ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ

О тибетско — монгольском словаре «Источник мудрецов»[1](Dag‑yig mkhas‑pa’i ’byung‑gnas)[2]

В биографии Чанкьи Лалитаваджры[3], написанной Тубтэном Ванчигом[4], указывается, что на пятом году царствования, в году Белой Курицы (1740), великий император Цянь — лун (1736–1795) присутствовал в одном из буддийских монастырей Пекина на чтении «Драгоценного Ганжура» и, восторгаясь по этому поводу, спросил своего министра: «У кого имеется такой Ганжур, есть ли ксилографические доски для печатания Ганжура и Данжура вообще»? Ему ответили, что этот Ганжур рукописный, а ксилографические доски для Ганжура и Данжура вырезаны еще в эпоху Цзонхавы и имеются на тибетском языке. На это император сказал: «Во имя распространения буддийского учения на благо всех живых существ необходимо перевести Данжур на монгольский язык».

После этого особым указом перевод Данжура был поручен двум ученым — Чанкье Ролпэ — Дорже Еше Тэнпэ — Донмэ Пэлсанпо[5], который по счету, принятому в научной литературе, именуется Вторым Чанкья — хутухтой (1717–1786), и Лобсану Тэнпи — Ниме[6], чье полное имя Тичен — тулку Лобсан Тэнпи — Нима[7].

Для того чтобы облегчить перевод Данжура с тибетского языка на монгольский, эти два переводчика предварительно составили большой терминологический тибетско — монгольский словарь, названный ими «Хэйпи Чжуннэ»[8]. В редактировании словаря приняли участие пандита Гушри Агван Тэнпэл[9] и лоцава (переводчик) Гушри Агван Чойпэл[10].

Согласно колофону словаря, к его составлению было приступлено в основном Чанкья — хутухтой в июне 1741 г. и закончен он был переводом с тибетского в ноябре — декабре 1742 г. Однако Г. Хут в переводе на немецкий «Хорчой чжуна»[11] в 1892 г.[12] указал на 1740–1741 гг. Причем эту дату он относит к переводу Данжура на монгольский язык, хотя автор «Хорчой чжуна» рассказывает не о переводе Данжура, а именно о составлении словаря «Даг — йиг Хэйпи Чжуннэ» [ «Источник мудрецов»]. Описание автора «Хорчой чжуна» полностью совпадает с колофоном словаря[13].

Это недоразумение вызвало путаницу у Б. Лауфера. Ссылаясь на Г. Хута, он говорит о переводе Данжура на монгольский язык в 1740–1741 гг., хотя совершенно правильно считает такое сообщение сомнительным[14]. Лишь в 1926 г. Б. Я. Владимирцов пояснил, что указанная дата «относится не к переводу Данжура на монгольский язык, а к составлению словаря „Хэйпи Чжуннэ“»[15].

Здесь Б. Я. Владимирцов, ссылаясь на принцип, выработанный П. Пеллио, указывает на правильную дату (1741–1742) составления словаря. Этот период относится к шестому и седьмому годам правления императора Цянь — луна, т. е. к году Железной Курицы (женщина) и году Водяной Собаки (мужчина).

Со времен монгольской династии Юань (1279–1368) монгольский язык имел большое значение в Китайской империи; при следующих династиях — Мин (1368–1644) и Цин (1644–1911) и до конца существования Китайской империи значение его также было немалое, хотя бы по одному тому, что требовались переводы эдиктов и законов на монгольский язык и ведение на нем делопроизводства.

До 1658 г. его преподавание в пекинской школе переводчиков занимало важное место[16].

В последующие годы императоры Канси и Цянь — лун очень покровительствовали монгольскому языку, по — видимому, в политических целях. Воюя, с одной стороны, с монгольскими ханами, они, с другой стороны, старались привлечь на свою сторону видных лиц из числа монгольского духовенства, в первую очередь Ургинского Первого Богдо — гэгэна (1636–1723). Безусловно, здесь шла игра на религиозных чувствах, на единстве вероисповедания с монголами. Цянь — лун, кроме того, вообще покровительствовал наукам, сам был образованным человеком, знал китайский, монгольский, маньчжурский и тибетский языки[17]. При нем было издано множество словарей, например, «Зерцало маньчжурского языка» с монгольскими и китайскими переводами в 24 томах; «Четырехъязычный словарь» в 10 томах, «Пятиязычный словарь» (в нынешнем китайском издании в трех больших томах) и «Большой четырехъязычный словарь» в 36 томах.

Один из основных составителей рассматриваемого словаря, то есть Чанкья — хутухта, по китайским сведениям был соавтором и «Пятиязычного словаря» (маньчжурско — тибетско — монгольско — уйгуро-китайского); при этом полагают, что он — основной создатель тибетской части словаря. Кроме тибетского и санскритского языков он еще хорошо знал китайский, монгольский и маньчжурский. Он же редактировал один из томов Ганжура и Сундуй[18] на четырех языках и читал лекции на китайском языке[19]. Известно также, что он был главным переводчиком и редактором монгольского Данжура.

Разбираемый словарь представляет собой огромную ценность не только как двуязычный тибетско — монгольский словарь, но и как краткое изложение всех разделов Данжура. Этот словарь вызвал всеобщее одобрение ученых лам в Лхасе и в амдоских монастырях, и его авторы получили почетные титулы и благодарности как от Цянь — луна, так и от Седьмого Далай — ламы Лобсана Галсана Гьяцо[20] (1708–1758). Словарь, как краткое изложение содержания Данжура с выделением терминологии, был написан на тибетском языке, а затем переведен на монгольский.

К изданию были привлечены ученые со всех сторон Монголии (из сорока девяти хошунов Внутренней Монголии, семи хошунов Халхи и из Чахара). Эти же переводчики впоследствии переводили и Данжур. Имена этих переводчиков в научной литературе до сих пор не упоминались. Б. Лауфер писал, что «об именах бесчисленных переводчиков мы до сих пор почти ничего не знаем; даты перевода, время жизни переводчиков и комментаторов, названия их монастырей и школ, само время издания должны быть установлены, различные издания сопоставлены, материал, накапливающийся до сих пор в библиотеках, систематически каталогизирован. Благодаря этому мы получили бы не только ценную главу по истории буддизма, но и интереснейший материал по истории книгопечатания и книжного дела»[21]. Пользуясь тем, что в колофоне приведены имена соавторов словаря, считаем нужным привести их:

1. ЛобсанТэнпи — Нима[22],

2. Шераб Гъяцо[23],

3. Директор школ тибетского языка, начиная от узумчинского тай — чжи Гонпокьяба[24],

4. Тэндзин Чойдар[25] — преподаватель тибетского языка,

5. Чойпэл Даргье[26] — гэлон, джасак — лама Западного Желтого храма,

6. Шераб Гьяцо[27] — профессор тибетского языка,

7. Сэцэн Рабчжампа Лобсан Сангье[28] — специалист по астрономии, приехавший из тибетской провинции Уй.

8. Мэрген Рабчжампа Шераб Тэндзин[29] — специалист — филолог,

9. Чжамьян Гьялцэн[30] — эмчи, специалист по медицине,

10. Агван Гьяцо[31] — ученый врач,

11. Агван Санпо Хубон[32] — ученый врач,

12. Лобсан Гьялцэн[33] — специалист по тантре, пандита из амдоского монастыря Дамчойлин[34],

13. Еше Цултим[35] — пандита из Брайбун (Дэпун) — гомана[36],

14–20. Агван Ринчен[37] с пятью философами — метафизиками (гарамба[38]),

21. Лобсан Ярпел, нойон — хутухта[39] — хубилган из Хорчина[40],

22. Ачиту Мэрген Чойчже Лобсан Чойдзин[41],

23. Тусату Чойчже Гушри Агван Тобдан[42],

24. Чойкьяб Тиянгчи — хутухта Эрдэни дархан Гушри Тэнпа Гьяцо[43],

25. Шрикету улемчи Биликту Эрдэни Гушри Чой — Гьяцо[44],

26. Агван Тэнпэл — гэлон[45],

27. Номчи — надсо Гушри Тагпа из монастыря Чжэцун Дампэгар[46]28. Биликту Гушри Тагпа[47],

29. Хурча Билигту Гушри Чойдорже[48],

30. Шидар нангсо Гушри Лобсан Гэлэг[49],

31–40. Десять Гушри — крупные знатоки тибетского языка во главе с уцумучин — лоцавой Гушри гэлоном Агваном Чойпэлом[50].

Как видим, всего участвовало в переводе сорок ученых.

Работа по переводу традиционных 225 томов Данжура, являющегося по существу дополнением — комментарием к Ганжуру, встретила гораздо большие затруднения, чем перевод самого Ганжура. В Данжуре собраны почти все сочинения индийских ученых буддистов весьма различных направлений с богато развитой специальной терминологией. Эта грандиозная задача, поставленная перед переводчиками, была в основном разрешена. В «Источнике мудрецов» собраны почти все термины, встречающиеся по разделам Данжура. Монгольский текст словаря оказывается в значительной степени подновленным по сравнению с рукописным Ганжуром времен Лэгдэн — хана Чахарского (1604–1635), экземпляр которого хранится в рукописном отделе Бурятского комплексного научно — исследовательского института.

Имена индийских ученых в словаре частично транскрибированы, например: Йигше[51] — Васумитра, Йигньен[52] — Васубандху, Чойдаг[53] — Дхармакирти, Лудуб[54] — Нагарджуна, а частично переведены на монгольский язык, например: Чогкьилан[55] — Дигнага, Тогмэ[56] — Асанга, Йонтэн — вё[57] — Гунапрабха.

Названия разделов Данжура и философских школ даются в транскрипции с санскрита, например: парчин[58] — парамита, бума[59] — мадхьямака, чойонпа[60] — абхидхарма, дулва[61] — виная и т. д. В некоторых случаях отдельные термины также транскрибированы с санскрита, например, юл[62] — вишая.

Словарь состоит из одиннадцати разделов.

I раздел — философия бумапа (мадхьямака) — 23 листа. Изложено учение школы шуньявадинов, названы труды представителей этой школы, имеющиеся в Данжуре. После этого перечислены термины.

II раздел — паргин (парамита) — 60 листов. В начале раздела, как бы в виде введения ко всему словарю, авторы подробно останавливаются на том, как нужно понимать и переводить то или иное слово с тибетского языка на монгольский. Дальше идет изложение сущности буддизма, легендарной истории буддизма в Индии и истории проникновения его в Тибет, а затем — перечисление легендарных буддийских деятелей и тибетских царей, история монгольских ханов от Бурточоно до Чингис — хана. Заканчивается введение историей распространения буддизма в Монголии до времен тумэтского Алтан — хана и чахарского Лэгдэн — хана. Затем следует перечисление терминов по парамите и разъяснение основных положений по парамите.

III раздел — чойонпа (абхидхарма) — 102 листа. Дана терминология трудов Васубандху — перечисление 75 элементов (дхарм), а также, согласно Асанге, перечисление 100 дхарм.

IV раздел — дулва (виная) — 96 листов, где представлен устав и правила поведения буддийской общины. Термины здесь взяты в основном из сочинений Асанги и Гунапрабхи, входящие в Данжур.

V раздел — дубтха кор[63]. «О различных философских взглядах» — 23 листа; здесь дан перечень буддийских и небуддийских философских школ. Из буддийских указаны две хинаянистические — вайбхашика и саутрантика, и две махаянистические — йогачара и мадхьямака. От них выделяются еще 18 направлений. Не — буддисты (в Индии) имеют 100 школ, которые и перечисляются.

VI раздел — aг[64] (тантра) — 29 листов — перечисление основных направлений тантрийской мистики, терминология.

VII раздел — тэнциг ригпа[65] (логика) — 26 листов. В основу терминологии положены труды Дигнаги и Дхармакирти, перечислено

7 трактатов, входящих в Данжур, приводится терминология.

VIII раздел — дакьи ригпа[66] (языкознание) — 38 листов. Перечислено 64 различных алфавита, дана грамматическая терминология.

IX раздел — соригпа[67] (прикладные науки) — 23 листа.

X раздел — сова ригпа[68] (медицина) — 30 листов; терминология взята в основном из Чжуд — ши.

XI раздел — дасар ньинги ко[69]. «О старых и новых словах», 25 листов. Дано различие между старыми и новыми тибетскими словами. Этот раздел, по — видимому, взят из известного словаря «Лиший гурхан»[70], который был переведен на монгольский язык в 1742 г.

Словарь «Источник мудрецов» был издан в Пекине, видимо, в 1742–1743 гг. В 1925 г., по заказу Монгольского Ученого комитета, бурятский Агинский дацан выпустил ксилографическое переиздание пекинского ксилографа[71].

Первые листы некоторых разделов пекинского издания снабжены миниатюрами: например, в первом разделе изображены слева Будда, справа — Манджушри.

Изучение и перевод трактатов, входящих в Данжур, в первую очередь «Абхидхармы» и «Логики», велись до сих пор, как правило, по тибетскому Данжуру различных изданий. Это относится полностью и к работам русских и советских ученых. Таким образом, монгольская терминология научных трактатов выпала из научного оборота и оставалась незаслуженно заброшенной. Между тем, сравнение этой терминологии с обработанной уже тибетско — санскритской представляло бы значительный интерес. Можно прямо сказать, что до тех пор, пока не будут составлены монголо — тибетско — санскритские указатели с переводом, разбор и перевод монгольского Данжура просто невозможны. Поэтому авторы настоящего сообщения решили в виде первого опыта дать небольшой указатель по разделу «Абхидхарма», тем более что они поставили своей задачей в ближайшее время составление такого многоязычного указателя с переводом на русский язык. В основу прилагаемого индекса положены таблицы «элементов», приведенные в трудах академика Ф. И. Щербатского и профессора О. О. Розенберга (см. список литературы).

Таблица 1

ДЕЛЕНИЕ 75 ДХАРМ

Оба названных ученых привели свои таблицы на санскрите, хотя Ф. И. Щербатской положил в основу тибетские источники, а О. О. Розенберг — японские и китайские. Санскритская терминология, с нашей точки зрения, очень важна, но имеет вспомогательный характер, если речь идет о произведениях, сохранившихся на тибетском и монгольских языках и лишь в отдельных случаях на санскрите. Поэтому основным, первым, языком в приводимых ниже таблицах нами дан тибетский язык, так как произведения на нем были до сих пор более доступны, за ним следует монгольский и последним — санскрит. Перевод на русский язык нами не дается. Это очень длительная и трудоемкая работа, предусматриваемая нами несколько позже, при составлении многоязычного указателя по разделам словаря. До сих пор в практике составления указателей перевод почему‑то исключался (ср. указатели, изданные в «Bibliotheca Buddhica», таблицы О. О. Розенберга, таблицы в «Central Conception…» Ф. И. Щербатского и т. п.). К сожалению, даже русские ученые пользовались в целях перевода английским языком. Это, может быть, было целесообразно в свое время, но никак не может быть признано таковым сейчас.

Таблица 2

ДЕЛЕНИЕ 75 ДХАРМ НА 12 БАЗ (āyatana, SKYE‑MCHED)

| 5 индрий (dbang‑po, «органы» чувств) +1 база | 5 вишья (yul, объективная сторона чувствования) + 1 база |

| (База) «орган зрения» | cakṣur-indriya — (āyatana) | mig‑gi dbang‑po | 1 дх. | Видимое (цвет и форма) | rūpa‑āyatana | gzugs‑kyi skye‑mched | 1 дх. |

| (База) «орган слуха» | śrotrendriya — (āyatana) | rna‑ba'i dbang‑po | 1 дх. | Слышимое | śabda‑āyatana | sgra’i skye‑mched | 1 дх. |

| (База) «орган обоняния» | ghrāṇendriya — (āyatana) | sna‑ba'i dbang‑po | 1 дх. | Обоняемое | gandha‑āyatana | dri’i skye‑mched | 1 дх. |

| (База) «орган вкуса» | jihvendriya — (āyatana) | lce’i dbang‑po | 1 дх. | Вкушаемое | rasa‑āyatana | ro’i skye‑mched | 1 дх. |

| (База) «орган осязания» | kāyendriya — (āyatana) | lus‑kyi dbang‑po | 1 дх. | Осязаемое | sparśa‑āyatana | reg‑bya skye‑mched | 1 дх. |

| (База) «способность интеллекта» | mana‑indriya — (āyatana) | yid‑kyi dbang‑po | 1 дх. | База нечувственного | dharma‑āyatana | chos‑kyi skye‑mched | 64 дх. |

Таблица 3

ДЕЛЕНИЕ 75 ДХАРМ НА 18 ЭЛЕМЕНТОВ (DHĀTU, KHAMS)

| 6 частей единого сознания | 6 «органов» восприятия (включая седьмую часть сознания) | 6 видов объектов воспринимаемого |

| Сознание видимого | cakṣur‑vijñāna‑dhātu | mig‑gi rnam‑par‑shes‑pa’i khams | 1/7 дх. | «Орган» зрения | cakṣur‑indriya‑dhātu | mig‑gi dbang‑pcn khams | 1 дх. | Видимое | rūpa‑dhātu | gzugs‑kyi khams | 1 дх. |

| Сознание слышимого | śrotra‑vijñāna‑dhātu | rna‑ba’i mam‑par‑shes‑pa’i khams | 1/7 дх. | «Орган» слуха | śrotrendriya‑dhātu | rna‑ba’i dbang‑po’i khams | 1 дх. | Слышимое | śabda‑dhātu | sgra’i khams 1 дх |

| Сознание обоняемого | ghrāṇa‑vijñāna‑dhātu | sna‑ba’i rnam‑par‑shes‑pa’i khams | 1/7 дх. | «Орган» обоняния | ghrāṇendriya‑dhātu | sna‑ba’i dbang‑po’i khams | 1 дх. | Обоняемое | gandha‑dhātu | dri’i khams | 1 дх. |

| Сознание вкушаемого | jihvā‑vijñāna‑dhātu | lce’i rnam‑par‑shes‑pa’i khams | 1/7 дх. | «Орган» вкуса | jihvendriya‑dhātu | lce’i dband‑po’i khams | 1 дх. | Вкушаемое | rasa‑dhātu | ro’i khams | 1 дх. |

| Сознание осязаемого| kāya‑vijñāna‑dhātu | lus‑kyi rnam‑par‑shes‑pa’i khams | 1/7 дх. | «Орган» осязания | kāyendriya‑dhātu | lus‑kyi dbang‑po’i khams | 1 дх. | Осязаемое | sparśa‑dhātu | reg‑bya khams | 1 дх. |

| Сознание идейного | mano‑vijñāna‑dhātu | yid‑kyi mam‑par‑shes‑pa’i khams | 1/7 дх. | Способность интеллекта (сознание предыдущего момента) | mana‑indriya‑dhātu | yid‑kyi dbang‑pcn khams | 1 дх. | Нечувственное | dharma‑dhātu | chos‑kyi khams | 64 дх. |

Таблица 4

ПЯТЬ СКАНДХ (72 ДХАРМЫ)

I. РУПА — СКАНДХА (группа чувственного или формы) — 11 ДХАРМ (GZUGS‑KYI PHUNG‑PO)

| 5 индрий (dbang‑po) | 5 вишья (yul) |

| «Орган» зрения | cakṣur‑indriya | mig‑gi dbang‑po | 1 дх. | Видимое | rūpa | gzugs | 1 дх. |

| «Орган» слуха | śrotrendriya | rna‑ba’i dbang‑po | 1 дх. | Слышимое | śabda | sgra | 1 дх. |

| «Орган» обоняния | ghrāṇendriya | sna‑ba’i dbang‑po | 1 дх. | Обоняемое | gandha | dri | 1 дх. |

| «Орган» вкуса | jihvendriya | lce’i dbang‑po | 1 дх. | Вкушаемое | rasa | ro | 1 дх. |

| «Орган» осязания kāyendriya | lus‑kyi dbang‑po | 1 дх. | Осязаемое | sparṣṭavya | reg‑bya | 1 дх. |

| Необнаружимое avijñapti, mam‑par mi‑dmies — раг byed‑pa 1 дх. |

II. ВЕДАНА — СКАНДХА (группа ощущения) — 1 ДХАРМА (TSHOR‑BA’I PHUNG‑PO)

Ощущение, vedanā, tshor‑ba

1 дх.

III. САНДЖНЯ — СКАНДХА (группа различения) — 1 ДХАРМА (’DU‑SHES‑PA'I PHUNG‑PO)

Способность различения, saṁjna, ’du‑shes

1 дх.

IV. САМСКАРА — СКАНДХА (группа двигателей) — 58 ДХАРМ ('DU‑BYED‑GYI PHUNG‑PO)

См. табл. 5

58 дх.

V. ВИДЖНЯНА — СКАНДХА (группа сознания) — 1 ДХАРМА (RNAM‑PAR SHES‑PA’1 PHUNG‑PO)

Сознание без содержания, citta, sems

1 дх.

Таблица 5

САМСКАРА — СКАНДХА (ГРУППА ДВИГАТЕЛЕЙ) — 58 ДХАРМ ('DU‑BYED‑KYI PHUNG‑PO)

8 психических факторов (способностей) — 8 дхарм

Активность сознания, cetanā, sems‑pa

Соприкосновение, sparśa, reg‑pa

Желание, chanda, 'dun‑pa

Понимание, prajñā (rnam‑dpyod), mati (blo‑gros)

Память, smrti, dran‑pa

Внимание, (сознание идейного), manasikāra, yid‑la‑byed‑pa

Стремление (к освобождению), adhimukti, mos‑pa Сосредоточение, samādhi, ting‑ngc-’dzin

(Эти 8 дхарм вместе с веданой и санджней образуют группу 10 психических факторов — citta‑mahabhumika. sems‑kyi sa‑mang)

10 благоприятных психических сил — 10 дхарм

(kuśala‑mahābhūmika, dge‑ba'i sa‑mang)

Убежденность в воздаяние, чистота духа, обратная страстям, śraddhā, dad‑pa

Мужество, энергия в добрых делах, vīrya, brtson-’grus

Невозмутимость, безразличие, upekṣā, btang‑snyoms

Скромность, стыдливость, hrī, ngo‑tsha‑shes‑pa

Отвращение к предосудительному, совершаемому другими людьми, apatrapā, khrel‑yod‑pa

Бесстрастие, alobha, ma‑chags‑pa

Отсутствие ненависти, adveśa, zhe‑sdang med‑pa

Непричинение насилия, ahiṁsā, mam‑par mi-’tshc‑ba

Умственная ловкость (хитрость), prasrabdhi, shin‑tu sbyangs‑pa

Приобретение и сохранение хороших качеств, apramāda, bag‑yod‑pa

6 общих омраченных элементов — 6 дхарм

(kleśa‑mahābhūmika, nyon‑mongs chcn‑po’i sa‑mang)

Неведение, avidyā, ma‑rig‑pa Бесстыдство, pramādaḥ, bag‑mcd‑pa

Лень, kausīdya, le‑lo

Безверие (в воздаяние), aśraddhā, ma‑dad‑pa

Вялость, styāna, rmugs‑pa

Необузданность, возбужденность, auddhatya, rgod‑pa

2 общих отрицательных элемента — 2 дхармы

(akuśala‑mahābhūmika, mi‑dge‑baM sa‑mang)

Высокомерие, непочтительность, āhrīkya, ngo‑tsha‑med‑pa

Не чувствовать негодования, присутствуя при нанесении обиды другим, бесстыдство, anapatrāpya, khrel‑med‑pa

10 ограниченно встречающихся порочных элементов, не сочетающихся ни с одним из пяти видов сознания чувственного, ни с четырьмя элементами, исключающими друг друга (страсть, ненависть, гордость, сомнение) — 10 дхарм (upakleśa‑bhūmika, nyon‑mongs chung‑duM sa‑mang)

(Подавляются знанием, а не сосредоточением)

Злоба, насилие, krodha, khro‑ba

Лицемерие, mraksa, 'chab‑pa

Зависть, matsārya, ser‑sna

Ревность, īrṣyā, phrag‑dog

Одобрение предосудительного, pradasa, ’tshig‑pa

Причинение вреда, угроза, vihiṁsā, mam‑ṛāñ 'tshe‑ba

Злопамятность, upanāha, khon‑du, 'dzin‑pa

Обман, māyā, sgyu

Вероломство, śaṭhya, g.yo

Самодовольство, самолюбование, mada, rgyags‑pa

8 элементов, не имеющих самостоятельного места в приведенной выше системе, но способных входить в сочетание с другими элементами — 8 дхарм (aniyata‑bhūmika, ma‑nges‑pa'i mtshungs‑ldan)

Раскаяние, угрызение совести, kaukṛtya, 'gyod‑pa

Апатия, отсутствие реакций, nidrā, gnyid

Искательное состояние духа, vitarka, rtog‑pa

Обдумывание, vicāra, dpyod‑pa

Страсть, raga, 'dod‑chags

Гнев, pratigha, khong‑khro

Гордость, māna, nga‑rgyal

Сомнение, vicikitsā, the‑tshom

14 элементов (сил), не включенных ни в материальные, ни в психические элементы — 14 дхарм (citta‑viprayukta, mam‑par shes‑ldan‑pa ma‑yin‑pa)

Сила, контролирующая соединение элементов в индивидуальный поток бытия, prapti, dhob‑pa

Сила, случайно (время от времени) удерживающая в повиновении в индивидуальном потоке бытия, aprapti, ma‑dhob‑pa Сила, производящая общность или однородность, sambhāga, skal‑mnyam

Сила, автоматически (в результате прежних деяний) переносящая индивид в область бессознательного транса, (бессознательность), asaṁjñāna, 'du‑shcs med‑pa

Сила, останавливающая сознание и производящая бессознательный транс через усилие, asaṁjñāna‑samāpatti, 'du‑shcs med‑pa’i snyoms-’jug

Сила, останавливающая сознание и производящая смутный бессознательный транс, nirodha‑samāpatti, ’gog‑pa’i snyoms‑pa

Сила длительности жизни, jīvita, srog

Сила возникновения, jāti, skye‑ba

Сила существования, пребывания, sṭhiti. gnas‑pa

Сила, приводящая к упадку, jarā. rga‑ba

Сила, приводящая к угасанию, anitya, mi‑rtag‑pa

Сила, дающая значение словам, nāma‑kāya, ming‑gi‑tshogs

Сила, дающая значение предложениям, pada‑kāya, tshig‑gi‑tshogs

Сила, дающая значение членораздельным звукам (фонемам), vyañjana‑kāya, yi‑ge’i‑tshogs

Таблица 6

ДХАРМЫ, НЕ ПОДВЕРЖЕННЫЕ БЫТИЮ — 3 ДХАРМЫ (ASAṂSKṚTA, ’DUS‑MA‑BYAS)

Пустое пространство. ākāsa, nam‑mkha’

Подавление омрачающих элементов через понимание каждого в отдельности, pratisaṁkhyā‑nirodha, so‑sor‑brtags‑pa’i ’gog‑pa

Подавление омрачающих элементов без изучения каждого в отдельности, apratisaṁkhyā‑nirodha. so‑sor‑brtags min‑gyi ’gog‑pa

Таблица 7

ЧЕТЫРЕ ВЕЛИКИХ ВСЕОБЩИХ ЭЛЕМЕНТА — 4 ДХАРМЫ (MAHABHUTA, 'BYUNG‑BA BZHI CHEN‑PO)

Земля (элемент, проявляющийся как твердость, отталкивание), pṛthivī‑dhātu. sa’i‑khams

Вода (элемент, проявляющий свойство текучести, притяжения, соединения), apas‑dhātu, chiTi‑khams

Огонь (элемент тепла, скачка), tejo‑dhātu, me’i‑khams Воздух (ветер; элемент движения), iraṇa‑dhātu, rlung‑gi‑khams

Литература

1. Dag‑yig mkghas‑pa’i ’byung‑gnas. Ксилограф пекинского издания, РО БКНИИ и рукопись в одном томе обычного книжного формата 21x32,732 с.

2. Chos‑mngon‑pa mdzod‑kyi tshig‑le’ur byas‑pa.

3. mDzod‑rang-’grel. Два ксилографа пекинского издания, Данжур, том 63, РО БКНИИ.

4. Gres‑rgon rgya‑rtsa brbya. Ксилограф агинского издания.

5. Gang‑zag‑gi bdag‑med. Рукопись.

6. Журнал «Melanges Astatique», 1856, vol. 2.

7. Л. С. Пучковский. Монгольские рукописи и ксилографы Института востоковедения АН СССР, Л., 1957.

8. G. Huth. Geschichte des Buddhismus in der Mongolei, 2.

9. ’Jigs‑med nam‑mkh’a / hor‑chos-’byung. G. Huth, Strassburg, 1892.

10. Б. Лауфер. Очерк монгольской литературы. Перевод с немецкого Казакевича. Л, 1927.

11. Б. Я. Владимирцов. Монгольский Данжур. «Доклады АН СССР», март — апрель 1926.

12. F. Hirth. The Chinese Oriental College. Journal of the China Branch of the Royal Asiatic Society, New Series, vol. XXII, Shanhai, 1888.

13. lCang‑skya hu‑thug‑thu’i rnam‑thar. Ксилограф пекинского издания 1787 г.

14. Th. Stcherbatsky. Central Conteption of Buddhism and the Meaning of the Word «Dharma», London, 1923.

15. О. О. Розенберг. Проблемы буддийской философии. Пгд, 1918.

16. Bod‑hor‑kyi brda‑yig ming‑tshig don‑gsum gsal‑byed bzhugs. Словарь Р. Номтоева. Ксилограф Агинского издания, РО БКНИИ.

17. Buddhistische Triglotte. Sanskrit‑tibetish‑mongolisches Wiirter-verzeichnis, издал A. Schiefner, St — Р., 1859.

18. «Mahavyutpatti», Тибетско — санскритско — китайский указатель. Литографированное издание «in quarto» Academia Sinica. Составили проф. Ю. Доу — цюань и Ли Юнг — ньен в 1934 г.

19. dGe‑bshes chos‑kyi grags‑pas brtsams‑pa’i brda‑dag ming‑tshig gsal‑ba bzhugs‑so. Тибетско — тибетско — китайский толковый словарь. Пекин, 1957.

20. Пятиязычный словарь в трех томах. Пекин, 1956.

Из истории бурятских дацанов (Бурятская историческая хроника)[72]

В рукописном отделе БИОНа (Бурятский институт общественных наук, Улан — Удэ) СО АН СССР хранится историческая хроника на тибетском языке, представляющая краткую справку о строительстве дацанов и деятельности видных лам Бурятии в период с 1648 по 1852 гг.

Описание событий из истории распространения буддизма в Бурятии XVII‑XVIII вв., по — видимому, составлено на основании местных источников летописного характера, а события XIX в., вероятно, изложены в результате личного наблюдения анонимного автора. Автор хроники, принадлежа, очевидно, к ламаистскому духовенству, повествует об истории буддизма с хорошим знанием рассматриваемого предмета. Значение данной хроники состоит в том, что в ней содержатся интересные данные по строительству бурятских дацанов и о деятельности буддийского духовенства, отсутствующие в летописях и в архивных материалах. В хронике есть сведения о роли представителей правящего класса в распространении буддизма в Бурятии. Например, в хронике говорится, что тайша Хоринской степной думы Дамба Дугар Ринцеев, проявляя заботу о ламаистском духовенстве, наделял многих лам земельными участками и организовывал в их пользу богатые жертвоприношения [пожертвования].

Этот памятник бурятской историографии на тибетском языке, впервые обнаруженный нами в хранилище рукописного отдела, представляет большое источниковедческое значение. Размеры текста: длина 45 см., ширина 35,5 см. В каждом листе текста 25 строк, между строками имеется значительное количество вписок. Текст написан на русской бумаге, пожелтевшей от времени, химическим карандашом.

По — видимому, данный список представляет собой позднюю копию. Над текстом, где по — тибетски указаны даты событий, монгольскими цифрами даны даты по европейскому летосчислению. Между строками имеются отдельные пометки по — старомонгольски.

Намо гуру ратна дарьяя![73]

Шакьямуни, несравненный учитель, стоящий выше, чем небожители, создал в Индии свое высшее Учение, вызвавшее дождь нектара Трех Колесниц, и сочинил и размножил зерна спасения в Трех Мирах. Продолжатели его учения — пандиты, мудрецы, йогины и другие деятели, происходящие из высшего рода, заполнили тибетскую страну драгоценным учением буддизма — гинтамани. Затем на севере, в Монголии, появилось ясное солнце высокой веры, которое осветило темноту чуждых по взгляду. О, вы, слушайте это!

Расскажу я о том, как подлинно близкий и истинный путь (спасения), а также частица верного учения и свет высших добродетелей торжествовали в храмах Будды, построенных в (районах) восточной горы этой обширной местности, и о том, как многочисленный народ, именуемый хоринцами, вышел из (племени) солон — баргут (so Гоп раг kod) и небольшими группами (родами) кочевал (по территории, простирающейся от рек Нерчи и Онон[74] до (пределов) Северного моря[75]. Впоследствии, по русскому календарю в 1648 г.[76], вступили они в подданство русского царя[77]. Нынешние (хоринские) буряты являются потомками солон — баргутов.

Тогда они поклонялись главным образом различным духам — онгонам[78]. Именно в это время здравствовал Чжецюн Лобсан Данби Жалцан[79]. В связи с большой смутой, посеянной Бошокто — ханом в 1676 г., из Урги прибыли сюда[80] сто пятьдесят тибетских и монгольских гэлонов, которым народ начал поклоняться как представителям драгоценной и высокой религии. Ими же был создан в 1751 г. Цонгольский дацан[81].

Для распространения религиозного учения лама Чойджи Агван Пунцок[82], тибетец из Джонана, основал (должность) главы желтой религии[83] в монастыре Цонгол — брайбун (Tshon g’ol ’bras spungs) в стране русских. С того времени до настоящей поры эту должность продолжают занимать (ламы) с титулом Пандита — хамбы.

В это время добродетельный человек по имени Чантан — Дибатход (депутат, Chan than di ра th’ad) стал усердным поклонником религии. Он трижды посетил Петербург — столицу царя — по делам религии, а также был большим поклонником Дзая — хамбы[84]. При последнем посещении он привез разрешение на строительство монастыря. Впервые среди хоринцев было начато строительство дацана в год Воды — Змеи 13 рабчжуна[85], носящего название Рабдод[86] (1773 г.) на южном склоне горы Челсан[87] [восточнее Кижинги]. Оно было закончено в год Огня — Обезьяны (1776 г.). Этот дацан духовно освятил тибетский лама, который жил в Атаганском дацане. Дацан был назван Даши Лхумбулин[88]. Лама Дондуб[89], известный по прозвищу Монгольский высокий лам[90], стал настоятелем данного дацана. От этого ламы получили посвящение в монахи следующие люди: Дондуб Пунцог (Сондол — гэлон Ригдол)[91], которого называли настоятелем из Цаган — хунды, ибо его усадьба находилась в местности Цаган — хунды; Жамьян Сунраб — лама из Халхи[92]; Гэдун[93]. Это означало начало религиозного цикла среди хоринцев.

В год Земли — Собаки (1778) двадцать человек из тибетцев, монголов и хоринцев собрались в этом дацане и служили молебен в белом месяце[94]. В том же году дацан сгорел. В результате пожара погибло все, кроме посоха мирянина Чантана — депутата[95], последователя религии. Сей посох не сгорел благодаря тому, что в него было заложено чиндамани — драгоценный талисман. В то время настоятель дацана Лобсан Дондуб был в отъезде, находясь в Тугнуе (Thug nu).

После пожара были предприняты меры по перенесению монастыря в местность Кудун[96]. Здесь дацан построили в году Железа — Мыши (1780). Духовное освящение Кудунского дацана совершили монгольские ученые ламы во главе с Ендон — гэлоном[97], а лама Лобсан Шераб[98] стал настоятелем нового дацана. Там появились первые гебкуй[99] Дондуб Пунцог, умзат[100] Лобсан Шераб и другие.

Итак, людей, носящих красно — желтые одеяния, появилось много. От хоринского народа им стали приносить религиозные дары (жертвоприношения).

В 1786 г. был построен Тугнуйский дацан (Thug nu’i gra tshang). Согласно приказу русского царя[101], даже не дав времени для обдумывания, в двух указанных дацанах укомплектовали двадцать восемь лам (1791 г.)

В то время жил тайша Дамба Дуга[102], считавшийся сильным и усердным поклонником религии. Он захватил в свои руки лам, выделил им землю для посевов и сенокоса, а также организовал много богатых подношений. Когда заходил разговор о постройке дацанов, он указал места Моши[103], Талхата и правый берег Сулхары[104].

Настоятелем Кудунского дацана долгое время был лама Лобсан Дондуб Пунцог.

Для открытия нового места жертвоприношения — дацана — анинский тайша Дамба Дугар лично обещал половину средств (требуемых для постройки храма). (Кроме того) он пожертвовал в пользу дацана еще множество необходимых ценных товаров. Благодаря этому был построен Анинский дацан[105]. В этом дацане настоятелем недолго был Лобсан Дандар (Blo bsang bstan dar). Он происходил из рода хара — нохойских галзутов, населяющих долину реки Уды в Хоринском районе. Он был учеником монгольского настоятеля. Однажды, пятнадцатого числа белого месяца, этот настоятель прибыл в дацан для чтения молебна нгоба (bsngo ba) в нетрезвом виде и не смог совершить службу. После этого случая пригласили ламу Пунцога[106], который и стал настоятелем Кудунского и Анинского дацанов. После него настоятелем Кудунского дацана был лама Лобсан Содбо, мирское имя которого Дава Норанэ[107]. Настоятелем Анинского дацана стал лама Чоинпол[108], выходец из харганатского рода и местности Могсохон[109]. В те же годы было много людей, стремящихся поджечь дацан, и им удалось осуществить это намерение.

После пожара под руководством нойона[110] Галсана в Анинске в 1808 г. был построен новый дацан. Первый же умзат Лобсан Шераб стал настоятелем Кудунского дацана. А лама по имени Данзан Чойсан[111], приглашенный гэлоном Лобсаном Дагбой, стал шестым настоятелем Кудунского дацана. Благодаря стараниям Лобсана Содбо был переписан Ганжур и построен Красный дуган[112]. Тогда же заново был построен дацан в местности Курба[113], где первым настоятелем стал цолгинский Агван — умзат[114]. После него настоятелем этого дацана стал Балдан Нансо, мирское имя которого было Хурбин Цондол[115]. Вслед за ним настоятелем был Лобсан Чойдан[116]. Первый гебкуй из местности Улзуйто[117] по имени Лобсан Гунга[118] основал Чесанский дацан[119], в районе которого было много верующего народа. Тогда в Чесане еще был лама по имени Лобсан Лхундуб[120]. До приезда в Цугол он жил в местности Жебхэсэн[121]. Будучи шанзодбой[122] Чесанского дацана, он ушел на Онон, где основал Цугольский дацан Даши Чойпэллин[123], распространил много сутр и проповедовал тантрийское учение.

В те далекие времена, кроме молебствий, читаемых в период больших праздников, еще не проводилось ежедневного чтения проповедей и слушания их в соответствии со способностями воспринимающего разума. Однако благодаря авторитету высших лам рядовые ламы могли постепенно стать образованными. И, правда, появилось несметное количество лам: ученые, познавшие степени обычных путей спасения; великие йогины (отшельники), практикующие тантрийские пути; ученые, познавшие основы цанида[124] и овладевшие методами обдумывания и слушания проповедей; ламы, познавшие медицину, искусства и астрономию.

После смерти ламы Лобсана Содбо[125] был основан Агинский дацан[126] благодаря старанию выходцев из Тугнуя, откуда в Агу переехало много лам.

Нынешний настоятель Лобсан Тойндол[127] долгое время находился на этой должности. Во время его деятельности, точнее с года Воды — Мыши, носящего название Раб — ед[128], четырнадцатого рабчжуна (1852) начался перевод Кудунского дацана в Кижингу.

В год Огня — Овцы четырнадцатого рабчжуна (1847) многие ламы во главе с Пандита — хамбой Чойваном Дорже[129] и ламой Ринпоче Лобсаном Лхундубом[130] духовно освятили Кижингинский дацан, вызвав «море дождей высокого добродеяния». С этих пор он стал опорой разума, основой созерцания и источником высокой науки, создав твердую почву добродеяния.

Элементы зависимого происхождения по тибетским источникам[131]

Известно, что Четыре Благородные Истины буддизма суть: 1) мир круговорота полон страданий: 2) причина этих страданий:

3) возможность прекратить страдания и 4) путь, ведущий к прекращению страданий. Теоретическое обоснование второй и третьей истины разработано в угении о зависимом происхождении (санскр. pratltya‑samutpada, тиб. rten‑cing-'brel‑bar-’byung‑ba). В легенде говорится, что «…тогда Блаженный в течение первой стражи ночи остановил свой ум на цепи причинности, понимаемой в прямом и обратном порядке:

— из неведения возникают санскары (очертания):

— из санскар — сознание:

— из сознания возникают имя и форма:

— из имени и формы возникают шесть областей (области шести органов чувств: глаза, уха, носа, языка, тела, т. е. осязания, и ума):

— из шести областей возникает соприкосновение:

— из соприкосновения — ощущение:

— из ощущения — жажда (или желание):

— из жажды возникает привязанность:

— из привязанности — становление:

— из становления возникает рождение:

— из рождения возникают старость и смерть, скорбь, стенания, страдания, уныние и отчаяние»[132].

Это рассмотрение цепи причинности в прямом порядке отвечает на вопросы второй и третьей истины и лежит в основе буддийского понимания сансары. Далее следует рассмотрение цепи причинности

Таблица 1

Элементы, проистекающие Элементы, проистекающие из прошлой жизни из настоящей жизни в обратном порядке: «с уничтожением невежества посредством полного устранения вожделения уничтожаются санскары… и т. д.; с уничтожением рождения уничтожаются старость и смерть, скорбь, стенания, страдания, уныние и отчаяние. Тогда исчезает вся эта бездна страдания»[133]. Этот перечень, производимый в обратном порядке, обосновывает третью истину — о затухании страдания и утверждает необходимость разработки метода (пути), ведущего к прекращению страдания.

Учение о зависимом происхождении толкуется как в философском смысле, так и в более обыденном. Но в том и в другом случаях речь идет о потоке индивидуальной жизни. Точка зрения философского толкования, с которой рассматриваются этапы жизни индивидуума, существенно отличаются от обычного понимания. С точки зрения обеих интерпретаций, двенадцать звеньев цепи зависимого происхождения являются все‑таки описанием жизни сознательного существа, описанием, которое обнимает три жизни — прошлую, настоящую и будущую (табл. 1).

Первым членом зависимого происхождения является неведение (табл. 2). Оно имеет девять периодов (в пределах прошлой, настоящей и будущей жизни).

1. Данный конкретный индивидуум не успел подавить своих страстей и стремлений к жизни в прошлом и не понял, что он должен был сделать это; напротив, увлекся бытием, будучи всецело охвачен вихрем жизни. Это явление у буддистов называется неведением, или омраченностью.

2. Неведение вместе с некоторыми другими элементами переходит от прошлого в настоящую жизнь.

3. Если индивид не успевает подавить его и в этой жизни, то оно проходит в будущую жизнь.

4. Четвертым периодом неведения является неведение относительно элементов внутренних (т. е. сознания и психики). Оно, поскольку речь идет о жизни живых, сознательных существ, соответствует сознанию настоящей жизни.

5. Пятый период существует относительно внешних объектов, которым соответствует соприкосновение. Взаимодействие всех элементов начинается с соприкосновения, посредством которого сознание вступает в связь с органами чувств и внешними объектами.

6. Шестой период существует относительно шести органов чувств. При их развитии происходит мгновенное появление и взаимо — действие субъективного и объективного, посредством которого начинается познание вещей и явлений.

7. Седьмой период связан с деянием и относится ко времени пробуждения вожделения. В 16–17–летнем возрасте у человека начинает пробуждаться сексуальное чувство, а затем возникает и стремление к тем или иным целям.

8. Стремление относится к жизни взрослого, зрелого человека.

9. Последний период охватывает всю жизнь становления. В этот период новые элементы уже не проявляются, человек живет более интенсивно. На протяжении жизни, до момента смерти, он все глубже погружается в водоворот бытия, обволакивается мраком заблуждения, а этим укрепляет в себе энергию и волю к бытию.

Таблица 2

В «Абхидхармакоше» Васубандху перечисляет случаи заблуждения (неведения) относительно элементов, пробуждающих индивидуума от мрака неведения: т. е. заблуждения относительно Будды, дхармы и сангхи, заблуждения относительно страдания (sdug‑bsngal), источника возникновения мира круговорота (kun-’byung), прекращения страданий (’gog‑pa) и относительно пути (lam)[134], ведущего к прекращению страдания. Указанные виды заблуждения проявляются в период полной сознательности человека. Вообще самым основным считается заблуждение, где человек утверждает о существовании индивидуального Я и Я элементов (gan‑zag‑gi bdag-'dzin; chos‑kyi bdag-'dziri). Этот вид заблуждения заставляет предполагать действительным то, что на деле недействительно и этим самым пробуждает жажду к жизни.

Неведение является самым важным фактором, удерживающим индивидуума в колесе мира круговорота, создающим иллюзорное бытие и всецело охватывающим индивида вихрем жизни. Арьядэва говорит: «Как все тело индивида пронизано чувствительными нервами, так же все понимание вещей пронизано неведением. Можно уничтожить все виды морального осквернения путем уничтожения неведения. При подлинном познании учения о зависимом происхождении неведение исчезает. Поэтому следует приложить максимум старания, чтобы понять слово неведение».

Из вышеизложенного ясно, что вся жизнь индивидуума пронизана неведением; оно также является предшествующим условием всякого существования. А что является причиной возникновения неведения? На этот вопрос буддисты отвечают, что неведению ничто не предшествовало, что оно существует безначально, так же, как безначален мировой процесс. Его интенсивность, увеличение и уменьшение зависят от деяний самого индивидуума. Оно становится на первом месте в цепи причинности потому, что благодаря ему возбуждается хотение, а через хотение проявляется существование.

Вторым членом зависимого происхождения являются двигатели (табл. 3). Ученые по — разному определяют понятие двигатели. Наиболее приемлемым нам кажется определение проф. О. О. Розенберга: «Сознание, в смысле сознавания, как такового, абстрагированного от всего содержания, пусто; чувственные элементы (rupa‑dharma) являются ничем не связанными единицами. Для того, чтобы что‑то вообще происходило, необходимо действие еще других элементов, элементов — двигателей, которые заставляли бы сознание направляться и реагировать так или иначе на другие элементы, которые заставляли бы все дхармы вступать или не вступать в связь между собою в мгновенные комбинации и которые, наконец, побуждали бы дхармы — носители выплывать на момент в бытие и исчезать, т. е. которые поддерживали бы самый процесс бытия как такового. Эти элементы, являющиеся двигающим, или активным, началом и лежащие в основании того факта, что что‑то бывает или сбывается, совершается или происходит, объединяются в одну общую группу элементов — двигателей — санскару»[135].

Таблица 3

Двигатели как второй член зависимого происхождения имеют три периода. Первый период относится к добродетелям. Элементы — двигатели, или сила воли, направили сознание на добродетели. Второй период — греховное деяние, третий — деяние без колебания в какую‑либо сторону в смысле нравственной нормы, т. е. деяния безгрешные и недобродетельные. Действие двигателей полностью зависит от неведения; если индивидуум полностью погружен во мрак неведения, он жаждет жизни и наслаждения, и тогда элементы — двигатели направят сознание на грешное действие, и, наоборот, если индивид познал сущность Четырех Истин и вступил на путь, ведущий к прекращению страдания, то двигатели могут привести к уничтожению всех безнравственных элементов и к достижению мудрости и освобождения. Но, как уже было сказано, существуют и нравственно индифферентные действия двигателей.

Третьим членом зависимого происхождения является сознание (табл. 4.). Виджняна вообще — это абстрактное сознание, в смысле чистой формы сознания, или сознательности как таковой; оно является своего рода центром в общем вихре дхарм, и в этом смысле буддисты допускают возможность назвать его термином Я. Но это Я есть просто то, что сознает, сознательная сторона переживаний, а отнюдь не некое самостоятельное Я в обыденном смысле этого слова. Сознание рождается беспрерывно, но не бывает того, чтобы в один и тот же момент были два сознания[136]. Но сознание как третий член зависимого происхождения качественно отличается от чистой формы сознания. Здесь преобладает его значение как познавательной способности, действующей во времени и с определенным нравственным содержанием. Здесь же оно выполняет функцию души.

Таблица 4

Блаженный спрашивает: «Если сознание, Ананда, не вошло в чрево, возникли бы в чреве имя и форма?» — «Нет, господин». — «А если бы мальчик или девочка, Ананда, будучи еще маленькими, потеряли сознание, стали бы имя и форма расти, увеличиваться и двигаться вперед?» — «Нет, господин»[137].

Буддисты утверждают, что сознание как третий член зависимого происхождения действует даже с момента смерти до следующего (нового) перевоплощения. Но сознание и имя и форма взаимозависимы. От сознания возникают имя и форма.

Сознание как третий член зависимого происхождения имеет три основных и три побочных действия. Первый период сознания — время причины. Это — сознание предыдущего воплощения, являющееся причиной последующей жизни. Второй период — время следствия. Это — сознание следующего перевоплощения, зависящего полностью от деяния предыдущего сознания. Третий период — сознание, действующее в направлении праведности, греховности и индифферентности.

Два дополнительных действия сознания — это индифферентное действие, служащее причиной будущего помрачения, и индифферентное действие, не служащее причиной какого‑либо помрачения.

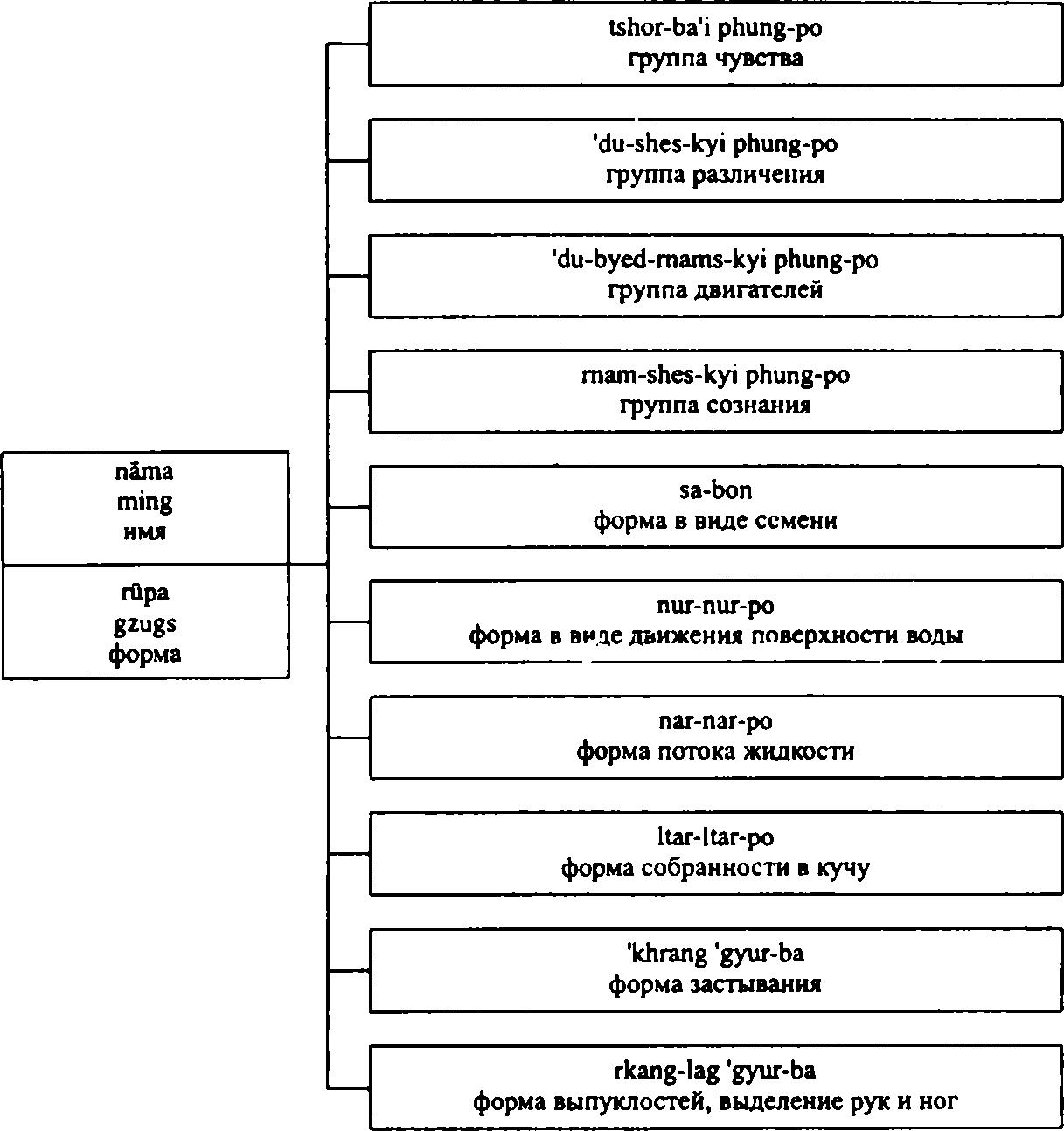

Четвертым членом зависимого происхождения являются имя и форма (табл. 5). Имя появляется через группировку элементов, т. е. через образование четырех групп. Они суть образования: 1) группы чувств; 2) группы различения; 3) группы двигателей; 4) группы сознания. Эти четыре группы вместе с формой создают сознательного, мыслящего индивидуума. А форма имеет шесть различных видов:

1) в виде семени; 2) в виде движения поверхности воды; 3) в виде движения потока жидкости; 4) в виде собранности в одну кучу; 5) в виде застывания; 6) в виде выпуклостей (выделение формы тела, ног и рук).

Таблица 5

Четыре группы получаются путем выделения в качестве особо важных элементов — актов чувства, их различения и объединения в отдельные группы. Для сознательной личности, получившей определенное имя, элементы чувств и различения имеют особо важное значение. Чувство, одно из самых элементарных переживаний, имеет характер универсальный, т. к. оно постоянно сопровождает сознание. Столь же универсальными являются элементы различения, ибо действительно все эмпирическое познание основано на том, что одни элементы в сознании отличаются от других по форме и по другим свойствам. Четыре группы суть группы дхарм прошлых, настоящих и будущих. С точки зрения буддийской психологии, группы не разделяются на отдельные моменты потока сознания, а существуют как совокупность дхарм, образующих субстрат данной личности, живущей во времени. Под личностью следует понимать сознание со всем тем, что оно сознает. В более популярной буддийской литературе четыре группы — это группы элементов, образующих тела.

Пятым членом зависимого происхождения являются шесть органов чувств (табл. 6). Шесть органов чувств — это глаза, ухо, нос, язык, тело и ум. Из них образуются чувствительные нервы, необходимые для связи с объективным миром вещей, т. е. с формами, звуками, цветами, вкусами, предметом осязания и мыслями. Через эти органы актуализируются элементы чувства и различения. Органы чувств — это те элементы, на основании которых может появиться в данный момент сознание. Он относится к составу данного одного момента по отношению к следующему моменту. Ф. И. Щербатской определяет это так: «12 āyatana, или основы прирожденности, представляют собой все элементы бытия, распределенные в шести субъективных и в шести соответствующих объективных пунктах и являются синонимом все (sarvam). Когда проповедуется принцип: все существует, это означает, что имеется только 12 основ прирожденности и больше ничего»[138]. Что касается мысли, то, по мнению буддистов, она существует объективно, противостоя уму так же, как видимые тела противостоят органу зрения.

Но здесь шесть органов чувств как пятый член зависимого происхождения принимаются только как так называемые внутренние органы чувств (nang‑gi skye‑mched).

Таблица 6

Шестым членом зависимого происхождения является соприкосновение (табл. 7). В момент соприкосновения сознание вступает в связь с органами чувств и объективными элементами. Буддисты говорят, что живое существо в утробе матери начинает переживать нечто объективное, т. е. оно видит, слышит и т. д., но оно не осознает чувства приятного и неприятного, и всего, что связано с ним. По их мнению, такое состояние без эмоций бывает до тех пор, пока данное существо не родится на свет. «Момент цвета (rūpa), момент видимого ощущения материи (caksuh) и момент чистого сознания (citta) одновременно вступают в тесное соприкосновение и создают то, что называется ощущением, или чувственным соприкосновением, — sparsa»[139]. Это — начало взаимодействия всех элементов, из которых состоит индивид. Оно возникает в момент появления живого существа на свет. Посредством соприкосновения создается (обнаруживается) внешний предмет.

Соприкосновение как шестой член зависимого происхождения имеет 16 разновидностей:

1) соприкосновение с психическими элементами;

2) объект соприкосновения;

3) соприкосновение, показывающее случай контакта шести органов чувств с внешним объектом;

4) соприкосновение с препятствием;

5) соприкосновение посредством слов;

6) соприкосновение, извлекающее знание;

7) соприкосновение, не извлекающее знания;

8) соприкосновение без этих двух;

9) соприкосновение безгрешное;

10) соприкосновение, связанное с моральным осквернением;

11) три вида соприкосновения, оставляющие заблуждение на будущее перевоплощение;

12) соприкосновение, ведущее к проявлению страстей;

13) соприкосновение, вызывающее желание вредить ближнему;

14) соприкосновение, вызывающее наслаждение;

15) соприкосновение, вызывающее страдание;

16) соприкосновение нейтральное.

Таблица 7

Седьмым элементом зависимого происхождения является чувство (табл. 8).

Таблица 8

В момент появления соприкосновения индивид открывает для себя мир объектов и явлений, который действует на его сознание как приятное или неприятное. Здесь у индивида появляются эмоции, элементы чувства. Эмоциональные моменты фигурируют как переживание чувства приятного, неприятного и индифферентного. Они постоянно присутствуют в потоке сознательной жизни.

«Элементы в роде так называемой эмоции — ведана, различения (samjña), памяти (smṛti) и т. д., отнюдь не какие‑либо способности или силы сознания… По учению буддистов, имеются в виду те единичные и мгновенные явления или процессы эмоциональных переживаний, различения, воспоминания, хотения и т. д., которые могут быть усмотрены в моментах потока сознательной, так называемой внутренней жизни. Но все эти явления, хотя и оказываются связанными с сознанием, рассматриваются в абстракции от него, как корреляты сознания, а отнюдь не как признаки или функции его»[140].

Чувство в цепи зависимого происхождения имеет семь разновидностей проявления: 1) наслаждение; 2) страдание; 3) безразличие;

4) возбуждение чувств посредством восприятия объекта шестью органами чувств — зрением, слухом и т. д. (каждый орган вызывает определенное чувство; таким образом, возникают шесть чувств);

5) в чувствах сознания перечисляются 18 основных субстанций, которые все относят к помрачающим (грешным) чувствам; 6) если мы возьмем ранее перечисленные нами формы объектов, например форму движения поверхности воды или другие виды форм, то они являются характерными формами, присущими различным объектам; 7) а шесть органов чувств суть органы различения этих форм.

Различные формы объектов и органы различения являются обладателями познавательных признаков (de gnyis ni ’ongs spyod pa po dang). Соприкосновение есть обладатель объектов (reg pa yul gyi longs spyod), а чувство есть обладатель плодов — результатов действия (’tshor ba rnam smin gyi longs spyod do).

Восьмым членом зависимого происхождения является страсть, жажда (табл. 9). От чувства (ощущения) возникает жажда, или страсть к жизни, которая ведет индивида от рождения к рождению и задерживает его в мире круговорота. «Желание беспечно живущего человека растет, как малува. Он мечется из существования в существование, как обезьяна в лесу, ищущая плод»[141]. Буддисты считают, что с затуханием жажды наступает освобождение, а привязанность к вещам (жизни) есть рабство.

Это звено цепи зависимого происхождения существует в шести разновидностях проявления: 1) проявление жажды в сфере стремления; 2) проявление жажды в сфере формы; 3) проявление жажды в сфере бесформенности; 4) жажда в сфере стремления; 5) жажда в сфере разрушения; 6) жажда в сфере бытия.

Таблица 9

Проявление жажды в сфере стремления, формы и бесформенности объясняется следующим образом: жажда, или страсть, распределяется по индивидуумам, находящимся в трех мирах, т. е. в мире стремления (санскр. kamadhātu, тиб. ’dod khams), в мире формы (санскр. rupadhātu, тиб. gzugs kham$) и в мире бесформенности (санскр. аruра-dhātu, тиб. gzugs med khams). Хотя в последних двух мирах жажда почти не существует, но волнение, которое поддерживает процесс бывания, сохраняется. Камадхату есть такой поток элементов, в котором еще не подавлены элементы стремления и жажды; рупадхату — такой поток, в котором желания и надежды уже успокоены и в объективном мире которого уже нет переживаний двух наиболее грубых и чувственных явлений — вкусовых и обонятельных, а следовательно, и соответствующего этим переживаниям сознания; арупадхату, наконец, — это такой поток сознания, в котором вовсе уже не принимают участия чувственные элементы, а только остальные дхармы.

Здесь жажду нужно принимать как восьмой член в цепи зависимого происхождения, который несколько отличается от гистой жажды.

В указанных двух высших ступенях на пути к спасению (rūpadhātu и ampadhātu) жажда существует только в виде волнения дхарм, которое поддерживает процесс бывания, поскольку он существует, но она совсем не похожа на обычную мирскую жажду или страсть.

Следующие три разновидности являются полными проявлениями жажды; это — стремление к любви, стремление к эфемерному богатству и наслаждению и стремление к бытию (жизни).

Девятым членом зависимого происхождения является привязанность (табл. 10). Буддисты утверждают, что пламя жажды связано с топливом привязанности. Только с прекращением привязанности прекращается грешное существование. Привязанность, говорят они, это не только причина страдания, но и цепь, держащая индивида в иллюзорном бытии.

Таблица 10

Этот член цепи зависимого происхождения имеет четыре разновидности проявления: 1) привязанность к стремлению; 2) привязанность к какому‑либо убеждению; 3) привязанность к нравственному обету; 4) привязанность к утверждению существования индивидуального Я.

Признание существования индивидуального Я у буддистов непосредственно связано с неведением, вызывающим появление существования индивидуальностей. А индивидуальности привязаны к иллюзорному бытию. От привязанности же к бытию происходит становление.

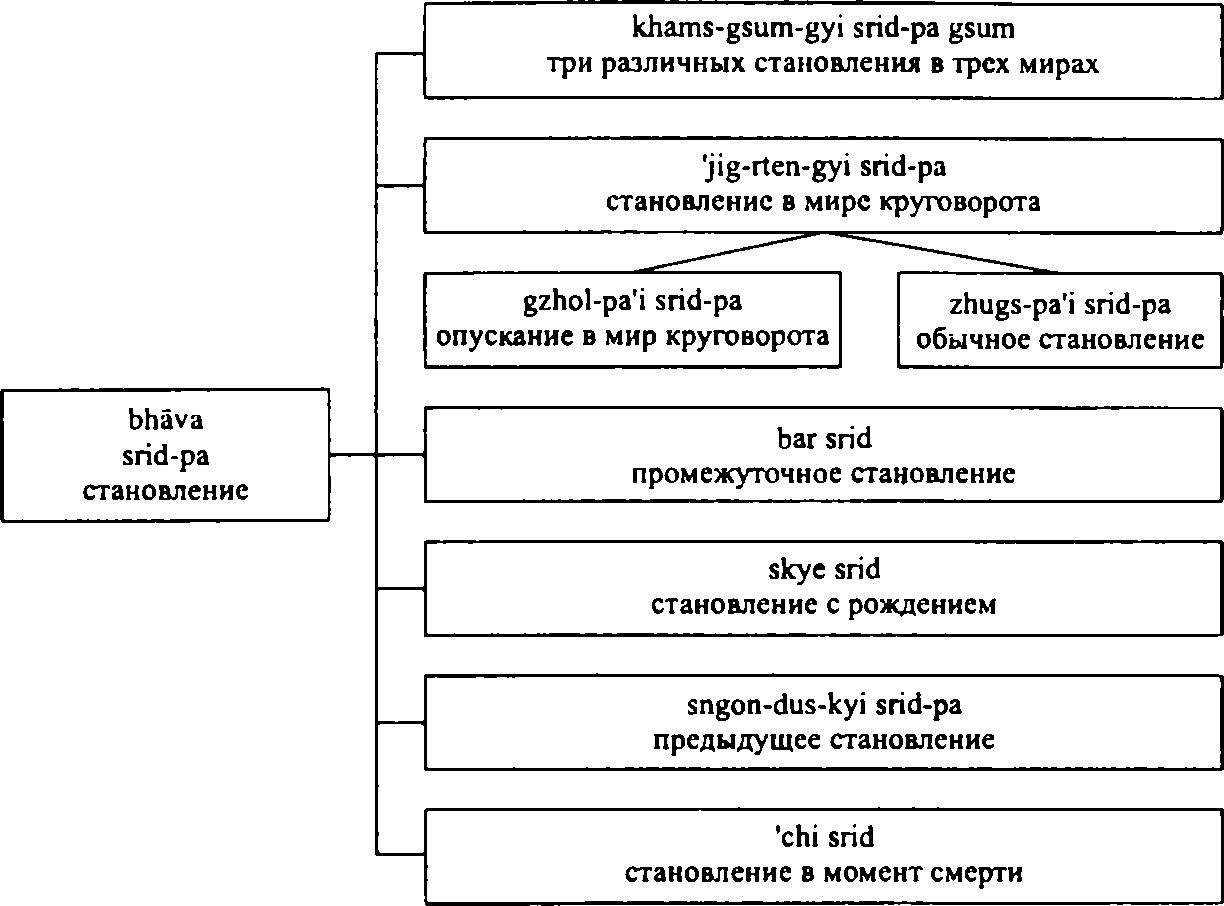

Десятым членом зависимого происхождения является становление (табл. 11). Некоторые представители школы мадхьямика, в частности Чандракирти, становление отождествляют с кармой, которая вызывает новое рождение. Становление есть результат предыдущей кармы и с первого момента своего проявления само создает карму.

Таблица 11

Становление имеет восемь различных проявлений: 1) три различных становления в трех мирах; 2) становление в мире круговорота с двумя проявлениями; 3) опускание в мир круговорота; 4) обычное становление в мире круговорота; 5) промежуточное становление (между смертью и новым рождением); 6) становление с рождением; 7) становление предыдущее; 8) становление в момент смерти.

От становления возникает рождение. Нечто сначала существует, потом рождается, т. е. от ничто не может родиться нечто.

Одиннадцатым членом зависимого происхождения является рождение (табл. 12). В рождении выявляются пять стадий проявления: 1) появление зародыша в утробе матери; 2) приобретение формы там же; 3) отделение младенца от лона матери; 4) соприкосновение с объективными элементами; 5) ясное определение личности (мужчина или женщина, человек или животное, и т. д.) в момент отделения от матери.

Таблица 12

Хотя личность определяется еще в момент зачатия, но здесь, при появлении в объективном мире, он выявляет себя как определенная личность, и здесь впервые личность вступает в соприкосновение с объективными элементами и обретает самостоятельную жизнь. В связи с рождением индивид приобретает группы (скандхи), элементы (дхату) и базы (аятана), каждый в отдельности. В момент появления в утробе матери создается группа тела и рождаются пять органов чувств.

Двенадцатым членом зависимого происхождения является старость и смерть (табл. 13).

В старении различают наступление старости с полным ослаблением всех сил и энергии и старость с сохранением всех сил (полноту жизни). Полное ослабление характеризуется семью моментами: 1) полное изменение формы тела; 2) полное ослабление физической силы; 3) ослабление разума; 4) изменение памяти; 5) изменение счастья, которым обладал индивид; 6) изменение органов чувств; 7) увеличение (изменение) возраста.

Смерть наступает двояким образом: как перемещение цепи причинности после наступления смерти и как перемещение цепи причинности в момент смерти. С точки зрения буддистов, в момент наступления смерти все вышеперечисленные элементы эмоции, различения, памяти, органов чувств и т. д. вместе с сознанием перемещаются в другую сферу — бесформенную, или промежуточную, между прошлым материальным воплощением и будущим. В этой промежуточной сфере из всех этих элементов продолжает действовать только сознание. Поэтому представители некоторых буддийских школ отождествляют виджняну (сознание) с душой.

Таблица 13

В легенде говорится: «Тогда Блаженный, закончив размышление над цепью причинности в прямом порядке, воскликнул: „Таково происхождение всей этой бездны страдания!“.

Буддийская теория индивидуального Я[142]

В своей работе „Теория души у буддистов“, представленной Академией наук СССР 6 ноября 1918 г. и напечатанной в „Азиатском сборнике“, академик Ф. И. Щербатской излагает эту теорию, известную под термином анатма и являющуюся одним из основных положений буддийской философской школы, вызывавшим горячие дискуссии как с представителями небуддийских философских школ, так и между самими буддийскими философами.

Ф. И. Щербатской использует труд известного буддийского философа Васубандху — „Абхидхармакошу“, вернее, добавление к последней, восьмой, главе этого труда, которое и характерно дискуссией между представителями различных школ, в первую очередь школы ватсипутриев — с самим Васубандху. Своих выводов в данном случае Ф. И. Щербатской не делает, ограничиваясь, в основном, переводом этого добавления, но вместе с тем он считает необходимым упомянуть, что это — „центральный пункт“ всей массы буддийского учения, и приводит, считая его совершенно правильным, мнение госпожи К. Рис Дэвиде о том, „как внимательно и добросовестно эта антисубстанционалистская позиция выпестовывалась и поддерживалась“[143].

Для нас, вводящих в научный оборот буддологии труды бурятских ученых — лам, представляет большой интерес их мнение в вопросах, в той или иной форме затрагивавшихся европейскими учеными, и поэтому, обнаружив в наших хранилищах две работы, относящиеся к данному „центральному пункту“, мы посчитали необходимым представить их к опубликованию. Речь идет о трудах: „О несуществовании индивидуального Я“[144] Генина Тыхеева из Кижингинского дацана и о пособии для проходящих начальный курс философии под названием „Путь к разуму, помощь для вновь поступивших в философскую школу дуйшун“[145] Гэлэга Чжамцо из Сартульского дацана. Дальнейшее будет изложением вышеназванных трудов.

Утверждение о несуществовании индивидуального Я действительно занимает в буддийской философии одно из центральных мест. Признание существования индивидуального Я буддисты связывают непосредственно с неведением (авидьей). Из этого неведения и возникает представление о существовании индивидуальности, которая, увлекаясь бытием, будучи всецело охвачена вихрем жизни, создает привязанность к существованию. Для того, чтобы твердо встать на путь спасения, буддист должен подавить привязанность к иллюзорному бытию, а это можно сделать лишь в том случае, если индивид подлинно познал нереальность существования индивидуального Я. По учению буддистов, понятие индивидуального Я человеческой личности, или живого существа, лишено постоянной сущности. Индивидуальность — это лишь комплекс связи причин и следствий, это только пространственно — временная конфигурация пяти скандх.

Но такая резкая и конкретная формулировка о несуществовании индивидуального Я, очевидно, была выдвинута учителями позднейших школ буддизма. Ранний буддизм еще не имел законченной формулировки по этому вопросу. Это видно из диалога Будды со странствующим монахом Ваччхаготтой. „Тогда странствующий монах Ваччхаготта обратился к Возвышенному, говоря: „Как обстоит дело, достопочтенный Готама, есть ли эго?“ Когда он сказал это, Возвышенный хранил молчание. „Значит, достопочтенный Готама, эго нет?“ И по — прежнему Возвышенный молчал. Тогда странствующий монах Ваччхаготта поднялся с места и ушел прочь. Достопочтенный Ананда сказал Возвышенному: „Почему же, о, господин, Возвышенный не дал ответа на вопросы, заданные странствующим монахом Ваччхаготтой?“ „Если бы я, Ананда, будучи спрошен странствующим монахом Ваччхаготтой "есть ли эго?", ответил: "эго есть", это, Ананда, подтвердило бы учение тех саманов и брахманов, которые верят в постоянство. Если бы я, Ананда, когда странствующий монах Ваччхаготта спросил меня: "значит, эго нет?", ответил: "эго нет", этим, Ананда, я подтвердил бы учение тех саманов и брахманов, которые верят в уничтожение"[146].

Однако было бы ошибкой думать, что, согласно буддизму, совсем нет Я. Учителя раннего буддизма, несомненно, предполагали существование Я, но природу этого Я никто не описал. Они только полагали, что Я — это не то же самое, что скандхи и связь причин и следствий.

Более позднее толкование вышеупомянутого диалога, например толкование Нагасены, изложенное в беседе Нагасены с царем Милиндой[147], дает строгое логическое понимание философии становления. Здесь полностью отрицается существование индивидуального Я, оно целиком сводится к комплексу безначального вихря дхарм. Но существует трансцендентное Я, природа которого находится за пределами умозрительной философии. Таким Я у йогачаров является алая — виджняна. Естественно, что если Я есть только непостоянные связи причин и следствий, тела и духа, то когда они исчезнут, не будет ничего, что освобождается. Тогда самоубийство будет являться самым лучшим способом избавления от страданий. Свобода становится смертью. Однако, по учению буддистов, нирвана есть вневременное существование, и поэтому они должны были признать существование вневременного Я.

Позднейшие буддисты не отходили от логического принципа Нагасены; они рассматривали индивид прежде всего как комплекс скандх, в котором нельзя обнаружить никакого индивидуального и вневременного Я. Для доказательства этого положения они занимались подробным анализом личности человека, расчленяя ее на элементы (дхармы), и старались дать точную характеристику каждой группе элементов, распределяя их по категориям, т. е. классифицируя их на чувственное, на процессы и сознание. Этот способ анализа личности представляет для нас большой интерес не только с точки зрения истории развития человеческой мысли, но и как особый метод доказательства трансцендентальных идей, ибо таким же образом идет доказательство понятия шуньяты с утверждением, что несуществование Я дхарм и шуньята одно и то же[148]. Поэтому мы попытаемся здесь разобрать схему индивидуальности по трудам буддийских ученых.

Наше рассмотрение буддийской концепции индивидуального Я, как мы сказали выше, опирается на работы упомянутых двух бурятских ученых — лам. Индивидуальное Я рассматривается с точки зрения существования, т. е. перечисляются составные элементы индивидуума, и с точки зрения несуществования[149].

Если рассматривать индивид с точки зрения существования, то его образуют элементы бытия постоянные (неизменные) и бытующие (см. табл. 1). Под постоянством понимается пространство — акаша (асанскрита — дхарма), состоящее из единого неделимого элемента, но перечисляются четыре его качественных вида: а) безвременное постоянство, сюда входит мировое пространство (постоянство всех форм — акаша как таковая); б) постоянство в определенный период времени (постоянство случайное, временное); в) вечное постоянство (постоянство существования бытия, как у Будды); г) постоянство на каждый раз (непостоянство существования бытия, как у личности). Первые два вида по существу однозначны со вторыми двумя видами, различие лишь качественное. Свойство несоставного пространства (апаша) есть отсутствие возможности ощущать и соприкасаться с ним. Для понимания понятия временное постоянство приводится пример кувшина, занимающего определенное пространство до момента его разрушения[150]. Не указывается два других элемента постоянства — пратисанкхьяниродха и апратисанкхьяниродха, которые указаны как постоянные в "Абхидхармакоше"[151]. Элементы, не подверженные бытию (асанскрита), определяются еще как неразрушаемые и небытующие[152].

Таблица 1

Бытующие элементы проявляются в виде формы (вида), в виде (со)знания (к этим элементам относятся: сознание и психические элементы) и в виде так называемых чистых сил (непсихические процессы — випраюкта — санскара, создающие органические и неорганические соединения).

Таблица 2

Если мы будем рассматривать проявление этих элементов через призму пяти скандх[153], то получим следующую схему (см. табл. 2). Группа чувственного — рупа — скандха (или группа формы), группа ощущения, группа различения, группа (двигателей) сил и группа сознания. Первая группа выражает внешний вид, физическую сторону индивида. Группа ощущения (чувства) — это одно из самых элементарных переживаний и имеет универсальный характер, так как оно постоянно сопровождает сознание. Такими же универсальными являются и элементы различения, ибо, действительно, все эмпирическое познание основано на том, что одни элементы в сознании отличаются от других. Группы ощущения и различения являют собой первые два из числа психических элементов.

Чувственные элементы и другие в независимом своем существовании являются ничем не связанными элементами. Для того, чтобы произошло движение (вихрь дхарм), необходимы еще элементы — двигатели, которые направили бы сознание на внешние объекты, которые заставили бы элементы (дхармы) вступить в мгновенные комбинации между собой и этим самым возбудили бы их всплывать на мгновение в бытие и исчезать. Таким образом, эти элементы поддерживают процесс бытия как такового и поэтому являются активными началами.

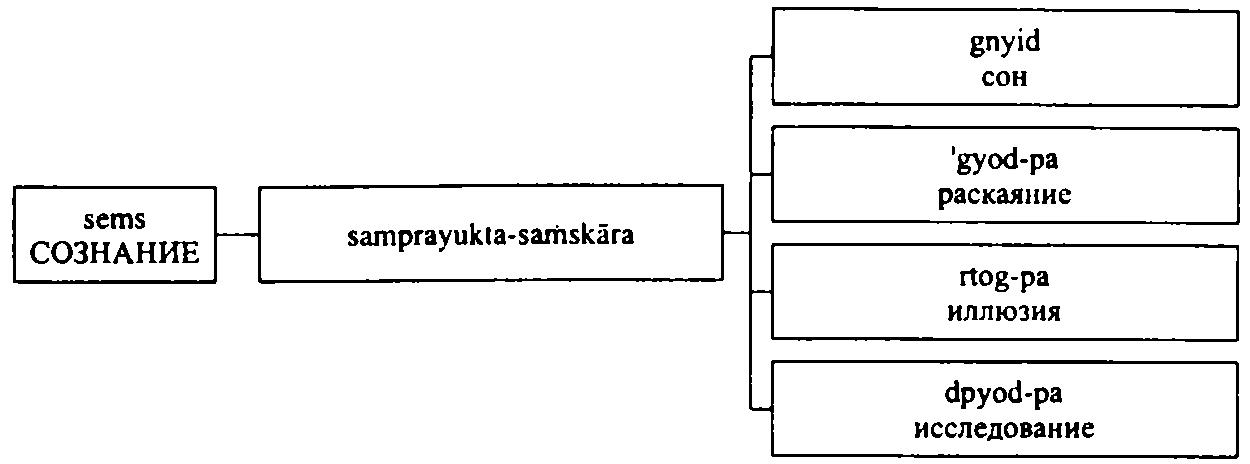

Элементы — двигатели проявляются двояко: как непосредственно связанные с сознанием и как не связанные непосредственно с сознанием. Непосредственно связанные с сознанием определяются иначе — как психические элементы. Элементы — двигатели, не связанные непосредственно с сознанием, делятся на непсихические процессы, образующие индивид, и на непсихические процессы, не образующие индивид (см. табл. 2).

Элементы — двигатели интенсивно связанные с сознанием: "Было чувство, что различные умственные факты были более тесно связаны с сознанием, чем атомы материи друг с другом. Этот факт получил название сампраюкта (тиб. mtshungs‑ldan) — последствие и оболочка сознания при отсутствии умственных проявлений или второстепенных умственных элементов — гайтта (санскр. caitta)"[154]. Число психических элементов достигает 49, т. е. это все психические элементы, кроме веданы и санджни. В первой схеме мы указали, что одним из проявлений "бытования" индивида является его форма. Эта форма имеет, в свою очередь, внешнее и внутреннее проявления (см. табл. 3).

Внешнее проявление распадается на восемь баз (аятан)[155]. В теории элементов бытия мы имеем дело с анализом личности человека, ибо только в нем, а не в неодушевленных материальных объектах содержатся все элементы, т. е. и чувственное, и сознание, и процессы. Вместе с тем совершенно очевидно, что живое существо анализируется целиком, то есть не только его "материальное" тело и психическая жизнь, но и все то объективное, что оно переживает и называет внешним материальным миром. Восемь аятан, или баз внешних объектов, и являются проявлением всех качеств, при посредстве которых в данный определенный момент происходит восприятие (схватывание) сознанием всего объективного. Эти базы перечисляются в следующем порядке (см. табл. 3): база видимого, то есть формы, объема, цвета; база слышимого, то есть звука; база обоняемого, то есть запаха; база вкушаемого; база осязаемого; база сложной формы; база (простой) формы; база четырех великих элементов (земли, воды, огня и ветра).

Таблица 3

РУПА

Базируясь на вышеперечисленных проявлениях качеств внешних объектов, входящих в состав данного момента сознания, появляется следующий момент сознания, соответствующий воспринимаемому, то есть опять‑таки сознание видимого для формы и цвета, сознание слышимого для восприятия звуков и т. д. Поэтому классификация элементов бытия по базам есть отношение данного момента сознания к следующему моменту сознания. Виды сознания, возникающего на основе указанных восьми баз, будут рассмотрены в схеме внутреннего проявления чувственного (см. табл. 9).

Таблица 4

ЦВЕТА

База элементов чувственного (рупа — аятана) распадается на два основных вида: на пространственную форму и на цвета. Пространственная форма, в свою очередь, имеет восемь разновидностей: высокое, низкое, длинное, короткое, квадратное, круглое, многогранное и безграничное (см. табл. 3).

Имеются следующие основные и составные цвета. Основные: белый, красный, синий и желтый; составные: цвет облака, цвет дыма, цвет пыли, цвет тумана, цвет блеска, цвет мрака, цвет сумерек и цвет солнечных лучей (см. табл. 4).

В базе звука указывается восемь разновидностей: звуки, вызванные искусственно; звуки, возникшие естественно; звуки, произносимые живыми существами; звуки, не поддающиеся произношению; звуки, воспринимаемые живыми существами; звуки, не воспринимаемые живыми существами; звуки приятные и звуки неприятные[156] (см. табл. 5).

Таблица 5

ЗВУКИ

База обоняемого имеет четыре разновидности: природный запах, сложный запах, приятный и неприятный запахи (см. табл. 6).

Таблица 6

ЗАПАХИ

База вкуса подразделяется на шесть видов: сладкое, кислое, горькое, терпкое, острое и соленое (см. табл. 7).

Таблица 7

ВКУС

База осязаемого зависит от состояния живого существа, то есть оттого, находится ли живое существо в утробном состоянии или вышло из него. В первом случае его состояние — состояние без эмоций, то есть оно имеет все элементы в некомбинированном виде и по существу соприкасается лишь с четырьмя великими элементами. Во втором случае, связанном с выходом живого существа на свет и возникающими от этого изменениями организма, оно сталкивается с тяжестью, холодом, жарой, голодом и жаждой (см. табл. 8).

Таблица 8

ОСЯЗАНИЕ

Внутреннее проявление выражается проявлением пяти органов чувств (индрий): органа зрения, органа слуха, обоняния, вкуса и органа осязания (см. табл. 9).

Однако, по утверждению Васубандху, индрия не может быть назван способностью или органом в смысле "видящего глаза", "слышащего уха" и т. д., как указано в табл. 9. Это лишь ощущения или акты ощущения, то есть мгновенные акты "видения", "слышания" и т. д. Эмпирическое восприятие индивида есть цепь таких мгновенных актов — ощущений, связанных с сознанием и с другими элементами.

Таблица 9

ОРГАНЫ ЧУВСТВ

Таблица 10а

(ПО)ЗНАНИЕ: ВИДЫ

Вторым, самым важным, проявлением реальности (бытия) индивида является факт знания. Это знание, по прилагаемой табл. 10а, имеет четыре разновидности: ошибочное, безошибочное, логическое и нелогическое. Логическое знание подразделяется на явное и вытекающее. Явное (ясное), в свою очередь, имеет четыре разновидности: выведенное на основе органов чувств, выведенное посредством размышления, выведенное на основе собственного опыта и выведенное на основе йогической практики.

Вытекающее знание имеет три разновидности: появившееся на основе известного, появившееся на основе интеллектуального познания и появившееся на основе совершенствования (на основе достижения сверхъестественных сил).

Ясность и знание суть свойства познания, новое и безошибочное знание суть свойство логики. Непосредственное познание при помощи подлинной логики суть признак выявления ясности в вещах и явлениях. Предельно ясное познание всех элементов в течение одного момента есть признак всезнания.

По второй схеме знание делится на два основных вида: шесть умственных процессов и семь умственных процессов (см. табл. 106).

В первом случае они следующие: сознание, психические процессы, исследовательский разум, неисследовательский разум, размышляющий интеллект, простой интеллект. Во втором случае: исследование, рассеянность, результативность, прерывность, ошибочность, сомнение и очевидность.

В третьей схеме (см. табл.10 в) показаны умственные процессы, не содержащие логики: безаналитический, неправильного анализа и сомнительный.

Таковы "составляющие" личности человека, то есть не только его тело и умственно — психические процессы (иными словами, дух), но и все объективное, что он воспринимает, что он называет внешним материальным миром. Этот внешний материальный мир для представленного в таком виде индивида не будет объективным миром, существующим независимо от его сознания. Это мгновенный акт проявления элементов бытия объективно — чувственного (вишая), субъективно — чувственного (индрия), элемента сознания и психических элементов[157]. При этом и рупа (вишая — индрия), и сознание с его психическими элементами не представляют собой никакого реально существующего Я.

Таблица 10б

(ПО)ЗНАНИЕ: ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Таблица 10в

ПОЗНАНИЕ: УМСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ЛОГИКИ

Цзонхава утверждает, что "люди, животные и весь материальный мир есть ни что иное, как связка или совокупность различных частей скандх и перцепций, следующих друг за другом с огромной быстротой и находящихся в постоянном течении, в постоянном движении. Если взять конкретный предмет и разложить на составные части, последовательно анализируя и разлагая все дальше и дальше, то мы в конечном итоге придем к понятию ничто (шуньята), но не найдем конкретного Я изучаемого предмета. Все, что мы воспринимаем от какого‑либо предмета в процессе анализа, — это его качества и свойства, но ничего конкретного. Значит, как бытие он отсутствует"[158].

В этих суждениях буддисты сходятся с субъективными идеалистами. Например. Юм говорит: "Когда я ищу свое Я или называю своим Я, то всегда наталкиваюсь на ту или иную единичную перцепцию тепла или холода, света или тени, любви или ненависти, страдания или удовольствия. Я никогда не могу найти свое Я отдельно от перцепции"[159].

В то же время буддисты утверждают другое: "Нет объекта существующего, как нет объекта несуществующего. Познавший цепь условного существования проходит мимо них обоих" ("Лалитавистара", гл. XXV).

Когда буддийские философы говорят о конечности "круга феноменального бытия" (сансары), то высказывают следующее положение: "Он (круг бытия) конечен во времени, ибо все живое должно перейти от сансары к нирване. Нет ни одного живого существа, которое не обладало бы мудростью Татхагаты. И только по причине суетных мыслей и привязанностей все существа не осознают этого" ("Аватасакасутра"). Значит, индивидуальные души являются аспектами абсолюта и в конечном итоге должны с ним слиться, то есть сансара конечна.

Мудрость Татхагаты, будучи аспектом Абсолюта, не может быть обнаружена в комплексе скандх, ее природа трансцендентна, не поддается исследованию разумом и рациональной интуиции и только постулируется как откровение Будды. Эта мудрость Татхагаты и есть буддийское индивидуальное Я, его существование относительно, равно шунъя и похоже на кантовскую "вещь в себе"[160].

Логически это означает небытие в смысле отсутствия определенных признаков у предмета. Если предмет имеет признак А, то есть включает в себя бытие признака А, то тем самым он (предмет) является небытием всего того, что не А. Если признаки скандх обозначаются через А, то в мире первичной реальности (мудрость Татхагаты) мы не найдем ни одного признака скандх и тем самым утверждаем, что первичная реальность есть небытие всего того, что есть А.

Этот логический смысл несуществования индивидуального Я раскрывает необходимую диалектическую связь бытия и небытия в пределах мира конечных вещей, и им руководствовались не только буддийские философы, но и все идеалистические школы Запада.

Взгляды, подобные взглядам буддийских философов, появились в свое время у некоторых отцов восточной христианской церкви (Григорий Нисский и др.) и вошли в христианское учение под названием негативной теологии. Эти отцы церкви считали, что божество в силу своей бесконечности не сравнимо со всем конечным, и в этом смысле, то есть со стороны конечного бытия, бытие бога представляется как небытие. Кроме того, первичная реальность, как бытие вне пространства и времени, не позволяет конкретно установить ее местонахождение, она не имеет определенной формы, индивид может воспринять лишь ее проявления, но не ее самое. В этом смысле она есть небытие. Но это, по учению тех и других, не означает отсутствия бытия, а, напротив, основу всякого бытия как бесконечного вечного и единого начала. Таким образом, буддийская философия, как и всякая другая идеалистическая философия, допускает двойственность мира. С точки зрения буддийских философов получается, что по ту сторону телесного мира, принимаемого нами за действительный, существует другой мир, действительный в самом деле, — мир Татхагаты и его мудрости.

Рассмотренное позволяет сказать, что если в раннем буддизме мы можем проследить кое — какие корни стихийного материализма, выразившегося в частичном признании существования некой условной личности в виде "гансаг" — пудгала (см. табл. 1), то позднейший буддизм создал из этой личности относительное понятие — шуньяту.

Любопытно, что виджнянавадины — йогачары в своей монистической теории коррелят дхарм сводят на общий источник, на абсолютное сознание — алая — виджняну (kun‑gzhi rnam‑par‑shes‑pa). Каждый индивид имеет алая — виджняну, которая проявляется в виде умственного и психического процесса в восьми разновидностях. Они суть: виджняна зрительного восприятия (mig‑gi rnam‑par‑shes‑pa), слухового восприятия (rna‑ba’i rnam‑par‑shes‑pa), обонятельного (sna’i rnam‑par‑shes‑pa), вкусового восприятия (lce’i rnam‑par‑shes), осязательного (lus‑kyi rnam‑par‑shes‑pa), восприятия предыдущего момента (yid‑kyi rnam‑par‑shes‑pa), омраченного восприятия, или виджняна с клешей (mu‑tig‑gi mam‑par‑shes), и сама алая — виджняна. Причем сама алая — виджняна является зародышем всех элементов (chos‑thams‑cad‑kyi sa‑bon kun‑gzhi rnam‑par‑shes‑pa) и существует в своей идеальной форме[161].

Эту самую алая — виджняну йогачары принимают за Я индивидуума. Такая теория существует только у йогачаров.

51 психический элемент виджнянавадинов[162]