НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ УРАГАНОВА

Ураганов наотрез отказался самолично записывать свои истории. «Мое дело — жить! — его любимое изречение. — Другие — пусть пишут». Судя по всему, на него жестко подействовала мягкая критика его банных друзей. В истории «Таинственная станция», к примеру, он кое-где ударился, дескать, в красивости. Валерий резко возражал, утверждая, что все, связанное с детством, невольно вызывает в душе даже такого «неотесанного» человека, как он, волшебную сказку. Что касается якобы несвойственной ему начитанности, то это, мол, злостная неправда, и подчеркнул, что только за какие-то последние полгода он прочитал пять толстых книг. И вообще ему поневоле приходится быть книголюбом, поскольку в недавно купленный мебельный гарнитур входит и книжный шкаф.

Упрекали его и в том, что сразу видно: «кто-то» ему помогал писать свои истории. Водолазу, мол, слабо даже заявление в РЭУ о ремонте чугунной ванны написать, а не то что рассказ о живых и неживых людях. Ну, тут они ошибаются. Каюсь, была некоторая моя чисто редакторская правка, да и то в основном знаков препинания, — Валерий почему-то обожает многоточие и точку с запятой. Про многоточие он заявил: оно тем хорошо, что в нем можно смело сказать все, что угодно. А про точку с запятой — что это исчезающий знак препинания и поэтому его жаль, надо вставлять его к месту и не к месту, пока к нему снова не привыкнут; в личных письмах этот выразительнейший знак уже исчез вовсе!

…Итак, перед Вами, любезный читатель, вновь достоверный пересказ историй, поведанных водолазом Валерием Урагановым избранному кругу приятелей в московских «Можайских банях». Следует добавить, что, придирчиво прочитав потом месяца за три эти истории и безошибочно вычеркнув красным фломастером не более двух сотен самых удачных фраз, он размашисто наложил резолюцию: «С подлинным верно. Не знаю, как насчет литературных достоинств, но жизненная правда есть. Ураганов». А в частной беседе обронил: «И все-таки «Фауст» Гете — штука посильнее». Будто и сам не знаю. Тоже мне Белинский!.. В конце концов, что рассказано, то и написано.

САМЫЙ ЦЕННЫЙ КАМЕНЬ

Так уж получилось, что в ГДР мы побывали позже, чем в ФРГ, в 1984 году, хотя именно на гэдээровской судоверфи в Ростоке наш «Богатырь» и построен. Росток — главный порт ГДР на Балтийском море. Впрочем, других морей у них нет и не предвидится. Это мы настолько богаты, что можем запросто списать в расход то же Аральское море, поставив на очередь Каспийское и «славное море» Байкал.

В Ростоке, так сказать, на своей родине, «Богатырь» должен был пройти профилактический осмотр, и наш местком раскошелился на двухдневную поездку в Берлин для научных сотрудников и матросов. Был заказан автобус типа «Икарус» и забронированы места в гостинице «Штадт Берлин». Понятно, всех желающих не пустили, взяли только самых лучших. Стоит ли упоминать, что и меня не обошли. Хотели, конечно, забыть мою кандидатуру, да я тактично напомнил:

— Как под воду, так Ураганов! А как в Берлин, так общество «Память» приходится вспоминать!

Рассмеялись, но в список включили. Потом, правда, неудобно стало: зачем я так сказал. Я ко всем одинаково отношусь, были бы люди хорошие.

Но, доложу вам, оставшиеся в Ростоке не прогадали. Старинный красивый город! А Берлин-то — почти весь новый, из крупнопанельных коробок, вроде наших московских «Черемушек». Но именно в нем я пережил одно из своих самых захватывающих приключений — мне на роду было написано туда попасть.

Доехали мы до столицы быстро, по отличному автобану, — всего за несколько часов. Разместились в небоскребе гостиницы на Александер-плац в самом центре города, рядом с телебашней. И, как везде за границей, в отеле удивлялись, что наших мужиков почему-то всегда селят по двое в семейных номерах с двуспальной кроватью. Тьфу на них! Не понимают, что так дешевле. А еще говорят, за рубежом умеют каждую копейку считать.

Водили нас и в знаменитый Трептов-парк, и по музейному острову, что на реке Шпрее. И у Бранденбургских ворот были, любовались знаменитой Берлинской Стеной — здесь ее толщина аж 3,5 метра — с объявлением большими черными буквами на английском, немецком и русском языках: «Стойте!..», «Запрещено!..», «Нельзя!..». Точный текст не помню, но за смысл ручаюсь. Даже близко подходить к Стене не рекомендуется. Есть и специальные пропускные пункты для тех, кто достоин пройти. Даже в метро — «Стена»: едешь, едешь, стоп, вылезай, дальше другие поедут, кому положено. И тоже предупреждение висит: вы, мол, покидаете такой-то сектор и въезжаете в сектор такой-то, приготовьте документы! Сплошная геометрия. Ну, так уж история распорядилась.

Не подумайте только, что Стена тянется по Берлину непрерывно, сплошняком. Кое-где так оно и есть, петляет себе и петляет. А в Потсдаме нас возили в замок Цицилианхоф, где подписано Потсдамское Соглашение, — по середине большого озера идет металлическая сетка, и пограничники носятся на быстрых катерах. В другом же месте я видел такую умопомрачительную картину: со стороны улицы между глухими торцами двух высоких домов — колючая проволока, за ней — бетонная дорожка, и снова — проволока, а дальше — река Шпрея, тоже с сеткой посредине. Расстояние между торцами тех домов, по-немецки брандмауэрами, — метров семьдесят. Так вот, по той короткой бетонной дорожке, в коридоре из колючей проволоки, ездят на мотоцикле двое пограничников: один за рулем, другой на заднем сиденье с автоматом. Медленно подъедут к одному дому и поворачивают назад, к другому. И так все время на полном серьезе катаются, пока их не сменят.

Есть и такие улицы, где дома восточного Берлина стоят на границе с западным. Входишь в дом из одного города, а окна глядят на другой — там, на той стороне улочки, уже Западный Берлин. Нам рассказывали, что бывали такие отсталые граждане, которые приходили в эти дома в гости, а затем выпрыгивали из окон на ту сторону, где уже стояли западные родственники с натянутым одеялом. Вероятно, они предварительно созванивались между собой и говорили намеками, чтоб не подслушали. Или сообщали какому-нибудь западногерманскому туристу открытым текстом: пусть, дескать, бабушка с дедушкой приходят тогда-то и туда-то, не забыв прихватить с собой дюжих племянников и одеяло покрепче, желательно и пошире, — не промахнешься. Прыгать можно было только с четвертого этажа, потому что первые три были выселены, а окна заколочены. Затем, правда, и все верхние этажи выселили, когда жилищный голод в столице поутих. А потом и подчистую такие дома снесли, даже известнейшую гостиницу «Андлон», где когда-то останавливался Есенин. Ему вообще с гостиницами, я смотрю, не везет: в Ленинграде тоже «Англетер» снесли. Любопытно, что и та и эта начинаются с «Ан». К чему бы?..

Не подумайте, что я зациклился на Берлинской Стене. Если б ее тогда не было, то не было бы и моего рассказа. Вся суть именно в ней. Из-за той Стены меня могли и к стенке поставить. Ну, не поставить — а вот пулю на лету словить мог.

Однако немцы любят порядок, потому и мы с вами, пока у них, так сказать, в гостях, будем придерживаться порядка хотя бы в изложении событий. (Я уже упоминал, что Ураганов подчас бывал велеречивым.) Вы же меня знаете, не люблю я ходить на привязи. Когда нам дали свободное время и по пятьдесят марок — по-нашему, рублей шестнадцать, — мы с боцманом Нестерчуком откололись от всех и пошли гулять на пару, хотя, как обычно, предупреждали, что лучше ходить втроем: вдруг двое под машину попадут, тогда третий может сообщить в посольство — нам и телефон дали, звонить туда можно круглосуточно. И лучше всего, мол, вернуться в гостиницу загодя — в 23.00 будет перекличка, ее проведет замполит по внутреннему телефону. И в том и в другом случае, решил я, можно в городе тормознуться. Пока он 50 человек до меня прозвонит, минимум час уйдет — по алфавиту последний.

В конце концов я и боцмана покинул, он в каждый магазин сворачивал, прицениваясь, как бы свои «шестнадцать рублей» превратить хотя бы в сто, по нашенским ценам. Пусть сам в посольство звонит, если под машину попадет!

Разговорившись с одним нашим офицером — он вел семью в зоопарк, — я узнал, что самый старый, наиболее уцелевший район Берлина — это Панков. Туда и «эсбан» ходит, городская железная дорога, своего рода и «надземка» и метро.

Я и поехал. Чего мне на крупнопанельники глазеть. В моем Матвеевском, в Москве, они не хуже. Разве что стыки между панелями шире. Да у нас все больше!

Могут законно спросить: резко ли отличалось ГДР от ФРГ. Отвечу: в Гамбурге я домов из панелей не видел, а отличие в том, что в ФРГ современные дома — современней, а в ГДР старые дома — старей. Конечно, в Западной Германии и модных шмоток, и всякой электроники куда как больше, но за них-то там надо платить настоящей валютой, в то время как здесь можно расплачиваться неконвертируемой — улавливаете разницу! А так и там и тут — немцы, никакого отличия, даже язык одинаковый. Ну, машины, понятно, другие: «мерседес» с «трабантом» не спутаешь. Если же глобально смотреть, то гэдээровцы социально лучше защищены. Совсем, как у нас. Тверже глядели в будущее.

Впрочем, все это было до известных событий. Не мне судить, что они приобрели и что потеряли. Сами разберутся. Лично я считаю, от Запада надо брать только хорошее: их вещи, например. А от социализма — наш совершенно свободный труд. Что хотим, то и делаем!

Но что мне особенно понравилось в ГДР — это их замечательное и дешевое пиво. Всякие «гастштете», «бирштубе», «бирхалле» буквально на каждом углу. Никаких очередей, везде найдешь свободные чистенькие столики с клеенками в красную или синюю клетку. Обслуживание мгновенное, можешь и шнапса пару рюмочек опрокинуть. «Гросс», по-ихнему, большая, пол-литровая кружка пива стоит одну марку — то есть тридцать копеек. А бокал, «кляйне», соответственно, полмарки.

К чему я об этом? Все мы любим пиво и странно, если бы я пропустил такое живое дело.

Приехав в Панков уже вечером и побродив среди небольших кирх и серых двух-, четырехэтажных домов с высокими черепичными крышами, я надумал пешком возвратиться в гостиницу. Заблудиться было трудно — вдали в свете прожекторов сияла телебашня на Александер-плац. Я прикинул, что туда никак не более трех часов ходу, даже если заглядывать по пути на минутку в полюбившееся мне «гастштете». Не во все подряд, конечно. Иначе бы моих марок не хватило. И брать в каждой, решил, только по «кляйне» — не больше. И увижу много, время славно проведу, и на перекличку не опоздаю.

В путь! По началу все пошло, как задумано. Осушил для старта «кляйне» в ближайшей пивной, стряхнул пену с губ, вышел, свернул за угол — Стена. Та самая, Берлинская. С грозными надписями. По верху лампы горят. Пришлось обходить…

Хоть и говорят, что берлинские улицы, как и питерские, строго под прямым углом спроектированы, очевидно, Панков — действительно самый старый район. То на месте кружишь, то в какой-то тупик попадаешь, то опять на злополучную Стену выходишь. Ко мне уже и часовые вроде бы присматриваться стали. Может, им другие по телефону мои приметы передавали, как эстафету?..

Ошибаясь в намеченном пути, я не ошибался только в гостеприимных пивных, выходя на них прямо-таки с полуоборота. Да и не мудрено, что я плутал. Телебашню можно увидеть только с открытого пространства, с какой-нибудь площади, а в узких улочках здания закрывали горизонт, да еще, если все время сворачиваешь то туда, то сюда, — и подавно потеряешь всякую ориентацию. Когда я в четвертый или в пятый раз вновь вышел на Берлинскую Стену, невольно подумал: «А может, пиво подействовало? Надо же, дороги не найду!» Да нет, если сложить пять моих «кляйне», то получится две с половиной нормальные кружки — «гросс». Это далеко не та доза, после которой люди сбиваются с правильного пути.

Я стоял в раздумье на углу улочки, напротив Стены на другой стороне, прикуривая и делая вид, что не замечаю, как сверлит меня взглядом бдительный часовой. И тут лампы на Стене вдруг разом погасли, из подворотни метнулась к ней какая-то расплывчатая фигура, послушались стук, будто били молотком по зубилу, отрывистое «Хальт!» часового, выстрел в воздух, затем сверкнул новый выстрел вдоль стены, и раздался топот ног — прямо ко мне. Ну, думаю, неизвестный со всех ног мчит сюда, а за ним — пограничники. Либо в суматохе подстрелят, либо потом не отбрешешься. Кто, что, зачем?! Все-таки заграница. И советское подданство не выручит. Мало ли что ты «наш», «наши» тоже за кордон мотают, любо-дорого.

Я дунул прочь. Сработал инстинкт! Бросался во дворы, перелезал через ограды, снова несся — топот позади не стихал. Когда я уже выдохся и собирался сдаться, впереди во дворе вдруг увидел освещенный одинокой лампой овальный вход с металлической короткой лестничкой. «Туалет!» — мелькнула спасительная мысль. Поднажал из последних сил, с налету распахнул звонкую дверь, машинально отметив, что на ней не было букв — ни «H» ни «F» (Herren» — мужской, «Frauen» — женский), и… сознание провалилось в темноту.

Очнулся я, наверное, быстро, потому что мой преследователь — очевидно, это и был он — высился надо мной, все еще тяжело дыша и сжимая в руках молоток и зубило, — как видите, я не ошибся, когда услышал стук у Стены. По-видимому, он вовсе и не преследовал меня, а тоже спасался бегством. Кто же виноват, что наши пути совпали! Странно не это. У рослого незнакомца, одетого в ничем не примечательный комбинезон, было… три глаза. Мы находились в глухом металлическом отсеке, как бы в прихожей, с рядами заклепок по овальным стенам; дальше вела другая дверь-люк.

«Уж не на летающую ли тарелку я угодил?» — усмехнулся я про себя.

«Верно, — послышался в мозгу спокойный ответ. — Так у вас называется то, где ты сейчас находишься».

«Телепатия?» — мысленно ахнул я.

«Опять — верно», — подмигнул мне трехглазый левым крайним и занялся своей раной. Только сейчас я заметил, что он ранен. На правом плече была дырка в крови. Достукался!

«Больно?»

«Не очень», — он достал какой-то белый пакет и, морщась, ловко перевязал плечо — вместе с комбинезоном.

«В вашем воздухе микробов много», — пояснил он мне.

«Слышь, — осмелел я, стараясь говорить про себя, — а что ты у Стены делал?»

Трехглазый вынул из кармана кусочек бетона с будто запаянной внутри галечкой.

«Сувенир» — сострил я.

«Еще какой! Самый ценный камень на Земле! А пулю я дома выну и буду на цепочке носить». «А где ваш дом?»

«И далеко и близко, ты не поймешь».

«А правда, вы появляетесь там, где должны произойти важные события?»

«Да и нет. В сегодняшнем случае — да», — последовал мысленный ответ.

«И что же здесь будет?»

«Прочитай лет через шесть в газетах, — он усмехнулся. — Ну, пока. Спешу».

Я замялся, но он первым протянул мне свою раненую руку на прощание:

«Уже не больно».

Я вышел. На всякий случай отбежал к воротам и оглянулся. Ступеньки втянулись внутрь сфероида — теперь-то я хоть смутно, но различал, что это сфероид, — лампа погасла, послышалось тихое жужжание, и словно мелькнул на звездном небе огромный литой жук.

Я огляделся. Кругом стояли темные заколоченные дома…

Через минуту-другую я уже шагал по ярко освещенной улице, с трамваями и автобусами, в направлении сияющей вдали телебашни. Нет, сначала я зашел в ближайшее «гастштете» и хлопнул «гросс» кружку за незнакомца — за его успешное плавание: «Лети с Богом!»

К перекличке я поспел вовремя.

…Ровно через шесть лет я прочитал в газетах, что та Берлинская Стена приказала долго жить, а ее осколки пошли на сувениры. И мне стало понятно, почему незнакомец назвал тот кусочек бетона самым ценным на Земле камнем. Что ему лунный камень? Они, верно, по всем планетам шастают. А вот камень из стены, разделявшей один народ-Камень, который с души сняли…

Забыв про пиво, мы сидели в предбаннике. (Подчеркнем, все это было нам рассказано за два года до объединения с ФРГ!)

— Ну, ладно, — очнулся толстяк Федор. — А зачем он под пули лез? Не мог, что ль, дождаться, когда стену — ну, допустим — разрушат!

— Значит, не мог. Сказал же, спешит, — рассердился Ураганов.

— Пусть, — кивнул Федор. — А пуля ему зачем?

— Зачем-зачем! — подал голос кучерявый детина Глеб. — На память.

— Я так полагаю, — потер усы Ураганов, — со временем та пуля тоже будет бесценна. Представьте себе, пуля пограничника несуществующего государства! Да еще с другой планеты! Для них это похлеще, чем для нас стрелы воина, допустим, потонувшей Атлантиды.

— Хм… — озадачился Федор. — Выходит, не врали, когда напечатали, что в Воронеже пацаны не раз видели высоких трехглазых пришельцев?

— Конечно! — горячо воскликнул Валерий. — Воронежцы не могут врать хотя бы потому, что Воронеж по соседству с моим родным Курском. В наших краях не врут! Это тебе не Москва.

Он умолк, затем сказал:

— А вы говорили, зачем я все про Стену да про Стену…

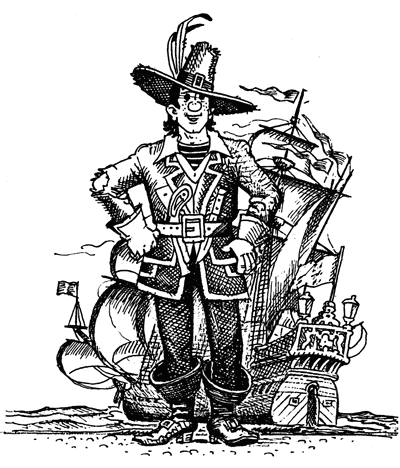

ТРИ ЖЕЛАНИЯ, ИЛИ ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ

Будь моя воля да родись я лет двести назад, плавал бы только на парусных кораблях! Они какие-то настоящие, искусные, а не искусственные. Между прежними и нынешними такая же разница, как, к примеру, между живой елкой и синтетической. Конечно, современные корабли прочнее и быстрее, но… не то. Они лишь средство передвижения. А те — обвораживают, ранят душу. Как в стихах:

Когда волна колышет сушу

И на весь мир ревет прибой,

Давно забытым ранит душу

О том, что не было с тобой…

Но умолкаю. Не то опять недоброжелатели затрубят: вновь красивости! Ураганов уже стихи читает! Скоро запоет!

Ну и что? Я люблю и стихи читать, и песни петь — только не с чужого голоса. Даже пьяные поют. А я нормальный русский моряк. Что хочу, то и делаю, если начальство не запрещает. Да и то столько приказов, указов, инструкций и распоряжений в своей жизни нарушил — не счесть! Но если бы я их не нарушал, пожалуй, мало чего любопытного со мной бы случилось. Так уж мы устроены, грешные.

Почему-то у меня сейчас такое настроение, как в ту ночь, когда мы, изучая течения, дрейфовали на «Богатыре» в Атлантике где-то между Кубой и Испанией.

Давным-давно этим путем наощупь пробирался великий Христофор Колумб, волнуясь, переживая, боясь. И вот где-то здесь стоял тогда в полной безопасности я, Ураганов, и преспокойно покуривал сигареты «Ява». Пожалуйста: экзотическое название, над которым мы совершенно не задумываемся у себя дома, совсем по-другому звучит в иной обстановке. Конечно же, тут более подходит: Куба, Испания, Ява, Колумб. А не Ураганов.

Я сказал: в полной безопасности. Запомните — безопасность никогда не бывает полной. А может, и вообще нет никакой. Мы сидим себе сейчас спокойненько в «Можайских банях», и вдруг — кррах! — перекрытие на голову, то ли от случайного землетрясения, то ли крановщик дядя Вася бетонную плиту на авось положил. Но уж от немецкого дяди Ганса — наше судно, сами знаете, в ГДР построено — я никакой халтуры не ожидал, когда оперся грудью на бортовой поручень на корме. Тут включили двигатели, внизу запенилась вода, «Богатырь» дернуло. Так вместе со вставкой поручня, от стойки до стойки — жаль, не с самим дядей Гансом, — я и полетел головой вперед в бурлящую за кормой воду. Да еще как нырнул! Словно одним махом хотел вынырнуть за тысячу миль где-нибудь у набережной Малекон в Гаване.

Никто не заметил моего лихого прыжка. Вахтенный, как и положено, дежурил на носу корабля. А мой жалобный крик, говоря красиво, затерялся среди резких криков чаек. Впрочем, никаких чаек, кажется, не было. Ни чаек, ни альбатросов — и где они спят по ночам? Некоторые — на самом корабле, а остальные?.. Мгновение — и меня здорово отнесло от судна. Вернее, не отнесло, а как бы враз проложило черное пространство воды между мной и светящимся «Богатырем» — как только я вынырнул.

Я и плыл и кричал вдогонку, напрасно — шум от «Богатыря» был сильнее…

Слава Богу, океан не штормило. Неправдоподобно спокойно, как темный, блестящий под луной лед, он простирался от меня к удаляющемуся кораблю, который уже казался не больше спичечного коробка. Между прочим, такое сказочно спокойное состояние моря в Одессе называют бунацией.

Мне было плевать на всякую бунацию, и я продолжал плыть, скинув туфли, за «Богатырем», пока он не превратился в точечный огонек и не смешался со звездами на горизонте… Да-а, жаль было новых французских «мокасин» из натуральной кожи. Будь я министром гражданского морского флота, издал бы приказ: по ночам на палубу выходить только в тапочках. А курить — только в отведенных местах! Хотя, виноват, последняя инструкция имеется.

Не помню, кто из великих сказал: люди делятся на титанов и чайников. Под титанами наверняка имелись в виду здоровенные баки с кипятком. На них даже так и написано: «титан». А на мне, если попристальней вглядеться, красуется: «чайник». Я ведь мог преспокойно покуривать, опираясь грудью хотя бы на спасательный круг, который висел на корме справа от меня. Или в одной из спасательных шлюпок, подвешенных за бортами, вместе с веслами и с «НЗ». Всегда и во всем надо выбирать местечко поосмотрительней. Плыл бы сейчас на шлюпке, если бы она вдруг сорвалась, да палил бы себе из ракетницы в Большую Медведицу или в Гончих Псов. Сразу б меня хватились!

Задним умом все мы — впередсмотрящие.

Уже и уставать стал. Зря думают, что моряки могут целыми сутками плавать. Одно дело — плавать, другое — жить в воде. Мне надо было жить. Плыви не плыви, никуда не приплывешь. К чему силы тратить, только время могло мне помочь. Я лег на спину, раскинув руки. Пока хватятся, пока разберутся, пока начнут искать… Лишь бы погодка не подкачала, иначе кранты.

Дети вспомнились… Жена не вспоминалась. Вероятно, потому, что всегда была против работы на «Богатыре» из-за моего долгого отсутствия дома. Видали фильм «Столь долгое отсутствие» (производство Франции)? Там один муж так долго где-то во время войны пропадал, что потом жена никак не могла признать: он это или не он. Моя жена, москвичка Ира, тоже сообщила в последней радиограмме, что уже забывать меня стала. Ничего, скоро вспомнит!..

Мерзнуть начал… Хоть и лето, и вроде тепло, а все-таки не в кубрике под одеялом. Угораздило… Позор! У нас еще такого никогда не было, чтобы опытный профессионал водолаз за борт выпал. Под водой-то его могли бы забыть — такое, говорят, случается. Но чтобы сам по себе… И во сне не привидится. Если спасут, засмеют на весь флот. Такая ржачка подымется — от Атлантики до Тихого! Кстати, Тихий океан по-английски — «Пасифик оушн». Отсюда, наверное, и возникло слово «пацифист». Тихоня, значит.

Теперь сами видите, какие дурацкие мысли лезут в голову, даже когда я лишь только вспоминаю о том происшествии. А тогда — каково?.. Это все байки, что перед угрозой неминуемой смерти человек невольно вспоминает всю свою жизнь, как стремительное кино. Лично я хотел спать, пить и есть — одновременно, и никакого кино судьба мне не показывала. Я так полагаю: раз я сейчас перед вами, то мое положение было не таким уж безвыходным. Потому, верно, и картины моей непутевой жизни перед мысленным взором не развернулись.

Внезапно я услышал какой-то тихий размеренный плеск. Неужели волна начала разгуливаться? Только этого мне не хватало.

Не переворачиваясь, я скосил глаза в сторону. Если бы я носил очки и если бы они были на мне, я бы их обязательно протер. Слева от меня, метрах в двух, резал воздух и воду нос какого-то корабля. Далеко вперед торчал бугшприт с косыми темными парусами, закрывающими россыпи звезд, а прямо под ним, на носу, угадывалась аллегорическая женская фигура. Она нахально выставляла грудь вперед, а верхушка фок-мачты перечеркивала луну. Такие парусники я раньше жадно рассматривал только на иллюстрациях в книгах и на картинах.

Я мгновенно оказался у борта, он вздымался своим выгнутым деревянным боком высоко вверх к пушечным портам. Я все ногти обломал о ребристые доски, пытаясь хоть как-то зацепиться за них. Артель «Напрасный труд»!.. Странно, что я не закричал. Парусный корабль неумолимо скользил мимо меня и мне не хватало немыслимых рук, чтобы обнять его весь и задержать.

И только, когда меня протащило вдоль всего парусника и я в отчаянии хрипло вскрикнул, сверху, разматываясь на лету, вдруг полетела бухта каната. Я мигом обвязался вокруг пояса, проволокся немного в кильватере от натяжения брошенного мне конца, и стал подтягиваться.

Я подтянулся впритык к корме, а затем еще — метра на полтора вверх. Взобраться же на самую верхотуру у меня просто не было сил. Я висел, беспомощно задрав голову. Тут только я заметил, что канат исчезал меж полуоткрытыми створками нижнего кормового окна. Не так уж и высоко было карабкаться, а все равно не мог.

Окно тускло осветилось изнутри каюты, в проеме показались две костлявые руки и принялись ловко подтягивать меня. Намертво вцепившись в канат, я поднимался, как ватный тюк, задевая плечами резные завитки кормы. Свободный провис каната цеплялся за выступы, и мне приходилось, из последних сил держась одной рукой, подбирать его слабину другой, как старинной даме — шлейф своего платья. Наконец показался подоконник, и я с трудом перевалился через него.

Передо мной в большой каюте, обставленной старинной вычурной мебелью, при зажженных свечах, стоял человек — человек ли? — в парике и в камзоле. У него было лицо мумии, высохшей по меньшей мере лет 200–250 тому назад, с неподвижными, застывшими глазами. Казалось, они были сделаны из пластмассы, как у куклы.

«Из воды да в огонь!» — мелькнуло у меня в голове. Выбирать не приходилось, второе в моем случае было все же получше.

— Гуд ивнин, — сказал я по-английски и поклонился. — Тэнк ю вэри мач фор сэйв май лайф! — Что означало: «Добрый вечер. Благодарю за спасение моей жизни!»

И, развязывая затянувшиеся узлы каната, машинально добавил по-русски:

— Моряк моряка видит издалека.

— Русиш? — прошамкала мумия, еле заметно шевеля выцветшими губами. Это было первый и последний раз, когда спаситель невольно поинтересовался моей персоной.

— Совьет русиш, — уточнил я.

На что он пробурчал, что таких-де не знает. А вот просто с русскими он, мол, был знаком в свое время.

Интересно, где то «время» осталось?

Мумия, помолчав, продолжила свои показания. Мы, мол, находимся не на английском, а на голландском корабле. Очень-очень старом. Можно сказать, бессмертном корабле.

Я спросил: в прямом или переносном смысле?

Он ответил: в переносном, потому что фрегат, мол, переносится из океана в океан черт его знает сколько, а может, и больше, лет. А сам он — бессменный капитан.

— Ввот зэ нэйм оф ер шип, тэл ми, плиз, кэптэн? — вежливо полюбопытствовал я. «Какое название у вашего корабля, скажите мне, пожалуйста, капитан?»

Он вяло махнул рукой и ответил, что название корабля для меня пустой звук, давно уж и медные буквы его отвалились и ушли на дно, но всему свету более известен сам капитан под звучным именем — «Летучий голландец».

— Как же, знаю! — оживился я, невольно перейдя на русский. — Слышал. Читал. Говорили.

По правде, знал я не больше, чем любой моряк. То есть почти ничего. Ну, корабль-призрак, с капитаном по прозвищу Летучий голландец и с мертвой командой, вечно носится по морям-океанам. И все.

Капитан, хоть и не понял, что я сказал, но оценил мои эмоции по поводу «Летучего голландца» и беззубо осклабился.

Я сразу хотел попросить его разыскать мой «Богатырь». Да было неудобно, человека только спасли, а он: хочу домой!.. Странно? Нет, я не о нашей встрече. Я уже давно привык почти ни чему не удивляться. Тут другое — совсем недавно мечтал: ах, лишь бы спастись, хоть как угодно! А спасли, еще что-то подавай. Желания рождают желания. Я решил выждать, поосмотреться, а там видно будет. Не хватало еще, чтоб я заявился к своим прямо на этом фрегате с командой жмуриков на борту. Представляю, какой бы переполох поднялся на «Богатыре»!

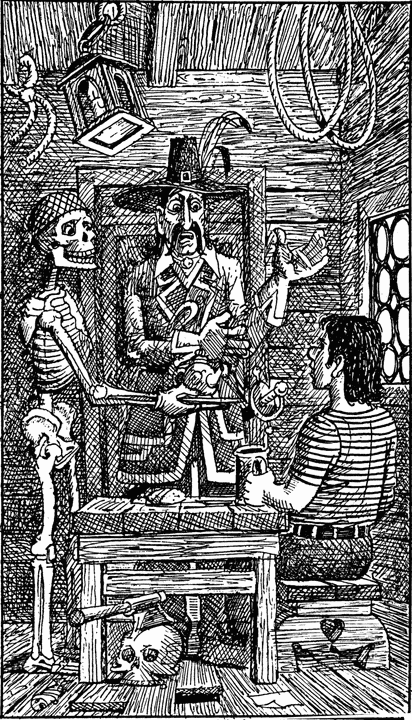

Капитан внезапно резко хлопнул в ладоши, словно прибил комара. Дверь открылась, и, скрипя костями, вошел — скелет. Я вздрогнул, к капитану я уже как-то привык. Клянусь, это был самый что ни на есть настоящий скелет, правда, в высоких дырявых сапогах. Сквозь него я мог различать блеклую позолоту узоров на панелях каюты.

Капитан что-то приказал ему на незнакомом языке. Очевидно, на голландском. Скелет послушно исчез за дверью. Летучий голландец любезно пояснил мне по-английски, что это был стюард. Ну, конечно, кто ж еще?

Забыл одну деталь: фигуры и капитана, и стюарда все время, с самого начала, казались как бы размытыми по краям, словно смотришь на них, вынырнув из воды.

Стюард проворно вернулся, неся поднос. На нем дымился кофейник с треснутым носиком, стояла чашка с отбитой ручкой и лежали горкой каменного вида сухари.

Капитан сказал мне, что кофе — старинный бразильский, а сухари — старо-амстердамские, их даже молоток не берет, можно только сосать. Сам он ничего не ест и не пьет, а команда и подавно, — тут он кивнул на стюарда. А для редких гостей у них всегда, мол, найдется запасец какой-нибудь завалящей провизии. Забирают кое-что с потерпевших крушение, брошенных судов.

Я пил кофе — не знаю, бразильский ли, но по вкусу вполне желудевый, настолько старинный, — безуспешно пытался откусить хоть крошку от вечного сухаря, и кивал, внимая своему собеседнику. Он мне напомнил моего лэрда из шотландского замка, но этот старик был старей. Лэрд, тот был куда живее, в нем еще кипели страсти, бушевал протест против всего нового, правда, переходящий в заурядное стариковское брюзжание. А Летучему голландцу, по-моему, на все было начхать уже давно. Он и говорил-то скучным, монотонным голосом без всякого всплеска.

Хотя… Хотя иногда в голосе у него проскальзывала затаенная грусть, когда он перечислял достоинства своего фрегата: узловую скорость, парусное вооружение и суммарную мощность орудийных батарей: кормовой, двух бортовых и носовой дальнобойной пушки. Команда его состояла из пятнадцати скелетов, а ведь когда-то было тридцать два молодца! Но после известного события, — тут он смешался, — семнадцать матросов исчезли навсегда. Вместе с пассажиром.

Какого события?! С каким пассажиром?!

Он отрешенно ответил, что и сам не может раскрыть тайну. Она связана с каким-то преступлением… Эту так и нераскрытую тайну он, наверное, унесет в могилу, если вообще умрет и если примет его могила. И он и оставшиеся моряки обречены на бессмертие…

Такого бессмертия я бы и даром не взял!

Капитан продолжал бормотать:

— А пассажир… Пассажир был сущим дьяволом. С тех пор, как… И нас осталось пятнадцать. А пассажир уплыл на своей шлюпке, хохоча над нами. С тех пор мы ничего не едим и не пьем… Над нами проклятье… Если мы поймем, кто этот пассажир и куда подевались семнадцать матросов, проклятье снимется. Мы тогда уйдем на вечный покой от вечных скитаний…

В его сумбурном рассказе для меня стало что-то проясняться.

— Где вы этого пассажира подцепили?

— Мы подцепили его шлюпку в открытом море и подняли на борт… Говорил о кораблекрушении… Один только он спасся.

Вот тебе и средневековый юмор. «Подцепили» — понимает буквально.

— А что потом?

— Потом мы сбились с курса. Сломался компас. Три месяца — полный штиль… Кончилась еда… Хорошо, что исчезли семнадцать матросов, всем бы еды не хватило…

— Они исчезли до того, как кончилась еда, или после?

— После, — сказал капитан.

Тут в моем сознании вообще забрезжил рассвет. Правильно говорил великий Ломоносов: «…и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать». Быстроту разума у меня не отнимешь. Надо было только удостовериться в своих догадках.

— Сколько лет было тому пассажиру?

— На вид все пятьдесят. Может, пятьдесят один…

— Как он выглядел?

— Лысый, хромой, угрюмый…

— Но вы говорили, что он хохотал. До того, как исчезли семнадцать матросов, или после?

— После, — повторил капитан.

— А за что высадили пассажира вместе со шлюпкой опять в море?

— Мы не могли выдержать его сатанинского хохота.

— Сатанинского? — не поверил я своим ушам, мои догадки стремительно подтверждались. — Вы еще назвали его — сущим дьяволом?

— Ну, да. Я и своих матросов по-всячески обзываю. Я…

— И вы говорите, — непочтительно перебил я его, — что ваши мытарства начались после того, как взяли на борт пассажира: штиль, голод? После?..

— После, — прозвучало в третий раз.

— Ну, пусть эти семнадцать матросов умерли с голоду, погибли, исчезли, упали за борт, как я. Но ведь пятнадцать уцелело! Значит, вы что-то ели?!

— Что-то… — провел капитан сухой рукой по неподвижным глазам.

— Что???

— Не помню… Он хохотал над нами. Сущий дьявол…

— Да он же и был Дьяволом, кэп, — устало произнес я. — Самим Дьяволом. Без подделок. Лыс, хром, угрюм, сатанинский смех, — загибал я пальцы. — Он вам все это и устроил: и штиль, и голод.

Глаза Летучего голландца впервые шевельнулись в пергаментных орбитах.

— А где же те семнадцать?.. — тихо спросил он.

— Вы уже сами поняли, капитан… Вы их съели. Поэтому вы и выжили — для этой, — повел я рукой вокруг, — жизни.

С палубы послышался жуткий треск и грохот. В каюту влетел другой скелет, без сапог, зато в ветхой матросской шапочке, и заклацкал зубами над ухом капитана. Тот что-то приказал ему, и матрос заковылял прочь.

— Упала грот-мачта, — за спокойствием капитана чувствовалось неизъяснимое волнение. — Корабль разрушается. Такого еще никогда не было, это добрый знак. Видимо, вы оказались правы, черт побери!

— Только, пожалуйста, без чертей, — запротестовал я, выставив ладони вперед. Только их мне еще не хватало!

— Это меня, верно, и подвело. Проклятая привычка к ругани! Обзываешь, кого попало, дьяволом, чертом, сатаной, не понимая, что, может, именно с кем-то из них и столкнула тебя судьба, — он как-то ожил, если можно применить к нему это слово.

С палубы по-прежнему доносился зловещий треск.

— Значит, дьявол все-таки существует… — пробормотал капитан. — Тогда, конечно, и Бог есть?..

— Если уж есть Летучий голландец, то почему бы не быть и… — не договорил я. — Неверие вас и погубило, капитан.

— Зато вера меня спасет. — Капитан торжественно встал.

Я тоже встал. Треск и грохот за дверью каюты усилились, заколыхались ветхие бархатные драпировки. Больше всего на свете мне хотелось сейчас драпануть на палубу, схватить какую-нибудь надежную доску и кинуться в море, пока не поздно. Но это было бы не к лицу русскому моряку перед древним собратом — голландским моряком!

— Да поможет нам Бог, — прошептал капитан. Я выжидающе смотрел на него.

— Чего вы ждете? — вдруг резко спросил он.

— Вашего приказания, капитан.

— Сейчас…

За дверью каюты наступило затишье, которое показалось мне зловещим.

— Сколько ж мы плавали?.. Забыл спросить, какой сейчас век? — сказал капитан.

— Двадцатый заканчивается…

Он принял этот удар мужественно, пробормотав только, что с начала семнадцатого века довольно-таки немало воды утекло. И это, мол, лишнее подтверждение тому, что Высшие силы не выдуманы. Человек-де не может столько времени жить, и тем более — плавать.

Общение со скелетами, очевидно, не напомнило ему о том, что Высшие силы не дремлют. За триста лет он попривык к своей команде, она «старилась» у него на глазах. Так и мы привыкаем к своему каждодневно умирающему в зеркале лицу.

— Войны еще есть?.. Впрочем, видел во время скитаний, — отмахнулся он. — Выходит, дьявол все еще жив. А раз так, то сдержит свое слово. Когда он, хохоча и бешено работая веслами, кружил на прощание вокруг нашего обреченного корабля… Да, именно тогда он сказал, что у того, Кто раскроет нашу тайну, исполнятся три желания. Любые! Ну?

Вновь донесся треск — на этот раз снизу, из трюма. Раздумывать было некогда, надо было спешить.

— А вам я не могу ничего пожелать?

— Нет, — сурово ответил Летучий голландец. Была — не была!

— Первое — чтоб я благополучно попал на свое судно. Второе — чтоб там никто не знал или забыл, что я выпал за борт. Третье — чтоб я всегда сухим из воды выходил!

И не успел я прикусить язык, вспомнив, что Летучий голландец все понимает буквально, как оказался на том же самом месте, откуда свалился в море, — на корме «Богатыря».

Стояла ночь, светила луна, мерцали звезды.

Вставка поручня, с которой я выпал за борт, была на месте. Я даже подергал ее — держится крепко. Но на всякий случай отошел поближе к спасательному кругу.

— Люблю я тихую украинскую ночь… — послышалось за моей спиной.

Я обернулся:

— Это ты?..

Позади стоял, потягиваясь, боцман Нестерчук. В шлепанцах. Молодец!

— Гоголь, — зевая, ответил Нестерчук. — Это Гоголь сказал.

— Какая ж она украинская?

— Теплая, — вздохнул он. — Тут тебя искали что-то, хотели спросить… Не помню.

«Вот и второе желание сбылось», — подумал я. И все-таки грызло сомнение, вдруг мне «такое-этакое» только причудилось в эту тихую украинскую ночь.

— А чего ты так вырядился? — внезапно уставился на меня боцман.

Я недоуменно оглядел себя. Батюшки! Да я же еще на паруснике, по любезному предложению капитана, переоделся в сухое платье: на мне был залатанный камзол с рыжими медными пуговицами и штаны, с подвязками, до колен.

Я промямлил что-то о репетиции корабельного драмкружка. Забыл переодеться, что — не бывает?

— Бывает, — снова зевнул Нестерчук и ушел.

Я поскорее разделся до трусов и швырнул одежку в океан. Антикварную одежду XVII века! Если б я ее, дурень, сохранил и в Большой театр предложил для оперы Вагнера «Летучий голландец», наверняка бы вернул необходимую сумму для покупки навеки утраченных французских туфель, которые ко мне так и не вернулись.

Откуда я знаю про Вагнера? Утром в «БСЭ», Большой Советской Энциклопедии, прочитал. Пошел в корабельную библиотеку и просветился. Ну, что там сказано?.. «Летучий голландец — легендарный образ капитана, обреченного вместе со своим кораблем вечно носиться по бурному морю, никогда не приставая к берегу…» Наизусть запомнил. Там еще говорится, что капитан был осужден (кем?..) за безбожие. Корни легенды восходят аж к XV веку, а в XVII веке летучими голландцами, мол, называли некоторых знаменитых голландских мореходов, пропавших без вести.

В общем туманная информация. Да и что говорить? Сам капитан толком ничего не знал, пока я до истины не докопался и глаза ему не раскрыл. Что касается путаницы в веках: то XV, то XVII век — несущественно, в мире все повторяется. Ту же Америку, например, еще раньше Колумба, утверждают, открыл какой-то варяг-скандинав.

Жаль, понятно, что я невольно поспособствовал кончине легендарного парусника — теперь его днем с огнем не найдешь, осиротели океаны. А капитана с командой не жаль? Три века мучались! И если б не я, конца бы их странствиям не видать.

Я чувствую, вас томит любопытство, как там с третьим желанием. Я всерьез опасался: вздумаю искупаться, а потом пристанут с назойливыми вопросами, почему сухим из воды вышел. Пришлось тайную проверку устроить. Ан нет, все, как у людей, оказалось. Мокрый! Значит, Летучий голландец не таким уж был простаком и далеко не все понимал буквально.

Думаете, почему мне всегда везет — в любой переделке?

Вы, конечно, можете возразить: мне, мол, и раньше везло. Так ведь это давняя история. С нее, может быть, и следовало бы начать рассказ о всех моих похождениях. Но мне не до хронологии, я не летописец. Что вспомню, о том и говорю.

И еще — когда меня бабушка в церкви крестила, то сказывала потом моей возмущенной маме-атеистке:

— Бог не выдаст, свинья не съест.

СТОЛОВАЯ НА МОХОВОЙ

Человек еще мало себя знает. Вернее, совсем плохо знает. Поэтому и поражается чудесам так называемых экстрасенсов. Вернее, тех, кто себя за них выдает. Один англичанин Геллер якобы усилием воли часы Биг Бен на лондонской башне парламента остановил. И подтверждение тому имеется: он, дескать, давно какому-то приятелю в письме написал, что собирается это сделать. Правда, ни день ни год не уточнял. А когда часы вдруг стали — не вечные же они! — заявил: моя работа. Потом еще, выступая по телевизору, попросил всех зрителей взять старые, давно не идущие часы, завести их, а он скомандует, чтоб они шли. Ну, и, конечно же, из миллионов, казалось бы, сломанных часов и пошли тысячи. Так и должно быть — недаром же он говорил, чтобы их завели. А те, что на батарейках, ручаюсь, ни одна не заработала.

У меня у самого как-то собралось штук пять молчащих механических часов, года три валялись без дела. Когда они, наконец, попались мне на глаза, я их завел, и пара из них бойко затикала. Причем без помощи Геллера, мы тогда о нем слыхом не слышали.

Или вот наши медицинские кудесники, что лечат весь народ по телеку, а потом зачитывают письма и телеграммы о том, как они здорово помогли безнадежным больным. Стыдно смотреть — дурачат. Есть же закон больших чисел: из сотен тысяч больных каждый день — подчеркиваю, каждый день, а то и час! — десятки людей обязательно выздоравливают, лечились ли они, или нет. Но сотни же и умирают. Так было всегда, во все времена, когда еще и телевидения на свете не было. Врачи-кудесники заслугу в выздоровлении кого-то себе присваивают. А покойников на чей счет отнести?!

Явное надувательство, да простят мне те, кто в это верит. Верьте себе на здоровье! Вера всегда помогает. Я хочу сказать о другом: в каждом из нас скрыты такие возможности совершать Удивительное, что мы даже и не подозреваем. К счастью или не к счастью, мы не можем произвольно — я, мол, так хочу! — использовать этот необыкновенный дар. Но иногда он вдруг так ярко проявляется, что мы потом сами диву даемся: неужели подобное возможно?..

Однако для этого необходимы исключительные условия. Не только внешние обстоятельства — они тоже очень важны! — но, главное, и наше внутреннее состояние, особый настрой. Потому-то искренняя вера и творит подчас чудеса. Хотя история, о которой я расскажу, к проблеме веры не имеет отношения.

В моем случае главную роль сыграли именно мой душевный настрой и внешние обстоятельства. И уж, скорее, я не верил, чем верил, в то, что могло произойти. Меня вдруг подхватило и понесло, когда как бы совпали и настроение, и погода, и само место, и… и… Всего не перечислишь.

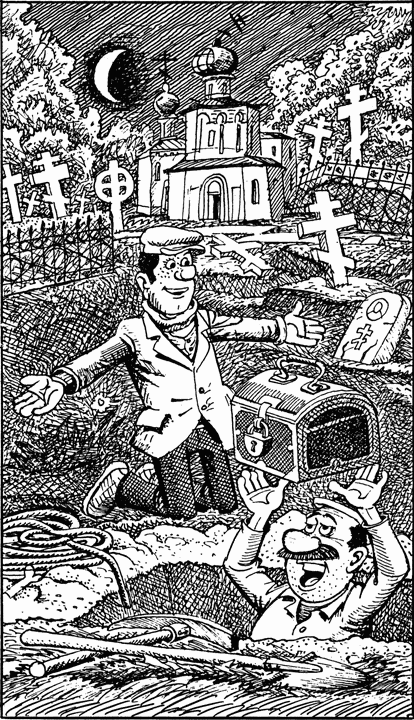

Лет пятнадцать назад, когда я еще жил и работал в Курске, то ездил, бывало, в Москву на субботу и воскресенье. Одна ночь поездом — и в столице. Собственно, я и жил-то каждые пять дней недели только для того, чтобы провести выходные в Москве. Ну, правильно. Конечно же, я ездил из-за девушки! А вы думали, в музей Революции?

Поскольку я хорошо зарабатывал, как вы уже знаете, в фотоателье на кладбище, приятелей у меня в Москве была тьма. С ночлегом никаких проблем, никогда в гостинице не останавливался. Всегда временные друзья приютят, тем более я не избалованный, могу даже под кроватью спать или в передней на коврике с каким-нибудь Полканом в обнимку. Одно время с «бомжами» ночевал на чердаке, тогда их называли проще — бродягами. Почему не в гостинице?.. Время дорого. Пока устроишься, день пролетит. Да и на лапу давать не умею, с души воротит. Вдобавок у меня самого натура бродяжья.

Так вот, с некоторых пор я стал завтракать, обедать и ужинать только в одном месте — в студенческой столовой на Моховой. Рядом с главным входом в старый университет, в правом крыле. Блеск — столовая! Дешево и вкусно кормили, а, может, моложе был — оттого и аппетит отменный. И пиво всегда в буфете было. Не какое-то простецкое «Жигулевское», а «Рижское», «Мартовское» и даже «Двойное золотое» — в коричневых и витых, как купола Василия Блаженного, бутылочках по 0,33 л. Сейчас названия этих марок пива звучат лишь погребальным звоном по былому.

Почему я завтракал, обедал и ужинал именно там? Да уж не потому, что зациклился на дешевом трехразовом питании. Просто рассчитывал встретить… Ясно, кого. Однажды увидал ее, а подойти не осмелился. Так и не познакомился. Думал, снова застану там. Решил, что она в МГУ учится или работает где-то рядом.

Попал я тогда в столовую на Моховой случайно. И не знал раньше, что в самом центре Москвы есть такое замечательное заведение. Пускали туда по студенческим билетам, если верить строгому объявлению за стеклом двери, но на деле пропуском служил лишь возраст приходящих. Молодой — значит, свой. Сейчас бы меня туда, наверное, не пустили. Шлагбаум возраста!

Где-где?.. Неужели не знаете? Если идти со стороны улицы Горького… Дай Бог памяти! Университет начинается, боковое крыло выходит прямо на тротуар, а дальше тянется кованая ограда, за ней скверик, в глубине скверика — главное здание с белыми колоннами. Ну?.. Если свернуть за воротами в ограде вправо, там и вход в столовую.

Закрою глаза: прохладное солнце, октябрь срывает и лепит желтые листья к ярко-желтому фасаду. И Она — в желтом же плаще, туго перехваченном в талии. Лет семнадцати — сероглазая, курносая, конопушки, косы, шарфик, пуговки, туфельки, — замри на месте. Я и замер, глядя сквозь решетку ограды, как она идет к двери столовой… Затем я очнулся, свернул в ворота и последовал за ней.

Почему я оказался около старого МГУ? Просто бесцельно гулял по Москве.

В столовой я машинально занял очередь за пивом в буфет. Она сидела одна, позади шумной компании студентов, у самой стены, перекинув свой плащ через спинку стула. Может, она кого-то ждала? Ведь это была столовая самообслуживания. Я глупо продвигался по очереди и никак не решался подойти к девушке. Мы встретились глазами, и я, как заколдованный, не смог отвести взгляда. Тогда она, забавно махнув косами, пересела ко мне спиной. Верно, ее смутила моя назойливость.

Я так и не подошел. И у выхода ждать не стал. «В другой раз», — успокаивал сам себя, уходя прочь.

Вот ведь, и женат, и двое детей, а до сих пор забыть не могу. И не хочу. Не желаю. Столовая на Моховой стала для меня как бы символом моей юности. Точнее, молодости: ни моей, ни твоей, ни его — ничьей. Просто молодости. Словно она осталась только там — с белозубыми улыбками, смехом без причины, спорами, хохмами, зверским аппетитом. Почему — там?.. На Моховой все мы были молоды, до единого, а в обычной жизни все возрасты вперемежку; Мне возразят: а школа, а институт или техникум?.. Отвечу: у вас, что ли, школа вызывает такое чувство? Школа — это обязаловка. Ну, а в институте я не учился, техникум окончил заочно, а про службу на флоте лучше не говорить. Так что моя молодость осталась в той студенческой столовке. Студентом не был, но с барского стола ел.

Я ходил в ту столовую на Моховой, оцените мое упорство, чуть ли не целый год, каждую субботу. По воскресеньям она не работала. Понятно, я заходил туда уже не три раза в день, но хоть разок улучал забежать. Но моей незнакомки, увы, и след простыл.

Мы еще вернемся к этому «следу». Я над всем этим долго думал. Трудно выразить подсознательное, потому что для определения того, что мы только нащупываем, нет еще слов…

Девушка больше не появлялась. Может, она приходила в другое время? Так ведь и я целый год заходил в разное время, то утром, то днем, то к вечеру. Наши пути обязательно бы пересеклись. Оставалось лишь сделать вывод: она, как и я, приезжая. Она тогда была без подруг, одна, — значит, не университетская. Хорошо одета, так сказать, во всем выходном; студенты выглядят попроще. Да и москвичи обычно не обедают в столовках, они на маминых харчах.

Нет, явно приезжая. Взгляните как-нибудь на провинциальных девушек, когда они, цокая копытцами, выходят на перрон из поездов дальнего следования. Словно на танцы нарядились. Приезжих девушек в Москве отличить легко: либо с иголочки одеты, либо — как беженцы. Ну, тут еще зависит, откуда приехала, из города или деревни, большого города или маленького, столичного — все-таки у нас пока пятнадцать республик — или рядового. Я говорю только о девушках. Москвичек — тех другое отличает. Какой бы модницей она ни была, но обязательно небольшой штрих выдаст ее с головой. Либо сумочка потертая, либо каблучки поцарапанные, либо на драгоценной дубленке разошедшийся шовчик самодельно зашит нитками. Москвички — у себя дома, а дома мелочами пренебрегают. По тому же принципу легко отличить наших от местных и за границей — там сами москвички становятся как бы приехавшими из провинции в столицу: все на них безупречно.

Почему меня занимают эти мелочи… Для меня они не были мелочами. От этого зависело — ходить ли по-прежнему в столовую на Моховой, или, может быть, шататься по всем московским вокзалам, надеясь на авось. Помните старый фильм «Девушка без адреса»? Там артист Рыбников высчитывал, сколько лет понадобится, чтобы обойти все московские квартиры подряд в поисках незнакомки. Мне и это не светило, в таком случае мне надо было бы обойти подряд все квартиры всей страны.

Через год я рассуждал так: что мы имеем? Определенно, она не студентка МГУ. Если б не в столовой, то в скверике перед университетом я б ее обязательно встретил. Со мною уже начали здороваться, настолько я примелькался. Девяносто девять процентов против одного, что она и не москвичка. Как я уже говорил, москвички по случайным столовым не ходят. Вот оно — «случайным»! Куда и откуда она могла идти по Моховой?.. Из «Националя»? Отпадает. В Библиотеку имени Ленина? Глупо, туда с утра ходят, а не в обед. И потом, там — впритык, как говорится, одноименное метро, проще на нем добраться. В соседнее университету здание — в «Приемную Верховного Совета» с какой-нибудь жалобой мамы-папы? От метро у библиотеки и туда тоже ближе. А вдруг не в «Приемную…», а из «Приемной…», скажем, в сторону улицы Горького?.. Нет, с жалобами ходят, чтобы разжалобить, и одеваются победнее, а не как в театр. Уж родители бы проследили, продумали все детально. Когда у меня отчим в тюрьму сел, я в ту «Приемную…» не то чтобы в бабкиных галошах на босу ногу ходил, но и не в хрустальных туфлях.

Я сказал: не в театр. Так, театры, концерты, выставки… Прямое попадание — Манеж! Стоит наискосок от столовой. Как сказал бы кретин полковник Шнейдер из бессмертного «Швейка» (недавно, наконец, прочитал): Центральный выставочный зал потому и называется выставочным, что в нем проводятся выставки. Выставки, а не спортивные лотереи, дубина!

Ну и что теперь мы имеем?.. Она побывала на выставке, увидела столовую напротив и зашла. Итак, искомый центр найден. Москвичка не москвичка, а все они на выставки ходят. Побывала на одной, придет на другую, на третью… По вокзалам мне бродить не надо, уже легче.

Теперь вероятность встречи была больше, можно было даже высчитать. Достаточно одной знаменитой выставки, и действовать в первое же воскресенье. Прийти загодя к открытию кассы и инспектировать очередь с утра до вечера. Проще пареного. Пара пустяков.

Это сейчас кажется, что пара пустяков. А я до этого год своим умом доходил.

Все равно ничего не вышло…

Так продолжалось еще с год. Я изучил — снаружи! — все выставки, какие были, начиная со всесоюзной живописи и кончая художниками Подмосковья. А на выставке чешского стекла даже побывал, но дальше чешского бара, сразу за входом на втором этаже, не пошел — выдохся, мотаясь по очереди на площади. Стекло, правда, впечатляет, там подавали крепкие коктейли в небольших разноцветных рюмках и слабые пунши в высоких красивых фужерах. Я того и другого из любопытства, с горя, испробовал изрядно. Чех-официант даже заинтересовался мной: сколько ж в меня может влезть, — он, мол, готов угощать за свой счет. После восьми крепких он передумал и поспешно со мной распрощался. «Приходите еще», — приглашал он, явно кривя душой. Я был трезв, как стеклышко. Не брало.

С тех пор прошло пятнадцать лет. Женился, жил в Москве, дети росли… И вот однажды днем, в октябре, случайно оказался у входа в Манеж. Было воскресенье, ходил к приятелю художнику в мастерскую на Калининском, не застал, захотелось побродить по старой Москве.

Стоял я у Манежа и смотрел на университетский скверик, на вход в столовую… Я стоял на теневой, холодной стороне и ощущение зябкости усиливалось, оттого что там, напротив, все заливало солнцем… Срывались желтые листья и лепились к желтому фасаду… Доносились молодые голоса, смех…

И все прошлое вдруг вновь возникло во мне. У меня было такое состояние, что вот сейчас, сейчас, сейчас… Я качнулся. За кованой оградой мелькнул желтый девичий плащ… И я побежал.

Желтый плащ скрылся в столовой. Я влетел туда, бабка не остановила меня на входе.

Все вспоминается как-то отрывисто…

Она!.. Плащ переброшен через спинку стула.

Я!.. В короткой куртке нараспашку.

Мы!.. Умоляю: «Дайте мне свой телефон!»

Она!.. Растерянно моргает, даже оглядывается. И вот, держа тонкими пальцами шариковую ручку в отставленной руке, пишет цифры на непослушной салфетке.

Я! — Замечаю, что номер семизначный. Московский.

Она! — «Оля».

Я! — «Валерий! Валерий!» — как глухой. Мы! — «Очень приятно… Очень приятно…» Кто-то! — «Эй, в курточке, — кричат от буфета. — Твоя очередь!»

Расталкивая всех, зачем-то кидаюсь туда, за что-то плачу, оглядываюсь.

Она, не вставая, высоко поднимает руку, то ли приглашает меня за свой столик, то ли прощается со мной, но не насовсем, а до новой встречи, что ли…

Что она хотела сказать этим жестом?

Почему я иду к выходу? В треснувшем стекле внутренней двери отражается мое молодое щенячье лицо с моими первыми, модными еще когда-то, усиками шнурочком.

Все обрывается.

…Я стоял у входа в столовую, в своем длинном сером плаще, и глядел на телефонный номер на салфетке. — Батя, где брали?

Спрашивает баском юный студентик, спрашивает у меня. Я перевел взгляд на другую руку. В ней — выкрутасного вида бутылочка «Двойного золотого».

— Это пиво, да? Где брали? Здесь? — начинал сердиться студентик.

— Такое давно не выпускают, внучек, — придя в себя, ответил я с высоты своего 35-летнего возраста.

Я присел на скамейку. Все вокруг, казалось, было по-прежнему, но чувствовалось, что все не так, как несколько минут назад. Я откупорил бутылку и медленно вылил пиво на газон. Словно боялся, что, ощутив «Двойное золотое» на губах, вдруг снова вернусь в прошлое.

Затем скомкал салфетку и бросил в зеленую урну.

— Если бы ты так упорно не искал ее целых два года, — кашлянув, сказал толстяк Федор, — вы бы не встретились, да?..

— И если б не был октябрь и если бы мне не было зябко в тени от одного лишь вида, что на той стороне солнце… — задумчиво пробормотал Ураганов.

— Напрасно не позвонил, — покачал головой кучерявый детина Глеб. — Иные женщины и в тридцать с лишним не слабо смотрятся.

Валерий ничего не ответил. По-моему, он досадовал на свою болтливость.

— А может, она в самой столовой работала… — внезапно сам себе тихо сказал он.

Ураганов продолжал свои поиски.

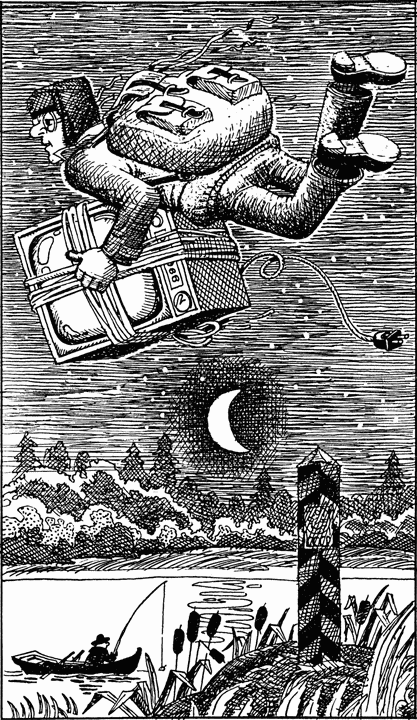

МЫСЛИ — НА РАССТОЯНИЕ

Лежал я как-то в больнице… Не буду называть, в какой. А то потом прочитают и еще обидятся. Вон показывали по телевидению, как даже Председатель Совета Министров на одного депутата обиделся. А что тот сказал? Да ничего такого, причем корректно и лишь слегка не взвешенно. Медики же — исключительно обидчивый народ. Особенно им не нравится, что смертность у нас на высоком уровне. Ладно, на высоком, многие народы мы тут опередили, — соглашаются медики, — но зачем раскрывать? Чего ж вы еще, мол, хотите при бесплатном лечении?!

Это ведь у нас родилась пословица: чтобы лечиться, надо иметь хорошее здоровье. Ну, в нашей-то палате подобрались люди не безнадежные, крепкие, включая и одного старикана. С виду гриб-мухомор, а на самом деле жилистый, как телефонный кабель в свинцовой оболочке, — по сто раз может от пола руками отжаться. Но пока не хочет. «Пока, — говорит, — гланды не удалят». У нас все на удаление гланд лежали. Я тоже решил от них избавиться, ангины вдруг от сырой работы измучали. Корабельный врач Гайдукевич так и заявил: не вырежешь, ревмокардит схлопочешь, а тогда прости-прощай водолазная служба!

Нетушки, дураков нет любимое дело зазря терять.

Компания у нас собралась небольшая — четверо: тот гриб-мухомор, один спившийся ханыга, студент-физик и я, конечно. Сами знаете, в больнице о чем только не травят со скуки. Особенно воображение больных занимает, понятно, медицинская тема: кто лечит, что, где и за сколько. А уж если спор зайдет, крик как на толкучке.

Переплюнул всех гриб-мухомор, он одному знахарю за удаление гланд нехирургическим путем, по таиландскому методу, кругленькую сумму отвалил, а потом целый год, разинув рот, в зеркало смотрел: исчезают ли?.. Так и остался при своих, разиня. А того знахаря за другие дела уже посадить успели.

Ну, Бог с ними, с болезнями! Другим, более интересным занятием у больных были рассказы про удивительные случаи, приключившиеся с ними ли самими, или с их знакомыми, или услышанные в долгой электричке, на рыбалке, на пьянках…

Гриб-мухомор, тот «оченно» (его словечко) любил заправлять о потусторонних силах. Сам он был родом из Полесья и, если верить его словам, то еще с пеленок водил дружбу с ведьмами, лешими, домовыми. И даже с вурдалаками — те шастали челноком из-за кордона. Русского языка они не знали, объяснялись почему-то знаками. Вся эта нечисть вечно обманывала, надувала, обмишуривала и оставляла на бобах нашего старикана в любом его возрасте. Судя по разорительному знакомству с недавним знахарем, этому можно поверить.

Я соседей не обижал, у меня-то есть что порассказать, больше слушал.

Ну, студент-физик, сопляк еще, в основном на научное нажимал: какие необыкновенные открытия он сделал, делает и сделает. Формулами сыпал, миражи расцвечивал, туманы напускал. Хвастался, что в Штаты его по студобмену посылают учиться — сами американцы, дескать, прослышав о его научных заслугах, приглашают поработать в области радиоастрономии, чтобы побыстрее нащупать во Вселенной голоса внеземных цивилизаций.

— Во-во, — хмыкал ханыга, — я и без всякой твоей астрономии такие голоса с похмелья слышу, что и не выключишь — подлые!

До того его студент своей похвальбой распалил, что ханыга однажды не выдержал и вскинулся на кровати:

— Нет, не могу больше молчать! Слушайте, раз такие умные… Сам я сварщик высшего разряда, до сих пор в тресте помнят, каким замечательным специалистом я был. Но после смерти жены стал зашибать и пошел себе под уклон. Наутро руки трясутся, не могу ровный шов положить. Уволился… А как уволился, так и давай отовсюду увольняться, где б ни устроился, пока не докатился до грузчика в винном магазине, там и сейчас трублю. В больницы не раз попадал, понаоткрывали во мне кучу болезней, но главное, что обнаружили во мне в одной из больниц, это…

Он замолчал, а потом снова решился.

— Ну, так слушайте! — повторил он. — Небось не выдадите, да и дело это прошлое, не посадят за разглашение, — туманно успокаивал он сам себя.

— Времена не те, — поддакнул я.

— Во-во! — расхрабрился он. — Нынче закрытых тем нету. Вовсю копают. Глядишь, и меня раскопают.

— На кладбище, — хихикнул гриб-мухомор.

— Тебя быстрее зароют!

— Еще чего! — обиделся старикан. — Да я вам всем назло еще больше от пола отжиматься буду, я вас всех переживу!

— Живи-живи, дедуля, — успокоил его я.

— Живи и давай жить другим, — внушительно произнес бывший сварщик. — Вари шов вкрутую, как яйцо, и заваривай крепко, как чай.

— А ты мой чай пил? — вновь оскорбился гриб-мухомор. — Я всегда крепко завариваю, аж сердце у бабки колотится.

Еле мы их примирили. И ханыга, поломавшись для виду, продолжил свой рассказ.

Значит, так. Одно время он совсем не работал — злостно тунеядствовал. Гулял вовсю, жил, как хотел, пока все нажитое не спустил. С новоселья и началось. Выселили его из комнаты в старом доме под снос на Каляевской и дали отдельную малогабаритку в Теплом Стане, зато без телефона. И даже автоматов на улицах нет — во всем микрорайоне. Ждите, говорят. Всех дружков-соседей тоже расселили по разным бестелефонным районам. А по утрам голова трещит, хорошо бы с корешками созвониться, встретиться в родных краях на Каляевской, скинуться, достать чего-нибудь, дернуть и потрепаться всласть. А как тут дашь им знать?..

И однажды, с утра пораньше, стал он их мысленно созывать: «Колька, Сашка, давай встретимся сегодня в девять у нашей пивнушки на Каляевской!» Ну, в той самой, знаете, что почти на углу Каляевской и Садового была? Тоже вскоре снесли.

И что же? Оба дружка еще раньше него пришли к пивной и чин чинарем заняли очередь перед открытием. Обрадовались, друг дружку по плечу хлопают! Вот так нечаянная встреча!..

Наш сварщик, разумеется, и думать забыл, что на встречу их «вызывал». Мало ли чего человек сдуру пожелает, а затем вдруг — нате вам — и сбывается. У кого такое не бывало?..

Повеселились на славу. Не помнит, как домой вернулся. И на утро запамятовал: где же они сегодня встречу намечали и во сколько. Но человеческая память особо устроена: можешь с ходу забыть, что вчера вечером было, зато отлично помнишь то, чему лет двадцать прошло. Сварщик неожиданно припомнил, что вчера утром он им, так сказать, мысленным телеграфом сообщил — когда и где встретиться. А что если та встреча вышла вовсе не случайной! Может, опять попробовать?..

На сей раз он «назначил» дружкам явку в отдаленном, малоупотребляемом объекте, в так называемых «Рогах и клыках». В этой, тоже стоячей, пивнушке, возле метро «Новокузнецкая», где на стенах висели оленьи рога и кабанья голова с желтыми от никотина клыками.

И будьте любезны! Оба дружка, Колька и Сашка, поджидали его в «условленном» месте в «назначенный» час. Он осторожненько повыпытывал у них: может, и впрямь они здесь встретиться договаривались? Ведь мысль о «Рогах и клыках» возникла у него неспроста: сам себя проверял. Но дружки ответственно заявили, что на сегодня они вообще не договаривались о встрече.

— Так чего ж вы пришли сюда? — вскричал он.

— Да я подумал… — замялся Сашка.

— Я тоже, — кивнул Колька, — подумал.

— Что подумали? — настаивал сварщик.

— Что хорошо бы здесь… Тут пиво не балованное! — сказали дружки.

Слово за слово, и сварщик таки выяснил, что примерно часиков в семь утра каждый из них получил от него «сигнал не сигнал», а как бы весточку в мозгу: давай, мол, во столько-то встретимся там-то. Они еще удивились, что в «Рогах и клыках», да они тут вечность не были — месяца два. Каляевская-то привычней.

Потом сварщик не раз свою неожиданную способность проверял, пока не привык. Дружки всегда являлись вовремя, куда он хотел. Никто никогда не опаздывал, это тебе не на работу.

Через месяц загула попал сварщик в психиатричку. Ну, порядки там, известно, тюремные. И тоже телефона нет. Зато психиатров, как милиции в Кремле.

Попался сварщику молодой врач. Как сейчас помнит, Геннадий Васильевич. Он диссертацию готовил и поэтому любил с пациентами по душам поговорить.

— Нет, ты выложи мне самое потаенное, — требовал он. — Ты мне наизнанку вывернись. Душу свою покажи. Все, что от нее осталось!

Устал он вскоре от мрачной души сварщика и сказал:

— Ну, хорошо. Подлечим мы тебя, выпишем. Как жить станешь? Будешь ли жить по-новому?

Сварщик горячо заверил его, что жить по-новому будет, что станет теперь своих дружков, Сашку и Кольку, мысленно вызывать не в пивную, а в театры, в кинотеатры…

— В Театр-студию на досках, — вспомнил он рекламу.

— Почему — на досках? — механически спросил Геннадий Васильевич, хотя задумался совсем о другом.

— На деревянном полу, значит. Не на мраморном, — нашелся сварщик.

— Вот вы сказали, что будете мысленно, — подчеркнул врач, — дружков вызывать… Расскажите поподробней.

Сварщик и рассказал. Так, мол, и так. Все начистоту выложил.

— Выходит, вы можете мысли на расстояние передавать? Я вас правильно понял?

— Поняли правильно, — четко, по-космонавтски ответил сварщик. — Слышу вас хорошо.

— Чего-чего?

— Это я так, — смутился он.

Если бы сварщик угодил на опытного врача, ничем бы дело не кончилось. Но молодой Геннадий Васильевич вдруг горячо заинтересовался и решил устроить проверку. Он потребовал назначить дружкам встречу на завтра в десять у пивного бара в Новогиреево, где жил сам и где ни сварщик, ни Сашка с Колькой, по клятвенному заверению пациента, никогда не бывали.

— А вот в люберецком баре мы были, — оживился сварщик. — Про люберов слышали?.. Приносит нам официант литровые длинные кружки. Я из таких никогда раньше не пил! Сидим, пьем. А официант опять к нам: чего, кричит, из кувшинов хлещите? Трудно дождаться, пока стаканы принесу!

Геннадий Васильевич его прервал:

— Так ты назначишь им встречу, как я велел?

— А вы отпустите меня туда на часок, а?

— Отпущу, отпущу. Ну?

Сварщик наморщил лоб.

— Ну? — нетерпеливо повторил врач.

— А! — отмахнулся сварщик. — Каждому сообщил по отдельности, — и загадочно пояснил: — Думать — не трудно. Трудно — не думать.

Врач попросил его описать внешность дружков, Сашки с Колькой, и, грубо нарушив обещание, временно посадил своего подопечного в изолятор для чистоты эксперимента: чтоб наш мыслитель никоим образом не мог передать на волю сообщение.

Геннадий Васильевич, вероятно, рассуждал так: хотя телефонов у дружков, возможно, и нет, но адреса обязательно есть. Вдруг подопытный накатает им письмецо и кинет в окно любому прохожему. Впрочем, на окнах — железные сетки, да и конверт нужен. Но сварщик может его у кого-нибудь выпросить и даже передать письмо с кем-то из служащих. Однако, это запрещено. А если кто-то нарушит?.. Или пациент вдруг прокричит сообщение сквозь сетку за форточкой кому-нибудь на улице, чтобы передали дальше по телефону, если тот все-таки есть, или по адресу. А вот в изоляторе он ничего этого сделать не сможет! — так, наверное, успокаивал себя врач, досадуя на то, что отправил спокойного больного в «камеру» для буйных. Ведь Геннадий Васильевич, судя по рассказу сварщика, был мягкий, добрый человек.

Стоит ли говорить о том, что на следующий день врач легко нашел по приметам дружков пациента у пивного бара в Новогирееве. Пришлось даже передать привет от сварщика. Они, конечно, рвались навестить его, но врач строго предупредил о запрете свиданий и наотрез отказался передать гостинец. Известно, какой.

— Когда его ждать? — спросил Сашка.

— Скоро выйдет.

— А точнее? — крикнул вдогонку грубый Колька.

— Он сообщит, — машинально откликнулся врач.

Из того изолятора он освободил сварщика тут же, как вернулся. Передал приветы, выслушал восторженное: «А вы не верили!», и надолго задумался. Действительно, все сошлось. Никакого сговора не было и не могло быть. Точку и время встречи выбрал он сам. Так что и речи нет о том, что именно новогиреевский пивбар — излюбленное место, где дружки сварщика гужуются постоянно, изо дня в день.

Что делать? Открытие важнейшее! Способности выдающиеся! Но ни к теме диссертации, ни вообще к медицине никаким боком этого сварщика приставить невозможно. Разве что нейрохирургия могла бы заняться им, да и то после смерти, чтобы покопаться в мозгу и проследить, как там соединяются цепи нейронов. (Ураганов признался, что иногда почитывает журнал «Здоровье», который выписывает жена напополам с подругой.) Можно, конечно, использовать этот неожиданный талант в цирке, в военной области… Стоп!

Геннадий Васильевич подумал, да и брякнул военным. Его внимательно выслушали, попросили написать обо всем в трех экземплярах и хранить молчание. Он сделал, о чем просили. Написал. Хранил.

Военные молчали с неделю. А потом разом нагрянули, как обвал, и куда-то увезли мыслителя. Видать, врач хранил молчание плохо, иначе откуда сварщик знает, что тот делал.

Сварщика увезли в… Он три подписки дал о секретности. Первая — что не запомнил то место, куда его привезли с завязанными глазами. Вторая — что не «выдаст» званий и должностей тех людей в штатском, которые с ним проводили эксперименты. И третья — что он забыл название того океана, который ему указали на карте (заграничный океан, не наш!), чтобы он мысленно послал сообщение на подводную лодку. Тут одной подпиской о неразглашении никак не обойтись.

Но еще, до того сообщения на подлодку, немало погоняли дружков, Сашку с Колькой, по всей Москве. По всем пивным залам. Единственной наградой, которую они себе выговорили, было право проходить без очереди: об этом позаботились.

А вот когда дело дошло до подводной лодки, и вышла осечка. Напрасно показывали сварщику точку в океане, фотографии самой субмарины и того человека на ней, которому надо мысленно передать хотя бы пару теплых слов.

Мыслитель морщил лоб и никак не мог уразуметь:

— Куда же я его вызову?.. И как он пойдет затем пиво пить?

Наконец, самый дошлый эксперт усек суть проблемы.

— Передайте ему: пусть держит курс на Владик. Владивосток, — уточнил он. — И пусть ждет вас в субботу в девять у пивбара «Якорь». Мы вас туда доставим самолетом.

— Я мигом, — воспрянул духом мыслитель. Неизвестно, что подумал капитан, или кто-то там, на подлодке, получив такое сообщение от московского «дружка». Известно только, что все-таки получил. Эксперты ликовали!

Но тот же самый дошлый охладил страсти.

— Бесполезный дар. Его можно использовать только тогда, когда корабль надо направить к берегу — и то лишь к какому-нибудь населенному пункту. Верно говорю? — взглянул он на мыслителя.

— Верно. Разве ж это мысля? Где в открытом море чего купишь?.. — беспомощно развел тот руками.

А ведь интересная затем появилась идея: тем, кто принимает мыслеграмму, отсекать всякие «пивные бары» и «винные магазины», оставляя лишь координаты и срок выполнения приказа. Но если не было реальной возможности удовлетворить желание самого мыслителя — выпить или похмелиться, — то у него ничего не получалось. Мозг сам по себе бастовал и не отправлял нужную мыслеграмму. Не уверишь же, что в искомой точке системы координат будет ждать шлюпка либо корабль с горячительными напитками и что вдобавок туда непременно подбросят и его самого.

И Геннадий Васильевич, и другие экспериментаторы поначалу забыли о том, что всякий раз, назначая встречу с дружками или с тем же «капитаном» подлодки, они обманывали доверчивого мыслителя, обещая отпустить либо доставить его на место хотя бы на часок.

Помучались еще и еще, а потом махнули рукой. Перевели в госпиталь, затем и совсем отпустили домой со странной медицинской справкой для представления в райполиклинику: «Дана такому-то. Состояние его здоровья не вызывает сомнений». Видимо, хотели написать: «опасений».

Он действительно крепко подлечился и с полгода не пил. А затем начал по-новой. Вернулся «на круги своя».

… — А в той больнице, где я лежал, — продолжил Ураганов, — ему гланды так и не вырезали. Выгнали за нарушение режима: ночью он у дежурной сестры пять пузырьков корвалола увел и вылакал — на спирту же лекарство!

Живет, наверное, по-прежнему и по утрам рассылает дружкам-приятелям мыслеграммы: жду там-то во столько-то, приходите. Если только телефон не поставили.

Судьба самородка на Руси…

— Какие способности! — закончил Ураганов. — И какие мысли.

Кстати, Ураганову самому пришлось проверить на себе этот необыкновенный дар. Как-то утром он получил мыслеграмму. И из любопытства поехал туда, куда позвали. В наш «Сайгон», возле «Можайских бань».

Там его, ухмыляясь, ожидал мыслитель с дружками:

— А ты не верил?!

С гландами у него был полный порядок. Все прошло само собой. Вовремя из больницы выгнали.

РАСПУТАВШИЕСЯ ПУТАНКИ

Иногда простейшая математика может творить чудеса.

Давайте поспорим о нравственности. Я имею в виду не идеалы, не культуру поведения и даже не отношение к делу, а только секс. Может ли юная девушка продавать свое тело за деньги? Вернее, имеет ли она право, если это, конечно, ее тело, а не соседки по парте? Да-да, я говорю о школьницах. Для испытанных моралистов готов (я-то готов, а готова ли жизнь?) сделать исключение: пусть предметом нашего спора станут исключительно старшеклассницы. Выпускницы. А не какие-то там соплячки.

Мое мнение: девушка может продаваться за деньги! Но…

Сначала послушайте одну не очень давнюю нравоучительную историю. Возможно, любой случай в своей сути нравоучителен, так этот — особенно. Здесь мораль прямо прет наружу, как нынешняя акселератская девичья грудь из тесного лифчика конотопского производства, сшитого из сэкономленных остатков мешковины. Французский попробуй купи! Даже венгерский может ухватить лишь невеста по специальному приглашению в магазине «Гименей» для молодоженов после подачи заявления о браке в районный загс. Правда, всякие мазилки для макияжа теперь можно свободно купить. А сколько они стоят? Больше сотни! И вообще, чтоб прилично одеться современной девушке с головы до ног одноразово, включая шапку и пальто, потребуется не менее десяти тысяч рублей. И то, если ужаться и иметь блат. А это средняя зарплата далеко не всякой молодой женщины за два года, без вычетов, разных взносов и обязательного гриппа — раз в год все болеют, — а по бюллетеню молодым, известно, платят меньше.

История самая обыкновенная. В одной московской средней школе вдруг появились путанки. Для тех, кто не знает, — от слова «путаться». То есть появились не вдруг. По-моему, они были всегда. Но не столь массово. А тут прямо чуть ли не батальон в сапогах. Повальное явление. Валялись с кем попало из-за жалких заграничных презентов в виде пары пачек «Мальборо», зажигалки, модного беретика или еще какой-нибудь чепухи вроде фирменной аудиокассеты со шлягерами.

Дело в том, что напротив школы, за пустырем, было общежитие для иностранных студентов всех континентов, вероисповеданий и рас.

На том, заросшем кустами пустыре, как стемнеет, и начиналась бойкая купля-продажа, так сказать, натуральный обмен: ты мне, я тебе.

Когда я об этом случайно узнал, спать не мог. Кровь во мне кипела. От возмущения. Нет, думаю, придется заняться проблемой вплотную. Тем более меня записали в народную дружину. Патрулировать, бороться, воспитывать. Ну, думаю, покажу я вам красивую жизнь!

Не тут-то было. С иностранцами свяжешься, тебе же боком выходит. Скандалы, жалобы, протесты!.. Да и с девицами легкого поведения нелегко: одного только визгу до небес, до далекой Полярной звезды, а уж царапаются, как… Как макаки. Домой жене потом лучше не показывайся. А уж если на какой-нибудь где-нибудь чего-нибудь вдруг нечаянно порвешь, под статью залететь можно. Ну, как тут кого-то задержать, чтобы что-то не треснуло. Они ж, старшеклассницы, вырываются прямо с дьявольской силой. Бычьей!.. А тихонькие, они тоже опасные. Доставил как-то одну преспокойненько в отделение, она и заявляет, что я пытался ее насиловать. Еле разобрались, а то бы… Оказывается, она имела в виду: применил насилие при задержании. Небось по литературе пятерку имеет, судя по очкам, а русского языка не знает. Трудный, ограниченный контингент!..

Я и беседы проводил с ними на месте. Не действует, только хихикают. А иные своих подружек, тех, кто поздоровей, прямо-таки на меня натравливают:

— Галка! Мэри! Дай ему разок!

Сначала я думал, что физической расправой угрожают, а потом, когда дошло, со стыда готов был провалиться.

— Я вместо того чтобы сейчас дома с женой спать, — говорю, — за вами по кустам гоняюсь!

А они:

— Можешь и здесь спать. — Опять хихикают. — С нами. Только не спать, а пере!..

Смелые они в темноте-то своей.

А негров — тех во тьме вообще не застукать. Думаешь, вот он, а это бревно. Считаешь, бревно, а это он. Сплошные джунгли!

И на дом к иным девицам ходил. Либо мать — разведенная пьянь, либо отец — вдовый алкаш. Либо оба — трезвые, а дурные, не верят, да еще в суд грозятся подать за клевету! А лучше бы задрали дочке юбчонку — она впопыхах домой в мужских плавках пришла. В импортных. Или в новых колготках, а уходила гулять в штопаных чулках.

Как школьниц спасти? Можно, конечно, как у Льва Толстого. Кажется, в «Воскресении» (видели фильм?) какой-то князь решил жениться на когда-то соблазненной им девушке, которая потом пошла под уклон кривыми путями по скользкой дорожке, и вывести ее на единственно правильный путь. Можно подобрать энтузиастов для этого, есть еще у нас душевно чистые парни, готовые временно пострадать. Ведь даже из закоренелых проституток, судя по литературе, получаются самые верные любящие жены, потому что уже нагулялись и сыты по горло прежней неправедной жизнью. Толстовский князь, конечно, нам не указ, это по его вине девушка пустилась во все тяжкие. Но идея все-таки заманчивая. Хотя и нереальная. Тут надо самому первым подать пример, а я, увы, женат. И потом, душевно чистым парням на того князя не сошлешься. Они могут возразить: не мы, мол, их до этого довели, не нам их и спасать. Они правы и не правы. Ведь если б они спасли хоть тех, которых сами наверняка довели до подобной жизни, процент так называемых «жриц любви» резко бы упал по всей необъятной стране.

Но чего за всю страну говорить, надо пусть на своем, маленьком еще участке навести порядок — тут надо конкретным школьницам помочь.

Ну, можно, конечно, провести в школе пионерский… Тьфу, комсомольский сбор вкупе с правоохранительными органами и врачами-венерологами, показать спидовские слайды через проектор на стене. Да только подействует ли? Каждая ведь думает: только не я, а я, мол, везучая!

И неожиданно пришла мне в голову мысль. Бесподобная, честно. Поделился я своим замыслом с Любовью Петровной, она заведовала детской комнатой милиции.

Любовь Петровна, сама бывшая путанка, одобрила мой план. Разослали самым отпетым девицам приглашения — приходите, мол, пожалуйста, на лекцию с показом эротического видеофильма «Греческая смоковница». Я даже свой плэйер и кассету принес, а телевизор в милиции имелся — в конференц-зале.

Все пришли. Некоторые даже подруг привели.

— Почему бы не посмотреть на халяву? — щебечут. Пташки ясноглазые.

Хорошо, что там, в зале, школьная доска была. И мел.

— Здравствуйте, девочки! — поздоровался я.

— Приве-е-ет! — прокатилось по рядам.

На первом, как на подбор, самые фасонистые сидят, все в мини, все нога на ногу — в одну, левую сторону, у всех голая полоска выше чулок сверкает. Спасибо еще не курят. В милиции стесняются.

Пишу мелом на доске:

1 × 6,40 =

— Сколько? — спрашиваю.

— Шесть сорок! — кричат.

— Правильно.

Пишу ответ:

1 × 6,40 = 6,40.

Продолжаю столбиком:

50 × 6,40 =

— Сколько теперь?

Отвечают не сразу, кумекают:

— Триста двадцать.

Так, дописываю:

50 × 6,40 = 320.

Снова:

100 × 6,40 =

Сразу хором в ответ:

— Шестьсот сорок!

Оживились. Интересно же. Теперь пишу справа столбец:

1 × 20 =

— Двадцать! — вопят. Затем новый пример:

50 × 20 =

— Тысяча! — Да дружно как — завелись. Потом пишу:

100 × 20 =

— Две тысячи! — орут. Первый ряд от возбуждения разом слева направо ногу на ногу перекинул.

На всеобщий ор даже начальник милиции прибежал. Увидал, что математические примеры решаем, одобрительно кивнул:

— Продолжайте. — А сам остался, сел у стеночки рядом с Любовью Петровной.

— Что мы видим в левом столбце? Молчание.

— Цифирки, — пропищал кто-то. Все прыснули со смеху.

— Я моряк загранплавания, — заявил я. — Можете мне верить. Цены на мировом рынке знаю.

Все заинтересованно притихли. Лишь одна вылезла с репликой:

— А он, девочки, ничего!

Но на нее зашикали, и она стушевалась.

— В левом столбце мы видим наш официальный туристский курс доллара по отношению к рублю нынешнего 1984 года, — продолжил я. — Обычная такса уличной девицы 20–25 лет на Западе — 50 американских долларов или 320 рублей.

По рядам прокатился гул.