Книги

Благовещение. Дева Мария, не смея поднять взор на архангела Гавриила, придерживает рукой богато украшенную рукопись, которая лежит перед ней, — золоченый обрез, текст в две колонки с киноварными заголовками, миниатюра в лист с изображением молящегося царя Давида. Эта книга похожа на Псалтирь или на Часослов, по какому в позднесредневековой Европе так часто молились аристократы или богатые горожане, а чаще их жены и дочери. Современная практика и современный предмет переносятся воображением в новозаветную сцену. Глядя на Богоматерь-читательницу, итальянцы, французы или фламандцы, жившие в XIV–XV вв., получали урок благочестия. Их призывали не только молиться Деве Марии, но и молиться, как она. Книга — в древнем обличье свитка или в привычной для нас форме кодекса — одна из вещей, которые чаще всего изображались в средневековой иконографии. Это одновременно и реальный предмет, и богословская метафора. В Откровении Иоанна Богослова (5:1), которое на протяжении многих столетий питало христианское воображение, упоминалась книга, «написанная внутри и отвне, запечатанная семью печатями». Сидящий на престоле Бог-Отец передал ее Агнцу — Богу-Сыну, который своей крестной смертью искупил первородный грех, довлевший над человечеством. Кодекс, который держит Христос, символизирует Слово Божье, которое было даровано человечеству в Ветхом и Новом заветах. Одновременно книга в руках Бога-Сына обозначает его самого.

Ведь в Евангелии от Иоанна (1:14) он был назван Словом, которое облеклось плотью. Книга — не только атрибут Бога. На бессчетных средневековых образах евангелисты держат в руках свои Евангелия, богословы — написанные ими трактаты, а основатели монашеских орденов — созданные ими уставы… Но чаще книга в руках святого — это не конкретное сочинение, а знак его духовного авторитета, права толковать священные тексты и наставлять паству. Помимо священных книг, средневековые мастера изображали и те, что считались пагубными: ложные писания еретиков, сочинения иноверцев или колдовские гримуары. Сцены, в которых мы видим такие книги, почти всегда создавались для обличения религиозных девиаций, поэтому в иконографии подобные книги обычно кидают в костер или рвут на куски. У Иеронима Босха в «Искушении св. Антония» среди множества демонов, которые осаждали пустынника, есть бес-священник. Он водит пальцем по страницам синей книги — пародии на богослужебные рукописи. Нa многих изображениях книг можно разобрать текст. Когда кодекс, нарисованный на фреске или книжной миниатюре, был слишком мелок или находился слишком далеко, чтобы его разобрать, либо если суть послания была не важна, средневековые мастера рисовали ряды завитков и черт, имитирующих строки. А представляя пагубные книги иноверцев, они порой копировали настоящее еврейское или арабское письмо, но чаще лишь стилизовали под них псевдобуквы.

От свитков к «бабблам»

Как изображение говорит со зрителем

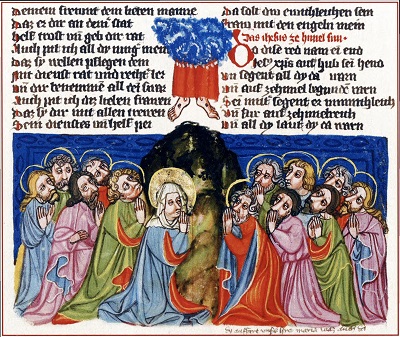

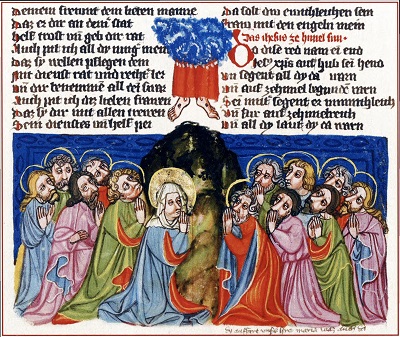

тол. За ним двое апостолов, которые указывают вверх на фигуру Христа, исчезающего в облаке. Между ними в воздухе скрестились белые свитки [11]. Это иллюстрация к евангельской истории о том, как воскресший Христос предстал перед двумя учениками по дороге в селение Эммаус, но они его не узнали. Дело было к вечеру, и они позвали его переночевать на том же постоялом дворе, где собирались остановиться. «И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них.

тол. За ним двое апостолов, которые указывают вверх на фигуру Христа, исчезающего в облаке. Между ними в воздухе скрестились белые свитки [11]. Это иллюстрация к евангельской истории о том, как воскресший Христос предстал перед двумя учениками по дороге в селение Эммаус, но они его не узнали. Дело было к вечеру, и они позвали его переночевать на том же постоялом дворе, где собирались остановиться. «И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них.

11 Псалтирь. Оксфорд, 1190–1220 гг. Lodon. British Libiry. Ms. Royal 1 D X. Fol. 7v.

11 Псалтирь. Оксфорд, 1190–1220 гг. Lodon. British Libiry. Ms. Royal 1 D X. Fol. 7v.

И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание (Лк. 24:30-32). Хотя в евангельском тексте нет ни слова о том, что Христос в Эммаусе вознесся на небеса, его исчезновение на этой миниатюре предстает именно как вознесение. А разговор апостолов между собой — как скрещение пергаменных лент, которые, словно не зная о силе тяжести, устремляются вверх. Здесь они оставлены пустыми. Однако на тысячах других средневековых изображений на таких лентах (по-английски их принято называть speech scrolls, по-французски — phylactères или banderoles, а по-немецки — Spruchband) приводятся короткие, а порой и пространные реплики. Благодаря им персонажи обращаются друг к другу, а в конечном счете к их главному собеседнику — зрителю.

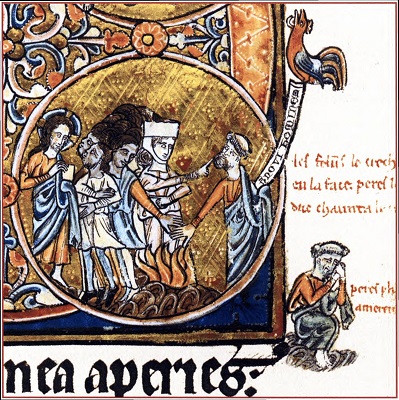

Святой изгоняет демонов

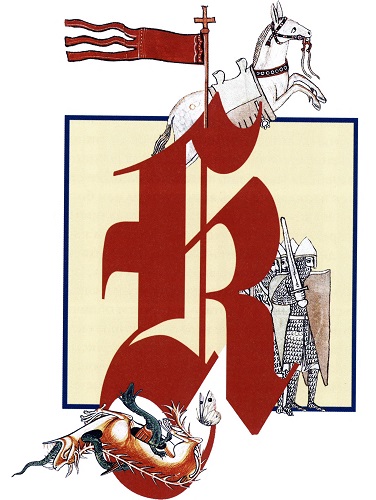

Этот прием нам сегодня прекрасно знаком. В современных комиксах и графических романах персонажи переговариваются друг с другом с помощью реплик, записанных в «облачках» («бабблах», «баллонах») разных форм. Обычно они исходят из уст говорящих и парят в воздухе рядом с ними. С помощью таких «облачков» можно передать не только речь, но и внутренний монолог персонажей. Глядя на белые контуры, заполненные буквами, зритель тотчас же понимает, что перед ним не какой-то реальный предмет, существующий в изображенном мире, а условный знак — своего рода доска для записи. Иcтoрия «бабблов» начинается в Средневековье, когда образ и текст, видимо, переплетались теснее, чем в искусстве Античности или Возрождения. На средневековых мозаиках, фресках, алтарных панелях и особенно книжных миниатюрах в визуальное пространство встраивается множество разных подписей. Одни слова плывут по фону вокруг персонажей, другие начертаны на различных предметах: страницах книг, развернутых свитках, нимбах святых, полах одежд, — которые изображены в кадре. Буквы вплетаются в образ, но и образы часто помещают внутрь букв. Инициалы заключают фигуры (от ветхозаветных пророков и христианских святых до звероподобных демонов и фантастических гибридов) и целые сцены, а порой сами буквы складываются из сплетенных или гротескно изогнутых человеческих или звериных тел[14]. Тексты, вписанные внутрь изображения, играли много разных ролей. Самый простой пример — это подписи, которые принято называть tituli: «святой Мартин», «Вельзевул», «слоны», «огонь с небес». Они идентифицировали персонажей и значимые для сюжета предметы либо кратко описывали происходящее — «святой изгоняет демонов» или «он убегает» [12,13].

12 Петр Ломбардский. Комментарий к Псалтири. Бамберг, ок. 1180 г. Bamberg. Staatsbibliothek. Msc. Bibi. 59. Fol. 4v.

Смерть Авессалома, сына царя Давида. Он поднял против отца мятеж, был разбит и, когда пытался спастись, запутался длинными волосами в ветвях дуба, и его закололи (2 Цар. 18:9–16). Сверху, над рамкой, идет нравоучительный комментарий к этой истории: «Qui mala moliris cautela sit hic tibifinis» — «Замышляющий такую подлость, берегись — вот конец, который тебя ожидает». А внутри миниатюры зрителю разъясняют, кто перед ним: «Иоав», «принц Авессалом», «мул Авессалома».

12 Петр Ломбардский. Комментарий к Псалтири. Бамберг, ок. 1180 г. Bamberg. Staatsbibliothek. Msc. Bibi. 59. Fol. 4v.

Смерть Авессалома, сына царя Давида. Он поднял против отца мятеж, был разбит и, когда пытался спастись, запутался длинными волосами в ветвях дуба, и его закололи (2 Цар. 18:9–16). Сверху, над рамкой, идет нравоучительный комментарий к этой истории: «Qui mala moliris cautela sit hic tibifinis» — «Замышляющий такую подлость, берегись — вот конец, который тебя ожидает». А внутри миниатюры зрителю разъясняют, кто перед ним: «Иоав», «принц Авессалом», «мул Авессалома».

Часто без них, действительно, трудно понять, кто и что перед нами. В отсутствие подписей многих ветхозаветных праотцов или христианских святых было не отличить друг от друга, а сложные богословские схемы явно требовали разъяснения даже для искушенного клирика. Однако нередко подписи лишь дублировали визуальное послание и были на практике бесполезны. Грамотный, то есть подкованный в книжной премудрости, читатель/зритель и так мог понять, что перед ним, скажем, «осел» или «дьявол», а неграмотный — без помощи наставника и переводчика с латыни — был не в состоянии прочесть tituli[15]. Подписи, идентифицировавшие персонажей, были особо важны на иллюстрациях к сакральным сюжетам (ведь святых не должно путать с обычными людьми и тем более с грешниками) и на различных культовых образах. Стремясь обезопасить свою паству от идолопоклонства, суеверий, ересей и прочих духовных опасностей, клирики настаивали на том, что верующие должны твердо знать, к кому обращают свои молитвы, а образы, которые надлежит почитать, должны быть четко отделены от тех, которые не имеют на это права[16]. конце VIII в. епископ Теодульф Орлеанский, придворный франкского короля Карла Великого, составил трактат, известный как «Каролингские книги». В эпоху, когда в Византийской империи кипели споры о культе икон, Теодульф стремился проложить средний путь между иконопочитанием и иконоборчеством.

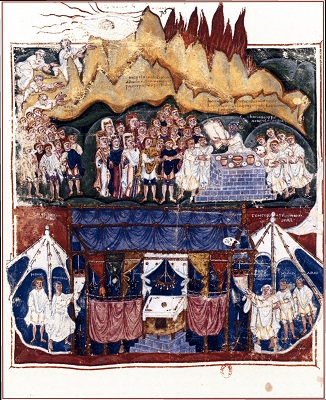

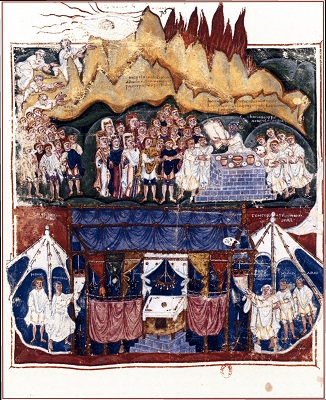

13 Зерцало человеческого спасения. Базель, XV в. Paris. Bibliothèque nationale de France. Ms. Latin 512. Fol. 18.

Древние евреи жарят пасхального агнца, который, как сказано над фигурами, означает Христа. На миниатюре подписаны и «сыны Израилевы», и сам «агнец пасхальный». В тексте «Зерцала» эта сцена предстает как один из ветхозаветных прообразов Тайной вечери — пасхальной трапезы, в ходе которой Иисус установил таинство евхаристии.

13 Зерцало человеческого спасения. Базель, XV в. Paris. Bibliothèque nationale de France. Ms. Latin 512. Fol. 18.

Древние евреи жарят пасхального агнца, который, как сказано над фигурами, означает Христа. На миниатюре подписаны и «сыны Израилевы», и сам «агнец пасхальный». В тексте «Зерцала» эта сцена предстает как один из ветхозаветных прообразов Тайной вечери — пасхальной трапезы, в ходе которой Иисус установил таинство евхаристии.

Он признавал пользу сакральных образов, но — риторически сгущая краски — предостерегал, что изображение может легко ввести в заблуждение. Если под фигурой прекрасной женщины нет подписи, то как понять, кто это: Богоматерь или Венера? Увидев скульптуру девицы, держащей на руках младенца, как без помощи текста определить, кто имеется в виду: Мария с Иисусом, Сара с Исааком, Ревекка с Иаковом, Елисавета с Иоанном, либо Венера с Энеем, Алкмена с Гераклом или Андромаха с Астианактом?[17] Tituli компенсировали опасную неопределенность, заложенную в саму природу визуального, и должны были гарантировать, что молитва, устремленная к христианскому образу, на деле не отправится к языческому божеству или какому-то ангелу с загадочным именем, который на деле окажется бесом. Нередко подписи не просто описывали изображение, а указывали, как его следует толковать. На фасаде маленькой церкви в Пон-л'Аббе-д'Арну (XI в.) на юго-западе Франции рядом с фигурой агнца вырезаны слова: «Здесь мистический агнец означает великого Господа». На тимпане церкви Сан-Мигель в Эстелье (Наварра, Испания) и на множестве других средневековых изображений повторялась формула, принадлежащая французскому агиографу и хронисту Бальдерику из Бургёя (ум. в 1130 г.): «NecDeus est пес homo presens quam cemis imago set Deus est et homo quem sacra figurât imago» («Образ, который ты зришь, не Бог и не человек, но сей священный образ означает Бога и человека»). Эти слова напоминали о том, что образ (скажем, фигуру Христа) не следует отождествлять с его прообразом (самим Христом), и что молиться подобает не самим статуям или иконам (ведь это было бы идолопоклонство), а тем небесным персонам, которых они олицетворяют[18]. Многие изображения с помощью подписей обращались к зрителю, например, призывая его к покаянию. Так, над вратами аббатства Сент-Фуа в Конке (Франция) в начале XII в. была вырезана колоссальная сцена Страшного суда. По ее нижнему краю идет длинная надпись, адресованная к тем, кто под ней входил в церковь: «О, грешники, если вы не исправите свои нравы, в будущем ждет вас жестокий суд»[19].

Свитки и кодексы

В средневековой иконографии множество персонажей держит в руках развернутые свитки либо открытые или закрытые кодексы. При этом свиток — древняя форма книги, которая в постантичные времена почти ушла в прошлое, — чаще всего ассоциировался с древним еврейским законом, а кодекс, привычная нам форма книги из сшитых тетрадей пергамена, — с новым христианским учением. Потому со свитками привыкли изображать ветхозаветных пророков, а с кодексами — апостолов, евангелистов или отцов церкви [14–16]. В руках Исайи, Иеремии или Иезекииля свитки олицетворяли сам текст Писания.

14 Мастер алтаря св. Варфоломея. Нидерланды, ок. 1480 г. Los Angeles. The J. Paul Getty Museum. № 96. PB. 16.

Запутавшиеся в свитках. Три волхва, Каспар, Мельхиор и Бальтазар, которые, по средневековым преданиям, прибыли с трех сторон света (Европы, Азии и Африки) дабы почтить новорожденного Мессию, собираются вместе, чтобы отправиться в Вифлеем. Слева в скалах сидит царь Давид — на его свитке написаны строки 71-го псалма, которые в христианской традиции толковали как пророчество о поклонении волхвов: «Цари Фарсиса и островов поднесут Ему дань; цари Аравии и Савы принесут дары…» А справа пророк Исайя держит свое пророчество: «И придут к Тебе с покорностью сыновья угнетавших Тебя, и падут к стопам ног Твоих все, презиравшие Тебя» (Ис. 60:14).

14 Мастер алтаря св. Варфоломея. Нидерланды, ок. 1480 г. Los Angeles. The J. Paul Getty Museum. № 96. PB. 16.

Запутавшиеся в свитках. Три волхва, Каспар, Мельхиор и Бальтазар, которые, по средневековым преданиям, прибыли с трех сторон света (Европы, Азии и Африки) дабы почтить новорожденного Мессию, собираются вместе, чтобы отправиться в Вифлеем. Слева в скалах сидит царь Давид — на его свитке написаны строки 71-го псалма, которые в христианской традиции толковали как пророчество о поклонении волхвов: «Цари Фарсиса и островов поднесут Ему дань; цари Аравии и Савы принесут дары…» А справа пророк Исайя держит свое пророчество: «И придут к Тебе с покорностью сыновья угнетавших Тебя, и падут к стопам ног Твоих все, презиравшие Тебя» (Ис. 60:14).

Обычно на них записывали несколько слов или строк, которые напоминали о сути пророчеств и отсылали к остальному тексту. Но часто свитки оставляли пустыми. Увидев бородатого мужа с пергаменной лентой в руках, зритель и так мог понять, что перед ним человек, через которого говорит сам Господь [17]. В конце XIII в. Гильом Дюран, автор колоссального трактата по литургике и церковной символике под названием «Rationale divinorum officiorum», объяснял, что свитки символизируют несовершенное знание — ведь во времена ветхозаветных пророков, до воплощения Христа, откровение было неполным.

15 Иероним Стридонский. Комментарий к Книге пророка Иеремии. Юго-западная Франция, первая половина XII в. Paris. Bibliothèque nationale de France. Ms. Latin 1822. Fol. 42.

Перед иудейским царем Седекией, который восседает на троне с львиными лапами и головами, стоит пророк Иеремия. В отличие от большинства средневековых изображений, на свитке начертан не какой-то фрагмент из латинского перевода его пророчеств, а что-то на древнееврейском. Но это не связный текст, а алфавит, хотя и сильно искаженный.

15 Иероним Стридонский. Комментарий к Книге пророка Иеремии. Юго-западная Франция, первая половина XII в. Paris. Bibliothèque nationale de France. Ms. Latin 1822. Fol. 42.

Перед иудейским царем Седекией, который восседает на троне с львиными лапами и головами, стоит пророк Иеремия. В отличие от большинства средневековых изображений, на свитке начертан не какой-то фрагмент из латинского перевода его пророчеств, а что-то на древнееврейском. Но это не связный текст, а алфавит, хотя и сильно искаженный.

16 Библия. Шампань, ок. 1170–1180 гг. Paris. Bibliothèque nationale de France. Ms. Latin 16744. Fol. 81.

Глас Господень. В инициале «Е». Бог — мы видим его как указующую длань в небесах — приказывает Иезекиилю: «Съешь, что перед тобою, съешь этот свиток (volumen), и иди, говори дому Израилеву» (Иез. 3:1). И тем разверзает его уста для пророчества. Хотя слово volumen, которое использовалось в латинском переводе Ветхого Завета, означает «свиток» или «хартию», на миниатюре Иезекииль съедает кодекс, а на свитке, развернутом в его сторону, приводятся слова Бога.

16 Библия. Шампань, ок. 1170–1180 гг. Paris. Bibliothèque nationale de France. Ms. Latin 16744. Fol. 81.

Глас Господень. В инициале «Е». Бог — мы видим его как указующую длань в небесах — приказывает Иезекиилю: «Съешь, что перед тобою, съешь этот свиток (volumen), и иди, говори дому Израилеву» (Иез. 3:1). И тем разверзает его уста для пророчества. Хотя слово volumen, которое использовалось в латинском переводе Ветхого Завета, означает «свиток» или «хартию», на миниатюре Иезекииль съедает кодекс, а на свитке, развернутом в его сторону, приводятся слова Бога.

17 Петр Ломбардский. Сентенции. Париж (?), конец XII в. Dijon. Bibliothèque municipale. Ms. 198. Fol. 3v.

Персонификации Церкви (с евхаристической чашей) и Синагоги (со скрижалями завета). В отличие от множества других версий этого сюжета, где Церковь изображалась как торжествующая избранница Христова, а отвергнутая Синагога скорбно стояла в стороне, здесь они предстают как равноправные сестры — олицетворение Ветхого и Нового заветов. А их пустые свитки устремлены друг к другу.

17 Петр Ломбардский. Сентенции. Париж (?), конец XII в. Dijon. Bibliothèque municipale. Ms. 198. Fol. 3v.

Персонификации Церкви (с евхаристической чашей) и Синагоги (со скрижалями завета). В отличие от множества других версий этого сюжета, где Церковь изображалась как торжествующая избранница Христова, а отвергнутая Синагога скорбно стояла в стороне, здесь они предстают как равноправные сестры — олицетворение Ветхого и Нового заветов. А их пустые свитки устремлены друг к другу.

Тех апостолов, которые, подобно Павлу, Петру, Иакову и Иуде Фаддею, оставили после себя сочинения, признаные Церковью как подлинные, он предписывал изображать с кодексами — символом совершенного учения. А тех, кто свидетельствовал о Христе, но не запечатлел своих слов в текстах, — со свитками, в напоминание об их проповеди[20]. В толковании Гильома Дюрана свиток ассоциируется с неполнотой Ветхого Завета, а кодекс — с совершенством Нового. Но одновременно кодекс означает письменный текст, а свиток — устное слово. Это хорошо видно на многих изображениях евангелистов, где Слово Божье, которое звучит с небес, запечатлевается на страницах. Матфей, Марк, Лука и Иоанн записывают в книгу то, что им диктует их символ (человек или ангел, лев, телец и орел), держащий в руках или лапах свиток[21] [18].

Библия. Энгельберг, 1143–1178 гг. Engelberg. Stiftsbibliothek. Cod. 5. Fol. 181.

Передача Слова Божьего. Иоанн, готовясь записать текст в раскрытую перед ним рукопись, держит второй конец свитка, который приносит с небес его символ — орел.

Библия. Энгельберг, 1143–1178 гг. Engelberg. Stiftsbibliothek. Cod. 5. Fol. 181.

Передача Слова Божьего. Иоанн, готовясь записать текст в раскрытую перед ним рукопись, держит второй конец свитка, который приносит с небес его символ — орел.

Говорящие ленты

Cвитки, которые держали в руках Исайя, Иеремия или Иезекииль, олицетворяли ветхозаветный текст, в котором были запечатлены их предсказания. Если на одной миниатюре стояло несколько пророков с пергаменными лентами, вряд ли кто-то подразумевал, что они обращают эти слова друг к другу — только к зрителю.

19 Псалтирь. Юго-Восточная Англия, первая четверть XIII в. London. British Library. Ms. Arundel 157. Fol. 6.

Второе искушение Христа в пустыне. Хотя и Сатана, и Христос изображены с закрытыми ртами, то, что они спорят, видно по ораторским жестам — оба поднимают вверх указательный палец. А содержание разговора приведено на свитках: «Если Ты Сын Божий, бросься вниз». — «Не искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4:7).

19 Псалтирь. Юго-Восточная Англия, первая четверть XIII в. London. British Library. Ms. Arundel 157. Fol. 6.

Второе искушение Христа в пустыне. Хотя и Сатана, и Христос изображены с закрытыми ртами, то, что они спорят, видно по ораторским жестам — оба поднимают вверх указательный палец. А содержание разговора приведено на свитках: «Если Ты Сын Божий, бросься вниз». — «Не искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4:7).

Однако в какой-то момент в западной иконографии появились изображения, на которых точно такие же свитки, а порой и кодексы стали использовать для того, чтобы передать взаимодействие персонажей и их устную речь. В этом случае свиток — уже не изображение книги, а условный знак, позволяющий зрителю услышать, что говорится в кадре. Конечно, такие реплики тоже часто заимствовались из Священного Писания. Однако speech scrolls могли появиться утех персонажей, которые не писали никаких книг, или в сюжетах, где книги явно не подразумевались [19]. Когда именно появились такие «говорящие» свитки, сказать сложно. Но один из древнейших примеров можно увидеть в «Изложении Шестикнижия» — древнеанглийском переложении первых шести книг Ветхого Завета, выполненном под руководством Эльфрика Грамматика (ум. ок. 1010 г.)[22] [20].

20 Эльфрик Грамматик. Изложение Шестикнижия. Кентербери, вторая четверть XI в. London. British Library. Ms. Cotton Claudius В IV. Fol. 29.

Господь заключает завет с Авраамом. В его левой руке свиток с надписью «Я Господь, Бог твой». В отличие от пустых и провисших под своей тяжестью лент, которые держат парящие ангелы, свиток с текстом, обращенным к Аврааму, словно ожив, устремляется вверх.

20 Эльфрик Грамматик. Изложение Шестикнижия. Кентербери, вторая четверть XI в. London. British Library. Ms. Cotton Claudius В IV. Fol. 29.

Господь заключает завет с Авраамом. В его левой руке свиток с надписью «Я Господь, Бог твой». В отличие от пустых и провисших под своей тяжестью лент, которые держат парящие ангелы, свиток с текстом, обращенным к Аврааму, словно ожив, устремляется вверх.

Первые средневековые «бабблы» обычно выглядят как настоящие свитки — их требуется держать в руках, они накручиваются на центральный валик и под силой тяжести прогибаются вниз [21, 22]. Однако позже художники стали все чаще отходить от физического правдоподобия — это позволяло сразу же показать, что перед нами не реальный предмет, а форма для записи речи.

21 Винчестерская Псалтирь. Англия, середина XII в. London. British Library. Ms. Cotton MS Nero С IV. Fol. 11.

Во второй главе Евангелия от Луки рассказывается о том, как ангел Господень, представ перед вифлеемскими пастухами, возвестил им о рождении Спасителя. В средневековой иконографии это послание передается с помощью жестов (например, ангел с небес указывает в их сторону пальцем) либо вдобавок как текст на свитке. Здесь принесенная свыше весть разделена на две части. У ангела справа написано «Ныне родился нам Спаситель», а у другого по центру — «который есть Христос Господь, в городе Давидовом». Третий вестник, которому не хватило реплик, остался без свитка.

21 Винчестерская Псалтирь. Англия, середина XII в. London. British Library. Ms. Cotton MS Nero С IV. Fol. 11.

Во второй главе Евангелия от Луки рассказывается о том, как ангел Господень, представ перед вифлеемскими пастухами, возвестил им о рождении Спасителя. В средневековой иконографии это послание передается с помощью жестов (например, ангел с небес указывает в их сторону пальцем) либо вдобавок как текст на свитке. Здесь принесенная свыше весть разделена на две части. У ангела справа написано «Ныне родился нам Спаситель», а у другого по центру — «который есть Христос Господь, в городе Давидовом». Третий вестник, которому не хватило реплик, остался без свитка.

Они рисовали свитки, которые, словно забыв о своей материальности, устремлялись из рук говорящего не вниз, а вверх или к тому, кто должен был услышать записанные на них реплики; как в современном комиксе исходили из уст оратора или закручивались в сложный узор над его головой [23, 24]. Порой вместо свитков реплики записывались в прямоугольниках, квадратах или каких-то еще геометрических рамках, словно приклеенных к фону рядом с фигурой говорящего, и уже совсем не похожих на книги. Свитки материализуют речь и в то же время сами оказываются материальны. Например, стремясь показать коммуникацию между двумя персонажами, средневековые мастера порой рисовали, как слушатель держит кончик свитка, который тянется от говорящего. Точно так же в сцене, где, например, граф или герцог передает монастырю в дар какие-то земли, можно увидеть, как из его рук в руки аббата разворачивается дарственная хартия[23].

22 Августин. О Граде Божьем. Франция, середина XII в. Boulogne-sur-Mer. Bibliothèque municipale. Ms. 53. Fol. 73.

Страшный суд. Христос в правой руке держит свиток с текстом, обращенным к праведникам: «Приидите, благословенные Отца Моего [наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира]» (Мф. 25:34). В левой руке у него слова, адресованные грешникам, к которым Он повернулся спиной: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25:41). При этом текст на обоих свитках развернут в одну сторону — к избранным. Чтобы повернуть слова «идите от Меня» к проклятым, пришлось бы их написать снизу вверх, а мастер, вероятно, стремился, чтобы они исходили от фигуры Христа, который их произносит (кроме того, если пустить текст снизу, читателю будет труднее его разобрать).

22 Августин. О Граде Божьем. Франция, середина XII в. Boulogne-sur-Mer. Bibliothèque municipale. Ms. 53. Fol. 73.

Страшный суд. Христос в правой руке держит свиток с текстом, обращенным к праведникам: «Приидите, благословенные Отца Моего [наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира]» (Мф. 25:34). В левой руке у него слова, адресованные грешникам, к которым Он повернулся спиной: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25:41). При этом текст на обоих свитках развернут в одну сторону — к избранным. Чтобы повернуть слова «идите от Меня» к проклятым, пришлось бы их написать снизу вверх, а мастер, вероятно, стремился, чтобы они исходили от фигуры Христа, который их произносит (кроме того, если пустить текст снизу, читателю будет труднее его разобрать).

23 Часослов Бедфорда. Париж, ок. 1410–1430 гг. London. British Library. Ms. Additional 18850. Fol. 240.

Распятие. В семи свитках, расходящихся от головы Христа, приводятся фрагменты реплик, которые он, по свидетельству евангелистов, произнес, прежде чем умереть на кресте: «се, Матерь твоя!» (Ин. 19:27); «Жено, се, сын Твой» (Ин. 19:26); «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:42–43); «Отче! в руки Твои предаю дух Мой» (Лк. 23:46); «Жажду» (Ин. 19:28); «Или, Или! лама савахфани?» (Мф. 27:46, Мк. 15:34); «Совершилось!» (Ин. 19:30). Большинство свитков развернуто в сторону тех, к кому обращены запечатленные на них слова. Например, «се, Матерь твоя!» и «Жено, се, сын Твой» — к Иоанну Евангелисту и Деве Марии, стоящим под крестом, а «Отче! в руки Твои предаю дух Мой» — в небеса, к Богу-Отцу.

23 Часослов Бедфорда. Париж, ок. 1410–1430 гг. London. British Library. Ms. Additional 18850. Fol. 240.

Распятие. В семи свитках, расходящихся от головы Христа, приводятся фрагменты реплик, которые он, по свидетельству евангелистов, произнес, прежде чем умереть на кресте: «се, Матерь твоя!» (Ин. 19:27); «Жено, се, сын Твой» (Ин. 19:26); «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:42–43); «Отче! в руки Твои предаю дух Мой» (Лк. 23:46); «Жажду» (Ин. 19:28); «Или, Или! лама савахфани?» (Мф. 27:46, Мк. 15:34); «Совершилось!» (Ин. 19:30). Большинство свитков развернуто в сторону тех, к кому обращены запечатленные на них слова. Например, «се, Матерь твоя!» и «Жено, се, сын Твой» — к Иоанну Евангелисту и Деве Марии, стоящим под крестом, а «Отче! в руки Твои предаю дух Мой» — в небеса, к Богу-Отцу.

24 Часослов семьи Спинола. Брюгге или Гент, ок. 1510–1520 гг. Los Angeles. The J. Paul Getty Museum. Ms. Ludwig IX 18. Fоl. 22.

Диалог богача и праотца Авраама, который принимает души праведников в своем «лоне». Немилостивый богач, не пожалевший нищего Лазаря, после смерти попал в огонь преисподней и молит Авраама о милосердии: «Умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем» (Лк. 16:24). Эти слова устремлены вверх на белом свитке. Однако Авраам ему отказывает — его ответ спускается вниз на синем свитке с бордовой оборотной стороной: «Чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь» (Лк. 16:25).

24 Часослов семьи Спинола. Брюгге или Гент, ок. 1510–1520 гг. Los Angeles. The J. Paul Getty Museum. Ms. Ludwig IX 18. Fоl. 22.

Диалог богача и праотца Авраама, который принимает души праведников в своем «лоне». Немилостивый богач, не пожалевший нищего Лазаря, после смерти попал в огонь преисподней и молит Авраама о милосердии: «Умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем» (Лк. 16:24). Эти слова устремлены вверх на белом свитке. Однако Авраам ему отказывает — его ответ спускается вниз на синем свитке с бордовой оборотной стороной: «Чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь» (Лк. 16:25).

25 Оттобойренский коллектар. Южная Германия, последняя четверть XII в. London. British Library. Ms. Yates Thompson 2. Fol. 31.

Диалог между Христом и апостолом Петром разворачивается не на двух, а на одном закрученном (в форме рыбы?) свитке, который они держат за два конца. На внешней стороне написан вопрос Христа «Петр, любишь ли ты Меня?», а на внутренней — ответ апостола: «Ты знаешь, что я люблю Тебя» (Ин. 21:15).

25 Оттобойренский коллектар. Южная Германия, последняя четверть XII в. London. British Library. Ms. Yates Thompson 2. Fol. 31.

Диалог между Христом и апостолом Петром разворачивается не на двух, а на одном закрученном (в форме рыбы?) свитке, который они держат за два конца. На внешней стороне написан вопрос Христа «Петр, любишь ли ты Меня?», а на внутренней — ответ апостола: «Ты знаешь, что я люблю Тебя» (Ин. 21:15).

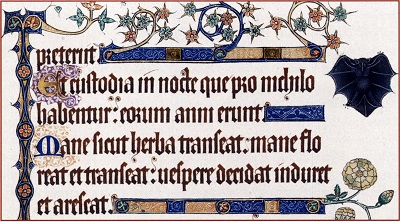

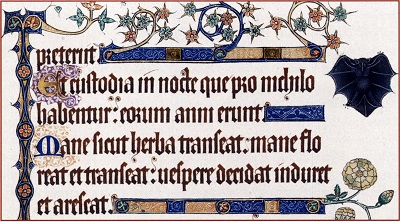

26 Часослов Жоффруа д'Аспремона. Лотарингия, конец XIII — начало XIV в. Melbourne. National Gallery of Victoria. Ms. Felton 2. Fol. 111.

Помимо Псалтири, Жоффруа д'Аспремон также заказал и Часослов. На одном из его листов голова без тела, которая вырастает из декоративного побега, взывает к Богу: «le pri Deu que merci me fasse» («Молю, да помилует меня Господь»). Возможно, что это своего рода автопортрет того мастера Николя, который работал над украшением обеих рукописей.

26 Часослов Жоффруа д'Аспремона. Лотарингия, конец XIII — начало XIV в. Melbourne. National Gallery of Victoria. Ms. Felton 2. Fol. 111.

Помимо Псалтири, Жоффруа д'Аспремон также заказал и Часослов. На одном из его листов голова без тела, которая вырастает из декоративного побега, взывает к Богу: «le pri Deu que merci me fasse» («Молю, да помилует меня Господь»). Возможно, что это своего рода автопортрет того мастера Николя, который работал над украшением обеих рукописей.

В первом случае лента означает устную речь, во втором — документ на пергамене, но изображаются они одинаково. Во время диалога или спора свитки его участников часто перекрещиваются или несколько раз переплетаются в воздухе, а порой их реплики вовсе записываются на разных сторонах одной ленты[24] [25]. Порой адресат сообщения даже дописывает его, тем самым откликаясь на обращение. В Часослове, созданном в конце XIV в. для герцогини Маргариты Клевской, заказчица стоит на коленях перед Девой Марией, держащей на коленях Младенца. Из сложенных ладоней герцогини к юному Спасителю разворачивается свиток, на котором записан фрагмент молитвы «Отче наш»: «Да приидет царствие Твое». А Младенец на конце свитка дописывает следующее слово fiat — «да будет»[25]. На speech scrolls, конечно, писались не только реплики, обращенные одним персонажем к другому, но и послания, прямо адресованные зрителю. В Псалтири, изготовленной в конце XIII в. для французского сеньора Жоффруа д'Аспремона, на полях нарисован калека. Он держит в руках длинную ленту со словами: «Nicholaus теfecit qui illuminât librum» («Меня создал Николя, который иллюминировал эту книгу»)[26] [26].

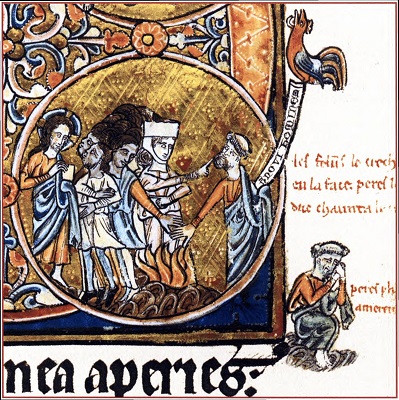

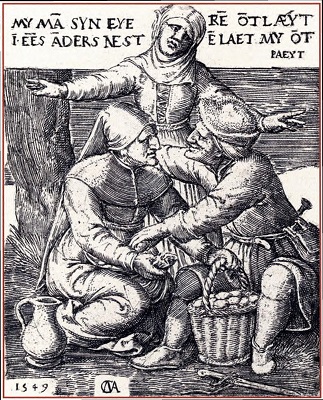

27 Иаков Ворагинский. Золотая легенда. Англия, конец XIII — начало XIV в. London. British Library. Ms. Stowe 49. Fol. 220.

На полях «Золотой легенды», огромного сборника житий святых, кто-то нарисовал путников — на их поясах и посохах висят ботинки, корзины и горшки, которые они захватили с собой в дорогу. Текст жития св. Цецилии, под которым они притулились, написан на латыни, но они переговариваются друг с другом на среднеанглийском. Их реплики записаны не на свитках, а рядом с фигурами и соединены с их устами тонкими линиями. Персонаж слева жалуется: «Они умирают от жары, они умирают от жары». Двое юношей справа от него — видимо, обращаясь к своему отцу, который идет за ними, — тоже сетуют на тяготы пути: «Сэр, мы умираем от холода!» Отец, несущий на плечах ребенка, приказывает им оставить нытье: «Смотрите, ваш младший брат одет в один капюшон». Ребенок на плечах плачет: «Уа, уа» (Wa, we). А двое детей, плетущихся позади, спорят о том, кому из них тяжелее: «Сэр, я несу слишком тяжелый груз». — «Самый тяжелый груз вовсе не у них».

27 Иаков Ворагинский. Золотая легенда. Англия, конец XIII — начало XIV в. London. British Library. Ms. Stowe 49. Fol. 220.

На полях «Золотой легенды», огромного сборника житий святых, кто-то нарисовал путников — на их поясах и посохах висят ботинки, корзины и горшки, которые они захватили с собой в дорогу. Текст жития св. Цецилии, под которым они притулились, написан на латыни, но они переговариваются друг с другом на среднеанглийском. Их реплики записаны не на свитках, а рядом с фигурами и соединены с их устами тонкими линиями. Персонаж слева жалуется: «Они умирают от жары, они умирают от жары». Двое юношей справа от него — видимо, обращаясь к своему отцу, который идет за ними, — тоже сетуют на тяготы пути: «Сэр, мы умираем от холода!» Отец, несущий на плечах ребенка, приказывает им оставить нытье: «Смотрите, ваш младший брат одет в один капюшон». Ребенок на плечах плачет: «Уа, уа» (Wa, we). А двое детей, плетущихся позади, спорят о том, кому из них тяжелее: «Сэр, я несу слишком тяжелый груз». — «Самый тяжелый груз вовсе не у них».

Свитки придавали речи торжественность. Однако и в комичных зарисовках на полях рукописей [27], и на «инфографических» иллюстрациях, где рядом с фигурами требовалось уместить большие объемы текста [28], а порой и в сакральных сюжетах реплики могли пускать по фону, без всякого обрамления — как было принято в византийском искусстве[27]. В Апокалипсисе с толкованием францисканца Александра Бременского (ум. в 1271 г.) реплики персонажей, заимствованные из самого текста Откровения, приводятся на свитках, а краткие tituli и комментарии, раскрывающие значение апокалиптических образов, даются по фону.

28 Тома Ле Миезье. Компиляция сочинений Раймунда Луллия. Северная Франция (?), ок. 1321 г. Karlsruhe. Badische Landesbibliothek. St Peter Perg. 92. Fol. 11v.

Философ и теолог Раймунд Луллий полемизирует со своим учеником Тома Ле Миезье о том, насколько точно тот резюмировал его учение. Луллий (слева) указывает на перечень основных принципов своего «искусства», которые выстроены у него за спиной и над головой. Тома (справа) отвечает учителю и указывает на девять томов Луллия, на основе которых он сделал свою компиляцию. Аргументы обоих ученых, написанные коричневыми чернилами и киноварью, изгибаясь, парят по листу, без каких-либо свитков или рамок. Реплики начинаются с выступающей вперед строки, и большинство из них исходит из уст или от ладоней участников диспута (ведь текст дополняет жесты). Для того, чтобы читатель мог сориентироваться в порядке доводов, они выстроены по буквам: a, b, с, d… Киноварные реплики изгибаются и устремляются в направлении тех книг или философских положений, которым они посвящены.

28 Тома Ле Миезье. Компиляция сочинений Раймунда Луллия. Северная Франция (?), ок. 1321 г. Karlsruhe. Badische Landesbibliothek. St Peter Perg. 92. Fol. 11v.

Философ и теолог Раймунд Луллий полемизирует со своим учеником Тома Ле Миезье о том, насколько точно тот резюмировал его учение. Луллий (слева) указывает на перечень основных принципов своего «искусства», которые выстроены у него за спиной и над головой. Тома (справа) отвечает учителю и указывает на девять томов Луллия, на основе которых он сделал свою компиляцию. Аргументы обоих ученых, написанные коричневыми чернилами и киноварью, изгибаясь, парят по листу, без каких-либо свитков или рамок. Реплики начинаются с выступающей вперед строки, и большинство из них исходит из уст или от ладоней участников диспута (ведь текст дополняет жесты). Для того, чтобы читатель мог сориентироваться в порядке доводов, они выстроены по буквам: a, b, с, d… Киноварные реплики изгибаются и устремляются в направлении тех книг или философских положений, которым они посвящены.

На одной из иллюстраций к 13-й главе Откровения над изображением двурогого зверя подписано «зверь, выходящий из земли и имеющий рога, подобные агнчим, — это Магомет», а справа от руки одного из воинов, который готовится отрубить голову человеку, идет свиток с цитатой: «чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» (Откр. 13:15)[28].

Диалог с архангелом

Наверное, слова, которые чаще всего «звучали» в христианской иконографии, — это краткий диалог между Девой Марией и архангелом Гавриилом, который приводится в Евангелии от Луки (1:28–38). Прилетев в ее дом, чтобы возвестить, что она станет Матерью Бога, небесный вестник начал с приветствия: «Радуйся, благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами» — «Ave gratia plena, Dominus tecum, beneâicta tu in mulieribus» (эти слова открывают одну из важнейших католических молитв — Ave Maria).

29 Псалтирь Генриха Льва. Хельмарсхаузен, ок. 1168–1189 гг. London. British Library. Ms. Lansdowne 381. Fol. 7v.

Приветствие архангела Гавриила («Радуйся, Мария, благодатная») и ответ Марии («Се, раба Господня») приводятся на двух сторонах одного свитка, свернутого буквой V (от слова Virgo — «Дева»?).

29 Псалтирь Генриха Льва. Хельмарсхаузен, ок. 1168–1189 гг. London. British Library. Ms. Lansdowne 381. Fol. 7v.

Приветствие архангела Гавриила («Радуйся, Мария, благодатная») и ответ Марии («Се, раба Господня») приводятся на двух сторонах одного свитка, свернутого буквой V (от слова Virgo — «Дева»?).

Затем Гавриил изложил ей суть своего послания: «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и царству Его не будет конца».

30 Благовещение. Валенсия, ок. 1410–1430 гг. Barcelona. Museu Nacional d'Art de Catalunya. № 004511-000.

Слова Гавриила устремляются по свитку не от его рук, а сверху, с небес — ведь архангел лишь вестник, передающий Марии слова Бога. При этом свиток изогнут так, что мы видим лишь часть текста: «Радуйся, Благодатная… с Тобою», а от слова «Господь» осталось лишь самое начало. Видимо, его «замещает» летящая на том же уровне фигура голубя, символизирующая Святого Духа.

30 Благовещение. Валенсия, ок. 1410–1430 гг. Barcelona. Museu Nacional d'Art de Catalunya. № 004511-000.

Слова Гавриила устремляются по свитку не от его рук, а сверху, с небес — ведь архангел лишь вестник, передающий Марии слова Бога. При этом свиток изогнут так, что мы видим лишь часть текста: «Радуйся, Благодатная… с Тобою», а от слова «Господь» осталось лишь самое начало. Видимо, его «замещает» летящая на том же уровне фигура голубя, символизирующая Святого Духа.

Выслушав слова архангела, Мария смиренно приняла оказанную ей честь: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» («Ессе ancilla Domini: fiat mihi secundum verbum tuum»). Многие христианские богословы полагали, что непорочное зачатие произошло как раз в тот момент, когда архангел, войдя в дом Марии, произнес приветствие «Радуйся, благодатная…», или когда она приняла возложенную на нее миссию: «Да будет Мне по слову твоему»[29].

31 Благовещение (панель Страстного алтаря из Картузианского монастыря в Кёльне), ок. 1464 г. Nürnberg. Germanische Nationalmuseum. № Gm 22.

Текст приветствия, написанный золотыми буквами, летит от уст архангела Гавриила в сторону Девы Марии поверх фона. За ним видны улицы Назарета в облике средневекового городка с готической церковью, стражник (?) с копьем и две собаки.

31 Благовещение (панель Страстного алтаря из Картузианского монастыря в Кёльне), ок. 1464 г. Nürnberg. Germanische Nationalmuseum. № Gm 22.

Текст приветствия, написанный золотыми буквами, летит от уст архангела Гавриила в сторону Девы Марии поверх фона. За ним видны улицы Назарета в облике средневекового городка с готической церковью, стражник (?) с копьем и две собаки.

В этот миг предвечное Слово, вторая ипостась Троицы, «стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины» (Ин. 1:1, 14). Нa многих средневековых изображениях Благовещения слова Гавриила, а порой и ответ Марии приводятся на свитках, которые разворачиваются из их рук или уст. При этом иногда, чтобы показать роль архангельских слов в «механизме» боговоплощения, его лента прикасается к Деве Марии или встречается в воздухе с голубем — Святым Духом, от которого она зачала [29, 30]. в XIV–XV вв. у итальянских, а позже фламандских и других северных художников эти реплики, без всяких свитков, часто пишутся прямо по фону.

32 Часослов. Лангр, ок. 1465 г. New York. The Morgan Library & Museum. Ms. G.55. Fol. 36v.

Приветствие архангела Гавриила написано на свитке, который он держит в руке, а ответ Девы Марии («се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему») «вышит» на завесе, висящей над алтарем у нее за спиной.

33 а, б Ян ван Эйк. Благовещение (фрагмент), ок. 1434–1436 гг. Washington. National Gallery of Art. № 1937.1.39.

Слова архангела «Радуйся, Благодатная» написаны слева направо, а ответ Марии «Се, Раба Господня» — справа налево, поскольку исходит из ее уст, а она стоит справа. Буквы вдобавок перевернуты по вертикальной оси и смотрят вверх — в сторону Святого Духа, который спускается к ней из окна в золотых лучах. Дева Мария встречает архангела не у себя дома, а в церкви, которая символизирует Церковь — Невесту Христову. Выше, под сводами, ван Эйк изобразил две поблекшие фрески. Они изображают дочь фараона, которой рабыня принесла выловленную в Ниле корзину с младенцем Моисеем, и взрослого Моисея, стоящего перед Богом. Они выполнены в стиле ХII–ХIII вв., который в эпоху ван Эйка воспринимался как архаичный. Потому и служанка, и Моисей, на старинный манер, держат в руках свитки: со словами принцессы «это из еврейских детей» (Исх. 2:6) и с третьей заповедью «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно» (Исх. 20:7; Втор. 5:11).

33 а, б Ян ван Эйк. Благовещение (фрагмент), ок. 1434–1436 гг. Washington. National Gallery of Art. № 1937.1.39.

Слова архангела «Радуйся, Благодатная» написаны слева направо, а ответ Марии «Се, Раба Господня» — справа налево, поскольку исходит из ее уст, а она стоит справа. Буквы вдобавок перевернуты по вертикальной оси и смотрят вверх — в сторону Святого Духа, который спускается к ней из окна в золотых лучах. Дева Мария встречает архангела не у себя дома, а в церкви, которая символизирует Церковь — Невесту Христову. Выше, под сводами, ван Эйк изобразил две поблекшие фрески. Они изображают дочь фараона, которой рабыня принесла выловленную в Ниле корзину с младенцем Моисеем, и взрослого Моисея, стоящего перед Богом. Они выполнены в стиле ХII–ХIII вв., который в эпоху ван Эйка воспринимался как архаичный. Потому и служанка, и Моисей, на старинный манер, держат в руках свитки: со словами принцессы «это из еврейских детей» (Исх. 2:6) и с третьей заповедью «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно» (Исх. 20:7; Втор. 5:11).

34 Фра Беато Анджелико. Благовещение, ок. 1435 г. Cortona. Museo Diocesano.

Между архангелом Гавриилом и Девой Марией по фону идут золотые буквы, которые «прерываются» колонной, расположенной на равном расстоянии от обеих фигур. Слова Гавриила «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим» (Лк. 1:35) разделены на две строки, которые читаются слева направо. А между ними помещен ответ Девы: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1:38). Как и у ван Эйка, он написан справа налево и перевернут по вертикальной оси — к Святому Духу, который парит над головой Марии, и к фигуре Бога-Отца, изображенной (как рельеф) над колонной.

34 Фра Беато Анджелико. Благовещение, ок. 1435 г. Cortona. Museo Diocesano.

Между архангелом Гавриилом и Девой Марией по фону идут золотые буквы, которые «прерываются» колонной, расположенной на равном расстоянии от обеих фигур. Слова Гавриила «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим» (Лк. 1:35) разделены на две строки, которые читаются слева направо. А между ними помещен ответ Девы: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1:38). Как и у ван Эйка, он написан справа налево и перевернут по вертикальной оси — к Святому Духу, который парит над головой Марии, и к фигуре Бога-Отца, изображенной (как рельеф) над колонной.

Золотые буквы, летящие в сторону Девы, напоминают лучи, в которых на тех же изображениях к ней спускается Святой Дух, а порой и крошечный младенец, символизирующий душу Иисуса. (В середине XV в. архиепископ Флоренции Антонин Пьероцци раскритиковал Благовещения, где к Марии устремляется человеческая фигурка, за то, что они якобы ставят под сомнение догмат о боговоплощении.

35 Николай де Лира. Буквальный комментарий на книги Иеремии, Даниила, Маккавеев и Иудифи. Фрайбург-им-Брайсгау, 1393 г. Basel. Universitätsbibliothek. Ms. АII 5. Fol. 3.

Господь повелевает пророку Иеремии: «Сделай себе узы и ярмо» (Иер. 27:2). Надпись для зрителя перевернута, поскольку обращена не к нему, а к пророку.

35 Николай де Лира. Буквальный комментарий на книги Иеремии, Даниила, Маккавеев и Иудифи. Фрайбург-им-Брайсгау, 1393 г. Basel. Universitätsbibliothek. Ms. АII 5. Fol. 3.

Господь повелевает пророку Иеремии: «Сделай себе узы и ярмо» (Иер. 27:2). Надпись для зрителя перевернута, поскольку обращена не к нему, а к пророку.

Ведь в соответствии с католической доктриной, Иисус был зачат непорочно, но развивался в утробе матери как обычный ребенок, а, глядя на такой образ, можно было решить, что он прилетел к Марии в «готовом» виде, а не сформировался в ее утробе)[30] [31]. [Дорой реплики Гавриила и Девы Марии запечатлевали на различных предметах (книгах, нимбах, одеяниях, табличках), которые изображались в кадре [32]. На «Благовещении», написанном Амброджо Лоренцетти в 1344 г., слова архангела «ибо у Бога не останется бессильным никакое слово» (Лк. 1:37) устремлены по золоту фона от его уст. А смиренный ответ Марии «се, раба Господня» (Лк. 1:38) начертан на ее нимбе[31]. На «Благовещении» (1333) Симоне Мартини первые слова архангельского приветствия тоже устремлены по фону к Марии, а продолжение «вышито» на золотой кайме его одеяния[32]. На другом его изображении (1342) Иосиф и Мария находят двенадцатилетнего Иисуса, который потерялся, когда они пришли в Иерусалим на Пасху, и как потом оказалось, поразил еврейских учителей в храме своей мудростью. Слова обеспокоенной матери «Чадо! что Ты сделал с нами?» (Лк. 2:48) написаны на страницах раскрытой книги, которая лежит у нее на коленях[33]. Историки давно обратили внимание на необычную деталь: на некоторых образах Благовещения — например, у Яна ван Эйка [33 а, б] и фра Беато Анджелико [34] — ответ Девы Марии написан не слева направо, а справа налево. Более того, буквы перевернуты по вертикальной оси[34]. А потому зрителю, чтобы их нормально прочитать, пришлось бы невозможным образом вывернуть голову. Скорее всего, разворачивая слова вверх, художники напоминали о том, что те были обращены в небеса, к Богу, который избрал Марию своей невестой и отправил к ней вестника — Гавриила. Однако это не какое-то уникальное решение, специально придуманное для того, чтобы показать разговор человека и Бога. В средневековой иконографии реплики часто бывают повернуты не к зрителю, а к тому персонажу, который должен их услышать/прочесть [35]. Просто здесь адресат находится на небесах.

«Вещь, выдуманная шутки ради»

Свитки с репликами — несложный прием, позволявший персонажам обрести голос. Он требовался для того, чтобы разъяснить зрителю смысл той сцены, которая разворачивается на его глазах, и как можно яснее донести заложенное в нее послание. Чем дидактичнее образ, тем больше он нуждается в тексте. Потому, к примеру, в Позднее Средневековье на изображениях Страшного суда, которые были призваны через страх адских мук привести к покаянию и выстроить перед взором верующих четкую классификацию пороков и положенных за них наказаний, грехи почти всегда подписаны: «гордецы», «алчные», «прелюбодеи», «еретики» и т. д.[35] В религиозной иконографии такие «этикетки» и реплики персонажей были вездесущи. Тем не менее в XIV–XV вв., как мы только что видели, некоторые итальянские и северные, прежде всего фламандские, художники начали отказываться от свитков, заменяя их на полупрозрачный текст, бегущий прямо по фону. А со временем и вовсе перестали «озвучивать» своих персонажей. К XVI в. реплики, записанные внутри образа, стали восприниматься как нечто архаичное и несовместимое с задачами подлинного искусства, у которого для передачи мыслей, чувств и слов, как считалось, есть свой язык — мимика, позы и жесты. Щадим слово Джорджо Вазари — живописцу, архитектору и, главное, одному из «отцов» ново-европейской истории искусства. В «Жизнеописаниях наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (первое издание вышло в 1550 г.) он ошибочно приписал изобретение свитков с репликами флорентийскому живописцу Чимабуэ (ок. 1240–1302). По словам Вазари, «в церкви св. Франциска в Пизе… рукой Чимабуэ выполнен во дворе в углу возле двери, ведущей в церковь, небольшой образ, на котором изображен темперой Христос на кресте, окруженный несколькими ангелами, которые, плача, держат в руках несколько слов, написанных вокруг головы Христа, и подносят их к ушам плачущей Богоматери, стоящей с правой стороны, а с другой стороны св. Иоанну евангелисту, который стоит слева полный скорби. А к Богоматери обращены следующие слова: Mutier, ессеfiliustuus [«Жено, се Сын Твой»], а к св. Иоанну: irre mater tua [«Се, Матерь твоя»], слова же, которые держит в руках еще один ангел, стоящий в стороне, гласят: Ex ilia horn accepit earn discipulus in mam [«С того часа принял его своим учеником»]. При этом следует заметить, что Чимабуэ первым осветил и открыл путь для этого изобретения, помогающего искусству словами для выражения смысла, что несомненно было вещью замысловатой и новой»[36]. Однако в биографии другого художника, Буонамико Буффальмакко (ок. 1262–1340), Вазари раскритиковал свитки с репликами как низкопробный прием, не достойный истинного мастера.

Расписывая стены аббатства Сан-Паоло-а-Рипа-д'Арно в Пизе, Буффальмакко изобразил мученичество св. Анастасии и «очень хорошо выразил на лицах страх смерти, горе и ужас тех, которые видят, как она мучается и умирает, привязанная к дереву над огнем. Сотоварищем Буонамико в этой работе был живописец Бруно ди Джованни, именуемый так в старой книге Сообщества; Бруно этот, прославленный тем же Боккаччо как человек веселый, закончил на стенах названные истории и написал в той же церкви алтарный образ св. Урсулы, сопровождаемой девами… Выполняя эту работу, Бруно жаловался на то, что его фигуры не были такими живыми, как фигуры Буонамико; Буонамико же, будучи шутником, обещал научить его сделать фигуры не только живыми, но даже говорящими и велел ему написать несколько слов, выходящих из уст женщины, предающейся покровительству святой, а также и ответ святой, как Буонамико видел это в работах Чимабуэ, выполненных в том же городе. Это понравилось и Бруно, и другим глупым людям того времени, нравится также и теперь некоторым простакам, которых обслуживают художники из простонародья, откуда они и сами происходят. И поистине кажется удивительным делом, что отсюда повелась и вошла в обычай такая вещь, выдуманная шутки ради, а не для чего-либо иного; впрочем, и большая часть Кампо Санто, расписанного прославленными мастерами, полна таких глупостей»[37]. Само собой, реплики персонажей появились в средневековом искусстве задолго до Чимабуэ и Буффальмако — тут Вазари заблуждается или идет на поводу у красивого анекдота. Но для нас важно не это, а то, почему в его времена свитки уже казались такой архаикой. Чтобы объяснить, почему это произошло, нужно отступить на несколько шагов назад и поговорить о том, как был устроен средневековый образ. Средневековое искусство было многолико, и, когда мы говорим о нем в единственном числе, — это, конечно, уже колоссальное упрощение. Ирландские или англосаксонские Евангелия, украшенные хитрыми плетеными орнаментами и хищными монстрами, совсем не похожи на испанские Апокалипсисы с их контрастными цветными полосами и агрессивным экспрессионизмом фигур, а те — на торжественные Евангелия с золотыми страницами, создававшиеся на рубеже X–XI вв. для императоров из германской династии Оттонов. Изысканно-манерный стиль парижских мастеров, трудившихся в XIV в. на королевских заказах, очень далек от суровой, часто примитивной, простоты, отличавшей творения художников откуда-нибудь из альпийских долин или северных скандинавских окраин. Однако если забыть о деталях и сравнить большинство изображений, созданных до XIII в., скажем, с помпейскими фресками, мы быстро поймем, в чем состоит различие. Порвав с античным наследием, средневековые художники постепенно отказались от иллюзионистского подражания природе, трехмерного пространства, светотеневой моделировки фигур и других приемов, призванных передать на плоскости живой визуальный опыт[38]. Вместо пейзажа или интерьера действие часто переносится на условный (одноцветный или орнаментальный) фон, на котором «парят» персонажи. Различные сцены распределяются по разноцветным полосам, геометрическим или архитектурным рамкам, так что изображение порой напоминает сложную диаграмму. Размер фигур во многих случаях зависит не от их естественных габаритов или от того, расположены ли они ближе или дальше от зрителя, а от их положения в иерархии: более значимые персонажи изображаются намного выше второстепенных… Если формулировать предельно кратко, средневековые художники — прежде всего, в сакральных сюжетах — не ставили перед собой цели изобразить вещи такими, как они предстают перед взором. Их главная миссия состояла в том, чтобы зафиксировать их символическое значение, место в земной и божественной иерархии или роль в истории спасения. Образ должен был наставлять в вере или морали и стремился к дидактической ясности. Для этого в иконографии применялось множество метаэлементов, которые указывали на статус персонажей и разъясняли смысл происходящего. Некоторые из них существовали только для зрителя, а персонажи на изображении их как будто не замечали. Самый простой пример — нимбы, знак святости, который позволял отделить фигуры, которым следует молиться, от всех остальных. Таким же метаэлементом были и свитки, которые материализовали речь. Глядя на изображение, где Гавриил с нимбом протягивает Деве Марии свиток, средневековый зритель, вероятно, должен был понимать, что сияние славы не обязательно выглядит как золотой диск и что приветствие архангела вовсе не было ей предъявлено в письменном виде. В XIV–XV вв. итальянские, а потом и северные (французские, фламандские, немецкие) художники-новаторы стали уходить от средневековой концепции образа-схемы и возвращаться к иллюзионизму, трехмерности и представлению об образе как окне, в которое глядит зритель. И многие из метаэлементов, которые уже столько столетий применялись в церковной иконографии, стали восприниматься как досадная помеха. Они заслоняли часть пейзажа или интерьера и вообще были слишком искусственны. Конечно, даже самые радикальные новаторы XV в., фламандцы, полностью не отказались от свитков. Например, на «Гентском алтаре» Яна ван Эйка над головами пророков Захарии и Михея, а также Кумской и Эритрейской сивилл, которые изображены над сценой Благовещения, в воздухе парят тяжелые пергаменные ленты с их пророчествами о Боговоплощении. Однако важно, что еврейские пророки и языческие предсказательницы предстают не в каком-то реалистичном пространстве, где свитки могли показаться уже неуместными, а в тесных нишах — словно раскрашенные статуи, изображения внутри изображения[39]. И ван Эйк, и другие фламандские художники продолжали «озвучивать» своих персонажей. Однако стали делать это намного реже — особенно по сравнению с немецкими мастерами, которые еще долго хранили верность средневековым приемам. На своих алтарных панелях фламандцы порой применяли реплики, но только там, где они имели особое религиозное значение, как слова архангела и Марии в сцене Благовещения или слова Христа-Судии на изображениях Страшного суда [36]. и обычно они пытались написать их так, чтобы те не отвлекали зрителя от самих фигур и не заслоняли пространство позади них. Кроме того, фламандцы часто стремились дать подписям-репликам какое-то реалистическое «обоснование», записывая их на различных предметах (книгах, одеяниях, табличках), помещенных в кадр. Наконец, на многих образах текст, который их комментирует или разъясняет, вытеснен на раму — вне изображенного внутри мира. Как фламандцы обходились с подписями там, где они требовались в дидактических целях, хорошо видно на полиптихе Страшного суда, созданном Рогиром ван дер Вейденом в 1445–1450 гг. Он был заказан для госпиталя, основанного в Боне бургундским канцлером Николя Роленом. На центральной панели от фигуры Судии расходятся две изогнутые надписи. По его правую руку белыми буквами начертано обращение к праведникам: «…приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф. 25:34). По левую темно-красным выведено проклятие, адресованное грешникам: «…идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25:41). При этом слова «приидите, благословенные…», хотя и принадлежат Христу, написаны слева направо и поднимаются к нему вверх, а «идите… проклятые», напротив, нисходят вниз в сторону самих грешников, которых он отправляет в ад. На плащах Судии и Иоанна Крестителя по кайме псевдоеврейскими буквами «вышиты» нечитаемые псевдотексты, а на плаще апостола Павла — латинские фразы, которые похожи на Символ веры: «Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли…»[40]. В «высоком» искусстве XVI в. реплики персонажей, записанные на свитках или бегущие по фону, почти вышли из оборота. В Италии они исчезли раньше, в Германии позже, какие-то художники время от времени возвращались к этому средневековому приему, но в целом на него смотрели свысока и стали считать отжившей архаикой.

36 Рогир ван дер Вейден. Алтарь семи таинств, ок. 1440–1445 гг. Antwerpen. Koninklijk Museum voor Schone Künsten. № 393-395.

Богословская «инфографика» — ангелы с парящими свитками. На правой панели триптиха изображены три из семи католических таинств. Слева епископ рукополагает в священники, в центре заключается брак, а справа происходит елеосвящение тяжело больного или умирающего.

36 Рогир ван дер Вейден. Алтарь семи таинств, ок. 1440–1445 гг. Antwerpen. Koninklijk Museum voor Schone Künsten. № 393-395.

Богословская «инфографика» — ангелы с парящими свитками. На правой панели триптиха изображены три из семи католических таинств. Слева епископ рукополагает в священники, в центре заключается брак, а справа происходит елеосвящение тяжело больного или умирающего.

37 Александр Воет. Портрет Марка д'Авиано, 1681 г. Amsterdam. Rijksmuseum. № RP-P-1909-4571.

37 Александр Воет. Портрет Марка д'Авиано, 1681 г. Amsterdam. Rijksmuseum. № RP-P-1909-4571.

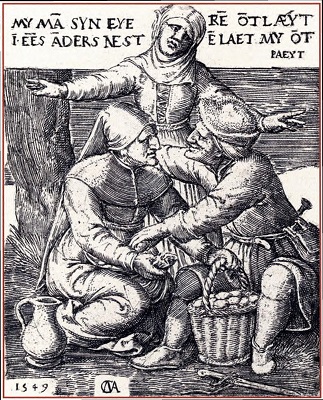

Однако в более прикладных и, главное, дидактичных жанрах — например, наблагочестивых гравюрах, наставлявших паству, во что ей следует верить и как подобает жить, подписи никуда не исчезли. Например, на гравюре, выпущенной в 1681 г. в Антверпене, мы видим итальянского монаха-капуцина Марко д'Авиано, молящегося перед распятием. В лучах, которые идут от его уст к лику Христа, запечатлено его обращение к Спасителю и Его Матери: «Iesus Maria»[41] [37]. Реплики и подписи, идентифицировавшие персонажей, были вездесущи на иллюстрациях к полемическим памфлетам и на сатирических летучих листках[42]. В эпоху религиозного противостояния между протестантами и католиками обе стороны активно использовали карикатуру для изобличения противника. И без «звучащих текстов» там было не обойтись. В визуальной сатире Раннего Нового времени тяжелые, словно пергаменные, свитки, какие применяли в Средневековье, постепенно были заменены на парящие ленты, эфемерные облачка и другие фигуры [38]. Они вовсе не напоминали реальный предмет и сразу же говорили зрителю, что перед ним лишь условная рамка для текста. Оттуда «бабблы» со временем перекочевали в газетную карикатуру и на страницы комиксов, какими мы их знаем сегодня.

38 Джеймс Гилрей. Хромой дьявол везет Джона Булля в Землю обетованную, 1806 г. London. British Museum. № 1868,0808,7414.

Перед нами карикатура на новое правительство Британии, которое было сформировано в 1806 г. Министр иностранных дел Чарльз Джеймс Фокс в облике черта обещает Джону Буллю, собирательному образу англичанина, привести его в Землю обетованную. Фокс, известный своими симпатиями к Французской революции, изображен во фригийском колпаке, выкрашенном в триколор. За его плащ с надписью «верность, независимость и общественное благо» уцепился толстяк Булль. Реплики персонажей написаны в двух «облачках», исходящих из их уст: «Давай, Джонни! Цепляйся покрепче к моему плащу, и я отнесу тебя в Землю молока и меда»; «Да, я буду держаться, но чертовски боюсь, что твой плащ может оторваться до того, как мы туда доберемся, а я сломаю себе шею».

38 Джеймс Гилрей. Хромой дьявол везет Джона Булля в Землю обетованную, 1806 г. London. British Museum. № 1868,0808,7414.

Перед нами карикатура на новое правительство Британии, которое было сформировано в 1806 г. Министр иностранных дел Чарльз Джеймс Фокс в облике черта обещает Джону Буллю, собирательному образу англичанина, привести его в Землю обетованную. Фокс, известный своими симпатиями к Французской революции, изображен во фригийском колпаке, выкрашенном в триколор. За его плащ с надписью «верность, независимость и общественное благо» уцепился толстяк Булль. Реплики персонажей написаны в двух «облачках», исходящих из их уст: «Давай, Джонни! Цепляйся покрепче к моему плащу, и я отнесу тебя в Землю молока и меда»; «Да, я буду держаться, но чертовски боюсь, что твой плащ может оторваться до того, как мы туда доберемся, а я сломаю себе шею».

тол. За ним двое апостолов, которые указывают вверх на фигуру Христа, исчезающего в облаке. Между ними в воздухе скрестились белые свитки [11]. Это иллюстрация к евангельской истории о том, как воскресший Христос предстал перед двумя учениками по дороге в селение Эммаус, но они его не узнали. Дело было к вечеру, и они позвали его переночевать на том же постоялом дворе, где собирались остановиться. «И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них.

тол. За ним двое апостолов, которые указывают вверх на фигуру Христа, исчезающего в облаке. Между ними в воздухе скрестились белые свитки [11]. Это иллюстрация к евангельской истории о том, как воскресший Христос предстал перед двумя учениками по дороге в селение Эммаус, но они его не узнали. Дело было к вечеру, и они позвали его переночевать на том же постоялом дворе, где собирались остановиться. «И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них.

И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание (Лк. 24:30-32). Хотя в евангельском тексте нет ни слова о том, что Христос в Эммаусе вознесся на небеса, его исчезновение на этой миниатюре предстает именно как вознесение. А разговор апостолов между собой — как скрещение пергаменных лент, которые, словно не зная о силе тяжести, устремляются вверх. Здесь они оставлены пустыми. Однако на тысячах других средневековых изображений на таких лентах (по-английски их принято называть speech scrolls, по-французски — phylactères или banderoles, а по-немецки — Spruchband) приводятся короткие, а порой и пространные реплики. Благодаря им персонажи обращаются друг к другу, а в конечном счете к их главному собеседнику — зрителю.

Святой изгоняет демонов

Этот прием нам сегодня прекрасно знаком. В современных комиксах и графических романах персонажи переговариваются друг с другом с помощью реплик, записанных в «облачках» («бабблах», «баллонах») разных форм. Обычно они исходят из уст говорящих и парят в воздухе рядом с ними. С помощью таких «облачков» можно передать не только речь, но и внутренний монолог персонажей. Глядя на белые контуры, заполненные буквами, зритель тотчас же понимает, что перед ним не какой-то реальный предмет, существующий в изображенном мире, а условный знак — своего рода доска для записи. Иcтoрия «бабблов» начинается в Средневековье, когда образ и текст, видимо, переплетались теснее, чем в искусстве Античности или Возрождения. На средневековых мозаиках, фресках, алтарных панелях и особенно книжных миниатюрах в визуальное пространство встраивается множество разных подписей. Одни слова плывут по фону вокруг персонажей, другие начертаны на различных предметах: страницах книг, развернутых свитках, нимбах святых, полах одежд, — которые изображены в кадре. Буквы вплетаются в образ, но и образы часто помещают внутрь букв. Инициалы заключают фигуры (от ветхозаветных пророков и христианских святых до звероподобных демонов и фантастических гибридов) и целые сцены, а порой сами буквы складываются из сплетенных или гротескно изогнутых человеческих или звериных тел[14]. Тексты, вписанные внутрь изображения, играли много разных ролей. Самый простой пример — это подписи, которые принято называть tituli: «святой Мартин», «Вельзевул», «слоны», «огонь с небес». Они идентифицировали персонажей и значимые для сюжета предметы либо кратко описывали происходящее — «святой изгоняет демонов» или «он убегает» [12,13].

Часто без них, действительно, трудно понять, кто и что перед нами. В отсутствие подписей многих ветхозаветных праотцов или христианских святых было не отличить друг от друга, а сложные богословские схемы явно требовали разъяснения даже для искушенного клирика. Однако нередко подписи лишь дублировали визуальное послание и были на практике бесполезны. Грамотный, то есть подкованный в книжной премудрости, читатель/зритель и так мог понять, что перед ним, скажем, «осел» или «дьявол», а неграмотный — без помощи наставника и переводчика с латыни — был не в состоянии прочесть tituli[15]. Подписи, идентифицировавшие персонажей, были особо важны на иллюстрациях к сакральным сюжетам (ведь святых не должно путать с обычными людьми и тем более с грешниками) и на различных культовых образах. Стремясь обезопасить свою паству от идолопоклонства, суеверий, ересей и прочих духовных опасностей, клирики настаивали на том, что верующие должны твердо знать, к кому обращают свои молитвы, а образы, которые надлежит почитать, должны быть четко отделены от тех, которые не имеют на это права[16]. конце VIII в. епископ Теодульф Орлеанский, придворный франкского короля Карла Великого, составил трактат, известный как «Каролингские книги». В эпоху, когда в Византийской империи кипели споры о культе икон, Теодульф стремился проложить средний путь между иконопочитанием и иконоборчеством.

Он признавал пользу сакральных образов, но — риторически сгущая краски — предостерегал, что изображение может легко ввести в заблуждение. Если под фигурой прекрасной женщины нет подписи, то как понять, кто это: Богоматерь или Венера? Увидев скульптуру девицы, держащей на руках младенца, как без помощи текста определить, кто имеется в виду: Мария с Иисусом, Сара с Исааком, Ревекка с Иаковом, Елисавета с Иоанном, либо Венера с Энеем, Алкмена с Гераклом или Андромаха с Астианактом?[17] Tituli компенсировали опасную неопределенность, заложенную в саму природу визуального, и должны были гарантировать, что молитва, устремленная к христианскому образу, на деле не отправится к языческому божеству или какому-то ангелу с загадочным именем, который на деле окажется бесом. Нередко подписи не просто описывали изображение, а указывали, как его следует толковать. На фасаде маленькой церкви в Пон-л'Аббе-д'Арну (XI в.) на юго-западе Франции рядом с фигурой агнца вырезаны слова: «Здесь мистический агнец означает великого Господа». На тимпане церкви Сан-Мигель в Эстелье (Наварра, Испания) и на множестве других средневековых изображений повторялась формула, принадлежащая французскому агиографу и хронисту Бальдерику из Бургёя (ум. в 1130 г.): «NecDeus est пес homo presens quam cemis imago set Deus est et homo quem sacra figurât imago» («Образ, который ты зришь, не Бог и не человек, но сей священный образ означает Бога и человека»). Эти слова напоминали о том, что образ (скажем, фигуру Христа) не следует отождествлять с его прообразом (самим Христом), и что молиться подобает не самим статуям или иконам (ведь это было бы идолопоклонство), а тем небесным персонам, которых они олицетворяют[18]. Многие изображения с помощью подписей обращались к зрителю, например, призывая его к покаянию. Так, над вратами аббатства Сент-Фуа в Конке (Франция) в начале XII в. была вырезана колоссальная сцена Страшного суда. По ее нижнему краю идет длинная надпись, адресованная к тем, кто под ней входил в церковь: «О, грешники, если вы не исправите свои нравы, в будущем ждет вас жестокий суд»[19].

Свитки и кодексы

В средневековой иконографии множество персонажей держит в руках развернутые свитки либо открытые или закрытые кодексы. При этом свиток — древняя форма книги, которая в постантичные времена почти ушла в прошлое, — чаще всего ассоциировался с древним еврейским законом, а кодекс, привычная нам форма книги из сшитых тетрадей пергамена, — с новым христианским учением. Потому со свитками привыкли изображать ветхозаветных пророков, а с кодексами — апостолов, евангелистов или отцов церкви [14–16]. В руках Исайи, Иеремии или Иезекииля свитки олицетворяли сам текст Писания.

Обычно на них записывали несколько слов или строк, которые напоминали о сути пророчеств и отсылали к остальному тексту. Но часто свитки оставляли пустыми. Увидев бородатого мужа с пергаменной лентой в руках, зритель и так мог понять, что перед ним человек, через которого говорит сам Господь [17]. В конце XIII в. Гильом Дюран, автор колоссального трактата по литургике и церковной символике под названием «Rationale divinorum officiorum», объяснял, что свитки символизируют несовершенное знание — ведь во времена ветхозаветных пророков, до воплощения Христа, откровение было неполным.

Тех апостолов, которые, подобно Павлу, Петру, Иакову и Иуде Фаддею, оставили после себя сочинения, признаные Церковью как подлинные, он предписывал изображать с кодексами — символом совершенного учения. А тех, кто свидетельствовал о Христе, но не запечатлел своих слов в текстах, — со свитками, в напоминание об их проповеди[20]. В толковании Гильома Дюрана свиток ассоциируется с неполнотой Ветхого Завета, а кодекс — с совершенством Нового. Но одновременно кодекс означает письменный текст, а свиток — устное слово. Это хорошо видно на многих изображениях евангелистов, где Слово Божье, которое звучит с небес, запечатлевается на страницах. Матфей, Марк, Лука и Иоанн записывают в книгу то, что им диктует их символ (человек или ангел, лев, телец и орел), держащий в руках или лапах свиток[21] [18].

Говорящие ленты

Cвитки, которые держали в руках Исайя, Иеремия или Иезекииль, олицетворяли ветхозаветный текст, в котором были запечатлены их предсказания. Если на одной миниатюре стояло несколько пророков с пергаменными лентами, вряд ли кто-то подразумевал, что они обращают эти слова друг к другу — только к зрителю.

Однако в какой-то момент в западной иконографии появились изображения, на которых точно такие же свитки, а порой и кодексы стали использовать для того, чтобы передать взаимодействие персонажей и их устную речь. В этом случае свиток — уже не изображение книги, а условный знак, позволяющий зрителю услышать, что говорится в кадре. Конечно, такие реплики тоже часто заимствовались из Священного Писания. Однако speech scrolls могли появиться утех персонажей, которые не писали никаких книг, или в сюжетах, где книги явно не подразумевались [19]. Когда именно появились такие «говорящие» свитки, сказать сложно. Но один из древнейших примеров можно увидеть в «Изложении Шестикнижия» — древнеанглийском переложении первых шести книг Ветхого Завета, выполненном под руководством Эльфрика Грамматика (ум. ок. 1010 г.)[22] [20].

Первые средневековые «бабблы» обычно выглядят как настоящие свитки — их требуется держать в руках, они накручиваются на центральный валик и под силой тяжести прогибаются вниз [21, 22]. Однако позже художники стали все чаще отходить от физического правдоподобия — это позволяло сразу же показать, что перед нами не реальный предмет, а форма для записи речи.

Они рисовали свитки, которые, словно забыв о своей материальности, устремлялись из рук говорящего не вниз, а вверх или к тому, кто должен был услышать записанные на них реплики; как в современном комиксе исходили из уст оратора или закручивались в сложный узор над его головой [23, 24]. Порой вместо свитков реплики записывались в прямоугольниках, квадратах или каких-то еще геометрических рамках, словно приклеенных к фону рядом с фигурой говорящего, и уже совсем не похожих на книги. Свитки материализуют речь и в то же время сами оказываются материальны. Например, стремясь показать коммуникацию между двумя персонажами, средневековые мастера порой рисовали, как слушатель держит кончик свитка, который тянется от говорящего. Точно так же в сцене, где, например, граф или герцог передает монастырю в дар какие-то земли, можно увидеть, как из его рук в руки аббата разворачивается дарственная хартия[23].

В первом случае лента означает устную речь, во втором — документ на пергамене, но изображаются они одинаково. Во время диалога или спора свитки его участников часто перекрещиваются или несколько раз переплетаются в воздухе, а порой их реплики вовсе записываются на разных сторонах одной ленты[24] [25]. Порой адресат сообщения даже дописывает его, тем самым откликаясь на обращение. В Часослове, созданном в конце XIV в. для герцогини Маргариты Клевской, заказчица стоит на коленях перед Девой Марией, держащей на коленях Младенца. Из сложенных ладоней герцогини к юному Спасителю разворачивается свиток, на котором записан фрагмент молитвы «Отче наш»: «Да приидет царствие Твое». А Младенец на конце свитка дописывает следующее слово fiat — «да будет»[25]. На speech scrolls, конечно, писались не только реплики, обращенные одним персонажем к другому, но и послания, прямо адресованные зрителю. В Псалтири, изготовленной в конце XIII в. для французского сеньора Жоффруа д'Аспремона, на полях нарисован калека. Он держит в руках длинную ленту со словами: «Nicholaus теfecit qui illuminât librum» («Меня создал Николя, который иллюминировал эту книгу»)[26] [26].

Свитки придавали речи торжественность. Однако и в комичных зарисовках на полях рукописей [27], и на «инфографических» иллюстрациях, где рядом с фигурами требовалось уместить большие объемы текста [28], а порой и в сакральных сюжетах реплики могли пускать по фону, без всякого обрамления — как было принято в византийском искусстве[27]. В Апокалипсисе с толкованием францисканца Александра Бременского (ум. в 1271 г.) реплики персонажей, заимствованные из самого текста Откровения, приводятся на свитках, а краткие tituli и комментарии, раскрывающие значение апокалиптических образов, даются по фону.

На одной из иллюстраций к 13-й главе Откровения над изображением двурогого зверя подписано «зверь, выходящий из земли и имеющий рога, подобные агнчим, — это Магомет», а справа от руки одного из воинов, который готовится отрубить голову человеку, идет свиток с цитатой: «чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» (Откр. 13:15)[28].

Диалог с архангелом

Наверное, слова, которые чаще всего «звучали» в христианской иконографии, — это краткий диалог между Девой Марией и архангелом Гавриилом, который приводится в Евангелии от Луки (1:28–38). Прилетев в ее дом, чтобы возвестить, что она станет Матерью Бога, небесный вестник начал с приветствия: «Радуйся, благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами» — «Ave gratia plena, Dominus tecum, beneâicta tu in mulieribus» (эти слова открывают одну из важнейших католических молитв — Ave Maria).

Затем Гавриил изложил ей суть своего послания: «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и царству Его не будет конца».

Выслушав слова архангела, Мария смиренно приняла оказанную ей честь: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» («Ессе ancilla Domini: fiat mihi secundum verbum tuum»). Многие христианские богословы полагали, что непорочное зачатие произошло как раз в тот момент, когда архангел, войдя в дом Марии, произнес приветствие «Радуйся, благодатная…», или когда она приняла возложенную на нее миссию: «Да будет Мне по слову твоему»[29].

В этот миг предвечное Слово, вторая ипостась Троицы, «стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины» (Ин. 1:1, 14). Нa многих средневековых изображениях Благовещения слова Гавриила, а порой и ответ Марии приводятся на свитках, которые разворачиваются из их рук или уст. При этом иногда, чтобы показать роль архангельских слов в «механизме» боговоплощения, его лента прикасается к Деве Марии или встречается в воздухе с голубем — Святым Духом, от которого она зачала [29, 30]. в XIV–XV вв. у итальянских, а позже фламандских и других северных художников эти реплики, без всяких свитков, часто пишутся прямо по фону.

Золотые буквы, летящие в сторону Девы, напоминают лучи, в которых на тех же изображениях к ней спускается Святой Дух, а порой и крошечный младенец, символизирующий душу Иисуса. (В середине XV в. архиепископ Флоренции Антонин Пьероцци раскритиковал Благовещения, где к Марии устремляется человеческая фигурка, за то, что они якобы ставят под сомнение догмат о боговоплощении.