Часть 3 Первые мирные годы

Отъезд

Последние дни в Усть-Омчуге после работы я проводил с Волей на огороде за посадкой картошки, капустной и табачной рассады. Картошка у нас была яровизированная, хорошо пророщенная, заблаговременно рассаженная в бумажные стаканчики. У нее были длинные ростки с хорошо развитой корневой системой и даже с завязью, иногда крупной.

Одной из наиболее ценных культур на нашем огороде была табачная рассада, потому что табак, особенно в эти годы, был очень дефицитным, и поэтому цены на него на «черном рынке» неимоверно взвинтились. Один грамм махорки или легкого табака постоянно котировался в 5 рублей, а иногда доходил до 10 и больше.

Но вот я получил сообщение от Авраменко о том, что кунгас готов, можно было отправляться. Вот уже получены инструменты, снаряжение, инвентарь, спецодежда, продовольствие и материалы, погружено все на студебеккер, и мы готовы к отъезду.

Утром я уезжал. Меня провожали через весь поселок к складу, находившемуся на его краю у дороги, где нас ожидала нагруженная машина, все три мои племянницы, на которых я развесил ружья, что я заблаговременно получил и хранил дома. Из всех племянниц только почти 10-летняя Надя была довольно рослая, а 8-летняя Инна и 5,5-летняя Нэля были тогда маленькие, и ружья, висевшие на их плечах, почти волочились по земле.

Я их тогда сфотографировал, но снимок, к сожалению, затерялся.

К концу дня мы доехали до кулинского моста и остановились в том же помещении, где жил Авраменко с рабочими, пользуясь гостеприимством дорожного прораба, производившего достройку моста.

На Кулинской электростанции

Года на 3 раньше, то есть в первый и второй годы войны, когда разворачивались предприятия золотодобывающей промышленности нашего управления, была построена большая электростанция для обеспечения этих предприятий электроэнергией. Электростанция, работающая на дровах, от которой на предприятия тянулись высоковольтные линии электропередачи, была построена на высокой 40-метровой террасе правого берега Кулу вблизи моста.

По проекту намечалось снабжать электростанцию дровами, заготавливаемыми в верхнем течении Кулу и доставляемыми на электростанцию молевым сплавом (сплав древесины без судовой тяги. — Ред.). Здесь они улавливались при помощи перегораживающего реку бона, состоящего из бревен, соединенных в узкие сплотки, укрепленные вдоль стального троса. Но ко времени нашего приезда туда уже давно никакого сплава по реке дров не было. Их возили тогда несколько десятков студебеккеров с полуприцепами, работавших на американском бензине. Не знаю, было ли это рентабельным делом — возить дрова, изнашивая импортные автомашины и расходуя импортный бензин, чтобы потом на этих дровах получать электроэнергию. Она обходилась, конечно, очень дорого.

Мост черев р. Кулу. Фото 70-х гг. XX века.

Здесь, на Кулинской электростанции, нашей партии следовало получить для работы двух лошадей. Этим вопросом я и занялся утром следующего после приезда дня. И вот когда я был в конторе электростанции, дожидаясь начальника, который должен был подписать распоряжение о передаче мне лошадей, произошел трагический случай. В конторе вдруг поднялся переполох. Прибежал один из сотрудников и сообщил, что только что погиб мальчик, сын одного из служащих на электростанции.

Группа детей гуляла за окраиной поселка на краю обрыва террасы. Внизу борт террасы состоял из глинистых сланцев и был очень крут и обрывист. Верхняя часть террасы, состоящая из речных галечно-песчаных отложений, была довольно пологой и далеко не такой крутой, как нижняя. Здесь на некоторых участках можно было ходить и даже бегать. Дети и были как раз на одном из таких пологих участков, поросших мелкой лиственницей, и занимались своими играми. Мальчик лет шести погнался за другим, разбежавшись сверху вниз, не успел задержаться на краю обрыва и упал в протекавший внизу бурный поток. Вода после прошедших недавно дождей стояла на высоком уровне, течение было быстрым, и никого из взрослых людей, которые могли бы прийти на помощь, поблизости не оказалось, и ребенок утонул. Пока кто-то из детей прибежал и сообщил об этом, было, конечно, уже поздно спасать, но все же там принимались какие-то меры, но они не увенчались успехом. Даже труп мальчика не был найден.

На Кулу мы прожили дня два, оформляя приемку лошадей. Раз или два ходили по мосту через реку в поселок, в клубе которого бывали киносеансы. Но скоро кончилось и это. Отправив лошадей через перевалы вдоль берега в сопровождении прораба Лепихина и возчика Бекашева, мы в полном составе отплыли вниз до устья речки Инякан, откуда нам предстояло начинать свои полевые работы.

Дальше наш геолого-съемочный отряд в составе меня, прораба Лепихина, рабочих Карпенко или Лукьянова, которые поочередно, сменяя один другого, работали в нашем отряде и стерегли кунгас со всем нашим скарбом на берегу, а также четвертого члена нашего отряда, постоянно находившегося с нами возчика Бекашева с двумя лошадьми, двигался по берегу, переваливая через водоразделы из одного притока Кулу в другой. Поисковый отряд в составе прораба П. И. Авраменко, промывальщика Малыгина, рабочего Ручки вместе с кладовщиком Чабудаевым и Карпенко или Лукьяновым сплавлялся от устья одного из притоков Кулу к устью другого на кунгасе и производил опробование речных отложений, двигаясь по долинам притоков.

В самом начале работы нам необходимо было преодолеть самый трудный перевал из долины речки Инякан в долину ручья Затон, смежного с названной речкой. Подъем на перевал был пологий, и мы преодолели его шутя, но спуск был высок и очень крут. К тому же это был северный склон, на котором под сфагновым мхом был мерзлый грунт со льдом и лед, не тающий под мхом все лето. Это был очень трудный спуск, но другого пути не было. Нельзя было и обойти перевалы, пройдя по берегу Кулу, потому что там были непроходимые прижимы.

Когда я приехал на Кулу, Авраменко рассказывал, что дня за два до нашего приезда проезжала к месту работ начальница партии Татьяна Афиногеновна Боровских. Останавливалась она на часок, и он угощал ее жареной рыбой — хариусами, пойманными в Кулу. Она спросила: «А чем же вы ловите рыбу?». Он, подумав, ответил: «Да вот этим, как его, — лицом». «Каким лицом?», — спросила она в недоумении. Оказалось, что он «для смеха» притворился, что хотел заменить неприличное слово «морда» другим, более литературным.

А рыбу ловили действительно так называемой мордой, то есть снастью, подобной обыкновенному вентерю, только сделанной из лозы или из ивовых прутьев. Эти сооружения, подобные корзинкам квадратного сечения, имели коническое окончание и входной, тоже конический ход и два полутора-двухметровых крыла, направляющие рыбу к коническому входу. Ставятся они на отмелой части речного берега входным отверстием книзу в начале лета, когда рыба идет к истокам реки, и наоборот — входом кверху, когда рыба ближе к осени спускается по течению.

Поднимаясь в начале лета против течения и спускаясь осенью, рыба иногда заходит внутрь морды, причем почему-то найти выход она не всегда умеет и попадает на сковороду.

Прораб-строитель, возглавлявший работы на мосту, был совсем молодой парень, лет двадцати с небольшим. Помню, в жаркие дни он любил спать на мосту, где-то на балках под проезжим полотном. Он говорил, что там нежарко, продувает ветерок и нет кровососов-комаров.

В эти дни я прочел в газетах о награждении трудящихся, работавших во время войны в тылу, новой медалью — «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Затон

Восемь дней заняла у нас работа в бассейне Инякана. Погода стояла хорошая, и мы, боясь упустить хорошие дни, не делали выходных, напряженно работая. Потом, выбрав по карте наиболее удобный перевал в ручей Затон, отправились «на штурм» его. Наверх лошади с грузом поднялись легко по пологим отрогам, но наверху их пришлось освободить от вьюков, спустить последние вниз по заполненным снегом промоинам и на плечах, а лошадей пришлось вести вниз по крутому склону в поводу. Одну из них вел я, и справиться с этой задачей оказалось нелегко.

А на другой день пошел дождь, и можно было отдыхать после более чем недельной работы и вчерашнего тяжелого перехода в палатке на Затоне. Вечером этого дня я убил своего первого медведя. Это было довольно неожиданно для меня, потому что за 7 лет, проведенных до этого на Колыме, я привык к тому, что встречи с медведями в тайге чрезвычайно редки…

Закончили охоту мы поздно. Заметно стемнело, наступила белая ночь, когда мы притащили к палатке шкуру и мясо убитого зверя. Поставив на железную печку кастрюлю с водой, в которую была положена медвежья печенка, мы легли спать, а часа через два я проснулся от удушливого дыма. Дышать кое-как можно было только у самой земли. Поэтому ползком, прижимаясь к земле, я выбрался из палатки. За мной последовали и все другие, тоже проснувшиеся от удушья. Оказывается, на печку сбежало немного жирного навара от печенки и сало горело, наполняя палатку смрадом.

Убитого медведя пришлось разделать, завьючить на лошадей и почти все мясо, за исключением оставленного себе на первые дни, отвезти к берегу Кулу на кунгас. Но на устье Затона кунгаса мы с возчиком уже не застали. Стояли здесь палатки и две лодки отряда Михаила Александровича Беляева, который производил нивелировку берегов Кулу и Колымы. Пришлось воспользоваться их лодкой, на которой хватило места и мне. С ними я и отправился вниз по Кулу. Лошадей и Бекашева я без задержки отправил обратно к Лепихину в верховья Затона.

Уровень воды, когда мы плыли вниз, был повышенный. Я хорошо помню, как лодку, на которой плыл и я, из-за того, что она буксировала каркас палатки и была плохо управляема, затащило течением на затопленный остров в кусты тальника, через которые шла вода. Мы с трудом выбирались из этих кустов. Потом мы увидели кунгас, стоявший в протоке за маленьким островком, отделяющим от реки узенький рукавчик, и две маленькие палатки на берегу. Это были наши. П. И. Авраменко и Малыгин с Ручкой были в маршруте, а на берегу были только Чабудаев и Карпенко. Конечно, я рассказывал им о медвежьей охоте во всех подробностях под свежим впечатлением. Чабудаев принялся варить медвежатину, а всю остальную сложил в бочонок и посолил.

Беглец. Робинзон

След простыл

Вечером пришли промывальщик с рабочим. Долго я и им с увлечением рассказывал о медведе, не упуская малейших подробностей.

Возбужденный веселый разговор продолжался и после того, как все улеглись в маленькой тесной палатке. Я рассказывал о том, что совсем не собирался убивать медведя, что из палатки я вышел вместе с другими, просто для того, чтобы посмотреть на медведя, когда Бекашев, выглянув, увидел его, спускающегося с сопки. Это была единственная цель, потому что мне за годы, проведенные на Колыме, достаточно внушили, что для покушения на медведя нужно более надежное ружье, чем дробовая тульская двустволка. А с Лепихиным пошел я в указанном Бекашевым направлении, думая, что медведь нам скорее всего не встретится, а я между тем не покажу своей трусости перед рабочими. Когда же мы оказались с ним носом к носу на расстоянии 20 или 15 шагов, мне уже ничего не оставалось делать, как стрелять и убить.

Река Кулу. Слияние рр. Кулу и Аян-Юрях образует р. Колыму. Фото 2014 г.

В общем, я вел себя почти точно так же, как Тиунов, который о своем подвиге рассказывал года три назад. В маршруте он с промывальщиком и рабочим встретил медведя тоже носом к носу. Вооружен был только он, но заявил спутникам, что стрелять не будет, что медведь ему, дескать, ничего плохого не сделал и что пускай тот идет своей дорогой. Но спутники не дали ему возможности осуществить свое намерение. Они просто взяли его под руки и потащили, а потом стали сзади подталкивать его поближе к медведю, пока он не убил зверя. Я хоть не пал так низко, как Тиунов, и то было хорошо.

Так мы и заснули в ту ночь. Мне показалось, что я только успел закрыть глаза и забыться в сладких объятиях Морфея, не нарушаемых сновидениями, как почувствовал, что кто-то трясет мое левое плечо, будит меня и что-то шепчет. Я, наконец, очнулся и понял, что это Карпенко, наш караульщик. Он шептал: «Виктор Дмитриевич! У кунгаса хтось е», то есть в кунгасе кто-то есть.

Я быстро разбудил, кажется, Авраменко, спавшего рядом, он — соседа и так скоро, но бесшумно, мы все проснулись, тихонько из палатки выбрались наружу и с ружьями наизготовку приблизились к кунгасу, стоявшему у берега, окружив его полукольцом. В нем действительно шевелился человек, сидевший на корточках и что-то делавший. Не сговариваясь, мы одновременно вскинули ружья и разными голосами закричали. Шесть голосов командовали: «Руки вверх!» и «Ложись!».

Он, по-видимому, был озадачен тем, как ему одновременно выполнить оба приказа. Он стал на ноги и, сильно нагнувшись вперед, поднял вверх обе руки. Мы взяли его в плен.

Стали тут же расспрашивать его, кто он, откуда бежал, как его имя и фамилия, зачем явился к нам и так далее. Он рассказал, что он заключенный, бежал с рудника «Хениканджа» или с обогатительной фабрики этого рудника. Проплывал вчера днем на плотике мимо нашей стоянки, причалил метрах в двухстах ниже, подошел в чаще леса поближе и лежал там до ночи, слушая все наши разговоры, и, дождавшись, когда мы все, уснув, замолкли, полез в кунгас. У нас он хотел только стащить продовольствие и немножко «прибарахлиться». Он действовал проворно и к тому времени, когда мы его взяли в плен, успел уже приготовить те вещи, которые хотел взять с собой. Помню, прихватил он с собой окорок, который мы почему-то не успели съесть сами, и еще консервы, сахар, крупу… На себя он успел надеть новую телогрейку, брюки и приготовил американские желтые солдатские ботинки на двойной кожаной подошве. Кроме того, он успел и поесть, опустошив банку тушенки и еще что-то.

Он клялся, что ничего плохого против нас не замышлял, что если б он захотел, то смог бы угнать весь наш кунгас, обрезав швартовые концы, то есть веревки. Это на первый взгляд звучало убедительно, но только на первый взгляд, потому что в действительности если бы он и обрезал или отвязал швартовые концы, то течение вовсе не подхватило бы кунгас, стоявший в узкой и тихой протоке, как в заливе или в заводи. Чтобы отчалить, ему пришлось бы, орудуя одной из длинных гребей, отталкиваться от берега и выходить на струю, что вряд ли можно было бы сделать бесшумно.

Но сейчас передо мной была другая задача: куда девать пленного беглеца? Начинался дождик. Моросило пока слабо, но можно было ожидать, что он усилится. У нас были здесь только две маленькие палатки размерами 2×3 м, а нас было шесть человек. Впустить беглеца в одну из палаток, чтобы он вместе с нами спасался от дождя, ожидая, когда я его отправлю на прииск в сопровождении рабочего Ручки, вооруженного мелкокалиберной винтовкой, я решил, не годится, так как он может зарезать кого-нибудь из нас и бежать. Пускай, решил я, он пока поживет, как Робинзон, на необитаемом острове один, без Пятницы. Тем более что остров, действительно необитаемый, был рядом, что называется, под рукой, за узенькой протокой, в которой стоял кунгас. Дров, притом сухих, на острове больше чем нужно — в головной его части был большой залом.

Мы снабдили беглеца спичками и кормили все время, пока он жил на нашем острове. Случилось так, что дождь выдался большой и продолжительный. Вода в Кулу стала быстро прибывать, затапливая сначала нижнюю часть острова или, вернее, косу, на которой жил наш Робинзон. Скоро и она вся скрылась под водой, оставив над ее поверхностью только верхнюю часть залома из деревьев, большей частью лиственниц с корнями-подставками. Эти деревья во время дождей, когда река с особенно большой силой подмывает берега, обрушиваются в воду и, превращаясь в плавник, пускаются в путь. Когда наступает спад воды, они нередко садятся где-нибудь на мель, причем зачастую настолько запутываются корнями и ветвями, скрепляясь с ранее и позднее принесенным сюда лесом, что остаются здесь навсегда. Даже большой паводок не в силах поднять такой залом и унести.

Вот на этой горке из деревьев и разного мелкого дровяного лома, высушенного на солнце и затем вымокшего под дождем, и жил теперь наш беглец, продолжая, с одной стороны, мокнуть под дождем, а с другой — подсушиваться у костра. Это было не страшно в конце июня и всем нам хорошо знакомо по собственной многократной практике. Он постоянно и почти непрерывно напоминал о себе, производя большой шум при заготовке дров для костра, и затихал, только когда засыпал. Над горой деревьев, где он жил, постоянно вилась струйка дыма от костра.

Потом дождь перестал. Стала постепенно спадать и вода, и настал день, когда я решил, что завтра утром Андрей Ручка поведет беглеца на прииск и сдаст его оперативному уполномоченному, которому я уже заготовил соответствующую бумагу.

Вечером Робинзон долго возился с костром, стучал дровами и долго не затихал, но, наконец, угомонился и, казалось, заснул. Не проснулся и не вылез наверх из-за своей дровяной баррикады он и утром, когда все наши были уже на ногах. На острове продолжал пылать костер, валил дым.

Начали, как обычно, окликать беглеца: «Эй, Робинзон, вставай, лови передачу», но он в ответ не проявлял признаков жизни. Это показалось подозрительным. Малыгин поехал на плотике на остров и обнаружил, что Робинзона нашего и след простыл, а костер он оставил гореть нарочно для отвода глаз.

Оказалось, что он так долго и возился накануне поздно вечером, что был занят сооружением плота. Как он это делал, не имея никакого инструмента, и чем он связывал свои два-три бревнышка, из которых мог получиться, очевидно, только самый примитивный плотик, на котором можно плыть, только лежа на нем животом, подобно сфинксу, и вымачивая свой окоченевший от холода живот в ледяной воде, осталось для меня загадкой.

Загадочной осталась и дальнейшая судьба нашего Робинзона, вряд ли он оставался живым даже до осени того же 1945 года.

На Таяхтахе

Вскоре после начала полевых работ мы оказались в верховьях речки Таяхтаха, что в переводе с якутского языка означает «Лосевая» или «Сохатиная». Нужно сказать, что это якутское название речки было очень метким и действительно отражало положение вещей. Следов пребывания сохатых было здесь много. И отпечатки их копыт на влажном песке у русла реки и ее притоков, и заломленные, свисающие вниз ветви тальника с обглоданными листьями, и, наконец, следы их хорошего пищеварения — все говорило о том, что этих зверей здесь много. Правда, живых лосей я здесь не видел, но это, как я знал, происходило только потому, что зверь этот осторожен, имеет хорошее зрение, обоняние и слух, а геологу приходится шуметь, разбивать молотком камни, и соблюдать тишину он не может.

Лепихину выпала честь открытия там, на Таяхтахе, окаменелости, датирующей осадочную толщу анизийским и ладинским ярусами среднего триаса. В тот вечер я тоже пришел с фауной. Но я собрал обыкновенную верхнепермскую, можно сказать, пошлую фауну, а Лепихин нашел и собрал среднетриасовую и притом обильную фауну и, что особенно было интересно, на заболоченном участке водораздела в депрессионном участке. Там, в выветренном элювиально-делювиальном слое, при его оттаивании весной образуются характерные для участков полигональных почв грязевые конвекционные токи, приводящие к образованию полигональных почв и каменных колец.

В этих так называемых каменных кольцах среди редких и мелких обломочков глинистых сланцев довольно часто встречаются эллипсоидальные, овалоидные и круглые кремневые или глинисто-кремневые конкреции, нередко заключающие в себе остатки окаменелых аммонитов среднетриасового возраста. Вероятно, в связи с прокаливанием горных пород этого участка во время, возможно, неоднократных, лесных пожаров среди конкреций, носящих иногда явные следы ожогов, преобладают не целые, а расколовшиеся — обнажающие в изломах аммонитов.

Последующими маршрутами мы с Лепихиным проследили те же отложения в ряде разрезов по отрогам водораздела, пересекающим полосу среднетриасовых отложений.

В тот вечер, когда Лепихин, ходивший почему-то, как и я, один, в первый раз принес среднетриасовые окаменелости и показывал их мне. Когда я уже все посмотрел, он вынул еще что-то завернутое в тряпку и со словами: «А эта фауна как вам понравится?» подал мне. В тряпке оказался язык лосихи. Рассказал, как он шел по тому самому отрогу водораздела, на котором собирал окаменелости, и, раздвинув ветви куста ольхи перед собой, вдруг увидел лосиху, которая, вскинув голову и поставив вертикально уши, повернутые раковинами ему навстречу, широко открыв ноздри, нюхала воздух, слушала подозрительные шорохи и смотрела прямо в сторону Лепихина. Но его она почему-то не успела увидеть, когда он шел, раздвигая кусты, а теперь он уже сидел, не шевелясь, в кусте, и она уже не могла его видеть. Сидел он так недолго. Ружье — одностволка-ижевка, так называемая Ижевск-Джонсон Джонсон, выменянная минувшей зимой за две пачки махорки, — было у него в руках, и он решил стрелять, пока она еще не пустилась вскачь прочь от него. Прицелился в лоб, нажал гашетку — мимо. Корова сделала резкий прыжок в сторону и опять застыла, повернувшись на 90 градусов, обратив теперь к нему свой левый бок. Должно быть, ее обмануло эхо и ей показалось, что опасность ей угрожает с той стороны.

Во второй раз Лепихин уже не промахнулся, и она была убита. Телок, который был с ней, долго не хотел уходить, но потом убежал. Этот поступок Лепихина я, конечно, осудил, — это было браконьерство, не вызванное даже необходимостью, потому что продукты у нас были в достаточном количестве. Долго говорили об этом.

Но тем не менее мясо нужно было забрать и использовать, раз уж так получилось. Да и, кроме того, местному населению — якутам и орочам разрешается убивать лосей, и они это делают постоянно. Запрещается только нам. Поэтому на другой день я, Лепихин и Карпенко собрались с утра пораньше на то место. Ободрали и разделали тушу, разрубив ее топором и разрезав на части. Потом на северном склоне отрога сняли большим пластом мох, обнажив мерзлый грунт со льдом, сложили на этом участке все мясо, укрыли его мхом, нарезанным дополнительно на соседних участках, и сверху навалили ветвей с листьями, хотя, собственно, солнечные лучи не доставали до этого участка. Только шкуру мы развесили на просушку, вывернув ее мездрой наружу.

Потом с мешком, наполненным мясом, вернулись к себе в палатку. По дороге я придумал, как сделать котлеты, не имея мясорубки. Я решил, что можно обойтись топором. Прежде всего, нужно было сделать толстую деревянную плашку, на которой потом рубить топором же мясо.

Так и сделали, по неопытности рассчитали плохо, и котлет получилось больше, чем было нужно. В общем, их оказалось много, а нас мало.

Лепихин тогда спросил Бекашева: «Это правда, что у татар есть такой праздник, который называется Байрам, когда все татары целый день едят не переставая?». А Бекашев, кажется, ответил, что в Байрам ничего не едят и не пьют от восхода до заката солнца и только вечером приступают к еде.

Это лето в смысле питания у нас было исключительно хорошее. Только мы доели первого медведя, как Лепихин убил лосиху, съели и ее, как я убил второго медведя. Рабочие были все время рады и благодарили особенно за то, что эта пища не стоила им ни копейки.

Работа с базой на кунгасе

Мне в то лето очень понравилась геологическая съемка с передвижной базой, находящейся на кунгасе. Передвигаясь по мере обработки площади, она постоянно оставалась на относительно небольшом расстоянии от объектов исследований, что очень облегчало работу сухопутного конного транспорта. Только благодаря этому нам почти вполне хватало наших двух кляч, полученных на Кулинской электростанции, — больной слабой кобылы гнедой масти и старого сивого мерина. Полевым партиям ведь всегда старались отдать тех лошадей, которые были слабы, больны, стары и являлись обузой в хозяйстве, в котором они находились. Я это давно и хорошо знал, так как еще на Бутугычаге в первый год работы мне преподали хороший урок.

В это лето мне не приходилось тревожиться мыслью о том, как мы будем выходить из района работ после их завершения, так как мы были вполне обеспечены транспортом, имея посудину большого водоизмещения, во всяком случае, с запасом плавучести и грузоподъемности в несколько тонн.

А летом за нами передвигался наш склад, передвигалась и хлебопекарня. У нас русской печью служила обыкновенная двухсотлитровая бочка от бензина, масла или спирта, у которой одно дно было вынуто, а возле другого было прорезано отверстие для трубы. Когда, сплавившись на новое место, кунгас причаливал к берегу, привязывали его веревками к растущим на берегу лиственницам, Чабудаев немедленно вооружался лопатой и принимался копать в борту террасы ямы для своей бочки. Яма должна была получиться такой глубины, чтобы в ней поместилась бочка лежа на боку и чтобы оставалось над бочкой еще сантиметров 30–40 для того, чтобы ее можно было засыпать песком и галькой. Затем он устанавливал над бочкой дымоход и принимался топить печку, чтобы просушить и прогреть песок и галечник, прилегающий к стенкам бочки-печки снаружи.

Второй медведь

Прошло всего 39 дней после удачной охоты на первого медведя, и я совершенно неожиданно для себя (думаю, что и для других) при неправдоподобных и невероятных обстоятельствах убил второго.

Начался этот необыкновенно счастливый день с того, что, едва проснувшись, открыв глаза и увидев, что уже светло и что все обитатели палатки еще спят, я тут же услышал шум ветра в ветвях над палаткой и только успел вспомнить, что мы стоим в горелой роще, вспомнить, как вчера поздно вечером в полной черной темноте шел сюда на свет костра, возвращаясь из маршрута и пробираясь среди путаницы поваленных деревьев.

Только подумав, что сидеть в палатке в сгоревшем лиственничном боре при ветре смертельно опасно, я тут же услышал шум падающего дерева, треск лопающихся корней и веток и, должно быть, инстинктивно понял, что дерево валится на палатку. Времени для размышлений или хотя бы на то, чтобы растолкать спящих соседей, у меня не было. Оно измерялось секундами, и я, не успев ничего сделать, стремглав выскочил из палатки и увидел, что действительно прямо на нее почти поперек падает довольно большая сухая, горелая лиственница.

Обитателей палатки спасло то, что накануне, переехав сюда, когда все другие были в маршрутах, Бекашев не нашел здесь тонких жердей, которые обычно используются для постановки палатки. Поэтому он соорудил козлы и матку из довольно толстых деревьев, которые поднимал один и перетаскивал с большим трудом. Это сооружение и приняло на себя всю силу удара упавшего дерева и выдержало с честью этот удар. К счастью, упавшее дерево было не столь уж велико и тяжело, сыграло роль и то, что оно было сухое, горелое, что удар оно нанесло не вершиной, а средней своей частью. Поэтому у нее не хватило живой силы, чтобы сокрушить мощный остов палатки и достигнуть костей лежавших в ней на полу трех человек.

Они, проснувшись при этом, даже не выразили радости по поводу почти чудесного спасения. В этот день я шел в маршрут вдвоем с Карпенко, а Лепихин отправлялся один. Вечером, закончив маршруты по двум смежным отрогам левого водораздела Нечи, мы должны были встретиться с Лепихиным в условленном месте в долине этой речки, чтобы там ночевать в его миниатюрной портативной палатке, рассчитанной на одного, втроем.

В конце маршрута Карпенко стал мечтать вслух о том, чтобы встретить и убить медведя. Я поддерживал этот разговор в шутливом тоне, считая его совершенно пустым, нереальным и ни к чему меня не обязывающим.

Но прошло не больше часа после этого разговора, как Карпенко, непрерывно крутя головой и шаря своим ищущим взором вокруг вблизи и вдали, нашел-таки медведя, а еще через полчаса я убил его одним выстрелом издали без страха и каких-либо переживаний. Потом, заломив вершины молодых деревьев, чтобы найти это место в темноте, мы пошли на условленное место, забрав по дороге рюкзаки, которые мы сбросили, когда побежали наперехват медведю. Встретили Лепихина и с ним вернулись к убитому зверю, поставив тут маленькую палатку, переночевали, а утром, послав Карпенко на устье Нечи к кунгасу, где в это время находились и наши лошади, мы с Лепихиным принялись обдирать зверя, причем я был удивлен, во-первых, тем, что пуля пробила его навылет, и, во-вторых, тем, что выходное отверстие оказалось меньше, чем входное, а не наоборот, как бывает обычно.

Ободрав тушу, мы отрезали кусок и поставили его на костер варить. Оно варилось бесконечно долго. Вернулись Карпенко с Бекашевым и лошадьми. С ними пришел и Авраменко с Ручкой и Малыгиным, а мясо все еще было твердым, как подошвенная резина. Четыре часа варится медвежатина!

Большую часть мяса Бекашев в этот же день отвез на кунгас, чтобы там присолить его. Меньшую — дней на 10 оставили у себя. По опыту мы уже знали, что мясо, положенное в мешок, привязанный длинной веревкой к дереву и погруженное в холодные струи ручья или речки больше 10 дней остается совершенно свежим. Кто-то говорил, что мясо в воде вымокает и теряет свои вкусовые качества. Вероятно, что так оно и есть, но ни я, ни мои сотрудники этого не замечали.

Нас теперь было не четверо, как раньше, а 7 человек, потому что Авраменко с промывальщиком и рабочим оставались жить в нашей палатке до тех пор, пока, обрабатывая бассейн Нечи, мы переносили свою палатку вдоль по ее долине. Однажды, я помню, что это было 8 августа, выдался очень дождливый день. Мы не пошли работать, оставаясь в палатке. Авраменко занялся варкой супа с фрикадельками из медвежатины. При этом между ним и Лепихиным возник какой-то разговор, во время которого Авраменко почему-то сказал, что он этот суп варит для себя. Я был возмущен услышанным, но промолчал, решив сделать вид, что пропустил мимо ушей, потому что не мог же я сказать, что медведей я тоже убивал для себя, а вы, дескать, варите из их мяса суп для себя. Это было бы неприлично.

О том, что это происходило именно 8 августа, я запомнил потому, что на другой день, выйдя в маршрут, я вдруг заметил, что комаров уже почти совсем нет, тогда как еще позавчера черные тучи их висели над головой. Тогда я подумал, что нужно запомнить эту дату, после которой в тайге наступает новая жизнь, становится легче жить, дышать и работать. И хотя на смену комарам является мошка, которую некоторые считают даже большим злом, чем комары, она на самом деле ни в какое сравнение с ними не идет. Ее терпеть гораздо легче.

Поездка в Усть-Омчуг с Андреем Ручкой

Однажды в середине августа я решил съездить в Усть-Омчуг и попутно отвезти брату и его семье кусок медвежатины.

Утром я вышел из своей палатки, стоявшей на высоком четырехметровом берегу Колымы, и невольно залюбовался на красивую реку, спокойно катившую под безоблачным небом свои синие воды, озаряемые лучами недавно взошедшего солнца. Оно было сзади, и поэтому я не мог видеть ослепительного блеска спокойной зеркально гладкой поверхности реки, нигде не нарушаемой рябью от малейшего дуновения легкого ветерка. Внимание мое привлекла какая-то точка, белевшая вдали на прямом участке реки. Нетрудно было догадаться, что это человек в чем-то белом, скорее всего, в халате плывет на лодке, спускаясь по течению в нашу сторону.

Потом на берег вышли другие обитатели палатки и стали выражать недоумение по поводу халата на человеке, плывущем в лодке по реке. Он уже приблизился и стал виднее. Он довольно быстро приближался, и уже можно было удостовериться, что на человеке в лодке был действительно белый халат, как мы и думали, но было до нелепости странно видеть такой наряд на человеке в лодке. Гадали о том, кто он может быть — врач, повар или парикмахер, но почему-то не могли решить этого вопроса, хотя он был не так уж загадочен. Ясно каждому, что ни врач, ни повар не могли бы оказаться в белом халате в тайге, в дороге, в лодке. И тому и другому нужно было бы сохранить халат чистым, первому до встречи с больными, а второму тоже до его работы. Парикмахер же, которому предстояла встреча с нетребовательными снисходительными клиентами, мог себе позволить путешествовать по таежной реке в таком красивом наряде, на который, должно быть, с берегов засматривались медведи.

Но профессия речного туриста стала понятна по первому же оброненному им как бы невзначай словечку, когда он, причалив к берегу и подхватив из лодки чемоданчик, взошел на нашу террасу по сделанным в ее борту ступеням. «Позарастали», — сказал он вместо слов приветствия, и сразу стало понятно, что он парикмахер. Халатик на нем только издали под лучами солнца выглядел белым или даже белоснежным, а на самом деле был далеко не первой свежести. Оказалось, что он едет «обслуживать» бригаду сенокосчиков. Мы же для него оказались находкой. Он стал уговаривать и нас обслужиться у него. Некоторые согласились. Я тоже решил расстаться со своими только что с трудом отращенными красивыми рыжеватыми усами, которые мне казались похожими на усы Симонова в фильме Петр I (актер Николай Симонов в фильме Владимира Петрова «Петр Первый» (1937–1938 гг.). — Ред.), которыми он свободно шевелил, как кот.

Я решил принести такую жертву, собираясь поехать в Усть-Омчуг, так что приезд парикмахера оказался кстати. Кстати пришлась и его лодка, которой я решил воспользоваться на первом этапе пути.

И вот, взяв с собой кусок медвежатины в мешке и рюкзак с продуктами и вещами, мы с Андреем Ручкой вскоре уселись на лодку парикмахера и поплыли с ним вниз к устью Хатыннаха, где работали сенокосные бригады, к которым он направлялся.

Оттуда поплыли дальше и остановились ночевать на стоянке отряда М. А. Беляева.

На устье Теньки, откуда нужно было ехать автотранспортом, мы застали много грузовиков, что было нам на руку, так как было легче уехать дальше. А вызван этот наплыв автомашин сюда был амнистией заключенных в честь Победы. Против устья Теньки на левом берегу Колымы была большая агробаза, на которой работали заключенные-женщины. Многих из них, даже чуть ли не всех, в связи с амнистией теперь освобождали, и вот со всей округи как мухи на мед слетались туда всякие личности — и бывшие заключенные, и договорники, чтобы найти себе среди них «подруг жизни».

Не знаю, какие предлоги выдумывали эти женихи и шофера, чтобы как-то оправдать поездки сюда. Скорее всего, они делали эти «крючочки» в 90 км в оба конца от 239-го км просто без всяких оправданий, а другие выдумывали какие-то предлоги, чтобы сгонять машину на прииск «Дусканья», и оттуда попутно заезжали на устье Теньки, находящееся рядом.

Но на пути женихов лежала и водная преграда. Колыма преграждала им путь от конца дороги до агробазы. Там была принадлежавшая агробазе лодка, но перевозить на ней эту публику отказывались. И вот когда мы с Ручкой подъехали, они толпой хлынули к нашей лодке. Кого-то из них Ручка, кажется, перевез.

А в Усть-Омчуге мы услышали другую новость — «комсомолок везут». Не помню точно, но, кажется, еще до выезда в поле, весной распространился слух о том, что «сегодня из Магадана приедет автобус с комсомолками». Но он почему-то не пришел тогда, а пришел уже после того, как мы уехали обратно.

Уже на обратном пути, приехав на 239-й км и ожидая попутного грузовика, мы с Андреем, во-первых, слышали смешной телефонный разговор. Какой-то тип из служащих, кажется, диспетчер названивал «от нас», то есть с 239-го км, куда-то своему начальнику и жаловался, что «дают только 18 комсомолок, а этого для нас мало»; а во-вторых, мы видели еще женихов, направлявшихся на ту же агробазу и ожидавших попутного транспорта. Двое таких сидели за столом, что-то жевали, и один уговаривал другого, чтобы тот не ел или не пил чего-то там, приготовленного для тех женщин.

Добравшись до Кулинского моста, мы взяли у кого-то поперечную пилу, отрезали часть сплотка от неработающего заброшенного бона и поплыли на нем, как на маленьком плоту. Он действительно был мал и сильно погружался в воду, когда мы на нем находились.

Останавливались мы по дороге на базе П. Н. Котылева на левом берегу Кулу. Меня очень удивило, что там в это время находился сам П. Н. Котылев. Потом останавливались и, кажется, ночевали на стоянке С. И. Кожанова, который, как и мы, сплавлялся на кунгасе и проводил геоморфологическое изучение долины Кулу и Колымы с инструментальной съемкой поперечных профилей долин, с измерением высоты террас и так далее.

Маршруты в одиночку

Лето 1945 года осталось для меня примечательным не только моими первыми двумя медведями, которых я убил, несмотря на то что, по крайней мере, года на 4 раньше перестал мечтать о том, что когда-нибудь отважусь на единоборство с таким зверем. Еще более, чем этими медведями, оно осталось для меня памятным маршрутами, которые я проделывал почти всегда в одиночку.

Намного позднее я узнал о том, что такая работа запрещается правилами техники безопасности. В то же время, может быть, и совсем не было таких правил для геолого-поисковых работ. А если они и были, то их не популяризировали, проще говоря, прятали от тех, для кого они были составлены. Мне и до этого лета приходилось иногда ходить в маршруты в одиночку, но именно лишь иногда, то есть не систематически. Так случилось в 1943 году, когда строптивый рабочий бросил работу в августе и я некоторое время был вынужден обходиться без него, ходить в маршруты с коллектором Шинкаренко. Тогда я иногда разделялся с ним на некоторое время, и мы ходили порознь.

А в 1945 году приходилось так работать все время. Связано это было в свою очередь с тем, что база наша была передвижная, на кунгасе, и для ее охраны по ночам на стоянках нужен был еще один человек кроме находившегося там постоянно кладовщика. А в соответствии с проектом весь личный состав партии у нас состоял из начальника, двух прорабов, промывальщика и пятерых рабочих, из которых один был кладовщик, один возчик и одного еще приходилось выделять для ночной охраны кунгаса.

Таким образом, для работы в маршрутах можно было одалживать только двух рабочих, один из которых (Ручка) постоянно работал в поисковом отряде, а другого приходилось посылать в маршруты с Лепихиным. Я же оставался один.

Проделывать в одиночку однодневные маршруты было еще не так скверно, а вот отправляться одному в маршрут хотя бы на два дня было уже совсем не так. Сначала было даже немного страшновато одному останавливаться на ночлег, варить себе пищу, сидеть у костра, ныряя ложкой в котелок, а вокруг тебя узкое, озаренное костром пространство, а дальше черная, непроглядная тьма, как кажется, когда глядишь от костра.

Но к таким одиночным ночлегам с почти безмятежным сном у костра черной и холодной, иногда дождливой ночью я привык еще в 1943 году и почти совсем не боялся, зная, что люди в такие ночи спят, а не шастают в дремучей тайге в поисках случайных встреч, а зверей, в частности медведей, волков, рысей, росомах в колымской тайге очень мало, и встреча с ними ночью маловероятна. Особенно маловероятно, чтобы эти звери ходили ночью в поисках спящих людей.

Двухдневные и, разумеется, еще более длительные одиночества в маршрутах в тайге и на сопках неприятны не только своими страхами, до тех пор, пока не привыкнешь к этому, но и скукой. Скучно целый день или больше не видеть ни одного человека и не произнести ни одного слова.

На устье ручья Тасс

В конце лета мы уже дня три простояли на устье ручья Тасс, когда метрах в семистах, не доезжая нас на широкой длинной косе того же правого берега Колымы, остановилась партия С. И. Кожанова. Эта партия была большая, больше 20 человек… Однажды довольно поздним утром я пошел к С. И. Кожанову. Когда я сидел в палатке у них и разговаривал с Кожановым и прорабом Ниспевичем, вдруг прибежал запыхавшийся коллектор Ельницкий. Он был чем-то сильно возбужден, а мое присутствие оказалось некстати. Поэтому он начал что-то шептать на ухо Ниспевичу.

Оказывается, Ельницкий, недавно отправившийся вместе с рабочим в маршрут, где-то, поднимаясь по распадку, встретил ловушку — привязанную к дереву петлю из тонкого стального троса, в которой оказалась недавно поймавшаяся, но уже неживая лосиха. Нужно было сейчас же забрать мясо, пока оно еще не начало портиться. Вот поэтому Ельницкий и прибежал, чтобы взять топор, мешки для мяса и ножи. А здесь в палатке он некстати увидел меня. И я оказался лишним, мешавшим им посекретничать.

Эта туша была съедена партией Кожанова за три дня, как мне потом рассказывал Ниспевич. Каждый из них в день съедал в среднем около одного килограмма мяса. Поэтому неудивительно, что, по подсчетам того же Ниспевича, около 94 % партии болело эти дни поносом. Когда ставили на костер большие кастрюли с мясом, чтобы варить пищу для всех, вокруг них на тот же костер лепились консервные баночки, тоже с мясом, в которых каждый рабочий варил для себя отдельно.

Ничего подобного не было в нашей партии, когда мы ели наших зверей. Я думал, что это было нормальное явление, и совсем не удивлялся тому, что все они не бросаются пожирать мясо наперегонки, как бы боясь, что другие съедят больше.

У Кожанова же такое безобразие происходило, несомненно, потому, что зверь был общий, найден коллектором и рабочим, и все дело было пущено на самотек. Только поэтому каждый торопился «скушать» побольше мяса, за которое ничего не нужно было платить. Каждый боялся промедлить лишнюю минуту, зная, что за эту минуту другие съедят то, что, может быть, достанется тебе, если ты не будешь медлить.

Коллектор Ельницкий, один из героев истории с сохатым, погиб в следующем году на Больших Колымских порогах. Тогда партия С. И. Кожанова почти в том же составе продолжала вести геоморфологическое изучение долины Колымы на участке между устьем Теньки и устьями рек Кюэль-Сиена и Конго.

Этот отрезок реки пересекает большие гранитные массивы Малой и Большой порожных цепей. Именно здесь находятся участки врезания и пороги. Кунгасы через эти пороги, как через Малый, так и через Большой, проходят всегда благополучно, но плавать через них на лодке нужно очень осторожно. А Ельницкий плыл именно на лодке и, считая себя парнем бывалым и опытным, не проявлял, очевидно, особой осторожности. Он ловил рыбу с лодки на удочку, останавливаясь для этого то у одного, то у другого камня, отпуская кунгас вперед и затем догоняя его.

Утонул он, когда кунгас уже находился далеко впереди, и поэтому никто не видел, как это произошло, и никто не мог прийти ему на помощь. Вероятно, неожиданно для него опрокинуло лодку, а потом или ударило его где-нибудь головой о камень, или затянуло в водоворот и заставило нахлебаться воды.

Иван Громов

Когда мы сплавились к устью Оротукской протоки и наш кунгас пристал к высокому правому берегу Колымы, я, взяв ружье, пошел вдоль берега протоки посмотреть окрестности. Недалеко от своей новой стоянки я увидел палатку, стоявшую на берегу, заглянул в нее и, получив разрешение, вошел внутрь. В ней были орочи — мужчина и женщина. Он заговорил сначала об охоте, вернее, стал меня расспрашивать о ней, видя у меня в руках ружье. Потом стал рассказывать о себе, о том, что ему колхоз построил новый дом в поселке Тыэллах на другом берегу Колымы, почти напротив этого места, о том, что здесь они работают на сенокосе, что тут у них бригада орочей.

«Моя, — говорил он, — не якут, моя ороч». И еще сказал, что он охотник.

Во все время разговора, пока он мне рассказывал все это, я думал о том, где я видел уже этого человека раньше? Лицо его мне сразу же показалось очень знакомым, и вот я думал, слушая его и стараясь вспомнить, кто он, когда и где я его видел? И мне это удалось, даже имя и фамилию его я успел вспомнить.

Поэтому в ответ на его последние слова я спокойно сказал: «Я знаю — ты Иван Громов». Он даже подпрыгнул, сидя на полу, так поразили его мои слова и радостно вскричал: «Почему твоя знает?». Он был очень удивлен моей осведомленностью о нем. И тут я напомнил ему, при каких обстоятельствах я видел его раньше, пять лет назад, и притом не один раз, кажется, это было. Напомнил, как в начале лета 1940 года он заезжал к начальнику Нечинского разведрайона Николаю Николаевичу Малькову, привез и продал ему медвежью шкуру, которую обещал ему раньше, что, кроме медвежьей, у него были с собой волчья шкура и шкура рыси, которые он вез сдавать на факторию в Оротук. Меня тогда так же, как и Малькова, удивило, что на медвежьей шкуре, содранной целиком с пальцами лап и когтями, были обрезаны уши и зашиты ушные и глазные отверстия. Он объяснил, что это обычай орочских охотников, которые делают это, чтобы убитый медведь не мог услышать и увидеть, кто его убил, и не мог бы рассказать другим зверям, чтобы те отомстили охотнику.

Он все это вспомнил, кажется, вспомнил и меня. Выражал по этому поводу восторг и даже восклицал: «Жаль, ичпирта нету!».

Потом он рассказывал, что зимой будет охотиться на белку и горностая на Детрине недалеко от нашего Усть-Омчуга. Я приглашал его заехать к нам с братом, дал ему адрес и нарисовал схематический план расположения нашего дома. Просил, чтобы он привез и продал нам мяса. Он обещал, и мы расстались друзьями. Потом и он не раз заходил на нашу стоянку, пил у нас чай, хвалил мои медвежьи шкуры, развешанные на солнце, и даже просил, чтобы я продал ему одну из них, снятую с первого медведя, недавно поднявшегося из берлоги, и поэтому еще не линявшую — пушистую и теплую. Он хотел сделать из нее себе одеяло. Но я сказал, что не могу этого сделать, потому что она дорога мне как память о первом медведе.

Иван Громов действительно заехал, кажется, в один из январских дней. Верхом на оленях он и его жена подъехали прямо к дому, в котором мы с братом и его семьей жили. Помню, Инна и еще кто-то из детей садились на них верхом, и Иван покатал немного их, поводив оленей возле дома. Они привезли нам, как обещал Иван, кусок оленьей туши и целый мешок беличьих тушек. Мы долго потом ели этих ободранных белок, похожих, должно быть, на ободранных крыс. Хотя ободранных крыс мне видеть, конечно, не приходилось, но сходство ободранных белок с воображаемыми крысами несомненно, особенно это придают им ободранные тонкие длинные хвосты.

Мы угостили их ужином, и они опьянели от самой малой дозы спиртного. При этом Иван опьянел гораздо сильней, чем его жена, и она еще возилась, ухаживая за ним. Он довольно долго лежал, прежде чем пришел в себя настолько, чтобы быть в состоянии добраться до своей стоянки, расположенной на берегу реки где-то недалеко от поселка.

И вот прошло еще 10 лет. В 1955 году летом я стоял у дороги в поселке Транспортном, ожидая попутной машины. Подошла машина, идущая в противоположном направлении. Остановилась. Из ее кузова спрыгнули на землю несколько пассажиров. В одном из них я, присмотревшись, узнал Ивана Громова. На этот раз и он меня узнал. Подходит и говорит: «Балодин, что ли?». Орочи вместо «в» произносят «б».

Он был очень рад этой встрече и во чтобы то ни стало хотел угостить меня в свою очередь. Я уж и так и сяк отказывался и пытался отвертеться от этого, но мне никак не удавалось это, так как он не мог или, вернее, не хотел понять, что я в дороге и что поэтому мне нельзя пить. Мне не удалось отвертеться от него и откуда-то взявшегося его приятеля — такого же ороча. Вынужден я был пойти с ними даже в магазин, где они хотели купить спирта или чего-нибудь спиртного. Но там, воспользовавшись тем, что мои знакомые тунгусы отвернулись, я позорно сбежал от них.

Мне тогда показалось, что в этом единственный выход из положения и что я в самом деле не мог с ними пить спирт, когда мне предстояло ехать на попутной грузовой машине вечером или ночью, возможно, с попутчиками.

Потом мне, правда, приходило в голову, что я, пожалуй, напрасно обидел человека, лишив удовольствия угостить меня. Ведь мне ничего не стоило посидеть с ними, выпить совсем без всякого на себя воздействия такую же крохотную дозу горючего, которая его свалила с ног десять лет назад. Сделал бы так, и меня не мучила бы совесть вот уже 16 лет…

Больше я не встречал своего приятеля ороча, с которым виделся четыре раза на протяжении 15 лет.

В последнюю встречу он успел мне рассказать, что пасет теперь оленей в верхнем течении Теньки. Стреляет волков, которые подходят к стаду.

Начальники

Грустные новости

В то лето начальники приезжали ко мне дважды. Это, впрочем, совсем неудивительно, потому что летом на реке хорошо, а на лодке идти сплавом по течению особенно приятно и легко, потому что можно часами даже не шевелить веслами. Это совсем не то, что шагать или даже ехать верхом на лошади по таежной тропе, даже по хорошей сухой тропе, не говоря уже о тропе на болотистых участках, о ходьбе или верховой езде по бездорожью. Ходьба по таежной тропе и даже верховая езда по ней, особенно если тропа плохая, если она идет по заболоченной долине или приходится идти по бездорожью, — всегда тяжелая, утомительная работа. Плавание же на лодке по течению, особенно в хорошую недождливую теплую погоду, — это отдых, мечта усталого искусанного кровожадными комарами пешехода.

Поездка на лодке — это отдых не только от ходьбы, от физической работы, но и от кровососов-комаров, которых на реке, над водой даже невдалеке от берегов бывает гораздо меньше или совсем не бывает. Особенно если веет даже слабый легкий ветерок.

Проголодавшись, легко найти подходящее для остановки место, причалить, сварить пищу на костре, вскипятить чаю… Можно захватив с собой в лодку только что вскипевший чайник, «баловаться чайком», так сказать, на ходу, не теряя лишнего времени.

Так делал, например, Христофор Иванович Калугин, большой любитель чая и водохлеб. Он говорил, что ему все равно — горячий ли чай, теплый или совсем холодный. Опустошив чайник, он причаливал к берегу, кипятил новый и с ним пускался в дальнейший путь.

Устье рек Теньки и Дусканьи, которые ныне впадают в Колымское водохранилище, а не в р. Колыму, как это было до введения в строй Колымской ГЭС в конце 70-х гг. XX века. Фото 2014 г.

На остановках можно удить хариусов и в случае удачи варить из них уху. Осенью нередко случается и подстрелить утку.

Хорошо летом и осенью на такой реке, как Колыма. Приятно проплыть на лодке этот довольно большой отрезок от Кулинского моста до устья Теньки, откуда можно уехать на автомашине, проделав эти две с половиной или три сотни километров за 3–4 дня. Хорошо оторваться от текущих начальнических дел и вырваться на лоно природы из тиши кабинета, нарушаемой звонками телефонов и треском пишущих машинок. Особенно хорошо, когда для этого не то чтобы благовидный предлог, а подлинная причина или повод есть — инспектирование работы ряда полевых партий. Например, в то лето на этом отрезке рек Кулу и Колымы работали, кроме моей партии, партии П. Н. Котылева, С. И. Кожанова, С. С. Герасименко, и посещать все эти партии действительно было необходимо.

В первый раз начальство явилось к нам в образе X. И. Калугина, сопровождаемого в качестве рабочего сыном главного геолога Борисом Аникеевым, которому было тогда 15 лет, и он еще учился в десятилетке. Через десять лет Борис, окончив среднюю школу в Усть-Омчуге и затем Ленинградский горный институт, выполняя полевые работы в районе порогов, утонул в Индигирке.

По счастливому стечению обстоятельств X. И. Калугин подплыл к нашей стоянке на берегу Колымы, как раз когда я подошел туда. Для X. И. Калугина это была удача, потому что если бы я не подошел, то ему пришлось бы потерять дня три, пока нашли бы меня и я подошел к берегу.

Во второй раз, уже в середине сентября к нашей стоянке на берегу Колымы в устье Оротукской протоки подплыла и причалила лодка, в которой были тот же X. И. Калугин, главный геолог Николай Петрович Аникеев, старший инженер геолого-поискового отдела ГРУДС Виктор Тихонович Матвеенко и рабочий Фуре.

Я в это время уже закончил свои маршруты и занимался полевой камеральной обработкой материалов, корректировал свою полевую геологическую карту и полевую геоморфологическую карту.

Техника Лепихина с рабочим Карпенко незадолго до этого я еще с предыдущей стоянки отправил в маршрут через весь район работ, чтобы он составил разрез вкрест простирания осадочных толщ по коренным обнажениям в берегах рек.

Естественно, что я подумал, когда они подъехали, что мне сделают замечание в связи с тем, что мы находимся уже за пределами своего района, так как закончили полевые работы и в то же время не возвращаемся в Усть-Омчуг. Единственное оправдание у меня было в том, что я ожидаю возвращения Лепихина и Карпенко из последнего маршрута. Но никаких оправданий с моей стороны не потребовалось, так как Аникеев сразу же сказал, что мы должны здесь дождаться выхода к берегу партии С. С. Герасименко и принять на свой кунгас все их снаряжение, инструмент, коллекции и все другие тяжести для доставки их на кунгасе на устье Теньки. Люди же вместе с лошадьми пойдут пешком.

Но все это, как и другие разговоры и пешая экскурсия на базу С. С. Герасименко, в которой принял участие и я, происходило немного после. А в то ясное прохладное осеннее утро, когда подошла лодка с инспекторами, мы только что успели закончить завтрак. Предложили и им подкрепиться с дороги, и они не отказались. Через 10 минут, работая вилкой и расправляясь с омлетом из яичного порошка, Аникеев шутя сказал: «Партия хорошая, материалы отличные». Он, конечно, шутил, будучи просто в благодушном настроении. Материалов же тогда они еще не видели. Но материалы у нас тогда действительно были хорошие. Слабо было только в отношении полезных ископаемых. Были слабые признаки россыпной золотоносности, но промышленных месторождений не было.

В. Т. Матвеенко рассказал мне тогда печальные новости. Во-первых, подробности трагической гибели А. А. Аврамова, произошедшей осенью прошлого года, и о гибели П. Н. Спиридонова, тоже трагической, произошедшей уже в этом году совсем недавно. Оба погибли преждевременно в расцвете жизненных сил.

Александр Алексеевич Аврамов был знаком мне уже 7 лет. Два года перед войной он работал начальникам полевых партий в нашем управлении, которое тогда только организовалось. Перед самой войной он отправился в отпуск как раз тогда, когда собирался в отпуск и я.

Но я, тогда уже сдав отчет и собравшись ехать, немного задержался из-за того, что мне необходимо было подождать брата, который сдавал тогда свои дела старшего геолога рудника «Бутугычаг» новому геологу Хамицаеву, чтобы ехать вместе с ним, с его женой Лилей и их дочкой, полуторалетней Нэлькой. Поэтому я предполагал уехать вторым рейсом теплохода «Феликс Дзержинский», а А. А. Аврамов со своей женой Вандой Адамировной и двухлетним сыном успел первым рейсом того же корабля отплыть на «материк». Поэтому они уже катили по необъятным просторам Сибири, когда грянула война. Они сначала продолжали катить, направляясь в Ленинград, но через день в Новосибирске он вынужден был остановиться. Дальше не пускали.

Здесь он совершил опрометчивый поступок. Вместо того, чтобы сразу же повернуть оглобли и ехать обратно на свою родную уже Колыму, он стал устраиваться в Новосибирске. Купил дом и поторопился устроиться на работу в местную геологическую организацию. Проведя так совсем недолго времени, он стал раздумывать над тем, зачем же он не вернулся сразу же на Колыму, ведь там же и денег платили больше в два раза со 100-процентной надбавкой, и работа была привычнее и интереснее. И пошел он тогда в местное представительство Дальстроя на консультацию, и там ему сказали, что его процентные надбавки не пропадут, если он немедленно вернется на Колыму.

Думая, что представители Дальстроя, то есть работники НКВД, знают свое дело и не лгут, он поверил их заверениям и поехал. И только добравшись до Магадана, он узнал, что его намеренно или не намеренно, но во всяком случае бессовестно обманули. Надбавки с него сняли, потому что он оформился на работу в другую организацию в Новосибирске и немного там поработал.

Так он еще больше осложнил свою жизнь. Жену с сыном он оставил в Новосибирске, сам оказался в Магадане, и теперь его уже никак не отпускали из Магадана опять в Новосибирск. И он продолжал хлопотать об этом почти до конца войны, до самой своей смерти.

Осенью 1944 года он, возвращаясь с полевых работ, шел с другими работниками своей полевой партии по берегу реки. Идти было плохо. Тропы не было. Берег был крутой, кочковатый, труднопроходимый. И он решил пойти по молодому гладкому льду, расстилавшемуся у берега. Но это было роковым решением. Едва он прыгнул на лед с берега, как моментально исчез с глаз шедших за ним следом работников партии, провалился сквозь тонкий лед, проломленный ударом, и был моментально затянут быстрым течением под лед. Люди, которые были рядом, никакой помощи ему оказать не сумели и не успели.

А Петр Николаевич Спиридонов, работавший раньше тоже начальником партии, потом в 1943 и в начале 1944 года старшим инженером геолого-поискового отдела в нашем управлении, а позднее на той же должности в ГРУДС, был в инспекционной поездке в одной из полевых партий, находившейся в дальней тайге. Недалеко от базы этой партии было небольшое озеро, на которое садились гидросамолеты. На гидроплане прилетел и Петр Николаевич. Он отправлялся обратно, и самолет, едва оторвавшись после разбега от водного зеркала, стал вдруг падать из-за того, что у него заглох мотор. Летчик крикнул пассажирам: «Бегите назад, в хвост!». Все побежали, а Спиридонов этого сделать не успел, так как ему что-то помешало. Он остался на месте и во время удара о деревья леса на берегу был убит сорвавшимся с места бензобаком.

X. И. Калугин «от имени и по поручению» ряда лиц из нашего поселка попросил меня, чтобы, используя большую грузоподъемность нашего корабля, мы привезли из Оротука картошки. Всего заявок поступило на 1,2 т. картошки. По неопытности я согласился на эту авантюру, думая, что это сделать будет не очень трудно. Казалось, нельзя было ожидать, что, прилагая к тому все силы, мы все окажемся не в состоянии выполнить это дело и довести его до конца.

Потом я с этой делегацией начальствующего состава ходил на базу партии С. С. Герасименко, находившуюся километрах в 15 от стоянки нашего кунгаса, а вечером сидел с ними же на озере в ожидании уток. Но их мы не дождались.

Ходили мы еще зачем-то с Матвеенко и Калугиным по старому Оротуку. Матвеенко искал какого-то старого якута-дагора («дагор» по якутски — друг, товарищ. — Ред.), а зачем тот был ему нужен, я совсем не помню. Поиски наши почему-то не увенчались успехом.

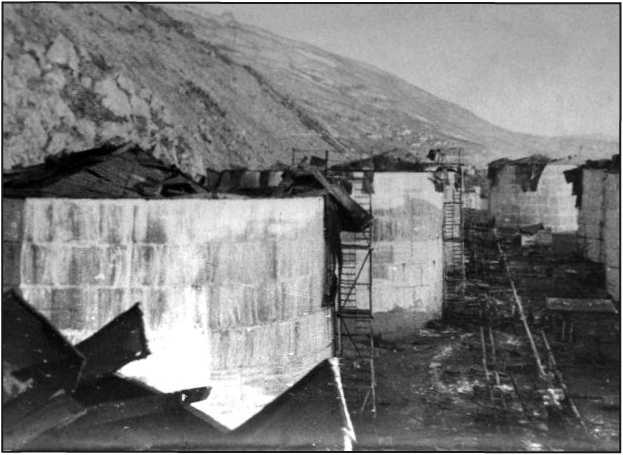

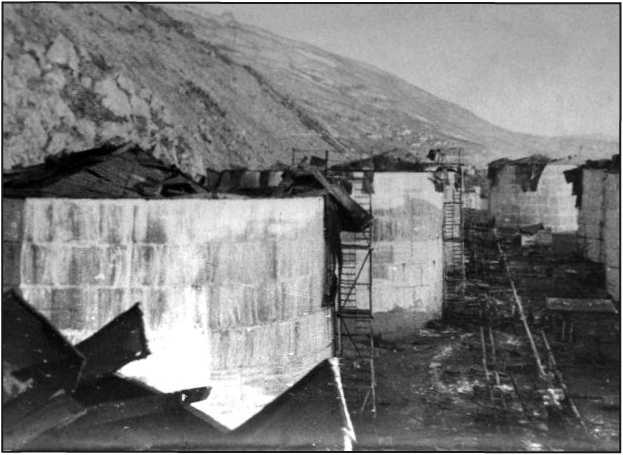

Помню, поселок состоял из разбросанных без порядка двух-трех десятков обыкновенных якутских хотонов — длинных изб, состоящих из жилой части и коровника, занимающего большую часть постройки.

Не все хотоны были обитаемы, так как население переводилось в новые деревянные избы, построенные на другом берегу Колымы вдоль берега ее притока Тыэллаха. Это название было присвоено и новому поселку.

Старые якутские коровы были очень плохие, маленькие и давали очень мало молока. Поэтому коров держали много, и естественно, что для них хозяева отводили большую часть постройки, ютясь сами в меньшей.

Картофельная эпопея

Заголовок звучит вроде «яичной аферы» Джека Лондона. Автор собирается рассказать тоже довольно смешную историю, несколько напоминающую упомянутую аферу Смока Беллью. Сходство, разумеется, весьма отдаленное и главное — одностороннее. Оно только в том, что я на этой операции прогорел подобно Смоку и Малышу.

Но другая сторона дела совсем не похожа. Упомянутые герои Лондона хотели разбогатеть за счет спекуляции яйцами, а мы хотели только привезти картошку людям, не собираясь спекулировать ею и богатеть на этом.

Просто нас попросили об этом, потому что у нас был кунгас, на который можно было погрузить не только 1200 кг картошки, а по крайней мере в четыре раза больше. Поэтому, разумеется, мы не отказались от выполнения этой просьбы. Тем более что она казалась легковыполнимой. Трудно ли уплатить деньги, оформить документы, привезти картошку на транспорте колхоза и перетаскать мешки с картошкой на кунгас? Кажется, ну что же в этом деле трудного? Совсем ничего нет! Да это действительно было бы так, только при одном условии. Если бы картошку продавали тогда, когда ее копали и когда стояла хорошая погода, а не ожидали для этого наступления дождливых дней.

Но, к сожалению, именно так и произошло. Я не знаю, случайно ли день начала продажи картошки колхозом совпал с началом дождей или же старший бухгалтер колхоза нарочно сделал так. Только дождавшись дождей, он начал продавать картошку. Мне кажется более вероятным предположение, что бухгалтер сделал это нарочно. Есть, к сожалению, еще под нашим небом такие ничтожные люди, которые наслаждаются своей в жизни общества ролью, которая им кажется значительной и даже большой. Вот не продал вовремя он нам картошку и этим самым устроил так, что люди не получили ее, обходились без нее, а я потерпел урон, потерял на этом деньги, заработанные тяжелым и опасным трудом.

Конечно, он сделал это нарочно. Сколько прошло хороших погожих солнечных дней, когда картошка была уже выкопана, а мы ежедневно ходили в колхозную контору и получали стереотипные ответы: «Нет, еще не продаем, не готова калькуляция». Ведь, если разобраться, это же очень глупые отговорки. Если бы и в самом деле не была готова калькуляция, они могли бы продать нам картошку и тогда с расчетом позже — через 1–2 дня. Впрочем, это, должно быть, было бы нарушением каких-нибудь там порядков.

Об одном следовало бы нам жалеть. Нужно было отказаться от картошки, когда пошел дождь. Тогда прогорел бы колхоз, а не мы, так как гнила бы мокрая, грязная картошка, принадлежавшая колхозу, а не нам. Но мы не сумели вовремя остановиться. Вместо этого мы обрадовались, что, наконец, дождались, когда колхоз будет продавать картошку.

Купили, и совсем не так уж дешево, кажется, по 2 руб. 30 коп. за кило мы платили. Значит, больше чем 2700 руб. стоила наша покупка, мокрая и ужасно грязная. Ведь дождь шел немаленький, и мокрой стала не только картошка, но и земля, в которой она росла, и дорога, по которой ее нужно было привезти через лес на берег Колымы к кунгасу.

Картошка была ужасно грязной, как в земляной или грязевой сметане. Наконец, ее именно в таком ужасном виде, но загруженной в мешки, приволокли при помощи колхозного быка с кольцом в носу. Что с ней нужно было делать? Оставить так ее было нельзя, потому что это была не обыкновенная картошка с толстой кожей, которой не особенно страшна сырость. Это была совсем молодая картошка, хотя и довольно крупная, с очень молодой и тонкой кожицей.

Поэтому мне показалось очень дельным предложение П. И. Авраменко перемыть картошку, а потом высушить ее на солнышке, когда оно будет.

Мы так и сделали — поставили на самом берегу у воды бочку, наполняли ее при помощи ведра водой, насыпали туда картошку, обмывали руками почти каждый клубень и потом вынимали ее из воды. Эту операцию мы проделывали быстро, несмотря на ее сравнительно большую, но еще больше кажущуюся трудоемкость, а вот высушить ее нам так и не удалось. Дни стали короткими, солнце стало плохо греть, и у нас не хватало брезента, чтобы расстелить всю картошку одним слоем. Поэтому высушить ее за день было нельзя, а ночи были уже холодные, морозные, и картошку на ночь приходилось вносить в палатку, а утром заново выносить. И так каждый день с этими 1200 кг. Она потихоньку начала портиться, а мы ее еще с самого начала принялись изо всех сил есть. Отъедались жареной картошкой, пили молоко, которое приносили с молочной фермы. И то и другое на Колыме было всегда в дефиците, а особенно в то время. Ни того ни другого попросту не было совсем, так как молоко давали только маленьким детям, а свежая картошка была только утех, кто ее выращивал на огородах.

С картошкой мы расправились хорошо. Должно быть, только килограммов 300 мы привезли в Усть-Омчуг, но и то в замороженном виде, потому что, когда мы, наконец, дождались Герасименко и поплыли, были уже морозные не только ночи, но и дни.

Я не знаю, как другие, а я питался тогда этими оротукскими продуктами с подлинным наслаждением. До сих пор, больше чем через четверть века, я помню божественный вкус жареной картошки и холодного густого молока, поглощаемого большими эмалированными кружками. Воспоминание сохранилось навсегда, несмотря на то что я давно уже стал равнодушен к жареной картошке и почти так же к молоку.

Все ж таки у нас хоть приятные воспоминания сохранились от картофельной эпопеи. Кажется, у Малыша и у Смока Беллью их не было после яичной аферы.

Последние дни осени

Итак, мы стали ожидать С. С. Герасименко. Давно уехали все начальники, вернулись и мой Лепихин с рабочим Карпенко, с которым я так неожиданно и удачно убил недавно своего второго медведя. Прошла и картофельная эпопея, а мы все еще ожидали. Но, наконец, приехал и сам Герасименко, поставил свою палатку внизу прямо на бичевнике (сухопутная дорога вдоль берега водного пути. — Ред.) и стал вместе с нами ожидать, когда перевезут сюда все его снаряжение и имущество, которое нам нужно будет везти на кунгасе.

Не тратя даром времени, Сергей Семенович принялся солить капусту. Не помню, откуда он взял для этого кадку и как привез капусту. Но делал он это умело и споро и времени затратил немного.

Еще за несколько дней до приезда Герасименко на противоположном берегу Колымы, почти против нашей стоянки, но на отмелом низком берегу, где до этого часто садились утки, я поставил скрадок и сидел в нем два вечера, но на третий день явился какой-то якут, поломал мой скрадок и из материала, из которого он был сделан, сделал другой, по своему вкусу, где уже нельзя было сидеть, а можно было только лежать. Кроме того, он принес много, наверное, не меньше 30 штукдеревянных, грубо сделанных и еще хуже того — раскрашенных чучел уток. Окраской они отдаленно напоминали чернеть.

Охотник расставил уток в живописном беспорядке. Часть из них «плавала» на прибрежной тихой воде, удерживаясь на месте при помощи камушка, привязанного к концу веревочки, другим концом привязанной к утке, другие утки как бы сидели на галечной косе, третьи направлялись к воде или входили в нее, а четвертые выходили из воды. Все было сделано так как надо, за исключением одного — самих уток. Уж очень плохо они были сделаны и слишком мало были похожи на настоящих.

Не похожими на уток эти пугала считали сами утки, которые свое мнение выразили тем, что не только садиться на это место, но и летать близко к нему теперь уже не решались. А охотник только дня три провел в своем, переделанном из моего, скрадке, упорно и настойчиво ожидая уток, но, не дождавшись, он ушел, оставив, должно быть, вместо себя свои деревянные чучела-пугала, которые прочно занимали место, не позволяя обосноваться ни другому охотнику, ни живым уткам, которые боялись деревянных, считая их слишком грубой подделкой под уток.

Так и оставались деревянные пугала именно в таком положении, которое придал каждой из них охотник. Проходил конец осени, появлялись забереги (полосы ледяного покрова, окаймляющие берега ручьев и водоемов в заморозки. — Ред.), «утки» вмерзали по утрам в прибрежный лед, а хозяин, словно забыв о них, все не являлся.

Один раз мы сидели в палатке, завтракая, подкрепляясь пищей, наедаясь жаренной на растительном масле картошкой, когда где-то на реке совсем близко грянул выстрел. Я, как и другие, выскочил наружу и увидел плот, поравнявшийся как раз с нашей палаткой. На нем стоял человек, держа в руках еще слабо дымившееся ружье, смотрел на живописную деревянную группу, должно быть, недоумевая, зачем сделана такая масса чучел, не похожих на настоящих уток. Стрелял он, конечно, из «хулиганских побуждений», как любят выражаться милиционеры и иже с ними. Конечно, днем или утром при хорошем освещении принять эти деревяшки за уток на расстоянии выстрела он не мог. Тем более что эта утиная стая «сидела» на берегу почти напротив палатки довольно близко от нее.

Может быть, когда плот был еще сравнительно далеко, охотник и принял деревяшки за уток, но, приготовившись стрелять и наблюдая за утками, он, конечно, должен был заметить, что они неподвижны и, наконец, непохожи на настоящих живых уток. А когда плот подошел на выстрел, уже никому ничего не могло казаться — слишком хорошо были видны деревянные подделки — и то, что они поддельные и что деревянные.

На другой день после своего приезда С. С. Герасименко буквально из-под моего носа увел гуся, который сел на русло Колымы недалеко от берега, и мне нужно было выбраться из палаток, подползти к краю террасы и стрелять. Я как раз и проделывал это — подползал к краю террасы, когда треснула мелкокалиберка Герасименко и гусь сник, распластавшись на воде. Герасименко стрелял прямо из палатки.

А всего тремя днями раньше, другой такой же одиночный гусь сел на русло реки, но у противоположного берега ее, довольно далеко от нас. Я стрелял круглой пулей, но промазал, и гусь перелетел на оротукскую протоку и уселся там почти против палатки Ивана Громова.

Я пробирался сквозь густые заросли тальника, вдоль левого берега протоки, то есть противоположному тому, где стояла палатка Громова. Мне уже оставалось недалеко, когда раздался выстрел мелкокалиберки и на берегу я увидел Ивана Громова с винтовкой. Этого, конечно, и следовало ожидать, что он опередит меня, так как гусь сел действительно совсем близко к его палатке.

Герасименко угощал нас своим гусем. Он был очень худ и костист. Громов тоже жаловался, что очень худой гусь ему достался, что был он очень костлявым. Это и не удивительно, а вполне закономерно. Оба эти гуся были одиночные, отбившиеся от стай во время перелета, отставшие гуси. А отстают и отбиваются от стай всегда слабые, больные, исхудавшие гуси.

Но мне даже и такого дистрофика убить не удавалось. На обоих из этих дистрофиков я покушался, но оба раза убивали гусей более ловкие и более удачливые и умелые.

За свою жизнь я медведей убил больше, чем гусей, хотя и медведей было совсем немного.

Наконец приехал прораб партии Герасименко, Мамонтов. Привезли остатки их снаряжения, и все было готово к отправке.

Утром отчалили. Кунгас шел в сопровождении, кажется, четырех лодок. На дорогу было припасено молоко, нажарены утки, выпечен хлеб. Проголодавшись, мы подплывали к кунгасу и заправлялись пищей на ходу, как самолеты заправляются в воздухе, не делая для этого остановок. Шли последние дни сентября, прошло уже и осеннее равноденствие, день был уже короче ночи и надо было использовать каждый час светлого времени для движения вперед. В пути мы один раз останавливались на ночлег где-то на левом берегу реки.

Помню, что была морозная ночь, в которую мы окончательно заморозили наши остатки картошки, кажется, в семи мешках.

Плыл я всю дорогу на лодке с С. С. Герасименко, пытались мы с ним охотиться, но это дело у нас шло плохо, и мы убили, кажется, трех или только двух уток.

На агробазе все еще продолжалась вакханалия и свадебная карусель. Толпы женихов так же, как и летом, осаждали подступы к бывшему лагерю, в котором жили теперь амнистированные женщины. Впрочем, может быть, волна свадеб уже и шла на убыль. Машин с женихами было здесь по-прежнему много, но нам все же пришлось посылать за своей машиной, потому что груза у нас было много.

Встретил я здесь на берегу Левина — начальника топографической партии и еще того самого Гагарина, который работал у меня в прошлом году. Он теперь уже был вольнонаемным и работал экспедитором, что ли — доставлял грузы в Санга-Талон на лодках и успел уже что-то там утопить — сахар, кажется.

Ожидать машину на берегу Колымы я оставил Авраменко, Лепихина и рабочих, а сам отправился в Усть-Омчуг.

Кончилось поле, опять начиналась новая камералка.

Приятно было ощущать вокруг себя некий ореол славы, как же — убил все ж таки двух медведей. Не каждый ведь может этим похвалиться. Впрочем, я, конечно, шучу. Никакой славы и никакого ореола не было, и ощущать, собственно, было нечего. Было, пожалуй, некое смутное ощущение, пожалуй, самодовольства или удовлетворения тем, что не проявил трусости, когда наступила минута испытания мужества, когда пришлось в первый раз в жизни целиться из ружья, с колена в медведя, проходившего всего в 18–20 шагах от меня. Но это было не страшно, потому что рядом со мной был Лепихин, и он тоже палил, хотя непонятно, почему ему так и не удалось попасть.

Впрочем, гордиться особенно мне было нечем, да я и не гордился, считая, что все было случайно и что мне просто крупно повезло, особенно в случае со вторым медведем, которого нашел своим взором Карпенко. Ему и принадлежит большая часть лавров, а мне удалось только сделать тогда самый удачный в моей жизни выстрел.

Но в случае с первым медведем мне тоже просто повезло, и только. А самодовольное ощущение было оттого, что, как мне казалось, я проявил видимое мужество, подавил или скрыл врожденную трусость, так как всегда считал себя трусливым человеком.

Сметана

С. С. Герасименко расхвастался однажды тем, что чуть ли не всегда устраивался так, чтобы можно было все лето есть вареники с сыром и сметаной. Он на самом деле гордился своей хозяйственной распорядительностью, желая представить это все в выгодном для себя свете, как бы продемонстрировать этим пример, достойный подражания. Он говорил, что всегда мог выкраивать время, чтобы послать возчика с лошадьми в Оротук за творогом и сметаной.

Прибыв туда, возчик выписывал все это и даже как-то сам участвовал в производстве творога, который при нем приготовлялся, так что он получал самый свежий продукт.

Разумеется, я слушал разглагольствования и похвальбу этого любителя вареников с большим удивлением. Меня поражало, что он считает возможным похваляться своими злоупотреблениями служебным положением и ставить их в пример другим. Но я видел, что он из-за своей врожденной, что ли, наивности не понимает, что это именно злоупотребление служебным положением, использование транспорта партии в своих личных своекорыстных целях для удовлетворения своих личных прихотей и для самоснабжения и уж во всяком случае не по назначению.

Конечно, я ничего ему не сказал об этом, считая, что он и сам должен был бы соображать, что удовлетворение своих прихотей или прихотей начальника партии, любителя вареников с сыром и сметаной, отнюдь не входит в круг задач внутреннего транспорта полевой партии.

Кроме того, я не сказал ему и о несравнимости условий, в которых работают партии разных масштабов. Конечно, в крупномасштабных партиях гораздо легче перенести временное отсутствие транспорта. Там можно оторвать лошадей от работы на несколько дней и даже довольно длительные периоды обходиться без транспорта. Другое дело — на мелкомасштабных работах, например, в партиях стотысячного масштаба. Там гораздо труднее переносить даже кратковременное отсутствие транспорта. Без лошадей там можно обходиться только в дни вынужденных простоев, связанных с непогодой.

Но этому самодовольному любителю сметаны и вареников с сыром пришлось бы забыть о своих прихотях, окажись он в моем положении в том же 1945 году. Две старые больные клячи и 1300 км2. О каких же варениках можно мечтать? В таком положении, как говорится, не до жиру — быть бы живу.

Снова камералка

Опять я сидел в том же правом (южном) углу второй комнаты нашей камералки, в которой кроме меня из начальников партий сидели только С. И. Кожанов и А. С. Красильников. Перед моим столом по-прежнему было крайнее правое окно фасада, справа у глухой фронтонной торцевой стенки, не имевшей ни окон, ни дверей, стояли стеллажи с разложенными на них коллекциями горных пород. Слева от меня у второго окна стояли, как и раньше, четыре сдвинутых попарно стола, обращенных узкими сторонами к окну. За ними по-прежнему сидели С. И. Кожанов, Ниспевич, Ельницкий и Данилевич. Последние два спинами опирались на тесовую стенку кабинета начальника отдела, а двое других сидели спинами ко мне.

А. С. Красильников занимался, сидя у одного из окон задней стены (северо-западной), выходящей не на улицу. Он сидел в полоборота к нам за столом, приставленным к окну узкой стороной, а напротив него, за другим столом, придвинутым к переднему краю его собственного, сидел его прораб N. В начале зимы А. С. Красильников постоянно подсмеивался над N. и поддразнивал его из-за того, что тот, следуя чьему-то совету, вымыл голову красным стрептоцидом для предотвращения дальнейшего выпадения волос. В связи с этим у него выкрасился лоб и все лицо покрылось неравномерными полосами красно-оранжевой краской, которая была заметна и на светло-русых волосах.

Красильников говорил, что он пижон, франт и потому выкрасился, желая стать покрасивее, а тот, переживая свою неудачную операцию, молча переносил добродушное подтрунивание.

В начале зимы я делал попытки обработать, выделать шкуру первого убитого мною медведя — ту, которая была лучше, снятая с медведя, еще не начавшего линять после того, как он пробудился от зимней спячки. У нас в отделе был один прораб, учившийся раньше в кожевенном техникуме. Он меня инструктировал, как это нужно сделать, и я проделывал то, что он советовал, но у меня ничего не получилось. Шкура не стала мягкой, не хватило у меня и терпения.

Осенью, когда я приехал, племянницы научили Димку говорить «дядя Итя» и были очень рады тому, что это у них получилось.

Состав нашего геолого-поискового отдела пополнился теперь начальниками партий — Игорем Борисовичем Ларионовым, Алексеем Александровичем Семеновым, Артуром Кристом и Лорви. Последние два во время войны были интернированы и сидели в стройбате, так как первый из них был настоящий ариец, немец с красной кожей лица, а второй был финн. Теперь оба они были уже на свободе.

На свободе оказался теперь и Л. Ф. Сиверс, русский человек с немецкой фамилией, не придававший значения тому, какую национальность ему припишут во время Всесоюзной переписи населения за два года до войны. Он так понимал интернационализм и за это поплатился, просидев три года в стройбате и вскоре после освобождения преждевременно скончавшись.

1946

Опять на Веселой

Весной 1946 года, когда я уже заканчивал отчет по Таяхтахской партии, мне предложили опять путевку в дом отдыха «Веселая» (правильное название «Стахановец». — Ред.) в устье речки Дукча, на берегу бухты Гертнера Охотского моря. Поехал я туда вместе с Алексеем Федоровичем Михайловым. Была вторая половина марта. В Усть-Омчуге и на дороге в Магадан, проделанной нами ночью в кабине грузовика, стояли еще крепкие морозы. Морозно было и в Магадане. Мы приехали туда очень рано на рассвете и были рады тому, что нас с нашими вещами впустили в прихожую так называемого общежития АХО, чтобы там дождаться утра и приступить к поискам попутной машины, которая отвезла бы нас на устье Дукчи.

Я впервые попал тогда в послевоенный Магадан, который выглядел уже немного иначе, чем в годы войны. Заметно оживились строительные работы. Строительством занимались тогда пленные японцы, которые строили гостиницу на углу Колымского шоссе и теперешней улицы Горького, которой тогда не было. Строили и на другой, правой или западной стороне Колымского шоссе, которое теперь называется проспектом Ленина, два дома ниже продолжения улицы Горького и большой, тоже четырехэтажный дом, протягивающийся от угла улицы Портовой почти до угла улицы Сталина. Этот дом у магаданцев тогда и много лет позднее был известен как «каскадный» дом.

Японские солдаты работали на стройке под надзором своих собственных офицеров. Последние не работали, а только присматривали за солдатами. Очевидцы рассказывали, что если какой-нибудь солдат, по мнению офицера-надзирателя, работал недостаточно хорошо, последний подходил к нему и отвешивал ему несколько ударов палкой, с которой он не расставался.