Часть II Неолит лесной зоны

Лесная зона Северной Евразии — условное название, обозначающее огромную территорию от Прибалтики на западе до Приморья на востоке, включает тундры без лесов вплоть до побережий Ледовитого океана, собственно зону лесов и лесостепи на юге. Здесь представлены регионы с различными природными и климатическими условиями, в том числе с чрезвычайно тяжелыми для обитания человеческих коллективов, оказавшими определенное влияние на ход исторического развития отдельных групп населения. Некоторые регионы были неравномерно населены, а в наше время остаются недостаточно исследованными в силу удаленности.

В археологии понятие «лесная зона» по существу объединяет целый ряд неолитических культур, находившихся в V–III тыс. до н. э. в примерно одинаковых или точнее, одинаково неблагоприятных для производящего хозяйства природных условиях, экономика которых длительное время опиралась на присваивающие формы хозяйства — охоту, собирательство, рыболовство. Как будет видно из последующего обзора, уровень развития отдельных неолитических культур был различным, что зависело от конкретной природной обстановки, а также от контактов с соседними культурами и от состояния обменных связей с отдаленными высокоразвитыми культурами. Иными словами, важную роль играли передвижения групп населения или племен, известные как миграции древности, приносившие с собой новые передовые достижения того времени, а также имело место передвижение идей, не связанное с подвижками населения.

Неолит лесной зоны изучен неравномерно. Поэтому одни регионы и культуры представлены в неолите только поселениями или временными стоянками, другие только определенными слоями на многослойных памятниках, не во всех культурах известен погребальный обряд, предметы искусства или культа и т. п. При характеристике культур часто основное внимание уделяется описанию керамики и развитию ее орнаментации, эти признаки служат основанием при их выделении. При этом нередко отходят на второй план вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью населения и его духовной жизнью. Некоторые очерки предлагают систематику керамики как первый этап исследования культуры, которая пока недостаточно обеспечена фактическими материалами. В самом изучении керамики, которую принято считать основным источником для изучения неолитических культур лесной зоны, наметились более современные подходы в изучении фактического материала, что открывает новые перспективы исследований исторического характера.

Важно отметить, что во многих регионах лесной зоны, таких, как Прибалтика, Север Восточной Европы, Прибайкалье и др., известно и изучено раскопками множество памятников эпохи неолита, получены материалы высокого качества, позволяющие осветить разные стороны жизни древнего населения. Значительная часть из них опубликована. В настоящей работе в ряде очерков представлена эпоха неолита лесной зоны с учетом новейших данных, очерчены культуры и культурно-исторические общности, предложены разработки их хронологии и периодизации.

Глава 1 Восточная Прибалтика (Н.Н. Гурина)

Начало интенсивного изучения неолита Эстонии, Латвии и Литвы относится к 50-м годам нашего века. В предшествующий период шло накопление материала за счет случайных сборов и небольших раскопов, главным образом памятников эпохи железа и средневековья[7]. С созданием институтов истории Академии наук республик Прибалтики широко развернулись полевые исследования, в том числе памятников неолита, появился ряд публикаций, интерпретация материала показала яркое своеобразие древних культур региона.

В настоящее время появилась возможность расчленить неолит в хронологическом и этнокультурном отношениях, хотя многие из аспектов сложного исторического процесса, протекавшего на этой территории, не имеют однозначного решения.

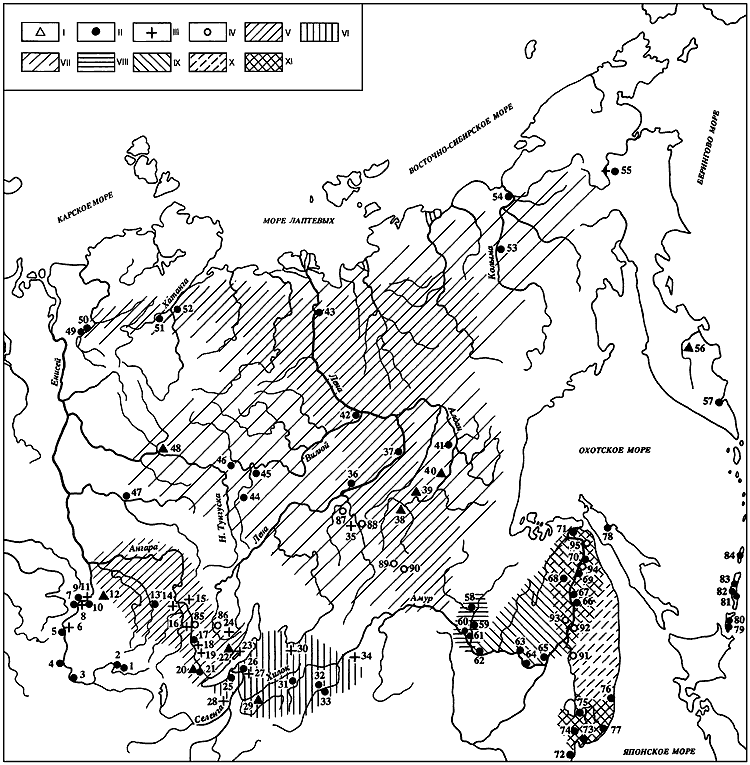

Карта 6. Неолитические культуры V тыс. до н. э. в лесной полосе и на севере (1–8), и на степном юге (9-15). (Составлена С.В. Ошибкиной).

1 — верхневолжская; 2 — валдайская; 3 — сперрингс; 4 — сертейская; 5 — нарвская; 6 — ранний неолит Десны; 7 — среднедонская; 8 — прибельская; 9 — днепро-донецкая (общность); 10 — сурская; 11 — буго-днестровская; 12 — линейно-ленточной керамики; 13 — криш; 14 — памятники типа Джангар; 15 — волго-уральская.

В раннем неолите в Восточной Прибалтике и на западе Белоруссии фиксируются две археологические культуры — нарвская и неманская[8], отражающие некие культурные общности. В развитом неолите на территории Эстонии и основной части Латвии в связи с притоком иноплеменного населения возникает культура типичной гребенчато-ямочной керамики (прибалтийская)[9]. В то же время в Литве и Белоруссии продолжают развиваться нарвская и неманская культуры, последняя в конце неолита сменяется культурой шнуровой керамики. Наряду с этим в Литве, Калининградской области, Северной и Восточной Белоруссии встречаются отдельные памятники или отдельные находки, свидетельствующие о проникновении сюда небольших групп носителей типичной гребенчато-ямочной культуры, очевидно, оказавшихся затем в изоляции. Вместе с тем в Латвии, в частности в Лубанской низине, и в северо-восточной Литве в развитом неолите продолжают господствовать традиции нарвской культуры, в силу чего здесь возникает гибридная культура — памятники «типа пиестиня», которая развивается затем в позднем неолите в культуру типа «Абора». Исходя из отчетливого преобладания нарвских традиций в новой культуре, мы считаем возможным именовать ее «постнарвской»[10].

Впервые нарвская керамика как особый тип была выделена при исследовании группы стоянок левого берега р. Нарвы (Эстония), названных Нарва I, II и III (Гурина, 1955)[11]. Позднее при исследовании стоянки Акали и Нарвы (город), давшей вертикальную стратиграфию, Л.Ю. Янитс отнес этот тип керамики к раннему неолиту (Янитс, 1959; 1966). Впоследствии были открыты новые памятники с такой керамикой в Эстонии — Кяэпа (Jaanits L., 1965), в Латвии — Оса (Загорскиc, 1967), в Литве — Швянтойи (Римантене, 1973; Rimantiene, 1979) и выделена ранненеолитическая нарвская культура (Гурина, 1967, 1973а).

Нарвская культура занимала юго-западную часть Ленинградской области, Эстонию, Латвию, северную и восточную Литву, север Белоруссии, верховья Западной Двины в пределах Псковской области (карта 7). Некоторые исследователи выделяют в западной Латвии особую сарнатскую культуру (Ванкина, 1970; Ванкина, Загорскиc, Лозе, 1973), тогда как другие (Гурина, 1967; Jaanits L., 1968; Rimantiene, 1979) относят их к особому западному варианту нарвской культуры.

Карта 7. Неолитические культуры IV тыс. до н. э. в лесной зоне и на севере. (Составлена С.В. Ошибкиной).

1 — Кольская (по Н.Н. Гуриной); 2 — сперрингс (по К. Мейнандеру и Г.А. Панкрушеву); 3 — карельская; 4 — каргопольская; 5 — нарвская (по Л.Ю. Янитсу и И.А. Лозе); 6 — неманская (Rimantiene, 1987); 7 — памятники типа Цедмар (Timofeev, 1990); 8 — стоянки Сааремаа (по Л.Ю. Янитсу); 9 — валдайская; 10 — руднянская; 11 — льяловская (по В.В. Сидорову); 12 — балахнинская; 13 — рязанская; 14 — деснинская; 15 — верхнеднепровская; 16 — среднедонская; 17 — рязанско-долговская; 18 — памятники лесостепной Украины; 19 — волго-камская; 20 — камская; 21 — агидельская (по Г.Н. Матюшину); 22 — стоянки Черноборского типа; 23 — печеро-двинская (по И.В. Верещагиной); 24 — днепро-донецкая; 25 — лисогубовская; 26 — днепро-эльбская (Rimantiene, 1987); 27 — ареал общности культур с ямочно-гребенчатой керамикой.

Не вполне решен вопрос с памятниками верховья Западной Двины и Северной Белоруссии. Исследованные здесь поселения — У святы IV (слой Б), Наумово и Сертея выделяются в усвятскую культуру (Микляев, 1971а; Долуханов, Микляев, 1979), в то время, как другие исследователи (Гурина, 1967; Jaanits L., 1968; Чернявский, 1971; Rimantiene, 1979) считают их одним из вариантов нарвской культуры. Однако, как бы не решался вопрос в деталях, бесспорной остается близость в раннем неолите населения этого региона в этнокультурном отношении. На территории Литвы и северной Белоруссии нарвская культура соприкасалась с неманской и сосуществовала с ней.

В настоящее время известно значительное количество памятников нарвской культуры, часть которых содержит чистые или почти чистые комплексы. Среди поселений Эстонии — Нарва I, III, Нарва-город (слой I), Кяэпа и другие. На территории Латвии большое количество стоянок сосредоточено в восточной части — Лубанской низине, на побережье озера Лудза и р. Двиете. Особенно велика концентрация их на северном побережье Лубанского озера. Здесь И.А. Лозе и Ф.А. Загорскисом исследовано более десятка первоклассных памятников, в том числе торфяниковые. Среди них — Оса, Звейсалас, Звидзе и др. В Западной Латвии — наиболее известны Сарнате, Леясцискас, Пурциемс. В Литве нарвская культура в западной части представлена группой памятников Швянтойи, в восточной — памятниками у оз. Крятуонас. В северной Белоруссии — поселениями Зацепье, Кривина, Кривина III и Осовец (Асавец) II. В верхнем течении Западной Двины известны поселения Усвяты IV, Наумово, Сертея. Окраинное положение занимают стоянки южного Приладожья — Ладожская, Березье, Сяберская III и Мерево на юге Ленинградской области, а также Коломцы на оз. Ильмень.

Имея широкий территориальный и хронологический диапазон, нарвская культура включает различные памятники, обладающие своеобразными чертами, отражающими хронологические и этнографические особенности. При этом, естественно, наибольшее сходство прослеживается между синхронными территориально близкими памятниками. Основанием для хронологического членения служат радиокарбоновые даты и стратиграфия.

Карта 8. Неолитические культуры III тыс. до н. э. (Составлена С.В. Ошибкиной).

1 — Кольская; 2 — карельская; 3 — каргопольская; 4 — печеро-двинская; 5 — гребенчато-ямочной керамики (по И.А. Лозе и К. Карпелану); 6 — постнарвская; 7 — неманская; 8 — памятники типа Цедмар; 9 — валдайская; 10 — мстинская; 11 — льяловская; 12 — рязанская; 13 — балахнинская; 14 — рыбноозерская; 15 — деснинская; 16 — верхнеднепровская; 17 — днепро-донецкие стоянки Восточного Полесья; 18 — волго-камская; 19 — камская; 20 — агидельская; 21 — усвятская; 22 — ареал культур ямочно-гребенчатой керамики; 23 — ареал культуры типичной гребенчато-ямочной керамики; 24 — стоянки Черноборского типа.

Среди характерных черт нарвской культуры можно назвать ограниченность кремневой индустрии и отсутствие устойчивых типов орудий, которые изготовлены из местного кремня, обычно низкого качества (сырьем служили мелкие галечки). На большинстве стоянок кремневые орудия единичны, что резко отличает эту культуру от соседней неманской и других культур лесной зоны. При этом особенно малочисленны они в Эстонии, где отсутствуют выходы кремня. В отдельных случаях орудия изготовлялись здесь из кварцита, кремень использовался преимущественно для мелких скребков. Крупные сланцевые орудия иногда заменялись уплощенными гальками подходящей формы, пришлифованными со стороны лезвия.

В отличие от бедной кремневой индустрии, для нарвской культуры характерны многочисленные костяные и роговые орудия, в большей мере унаследованные от мезолита. Встречаются роговые мотыги и топоры с отверстиями для крепления рукояти или без них, долота, пришлифованные с одного или обоих концов, орудия с рабочей частью, срезанной под углом 45°, изготовленные из метаподий парнокопытных, шилья, проколки, кочедыки, иглы для плетения сетей, бытовые предметы, а также масса пробитых фаланг парнокопытных. На раннем этапе нарвской культуры (Оса) орудия охоты и рыболовства имеют много общего с орудиями позднего мезолита. Они представлены гарпунами с отверстиями или расширением в тыльной части, копьями с односторонними или двусторонними шипами, копьями с гладким пером и черешком, листовидными, игловидными и биконическими наконечниками стрел, длинными копьями и крупными кинжалами с изогнутым острием (Загорская, 1983). Часто встречаются цельные и составные рыболовные крючки, обычно жало их лишено бородки, некоторые снабжены головкой с отверстием.

Для среднего этапа нарвской культуры известно меньше костяных орудий охоты и рыболовства, однако еще сохраняются изделия, имеющие мезолитические черты, а некоторые доживают до позднего неолита (Абора, Риннюкалнс и др.). На таких памятниках по-прежнему встречаются биконические, листовидные и игловидные наконечники стрел, зубчатые наконечники копий, небольшие однорядные и двурядные гарпуны. Много рыболовных крючков, особенно составных. Продолжают бытовать кинжалы из локтевых костей лося и благородного оленя или из расщепленных трубчатых. Подобные орудия прослеживаются и на периферии нарвской культуры в Восточной Литве — Жямайтишке 1, 2, Крятуонас 1Б, Пакрятуоне 1Б, Яра 1, 2, 3 (Гирининкас, 1985), а также в Северной Белоруссии — Осовец II, Кривина (Чернявский, 1969, 1978, 1979) в верхнем течении Западной Двины.

Основная масса сосудов нарвской культуры имеет примесь толченой раковины или растительности, внешняя и внутренняя (или только внутренняя) поверхность покрыта расчесами. Имеется две формы сосудов — остродонные крупные горшки и небольшие, чаще овальные миски (лампы?) с плоским дном. Остродонные сосуды на восточной части территории полуяйцевидной формы, с прямым или утонщенным краем, острым или шиповидным днищем, заполненным глиняной массой. Многие сосуды изготовлены с помощью узких лент, налепляемых одна на другую «встык», таким образом, что округлый край одной ленты вдвигается в вогнутый край следующей глиняной ленты. Этот технический прием присущ преимущественно керамике поселений, расположенных в северной части ареала нарвской культуры — в Приладожье, Эстонии, части Восточной Латвии, встречается и в Литве. Устойчивым признаком является такая деталь, как отверстия, просверленные по сухой глине с целью починки сосуда.

Отличаются по форме горшки Западной Латвии и Западной Литвы. Обладая острым массивным днищем, они вместе с тем имеют отчетливо профилированную шейку и утолщенный, иногда отогнутый наружу край. Их повсюду сопровождают плоские мисочки (лампы?).

Основными элементами орнамента являются ямчатые вдавления, неглубокие оттиски гребенки, иногда очень тонкой, встречаются короткие насечки. Несложный узор, сосредоточенный в верхней части сосуда — горизонтальные или диагональные полосы. В большинстве случаев на сосуде прослеживается лишь один элемент орнамента.

Одним из эталонных памятников является стоянка Нарва III (Гурина, 1967), вещественный материал которой представлен чистым комплексом нарвской культуры. Кремневые орудия чрезвычайно ограничены, что резко отличает памятник от соседней Нарвы II с ямочно-гребенчатой керамикой и богатым кремневым инвентарем. Костяные орудия многочисленны, разнообразны и содержат все категории и типы, характерные для нарвской культуры. Очень выразительна керамика. При наличии признаков, общих для культуры, в ней ярко выступают специфические особенности, что существенно для расчленения нарвской культуры на локальные варианты. Этими чертами являются: применение только стыкового способа лепки, шиповидное днище, слабая разработанность орнаментации, много вовсе неорнаментированных сосудов.

Одним из характерных памятников северной группы является стоянка Кяэпа в юго-восточной Эстонии, содержащая различные, планиграфически разграниченные комплексы. Вещественный материал, относящийся к нарвской культуре, аналогичен группе стоянок Нарва. Представлены костяные короткие и длинные наконечники стрел с биконической головкой, многозубые гарпуны с отверстием или расширением у основания, роговые мотыги, тесла, орудия под углом 45°. Аналогична и керамика — по технологии, форме и орнаментации. Последняя содержит мотив «шагающей» гребенки, распространенный в северной группе стоянок, но не известный в южной части ареала нарвской культуры (Jaanits, 1968; Яанитс, 1973)[12].

О распространении нарвской культуры на северо-восток свидетельствуют находки характерной керамики и костяных орудий на Ладожской стоянке у южного побережья Ладожского озера (Гурина, 1967, с. 186) и стоянка Березье в нижнем течении р. Волхов (Тимофеев, 1980).

Для изучения нарвской культуры важное значение имеет многослойное и хорошо стратифицированное поселение Оса в Лубанской низине, исследованное раскопками Ф. Загорскиса в 1964 и 1969 гг. Культурный слой с нарвской керамикой залегал здесь между слоями мезолита и среднего неолита с гребенчато-ямочной керамикой. Орудия представлены небольшой серией изделий из камня, в том числе зашлифованными топорами, а также типичными для нарвской культуры наконечниками дротиков и стрел, роговыми мотыгами и теслами, кинжалами, ножами из расщепленных ребер животных (рис. 43). Найдено несколько костяных скульптур (головы водоплавающих птиц, змея) и подвески из зубов животных (Загорскиc, 1967; 1973). Керамика представлена крупными сосудами с примесью раковины или растительности, остродонными, с прямым или скошенным внутрь краем, и овальными мисками. Поверхностный орнамент выполнен мелкой гребенкой, ямчатыми или точечными углублениями, нарезками. Обычно он сосредоточен в верхней части сосуда, в виде исключения встречаются сосуды, орнаментированные по всей поверхности (Загорскиc и др., 1984).

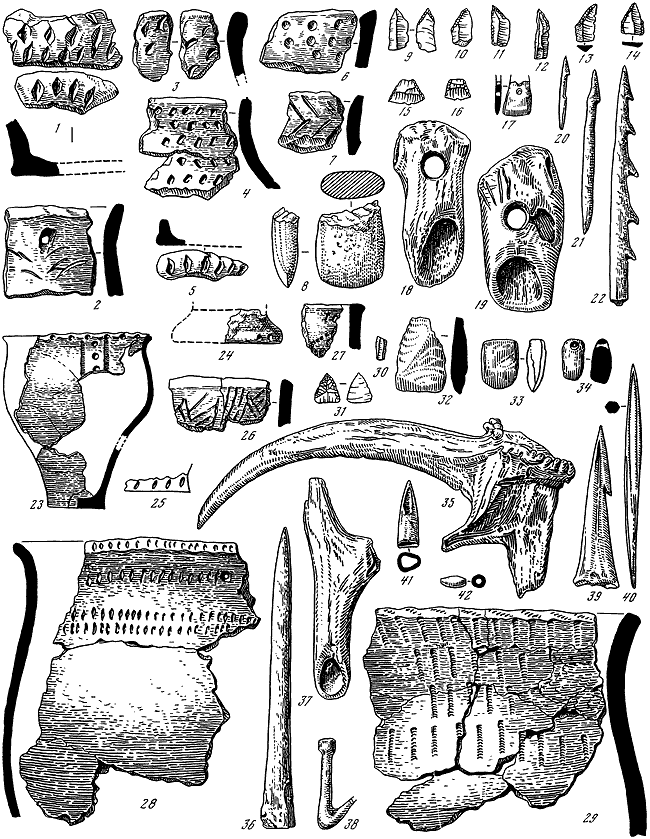

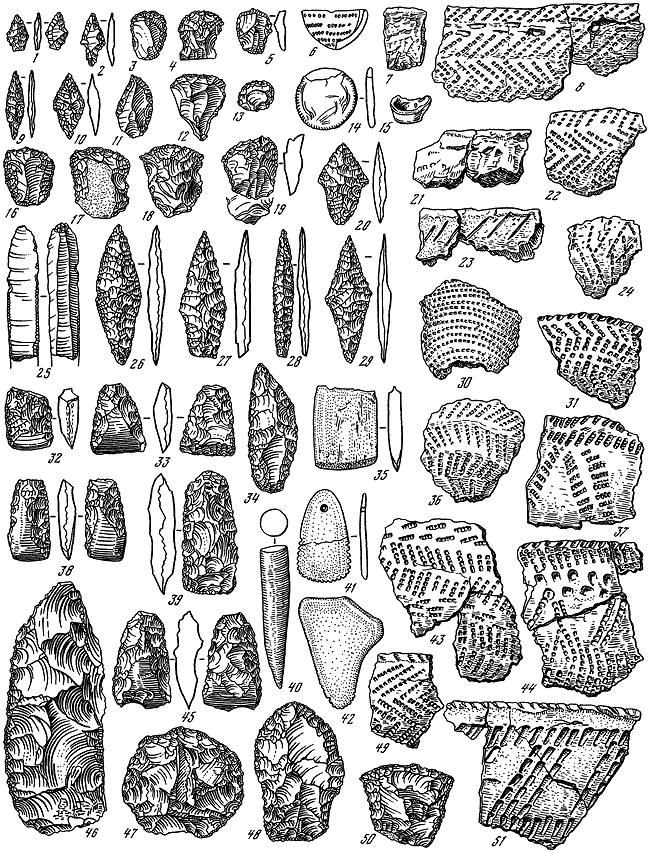

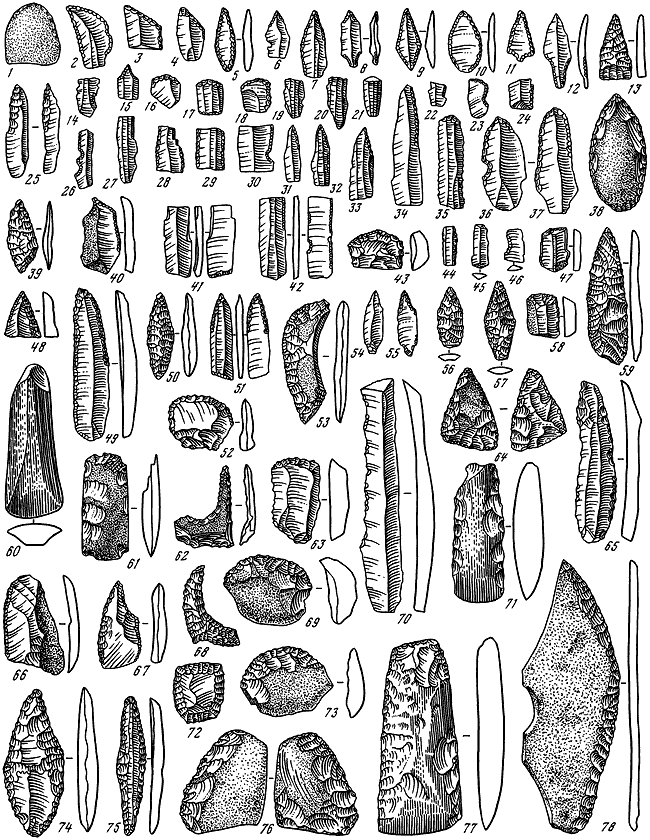

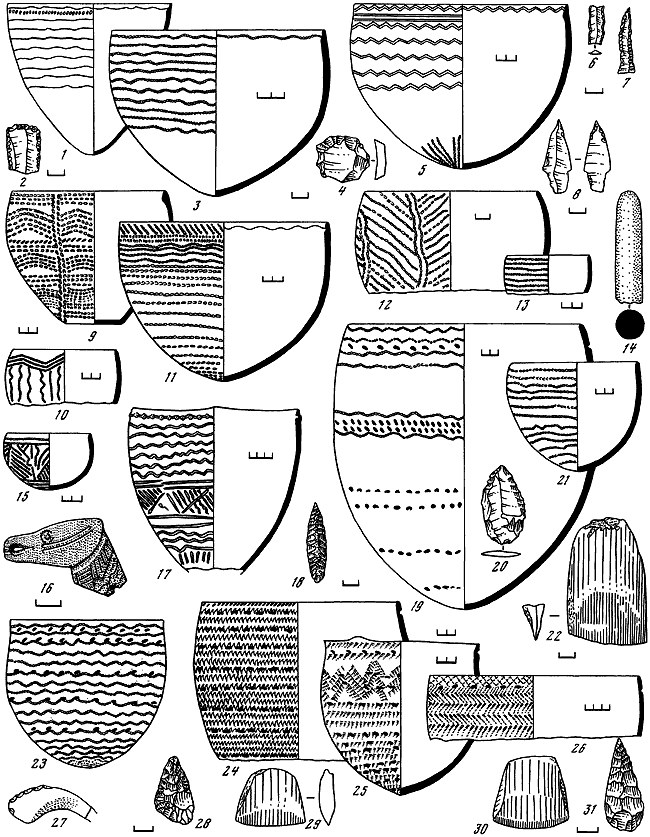

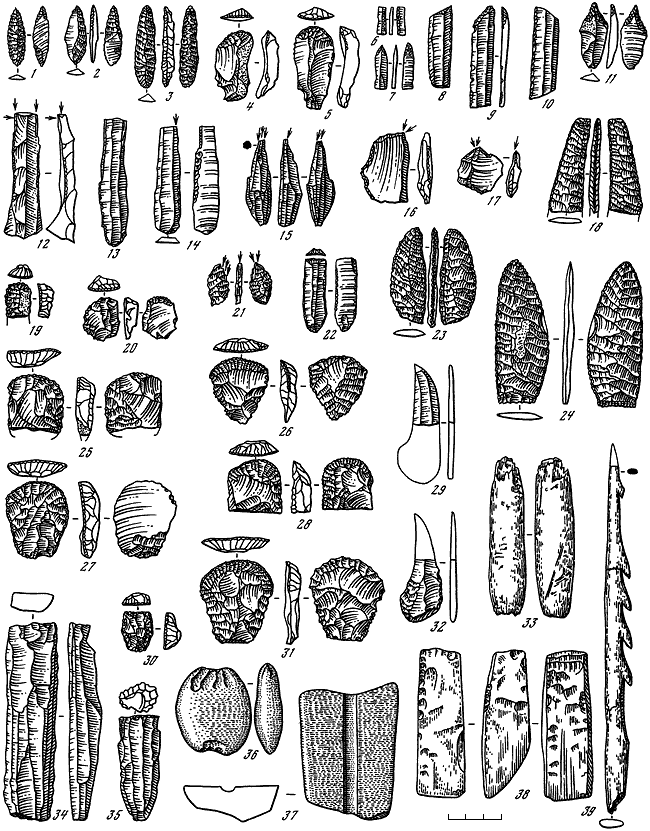

Рис. 43. Нарвская культура, восточный вариант.

1, 2, 7, 9, 20, 21, 26, 33 — могильник Звейниеки; 3 — Ича; 4–6, 8, 12–14, 17, 18, 22, 23, 27, 31, 35, 36, 42, 48 — Кяэпа; 10 — оз. Лубанас; 11, 15, 16, 24, 30, 32, 40, 47 — Нарва I; 19 — Сарнате; 25, 37–39, 41, 43, 44, 50, 51 — Нарва III; 28, 29, 34, 49 — Оса; 45 — Акали; 46 — Приладожская; 52–63 — технические приемы изготовления керамики на поселениях Нарва I, III.

На Лубанской низине известен еще ряд памятников нарвской культуры — Звейсалас, Звидзе, Лисиня и др. Некоторые имеют свои особенности. В последние годы многие памятники исследованы на больших участках, результаты раскопок опубликованы (Лозе, 1965, 1969, 1979). Особенно интересные результаты, имеющие значение для периодизации и уточнения хронологии неолита, получены на многослойной стоянке Звидзе, где обнаружена пачка мезолитических и неолитических слоев, разделенных стерильной прослойкой. В ранненеолитическом слое найдены биконические, игловидные и листовидные наконечники стрел, орудия под углом 45°, роговые тесла и мотыгообразные орудия, деревянные муфты, роговая головка выдры. С культурным слоем связаны остатки жердей, палок, сосновые лучины и береста, скорлупа лесных и водяных орехов. Керамика представлена крупными остродонными горшками[13] с примесью птичьего помета или раковины. Есть сосуды с профилированной шейкой. Орнамент, состоящий из сложных узоров (ромбы, квадраты, крестовидные элементы, встречены антропоморфные фигуры) сосредоточен только в верхней части сосудов (Лозе и др., 1984).

Западная группа стоянок нарвской культуры имеет ряд существенных особенностей (рис. 44). Наиболее известные из них Сарнате в Латвии и группа поселений Швянтойи в Литве. Помимо того, в Западной Латвии известно несколько небольших стоянок: Леясцискас (Sturms, 1931), Пурциемс С и Д (Sturms, 1937), Силиньупе (Vankina, 1974; Ванкина, 1975) и Роми-Калныни (Vankina, 1975).

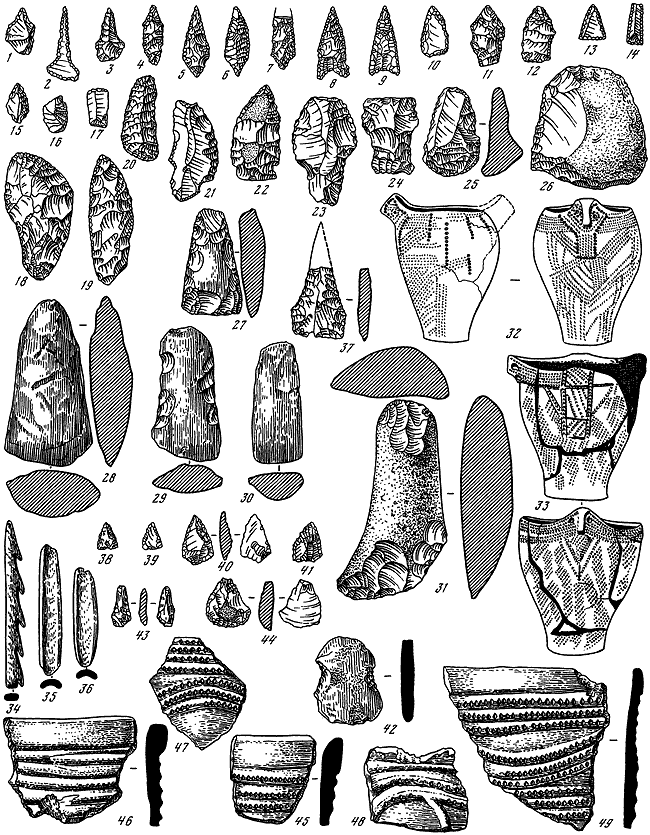

Рис. 44. Нарвская культура, западный вариант.

1–5, 8-13, 15, 26, 28, 30 — Швянтойи 23; 16, 56, 63, 67 — Швянтойи 1В; 6, 7 — Швянтойи 26; 17, 31, 32 — Швянтойи 3В; 18–20, 22–25, 27, 65, 68 — Швянтойи 2В; 29, 33–55, 57–62, 64, 66, 69 — Сарнате; 14 — реконструкция древнего рыболовного приспособления с грузилом; 21 — реконструкция топора со стоянки Швянтойи 1В.

Поселение Сарнате расположено приблизительно в 2,5 км от Балтийского моря, в пределах Сарнатского торфяника. Материал удалось расчленить на хронологические периоды и выявить различия этнокультурного плана (Ванкина, 1970). Среди жилищ выделены две группы: так называемого «сарнатского» типа (нарвская культура) и с гребенчато-ямочной керамикой. Все костяные и деревянные изделия были найдены лишь в жилищах «сарнатского» типа.

Орудия охоты представлены копьями из ясеня (длиной 1,20-1,80 м), у которых листовидный боевой конец обожжен для твердости, луками (56-114 см), на одном из которых сохранилась часть тетивы, бумерангами и пращами. Многочисленны орудия рыболовства и бытовые предметы. Однако костяные и роговые орудия значительно беднее, нежели в нарвских комплексах Эстонии, Восточной Литвы и Латвии, отсутствует ряд характерных форм (наконечники с биконической головкой, тесла из трубчатых костей, «стамески», орудия с рабочим концом под 45°). Как обычно кремневый инвентарь беден. Орудия из кремня преобладали в жилищах второго типа — из 110 наконечников стрел только 24 найдены в жилищах сарнатского типа.

Керамика делится на две группы — «сарнатский тип» (нарвская) и гребенчато-ямочная. Нарвская близка керамике Эстонии и Восточной Латвии, но ей свойственны особенности формы и орнаментации (рис. 44). Диаметр сосудов от 50 до нескольких сантиметров. Примесью служит раковина и растительность, редко — дресва. Наряду с прямыми венчиками большинство сосудов имеет S-образную профилировку. Орнамент разреженный, локализующийся по шейке и плечикам, многие сосуды не орнаментированы. Господствуют две формы — горшки и плоские миски (лампы?). В орнаментации широко применяются отпечатки шнура, намотанного на конец стержня («веревочные узелки»). Часто нанесенные на срез края, они делают его иногда «гофрированным».

На поселении Сарнате обнаружено 40 жилищ, из которых 25 относятся к «сарнатскому» типу (Ванкина, 1970). Еще шесть жилищ выявлены на периферии поселения, что дает основание увеличить число жилищ нарвской культуры до 31. Они располагались на болотистой полосе вдоль Сарнатского озера на протяжении около 1 км. Жилища наземного типа, квадратные, с одним выходом (рис. 45) на сухом торфянике. Их стены состояли из жердей лиственных пород, крыша была двускатной, площадь от 20 до 35 кв. м. В каждом был очаг, устроенный из толстых жердей, в основании которого устроен настил из древесины и коры, засыпанных сверху песком. Вокруг очагов найдены скопления ореховой скорлупы или костей животных и рыб. Одно из жилищ разделялось поперечной стеной на два помещения, в каждом был свой очаг.

Рис. 45. Неолит Восточной Прибалтики. Жилища.

I — поселения эпохи неолита с жилищами (по I. Loze, 1978): 1 — Нарва-Ригийкюла I; 2 — Акали; 3 — Кулламяги; 4 — Валма; 5 — Тамула; 6 — Абора I; 7 — Найниексте; 8 — Эйни; 9 — Звидзиенаскрогс (Звидзе); 10 — Асне I; 11 — Лагажа; 12 — Пиестиня; 13 — Оса; 14 — Ича; 15 — Квапаны II; 16 — Звейсалас; 17 — Малмута I; 18 — Лейманишки; 19 — Юрисдика; 20 — Крейчи; 21 — Сарнате; 22 — Швянтойи; 23 — Тушино; 24 — Скаруляй; 25 — Версминис I; 26 — Каменпшилезие; 27 — Сухач; 28 — Толкмиско; 29 — Моджевина.

II–III — поселение Сухач, план жилища и реконструкция (по Б. Эрлиху).

IV–V — поселение Звидзе, план и реконструкция жилища (по И. Лозе);

VI–VII — поселение Нарва-Рийгикюла I, план и реконструкция жилища (по Н.Н. Гуриной).

VIII–IX — поселение Сарнате, план и реконструкция жилища К (по Л. Ванкиной): 1 — границы жилища; 2 — опорные столбы; 3 — очаг из камней; 4 — керамика (фрагменты); 5 — камни; 6–7 — колья и жерди; 8 — кора; 9 — песок; 10 — лесной торф; 11 — скорлупа водяных орехов; 12 — угли; 13 — обработанный янтарь; 14 — деревянные предметы; 15 — поселение.

В западной Литве памятники нарвской культуры известны по берегам древнего озера — старицы р. Швянтойи около г. Паланги. Из 42 стоянок каменного века раскопками исследованы семь. К нарвской культуре относятся нижние слои поселений 1В, 2В, 3В, 4В и ряд однослойных поселений. Самые ранние памятники относятся ко второй половине IV — середине III тыс. до н. э. (Rimantiene, 1979, с. 166). В Швянтойи (поселение 23) открыты следы наземных жилищ столбовой конструкции, с двух или четырехскатной крышей и стенами из жердей.

На поселениях группы Швянтойи получен большой вещественный материал, сохранились изделия из кости и дерева. Кремневые изделия невыразительны, сырьем для них служили мелкие кремневые гальки. Наконечники стрел ромбовидные с черешком и треугольные на отщепах, с прямым или вогнутым основанием, иногда без обработки. Костяные наконечники стрел трех типов — с треугольным сечением, с овальным, игловидные. Найденные деревянные наконечники ромбовидной формы, обожженные для прочности. Кремневые наконечники копий появляются только в развитом неолите, они крупные, треугольной или листовидной формы. Найдены деревянные копья длиной до 180 см, а также костяные гарпуны с одним или несколькими зубцами, среди них один поворотный. Рубящие представлены небольшими топориками-вкладышами, крепившимися в деревянные муфты из двух половинок, которые затем обматывались лыком или веревкой. В позднем периоде применяли шлифованные топорики, привезенные с юга, и сланцевые тесла, доставленные с севера. Для обработки шкур использовали скребла, изготовленные из крупных костей тюленей.

Сосуды имели две формы — горшки с острым дном и овальные, позже округлые мисочки. Статистическая обработка массового материала позволила расчленить керамику на три хронологические и четыре типологические группы (Римантене, 1973). Для раннего периода типичны горшки с раковинной примесью, прямым или S-видным венчиком, орнаментирована лишь половина сосудов, орнамент только в верхней части сосуда и выполнен отпечатками перевитого шнура и наколами. В развитом неолите появляется примесь дресвы, венчики приобретают грибовидную форму, в орнаменте встречаются новые мотивы — подражание гребенке шнуровым оттискам. В это время сосуды с S-видным профилем составляют 91 %.

Памятники группы Швянтойи имеют много общего с Сарнате. Вместе с тем заметны специфические черты — редки сосуды с «волнистой» поверхностью, встречаются мотивы орнамента, не известные в Сарнате — наколы, крестовидные отпечатки.

В среднем неолите Швянтойи 3В, 6, 23 заметна связь с культурой гребенчато-ямочной керамики, а на юге — с племенами шаровидных амфор. В позднем неолите (Швянтойи 26, 28) нарвская заимствует ряд черт от культуры гребенчато-ямочной керамики, возможно, она сосуществовала некоторое время с культурой шнуровой керамики, а позже растворилась в ней (Римантене, Кунскас, 1984)[14].

Известен ряд памятников в северо-восточной Литве у оз. Крятуонас — Жямайтишке 1, 2, 3, Крятуонас 1, 2, Яра 1, 2 и др. — содержащие материалы нарвской культуры (Гирининкас, 1982)[15]. Однако многочисленный кремневый инвентарь не типичен для нарвских памятников и близок инвентарю соседней неманской культуры. Он содержит трапеции, ланцетовидные острия, микрорезцы и топорики. Вместе с тем, сосуды с растительной примесью близки керамике развитого неолита типа Пиестиня (Загорскиc, 1967).

Наиболее удаленными от района концентрации памятников нарвской культуры являются многослойные поселения бассейна верхнего течения Западной Двины (Усвятская котловина) и Северной Белоруссии. Значительный интерес вызывает «свайное» поселение Усвяты IV, слой Б, относящееся к развитому неолиту (Микляев, 1971а, 1971б, 1972; Долуханов, Микляев, 1979). Культурный слой содержал богатый костяной и керамический материал. Орудия изготовлены из черного и серого кремня (кинжал, наконечник дротика, наконечники стрел с черешком). Разнообразны костяные, деревянные и роговые орудия — наконечники стрел и гарпунов, кинжалы, проколки, долота, различные острия, штампы, предметы быта (ложки) и искусства (Микляев и др., 1984).

По технологии керамики (изготовление сосудов с помощью лопаточки и наковальни) и орнаментации (геометрические узоры), поселение Усвяты IVБ находит аналогии в стоянке Звейсалас.

В Усвятах IVБ установлено три этапа постройки жилых сооружений, однако реконструировать их не удалось. Очевидно лишь, что поселение состояло из жилищ размером 4,5×5,5 м, расположенных вдоль берега (Микляев, 1971а).

На материалах «свайного» поселения, А.М. Микляев выделяет особую усвятскую культуру развитого и позднего неолита[16]. Не отрицая ряда особенностей рассмотренных памятников, все же большинство исследователей склонны считать их вариантом нарвской культуры.

В Белоруссии нарвская культура представлена рядом памятников (Заценье, стоянки Кривинского торфяника и др.). Наиболее ранняя стоянка Заценье, расположенная на левом берегу р. Цны (Минская область), на краю торфяника, являвшегося ранее озером. Культурный слой содержал разновременные комплексы, ранненеолитические находки залегали в самом основании слоя (Чернявский, 1970, 1971, 1978). Найдены сосуды серого цвета с острым днищем, примесью растительности и раковин. Орнамент разреженный, состоит из тонких отпечатков гребенки, мелких наколов, насечек, ямок, образующих редкие горизонтальные пояса в верхней части сосуда. Керамику сопровождают костяные наконечники стрел с биконической головкой, орудия под углом в 45°, мотыгообразные орудия и мотыги, листовидные кремневые наконечники стрел и др. Керамика близка ранненарвской, а орудия имеют сходство с мезолитическими (кунда). Вместе с тем в сосудах заметно сходство с ранними комплексами неманской культуры, в частности наличие глубоких редких ямок под венчиком, полностью отсутствующих на нарвской керамике. В более выраженном виде нарвская культура выступает в памятниках хронологически следующих за Заценьем — в нижнем слое Кривина I и Осовец I, II, расположенных также на Кривинском торфянике (Чернявский, 1969).

В памятниках нарвской культуры сохранились многочисленные бытовые предметы, особого внимания в Сарнате заслуживают деревянные плоские ковши с носиками, ложки, кленовый сосуд в форме ладьи, лубяные сосуды, мешалки для приготовления пищи, рукоятки и т. п. Деревянные ложки, ковши, блюда, сосуды, по форме не повторяющие глиняные, сохранились и на поселении Швянтойи (1, 2 в слое В). Здесь найден кусок ткани из лыка липы, отпечатки ткани встречены и на глиняном сосуде. В Усвятах IVБ также обнаружены многочисленные деревянные и костяные предметы, в том числе ковши, чаши, ложки.

Велико количество и янтарных изделий — разнообразных украшений (полуфабрикатов). В Швянтойи в двух случаях янтарь и изделия из него встречены в виде клада (24 и 30 экз.). Подвески узкие и длинные, трапециевидные, иногда орнаментированные точками, пуговицы в большинстве случаев линзовидные (одинаковые для всех периодов неолита), пронизки удлиненные и округлые, применявшиеся как составные части ожерелья. Шайбы и кольца появляются лишь в развитом неолите.

В Сарнате найдено 387 предметов из янтаря. Они встречались в каждом доме, чаще всего около очагов. Среди янтарных изделий головка лося и торс медвежонка. В качестве украшений использованы и зубы животных.

Торфяниковые стоянки сохранили и великолепные образцы первобытного искусства из кости, дерева и янтаря. Из поселения Швянтойи 3В происходят два жезла с головой лося, напоминающие по форме оленеостровские. Кроме общего сходства в форме и трактовке животного, совпадают детали — на шее одного лося из Оленеостровского могильника и из Швянтойи 3В показано как бы ожерелье. Образ зверя отражен здесь и в заготовках маленьких лосиных головок из янтаря, в янтарной мордочке оленя и в изображении зверя на глиняном горшке. Обнаружен конец стерженька с птичьей головкой (2,3 см) и маленькая глиняная головка птицы.

Разнообразны антропоморфные фигуры. Представляет интерес столбовая скульптура с головой человека из Швянтойи 2В, вырезанная из черной ольхи (195 см длины). Столь же крупная человеческая фигура (167 см) обнаружена в Сарнате (рис. 46). Здесь найдены ковши и ложки, завершенные изображениями птиц и животных, и маленькая мотыга с головой животного на рукоятке и геометрическим орнаментом. На поселении Усвяты IVБ встречены весла и ковши, украшенные скульптурными изображениями утиных головок и головы медведя, а также деревянная человеческая фигура. Деревянная скульптурка человека найдена и на поселении Осовец II. В Нарве III обнаружены голова лося из рога, в Нарве I — костяная рыбка, пластинка и костяные предметы с нарезным орнаментом.

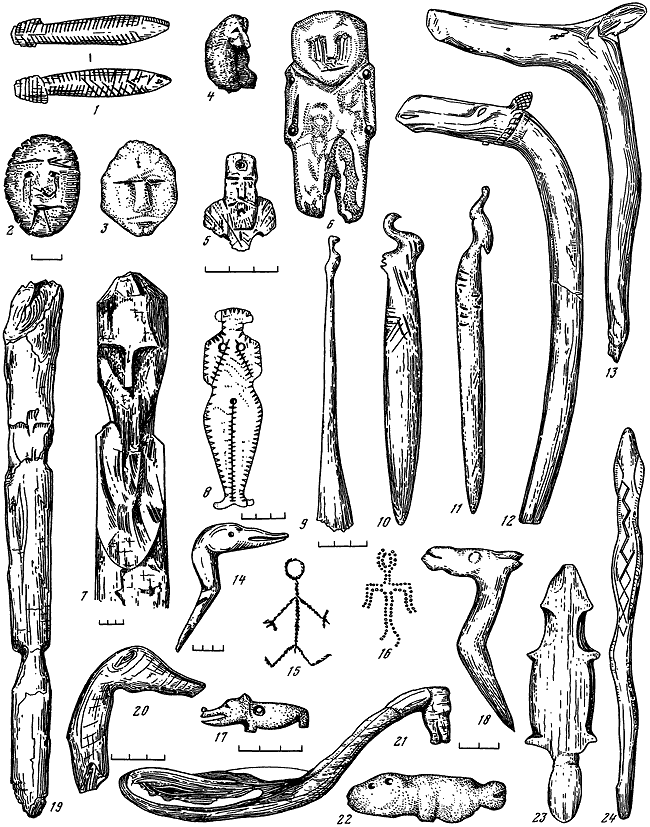

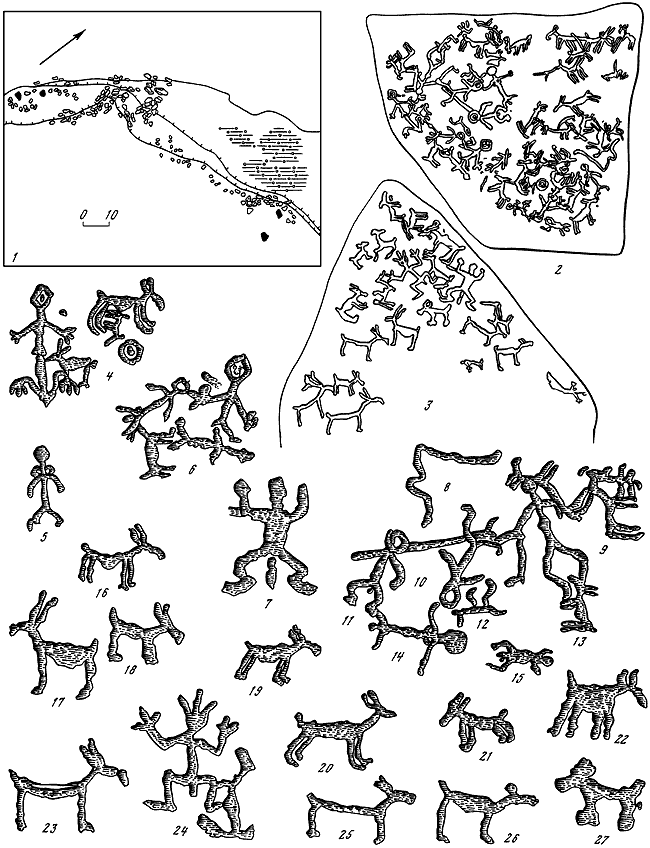

Рис. 46. Искусство в неолите Восточной Прибалтики. (Составлен С.В. Ошибкиной).

1 — Нарва-Ригийкюла I (кость); 2 — Найниексге, изображение человеческого лица (глина); 3 — Иодкранте, изображение человеческого лица (янтарь); 4 — Валма, медвежонок (глина); 5 — Тамула, антропоморфная подвеска (кость); 6 — Иодкранте (янтарь); 7 — Швянтойи 2В, столбовая скульптура-идол (дерево; длина 195 см); 8 — Звейниеки, погребение 172 (кость); 9 — Тамула, нож (кость); 10, 11 — Лубанское озеро, ножи (кость); 12, 13 — Швянтойи ЗВ, жезлы (рог); 14 — Швянтойи 23, рукоятка черпака (дерево); 15 — Нида, рисунок на керамике; 16 — Звидзе, рисунок на керамике; 17 — Тамула, подвеска (кость); 18 — Звейниеки, погребение 277 (кость); 19 — Сарнате, жилище А, идол (дерево; длина 168 см); 20–21 — Сарнате, ручка ложки и ковш (дерево); 22, 23 — Валма, подвеска (янтарь) и фигура бобра (кость); 24 — Абора I, фигура змеи (кость).

К нарвской культуре относится, видимо, часть погребений могильника Звейниеки, расположенного у оз. Буртниеку в северной Латвии. Ф.А. Загорскиc исследовал здесь 318 погребений, относящихся к четырем хронологическим группам: 1 — мезолитические, 2 — ранненеолитические, 3 — средне- и поздненеолитические, 4 — поздненеолитические (Zagorskis, 1974)[17].

В раннем неолите умерших хоронили в могильных ямах глубиной 30–40 см, в вытянутом положении, головой на восток или запад, слабо засыпали охрой. Сопровождающий инвентарь состоял из костяных орудий и просверленных зубов животных, преимущественно хищных, служивших украшением головного убора. Среди орудий костяные наконечники стрел и копий, гарпуны, некоторые из них с орнаментом.

К раннему неолиту следует, вероятно, отнести два погребения со стоянки Нарва I (Гурина, 1967). Взрослый (погребение I) и ребенок (II) были захоронены в культурном слое, в вытянутом положении на спине, ориентированы на север, сопровождающих вещей не было. Ребенок погребен в центре жилища, возможно, в его ногах стоял сосуд, найденный в виде развала.

О хозяйственной деятельности населения говорят фаунистические остатки, найденные на ряде стоянок (Сарнате, Швянтойи, Усвяты IVБ), а также орудия труда. В охотничьей добыче представлены кабан, лось, тур, косуля, благородный олень, зубр, медведь, бобр, а также встречены остатки собаки. На поселениях у моря была развита специализированная охота на тюленя, кости которого в Сарнате составляют около 50 % (от общего количества), а в Швянтойи 2В даже 76 %.

Почти на всех памятниках нарвской культуры встречены кости различных рыб, а на ряде поселений — остатки орудий и рыболовные сооружения. О развитом рыболовстве в Сарнате свидетельствуют верша из сосновых лучин, остатки сети, поплавки из сосновой коры, грузила (56 экз.) в виде крупных галек, некоторые из них обернуты берестой. Вблизи одного из жилищ найдены остатки челна, выдолбленного из лиственного дерева, и весла, изготовленные из дуба и ясеня, некоторые длиной до 1,5 м с лопастью. Всего в Сарнате найдено 36 весел и их обломков. В окрестностях стоянки Сарнате в 1940 г. при рытье водоотводной канавы обнаружены два челна из дуба, один целый длиной около 8 м. Их возраст неясен (Ванкина, 1970, с. 92).

С исключительной полнотой представлены орудия рыболовства, челны и весла в Швянтойи 1В и 2В. Представление об устройстве челна дает модель из Швянтойи 2В — корыто с овальным днищем и узким поднятым носом, длиной 96 см (Rimantiene, 1979. р. 36). Из орудий (помимо гарпунов), найдены остатки сетей, сплетенных из липового лыка, ширина сети 60–80 см. Найдены иглы для плетения сетей, грузила в виде камней, обернутых берестой, поплавки из сосновой коры или скрученной бересты. Сохранились верши из лучин хвойных деревьев, соединенных лыком, и каркасные, покрытые сетью, а также траловидное сооружение — «кюдель» (рис. 44).

На важное значение собирательства для жителей поселения Сарнате указывают скопления скорлупы лесных и водяных орехов и деревянные колотушки для их раскалывания. Аналогичные находки сделаны на многих поселениях нарвской культуры. Для выкапывания кореньев применялись мотыги на длинных ручках из дерева и рога (Сарнате, Швянтойи, Усвяты IV). Таким образом, здесь господствовала присваивающая форма хозяйства, однако, в конце неолита появляются первые признаки производящей экономики. Так, в Сарнате найдена кость овцы или козы, в Швянтойи 23 известна пыльца проса, кости быка, свиньи, овцы или козы[18].

Существование нарвской культуры фиксируется от последней четверти V до конца III тыс. до н. э. В течение столь длительного времени культура не могла оставаться неизменной и ряд различий между поселениями объясняется хронологией. Достаточно отчетливо они прослеживаются и между памятниками синхронными, но отдаленными территориально, в силу чего можно говорить о единстве культуры при наличии особенностей, характерных для каждого более мелкого региона.

В настоящее время можно выделить три локальных варианта культуры[19] — северный или северо-восточный, занимающий Эстонию, юг Ленинградской области; западный — балтийское побережье Латвии и Литвы; южный — юго-восточная Латвия, северо-восточная Литва и северо-восточная Белоруссия, верхнее течение Западной Двины.

Каждый из вариантов несет на себе следы влияния соседних культур. Чем дальше эти памятники удалены от центра, тем сильнее выступают различия. Наиболее отчетливо они проявляются в восточном варианте, являющемся периферийным.

Очевидно, нарвская культура отражает этнокультурное единство достаточно крупного масштаба, а ее варианты — этнографические особенности более мелких региональных коллективов. Генезис нарвской культуры следует искать в местном мезолите — культуре кунда, с которой ее сближает тождество костяных и роговых орудий, особенно наглядное там, где слои нарвской культуры подстилает мезолитический слой (Оса, Нарва-город, Звидзе и др.). В нарвскую культуру из мезолита переходят практически все основные категории орудий. Вместе с тем, происхождение нарвской керамики пока не решается однозначно. Вероятно, истоки ее следует искать в раннем неолите Украины, однако, нельзя отрицать и сходства с культурой эртебёлле, особенно западного варианта (Гурина, 1967, с. 190).

При сопоставлении памятников раннего и среднего этапов нарвской культуры с синхронными культурами соседних территорий отчетливо выступают различия с северными (сперрингс) и восточными (верхневолжская). Вместе с тем, видно определенное сходство с южными культурами — неманской и днепро-донецкой. Вопрос о роли нарвской культуры в сложном процессе формирования современных этнических общностей не может рассматриваться вне связи с культурой гребенчато-ямочной керамики (прибалтийской).

В среднем неолите в Восточной Прибалтике произошли серьезные изменения в связи с притоком населения из восточных областей. В Литве, основной территории которой не достигло новое население, продолжала развиваться нарвская культура, сменившаяся затем культурой шнуровой керамики. На территории Эстонии и Латвии прослеживается поглощение нарвского населения иной культурой. Большинство поселений этого времени содержат слои с нарвской и гребенчато-ямочной керамикой. Они расчленяются стерильной прослойкой (Оса, Звидзе, Нарва) или планиграфически (Кяэпа, Нарва I, II, III, Сарнате) или выявляются благодаря поглубинной фиксации находок. Вся гребенчато-ямочная керамика и сопровождающие ее орудия относятся к прибалтийской культуре, впервые выделенной А. Европеусом (Europaeus-Ayräpää, 1930, s. 212). Она распространялась на севере до р. Свирь и южного побережья Ладожского озера, захватывала почти всю Финляндию, Эстонию, Латвию и современную Новгородскую область. В Литве, Калининградской области и Северной Белоруссии памятники этой культуры единичны. Прибалтийская культура входит в круг культур с ямочно-гребенчатой керамикой.

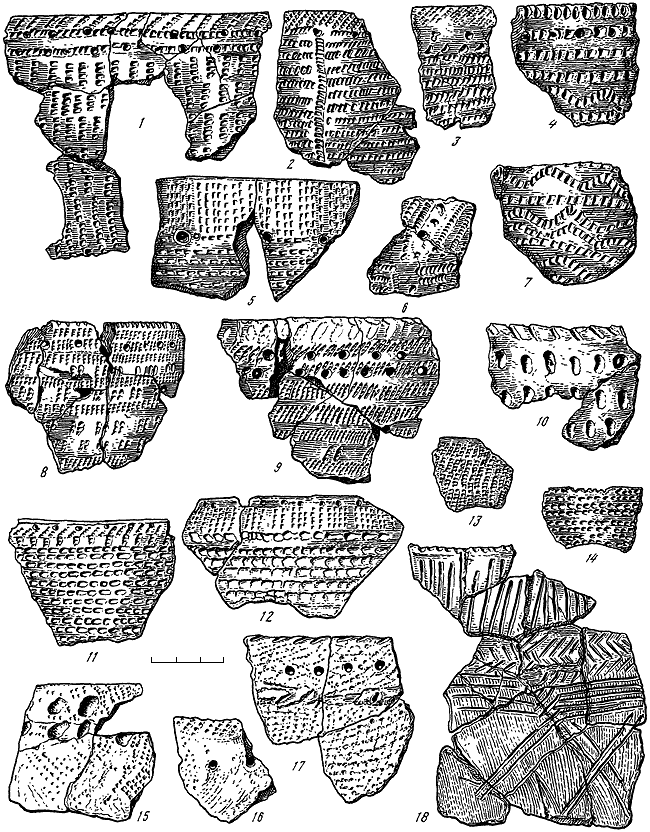

Ее памятники отличаются обилием кремневых орудий (рис. 47), изготовленных из высококачественного кремня. Представлены отчетливо выраженные типы двустороннеобработанных крупных наконечников стрел, овальных или ромбовидных, встречаются такой же формы наконечники копий, многочисленны скребки и ножи, сланцевые шлифованные орудия и украшения, в особенности шиферные кольца, а также янтарные украшения, в частности пуговицы с V-образным отверстием и кольца (шайбы). Костяные и роговые орудия редки, найдены в основном на ранних памятниках, где еще удерживаются нарвские традиции. Из костяных орудий встречаются наконечники стрел, биконические с короткой головкой и коротким, уплощенным черешком, массивные гарпуны с крупными, редкими зубцами, составные рыболовные крючки и др.

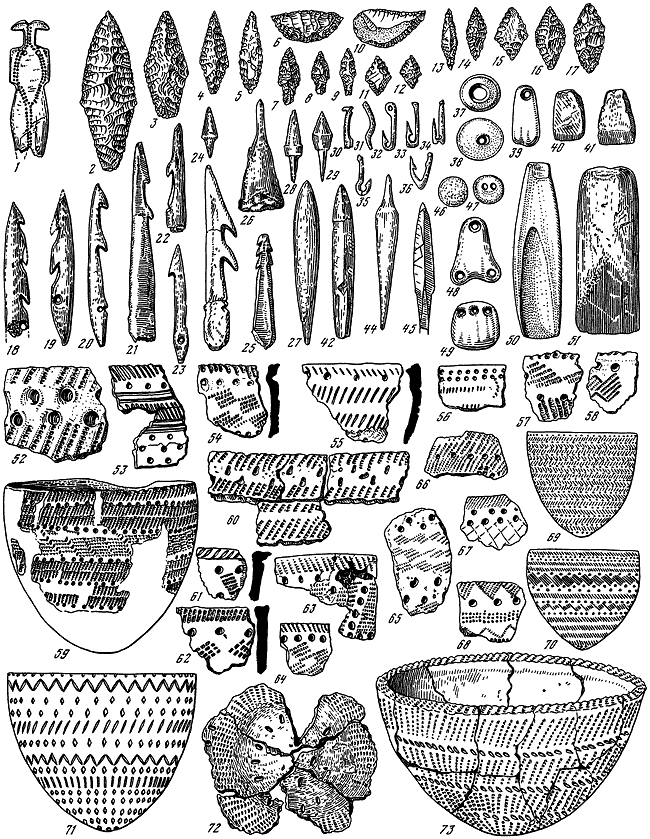

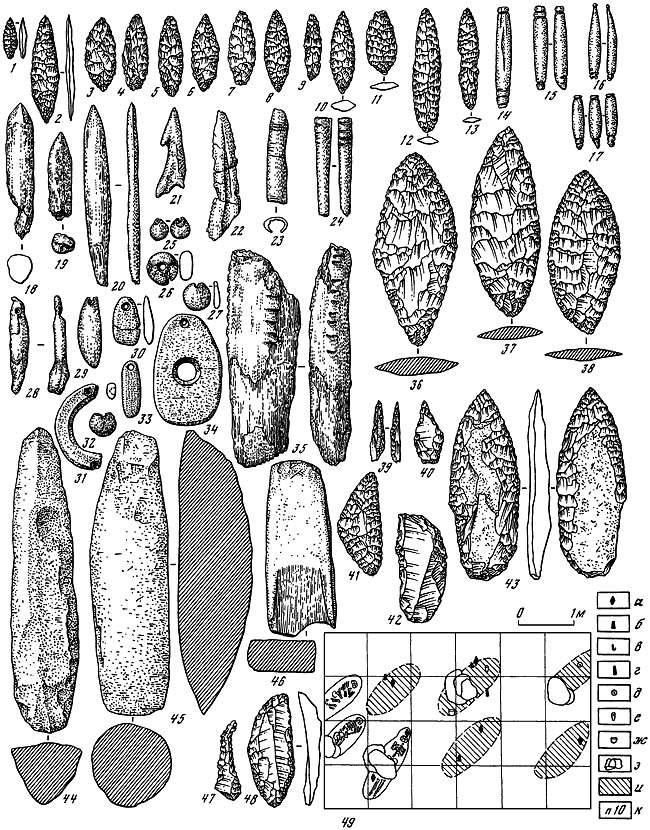

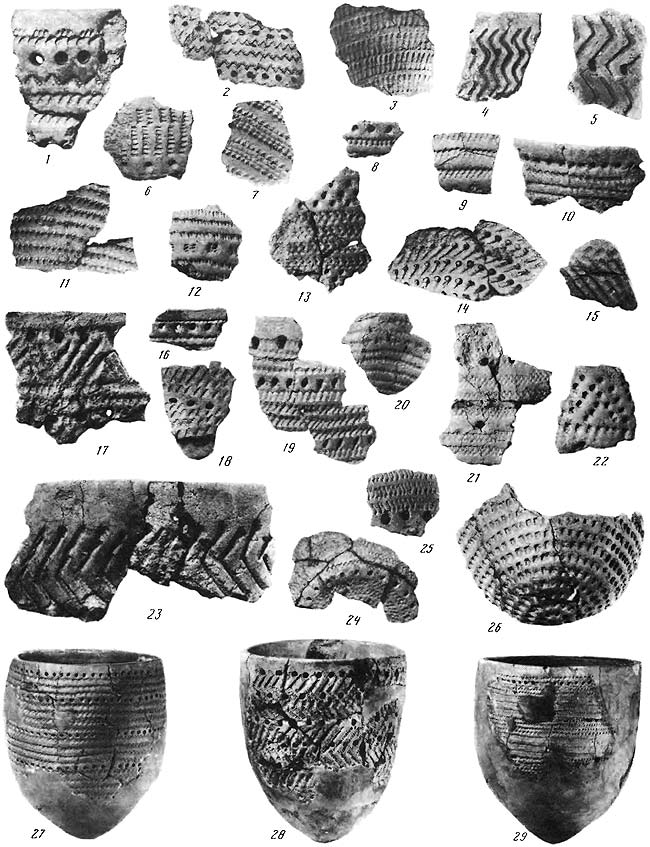

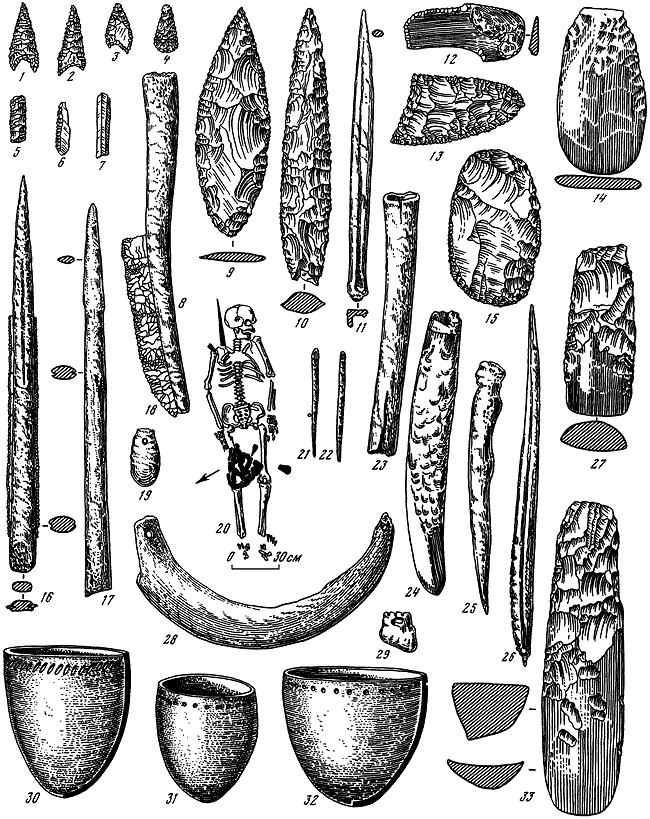

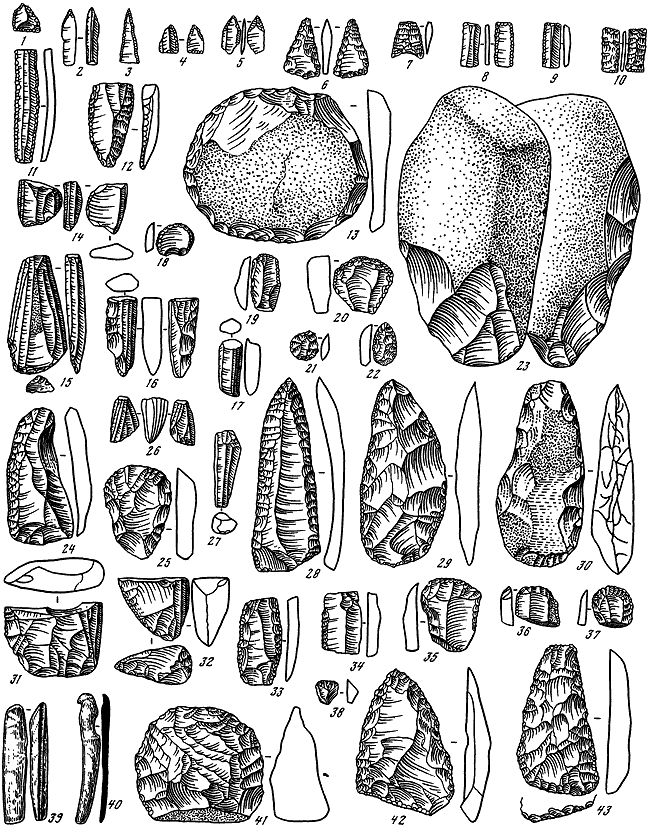

Рис. 47. Культура гребенчато-ямочной керамики (прибалтийская).

1 — Ладожская; 2 — Крейчи; 3, 4, 33–35, 40, 42, 48, 49, 73 — могильник Звейниеки; 5, 9, 13, 19, 20, 25, 26, 28–31, 38, 45, 51, 56, 69 — Тамула; 6, 10, 52 — Сулька; 7, 8, 14–16, 18, 22, 36, 37, 53–55, 57, 58, 61, 62, 64 — Валма; 11 — Сарнате; 12, 27 — Пиестиня; 17, 23 — Нарва II; 21, 32, 41, 44, 46 — Лубана; 24, 65, 66, 68, 70 — Акали; 39 — Ича; 43, 67 — Вилла; 47, 60, 71, 72 — Нарва I; 50 — Будянка; 59 — Ягала; 63 — Кулламяги.

Керамика имеет ряд характерных особенностей. Примесью к глине служит дресва или дробленый кварц. Сосуды сделаны в технике «подлепа». Край сосуда утолщен, срез орнаментирован, иногда гофрирован нажимом пальца или штампом, днище коническое. Орнамент покрывает всю поверхность сосудов и состоит из гребенчатых отпечатков, дополненных коническими ямками. Наиболее характерным является узор из диагональных полос гребенчатого штампа — «лесенки», зигзагообразные линии и ромбы, типичны «флажки» — ромбы, выполненные гребенчатым штампом, размещенные в один ряд в верхней части сосуда. Ни в одной из других культур этот мотив в массе не встречается. Своеобразно украшение сосудов плывущими «уточками», выполненными гребенчатым штампом, реже ямками, которые помещены всегда над прямой или зигзагообразной линией, очевидно, символизирующей воду. Сосуды с такой орнаментацией встречаются не только в прибалтийской, но также в карельской и каргопольской культурах.

Керамика прибалтийской гребенчато-ямочной культуры ближе всего напоминает карельскую, но отличается от нее примесью к глине дресвы (вместо песка), наличием в орнаменте «флажков», преобладанием оттисков гребенки над ямками и присутствием гофрированного края. В прибалтийских сосудах почти не встречается остроугольный срез края, орнаментированного гребенчатым штампом, типичный для ряда карельских сосудов[20].

Скрещение двух различных традиций — местной нарвской и прибалтийской прослеживается на ряде поселений. Большого, хронологического разрыва между ними нет. Материалы фиксируют и сам процесс смены культур — медленный, без резких скачков. Чрезвычайно показательна в этом плане керамика. На ряде памятников — Нарва-город, Нарва I, II присутствуют сосуды (а в некоторых из стоянок представлены только они одни), сочетающие признаки нарвских и прибалтийских, при этом старые традиции удерживаются в технике изготовления, инновации же выступают в орнаментации и форме. Для этой гибридной керамики характерна примесь раковины или растительности иногда с дополнением песка, расчесы гребенчатым штампом на внешней и внутренней поверхности. При этом органическая примесь на территории, занятой нарвской культурой, удерживается вплоть до позднего неолита — Тамула и др. (так называемая «пористая» керамика).

Соотношение новых и старых культурных традиций в различных частях рассматриваемого региона было неодинаковым. В Эстонии и значительной части Латвии постепенно новые традиции полностью вытеснили прежние. В Лубанской низине в развитом и даже позднем неолите в керамике сохраняются нарвские традиции, примером чего служат стоянки Пиестиня, Найниексте, Абора и др. Таким образом, переход к новой орнаментации в гибридной керамике означает, что в процессе скрещивания двух культур, по-видимому, одержали победу традиции пришельцев — носителей прибалтийской культуры с гребенчато-ямочной керамикой.

На территории Эстонии прибалтийская культура представлена рядом выразительных памятников: Нарва II, верхний слой стоянки Нарва, верхний слой Кяэпа, Валма, Вилла. Аналогичные материалы встречаются и на памятниках со смешанными комплексами, как например, Акали, Куллямяги и др. Исходя из того, что в Нарве I, Нарве и Кяэпе ощутимо выступает связь с предшествующим периодом — нарвской культурой, их следует считать наиболее ранними в данной группе. Это подтверждается радиокарбоновыми датами для верхнего слоя Кяэпы, близкими возрасту ее нижнего слоя, содержащего нарвскую керамику.

Большое значение для уточнения взаимоотношения нарвской и прибалтийской культур имеет стоянка Нарва (Янитс, 1966). Залегающий в верхнем слое комплекс, связанный с прибалтийской культурой, содержал в отличие от нижнего, нарвского, многочисленные орудия из кремня, преимущественно привозного (в том числе валдайского) — наконечники стрел с двусторонней обработкой, главным образом листовидные, скребки, часто ретушированные с брюшка. Сосуды, сохраняя основные признаки гребенчато-ямочной керамики, содержат черты, типичные для нарвской посуды (примесь раковины или растительности, расчесы на внутренней стороне, стыковая техника изготовления).

В прибалтийской культуре выделяются два хронологических этапа — ранний и поздний. Среди ранних памятников Усть-Рыбежна I, Негежма и Ладожская в Приладожье, в Эстонии — Нарва II, Кяэпа, Валма, Вилла, часть стоянок Акали и Кулламяги, в Латвии — Звидзе (4–8 слои), часть поселения Сарнате и др.

Для правильного понимания истоков прибалтийской культуры в Восточной Прибалтике существенное значение имеют неолитические памятники Южного Приладожья, поскольку, очевидно, именно отсюда начиналось продвижение населения на запад.

Наиболее выразительным памятником является поселение Усть-Рыбежна I, расположенное на р. Паша, впадающей в Ладожское озеро. Культурный слой здесь — гумусированный темный песок (0,40-0,50 м) перекрывался слоистой толщей суглинка (более 1,5 м), разделенной тонкими прослойками песка, отложившимся в результате трансгрессии Ладожского озера (Гурина, 1961а; рис. 115). Надежно «запечатанные» археологические материалы исключают механическое смешение находок. Огромное количество типичной гребенчато-ямочной керамики, обилие кремневых и сланцевых орудий, янтарные украшения, выразительные хозяйственные комплексы позволяют судить о характерных особенностях прибалтийской культуры.

Среди кремневых орудий — иволистные и ромбические наконечники стрел и копий, ножи с двусторонней ретушью, масса проколок, сверл, скребки, тщательно ретушированные. Многочисленны сланцевые орудия от стамесок до крупных топоров, изготовленные с применением пиления. Здесь же найдены и песчаниковые пилы.

Сосуды значительного размера (устье одного равно 70 см), большинство имеет примесь дресвы, несколько — примесь раковины. Геометрический орнамент состоит из диагональных и зигзагообразных полос, «флажков». Очевидно, разнообразие узоров отражает не только длительное существование поселения Усть-Рыбежна I, но и широкие связи обитателей с населением соседних областей. Об этом свидетельствует также обилие крупных кремневых орудий, среди которых изготовленные из валдайского кремня, янтарные изделия, характерные для Восточной Прибалтики, подвески, кольца, а также сланцевые орудия, повторяющие карельские формы.

Отчетливо выражены прибалтийские комплексы в Негежме на р. Свири (Земляков, 1932), в Ладожской стоянке (Иностранцев, 1882), на стоянках Карельского перешейка (Pälsi, 1915), Сестрорецком Разливе и др. (Гурина, 1961а).

Видимо, к позднему этапу развитого неолита следует отнести памятники, где представлены лишь сосуды с типичным гребенчато-ямочным орнаментом. К ним относится поселение Валма в Эстонии. Кремневые орудия здесь довольно многочисленны. Наконечники имеют листовидную и ромбическую форму, шлифованные тесла и долота из сланца, среди костяных выделяется большое количество составных рыболовных крючков, нож из кабаньего клыка, подобный орудиям нарвских стоянок, игла для вязания сетей. Сосуды имеют примесь дресвы, полуяйцевидную форму с округлым днищем, утолщенный, иногда гофрированный венчик. Орнамент покрывает всю поверхность, господствует гребенка, составляющая вместе с ямками геометрический узор (Янитс, 1959). Сосуды напоминают классическую керамику развитого неолита Финляндии, так называемый «лучший гребенчатый стиль» по Айлио (Ailio, 1922).

Памятники прибалтийской культуры известны и в других районах Эстонии, среди них наиболее интересны стоянки Вилла, Акали, Кулламяги и др. (Jaanits, 1955, Янитс, 1959). Каждая из них, обладая общими чертами, содержит и ряд индивидуальных особенностей, проявляющихся в костяной и кремневой индустрии, а также в деталях орнаментации керамики. В Латвии памятники этого времени многочисленны. Наиболее ярко выраженными являются стоянки Сулька на Лубанской низине и часть поселения Сарнате — в Западной Латвии.

Прибалтийский комплекс Сульки близок комплексу Звейсалас, где он, будучи отделен от нижележащего — нарвского — стерильной прослойкой, содержал значительное количество кремневых орудий — крупных двустороннеобработанных наконечников стрел, ножей, скребков, преимущественно на массивных отщепах, в том числе необычайно крупной величины плоский, правильной овальной формы нож из желтого, типичного для Валдая, кремня. Следует отметить также обломок шиферного кольца с насечками по краю.

В Звидзе слой с гребенчато-ямочной керамикой лежит непосредственно на слое нарвской культуры. По характеру материала он подразделяется на I и II. Здесь встречены редкие для прибалтийской культуры деревянные изделия (мотыги, ковши, колотушки, поплавки), костяные орудия (наконечники стрел — биконические, игловидные, черешковые, ножи, шилья, кинжалы), изделия из кремня, украшения из янтаря.

Гребенчато-ямочная керамика группы I, залегающая по всей толще культурного слоя (4–8), в нижней толще гравия образовывала чистый комплекс. Горшки с примесью дресвы, реже органики, крупные, круглодонные, украшенные по всей поверхности чередующимися оттисками гребенки и ямками, фигурами заполненных ромбов или широких лент, реже встречается гладкий штамп или оттиски веревки.

Поселение Звидзе имеет важное значение для установления генетической преемственности и непрерывного развития культур — от местного мезолита к нарвской, которую сменяет прибалтийская, а затем эпоха бронзы.

В прибалтийской культуре в качестве украшений использовали зубы животных с уплощенной корневой частью, шиферные и сланцевые кольца, гладкие или с нарезками по краю, типичные для Карелии и Финляндии. Часто украшения выполнялись из янтаря. Большое количество их найдено в Сарнате, Валме, Сульке, в верхнем культурном слое Звидзе, в Усть-Рыбежне I и др. Из янтаря изготовлены также и предметы искусства — фигурки животных (Валма, Сарнате — лось и, видимо, медведь). Скульптурные изображения делались также из глины. В Сульке обнаружено изображение человеческого лица, в Сарнате — фрагмент фигурки, по манере исполнения близкой фигуркам из стоянки Пурциемс. Аналоги есть в Карелии и Финляндии. С поселения Валма известно глиняное изображение сидящего медвежонка, костяная фигурка животного, костяная головка птицы, в верхнем культурном слое Звидзе — змея из рога, фрагмент фигурки рыбы и антропоморфное изображение из глины, в Найниексте — человеческое лицо.

На поселениях прибалтийской культуры сохранились очаги и кострища. Сходные печи-каменки с хорошо выраженным устьем найдены в Усть-Рыбежне I и Нарве. Около очагов располагались хозяйственные ямы, заполненные гумусированным слоем и фрагментами сосудов. На поселении Валма очаги не имели каменной кладки, но были углублены в материк и заполнены золой и мелкими угольками. Остатки 15 жилищ прибалтийской культуры найдены в Сарнате. Они сохранились в виде невысоких округлых (жилища 6 и 15) или овальных (жилища 3 и 5) в плане бугров песка с примесью углей и золы в центре. Остатков каких-либо деревянных конструкций не обнаружено. Размер бугров 3×3; 2,8×4–6 м. Контуры их основания в виде песчаной прослойки четко выделялись на фоне коричневого торфа, при этом песок был насыпан непосредственно на торф. Это был пол жилища. Находки концентрировались только в песчаных пятнах. Видимо, постройки были наземными, округлые и овальные в плане, с конусовидной крышей из жердей и набросанными на них ветками, корой или шкурами животных. Посередине жилища разводился костер.

Жилище 2 являлось, по-видимому, мастерской. В нем обнаружено восемь кремневых наконечников, 11 скребков, 43 фрагмента разных кремневых орудий, 840 отщепов кремня, 126 предметов из янтаря, в том числе 48 различных янтарных подвесок и их фрагментов, 13 пронизок, одна бусина, 61 пуговица и около 2000 кусочков необработанного янтаря. Жилище 3 — овальный песчаный бугор размером 12,5×5–6 м, содержало более 1800 фрагментов керамики (от 60 сосудов) двух типов — типичную гребенчато-ямочную и гибридную. Среди находок 43 кремневых наконечника стрел (преобладают ромбические), более 2600 отщепов кремня, желобчатое долото, две больших шлифовальных плиты, а также 49 предметов, 35 необработанных кусков и около 400 кусочков янтаря (Ванкина, 1970).

В средненеолитическом слое Звидзе встречены остатки построек — колья, столбы, заостренные или с раздвоенным концом. Они располагались по периферии и в центре строения. Размер жилища 80 кв. м, вход размещается под навесом с восточной стороны. Крыша была двускатной.

О хозяйстве племен прибалтийской культуры известно мало. Расположение поселений у озер и рек, богатых рыбой, а также разнообразные рыболовные крючки, цельные и составные, грузила, иглы для вязания сетей, гарпуны — указывают на развитое рыболовство. Особенно богатую информацию дают стоянки Приладожья. Судя по костям рыб, на побережье Ладожского озера ловили судаков, окуней, лещей, а также тюленей.

Несомненно большую роль в экономике играла и охота, в особенности на крупного зверя. Охота и рыболовство могли дополняться собирательством. Как и в других культурах эпохи неолита в лесной зоне, по всей вероятности, хозяйство было многоукладным и преобладание той или иной отрасли зависело от ситуации.

Погребения прибалтийской культуры известны в Валме, в позднем неолите — два захоронения в Наакамяэ. К той же культуре Ф.А. Загорскиc причисляет третью группу погребений могильника Звейниеки (Zagorskis, 1974). Ориентировка погребенных восточная или западная, изредка видна присыпка охрой, инвентарь — кремневые наконечники стрел и копий, скребки, костяные наконечники и гарпуны, шилья, мелкая пластика из кости, рога и глины. В погребении двух подростков найден характерный сосуд с гребенчато-ямочным орнаментом.

Очевидно, к самому позднему этапу прибалтийской культуры следует отнести часть погребений могильника Крейчи. Положение захороненных различно, некоторые засыпаны охрой. Сопровождающий материал немногочислен (за исключением трех случаев) и состоит в основном из украшений — подвесок из зубов животных и янтаря. Ф.А. Загорскиc относит эту группу к финно-угорским племенам, датируя ее первой половиной III тыс. до н. э.

Основываясь на датировке Звидзе, можно заключить, что в первой половине III тыс. до н. э. восточное население оказало достаточно сильное влияние на аборигенов Эстонии и Латвии, свидетельством чего может служить Пиестиня с ее гибридной культурой. Существенно, что часть стоянок, очевидно, наиболее ранних (Усть-Рыбежна I, Негежма, Ладожская) залегают под отложениями Ладожского озера, образовавшимися во время его трансгрессии. Радиокарбоновая дата Усть-Рыбежны I, полученная по углям из печи-каменки — 6380±240 г. вызывает некоторое сомнение. Однако, совершенно очевидно, что жизнь на поселении закончилась до образования озера, заторфовавшегося лишь впоследствии, после регрессии Ладоги, т. е. задолго до середины III тыс. до н. э. Поселение Усть-Рыбежна I следует датировать не позднее начала III тыс. до н. э. То же можно сказать и в отношении Ладожской стоянки, культурный слой которой был перекрыт отложениями Ладожского озера. На этой стоянке, помимо нарвской керамики, типичной для Эстонии (Нарва I, III), найдены орудия из кости под углом 45°, классическая прибалтийская керамика и фигурка человека, имеющая полную аналогию в погребении могильника Звейниеки (рис. 47, 1).

В наиболее чистом виде прибалтийская культура встречается в пределах современной Ленинградской области и Юго-Восточной Финляндии. Здесь фиксируются лишь незначительные следы контакта с культурой сперрингс и нарвской. Однако местные корни ее пока проследить почти не удается из-за невыраженности мезолитических памятников в Приладожье. Можно отметить лишь общность с мезолитическими сланцевыми орудиями Антреа — Карельский перешеек (Pälsi, 1920; Hüürre, 1979; Luho, 1948), с кремневыми — стоянка Разлив. Вместе с тем, очевидна ее связь с культурами ямочно-гребенчатой керамики (льяловская, рязанская, др.). Не исключено влияние валдайской культуры, обладающей ярко выраженной кремневой индустрией и гребенчатой орнаментацией сосудов. К более позднему времени относятся стоянки прибалтийской культуры гребенчато-ямочной керамики в Эстонии и Латвии. Во всех случаях они перекрывают слои с нарвской культурой (Нарва, Кяэпа, Звидзе и др.). По-видимому, появление здесь носителей прибалтийской культуры относится к середине III тыс. до н. э. Поскольку в Эстонии и Латвии встречается керамика, в которой сочетаются черты нарвской и прибалтийской культур, следует заключить об отсутствии значительного хронологического разрыва между ними. Очевидно, на определенном этапе они сосуществовали и взаимодействовали[21]. Затопление ранних памятников Ладожским озером во время трансгрессии могло заставить население покинуть эти места и отойти на запад — на территорию Эстонии и Восточной Латвии.

В восточной Прибалтике известен ряд памятников среднего и позднего неолита, соединяющих в себе черты нарвской культуры и прибалтийской (гребенчато-ямочной керамики). К ним относятся хорошо изученные стоянки Лубанской равнины — Пиестиня, часть комплекса верхнего слоя Звидзе, Абора I, Эйни, Найниексте и др. (Zagorskis, 1965; Лозе, 1965, 1979). В основном эти памятники распространены в Восточной Латвии и Эстонии.

Характерной их чертой являются отчетливо выраженные традиции нарвской культуры, что проявляется прежде всего в керамике — примесь органики и раковины, сохранение элементов орнамента и композиций, наличие плоских мисочек (ламп?). Сохраняются прежние типы костяных и роговых орудий, хотя и несколько модернизированные (биконические наконечники стрел, мотыги, проколки). Вместе с тем, заметны новые черты культуры — много наконечников стрел, скребков и других орудий из кремня, изменяется форма сосудов и орнаментация, появляются основные черты, свойственные керамике прибалтийской культуры. Указанную группу памятников развитого (типа Пиестиня) и позднего (типа Абора) периодов мы выделяем в особую постнарвскую культуру, подчеркивая тем самым преемственность ее от культуры нарвской.

Наиболее ранним памятником ее является Пиестиня (Загорскиc, 1967), расположенная в северо-восточной части Лубанской равнины. Культурный слой (0,5–0,7 м) залегал здесь под торфом толщиной 1 м[23]. Среди кремневых орудий наконечники стрел овальной и ромбической формы, иногда со слабо выраженными шипами, много кремневых чешуек. Представлены биконические наконечники стрел с уплощенным насадом, проколки из грифельных костей, поплавки из сосновой коры, янтарные украшения (подвески, пронизки, кольца, пуговицы).

Керамика имеет признаки двух культур. Одна группа (5-10 % всех черепков) принадлежит типичной ямочно-гребенчатой керамике. Некоторые из них заглажены — прием, присущий нарвской керамике. Орнамент образован крупной гребенкой и коническими ямками, на многих присутствует мотив, традиционный для прибалтийской культуры (гребенчато-ямочной керамики) в виде «флажков». Отдельные сосуды украшены сплошными треугольниками, выполненными гребенкой. Вторая группа сосудов изготовлена с примесью раковины или растительности. Гибридный ее характер с особой наглядностью выступает в орнаментации. Наряду с чертами, свойственными нарвским сосудам — поверхностный орнамент, выполненный ямчатыми и точечными вдавлениями, образующими горизонтальные или диагональные пояса, — встречаются узоры, повторяющие рисунки на гребенчато-ямочной керамике, вплоть до «флажков». Именно эти сосуды и получили название керамики типа Пиестиня.

Поздний этап постнарвской культуры (поздний неолит-ранняя бронза) в Латвии представлен серией памятников (11 поселений и два могильника), среди которых особенно известны Абора I, Асне I, Лагажа, устье Малмута и др.

К этой группе относится стоянка Крейчи (Zagorskis, 1961), где найдена нарвская керамика, гребенчато-ямочная и переходного типа, представляющая особый интерес. Сосуды с примесью органики и раковины, край утолщенный, иногда профилированный, орнамент поверхностный. Встречается пунктирный гребенчатый штамп, образующий незаполненные вертикальные ромбы или «елочку», иногда нанесенную поверх горизонтальных ямочных поясов, ямчатые углубления и особый «линейно-пересеченный» штамп, встречающийся на ряде стоянок Латвии, Эстонии, Ленинградской области и юго-восточной Финляндии в позднем неолите — раннем металле. Есть сосуды, орнаментированные лопаткой, обмотанной шнуром — имитация ткани или нарезной узор. Среди костяных орудий биконические наконечники стрел, острия из метаподий, кинжалы, мотыгообразные. Наконечники стрел из кремня овальные и ромбические, треугольные и с черешком. Встречены пластинки с ретушью, рубящее орудие, янтарные украшения (подвески, пронизки), просверленные зубы медведя, лося и кабана. Кремневые орудия связаны с комплексом гребенчато-ямочной керамики (рис. 48).

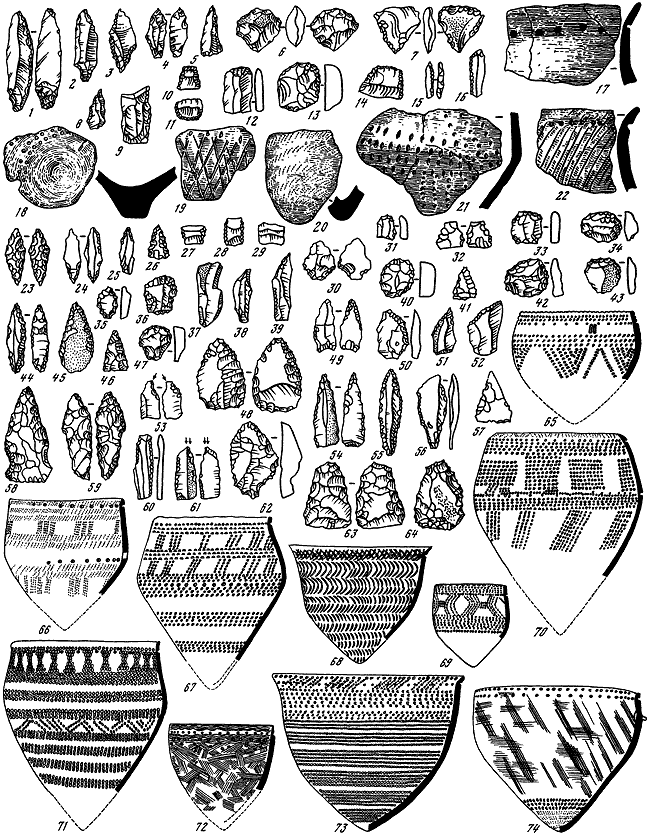

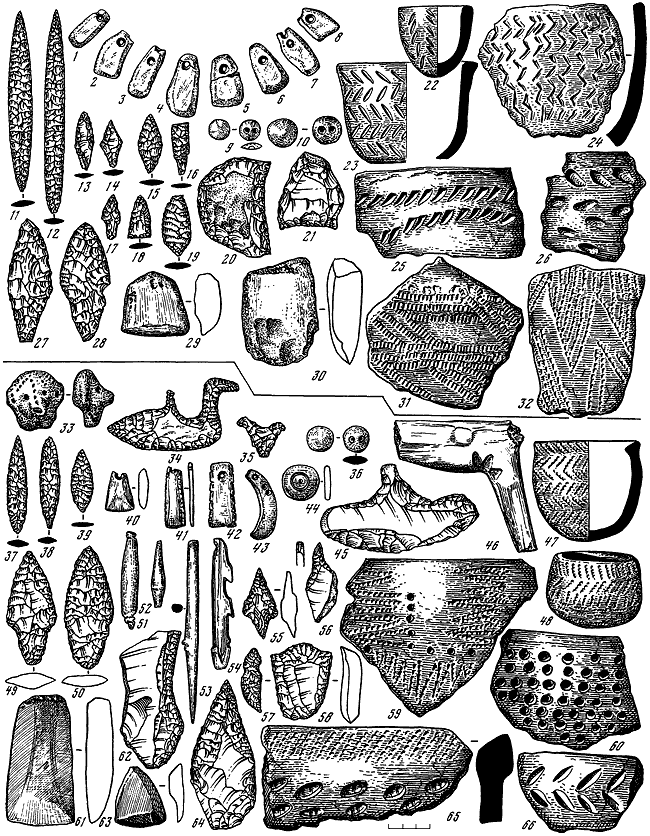

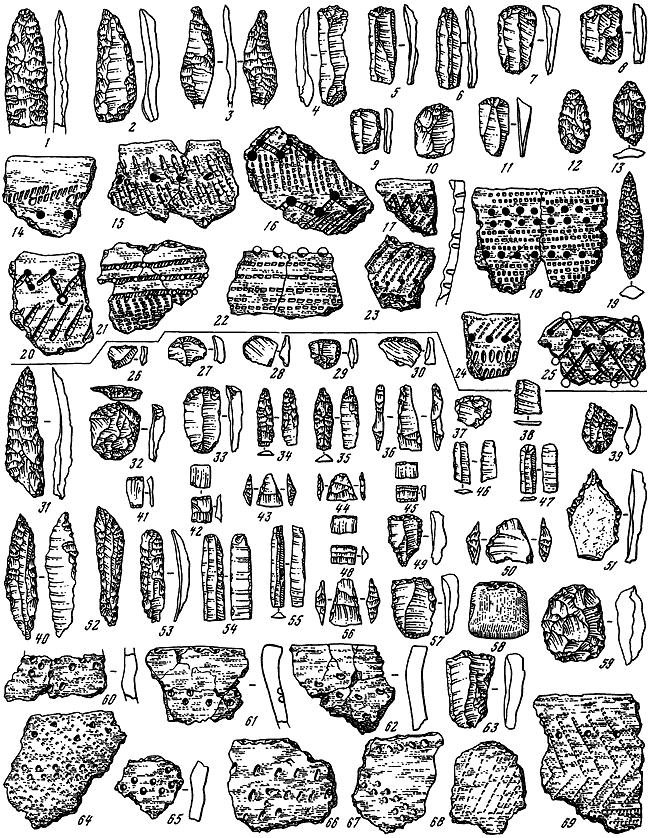

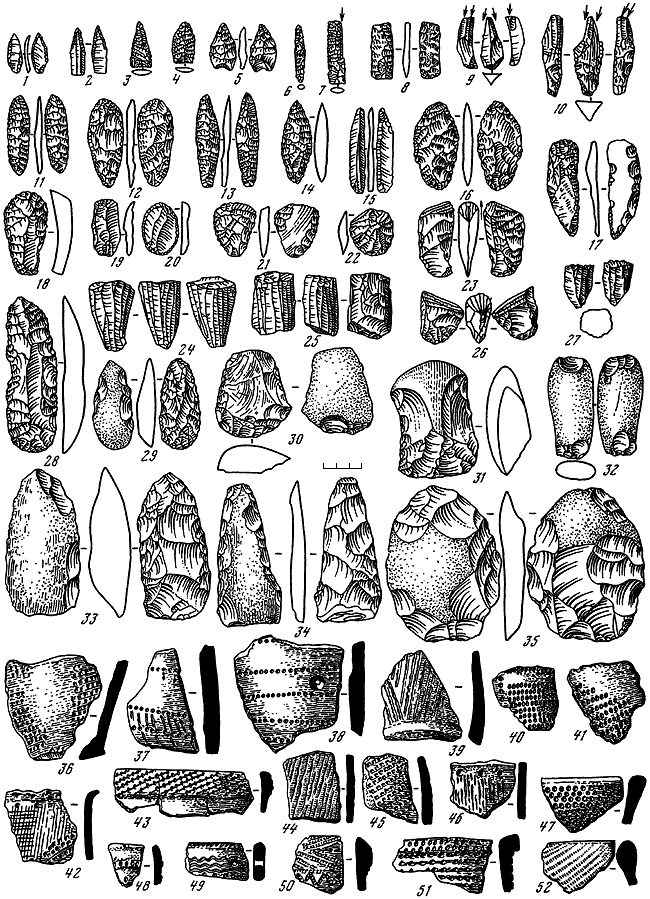

Рис. 48. Орудия и керамика стоянок типа Пиестиня и Абора (постнарвская культура).

1–6, 16–18, 25, 27–30, 32, 34, 35, 38–43, 45–47, 50–52, 54–59 — Абора I; 7-15, 20–23, 26, 31, 33, 36, 37, 48, 53 — Пиестиня; 19 — Риннюкалнс; 24, 44, 49 — Лагажа.

Таким образом, переход от среднего к позднему неолиту, прослеженный и по другим памятникам, характеризуется появлением пористой керамики позднего облика, отличной от керамики раннего неолита, но также имеющей органическую примесь. Очевидно, эти памятники следует относить к концу III тысячелетия до н. э.

Финальный этап позднего неолита представлен материалом поселения Абора I, расположенным в северной части Лубанской равнины (Лозе, 1979). Среди огромного количества костяных орудий много наконечников стрел, преимущественно игловидных, длинных и укороченных, а также коротких биконических. Наконечники гарпунов двух типов — крупные, с редкими односторонними зубцами, и односторонние и двухсторонние гарпуны с маленькими зубцами в верхней части, с отверстиями для крепления. Костяные ножи изготовлены из трубчатых костей, кинжалы — из локтевых костей животных. Много шильев, острий, проколок, долот из распиленных вдоль костей животных. Имеются роговые мотыги с отверстием, ножи из клыков кабана, пробитые фаланги парнокопытных. Четко выражены типы кремневых наконечников стрел — треугольные с прямым или вогнутым основанием и обработкой по краю, треугольно и овально-черешковые, овальные, листовидные, ромбические и подромбические с усеченным черешком. Сланцевые орудия двух типов — массивные топорообразные и мелкие тесла и долота подчетырехугольных и подтреугольных очертаний. Встречены сверленый ладьевидный топор и обломки таких изделий.

Керамика представлена двумя группами: 1 — пористая, 2 — с примесью песка или дресвы. Пористая керамика имеет две подгруппы — с гладкой поверхностью (I) и с отпечатками ткани или штриховкой (II). Гладкостенные сосуды украшены гребенкой, линейными и ямчатыми вдавлениями, прочерченными линиями, кружковым орнаментом, оттисками перевитого шнура. Сосуды котлообразные или баночной формы, с S-образной профилировкой, встречаются также низкие овальные миски (лампы?), которые присутствуют на всех других поселениях.

Пористой керамике присущи основные черты сосудов нарвского типа, новым преимущественно является плоское дно. Прослеживается ее преемственность от керамики развитого неолита, что выражается в форме посуды и орнаментации. Существенно, что она находит аналогии в сосудах слоев А и Б поселения Усвяты IV. Однако, пористая керамика первой подгруппы ближе к эпохе бронзы и несет на себе уже влияние культуры шнуровой керамики.

Большинство сосудов второй подгруппы профилированные, иногда тулово близко к шаровидному, встречается также баночная и котловидная формы, есть миски (высотой 6–7 см), округлой или овальной формы. На части сосудов поверх отпечатков ткани нанесен узор — прочерченные линии, отпечатки гребенчатого штампа, ямки, насечки или перевитой шнур. Узор локализуется в верхней части сосуда, порой переходит на внутреннюю сторону. В ряде случаев композиция слагается из горизонтальных зон, вертикальной «елочки», косой сетки или более сложных геометрических фигур. На всех поселениях обе подгруппы пористой керамики залегают в одном горизонте, что свидетельствует об их синхронности.

На поселении Абора I найдены деревянные предметы. Среди них колотушка для раскалывания орехов, остатки рыболовных сооружений, корзина из ивовых прутьев, фрагменты муфты, ковша, корыта, миски, ложка.

Постнарвская культура Эстонии представлена двумя культурными группами поздненеолитических памятников: юго-восточной (Тамула) и западной — поселениями о. Сааремаа (Ундва). Наиболее выразительно поселение Тамула[24] (Jaanits, 1957). Кремневые орудия встречены здесь в относительно большом числе. Сохраняется ряд типов, существовавших в предшествующее время, но появляются и новые. В числе наконечников стрел сохраняются листовидные формы, некоторые с намеченным черешком, ромбовидные с шипами и усеченным черешком, удлиненные треугольные и маленькие с частичной обработкой, сланцевые наконечники с ромбическим сечением и уплощенным черешком. Среди сланцевых орудий тесла и долота четырехугольных очертаний, маленькие стамески и долота с продольным или поперечным желобком («круммайзели»). Крупные скребки на плоских отщепах и мелкие (иногда до 1 см). Костяные орудия продолжают традиции нарвской культуры. Среди них гарпуны с редкими зубцами и отверстием в основании (один орнаментирован), биконические наконечники стрел, кинжаловидные орудия из трубчатых костей и метаподий лося, тонкие проколки (иглы?), целые и составные рыболовные крючки, тесла из трубчатых костей, пробитые фаланги.

Керамики мало. Она сохраняет черты предшествующего периода, но уже имеет новые признаки. В тесте примесь песка, раковины и растительности, обжиг слабый. Орнаментация посуды весьма скудная и расположена в верхней части сосуда — это отпечатки веревочки или гребенки, параллельные ряды ямчатых вдавлений в сочетании с оттисками гребенки, наколами, кружками и т. п. Много керамики без орнамента.

В керамике поселения Ундва примесь песка или иная. Сосуды крупные с толстыми стенками и дном, которое обычно круглое, в одном случае плоское. Орнамент посуды горизонтально-зональный, выполнен гребенчатым штампом, реже — оттисками веревочки.

На нескольких поселениях позднего неолита обнаружены остатки жилищ в виде ям — следов от вкопанных столбов, служивших опорой для крыши и стен. Жилища были наземными, столбовой конструкции, с двускатной крышей, имели четырехугольную или прямоугольную в плане форму, их размер 40–50 кв. м. Такие сооружения известны в Абора I, Асне I, Эйни, Лагажа. Предполагается, что были и двухкамерные жилища, например, в Лагажа сохранились остатки разделительной стены внутри[25]. В помещениях было по два-три очага, обложенных камнями, в окружении скоплений чешуи и позвонков рыб, перемешанных с пеплом. На поселениях сооружались платформы из дерева для спуска к воде, сам склон укреплялся камнями (Лозе, 1979, с. 57).

На памятниках позднего неолита в Эстонии жилища не сохранились, но судя по остатками вбитых в торф свай в Тамула, можно заключить, что здесь они тоже были наземными. Сохранился в Тамула и каменный очаг с углями и рядом куски обугленного дерева, вероятно, остатки топлива.

Остеологические материалы из Тамула свидетельствуют, что здесь охотились на лося, кабана, тура и бобра, изредка на медведя, благородного оленя и пушных зверей (куницу, выдру). Сходные объекты охоты зафиксированы и на стоянках Лубанской низины. В целом, основой экономики оставались охота и рыболовство. В приречной части поселения Абора I, на глубине 1,0 м, найдены остатки верши (длиной 0,80-1,15 м). Лучины, из которых она изготовлена, залегали тремя слоями и через каждые 13–18 см скреплялись лыком. Очевидно, она крепилась к колу (длиной 1,9 м). Обнаружены три деревянных стрежня с расширениями на концах или в средней части и круглыми отверстиями в них, а также с несколькими (от пяти до восьми) мелкими отверстиями. Эти предметы могли использоваться для крепления вершей или сетей. Найдены остатки мелкоячеистой сети, сплетенной узелковым способом. О применении таких сетей можно судить по остаткам ихтиофауны в Тамула, но присутствуют и кости крупных особей — щука до 16,6 кг, сомы до 80 кг (Янитс, 1954). В приморских поселениях большое значение имело уже морское рыболовство и зверобойный промысел. На Сааремаа в Наакомяэ 91,6 % костей принадлежали тюленю и 6,1 % морской свинье, а в Лооне — 72,5 % морской свинье. Наконец, фиксируется и начало производящего хозяйства. В Тамула найдены кости свиньи, козы или овцы, домашнего быка (одна кость), в Лоона — молодых свиней (30 костей). В Звидзе, в слое позднего неолита, тоже обнаружены кости домашних животных (31 особь). Таким образом, можно предположить распространение скотоводства в позднем неолите.

Особого внимания заслуживают костяные и янтарные украшения и предметы искусства — изделия с резным орнаментом, скульптура и глиняная пластика, найденные в Аборе I и Тамуле, в других стоянках (Лозе, 1969; Jaanits, 1957). Костяные украшения в Аборе I представлены лунницами (4 экз.) различной величины с зубчатыми краями и отверстиями для подвешивания, овальными и трапециевидными подвесками и кружками с зубчатыми краями (рис. 48). Выразительна антропоморфная скульптура, в особенности мужская фигура, скульптурные изображения змеи с отверстием или выступом на конце хвоста (Лозе, 1979). Поражает разнообразие янтарных изделий. Среди них подвески каплевидной, овальной формы, в виде ключа[26], крышеобразные. Янтарные пуговицы с V-образным отверстием бывают четырехугольные, округлые, треугольные. Найдены кольца и пронизи для скрепления ожерелий, фигурные украшения.

Скульптурные изображения и янтарные изделия найдены и в других постнарвских памятниках. Среди них костяная подвеска, нож с человеческой головкой, зооморфные изображения и орнаментированные костяные пластины — в Лагаже, клык кабана с орнаментом, янтарные каплевидные подвески и кружок с отверстием — в Эйни, янтарные изделия в Асне и др.

Особенно богато представлены предметы изобразительного искусства в Тамула — скульптуры птиц, людей, животных, змеи (рис. 46), шиферные и сланцевые кольца.

В центральной части поселения Абора I обнаружено 61 погребение, среди них одиночные, парные и групповые (до трех человек). Погребенные находились в вытянутом на спине положении, в скорченном или сидячем (два случая). Ориентация неустойчивая. Скорченные погребения, по-видимому, относятся к культуре ладьевидных топоров и шнуровой керамики, остальные более поздние (Лозе, 1978, с. 52).

К этому же времени относятся 15 одиночных захоронений на поселении Квапаны II. Сопровождавший инвентарь, за исключением одного случая (янтарной подвески) отсутствовал (Лозе, 1979, с. 53). В Тамула исследовано 25 захоронений (Янитс, 1954; Jaanits, 1957). Из них 12 на спине (в том числе одно двойное — мужчина с ребенком), 6 — скорченных, 1 — завернутое в бересту, вниз лицом на животе. Погребения сопровождались большим количеством украшений — подвесок из зубов животных, костяных пронизок, предметов искусства (зооморфные и антропоморфные фигурки).

В формировании балтов на территории Лубанской низменности в раннем неолите (Оса, Звидзе), прослеживается связь с местным мезолитом. В начале развитого неолита сюда проникают с востока носители гребенчато-ямочной керамики. Племена разных культур некоторое время сосуществовали, на что указывает близкое соседство синхронных памятников с поздней нарвской и гребенчато-ямочной керамикой (Сулька, Сарнате и др.). Постепенно происходила взаимная ассимиляция, но преобладали по-прежнему традиции нарвской культуры (Пиестиня).

В позднем неолите также наблюдается преемственность элементов культуры от раннего и развитого неолита, что находит выражение в основной массе материала — пористой керамике и части кремневой индустрии. Вместе с тем, в позднем неолите прослеживается влияние культуры шнуровой керамики и ладьевидных топоров, очевидно, следствие проникновения населения западных областей.

На протяжении длительного времени (мезолит — ранняя бронза) на территории Восточной Латвии наблюдается генетическая преемственность культур, что свидетельствует об отсутствии полной смены коренного населения. Носителей гребенчато-ямочной керамики, продвинувшихся в развитом неолите в Эстонию и Латвию, большинство археологов и антропологов связывают с предками финно-угров (Марк, 1956), а племена со шнуровой керамикой и ладьевидными топорами считают прабалтами (Моора, 1956; Денисова, 1975). Судя по археологическим материалам в восточной Латвии в неолите и ранней бронзе господствовали традиции нарвской культуры, тогда как в Эстонии они оказались слабее и постепенно уступили ведущее место традициям пришельцев с востока. На территории Литвы не фиксируется массовое проникновение восточных племен, здесь нарвская культура на позднем этапе сменяется культурой шнуровой керамики, носители которой считаются прабалтами. Из сказанного следует, что формирование современного этноса в Прибалтике уходит корнями, вероятно, еще в неолитическую эпоху.

Впервые на особенность памятников, относимых в настоящее время к неманской культуре на территории Белоруссии, обратил внимание А. Гардавский (Gardawski, 1958), включив ее в «днепро-эльбскую» культуру. Выделение их в особую «неманскую» культуру сделано несколько позднее (Гурина, 1965). Полное обоснование и характеристику она получила благодаря работам Р.К. Римантене (1966), М.М. Чернявского (Чарняускi, 1979) и В.Ф. Исаенко (1976).

Неманская культура занимала юго-восточную Литву, Белорусское Понеманье, левобережье верхней Припяти и частично Северо-восточную Польшу. Значительная близость к этой культуре прослеживается в памятниках типа Цедмар, в Калининградской области, обладающих, вместе с тем, признаками нарвской культуры. Неманская культура на территории Литвы граничила с нарвской, что способствовало возникновению общих элементов в обеих культурах.

Для сосудов неманской культуры характерно острое или оттянутое днище, заполненное глиной, прямой или гофрированный край, орнамент только в верхней части. Основные элементы орнамента — насечки, наколы, прочерченные линии, ямчатые вдавления. Обычно неманские сосуды орнаментированы под венчиком глубокими ямками, нанесенными снаружи или внутри, иногда ямки или «жемчужины» чередуются. В среднем неолите поверхность сосудов иногда целиком покрыта косой сеткой из прочерченных линий. Форма сосудов — узкие, высокие горшки. Примесь в тесте растительная, на среднем этапе применялась и раковина.

Неманская неолитическая культура продолжила линию развития неманской мезолитической культуры, в силу чего многие типы орудий удержались в ней на раннем и последующих этапах. Среди орудий, перешедших из мезолита свидероидные наконечники стрел, острия яниславицкого типа, трапеции, пластинки с притупленной спинкой, резцы срединные, боковые и на углу пластинки, и др. Постепенно в кремневой индустрии возникают новые формы — треугольные наконечники с выемкой в основании, ретушированные по всей поверхности, пришлифованные топорики, просверленные топоры. Изменения в керамике приводят к использованию примеси дресвы, появляется S-видная профилировка венчика и плоское дно, усложняется орнаментация, применяются шнуровые отпечатки.

Со временем в результате внутреннего развития и под воздействием соседних культур, менялись границы и характер неманской культуры. Во второй половине III тыс. до н. э. она подверглась сильному влиянию культур шаровидных амфор и шнуровой керамики, проникавших на территорию Литвы. В северо-западной Белоруссии заметно влияние культуры воронковидных кубков, в юго-западной Белоруссии — днепро-донецкой. Это привело к формированию в позднем неолите и в эпоху бронзы новых культур.

Занимая значительную территорию, неманская культура не была повсюду одинаковой, что заставляет исследователей выделять два варианта культуры — понеманский в северо-западной Белоруссии и южной Литве и полесский в юго-западной Белоруссии (Черняускi, 1979). М.М. Чернявский выделяет в понеманском варианте три хронологических этапа развития — ранний (Дубичайский), средний (лысогорский) и поздний (доброборский).

Памятники раннего этапа встречены в южной Литве (Дубичай 2, Дубичай 3, Вереминис I, Эжяринас 23), в Белорусском Понеманье (Русаковичи I, Несиловичи VI, Бабника), в Припятском Полесье (Сенчицы 1, Камень II, Дубновичи II и др.), в северо-восточной Польше (Возна Весь, Сосня и др.).

Впервые неманская культура была выделена Р.К. Римантене в 1962 г. на стоянке Дубичай 3, расположенной в юго-восточной Литве на берегу бывшего оз. Пяласа. (Rimantiene, 1980). Культурный слой с этим комплексом был перекрыт слоем со шнуровой керамикой и материалами более позднего периода (Римантене, 1966). В кремневом инвентаре нижнего слоя отчетливо выступают мезолитические традиции — орудия на пластинах, свидероидные наконечники стрел с ретушью на острие и черешке, наконечник копья с частичной ретушью, скошенные острия, угловые резцы и мелкие концевые скребки.

Керамика представлена горшками с отогнутым или суженным горлом и плоскими мисочками. Примесью служит растительность, стенки заглажены. Орнамент скудный: двузубчатый штамп, редкие треугольники, наколы, ямчатые вдавления, круглые плоские ямки под венчиком. Край гофрирован из-за вмятин, или плоский, орнаментированный оттисками гребенки, иногда внутренний край венчика украшен оттисками штампа, обмотанного нитью. Аналогичный комплекс выделяется в Дубичай 2, где сосуды кроме растительной, имели примесь дресвы, а в орнаменте присутствуют еще оттиски «лапки» и гребенчатые мотивы.

Дубичай 3 датируется на основании геоморфологических данных IV тыс. до н. э., Дубичай 2 — несколько позже. Видимо, ту же культурную принадлежность и возраст (IV тыс. до н. э.) имеет и стоянка Эжяринас 23, расположенная на первой надпойменной террасе р. Неман. Кремневые орудия ее близки мезолитическим, а сосуды отличаются от дубичайских лишь примесью раковины.

Основные черты раннего (дубичайского) этапа отчетливо выступают и в Белорусском Понеманье в IV — начале III тыс. до н. э. (Чярняускi, 1979). В кремневом инвентаре здесь ощутимы мезолитические традиции. Встречаются свидероидные наконечники стрел, наконечники стрел на отщепах подтреугольных очертаний с прямым основанием, ретушированные со спинки. На некоторых стоянках присутствуют трапеции средней величины, в отдельных случаях высокие, пластинки со скошенным краем, ланцетовидные острия. Преобладают концевые скребки на пластинах или пластинчатых отщепах. Резцы угловые на пластинках, иногда двойные в комбинации с ножами. Представлены овальные топорики с частичной обработкой поверхности, а также острообушные топорики с трапециевидным лезвием. Встречается характерная для палеолита форма нуклеуса — с двумя скошенными площадками и встречным скалыванием, наряду с ними одноплощадочные под конусовидные. Ближе к среднему этапу распространяются микролиты — пластинки с притупленной спинкой, острия яниславицкого типа, проколки.

Керамика раннего этапа представлена крупными горшками с зауженной верхней частью, ребристостью на выпуклом корпусе и острым, или шиповидным дном. Примесь растительная, поверхность заглажена мокрой глиной, как бы ангобирована, внутренняя — пористая, имеет резкие штрихи.