ПРИЛОЖЕНИЯ

Ю. И. СМИРНОВ, В. Г. СМОЛИЦКИЙ НОВГОРОД И РУССКАЯ ЭПИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ

Многим нашим современникам Господин Великий Новгород рисуется в романтической дымке, навеянной демократической традицией XIX в., страстно противопоставлявшей вечевую республику, «подлинно русское народоправство», все подавляющему российскому самодержавию.

Но что реальное мы действительно знаем об истории поистине великого города-республики?

I

Прежде всего попробуем очертить хотя бы приблизительно границы Новгородской метрополии. К ней, позабыв о множестве оговорок, можно отнести территорию в пределах современных Псковской, Новгородской и Ленинградской областей с естественным центром — Ильмень-озером, откуда во все стороны ведут речные пути с короткими волоками на незначительных водоразделах. Контроль над Ильмень-озером в пору, когда реки были единственными или главными путями сообщения, обеспечивал и контроль над всей этой территорией.

Там ко времени появления славян уже обитали балты и прибалтийские финны, о чем свидетельствуют довольно точные, но недостаточно собранные факты — топонимы (названия мест) и гидронимы (названия ручьев, рек и озер). Из всех наук лишь топонимика, особая отрасль языковедения, пока что приоткрывает нам узкую щелочку сквозь туманную мглу минувшего. «Но прочесть историю по топонимам не легче, чем по былинам»[7]. И лингвистика еще не в силах сказать определенно, какие же это были балты и прибалтийские финны. Реальные доказательства тут обычно подменяются экстраполяцией, перенесением в прошлое того, что было зафиксировано много веков спустя. Попробуем экстраполировать и мы, прислушиваясь к авторитетным голосам[8].

Возможно, что в юго-западной части будущей Новгородской метрополии жили балты, родственные или почти идентичные последующим латгальцам восточной Латвии, а в южной части — балты, близкие или почти идентичные последующим литовским племенам.

Известные прибалтийские финны (эсты, водь, ижора, вепсы) занимают ныне западную, северную и восточную окраины территории с естественным центром в районе Ильмень-озера. Памятуя о прибалтийско-финской топонимике, нетрудно предположить, что они были отчасти оттеснены, а отчасти ассимилированы в центре этой территории. Само название Ильмень-озера (в летописях — Илмѣрь), по мнению лингвистов[9], объясняется наилучшим образом, если его русскую форму признать переделкой эстонского гидронима Илм-ярв, на что указывал еще В. Ф. Миллер[10]. Таким словом в Эстонии до сих пор называются озера, которым приписывалась способность вызывать дождь при засухе или порождать бурю, если люди приносили им жертвы. «Озеро погоды» — так расшифровал название Ильмень-озера замечательный финский лингвист и этнограф А. Кастрен. «Озеро, определяющее погоду», — уточняет А. И. Попов, опираясь на сведения эстонского ученого П. Аристэ[11].

Наряду с эстами северо-западнее Ильмень-озера, ближе к его побережью, возможно, жила водь, если ее не считать впоследствии обособившейся частью эстов. К востоку от води, в бассейне Невы, жила ижора, опять-таки если не видеть в ней обособившуюся позже часть карел. Районы к востоку от Ильмень-озера, по-видимому, занимала весь, чьими потомками ныне считают вепсов. Ко времени прихода славян на Ильмень-озеро или одновременно с ними район Старой Ладоги в низовье р. Волхов заняли скандинавы (варяги), долгое время осуществлявшие контроль в начале знаменитого пути «из варяг в греки»[12]. Из Старой Ладоги, по летописному преданию, были призваны княжить в Новгород, Псков и на Белоозеро братья-варяги Рюрик, Трувор и Синеус.

Наряду с перечисленными этническими группами в районе Ильмень-озера, вероятно, обитали и другие. Мы имеем в виду, в частности, загадочную чудь. Еще в 1925 г. шведский ученый К. Б. Виклунд высказал предположение, что в этом районе жил особый прибалтийско-финский народ чудь[13]. Это предположение заслуживает поддержки.

Именно столкнувшись с чудью и преодолев ее сопротивление, славяне (позже — новгородцы) затем автоматически стали называть чудью другие финноязычные народы[14]. Остатком чуди мы склонны считать сету, в которых, впрочем, чаще видят обруселых эстов. Сету выделяются в качестве отдельной этнографической группы в составе эстов. Если допустить, что они были оттеснены от Ильмень-озера и прижаты к эстам, то их своеобразие было бы нетрудно объяснить тем, что они — после того как были оттеснены — испытывали постоянное влияние, с одной стороны, эстов, с которыми их сближал язык, а с другой стороны — русских, с которыми их сближала религия. Среди эстов еще в XIX в. записывали предания о разбойном народе «сисси»; с ним эсты, впрочем, нередко отождествляли псковичей и новгородцев, что обусловлено последующими фольклорными наслоениями, отразившими реакцию на походы последних в эстонские земли в пору средневековья. Некоторые предания эстов о сисси заметно перекликаются с севернорусскими преданиями о чуди.

Вряд ли случайно созвучие этнонимов «сисси» и «сету» в прибалтийско-финском произношении и «чуди» — в севернорусском. Славяне не сами придумали этноним «чудь» (народная этимология обычно сближает его со словами «чудной», «чудак»). Схожие формы Thiudos и Thuidos были зафиксированы в VI в. готской хроникой Иордана, опиравшейся на более ранние западноевропейские источники, а у саамов (лопарей), отодвинутых в Скандинавию и на Кольский полуостров, этноним «чуддэ» стал названием нарицательного фольклорного врага, наподобие татар в былинах, сильно вытеснившим другие исторические этнонимы[15]. Знание этнонима «чудь» саамами служит, кстати, одним из доводов, подкрепляющих мысль о возможности обитания саамов в начале нашей эры где-то значительно к югу, чуть ли не в бассейне р. Волхов.

Факт значительной этнической чересполосицы в районе Ильмень-озера накануне прихода славян признается многими исследователями. Неизвестно, какими были отношения между обитавшими тут прибалтийскими финнами, как и в чью пользу менялось соотношение сил. Быть может, именно чудь, если прислушиваться к преданиям эстов и саамов, начинала брать верх над другими этническими группировками как раз тогда, когда сюда явились славяне. И славянам пришлось иметь дело прежде всего с чудью, чтобы закрепиться в этом районе. При этом славяне, возможно, привлекли на свою сторону пострадавших от чуди других прибалтийских финнов, что привело к разгрому чуди и смешению ее остатков с победителями. Слишком быстрым оказалось освоение этих мест славянами для того, чтобы исключать и военный характер их действий.

Наиболее ранней датой появления здесь славян называют обычно V в. н. э., наиболее поздней — VIII в. Нам представляется, что истина лежит где-то посередине. Время появления славян определяется датировкой их археологических памятников, а в этом отношении среди археологов единодушия нет[16]. Присутствие славян в этом районе раньше VIII—IX вв. очень часто никак не обнаруживается археологами. На месте Новгорода также не найдено славянских древностей раньше IX в., так что остается верить лишь летописям, которые помещают тут новгородских словен приблизительно на век-два раньше. Кстати, почему — Новгород? А где был старый город? — эти вопросы интересовали многих ученых, пытавшихся опознать «старый город» на месте того же Новгорода, в Словенском конце, или на Рюриковом Городище, уже за пределами города, а также в Старой Руссе, к югу от Ильмень-озера, даже в Старой Ладоге и в других местах.

Еще больше неясного в вопросе о том, откуда пришли кривичи на Псковщину и словене на Новгородчину. Традиционная, господствующая точка зрения видит движение славян с юга, из бассейна Днепра, и археологическая карта славянских памятников как будто бы подтверждает это мнение. В последнее время некоторые ученые вновь заговорили — и притом в утвердительной форме — о движении этих славян с территории со временной Польши через приморские земли балтов (литовцев и латышей). Эту «ляхитскую» (от слова «лях») гипотезу происхождения кривичей и новгородских словен археологическими аргументами сегодня доказать невозможно. Другие же доказательства довольно зыбки, а то и сомнительны. Нельзя согласиться с утверждениями, будто славяне продвигались прямо по оси расселения балтов, поперек рек, служивших основными путями миграций.

В этом вопросе своего слова еще не сказала лингвистика. До сих пор нет глубокого анализа псковских и новгородских говоров[17], а без него любые остроумные соображения теряют свой вес.

Вопрос о происхождении кривичей и новгородских словен важен и для фольклористики. Больше того, она сама могла бы внести свой посильный вклад в раскрытие его тайны, если бы сумела надлежащим образом обследовать фольклорную традицию Псковщины и Новгородчины. Однако фольклористика не располагает сколько-нибудь значительными фольклорными коллекциями, собранными на этой территории.

Прибалтийские финны несомненно сыграли важную роль в сложении русского населения Новгородской метрополии. Многие из них постепенно ассимилировались, участвуя в повседневной жизни складывавшегося нового общественного организма. Псковичи и новгородцы усваивали элементы рыболовного и охотничьего промыслов прибалтийских финнов, типы орнамента и виды растительных красок, местную географию, лексику, некоторые верования, обереги, обряды и даже фольклорные тексты.

Ижора, весь и корела приняли от Новгорода христианство, а религиозная общность в средневековье была значительно важнее этнической принадлежности. Они постоянно принимали активное участие во внутренних и внешних делах Новгорода. И, видимо, с их деятельной помощью Новгород овладел Старой Ладогой, после чего для новгородцев открылся путь в Обонежье, район Онежского озера, и далее на север, на Кольский полуостров, и на восток, вплоть до Урала.

II

Новгород быстро стал одним из самых ранних и очень важных центров Киевской Руси, и его материальная культура хорошо известна. И нем процветали почти все тогдашние ремесла. Творения его мастеров и ремесленников, запечатленные в дереве, камне, металле, кости, глине и других материалах, оказались не только практически необходимыми для тех, кто ими пользовался в Новгородской метрополии и широко за ее пределами, но и не перестают восхищать нас, дальних потомков, своим исключительно высоким искусством[18].

Город рос на обоих берегах Волхова, вблизи его истока из Ильмень-озера. Вниз по реке, через Ладожское озеро и Неву открывался выход в Балтийское море, связывавший Новгород с Западной Европой. Из Ильмень-озера по р. Мсте, короткому волоку и р. Тверце шел путь на Волгу, к Каспийскому морю. Из озера же, по р. Ловати вел проторенный путь в Поднепровье. Такое удачное географическое расположение сделало Новгород крупным центром древнерусской и международной торговли. Именно здесь и стал возможен эпический герой купец Садко.

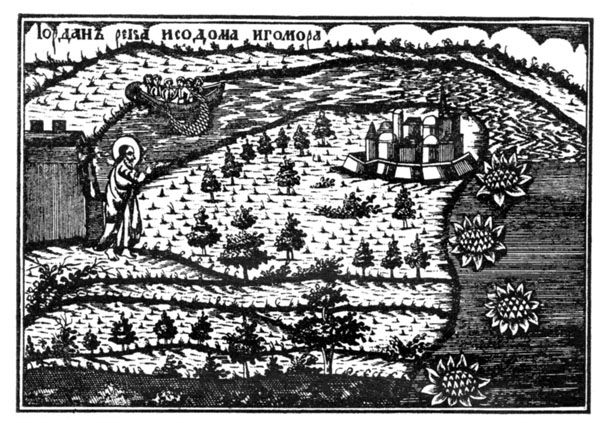

Волхов представлял собой естественную ось города, его главную внутреннюю коммуникацию. Река была свидетелем, даже, пожалуй, непосредственным участником едва ли не всех обыденных и значительных событий в истории Новгорода. Это отмечено и новгородскими былинами. На мосту через Волхов дрался с новгородцами Василий Буслаев, а потом по Волхову он отправился на богомолье в Иерусалим. С рекой и озером прямо связаны, по некоторым былинным вариантам, сказочные приключения Садка, в подводном царстве ему даже случилось заключить мнимый брак с девушкой, персонифицирующей реку Волхов.

На левобережной, Софийской, стороне города центром был детинец с каменным Софийским собором и резиденцией архиепископа. Детинец в направлении с юга на север окружали Людин (Гончарский), Загородский и Неревский концы города. Центр правобережной, Торговой, стороны составляли Княжой двор (Ярославово дворище) и Торговище (Торг) с расположенными по соседству постоянными резиденциями купеческих объединений из Западной Европы и соседних городов (дворами Готским, Датским, Псковским, Тверским). Их окружали в направлении с юга на север Славенский и Плотницкий концы. До второй половины XII в. существовало только три конца: Славенский, Людин и Неревский. Затем к ним прибавился Плотницкий конец, а столетие спустя — и Загородский.

В первые века своей истории социальная жизнь Новгорода, вероятно, почти ничем не отличалась от жизни других городов Киевской Руси. Город пережил идеологические конфликты в связи с принятием из Киева княжеского языческого культа, а затем и христианства, пережил межэтнические смуты, ломку и адаптацию дедовских общинно-вечевых устоев, создание нового общественного устройства, подчинение сильной княжеской власти на месте и далекому Киеву. Однако в Новгороде, видимо, меньше тратилось сил и средств на войны, чем на беспокойном юге; в нем, видимо, активнее поэтому развивались ремесла, росла торговля с ближними и дальними соседями, шел процесс умножения богатств и освоения новых обширных территорий. Осознание своей силы привело социальную верхушку Новгорода к борьбе за автономию, несомненно поддержанную другими социальными группами. С XII в. Новгород стал республикой, в которой приглашаемому со стороны князю принадлежала исполнительная власть, обусловленная лишь в определенных «рядою» (договором) сферах.

Классическим периодом истории Новгорода считается XII—XV вв. Учитывая характер новгородских былин, есть основания полагать, что они создавались именно в этот период, скорее ближе к его верхней границе.

Система социального устройства Новгорода была довольно сложной и противоречивой. Ее динамика — отнюдь не всегда поступательного изменения, ее механизм разрешения социальных конфликтов и отношения между разными группами даже в пределах одного класса (например, бояр или купцов) еще не изучены в достаточной степени. Похоже, что в Новгороде постоянно существовало несколько центров (институтов) власти, подкрепляемых, в свою очередь, различными неформальными социальными объединениями. Силу каждого из них ослабляла очень заметная тенденция к социальному равновесию («миру»), жесткая регламентация правил социальных отношений и противодействие других центров власти.

Важным общественным институтом Новгорода долгое время была власть князя, сведенная в конце концов к роли наемного военачальника.

Белое духовенство во главе с архиепископом — дом святой Софии — нередко выступало посредником и миротворцем в постоянных конфликтах социальных классов и группировок и постепенно превратилось едва ли не в самого крупного землевладельца республики. С белым духовенством на разных поприщах и все успешнее конкурировало черное духовенство, институт монастырей во главе с архимандритом, избиравшимся на общегородском вече, причем некоторые новгородские монастыри со временем стали проводниками политики Москвы. О значении духовенства в общественной жизни Новгорода напоминает колоритный образ старчища Перегрюмища (от слова «пилигрим») в былине о Василии Буслаеве.

Существенное значение в жизни города имела система кончанской администрации. Она образовалась преимущественно на базе боярских фамилий (кланов) каждого из концов города. Быть может, выделившиеся из былой родо-племенной верхушки, некоторые боярские фамилии, к числу которых былина относит и Василия Буслаева, владели в черте города крупными земельными участками, где подчас имелось по несколько усадьб со множеством жилых зданий и хозяйственных построек. На территории боярских усадьб, помимо челяди, приказчиков, наемных воинов и даже «своих» священников, жило немало зависимых от бояр вотчинных ремесленников: возможно, отголоском этого положения является упоминание в одном из вариантов былины того, что на призыв Василия Буслаева к нему «идут шильники, мыльники, игольники» (Ончуков ПБ, № 88). Многочисленное население боярской усадьбы представляло собой внушительную силу, способную оказать своему патрону помощь, включая военную, в бесконечных внутригородских спорах и конфликтах. О необходимости иметь дружину говорит Василию Буслаеву мать:

Прибирай-ка собе дружину хоробрую,

Чтоб никто ти в Новеграде не обидел.

В борьбе между кончанскими группировками, как правило, решалось, кого следует избрать на разные выборные должности, в том числе и посадником, главным администратором Новгорода, к которому не очень последовательно переходили прерогативы князя.

Результаты археологических раскопок последних десятилетий побудили ряд ученых весьма радикальным образом пересмотреть вопрос о вечевом народоправстве и характере социальных отношений в Новгороде[19]. Ныне стали говорить о преобладающей, если не исключительной, социальной роли боярских фамилий, считая, что боярская патронимия являлась «главной ячейкой» социальной организации Новгорода. Эта категоричная экстраполяция основана главным образом на результатах сравнительно небольших раскопов, точнее, преимущественно раскопа в Неревском конце города. Относясь с должным уважением к конкретным результатам многолетних археологических работ, о чем свидетельствует их использование здесь, мы вместе с тем полагаем, что не следует абсолютизировать несомненно существенную социальную роль бояр в Новгородской республике. Абсолютизация верных в определенных пределах выводов уводит от поисков истины. Тенденцию к исключительно боярской олигархии или отдельные короткие периоды сугубо боярского правления, очевидно, нельзя отождествлять с окончательным установлением боярской олигархии к концу существования боярской республики. Именно торжество наконец утвердившейся боярской олигархии, как справедливо и неоднократно подчеркивал В. Л. Янин, отвратило другие социальные классы от бояр и ускорило падение Новгорода. Нет никакой «суровой» необходимости видеть роль бояр почти или вовсе в статичном состоянии и распространять заключения об их роли на всю территорию и на всю историю («глубину культурного слоя») Новгорода. Социальные интересы даже верхних слоев, даже одного новгородского боярства чаще, наверное, не совпадали, нежели совпадали. Конкретное соотношение сил в новгородском обществе и между разными центрами (институтами) власти скорее всего никогда не было однозначным, оно постоянно менялось, и его переменные качества еще предстоит открыть и проследить на протяжении истории Новгородской республики.

Вперемежку с боярскими усадьбами находились земельные участки, где жили купцы, землевладельцы-небояре, свободные ремесленники и др. (по грамотам и летописям, «житьи и черные люди»). Формально они делились на десять сотен и руководились избранными соцкими. Во главе соцких стоял выборный тысяцкий, деливший власть с боярским посадником. Система сотенной администрации, пока еще недостаточно изученная, существовала параллельно с системой кончанской администрации на протяжении всей истории республики. Она подкреплялась цеховыми объединениями ремесленников и купеческими товариществами (корпорациями). К числу последних относится самое раннее из них «Иваньское сто», объединение купцов-вощаников, образовавшееся в XII в. при церкви Ивана Предтечи на Опоках, что и поныне стоит близ Торга. Можно допустить, что пользующийся расположением водяного купец Садко бросал вызов не всему Новгороду, а его купцам.

Свободное население Новгорода — в не всегда определимых формах, в том числе и на вечах улицы, конца, города, — принимало участие в формировании органов самоуправления на всех уровнях от улиц и сотен (уличанские старосты и соцкие) до Совета господ и высших выборных должностей. Полноправные граждане, несомненно главным образом бояре и другие зажиточные люди, именовались «новгородскими мужами». Этому термину в былинах соответствует переосмысленное выражение «новгородские мужики». Обоим терминам придается характер этнического определителя, посредством которого выражалось этническое самосознание новгородцев[20].

Своеобразной общественной формой были объединения прихожан — братчины — при уличанской или кончанской церквах. Соответствующие престольные праздники отмечались прихожанами вскладчину, на общем пиру, который также назывался братчиной. По новгородским былинам из сборника Кирши Данилова, братчина справлялась на николин день и потому названа Никольщиной.

Ритуальные общественные пиры на Руси, как и в других странах, возникли, вероятно, еще до принятия христианства, а продолжали организовываться и в XX в. Первое упоминание о братчине известно по Ипатьевской летописи под 1159 г. и относится к событиям в Полоцке[21]. Всегда находилось много желающих прийти на пир. Однако, согласно обычаю, неоднократно подтверждавшемуся официальными грамотами, «незваным» категорически запрещалось приходить на братчину, а братчинам разрешалось прогонять всякого, кто являлся без приглашения. Судя по новгородским былинам из сборника Кирши Данилова, лишь большой взнос мог избавить незваного гостя от оскорблений и изгнания.

В братчине обычно пили брагу и пиво. Братчинное пиво называлось «кануном» (в переводе с греческого — «законный обед»). Для приготовления «кануна» все участники братчины приносили солод и ячменную или овсяную муку. Приношения ссыпались вместе, и долю каждого участника называли сыпью. Позже натуральная сыпь нередко заменялась деньгами: по текстам сборника Кирши Данилова, Василий Буслаев платит за своих товарищей сыпь немалую — «за всякова брата по пяти рублев», а Садко только за себя платит пятьдесят рублей.

Все организационные дела по братчине осуществлялись выборным братчинным старостой, который в былине о Василии Буслаеве из сборника Кирши Данилова ошибочно назван церковным старостой. Братчина считалась юридическим лицом, ей были подсудны все споры и конфликты, возникавшие на пиру: «А братьщина судить как судьи»[22]. На братчинах, видимо, широко обсуждались общественные и частные дела, вспоминались старые обиды и неразрешенные конфликты. Количество выпитого «кануна» подогревало страсти, отчего, как констатировала одна из многочисленных грамот, на братчинах «чинитца душегубства и татьба, и иных лихих дел много»[23]. По варианту из сборника Кирши Данилова, кулачный бой, переросший в борьбу Василия Буслаева со всем Новгородом, начался со случайной потасовки на братчине и последовавшего затем спора. На братчине же, по тексту из этого сборника, спорит с новгородцами Садко.

Многообразие форм общественной жизни при строгой ее регламентации, распространение грамотности и образованности среди всех классов общества, широкое знание социальной жизни «низовских» княжеств и других стран приводили к тому, что в Новгороде, видимо, раньше, чем в других местах Руси, стали задумываться над смыслом жизни, проблемами религии и церкви, характером социального устройства, взаимоотношениями между личностью и обществом. «Новгород был одним из наиболее крупных рассадников предвозрожденческих настроений»[24]. В нем постоянно рождались ереси. Накал идеологических споров часто выходил за пределы сугубо «теоретической» полемики, и борьба перебрасывалась на улицы, на мост через Волхов, куда сбрасывали побежденных противников.

Быть может поэтому в новгородской эпической традиции появляются герои, определенно противопоставляющие себя обществу. И вместе с тем как ограниченны они в своем противопоставлении! В этой ограниченности, пожалуй, сильнее, нежели в конкретных реалиях, проявляется истинный историзм новгородских былин. Этих эпических героев беспокоит необходимость изменения собственной социальной значимости, но не жгучая потребность изменения общественных условий, самого общества.

Не удовлетворенный своим положением в условиях, заранее все предопределяющих, Василий Буслаев находит выход для своей удали и силы лишь в том, чтобы вызвать на бой весь город. И, победив, он не знает, что делать со своей победой. Получив баснословное богатство от волшебного покровителя, Садко способен только на то, чтобы померяться богатством со всем Новгородом. Проиграв, он спешит уйти в море, чтобы снова получить поддержку от своего покровителя и, видимо, снова возвыситься. Хотен Блудович мстит за оскорбление, нанесенное его матери, он готов сражаться с кем угодно и побеждает, но лишь для того, чтобы уравняться со знатными фамилиями путем получения богатства в виде выкупа и брака с невестой из богатой семьи.

III

Мы знаем о новгородских былинах главным образом по их севернорусским вариантам. Север же становился русским по мере того, как он осваивался и заселялся прежде всего новгородцами.

Начало и подробности движения новгородцев на север и северо-восток неизвестны. Экстраполируя, можно себе представить, что поначалу это были военно-торговые походы, в ходе которых создавалась сеть опорных пунктов в устьях проходных рек, на волоках по водоразделам, в местах, где устанавливались связи с местным, тоже финноязычным населением. Вслед за ушкуйниками и купцами шли промышленники, рассчитывавшие за короткое время обогатиться на добыче пушнины, лососей и морского зверя, шли крестьяне в поисках вольной землицы. Одних гнали долги и нужда, других — желание избавиться от беспощадной и неукоснительной регламентации жизни в Новгороде. Одни шли своей волей, как в землю обетованную, других посылали приказы бояр и иных хозяев. Север быстро стал жизненно необходимым для Новгорода, поставляя ему болотную железную руду в крицах, речной жемчуг, рыбу, пушнину, соль, «рыбий зуб» (клыки моржей или бивни мамонтов) и другие натуральные продукты. Не случайно борьба между Новгородом и Москвой поначалу приняла характер борьбы за территории на Севере и в Поволжье.

На Севере новгородцы также столкнулись с этнической чересполосицей, которая, по-видимому, особенно заметной была в районе между Онежским озером и р. Онегой[25]. И здесь они называли «чудью» все финно-язычные народы, кроме карел, которых они постоянно выделяли, вероятно, из-за совместного участия в освоении Севера. Поэтому память о предшественниках русского населения отлилась в предания о чуди, до сих пор слышные на Севере[26]. В археологическом отношении эти предшественники русских известны очень плохо. Огромное пространство от современной Карелии до земель коми-зырян еще остается белым пятном в археологии. Особенно неизвестная величина — I тысячелетие н. э. Между северным неолитом и временем появления новгородцев на Севере существует археологический «хиа́тус» (разрыв), значительный непознанный период истории[27]. Однако и археологические памятники первых веков новгородской колонизации обнаруживались исключительно редко (например, между Белым озером и Каргопольщиной на р. Чаронде, близ Тотьмы на р. Сухоне), а о собственно славянских древностях, за исключением более южных районов Приладожья и Белого озера, пожалуй, совсем ничего неизвестно. Поиск ранних новгородских поселений — еще дело будущего.

Судя по уставной грамоте князя Святослава Ольговича 1137 г., единственному раннему документу, где названо несколько пунктов на Севере, уже к началу XII в. новгородцы вышли на Северную Двину и в Поморье, а это не близкий путь, который на груженом гребном судне очень трудно пройти в одно лето. Освоенная на Севере территория значительно превышала размеры Новгородской метрополии, а деловитые и предприимчивые новгородцы устремлялись все дальше на север и восток. При этом все большее значение базы приобретало Обонежье, откуда шли пути через Выгозеро или через Водлозеро, р. Илексу, р. Нюхчу на побережье Белого моря, через р. Водлу, Кенский Волочек и Кенозеро — на р. Онегу. С р. Онеги в среднем течении через короткий волок новгородцы попадали на р. Емцу, левый приток Северной Двины. С р. Пинеги, правого притока Северной Двины, имелись пути по малым притокам и коротким волокам на Мезень, а оттуда — на Печору. Этими путями местные жители пользовались еще в начале XX в.

Подробности раннего заселения Севера неизвестны. История колонизации Севера пока не написана, и ее очень нелегко написать на основании сохранившихся документов. Самые ранние известные писцовые книги, содержащие подробные перечни населенных пунктов на Севере[28], составлялись уже по приказу Москвы, унаследовавшей от Новгорода северные земли и «навечно» включившей их в состав собственно царских, или «казенных», владений. Первая из них датируется 1496 г. Из писцовых книг можно узнать, что некоторые поселения, особенно в Обонежье, где в XIX—XX вв. записывали эпические песни, уже существовали в конце XV—XVI вв. А это значит, что эпическая традиция в этих местах могла появиться вместе с ее носителями еще до падения Новгорода.

К сожалению, мы плохо осведомлены о внутренних передвижениях; (миграциях) населения как в Новгородской метрополии, так и на Русском Севере. Значение новгородского потока переселенцев на Север тоже трудно определимо, хотя его обычно преувеличивают. Честь основания почти всех сколько-нибудь важных населенных пунктов на Севере, даже тех, что возникали после XV в., приписывается новгородцам, хотя и не документируется. При этом игнорируются капельки, струйки и потоки последующих переселенцев: старообрядцев, беглых крепостных, беглых рекрутов, различных служилых людей и крестьян, переселявшихся по воле Москвы. Старые поселения — особенно на больших озерах и проходных реках — сильно расширялись за счет пришлого люда и вырастали в крупные, по несколько десятков деревень, гнезда (кусты). Постоянно увеличивался приток людей в старообрядческие колонии на р. Выг, р. Кена, Каргопольщине, Печоре и др. Поздно заселялись многие места на побережье Белого моря или в «сузёмке», в глубине лесов, вдали от основных проходных рек. Масштабы «низовской»[29], или московской, колонизации, принявшей значительные размеры в XIV—XVIII вв., еще не оценены должным образом[30].

Серьезные потери понесло население Севера в Смутное время, в начале XVII в., когда внушительные для тех мест отряды «панов» огнем и мечом прошли от Северной Двины до Выгозера, Онежского озера и южного Приладожья. Сотни деревень (они тогда были маленькими, не больше 3—5 дворов) опустели и исчезли. Память о «панах» кое-где до сих пор сохранилась в народе. Быть может, эта память вовсе растворилась бы в последующих бурных событиях, но таковых в большинстве мест Севера в дальнейшем не случалось вплоть до революции. Память о «панах» сохранилась еще и потому, что она наслоилась на предания о чуди, слилась с ними. Паны и чудь в некоторых местах стали взаимозаменяемыми этнонимами, и о панах кое-где принялись рассказывать как о первонасельниках края.

Естественно предположить, что опустевшие места нередко сызнова заселялись и, конечно, вовсе не обязательно людьми из бывшей Новгородской метрополии, без того опустошенной и обезлюженной на протяжении XV—XVI вв. эпидемиями, голодом и репрессивной политикой московских царей.

Один из миграционных потоков мы знаем. Это были карелы, переселявшиеся после Столбовского мира (1617 г.) из северо-западных, северных и восточных районов в пределах границ современной Финляндии, с Карельского перешейка и северного Приладожья. Часть их поселилась на Карельском берегу Белого моря, в нижнем течении Северной Двины и Онеги, где они затем растворились среди русских. На р. Онеге в XIX в. они еще назывались карелами, а с начала XX в. их уже считали русскими, — точнее — обрусевшей чудью.

Миграции населения на Севере несомненно продолжались в XVIII—XIX вв. Так, северная и восточная части Кенозера, где позже в таких деревнях, как Першлахта, Поромское, Рыжково, записывали превосходные эпические песни, осваивались, видимо, вторично переселенцами с р. Онеги не ранее конца XVIII в.

В тесной связи с историей заселения Русского Севера нужно рассматривать и результаты собирания там эпических песен.

IV

В XIX в., после двух изданий «Древних российских стихотворений» (1804 и 1818 гг.), приписываемых некоему казаку Кирше Данилову, начались поиски русских эпических песен в разных районах страны. Мимо ученых не прошла незамеченной публикация в начале 50-х годов восьми «старин», очень хорошо записанных учителем Онежского уездного училища А. Верещагиным на Онежском берегу Белого моря. Несколько записей на Карельском берегу в 1856 г. сделал известный путешественник и этнограф С. В. Максимов. Пересказы былин прислал в Москву А. Харитонов из Шенкурска, они вошли в состав известного сказочного сборника А. Н. Афанасьева, но на них тогда никто не обратил внимания, а позже в Шенкурском уезде, центре ранней московской колонизации XIV в., былин уже не находили. Публикация двух былин в «Олонецких губернских ведомостях» побудила ссыльного П. Н. Рыбникова, ставшего чиновником в Петрозаводске, заняться в начале 60-х годов собиранием эпических песен. Его собрание из 224 текстов стало буквально сенсацией своего времени. Ученый мир был потрясен, узнав, что всего в 260 верстах от Петербурга продолжает бытовать богатая по репертуару и художественной силе эпическая традиция. Некоторые не поверили П. Н. Рыбникову, подозревая очередную фольклорную мистификацию.

В 1871 г. вслед за П. Н. Рыбниковым в Олонецкую губ. отправился крупный славист[31] А. Ф. Гильфердинг. Он сделал ряд повторных записей от рыбниковских певцов, обнаружил еще немало сказителей, притом и там, где не бывал П. Н. Рыбников, и вернулся в Петербург с 322 текстами. Сомнений у ученого мира более не возникало. Больше того, стало ясно, что Север — самая значительная область, где еще активно бытует русский эпос. Неудовлетворенный успехом, А. Ф. Гильфердинг в 1873 г. вновь поехал на Север, решив начать записи на Каргопольщине и по р. Онеге, где он до того побывал лишь проездом, но, едва приехав в Каргополь, он заразился холерой и умер.

После А. Ф. Гильфердинга ученые как будто бы удовлетворялись произведенными записями, им вроде бы уже хватало записанных текстов для собственных истолкований и перетолкований. Интерес к собирательству приостыл. И вплоть до конца XIX в. записи эпических песен на Севере делались нечасто, больше — местной интеллигенцией, учителями, реже — наезжими собирателями (В. Ф. Истоминым, А. А. Шахматовым и др.). Новые коллекции записей — П. С. Ефименко, Е. В. Барсова, Л. Н. Майкова, Е. Ляцкого и других — значительно уступали по своей величине собраниям П. Н. Рыбникова и А. Ф. Гильфердинга. В сущности они были записями только образцов, которые служили дополнением к этям собраниям, ставшими классическими.

Лишь в конце XIX — начале XX в. снова резко возрос интерес к собиранию эпических песен на Севере. Особенно плодотворными оказались поездки А. В. Маркова на Зимний, Терский и Карельский берега Белого моря, А. Д. Григорьева — на Онежский берег, Пинегу, Кулой и Мезень, Н. Е. Ончукова — на Печору, братьев Б. М. и Ю. М. Соколовых — в Белозерский край. Они обогатили сокровищницу русского эпоса еще несколькими сотнями новых текстов, записанных по большей части в таких местах, где раньше не бывали собиратели. Обнаружились новые очаги активного бытования эпоса, и стало совершенно очевидно, что русская эпическая традиция бытует на Севере от Карелии и Терского берега до Печоры.

В первые послереволюционные годы, пожалуй, только О. Э. Озаровская — да и то попутно — записывала эпические песни на Севере, преимущественно на Кулое. С 1926 г. в собирательской работе открылась новая страница. В этом году братья Б. М. и Ю. М. Соколовы организовали первую настоящую экспедицию — «по следам П. Н. Рыбникова и А. Ф. Гильфердинга». Приехав в Заонежье, москвичи обнаружили там ленинградскую комплексную экспедицию (в ее составе начинали тогда свою собирательскую деятельность А. М. Астахова и Н. П. Колпакова). Ленинградцы уже завершали свою работу, однако москвичи не отказались продублировать их записи эпических песен. Несогласованность действий разных научных центров в конечном счете обернулась полезными результатами: повторные записи, сделанные от одних и тех же лиц, позволили затем проводить сравнения между разновременными записями и делать выводы о характере изменчивости текста у сказителей. Кроме того, москвичи, впервые в истории собирания провели сплошное обследование на эпос целого ряда деревень на Большом Климецком острове, родине Трофима Рябинина и других знаменитых сказителей. Это был первый опыт сплошного обследования. Он описан Ю. М. Соколовым в письме, посланном из Заонежья в Москву и обнаруженном в фондах ЦГАЛИ примерно 35 лет спустя после отправки.

С 1926 г. и по сей день собирание эпических песен, а вместе с ними и Других фольклорных произведений на Русском Севере приняло регулярный и целенаправленный характер. Основными центрами, посылающими собирателей, как правило — целые экспедиции, стали Петрозаводск, Ленинград и Москва. Обнаружены новые места бытования эпических песен[32]. Записаны многие сотни былин, баллад, исторических песен и духовных стихов, издано немало сборников. Все они учтены при подготовке данного сборника, многие включены в него. Множество былинных текстов еще хранят архивы. В количественном отношении собиратели советского времени сделали бесспорно больше, чем собиратели до революции.

Вместе с тем, собиратели должны были констатировать: севернорусская эпическая традиция постепенно отмирает, и ничто не может остановить этот закономерный процесс. Утрачивалась вера в истинность былинных событий. Исчезала преемственность в передаче текстов, забывалось содержание. Люди подчас расставались с былинами как с некогда очень дорогой, но утратившей свое значение частичкой собственного прошлого. В редких уголках Русского Севера можно услышать теперь былину, да и то если уж очень попросить ее спеть. Одним из таких последних мест можно назвать поздние поселения со смешанным этническим населением (русские, ненцы, коми) на р. Пезе, правом притоке Мезени в нижнем течении. Там в 1974 г. участники экспедиции МГУ записали несколько былин в пересказах.

Эпическая традиция отмирала неравномерно по разным районам Севера. Поэтому в одних местах, куда собиратели попадали впервые в 50—70-е годы нашего столетия, удавалось обнаружить остаточные тексты или воспоминания о бытовании былин, в других местах оказывалось, что жители уже и слыхом не слыхивали ни о каких эпических песнях. Так, экспедиции МГУ удалось записать былины или их пересказы в некоторых поселениях между Выгозером и Водлозером, в восточной Пудоге, на Каргопольщине, на Онеге, в местах севернее и северо-восточнее Кенозера, однако чувствовалось, что собиратели уже опоздали. В 1951 г. участники экспедиции МГУ натолкнулись в районе Холмогор на Северной Двине на пересказы былин, но они не поверили своему успеху и не принялись тогда же за энергичный поиск. А в 60-х — начале 70-х годов поиски эпоса на Северной Двине оказались совершенно безуспешными: Северная Двина так и осталась белым пятном на карте распространения былин. Явно поздно собиратели попали на р. Вагу, левый приток Северной Двины. Последний по времени опрос на Ваге, проведенный Ю. Смирновым в 1974 г., убедил его в том, что у редких жителей сохранились лишь очень смутные воспоминания о бытовании эпоса. Также запоздалым оказался поход собирателей в 1971 г. по северной части Вытегорского района Вологодской обл., откуда в XIX в. поступила несколько эпических записей, сделанных местным учителем. Безрезультатных поездок было немало, и все же поиски и запись эпических песен надо продолжать как в изведанных, так и в необследованных местах. Каждая новая запись может быть важным звеном в раскрытии истории данного былинного сюжета, истории местной традиции, связей этой традиции с другими локальными традициями.

С накоплением записей былин, баллад, исторических песен и духовных стихов возник вопрос: откуда попадали на Русский Север эпические песни? Ответить на него в самой общей форме кажется проще простого: их приносили люди, которые там поселялись и обживались.

Некоторые ученые, впрочем, отрицали способность переносить эпические песни за обычными крестьянами, составляющими подавляющее большинство носителей эпической традиции на Севере, а также за служилыми людьми и купцами. Считая эпические песни исключительна высокохудожественным явлением (а не одним из проявлений традиционной народной культуры), они полагали, что создавать и распространять их могли профессиональные «жрецы искусства», а таких людей эти ученые видели в бродячих скоморохах и каликах перехожих. Однако массовость распространения эпических песен на Русском Севере, да и не только там, невозможно приписать одной лишь «моде», разносимой ее бродячими законодателями. Это понимали многие исследователи еще в XIX в.

В 1894 г. В. Ф. Миллер, специально занимаясь географическим распространением былин, предложил иной ответ: былины о богатырских подвигах попали в Новгородскую метрополию вместе с людьми, спасавшимися от татарщины, а былины новеллистические и сказочные создавались главным образом самими новгородцами; те и другие эпические песни были затем унесены переселенцами на Русский Север[33]. Мнение авторитетного ученого долгое время оставалось непоколебленным. Больше того, некоторые его последователи старались, как им казалось, уточнить это мнение, причем другим эпическим жанрам, помимо былин, в их концепциях серьезное внимание не уделяется. Им стало представляться, что и сам жанр былины создан новгородцами, что на Север былины уносили одни новгородцы, что чуть ли не вся Россия обязана Новгороду довольно щедрым распространением былин. Это, конечно, крайность. Основная логическая ошибка — отождествление севернорусской или даже всей русской эпической традиции с новгородской. Вопрос о степени причастности новгородцев к созданию эпических песен нельзя решить, игнорируя записи былин, их пересказов, сказок и обрядовых песен на былинные сюжеты в таких местах России, где новгородцы вовсе не появлялись, или пренебрегая аналогами былинной техники (типические места, стиховые размеры и др.) в других восточнославянских фольклорных жанрах. И его нельзя разрешить, не занимаясь конкретным анализом самих эпических песен, их эволюцией и их увязкой с историей заселения мест, где они записывались. Впредь до такого анализа есть, однако, смысл рассмотреть некоторые доводы за и против всецело новгородского происхождения былин или шире — русских эпических песен.

V

В бывшей Новгородской метрополии, как отмечалось выше, былин или других эпических песен почти не записывали. Переклички этих немногочисленных записей с севернорусскими просто очевидны, но их явно недостаточно для того, чтобы объяснить все богатство и многообразие севернорусской эпической традиции. Можно, конечно, винить собирателей, обходивших Новгородчину стороной[34], и все же, если бы эпические песни бытовали там достаточно широко, их непременно бы заметили. На Новгородчине былины выходили из бытования, по-видимому, уже в первой половине XIX в. Причины отмирания неясны и, пожалуй, несколько удивительны, ибо тогда и даже на полвека позже былины записывали в средней полосе России (Москве, Коломне, Владимирской губ. и др.) значительно чаще, чем в бывшей Новгородской метрополии. Отсюда, ингорируя другие обстоятельства, совсем нетрудно сделать противоположный, но тоже односторонний вывод о происхождении былин исключительно из центральных районов России.

Не следует, правда, забывать, что в XV—XVI вв. московские цари переселяли в среднюю полосу России часть жителей Новгорода. Однако то были представители новгородской верхушки с окружающей их челядью. И их трудно вообразить в роли сказителей, монопольно распространявших эпос среди мужиков и ремесленников средней полосы России, равно как и невозможно вообразить сказителями московских дворян, особенно опричников, по царским указам переселявшихся в Новгород на место опальных бояр. Факты этого рода не говорят ни за, ни против новгородского происхождения былин.

Определенно смешанным — и новгородским, и низовским — является эпический репертуар севернорусских носителей, потомков пришельцев из разных южных районов России, заселявших Север в течение многих веков. Указателем смешанности служит широкое распространение по всему Северу, включая Обонежье, поздних былин об Илье Муромце и исторических песен, содержащих отклики на события XVI—XVIII вв.

Решительное подтверждение тезису о смешанности эпического репертуара Русского Севера мы находим в опыте сплошного обследования на эпос, проведенного экспедициями МГУ в 1956—1964 гг. в восточной Карелии (от беломорского побережья до Вологодчины) и в западной части Архангельской области (бассейн р. Онеги). Участники экспедиций, состоявшихся в первые, самые «эпические», годы вели опрос на эпос в каждом поселении подряд, включая лесопункты и даже райцентры, опрашивали по возможности всех взрослых жителей, повторяли маршруты по местам, заслуживающим большего внимания. Записывались не только эпические тексты, но и воспоминания об их бытовании. По рассказам жителей восстанавливался былой эпический репертуар многих деревень. Помимо записи около трехсот собственно былинных текстов на сорок с лишним сюжетов, удалось собрать уникальные по числу текстов и сюжетному составу русские коллекции баллад, духовных стихов, поздних исторических песен, заговоров, сказок, быличек, лирических песен и свадебных причитаний, а также записать немало других фольклорных произведений. В области поэтики обнаружились очень любопытные связи между эпосом и другими фольклорными жанрами, свидетельствующие об их общей основе и тесном взаимодействии в ходе бытования.

У участников экспедиций МГУ старое представление о бытовании эпоса на Русском Севере в виде отдельных очагов быстро утратило свою силу. Выяснилось, что эпические песни знали повсюду, независимо от времени заселения, и этот факт никак не объяснить лишь тем, что потомки новгородцев на Севере могли передавать какую-то часть своего репертуара последующим переселенцам, ибо репертуары соседних микрорайонов, кустов деревень, деревень и даже соседних семей нередко заметно различаются между собой. Однако качество или состав эпического репертуара безусловно зависит от времени заселения. Чем раньше поселялись на Севере предки наших исполнителей, тем более богатый репертуар они приносили с собой, и, наоборот, чем позже приходили поселенцы, тем обедненнее был их эпический репертуар, ограниченный преимущественно поздними былинами об Илье Муромце. Бедным оказывался эпический репертуар и в тех местах, особенно на окраинах Пудоги и в бассейне р. Онеги, где даже по внешнему облику людей было легко угадать в них потомков ассимилированных прибалтийских финнов (фольклорной чуди).

Знание эпических песен на Русском Севере не являлось чьей бы то ни было привилегией и не зависело от формы исповедываемой религии (православие или старообрядчество). Подобно тому как в каждой семье из поколения в поколение передавались хозяйственные навыки и приемы, существовала естественная преемственность в передаче фольклорных произведений, в том числе и былин. Знание эпических песен было столь же обыденным, как и знание других элементов народной духовной культуры. Былина или иная эпическая песня при этом не занимала исключительного положения, и в нужный момент никакая былина не могла заменить, скажем, заговор, свадебный или похоронный причет. В эпических песнях заключалась главным образом историческая память народа и, если так можно сказать, иллюстрированный кодекс норм народного быта. Уже поэтому невозможно отрицать потребность в знании эпических песен у людей, переселявшихся в ходе низовской колонизации.

Бытование эпоса на Русском Севере — более сложное и интересное явление истории народной духовной культуры, требующее не одностороннего подхода, а учета всего многообразия различных факторов. В этом смысле оно вполне сопоставимо с распространением всей русской эпической традиции.

Примечательно, что былины чаще всего записывались на порубежьях XV—XVIII вв. Московского государства, а затем Российской империи: на Смоленщине, в губерниях Калужской и Орловской, Нижегородской, Уфимской, Симбирской и Саратовской, среди казаков донских, терских, астраханских, уральских (яицких), оренбургских, семипалатинских и амурских, на нижней Колыме и в устье Индигирки. В этом есть несомненная закономерность. Похоже, что на порубежьях создавались наиболее благоприятные условия для бытования эпической традиции, появление которой на каждом порубежье нельзя объяснить одним участием или влиянием новгородцев. По мере формирования централизованного государства и сложения единого русского народа складывалась я общерусская эпическая традиция на базе локальных традиций тех мест, откуда люди переселялись на раздвигавшиеся порубежья государства. Русский Север постоянно был порубежьем, причем сравнительно густо заселенным, и вместе с тем он служил выдающейся исходной базой XVII—XIX вв. для последующего перенесения эпической традиции в другие места, что устанавливается путем сравнения текстов. Часть былин в севернорусских версиях отмечена записями преимущественно в сборнике Кирши Данилова, на Алтае, в Приангарье, на верхней Лене, в устье Индигирки. Однако люди, уносившие былины с Севера за Урал, были по своему самосознанию и происхождению русскими, а не новгородцами («новгородскими мужиками»).

Что касается сюжетного состава русской эпической традиции, то большинство былин, баллад и ранних исторических песен по своим сюжетам сходно с эпическими песнями других славянских народов и, по-видимому, может считаться переработками — нередко эволюционно поздними — общеславянских эпических стереотипов[35]. Знаменательно при этом, что среди песен других славян былины о Василии Буслаеве и Вавиле не имеют схождений, а к былине о Садке обнаруживаются только типологические, т. е. независимые по происхождению и эволюционно более поздние формы.

Ориентируясь на наблюдаемые в разных славянских районах сходства и различия в переработке общеславянского эпического фонда, вполне возможно утверждать, что новгородские словене располагали солидным исходным репертуаром эпических песен, в значительной степени совпадавшим по сюжетному составу с репертуарами в других славянских районах. Этот репертуар постоянно изменялся. Древние сюжеты непрерывно перерабатывались, приспосабливаясь к новым общественным условиям, а если в них не испытывалась потребность, их забывали. К древним сюжетам добавлялись новые, часто возникавшие как антитеза древним формам и стереотипам мышления. Число переработок старых произведений и новообразований, конечно, пополнялось за счет текстов, попадавших в Новгородскую метрополию из низовских княжеств, к концу XV в. эпический репертуар был скорее общерусским, нежели сугубо новгородским: произошло как бы восстановление до определенной степени общеславянского эпического фонда на новом этапе исторического развития.

Такое суждение может показаться парадоксальным, но ему есть основания. Мы имеем в виду прежде всего итоги своей полевой работы в 1974—1978 гг. в Полесье[36], где обнаружилось, что собственно полесские и между прочим самые интересные эпические формы составляют не более десятой части довольно обширного эпического репертуара, а украинские, русские, белорусские и польские формы — в языковых кальках или не переведенные на местные диалекты — преобладают. Аналогичный процесс формирования эпического репертуара очевидно проходил и в других районах, в том числе на Новгородчине и на Русском Севере. Он неизбежен в условиях постоянных миграций населения, широкого общения и при господстве тенденции к этнокультурному единству, к которым затем добавился такой мощный фактор, как сложение и существование единого государства.

Кроме того, новгородские эпические тексты действительно немногочисленны, если с ними не смешивать очень вероятные севернорусские переработки эпических песен и если новгородскими считать прежде всего такие былины, в которых сам Новгород назван центром эпических событий. Малочисленности локальных произведений не нужно удивляться. Ведь они — локальные по происхождению, но общерусские — по своему бытованию. Они дошли до наших дней благодаря стихийному отбору XV—XVIII вв.

По-видимому, новгородские переселенцы на Русском Севере сохранили по меньшей мере одну из версий былины «Волх Всеславьевич», быть может единственной эпической песни, без существенных изменений уцелевшей со времен Киевской Руси. Через новгородских переселенцев на Русском Севере до нас дошла также одна из версий былины «Братья Ливики (Наезд литовцев)», созданной на основе общеславянского стереотипа где-то на порубежье с Литовским княжеством. В новгородский репертуар несомненно входил ряд былин о Добрыне Никитиче, причем некоторые мотивы былины «Добрыня и змей», исходные мотивы былин «Добрыня и Василий Казимирович», «Добрыня и Алеша» возникли на новгородской земле, как мы предположили в предыдущей антологии «Добрыня Никитич и Алеша Попович». Бесспорно оригинальными новгородскими произведениями можно назвать две былины о Василии Буслаеве: «Молодость Василия Буслаевича» и «Смерть Василия Буслаевича (Поездка в Иерусалим)». Они создавались в разное время, однако севернорусские сказители часто сводили их в один текст. К новгородским произведениям вполне относится и былина «Садко», где использован древний сказочный сюжет о пребывании героя в подводном царстве и дано иное, нежели сказочное, решение. Эта былина в ходе последующего бытования на Севере и в других местах постоянно переосмыслялась и перерабатывалась.

Примером самостоятельной переработки новгородцами общеславянского эпического стереотипа мы считаем былину «Хотен Блудович». Новгород, правда, назван как место действия лишь в одном ее заонежском варианте, так как былина подверглась «киевизации» со стороны северно-русских сказителей. Ее новгородское происхождение мы определяем при сопоставлении с явно низовской былиной «Алеша Попович и сестра Бродовичей» (ср. в антологии «Добрыня Никитич и Алеша Попович»).

Случаем переложения в былинную форму популярного международного сказочного сюжета, вероятно, индоевропейского происхождения является былина «Гость Терентьище». Она не получила широкого распространения, быть может, из-за сильной конкуренции со стороны сказки, которую легче рассказать, запомнить и передать.

Среди нескольких сотен исполнителей былин, с которыми когда-либо встречались собиратели, известны имена всего шестнадцати севернорусских певцов, знавших более одной из новгородских былин, представляемых в этой антологии. Все былины о Василии Буслаеве, Садке и Хотене Блудовиче знали Т. Г. Рябинин из Заонежья, А. Е. Осташов с Печоры, И. М. Мяхнин с Карельского берега Белого моря, А. М. и М. С. Крюковы с Зимнего берега. Былины о Василии Буслаеве и Садке знали Н. Ф. Дутиков и А. Б. Суриков из Заонежья, Н. Прохоров и Г. А. Якушов с Пудоги, П. Г. Марков и Н. П. Шальков с Печоры. Былины о Василии Буслаеве и Хотене Блудовиче пели Т. Иевлев из Заонежья и Д. К. Дуркин с Печоры, былины о Садке и Хотене Блудовиче — Л. Богданов и В. П. Щеголенок из Заонежья, карел В. Лазарев из района Повенца. На их долю, с учетом повторных записей, приходится свыше четверти всех известных вариантов былин о Василии Буслаеве, Садке и Хотене Блудовиче. Большинство этих певцов представлено здесь своими текстами.

Несомненно, были и другие сказители, равные этим или даже превосходившие их в знании и исполнении новгородских былин. Но как отыскать их собирателю, всегда ограниченному временем, среди тысяч жителей безбрежных и подчас малопроходимых пространств Севера? Как добиться быстрого и доверительного контакта с теми, от кого он хочет записывать эпические песни? Как успеть в ограниченный срок записать от всегда занятого своими повседневными делами исполнителя максимум того, что он знает? Проблемы этого рода мучили собирателей всех поколений, начиная с П. Н. Рыбникова. Этим в значительной степени надо объяснить скромность собирательских успехов в записи былин, включая новгородские. Тем весомее выглядит вклад сказителей: практически их волей и желанием определялось сказывание былин собирателям.

VI

Публикуемые в этом сборнике тексты разделены на четыре группы: былины о Василии Буслаевиче, былины о Садке, былины о Хотене Блудовиче и былины о скоморохах. Этим делением составители подчеркивают определенную последовательность создания публикуемых эпических песен и учитывают по убывающей линии значение самого Новгорода как эпического центра описываемых былинных событий. В сборнике представлены все эпические сюжеты, главными героями которых являются Василий Буслаевич, Садко, Хотен Блудович, Вавила и гость Терентьище.

При отборе материала составители руководствовались теми принципами эволюционного подхода, какие были ими уже применены в предыдущем сборнике этой серии «Добрыня Никитич и Алеша Попович» (М., 1974; об этих принципах см. с. 359—360). Они стремились по возможности шире показать былины по времени сложения их версий или вариантов и по месту их записи. Соответствующее внимание уделено взаимодействиям публикуемых текстов с другими эпическими произведениями, с народной прозой, включая обнаруженные параллели у других народов.

Как и при издании сборника «Добрыня Никитич и Алеша Попович», составители несколько упростили орфографию текстов, приблизив ее к современной, и унифицировали их фонетическое звучание во всех случаях, где это было допустимо. Составители сохранили ударение, если оно было отмечено собирателями. Заглавия текстов без скобок принадлежат источникам, в квадратных скобках — составителям.

В библиографии вариантов при указании номера или страниц источника условными сокращениями отмечаются следующие особенности текстов: конт. — контаминация комментируемого былинного сюжета с каким-то иным сюжетом; проза — различные виды прозаических рассказов (пересказ былины, осказоченная былина, воспоминание о сюжете былины); отр. — отрывок текста; книжн. — частичное или полное усвоение исполнителем текста из какой-нибудь книги (вторичная фольклоризация текста).

Раздел былин о Василии Буслаевиче, кроме комментариев к № 6 и 11, подготовлен В. Г. Смолицким. Упомянутые комментарии, разделы былин о Садке и Хотене Блудовиче подготовлены Ю. И. Смирновым. Раздел былин о скоморохах подготовлен Э. В. Померанцевой.

Составители выражают глубокую признательность Б. И. Рабиновичу (Москва) за редактирование музыкальных текстов сборника. Они искренне благодарят за помощь в овладении рядом неславянских текстов в связи с былиной «Садко» своих коллег Р. Я. Вийдалеппа, А. Ф. Белоусова и сотрудников Литературного музея имени Ф. Р. Крейцвальда (Тарту), Э. С. Киуру и Н. Ф. Онегину (Петрозаводск), Б. П. Кербелите (Вильнюс), Л. Г. Барага (Уфа), К. Я. Арайса (Рига) и за помощь в переводах неславянских текстов — Р. А. Агееву (Москва).

В. В. КОРГУЗАЛОВ. НАПЕВЫ БЫЛИН НОВГОРОДСКОГО ЦИКЛА

Напевы былин новгородского цикла не составляют обособленной группы в творчестве русских сказителей и сказительских ансамблей. Они не возникали одновременно с сюжетами, не закреплены за ними, а являются разовыми, музыкально-диалектными формами эпического сказывания «вообще», сказывания в определенной, уставной интонационной манере.

Традиция напевного сказывания входит корнями в далекое прошлое истории человечества, носит международный характер. У многих народов сказительство связано с инструментальным сопровождением.

Русские былины содержат яркие свидетельства утраченного где-то в XVII—XVIII вв. аккомпанемента гусельного, гудошного, лирного (лира — «рыле́»), следы которого хранят не только сами сюжеты, но и поэтические конструкции (тирадные смысловые строфы, обычно отделяемые отыгрышами у украинских кобзарей, южнославянских юнаков-гуслистов, среднеазиатских акынов, манасчи и т. д.). Эти следы нетрудно обнаружить также в интонационных оборотах, сохраняющих память о строе инструментов; в особой метроритмике, порожденной видовыми особенностями аккомпанемента (щипковая, ритмическая игра или — кантиленная, долгозвучная)[37].

В музыкально-языковом отношении существует определенная связь между формами эпического и ритуального напевного сказывания (искусство при́чити, интонированных приговорных и заговорных «волхвований»).

В настоящем издании по счастливой случайности могут быть представлены основные русские напевные стили былинного эпоса. Поэтому нотные приложения скомпонованы по принципу выявления сказительских школ и музыкально-диалектных регионов.

Наиболее древним и стилистически-компактным представляется искусство прионежских сказителей, не знавшее ансамблевых форм, и сходная с прионежской часть пинежской традиции, отличающаяся от остальных школ «архангельского» Севера России.

Для Прионежья характерно многообразие индивидуальных форм напевного сказывания, династический принцип наследования сказительского мастерства.

Если вспомнить волнующие строки П. Н. Рыбникова об исполнении Леонтием Богдановым «Садко» у костра, на Шуй-Наволоке, и его же нарекания в адрес «испорченного стиха» в былинах этого сказителя, мы становимся свидетелями длящегося до настоящего времени непонимания механизма живой импровизации стиховой и строфной, когда от сказителя заранее ожидается некий выдержанный «эпический размер».

Сохранившиеся записи напевов двух былин Леонтия Богданова («Садко» и «Хотен»), сделанные по просьбе П. Н. Рыбникова в 1862 г. и опубликованные в наше время И. М. Колесницкой с реконструкцией дальнейшей растекстовки, приводятся здесь в несколько измененной редакции (№ 1 и № 2)[38]. Стилю напевной декларации Л. Богданова (д. Кижи) близки по манере напевы семьи Суриковых (д. Конда).

Здесь публикуется напев былины о Василии Буслаевиче в записи С. И. Бернштейна 1926 г. от А. Б. Сурикова (№ 3)[39]. Строфная вариативность, регулируемая возгласной интонацией зачинного стиха, привлекла внимание А. М. Астаховой, которая опубликовала полную тестовую расшифровку фонограммы в ее подлинном структурном виде (Былины Севера, т. 2. М. — Л., 1951, с. 508. Фонограммархив ИРЛИ, ФВ № 727—731). Лакуны в тексте, происходящие от дефектов звукозаписи и смены валиков на фонографе во время исполнения былины, легко восполнимы по записи того же времени от А. Б. Сурикова, опубликованной в «Онежских былинах» Соколова-Чичерова (№ 136).

Напев былины о Садко известного пудожского сказителя Ф. А. Конашкова (№ 4) записан не одновременно с публикуемым текстом (№ 35). Фонограмма 1940 г. (Фонограммархив ИРЛИ, ДЛ № 222) свидетельствует о неустойчивости былины в памяти сказителя. Единственная напевная формула Ф. А. Конашкова, на которую он сказывал свои былины, располагает значительной стиховой вариативностью (изменчивостью количества слогов в стихе), однако строфическая организация его менее рельефна, нежели у Рябининых и Суриковых. Своей распевностью напев Ф. А. Конашкова интонационно ближе основному «рябининскому».

Пинежские сказительские школы обычно связывают со скоморошьей традицией. Действительно, документальные следы расселения беглых скоморохов на пинежском Подвинье явственны. Однако не эти свидетельства и не обилие персонажей скоморохов в сюжетах эпических сказаний (притч, баллад, небылиц) отличают эту стилистическую группу, но кратко напевные стиховые конструкции, которые А. Л. Маслов называет напевами «скоморошьего размера»[40]. Он не ставит их в связь с аналогичными прионежскими и другими музыкально-диалектными формами и поэтому фетишизирует само понятие «скоморошности» стиля.

Напев Тимофея Шибанова из д. Першково в былине о Василии Буслаевиче (№ 5) свободой формирования стиховых и строфных конструкций, декламационным характером интонирования напоминает напевы прионежских сказителей (Л. Богданов, Суриковы).

Напев его притчи о Терентии-муже и скоморохах (№ 5а) настолько близок напеву того же сюжета из сборника Кирши Данилова, что его можно считать минорным вариантом «Гостя Терентьиша» (Кирша Данилов. М. — Л., 1958, № 2).

Притча о Вавиле и скоморохах М. Д. Кривополеновой из д. Шотогорка (№ 6) знаменита не только налету схваченным от сказительницы названием «погудка», которое стало употребляться даже в качестве жанрового термина в применении к «скоморошинам», но и особым присутствием в тексте музыкального смычкового инструмента «гудка», указаниями на тип аккомпанемента: «перегудывать», «переигрывать» строфы, т. е. петь с отыгрышами. Сама мелодия напева носит наигрышный, «смычковый» характер.

Основные эпические напевы сборника Кирши Данилова трудно отделить по стилю от прионежско-пинежских, особенно пинежских.

А. Л. Маслов на основе знания мелодического состава былин Севера России говорил еще в 1902 г. о близости мелодий сборника напевам архангельских эпических школ[41]. Привязка сборника к «западносибирской эпической традиции» сомнительна[42].

В 1969 г. опубликован труд В. М. Беляева, посвященный реставрации напевов сборника Кирши Данилова[43]. В своей книге автор полемизирует с предшествовавшими реставраторами, обосновывает свои позиции, говорит об особой строфности эпических форм, о свободе комбинирования попевочного материала в сказительской практике и т. д. В реставрациях В. М. Беляев не желает потерять для вокала ни одной ноты наигрышей, произвольно комбинирует попевочные структурные части, меняет длительности нот оригинала. Благодаря наличию неоправданных допусков реставрации его далеко не всегда убедительны.

Мелодии сборника Кирши Данилова изложены в скрипичной транскрипции без подтекстовки, что дает основание предполагать скрытую здесь традицию пения с сопровождением гудка или имитирующего его инструмента. Некоторые части мелодий неудобны для пения. По-видимому, читавшему ноты сборника предназначалось самому отделять, что надлежало петь по гудку («погудка») и что «перегудывать» между строфами (см. с. 345). Учитывая эти особенности нотного материала сборника, методика реконструкции, предпринятая в настоящем издании, заключается в одновременном показе оригинала (нижняя, инструментальная строчка) и вокализации удобных для пения частей мелодии (верхняя строка, с октавным понижением). Постиховое, пофразовое расположение нотных строк дает возможность нумеровать части напева в порядке следования в оригинале. Таким образом читаются все допущенные перестановки музыкальных фраз.

В. М. Беляев отмечает два основных эпических напева в сборнике Кирши Данилова, вокруг которых группируется большинство сюжетов былин, вернее — две типовые напевные формы. Одна из них характерна нечетными и смешанными восьмушечными метрами (Кирша Данилов, 10, 11, 24, 42, 46, 55, 47, 49, 50). Другая формула связана с четными, четвертными метрами (Кирша Данилов, № 1, 8, 16, 19, 27, 26, 58, 17, 23)[44]. Обе группы напевов представлены в настоящем издании.

К первому типу принадлежат напевы былин «Василья Буслаева» (Кирша Данилов, № 10; в нашем издании № 7) и «Садков корабль стал на море» (Кирша Данилов, № 47; в нашем издании № 8). Напев былины о Василии Буслаеве, если не изменять длительностей нот (как это сделал В. М. Беляев), совпадает по метроритмике с одним из основных эпических напевов М. Д. Кривополеновой (Григорьев, I, напевы № 43 и 45):

Напев былины «Садков корабль стал на море» также совпадает по метрике с распространенной на Пинеге формулой (Григорьев, I, напевы № 16, 20 и др.):

Напев былины «Садко богатый гость» (Кирша Данилов, № 28; в нашем издании № 9), так же как и напев притчи о Госте Терентьище, стоит особняком в сборнике, не отнесен ни в одну из названных групп и никак не комментирован В. М. Беляевым. Вместе с тем он имеет много общего в интонационном строении с пинежским эпическим напевом О. А. Юдиной из д. Матвера (Григорьев, I, напевы № 33 и 35), особенно в кадансовой части:

Напевы былин «Гардей Блудович» (Кирша Данилов, № 17; в нашем издании № 10) и «Василий Буслаев молитца ездил» (Кирша Данилов, № 19; в нашем издании № 11) являются вариантами друг друга, как и все напевы былин этой группы (второй основной тип).

Этот тип напевов на Пинеге и остальной Архангельщине близких вариантов не имеет. Пожалуй, ближе всего к нему по характеру подходит рябининский (кижско-прионежский) напев былины «Вольга и Микула». Не случайно В. М. Беляев, говоря о строфических формах былин, сравнивает «Соловья Будимировича» (Кирша Данилов, № 1) и эту былину.

Архангельская (беломорско-мезенско-печорская) эпическая традиция своими напевными формами заметно отличается от традиции прионежско-пинежского стиля, к которой примыкает и сборник Кирши Данилова.

На Архангельщине распространены ансамблевые формы сказительства, ансамблевые причитания («стихом причитывать»), когда основной сказитель или основная плачея декламационно зачинают стиховой напев, а подстраивающиеся голоса растягивают мелодическую формулу и приводят ее к устойчивому распевному кадансу.

Эта традиция выработала формульные каноны одностиховых эпических напевов монументального стиля, которые А. Л. Маслов классифицировал как напевы «полного эпического размера». Они в равной степени выразительны и в одиночном исполнении. Краткие напевные формулы декламационного склада, не связанные с ансамблевой традицией, здесь представляют исключения (Приложения, № 12, 13).

Былину «Садко у морского царя» Ф. Т. Пономарев из д. Верхняя Золотица Зимнего берега Белого моря, по собственному определению, пел «особенным, веселым напевом» (Труды Музыкально-этнографической комиссии, т. 1, № 40; в нашем издании — № 12). А. В. Марков необоснованно связывал его с плясовой «Ах, вы сени...» (Белом. былины, с. 491, сноска). Подобное сравнение рябининского «Вольги и Микулы» с песней «Ах, вы сени...» предпринял в свое время Ф. Е. Корш в работе «О русском народном стихосложении» (Былины, вып. 1. СПб., 1897, с. 8). Навязанная былинам «плясовость» послужила в дальнейшем толчком к «оскоморошиванию» кратких напевно-декламационных эпических форм в терминологии исследователей.

Напев былины «Про Василия Буслаевича» М. Г. Антонова из д. Усть-Низема на Мезени (№ 13) выявлен по перечню исполнявшихся на него сюжетов в кн. «Былины Севера» (т. I, с. 62) и нотной публикации с текстом «Поездки Ильи Муромца» («Былины Севера», т. I, напев III, который переподтекстован нами). Характер интонирования напоминает напевы прионежско-пинежской традиции.

На всей территории Архангельщины основными эпическими напевными формулами являются две метрически разные формулы «полного эпического размера» (по Маслову):

1 + 9 восьмых = 3.2333.33 (печорская разновидность)

— » — = 3.2333.222 (мезенско-беломорская разновидность)

7 + 7 четвертей = 1.34.42 (печорская разновидность)

7 + 6 четвертей = 1.34.32 (мезенско-беломорская разновидность).

Выразительный, мерно льющийся орнаментированный напев В. И. Лагеева из с. Усть-Цильма на Печоре в его былине о Василии Буслаевиче (№ 14; ФА ИРЛИ, МФ 699.02) единственный в нашем издании представляет первую каноническую архангельскую формулу.

Со второй формулой связаны напевы Т. С. Кузьмина из д. Тельвиска на Печоре (№ 15, Садко, Василий Буслаевич), Е. Д. Садкова из д. Немнюга на Кулое (№ 16, Садко), И. А. Чупова из д. Кильца на Мезени (№ 17, Хотен Блудович), В. Я. Тяросова из д. Дорогорское на Мезени (№ 18, Василий Буслаевич).

При неукоснительном следовании каноническим конструкциям формул сказители на каждый напев накладывают отпечаток своей индивидуальности, выдерживая мелодические признаки местных эпических школ.

Напев И. Е. Чупова из д. Кильца на Мезени (№ 19, Василий Буслаевич) отличается от вышеуказанных канонических форм песенным, строфическим складом мелодии (двухстиховой напев), хотя в тексте повторов стихов нет.

Ансамблевые формулы архангельских былин с их распевностью, иногда даже словообрывами обратили на себя внимание А. М. Астаховой, которая в этой стиховой организации находила определенное сходство с былинными песнями донских казаков[45].

Донские былинные песни — явление отличное от сказительского искусства. Это — лирические хоровые песни об эпических героях и событиях, песни с широкораспевной мелодической тканью и развитым многоголосием. Пространные внутрислоговые распевы слов, словообрывы, повторные пропевания отдельных стихов в строфах затрудняют продуктивное восприятие текстов со стороны. Да здесь слушатель и не предполагается. Это — песни всеобщие, распеваемые общиной «для самих себя». Сказитель не выявлен, как в архангельских сказительских ансамблях (см. № 20, 21, 22, былины о Садко).

На Дону, по-видимому, существовал и другой стиль эпического пения, который, судя по описанию А. М. Листопадова, мог иметь черты сходства со стилем архангельских сказительских ансамблей[46]. К сожалению, описав слышанное исполнение былины в самосопровождении сказителя на рыле́ (донской лире), при «подголашивании» помощника, Листопадов не сделал фонозаписи, и мы не имеем нотного образца[47].

Говоря о напевах былин новгородского цикла, мы не стремимся предположить зарождение этих былин на Новгородской земле. Так же и в отношении былин киевского цикла подобное утверждение было бы несправедливым. Народ славянских племен, позже — княжеств, «вольниц» и других раннегосударственных объединений активно общался по всей территории заселения славян, особенно — сказители, с фотографической точностью запоминавшие свои впечатления. О Новгороде могли петь и сказывать и на киевский лад, и на московский, и на новгородский и т. д. Что касается музыкальной стилистики известных нам напевов былин, то они, как видно из нотных образцов, помещенных здесь в нотных приложениях, распадаются на две принципиально различные группы: в одной из них преобладают импровизационные формы напевной декламации, исключающие ансамблевое пение (Прионежье, Пинега, Кирша Данилов). В другой преобладают именно ансамблевые и хоровые формы, причем связи между напевными формулами архангельских былин и донских былинных песен дают основание предполагать общую прародину центрально-русского происхождения.

Если говорить о распространении новгородского музыкального стиля в эпической традиции, то вернее искать его приметы прежде всего в бывшей Обонежской пятине и Двинском Заволочье на Пинеге. В последнем заметно столкновение этого стиля с условно-архангельским. Вместе с тем прохождение традиции, близкой прионежско-пинежской, отдельными всплесками обнаруживает себя и на Мезени (напевы М. Г. Антонова, «Былины Севера», I, № III, в нашем издании № 13) и в былинах нижнепечорских сказителей Т. С. Кузьмина, А. Ф. Пономарева (БП и ЗБ № XX, XXI) и в песенном материале сб. Кирши Данилова. В свете новгородской концепции примечательна интонационная связь одного из напевов сб. Кирши Данилова (у нас № 9) с пинежским былинным напевом (см. с. 6) и распространенной по всей Новгородчине канонической причетной напевной формулой.

Реконструкция «гудошного» сопровождения

УКАЗАТЕЛЬ ИСТОЧНИКОВ НАПЕВОВ БЫЛИН

1, к тексту 33. Садке (Ай, жил Садке купец, богатый гость). Русский фольклор, вып. IV. М. — Л., 1959 с. 300, 303. Слуховая запись, произведенная по просьбе П. Н. Рыбникова 1862 г. от Л. Богданова в Петрозаводске. Реконструкция подтекстовки В. В. Коргузалова.

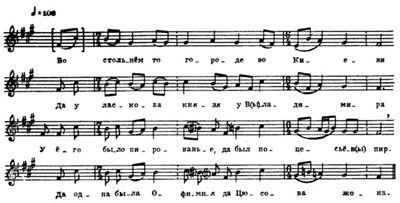

2, к тексту 65. Хотён Блудович (Во стольном городе во Киеве). Запись и публикация одновременны с предыдущей.

3, к тексту 7. Василий Буслаевич (В славном было во Новигороде). Фонограммархив ИРЛИ, ФВ 727—731, запись на фонограф 1926 г. С. И. Бернштейна в д. Конда Кижской вол. Петрозаводского у., Олонецкой губ. от А. Б. Сурикова. Нотирована В. В. Коргузаловым.

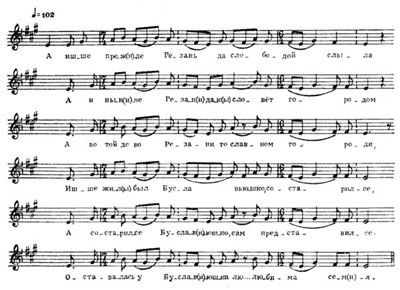

4, к тексту 35. Садко (Как во той Индеи богатые). Фонограммархив ИРЛИ, ДЛ 222, запись 1940 г. Линевского на целлулоидный диск в г. Петрозаводске от Ф. А. Конашкова. Нотирована В. В. Коргузаловым.

5, к тексту 16. Василий Буслаевич (Во славном во городе Новгородскоём). Григорьев, I, нап. 3. Запись на фонограф А. Д. Григорьева 1900 г. от Т. Шибанова в д. Першково. Нотирована И. С. Тезавровским.

5а, к тексту 73. Терентий муж (Жил был Терентий муж). Григорьев, I, нап. 5. Запись на фонограф А. Д. Григорьева 1900 г. от Т. Шибанова в д. Першково. Нотирована И. С. Тезавровским. Сопоставляется напев «Гостя Терентиша», сборник Кирши Данилова, № 2 (текст 72).

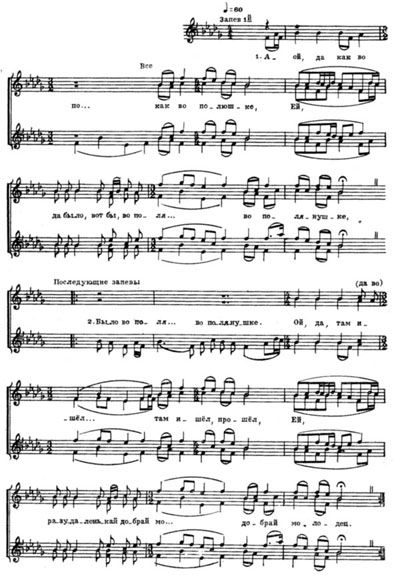

6, к тексту 70. Вавило и скоморохи (У чесной вдовы да у Ненилы). Григорьев, I, нап. 53. Запись на фонограф А. Д. Григорьева 1900 г. от М. Д. Кривополеновой в д. Шотогорка. Нотирована И. С. Тезавровским.

7, к тексту 1. Василий Буслаевич (В славном великом Нове-граде). Кирша Данилов, № 10.

8, к тексту 42. Садко (Как по морю, морю по синему). Кирша Данилов, № 47.

9, к тексту 31. Садко (По славной матушке Волге-реке). Кирша Данилов, № 28.

10, к тексту 54. Хотен Блудович [Гардей] (В стольном было городе во Киеве). Кирша Данилов, № 17.

11, к тексту 19. Василий Буслаев молиться ездил (Под славным великим Новым-городом). Кирша Данилов, № 19.

12, Садко (А как хвалитце Сотко да похваляитце Сотко). Марков — Маслов — Богословский, т. 1, № 40. Запись на фонограф А. Л. Маслова в д. Верхняя Золотица (Зимний берег Белого моря) 1901 г. от Ф. Т. Пономарева. Нотирована И. С. Тезавровским.

13, к тексту 24. Василий Буслаевич (Жил-то был Буслав да в Нове́-городе). Подтекстовка под напев, записанный Е. В. Гиппиусом на фонограф в 1928 г. в д. Усть-Низема (Мезень) от М. Г. Антонова с былиной «Илья Муромец и станичники» (Былины Севера, т. I, нап. IV, нотирован Е. В. Гиппиусом).

14, к тексту 15. Василий Буслаевич (Уж как жил-де был Буслай до девяноста лет). Запись на магнитофон Д. М. Балашова и Ю. Е. Красовской в 1965 г. в с. Усть-Цильма (Печора) от В. И. Лагеева. Фонограммархив ИРЛИ, МФ 699,02. Нотирована В. В. Коргузаловым.

15, Садко (Был во том ли во Нове да нонь во городе) и Василий Буслаевич (Во славном то было Нове городе). Запись на магнитофон Ф. В. Соколова 1956 г. в д. Тельвиска (Нижняя Печора) от Т. С. Кузьмина. Нотирована Ф. В. Соколовым («Былины Печоры и Зимнего берега», нап. XXIV к тексту 85). В комментарии на с. 553 упоминается перечень былин, которые сказитель исполнял на этот напев, в том числе и былина о Василии Буслаевиче, которая подтекстована нами под напев «Садка».

16, к тексту 41. Садко (Ишша был-то Садко, купець богатыя). Григорьев, II, нап. 12. Запись на фонограф А. Д. Григорьева 1901 г. в д. Немнюга (р. Кулой) от С. Д. Садкова. Нотирована И. С. Тезавровским.

17, к тексту 59. Хотен Блудович (Во стольнём-то городе во Киеви). Григорьев, III, нап. 42. Запись на фонограф А. Д. Григорьева 1901 г. в д. Кильца (р. Мезень) от А. П. Чуповой. Нотирована И. С. Тезавровским.

18, Василий Буслаевич (А ишше прежде Резань да слободой слыла). Григорьев, III, нап. 2. Запись на фонограф А. Д. Григорьева 1901 г. в д. Дорогая Гора (р. Мезень) от В. Я. Тяросова. Нотирована И. С. Тезавровским.

19, к тексту 22. Василий Бруславлевич (Не на Волхови зеленой сад шатаицьсе). Григорьев, III, нап. 45. Запись на фонограф А. Д. Григорьева 1901 г. в д. Кильца от И. Е. Чупова. Нотирована И. С. Тезавровским.

20, к тексту 50. Садко (Как и пьет-то вот, пьет Садков, прохлажда ... прохлаждается). Листопадов, I, ч. 1, № 37. Запись на фонограф А. М. Листопадова в 1902, 1904—1905 гг. в ст-це Нижне-Кундрюческой. Нотирована им же.

21, к тексту 49. Садко (А-ой-да, как во славном бы, да во стольном было). Листопадов, I, ч. 1, № 38. Запись на фонограф А. М. Листопадова в 1902, 1905 гг. в ст-це Кумшацкой. Нотирована им же.

22, к тексту 52. Садко (Ой да, как во по... как во полюшке). Листопадов, I, ч. 1, № 39. Запись на фонограф А. М. Листопадова в 1899—1902, 1904—1905 гг. в ст-це Екатерининской. Нотирована им же.

Примечание: Публикации Листопадова представляют собой сводные редакции текстов в хоровых партитур по нескольким разновременным записям от одних и тех же коллективов.

1

2

3

4

5

5a

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ПРИМЕЧАНИЯ

БЫЛИНЫ О ВАСИЛИИ БУСЛАЕВИЧЕ