Первый период войны

Барклай-де-Толли (Рамка из грамоты Александра)

I. Подготовка России к войне и разрыв Подп. В. П. Федорова

о мере того, как обнаруживались серьезные приготовления к войне со стороны Наполеона[40], Александр должен был прийти к сознанию необходимости принять и со своей стороны меры на случай разрыва. Неминуемость войны он понимал очень хорошо и знал, что она будет нести с собой большую опасность. Поэтому и приготовления России были очень тщательные уже с весны 1812 года.

о мере того, как обнаруживались серьезные приготовления к войне со стороны Наполеона[40], Александр должен был прийти к сознанию необходимости принять и со своей стороны меры на случай разрыва. Неминуемость войны он понимал очень хорошо и знал, что она будет нести с собой большую опасность. Поэтому и приготовления России были очень тщательные уже с весны 1812 года.

У нас спешно строили на западной границе две новых крепости: Бобруйск и Динабург; усиливали уже существующие укрепления Риги и Киева, и между Двиной и Дпепром выбирали места для будущих укрепленных позиций. Пять дивизий из молдавской армии, воевавшей с Турцией, получили приказ спешно вернуться назад к реке Днестру, а одна дивизия из Финляндии водворялась в Литве. Это отозвание пяти дивизий с Дуная и шестой из Финляндии весьма не понравилось Наполеону и он не преминул сделать об этом надлежащее представление в Петербург. Государь сейчас же ответил, что возвратит дивизии в Валахию, если, в свою очередь, Наполеон уменьшит гарнизон Данцига наполовину. Конечно, Наполеон на это не мог согласиться, но отвечал, что вообще усиление им войск в северной Германии происходит «не для угрожения России или из политических видов, но единственно в намерении обеспечить северные берега Германии от нападения англичан, подкрепить таможенную стражу, сохранить общественное спокойствие в этом новоприобретенном крае и, наконец, потому, что там дешевле содержать войска, нежели во Франции».

В переговорах о Варшавском и Ольденбургском герцогствах, о континентальной системе и торговом тарифе прошли 1810 и 1811 года[41]. Военные приготовления Наполеона приходили к концу. К нему возвращалась его уверенность в себе. 3 августа 1811 года в день именин Наполеона в тюльерийском дворце по обыкновению был большой съезд представителей европейских государств. Подойдя к нашему посланнику в Париже, князю Куракину, Наполеон в присутствии всех гостей обратился к нему с двухчасовой речью, трактовавшей о его миролюбии и обвинявшей императора Александра. Речь свою он закончил словами: «Император Александр не прекращает вооружений. Я не хочу вести войну, не думаю восстанавливать Польшу, но вы помышляете о присоединении к России Варшавского герцогства и Данцига. Без сомнения, у императора есть какая-нибудь скрытная мысль; пока тайные намерения вашего двора не будут объявлены, я не перестану умножать войск в Германии».

Само собой разумеется, что этой речью он никого из присутствующих не ввел в заблуждение, и все поняли ее так, как и следовало понять, т. е., что Наполеон желает оправдать себя и обвинить во всем императора Александра и что разрыв России с Францией неизбежен.

Конечно, князь Куракин тотчас же донес государю о речи Наполеона, и государь поспешил высказать свое изумление на слова французского императора: как могла даже возникнуть у него мысль, что государь имел какие-либо виды на герцогство Варшавское и в особенности на Данциг, который ему не нужен, и что у него достаточно своих внутренних дел управления государством; настолько достаточно, что даже нет времени думать о каких-либо новых приобретениях.

Военные приготовления Наполеона были завершены окончательно в сентябре 1811 года. Гроза была уже близка; и задерживало пока лишь наступившее позднее время года. Флигель-адъютант, полковник Чернышев доносил в это время государю: «Война решена в уме Наполеона, он теперь считает ее необходимой для достижения власти, которой ищет, цели, к которой стремятся все его усилия, т. е. обладания Европой. Мысль о мировладычестве так льстит его самолюбию и до такой степени занимает его, что никакие уступки, никакая сговорчивость с нашей стороны не могут уже отсрочить великой борьбы, долженствующей решить участь не одной России, но и всей твердой земли».

Что же предпринимал император Александр для увеличения боевой готовности России в предстоящей кровавой борьбе с Наполеоном.

К 1 января 1811 года состав нашей армии был следующий: 4 полка и 1 батальон гвардейские, 14 полков гренадерских, 80 мушкетерских, 46 егерских, 6 полков и 2 казачьих сотни гвардейской кавалерии, 6 полков кирасирских, 36 драгунских, 5 уланских и 11 гусарских; 25 бригад артиллерии, из которых одна гвардейская, 2 полка пионеров и учебных гренадерских батальона.

15 марта того же 1811 года Высочайше повелено было составить первую и вторую резервные и третью обсервационную армию, с каковой целью и был произведен рекрутский набор по два человека с 500 душ, а специально для пополнения убыли в гвардии, в Пскове был сформирован гвардейский резерв, но этим резервным армиям в виду наступивших вскоре военных действий так и не суждено было получить окончательную организацию.

«Наполеон и его сообщники убаюкивают и забавляют разными игрушками и побасенками Францию» (карик. Теребенева)

Из того же, что было у нас налицо и что успели сделать для сформирования резервов, было составлено три армии: 1-я западная, 2-я западная и 3-я дунайская. Из резервов на скорую руку были образованы 1 и 2 резервные армии, и, наконец, к 5 мая была еще сформирована 3-я обсервационная армия, порученная генералу-от-кавалерии, графу Тормасову, но нужно, опять-таки, не забывать, что резервные армии не успели получить окончательную организацию и, следовательно, не имели настоящего числа людей, а были скорее лишь кадрами трех действующих армий. Следовательно, при окончательном подведении итогов боевой готовности России к предстоящему кровавому спору во внимание принимать нужно лишь состав двух действующих армий и третьей обсервационной Тормасова, которая в силу необходимости сделалась тоже действующей, ибо дунайская армия Кутузова была еще далеко, да и не успела окончательно освободиться от Турецкой войны.

В первой западной армии под командой Барклая-де-Толли находилось в строю 127 тысяч человек при 558 орудиях. Они составляли 150 батальонов, 134 эскадрона и 18 казачьих полков.

В строю 2-й западной армии под командой генерала Багратиона было 48.000 чел. Разделена она была на 58 батальонов, 52 эскадрона и 9 казачьих полков при 216 орудиях.

В 3-й резервной обсервационной армии Тормасова было в строю 43.000 человек, составлявших 54 батальона, 75 эскадронов и 9 казачьих полков при 168 орудиях.

Итого во всех трех армиях находилось в строю 262 батальона, 261 эскадрон и 36 казачьих полков, составлявших 218 тысяч человек.

Сверх того из рекрутов последнего набора, которых собирали в Ярославль, Кострому, Владимир, Рязань, Тамбов и Воронеж, были сформированы по два полка в каждом из этих городов. Причем в первых четырех формировались по 2 пехотных полка, а в остальных по два егерских. За неделю же до войны, т. е. в июне месяце 1812 года, полковник граф Витт сформировал украинское казачье войско в числе 4 полков. Эта скороспелая кавалерия состояла: из мещан, цеховых, помещичьих, казенных и экономических крестьян, призванных по одному человеку со 150 душ, и была сформирована, вооружена и обучена всего в один месяц. Все они поступили в армию Тормасова. Прибавим еще ко всему этому благородную стрелковую дружину отставного поручика Нирота, сформированную им на собственные средства из дворян в г. Юрьеве, и перечень всех наших вооруженных сил, приготовившихся для встречи Наполеона, окончен. Подведем им окончательный итог к июню месяцу 1812 года: у нас состояло в строю — в трех действующих армиях 218.000 человек, в запасных и рекрутских батальонах и эскадронах 100.000, во вновь сформированных 12 полках 23.800, в 4 Украинских 3.600. Итого для первого отпора Наполеону мы имели более 335 тысяч человек. Нужно оговориться, что в это число не входили: 2 полка пионеров, составлявшие всего 4.540 человек, и казачьи полки, бывшие пока еще на пути к армии.

Войска, находившиеся в Финляндии, в Грузии, на Кавказской линии, в Одессе и Крыму, в Сибири и, наконец, в Дунайской армии, которую задерживало неутверждение султаном мирного договора, конечно, тоже нельзя принимать в расчет, так как они нужны были там, где находились.

Естественно, что такая армия должна была обеспечить себя первым долгом огнестрельными припасами, составляющими первую и насущную необходимость войны. С этой целью артиллерийские парки были расположены в три линии. Первая линия стояла: в Вильне на 3 дивизии, в Динабурге на 5, в Несвиже на 1, в Бобруйске на 2, в Полонном на 3, в Киеве на 6.

Вторая линия: в Пскове на 4 дивизии, в Порхове на 4, в Шостке на 5, в Брянске на 4 и в Смоленске на 2.

Третья линия: в Москве на 2 дивизии, в Новгороде на 8 и в Калуге на 9. Следовательно, всего на трех линиях было заготовлено парков на 58 дивизий, с полным количеством артиллерийских снарядов, ружейных патронов и кремней. Для перевозки их было заготовлено достаточное количество подвод и людей.

Всю армию с ее резервами, артиллерийскими парками и т. д. нужно было продовольствовать. Провиантские магазины были, в свою очередь, расположены тоже в три линии. Так называемые «главные продовольственные депо» были в Новгороде, Трубчевске и Соснице. Главные магазины размещались: в Риге, Динабурге, Бобруйске, Киеве, Вильне, Заславле и Луцке. Магазины меньшего объема находились: в Дриссе, Великих Луках, Шавлях, Вилькомире, Свенцянах, Гродно, Брест-Литовске, Слониме, Слуцке, Пинске, Мозыре, Староконстантинове, Житомире, Остроге, Дубно и Ковеле.

Приготовление к войне. Акварель 1811 г. из собр. кн. В. Н. Аргутинского-Долгорукова («Старые годы»)

Всего в этих складах было заготовлено 625.855 четвертей муки, 58.446 крупы и 774.080 четвертей овса.

Военные приготовления Наполеона окончились к осени 1811 года; конечно, начинать войну в виду недалекой зимы было нельзя и волей-неволей ему пришлось оттягивать время. С этой целью он продолжал бесконечные переговоры о недоразумениях между Россией и Францией, т. е. об Ольденбургском герцогстве, о торговом тарифе и о злополучном Данциге, и в этих переговорах прошла вся зима 1811 года. В апреле 1812 года Наполеон прислал в Петербург графа Нарбонна с письмом государю, в котором говорилось, что требование о выводе французских войск из Пруссии равносильно оскорблению, и старался доказать, что не он будет виной, если разрыв все-таки произойдет. Вскоре и сам он отправился вслед за Нарбонном, и 4 мая прибыл в Дрезден. Его армия была уже на Висле: Даву стоял в Эльбинге и Мариенбурге, Удино — в Мариенвердере, Ней и гвардейский корпус — в Торне, вице-король Евгений — в Плоцке; Вандам, Ренье, Сен-Сир, Понятовский и четыре резервных кавалерийских корпуса между Варшавой и Модлином, Макдональд — в окрестностях Кенигсберга и Шварценберг — у Лемберга.

Не получая ответа от графа Нарбонна и зная, что государь находился при армии в Вильне, Наполеон приказал своему посланнику в Петербурге Лористону с разрешения нашего двора ехать в Вильну и там настоятельно подтвердить то, что было указано графу Нарбонну. Нетерпению Наполеона не было пределов. Еще не вернулся Нарбонн и вряд ли успел доехать до места курьер, отправленный к Лористону, как Наполеон 9 мая приказал корпусам, стоявшим на Висле, быть готовыми к походу. С целью возбудить поляков, он отправил в Варшаву мехельнского архиепископа Прадта и на прощальной аудиенции ему сказал: «Я иду в Москву и в одно или два сражения все кончу. Император Александр будет на коленях просить мира. Я сожгу Тулу и обезоружу Россию. Меня ждут там; Москва — сердце империи; без России континентальная система есть пустая мечта».

Выступление казаков

Граф Нарбонн 16 мая вернулся из Петербурга и вместо согласия на мир привез настоятельное требование императора Александра очистить Пруссию от французских войск. От себя Нарбонн добавил: «Я не заметил в русских ни уныния, ни надменности. Император Александр изъявил мне сожаление о разрыве союза с Францией, говоря, что не он первый подал к тому повод и, хотя знает силу и дарования вашего величества, однако же при одном взгляде на карту России легко убедиться, что для обороны места станет, и что ни под каким видом не подпишет он унизительного для России мира».

Уже незадолго до начала военных действий император Александр писал Барклаю-де-Толли: «Прошу вас, не робейте перед затруднениями, полагайтесь на Провидение Божие и Его правосудие. Не унывайте, но укрепите вашу душу великой целью, к которой мы стремимся: избавить человечество от ига, под коим оно стонет, и освободить Европу от цепей». Наполеон через Глогау и Позен отправился к Висле. В Торне был дан им окончательный приказ войскам двинуться к границе России. 29 мая он прибыл к Кенигсберг для окончательного устройства продовольственного вопроса армии, а оттуда через Велау и Инстербург — в Гумбинен. Здесь он получил известие от Лористона об отказе ему приехать в Вильну и счел это наилучшим предлогом для немедленного вторжения в Россию. «Дело решено! — говорил он. — Русские, всегда нами побежденные, принимают на себя вид победителей. Они вызывают нас, но, конечно, впоследствии придется нам отблагодарить их за такую дерзость. Останавливаться на пути — значит не пользоваться настоящим благоприятным случаем. Отказ Лористону прекращает мою мнительность и избавляет нас от непростительной ошибки. Сочтем за милость, что нас принуждают к войне; перейдем Неман».

Приказав корпусам как можно скорее поспешить походом к Неману, сам Наполеон отправился в Вильковиск и здесь издал свой знаменитый приказ по армии.

«Солдаты! Вторая польская война началась. Первая кончилась под Фридландом и Тильзитом. В Тильзите Россия поклялась на вечный мир с Францией и войну с Англией. Ныне нарушает она клятвы свои и не хочет дать никакого объяснения о странном поведении своем, пока орлы французские не возвратятся за Рейн, предав во власть ее союзников наших. Россия увлекается роком! Судьба ее должна исполниться. Не считает ли она нас изменившимися? Разве мы уже не воины Аустерлицкие? Россия ставит нас между бесчестием и войной. Выбор не будет сомнителен. Пойдем же вперед! Перейдем Неман, внесем войну в русские пределы. Вторая польская война, подобно первой, прославит оружие французское; но мир, который мы заключим, будет прочен и положит конец пятидесятилетнему кичливому влиянию России на дела Европы».

В. Федоров

Высочайшая грамота Александра I Барклаю-де-Толли

II. Расположение русских военных сил Проф., ген. Н. П. Михневича

одготовка к войне с Наполеоном в России началась уже с 1809 года рекогносцировками пограничной полосы квартирмейстерскими офицерами, а в следующем 1810-м году была вторично произведена большая полевая поездка на западной границе, причем приступлено было к разработке плана войны. Но этот последний вопрос как-то не налаживался и, главным образом, потому, что не было окончательно решено — наступать или обороняться. Мнения в этом вопросе, как бывает всегда, расходились; но чем ближе надвигалась гроза войны, тем более начало обнаруживаться сторонников войны оборонительной. Оценивая своего противника Наполеона, естественно приходили к выводу, чтобы победить его, необходимо противопоставить ему систему затягивания войны отступлением, не вступая на первое время в решительное сражение, а предоставляя времени, суровости климата и опустошению страны ослабить армию противника и затем уже вступить с ним в бой. Для более верного успеха разрушения неприятельской армии предлагали частью сил наносить ей постоянные удары в тыл, чтобы отрезать ее от подкреплений и запасов. Даже многие невоенные признавали подобный способ ведения войны наилучшим. Так, еще до начала войны граф Ростопчин писал императору Александру: «Ваша империя имеет двух могущественных защитников в ее обширности и климате… Русский император всегда будет грозен в Москве, страшен в Казани и непобедим в Тобольске».

одготовка к войне с Наполеоном в России началась уже с 1809 года рекогносцировками пограничной полосы квартирмейстерскими офицерами, а в следующем 1810-м году была вторично произведена большая полевая поездка на западной границе, причем приступлено было к разработке плана войны. Но этот последний вопрос как-то не налаживался и, главным образом, потому, что не было окончательно решено — наступать или обороняться. Мнения в этом вопросе, как бывает всегда, расходились; но чем ближе надвигалась гроза войны, тем более начало обнаруживаться сторонников войны оборонительной. Оценивая своего противника Наполеона, естественно приходили к выводу, чтобы победить его, необходимо противопоставить ему систему затягивания войны отступлением, не вступая на первое время в решительное сражение, а предоставляя времени, суровости климата и опустошению страны ослабить армию противника и затем уже вступить с ним в бой. Для более верного успеха разрушения неприятельской армии предлагали частью сил наносить ей постоянные удары в тыл, чтобы отрезать ее от подкреплений и запасов. Даже многие невоенные признавали подобный способ ведения войны наилучшим. Так, еще до начала войны граф Ростопчин писал императору Александру: «Ваша империя имеет двух могущественных защитников в ее обширности и климате… Русский император всегда будет грозен в Москве, страшен в Казани и непобедим в Тобольске».

Ген. Ришелье (Гювер)

Конечно, императору Александру хотелось избавить отечество от вторжения неприятеля, и он все силы напрягал на увеличение средств борьбы и вначале верил даже в возможность наступления за границу, но слабость Пруссии и ненадежность, скорее враждебность, Польши заставили его отказаться от этой мысли. Приходилось думать об обороне, внушителем идей которой являлся генерал Фуль, пруссак, поступивший на русскую службу в 1806 году. Он был партизан стратегии Бюлова, рекомендовавшего основать оборону на ударах на сообщения армии наступающего и на уклонении от решительного боя с его главными силами. Чтобы этого достигнуть, Бюлов рекомендовал: одной армии задерживать неприятеля на пути его вторжения, а другой, пропустив его вперед, наступать ему в тыл, на сообщения.

Так было решено — выставить на границе две армии — Барклая-де-Толли и Багратиона и выжидать удара Наполеона на ту или другую армию, которая не должна была принимать удара, но отступать в приготовленный в тылу укрепленный лагерь, а в это время другая армия, не подвернувшаяся атаке противника, должна двинуться в тыл, на сообщения неприятеля. Впоследствии выяснилась возможность атаки со стороны Австрии на Волыни; тогда от армии Багратиона отделили половину и поставили к югу от Полесья еще 3-ю армию Тормасова, для встречи противника на Волыни.

Н. Ф. Ртищев

Против 600.000 Наполеона в марте 1812 г. Россия могла выставить около 220.000 войск[42].

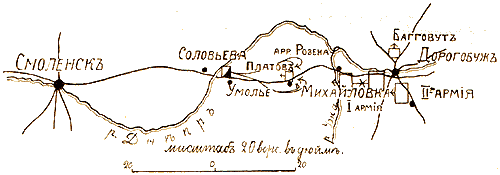

Но и выставленные нами втрое слабейшие силы были разбросаны вдоль всей границы на 500 верст, считая по воздуху (от Луцка до Ковны); при таких условиях стратегического развертывания армии трудно было избежать катастрофы; и только, благодаря необыкновенной энергии войск и их начальников, удалось отступить и двум главным армиям соединиться под Смоленском.

Подробности расположения были следующие.

I-я западная армия Барклая-де-Толли: 1-й корпус Витгенштейна у Кейдан, 2-й кор. Багговута у Оржишек, 3-й кор. Тучкова 1-го у Новых Трок, 4-й кор. графа Шувалова у Олькеник, 5-й кор. великого князя Константина Павловича (в последствии Лаврова) у Свенцян, 6-й кор. Дохтурова у Лиды. Кавалерия стояла сзади: 1-й кав. корпус Уварова в Вилькомире, 2-й кав. кор. Корфа в Сморгони, 3-й кав. кор. графа Палена 2-го у Лебиоды; только летучий корпус Платова стоял немного впереди, у Гродны. 1-я армия 120.000 чел. была на фронте от Россиен до Лиды в 200 верст.

II-я западная армия князя Багратиона: 7-й корпус Раевского у Ново-Двора, 8-й кор. Бороздина у Волковиска, 4-й кавалер. кор. Сиверса у Зельвы, летучий отряд Иловайского 5-го выдвинут к Белостоку. Потом прибыла к армии 27-я пех. дивизия Неверовского. II-я армия 45.000 чел. занимала от Лиды до Волковиска — 100 верст.

III-я резервная обсервационная армия Тормасова — пехотные корпуса: Каменского, Маркова, Сакена и кавалер. корпус графа Ламберта и летучий отряд — всего около 46.000 чел. в окрестностях Луцка, к югу от Полесья.

Во второй линии за армиями стояли 2 резервных корпуса: 1-й Меллера-Закомельского у Таранца и 2-й Эртеля у Мозыря.

Это стратегическое развертывание указывает на стремление перехватить войсками три главнейших операционных направления к северу от Полесья: 1) Тильзит — Рига — Нарва — Петербург; 2)Ковно — Вильна — Смоленск — Москва и 3) Гродно — Минск — Могилев — Калуга — Москва, и операционное направление к югу от Полесья.

Перехватить тонкой линией кордона пути вторжения противника не значит оборонять их; напротив, приходится подставлять свои силы под его удары по частям и рисковать неуспехом в самом начале войны.

Ф. О. Паулуччи (Доу)

В решении вопроса о стратегическом развертывании армии перед войной 1812 г. наши деды сильно погрешили и не воспользовались примером Петра Великого, который в 1707 г. перед не менее страшным для России вторжением Карла XII расположил армию Шереметева сосредоточенно, за р. Уллой, между, даже посредине, операционными направлениями на Петербург (через Полоцк) и на Москву (через Смоленск) в полной готовности перейти и преградить путь всеми силами на том операционном, куда двинулся бы Карл XII.

При растянутом расположении наших армий по границе, сосредоточение их возможно было по отступлении далеко в тылу. Такой пункт и был намечен для 1-й западной армии Барклая-де-Толли у Свенцян, а потом, под натиском превосходного в силах неприятеля, она должна была отступить в нарочно устроенный для того на З. Двине Дрисский укрепленный лагерь, оказавшийся впоследствии никуда негодным.

II-я западная армия Багратиона и Платова должны были действовать на сообщения противника, когда он пойдет на I-ю армию, а III-я обсервационная армия Тормасова должна была наблюдать границы Волыни и Подолии и, усилив себя 2-м рез. корпусом Эртеля, действовать во фланг тем войскам, которые пойдут против Багратиона; в случае же превосходства в силах противника — отступать к Киеву.

Отдано приказание, чтобы корпуса были в непрерывной связи и разведывали к стороне неприятеля, а армиям во всех возможных случаях поддерживать друг друга. При переправе через Неман слабого неприятеля бить и уничтожать, а от сильнейшего отступать, портя дороги и переправы и устраивая засеки. При отступлении увозить всех земских чиновников, вывозить казну, военные запасы и оружие. Запасные магазины были заложены от Немана, с одной стороны, к З. Двине и Великим Лукам, с другой — к Минской и Волынской губерниям. Укрепляли Киев, Ригу, Борисов; строили укрепленный лагерь на левом берегу З. Двины, у Дриссы. Для облегчения соединения I-й и II-й армий, у м. Мосты и в Сельцах устроены предмостные укрепления и наведены мосты через Неман.

Ген.-от-инфант., граф Ф. Ф. Штейнгель (Клюквина с ориг. Доу)

В главе русских войск стояли опытные начальники, воспитанные в славных походах екатерининской эпохи и изучившие своих противников в войнах 1805, 1806–1807 и 1809 гг. Работа офицеров была серьезная. Молодежь вчитывалась в только что появившееся знаменитое сочинение Жомини: «О великих военных действиях», чтобы познать тайну побед. Это новое направление молодежи наш знаменитый поэт-партизан Д. В. отметил в следующих строках известной «Песни старого гусара»:

Говорят умней они…

Но что слышим от любого?

«Жомини да Жомини!»

А об водке ни пол-слова.

Как ни протестовали против плана обороны, предложенного Фулем, но он спас Россию. Вышло только по внешности некоторое изменение плана, а не по духу. Так, вначале Наполеон двинулся не против одной I-й армии, а сразу против I-й и II-й, к нашему благополучию, так как, погнавшись за двумя армиями, раздробив силы, он не захватил ни одной. Наши армии быстро отступили назад, причем 1-я армия сначала в Дрисский лагерь, но, простояв в нем четыре дня и убедившись в его негодности, пошла на соединение со II-й армией, которое и состоялось под Смоленском. Противники плана Фуля ликовали, но именно то торжество его идеи выяснилось с момента отступления наших главных сил к Москве. Против оставшихся в тылу войск Витгенштейна, Тормасова, Эртеля Наполеону пришлось оставить половину своей армии и на поле сражения под Бородином появиться всего с 150.000 чел., т. е. с четвертью имевшихся вначале в его распоряжении сил. Достаточно вспомнить, что против Витгенштейна и потом, прибывшего из Финляндии, Штейнгеля были оставлены: Макдональд, С.-Сир, Удино и Виктор — ведь это 125.000 человек. «Какой восторг, г. офицеры!» сказал бы Суворов.

Начало войны 1812 г. было грустное, а потом вышло удивительно хорошо. Известный прусский ученый философ Клаузевиц, участвовавший в войне 1812 г. при корпусе Витгенштейна, в своем знаменитом трактате «Война» пишет следующее:

«Высшая мудрость не могла изобрести плана лучше того, который русские исполнили непреднамеренно(?)…

Желая извлечь поучение из истории, мы не должны считать невозможным, чтобы раз совершившееся не могло повториться и в будущем. Всякий претендующий на право судить о подобных делах согласится с нами, что никак нельзя признать рядом случайностей ту вереницу грандиозных событий, которые совершились после марша в Москву».

Н. П. Михневич

Мадрид. Фонтенебло. Москва.

«Сверху — вниз» (карик. на Наполеона).

III. Вторжение. План Наполеона А. К. Дживелегова

есколько выше Ковно, там, где в Неман впадает маленькая речка Еся, река образует большую луку в сторону западного берега. Восточный берег принимает здесь вид полуострова, длиной около 3 верст и шириной в полторы. Левый берег весь окаймлен возвышенностями, и как раз у самого устья Еси, у вершины луки высится большой холм, командующий над всем полуостровом и над рекой. Еще выше по течению — деревня Понемунь, дальше — остров.

есколько выше Ковно, там, где в Неман впадает маленькая речка Еся, река образует большую луку в сторону западного берега. Восточный берег принимает здесь вид полуострова, длиной около 3 верст и шириной в полторы. Левый берег весь окаймлен возвышенностями, и как раз у самого устья Еси, у вершины луки высится большой холм, командующий над всем полуостровом и над рекой. Еще выше по течению — деревня Понемунь, дальше — остров.

Это место избрал Наполеон для перехода через Неман главной части своей армии[43]. Накануне, 11 июня он тщательно осмотрел берега реки в окрестностях Ковно[44] и лучшего места найти не мог. Да и нечего было искать. Если бы даже противоположный берег был занят неприятельской армией, удобства местности были таковы, что переправа должна была совершиться без большого труда. Стоило поставить на возвышенности артиллерию, и наводка мостов была обеспечена.

Под вечер корпус Даву, который первым должен был ступить на русскую землю, подошел к реке и затих среди холмов и леса. Огней не разводили, и ничто не указывало на то, что через несколько часов десятки тысяч людей будут на той стороне реки. В эту пору темнеет поздно, и лишь с наступлением ночи подготовка переправы началась. Собрали лодок и поромов, сколько могли, и в темноте рота сапер переправилась на правый берег. Там они нашли утлую деревушку и укрепились в ней. Русские войска тщательно наблюдали Неман от Ковно до Гродно. Им было известны все передвижения неприятеля. Ближайшей от места переправы воинской частью был авангард 2-го пехотного корпуса под начальством ген. Всеволожского. Он занимал местечко Яново. Под командой Всеволожского были те казачьи разъезды, которые наблюдали за переправой (они принадлежали к л.-гв. Казачьему и Бугскому полкам)[45]. Когда французские саперы переправились, один из этих разъездов спокойно приблизился к ним и офицер спросил, что за люди. «Французы», был ответ. «Чего вы хотите и зачем вы в России?» продолжал спрашивать офицер. «Воевать с вами, взять Вильну, освободить Польшу!» Офицер не спрашивал дальше, повернул коня, и патруль быстро скрылся в лесу. Саперы послали ему вдогонку несколько пуль (Segur, т. I, 126). То были первые французские выстрелы, прозвучавшие в России. Завязалась перестрелка. Она послужила сигналом. Три роты пехоты немедленно переправились вслед за саперами, четвертая заняла остров, на возвышенностях левого берега развернулось несколько батарей. Из леса, из-за холмов показались войска. Без шуму подходили они к берегу, без шуму занимали места, дожидаясь очереди. Была торжественная, жуткая тишина. Солдаты словно чувствовали, что они идут на Голгофу. Наполеон почти не покидал своей палатки. В каком-то странном бессилии провел он весь этот день, и был вне себя, когда до слуха его донесся звук первых выстрелов.

В 11 часов вечера три моста были готовы, и едва стал светлеть восток, как потянулись живой нескончаемой лентой, неудержимым потоком, стряхнув оцепенение, железные легионы великой армии, покрытые славой стольких битв, лаврами стольких побед: уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами, гусары, кирасиры, карабинеры, гренадеры, вольтижеры, велиты, фланкеры, стрелки, артиллерия, обозы…

Император переправился один из первых. Ступив на неприятельский берег, он долго стоял у мостов, ободряя солдат и слушая восторженные «Vive l'Empereur!». Потом, наэлектризованный, пришпорив коня, поскакал в лес во весь опор, и долго мчался вперед, совершенно один, в каком-то опьянении. Наконец опомнился, медленно вернулся к мостам, и, присоединившись к одному из гвардейских отрядов, направился в Ковно.

Погода хмурилась. Собирались тучи. И еще много оставалось войск по ту сторону Немана, когда разразилась жесточайшая летняя гроза. В продолжение нескольких часов оглушительные раскаты грома потрясали все кругом, вселяя ужас в суеверные души. Дождь лил, как под тропиками, не переставая, и дороги превратились постепенно в непроходимое болото, в котором завязали лошади и в котором приходилось бросать повозки. Холод и сырость сменили тропическую жару (Segur, там же, 130). Русское небо посылало свое предостережение баловню судьбы[46].

Ген.-от-инф. А. Д. Балашев (Клюквин)

Великая армия была в пределах России. Куда бросит ее несокрушимую силу воля Наполеона?

Можно утверждать с довольно большой определенностью, что общий план кампании у Наполеона изменился в течение похода. Он был один в Дрездене и Вильне, другой — в Смоленске. И нужно сказать, что тот, с которым он начинал свой поход, был не только лучше, но он был единственно возможный. Наполеона погубило то, что он от него отступил.

В Дрездене, в мае 1812 г., Наполеон уже знал, что ему приходится отказаться от надежды вызвать русскую армию на атаку после перехода через Неман. Он был готов к тому, что они будут уклоняться от битвы и отступать. И все-таки решил преследовать их только до известного предела. Он говорил Меттерниху: «Мое предприятие принадлежит к числу тех, решение которых дается терпением. Торжество будет уделом более терпеливого. Я открою кампанию переходом через Неман. Закончу я ее в Смоленске и Минске. Там я остановлюсь. Я укреплю эти два города и займусь в Вильне, где будет моя главная квартира в течение ближайшей зимы, организацией Литвы, которая жаждет сбросить с себя русское иго. И мы увидим, кто из нас двух устанет первый: я от того, что буду содержать свою армию насчет России, или Александр от того, что ему придется кормить мою армию насчет своей страны. И, может быть, я сам уеду на самые суровые месяцы зимы в Париж». Меттерних спросил Наполеона, что он будет делать, если оккупация Литвы не вынудит Александра к миру. Наполеон ответил: «Тогда, перезимовав, я двинусь к центру страны, и в 1813 году буду так же терпелив, как в 1812 г. Все, как я вам сказал, является вопросом времени» (Metlernich, Mem., т. I, 122). Наполеон не хитрил с Меттернихом. Он, действительно, излагал ему тот план, который он решил осуществлять в течение лета и осени 1812 года. И он еще в Вильне держался его твердо. Он говорил там Себастьяни: «Я не перейду Двину. Хотеть идти дальше в течение этого года, значит идти навстречу собственной гибели» (Segur, Hist. de Napoleon et de la grande armee, en 1812, т. I, 264). Мало того, уже в Смоленске Даву услышал от императора следующие слова, так обрадовавшие осторожного маршала: «Теперь моя линия отлично защищена. Остановимся здесь. За этой твердыней я могу собрать свои войска, дать им отдых, дождаться подкреплений и снабжения из Данцига. Польша завоевана и хорошо защищена; это результат достаточный. В два месяца мы пожали такие плоды, которых могли ожидать разве в два года войны. Довольно! До весны нужно организовать Литву и снова создать непобедимую армию. Тогда, если мир не придет искать нас на зимних квартирах, мы пойдем и завоюем его в Москве» (Segur, там же, стр. 265).

Переход через Неман 12 июня 1812 г. (Богетти)

Но он не выдержал этой тактики терпения, и захотел в первую же кампанию добиться того, что он сознательно откладывал до кампании 1813 года. Он не остановился ни в Минске, ни в Смоленске, а пошел на Москву. Что его побудило к этому?

Чтобы остановиться в Смоленске и Минске и зазимовать в Литве и Белоруссии, нужно было, чтобы кампания прошла с таким же блеском, с каким проходили кампании 1805, 1806, 1809 года. Иначе Париж и Европа могли дать знать о себе. Престиж империи требовал, раз война началась, чтобы было то, что сам Наполеон называл un grand coup. Он боялся, что раз война пойдет скучно, будет складываться из множества более или менее нерешительных дел, Франция начнет высказывать недовольство, подвластные и вассальные страны заволнуются. И кто мог предсказать, куда приведет это недовольство, во что выльется это волнение (Zurlinden, Napoleon et ses marechaux, т. I, 181).

Политика путала стратегические расчеты великого полководца[47].

На берегу Немана (Фабер дю-Фор — майор артиллерии Вюртембергской армии)

Переправясь через Неман, Наполеон решил врезаться между расположениями двух наших армий, отрезать, окружить и уничтожить Багратиона. Это было бы одним из тех grands coups, которые ему были нужны. Но Багратион ускользнул; под Смоленском наши армии соединились, и снова двинулись к Витебску. Наполеон обошел левое крыло русской армии и собирался внезапным захватом Смоленска пробить себе дорогу через Днепр, ударить русским в тыл (Mem. ecrits par les generaux sous la dictee de Napoleon, t. IV, 242–243) и разгромить их. Это тоже было бы grand coup, но это тоже не удалось. Помешал Неверовский. Взятие Смоленска стоило больших потерь и в стратегическом отношении крупного значения не имело.

При таких условиях остановиться на зимовку в Смоленске значило оживить все возможные недовольства и волнения во Франции и в Европе. Политика погнала Наполеона дальше и заставила его нарушить свой превосходный первоначальный план.

«Поход из Смоленска в Москву, — говорит Наполеон (там же, стр. 247), — был основан на мысли, что неприятель, для спасения столицы, даст сражение, что он будет разбит, что Москва будет взята, что Александр для ее спасения заключит мир». В случае упорства царя, Наполеон надеялся найти в Москве достаточно ресурсов для зимовки и рассчитывал еще оттуда вызвать крестьянское восстание. Предвидения оказались математически правильными, и взятие Москвы, конечно, было бы тем grand coup, в котором так нуждался Наполеон, если бы не Ростопчин и его красные петухи. Пожар Москвы привел к фиаско все стратегические планы Наполеона.

Александр около месяца уже был в Вильне. Вечером 12 июня он находился на балу у ген. Беннигсена. Тут ему шепотом доложили, что Наполеон в России. Пробыв еще некоторое время, он уехал. На утро появилась за его подписью прокламация к войскам, извещающая о начале войны, и рескрипт фельдмаршалу графу Н. И. Салтыкову, кончавшийся словами: «Оборона отечества, сохранение независимости и чести народной принудили нас препоясаться на брань. Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моем». 13-го царь отправил к Наполеону ген.-адъютанта А. Д. Балашова с собственноручным письмом, а 14-го выехал сам в Свенцяны и дальше.

Великая армия быстро подвигалась вперед. Наша армия упорно защищалась, но, несмотря на целый ряд арьергардных стычек (см. указ. статью Поликарпова), не могла задержать наступления. Уже 15-го авангард Мюрата ночевал в Рыконтах, верстах в 20 от Вильны.

На следующий день, 16-го, произошло три небольших дела, завершившие Неман-Виленскую операцию: одно — самое крупное под Велилькомиром, на нашем правом фланге, где Удино опрокинул арьергард Витгенштейна[48], другое на левом, где Жером выбил из Гродно Платова, третье в центре, у самой Вильны, когда главные французские силы с боем вошли в город, тесня арьергард Барклая под начальством кн. Шаховского.

Барклай сначала думал было защищать Вильну. Поэтому он весь день 15-го пробыл еще в городе, подтягивая к себе войска, и только 16-го, под стремительным натиском французов, начал отступление, беспрерывно задерживая неприятеля арьергардными стычками.

Население Вильны встретило Наполеона восторженно. Но Наполеон, не останавливаясь, проехал через город на Свенцянскую дорогу, отдал необходимые приказания о преследовании русской армии, велел снабдить артиллерией командующие высоты и навести мосты на Вилии, и только потом вернулся в Вильну. Здесь 18-го он принял Балашова[49].

Миссия Балашова довольно подробно, но очень тенденциозно, изображена в «Войне и мире». В нашей историографии на нее обыкновенно смотрят, как на последнюю ставку на мир со стороны Александра. Это неверно. Миссия Балашова не была ставкой на мир. Она была лишь неискренней демонстрацией миролюбия. Как истый «византиец», Александр задумал ловкий ход, чтобы перед лицом Европы и России окончательно переложить ответственность за войну на французского императора. Балашов получил такие инструкции, которые делали невозможным открытие мирных переговоров. Он должен был требовать обратного перехода французов через границу. Вынудить Наполеона уйти за Неман, когда он перебросил в Россию полмиллиона вооруженных людей и занял целую русскую область, конечно, было нельзя, и Александр это, вероятно, понимал очень хорошо. Но начать переговоры теперь же, пока французы были еще в Вильне, Наполеон не отказывался. Этого не хотел Александр.

При таких условиях миссия Балашова была заранее обречена на неудачу, и положение его становилось смешным, когда он вынужден был выслушивать справедливые порой упреки Наполеона. Но связанный инструкцией, Балашов молчал и уехал мрачным вестником, как только его отпустили. Ужасы войны стали неотвратимы.

А. Дживелегов

IV. Наполеон и Польша

Пулавы (рис. Вогеля)

1. Занятие Польши

Проф. А. Л. Погодина

Польше с нетерпением ждали начала военных действий между русскими и французскими войсками. Причины этого нетерпения были понятны: с первых лет вступления на престол императора Александра I с Россией связывались самые пылкие и восторженные надежды; ведь Александр так открыто выражал порицание разделам Речи Посполитой, так близок был с семьей князей Чарторийских и произносил такие многозначительные, хотя и не слишком ясные, речи в их главной резиденции, Пулавах (теперь посад Новая Александрия, в Люблинской губернии), что на русского императора, как на будущего воскресителя независимой Польши, польское общество привыкло смотреть с доверием и ожиданием. Основание герцогства Варшавского по Тильзитскому миру на время совсем вытеснило Александра из польских сердец, а около имени Наполеона создало легенду, не отжившую доныне, хотя не раз разоблаченную польскими же историками. И, действительно, французский император давал много поводов думать, что судьба Польши его горячо интересует: он подумывал о создании из Галиции отдельного маленького государства, он определил основы конституции герцогства, и не только в Польше, но и за границей в основании герцогства Варшавского видели «воскрешение Польши». Естественно поэтому, что с 1807 года каждый шаг Наполеона комментировался в духе этой легенды, и что популярность его в Польше была громадна. В это время появилась в печати «молитва для произнесения в костелах всех вероисповеданий в воскресные и праздничные дни». Здесь говорилось, между прочим, следующее: «Великий Боже, Ты, который сотворил Наполеона из духа мужества, мудрости и доброты и предназначил ему одной рукой громить врагов Польского Народа, а другой — воздвигнуть его для счастливого существования, борьбы и обладания, прими от народа Твоего глубокую благодарность за чудо воскрешения и за все дары, которые посылает нам благость Твоя. Прими горячие молитвы за Помазанника Твоего великого, Наполеона, Императора и Короля». Подобных молитв и славословий в стихах и прозе ходило множество, и польское общество пользовалось всяким случаем, чтобы выразить Наполеону свою благодарность и подчеркнуть надежды на него.

Польше с нетерпением ждали начала военных действий между русскими и французскими войсками. Причины этого нетерпения были понятны: с первых лет вступления на престол императора Александра I с Россией связывались самые пылкие и восторженные надежды; ведь Александр так открыто выражал порицание разделам Речи Посполитой, так близок был с семьей князей Чарторийских и произносил такие многозначительные, хотя и не слишком ясные, речи в их главной резиденции, Пулавах (теперь посад Новая Александрия, в Люблинской губернии), что на русского императора, как на будущего воскресителя независимой Польши, польское общество привыкло смотреть с доверием и ожиданием. Основание герцогства Варшавского по Тильзитскому миру на время совсем вытеснило Александра из польских сердец, а около имени Наполеона создало легенду, не отжившую доныне, хотя не раз разоблаченную польскими же историками. И, действительно, французский император давал много поводов думать, что судьба Польши его горячо интересует: он подумывал о создании из Галиции отдельного маленького государства, он определил основы конституции герцогства, и не только в Польше, но и за границей в основании герцогства Варшавского видели «воскрешение Польши». Естественно поэтому, что с 1807 года каждый шаг Наполеона комментировался в духе этой легенды, и что популярность его в Польше была громадна. В это время появилась в печати «молитва для произнесения в костелах всех вероисповеданий в воскресные и праздничные дни». Здесь говорилось, между прочим, следующее: «Великий Боже, Ты, который сотворил Наполеона из духа мужества, мудрости и доброты и предназначил ему одной рукой громить врагов Польского Народа, а другой — воздвигнуть его для счастливого существования, борьбы и обладания, прими от народа Твоего глубокую благодарность за чудо воскрешения и за все дары, которые посылает нам благость Твоя. Прими горячие молитвы за Помазанника Твоего великого, Наполеона, Императора и Короля». Подобных молитв и славословий в стихах и прозе ходило множество, и польское общество пользовалось всяким случаем, чтобы выразить Наполеону свою благодарность и подчеркнуть надежды на него.

Доминик Радзивил

Все это отлично ценил Наполеон. Придя к убеждению, что война с Россией становится неизбежной, французский император уже в 1811 году отправил в Варшаву резидентом Биньона, который был известен своим сочувствием полякам. На него была возложена миссия подготовить общественное мнение Польши к войне с Россией, и в инструкции, которую дал ему Наполеон, повторялись мысли, особенно дорогие полякам. На нового резидента возлагалась обязанность «дать правительству Герцогства направление, которое подготовило бы его к великим переменам, имеющим быть осуществленными императором на пользу польского народа. Намерение, которое ставил себе император, заключается в организации Польши в пределах целой или части ее передней территории, по возможности избегая войны. С этой целью Его Имп. Величество дал очень обширные полномочия своему послу в Петербурге и выслал в Вену специальное лицо, которое уполномочено вступить в переговоры с главными державами и предложить им большие уступки из территориальных владений Французской империи в виде возмещения тех уступок, которые необходимы для восстановления Польского королевства. Европа разделяется на три больших отдела: Французская империя на западе, Немецкие страны посредине и Российская империя на востоке. Англия может иметь лишь такое влияние на континенте, какое захотят признать за ней иные государства. С помощью сильной организации центра Европы, необходимо предотвратить возможность для России или Франции стараний расширить свои границы и получить перевес над всей остальной Европой. Французская империя переживает теперь расцвет своего могущества. Если она теперь же не создаст политического уклада Европы, завтра она может лишиться выгод своего теперешнего положения и потерять возможность осуществить свои предприятия. Император полагает, что наступит время, и притом в близком будущем, когда будет необходимо возвратить европейским государствам их полную независимость. Центр Европы должен состоять из государств, неравных в смысле своего могущества, имеющих каждое отдельную, лишь ему принадлежащую политику, — таких государств, из которых каждое в силу своего положения и политических отношений будет искать поддержки в защите более сильных держав. Эти государства будут всегда стоять на стороне мира, так как иначе им всегда бы приходилось делаться жертвами войны. В этих видах, создав новые государства и увеличив прежние, император предвидит для укрепления союзной системы еще один предмет, гораздо более важный для него и для Европы, т. е. восстановление Польши. Ибо без восстановления этого королевства Европа не будет иметь границ с этой стороны; Австрия и Германия будут противопоставлены непосредственно сильнейшему государству на свете. Император предвидит, что Польша и Пруссия будут со временем союзниками России; но, если Польша будет обязана ему своим возрождением, соединение этих двух народов наступит так поздно, что за это время новый порядок вещей уже успеет окрепнуть».

Доминик Прадт

Так пела сирена. Истинные намерения Наполеона, по-видимому, были очень далеки от этих блестящих грёз, и в ноте, отправленной в Петербург в то же самое время, было указано, что Россия стремится присоединить к своим владениям Варшавское герцогство, что она продолжает увеличивать свои земли на счет прежней Речи Посполитой, и что со своей стороны император Наполеон охотно гарантировал бы России отказ от всякого предприятия, которое могло бы повести к восстановлению Польши. Но все эти тайные переговоры оставались тайными, и политика французского императора проложила ему широкие пути в Польшу. Как же к этому относился Александр I? Мог ли он спокойно выжидать событий, не предпринимая со своей стороны никаких средств для привлечения на свою сторону Польши. Уже в начале 1811 года Александр вступил на свой обычный путь обещаний и уверений в письме к своему старому другу Черторийскому, с которым сотрудничество императора в сущности было уже прервано, возобновил свои прежние заявления о необходимости восстановить Польское королевство, для чего он ставил, однако, необходимым условием соединение его с Россией, соединение добровольное, подтвержденное подписями самых значительных лиц. Однако кое-какие попытки, сделанные Чарторийским в этом направлении, не привели ни к чему, и уже в апреле 1812 года Александр, по-видимому, ясно отдавал себе отчет в неосуществимости этой задачи при тогдашнем повышенном настроении и надеждах польского общества. И, с другой стороны, однако, он встречал поддержку своим замыслам. Один из влиятельнейших людей Литвы, богач и магнат Михаил Огинский, обратился к императору Александру с проектом особой организации Литвы. Это было в начале 1811 года и в продолжение всего этого года между Огинским, бывшим участником Костюшковского восстания, потом помилованным императором Александром и пожалованным в звание сенатора, и Александром шли переговоры о такой организации Литовского княжества, которая могла бы наиболее сблизить его с Россией. 1 декабря 1811 г. князь Огинский подал Александру мемориал, в котором он говорил уже как бы от имени населения Варшавского герцогства. «Не думаете ли вы, государь, — читаем мы в этом любопытном документе, — что жители Варшавского герцогства или же ваши польские подданные, мечтающие о восстановлении Польши, любят лично Наполеона? Конечно, нет. У них нет никакого основания питать к нему чувств любви и благодарности, но он ласкает их надежды, и они видят в нем воскресителя их Родины. Обратите, государь, это оружие против него, и вы увидите, что он лишится всей симпатии и энтузиазма: тогда их внушат уже ваши личные качества. Считая неоспоримыми истинами, что, во-первых, император Наполеон, в своей ненасытной жажде войн и завоеваний, недолго позволит России наслаждаться благами мира, что, во-вторых, он использует все имеющиеся средства для восстановления всех внешних врагов России и возбуждения умов внутри, что, в-третьих, самое действительное средство, которое он может обратить против России, есть восстановление Польши, — не может быть сомнения, что следует предупредить его намерения, и что сила мер сопротивления должна соответствовать нападению». Огинский предлагал восстановление Польши, под скипетром русского императора, и воссоединение ее с Литовским княжеством. По словам Огинского, мемориал его вызвал самое горячее сочувствие в Александре, который начал с литовским магнатом ту же самую игру, какую он так долго вел с польским. Однако было уже слишком поздно. Война была неизбежна, и исход ее и начало всех последующих реформ могли быть установлены теперь лишь силою оружия.

Тадеуш Матушевич

К войне и готовились теперь энергично оба врага. Наполеону было необходимо развязать себе руки со стороны Пруссии и Австрии, т. е. как раз тех государств, которые участвовали в разделе Польши и для которых восстановление ее было бы большим уроном. И вот он заключает договор с Австрией, в которой включаются тайные пункты о Галиции. Галиция должна остаться и впредь владением Австрии, в случае же, если известная часть ее отойдет к Польскому королевству, Австрия получит возмещение в виде Иллирийских провинций. Во всяком случае, не было и речи о восстановлении Польши в ее прежних границах. В Варшаве об этом не знали и ликовали, ожидая Наполеона.

В Познань, которая входила в состав герцогства Варшавского, Наполеон приехал 30 мая. Он был торжественно встречен делегатами саксонского короля, сенаторами Соболевским и Выбицким, которые сопровождали его до Торна. Отсюда, сделав военные распоряжения, император проехал в Данциг и Кенигсберг, где и остановился до 2 июня. Уже в Познани был выработан план дальнейших действий в Варшавском герцогстве. Не соглашаясь на «посполитое рушенье», обычное явление в прежней Польше, Наполеон допускал образование генеральной конфедерации, которая должна обратиться к нему с просьбой восстановить прежнюю Польшу и уже от себя обратиться к населению всей прежней Речи Посполитой (кроме Галиции) с призывом к восстанию и объединению с герцогством Варшавским. Разумеется, речь шла прежде всего о Литве, восстание которой против России было бы в высшей степени выгодно Наполеону. Чтобы еще более определенно подчеркнуть свое внимание к Польше, французский император решил заменить прежнего резидента Биньона полномочным посланником при герцоге варшавском, короле саксонском, епископом Мерлинским, ксендзом Прадтом. Действие этого назначения на настроение польского общества было громадно; в Варшаве это было понято, говорит историк Варшавского герцогства, Скарбек, как доказательство намерения Наполеона превратить этот город в ближайшем будущем в «столицу большого самостоятельного государства». Правда, Прадт повел себя с самого начала круто и обращался деспотически как с правительством, так и с самыми значительными людьми края, но разве может вести себя иначе посол великого монарха, утешали себя оптимисты? Правление краем перешло в руки совета сенаторов, назначенных герцогом варшавским, но фактически всем распоряжался Прадт. Вообще настроение толпы непосвященных было радостное, исполненное ожиданий; люди более дальновидные и близкие к политике тревожно покачивали головами, но делали вид, что все обстоит благополучно. Сам же Наполеон в своем обращении к солдатам называл предстоящую войну второй польской кампанией и, принимая польских делегатов, не щадил комплиментов и двусмысленных обещаний. Однако сам он со своими войсками, перейдя Неман, вступил в Литву, минуя Варшаву. Вместо него в Варшаву прибыл брат императора Иероним, который вел вестфальский корпус. Трудно было сделать менее удачный выбор. Наполеон точно нарочно хотел сказать полякам, чтобы они не слишком надеялись на него. Иероним распустил своих солдат до такой степени, что они предались грабежу помещичьих усадеб и крестьянских дворов, вызывая нередко вспышки дикой мести со стороны населения; сам же разъезжал со своим двором по имениям польских магнатов, кутил, заставляя содержать всю свою дворню. Только во второй половине июня французские войска очистили Варшаву, двинувшись на север. Вместе с Наполеоном пошли на север и польские войска в числе свыше 66 тыс. человек. Варшавское герцогство, разоренное и истощенное легкомысленной финансовой политикой, имевшее всего 4 миллиона населения, сделало невероятные усилия, чтобы выставить такое многочисленное войско. От французского императора ждали присылки оружия и экипировки. Но не дождались ничего.

Даву Удино (Собр. портретов в Версале)

Народ, переходивший из рук одного властелина к другому, неорганизованный и разбитый, чувствовал приближение новой эпохи в своей истории. Он не ошибся: наполеоновские войны создали для него новые условия существования, но как далеки они были от тех грез, которые сулил Наполеон! Прошли тяжелые десятилетия, прежде чем поляки научились полагаться не на того или другого благодетельного государя, но на собственную стойкость в стремлениях и труде.

А. Погодин

Варшава (рис. Вогеля)

2. Польская конфедерация в 1812 г.

Прив.-доц. В. И. Пичета

ольское общество с нетерпением ожидало начала войны Наполеона с Александром. Оно почти не сомневалось в конечном результате задуманного похода и радостно всматривалось в ближайшее будущее. Перед его глазами не в грёзах и сновидениях, а в реальных очертаниях постоянно стояла возрожденная Польша, в том виде, в каком она находилась до разделов. Патриотические сердца бились в унисон, и никто не хотел обращать внимание на слова и замечания, противоречившие этим надеждам и ожиданиям. Все жили только Наполеоном. Только он царил над умами. Его считали апостолом свободы, воскресителем новой Польши. Ему охотно прощали эксплуатацию экономических ресурсов страны, доведшую ее до полного разорения.

ольское общество с нетерпением ожидало начала войны Наполеона с Александром. Оно почти не сомневалось в конечном результате задуманного похода и радостно всматривалось в ближайшее будущее. Перед его глазами не в грёзах и сновидениях, а в реальных очертаниях постоянно стояла возрожденная Польша, в том виде, в каком она находилась до разделов. Патриотические сердца бились в унисон, и никто не хотел обращать внимание на слова и замечания, противоречившие этим надеждам и ожиданиям. Все жили только Наполеоном. Только он царил над умами. Его считали апостолом свободы, воскресителем новой Польши. Ему охотно прощали эксплуатацию экономических ресурсов страны, доведшую ее до полного разорения.

Все верили в звезду Наполеона и счастье новой Польши, хотя никто в действительности не знал, каких взглядов держался сам Наполеон относительно будущих политических судеб Польши. Увлечение и вера в Наполеона были так сильны, что польское общество готово было на какие угодно пожертвования, лишь бы только была восстановлена старая Польша. Другого оно не желало, да и не могло желать, так как только полное возвращение оторванных областей могло поднять ресурсы страны и позволило бы Варшавскому герцогству выйти из того тяжелого экономического положения, в котором оно в действительности находилось. Не имея выхода к морю и лишенное самых лучших польских областей, Варшавское герцогство переживало затяжной экономический кризис, еще более обострившийся, благодаря реквизициям Наполеона.

Патриотический подъем был огромный, и, конечно, сторонники союза с Александром должны были отступить назад, перед этим энтузиазмом, которым были охвачены польские патриоты, почти не учитывавшие действительного положения дел. Да и едва ли они могли спокойно и объективно в них разобраться. Все только жили прекрасным будущим, и никто не хотел думать о возможных разочарованиях…

Наполеон пока думал о другом. Национальная идея, охватившая польское общество, могла быть только полезна ему и его планам. Он по-прежнему говорил о будущем Польши полунамеками, которые, тем не менее, укрепляли патриотические надежды, и в то же время имел в виду извлечь из этих неопределенных и неясных политических мечтаний пользу для себя. Ведь Наполеону, собственно, нужна была не возрожденная Польша, а только польская армия, польские средства… Намеки же на возможность восстановления Польши являлись средством взять от Польши все необходимое, вызывая не ропот, а улыбку благодарности и радости…

Лазенки. Летний королевский дворец в Варшаве (Вогеля)

В мае месяце союзные войска уже были в пределах Варшавского герцогства. Положение дел требовало экстренных мер. Указом 26 мая герцог Фридрих-Август возложил всю полноту исполнительной власти на совет министров, под личной ответственностью его членов. Требовалось лишь только условие, чтобы постановления министров утверждались большинством голосов, при перевесе голоса председателя. Совет министров счел нужным узнать голос нации, и 26 мая был опубликован декрет о созыве сейма, правда, с нарушением конституции Варшавского герцогства, так как требуемые сеймики не были собраны за недостатком времени, а обязанности послов и депутатов были возложены на тех, «которые по жребию должны были отказаться от своего звания, но не уволены еще от исполнения своих обязанностей до избрания заместителей, так и тех послов и депутатов, которые на последних сеймиках были выбраны лишь заместителями». Декрет не определял точно предмета занятий будущего сейма, но он выражал полную уверенность в том, что депутаты отнесутся к своим обязанностям с тем вниманием, которого требовало настоящее положение дел. «Помните, — таковы были последние слова довольно напыщенного декрета, — что, когда вы приступите к порогу святыни закона, на вас устремятся взоры всего мира, что судить вас будут не только нынешние, но и будущие поколения». День открытия столь поспешно собранного сейма был назначен на 23 июня.

После проверки выборов, 26 июня состоялось торжественное заседание сейма. Все депутаты были в сборе. Настроение у всех праздничное. Всеми чувствовалось наступление новой страницы польской истории. После молебствия сенаторы и послы ушли в отведенные для них помещения в посольской и сенаторской зале. Затем Маршалом сейма был избран глава политической партии — кн. Адам Чарторыйский. Избрание было единогласное. Затем послы опять вернулись в старый зал, где депутаты заняли назначенные для них места, а Маршал сейма принял установленную присягу.

Заседание сейма открылось речью министра финансов Матушевича, говорившего от имени совета министров. Вся она посвящена характеристике действительного состояния Варшавского герцогства. Министр был довольно откровенен в своей речи. Ему пришлось указать избранникам народа на тяжелое положение финансов герцогства и на возможность банкротства.

Правительство было занято отысканием новых источников налогов и доходов и в то же время думало о сокращении расходов. И то и другое не принесло существенной пользы. А между тем страну постигла засуха. Все посевы были уничтожены, а территория герцогства покрылась войсками. «Голод казался неизбежным… Истощенная казна могла оказать стране самую незначительную помощь». И трудно сказать, что было, если бы население не проявило «безграничной самоотверженности и того необычайного воодушевления, которое вас воодушевляет». В речи Матушевича не было слышно воинственных нот. Ее содержание скорее должно было убедить членов сейма в необходимости мира, но она не обратила на себя внимание сейма. Жажда патриотического подвига отодвинула на задний план всякие сомнения. Она не разбила политических иллюзий, и сейм горячо аплодировал словам министра, что «близок уже тот час, когда железо пожнет посевы на полях ваших, утраченных, благодаря милости Провидения, которое, по-видимому, обещает нам еще большие блага… Земля наша, орошенная кровью и слезами, обещает нам близкий и несомненный урожай… Разве мы не видим туч, которые несут тысячи громов? Меч погибели висит уже над головами виновников наших несчастий, над теми, кто одни противятся нашему счастью. Меч этот висит на одной только нити и, быть может, вскоре мы узнаем, что эта нить порвалась… Господа! вспомните о прошлом, взгляните на окружающее, проникнитесь самыми лучшими чувствами, а главным образом, ознаменуйте символами согласия и единения этот сейм, который навсегда будет памятен вам».

Это было встречено с восторгом. Все ждали скорого наступления золотого века для Польши. Надо было пользоваться политическими обстоятельствами, и поскорее политические мечты превратить в конкретные факты. Это всем казалось таким легким делом. Да и кто мог противодействовать? Государства, разделившие Польшу? Они слишком слабы и ничтожны, раз за спинами польских патриотов скрывался сам Наполеон, эта карающая рука Немезиды.

Вот почему сейм отнесся с энтузиазмом к петиции поляков, поданной 26 июня и подписанной весьма видными представителями польского общества. Петиция требовала от сейма активного выступления — немедленно приступить «к великому делу восстановления родины». «Теперь не время принимать случайные решения, — говорилось в петиции, — сетовать на общие страдания и прибегать к полумерам. Честь, любовь к родине, глас народа возлагают на вас теперь иные обязанности. Вознесите к ним ваши помыслы, все ваше мужество. Никто безнаказанно не упускал полезного случая. Теперь или никогда! Способ выполнения мы всецело вверяем вашему таланту и распоряжению. Вооруженная рука и пылающее мужество ждут только вашего знака. Дерзайте! За дело! Затрачено бесконечно много, нам осталось только одно мужество. Остается лишь достигнуть величайшего в мире блага — вернуть и передать нашим детям родину».

Голос народа был услышан сеймом. Образовалась комиссия для выработки акта конфедерации. Работа была спешная, напряженная и уже 29 июня сейму был представлен соответствующий доклад, являющейся прекрасным отражением воинственных чувств и настроений польского общества. Доклад не гонится за исторической правдой и объективностью. Скорее, неточность даже входила в планы комиссии: раз она звала польское общество на подвиг, к патриотическому служению, раз наступил такой великий исторический момент, который должен был «вывести поляков из лабиринта несчастий»… Кто виновники настоящего состояния Польши? Кто растерзал Польшу? «Россия — виновница всех наших несчастий. Уже полвека гигантскими шагами надвигается она к народам, раньше даже не знавшим ее имени. Польша первая испытала опасность нарождающейся мощи России, — России, которая, будучи ее соседкой, нанесла ей первый и последний удар». Борьба с Россией — это не только гражданский подвиг — это общечеловеческое служение, ибо «кто может соразмерить пределы замыслов России?»

Жозеф Понятовский (Павона)

До настоящего исторического момента, говорят составители доклада, все «слагалось на нашу гибель». Зато теперь «все идет к нашему восстановлению. Польша должна существовать!.. Но что я говорю? Она уже существует, или, вернее, она никогда не переставала существовать! При наличности ее прав, что значат коварство, шум и крик, при которых она пала. Да будет так! Мы восстановляем Польшу на твердыне права, данного нам природой, на объединениях наших предков, на святом праве, признанном всем миром, которое было купелью рода человеческого. Восстановляем Польшу не только мы, вкушающие сладость ее возрождения, но и все жители различных стран, ожидающих своего освобождения… Несмотря на продолжительную отторгнутость, жители Литвы, Белой Руси, Украины, Подолии и Волыни — наши братья. Они поляки, как и мы, они имеют право пока звать себя поляками». В таком настроении приступает сейм к генеральной конфедерации, установленной в тот же день. В самом акте конфедерации уже нет столько резких выходок против России, как в докладе комиссии. Представитель Наполеона — де-Прадт, счел нужным умерить патриотические чувства поляков и редактировал текст в более умеренном тоне. Сейм объявил себя генеральной конфедерацией, провозгласил «Польское королевство восстановленным и польский народ снова соединенным в одно целое». Генеральная конфедерация призывала всех поляков присоединиться к конфедерации «поодиночке или целыми обществами». Все части Польши также приглашались присоединиться к конфедерации, если только позволяет положение дел. После же присоединения, должны быть созваны сеймики, которые «пришлют выборных в генеральный совет для принесения заявления о вступлении в конфедерацию. Эти выборные будут членами объединенного сейма». Конфедерация клялась «Всемогущим Богом и именем всех поляков», что она доведет до конца и приложит все старания к приведению в исполнение великого дела, начатого ею; хотя в то же время возлагала надежды не столько на самое себя, сколько на Наполеона, прося принять его «под свое высокое покровительство колыбель возрожденной Польши»… Делами конфедерации заведует генеральный совет. Заседания сейма прерывались, и его члены распускались по домам.

Вскоре после открытия конфедерации саксонский курфюрст Фридрих-Август объявил манифестом (12 июля) о своем вступлении в генеральную конфедерацию, «желая приложить все усилия к делу восстановления родины».

От имени генеральной конфедерации к Наполеону была послана депутация для изъявления верноподданнических чувств Наполеону. Депутация была встречена милостиво. От их имени старший из депутатов, сенатор Выбицкий обратился к Наполеону с речью. Сенатор сообщал Наполеону об образовании генеральной конфедерации, «ибо пришло время требовать вознаграждения за нанесенные нашему народу обиды, и привести в исполнение важнейшее его намерение». Указав на право поляков на национальное самоопределение, оратор закончил свою речь патетическим обращением к Наполеону: «Неужели ваше величество не одобрите поступка, внушенного долгом поляка? Неужели почтете несправедливым то, что мы обратились к правам нашим? Решение уже принято; с этой минуты отечество наше, Польша, восстановлено! Ее существование обеспечено правом, но будет ли увенчано успехом… Неужели Всевышний не удовольствуется наказанием, ниспосланным за наши несогласия? Ужели захочет он увековечить наше несчастье и полякам, питавшим в сердцах своих любовь к отечеству, суждено будет сойти в гроб в отчаянии и без надежды? Нет, государь! Ты ниспослан Провидением, в тебе проявляется его сила и существованием нашего герцогства мы обязаны твоему могуществу». От имени конфедерации, ее депутат просил Наполеона принять ее под свое покровительство.

Наполеон отвечал на эту речь депутатов. В его словах много уверений в расположении к польскому народу, но нет прямого ответа на поставленный депутатами вопрос… «Я выслушал с большим интересом то, что вы сказали мне. На вашем месте, я думал бы и поступал, как и вы. Я точно так же действовал бы на Варшавском сейме, ибо любовь к отечеству — основная добродетель образованного человека. В моем положении приходится считаться с множеством интересов и выполнять много обязательств. Если бы я царствовал в пору первого и второго и третьего разделов, я вооружил бы весь мой народ, чтобы поддержать вас… Я люблю вашу нацию. Вот уже в течение 16 лет я видел ваших воинов, сражавшихся со мной на полях Италии и Испании. Я аплодирую вашим поступкам. Я одобряю все усилия, которые вы намерены употребить, и сделаю все, от меня зависящее, дабы поддержать ваши намерения. Если старания ваши будут единодушны, можете питать надежду заставить ваших врагов признать ваши права… Но я обещал императору австрийскому неприкосновенность его владений и не могу уполномочить вас ни к каким действиям, клонящимся к нарушению мирного обладания оставшихся в его владении польских областей… Пусть Литва, Самогития, Витебск, Полоцк, Могилев, Волынь, Украина и Подолия одушевляются тем же духом, который встретил я в великой Польше, и Провидение увенчает успехом святое ваше дело». Депутаты были в упоении от речи Наполеона, хотя в ней категорически говорилось о невозможности восстановления Польши в пределах 1772 г. Но эти слова прошли опять незаметно. Всех увлекла нарисованная Наполеоном картина — присоединение к Польше чуть ли не половины России, и никто не сомневался в возможности ее выполнения.

Польский офицер (Рис. Орловского. «Старые годы», 1902 г.)

Затем, издав детальные правила для присоединения к конфедерации и созыве и устройстве сеймиков, генеральная конфедерация приступила к активным подготовительным действиям для предполагаемого восстановления Польши.

Она обратилась с воззванием к полякам, проживавшим в России, с братским советом — присоединиться к конфедерации. Это требуют честь, национальные чувства и политические обстоятельства. Скорее «соединитесь с ними, — говорилось в вышеназванном обращении, — и в отмщение за столько позорных обид и оскорблений, нанесенных вам, обратите оружие против ваших притеснителей. Кровь, кровь врага есть лучшее украшение мужей в глазах отечества. Идите же по следам тех славных соотечественников, которые 18 лет тому назад, повинуясь голосу родины, без колебания, разорвали оковы и через дикие толпы пробрались к ней, устилая путь трупами тех самых рабов, которые теперь стараются удержать вас… Придите же, придите! Вас зовет родина, вас зовут братья ваши, простирая к вам руки, вас ждут их отверстые сердца. Вас ждут: правительство, святыни и родные знамена. Придите!.. Пусть наша родина, прославленная в целом свете любовью и самопожертвованием своих сынов, как нежная мать с ласковой улыбкой созывающая детей, рассеянных по лицу всей земли, в эти дни, на заре своей жизни, не нахмурит своего чела. Пусть не придется ей быть грозной и неумолимой для тех, кто в преступном ослеплении не побоится отречься от нее».

Польские костюмы нач. XIX в. (Racinet)

Одновременно конфедерация обратилась с воззванием к Литве и западным губерниям. Тон и содержание его те же. «Довершите вашим усердием, — говорит риторическое воззвание, — чтобы истосковавшаяся родина узрела всех истинных сынов своих, сплоченных одним духом, одной целью и едиными неразрывными узами. Общий враг расторгнул вечные союзы братства; мы должны надеяться, что общий избавитель возвратит и сплотит их:.. Дадим друг другу руку и решим — единомыслием, доверием, ревностью и общим стремлением к единой цели поддержать святое дело — возрождение отечества»…

Обращение генеральной конфедерации было встречено очень горячо в Литве. Временное литовское правительство немедленно постановило присоединиться к генеральной конфедерации и отправить делегатов в заседание генеральной конфедерации для выражения солидарности с польскими патриотами. 20 августа делегат произнес в совете речь, в которой подчеркнул те крепкие исторические узы, которые неразрывно связали Литву с Польшей. Вот почему «народ Литвы сливается с народом Польши, его стяг неразделен с польским народом, — он поспешно вступает в общую конфедерацию и будет руководиться этим актом, хранить его заветно и клянется ни в чем не отклоняться от общего начала. Примите же, славные поляки, Литву к вашему братскому сердцу». Стали присоединяться к генеральной конфедерации и западные губернии. 3 июля присоединился Брест-Литовск, давая клятву «содействовать всеми доступными человеку силами и способами тем ее предначертаниям, которые касаются дела освобождения всех частей нашей древней земли от неприятельской власти, и в этом полагаем главную цель наших усилий». 4 июля присоединился совет гродненской конфедерации, «ибо теперь разбиты позорные цепи, 18 лет давившие нас. Пора очнуться от тяжелого сна, в который мы были ввержены волей и тиранией насильника. Теперь настало время показать всему миру, что мы поляки, что мы еще не утратили того народного духа, которым гордились наши предки». «С сегодняшнего дня мы стали нацией. Польша уверена в своем существовании?..» Затем присоединились к конфедерации и другие города и провинции Северо-западного края.

Мюрат Ней (Собр. портретов в Версале)

Конфедерация открыла свои действия при самых хороших предзнаменованиях. Все жаждали патриотического подвига — все объединились под сенью Белого Орла. Казалось, скоро мечта воплотится в действительность, и поляки, живя в грезах, сами не жалели ни сил, ни средств, лишь бы удовлетворить требования их покровителя — Наполеона. Но жизнь разбила иллюзии. Рассеялся туман, сопровождавший великую армию. Покинутая своим полководцем, она возвращалась домой с поникшей головой. Теперь конфедерации приходилось уже думать не о возрождении Польши, а о самообороне, и перед этой жестокой необходимостью национальная мечта уходила в вечность… 20 ноября 1812 г. конфедерация издала свое последнее постановление о созыве всеобщего ополчения, ибо теперь, «вместе с чрезвычайными событиями войны, явилась необходимость обеспечить безопасность отечества — честь народа, наш долг и общая клятва того требуют. Дворяне поляки! на коней; к оружию. Вопрос идет о жизни и смерти, о существовании родины, о нашем быте, о судьбах наших потомков… Собирайтесь же по областям и уездам под знамена. Вас ожидает благодарность… Вас ожидают щедрые дары благодарного отечества… Говорим вам это от имени той же дорогой родины, во имя которой требуем от вас помощи. Собирайтесь скорее!»…

Великая армия ушла из Польши. Она не была восстановлена гением Наполеона. В Польшу вступали ее исконные враги. Вот почему приходилось думать о самообороне, временно отказавшись от сладостных грез, в надежде, что настанет некогда день, и Польша снова возродится, когда «великий воскреситель Польши снова придет на нашу землю, с тем же бесчисленным войском, чтобы вернуть нам утраченное в суровую пору невзгод».

В. Пичета

Медаль, выбитая по случаю взятия Вильны

Гр. Жозеф Сераковский (позднее чл. временного правительства в Литве) в Виленском соборе призывает 14 июля 1812 г. население принять сторону Наполеона. (Сераковский не был военным, каким он изображен на картине неизвестного немецкого художника)

Пулавы (рис. Вогеля)

1. Занятие Польши Проф. А. Л. Погодина

Польше с нетерпением ждали начала военных действий между русскими и французскими войсками. Причины этого нетерпения были понятны: с первых лет вступления на престол императора Александра I с Россией связывались самые пылкие и восторженные надежды; ведь Александр так открыто выражал порицание разделам Речи Посполитой, так близок был с семьей князей Чарторийских и произносил такие многозначительные, хотя и не слишком ясные, речи в их главной резиденции, Пулавах (теперь посад Новая Александрия, в Люблинской губернии), что на русского императора, как на будущего воскресителя независимой Польши, польское общество привыкло смотреть с доверием и ожиданием. Основание герцогства Варшавского по Тильзитскому миру на время совсем вытеснило Александра из польских сердец, а около имени Наполеона создало легенду, не отжившую доныне, хотя не раз разоблаченную польскими же историками. И, действительно, французский император давал много поводов думать, что судьба Польши его горячо интересует: он подумывал о создании из Галиции отдельного маленького государства, он определил основы конституции герцогства, и не только в Польше, но и за границей в основании герцогства Варшавского видели «воскрешение Польши». Естественно поэтому, что с 1807 года каждый шаг Наполеона комментировался в духе этой легенды, и что популярность его в Польше была громадна. В это время появилась в печати «молитва для произнесения в костелах всех вероисповеданий в воскресные и праздничные дни». Здесь говорилось, между прочим, следующее: «Великий Боже, Ты, который сотворил Наполеона из духа мужества, мудрости и доброты и предназначил ему одной рукой громить врагов Польского Народа, а другой — воздвигнуть его для счастливого существования, борьбы и обладания, прими от народа Твоего глубокую благодарность за чудо воскрешения и за все дары, которые посылает нам благость Твоя. Прими горячие молитвы за Помазанника Твоего великого, Наполеона, Императора и Короля». Подобных молитв и славословий в стихах и прозе ходило множество, и польское общество пользовалось всяким случаем, чтобы выразить Наполеону свою благодарность и подчеркнуть надежды на него.

Польше с нетерпением ждали начала военных действий между русскими и французскими войсками. Причины этого нетерпения были понятны: с первых лет вступления на престол императора Александра I с Россией связывались самые пылкие и восторженные надежды; ведь Александр так открыто выражал порицание разделам Речи Посполитой, так близок был с семьей князей Чарторийских и произносил такие многозначительные, хотя и не слишком ясные, речи в их главной резиденции, Пулавах (теперь посад Новая Александрия, в Люблинской губернии), что на русского императора, как на будущего воскресителя независимой Польши, польское общество привыкло смотреть с доверием и ожиданием. Основание герцогства Варшавского по Тильзитскому миру на время совсем вытеснило Александра из польских сердец, а около имени Наполеона создало легенду, не отжившую доныне, хотя не раз разоблаченную польскими же историками. И, действительно, французский император давал много поводов думать, что судьба Польши его горячо интересует: он подумывал о создании из Галиции отдельного маленького государства, он определил основы конституции герцогства, и не только в Польше, но и за границей в основании герцогства Варшавского видели «воскрешение Польши». Естественно поэтому, что с 1807 года каждый шаг Наполеона комментировался в духе этой легенды, и что популярность его в Польше была громадна. В это время появилась в печати «молитва для произнесения в костелах всех вероисповеданий в воскресные и праздничные дни». Здесь говорилось, между прочим, следующее: «Великий Боже, Ты, который сотворил Наполеона из духа мужества, мудрости и доброты и предназначил ему одной рукой громить врагов Польского Народа, а другой — воздвигнуть его для счастливого существования, борьбы и обладания, прими от народа Твоего глубокую благодарность за чудо воскрешения и за все дары, которые посылает нам благость Твоя. Прими горячие молитвы за Помазанника Твоего великого, Наполеона, Императора и Короля». Подобных молитв и славословий в стихах и прозе ходило множество, и польское общество пользовалось всяким случаем, чтобы выразить Наполеону свою благодарность и подчеркнуть надежды на него.

Доминик Радзивил