Глава 3. Сложный путь в серию

…Я планов наших люблю громадье,

Размаха шаги саженьи…[40]

Как мы уже писали в первой главе, еще до фактического начала серийного производства оценочный объем потребности в новой машине составлял едва ли не 10 тысяч танков. Однако летом 1940 г. о перспективах многотысячных серий производственники могли только мечтать. Даже «родной» для Т-34 харьковский завод фактически сорвал план выпуска танков за 1940 г., сдав армии лишь 115 машин из 500 запланированных. Указания даже самых высоких инстанций не приводили к незамедлительной конденсации из воздуха запланированной к производству боевой техники или оборудования для ее производства в должном количестве. Принятое 7 июня 1940 г. совместное постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О производстве танков Т-34 в 1940 г.» предусматривало выпуск заводом № 183 10 танков в июне 1940 г. Спустя 5 дней военный представитель автобронетанкового управления на ХПЗ сообщил:

«Разработка технологических процессов закончена. Идет проектирование и изготовление приспособлений, штампов и инструмента.

К 1 июля должно быть разработано около 1000 первоочередных наименований штампов и приспособлений. В настоящее время разработано 537 наименований. Сделано 250.

Основное затруднение в изготовлении инструмента на заводе № 183, а также на других заводах, кооперирующих его (СТЗ, XT3, ЗИС и 1-й ГПЗ) заключается в недостатке инструментальных сталей.

Капитальное строительство и реконструкция отделов 100 и 700 до настоящего времени развернуты слабо.

Сборку машин Т-34 могут задержать: гусеница, грузошины, радиаторы, вентиляторы, стекла „триплекс“ и зеркала, стартеры, спаренная шаровая установка и др.»[41].

Впрочем, и к концу месяца положение дел на ХПЗ не претерпело особых изменений — в «Сводке о ходе подготовки к серийному выпуску машины А-34 на 25/VI» военпред на ХПЗ писал:

«Спроектировано приспособлений и штампов первой очереди 1400 наименований и по изготовлению их особых изменений по отношению к сводке на 10/VI не произошло. Изготовление штампов, приспособлений и спец. инструмента задерживают заводы ГАЗ, СТЗ, 1-й ГПЗ и ХТЗ, которые должны изготовить более 1000 наименований приспособлений и штампов, но изготовленных еще нет.

Капитальное строительство до сих пор не полностью развернуто. Строительные организации не имеют достаточного количества рабсилы, принимаются меры по вербовке рабсилы в других областях и нет достаточного количества строительных материалов. Материалы согласно решения правительства еще не поступают.

Договор на поставку брони с Марзаводом[42] заключен 15/VI. Марзавод отказался изготавливать из литой брони детали „передняя защита ДТ“ и „крышка бортовой передачи“. Необходимо влияние на Марзавод через Наркомат.

Завод СТЗ из 90 наименований заготовок и деталей не выпустил ничего, траков должен был поставить к 1/VII 11100 шт., на 25/VI отправил всего 200 шт.»[43].

Т-34 из состава 12-й танковой дивизии, оставшийся в районе Дубно-Ситно. На переднем плане немецкое легкое пехотное орудие.

Не приходится удивляться тому, что план по выпуску машины незамедлительно затрещал по швам: при плановом задании на июнь 1940 г. 10 машин и еще 20 машин в июле завод сдал 4 машины в июне и одну — в июле. Более того, недостаточно доведенная машина незамедлительно начала демонстрировать свой «норовистый характер»:

«На машине № 311-04-3, переданной заводу для подготовки экипажей, после 38 часов работы разрушился вентилятор мотора серийной конструкции (трещины в лопатках). Для изжития этого дефекта изготовлен вентилятор, в котором лопатки усилены подлопатниками»[44].

Однако проблемы с вентилятором оставались «ахиллесовой пятой» (одной из, увы, довольно многих) машины до самого начала войны.

Т-34, подбитый в районе Дубно.

Разрыв между запланированными значениями и фактической сдачей машин продолжал лавинообразно нарастать. В августе 1940 г. завод должен был дать 30 машин (а всего с начала года 60), фактически же сдал лишь две (а всего с начала года 7). Путь танка в серию оказался усыпан весьма шипастыми розами:

«Всего испытано большим пробегом 24 машины, из них ходило по одному разу 18 машин, по два раза 3 и по три раза 3 машины. Основные дефекты, по которым назначались повторные большие пробеги:

а) Замена мотора по дымлению и малому давлению масла.

б) Неудовлетворительная работа главного фрикциона (плохое выключение).

в) Тугое переключение 1–2 передачи КПП.

г) Течь смазки через сальник бортовой передачи.

д) Пробуксовка бортовых фрикционов.

е) Вздутие маслобака радиатора.

Из 24 машин, прошедших большой пробег, 12 машин проверялись в контрольном пробеге по следующим дефектам:

а) замена мотора (стук).

б) плохое выключение главного фрикциона.

в) скол зубьев коробки перемены передач.

г) течь смазки через сальник бортовой передачи.

д) замена тормозных лент (подгорание)

е) плохая регулировка бортового фрикциона (нет разворота)…»[45]

Хотелось бы обратить внимание читателя на то обстоятельство, что провал производственной программы лета 1940 г., вопреки еще одному широко распространенному мифу о жизни довоенного СССР, не привел к незамедлительному вмешательству органов НКВД и разгулу кровавых репрессий среди танкостроителей. Ни на ХПЗ, ни у смежников:

«Изготовление приспособлений и штампов на кооперируемых заводах идет плохо.

Например:

Соответственно правительственному распоряжению на Запорожстали завод должен был получить 35 тонн быстрореза и заменителей. Получено на 20/VIII-40 г. всего 7 тонн, остальное Запорожсталь не выделяет.

Исключительно медленно идет изготовление инструмента на заводе № 75. Так например из 386 позиций инструмента по А-34 на август мес. на 20/VIII-40 г. всего изготовлено 45 позиций.

Несмотря на распоряжение Наркома среднего машиностроения, завод № 75 отказался делать деталь „венец маховика“, „поворотный ниппель“ и некоторые другие.

Завод ХТЗ отказался изготовлять инструмент, предусмотренный графиком Наркома»[46].

В сентябре, казалось бы, наметился перелом к лучшему — завод сдал 37 машин при плане 80, то есть выполнил плановое задание практически наполовину. Однако массовая сдача недоукомплектованного до того «задела» не решила проблем многочисленных конструктивных недостатков танка:

«В сентябре испытано большим пробегом 39 машин, из которых 5 машин проходили повторный большой пробег и 23 машины проходили контрольный пробег от одного до трех раз. Основными дефектами, вызывающими повторные и контрольные пробеги, являются нижеследующие:

а) Плохое (не чистое) выключение главного фрикциона, вызывающее стук шестерен при выключении передач и скол цементационного слоя на торцах зубьев.

б) Течь смазки через концевое уплотнение главного вала КПП.

в) При испытании машин выбирался зазор между шариком и канавкой кольца выключающего механизма бортового фрикциона, вследствие чего фрикцион буксовал»[47].

Подбитый в бою Т-34. Украина, июнь 1941 г. Невзирая на внешнюю «исправность», танк сгорел — на передних опорных катках левого борта сгорела обрезинка.

Кроме того, итоги сентября 1940 г. хорошо иллюстрируют один из многочисленных источников путаницы в числе «произведенных танков»: сдача танка заводом означала признание изделия соответствующим утвержденным договором условиям и оплату его заказчиком и вовсе не подразумевала незамедлительной отправки готовых танков в воинские части. Если по состоянию на август 1940 г. численности сданных и «вывезенных с завода» танков совпадали (хотя одна из сданных машин — вышеупомянутая № 311-04-3, на которой сломался вентилятор, — фактически завода не покидала), то за сентябрь 1940 г. с завода было вывезено всего два танка (а всего с начала года 9 машин).

За октябрь 1940 г. ХПЗ им. Коминтерна сдал всего один танк при плане в 115 машин. Общее количество сданных за пять месяцев танков — 45 — не дотягивало до оснащения хотя бы одного полнокровного танкового батальона средних танков (50 машин), вывезено же с завода было всего 10 танков, в том числе в октябре 3 машины[48]. В октябре было испытано большим пробегом 32 машины, из которых 17 машин октябрьской и 4 сентябрьской сборки выходили на повторный пробег от одного до четырех раз. Кроме того, 16 октябрьских и 15 сентябрьских машин было испытано контрольными пробегами от одного до пяти раз. На 13 машинах было зафиксировано заедание каретки 3–4 передач на шлицах главного вала, 12 машинам потребовалась замена дисков главного фрикциона по задирам и короблению, на 11 машинах была зафиксирована течь смазки через концевые уплотнения главного вала КПП, в трех случаях потребовалась замена мотора, четырежды рвались траки гусеницы и т. д.[49] Однако самым распространенным дефектом, проявившимся на всех без исключения выпущенных машинах, стали надрывы[50] бронедеталей в районе сварных швов. Завод оказался не в состоянии собственными силами разрешить возникшую ситуацию, что потребовало вмешательства «сверху»:

«При налаживании производства сварных средних танков А-34 на заводе № 183 появился большой брак по трещинам на свариваемых деталях конструкции. Для выявления причин возникновения трещин и оказания заводу технической помощи НИИ-48, по телеграфному распоряжению Зам. Наркома Судостроительной Промышленности т. Редькина от 28/Х-1940 г., была командирована на завод № 183 бригада»[51], проработавшая на ХПЗ с 1 октября по 16 ноября 1940 г.

«В результате детального ознакомления с чертежами конструкции и технологией сварки бригадой внесены… конструктивные и технологические изменения в чертежи и карты технологического процесса сварки…

Учитывая, что на заводе отсутствует опыт сварки аустенитными электродами и совершенно нет подготовленных для этого сварщиков, бригадой организованы и проведены следующие мероприятия:

Составлены технологические процессы сварки узлов, переводимых на сварку аустенитными электродами.

Под руководством бригады и при ее практической помощи заводом полностью освоено производство обмазанных электродов по техническим условиям и технологическому процессу, разработанным бригадой НИИ-48.

Составлена программа по обучению сварщиков завода сварке аустенитными электродами и инструкция по их испытанию.

Обучено 52 сварщика завода сварке аустенитными электродами. Обученные сварщики были подвергнуты квалификационной комиссией испытанию и все выдержали испытания.

Под руководством бригады с частичной реализацией ее предложений изготовлено сорок корпусов… В связи с тем, что сварка 40 корпусов дала удовлетворительные результаты, предложения бригады специальным распоряжением были внедрены в валовое производство завода.

При проверке изготовленных корпусов установлено, что в сочетании бортов с деталями носа и донышками подкрылков трещины совершенно отсутствуют, в то время как до перевода этих швов на сварку аустенитными электродами трещины появлялись почти на каждом корпусе в большом количестве. На наклонных деталях носа было обнаружено 18 небольших единичных надрывов на всех 40 корпусах.

Появление этих надрывов объясняется тем, что деталь носа находится в весьма неблагоприятных в смысле сварки условиях, а именно на ее плоскости имеется очень большое количество всякого рода приварок и вварок. Кроме того, она обваривается еще по всему корпусу. Такое значительное количество сварки в очень сильной степени напрягает деталь и приводит к возникновению надрывов в зонах сварки…»[52]

Два Т-34 из состава 10-й танковой дивизии, оставленные при попытке буксировки.

Ноябрь 1940 г. знаменовал собой перелом в ходе развертывания производства: завод хотя и был достаточно далек от выполнения плановых заданий, но более-менее отладил сдачу танков достаточно большими партиями — при месячном плане 120 машин (а всего с начала года 375 танков) завод сдал 38 машин (83 с начала года). За месяц с завода было вывезено 35 машин[53], что позволило начать укомплектование батальонов средних танков в танковых дивизиях.

«Кроме принятых 83 машин имеется в заделе:

а) под окраской и окончательной укомплектовкой 5 машин.

б) принято ОТК под окраску, но не предъявлено приемке ГАБТУ КА из-за отсутствия гусениц 5 машин.

в) испытано пробегом, установлено и сдано артустановок б машин.

г) испытано пробегом, находятся под установкой вооружения 8 машин.

д) испытано пробегом, находится на подготовке к монтажу вооружения 18 машин.

в) испытано заводским пробегом, на подготовке к большому пробегу 3 машины.

ж) собрано, но не испытано пробегом из-за отсутствия башен 34 машины.

з) в стадии сборки на конвейере II машин.

Итого в заделе 90 машин».

Оставленные танки Т-34 и БТ.

В декабре 1940 г. ХПЗ сдал 32 танка (всего с начала года 115) при плановом задании 125 машин (с начала года 500). Еще 85 машин были «собраны, испытаны, окрашены, укомплектованы возимым ЗИПом, но не приняты Военной приемкой ГАБТУ КА по увеличенному люфту башни (5 мм вместо 3 мм) и часть машин имеет трещины брони на корпусе и башне, эти вопросы направлены для решения Главспецмаша НКСМ. Кроме того, часть машин стоит без гусениц, так как траки от завода СТЗ получены в недостаточном количестве и с большим опозданием, и в настоящее время собираются в ленты и будут проходить обкатку. 12 машин приняты под окраску и окончательную укомплектовку, но не имеют гусениц. На 39 машинах установлены системы Л-11, но установка не сдана представителю Артиллерийского управления КА (испытания все прошли)…».

За декабрь с завода было вывезено 63 машины (всего с начала года 108)[54]. Помимо срыва заводом производственного плана, впечатления военных о машине ощутимо «смазывались» как уже упоминавшимися неоднозначными итогами испытаний трех танков длительным пробегом, так и неторопливостью заводского КБ в части исправления отмеченных недостатков:

Директор завода 183 Максарев.

Гл. инженер завода 183 Махонин.

И.о. гл. конструктора завода 183 Морозов.

Представитель Главспецмаша НКСМ СССР Масальская.

Представитель БТУ КА Панов.

Военпред завода 183 Козырев.

28.12.40 г.[55]

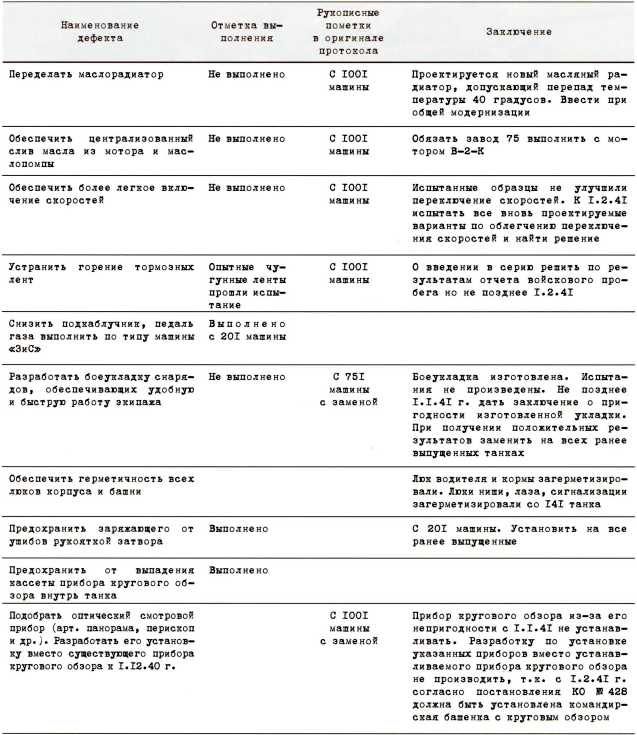

Ознакомление с включенными в перечень потребными конструктивными доработками не оставляет впечатления о «надуманности» или «запредельности» требований военных; на этом фоне туманная перспектива внесения большинства затребованных изменений «с 1001-й машины», при условии сдачи головным заводом за год 115 танков, не внушала особого оптимизма, вызывая в памяти скорее русскую пословицу «Обещанного три года ждут». В этих условиях на повестку дня ребром был поставлен вопрос: а нужен ли Красной армии вообще танк Т-34 в том виде, в котором он существовал в конце 1940 г.?.. И ответ на этот вопрос был вовсе не столь однозначен, как кажется из уютной сегодняшней дремы под сенью мифа о «танке столетия». Так, в составленном 29 января 1941 г. руководством завода № 183 письме на имя начальника Бронетанкового управления ГАБТУ КА Коробкова и заместителя наркома среднего машиностроения начальника Главспецмаша Горегляда, выражающем мнение завода о заключении по итогам испытания трех танков Т-34 длительным пробегом, дословно говорится:

«Общие же замечания комиссии по результатам испытаний танков Т-34, ориентирующие завод на прекращение изготовления толстобронных танков, нужных для оснащения Красной армии в массовых количествах, считаем необоснованными и неправильными».

Письмо подписали директор завода Максарев, главный инженер Махонин, и.о. главного конструктора Морозов и двое заводчан — участников испытаний танков Т-34 длительным пробегом, Портной и Колесников[56]. Как пример противоположного мнения, в приложении приводится письмо ответственного сотрудника БТУ ГАБТУ КА инженер-полковника Панова, содержащее в себе «квинтэссенцию» пожеланий военных. К счастью, в высшем военном и политическом руководстве СССР возобладало понимание того, что конструкция, названная в письме Панова «усовершенствованным образцом танка Т-34», фактически представляет собой новый танк. Соответственно, серийное производство ломать не стали, и заводы продолжали изготовление танков Т-34 и готовились к переходу на производство «улучшенного» Т-34, над проектом которого напряженно работало заводское КБ.

Мы хотели бы еще раз привлечь внимание читателя к приведенным численным значениям: принятое в начале лета совместное постановление Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) — двух высших руководящих инстанций советского государства — предписывало произвести за полгода на ХПЗ 500 танков Т-34, выйдя к концу года на производительность 125 танков в месяц. Реально до конца года завод сдал 115 танков, из которых «вывезено с завода» было 108. Месячный объем сдачи танков не дотянул до 40 машин — фактически вчетверо меньше плановых показателей. За 1940 г. армия получила фактически два полнокровных танковых батальона вместо запланированных двух танковых дивизий.

Тем временем упомянутое в декабрьской оперсводке о выполнении заводом № 183 заказа АБТУ «решение Главспецмаша НКСМ» было оформлено в протоколе состоявшегося 10 января 1941 г. представительного совещания у народного комиссара среднего машиностроения. В работе совещания участвовали нарком среднего машиностроения Малышев и его заместитель Горегляд, директор завода № 183 Максарев, главный конструктор завода Морозов, начальник заводского КБ Кучеренко, ведущий инженер завода № 183 Масальская, начальник Главного автобронетанкового управления Федоренко, начальник Бронетанкового управления ГАБТУ КА Коробков, военпред завода № 183 Козырев, главный инженер Главспецмаша Хламов и др., а решения совещания утвердили подписями нарком среднего машиностроения Малышев, начальник ГАБТУ Федоренко и заместитель наркома обороны маршал Кулик. Заслушав сообщения директора завода № 183 о корпусах и башнях, имеющих надрывы на кромках броневых листов у сварных швов и о суммарном люфте башни по погону, совещание постановило:

«1. Разрешить заводу № 183 отгрузить принятые Военпредом в соответствии с техническими условиями на машину Т-34 и оформленные заводом и Военпредом паспортами изготовленные корпуса и башни, имеющие надрывы.

2. В целях дальнейшего улучшения качества машин и ужесточения технических условий на машину Т-34:

…Установить, что трещины на спецдеталях корпуса и башни не допускаются.

Считать возможным приемку на заводе № 183 и СТЗ машин Т-34:

а) с 25 января до 15 февраля 1941 г. корпуса и башни, имеющие надрывы не более 30 мм общим количеством не более 10 шт. и не более 2 надрывов на одной и той же детали;

б) с 16 февраля до I мая машины, имеющие на бронедеталях не более 2–3 надрывов длиною не более 30 мм;

в) после I мая 1941 г. выпуск танков Т-34 с надрывами не допускается и в каждом случае наличия надрывов, вопрос о приемке машин решается НКСМ и ГАБТУ КА по представлению Военпреда и Директора завода…

Поручить БТУ КА и заводу № 183 установить совместно тщательное наблюдение за поведением надрывов в бронедеталях танка, находящихся в эксплуатации[57]…

3. Считать возможным принять и отгрузить заводу № 183 собранные танки, башни и поворотные механизмы до 500 номера с общим суммарным люфтом башни по погону… до 5,5 мм.

4. Обязать Директора завода тов. Максарева:

а) путем подбора деталей поворотного механизма и более тщательной укладки погонного кольца обеспечить выпуск танков Т-34 с 500 номера с максимальным суммарным люфтом не более 4 мм;

б) немедленно приступить к разработке конструкции поворотного механизма и погона башни, обеспечивающей с № 1000 танка Т-34 суммарный люфт не более 3 мм»[58].

После получения заводом «зеленой улицы» на сдачу «сомнительных» танков показатели января 1941 г. заслуженно выглядели рекордными: завод сдал 85 линейных танков Т-34 и 81 машину с радио, всего 166 машин. С завода было вывезено 36 линейных и 51 радиотанк (всего 87 машин). Увы, «из общего количества принятых 166 машин в январе мес. 135 машин приняты и оформлены из числа задела 1940 г. и 31 машина сборки января мес. 1941 г.»[59], то есть «рывок» был достигнут за счет сдачи задела 1940 г., судьба которого была решена на совещании у Малышева.

Танк Т-34 8-й танковой дивизии. В бою 25 июня 1941 г. раздавил 50-мм ПТО РаК.38 с тягачом и был подбит огнем поставленных на прямую наводку гаубиц.

В феврале 1941 г. ХПЗ сдал 69 линейных и 16 радиотанков (всего 85 машин) — практически вдвое меньше, чем в предшествующем месяце. С завода было вывезено 96 машин (50 линейных и 46 радио)[60]. Примечательно, что в оперсводках за январь и февраль 1941 г. отсутствуют плановые показатели утвержденных месячного и годового выпуска — договор о производстве танков в 1941 г. с заводом еще не был заключен, соответственно, ни о каких плановых показателях речь попросту не шла.

Плановые показатели 1941 г. появились в мартовской оперсводке: за год заводу предписывалось изготовить 932 линейных и 668 радиотанков, всего 1600 машин. За первый квартал 1941 г. завод должен был изготовить 300 танков (117 линейных и 183 радио), в том числе 100 танков (32 линейных и 68 радио) за март. Фактически завод сдал за март 1941 г. 134 машины (54 линейных и 80 радиотанков), а всего с начала года 385 машин (208 линейных и 177 радио)[61]. Впервые с начала выпуска Т-34 на ХПЗ плановые значения стали выглядеть более-менее обеспеченными. Кроме того, в марте 1941 г. завод им. Коминтерна прекратил установку на танках артсистемы Л-11 и полностью перешел на выпуск танков, оснащенных пушкой Ф-34. Всего за 1941 г. было выпущено 268 «тридцатьчетверок» с пушкой Л-11, в том числе 103 машины с радиостанцией и 165 линейных танков.

Апрель и май 1941 г. не принесли никаких неприятных сюрпризов: за апрель завод должен был сдать 125 танков, а сдал 140 машин (120 линейных танков и 20 радиофицированных машин)[62], за май при плане 120 танков была сдана 121 машина (56 линейных и 65 радио). Общая численность машин, отправленных с завода с начала производства до конца мая 1941 г., составила 640 машин (388 линейных и 252 радиофицированных), к началу июня невывезенный остаток танков на заводе составил всего 12 машин[63].

К большому сожалению, работы по устранению отмеченных еще в 1940 г. недостатков не дали положительных результатов даже к лету 1941 г. Так, в конце апреля 1941 г. завод отчитался о следующих работах по устранению конструктивных недостатков:

Фактически ни новый люк водителя с улучшенными смотровыми приборами, ни новая гусеница, ни новый воздухоочиститель к 22 июня 1941 г. так и не успели попасть в серию; более того, на известное неоднократно цитированное в литературе[65] письмо заместителя наркома среднего машиностроения Горегляда от 15 мая 1941 г., заканчивающееся словами:

«Считаю необходимым покончить с имеющим место огульным охаиванием качества танка Т-34», была незамедлительно подготовлена справка по устранению основных недостатков танка Т-34, констатирующая, что новые траки гусеницы намечены к введению на ХПЗ лишь с 15 июня, новый люк водителя в серийное производство не запущен, так как завод № 183 отказался изготовлять люк с триплексом, улучшенная боеукладка в производство не введена, гарантийный срок вентилятора составляет 1500 км, а качество сварки все еще низкое[66].

Т-34 раздавил немецкую легкую полевую гаубицу, не смог продолжить движение и был захвачен противником.

Начало войны не успело сказаться на с таким трудом отлаженном ритме производства Т-34 на ХПЗ: согласно июньской оперсводке, при месячном плане 130 машин (40 линейных и 90 радио) завод сдал 170 танков (82 линейных и 88 радиофицированных). За июнь 1941 г. с ХПЗ было отгружено 147 «тридцатьчетверок» (51 линейная и 96 радио), невывезенный остаток составил 35 машин[67].

Однако уже в июле 1941 г. плановый объем производства начал расти как на дрожжах: в июльской оперсводке общий объем годового производства Т-34 на ХПЗ указан равным 2580 машинам (1524 линейных и 1056 радио), а месячный план производства возрос до 225 машин (135 линейных и 90 радио). Завод практически выполнил увеличенное плановое задание: за июль было сдано 209 танков (127 линейных и 82 радиофицированных), вывезено с завода было 248 машин[68].

Августовское задание — 250 танков — ХПЗ перевыполнил, сдав 266 машин и отгрузив 255[69]. Сентябрьская оперсводка 1941 г. подвела черту под производством Т-34 на головном заводе до отправки в эвакуацию: месячный план выпуска в 300 машин выполнен не был, завод сдал 228 танков (164 линейных и 64 радиофицированных). Общее количество танков, отправленных с начала производства, составило 1485 машин (876 линейных и 609 радиотанков). Сентябрьская оперсводка завершается словами:

«На октябрь месяц завод запланировал собрать и сдать 160 танков, из них 130 в Харькове з-д им. Коминтерна и 30 шт. в Нижнем Тагиле»[70].

Но эти прогнозы не сбылись: за октябрь 1941 г. в Харькове была сдана лишь 41 машина.

Что же касается второго назначенного для выпуска Т-34 завода — Сталинградского тракторного, — то с ним все обстояло еще печальнее. Завод, который, по сообщению военпреда ГАБТУ военинженера 2-го ранга Левина на состоявшемся в ноябре 1940 г. совещании военпредов, «ничего нам (армии) не давал. Правда, до 1939 г. завод только готовился к выполнению танковой программы в военное время»[71], средний танк противоснарядного бронирования, как и следовало ждать, с ходу «не потянул». Напомним, постановлением № 443сс Комитета обороны Сталинградскому тракторному заводу предписывалось в течение 1940 г. изготовить 20 танков Т-34[72], а уточненным планом (согласно постановлению «О производстве танков Т-34 в 1940 году» от 7 июня 1940 г.) предусматривалось изготовить в течение 1940 г. 100 танков Т-34 — 20 в октябре, 30 в ноябре, 50 в декабре[73]. Однако первые две сталинградские машины прошли заводские испытания лишь во второй декаде ноября, тогда же подготавливались к заводским испытаниям еще 4 машины и находились в процессе сборки 5 машин. До самого 1941 г. СТЗ так и не сдал Наркомату обороны ни одного танка.

Причины столь безрадостной картины просты, банальны и заключаются вовсе не в том, что проектировали танки недобитые враги народа, а собирали подневольные зэка под кровожадными взглядами человекообразных упырей в фуражках с малиновыми околышами, только и ищущими, кого бы еще стереть в лагерную пыль, и лучше всего, чтобы ни за что ни про что. Хотя СССР и проводил программу индустриализации ударными темпами, относительно ведущих мировых промышленных держав страна по-прежнему находилась в положении догоняющего. Вот, к примеру, как выглядела по сделанной весной 1941 г. оценке нашей разведки танковая промышленность Германии:

«Война вызвала быстрый рост производства танков. Завод „Алькет“ в Берлине, выпускавший в конце 1939 г. 30–40 средних танков в месяц, в 1940 г. освоил производство 100 танков в месяц[74].

Наиболее крупными заводами по производству танков являются: „Алькет“ и „Даймлер-Бенц“ в Берлине, „Крупп“ в Магдебурге и Эссене, „Миаг“ в Брайншвейге, „ЧКД“ в Праге, „Шкода“ в Пльзене.

Система кооперирования заводов дала возможность предприятиям специализироваться на производстве отдельных агрегатов или деталей для танков, что значительно увеличивает производственные возможности танковой промышленности.

Так, производство броневых корпусов сосредоточено на заводах „Эдельшталь“ (Ганновер), „Мительшталь“ (Бранденбург) и на заводах „Крупна“ в Эссене.

Танковые двигатели и коробки передач поставляют фирмы „Майбах“ и „Даймлер-Бенц“.

Особенностью танковой промышленности Германии в настоящий момент является ее сравнительно равномерное размещение по стране.

Средняя производительная мощность основных танковых заводов Германии колеблется в пределах 70–80 танков в месяц.

Суммарная производственная мощность 18 известных нам в настоящее время заводов Германии (включая Протекторат и Генерал-Губернаторство) определяется в 950-1000 танков в месяц.

Имея в виду возможность быстрого развертывания танкового производства на базе существующих автотракторных заводов (до 15–20 заводов), а также увеличение выпуска танков на заводах с налаженным производством их, можно считать, что Германия в состоянии будет выпускать до 18–20 тысяч танков в год.

При условии использования танковых заводов Франции, расположенных в оккупированной зоне, Германия сможет дополнительно получить до 10.000 танков в год.

Начальник Разведывательного управления Генштаба Красной армии генерал-лейтенант Голиков»[75].

Особо оговорим: Германия в состоянии будет выпускать 18–20 тысяч современных мощных танков противоснарядного бронирования, против которых бессильной окажется «сорокапятка» (бронепробиваемость которой в октябре 1940 г. охарактеризовали достаточно скромным значением — 40 мм «брони современного качества» на дистанции 150 м под углом 30 градусов от нормали [76] — что уже не соответствовало основному требованию, предъявляемому к бронебойным снарядам: «пробить калиберную броню при ударе под углом к нормали до 30 градусов, не раскалываясь и не взрываясь преждевременно»)[77]. При таких обстоятельствах заказ шестисот «тридцатьчетверок» в 1940 г. и двух с половиной тысяч в 1941-м трудно объявить проявлением «красного милитаризма» и наглядной иллюстрацией подспудной тяги Сталина к мировому господству.

Здесь же заметим, что Германии по условиям Версальского договора было вообще запрещено разрабатывать и производить танки. Однако, имея значительный производственный и конструкторский потенциал, немцы без особых проблем смогли «конвертировать» его в производство современной боевой техники. И не надо кивать на располагавшуюся в СССР танковую школу «Кама» как едва ли не на «колыбель панцерваффе», где советские-де военные теоретики обучали табуны разномастных невежественных Гудерианов с Гёпнерами, как надо правильно применять танки, а советские конструктора умирали со смеху с немецких «Гросстракторов», ведь чуть позже аналогичный рывок смогли совершить и американцы: начав всего с 400 танков и фактически не имея значимой школы танкостроения, с июня 1940 г. по 30 августа 1945 г. американская промышленность выпустила 103 096 танков и САУ[78] собственной разработки. При этом, например, в декабре 1942 г. американской промышленностью было построено 4772 танка — рекордное за всю войну месячное производство для всех стран мира. Если добавить к этому 113 560 колесных и полугусеничных боевых машин (подчеркиваем, мы говорим именно о боевых машинах, а не о вспомогательных. То есть о бронеавтомобилях, полугусеничных БТР, самоходных пушках и зенитных пулеметных установках на полугусеничном шасси. А не о грузовиках, тягачах и походных мастерских), то становится понятно, как американцы смогли обеспечить танками не только свою армию, но и наладить поставки СССР и Британии. И ничего, как-то сумели обойтись без ликбеза под Казанью…

Т-34 неустановленной части. Лето 1941 г.

Но вернемся обратно в 1940 год.

Составленная в начале 1940 г. программа подготовки производства Т-34 на СТЗ, предусматривавшая завершение подготовки и развертывание серийного выпуска танков в октябре 1940 г., уже привычно сразу же оказалась на грани срыва:

«Завод № 183 должен был обеспечить СТЗ в феврале месяце 1940 г. всеми чертежами установочной серии. После невыполнения 183 заводом этих сроков были еще установлены новые сроки: один к 15/III-40 г. и 5/IV-40 г. Однако и эти сроки заводом 183 не выдержаны. Из потребных 3500 чертежей на 20/IV-40 г. СТЗ получено только 1400 штук»[79].

Готовиться к серийному производству в отсутствие хотя бы чертежей производимого изделия немного затруднительно, не так ли? В июне разработка технологических процессов на СТЗ была в основном завершена, тогда же стал очевиден масштаб проблем:

«К существующему на СТЗ оборудованию необходимо закупить станков различных типов 250–260 шт… Из потребных 253 станков, указанных в прилагаемой заявке[80], завезено на завод 23 станка. Размещено заказов на 37 станков. Спущенная цехам за подписью главного инженера завода программа по выпуску деталей Т-34 за июнь месяц не выполняется, так как она не обеспечена соответствующими средствами производства, металлом и т. д. Сдаточный цех (корпус) был готов в 1939 г. с подкрановыми путями, оборудованными для выпуска машин Т-26. С изменением объекта производства требуется произвести следующие первоочередные работы; укладка кирпичной стены, закончить переоборудование подкрановых путей и самотаски, установить конвейер и минимум 3–4 30-тонных крана. В настоящее время приступлено к строительным работам по сдаточному цеху (ломка старых фундаментов под конвейер, укладка нового фундамента), но работа проходит медленно. Потребный материал… отсутствует. Из числа потребных 10 кранов… завод имеет договор с заводом им. Кирова о поставке в IV квартале с.г. 2 кранов»[81].

«Узким местом является механический цех. Мною поставлен перед директором вопрос о полной загрузке цеха в 2 смены, о снятии с обработки на станках механического цеха деталей других заказов и об опробовании вновь прибывшего оборудования, установки его временно на освободившиеся площади сборки до окончания пристройки цеха».

Т-34 8-й танковой дивизии, раздавивший 25 июня 1941 г. немецкую пушку. Та же машина, что и на с. 50.

Обратите внимание: серийная сборка танков Т-34 на СТЗ еще не начата (и еще долго не будет начата), но уже поставлен вопрос о прекращении обработки механическим цехом завода других заказов. Неплохая иллюстрация к вечному вопросу: «А почему бы не делать одновременно и танки, и запчасти, и тракторы, и грузовики?»

Танки Т-34 и БТ 14-й танковой дивизии, завязшие в р. Черногостница. Июль 1941 г.

Но, тем временем, продолжим:

«В связи с перерасчетом проекта на 2—сменную работу завода, потребность в покупном оборудовании увеличилась с 282 до 376 станков. Получено нарядов на 144 станка. Прибыло на завод 27 станков. Из потребных 46 токарно-карусельных станков не получено ни одного. Брак литья достигает 70 %. По-прежнему неудовлетворительно работает сталелитейный цех. Технология отливки отрабатывается крайне медленно и по существу стоит на месте. В механическом цехе № 2 из числа частично поданных сталелитейным цехом деталей обнаружен большой брак. Так например:

Внутренний барабан — подано литья 74 шт., годных 10. Бандаж — подано литья 92 шт., годных 2. Ступица — подано литья 175 шт., годных 3. Диск — подано литья 6 шт., годных 0.

<…>

Поступление оборудования идет неудовлетворительно. Всего необходимо получить 402 станка, получено на 19/VIII-40 г. 57 шт. Занаряжено 242 шт. В начале августа завод получил от Наркомсредмаша СССР шифрованную телеграмму о выпуске к 15 сентября 1940 г. 15 шт. танков Т-34. Для сборки первых 15 машин механический цех № 2 должен подать всего 480 наименований. Изготовлено на 19/VIII-40 г. 140 наименований, в работе 180 наименований, не приступлено к отработке 160 наименований наиболее трудоемких, наиболее громоздких, с большим числом станко-часов на каждую деталь.»[82].

«Приказ НКСМ СССР о выпуске 15 машин Т-34 к 15 сентября с.г. Сталинградским тракторным заводом не выполнен… причиной невыполнения является несистематическая работа завода, работа рывками по выпуску машин Т-34. На сегодняшний день СТЗ получил 6 корпусов с башнями, 5 двигателей, детали коробки передач, бортовых фрикционов, ленивца, балансиров. Сборка машин тормозится из-за неизготовления к ним деталей как самим СТЗ, так и кооперированными заводами. По механическому цеху № 2 имеет место большой процент брака, главным образом по причине низкой квалификации станочников. В настоящее время в цеху работают в основном молодые рабочие, окончившие недавно школу ФЗУ…»[83]

Т-34 8-й танковой дивизии, раздавивший в бою 25 июня 1941 г. немецкую 50-мм противотанковую пушку. Та же машина, что и на с. 50, 56.

«Дирекцией завода готовились к заводскому пробегу к октябрьским праздникам первые три машины, но из-за отсутствия баков, трубок и ряда других мелких деталей прессового цеха машины не были собраны и пробег не состоялся. Заводской пробег указанных машин ожидается примерно числа 15–16 ноября месяца сего года. Из числа занаряженных 25 пушек Л-11 до сего времени не получена ни одна.

Станкоимпорт должен поставить на СТЗ в 1940 г. 80 металлорежущих станков. На 20/XI подтверждено (размещено на импорт) 35 станков со следующими темпами поставки:

12 станков — в 1940 г.

2 станка — в I квартале 1941 г.

10 станков — в 2–3 кварталах 1941 г.

11 станков — в 1942 г.

На программу 1941 г. потребуется 36 карусельных станков. Механический цех № 2 с учетом переброшенных из других цехов имеет в наличии только 16 карусельных станков. Карусельные станки заказаны на импорт в количестве 30 штук, но срок поставки их (конец 1941 г.) не обеспечивает выполнения программы»[84].

«Узкие места» регулярно возникали даже на совершенно ровном, казалось бы, месте:

«Начальнику Бронетанкового управления

Красной армии тов. Коробкову 29 мая 1941 г.

Согласно приказа 129/34 Коминтернзавода[85] в технических условиях танка Т-34 (с. 100), раздел „Общие требования к установке (арт) системы“, отменяется фраза „Допускается производить соответствующий наклон машины“.

В настоящее время СТЗ проверяет монтаж пушки Ф—34 на танке стрельбой не на полигоне, а в котловине вблизи завода, устанавливая машину не на горизонтальную площадку, а придавая наклон к горизонту (вниз или вверх, чтобы отстрел и при возвышении 30 градусов производился бы с горизонтальной осью ствола).

Отмена указанного пункта Т.У. повлечет за собой необходимость устанавливать машину на горизонтальной площадке, что возможно только на полигоне.

Ближайший полигон находится в 80 км от завода, а добавочный пробег в 160 км (для отстрела) считаем неприемлемым.

Главный инженер СТЗ Демьянович.

Главный конструктор Вернер.

Представитель ГАБТУ КА на СТЗ военинженер 2 ранга Левин»[86].

Критерием истины является практика. «Практика» СТЗ, то есть сдача танков Т-34, выглядела следующим образом: за 1940 г. Сталинградский тракторный завод не сдал ни одного танка Т-34.

Первые два танка были сданы в январе 1941 г. (вывоза танков с завода не производилось)[87]. За февраль 1941 г. СТЗ сдал 28 танков (вывоз танков с завода по-прежнему не производился)[88], за март 1941 г. — 45 машин при плановом задании в 30 танков (первых 30 сталинградских «тридцатьчетверок» убыли в войска в первой декаде марта)[89], за апрель — 63 танка при плане 55 (вывезено с завода 44 танка)[90], за май — 70 «тридцатьчетверок» при плане 60 (вывезено с завода 82 машины)[91], за «грозовой июнь» — 86 танков при плане 75 (вывезено с завода 90 машин)[92].

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ