Глава 5. Огненное крещение

Чужой земли мы не хотим ни пяди,

Но и своей вершка не отдадим[143].

На рассвете 22 июня 1941 г., под аккомпанемент разрывов авиабомб и снарядов, советско-германскую границу пересекли угловатые серые машины с черно-белыми крестами на броне. Сидевшие в них танкисты искренне верили, что гений фюрера германской нации приведет их к очередной быстрой и легкой победе, ведь отсталая большевистская промышленность не сможет выставить ничего равного лучшим творениям арийских инженеров. Навстречу им из военных городков и полевых лагерей двинулись окрашенные в защитный цвет 4БО танки, и их экипажи тоже были уверены, что армия первого в мире государства рабочих и крестьян «малой кровью, могучим ударом»[144] разгромит вторгшегося врага, после чего довершит начатое уже «на чужой территории». Тогда, в первые часы войны, мало кто мог предположить, что начавшееся сражение затянется на четыре долгих и кровавых года[145]. И более того, мало кто мог угадать, как сложится его судьба в ближайшие дни.

Предваряя описание боевых эпизодов, авторы хотели бы сказать несколько слов о состоянии корпуса источников, содержащих информацию по теме нашего исследования. Тяжелые военные поражения, понесенные Красной армией в начале войны, гибель в окружении (часто со всеми документами) многих соединений, хаос и неразбериха, обусловленные внезапностью вражеского нападения и быстрым продвижением немецких войск, привели к тому, что освещение боевых действий в отчетных документах носит весьма поверхностный, немногословный, фрагментарный, нередко не вполне достоверный характер, а многие боевые эпизоды с участием танков новейших типов остались вовсе неосвещенными. Например, фонд 6-го мехкорпуса, упоминаемого нами далее — одного из сильнейших мехкорпусов Красной армии — включает в себя следующие документы:

Аттестационные листы на военнослужащих, автобиографии, характеристики, листы прохождения службы.

Штатно-должностная книга учета начальствующего состава управления корпуса, 4-й танковой дивизии, 7-го и 8-го танковых полков.

Книга учета начальствующего состава служб (связи, химической и т. д.) управления корпуса, 4-го мотоциклетного полка, 185-го отдельного батальона связи, 41-го инженерного батальона.

Вся остальная документация штаба 6-го мехкорпуса погибла в окружении вместе со штабом. Все использованные нами в данной работе документальные материалы представляют собой служебные документы или их копии, направленные в другие инстанции, фонды которых сохранились до наших дней. Примерно в том же положении находятся фонды входивших в состав 6-го мехкорпуса 4-й и 7-й танковых дивизий.

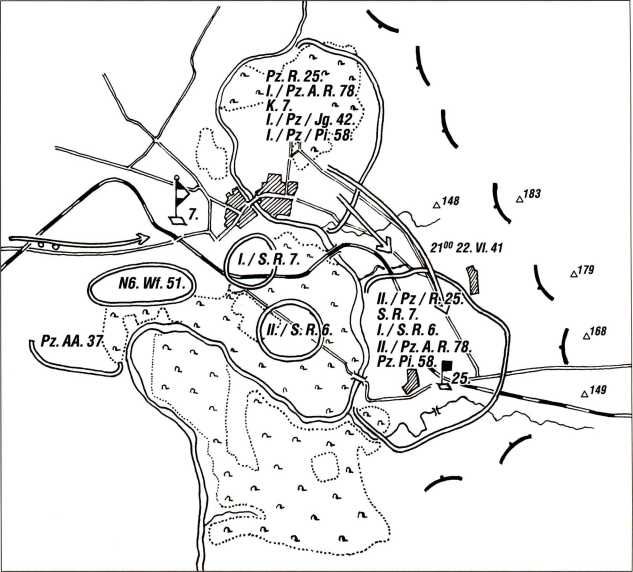

Положение войск сторон в районе Алитуса вечером 22 июня 1941 г.

Другой пример: в докладе о состоянии 21-го мехкорпуса его командир генерал-майор Д. Д. Лелюшенко указывал:

«Занаряженная мне по планам ГАБТУ и ГАУ материальная часть, отправленная в мой адрес, перехватывается командованием 22-й армии.

В Великих Луках у меня взято 1500 самозарядных винтовок, 126 грузовых автомобилей, 15 автокухонь, 28 76-мм пушек, танков КВ 22 шт., Т-34 13 шт., несколько вагонов запчастей и 860 комплектов авторезины»[146].

Полковник Ф. Ф. Федоров, командир 5-й танковой дивизии РККА.

Судьба этих изъятых танков осталась неизвестной, в лучшем случае они попали в 48-ю танковую дивизию 22-й армии, в худшем использовались в составе импровизированного формирования, о действиях и судьбе которого ничего не известно.

В то же время:

«Начальнику АБТУ Сев. Зап. направления полковнику Прейсману. 11 августа 1941 г. Согласно извещения ГАБТУ КА в наш адрес на станцию Красное Село отправлено 24 танка Т-34, из Сталинграда отгружены 19.7, транспорт 19/101. До сих пор неизвестно, куда попали эти машины. ГАБТУ КА телеграммой требует подтверждения получения этих машин. Прошу Вашего распоряжения через BОCО Сев. Зап. направления выяснить, когда и кому они направлены со ст. Красное Село»[147].

Никаких сведений об установлении судьбы эшелона с танками не сохранилось, получатель танков остался неизвестен. Соответственно, никаких данных об участии этих «тридцатьчетверок» в боях не сохранилось.

Тем не менее имеющиеся источники позволяют пролить свет на действия «тридцатьчетверок» в боях лета 1941 г.

Ломка иллюзий агрессора о «прогулочном» характере очередной молниеносной кампании и о том, что «русские вооруженные силы — это глиняный колосс без головы»[148], началась уже в первые часы войны. В Прибалтике 7-я танковая дивизия 3-й танковой группы вермахта, почти не встретив сопротивления у границы, около полудня 22 июня домчалась до расположенного в 50 км от границы литовского городка Алитус. Несмотря на свои небольшие размеры, Алитус был весьма желанной целью для частей 3-й танковой группы Гота — в нем имелись два моста через Неман, захват которых мог сэкономить наступающим немало драгоценного времени и средств. Мосты немцам удалось захватить неповрежденными, но экономии времени не получилось — навстречу танкистам Гота уже выдвигались части советской 5-й танковой дивизии полковника Ф. Ф. Федорова из 3-го мехкорпуса. За два дня до начала войны в ней числилось 268 танков, 50 из которых были новыми «тридцатьчетверками»[149]. Успей они выйти к мостам раньше немцев… Иллюстрацией того, что могло бы ожидать 25-й танковый полк 7-й дивизии панцерваффе, если бы советские танки успели занять оборону, может служить боевой эпизод, произошедший при переправе немецких танков через северный мост: после того, как примерно 20 немецких танков миновали мост, очередной танк был обстрелян и подбит советским танком, стоявшим в необнаруженной до того засаде у моста. Обнаруживший себя советский танк отошел невзирая на огонь примерно 30 немецких 38 (t), составлявших основу танкового парка 7-й танковой дивизии[150]. Этот эпизод стал первой встречей «призраков» с Т-34[151]. Увы, история не любит сослагательного наклонения — вместо обороны водной преграды советским танкистам пришлось атаковать уже закрепившегося на плацдармах за мостами противника.

Pz.38(t) немецкой 7-й танковой дивизии проходит мимо горящего Т-34 5-й танковой дивизии РККА. Район Алитуса, июнь 1941 г.

Если оперировать только табличными значениями миллиметров бронепробиваемости и толщины брони, то одни лишь Т-34, даже без участия Т-28 и БТ-7, должны были быстро и без сколько-нибудь ощутимых потерь наголову разгромить немецкую танковую дивизию, вооруженную, напомним, преимущественно экс-чешскими 38(t). Однако встречного танкового боя «стенка на стенку» не получилось: к Алитусу, помимо танков, вышли мотопехота 7-й танковой дивизии и истребительно-противотанковый дивизион, имевший на вооружении 12 50-мм противотанковых пушек. Тяжелый бой продолжался весь остаток дня, попытки немцев прорваться с предмостных плацдармов дальше на восток сменялись советскими контратаками. Положение изменилось лишь вечером, когда к городу подошла еще одна немецкая танковая дивизия — 20-я. Только тогда немцам удалось продвинуться вперед с плацдарма у северного моста, обходя с фланга сражающиеся части 5-й танковой дивизии и оттесняя их на северо-восток. Но это был запоздалый успех — «тот самый длинный день в году» закончился, темнота разделила противников.

Командир 6-го мехкорпуса РККА М. Г. Хацкилевич.

Итог первого боя был малоутешителен для 5-й танковой дивизии. В бою за Алитус были потеряны 73 танка. Из 44 «тридцатьчетверок», участвовавших в бою, 27 было потеряно. Немецкие части отчитались об 11 потерянных танках. Скорее всего, речь идет о безвозвратных потерях — поле боя осталось за немцами, поэтому они вполне могли не учесть своих «подранков» за полноценные потери. Но вот число исправных машин у 7-й танковой дивизии сократилось вполне ощутимо — на 27 июня в ее боевой линии, по некоторым данным, оставалось не более 150 танков, а 2-й батальон 25-го танкового полка из-за тяжелых потерь был расформирован. По мнению немецких офицеров, участвовавших в боях под Алитусом, сражение с 5-й танковой дивизией Красной армии оказалась самым сложным из всех, в которых участвовала немецкая 7-я танковая дивизия с начала Второй мировой войны — а за спиной у «призраков» осталась Французская кампания, в ходе которой дивизия участвовала в прорыве на Маасе и в танковом сражении у Арраса.

Т-34 5-й танковой дивизии РККА. Район Алитуса, июнь 1941 г.

Тогда, в самом начале, многим казалось, что было сделано мало, что 5-я танковая должна была сделать много больше. Пятясь под натиском двух немецких танковых дивизий[152], 24 июня 1941 г. остатки 5-й танковой дивизии в составе 15 танков, в том числе нескольких Т-34, 20 бронемашин и 9 орудий, с обозом, переполненным ранеными, вышли в район командного пункта 13-й армии Западного фронта недалеко от Молодечно.

«В разговоре с командующим армией генерал-лейтенантом П. М. Филатовым полковник Ф. Ф. Федоров обстоятельно рассказал о событиях в Литве. Настроен танкист был подавленно и в конце заявил, что за захват противником мостов через Неман ему „придется расплачиваться головой“»[153].

Сгоревший Т-34 5-й танковой дивизии РККА. Район Алитуса, июнь 1941 г. Башня танка сорвана внутренним взрывом, сгорела обрезинка опорных катков.

Ни он сам, ни его собеседник еще не знали, что выигранные 5-й танковой дивизией 10 часов светлого времени «самого длинного дня в году» и хотя бы временно, но все же сокращенная без малого вдвое матчасть одной из вражеских танковых дивизий — это очень и очень много по меркам кровавого лета 1941-го. Это больше, чем удалось кому-либо другому в огненном котле приграничного сражения.

Справедливости ради стоит отметить, что с условиями для боя 5-й танковой дивизии повезло больше других. Алитус был местом, где дивизия дислоцировалась еще до начала войны, немецкие танки сами приехали на встречу с «тридцатьчетверками» Федорова. Поэтому в бою за мосты через Неман приняли участие и пехота, и артиллерия дивизии, а танкам 5-й танковой дивизии не пришлось пройти до боя многосоткилометровый марш, оставляя по обочинам дорог вышедшие из строя машины. У других советских танковых частей дела с этим обстояли намного хуже.

Одним из ярчайших примеров такого «хуже» стали бои 6-го мехкорпуса Западного фронта. Выше мы уже говорили, что 6-й мехкорпус относился к наиболее укомплектованным мехкорпусам, он имел в своем составе 322 «тридцатьчетверки», а всего более тысячи танков[154]. Этих сил вполне могло хватить, чтобы сильно усложнить жизнь наступающей с юга Белостокского выступа танковой группе Гудериана или мощным контрударом с фланга подрезать ударный клин наступающей танковой группы Гота. Но для этого требовалось то, что воспринимает как самоочевидную аксиому современный читатель, и что было дороже золота в «роковом июне» — требовалось точно знать, откуда, куда и когда пойдут немецкие танки…

Подбитый Т-34 5-й танковой дивизии РККА. Район Алитуса, июнь 1941 г.

Увы, в первый же день войны «разведка доложила точно», обнаружив, что «на восточно-прусском направлении в границах справа — Сувалки, Хайльсберг, слева — Щучин, Найденбург, противник силою до пяти-шести пехотных дивизий, двух моторизованных дивизий, двух танковых дивизий, десяти артиллерийских полков ударом в направлении Гродно к 20 часам овладел Пальница, Новоселки, Новы Двур, Гута, Граево, Кольно, Стависки. В направлении Марцинконис, Нача в стыке с левофланговой армией Северо-Западного фронта прорвалось до двух танковых и двух моторизованных дивизий»[155].

Картина складывалась совершенно ясная — из Сувалкинского выступа немцы наносят удар в восточном и юго-восточном направлениях, введя в прорыв в районе Гродно подвижную группу в составе двух танковых и двух моторизованных дивизий. Столь же очевидными представлялись и ответные контрмеры — ударом подвижной группы с направления Белостока на Гродно и далее на северо-восток по западному берегу Немана разгромить обеспечивающую фланговое прикрытие уходящего на восток танкового клина немецкую пехоту, отсечь и уничтожить прорвавшуюся немецкую подвижную группировку. К сожалению, представленная в разведсводке штаба Западного фронта картина совершенно не соответствовала действительности. Фактически 3-я танковая группа Гота наступала заметно севернее, в полосе Северо-Западного фронта. С южной и юго-восточной стороны Сувалкинского выступа в юго-восточном направлении наступали в плотном построении немецкие пехотные дивизии 9-й армии.

Парк 5-й танковой дивизии РККА в Алитусе после захвата противником. Июнь 1941 г. На фотографии видны, по крайней мере, четыре Т-34.

Таким образом, вместо предполагаемого сокрушения флангового заслона танкового клина и маневренных операций на западном берегу Немана группе Болдина предстояло пробиваться сквозь подразделения немецких пехотных дивизий, поддерживаемых штурмовыми орудиями, крупнокалиберной артиллерией на быстроходной мехтяге и зенитной артиллерией из моторизованных зенитных батальонов люфтваффе. Для этой работы группа Болдина, имевшая в своем составе 6-й и 11-й мехкорпуса и 36-ю кавдивизию, но не имевшая ни пехоты, ни артиллерии, подходила откровенно плохо. В то же время о переправлявшейся через Буг в районе Бреста танковой группе Гудериана командование Западного фронта в тот момент еще не знало практически ничего.

Злоключения 6-го мехкорпуса начались еще с принятия участия в контрударе группы Болдина. Та же самая цитированная выше разведсводка № 1 штаба Западного фронта содержала указания о том, что «до двух танковых дивизий противника к 17 часам 30 минутам достигли рубежа Браньск, Боцьки, ведут бой с частями 6-го и 13-го механизированных корпусов»[156].

Командир 7-й танковой дивизии 6-го мехкорпуса РККА С. В. Борзилов.

Схема 1. Боевые действия 22–23 июня 1941 г. в Прибалтике Положение сторон.

Для того чтобы перехватить прорывающуюся к Белостоку с юга танковую дивизию противника, соединения 6-го мехкорпуса переводились из своих выжидательных районов, расположенных к западу и юго-западу от Белостока, в исходный район для контрудара на восток от Белостока. При этом из состава 4-й танковой дивизии изымалась часть войск — для обороны рубежа реки На-рев оставлялись мотострелковый и артиллерийский полки 4-й танковой дивизии. И без того скромные силы пехоты и артиллерии группы Болдина дополнительно ослаблялись. По некоторым данным, на рубеже реки Нарев был оставлен и мотострелковый полк 7-й танковой дивизии.

В реальности никакая немецкая танковая дивизия к Белостоку не прорывалась, однако перемещение советских мехсоединений в районе Белостока было обнаружено вражеской авиаразведкой, и колонны 6-го мехкорпуса подверглись ожесточенной бомбардировке.

Т-34 5-й танковой дивизии РККА. Район Алитуса, июнь 1941 г.

Вот как описывал это в своем докладе командир 7-й танковой дивизии генерал-майор танковых войск С. В. Борзилов[157]:

«В 22 часа 22 июня дивизия получила приказ о переходе в новый район сосредоточения — ст. Валила (вост. Белостока), имея последующую задачу — уничтожить танковую дивизию, прорвавшуюся в район Бельска. Дивизия, выполняя приказ, врезалась в созданные на всех дорогах пробки беспорядочного отступления тылов армии и гор. Белостока (дорожная служба не была налажена, благодаря чего все беспорядочно бежало). Дивизия, находясь на марше и в районе сосредоточения в 4.00 23.6.41 до 9.00 и с 11.00 до 14.00 все время находилась под ударами авиации противника. За период марша и нахождения в районе сосредоточения до 14.00 дивизия имела потери; танков — 63 разбитых и разогнанных авиацией противника, разбиты все тылы полков, в особенности пострадал тыл 13-го полка. Приняты меры по сбору разогнанных тылов и танков»[158].

Т-34 5-й танковой дивизии РККА. Район Алитуса, июнь 1941 г.

Немецкая авиация наносила удары по маршевым колоннам советских войск практически безнаказанно: ВВС Западного фронта понесли тяжелые потери от ударов по аэродромам еще в первый день войны, а дивизионы ПВО дивизий 6-го мехкорпуса накануне войны находились на окружном полигоне в 120 км восточнее Минска и вернуться в свои части так и не успели. Новым Т-34 и КВ были опасны только прямые попадания бомб, однако описанный Борзиловым «разгром тылов полков» предопределял серьезные затруднения с организацией снабжения и обеспечения мехкорпуса. Если учесть, что 6-й мехкорпус еще до войны испытывал серьезный дефицит вспомогательной техники, то ничего хорошего это не сулило…

«Танковой дивизии противника не оказалось в районе Бельска, благодаря чего дивизия не была использована. Поступили новые сведения; танковая дивизия противника прорвалась между Гродно и Сокулка. В 14.00 23.6 дивизия получила новую задачу — двигаться в направлении Сокулка — Кузница, уничтожить прорвавшуюся танковую дивизию с выходом в район сбора южнее Гродно (примерно 140 км). Выполняя задачу, дивизия в первой половине дня 24.6 сосредоточилось на рубеже для атаки южнее Сокулки и Старое Дубовое. Разведкой было установлено, что танковой дивизии противника нет, а были мелкие группы танков, взаимодействующих с пехотой и конницей»[159].

Т-34 5-й танковой дивизии РККА. Район Алитуса, июнь 1941 г.

Потеряв около суток на противодействие несуществующему прорыву воображаемой танковой дивизии противника, соединения 6-го мехкорпуса сосредоточились в исходном районе для контрудара. Однако танковое ралли в окрестностях Белостока сильно сократило и без того скудные запасы топлива мехкорпуса[160], а «разбитые тылы полков» никакого оптимизма в смысле доставки горючего не внушали. По сведениям, сообщенным уже бывшим командующим Западным фронтом генералом армии Д. Г. Павловым на допросе после ареста, вечером 23 июня ему поступило сообщение от И. В. Болдина о том, что 6-й мехкорпус имеет только четверть заправки горючего, и службой снабжения горючим Западного фронта в адрес 6-го мехкорпуса было направлено 300 тонн топлива, однако по железной дороге топливо удалось подать лишь до Барановичей[161], расположенных более чем в 150 км от района сосредоточения соединений 6-го мехкорпуса. Неудивительно, что в докладе Борзилова использована формулировка «…в общем ГСМ добывали как кто сумел».

Выдвижение в общем направлении от Гродно к Белостоку большого количества советских танков было обнаружено авиаразведкой противника. Немецкие 162-я и 256-я пехотные дивизии, находившиеся на пути движения соединений 6-го мехкорпуса, получили несколько часов на подготовку обороны, а на войсковые колонны обрушился очередной бомбовый удар немецкой авиации.

Т-34 5-й танковой дивизии РККА. Район Алитуса, июнь 1941 г.

Во второй половине дня[162] 24 июня танки и мотопехота 6-го мехкорпуса двинулись в атаку. Решительная атака вызвала панику в рядах обороняющих Сидра немецких подразделений; оставив позиции, планировавшиеся для развития наступления на следующий день, 162-я пехотная дивизия противника попятилась к северу. Однако атакующие советские танкисты заплатили за свой успех достаточно высокую цену:

«В боях к югу от Гродно уничтожено 67 танков противника, из них 20 — штурмовыми батареями, 20 — артиллерией и 27 — огнем зенитных пушек. Данные предварительные, они еще корректируются»[163].

Ранним утром[164] следующего дня, 25 июня 1941 г., соединения 6-го мехкорпуса возобновили кровопролитные атаки в общем направлении на Гродно, длившиеся всю первую половину дня. Недостаток артиллерии не позволял подавлять противотанковую артиллерию противника во время артиллерийской подготовки атаки, эту задачу приходилось возлагать на атакующие танки. По мнению немцев, около 10 часов утра в районе населенного пункта Поганица наступающие советские войска совершили тактический прорыв обороны 162-й немецкой пехотной дивизии, однако сил для развития прорыва у 6-го мехкорпуса уже не было.

«24–25 июня дивизия, выполняя приказ командира корпуса и маршала т. Кулика, наносила удар 14 тп Стара Дубова и далее Гродно, 13 тп Кузница и далее Гродно с запада, где было уничтожено до двух батальонов пехоты и до двух артиллерийских батарей. После выполнения задачи части дивизии сосредоточились в районе Кузница и Стара Дубова, при этом части дивизии потеряли танков 18 штук сгоревшими и завязшими в болотах»[165].

Танки Т-34 и БТ из состава 5-й танковой дивизии. Район Алитуса, июнь 1941 г.

К сожалению, восемнадцатью танками потери ни 6-го мехкорпуса вообще, ни его 7-й танковой дивизии не исчерпываются, это лишь учтенные потери — танки, потерянные непосредственно на глазах комдива, или танки, о потере которых был проинформирован штаб дивизии. Немцы оценили потери атаковавших соединений Красной армии значительно выше: число подбитых за 24–25 июня под Гродно советских танков составило:

— частями 256-й пехотной дивизии 87;

— частями 162-й пехотной дивизии 56;

— 2-м дивизионом 4-го зенитного полка люфтваффе 21;[166]

— самолетами VIII авиакорпуса 43.

Итого 207 танков[167].

Вполне вероятно, что к этому моменту общие потери 6-го мехкорпуса были еще выше: в боевом донесении штаба Западного фронта по состоянию на 16.45 25 июня указывалось, что «по докладу командира корпуса, потери достигают 50 %»[168], там же упоминалось, что «части танковой дивизии доносят, что не имеют боеприпасов».

Невзирая на понесенные потери, нехватку горючего и боеприпасов 6-й мехкорпус все еще представлял собой заметную силу, способную продолжать сковывать немецкие пехотные дивизии под Гродно[169]. Но… На рассвете 24 июня, когда соединения 6-го мехкорпуса еще только выдвигались на исходные позиции для наступления, части 155-й стрелковой дивизии Красной армии рассеяли юго-западнее Слонима небольшую немецкую мотоколонну. Среди прочих трофеев победителям достались две карты, одна из которых оказалась оперативной картой штаба 2-й танковой группы — на ней были показаны все три моторизованных корпуса танковой группы Гудериана. Еще один драгоценный день прошел, прежде чем эта карта наконец добралась до штаба Западного фронта. Только теперь там смогли осознать и оценить, от кого и, главное, где именно исходит настоящая угроза.

Командир 4-й танковой дивизии 6-го мехкорпуса РККА А. Г. Потатурчев.

В то время как самое сильное танковое соединение фронта бесплодно таранило оборонительные построения немецкой пехоты под Гродно в тщетной попытке прорваться в полосу соседнего фронта, вражеские танковые колонны рвались к Минску, почти не встречая сопротивления. Эта ситуация требовала немедленного исправления:

«В 3-ю и 10-ю армии.

Командиру 6-го механизированного корпуса.

Немедленно прервите бой и форсированным маршем, следуя ночью и днем, сосредоточьтесь Слоним.

Свяжитесь радио Голубевым[170] и непосредственно мною. Начало движения, утром 26 и об окончании марша донесите. Радируйте состояние горючего и боеприпасов.

Павлов. Фоминых. Климовских»[171].

Неизвестно, получил ли Хацкилевич указание немедленно прервать бой и успел ли трансформировать приказ командования фронта в собственный приказ; тем временем командование Западного фронта разослало в армии директиву об общем отводе войск фронта:

«Командующим войсками 13-й, 10-й, 3-й и 4-й армий.

Сегодня в ночь с 25 на 26 июня 1941 г. не позднее 21 часа начать отход, приготовить части. Танки — в авангарде, конница и сильная противотанковая оборона — в арьергарде. 6-й механизированный корпус первый скачок — район Слоним. Конечная линия отхода: … 10-й армии — Слоним, Бытень. Штаб армии — Обуз Лесьна…

Предстоящий марш совершать стремительно днем и ночью под прикрытием стойких арьергардов. Отрыв произвести широким фронтом.

Связь — по радио; доносить начало, маршруты и рубежи через два часа. Первый скачок — 60 км в сутки и больше.

Разрешить войскам полностью довольствоваться из местных средств и брать любое количество подвод.

Директива следует дополнительно. При неполучении дополнительной директивы отход начать по настоящей предварительной.

Командующий войсками Западного фронта генерал армии Павлов.

Член Военного совета Западного фронта Пономаренко.

Начальник штаба Западного фронта генерал-майор Климовских»[172].

Насколько можно судить из доклада Борзилова («К исходу дня 25 июня был получен приказ командира корпуса на отход за р. Свислочь, но выполняли его только по особому сигналу. По предварительным данным, 4 танковая дивизия 6-го корпуса в ночь на 26 июня отошла за р. Свислочь, в результате чего был открыт фланг 36-й кавалерийской дивизии»)[173], до войск был доведен именно второй из приведенных здесь приказов — Борзилов пишет об отходе только по особому сигналу, в то время как «персональный» приказ командования фронтом Хацкилевичу предписывает безо всяких дополнительных условий прервать бой и прорываться на Слоним.

Т-34 6-го мехкорпуса РККА. Н. п. Кузница, июнь 1941 г.

Несогласованный отход дивизий мехкорпуса знаменовал собой развал управления и начало общего развала 6-го мехкорпуса:

«25–26 июня до 21 часа дивизия вела оборонительный бой во взаимодействии с 29 мотострелковой дивизией и 36 кавдивизией, наносила удары накоротке перед фронтом 128 мотострелкового полка 29 мотострелковой дивизии и 36 кавдивиэией…

К исходу 26 июня противник, использовав резерв, повел наступление. В 21 час части 36 кавдивизии и 128 мотострелковый полк 29 мотострелковой дивизии беспорядочно (в панике) начали отход. Мною были приняты меры для восстановления положения, но это успеха не имело. Я отдал приказ прикрывать отходящие части 29 мотострелковой дивизии и 36 кавдивизии в районе м. Кринки, сделал вторую попытку задержать отходящие части, где удалось задержать 128 мотострелковый полк и в ночь с 26 на 27 июня переправился через р. Свислочь восточнее м. Кринки (это было начало общего беспорядочного отступления), благодаря чего нарушилась связь со штабом корпуса, связь удалось восстановить к исходу 27 июня на переправах у Волковыска. Части дивизии все время от Кузницы, Сокулки и до Слонима вели бои с преследующими десантными частями противника»[174].

Т-34 6-го мехкорпуса РККА. Н. п. Кузница, июнь 1941 г.

Как это нередко происходило в 1941 г., под «десантными частями противника» разумелись передовые отряды преследующих отходящие советские войска соединений вермахта.

Боевой путь 6-го мехкорпуса (и «тридцатьчетверок», входивших в его состав) фактически завершился на пути от Сокулки до Слонима:

«Материальная часть вся оставлена на территории, занятой противником, от Белостока до Слонима. Оставляемая матчасть приводилась в негодность. Матчасть оставлена по причине отсутствия ГСМ и ремонта. Экипажи присоединились к отступающей пехоте»[175].

Танки частей и подразделений, неорганизованно отходящих на восток в отрыве от основных сил своих частей, оставлялись по неисправностям или отсутствию горючего, что вызвало в разведотделе штаба 9-й немецкой армии подозрения о подготовке своего рода «партизанских действий» на танках:

«Иногда в подбитых танках находили людей в гражданской одежде. В лесах были обнаружены брошенные танки. Поэтому разведотдел штаба 9-й армии делает вывод, что экипажи танков скрываются в лесах в гражданской одежде, и при удобном случае вновь будут воевать против немецких войск. Обнаруженные в лесах неповрежденные танки без экипажей позволяют сделать вывод о том, что те выжидают в надежных укрытиях удобного момента для нападения. Многочисленные признаки говорят и о том, что переодевание в гражданскую одежду — это военная хитрость противника, которая используется также в целях избежать захвата в плен»[176].

Т-34 6-го мехкорпуса РККА, подбитый в 11 км от Слонима. Танк разрушен внутренним взрывом, башня сорвана, обрезинка опорных катков сгорела.

Итог боевому пути 6-го мехкорпуса подвели два случившихся с разрывом буквально в сутки боевых эпизода.

«29.6 в 11.00 с остатками матчасти (3 машины Т-34) и отрядом пехоты и конницы подошел в леса восточнее Слонима, где вел бой 29 и 30.6.41 г.»[177]

Когда вечером 30 июня отряд генерал-майора Борзилова двинулся в Пинские болота, танков в его составе уже не было. А вечером 1 июля через Слоним пошли на прорыв три советских танка — КВ и два Т-34. Один из Т-34 был сожжен в центре города, второй был подбит при выезде на Ружанское шоссе, КВ рухнул в реку Щару с подломившегося под ним моста. Все танкисты были из разных рот 13-го танкового полка 7-й танковой дивизии[178].

Остановить танки «быстроногого Гейнца» у самого мощного мехкорпуса Западного фронта не вышло. Не получилось даже добраться до него. Танкистам Гудериана повезло гораздо больше, чем их камерадам у Гота — большую часть работы по выбиванию новых русских танков выполнили перерезанные ими коммуникации, разбомбленные склады боеприпасов и ГСМ, расстрелянные на дорогах грузовики снабжения. Сомнительное удовольствие столкнуться в бою с Т-34 ожидало их впереди. Танкисты Хацкилевича сумели притормозить наступление немецких пехотных дивизий, обеспечив организованный отвод войск Западного фронта из Белостокского выступа, а затем пробить смыкающееся кольцо окружения под Волковыском для отступающих частей 3-й и 10-й армий. Это было много. Но разбитые авиацией, сгоревшие, брошенные без горючего, утопленные в реках, озерах и болотах, сожженные у переправ танки уже не могли помочь прорвать новое кольцо окружения у Минска, где смыкались смертоносные «клещи» немецких танковых групп Гота и Гудериана.

Т-34 6-го мехкорпуса РККА. Переправа через р. Зельва.

Т-34 6-го мехкорпуса РККА, подбитый в центре Слонима при прорыве. 1 июля 1941 г.

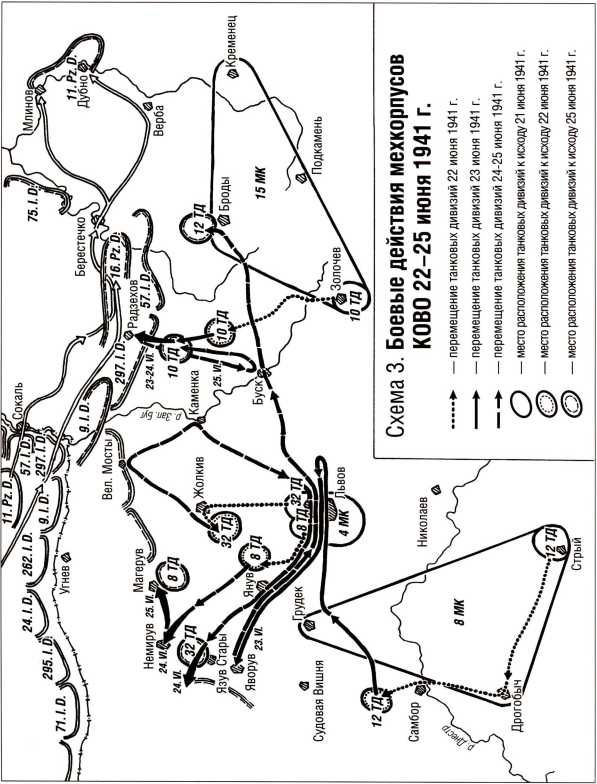

Еще южнее, в бывшем Киевском особом военном округе, ставшем к тому моменту Юго-Западным фронтом, форсированными маршами переходил из одного района сосредоточения в другой передаваемый между различными инстанциями, словно титаническая «эстафетная палочка», 8-й механизированный корпус генерал-лейтенанта Рябышева. Этому соединению принадлежит печальный рекорд по бесцельно намотанным на гусеницы километрам:

«По приказу Командующего 26 армией № 002 от 17 мая 1941 г.[179] части 8 мехкорпуса в 5.40 22.6.41 г. были подняты по тревоге и к исходу дня, составляя резерв 26 армии, сосредоточились в районе: Чишки, Райковице, Райтаровице. За 22.6 корпус в среднем с учетом выдвижения частей в районы сосредоточения по тревоге прошел 81 км.

В 20.40 22.6 корпус, не успев полностью сосредоточиться в районе Чишки, Райковице, Райторовице, приказом Командующего Юго-Западным фронтом был выведен в новым район — Куровице, Винники, Барыниче. По этому приказу корпусу ставилась задача — к утру 23.6 сосредоточиться ночным маршем в районе Куровице в готовности парирования удара мотомехсоединений противника в направлении Броды и войти в подчинение 6 армии. Корпус с 23.00–24.00 22.6.41 начал выдвижение в новый район по двум маршрутам и к 11.00 23.6 головные части дивизий подошли: 12 танковая дивизия — Куровице, 7 моторизованная стрелковая дивизия — Миколаюв и 34 танковая дивизия прошла Грудек Ягеллонский. К этому же времени был получен устный приказ Командующего 6 армией о повороте корпуса и сосредоточении его в районе Яворув, Грудек Ягеллонский, Ярин. Корпус (без танковых полков 12 танковой дивизии и артполка 7 моторизованной стрелковой дивизии, сосредоточившихся в районе Куровице) сосредоточился в указанном районе к 24.00 23.6. Марш из первого и второго районов сосредоточения в район северо-западнее Грудек Ягеллонский проходил по двум маршрутам вне воздействия авиации противника. Корпус за это время прошел в среднем 215 км. Количество отставших на этом участке машин вследствие того, что корпус, не сосредоточившись полностью, был переброшен в новый район — Буск, Задвуже, Островчик Польны — не выявлено.

С 6.00 24.6 корпус по частному приказу Командующего 6 армией № 005 начал переход в новый район: Буск, Задвуже, Островчик Польны. Корпус совершал марш по двум дорогам, занятым большим количеством войск. В результате наличия большого количества пробок на маршруте движения, корпус 113 км в район Буск совершил ко второй половине дня 25.6, имея значительное количество материальной части задержавшейся в пути вследствие пробок (особенно во Львове), технических неисправностей и отсутствию горючего.

По приказу Командующего Юго-Западным фронтом № 0015 корпус ночным маршем вышел в район Сребно, Болдуны, Станиславчик, Ражнюв. К 6.00 26.6 12 и 34 танковые дивизии, действовавшие на правом фланге на направлении главного удара, заняли исходное положение для атаки. Длина маршрута от Буск до исходного положения танковых частей равна 86 км.

Корпус до начала боя прошел в среднем 495 км, оставив на дорогах за время маршей до 50 % наличия боевой материальной части»[180].

Т-34 6-го мехкорпуса РККА. Дорога Белосток-Минск, июнь 1941 г. Виден на заднем плане слева.

Т-34 6-го мехкорпуса РККА. 3 км от Слонима. Июнь 1941 г.

Т-34 6-го мехкорпуса РККА, подбитый 30 июня 1941 г. полком «Гроссдойчланд». Район Слонима.

Т-34 6-го мехкорпуса РККА, подбитый близ выезда из Слонима на Ружанское шоссе. 1 июля 1941 г.

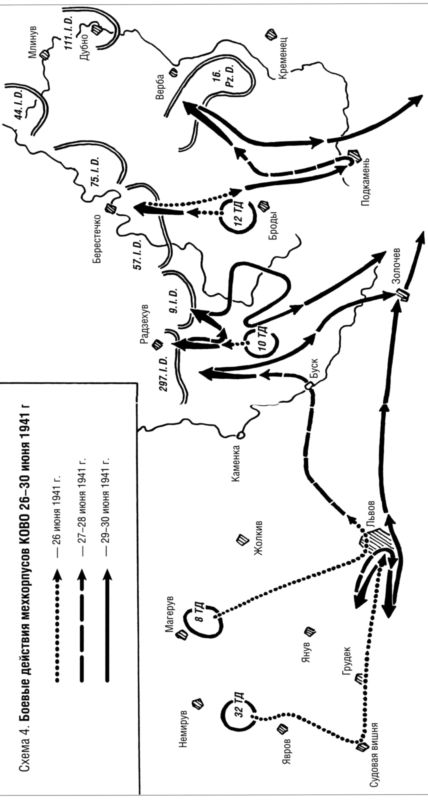

Согласно сведениям о потерях боевой матчасти, переданных командованием 8-го мехкорпуса в Автобронетанковое управление Юго-Западного фронта, из 100 Т-34, которые имел 8-й мехкорпус к началу войны, 40 машин отстало в пути и пропало без вести (и еще 5 осталось в парках)[181]. Первая же боевая задача, поставленная 12-й танковой дивизии на 26 июня 1941 г. — форсировать реку Слонувка в районе Лешнюв, Корсув, развивать наступление на Берестечко, — выполнена не была, собственные потери составили 5 КВ, 18 Т-34 и 10 БТ-7[182].

Черту под действиями Т-34 в составе 12-й танковой дивизии подвело обеспечение прорыва войск 8-го мехкорпуса из окружения в районе Ситно:

«Противник, пропустив части 34-й танковой дивизии и авангард 7-й моторизованной стрелковой дивизии через Ситно, остановил остальные части и начал производить окружение 7-й моторизованной стрелковой дивизии. Командир 7-й дивизии, видя тяжелое положение, просил командира 8-го мехкорпуса оказать помощь.

Командир 8-го мехкорпуса решает ввести в бой танки 12-й танковой дивизии, около 15.00 28 июня танки 12-й танковой дивизии в количестве до 20 шт. вошли в Ситно, а противник спустя некоторое время закрыл за ними ход, остатки 7-й моторизованной стрелковой и 12-й танковой дивизии имели теперь перед собой до 210 машин пехоты, до 40–50 танков, дивизиона ПТО[183], до кавдивизии.

К этому времени командир 8-го мехкорпуса, оценив неблагоприятную обстановку, отдал распоряжение на выход из боя. Отходящая колонна штабных и транспортных машин справа прикрывалась остатками танков, при вступлении в бой танк генерал-лейтенанта Мишанина был подбит и загорелся. В этом бою были убиты командир 12-й танковой дивизии генерал-лейтенант Мишанин и начальник связи майор Крутиев. В итоге боя у Ситно дивизия имела потери: КВ — 6 шт., БТ-7 — 7 шт., Т-26 — 11 шт., Т-34 — 15 шт… Указанная матчасть была разбита огнем ПТО или авиацией, сгорела или приведена в негодность экипажами.

При выходе из окружения в районе Ситно построение колонны для выхода из боя было совершенно неуставное. На шоссе, имеющем в ширину 10 метров, были установлены части в следующем порядке: справа танки, в середине штаб и мотострелковый полк, слева также танки. Возможность ведения огня только головными танками, отсюда недостаточный огонь, позволил противнику набраться нахальства и расстреливать танки с дистанции 100–150 метров…»[184]

Схема 2. Действия 6-го мехкорпуса 22–30 июня 1941 г.

Еще одной малоизвестной до последнего времени страницей истории горького лета 1941-го стало сражение в районе Сенно-Лепель. В отличие от величайшего танкового сражения под станцией Прохоровка, о нем в советское время почти не вспоминали, хотя в чем-то эти сражения весьма схожи. Так же, как и летом 1943-го, советское командование приняло решение нанести контрудар по прорвавшимся немецким танковым частям — в тот раз это были передовые дивизии 3-й танковой группы Гота. И численность прибывших из Забайкалья 5-го и из Московского военного округа 7-го мехкорпусов тоже была вполне сравнима с 5-й гвардейской танковой армией Ротмистрова и приданными ей частями. Правда, большую часть из них составляли легкие танки старых типов, а новые машины считались не сотнями, как у погибших у границы частей, а десятками.

Больше других повезло в этом смысле 14-й танковой дивизии 7-го мехкорпуса, которая накануне наступления получила сводный курсантский батальон Харьковского танкового училища, имевший 29 танков Т-34 и 4 КВ. Прикрывать и поддерживать наступление с воздуха должна была 23-я авиадивизия, которой специально для этого передали два так называемых полка особого назначения, укомплектованных летчиками-испытателями: 401-й истребительный, имевший 19 новых МиГ-1, и 430-й штурмовой полк с 22 Ил-2.

В противники же 14-й танковой дивизии досталась уже знакомая нам по Алитусу 7-я танковая дивизия из группы Гота. Правда, в этот раз роли поменялись — немецкая дивизия заняла оборону на западном берегу небольшой реки, готовясь отражать контрнаступление Красной армии. На рассвете 7 июля 1941 г. мотострелковый полк 14-й танковой дивизии захватил плацдарм на вражеском берегу. Саперы немедленно начали строительство переправ, успев к началу атаки закончить три вместо четырех запланированных. Затем в бой пошли танки.

Т-34 6-го мехкорпуса РККА. Дорога Белосток-Барановичи. Июнь 1941 г.

Т-34 6-го мехкорпуса РККА, подбитый близ выезда из Слонима на Ружанское шоссе. 1 июля 1941 г.

Т-34 из состава 32-й танковой дивизии, оставленный во Львове.

Т-34, оставленный во Львове. Танк не мог самостоятельно перемещаться.

«В 6.30 7.7.1941 года 27-й и 28-й танковые полки вышли с исходных позиций в атаку. Артиллерия противника, до выхода танков на восточный берег реки Черногостница, огня не вела. На реке Черногостница противником был поставлен артиллерийский противотанковый заградительный огонь. Вследствие порчи нескольких проходов огнём противника и нашими танками, на участке 27-го танкового полка произошла задержка и скопление танков у исправных трёх переправ. Несколько танков стали искать проходы через реку Черногостница, двигаясь параллельно фронту, и при попытке перехода вброд завязли. Противник открыл сильный артиллерийский огонь из орудий всех калибров по руслу реки Черногостница и переправам, нанеся серьёзные потери нашим танкам.

В это время на артиллерийские позиции, НП артиллеристов, на развернутый резерв командира корпуса, который был на восточном берегу реки Черногостница, прорвавшиеся в глубину обороны танки 27 танкового полка и на ГЭП-ы[185] дивизии и частей в районе Островно налетели пикирующие бомбардировщики и истребители противника. Которые последовательно, волнами бомбардировали танки и пехоту 14-го мотострелкового полка, нанося им значительные потери. Всё же танки 27-го и 28-го танковых полков проникли в глубину обороны на 3–5 км, но встреченные из рощ сильным противотанковым огнём мелких и средних калибров и танками противника, как с места, так и контратакой во фланг 28-го танкового полка с юга, а также вследствие сильного воздействия авиации противника, вынуждены были отойти в исходное положение.

К 17.00 7.7.1941 года уцелевшие танки и подразделения сосредоточились на восточном берегу реки Черногостница. Противник непрерывно бомбил переправы и танки КВ. Группа танков 27-го танкового полка во главе с командиром полка майором Романовским прорвалась через противотанковый район противника, ушла в глубину обороны.

Попытки связаться с командиром 27-го танкового полка по радио успехом не увенчались. 27-й танковый полк ввёл в бой 51 танк. Из них осталось в глубине обороны — 21 танк.

В бою 7.7.1941 года участвовало танков:

27-й танковый полк — 51, 28-й танковый полк 54, разведбатальон — 7, управление и резерв командира дивизии — 14. Всего — 126 танков. Из них КВ — 11, Т-34 — 24.

В бою было потеряно свыше 50 % танков и более 200 человек убитыми и ранеными. Благодаря исключительно трудной местности в полосе от исходного положения до реки Черногостница (торфяник), завязло 17 танков (из них: два КВ и семь Т-34). Под огнём противника было эвакуировано девять танков, из них один КВ. Оставшиеся танки разбиты артиллерией и авиацией противника.

В этом бою погибли: зам. начальника отдела политической пропаганды старший батальонный комиссар Федосеев, командир 27-го танкового полка майор Романовский, помощник начальника политотдела старший политрук Романов. Из курсантского батальона Т-34: убито 4, ранено 13, без вести пропало 38 человек, командир батальона тяжёлых танков капитан Старых, командир батальона танков Т-34 майор Гришин, комиссар Шинкаренко, 28-й танковый полк — 7 человек среднего комсостава и 19 человек — экипажи танков. Командир дивизии полковник Васильев был ранен осколками в лицо и руку, но остался в строю.

Основная причина неудачной атаки — отсутствие авиации, в частности разведывательной, т. к. дивизия и полки не знали о мероприятиях противника в тактической глубине и не прикрывались с воздуха, недостаток артиллерии, непрочная связь внутри дивизии также отрицательно сказались на ходе боя. Местность крайне затрудняющая действия танков»[186].

Т-34, увязший в обширной воронке.

Для немцев нанесенный 14-й танковой дивизией удар не стал «стрелковыми упражнениями в условиях, приближенных к боевым» — советские войска претендовали на 42 уничтоженных вражеских танка. Один танк Pz.II был захвачен и приведен с поля боя в качестве трофея. Согласно отчетным документам 7-й танковой дивизии, немецкие потери составили 211 человек убитыми и ранеными, безвозвратно потеряно два танка, САУ 15-cm sIG 33 auf Pz.I, два самоходных орудия 8.8-сm Flak 18 (Sf.), 50-мм противотанковая пушка РаК.38 и 275-мм пехотных орудия leIG.18. Сколько подбитой немецкой техники осталось за скобками донесения о безвозвратных потерях, пока неизвестно, а потери оборонявшихся в людях довольно близки к потерям наступавших, что позволяет высказать осторожное предположение и о соизмеримости потерь боевой техники (а не размене десятков советских танков на два немецких).

После боя 7 июля немецкая 7-я танковая дивизия на четыре дня приостановила наступление, а в дальнейшем действовала во втором эшелоне группы Гота. Но в целом ход и итог боя был типичен для грозового лета 1941-го: без надежных данных разведки, без достаточной поддержки пехоты и артиллерии даже танковые части, вооруженные Т-34 и КВ, могли надеяться только на мощь собственной брони, которая была отнюдь не беспредельно прочной.

Танк Т-34 из состава 10-й танковой дивизии, г. Золочев, июнь 1941 г.

«Потери в бою:

КВ-М[187] 1 машина — авиабомбой сорван каток машины и эвакуирована на СПАМ № 2.

Т-34 2 машины сгорели.

Т-34 2 машины разбиты снарядом.

Т-34 7 машин подбиты и затоплены на переправе через реку Черногостница.

Т-34 6 машин пропали без вести с экипажами машин.

Осталось после боя исправных машин:

Танков КВ — 5 машин.

Танков Т-34 — 6 машин…

Переход в район м. Островно. Выведено из района Черногостье:

Танков КВ — 5 машин.

Танков Т-34 — 6 машин, из них одна подбитая отправлена в ГЭП и две на ст. Рудня для отправки на завод»[188].

Т-34, подбитый между Радзехувым и Дубно.

Последний боевой эпизод с участием Т-34, о котором нам хотелось бы упомянуть в этой главе, — действия 50-й танковой дивизии 25-го механизированного корпуса. Действия 25-го мехкорпуса редко удостаивали своим вниманием историки: мехкорпус «второй волны» формирования к началу войны был одним из слабейших и недоукомплектованных. К тому же бои с его участием развернулись неподалеку от позднее переименованного города, название которого не очень удобно выносить на обложку книги: 5 июля 1941 г. комкор Кривошеин получил приказ от командующего 21-й армией генерал-полковника Ф.И. Кузнецова сосредоточить 50-ю танковую дивизию в районе Староселье, Алешня (4–6 км северо-восточнее Довск) с задачей ликвидировать прорвавшуюся танковую группу противника в районе города Пропойск.

Т-34. Лето 1941 г. Неизвестная часть.

Схема 3. Боевые действия мехкорпусов КОВО 22–25 июня 1941 г.

50-я танковая дивизия к этому моменту имела 149 танков (из 183 имевшихся в мехкорпусе), причем 65 из них были новыми «тридцатьчетверками» с экипажами из Орловского и Харьковского танковых училищ. Сопоставление возможностей противников на основании «табличных» ТТХ техники не оставляет места для сомнений: задача командарма-21 будет успешно выполнена! Однако в реальности все получилось значительно менее радужно. Для начала противника вообще, и его «прорвавшуюся танковую группу» в частности, надо было найти…

«Отчет о боевых действиях 50-й танковой дивизии с 16 по 21.7.41 г.

16 и 17.7.41 г. Разведывательная группа в составе 3 танка Т-34 и 32 чел. на автомобилях. В пути один танк потерпел аварию (сломан ленивец). Боем установлен противник. Начальник разведки старший лейтенант БУЛГАКОВ.

17 и 18.7.41 г. Разведывательная группа составе 6 танков Т-34 и 5 танков Т-26 в направлении ПРОПОЙСК. Начальник разведки майор ШУРЕНКОВ. Один танк Т-26 потерпел аварию (прогорел поршень).

17.7.41 г. ОРД[189] 5 танков Т-34 в направлении ИВАНИЩЕВИЧИ. Застрял танк в болоте, после возвратился. Начальник разведки капитан ЧЕРКАС.

18 по 21.7.41 г. Разведывательная группа от 99-го танкового полка 11 танков Т-34 по маршруту КУЛЬЧИЦА, БОВКИ, ТРИЛЕСИНО, КРАСНИЦА, КУСКОВИЧИ. Застряло 4 танка южн. КУЛИКОВКА, танки еще не вернулись. Нач. разведгруппы капитан ПОТЕХИН еще не вернулся (следует в расположение части).

18.7 Разведывательная группа от 100-го танкового полка б танков Т-34 в район МАШЕВСКАЯ СЛОБОДА. Начальник капитан КАБЫШЕВ. Три танка налетели на мины в районе ПРУДОК.

19.7.41 Танковая группа для разгрома тылов противника в составе 24 танка Т-34 в направлении КУЛИКОВКА, МОТИЩЕ, ТРИЛЕСИНО, КРАСНИЦА, КУСКОВИЧИ, БЫХОВ, СМОЛИЦА, ХОЧИНКИ. По неполным данным сгорело три танка Т-34, подорван миной один танк, подбито четыре танка, возвратилось семь танков. Остальные прибывают, из коих два Т—34 не выяснено, где они. Начальник группы полковник БАХАРОВ.

19.7.41 в 17.00. Для отражения наступающего противника в район ХОЧИНКИ было выслано семь танков (два Т-34 и пять Т-26). Подбито Т-34 один танк, Т—26 — три танка.

19.7.41 в 18.00. Для отражения наступающего противника в район ПАЛКИ-ПОЛЯНИНОВИЧИ группа семь танков Т-26. Подбито в бою три танка.

19.7.41 в 19.00. Для разведки района ПАЛКИ ОРД три танка Т-34. Вернулся один, подбит, взорван один, погиб РЕЗНИКОВ.

19.7.41 Десять танков Т-26 послано для поддержки наступления 219 мотострелковой дивизии. В пути подбито два танка противотанковой артиллерией.

18.7.41 г. Выслано десять танков в распоряжение командира 151 стрелковой дивизии. Вернулся один танк, остальные остались на поле боя. Командир роты лейтенант АМЕЛЬЧЕНКО ранен.

18.7.41 Отправлено в распоряжение штарма[190] 5 танков Т-34 и 5 танков Т-26. На обратном пути генерал-майор НЕРЕТИН под угрозой оружия ввел в бой 5 танков Т-26 и один Т-34. Судьба этих танков выясняется. Четыре танка Т-34 вернулись в часть»[191].

Т-34, завязший на топкой луговине. Лето 1941 г.

Подбитый и сгоревший Т-34.

Т-34 и Т-26 57-й танковой дивизии, завязшие в болотистом лугу в районе Толочина. Лето 1941 г.

Итог столь напряженной разведывательной деятельности подвело командование мехкорпуса:

Оперсводка № 8.

Штакор[192] 25 мехкорпуса.

21.7.41 к 12.00.

I. В ночь с 20 на 21.750-я танковая дивизия приводила себя в порядок, сосредотачивала танки в район БОЛ. ЗИМНИЦА и восстанавливала их.

На 10.00 21.7 в 50 танковой дивизии положение с материальной частью следующее:

Т-34 из состава 12-й танковой дивизии, подбитый в пригороде г. Дубно. Июнь 1941 г.

Т-34 неустановленной части. Лето 1941 г.

И хотя из упомянутых в последней строке 29 «тридцатьчетверок» часть впоследствии удалось вернуть в строй, подобный дебют весьма ясно показал, что одного только факта наличия новых танков для успешных действий явно недостаточно. Достигнутые разведкой результаты не окупали понесенных потерь:

«Боевые результаты разведки следующие: уничтожено танков противника 5, бронемашин 7 и одна захвачена на ходу, мотоциклов 25, автобусов 3, транспортных машин 44, машин легковых 3, цистерн 2, санмашин 2, радиостанций 2, ПТО — 3, пехоты до батальона»[193].

Но все же 25-му мехкорпусу пришлось идти в бой, хотя «сильный танковый кулак был уже израсходован по мелочам и 50-й танковой дивизии пришлось вести бой в пешем строю… Ценные кадры танкистов, мотоциклистов, саперов, связистов и прочий технический состав использовались как стрелки»[194].

Итог боевой работы 25-го мехкорпуса оказался предсказуемо неутешительным:

«Начальнику ГАБТУ РККА

генерал-лейтенанту

тов. Федоренко.

Штакор 25 мехкорпуса.

Тереховка.

27.7.41 г.

С особым возмущением докладываю Вам о фактах совершенно неправильного и нецелесообразного использования 25 мехкорпуса. 18 июля мехкорпус сосредоточился на правом фланге 21-й армии. 50-я танковая дивизия получила задачу во взаимодействии с 57-м стрелковым корпусом ликвидировать БЫХОВСКУЮ группировку противника, 219-я мотострелковая дивизия — занять ПРОПОЙСК.

Для 25-го мехкорпуса это значило действовать в двух противоположных направлениях: одна дивизия на запад, другая — на восток. Если к этому прибавить:

Приказ командарма 21-й армии генерал-лейтенанта Герасименко о передаче двух батальонов танков Т-26 стрелковым корпусам (50 танков, которые больше не вернулись).

Неоднократные приказы командарма 21-й армии генерал-полковника тов. Кузнецова[195] о придаче танков Т-34 и Т-26 стрелковым корпусам.

Болотисто — лесистую местность с узкими дорогами и необученность водителей (батальоны танков Т-34 из Орловского и Сталинградского училищ прибыли с совершенно необученными водителями), станет совершенно понятным, почему за 10 дней боевых действий 50-я танковая дивизия понесла безвозвратными потерями 18 танков Т-34 и 25 танков Т-26, провела 18 средних ремонтов танков Т-34 и 40 ремонтов танков Т-26 и превратилась в танковый батальон в составе 25 танков Т-34 и 20 танков Т-26. Это из общего числа — 64 танка Т-34 и 65 танков Т-26, не решив ни одной большой задачи по разгрому противника.

219-я мотострелковая дивизия, получив задачу овладеть ПРОПОЙСКОМ, начала бой батальонами без артиллерии, т. к. сразу поднять её нечем. Ведя бой самостоятельно, понесла большие потери — 3000 чел., а начсостава осталось по 15–16 чел. в полку.

Опыт показывает, что наши замечательные танки Т-34, двигаясь вслепую, без разведки, по лесу, наталкиваются в упор на орудия, которые их расстреливают. Необходима разведка на мотоциклах и броневиках. Это целиком относится к 50-й танковой дивизии.

Я просил, чтобы мне дали матчасть и только 10 дней для подготовки, чтобы научить элементарным боевым приемам. Уверял, что Народный Комиссар Обороны обо всем этом не знает. Я уверен, что никому не позволено снабжать противника нашими замечательными танками, а в действительности так и получается: от неумелого вождения горят главные и бортовые фрикционы, гнутся тяги передач и машина остается на поле боя под расстрел противника.

Некоторые выводы:

Успех танков нужно немедленно закреплять мотопехотой.

Действия танков должны быть обеспечены средствами наземной разведки (мотоциклы и бронемашины), и обязательно постоянно приданными средствами авиаразведки, на танковую дивизию — развед-эскадрилья.

Для большего успеха танковых дивизий необходимо взаимодействие с авиацией из расчета полк пикирующих бомбардировщиков на танковую дивизию.

Придача танков из танковых дивизий стрелковым для тесного взаимодействия, кроме вреда и потери танков, ни к чему не приводят. Общевойсковые начальники задачи танкам ставят неправильно, и когда танк подбит или остановился в расположении противника, просто бросают его (случаи в 151-й и 187-й стрелковых дивизиях).

Танки Т-34 замечательные машины. Нужно конструктивно изменить:

а) облегчить натяжку гусениц, производя последнюю снаружи.

б) сделать прочнее главные и бортовые фрикционы (горят и коробятся).

в) тяги коробки перемены передач гнутся

г) перископ и панораму нужно защитить броней, т. к. из боя танки выходят в большинстве с побитыми перископами, панорамами и триплексами.

6) На пулеметы и пушки сделать с боков броневые щиты. Были 4 случая попадания в пушку и срезания пулеметов.

7) Увеличить прочность гусениц, ленивцев и ведущих колес.

8) Рации 71-TK для танка Т-34 негодные, капризные и часто отказывают.

9) Присланные заводские бригады работают хорошо, только они выручают в ремонтах»[196].

Два захваченных Т-34 с нанесенными на них германскими опознавательными знаками.

Подбитый и сгоревший Т-34. Лето 1941 г. На первый взгляд танк выглядит целым, однако обрезинка опорных катков обоих бортов сгорела.

Схема 4. Боевые действия мехкорпусов КОВО 26–30 июня 1941 г.

К началу августа 1941 г. советское командование подготовило сводные справки о наличии и потерях боевых машин в войсках действующей армии. Применительно к Т-34 собранные данные выглядели следующим образом:

Таблица составлена по данным ЦАМО РФ, ф. 38 (ГАБТУ) оп. 11353 (штаб управления командующего бронетанковыми и мехвойсками), д. 909 (Сведения, ведомости, справки, донесения ГАБТУ КА, фронтов и округов об укомплектованности, состоянии, потребности и потерях матчасти и вооружения), лл. 99-107.

«Количество потерь является разностью наличия боевых машин к началу боевых действий и наличия к концу июля месяца сего года за вычетом эвакуированных на рембазы».

К этому хотелось бы добавить, что к моменту составления справок число отправленных на рембазы «тридцатьчетверок» составило всего 66 машин.

Цифры потерь выглядят ошеломляющими — менее чем за полтора месяца войны советские войска потеряли около 70 % от общей численности потерянных за 1941 г. «тридцатьчетверок» (1843 машины). Вдвойне ошеломляющими эти цифры выглядят в сопоставлении со слаженным хором мемуаров немецких военачальников, живописующих «путь страданий немецкой пехоты в борьбе против русских танков Т-34. Видимо, так и останется до конца неизвестным, почему в течение трех с половиной лет с момента первого появления танка Т-34 в августе 1941 г. до апреля 1945 г. не было создано приемлемого противотанкового средства пехоты»[197].

Мы полагаем, что этот вопрос следует рассмотреть во всех подробностях…

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ