ВСТРЕЧА ТРЕТЬЯ КАРАНДАШ НА АРЕНЕ

Московская премьера Карандаша. — От программы к программе. — Как «продать» репризу. — Поиски партнера. — Шлифовка. — В годы войны.

Разыскать цирк шапито в Ялте было совсем нетрудно, если бы не августовская жара. Когда солнце стояло в зените, я был глубоко убежден, что все живые существа сейчас скрываются под тентами у моря или в аллеях парка, в хозяйственном секторе цирка послышался голос Карандаша. Он объяснял столяру, какой должна быть модель карманной пушки.

Карандаш проводил меня в свой вагончик на колесах, где размещалась гримуборная артиста и спальная-гардеробная. Под вагоном ворочались и вздыхали собаки, а я ждал, когда Карандаш справится с делами. Помимо обычных представлений, артисты выезжали в клубы крупнейших санаториев Крыма, одновременно готовились к гастролям в Симферополе и Севастополе, поэтому забот в сложном цирковом хозяйстве было немало, а Карандаш непременно должен быть в курсе всех дел.

Наши беседы в Ялте летом 1969 года проходили в основном поздним вечером, когда можно было не спеша обсудить итоги дня, вернуться к старым номерам, поговорить о будущем.

Как-то я спросил у артиста, что связывает Карандаша с его предшественником — Чарли.

— Если, изображая Чарли, мне нужно постоянно помнить о его характере и отбирать лишь то, что соответствовало ему, то в образе Карандаша я почувствовал свободу. Мне не надо было все время сдерживать себя. Я автор нового персонажа, победивший собственную скованность, неверие в свои силы.

Помню, в Ленинграде я впервые воспользовался свободой действия, какую предоставил новый персонаж. После первых летних дней похолодало. Зрители сидели в летнем цирке в демисезонных пальто. Тогда я вышел в тулупе, небрежно накинутом на плечи, в валенках, летней шляпе и с букетом цветов. Это было непринужденно. Я пожинал плоды своего второго рождения и чувствовал себя, как никогда, молодо. Но вот через несколько дней снова потеплело, и я нарядился в белые брюки, украинскую рубаху и панаму. В этом наряде, с черным пиджаком на руке и с палкой в другой, я вышел в роли «неунывающего дачника».

В тот год появился советский фотоаппарат «Фотокор № 1». Почему-то его облюбовали франты и по Таврическому саду гуляли непременно с черными коробками на ремне. Современный облик коверного не позволял отставать от моды, и я вышел на арену тоже с «Фотокором». Перевешивая его с плеча на плечо, как бы небрежно хвастался обновой, а потом приступал к делу: долго устанавливал фотоаппарат на штативе, намечал объект съемки и раскрывал футляр. Внутри оказывался поднос, на котором под салфеткой красовались стопка водки и бутерброд. Я выпивал, закусывал, закрывал «фотоаппарат» и снова щегольски вешал его на плечо.

В сезон 1935–1936 года в Ленинградском цирке окреп мой персонаж, наметился его характер — здорового нравственно и физически, познающего мир. Он ловок и хитер. Он смеется над пороками и недостатками людей, заставляет восхищаться смелостью и мастерством клоуна, радуется жизни. Вскоре я получил письмо из Москвы из управления цирков: «Следим за вашим ростом. Пусть ваша работа будет такой же веселой, как выбранный вами псевдоним «Карандаш». Необходимо только, чтобы он всегда был отточенным…»

— Не задумывались ли вы о том, что «период Чарли» был лишним?

— Нет, я даже уверен в обратном. Период Чарли, а до него Рыжего Васи были необходимыми этапами. Именно потому в Карандаше я наконец «разжался», как говорят артисты, что в облике Чарли подготовил себя к такому раскрытию.

Мне было, как вы видели, трудно выступать в образе Чарли. Вот это-то «насилие над собой» и было благотворным. Я испытывал себя, это был процесс самопознания. Теперь, став Карандашом, я мог свободнее вести себя на арене.

Подходило лето. Для меня оно обещало быть особенно жарким. В июле я уезжал в Сочи. Молодой советский курорт открывал свой цирк. Его первую программу после окончания гастролей в Сочи мы должны были показать в Москве. Вот это уже был вещественный признак того, что в Карандаша поверили. Даже не посмотрев курортный город, я начал усиленно готовиться к премьере. Настроение было приподнятое. И вот я вышел на арену цирка. Зрители в Сочи собрались со всех концов страны: из Ленинграда, Москвы, Закавказья, Украины, Сибири. Они дружно смеялись в ответ на мои шутки. Я был счастлив.

Программу вел инспектор московского манежа Александр Борисович Буше. Он был прекрасный организатор и режиссер и очень много сделал, чтобы на арене советского цирка появился новый персонаж с характером, близким зрителям и в то же время не утративший связи с чисто цирковой природой клоунады.

Очень скоро я убедился, что новый персонаж освобождает меня от многочисленных репетиций и дает возможность свободной импровизации. Порой я даже страшился этой легкости, боялся потерять контроль над собой, но артисты и зрители одобрительно отзывались о моих экспериментах. Бывало и так, что на раздумье и сочинение реприз оставались считанные минуты.

Однажды в цирке погас свет. Я зажег свечу и повел вокруг нее целое действие с нападением, обороной, поисками спичек и т. д. В игру втянулись ведущий, униформа, артисты.

В другой раз во время представления началась гроза. С брезентового навеса шапито потоки воды хлынули в зал. Представление прервалось. Униформисты бросились спасать от воды арену, зрители пораскрывали зонтики… Казалось, зрители сейчас разойдутся. Но…

— Я напомню рассказ об этом вечере в «Литературной газете».

«… Это был бурный каскад только что изобретенных трюков и мгновенно придуманных острот. Публика забыла о том, что льет дождь. Маленький человек в странном костюме не давал ей ни минуты передышки. Он смешил. Его вдохновение не иссякало… Это длилось двадцать минут, пока не преградили доступ воде в манеж. Зрители не заметили остановку программы, они хохотали и аплодировали. Но по-настоящему оценили это одни лишь артисты. Они, профессионалы, поняли: это истинная доблесть, свойственная настоящему мастеру. Клоуна звали Карандаш. Обмахивая вспотевшее лицо своей знаменитой шляпой с тремя белыми пуговицами, он говорил: «Мне самому было смешно…»

— В нашем цирке в то время происходили большие изменения. Он все больше освобождался от европейских гастролеров. Правда, афиши середины тридцатых годов еще пестрели «звучными заграничными» фамилиями. На самом деле это были советские артистические группы, еще не расставшиеся со старой традицией. Главное — менялись содержание, эстетика цирковых номеров. Выросло новое поколение цирковых артистов. В этом немалую роль сыграло училище циркового искусства. Оно готовило артистов нового типа…

— Ведь и вы были в первом выпуске училища. С тех пор прошло пять лет. И еще пять выпусков молодых артистов влилось в советские цирки. К 1936 году это количество должно было перейти в качество… Кроме того, старые цирковые артисты должны были почувствовать, что государство опекает их, берет на себя все организационные и финансовые тяготы. Артист цирка мог теперь полностью посвятить себя творчеству. И в новом сезоне, который открывал ведущий в стране Московский цирк, надо было показать все лучшее, созданное за последние годы…

— Так оно и было. Правда, сейчас нам легче оценивать тот период, а тогда мы еще не понимали этого так полно, только чувствовали особенную значительность времени.

Московское представление обещало быть интересным по содержанию и по форме. Готовился большой парад-пролог, который должен был продемонстрировать достижения советского цирка.

В таких условиях коверный становился центральной фигурой, цементирующей все номера в единое целое и задающей тон всему цирковому спектаклю. Между прочим, «спектакль» здесь не случайное слово. В этом проявлялась еще одна новая идея: избегать эклектического набора номеров, объединять их, чтобы зрители и акробатику, и жонглирование, и другие номера воспринимали как части художественного целого.

После просмотра первого варианта московской программы часть номеров заменили, а мне посоветовали улучшить репертуар. Я не растерялся. Я знал, что такое труд, и занялся подбором новых шуток и распределением их в паузах так, чтобы каждая реприза имела отношение к предыдущему или следующему номеру программы.

Однако после второго и третьего просмотров цирковую программу продолжали ломать, и я перестал ориентироваться. Потому и решил положиться только на свое чутье, чтобы в последний момент уловить главное в окончательно сформированной программе и быстро найти к нему ход.

Мне запомнились эти напряженные дни последних прикидок и репетиций. В цирковой программе появились пролог и финал, как бы обрамляющие различные по жанрам номера, собирающие их в единое целое, а порой и все представление строилось по единому сюжету. Курс на цельность циркового представления роднил разобщенных артистов. Исчезали родовые профессиональные секреты. Успех одного становился успехом многих, в цирке появился новый закон — взаимопомощи.

В течение сезона коверный старается не прискучить зрителям одними и теми же шутками. Он знает, что интересное представление привлечет в цирк зрителей во второй и третий раз. Эти люди вправе требовать новых шуток. И коверный тщательно подготавливает и распределяет весь запас смешных сценок на две или три программы, зная, какие будут в них номера.

Для меня эта проблема была особенно трудной. Реприз у моего Карандаша было еще маловато. Их и на одну программу еле хватало. Обычно в таких случаях клоун обращается к репертуару других коверных, к арсеналу старых реприз, к знаменитой тетради Белого клоуна Альперова. Источником реприз для меня стала сама цирковая программа. Помог опыт выступлений в чаплинской маске и гастроли в Сочи.

Почувствовать природу и стиль каждого номера, подмечать главное и потом пародийно обыгрывать — было в характере моего персонажа. При этом основное свое внимание я сосредоточивал не на пародийном трюке, а на том, как должен вести себя Карандаш. И зрители, встречая улыбкой комика, не сразу замечали, что основное впечатление на них производит характер, комическое, но правдивое поведение маленького человека.

— Но ведь со словом «цирк» обычно связана бурная реакция зрителей. А ее вряд ли могли вызвать полутона, которые вы внесли в свою игру.

— А вот у меня не было сомнений по этому поводу. Я был уверен в своей манере подачи смешного, понимая, что зрители ждут от клоуна не только содержательных реприз, но и чувства меры, обаяния личности, нравственного и физического здоровья.

Оптимизм, вот что было главное в новом характере.

— Я бы сказал, что главное в Карандаше — гуманность.

— Но и гуманность, и оптимизм — черты, над которыми можно работать всю жизнь. Я видел перспективу, хотя и сознавал, что оригинальный персонаж повлечет за собой большие сложности в работе. Персонаж этот был очень живой и непокорный. Я всегда мог справиться с ним, с этим вторым «я», которое временами помимо воли его хозяина вырывалось на простор.

Нельзя сказать, что в 1936 году Карандаш уже полностью сформировался. В течение сезона продолжали еще рождаться его отдельные черты, уточнялось поведение. Я искал внутренние проявления характера, а не шел по линии анекдотических ситуаций, в которые этот характер мог быть поставлен. Такие ситуации могли свести игру к буффонной и отбросить к тем временам, когда смех ставился выше улыбки.

— А вы считаете, что улыбка — выше?

— На первый взгляд между тем и другим нет принципиальной разницы. Но это не так. Всякое преувеличенное проявление исключает многообразие оттенков в сценическом действии, будь то в театре или в цирке. Я враг преувеличенных, бурных эмоций. Они мешают зрителям воспринимать мысль. Я люблю, когда люди задумываются над тем, что видят на арене. Умеренность и такт в поведении актера помогают завоевать расположение зрителей, поэтому я всегда заботился о том, чтобы смех и улыбка вызывали чувство душевной близости зрителя и артиста.

Не так-то просто было шагать в ногу со временем. Некоторые артисты попросту отказывались работать в жанре клоунады, лишь бы не слышать упреков в том, что их репризы устарели. Боялась упреков и администрация крупных цирков. Клоунада стала козлом отпущения в критике цирковых программ, Антре (этим французским словом назвали сценки, то есть самостоятельные выступления клоунов между основными номерами программы) нередко ставили в прологи, которыми открывалось представление. Там клоуны несли, как тогда выражались, смысловую нагрузку, разыгрывая сценки на злобу дня, и в паузах между номерами уже не выходили.

Но все это болезни роста. Комический жанр в цирке не мог умереть. По-прежнему от коверного клоуна требовали активного и по-цирковому яркого отражения действительности. Таким был, например, клоун-сатирик Виталий Лазаренко.

Виталий Ефимович Лазаренко прошел школу ярмарочного балагана. Здесь он научился делать сальто и прыжки и уже тогда пересыпал их злободневными шутками. Большую пользу для Лазаренко принесла работа в одной программе с Анатолием Леонидовичем Дуровым в 1906 году. С этого года Виталий Лазаренко становится клоуном-сатириком. Он мог заявить на представлении: «Дума потому дума, что много думает и ничего не делает» — или сравнить прыжок через лошадь с прыжками Гучкова за министерским портфелем и т. д. После февраля 1917 года он читал:

Дрожат цари, когда идет свобода.

Но клоуну нечего дрожать.

Он из народа, для народа —

С него короны не сорвать…

И тут же делал прыжок, приземляясь на бычий пузырь. Пузырь лопался, а Лазаренко говорил: «Вот так и старый режим!»

После революции Виталий Ефимович работал над своим репертуаром вместе с В. Маяковским, Д. Бедным, В. Лебедевым-Кумачом, Н. Адуевым. Он мастерски сочетал специфику клоунады с политической и бытовой сатирой и откликался на все события в стране.

В. Лазаренко выступал во время демонстраций, на площадях Москвы. Он говорил зрителям:

В день Первого мая я, разумеется,

Не пожалею ни сил, ни ног.

Рабочим, крестьянам, красноармейцам

Я посвящаю свой лучший прыжок…

И прыгал через извозчиков, телеги, грузовики… В 1920 году он читал «Азбуку» В. Маяковского от «А» до «Я»:

Деникин было взял Воронеж —

Дяденька, брось, а то уронишь.

Японцы, белых всуе учите.

Ярмо микадо нам не всучите и т. д.

Когда в стране был поставлен вопрос о всеобуче, Лазаренко откликнулся на этот призыв:

Эй, молодежь, садись за книгу!

Бери науку за бока.

И по-советски к знанью прыгай,

Освоив технику прыжка.

И прыгал через слонов или лошадей на арене цирка и даже через стол президиума в день присвоения ему почетного звания заслуженного артиста республики в 1929 году.

Но у коверного клоуна были несколько иные задачи. К тому же мой персонаж, маленький неудачник-оптимист, был совсем другого характера, и ему нужны были свои шутки, сценки. Репертуар все еще оставался главной моей заботой. Одни лишь пародии и импровизации, как в начале московской программы, меня не удовлетворяли. Может быть, мне помогут дрессированные животные, птицы? Гусь, запряженный в сани, езда по манежу на осле-велосипеде, собака, вылезающая из надетой на нее мохнатой шкуры, то есть как бы «лезущая из кожи» — таковы были мои первые трюки. А в основном в окружающей жизни и цирковой программе я искал комические ситуации. Все это если не давало прямой подсказки, то настраивало на определенный лад.

Я пересматривал свой запас пародий, оставлял лишь те, что мог показать в своем характере. Например, после китайского номера, когда артисты прыгали через круги с огнем, можно было и мне прыгнуть «рыбкой» в такой круг. Но захочет ли это сделать Карандаш?

Днем на манеже артисты работают над новыми номерами. Считаю, что комик не может быть безразличен к этим репетициям; нужно знакомиться с номерами, наблюдать за артистами, стремиться подхватить их темп. Меня интересовало все: и прогон лошадей, и установка аппаратуры, и занятия балетной труппы. За кулисами тоже тренировались артисты. Я стремился успеть везде: хотелось понять, что больше всего нравится самому исполнителю. Обычно это же нравится и зрителям. Запоминая это, комик может в своей репризе изобразить наиболее яркий момент…

Но видеть надо уметь. Впечатление от номера должно быть целостным. Для этого надо сесть подальше от арены, подальше от любопытных, которых много на каждой репетиции, чтобы видеть номер в целом и не слышать чужих мнений. В тишине верхних рядов приходят в голову нужные мысли. Бывает так, что они оказываются полезными не только для комика, но и для артистов.

Наездник из группы Сержа Александрова выводит лошадь, белую, в черных пятнах, похожих на чернильные брызги. Издали она мне показалась грязной. Помыть лошадь? Сразу можно представить, как идешь следом за ней с ведерком и мочалкой и пытаешься «отмыть грязь».

У силовых жонглеров Нельгар мое внимание привлекли панцирные металлические кружки на костюме, сверкавшие в лучах прожектора, как рыбья чешуя. Значит, можно спародировать их номер, надев на себя трусики, обвешанные маленькими зеркальцами. Ну, а дальше можно использовать основное в номере поднятия тяжестей. Если коверный — маленький и на вид слабый, то ему нужно попытаться поднять предмет потяжелее. Пусть он раздавит меня в лепешку. Мое сплюснутое изображение можно будет показать зрителям…

Иногда что-то подсказывал реквизит. Рупор, которым режиссер подавал команду артистам, очень напоминал урну для окурков, треножник мог сойти за штатив для фотоаппарата…

Когда на арене готовился большой аттракцион, моя задача менялась. Теперь я должен был отвлекать зрителя от цирковой кухни. Что, если взять, например, ширму из прозрачного материала? Такая ширма вызовет смех, даже если ее просто показать. Далее я начинал думать о действии. Прежде всего за ширмой надо кого-то прятать. Значит, надо найти причину, заставляющую человека прятаться. Найти ее в программе или в жизни? Второе более привлекательно, я начинал искать в памяти подходящий момент из запаса впечатлений. Вспоминалось ателье… Ширма… Разорванные брюки… Стоп! Пожалуй, эта сценка получится, если все тщательно продумать.

Так в моей жизни на манеже наметились два пути: заблаговременная подготовка реприз и свободная импровизация. Второе дополняло первое. Почувствовав, что та или иная реприза не вызывает должного отклика зрителей, я на ходу менял последовательность действия, импровизировал, чутко прислушиваясь к реакции зала. В этих случаях я редко ошибался.

Импровизация временами становилась игрой. Я нарочно создавал трудности, и Карандаш, словно второй человек, живущий во мне, выпутывался из них, проявляя себя так, что это вызывало улыбку зрителей.

Вот на арене стойка для сетки. Вполне возможно, что Карандаш вследствие живости своего характера, удирая, стукнется о нее. А может, лучше так: за очередную проделку Карандаша настигает пуля. Трагедия! Но Карандаш спокойно вынимает пулю из штанов. Оказывается, что пуля — это большой огурец. И сразу прозвучит мысль: этот проказник способен все превратить в шутку.

Поиски реприз, шуток продолжались и дома. Котенок с бархатной шерсткой наводил на мысль использовать его как бархатку для наведения глянца на ботинки. А не грубо ли это — вынуть из кармана котенка и провести им по ногам? Но можно после этого дать котенку сосиску, и все увидят, что труд справедливо вознагражден.

Не забывайте, что в цирке путь к смешному всегда лежит через эксцентричность поведения. Как это ни парадоксально, обыденность мне всегда приходилось соединять с эксцентричностью или даже с абсурдом.

Вспомните пословицу: так бы работал, как ест! Ведь существуют же люди, у которых пот выступает во время еды. Так давайте повернем это явление обратной стороной — покажем еду как труд. Да не простой, а квалифицированный, требующий немалого опыта… Основа для смешной сценки есть! И я брал свинью, предлагал ей поесть из лохани, а потом выдавал это «достижение» за чудо дрессировки.

На репетиции подумал, что свинья — животное для манежа необычное. Надо найти кого-то попроще. В следующий раз привел собаку, дворняжку с обрывком веревки на шее. Поводил ее по кругу, показал зрителям, потом взял тарелку, торжественно, с магическими жестами положил на нее сосиску и поставил все это перед носом. Возглас: «Ап!» — и сосиска молниеносно исчезла. Теперь можно было показать зрителям пустую тарелку и убедить их в том, что фокус удался. Церемонный поклон «дрессировщика» заключал репризу.

На первый взгляд смешными кажутся распространенные в быту поговорки. Поэтому выражение «побежал, аж пятки засверкали» подсказало такую шутку. Я вмонтировал в задники ботинок по электрической лампочке и, убегая в испуге, что случается нередко, включал их. Так же обыграл я выражение: «На большой палец!» На вопрос «Как дела?» в быту часто отвечают еще короче: «Во!», показывая большой палец. Я решил сделать палец как можно больше, в соответствии с «отличным» состоянием моих дел. Этот огромный палец поднимал обычно после того, как делал какой-нибудь пустячок.

Когда репризы были готовы, я шел на суд к Александру Борисовичу Буше. У него было обостренное чувство комического. Вечером за бокалом вина он не спеша анализировал мои находки, с удовольствием фантазировал. Для любого коверного мнение Буше было первой проверкой новой сценки. Если артист в чем-либо сомневался, Александр Борисович выступал как эксперт, и мнение его было безошибочным.

Последние находки, последние штрихи… Теперь самое время вынести сценки на манеж, где персонаж каждым своим движением вызывает ответное движение в зале. Это была моя последняя репетиция.

Все лето перед новым сезоном работа была исключительно напряженной.

Я должен был доказать, что Карандаш не временное явление, что он растет, он современен. На фронтоне цирка появляется волнующая надпись: «Все билеты проданы». Это значит, тысячи зрителей готовы судить о новом представлении.

Вечером 21 сентября 1936 года Московский цирк сверкает огнями. Как солдаты на смотре, выстраиваются униформисты. Яркий ковер укрывает весь манеж. Вот дирижер поднял палочку. Торжественный Буше появился в форганге. Марш! Премьера началась.

Выходят артисты Рудиф, Асми, Нельгар, Ван-Риж и другие. Я называю псевдонимы советской цирковой молодежи: Нелипович, Сметаниных, Голядзе… Имя «Карандаш» (на афише оно писалось: Каран д’Аш) звучало среди них, пожалуй, достаточно интригующе.

Порадовало очень серьезное внимание прессы к нашей премьере. «Правда», «Известия», «Театральная декада» отмечали новизну, стройность цирковой программы, мастерство и смелость молодых артистов. Еще немало промахов было у моего Карандаша на арене, зато теперь я узнал, как их исправить. В те дни я прочел в газете «Правда»: «В цирке весело и занимательно. Клоунада у ковра, представляющая чрезвычайно трудный вид циркового искусства, заслуживает всяческой похвалы. Клоун Карандаш, хотя и не полностью освободился от штампов, находит много свежих приемов, вызывающих веселую реакцию зала».

Для меня эта фраза прозвучала как толчок к действию. Я хотел быть именно клоуном, цирковым персонажем, неосвобожденным от штампа.

МОСКОВСКИЙ ЦИРК

БОЛЬШАЯ ЦИРКОВАЯ ПРОГРАММА

ВЕСЬ ВЕЧЕР НА МАНЕЖЕ

КАРАН д’АШ

Кто из старых москвичей не помнит эти афиши?

Весь вечер!.. Но где же он? Уже гремит музыка, идет парад артистов, начинается первый номер программы, а Карандаша все нет. Впрочем, смотрите, кто это прячется за кулисами? Определенно, это Карандаш. Да, это он! Его привлекли трюки артистов, и он, как бы стесняясь обнаружить свой живой интерес, скромно, бочком подвигается к арене.

А трюки делаются все сложнее, возрастает внимание зрительного зала и Карандаша. И вдруг Карандаш не выдерживает. Пользуясь небольшой паузой, он снимает пиджак и чрезвычайно серьезно пытается выполнить акробатическое упражнение. Это было смешно и создавало особое настроение в зрительном зале.

Не сразу мы замечали, что своим вмешательством коверный сделал цирковое действие ярче и разнообразнее. Очередной номер словно заиграл красками.

Так зал получал визитную карточку одного из самых популярных клоунов. И мы, зрители, становились веселее, словно были обласканы хозяином дома.

Карандаш хорошо помнит эти вечера и любит о них рассказывать:

— Акробаты на батуде! — объявляет Буше.

— Через пять минут, когда окончится номер, мне нужно заполнить паузу. Батуд — натянутая упругая сетка — позволяет делать на ней смешные прыжки, перевороты. Сейчас я влезу… Но что это? Номер кончается, и униформисты убирают сетку. Просить, чтобы батуд поставили обратно? Нельзя. Пропадет экспромт. Значит, надо срочно выдумать что-то другое…

Я стою посредине манежа и разглядываю стойки для сетки. Униформисты собирают их. Что ж, и я буду делать то же самое. Сложив в кучу большое количество стоек, я делаю широкий жест, показывая, что сейчас заберу все… И спокойно беру всего лишь одну и уношу за кулисы с чувством хорошо выполненной большой работы.

А случается, что в дни премьеры один номер заменяют другим. Соответственно надо менять и репризу. Но для подготовки новой у коверного нет времени, спасти его может только находчивость. Вот рабочие арены устанавливают турник для гимнастов, тянут за барьер множество растяжек. А я только сейчас узнаю об этом номере. Выхожу на манеж. Еще не зная, что мне делать. Я спотыкаюсь об одну растяжку, другую, третью — пока не начинаю понимать, что в этих случайностях есть своя система. Совсем немножко добавить сюда смешного, и все увидят, как человек ищет выход из «трех сосен». Маленький человек спотыкается о последнюю растяжку, обходит ее, снова спотыкается, и еще раз, и еще, в полной уверенности, что со всех сторон его окружают непреодолимые препятствия… А зал давно смеется. Экспромт удался.

Однако повторить его на следующем представлении не всегда удается. Надо создавать новый. Только на представлении? Я стал специально думать об экспромте на репетиции. Сделал куклу, и на одной из репетиций вручил ее униформистам. Молодые парни стали играть с ней, перебрасывая из рук в руки, а я наблюдал за ними со стороны. И увидел: лучше всего получались с куклой акробатические упражнения. Значит, я могу именно это делать в одной из пауз.

Но как быть с выступлением джигитов Али-Бека Кантемирова в Московском цирке? Все казалось давно известным: и яркие черкески наездников и сабли. Наконец взгляд упал на наган, который иногда называют «пушкой». Это уже неплохо. Может, и в самом деле выйти коверному с пушкой в кобуре. Что же дальше?

И я начал фантазировать. Купил в магазине игрушек пушку. По ее образцу столяр сделал другую — побольше, внушительнее. Теперь надо было оживить пушку. Оживить — значит научить стрелять. Но стрельба — дело серьезное, а надо, чтобы люди смеялись. Ну что ж, при желании можно решить и эту проблему. Не грубовато ли только выйдет?..

Верхом на палочке с лошадиной головкой, в костюме наездника Карандаш выезжает на манеж и начинает «лихие» трюки. Все смеются. Но Карандаш негодует: смеяться над джигитом? Недопустимо! И он выхватывает из кобуры бронзовую пушку екатерининского образца. Ежиком для примуса, словно канонирским ежом, забивает в нее заряд, прицеливается в обидчика. Пли! Летит большой соленый огурец…

Я ушел недовольный с арены. Слабая реприза. Со вздохом начинаю думать о следующей паузе. В ней наметил показать сценку с прозрачной ширмой.

Завязка — нечаянно разорванные брюки. Даже в самом маленьком происшествии нужна строгая причинная связь. Как разорваны брюки? На ком? Может, выгоднее быть виновником, чем пострадавшим? Да, пожалуй, так лучше. Карандаш нечаянно рвет брюки на униформисте, а тот ничего об этом не знает, ходит и занимается своим делом. Карандаша начинает мучить совесть, и он пытается под благовидным предлогом увести пострадавшего с посторонних глаз. Но униформист не понимает, в чем дело, и продолжает работать. Вот здесь-то появляется на манеже ширма. Карандаш хочет спрятать пострадавшего и починить брюки.

За прозрачной ширмой Карандаш поставил пострадавшего униформиста на четвереньки и конторским клеем стал наклеивать большую бумажную заплату.

Играл эту шутку, я стремился подчеркнуть последовательность внутренних переживаний Карандаша. Вот он выходит веселый и шаловливый и совершает оплошность: порвал рабочему брюки. Зрители улыбаются. Это плохо. Ведь они насмехаются над ни в чем не повинным человеком. И он спешит исправить положение и принимает насмешки на себя. Теперь зрители смеются над Карандашом, над его наивностью, рассеянностью. Но пусть, это ничего. Зато цель достигнута. А то, что зрители смеются над Карандашом, — что ж, такова его судьба…

В номере дрессировщика Монкевича лошади умеют сидеть на стульях. Тогда я подумал — почему бы Карандашу не выступить с ослом Мишкой? Показать, что владеет трюком не хуже настоящего дрессировщика.

Прежде всего Мишка кланяется зрителям, становясь при этом на колени. После этого торжественного начала Карандаш предлагает ослу стул. Осел отказывается. Карандаш настаивает. Что делать? Может, просто потянуть упрямца за хвост? Но маленький Карандаш ничего не может поделать со своим большим партнером. Тогда он на секунду задумывается и вынимает из широких штанов магнит, кладет под сиденье, и осла мигом «притягивает» к стулу.

А на другом представлении строгий Буше решает положить конец возне Карандаша на манеже. Я отвергаю претензии инспектора и с достоинством показываю, что по этому вопросу следует обращаться непосредственно к ослу. Но когда Буше поворачивался к ослу, тот угрожающе вскакивал, и респектабельный инспектор трусил по манежу прочь от возмущенного животного. Это был сенсационный момент, крайнее нарушение цирковых приличий. Зал смеялся. А потом следовал спокойный финал. Я вынимал из широких штанов бутылочку с молоком, протягивал ослу, и тот послушно шел за кулисы.

Во всем этом было много лукавства, детской хитрости и озорства.

В номере дрессировщика Ефимова лошадь-«фокусник» может решать задачи, выбирать платок определенного цвета и приносить его дрессировщику.

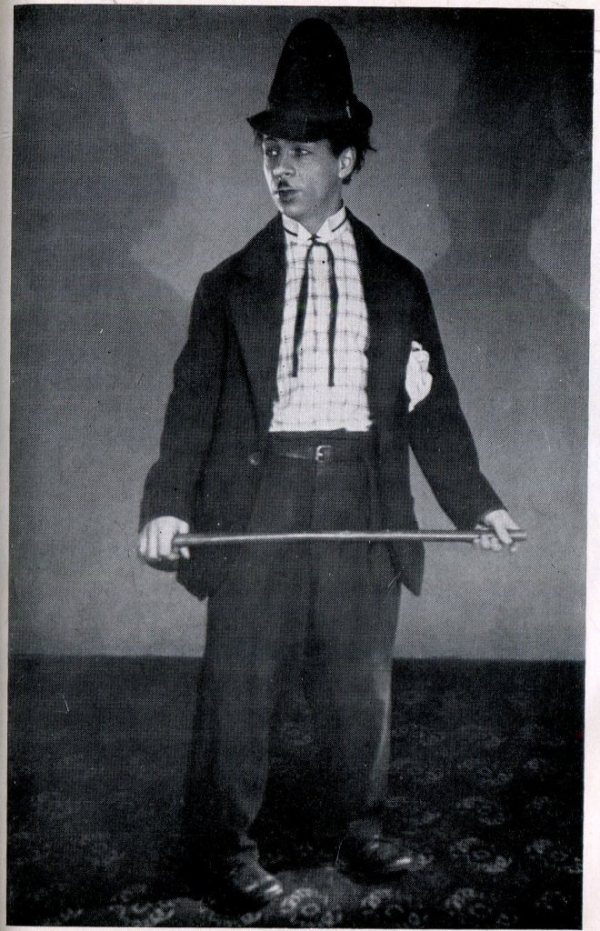

Рыжий Вася.

В облике Чарли Чаплина.

Без грима.

В роли неунывающего дачника.

Родился Карандаш.

На фронте перед бойцами.

«Речь министра пропаганды Геббельса».

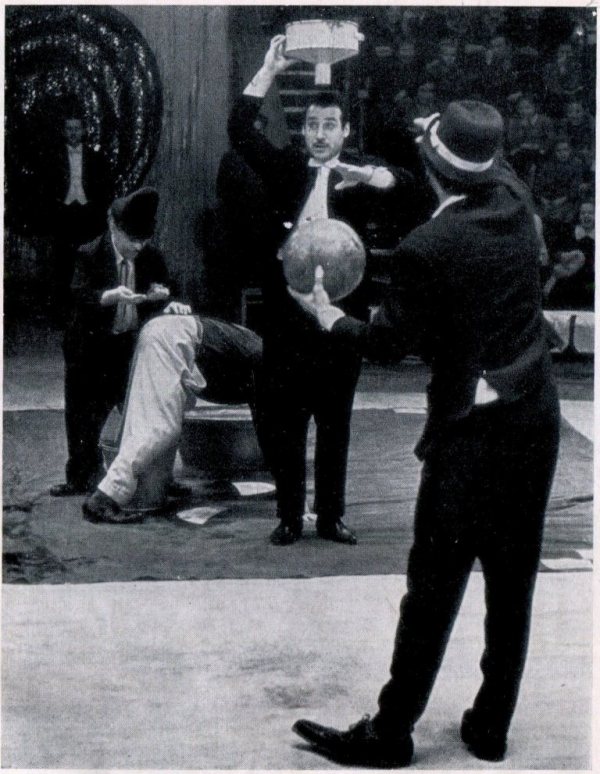

Свободная импровизация…

…и заранее подготовленная реприза.

В клоунаде «Вода».

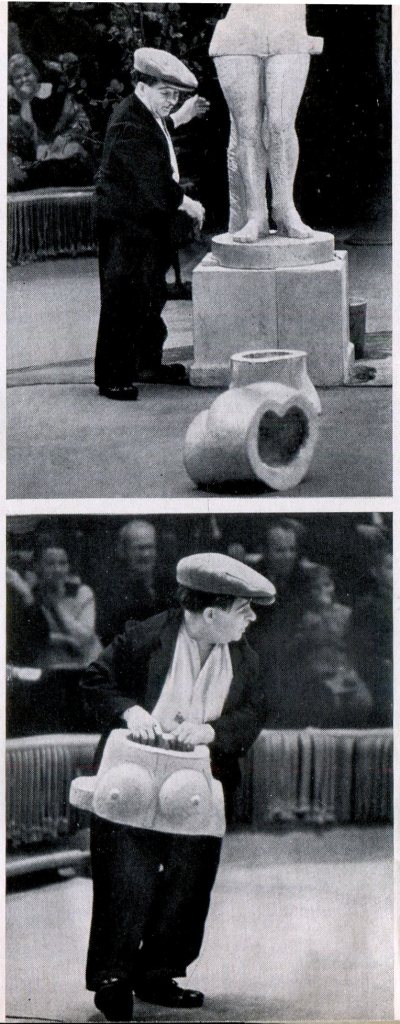

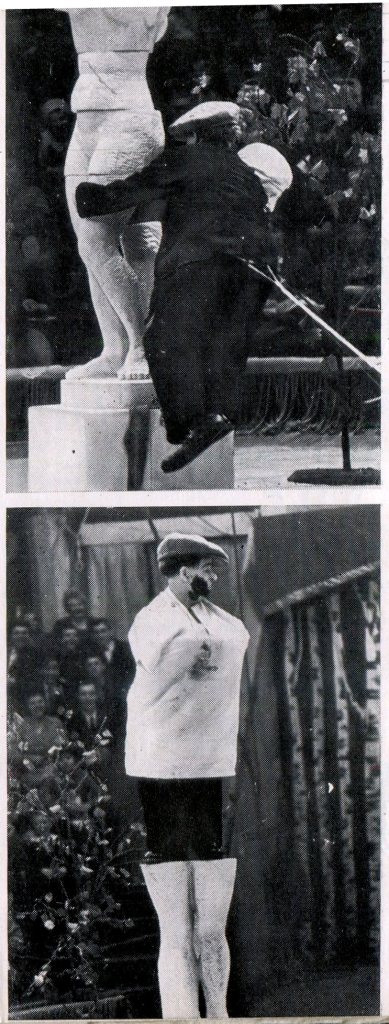

Сценка «Случай в парке». ►

И вдруг кто-то из зрителей начинает задавать вопросы артисту, отпускать шуточки… Ну конечно, это Карандаш. Он сидит в первом ряду и, судя по всему, очень заинтересован номером. Даже по реакции зала на Карандаша-зрителя можно судить, что его поведение в партере не менее интересно, чем на арене. Но это не сценка. Артист выполняет совсем другую роль: он вместе с Ефимовым ведет номер. Живое любопытство коверного, его вопросы и реплики на сей раз та движущая сила, которая дает дрессировщику возможность естественно продемонстрировать свои достижения. Знаток цирка мог бы возразить: роль «подначивателя» мог бы выполнять служащий, «подсадка». Есть и такой прием в цирке. Но в этом было бы что-то искусственное. В самом деле, не может же зритель вести номер! А клоун может. Пользуясь своим положением в цирке, Карандаш «запросто» разговаривает с дрессировщиком. Разговаривает потому, что номер его действительно заинтересовал. Искренность Карандаша заставляет нас поверить в его предельную естественность и на этот раз.

— Не раз мне приходилось выступать в одной программе с клоунами Бим-Бом. Эта яркая пара исполняла сатирические сценки и куплеты, посвященные событиям дня. Меня особенно привлекало в Бим-Бомах умение играть на эксцентрических музыкальных инструментах.

После их номера я выходил с мячом. Вдруг мяч начинал выпускать воздух, и в зале раздавалось: «Уйди-уйди!» Так знакомый предмет превращался в популярную в то время мальчишескую свистульку.

Сначала я недоумевал, пытался утихомирить оживший мяч, но мяч свистел и под пальцами; садился на него, мяч пищал сильнее; хлопал по нему — мяч плакал; подбрасывал — мяч негодовал. Получив от меня рожок с молоком, мяч наконец успокаивался…

Работая над подобными сценками, я убедился, что характер персонажа можно рисовать не только крупными мазками. В каждой мелочи, в каждом движении скрыт свой внутренний смысл, который нужно лишь проявить, как на кинопленке, и показать зрителю. Недаром говорится: человек состоит из мелочей.

При разработке репризы я всегда внимательно следил за тем, чтобы все звенья в цепи событий были родственны и взаимосвязаны. Один небрежный штрих, необдуманный поступок — и цепь рвется, линия поведения кажется фальшивой. Больше всего я боюсь «случайного» смеха зрителей. Одобрительная реакция могла быть оскорбительной, если в ней была доля снисхождения к моим действиям. Пусть лучше смех и улыбки будут лишь на четверть ответом на смешной трюк, думал я, но зато на три четверти следствием психологически точного поведения.

Карандаш выходит на сей раз с небольшим ящичком под мышкой. Заметив, какой он важный, мы понимаем: этот человек имеет в сравнении с нами какие-то козыри… Действительно: Карандаш закуривает. Запрещенное действие. Сколько конфликтов происходило на манеже из-за этого. Вот и теперь на разгуливающего с папироской клоуна обрушивается гнев Буше. Но Карандаш спокоен. Нельзя курить? Что ж. Он вынимает изо рта папироску, достает из ящичка спринцовку с водой, надевает блестящую пожарную каску и гасит «опасный» огонь. Затем снова закуривает и удобно устраивается на своем пожарном ящичке. Но как он это делает! Во всем его облике чувство правоты, спокойной предусмотрительности, в которой есть всегда и лукавая черточка.

Я перечитываю очерк Татьяны Тэсс в «Известиях» начала 40-х годов. Вот как журналистка увидела Карандаша:

«На этот раз он выходит в белых перчатках. Мы уже привыкли к его костюму, мы знаем измятую, мягкую шляпу, большие башмаки, галстук, щегольски повязанный на рваной клетчатой рубашке, брюки с бездонными карманами, из которых может вылететь голубь или выскочить с лаем маленький черный бородатый крысолов.

На этот раз на нем белые перчатки. Он выходит, как всегда, весело и независимо, словно для собственного развлечения. С разбега скользит по ковру, как это делают дети на покрытом льдом тротуаре. Ему это очень нравится. Потом он останавливается и начинает снимать перчатки. Вот и у него белые перчатки джентльмена. Но когда он снимает одну, мы видим, что это вовсе не перчатка, а обыкновенный белый нитяной носок. На нем даже болтается подвязка. Публика смеется. Он продолжает стягивать другой носок тем же элегантным жестом, предназначенным для шикарных перчаток, неторопливо, высокомерно. Публика смеется еще больше. Ее смешит уже не самый трюк, не то, что на человеке вместо перчаток носки. Гораздо смешнее отношение человека к этому.

У Карандаша всегда есть свой… «акцент смешного». Акцент этот, как правило, сосредоточен не на трюке, а на его собственном, личном отношении к этому трюку, на системе его поведения на манеже.

Вот Карандаш, не найдя в магазинах запасных частей для своего велосипеда, выезжает на ослике. Вместо стремян у него велосипедные педали. Артист деловито крутит педали, правит укрепленным на шее осла рулем, жмет гудок Затем слезает с седла и озабоченно проверяет, «не спустила ли камера». Покачав головой, снимает насос, приставляет к ноге и старательно накачивает воздух. По-хозяйски поправляет номер на ослином заду и едет дальше…

Это тот же характерный для Карандаша «акцент смешного», сделанный не на основном, а на второстепенном. Не на происшествии, а на его отношении к этому происшествию. Вот почему Карандаша так трудно копировать. Основное же у Карандаша — это то, что он все делает «между прочим» и для собственного удовольствия. Это придает его работе очень импонирующие черты независимости. Он никогда не заискивает перед публикой, всегда ходит по манежу сам по себе и все время придумывает новые развлечения…»

Однако Карандаш способен и на «безрассудные» поступки. Помните аттракцион в аквариуме? Морские львы в аквариуме играют в мяч, ныряют. Девушки-пловчихи выполняют различные пластические движения под водой. Карандаш тоже хочет продемонстрировать свою ловкость и красоту. Выбежав в огромных белых трусах, прыгает в воду, но, увидев прямо перед собой усатые морды морских львов, он от испуга беспомощно барахтается и зовет на помощь. Девушки спасают его. Карандаш выносит из-за кулис табурет, натягивает веревку и вешает на нее сырое полотенце, а потом и… самого себя, пристегнув за трусы большой бельевой прищепкой. Зал смеется, узнавая в этом характер Карандаша, всегда серьезно представляющего смешное.

Когда смотришь на «злоключения» Карандаша, кажется, все ему подыгрывает: и суета униформы, и чужая бутафория, все предметы оживают у него в руках…

— Случается, что тему для репризы подсказывает самая обыкновенная вещь, знакомый предмет, который стоит только немного изменить, и он заиграет по-своему, вызовет улыбку. При этом реквизит не должен выходить на первый план. Избежать преувеличений в реквизите — немалая проблема для клоуна, придерживающегося жизненной нормы.

Раньше считалось: берет клоун молоток — значит, это должен быть по размерам целый молот, нож — не меньше кинжала. Преувеличение в гриме, костюме, реквизите и поведении имело одну меру: чем больше, тем лучше. Клоун-буфф мог вынести на арену клетку, в которой вместо птички была подвешена большая галоша. Может, это и смешно, но смешно от вещи, а не от клоуна.

Думаю, вещь должна быть на втором плане, она лишь дополняет смешное. Размер ее может быть немного больше, чем обычно, чтобы быть столь же правдивой и жизненной, как и поведение комика.

Вот я решил вытереть пот со лба. Для этого вынимаю из кармана пресс-папье и прикладываю ко лбу. Пресс-папье обыкновенное, с настоящей промокательной бумагой. Дань цирку оно отдает лишь в том, что несколько больше обычного, ровно настолько, чтобы его отчетливо было видно из самого верхнего ряда. Есть тут и вторая тайная цель: увеличенное пресс-папье как бы уменьшает фигуру артиста, остается впечатление, что это ребенок. Я осторожно подчеркивал свою «детскость». Это важная черта в общем характере персонажа.

А вот еще деталь: окраска предмета. То же пресс-папье должно быть обязательно серым, канцелярским. Но в правиле есть и свои исключения. Иногда надо, чтобы вещь выделялась на общем фоне. В пародии на дрессировщика сосиску я даю собачке на тарелке, окрашенной в яркий цвет.

Так от номера к номеру, от программы к программе двигался вперед Карандаш. Росло мастерство артиста. Этот персонаж как бы слился с личностью исполнителя. Есть только Карандаш, всегда живой, никогда не выходящий из рамок своего характера. Многие критики пытались понять секрет его мастерства. «Свой метод плюс талант», — говорили они.

Но в чем же все-таки секрет современного искусства клоунады?

— Я редко пользовался готовым текстом репризы в его первоначальном виде. Этот полуфабрикат надо сделать съедобным, прежде вообще проверить на вкус. Это значит, надо выявить, есть ли в репризе черты, подходящие для показа ее именно в твоей маске, в твоем характере.

Мне нравилось проверять новую репризу на детях. Если они одобряли, я окончательно дорабатывал репризу. Очень важно поставить репризу на свое место в программе, как говорят в цирке, хорошо «продать» ее.

Если выучен текст, то успех репризы обеспечен лишь наполовину. Важно уметь подать ее. Как сосредоточить на себе все внимание зрительного зала?

Решить такую задачу в театре легче, чем у нас. В цирке внимание зрителя рассеивается: ведь действие происходит на манеже. Это далеко не единственная здесь сценическая площадка — в воздухе, под куполом, на барьере, над форгангом и непосредственно между кресел. Где-то, на какой-то из площадок покажется комик… И если он пользуется не грубыми методами привлечения внимания, то задача становится еще труднее.

Цирковые традиции знают немало приемов, которые помогают сосредоточить внимание зрителя: барабанная дробь при трюке, луч прожектора, пауза оркестра в определенном месте, знаменитый выкрик «Ап!» — все это «продажа» номера. А старый цирковой Рыжий обычно привлекал к себе внимание зрителей, скатываясь из амфитеатра в партер с пустыми гремящими ведрами…

Но я не мог следовать этим приемам. Чаще всего появляюсь в том самом месте и в то самое время, когда артисты в конце номера раскланиваются, могу сказать: «Здравствуйте!» А могу и не сказать. Но мое появление всегда преследует цель знакомства со зрителями.

Мое правило — никогда не начинать репризы до того, как зрители не привыкнут к коверному. И только когда загадочным «ничегонеделанием» привлечено всеобщее внимание, я веду зрителей от занимательной детали к другой теме. Ведь я не педантичный исполнитель репризы «от сих до сих», а живой персонаж.

Обращаю ваше внимание на то, что уход с манежа должен быть осмысленный. Этого требует течение репризы. Иногда я ухожу так, словно действие переносится за кулисы, пока выступают другие артисты программы…

Иному кажется, что можно смешить долго. Но нужно знать психологию человека. Долго смеяться нельзя. Устанешь. Притупляется восприятие. Поэтому я даю зрителям передышку. Иногда нарочно снижаю темп нарастания смешного. Зрители отдохнут, и тут последует самое забавное. Естественно, что и реакция на него выразится теперь в удвоенной степени. «Не перекармливать смешным» — вот мой принцип.

Очень важна окончательная расстановка реприз в паузах циркового представления. Артист должен не просто определить порядок реприз в зависимости от степени смешного в них, но и предугадать реакцию зала на прошедший номер программы, чтобы сценка пришлась кстати и гармонировала с соседними номерами. Такая скрупулезность в работе необходима: благодаря ей все номера программы сливаются в единый спектакль с правильным ритмом.

Когда-то был такой случай: мой Чарли Чаплин участвовал в воздушном полете. На трапеции Чарли была отведена комическая роль. Все испортила администрация цирка. Она заказала афишу: «Воздушный полет при участии Чарли Чаплина». Публика шла на представление, предвкушая, что ей покажут «гвоздь программы», и была разочарована: довольно средний акробат на трапеции! А в другой раз я, попав в такой же номер, неожиданно показал свои трюки. Это понравилось зрителям.

Для лучшей подачи репризы можно найти и неожиданный ход. В эффектном номере Маяцкого партнерши прячутся в большие полые шары, которые артист поднимает на шестах-першах. Как появиться после этого номера коверному? Я решил спрятаться в один из таких шаров и закурить. Дым из шара валит столбом. А Буше возмущается: ведь он только что выставил Карандаша с манежа за курение. Зрители смеются. Вот и создано настроение для очередной репризы…

В другом номере дрессировщик стеганул меня кнутом-шамбарьером, и я с криком убежал. Через некоторое время, почесывая пострадавшее место, появился на манеже. Зрители сразу вспомнили о недавнем происшествии и засмеялись. А мне это и надо было, чтобы начать очередную шутку.

Память о хорошей репризе долго живет у зрителей. Они запоминают смешную ситуацию, и, пользуясь этим, опытный артист придумывает репризы, в которых «продолжение следует». Тогда сквозная сценка может жить в двух-трех паузах.

Выступают акробаты-прыгуны… Это мальчики от семи до тринадцати лет. Прыгают они еще неуверенно, устают быстро. А отдыхать не позволяет темп номера. Тут-то приходит на помощь клоун. В нужный момент он появляется на манеже и, схватив одного из ребят, бежит за кулисы. Номер прерывается. Карандаша настигают. Он с неохотой возвращает «трофей», упирается, останавливается, ворчит, потом жестом просит заменить этого мальчика на другого.

Когда номер кончается, Карандаш еще раз повторяет попытку похищения. Улучив момент, он подходит к мальчику, уговаривает бежать с ним, гладит по голове, вынимает из-за пазухи мешок, показывая: нет ничего приятнее, чем посидеть в нем. Он было уже начинает заталкивать туда юного акробата, но вмешивается Буше. И вот тут «продолжение следует». После серии упражнений акробаты делают минутный перерыв. Карандаш вынимает большую морковку и, предлагает ее перед тем, как снова начать заманивать мальчика в мешок. Разгневанный Буше отбирает все у похитителя, Карандаш бежит следом и кричит: «Отдай морковку!» — ведь он предлагал мальчику свое любимое лакомство.

После выступления акробатов Карандаш, шагая по барьеру, замечает сидящую в первом ряду девушку. Он останавливается, вынимает другой мешок и галантным жестом предлагает девушке занять место мальчика, шарит в кармане и на сей раз вынимает помидор… Теперь на протяжении всего представления девушка в первом ряду становится «жертвой» коверного. Что бы ни делал в очередной паузе, он старается пройти мимо девушки и напомнить о своем намерении, исподтишка показывая ей помидор. Вмешивается Буше. Карандаш пытается увернуться от инспектора с одной лишь целью: еще раз показать девушке помидор и склонить ее к бегству.

Так во все новых и новых экспромтах продолжается эта комическая история, вызывая неизменный смех зала. Теперь уже Карандаш машет рукой на несговорчивую зрительницу и предлагает помидор другой, а потом и третьей…

Финал всей истории: засмотревшись на очередную жертву, коверный падает. Он осторожно засовывает в карман руку и вынимает красную массу. Неловкий рыцарь окончательно посрамлен. Зал хохочет. Что же Карандаш? Весь его вид говорит: теперь можно окончательно отказаться от уговоров. Но, уходя, Карандаш вдруг не выдерживает, оставляет на всякий случай раздавленный помидор на барьере. А вдруг кто-нибудь соблазнится? И когда в следующей паузе помидора не оказалось на месте, Карандаш с изумлением смотрит на ближайшую зрительницу: «Ой, съела!»

Казалось бы, в некоторых сценах нарушены почти все цирковые законы: бесконечные «продолжение следует», поведение коверного по воле случая и т. д. Но это только кажется, что Карандаш ведет себя как попало, потому что во всех экспромтах имеется прочный стержень: верность психологии персонажа, чутье к смешному и его границам…

Непринужденная манера игры годами вырабатывалась у Карандаша. Его «ничегонеделание» становилось более содержательным, чем целая программа действий у иных коверных. Правда, задача держать внимание зрителей не действием, а бездействием казалась многим парадоксальной. Был такой случай: один зритель пришел второй раз на представление и, не увидев сразу Карандаша, спросил: «А где же тот маленький человечек, который ничего не делает? Уж больно хорош!» Это безыскусное замечание было признанием Карандаша и манеры его игры. Я вспомнил тогда слова Станиславского о сыгранной им роли доктора Астрова: «Я же там ничего не делаю, а публика хвалит…»

— Четыре года Карандаш был в Московском цирке. Про вас уже говорили не «весь вечер у ковра», а «четыре года в паузах». Вас полюбили московские зрители. Над чем вы работали в те годы? Какие проблемы встали перед вами?

— Серьезной задачей для меня было овладеть речью. Цирковой Чарли был нем в подражание своему знаменитому оригиналу. Жизнелюбивый Карандаш молчать не мог. Высказывать одними жестами переполнявшие его чувства — что может быть нелепее для этого взрослого ребенка! Первые слова на арене стоили мне больших усилий и казались чужеродными. Только впоследствии удалось приблизить речь к характеру и природе Карандаша.

Сначала слова выручали меня лишь в необходимые моменты. Но жизнь на арене потребовала более частого применения реплик. Из отдельных слов у меня стали складываться фразы, появилась определенная интонация, высокий и тонкий голосок, как у ребенка.

Все чаще я стал задумываться о том, что Карандашу нужен хороший друг на манеже. Но найти подходящего партнера было трудно. Оно и не удивительно: вы видели, как мне было нелегко найти самого себя…

Однажды цирк посетил Платон Михайлович Керженцев — председатель Комитета по делам искусств. После представления он пригласил меня к себе в ложу. Обычно сдержанный, скупой на слова, Платон Михайлович на этот раз шутил и улыбался. Моя работа понравилась ему, и только один совет он дал: завести собаку. Четвероногий друг должен был скрасить одиночество клоуна, стать его спутником и участником многих реприз.

Но претворить хороший совет в жизнь было нелегко. Нужен пес, подходящий к хозяину по внешности и по характеру… Пудель, лайка явно не подходили. Не годились и бульдог, овчарка… Пес должен быть черным, как мой костюм. Что-то родственное должны чувствовать зрители в этих двух фигурах… Пес должен быть небольшим… Я искал очень долго и, как это часто бывает, нашел случайно.

Я увидел пса, недавно привезенного из Англии. Это был шотландский терьер — редкая в те времена порода. Обросший со всех сторон жесткой черной шерстью, с большой головой и короткими ножками, он стоял посреди комнаты, приподняв хвост палочкой, и посматривал черными глазками откуда-то из глубины мохнатой морды. Первый же выход с терьером на манеж Московского цирка убедил меня в правильности выбора. Зрители его полюбили сразу, пса звали Нике, а по-русски — Ника. После дебюта Ники в мою гримировочную пришли кинорежиссер Григорий Александров и артистка Любовь Орлова. Они поздравили меня с четвероногим партнером.

Однако участие собаки в выступлениях породило немало проблем… Первая — имя. Но черный скотч-терьер, похожий на пятно возле черного Карандаша, сам напрашивался на кличку «Клякса». Клякса была совсем не так неразлучна со своим хозяином, как нас стали изображать карикатуристы. Бывали случаи, когда Клякса была просто необходима, а случалось и наоборот — отвлекала и меня самого и зрителей от того, что я собирался делать. Обычно я брал Кляксу на арену в тех случаях, когда ее присутствие дополняло действие. Скоро она научилась выть под дудку, забираться в портфель или чемодан, играть с моей шляпой или быть, наоборот, совершенно неподвижной, когда я «набивал» ею подушку и ложился спать на арене.

Так появился еще один важный штрих, который и завершил создание внешнего портрета Карандаша. Но я продолжал размышлять над проблемой смешного в цирке. Помню, я писал в «Литературной газете» в 1939 году о том, что клоун в советском цирке должен не только смешить, но и вызывать сочувствие и одобрение зрительного зала. Наш клоун не отказывается от наследства классиков комического искусства и использует его в своем творчестве.

Маска — это «упаковка», средство для воплощения задуманного персонажа. Я был Рыжим Васей, Чарли Чаплином… Облик Карандаша для меня также не навеки застывшая цирковая маска. Это шаг в поисках «смешного человека». Часто кажется, что этот персонаж может быть найден в кинофильме: иногда с завистью смотрю на артиста театра, кино, который располагает литературным текстом. И все же единственным помощником в творческих поисках циркового клоуна является сама жизнь. Заменить ее смешным костюмом или ловко придуманным трюком невозможно. Чутко прислушиваться к окружающей жизни, изучать характер нашего зрителя — главная задача советского комика.

— Но ведь из вашей статьи можно сделать вывод, что маска Карандаша временная. И это в самый разгар ее успеха?

— Дело в том, что, радуясь успеху, я одновременно боялся увлечься и задержаться на одном месте. Я страдал уже от одной возможности такого исхода и готов был отказаться от успеха. Это портило мой характер, и многие говорили, что я становлюсь трудным человеком. Но за всем этим было только страстное желание нового, страх перед застоем, который был бы для меня гибельным. Я продолжал много работать, поэтому мой персонаж рос с каждой новой программой.

Карандаш — это современный персонаж. Одно из его качеств — простота. Правда, простотой отличались почти все клоуны. Но одни изображали дураков, другие — поучали. Карандаш же хочет быть умным, и хитрым, и веселым. За внешней забавностью зрители чувствуют глубокий смысл поведения Карандаша: в чистоте отношения к окружающему миру, в умении видеть главное, в оптимизме, беспокойстве, доброте. Все эти качества были, скажем, и у сказочного Иванушки. Но появись Иванушка в наши дни, и ему пришлось бы еще приспосабливаться к окружающему миру. А Карандашу не надо. Он современен, он человек города. Поэтому в общении со зрителем он черпает силы и пищу для жизни. Я боюсь создать впечатление легкости рождения персонажа, внезапности художественных находок. На самом деле этой легкости, этой внезапности не было, каждый шаг был трудным и вытекал один из другого.

Например, в 1940 году я особенно много работал над средствами повышения выразительности моего персонажа и меньше занимался поисками новых сценок. Я уточнял характер Карандаша на арене и занимался тогда исследованием его возможностей, чтобы обновить и укрепить репертуар.

В это же время я делал свои первые шаги в кино. На первых порах было нелегко признать над собой чью-то власть, которая определяла мою игру вплоть до каждого движения. Но скоро я понял, что искусство коллектива может быть сильнее, чем искусство артиста-одиночки.

Я остался недоволен собой в первой роли управдома-бюрократа в фильме «Старый двор»… Зато в кинокомедии «Девушка с характером» сыграл небольшую роль официанта в вагоне-ресторане и почувствовал себя лучше. Под прицелом кинокамеры не могло быть импровизации, как в цирке. Каждое движение четко прорабатывалось на репетициях и на многочисленных «дублях» съемки. Возвращаясь в цирк, я невольно вкладывал в свои сценки точность, которую воспитывали во мне съемки.

Наступила осень 1940 года. В ноябре должен был отмечаться двадцатилетний юбилей советского цирка. К этой дате Московский цирк давно готовился. Отбирали лучшие номера, заказывали пышное оформление. Я тоже должен был участвовать в юбилейной программе. И немало поволновался. Сначала казалось, что моя фигура слишком мелка для парадного спектакля, что мои скромные репризы потеряются на этом фоне. Надо было найти в юбилейном спектакле свое место.

В программе я «высмотрел» места, где напряжение действия будет спадать, образуя естественные паузы. В них-то и решил давать репризы не психологического порядка, а зрелищного, яркие, родственные характеру программы. Зрители должны были увидеть Карандаша в русской пляске с баяном в руках. Правда, внутри баяна стоял патефон, и я время от времени вынимал его и переворачивал пластинку.

В юбилейном представлении 22 ноября участвовали Владимир Григорьевич и Юрий Владимирович Дуровы, Виталий Лазаренко-сын, Леон и Константин Таити и другие лучшие артисты советского цирка. А до спектакля его участники получили самый большой подарок, о котором только могли мечтать: двести пять артистов были награждены орденами и медалями, многие получили почетные звания. В эти дни и я стал заслуженным артистом республики, был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

И все-таки, несмотря на торжественность юбилейного представления, я не мог удержаться от любимых шуток. Озорство Карандаша должно проявиться и на пышном юбилее. Я выехал на арену в ящике из-под мыла. Ящик был привязан бельевой веревкой к роскошной повозке, на которой открывали парад артисты.

Юбилей цирка был и моим юбилеем: десять лет прошло с того дня, как я стал выступать на цирковом манеже. Из них только четыре года существовал на свете Карандаш. Четыре года… Самый живой возраст для ребенка.

Зимой 1940 года одним из наиболее привлекательных московских анонсов был: «В гостях у Карандаша. Большое цирковое обозрение. Начало в 12 часов ночи». Поздним вечером к цирку съезжались сотни гостей. У входа в зрительный зал их встречал сам хозяин. А потом почти до утра длилось большое цирковое представление, на котором паузам для выступления комика было отведено значительно больше места, чем обычно. В один из таких вечеров появился дружеский шарж со словами:

…Он, безусловно, мастер кисти,

хотя он только — Карандаш.

— Эти ночные спектакли продолжались недолго. За рубежом гремела война. Посуровела обстановка внутри страны.

…1 января 1941 года в журнале «Огонек» был помещен мой новогодний тост: «За миллионы смеющихся зрителей. За лучшую советскую кинокомедию. За то, чтобы в цирке было больше шуток и смеха». Прошло полгода. На утреннем представлении в летнем цирке шапито в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького мы узнали, что началась война.

…Вот посмотрите. Мой военный билет. «Запас второго разряда. Состав солдатский. Военно-учетная специальность номер…» Знаете, что это за специальность? Геодезист-топограф. Так вот, серьезность всего происходящего сразу настроила меня на иной лад. Да что я могу теперь показывать? Чем вызывать смех! В таком настроении прошли первые два дня, а на третий день бригада артистов цирка уже давала представление для отправлявшихся на фронт добровольцев.

Скрепя сердце, боясь взглянуть на зрителей, я вышел на арену с Кляксой — и услышал аплодисменты, потом смех. С удивлением заметил улыбки. Помогло привычное понимание аудитории, обостренное внимание к духу времени. В мирные дни Карандаш был весел. Теперь он нахмурился и посуровел, в нем появился новый гражданский пафос, смех стал саркастическим, сатира — гневной. Я еще раз подумал о правильности выбора моего персонажа. Он не шел к зрителям с целью только развлечь, развеселить их. Он радовался с ними вместе, когда к этому были основания, грустил и негодовал теперь. И во всех случаях его присутствие помогало людям.

Дни первой растерянности прошли, и я начал работать по-новому. Появились новые сценки. Например, на голову Карандаша внезапно сваливался огромный паук-крестовик с фашистским знаком на брюхе. Прежний Карандаш, может быть, просто отмахнулся бы от него, а новый брал молот и разбивал паука. Месяцами двумя позже я выбегал из-за кулис со свертком в руках. Буше кричал вдогонку: «Остановись! Куда ты?» Я отвечал: «Немецкое радио сообщило, что Гитлер в четверг в Москве будет. Чай пить в Кремле собирается. Я ему подарок приготовил…» — «Покажи какой». Я снимал чехол и показывал детский стульчик с дырой в сиденье, из которой торчал кинжал…

После того как немцев заставили отступить под Москвой, кончилась и моя первая контратака. Словно боец на фронте, я накопил кое-какой боевой опыт. После первых, в общем-то примитивных, реприз я перешел к более сложным сценкам. В Омске, где зимой 1941–1942 годов выступал Московский цирк, я показал антре: «О том, как немцы на Москву шли». На манеже показывался немецкий «танк» — бочка на бутафорских гусеницах, очень похожая на ассенизационную, только с черными костями на борту. Из бочки выглядывал неузнаваемый Карандаш с лицом получеловека-полузверя, с чугунным котлом вместо каски. Он размахивал большой дубиной и кричал: «Нах Москау!» Танк быстро катился вперед, но на середине манежа происходил взрыв. Бочка рассыпалась, из нее выскакивал фашист в обгорелых лохмотьях. Поняв, что дело плохо, он проворно извлекал из груды обломков палку, платком обвязывал голову и, хромая, удирал за кулисы…

В этой сценке были заложены новые для меня принципы. Карандаш изображал фашиста, и разглядеть в этой роли старые добрые черты его было совершенно невозможно. Лишь после того как фашист скрывался за кулисами, на арену снова выходил Карандаш, и ему аплодировали как исполнителю роли. Конечно, это была не совсем приятная роль: ведь Карандаш никогда раньше не изображал негодяев. Но я утешал себя тем, что реприза имела успех, а для меня это означало, что я нашел возможность показать политическую сатиру, оставаясь Карандашом.

Тем для такой сатиры было много. Но скоро я понял, что не всякая тема годилась для меня. Бывало так: я подготавливаю политическую репризу. Можно выходить на манеж. И вдруг возникал вопрос: почему именно Карандаш показывает ее? И когда на этот вопрос ответ находился не сразу, становилось понятно: от этой репризы нужно отказаться. Я брал тему и решал ее по-своему, так, что даже в показе чуждой мне личности чувствовалось присутствие Карандаша.

И наоборот, простой пересказ событий без участия Карандаша как персонажа — пусть даже в остроумной форме — оказывался неуместным.

Вот, например, была такая сценка: угрожая ножом, я раздевал на манеже униформиста. Когда же инспектор кричал: «Что за хулиганство!», я заносчиво отвечал: «Это не хулиганство, а «новый порядок» в Европе». Здесь я допускал ошибку: Карандаш не мог быть представителем «нового порядка»! А перевоплощение персонажа в другой — отрицательный образ было слишком слабо подчеркнуто в этой сценке и потому неоправданно.

Я научил Кляксу «играть» ту или иную роль, а сам комментировал ее действия. Что собака может показать на арене? Чаще всего лай. Так и родилась реприза «Речь Геббельса».

Клякса влезала на трибуну, ставила на барьер передние лапы и долго лаяла. Делала она это с таким увлечением, что из пасти выступала слюна. Несколько раз я кричал псу: «Довольно трепаться!» Но Клякса «трепалась» долго, а кончив, забиралась в мой огромный портфель. Тут-то я торжественно объявлял: «Речь министра пропаганды Геббельса окончена!» Внезапный поворот темы и необходимая «точка» в конце репризы делались одновременно. В результате из безобидной вначале сценки вырастала острая политическая сатира.

Впоследствии я ставил на трибуну микрофон. И лай Кляксы был слышен в фойе, коридорах цирка и даже на улице. Заслышав его, прохожие обычно говорили: «Геббельс делает доклад».

В феврале 1942 года мы вернулись в Москву. После первых представлений я стал получать письма от московских зрителей. В такое суровое время ласковое слово, сердечный привет были чрезвычайно дороги для нас.

Вот посмотрите письмо инженера В. Андреева:

«Глядя сегодня на манеж, я вспоминаю слова Луначарского о клоуне, имеющем высокий в своем комизме репертуар. Карандаш со своим четвероногим «Геббельсом» ярко и по-цирковому выразительно воскресил лучшие сатирические традиции русского цирка. Предельная увлеченность разыгрываемой сценкой, тонкий, мягкий юмор, просвечивающий во всех движениях, глубокое чувство меры — во всем этом узнаешь неизменного Карандаша…

В моей коллекции есть фото Анатолия Дурова, выезжающего на свинье, и под ним подпись: «Мне сотни раз, не буду врать, пришлось на свиньях выезжать. Но злобу дня я соблюдаю — и вот на немцах выезжаю». Эта реприза, родившаяся в 1914 году, как бы перекликается более чем через четвертьвековое расстояние с вашей сегодняшней».

— Появились у меня и репризы, в которых я высмеивал разгильдяйство тех местных руководителей, которые все свои промахи, недочеты и недостатки объясняли трудностями военного времени. Потом я решил показать человека опустившегося. Война мешала ему умываться, зашнуровывать ботинки, пришивать пуговицы… Это показалось мелковато. Тогда я показал лентяя, демагога за самой легкой работой. Униформист подметал ковер. Карандаш отнимает у него метлу и тоже начинает подметать. Стоит униформисту уйти, и Карандаш бросает метлу. На требование Буше поднять ее, он обессиленно разводит руками и говорит: «Не могу». — «Почему?», — спрашивает Буше. — «Война…»

Ответ зрители оценили сразу. Более того — шутка превратилась в анекдот. А я, продолжая ту же линию, словом «война» объяснял теперь, почему не могу сойти с места, прогнать муху со лба и т. д.

В феврале 1942 года был создан так называемый фронтовой филиал Московского цирка. Впервые бригада выехала в район Волоколамска, где перед кавалерийскими частями выступила группа наездников под руководством артиста Туганова. Приезд цирка на фронт стал праздником. Сначала выступили мы — артисты Московского цирка, а в заключение зрители показали свои казацкие пляски.

В следующий раз мы прибыли в район расположения Шестнадцатой армии, одиннадцать месяцев державшей оборону в Брянских лесах. Нас встретили цветами, проводили в новые землянки. Работали мы очень напряженно, за месяц дали более пятидесяти концертов.

Случалось, попадали и под бомбежки, но все кончалось благополучно. Армия заботливо охраняла нас. Нередко после одного концерта я вместе с другими артистами, не разгримировываясь, в своем черном костюме, с Кляксой на поводке шел за опытным проводником по еле заметной лесной тропе из одной части в другую. Нас встречали десятки бойцов, многие узнавали…

На лесных полянах я выходил к зрителям с зелеными веточками за поясом и у Кляксы за ошейником «для маскировки». Концерты так часто прерывались сигналами тревог, что во время выступления я внезапно выкрикивал: «Воздух!» А потом успокаивал аудиторию: «Это «рама»!», имея в виду разведывательный самолет.

Бойцам нужен был дружеский юмор. Я видел, что они не нуждаются в прямой агитации против врага. Фашисты сделали уже достаточно для того, чтобы ненависть к ним стала фактом. Бойцы ждали вестей из тыла, хотели знать, а как там в Москве, на Урале, в Сибири… Ощущение огромной страны за спинами бойцов поднимало дух на передовой. Поэтому здесь бывали особенно рады посланцам Большой земли.

Поняв это, мы перестали надевать военную форму, подаренную нам на фронте. В своих обычных штатских костюмах мы были милее нашим хозяевам, напоминая о доме, о родных, обо всем, что они защищали.

Знакомства, завязанные во время фронтовых поездок, оказались крепкими. Со многими товарищами установилась переписка.

После фронтовых гастрольных поездок мне хотелось отшлифовать отдельные сценки на злобу дня и создать по возможности целую сатирико-юмористическую программу. Скоро для этого представился случай. В Московском цирке решили поставить пантомиму «Трое наших» по сценарию Александра Афиногенова. На передовую в гости к гвардейцам приезжает бригада из Московского цирка. Начинается концерт. Бойцы и командиры с увлечением смотрят представление, смеются над шутками Карандаша. Кончается представление, и утомленный Карандаш забирается в один из танков, чтобы отдохнуть. Сигнал тревоги. Танковая часть готовится к бою, а экипажу танка, где спит Карандаш, поручено добыть «языка». Так «трое наших» вместе со спящим Карандашом отправляются на выполнение боевого задания. Здесь начиналась героико-комическая часть пьесы, в которой фигурировали три танкиста — смелые, сильные, ловкие, а комедийные ситуации создавал их случайный спутник — весельчак и балагур. Он помогал танкистам. Все четверо, выполнив боевое задание, возвращались на передовую.

Однажды на мою долю выпало изобразить Гитлера в интермедии. И снова решиться на это было нелегко. Слишком уж разнополюсными были эти два образа: Гитлер и Карандаш. Вышел из затруднительного положения следующим образом: загримировался под Гитлера и, когда в кульминационный момент клоунады Гитлера ждало возмездие, я сбрасывал с себя чужую маску, одежду с криком: «Довольно! Я не хочу больше изображать это чучело!» Создавалось впечатление, что старый добрый Карандаш чуть ли не насильно играл ненавистную ему роль.

В 1943 году вышел фильм «Концерт — фронту», в котором я показал две репризы. Вскоре стали приходить письма из действующей армии. Зрители-бойцы тепло отзывались о моем коротком появлении на экране, а сержант Стрельцов прислал очень живое описание обстановки, в которой был показан фильм.

«Благодарим Вас за несколько минут радости, которые Вы нам доставили. Представьте себе бой, разрывы снарядов и мин, свист пуль, непрерывные атаки на позиции врага. И вот минута отдыха… Экран, натянутый между деревьями… Аудитория располагается на снегу, под открытым небом. Мы успеваем увидеть всего несколько кадров фильма, но это как раз Ваши шутки. Взрыв смеха. Как мало! Кончается передышка, и в трудную минуту, когда вспомнишь эти маленькие кадры, сразу поднимается настроение…»

После таких писем поднималось настроение и у меня. Хотелось больше сделать для этих людей… Участники художественной фронтовой самодеятельности обычно просили выслать им тексты реприз и что-нибудь из реквизита, раскрыть секреты смешных трюков. Со многими я почти всю войну поддерживал переписку, выполняя просьбы о «заочном художественном руководстве». Артист цирка Владимир Брагин после окончания войны смог вернуться к прежней своей профессии, как он говорил, благодаря нашей переписке. Хорошо помню солдата Бориса Мещерякова. Он выступал на самодеятельных концертах в своей части как комик и писал мне, что после взятия Кенигсберга его награждают «поездкой к Карандашу».

В освобожденную Одессу 1 мая 1944 года приехала группа цирковых артистов. Здание цирка уцелело. На вечернем представлении я решил показать себя «старым фронтовиком». Подражая манерам Василия Теркина, появлялся на манеже и закуривал. Подобно опытному солдату, вынимал из кармана кресало, кремень и трут, которые назывались в просторечии «катюшей», и долго высекал огонь. Но у Карандаша обычно не хватает терпения довести дело до конца. И я вынимал спички, поджигал ими трут и после этого уже прикуривал. На фронте редко гасили тлеющий трут: огонь был дорог, и его берегли. Так же поступил и я: прятал трут в карман, и тот прожигал мне одежду. Шипя от боли, я вытаскивал трут и садился на него, чтобы погасить. После этого, естественно, убегал с криком…

Один за другим освобождались города, гремели салюты. Выступая осенью 1943 года в Москве, я выносил на манеж бочку, садился на нее и в полном безмолвии проводил несколько минут, пока инспектор манежа, подойдя ко мне, не спрашивал: «И долго ты так будешь сидеть?» На что я отвечал: «До тех пор пока немцы будут сидеть в Киеве». В этот момент бочка с грохотом ломалась, и я падал на груду обломков.

Война шла к концу. Уже можно было по-прежнему беззаботно шутить на манеже цирка, и московская аудитория смеялась, когда весной 1945 года я на пуантах пародировал танцевальный номер. Но, с другой стороны, я чувствовал, что война научила меня многому: сдержанности, иронии, расширила кругозор. То, что казалось до войны слишком серьезным для клоуна, теперь было вполне уместным для показа на цирковой арене. По плечу были теперь не только сатирические, но и философские темы…

Прошли годы, и наш цирк доказал, что может привлечь зрителей не просто отдыхом, но мыслью, которая может быть выражена в цирке просто и ненавязчиво. Я как-то прочел слова, сказанные много лет назад Анатолием Леонидовичем Дуровым, что сценические приемы вызывания смеха чрезвычайно просты, и «чем они проще и естественнее, тем непосредственнее и жизненнее вызываемый ими смех». Дополните слово «смех» словом «мысль», и то, что сказал Дуров, останется не менее убедительным. Наш цирк прошел большой путь. Он шагал вместе с пятилетками, с этапами Отечественной войны. Он рос, и кругозор его становился все шире, особенно в клоунаде.

Но Карандаш пошел дальше. Он вырос. В его поведении все чаще сквозили мысль, раздумье. В творчестве комика философского склада личность актера преобладает над тем, что он показывает на арене. Недаром Станиславский говорил: «Сценическая индивидуальность — это духовная индивидуальность прежде всего. Это тот угол зрения художника на творчество, это та художественная призма, через которую он смотрит на мир». А мир сегодня совсем иной, чем раньше, и отразить его в искусстве может только современная актерская индивидуальность. Такой индивидуальностью может явиться и цирковой персонаж. Он, как и человек, способен расти, становиться все современнее, глубже. Мы с вами как раз свидетели этого роста. Вот почему мои беседы с Карандашом хотелось бы назвать путешествием в сегодняшний день цирка.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ