ВСТРЕЧА ЧЕТВЕРТАЯ СТО АРЕН ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Помощники Карандаша. — Когда небольшое действие может вместить многое. — Мои партнеры. — Особенно любимые зрители. — Моя книга.

В гримуборной Карандаша тепло и уютно. На видном месте, у небольшого гримировального столика, — список дел на сегодня. Часть их уже выполнена, другая должна быть зачеркнута до конца дня. В списке не раз встречаются имена Алексея Семеновича Рождественского — главного литературного редактора Союзгосцирка и Марка Соломоновича Местечкина — главного режиссера Московского цирка. Может быть, потому тек часты с ними свидания, что Алексей Семенович хорошо знает разговорный жанр цирка, чувствует природу исполнителя и всегда может точно сказать, какая сценка подойдет Карандашу. А Марк Соломонович посоветует, как вынести новую репризу на арену, после какого номера программы она прозвучит ярче, где расставить акценты смешного.

За годы совместной работы Карандаша, Местечкина и Рождественского стал богаче репертуар коверного клоуна и теснее дружба трех знатоков цирка.

В репертуарном отделе Карандаш читает все, что есть нового для комика. Читает долго, вдумчиво. Нередко случается, что из репризы он берет лишь часть: трюк или фразу, идею. Но если уж его что-то заинтересовало, он непременно заглянет в кабинет главного режиссера. Карандаш поговорит о жизни, о здоровье, о последних новостях и незаметно коснется новой репризы. Если Местечкин не отвергает ее, Карандаш выносит репризу на манеж.

Вот тогда Карандаш и начинает обдумывать сценку. Это первое знакомство с новой ситуацией с глазу на глаз, как с человеком. После этого Карандаш работает над реквизитом, стараясь все сделать сам.

В работе Карандашу многие годы помогал еще один человек — ассистент, жена и друг, Тамара Семеновна Румянцева. Зрители никогда не видели Тамару Семеновну на арене, но ее роль в сценках, исполняемых Карандашом, велика. Тамара Семеновна ближайший помощник, личный секретарь, организатор и администратор всей той фабрики улыбки, которая коротко называется — Карандаш. Она всегда следила за подготовкой сценических костюмов Карандаша, заботилась о реквизите, о создании условий для репетиций, проявляя тонкое знание клоунского ремесла, ухаживала за Кляксой.

В трудных буднях артиста Тамара Семеновна создавала обстановку покоя и сосредоточенности, которая так ему нужна. Добрая и спокойная, стоически терпеливая, она во многом была противоположностью своему другу. Взаимно дополняя друг друга, эта пара много сделала для советского цирка. И когда Тамара Семеновна по состоянию здоровья не могла уже быть рядом на гастролях, Карандашу пришлось нелегко.

Карандашу везло на хороших людей, или просто он умел слушать, ценить каждое слово, обращенное к нему, и платить людям своим вниманием. До последних дней художественный руководитель управления цирками Е. М. Кузнецов был внимателен к Карандашу. В одном из последних писем Евгений Михайлович обращался к нему: «Многое нами прожито и пережито вместе, начиная с Ваших первых ленинградских дебютов. Есть о чем вспомнить, есть что взвесить на весах истории советского цирка! Я желаю Вам хорошего внутреннего спокойствия, большой творческой собранности и целенаправленности, которая так помогала Вам в жизни и в труде. Сохраните, сберегите эти драгоценные человеческие качества! Мы оба вступаем (я раньше Вас…) в возраст, когда надо бороться за сохранение этих качеств, беречь их от одряхления. Не так ли?..»

Это письмо артист нередко перечитывает. Что заставляет его обращаться к слову друга?

Путь артиста не был цепью удач. Многое Карандаш пережил, но в деятельной натуре переживание скоро переходит в действие. И Карандаш отбрасывал неудачную репризу, хотя в нее было вложено немало труда, или изменял то, что, по его мнению, было неудачно. В дни, когда не клеилось с репертуаром, он с особенной охотой наведывался в дирекцию цирка, где получал письма зрителей. Когда Карандаш болел, зрители нашли для него слова ободрения: «Сердечно желаем Вам поправиться, и цирковой манеж снова обретет своего знаменитого Карандаша. Вчера принесли детские кубики. На коробке изображены Карандаш с Кляксой. А в книге «Цирковой парад», изданной в Лейпциге, Ваше имя стоит рядом с именем Анатолия Дурова. Все впереди!»

А вот другое письмо: «Дорогой Карандаш, мы, пациенты городской больницы, мечтающие увидеть Вас и Ваши номера в цирке, обращаемся к Вам с просьбой. Поскольку мы не можем побывать на представлении, пришлите нам описание одного из Ваших комических номеров, а игру мы себе сами представим». Карандаш посмеялся и послал ответ — слова благодарности, фото на память и, конечно, описание новой шутки.

Артист поддерживает переписку с десятками зрителей. На это уходит немало времени, но Карандаш относится к письмам, может быть, так же серьезно, как к тому, что он говорит с арены зрителям.

— Мне кажется, основная проблема, над которой я работал всю жизнь, — это выявление возможностей, заложенных в смехе. Смех и улыбка могут выразить многое: настроение, отношение к явлениям жизни. Вот мы говорим: смех веселый, саркастический, беззаботный и т. д. Но эти определения только в малой степени отражают его многообразие. Смех не бывает одинаков даже в двух случаях. Любая карикатура в журнале, острота рождают каждый раз другой смех, иную улыбку.

Раньше в цирке клоуны выдавали смех «по валу», а не «по ассортименту». Смейся громче, а над чем ты смеешься и почему — это неважно. «Ассортимент» смеха зависит от многообразия жизненных явлений, отражаемых в репризах, от степени гражданского звучания разыгрываемых шуток, от большой интеллектуальной высоты, культуры клоуна.

В расширении понимания возможностей комика мне помогло только время. И вот как. Все довоенные годы я стремился приблизить персонаж к зрителям. Как живой человек многообразен в своих поступках, так и я вел себя каждый раз иначе, вызывая различную реакцию.

Война открыла новое в характере персонажа. Во-первых, я убедился, что могу быть злым. Это важное открытие, так как раньше мне трудно было представить, что добрый Карандаш способен сердиться или ненавидеть. А без этого не мог родиться сатирик. Теперь я был уверен, что огромная область сатиры — это тоже моя область.

Я уже не мог и не хотел возвращаться к прежнему доброму, безмятежному персонажу. И скоро на арене Московского цирка пошли репризы о плане Маршалла, о дельцах Уолл-стрита… Правда, темы эти были слишком общи, а я, по опыту прошлых лет, искал какого-то конкретного противника. И вот однажды утром, развернув газету, я прочел, что британский атташе в Москве, некий генерал Хилтон, под предлогом лыжной прогулки предпринял вылазку в расположение одного завода и сфотографировал его. Я задумался. Высмеивать дипломата? Это было что-то не в традициях Московского цирка. А впрочем, почему бы и нет. Вечером я вышел в тулупе и валенках на площадку над форгангом. На вопрос, что я тут делаю, ответил, что ищу место для лыжных прогулок, и щелкнул портативным аппаратом. Зал засмеялся, намек был понят. Сыграла роль злободневность сценки, и я невольно вспомнил «правило» сатириков: «Утром — в газете, вечером — в куплете». На следующий день репризу одобрили в газете, в той самой, где официально сообщалось, что Хилтон объявлен «персона нон грата»…

Обращаясь к сатире, я стремился найти такое решение темы, которое шло бы от частного случая к критике явления в целом, называя про себя этот метод — «глубокая философия на мелких местах».

Вот реприза «Бережливое отношение». Карандаш деловито выходил на манеж, неся в одной руке небольшое вырванное с корнями деревце, а в другой — табличку. Когда инспектор манежа спрашивал, что он собирается делать, Карандаш отвечал:

— Я записался в «Друзья природы» и охраняю зеленые насаждения.

— Каким же образом вы это делаете? — спрашивали его.

— Сейчас увидите, — отвечал невинно Карандаш и большим гвоздем прибивал к тощему деревцу табличку: «Берегите деревья!» — Иду сажать, — удовлетворенно сообщал он на прощание.

— В этой сценке два плана. Один говорит именно о таких «друзьях природы». А другой бьет по формализму, бескультурью. Реприза напоминала известный фельетон Ильфа и Петрова, где такие действия именовались «административным восторгом», под этим названием выводились симптомы целой общественной эпидемии. А продолжить в маленькой репризе линию большой сатиры всегда было моим стремлением.

Выступая в Сочи в разгар курортного сезона, в одной из пауз я начинал собирать всех на манеж: артистов, униформистов, осветителей. Всех просил стать как можно ближе друг к другу. Получалась большая толпа. Выбегал инспектор и, изумленный моей очередной проделкой, спрашивал: «Что все это значит?» — «Просто мне захотелось показать вам сочинский пляж», — отвечал я.

В другой раз Карандаш прогуливался с Кляксой по манежу, к нему обратился один из зрителей (это так называемая «подсадка» — артист, замаскированный под обычного зрителя):

— Карандаш, возьми меня в клоуны!.

— Ты слишком длинный.

— Я тебе заплачу, — громко шепчет он.

— Что?! Взятка? — возмущается Карандаш и взывает к публике: — Подумать только меня хотели подкупить!.. Клякса! Взять!

Клякса бежит к верзиле и… берет из его рук деньги. Убедившись, что операция произведена благополучно, Карандаш бросает:

— Приходи завтра на репетицию! — и уходит.

Клякса, держа в зубах деньги, бежит за ним. Кульминационный момент этой сценки в слове «Взять!». Внешне это «Взять!» можно объяснить как желание наказать взяточника, а внутренне — в этом слове тайная надежда, что верный пес поймет приказание как надо и хозяин не будет лишен барыша.

Так я стал показывать сценки, бьющие по бюрократизму, по формальным отпискам, прикрывающим бездеятельность. Несколько лет играл я сценку про гвозди, которые не мог получить, потому что недоставало одной резолюции. Но потом нашел более острую шутку. Я появлялся на манеже с санками, нагруженными огромной кипой бумаг, Я пыхтел, и было видно, что мне приходится выполнять трудную работу, переваливая бумаги через барьер.

— Карандаш, что ты делаешь? — следовал вопрос инспектора.

— Работаю, — отвечал я, — один за всех.

— За кого — за всех?

— Да они заседают, — махал я рукой по направлению к кулисам, имея в виду бюрократов своего учреждения, — а я резолюции выношу…

Свои шутки я никогда не сопровождал оговорками, зная, что зрители поймут все правильно.

В репризе «Неисправимый» униформисты выносили на манеж большой мешок. В нем кто-то барахтался.

— Что здесь? Свинья? — спрашивал я.

— Хуже, — отвечали мне. — Здесь хулиган.

— Что же вы его в мешок засунули?

— Да нам так надоели хулиганы, что мы решили этого утопить.

— Ну, товарищи, — говорил я, — это никуда не годится!

— Почему?

— Да потому, что вы этак полгорода перетопите…

Иной мог бы сказать, услышав такую реплику, что Карандаш допускает здесь слишком резкое обобщение. Но это не обобщение, а гротеск, преувеличение. Гротеск обостряет отношение зрителей к тому, о чем говорится в сценке. И польза от этого немалая.

В данном случае реприза подействовала на общественность города, где я выступал, гораздо сильнее, чем если бы она сопровождалась обычными оговорками: «в отдельных случаях», «еще бытует» и т. д.

Острая реприза нередко попадала в газету, и это очень помогало в труде, в борьбе сатирика. Нередко мне присылали письма с темами для новых реприз. Вот одно из них…

«Уважаемый Карандаш! …Я заинтересовался вашей сценкой «В магазине». Такие нерадивые продавцы есть и у нас. То, что я увидел, хотелось бы вам описать. Может, вы это сыграете, и тогда наш далекий поселок почувствует вашу заботу…»

А бывали и официальные письма на служебном бланке. Так, например, отдел регулировки уличного движения обратился с просьбой высмеять школьников, катающихся на подножках троллейбусов и трамваев. На школьных каникулах я выходил на арену с разбитым носом и объяснял всем, что катался на «колбасе». В клоунаде «Образцы торговли» я показал примеры далеко не образцового обслуживания покупателей.

С годами требования к смешному повышались. Хотелось добиться максимальной четкости каждого движения и слова, лаконичности, емкости, когда небольшое действие может вместить многое. Один из этапов этих поисков — клоунада «Смотри в корень». Происходило в ней вот что.

Клоун выкатывал на манеж аппарат, напоминающий электронную машину со множеством загадочных приспособлений: кнопок, дверок. Клоун объяснял зрителям: «Этот аппарат смотрит в корень любой вещи или явления. Он раскрывает правду и показывает самое главное». И приступал к демонстрации своего изобретения. Брал прежде всего программу циркового представления и при помощи аппарата «смотрел в ее корень». Что же в программе главное? Главное — это, конечно, клоунада, и в подтверждение этого из боковой дверцы аппарата выходил Карандаш. Дальше он становился хозяином действия…

Сначала с помощью аппарата я узнавал, что в бутылке молока, которую только что купил на рынке, девяносто девять процентов воды. «Обрадованный» таким открытием, бежал за кулисы, желая проверить все свои последние покупки, выносил котиковую шубку — подарок жене. Закладывал шубку в аппарат, а извлекал старую облезлую шкуру, ведро с краской и… несколько разношерстных собак. «Ай-яй! Вся шуба разбежалась!» — в горе восклицал я и продолжал свои опыты. Они завершались знакомством с неким отцом и его бездельником сыном. Стремясь выяснить, как в семье могли воспитать морального урода, я приглашал обоих в аппарат, а вместо отца выходил осел в трусах. Оказывается, даже в аппарате сынок не растерялся и успел обобрать и раздеть своего родителя.

Сценка, в которой было несколько действующих лиц, заставила задуматься о партнерах. Я пришел к выводу, что одно действующее лицо не передает многообразия того, что может произойти на арене. Когда-то я выступал один. В 1937 году у меня появилась Клякса. Возможности этого четвероногого партнера были весьма ограниченны. Требовался клоун. И я начал подбирать партнера не менее тщательно, чем это делает разборчивая невеста.

Я искал смешной персонаж и умного артиста. Это было нелегкой задачей. Многие еще были привержены старым понятиям о клоунской манере, другие вели себя в общем реалистично, но как-то безрадостно.

В 1949 году при Московском цирке работала студия разговорных жанров. Под этим названием было нечто вроде клоунской школы. Меня пригласили к студентам в качестве лектора. Впервые пришлось говорить о смешном с научной точки зрения. После лекции студенты показали свои этюды. Я обратил внимание на долговязого парня. Неподвижное лицо его чем-то напоминало старого знакомого по экрану Вестера Китона. Студент был очень смешон в действии без слов, а это я особенно ценю в комиках. Я предложил ему стать моим партнером. Это был Юрий Никулин.

Впоследствии Юрий Никулин рассказывал, что еще мальчиком ходил с родителями в цирк на представления с моим участием. Кстати, отец его был в свое время автором нескольких сценок для цирка. Он-то и преподал сыну начала сценической культуры. Наши с ним занятия начались с участия в клоунаде «Ужин». Действие проходило так.

Один из клоунов обещает накормить вкусным ужином своего партнера — известного обжору. Но тот сперва должен выполнить одно условие, простое, как в детской игре: подержать над головой большую воронку, чтобы первый клоун бросил в нее мяч. Сказано — сделано. Второй клоун держит над головой воронку, а первый, вместо того чтобы бросить мяч, подкрадывается сзади и льет в нее воду. Облитый клоун не унывает. Он радуется возможности разыграть эту шутку с кем-нибудь другим. Когда на арену выходит инспектор, пострадавший клоун решает избрать его объектом коварной шутки. Посулив инспектору хороший ужин, клоун просит его подержать над головой воронку…

Тут-то на арене появляется Карандаш. Он сразу подхватывает шутку и готов включиться в «работу». Сгибаясь от тяжести, приносит таз воды, потом корыто, потом еще кувшин. Инспектор терпеливо ждет, держа воронку над головой. Теперь Карандаш пытается облить инспектора. Но тот высокий, а Карандаш — мал. Один из клоунов становится на четвереньки. Карандаш с кувшином воды взбирается на него. По дороге полкувшина воды, конечно, выливается на клоуна, а Карандаш соскальзывает и падает в корыто, а за ним — и первый клоун.

Они уже забыли о своей цели, лишь бы выбраться из корыта с водой. И конечно, инспектор уже не держит воронку над головой, а смотрит, с каким маниакальным упорством Карандаш старается перелезть через клоуна, чтобы поскорее удрать. И снова, совершенно мокрые и обессиленные, оба плюхаются обратно в воду. Так в этом корыте их уносят униформисты.

Я ввел эту незамысловатую сценку из репертуара клоунов старого цирка, поставив перед собой задачу очистить ее от бессмыслицы, сделать действие пригодным для характеров значительных и здоровых. Мне понравилось, как Никулин подошел к работе над сценкой. После репетиций он анализировал ситуацию, характеры, стремясь разгадать секрет смешного. Это казалось тем более трудным, что каждый раз все действие подавалось как цепь случайностей. И зрители верили, что каждый раз все совершается впервые.

Только после нескольких репетиций я обратил внимание своего партнера на мелочи. И он увидел, что актерами движет в этой импровизации строгий расчет. Расстояния, ритм действия, мизансцены, даже расчет в шагах — все должно было быть тщательно вымерено, чтобы возник эффект жизненной правды. Даже число движений ногой, когда я пытаюсь закрепиться на спине партнера, должно быть строго определенным, чтобы действия Карандаша соответствовали его характеру в данной ситуации.

Верю, что основа воспитания актера — практика. Одно дело слышать, что на арене надо жить независимо от зрителей, от их реакции, а другое — выйти первый раз к зрителям и забыть от волнения все слова, как это было с Никулиным. Так вот, когда он в ужасе убежал обратно за кулисы, я сердито крикнул ему: «Да скажите зрителям: «Я вас не боюсь!» Про себя, конечно…»

В следующей клоунаде «На лошади» все решала практика, действие, в котором должно было сочетаться мастерство клоуна, акробата и наездника. И Юрий Никулин прекрасно справился с трудной задачей.

Кто не мечтал проехать верхом на лихом коне? Особенно после того, как по манежу только что вихрем пронеслись жокеи. Как бы предупреждая это желание зрителей, Карандаш выходит на арену, ведя под уздцы лошадь. Сейчас он покажет, как это делается! И действительно, после нескольких попыток Карандаш оказывается в седле и даже делает круг по манежу. Однако ему уже мало быть просто наездником. Он хочет стать учителем верховой езды! С этой целью Карандаш обращается к публике: «Кто желает научиться ездить верхом?» Долговязый парень сразу откликается на этот призыв и сходит с амфитеатра на манеж. Это Юрий Никулин. Карандаш принимается за обучение: сажает парня на лошадь и, чтобы он не упал, привязывает его к концу стального троса — лонжи, пропущенного где-то наверху через блок. Начинается скачка.

Бедный Никулин! Мало того что новичок смешон сам по себе, его учитель все делает невпопад. Стараясь предохранить ученика от толчков, он не вовремя дает команду униформе, а та подтягивает конец лонжи, и наездник начинает болтаться в воздухе в то время, как лошадь скачет где-то внизу. Наконец Карандаш велит опустить всадника, но раскручивающаяся лонжа сажает парня в седло задом наперед. Оцепеневший от страха, он судорожно цепляется за лошадиный хвост. Растерявшийся Карандаш снова жестом требует подтянуть конец лонжи, и наездник начинает летать где-то под куполом цирка… Уже забыта лошадь, уже униформа не знает, как быть с «заевшим» блоком, который держит неудачного наездника в воздухе, и наконец лонжа спускает Никулина прямо в руки униформистов, которые уносят его за кулисы.

Смешные положения в приведенных выше двух сценах связаны с непосредственностью, живостью натуры действующих лиц. Мы видим тут и завязку, и кульминацию, и развязку совсем как в пьесе. Причем все продумано заранее. Импровизация была бы здесь очень трудна — она могла бы оказаться слабее тщательно отобранных трюков.

Таковы первые шаги с партнером… Меня все больше влекли к себе сатирические интермедии для двух-трех исполнителей. Работа над ними совпала с началом поездок по стране…

Выступления только в Москве означали бы прикрепление к одной сценической площадке, вкусам, характерным преимущественно для москвичей. И мы начали гастроли по циркам страны.

Каждое выступление с новым репертуаром стало двойным дебютом, поскольку нас ждали новые ценители и судьи. Знакомство со зрителями было увлекательно и захватывающе.

В Одессе мы показали новую клоунаду «Автокомбинат», написанную М. Волжаниным. Оригинальное изобретение — автоматический комбинат бытового обслуживания — демонстрировал Юрий Никулин. Любопытный Карандаш входил в своем измятом костюме в дверцу комбината, а выходил в чистом, отутюженном костюме. Изобретатель дарил ему цветок. Но не только Карандаш был очарован новым изобретением. Решено было пустить автокомбинат полным ходом. Назначили директора, спустили план. Первым клиентом снова был Карандаш, который успел сбегать домой и притащить еще один мятый костюм. Надев его, он входил в заветную дверцу. Директор включал аппарат. Летели искры, валил дым, и даже показывалось пламя. Но директор спокойно вешал на аппарат табличку «Ушел на обед» и собирался идти по своим делам. Инспектор манежа обращал его внимание на то, что в автокомбинате остался клиент. Да, директор совершенно забыл об этом! Он распахивал дверцу и извлекал оттуда Карандаша в рваном костюме с всклокоченными волосами, в копоти. Однако, следуя инструкции, директор все равно продевал ему в петлицу цветок.

Эту и другие сценки показывали мы с Никулиным после Одессы в Кемерове, Челябинске, Ленинграде. Мы мечтали усложнить сценки, а для этого нужен был третий партнер. На этот раз мне уже не пришлось обращаться в студию. От желающих не было отбоя. После тщательного отбора пригласили Михаила Шуйдина. Мы были полны вдохновения и просили направить нас на гастроли как можно дальше. Куда? Конечно, во Владивосток, город самый далекий из всех, имеющих свой цирк. Отправились мы на самолете.

— Когда-то артисты бродили по дорогам и ярмаркам. Позже цирковые труппы разъезжали на телегах и арбах… Помните, о них писал Блок:

Над черной слякотью дороги

Не поднимается туман.

Везут, покряхтывая, дроги

Мой полинялый балаган…

Так вот, мы с ассистентом Тамарой Румянцевой, Юрием Никулиным, Михаилом Шуйдиным, инспектором манежа Хосров Абдуллаевым, ослом Мишкой, собакой Кляксой совершили перелет за двадцать девять часов. Усталость, качка, даже ночевка на маленьком таежном аэродроме не уменьшили нашей радости от прибытия на берег Тихого океана. Трехнедельные гастроли во Владивостоке прошли с успехом. Мы выступали не только в цирке, но и в пионерлагерях, и даже у моряков на крейсере прямо на открытой палубе, возле огромных орудийных стволов.

Два месяца мы гастролировали по Дальнему Востоку и Сибири. Были в Уссурийске, и в Хабаровске, и в Новосибирске. Это было очень хорошее время. Мы много работали. Я чувствовал, как важно, когда с тобой способные ученики, которые не только учатся сами, но помогают учителю.

В Новосибирске был такой случай: рано выпавший в ту осень снег продавил купол цирка шапито. Цирк оказался без крыши, но мы все же начали представление в срок. И три дня подряд нам пришлось выступать под открытым небом. Было холодно, и какая-то добрая зрительница предложила мне свой пуховый платок.

Так закончилась дальневосточная гастрольная эпопея. Настроение у всех нас было очень хорошее.

Поездки по Союзу приносили огромное удовлетворение. Общение с людьми здесь было наиболее полным. Мы не ограничивались обычными цирковыми представлениями, а организовывали и шефские спектакли для рабочих, воинов, детей. Часто выезжали на фабрики и заводы и там в обеденный перерыв показывали прямо в цехе свои номера. Такие выезды всегда событие, и я записывал об этом в дневнике так же, как и о длительных гастролях в каком-нибудь городе.

Во время гастролей в Баку — в марте 1950 года — цирк был каждый вечер переполнен. Мы, как всегда, стремились поехать на нефтепромыслы, на заводы, к каспийским пограничникам. Помню, в военно-морском клубе зрительный зал помещался на третьем этаже, и мне пришлось вести туда осла Мишку по белой мраморной лестнице. Обратно осел ни за что не хотел спускаться по скользким ступеням. Только пучок зелени заставил его следовать вниз… Побывали мы и на юге Азербайджана, в военном городке и выступили на двух пограничных заставах. Эта поездка осталась в памяти как одна из самых приятных…

Несмотря на частые переезды, я все время работал над новыми клоунадами. Ведь это моя жизнь. Однажды в Центральном парке культуры и отдыха в Москве я обратил внимание на статую «девушка с веслом». Статуя была полуразрушена, и дети пытались приладить ей руки.

Попробовал представить себе, как бы мог Карандаш вести себя в такой ситуации. И одна за другой стали возникать интересные подробности. В Ленинграде я заказал гипсовую статую, а в Москву приехал уже с готовой сценкой «Случай в парке». Работал над ней долго и тщательно, поскольку убедился: для зрителей важна каждая мелочь…

Гуляя в парке, человек нарушил какое-то правило, вроде «по газону не ходить», и вызвал гнев сторожа. Человек робок, а сторож зол. Убегая от своего преследователя, человек натыкается на гипсовую статую Венеры. Качнувшись, статуя падает, рассыпаясь на куски. Испуганный человек, в котором зрители, конечно, узнают Карандаша, стремится поскорее исправить свою оплошность. Оглядываясь по сторонам, он начинает торопливо собирать статую. Но Карандаш рассеян, а гипсовые куски никак не хотят складываться в статую. Получается нечто невообразимое. Затем он, подобно скульптору, отступает, смотрит на свое «творение» и видит, что все не так, пробует переделать и производит еще большую путаницу. Залу смешно, но не смешно Карандашу. Этот человек спешит, он боится. И получается так, что страх его является движущей силой смеха. Этот страх и смех зрителей достигают предела, когда отчаявшийся собрать статую Венеры Карандаш сам становится вместо нее на постамент.

Прогулка с Кляксой по манежу — это целая новелла.

Самые любимые зрители.

Сценка «Если приближается инспектор…»

Когда осел Мишка упрямится…

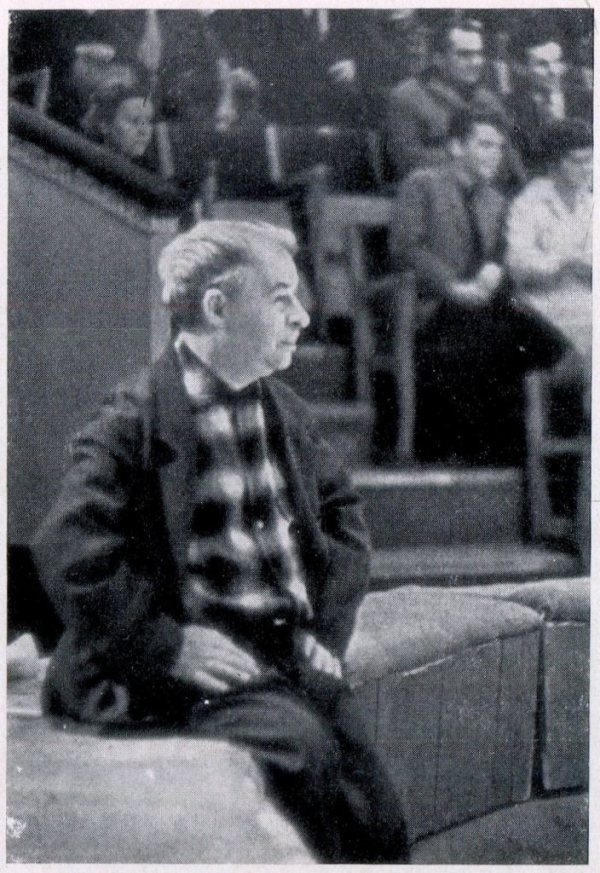

На репетиции

Рабочий момент. Режиссер М. Местечкин (слева), клоун Олег Попов, художник Л. Окунь и Карандаш.

Советуясь с Кляксой.

Клякса.

Можно защитить диссертацию и по клоунаде.

За гримом. ►

С Юрием Никулиным.

В день юбилея.

Рецензенты отметили, что никакая словесная импровизация не могла бы вызвать большего комизма, чем красноречивое положение, в которое попал Карандаш и из которого он старается выпутаться собственными усилиями. Люди смеялись. Но я вдруг встревожился: не допускаю ли здесь излишнего комикования? Несколько раз проводил клоунаду очень сухо и сдержанно, но люди все равно смеялись. В этой сценке нет трюков, а есть правда положения. А правда — стихия Карандаша. Поэтому в дальнейшем я стал еще более тщательно отрабатывать все реалистические штрихи этой сценки. Так я придал статуе классическую позу Венеры Милосской, чья величественность и бесстрастность особенно контрастировали с происходящим. За несколько лет работы «Случай в парке» превратился, пожалуй, в самый реалистический и одновременно в самый смешной номер. Я люблю эту историю и по сей день придумываю для нее новые штрихи…

Никулин и Шуйдин к этому времени настолько выросли, что составили самостоятельную клоунскую пару. Мы расстались, и я с тех пор с радостью слежу за их успехами.

Одна из любимых тем Карандаша — его ученики. Он подолгу рассказывает о Юрии Никулине и Михаиле Шуйдине. Никулин был первый из его молодых коллег, кто понял, что такое большая и серьезная работа над смешным, и частично перенял методы Карандаша в подготовке реприз и их показе. Карандаш относился к Никулину, а позднее и к Шуйдину, не просто как к своим помощникам в работе, а как к ученикам, чутко воспринимающим все лучшее, чему может научить их цирк.

Каждый раз после очередного спектакля трое артистов оставались на «пятиминутки», нередко затягивающиеся на полчаса. Карандаш анализировал, объяснял, почему в том или другом месте зрители смеялись меньше, чем в прошлый раз. Обычно это касалось мизансцен в репризе, ритма действий, точного чередования действия и реплик. Если же неудачен был реквизит, он обычно настаивал, чтобы переделки производили сами исполнители. «Делайте реквизит своими руками, — говорил Карандаш, — это рождает много мыслей».

Никулин рос без срывов. И сейчас это прекрасный комедийный артист, тонкий, человечный! Увидев Никулина в фильме «Когда деревья были большими», Карандаш заметил: «Мне хотелось бы, чтобы его комедийные роли в кино достигли такой же глубины, как в этом фильме».

Опытный мастер, Карандаш дал молодому клоуну уроки тонкого психологического поведения, комизма, вытекающего из естественных жизненных положений, развития в себе многообразных сценических черт характера без боязни, что они заглушат то смешное, эксцентричное, которое так старательно воспитывали в себе комики старого цирка в ущерб жизненной правде.

Потому и радуют зрителей Юрий Никулин и Михаил Шуйдин, что поведение этой пары на арене цирка никогда не бывает однообразным.

— По возвращении с гастролей я всегда особенно остро чувствовал, что снова дома, в родном Московском цирке. Для Москвы я всегда припасал что-нибудь новенькое. В 1949 году, например, показал новую интермедию Эделя «Шкаф очковтирателя». В ней Карандаш был директором мебельной фабрики.

Он произносил патетический монолог о высоком качестве продукции своего предприятия и при этом демонстрировал образцово-показательный шкаф. В этом уродливом сооружении ни одна дверца не закрывалась и не открывалась. Но это не смущало директора. Он продолжал расхваливать продукцию до тех пор, пока шкаф, за который брались покупатели, не падал — оказывается, он стоял на трех ножках… С грохотом он погребал директора. Из-под обломков униформисты извлекали «расплющенного» в лепешку директора (такое чучело мы сделали из картона), а настоящий Карандаш выходил как ни в чем не бывало.

Обращаюсь к рецензиям тех лет.

Вот что писал тогда доктор искусствоведения Ю. Дмитриев в газете «Советское искусство»: «Карандаш возвращает цирку его утраченную силу веселого и разнообразного зрелища. В чем достоинство Карандаша? Прежде всего в том, что его герой — чудаковатый, веселый, любящий разыгрывать и сам легко поддающийся розыгрышу, по-детски увлеченно шалящий, — действует на арене чрезвычайно правдиво… Всякий поступок Карандаша оправдан его характером, его отношением к действительности. Это не условная маска клоуна, а живое лицо. Карандаш действует со всей серьезностью, но чем он серьезнее, тем больше смеется публика. В Москву Карандаш вернулся после гастролей, проведенных с большим успехом в ряде цирков страны, вернулся, обогатив свой, пока небольшой, творческий опыт. В частности отметим, что он стал чаще и лучше разговаривать на арене, и это делает его выступления более яркими и доходчивыми».

К этому мнению присоединился и кинорежиссер Сергей Юткевич. Сравнивая в своей статье Карандаша с Чаплином, он находил, что в Карандаше нет ничего от «лишнего человека», вызывающего жалость зрителей. Наоборот, он активно вмешивается в жизнь и соучаствует в ней на равных правах.

Работу артиста по созданию оптимистического образа отмечает и рабочий автозавода Г. Иванов. В письме Карандашу он говорит: «Когда смотришь Чаплина, то не только смеешься, но и плачешь. Получается смех сквозь слезы. Вы же в Ваших сценках, особенно в «Случае в парке», даете нам здоровый отдых, зарядку бодрости на много дней. За это мы любим Вас».

— В 1950 году я познакомился с недавно появившимся в Москве молодым эквилибристом с ярко-голубыми глазами и льняными волосами. Обаятельный на арене, он и за кулисами привлек внимание своим трудолюбием, заботой о реквизите. Заметив, что комические штрихи в его номере становятся все явственней, я предложил ему подыгрывать в некоторых репризах. Юноша согласился. И вскоре он уже выступал в клоунадах, изображая эпизодических персонажей, самым крупным из которых был сторож в «Случае в парке». Это был юный Олег Попов. В ту пору он еще не думал, что станет клоуном. Но я-то знал, что будущее Олега — клоунада, и, расставаясь с ним в Казани, сделал все, чтобы убедить его в этом.

И случилось так, что в следующем городе — Саратове Попов выступил уже как комик. Помог ему случай: его попросили на несколько вечеров заменить заболевшего клоуна. В конце концов Попов стал настоящим клоуном, подчинив этому и свое мастерство эквилибриста… Его успех говорит о торжестве реалистической клоунады.

И у Карандаша, и Олега Попова одна цель: радовать зрителей. Это, как говорит Карандаш, шире понятия «смешить». Карандаш старается достигнуть этого наибольшим разнообразием средств, к этому стремится и Олег Попов. Он выступает не только как прекрасный эквилибрист, но и как обаятельный комик. Небольшое происшествие — Олег проглотил свисток — легло в основу целой лирико-комической пьесы, где человек лишен голоса и должен свистом выражать обиду, горечь, согласие, недоумение. Делает он это без шутовства, очень драматично, хотя и легко.

Олега Попова нередко называют поэтом арены. Его лиричность не контрастирует, а, наоборот, естественно уживается с обликом комика. Это позволяет ему создавать на манеже цирка произведения не только смешные, но и драматические, глубокие.

Вот одно из них: на темную арену, освещенную лишь в одном месте ярким лучом прожектора, выходит Олег Попов. В его руке сумка с провизией. Войдя в очерченный прожектором круг, как на солнечную лужайку, он с тихой радостью греет «под лучами солнца» руки и садится «на травку». Человек доволен. Он вынимает из сумки бутылку кефира и, удовлетворенно вздохнув, подносит ко рту… И в это время круг света переходит на другой конец арены. Встревоженный человек поднимается, прячет кефир и «идет за солнцем». Войдя в круг света, как будто неподвижный теперь, он, успокоившись, снова греет руки, садится, достает кефир, подносит ко рту, и… свет снова уходит. Человек, оставшийся в темноте, опечален и встревожен уже не на шутку. Снова подойдя к кругу света, он долго не решается в него войти, а, войдя, ждет, что свет вот-вот исчезнет. Но свет не уходит, и человек в третий раз вынимает кефир. Он осторожно подносит бутылку ко рту, в то же время поглаживая не без опаски круг света. Свет не уходит. Но откуда-то из темноты раздается тревожный свисток.

Неизвестно, что это. Да напуганному человеку все равно. Он быстро сгребает свои пожитки, собирает и луч света в маленькое пятнышко, прячет его вместе с кефиром в свою сумку. Так и уходит он, веря, что найдет еще свое «место под солнцем».

Нужно ли говорить, что в старом цирке такая сценка была бы невозможна? Когда же она играется сегодня и зрители одобрительно принимают ее, возникает вопрос: клоунская ли это сценка? Или, может, театральная? Но цирковая природа этой интермедии определяется ее эксцентризмом, посредством которого решены все моменты вплоть до финала. Роднит ее с цирком и то, что в ней с успехом выступает знакомый всем клоун…

Такие интермедии, такое развитие характера персонажа как бы продолжают то, что уже давно предложил нашему цирку Карандаш. Сегодня в зрелом Олеге Попове мы видим прежде всего современность его персонажа. Олег Попов ведет себя на арене мягко и свободно, без всякого нажима. Его персонаж никогда не вызывает жалость или насмешку, хотя у него могут быть недостатки. Но мы всегда любим его, всегда ему рады… Мы чувствуем общность актерской природы двух клоунов, несомненное влияние Карандаша на формирование персонажа Олега Попова.

— Одно из самых больших желаний комика — быть острым и непримиримым. Сатирики Бахнов и Костюковский предложили текст сценки «Защита диссертации». Редко случалось, чтобы я так быстро «поверил» в новую сценку и сделал все, чтобы она поскорей появилась на манеже…

Карандаш защищает диссертацию на звание кандидата наук. Это большое событие, и сторонники будущего кандидата еще до его прихода стремятся расположить оппонентов в его пользу. Аргумент один: диссертант — их поля ягода. И вот появляется виновник торжества с огромной деловой папкой. Он задумчив. Своим оппонентам делает многозначительный поклон, медленно поднимается на кафедру, словно на ступени карьеры. Он еще не уверен — неужели ему так повезло? Комик не только пародирует будущего лжекандидата, но и посмеивается над своими «метрами».

Тема диссертации — «Переливание из пустого в порожнее». Переливание из одного ведра в другое, на которых рукой диссертанта написано «пустое» и «парожнее», — иллюстрации к диссертации Карандаша. Робкие оппоненты задают ему только один вопрос: «А можно ли переливать из порожнего в пустое?» — «Да, можно, но это уже тема моей докторской диссертации». В тот момент, когда «ученый» торжественно раскланивается, отвечая на поздравления, рушится кафедра, и обломки покрывают его.

Я как бы раздваиваюсь в этой сценке: с одной стороны, показываю то, что определено по ходу действия, а с другой — становлюсь над персонажем и выполняю функцию умного зрителя, который все понимает и обличает зло. Ирония соседствует здесь с непосредственным поведением, отношение идет рядом с показом.

Вы заметили, наверное, что в основном эта сценка психологическая, а финал ее трюковой. Это не случайно. За психологической игрой зрители следят с напряжением, а действенный финал дает необходимую разрядку. Важно, чтобы финал не был добродушно-успокаивающим. Каждый раз, показывая эту сценку, я как бы жду того дня, когда она перестанет быть злободневной. Но зрители аплодируют и, таким образом, утверждают актуальность темы. «Защита диссертации» — номер", которым я очень дорожу.

Как правило, взгляды, убеждения клоуна налагают свой отпечаток на работу над интермедией. Вы, наверное, обращали внимание на то, что репертуар отражает политические и гражданские позиции артиста. А в наше время политическая зрелость, мне кажется, неотделима от роста мастерства.

На меня, например, время влияло остро. Комические идеи нередко рождались в ходе событий, которыми жила страна. Малый круг арены своеобразно воспроизводил то, что было в большом круге жизни Все, что рождалось во время репетиций и бесед, я записывал, а потом систематизировал. Как-то, перечитав эти записки, я увидел, что передо мной последовательный рассказ. Так родилась книга общественных, рабочих и биографических заметок клоуна — «На арене советского цирка». Может быть, в книге есть элемент субъективности, но, думается, она может представить интерес для любителей цирка и для моих коллег-артистов… Вышла она в свет в 1954 году в издательстве «Искусство». Я благодарен Евгению Михайловичу Кузнецову, который очень помог мне в работе над книгой.

Я считаю, что в советском цирке накоплен достаточный опыт, чтобы мы могли поразмыслить, порассуждать об искусстве клоунады. Арена — кладезь неисчерпаемых возможностей. Нам удалось приподнять над ней лишь краешек завесы…

Годом раньше (1953) Центральный Дом работников искусств устроил мой творческий вечер. Много интересного и полезного услышал я в тот вечер.

Кинорежиссер Григорий Александров заметил тогда: «Карандаш очень убедительно и серьезно делает все, что от него требуется на арене. И каждый зритель понимает его и верит ему. Для такого искусства мало тренировки, мало обучения, необходимо знание жизни, психологии человека, ибо нельзя подметить смешное, не понимая серьезное».

На этом вечере мы показали небольшую сценку. Два клоуна появляются на арене. Один вынимает бутылку, другой — стаканчик, и начинают его наполнять. Инспектор издали видит это и направляется к нарушителям порядка. Заметив его строгий взгляд, первый клоун быстро подставляет руки, а его товарищ сливает на них содержимое стакана, показывая, что это, дескать, вода, которой хотят умыться. Инспектор отходит. Теперь другой клоун берет бутылку и переливает ее содержимое в стакан. И снова инспектор пытается поймать клоунов за непозволительным на работе занятием, теперь другой клоун моет руки. Инспектор, которому снова не к чему придраться, удаляется. Клоуны, посмотрев на пустую бутылку, молча закусывают черным хлебом. И так же молча уходят, и только сдержанный негодующий жест одного из них говорит о тайной «трагедии».

Зритель смеется. Почему? Возможно, потому, что таинственность, усилия, «жертвы» совершаются во имя нестоящей всего этого цели. Жизненность сценки доказывает это.

Непосредственность, искренность, озорство — эти черты роднят детей и клоунов, делают их членами немного сказочной, но всегда очень дружной, здоровой семьи. Клоун знает, что — лучший прием он встретит у детей. Если считать искренность и доверчивость наиболее характерными чертами клоуна, то это же мы наблюдаем у детей. Ребенок верит клоуну… Для клоуна важно еще и то, что ребенок воспринимает его как товарища по играм. Вот я ищу пропавшую рукавичку… В поиски включаются все. А рукавичка выглядывает у меня из кармана. Зал кричит: «В кармане!» Но я словно не слышу, недоуменно оглядываюсь, не понимаю, почему все так шумят. И, потирая «закоченевшие» руки, продолжаю поиски. Когда же я в конце концов обнаруживаю пропажу, каждый из моих маленьких друзей счастлив, что именно он помог мне. Не удивительно, что когда в следующем эпизоде я, готовясь к ночлегу, залезаю вместе с Кляксой в спальный мешок, то ребята заботливо советуют мне получше укрыться, чтобы не продуло. Большие цирковые новогодние сказки приобретают реальность только от того, что в них наравне с Хоттабычем участвует Карандаш. Юные зрители подсказывают выход из трудного положения, предупреждают о грозящей опасности и, конечно, больше всего смеются, радуются шуткам. Уходя из цирка, ребенок всегда уносит с собой живой образ героя… Здесь недействительна пословица: «С глаз долой — из сердца вон». Вот доказательства.

Семилетняя Наташа Тер-Степанян поздравила меня с Новым годом и нарисовала елку. Я ответил девочке, и снова пришло письмо из Ташкента:

«Дорогой Карандаш! Большое спасибо за Ваше письмо и фотографию. Мы весело встретили Новый год. Я и Оля очень хотим, чтобы Вы с Кляксой приехали к нам в Ташкент. Привет Кляксе.

Наташа».

«Дядя Карандаш, почему вы не участвовали в дневном спектакле восьмого февраля? Без вас было скучно.

Алла Валуева, 6 лет».

Дружба, как известно, располагает к откровенности. И Валерий Газукин из Оренбурга присылает серию рисунков под названием: «Мой рабочий день». Четвероклассник Саша Николаев из города Шахты подарил свои загадки.

Есть письма предельно лаконичные. На конверте всего два слова: «Москва, Карандашу», «Карандашик! Меня зовут Боря. Мне семь лет». Это самая короткая заявка на дружбу. Десятилетний Слава Журбенко из Цурюпинска перечисляет все свои таланты: музыканта, артиста, художника. И в доказательство присылает рисунок снежной бабы, под которым стоит пятерка.

Карандаш успевает ответить каждому. С некоторыми ребятами завязывается длительная переписка. И когда артист не может сразу ответить на письма, к нему несутся тревожные вопросы:

«Дорогой Карандаш! Почему ты не пишешь мне? Я очень волнуюсь. Еще с 9 сентября нет писем. Почему? Не заболел ли ты?

Лида Волгина, первоклассница».

— Но интересно, что, несмотря на свою любовь к детям, вы не изображали на манеже ребенка.

— Это не совсем верно. Ребенок, как и взрослый, для артиста может быть прообразом… Но играть в ребенка на манеже нельзя. Нужно ребенком быть. Я помню случай, когда мальчик, придя из цирка, совершенно серьезно сказал своей матери: «Я из тебя клоуна сделаю!» Он всерьез хотел сделать близкому человеку приятное и верил, что этого нетрудно добиться. Клоун знает, что ему изобразить ребенка трудно. Клоун лишь стремится узнать ребенка.

Вот я стою рядом с инспектором манежа. Он деловито показывает униформе, что надо сделать к следующему номеру программы. Если у клоуна детская натура, он не может не начать подражать важному, затянутому во фрак инспектору. Он тоже показывает на что-то рабочим арены, но инспектор хлопает его, как маленького, по руке, чтобы не мешал. И вот первая реакция. Я или из подражания, или из мести (и то и другое оправданно) точно так же хлопаю инспектора по руке, когда тот отдает очередное распоряжение. Но делаю я это не сразу, а спустя минуту. За это время логика действия сохраняется, а я успеваю обнаружить в себе черты озорства. Но этого мало. Не только озорство, но и мстительность. Теперь инспектор с гневом взирает на дерзкого клоуна. Как я должен на это реагировать? Наверное, как дети. То есть изобразить сложную гамму переживаний: независимость и робость, вызов и готовность на всякий случай к отступлению. В небрежном притопывании ногой в этот момент так и чувствуется, что, если противник окажется сильнее, я переведу все в невинную детскую шутку.

Но быть только ребенком — мало для клоуна. Как в ребенке иной раз могут проглянуть черты взрослого, так и я умышленно провожу в своей игре аналогию со зрелым человеком: та же боязнь, переходящая в смелость, когда противник слаб, то же нахальство, граничащее с трусостью. Разве все это не встречается в жизни? В образном поведении клоуна должна непременно звучать правда жизни, сатирическая нотка.

Но я немного отвлекся. В другой паузе перед сценкой, нисколько не связанной с предыдущей, я напоминаю зрителям о проделках Карандаша. Можно, например, ни с того ни с сего хлопнуть инспектора по руке, и зрители поймут, что это месть за «то самое». И сделать это в момент, когда, казалось бы, увлечен совсем иным действием. Но это — увлеченность лукавого ребенка, который и раскрывает себя и в то же время, что называется, себе на уме.

Были у меня и такие шутки, когда я изображал взрослого, а партнер — ребенка. Знание детской психологии помогло мне сделать сценку «В парикмахерской».

Отец с сыном (Карандаш с лилипутом, одетым «под Карандаша») приходят в парикмахерскую. Отец просит постричь сына, но сын, услышав это, начинает громко реветь. Он ни за что не хочет стричься! Отец и мастер уговаривают его, стараются доказать, что это совсем не больно. Чтобы успокоить мальчика, отец стрижет себя и после каждой падающей с головы пряди волос оборачивается к сыну и говорит: «Вот видишь? Совсем не больно…» Вот и последний волос падает… Он встает, и… мальчик вынимает папин кошелек, расплачивается с мастером и за руку уводит папу домой.

Если самые юные зрители в цирке понимают меня, значит, я не зря изучал детей, приглядывался к ним и старался уловить круг их интересов. Возможно, у Карандаша (я имею в виду персонаж) и у ребят есть много общего. Вот такой штрих — почти все мальчишки и девчонки любят животных. И мой Карандаш любит Кляксу. Кстати, мой четвероногий партнер — прекрасный помощник. Клякса вносит оживление и новую яркую краску в репризу. Она играет в мяч, тащит повозку, лает на осла, заставляя его идти. Характерно, что Клякса редко бывает занята в сюжетных тематических сценках. Чаще всего она участвует в импровизациях на манеже.

Даже когда Карандаш ничего не делает на арене, его проход с собакой — это целая небольшая новелла. В том, как взглянула Клякса на своего хозяина, а он на нее, как оба посмотрели на зрителей, как отнеслись к той или иной случайности на своем пути, содержится бездна комизма. И в то же время это не пустой смех. Искренность и правда характера ощущаются в поведении этой пары. Доброта человека подчеркивается его любовью к собаке.

В октябре 1958 года советский цирк праздновал сорокалетие. В эти дни пришла весть о присвоении Карандашу (Румянцеву М. Н.) звания народного артиста РСФСР. Звание «народного» получали артисты цирка Кио, Туганов, Филатов, Бугримова и Олег Попов…

В письмах и телеграммах зрители поздравляли своих артистов. Карандаш получил такую телеграмму от Юрия Дмитриева:

«Цирк всегда будет благодарен за создание веселого и трогательного Карандаша-клоуна, которого знает и любит весь народ. Пожалуйста, не старьтесь. Смелее нападайте на недостатки и больше смешите нас. Смех — признак силы и счастья».

В 1966 году Карандаш выступал в Костромском цирке. Это была сотая арена, на которую вступил Карандаш после войны.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ