6. Ленинград — Ташкент — Москва

Летом 1925 года Николаев приезжал в Ленинград на разведку, о чем есть свидетельство в дневниковой записи поэта Михаила Кузмина от 12 июня 1925 года: «…приходил ко мне Николаев из Самарканда, трогательный и талантливый, кажется, художник, ищущий подкрепление идеологии»[332].

В 1929-м он с семьей переезжает в Ленинград жить и работать. В дневнике Кузмина от 16 июня 1929 года записано:

«Возвращался не слишком поздно. Звонил Геркену, Ходасевич и Серёже Радлову. Сговорился. А без меня был Николаев из Ташкента. Это приятно. Приехал совсем. Приводил какого-то молодого человека»[333].

На следующий день, 17 июня:

«Потом миленький мальчик предупредил <по телефону> о приходе Николаева, но последний его не привел, а только рассказывал»[334].

18 июня:

«После чая пришла О. Н.[335] и совсем опоздал Николаев. Притащил он своего сына показывать. И вышли вместе»[336].

Если Кузмин иронично называл четырехлетнего мальчика «молодым человеком», то это был Алеша.

Когда случилось знакомство Николаева с Михаилом Кузминым, сказать сложно, но есть предположение, что их познакомил Лев Пуцилло, художник, скульптор, живший в Ташкенте в 1926–1930 годах. Так или иначе, но Николаев идет за помощью к Кузмину. Туда же захаживали обэриуты[337], в частности Константин Вагинов{51}(он был любимым учеником Кузмина). Можно предположить, что Николаев пересекался с кругом Даниила Хармса{52}, Николая Олейникова{53}, Евгения Шварца{54} (в соавторстве со Шварцем у него вышла детская книжка).

В анкетных данных, приводимых Николаевым, его ленинградская трудовая деятельность выглядит так: художник-иллюстратор в издательствах «Красная газета»[338], «Вокруг света», отдел детский книги Ленгиза, Детгиз.

Вероятно, словом «Детгиз» Николаев назвал (по прошествии времени) детский отдел Госиздата в Ленинграде, так как собственно издательство «Детгиз» было создано в 1933 году. Именно этот детский отдел Госиздата с 1924 по 1933 год возглавляли два редактора — Маршак и Лебедев, именно этот отдел стал базой будущего Детгиза. Здесь Николаев получил работу, его приняли по рекомендации Владимира Лебедева{55}. Работавших в издательстве под руководством Самуила Яковлевича Маршака называли «маршакидами»[339], они создавали новую детскую литературу: веселую, озорную, без всяких сантиментов и в то же время познавательную.

Творческую атмосферу издательства, в которую окунулся Николаев, можно восстановить, обратившись к воспоминаниям ее участников.

Запись в дневнике от 10 августа 1922 года, сделанная Корнеем Чуковским:

«Были мы вчера утром у Лебедева Владимира Васильевича. Чудесный художник, изумительный. Сидит в комнатенке и делает „этюды предметной конструкции“. Мы привезли к нему его же рисунки — персидские миниатюры — отличная, прочувствованная стилизация. Клячко{57} захотел купить их (они случайно были у меня). Клячко спросил:

— Сколько вы желаете за эти шесть рисунков?

— Ничего не желаю. Эти рисунки такая дрянь, что я не могу видеть их напечатанными.

— Но ведь все знатоки восхищаются ими. Ал. Бенуа говорил, что это работа отличного мастера. Добужинский не находил слов для похвал…

— Это дела не меняет. Мне это очень не нравится. Я не желаю видеть под ними свое имя.

— Тогда позвольте нам напечатать их без вашего имени.

— Не могу. И без того печатается много дряни. Я не могу способствовать увеличению этого количества дряни.

И как бы оправдываясь, сказал мне:

— Вы сами знаете, К. И., я человек земляной. Даже не земной, а земляной. Деньги я очень люблю. Вот продаю книги — деньги нужны. (Действительно, на табурете груда книг по искусству — для продажи.) Но взять за это деньги не могу»[340].

По воспоминаниям Евгения Шварца, молодые художники, работавшие под началом Лебедева, обязаны были сами делать рисунки на литографских камнях, следить за печатанием своих книг. Лебедев считался лучшим советским графиком. Про него говорили: «Лебедев настолько опередил остальных, оторвался, что трудно сказать, кто же следующий». Время лебедевского Детиздата было золотым веком книжки-картинки. Фамилия художника не скрывалась среди выходных данных наряду с фамилией технического редактора, а красовалась на обложке — рядом с писательской. Расцвет лебедевской группы сопровождался резким отрицанием предыдущей школы: литературность была самым серьезным обвинением для художника. Он обязан был высказываться средствами своего искусства. Лебедев был особенно строг к нарушителям этого закона, считая, что если художника тянет в соседнюю область, значит, он недостаточно одарен в своей. Например, иллюстрируя известные строки Маршака

Там, где жили рыбы,

человек взрывает глыбы,

Лебедев уклонился от сюжетной стороны этих строк, изобразил не взрыв, а двух-трех спокойно и безотносительно к тексту плавающих рыб. Вторым строгим требованием, которое предъявлял Лебедев к ученикам, было знание материала. Точно было известно, кто знает и может рисовать лошадей, кто — море, кто — детей. А «Тома Сойера», например, выпустили со старыми американскими иллюстрациями. Лебедев сказал, что они плоховаты, но в них есть настоящее знание материала, среды, времени. Третьим требованием было понимание технической стороны дела. Художник должен был решать сам, какое клише будут делать с его рисунка — тоновое или штриховое, сколько красок будет в картинке — во всем, как вспоминал Шварц, «должна присутствовать авторская рука»[341].

В создании книжек-картинок, упомянутых Шварцем, участвовал Усто Мумин. Много ли у художника их было? Все ли они сохранились? Доступны нам оказались только пять. Выглядят они, как упоминает Шварц, так: фамилия художника стоит крупно на обложке, а писателя — на обороте.

Книжка-картинка «2 Первомая», ее авторы — Усто Мумин и Евгений Шварц. На обложке — пионер-горнист, созывающий детвору на демонстрацию. Вверху крупным шрифтом, на фоне неба — «Усто Мумин».

Усто Мумин. Обложка и иллюстрация к детской книге «2 Первомая»

Издательство «Госиздат», 1930

Вся книжка — рисованный рассказ, иллюстрирующий небольшой текст Шварца о том, как свободно и жизнеутверждающе проходит празднование Первомая в СССР и как— на «загнивающем Западе»: музыка, радостные лица советских пионеров в одном случае и преследование детей и рабочих со стороны полицейских — в другом[342].

Воспитательная направленность (с антитетичной композицией) этой агитки, предназначенной детям, очевидна. Рассказ, напечатанный на одном развороте, вписывается в общий идеологический проект тогдашнего времени.

Лобовая идеологическая составляющая этой книжки-картинки, изданной тиражом в 50 тысяч экземпляров, налицо — вряд ли художник и автор теста получали удовольствие от такой работы.

Вторая сохранившаяся с тех ленинградских времен книжка Усто Мумина — «Балаляр». Балаляр — это русская огласовка узбекского слова болалар, что значит дети. На рисованной обложке изображены дети школьного возраста на отдыхе. Они собрались у маленького чайного столика: кто лежит, кто сидит, один читает, второй играет на бубне, остальные слушают. Вверху, где обычно указывается автор, написано крупно: Усто-Мумин.

Имя автора текста — на обороте титульного листа: О. Тризна. Ольга Борисовна Тризна, судя по ее книжкам, активно проводила в жизнь проект Маршака по внедрению научных знаний в детскую аудиторию: «Как жил и работал Некрасов» (1927), «Рассказы о деревьях» (1929), «Шелк» (1930), «Вода и человек. Борьба с засухой и наводнениями» (1931), «Война за хлеб: агротехника в прошлом и в СССР теперь» (1932) и др.

Рассказ Тризны Усто Мумин проиллюстрировал так: каждая картинка снабжена подписью: «Греются у сандала», «Срезают виноград», «Строят дом», «Работают в поле», «Пасут овец», «Собирают хлопок», запускают воздушного змея (картинка без надписи), «Идут пионеры»: идут дружным строем, поют, передние аккомпанируют на дудочках, справа мулла и женщина в парандже — явно отсталые элементы, остающиеся на обочине дороги[343].

Что несла эта книжка-картинка детям? Возможно, рассказывала и показывала, как заполнен день бытовыми заботами у пионеров, живущих в иных, чем русские дети, природных и хозяйственных условиях. Везде поспевают, всё успевают, а приходит время — идут в школу. Сильные, умелые — словом, правильные пионеры. А может быть, книжка рассказывала о том, как непросто строить новую жизнь «на далеких окраинах». Таких рассказов (о трудной жизни детей на советских окраинах) тогда было много. Например, «письмо» мальчика из Узбекистана в виде рассказа «Ложка и трусики», опубликованное в № 4 журнала «Ёж» за 1928 год.

Третья книжка Усто Мумина, сохранившаяся с тех времен, — «Шелк».

«Кто делает шелк? Люди. Из чего? Из ниток. А кто шелковые нитки делает? Гусеницы-шелкопряды. Гусеницы выводятся из яичек бабочки-шелкопряда. Яички маленькие, как маковки. Выводятся шелкопряды только весной, когда на шелковичном дереве распускаются листья. Только эти листья гусеницы и едят.

У нас в Узбекистане разводят гусениц-шелкопрядов»[344].

Усто Мумин. Обложка детской книги «Шелк»

Издательство «Молодая гвардия», 1931

Автор текста к этой рисованной книжке — также О. Б. Тризна.

Подача прежняя — антитетичная, таковы и картинки: на развороте слева — примитивное изготовление шелка, все его этапы; справа — новые технологии, пришедшие в Среднюю Азию с советской властью.

Лишь на обложке детской книжки «Наша красная неделя» стоит имя автора текста — А. Лебеденко, а имя художника, оформителя обложки, — на обороте: это снова Усто Мумин. Многословный текст книжки — откровенно политизированный, призывающий развивать пионерское движение не только в стране Советов, но и за ее пределами — всеми возможными средствами вести борьбу с мировой буржуазией. Антитетичность — опять главный прием в конструировании этого пропагандистского текста, аттестованного в подзаголовке «О мировом пионерском движении»: Советской стране противостоят Германия, Чехословакия, Польша, США, Китай; только Советский Союз «ломает старую жизнь и строит новую»[345]. В буржуазных странах «Пионеров арестовывают», «Пионеров расстреливают», «Пионерам не дают учиться», «Пионеров загоняют в подполье» (так названы главки этой книжки). Только в Советской стране власть заботится о пионерах, финансирует пионерскую организацию, в то время как в Германии «пионеры сами собрали деньги, сами арендовали клочок земли и сами построили лагерь. Это было в 1928 году. Теперь лагерь Ворошилова — это республика 300 пионеров, съехавшихся со всей Германии»[346]. Книжка предупреждает юных пионеров Страны Советов, что не все так радужно и на родине: «В Советском Союзе есть еще много старого: есть враги, с которыми нельзя прекращать борьбы ни на минуту»[347]. И весь этот ангажированный текст сфокусирован в символической обложке: на первой и последней страницах. На первой — звезда, по которой бежит советский пионер: «Из светлого и темного меха, из цветов и трав выложены красноармейские звезды, серпы и молоты, значки МОПРа[348]»[349], на последней — свастика, внутри которой угадывается изображение животного (то ли дракона — предощущение опасности, то ли осла — в череде иных символических значений, в контексте этой книжки — символ глупости). Примечательно, что книжка написана в 1929 году, издана в 1930-м и, несмотря на неполиткорректное (по сегодняшним меркам) поношение любого — чужого мироустройства задолго до того, как мир познал и вкусил плоды фашизма, выглядит пророчески.

У текста яркой рисованной книжки «Дети Китая» автора нет. В выходных данных значится только художник — А. Николаев (возможно, в ряду детских книжек Усто Мумина эта была первой, здесь художник подписался своим паспортным именем, далее последовали устомуминовские издания).

Усто Мумин. Обложка и иллюстрация к детской книге «Дети Китая»

Издательство «Госиздат», 1930

Содержание нарративных рисунков и подписей под ними: «В китайской школе», «Маленькие живописцы», «Сбор чая», «Рыболовы», «Дети работают на мельнице», «Девочка за ткацким станком», «Портные», «Под жарким солнцем на рисовом поле», «Вечерний отдых в деревне»[350] — воспринимается как единое (вместе с книжкой «Балаляр») послание. Но если работающие узбекские дети имеют отдушину — они стали пионерами, их жизнь, по замыслу авторов, обрела смысл, — то дети Китая такой осмысленности лишены — они не пионеры. Даже отдыхая (см.: «Вечерний отдых в деревне»), они продолжают работать: кормят, выгуливают домашних животных. Собственно, все эти детские книжки могут быть восприняты как единый текст: они или дополняют друг друга, или находятся в противопоставлении.

Очевидно, что такие книжки были идеологическим заказом сверху. Как показывают последующие события, художнику претила такая деятельность, и он вновь снимается с места, возвращается в Ташкент. Да и знаменитая творческая атмосфера Детиздата, скорее всего, сходила на нет.

Вспоминает Николай Чуковский:

«В начале тридцатых годов Шварц расстался с Детским отделом. Не он один. Вместе с ним ушли из Детского отдела и Олейников, и Андроников, и Груня Левитина{58}. Ушли и почти все авторы, которые издавались там с самого начала, в том числе и я»[351].

Наиболее развернутое описание Детиздата конца 1920-х — начала 1930-х годов, когда там работал Усто Мумин, оставила Лидия Корнеевна Чуковская в документальной повести «Прочерк». По ее воспоминаниям, Маршак и Лебедев подняли издание детских книг на высоту искусства, правда, в рамках «выполнения плана» и режима цензуры, то есть господствующей идеологии. Тем не менее в этих тисках Маршак, Лебедев и все сотрудники умудрились работать с полной отдачей. Штампы, стереотипы, трафареты чиновничьей речи преследовались беспощадно — именно на этом участке шли ожесточенные споры между редакцией и вышестоящими организациями (ЦК комсомола, Государственным ученым советом) за чистоту языка, против его бюрократизации. Начальники понимали под чистотой освобождение языка от жизни, безликость, скудость, пресность, стерильность. Маршаковцы боролись за выразительность, разнообразие, естественность. Ленинградскому Детиздату приходилось все же выполнять указания сверху: выпускать книги «идеологически выдержанные». В благотворность централизованного планового хозяйства, срочной индустриализации, механизации верили и сами сотрудники, пишет Лидия Чуковская. Маршак решил развивать научно-художественную книгу для подростков. Он полагал, что создавать такие книги должны ученые, только тогда наука разбудит в читателе самостоятельность мышления и критическую способность.

Маршак был на редкость витальным человеком. Уставать рядом с ним считалось неприличным. Пустяков для него не существовало, в книге все важно: каждое слово, каждый печатный знак, ширина пробела между строчками. Маршак учил, что черной работы в книжном издании не существует. Название ли, подпись ли под фотографией, разбивки ли на главы, любой подзаголовок — все требует напряженного внимания, изобретательности, слуха, вкуса, меткости. К тому же в редакции было весело. Сам Маршак сочинял эпиграммы, одну виртуознее и смешнее другой. Ежедневно из редакций журналов «Чиж» и «Ёж» заявлялись Ираклий Андроников, Олейников, Хармс, Шварц, Заболоцкий, Мирон Левин со своими эпиграммами, шуточными стихами, пародиями — свидетельствует Лидия Корнеевна[352].

Творческая атмосфера в ленинградском Детгизе не стала, вероятно, своей для Усто Мумина (можно предположить, что он не вписался в нее). Его путь в искусстве был путем одиночки. Ни на кого не похожий ни судьбой, ни картинами, Николаев напоминает дервиша, ищущего в одиночку, вопреки общепринятым устоям жизни, свою формулу — счастья, любви, творчества.

По мнению Софьи Круковской:

«Николаев тяготился Ленинградом, его серым небом, дождями и туманами. Как прекрасный сон представлялся ему далекий Узбекистан, край вечно синего неба и яркой декоративности народной жизни, край, где он нашел свою тематику и эстетические идеалы»[353].

Не погоды тяготили художника, думается, а диктат, вторгавшийся в его творческие пристрастия. От этого диктата бежит Усто Мумин в Ленинград, а из Ленинграда — опять в Ташкент, но попадает в замкнутый круг.

Невероятно важный текст найден мною уже во время верстки книги, где застенографирована устная речь Усто Мумина, ниже — фрагмент, итожащий его ленинградский период:

«Здесь (в Ленинграде. — Э. Ш.) я довольно быстро нашел свое место, в этом чудесном городе мыслителей и художников. Знакомство мое с Лебедевым В. В., одним из интереснейших художников СССР, на почве издания детской художественной литературы, при очень строгом отборе художников дало мне возможность в течение полугода выпустить 3 детские книги, а работа в издательстве „Красной газеты“ и журнале „Вокруг света“ дать большое количество своих зарисовок по Узбекистану и занять в этом журнале прочное положение художника по Средней Азии.

Частые посещения Эрмитажа и Русского музея, встречи с Лебедевым, Пахомовым, Филоновым и другими художниками, посещение театров и одновременно углубленная работа над рисунком для детской книги сильно двинули меня как профессионала. Я прожил в Ленинграде около года и зарядился им на добрый десяток лет вперед.

Наступившая весна 1930 года тянула меня обратно в Среднюю Азию, ставшую второй моей родиной. Как ни чудесна Северная наша Пальмира, но в ней явно не хватает тепла и солнечного света»[354].

Вернувшись в Ташкент, Николаев все же пытается найти компромисс. Сотрудничает в качестве художника с издательством «Қизил Ўзбекистон» (1930), журналами «Машъала» и «Атака», работает ответственным секретарем журнала «Узбекистон курулишда» (1933), выезжает в военный лагерь. В итоге написаны картины «Первый узбекский кавалерийский полк в учебном походе», «Красноармейцы на отдыхе» и другие. В 1935–1936 годах Николаев занимает пост главного художника в журнале «Муштум» и издательстве «Қизил Ўзбекистон», иллюстрирует сборник «Афанди латифалари» («Анекдоты Афанди»), выступает в оргкомитете ССXУз[355] на совещании, посвященном народным мастерам Узбекистана, с докладом о возрождении народного искусства, ездит по Средней Азии, собирает материал для цикла «Субтропики Средней Азии», заказанного Научно-исследовательским институтом субтропиков СССР, преподает в Ташкентском изотехникуме (по 1938-й), избирается ответственным секретарем оргкомитета ССXУз[356], свидетельствует Римма Еремян.

В 1935 году выходит русский перевод повести «Абид-Кетмень» Абдуллы Кадыри{59} с иллюстрациями Усто Мумина[357]. Писатель и художник, возможно, познакомились еще в 1925 году в пору работы в журнале «Муштум». Сведений об их взаимоотношениях не сохранилось, так как Кадыри по доносу коллег-писателей (на волне борьбы с джадидами[358]) был арестован и расстрелян в 1938 году.

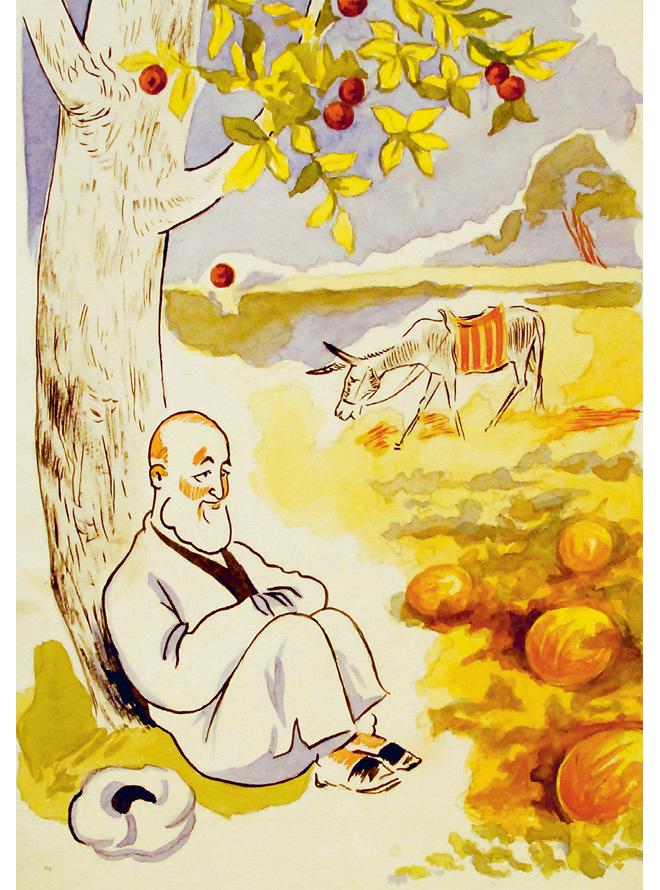

Усто Мумин. Иллюстрация к повести Абдуллы Кадыри «Абид-Кетмень»

Государственное издательство УзССР, 1935

Абдуллу Кадыри клеймили как националиста. Всех причастных к изданию его книг коснулись репрессии (возможно, что и скорый арест Усто Мумина был также спровоцирован контактами с Кадыри). Вот фрагмент обвинений переводчика романа Кадыри Лидии Соцердотовой[359]:

«Очень долгое время <…> популяризировала националистические творения злейшего врага народа Абдуллы Кадыри подхалимка Соцердатова (так! — Э. Ш.). Она перевела контрреволюционный роман „Абид-кетмень“ и другие. <…>

Соцердатова:

— Как может переводчик популяризировать автора? Он просто проявляет инициативу. (У) Абдуллы Кадыри я перевела два произведения. Я переводила отдельными главами. Меня торопили и уговаривали переводить „Абид-кетмень“ Абдуллы Кадыри. Но я не популяризировала его. Я стремилась к точности перевода. Замаскированием я не занимаюсь и никогда не навязывала авторам политических тенденций.

Вопросы. Ковальчук:

— Вам известно политическое лицо Абдуллы Кадыри?

Соцердатова:

— Да, я знаю его, он на свободе.

Ковальчук:

— Вы принимали активное участие в судьбе Кадыри?

Соцердатова:

— Да. До некоторой степени… Я убеждена в том, что Абдулла Кадыри не враг народа.

Ковальчук:

— Вы писали письмо товарищу Сталину?

Соцердатова:

— Да, я помогла Кадыри! Я писала, но каким-то образом черновик письма оказался здесь, в Союзе писателей. Письмо, адресованное товарищу Мехлису („Правда“) и ССП СССР…»[360]

Однако не только совместная работа над книгой, но и ряд воплощенных тем — у одного в литературе, у другого в живописи — говорят о типологически-творческом родстве Усто Мумина и Абдуллы Кадыри (тема бачей, тема их неприятия), у Кадыри — в романах «Минувшие дни», «Скорпион из алтаря», в повести «Из записной книжки Калвак Махзума» и др.[361]

В 1930-х годах в искусстве выстроилась некая иерархия, первенство в ней было за литературой. Владимир Паперный пишет:

«Это значило, что ни в одном из искусств… не должно было быть никакого иного содержания, кроме того, которое можно было пересказать словами. Не потому ли так расцвело в эти годы искусство иллюстрированной книги?»[362]

Сюжет последней повести Кадыри «Абид-Кетмень» строится по канонам соцреализма: поначалу отдельные жители узбекского кишлака нехотя вступают в колхоз, но день ото дня желающих становится все больше, в итоге коллективным хозяйством охвачен весь кишлак, который начинает строить счастливую, наполненную одухотворенным трудом жизнь. Главный герой повести — середняк Абид, богатырь и трудяга, прозванный односельчанами Кетмень, так как он изготовил кетмень[363] под стать своему исполинскому росту и теперь добивается усердным трудом небывалого достатка. Именно Абид-Кетмень становится председателем колхоза. На иллюстрациях Усто Мумина он представлен в движении: с поднятым кетменем, который вот-вот врежется в сухую землю, или в схватке с цепным псом Арсланом. И везде выходит победителем. На иллюстрациях показаны его оппоненты, бывшие «столпы» кишлака и враги колхоза, жадные муллы, угощающиеся плодами его труда. Разумеется, этим косным «столпам» противостоят простые труженики, их Усто Мумин изобразил в буднях и праздниках: они обрабатывают землю, участвуют в соцсоревновании, ловят брошенные с вертолета первомайские листовки, сидят в клубе на концерте. На форзаце книги, на цветной иллюстрации, изображена идиллическая картина колхозной жизни.

Усто Мумин. Кишлак Анзоб. 1935

Галеев-Галерея, Москва

Следующей работой Усто Мумина по оформлению книги был роман иранского писателя Мирзы Каземи{60} «Страшный Тегеран». В этом социально-историческом романе слышны отзвуки реальных событий: Первой мировой войны и последующих двух десятилетий XX века в Иране, в частности внедрение на территорию Ирана большевистской революции и последствия этой провальной операции[364], заклейменные автором предисловия к русскому переводу книги Л. Пинхасиком так: «Автор романа вовсе не против эксплуататорского строя, он только за то, чтобы его немножечко улучшить…»[365] Социальная картина романа выстроена по канонам «критического реализма»: богатые — негодяи и эксплуататоры, прожигатели жизни, бедные — с обостренным чувством справедливости и высокой нравственной планкой. На фоне этого противостояния разворачивается мелодраматический любовный сюжет, в центре которого — интеллигентный юноша Ферох, небогатый, а потому порядочный.

Усто Мумин. Иллюстрация к роману Мортеза Мошфега Каземи «Страшный Тегеран»

Государственное издательство УзССР, 1935

Усто Мумину этот роман был интересен, вероятно, потому, что картины тегеранского быта, поведение персонажей соответствовали тому, что он видел в полюбившейся ему Средней Азии. Иллюстрации Усто Мумина сконцентрированы на узловых местах сюжета. Вот фрагмент из романа Каземи, описывающий времяпрепровождение тегеранской знати: кофейня, кавехане, на заднем плане справа — мужчины играют в карты:

«Так как была зима и было холодно, стекла „ороси“ были спущены донизу. Сквозь стекла видны были две отдельные группы людей, сидящих кружком. Иногда то из той, то из другой доносились возгласы:

— Еще пять кран, только пять кран! <…>

…Игра, начавшаяся с час тому назад, шла оживленно. Кучки ассигнаций из карманов играющих перешли уже на стол и лежали перед ними в шапках и чалмах»[366].

В центре рисунка — танцующий мальчик-бача, на него смотрят заинтригованные зрители, один из них при этом покуривает из кальяна терьяк (род опиума).

«Он направился в угол комнаты, где стоял терьячный мангал и где упомянутый выше Ахмед и какой-то рыжебородый занимались один приготовлением, а другой курением терьяка, причем рыжебородый глядел на Ахмеда „особенными“ глазами, а Ахмед распалял его, кривляясь и жеманничая, подобно ханумам из Нового квартала»[367].

В романе Каземи многократно упоминаются институт бачей и связанная с ним тема бачабазства[368], интересовавшая Усто Мумина и в той или иной степени нашедшая отражение в его упомянутых выше работах.

Каземи, изображая иранских ашрафов, утопающих в неге, удовольствиях и разврате, неоднократно упоминает «бачэ-бази», характеризуя этот институт как самую низкую ступень нравственного падения:

«Она знала, что если муж ее окажется истинным персом… что ей придется мириться с тем, что он будет курить терьяк или пить и заниматься развратом или бачэ-бази…[369]

<…>

Его окружали такие же, как он сам, молодые люди, разговоры которых вертелись вокруг какой-нибудь женщины или бачэ[370].

<…>

…Больше всех выделялась афиша, гласившая: „Новое открытие, или Как дядя Реджэб стал баччэ“. Один из прохожих говорил шедшему с ним приятелю:

— Будешь завтра на спектакле? <…>

— Да ты что, милый, в своем уме? <…> Как будто не надоело смотреть, как мужчины кривляются в женском платье?[371]

<…>

Каково же было удивление девушки… когда она увидела, какие гости к нему (к квартиранту. — Э. Ш.) стали ходить. Все они были, как один, безусые юноши, не свыше семнадцати лет, с вьющимися кудрями, торчавшими из-под шапочки»[372].

Приведенные примеры из романа, привлекшего внимание Усто Мумина, не обязывают к выводам о социальной или сексуальной характеристике художника. Тем не менее очевиден факт: эта табуированная сторона жизни, отраженная в искусстве уже в древности (вспомним хотя бы древнегреческую вазопись или фрески Помпеи), вызывала у Усто Мумина исследовательско-художнический интерес.

В ряде иллюстраций Усто Мумин делает акцент на бесправном положении женщины в иранском обществе: отец бьет дочь (Мэин), не желающую подчиниться, выйти замуж за незнакомого подонка (Сиавуша); жених (Али-Эшреф-хан) ради карьеры отдает право первой ночи своему начальнику, а тот, поднимая накидку с лица невесты (Эфет), бесцеремонно рассматривает ее; укрытые паранджой от посторонних глаз женщины противопоставлены вольным взглядам мужчин.

Ряд иллюстраций к роману рассказывает о повседневной жизни иранской женщины: молодая (Джелалэт) подрабатывает вязанием, пожилая, ее мать, курит кальян. Усто Мумин останавливается на ключевых фрагментах сюжета: Ферох в результате заговора богатых врагов вынужден скрываться, жить нелегкой крестьянской жизнью, однако вскоре он вернется в Тегеран и выдворит из своего дома наглого пройдоху.

Дальше идут рисунки, иллюстрирующие мелодраматическую составляющую романного сюжета.

Отдельно стоит отметить буквицы в начале каждой главы, в которых обозначена квинтэссенция последующего текста, а также рисунки-концовки к каждой главе. Если бы эта книга была издана не в аскетичных 1930-х, а сегодня, при современных полиграфических возможностях, то она, несомненно, стала бы шедевром книжной графики. И независимо от качества печати она убедительно доказывает: Усто Мумин не просто иллюстратор, но еще и скрупулезный читатель.

В 1935 году, вслед за публикацией первой книги романа Каземи «Страшный Тегеран», выходит тоненькая книжка «Девушка из богатого дома» — глава из романа в виде самостоятельного рассказа. Художник, оформивший обложку, не указан. Софья Круковская отмечает:

«…УзГИЗ игнорировал это элементарное издательское правило. И тем не менее можно совершенно смело утверждать, что перед нами произведение Усто Мумина. Это прежде всего подсказывает логика событий: было бы странным после огромного издательского успеха „Страшного Тегерана“ с графическим сопровождением Усто Мумина поручить работу над обложкой этой маленькой книжечки какому-нибудь другому художнику. Но дело не только в этом — в художественном ее оформлении явно ощущается стиль Усто Мумина»[373].

Усто Мумин. Обложка к рассказу Мортеза Мошфега Каземи «Девушка из богатого дома»

Государственное издательство УзГиз, 1935

Отчитываясь о 25-летней работе в Узбекистане, Усто Мумин сказал: «Лучшей моей работой того периода был „Страшный Тегеран“ — двухтомник с большим количеством рисунков»[374]. А Михаил Рейх{61} признался: «У меня есть две украденные работы А. В. — листы из „Страшного Тегерана“ (сознаюсь ему в этом преступлении), и вот там прекрасная линия»[375].

В сентябре 1936 года в Ташкенте прошла Первая Среднеазиатская спартакиада под девизом: «За массовую сдачу норм ГТО и хлопковую независимость!» Усто Мумин участвовал в ее оформлении.

Вокруг начинаются проработки художников за увлечение «формализмом». Многие публично каются: кто искренне, кто — спасая свою жизнь. Так, Георгий Карлов вспоминает своего учителя (А. П. Гринцевича), который якобы повел его по ложному пути. В этой атмосфере делает попытку начать новую жизнь вернувшийся из Ленинграда Усто Мумин. Очередной виток его жизни внешне производит впечатление — довольно благостное — поступательного врастания художника в новую идеологию государства (такое впечатление складывается благодаря хронике[376] жизни, выстроенной Риммой Еремян в альбоме художника[377]).

В 1930-х годах руководство государства делает упор на агитационно-массовые виды искусства, в том числе на плакат. Работает плакатистом и Усто Мумин. Одна из его работ (1933) выполнена не без влияния Александра Родченко, в частности его плаката «Ленгиз: книги по всем отраслям знания» (1925), на котором женщина, приложив ко рту руку, кричит: «Книги…» На плакате Усто Мумина тоже крупным планом женщина-узбечка. В одной руке она держит хлопковое волокно, другую приставила ко рту (так делают, когда хотят докричаться). Слева от нее — на светло-зеленом фоне поле с людьми, собирающими хлопок, вдали арба с приемщиком; справа от зовущей-призывающей женщины — на черном фоне контуры мужчин, отдыхающих в чайхане (традиционное времяпрепровождение мужчин в Средней Азии, что, кстати, в той или иной мере запечатлевал Усто Мумин, хотя требовалось совсем другое): один сидит с пиалой в руке, попивает чай, второй что-то с ним обсуждает, третий лежит спиной к зрителю, рядом с ним — чайник. Контраст очевиден — как в цветовом решении, так и в позах изображенных фигур: одни работают, строя светлое будущее, другие тунеядствуют (неслучаен черный цвет). Надпись на плакате латиницей на узбекском: Hamma erkaklar paxta terisga, то есть «Все мужчины на сбор хлопка!».

Усто Мумин. Все мужчины на сбор хлопка! Эскиз плаката. 1920-е

Галеев-Галерея, Москва

Второй плакат (1933) также на тему хлопковой страды. В центре — арба, груженная мешками с хлопком. Подошедший мужчина подставляет хирманщику (приемщику) принесенный на спине мешок. Рядом женщина, поднимающая оброненные комочки, — ее подвязанный через плечо фартук для сбора хлопка полон. На телеге укреплен большой красный транспарант с надписью латиницей: Bir gram hәm paxta nabud bolmasъn! Bir minyt hәm prostoi bolmasъn! Bytyn paxta davlatga! («Ни грамма потерь! Ни минуты простоя! Весь хлопок государству!»). На заднем плане — арбы с красными флагами и транспарантами, на которых те же лозунги уже по-русски. Работа кипит: грузят, подвозят, взвешивают. Подпись на плакате в правом нижнем углу: Usta Momin.

Усто Мумин выполняет заказы. В 1930 году пишет работу «Без паранджи». На переднем плане — идущая женщина с короткой стрижкой, по-европейски одетая: белая блуза с короткими рукавами, узкая прямая юбка, туфли на каблуках; в руках стопка книг; справа в глубине — две женские фигуры в длинных национальных халатах и парандже, застывшие при виде шагающей дамы с открытым лицом. В том же году написана картина «Девушка с хлопком», отражающая пафос созидательного труда.

1 августа 1934 года в Москве на Кузнецком Мосту открывается выставка изобразительного искусства Узбекистана. Центральная и региональная газетная и искусствоведческая пресса дают высокую оценку произведениям художников из Узбекистана, Усто Мумин — в ряду хвалимых.

Заметка об Усто Мумине в газете «Правда Востока».

№ 145, 26 июня 1935 г.

Художник и искусствовед Рафаил Такташ писал:

«Критикой был замечен „графически живописный язык“ Усто Мумина… Картина Усто-Мумина „Белое золото“ показывала уже не патриархальный мир мусульманских священнослужителей, а тружеников колхозных полей — хлопкоробов, не мрачный мир байства, а освобожденный труд подлинных хозяев узбекской земли и ее природных богатств»[378].

Свою работу «Белое золото» сам Усто Мумин (и это мнение разделяли его коллеги) называл первой из тех, где раскрывается хлопковая тема в живописи[379].

Характеризуя работу Усто Мумина в 1930-х годах, надо отметить, что он участвовал во всех республиканских выставках «вплоть до 1938 года»[380] (как написал сам художник в кадровой анкете), а также в двух московских (1934–1935 и 1937).

С той же плакатной тематикой, что и картина «Белое золото», в 1934 году Усто Мумином написаны по заказу Наркомпроса еще две картины — «Старометодная школа» и «Новая школа».

«Старометодная школа в Средней Азии»: под сводами изображен класс, учитель наказывает ученика, в этом ему помогают другие дети — они привязали ноги лежащего мальчика к палке, учитель занес над ним руку с плеткой; одни дети смеются, угождая учителю, другие с испугом отшатнулись. В пандан к этой — картина «Новая школа (в музее)»: на стене музея висит устомуминовская картина «Старометодная школа», к ней подошли пионеры, они в ужасе смотрят, как мучают мальчика.

Почти для всех заказных работ Усто Мумина — ленинградских книжек, ташкентских плакатов и картин характерна единая концепция: антитеза старого и нового, хула старого мира и хвала новому. Можно вообразить, как не по душе была эта концепция художнику, который принял для себя судьбоносное решение — остаться в Туркестанском крае. Он уже полюбил тамошнюю жизнь, людей, их нравы, а главное — те институты и детали быта, которые с любовью воплощал в своих картинах 1920-х годов: узбекских юношей, беданабозов, водоношей, их быт, бачей, перепелок. Он наделял все эти образы каким-то новым, интригующим смыслом, а официоз призывал с ними бороться.

Обозреватель «Правды Востока» в 1928 году писал:

«Преобладающие темы большинства 10-ти выставивших свои работы художников — мечеть, мазар, хауз, изредка базар и чайхана, и снова полуразрушенные памятники прошлого — лазурь керамических облицовок, мертвенная пустота мавзолея.

Это — выставка АXРРа — ассоциации, ставящей своей основной задачей отражение в искусстве „правдошной“ жизни, движения, реального быта.

Общий уклон выставки — боязнь человека, стремление уйти от динамики к покою статического момента. Изредка проскальзывающие на полотнах фигуры сами мертвы, как монументы. <…> Вместо фиксации живой современности большинство художников устремлены к отчасти экзотическому, отчасти археологическому поиску. Ориентировки на местное народное искусство, хотя бы в его стилистических формах, нет. За крайне малыми исключениями, все выставленные работы — лишь внешнее, весьма поверхностное восприятие натуры Ср. Азии, без глубокого внедрения художника в ее жизнь, дух и колорит»[381].

Его коллега (под псевдонимом) продолжает уже в 1935-м:

«Другая тема — „Зикр“ — радение дервишей. Задача этой картины — показать одну из мрачных картин прошлого, все изуверства, дикость и уродливость быта времен ханства»[382].

Организованный в начале 1930-х Союз советских художников Узбекской ССР, по мнению авторов ряда публикаций, вещавших в унисон с официозом, помог преодолению разобщенности художников разных устремлений и содействовал утверждению принципов социалистического реализма в советском изобразительном искусстве[383]. По факту же — усиливалось идеологическое давление. Все чаще художники посыпают голову пеплом. Вот, например, кается Надежда Кашина{62}, коллега Николаева:

«Общественный просмотр пролетарским зрителем моих работ в 1932 году (Самарканд), откровенная критика их открыли глаза на мою глубокую ограниченность и беспомощность. Имея ряд неплохих цветовых и композиционных решений, я ничего не могла сказать зрителю, требующему великой жизненной правды. Мне стало понятно, что формализм обрекает художника на одиночество…»[384]

Покаяние было публичным, напечатанным в центральной газете Узбекистана «Правда Востока» (1936). Кашина не только критикует свои недостатки, но и довольно резко высказывается о промахах коллег, влияние которых тем не менее ощутимо в ее творчестве. Так, в 1939 году в проекте по подготовке празднования 500-летнего юбилея Алишера Навои Кашина создает полотно, где в центре изображен странник с посохом, в обрамлении клейм с сюжетами из поэм Навои. Композиция в духе русской иконы удивительно напоминает композицию картины Усто Мумина «Радение с гранатом» (1923).

Благодаря публичному покаянию Кашина вышла сухой из воды, а после того как она «усердно писала этюды с натуры, солнечные натюрморты…»[385], в ней признали «зрелого и талантливого мастера живописи».

Усто Мумин в Ташкенте был близок с художником молодого поколения Чингизом Ахмаровым. Пишет Борис Чухович:

«Судьбы этих двух художников были в чем-то схожи. <…> В 1930-е гг. Ахмаров лично познакомился с Мумином, и, скорее всего, идея использовать графические возможности миниатюры в современной живописи стала следствием этого знакомства. Ахмаров перенял некоторые формальные черты ранних работ Мумина: приоритет линии, условность цветовых планов, идеализацию юных персонажей»[386].

Запрет на некоторые образы и темы ужесточался: появлялась анонимная хула в газетах, следовали партийные проработки и — арест, высылка или заключение. Так, в частности, случилось в начале 1930-х с художниками Еремеем Григорьевичем Бурцевым и Иваном Семеновичем Казаковым. Фельетонист «Правды Востока» публикует страстный очерк «мАXРовая реакция под красной этикеткой»[387], в котором обвиняет художников, что на занятиях студийцы рисуют головы Христа и апостола Павла:

«Старого потребителя художественной продукции в Советском Союзе нет. Он кончился в октябре 1917 г. <…> Живопись и скульптура должны… быть средством организации (выделено в тексте. — Э. Ш.) революционного сознания, воспитанием нового человека, коллективиста и борца, который не рабски благоговеет перед природой („природа — наш вечный учитель“), а переделывает ее»[388].

На третий день в той же газете новая публикация — «Ископаемые», продолжающая предыдущую, но в более агрессивных тонах:

«Нужно крепко ударить по рукам зарвавшихся „художников революции“ — бывшего хозяйчика малярной мастерской Бурцева и „руководителя“ студии Казакова. Нужно дать им почувствовать, что их методы воспитания и руководства устарели… ровно на тринадцать лет. Мы полагаем, что кое-кто должен срочно заинтересоваться ташкентским филиалом АXР. <…> Ташкентский филиал АXР, основной лозунг которого „Искусство в массы“, с производством, с рабочей массой, с рабочими клубами связан не больше, чем папа римский с ташкентским Дворцом Труда. Смешно сказать, но из студии АXР не было ни одной экскурсии на производство. А ведь даже „натюр-морт“ (мертвую натуру) можно сделать хотя бы, например, из набора рабочих инструментов. Не случайно „художники революции“ отдают предпочтение черепу с дохлой вороной. Студия АXР — вернее сказать, студень АXР — яркое выражение того безобразия, к которому привело пренебрежение наших партийных и рабочих организаций вопросами искусства. Надо срочно заняться студией АXР и передать ее в ведение главпрофобра. Надо выбросить оттуда христов, а заодно выяснить, чем занимаются христосики из самого АXР. Пора сдать в архив старенького учителя рисования. Пора поработать над выдвижением художников рабочего класса»[389].

ОГПУ в день этих публикаций немедленно возбудило дело № 3950 по обвинению Еремея Бурцева и Ивана Казакова по статьям 10–66 и статье 142 УК УзССР. 66-я статья — это аналог 58-й статьи в УК РСФСР, пункт 10 — антисоветская агитация. 11 февраля 1930 года решением особого совещания коллегии ОГПУ художники были высланы в Сталинабад[390] сроком на три года[391].

Тучи сгущались и над Усто Мумином. Вероятно, он это чувствовал. Пытался найти свою нишу. Одной из таких попыток стал коллективный выезд художников в 1935 году на пленэр в Ура-Тюбе, таджикистанское предгорье (по маршруту Ташкент — Ура-Тюбе — Сталинабад), или в «горный поход», как написал он сам в анкете.

Пишет Софья Круковская:

«Путь художников лежал через Туркестанский, Зеравшанский и Гиссарский хребты, долинами рек Зеравшана, Ягноба и Варзоба до столицы Таджикистана Душанбе»[392].

За полтора десятилетия жизни в Средней Азии Усто Мумин поднаторел в местных наречиях, и его языковые способности пригодились ему в новом качестве — переводчика. Познакомившись с народными мастерами, Усто Мумин пишет портрет мастера стенной росписи Насретдина Шохайдара («Портрет Усто Шохайдарова»): мастер сидит у стены лицом к зрителю, в левой руке чашка с краской, правая замерла с кистью, рисующей гранат — излюбленный плод Усто Мумина. А также портрет «Мастер резьбы по дереву Мир Саид из Ура-Тюбе». Художник, вероятно, мог расположить к себе простых тружеников и личным обаянием, и знанием местных обычаев и наречий, и уважительным отношением к людям труда. Почтение к старшим в мусульманском обиходе ценится высоко. А Усто Мумин успел за годы жизни в Средней Азии усвоить местные традиции. Его таджикская коллекция изобилует образами простых людей, согласившихся позировать художнику.

Усто Мумин. Портрет неизвестного художника. 1930-е

Центральный государственный архив Республики Узбекистан

Из устного отчета Усто Мумина в 1948 году о «горном походе»:

«Большим и радостным творческим событием для меня и группы художников (Рождественский, Кайдаловы, Кедрин, Лия Уфимцева) был поход по трассе Ташкент — Сталинабад — древний маршрут, так называемая дорога царей, в 1935 году. Творческий поход, проведенный в течение одного месяца с короткими остановками в интересных местах, обогатил нас массой впечатлений, которые отразились в большом количестве работ всех участников. Лично у меня было сделано за это время до 60 работ, очень небольшая часть которых уцелела и показана сейчас на выставке»[393].

Из горного похода Николаев привез большую папку: наброски тушью, акварели. Среди набросков много мужских фигур и лиц жителей Шахристана, композиционных работ, изображающих людей в процессе труда (мальчика-пастушка, колхозника Амангельды из Кзыл-Атрека с мотыгой) и животных — собак, ослов. Горный «урожай» по возвращении представили ташкентским зрителям, а позже, в 1937 году, в Москве — на выставке по случаю первой Декады узбекской литературы и искусства. «Портрет Усто Шохайдарова» был приобретен Государственным музеем восточных культур (ныне Государственный музей искусства народов Востока)[394]. Кстати, эта работа изначально была названа самим художником иначе — «Наккош Ша-Хайдар»[395].

Усто Мумин. Эскизы иллюстраций к книге «Необычайные приключения Насретдина Афанди».

Гослитиздат УзССР, 1959. Галеев-Галерея, Москва

И все равно «проработки» продолжаются — на Первом съезде Союза художников Узбекистана: «Художник Усто Мумин механически переносил формы персидской миниатюры в свое искусство. Эклектичность и несостоятельность этих путей совершенно очевидны»[396].

Строчки из письма Ады, жены Николаева, брату, «восстановленные» Энной Аленник:

«Муж недавно вернулся из Москвы. Он возил туда свою картину для украшения выставки хозяйства в Узбекский павильон. Выставка будет очень шикарная. Картину там приняли на ура. Поэтому денег заплатили столько, что Усто привез мне целый чемодан изумительных шоколадных конфет. Ты знаешь, Санечка, что я никогда досыта конфетами не наедалась. Я сразу столько съела, что немножко заболела. А какой громадный роскошный бухарский ковер мы на эти деньги купили! Вообще, что хотели — покупали, кутили вовсю. И почему-то вдруг получилось так, что деньги истратились все, до копейки. Нам нечем жить. Себе лепешку и молока детям купить не на что. Вот какой был ужас! Но ничего, дорогая мамочка быстро прислала телеграфом. Я ее обожаю! Я бы хотела никогда с ней не расставаться и всегда ее беречь»[397].

Усто Мумин безостановочно ездил по Средней Азии, в набросках увозил зеленые побеги на пустынной земле, куда протягивались, благодаря работе дехкан, живительные каналы орошения; наблюдал сбор урожая, рисовал сады с плодами, к которым тянулись руки сборщиков. Его картины, по воспоминаниям Энны Аленник, выставлялись в Ташкенте, посылались в Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. А еще он перерабатывал народные орнаменты и впечатления от местного ландшафта в виньетки (заставки и концовки) для журнала «Литературный Узбекистан» — в 1935 году с группой художников (В. Н. Гуляев, Вл. Кайдалов, В. Рождественский, П. Щёголев и др.), в 1936-м — единолично.

Усто Мумин. Мужской портрет. 1938

Фонд Марджани, Москва

Усто Мумин продемонстрировал знание узбекского быта, культуры, с одной стороны, с другой — выполнил требуемую функцию популяризатора национальных достижений. Власть оценила труд художника: он был командирован в Москву для оформления интерьера павильона «Узбекская ССР» на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1937 года[398] под руководством Стефана Николаевича Полупанова.

Усто Мумин. Абысбай Минкулов и мальчик с мешком хлопка. Набросок. 1930-е

Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан им. И. В. Савицкого, Нукус

Тем не менее излюбленными образами Николаева остаются юноши. В повести Энны Аленник описан эпизод, произошедший в конце 1930-х:

«Мы пили чай на террасе и пришел Усто. Он осторожно держал за край подрамника свою свежую работу и повернул ее в нашу сторону. Когда ему нравилось то, что он сделал, он показывал. На этот раз был не этюд, была законченная картина: на песчаном холме стоял на редкость нежный, стройный — не мальчик, но и не взрослый узбек, в халате с лиловыми и голубыми полосами, и так красиво смуглой рукой протягивал нам розу. Ну полное впечатление, что нам. Он был босой. Ноги — тоже нежные, как у мадонны.

Алексей Платонович посмотрел и сказал: „Неотразимой красоты юноша. Но… бездельник. Он будет на иждивении обожающих его“.

Усто не обиделся, сказал, что это его не интересовало. Его интересовала только гармония облика. „А как вам?“— спросил он у Варвары Васильевны.

Она нехотя ответила: „На мой вкус, он слишком томный… не мужественный“.

Я вглядывалась в эту фигуру. Правда, все в ней струилось, в каждой линии была гармония. Но что-то было в ней мне неприятно. Даже неловко было, сама не знаю отчего.

„Нина мне что-нибудь скажет?“ — спросил Усто.

Я очень глупо выпалила: „Не понимаю я его!..“

А Саня сказал: „Поздравляю, Усто. Из всего, что у вас видел, это самая тонкая живопись. Как вы назовете?“

„Я уже назвал: `Венец творения`. Подразумевается, что гармоничный человек — венец творения“.

„Не чересчур пышно? — спросил Саня. — И, по-моему, не совсем верно. А почему не цветок, не олень, не бабочка? Что, в них меньше гармонии?“

Теперь Усто обиделся: „Ну, знаете! Не случайно бог создал по своему образу и подобию не бабочку, не оленя, а человека“»[399].

Какие верные характеристики этому юноше с картины Усто Мумина дает автор! Они своего рода обобщение, так выглядят все юноши на картинах художника: томный, не мужественный, в каждой линии — гармония.

Накануне отъезда Николаева в Москву в 1937 году в газете «Правда Востока» появилась информация:

«Художник Усто Мумин заканчивает работу над картиной „Гранатовый сад“, которая будет выставлена в павильоне субтропиков на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Материалом для картиныхудожнику послужили колхозные гранатовые сады Намангана и Андижана»[400].

Вспоминает Ольга Мануилова:

«В 1937 году меня пригласили принять участие в оформлении Узбекского павильона на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве. В конце года я поехала в Ташкент, чтобы на месте собрать материал и сделать эскизы. Художник О. К. Татевосян любезно предложил работать в его мастерской. На ташкентском базаре нашла я первые типажи.

Старый друг-художник А. В. Николаев (Усто Мумин), с которым мы работали в Ташкенте вместе еще в двадцатые годы, предложил познакомиться с танцором Алиевым, когда-то ставившим танцы при дворе бухарского эмира. Вечером в комнате, убранной коврами, нас уже ждал чай на низком круглом столике. Пришли и друзья хозяев дома. После чаепития Алиев стал танцевать под звуки дутара, и не верилось, что ему — за семьдесят. В порыве танца Алиев неожиданно извлек свою искусственную челюсть. Прищелкивая пальцами, как кастаньетами, он запел: „Я был стар, но советская власть дала мне новые зубы, и я помолодел!“ Под наше прихлопыванье он танцевал задорно, легко и весело, а я, забыв о зарисовках, впитывала его движения, наблюдала за позой и выражением лица дутариста»[401].

Усто Мумин. Сбор хлопка. 1935–1938 (?)

Фонд Марджани, Москва

Усто Мумин в этом фрагменте воспоминаний предстает эстетом, ценителем танцевального искусства. Ольга Мануилова продолжает:

«Все эскизы для образов дутариста, бубниста, сборщицы хлопка и поливальщика были приняты главным архитектором павильона Полупановым и главным художником Николаевым. Для лепки бубниста в натуральную величину я нашла красивого юношу Пазилжана Халматова. Правление колхоза согласилось отпускать его в Ташкент для позирования. Для дутариста позировал известный музыкант Шарахим Шаумаров. Показалось мне подходящим и лицо одного старика, подметальщика улиц. В перерывах мы пили чай с булками и конфетами, объяснялись, как могли, и в конце концов старик заявил, что эта работа ему нравится. Он готов ехать со мной в Москву, если нужно, и там будет с удовольствием подметать улицу у моего дома!

Первые экземпляры эскизов я оставила Ташкентскому музею и, упаковав все ящики с заготовками, поехала в Москву. Работа на выставке была очень срочной. Делать каркас мне помогал форматор Перфильев, а накладывать глину — скульптор Алтухов. Мы даже на ночь не уходили домой, а устраивались в большом сарае, подложив под голову мешки из-под гипса, цемент до крови разъедал руки.

Как-то подошла к моей работе группа рабочих-узбеков. И вдруг один из них взмахнул руками, прищелкнул пальцами и пустился в пляс. А товарищи ему подпевали. Это очень подбодрило меня, убедило, что работа получается правдивой.

Со всей страны для оформления Узбекского павильона пригласили лучших мастеров. Рядом трудились резчики по дереву и ганчу, приехавшие из Самарканда, Хивы, Бухары и Ташкента. Работа кипела по всей громадной территории. А. В. Николаев выполнял по ганчу огромный барельеф площадью более ста квадратных метров. Для ускорения дела барельефы вырезались сразу на гипсовых плитах, отлитых на гладком стекле. Такой способ применялся древними египтянами. Вместе с нами резали гипс мастера Якунин и Литвинов. Николаев выполнял самые ответственные фрагменты. У него был большой альбом узбекских орнаментов, которые он собирал многие годы, множество фотографий узбекской архитектуры. Все очарование Узбекистана, его солнце, его краски связались у меня с этим прекрасным художником. После его внезапного отъезда всю работу по окончательному оформлению многометрового барельефа поручили мне»[402] (курсив мой. — Э. Ш.).

В исследовании Владимира Паперного содержатся детали, в какой-то степени проливающие свет на последовавший в скором времени арест Усто Мумина:

«Решение о выставке принял 2-й Всесоюзный съезд колхозников-ударников. Выставку решено было открыть 1 августа 1937 г. к 20-летию советской власти, на 100 дней. Работы начались со второй половины 1935 г. <…> Поскольку к сроку построить выставку не удалось, был назначен новый срок — 1 августа 1938 г. Заодно решили увеличить срок службы павильонов до 5 лет.

Тем временем был расстрелян нарком земледелия Чернов (процесс Бухарина, март 1938 г.) и арестованы главный архитектор ВСXВ В. Олтаржевский, начальник стройуправления И. Коросташевский и др. Наркомом земледелия и одновременно председателем Главвыставкома был назначен Р. Эйхе, но в мае был арестован и он.

Временные деревянные павильоны, рассчитанные на 100 дней, переделывались так, чтобы они смогли простоять 5 лет. Вот тут-то и обнаружилось, что шейки колонн беседки, стоящей перед павильоном Узбекистана… были слишком тонки, а сами колонны вредительски заглублены вместо 180 сантиметров на 50 сантиметров. <…> Между тем стало ясно, что срок 1 августа 1938 г. тоже нереален, и открытие было перенесено на 1 августа 1939 г. Попутно было обнаружено вредительство в художественном решении выставки[403].

<…>

Недостаточная заглубленность колонны — свидетельство ориентации не на вечность, а на временность, кроме того, недостаточно заглубленная колонна не вырастает из земли и может „убежать“. А слишком узкая шейка в основании колонны, во-первых, нарушает ступенчатую вертикальную иерархию, во-вторых, колонна может просто обломиться, тогда одной вертикалью станет меньше»[404].

Усто Мумин. Мужской портрет. 1938

Фонд Марджани, Москва

Были причины тревожиться, особенно на волне последовавших арестов. Вот одно из свидетельств той поры — о художнике Роберте Генине{63}, работавшем на ВСXВ: он получил заказ сделать фреску для фасада павильона «Сбор урожая в СССР», когда фреска была готова, организаторы выставки были объявлены «врагами народа». Кого-то сняли, кого-то расстреляли, фреску Генина залили известковым раствором[405].

Обнаружено одно воспоминание Ольги Мануиловой:

«В 1938 г. Александр Васильевич Николаев (Усто Мумин) был главным художником Узбекского п<авильо>на на ВСXВ (ВДНX). Я работала скульптором, выполнив большие работы: дутариста, бубниста в цементе и сборщицу хлопка и поливальщика в гипсе. Над большим барельефом более 100 кв. м мы работали вместе, по эскизам Николаева, рисовали с натуры. Альбом у меня сохранился после ареста Николаева (арест и заключение в тюрьму были без суда — во времена культа Сталина). В большом масштабе барельеф заканчивала я со студентами Суриковского ин-та. Николаев успел сделать только рисунки. По этим рисункам мы снимали кальки и резали по ганчевым плитам.

В 1947 г. павильон перестраивался — и громадные барельефы на тему животноводства и хлопководства, и все мои скульптуры были уничтожены по проекту главного управления выставки. Впоследствии Узбекский павильон был переделан в павильон культуры. В Центральном архиве МВД сохранились фотографии и кинопленки с этого п-на. При желании вы можете для музея попросить вам прислать эти снимки.

О. Мануилова

15 июля 1967 г.

Фрунзе, 40.

Краснооктябрьская, 108»[406].

Этот листок из блокнота, скорее всего, был адресован Игорю Савицкому.

«Внезапный отъезд» Усто Мумина — это тот самый прочерк в биографии художника, который все, писавшие о нем, деликатно обходили — не дозволялось. Прочерк — значит, нигде.

Усто Мумин был арестован в 1938 году в Москве.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ