Часть 3. ЭПОХА БРЕЖНЕВА

Глава 1. ПАРИТЕТ И НЕМНОГО БОЛЬШЕ

Новая эпоха

Октябрь 1964 года стал началом новой эпохи в истории Страны Советов. Соратники по партии наконец отправили на пенсию изрядно надоевшего им неугомонного «кукурузника» (Н. С. Хрущёва), а его место на вершине советского политического Олимпа занял новый «генсек», Леонид Ильич Брежнев (1906—1982). В отличие от своего предшественника, он никогда не был сторонником резких движений в политике и экономике, предпочитая эволюционное развитие, часто переходящее в имитацию движения.

В армии тем более не горевали по поводу смены кремлёвского руководства. Маршалам и генералам давно не нравились хрущёвские новации, не говоря уже о сокращениях. Но пока Никита Сергеевич «рулил», они помалкивали. Теперь же пришло время нового раскручивания маховика гонки вооружений, в том числе авиационных. Отношение Леонида Ильича к военной авиации было диаметрально противоположно хрущёвскому. Не случайно его эпоху называют «золотым веком» ВВС. На вооружение поступили новые боевые машины, произошло не только качественное, но и количественное наращивание воздушной мощи СССР. По количеству боевых самолётов в строю мы опять превзошли весь мир.

Брежневу, как и Хрущёву, тоже пришлось столкнуться с многими проблемами в военной сфере, требовавшими срочного решения. «Холодная война» между СССР и США вступила в качественно новый этап. Перед лицом возросшей ядерной мощи США требовалось найти такую стратегию в деле военного строительства, которая позволила бы сохранить статус сверхдержавы и обеспечить возможность дальнейшего распространения коммунизма по земному шару.

В этом плане единственным перспективным наследством Хрущёва оказались РВСН (ракетные войска стратегического назначения). В конце 1964 года они имели на вооружении 189 межконтинентальных баллистических ракет (6 устаревших Р-7А, 172 ракеты Р-16, 11 ракет Р-9А), нацеленных на американские города, и 636 ракет средней дальности (36 Р-5М, 588 Р-12), державших под прицелом Западную Европу. «Ребенок» рос не по дням, а по часам: всего пятью годами раньше в советском арсенале не было ни одной МБР, а число ракет средней дальности не превышало тридцати.

Официальное издание министерства обороны США «Soviet Military Power» считало, что «советский план на случай ядерной войны включает подготовку сил к выполнению боевых задач в наиболее неблагоприятных условиях... После получения предупреждения об атаке, РВСН должны будут осуществить пуск ракет до того, как они будут поражены боеголовками противника. С целью обеспечения выполнения этой задачи, РВСН проводят учения по отработке таких пусков».

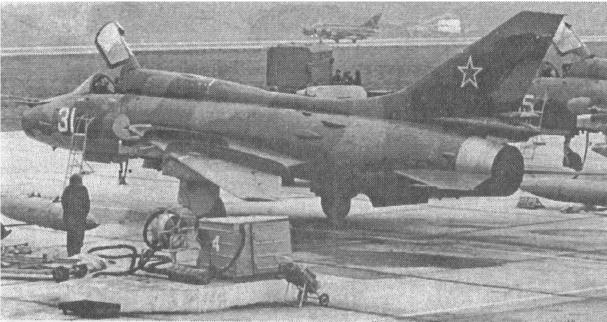

В брежневские времена советская военная авиация по количеству самолётов обогнала все страны мира. По качеству — не удалось

В случае же возникновения в Европе обычного конфликта, считали военные эксперты США,

«СССР предполагает упредить угрозу применения противником ядерного оружия посредством массированного ядерного удара по воздушным, ядерным, сухопутным силам, а также по системе связи и управления на всём ТВД. Советское верховное командование проводит учения по организации такого удара. Ядерное оружие будет доставлено фронтовой авиацией, артиллерией, ракетами и некоторыми военно-морскими системами, а также РВСН и стратегической авиацией».

Преимущественное развитие РВСН вызывало недовольство представителей других видов вооружённых сил, считавших, что их время ещё не прошло. Те же авиаторы были убеждены, что боевую авиацию слишком рано списали со счетов, решив, что ракеты различного назначения смогут полностью заменить её.

Сверхзвуковые бомбардировщики Як-28 базировались на территории ГДР, поближе к объектам будущих ударов

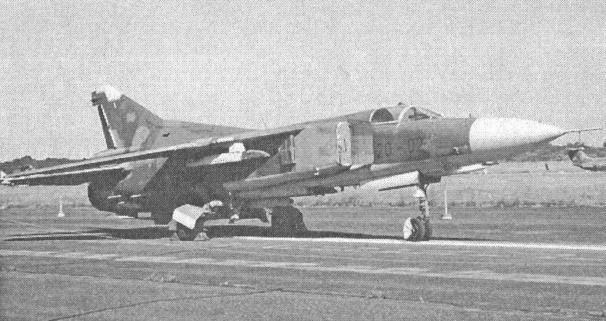

Для использования на европейском театре военных действий предназначались истребители-бомбардировщики МиГ-27

Они вполне обоснованно указывали кремлёвскому руководству на то, что помимо всеобщей ядерной войны, советские вооружённые силы могут быть вовлечены в локальные конфликты без применения ядерного оружия. Тогда РВСН окажутся не у дел, а имеющихся боевых самолётов будет недостаточно для решения обычными видами оружия всего объёма задач на ТВД, и особенно в оперативной глубине.

Западные эксперты отмечали, что отставка Хрущёва позволила высшему военному руководству открыто критиковать допущенную им переоценку роли ракетно-ядерного оружия. Разумеется, ядерное оружие продолжало считаться главным средством «большой войны». Однако среди советских военных теоретиков возникло понимание того, что войны могут быть разными — глобальными и локальными, молниеносными и затяжными, с применением ядерного оружия и без.

Подобные настроения значительно усилились после того как военно-политическое руководство НАТО сформулировало в 1967 году концепцию «гибкого реагирования». Она послужила одной из главных причин изменения советской военной стратегии. Была официально признана возможность боевых действий между сверхдержавами без применения ядерного оружия, по крайней мере, в начальной фазе конфликта. Кроме того, была также признана возможность затяжного конфликта с применением исключительно традиционных вооружений. В том же 1967 году была восстановлена должность главнокомандующего сухопутными войсками, проведены крупномасштабные учения «Днепр», в ходе которых отрабатывались действия войск без применения ядерного оружия.

Быстрое развитие авиации и авиационного вооружения на Западе, опыт боевого её применения во Вьетнаме и на Ближнем Востоке заставили по-новому взглянуть на роль ВВС в современной вооружённой борьбе, пересмотреть многие параметры военного строительства. Оказалось, что авиация может играть заметную роль в решении многих задач огневого поражения противника и без применения ядерных средств поражения.

Фронтовой авиации теперь была поставлена задача обеспечения боевых действий сухопутных войск по мере их продвижении вглубь территории противника. Поэтому в состав типовой воздушной армии советских ВВС были включены истребительные, истребительно-бомбардировочные, бомбардировочные, разведывательные (а в дальнейшем и штурмовые) авиаполки.

Если Хрущёв сокращал авиационные части, отправлял исправную авиатехнику на слом, заморозил многие перспективные проекты боевых самолётов, то при Брежневе маятник пошёл в другую сторону. Развернулось массовое производство десятков типов новых машин, формировались новые авиационные полки и дивизии.

То же самое происходило и в других видах вооружённых сил. Под словесную трескотню о «миролюбивой внешней политике» и «оборонительном характере советского военного строительства», страна тратила сотни миллиардов рублей на производство танков, бронетранспортеров, ракет, самолётов, боевых вертолётов, подводных лодок, артиллерийских орудий, систем залпового огня и многого другого. В результате Советский Союз имел больше оружия, чем все остальные страны мира, вместе взятые. Советские арсеналы росли как на дрожжах.

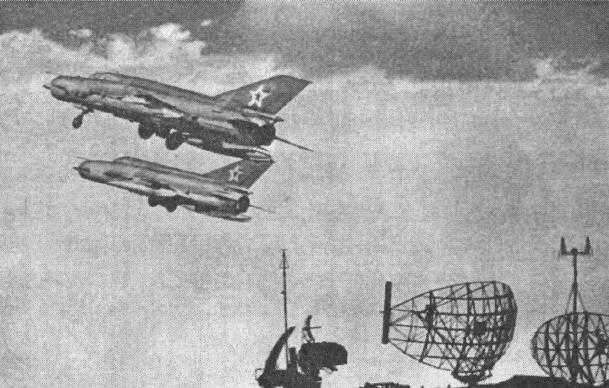

Любимая сцена фотографов военных изданий — «Тревога в истребительном авиаполку»

В готовности к перехвату Советский Союз имел больше истребителей-перехватчиков, чем все страны НАТО, вместе взятые

В начале 70-х годов СССР наконец сравнялся с США по количеству стратегических носителей ядерного оружия. В начале 1971 года на вооружении состояли 1511 межконтинентальных баллистических ракет, плюс к ним 407 баллистических ракет подводных лодок. Кроме того, имелись 157 стратегических бомбардировщиков. Таким образом, всего за 10 лет советский ядерный арсенал увеличился почти в 11 раз. Паритет с США был достигнут.

Не случайно те 18 лет (1964—1982), в течение которых Брежнев возглавлял КПСС, получили в народе ироническое название «периода расцвета эпохи застоя». Они стали периодом наивысшей мощи советской военной машины, по крайней мере, в количественном выражении. В частности, рост военной авиации в 70-е и 80-е годы поражает своим размахом. Из состояния унылого прозябания в тени могучих родственников — стратегических, тактических и зенитных ракетчиков — ВВС устремились на вершину военной пирамиды.

За два десятилетия изменилось всё: самолётный парк, вооружение, тактика. В новых условиях пришлось отказаться от многих постулатов прежней эпохи, пересмотреть взгляды на боевое применение авиации. Новое время потребовало новых боевых самолётов — многоцелевых, оснащённых тактическим управляемым оружием, способных действовать в любых метеорологических условиях. Но обо всём по порядку.

Берите, что дают

При ревизии хрущёвского наследия выяснилось, что в стране заморожены практически все разработки новой авиационной техники. Многие авиационные конструкторские бюро перешли на ракетную тематику. Все имевшиеся на вооружении в 1965 году машины были разработаны ещё в 50-е годы, и по своим качествам уже не устраивали лётчиков и их начальников. Бесконечные модернизации серийных машин не позволяли добиться существенного улучшения их тактико-технических характеристик.

Объективное сравнение имевшихся в строю самолётов с их западными аналогами показывало возрастающее превосходство техники вероятного противника. Вскоре это наглядно подтвердили итоги военного противостояния на Ближнем Востоке, прямое участие в котором приняли советские лётчики.

Малый радиус действия, слабое вооружение, устаревшее радиоэлектронное оборудование стали своего рода отличительными признаками отечественной авиатехники. С таким военно-воздушным потенциалом сложно было претендовать на роль мировой сверхдержавы. Нельзя ведь по каждому поводу махать ядерной дубиной. Помимо кувалды, требовался ещё и скальпель для «аккуратного» хирургического вмешательства.

И вот наступили «золотые дни» для авиационных КБ, ибо потребовалось полностью обновить весь самолётный парк. Засидевшиеся без работы конструкторы с энтузиазмом взялись за дело. Немедленно появились у них влиятельные сторонники в «верхах», всеми правдами (и особенно неправдами) проталкивавшие на вооружение летательные аппараты своих подопечных. Ведь за каждую принятую на вооружение новую боевую машину щедро раздавали ордена, звания и премии.

В сочетании со всеми традиционными извращениями командно-административной системы это создало взрывоопасную смесь некомпетентности партийного руководства и корпоративных интересов. Самое печальное то, что при разработке и внедрении новой авиационной техники практически не учитывалось мнение лётчиков, которым предстояло её эксплуатировать.

Главные роли в спектаклях под названием «формирование концепции перспективного боевого самолёта» играли три «актёра»: соответствующий отдел аппарата ЦК КПСС, военно-промышленная комиссия Совета Министров и головной исполнитель (конструкторское бюро). Мнение будущего потребителя (ВВС) на этом этапе абсолютно никого не волновало, в лучшем случае с лётчиками (в лице высших руководителей ВВС и ПВО) могли лишь советоваться.

Военные могли выдвигать свои предложения лишь на следующем этапе, который назывался «выработка тактико-технического задания», но только в качестве дополнений к решению, уже принятому министерством авиационной промышленности. Как отмечали многие специалисты, сложилась парадоксальная практика: концепция будущего самолёта разрабатывалась в первую очередь в соответствии с потребностями и возможностями промышленного производства, а специфику современной воздушной войны она учитывала в последнюю очередь.

В целях быстрейшего принятия предложений авиаконструкторов «лоббисты» обычно использовали отработанный ими безотказный приём: ссылку на то, что подобная машина уже строится на Западе. Этот довод часто становился решающим, достаточно вспомнить о стратегическом бомбардировщике Ту-160, младшем брате-близнеце американского В-1. При этом «толкачи» не принимали в расчёт, обладает ли отечественная промышленность соответствующими технологиями.

Если они отсутствовали, что заранее ухудшало тактико-технические характеристики будущей машины, то разработчики начинали выкручиваться, добиваясь корректировки в нужную сторону уже принятого тактико-технического задания. При этом они не брезговали прямым подкупом чиновников и генералов, настолько высокими являлись ставки в игре. «Нужным людям» делали ценные подарки, их приглашали на фешенебельные базы отдыха, поили коллекционными винами и коньяками, предлагали молоденьких спутниц, владевших всеми видами секса, организовывали служебные командировки «за бугор» и т.д. Ну, а лётчики по-прежнему оставались в стороне от процесса принятия решений. Ведь деньги на разработку и производство авиационной техники выделялись из госбюджета непосредственно производителю, минуя заказчика.

Сколько потом командование ВВС и ПВО не отбивалось от ненужной им техники, их всё равно заставляли брать машины, выпущенные авиапромышленностью. Деваться-то некуда, чуть что — партбилет на стол и конец карьере. В результате резко увеличивалось количество лётных происшествий и катастроф.

После того, как новый самолёт выкатывали из сборочного цеха завода, начинался весьма ответственный этап, от которого во многом зависела его дальнейшая судьба — лётно-конструкторские испытания. Если машина демонстрировала качества, не соответствовавшие области её вероятного применения, старались придумать ей новую роль, например, перевести из класса истребителей в истребители-бомбардировщики и т.п.

Затем приходила пора государственных испытаний, по итогам которых принималось решение о принятии самолёта на вооружение. На этом этапе решающим наконец-то считалось мнение военных, но это только формально. Существовал ряд нюансов. Так, самолёты, представленные на испытания, обслуживали исключительно заводские инженеры и техники, что не позволяло объективно оценить их эксплуатационные качества. Данные контрольно-измерительной аппаратуры тоже обрабатывали эти люди, весьма заинтересованные в успешном для родного предприятия завершении испытаний.

Благодаря столь порочной практике научно-испытательные центры министерства обороны и ВВС в основном занимались тем, что помогали авиапромышленности «доводить» боевые машины до уровня соответствия отвлеченным критериям ЦК КПСС и военно-промышленной комиссии. Как ни странно, среди этих критериев не было места оценке функциональности самолёта в системе применения вооружённых сил и противодействия противнику.

Как только происходило подписание акта о завершении государственных испытаний, начиналась раздача наград, премий и чинов. Конструкторское бюро тут же забывало о своём детище. Деньги, отпущенные на его разработку, уже потрачены, пора выбивать новый заказ. Тем временем принятый на вооружение самолёт, нередко морально устаревший (ведь его разработка началась лет десять назад), становился головной болью для завода, осуществлявшего его серийное производство.

Но если представители ВВС настойчиво требовали изменений в конструкции, наступала очередь модернизаций. Разумеется, за дополнительную плату. Модернизации были очень выгодны для КБ. С одной стороны, поступают новые ассигнования. С другой — усовершенствованный вариант серийного самолёта можно выдать за совершенно новую машину, сорвав очередные премии и награды. Не случайно многие специалисты не считают оригинальными самолётами МиГ-27 или МиГ-31. Они видят в них, соответственно, лишь модернизированные варианты МиГ-23 и МиГ-25. Понятно, что конструкторы это яростно отрицают, настаивая на «принципиальной новизне» конструктивных решений.

Низкая экономичность двигателей и ограниченный радиус действия были родовыми признаками советских самолётов. Использование подвесных топливных баков ухудшало аэродинамику истребителей

В больших количествах советская авиационная техника поставлялась многим странам мира. Причём число нахлебников постоянно росло — оружие раздавали бесплатно. Специально для экспорта был предназначен истребитель МиГ-23МФ

Войсковые испытания тоже являлись клапаном, позволявшим «выпустить пар» у строевых лётчиков, недовольных новыми самолётами. Во время их проведения специальные бригады заводов Минавиапрома месяцами жили на аэродромах, устраняя многочисленные «детские болезни» своих питомцев.

Болезней всегда было много. Но своеобразным рекордсменом по количеству дефектов стал истребитель МиГ-23, испортивший много крови техникам и лётчикам. Дело доходило до того, что полученные с заводов новенькие истребители МиГ-23 в строевых полках ВВС полностью разбирали, и только после проверки всех систем и агрегатов заново собирали и облётывали.

Наученные горьким опытом борьбы с «необъезженным мустангом» МиГ-23, ВВС добились того, что истребители-бомбардировщики МиГ-27 доставляли на аэродром Смуравьево для проведения войсковых испытаний в разобранном виде (всё равно разбирать!). В 722-м авиаполку истребителей-бомбардировщиков, первым получившем 43 машины МиГ-27, после сборки подвели следующие итоги: у всех самолётов была разрегулирована САУ, у девяти не работали генераторы, у семи были неправильно собраны колёса шасси, у шести не закрывались фонари кабины пилота и т.д. (данные В. Марковского). Надёжность работающего оборудования тоже оставляла желать много лучшего: при нормативе 1200 часов налёта на отказ в полёте, реальная наработка составляла 282 часа (у МиГ-23 она была ещё ниже, всего 80 часов).

Ещё хуже дело обстояло с предполётной подготовкой, особенно с подвеской вооружения. Это вообще было подлинное наказание для техников. Принимая на вооружение один самолёт за другим, никто даже не задумался о механизации весьма трудоёмких процессов наземной подготовки. Так, на подвеску шести авиабомб ФАБ-500 уходило до двух часов, двух управляемых ракет — час. Много времени требовала проверка и настройка прицельно-навигационного комплекса.

В результате, для подготовки эскадрильи МиГ-27 к вылету (каждый самолёт нёс шесть ФАБ-500) требовалось более трёх часов! Вот вам и постоянная готовность к отражению внезапной агрессии.

Начало эксплуатации фронтовых бомбардировщиков Су-24 сопровождалось многочисленными авариями и катастрофами — только 63-й БАЛ за 3 года потерял 4 самолёта и 5 лётчиков

После завершения цикла войсковых испытаний бригады заводских специалистов уезжали домой. С этого момента задача повседневной борьбы с грехами конструкторов и промышленности ложилась на плечи специалистов инженерно-авиационной службы полков (НАС), которые не имели такой квалификации и такого материально-технического обеспечения, как заводские работники. Это вынуждало их ежедневно проявлять чудеса смекалки и предприимчивости.

Посудите сами: для того, чтобы добраться к узлам истребителя-бомбардировщика МиГ-27 требовалось потратить времени в 10—15 раз больше, чем на само устранение неисправности! Например, для крепления люков использовались винты, замки и болты 40 разных типоразмеров, которые легко перепутать, что влекло повреждения проводов и агрегатов. Замена двигателя требовала затрат 175 человеко-часов, она занимала 2—3 дня.

Впрочем, аналогичная ситуация имела место и в других видах вооружённых сил. Так, в танковых войсках в последнее десятилетие Советского Союза одновременно состояли на вооружении три типа «основного боевого танка»! Каждый танковый завод строил свою модель, а как с этим разнообразием будут разбираться в войсках, никого не волновало. В РВСН одновременно эксплуатировали восемь типов межконтинентальных баллистических ракет, на ракетных подводных лодках — семь типов.

Главной пружиной, обусловившей возникновение этого театра абсурда, являлась порочная практика принятия важнейших решений. Напомним: все решения всегда принимала верхушка военно-промышленного комплекса, т.е. чиновники ряда отделов ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Если бы средства выделяли непосредственно ВВС (ПВО, РВСН, ВМФ и т.д.), а те самостоятельно, в рамках официальной военной доктрины (которая фактически отсутствовала), вырабатывали бы требования к будущей технике, выдавали на конкурсной основе заказы разработчикам, сами производили оценку и испытания опытных образцов, а затем самостоятельно принимали решение о принятии (непринятии) их на вооружение, результаты очень значительно отличались бы от тех, что имели место в действительности.

Однако в рамках «самой передовой в мире» политической и экономической системы «развитого социализма» по-другому быть просто не могло. Все партийные чиновники, начиная с секретарей многих тысяч райкомов и кончая членами Политбюро ЦК КПСС, всегда считали себя компетентными во всех областях экономики, культуры, науки, техники, военного строительства. Остальных граждан партийные бонзы всегда и везде считали пешками-исполнителями, обязанными без размышлений выполнять любые решения и приказы, какими бы идиотскими они не были. В советских вооружённых силах любая инициатива снизу пресекалась с особой силой. Ведь само собой подразумевалось, что самые великие умы сидят в Кремле и в министерстве обороны, лучше их уже никто ничего не придумает. Кроме того, уставы твердили: «любой приказ командования подлежит беспрекословному исполнению».

Основным средством малой механизации на советских аэродромах служил наземный технический персонал

Вскоре после перехода на самолёты МиГ-25 ВВС Белорусского военного округа потеряли в катастрофах девять самолётов этого типа и четыре лётчика

Пропаганда постоянно внушала народу, что советская авиация вооружена самыми лучшими в мире самолётами. Они летают выше всех, дальше всех, быстрее всех, их оружие не имеет равного себе, а мастерство советских лётчиков пугает потенциальных противников. Но в проклятой реальности все компоненты воздушной мощи СССР выглядели гораздо хуже.

Жизнь или смерть

Как уже сказано выше, то обстоятельство, что конструкции многих самолётов не были доведены до нужной кондиции, привело к значительному росту количества лётных происшествий. Они влекли солидный материальный ущерб и гибель лётчиков. Так, после появления в ВВС знаменитого самолёта МиГ-25 только в 26-й воздушной армии (Белорусский военный округ) были потеряны девять таких самолётов, погибли четыре пилота. На этом же перехватчике погиб в 1969 году командующий авиацией ПВО генерал А. Л. Кадомцев. Не лучше обстояли дела с ним и в других воздушных армиях.

С аварийностью пытались бороться, но в основном административными мерами. В 1965 году появилось на свет совместное Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об аварийности в авиации Вооружённых Сил СССР», поставившее задачу сокращения аварийности в число приоритетов боевой подготовки. Там же был определен главный критерий безопасности полётов — число лётных часов на одно лётное происшествие.

Если исходить из этого критерия, то ситуация в советской авиации после принятия данного постановления стала меняться к лучшему семимильными шагами. За период с 1965 по 1988 годы средний налёт на одно лётное происшествие увеличился с 16 до 27 тысяч часов. Однако количество самих аварий и катастроф осталось примерно на прежнем уровне, экономические же потери выросли в десять раз, так как самолёты становились всё дороже!

Командиры различного уровня были озадачены тем, как скрыть аварии и происшествия от вышестоящего командования. Журнал ВВС «Авиация и космонавтика» приводил такой факт: лишь в одной воздушной армии за пять лет скрыли около 20 аварий. И то эти только те аварии, которые позже удалось выявить. Умножьте это число на 17 воздушных армий советских ВВС и цифра получится впечатляющая.

Катастрофы, как правило, старались списать на ошибки пилотов, чтобы ни в коем случае не бросить тень на авиационную промышленность. Иногда дело доходило до абсурда в стиле романов Франца Кафки. Например, 11 февраля 1988 года с аэродрома в Белоруссии поднялся в небо истребитель МиГ-25, пилотируемый капитаном Валерием Эчкенко. Вскоре после взлёта отказала радиостанция, а растерявшийся пилот забыл убрать шасси, что привело к повышенному расходу топлива. Лётчик вернулся к аэродрому базирования, но за несколько сотен метров до начала ВПП, опасаясь, что топливо закончится, Эчкенко катапультировался на высоте 100 метров, направив самолёт на лес.

Машина при падении разрушилась, тогда как для уцелевшего лётчика испытания только начались. Комиссия по расследованию обстоятельств катастрофы главным виновником назвала именно его (хотя он за шесть предыдущих месяцев всего шесть раз поднимался в воздух). Уже через восемь дней после происшедшего лётчика уволили из армии без пенсии. Спустя несколько месяцев народный суд (как известно, «самый гуманный суд» в мире) постановил взыскать с бывшего пилота 30 тысяч рублей для возмещения материального ущерба ВВС. Учитывая тогдашний размер средней заработной платы советских тружеников, отставному капитану пришлось бы выплачивать долг родной армии в течение 50-и лет.

Абсурдность приговора была настолько очевидна, что отменить его просил даже главнокомандующий ВВС маршал Ефимов, поскольку

«сообщение о взыскании с В. П. Эчкенко 30 тысяч рублей в связи с аварией самолёта вызвало негативную реакцию со стороны личного состава ВВС и не послужило примером справедливого индивидуального подхода к личности человека. Оно может побудить лётчиков и штурманов к невыполнению требований руководящих документов о вынужденном покидании самолёта в особых случаях в полёте, что повлечёт потери личного состава».

Хороша же была авиация, где пилоты предпочитали погибнуть в случае катастрофы, нежели спастись! Ведь в случае смерти лётчика его семья могла рассчитывать на пенсию, а останься он жив — попадёшь в кабалу на всю оставшуюся жизнь. Зато когда при Хрущёве и при Горбачёве вполне исправные новенькие самолёты сотнями давили бульдозерами либо резали автогеном, ни с кого ущерб не взыскивали. Его просто не считали.

«Долетались!» Аварийная посадка сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М закончилась повреждением самолёта

Советские лётчики нередко предпочитали погибнуть, нежели превратиться в «козла отпущения» в случае аварии или катастрофы (причинами которых чаще всего являлись недостатки конструкции)

Борьба с аварийностью привела к росту всякого рода запретов и ограничений, к упрощению лётных заданий. Лётчики совершали простейшие маневры по хорошо изученным маршрутам, абсолютно игнорируя экстремальные режимы. Пагубные последствия перестраховки советские пилоты вскоре испытали в реальном воздушном бою с израильскими лётчиками.

Проверка боем

Именно при Брежневе три арабо-израильские войны (шестидневная 1967 года, «война Судного дня» 1973 года и операция «Мир Галилее» 1982 года) наглядно продемонстрировали превосходство западной авиационной техники над советской.

У нас неудачи арабов, как обычно, постарались списать на слабую лётную подготовку их пилотов (хотя готовили их советские инструкторы, а многие арабские «асы» учились в СССР) и неумение арабского командования тактически правильно использовать советскую технику.

Персональный пенсионер союзного значения Никита Сергеевич Хрущёв, глядевший на всё это безобразие со своей подмосковной дачи, высказался более определённо:

«Досаднее всего, что было продемонстрировано отставание советского неядерного оружия. Все знают мощь нашей ракетной техники и ядерного оружия, а вот средства войны, позволяющие вести её без применения ядерного оружия, оказались не на должном уровне. Доктрина же Макнамары оправдала себя. Видимо, наши силы обычного типа недостаточны, раз мы не смогли обеспечить господство в воздухе. В противном случае арабы сами смогли бы наносить удары по израильским войскам, и сложилась бы иная картина событий».

Гром прогремел в 1970 году, когда в бой с израильскими асами весьма неудачно для себя вступили советские лётчики, о чём долгое в советской литературе вообще не упоминалось. Меду тем, реальное боевое столкновение показало, что советская техника и тактика отстали от мирового уровня. Одно дело громить на полигонах учебные цели и по командам с земли сбивать «послушные» самолёты-мишени, радуя взоры престарелых маршалов видом падающих на землю горящих обломков, а совсем другое — встреча в реальном бою с опытным, хорошо оснащённым противником.

Поскольку события эти несколько десятилетий считались «совершенно секретными», рассмотрим их подробнее.

Будущие пилоты МиГ-23 больше времени уделяли изучению материальной части и вооружения своих машин на земле, чем полётам на них

После разгрома в шестидневной войне 1967 года, Советский Союз в кратчайшие сроки помог неудачливому «брату» возродить из пепла военный потенциал Египта. Но воздушные схватки, периодически происходившие над Синайским полуостровом и Суэцким каналом, неизменно заканчивались поражением египетских лётчиков. Израильтяне резвились в египетском небе, как у себя дома. Наконец, поздней осенью 1969 года египетский президент, Герой Советского Союза Гамаль Абдель Насер отправился в Москву. Он просил дать не только новые ракеты и самолёты, но также опытных лётчиков и ракетчиков, способных противостоять евреям. На своих воинов надежды у него не было.

Брежнев и прочие престарелые члены Политбюро никак не могли отказать в помощи арабам для выполнения столь священной миссии, как примерное наказание мерзопакостных сионистов. Уже в декабре того же года началась подготовка к операции «Кавказ». В январе 1970 года в страну пирамид прибыли две советские части: 135-й истребительный авиаполк (40 истребителей МиГ-21МФ; 60 пилотов; командир — полковник Коротюк) и 35-я отдельная разведывательно-истребительная эскадрилья (30 МиГ-21Р и МиГ-21МФ; 42 лётчика; командир — полковник Настенко).

Кроме них, в Египет были доставлены три зенитно-ракетные бригады 18-й особой зенитно-ракетной дивизии. Они имели на вооружении последние новинки советской военной техники: зенитно-ракетные комплексы С-125 «Печора», зенитные самоходные артустановки «Шилка», переносные зенитно-ракетные комплексы «Стрела-2».

Министр обороны СССР маршал Гречко, демонстрируя неустанную заботу партии и правительства о советских людях (особенно тех, что в погонах), по-отечески напутствовал лётчиков перед отправкой на необъявленную войну:

«если вас собьют за Суэцким каналом, и вы попадёте в плен — мы вас не знаем, выкарабкивайтесь сами».

Первое время судьба благоволила к советским лётчикам, оказавшимся на чужой войне. Согласно их отчётам, 13 апреля 1970 года четверка МиГ-21 майора Завгороднего сбила два «Фантома» израильских ВВС, а 22 июня капитан Сальник над Суэцким заливом сбил штурмовик А-4 «Скайхок», который упал в море.

Но 30 июля случилась катастрофа, которой никто не ожидал. В тот день на перехват израильских штурмовиков «Скайхок» и истребителей-бомбардировщиков «Фантом», обнаруженных наземными РЛС, поднялись два звена истребителей МиГ-21, пилотируемые советскими лётчиками. Произошёл воздушный бой, результаты которого вызвали шок у советского авиационного командования: израильские лётчики выиграли его со счётом 5:0.

Египетская командировка советских лётчиков завершилась катастрофой — воздушный бой был проигран израильтянам со счетом 0:5

Пять истребителей МиГ-21 сгорели на египетской земле, погибли четыре опытных пилота. Но ещё печальнее было то, что этот бой над Суэцким каналом продемонстрировал полную неготовность советских ВВС к борьбе за господство в воздухе против хорошо подготовленного противника, имеющего современную технику. Лётчики не умели вести маневренный воздушный бой (ведь их готовили к выполнению одиночного перехвата по командам с земли), командные пункты не могли тактически правильно организовать действия своей авиации, истребители МиГ-21 обладали ограниченным радиусом действия и слабым вооружением.

Раньше (впрочем, некоторые авторы и сегодня по-прежнему твердят то же самое) все неудачи арабских ВВС у нас списывали на плохую подготовку лётчиков, их неумение и нежелание вести воздушный бой. Однако советские лётчики, которым довелось летать вместе с арабами, оценивали их уровень подготовки иначе. Обратимся к мнению профессионала высокого класса, известного лётчика-испытателя Орлова:

Истребители МиГ-21 долгое время составляли основу самолётного парка фронтовой авиации, несмотря на слабое вооружение и малый радиус действия. Им же предстояло отправиться в Египет

Ночные полёты были для пилотов истребителей МиГ-21 обыденным делом, но воевать днём получалось хуже

«Начался наш полёт с того, что мой Абдель (командир звена сирийских ВВС) сразу после взлёта, не успев убрать шасси, плавно потянул на полупетлю. Набрав нормальную скорость, он перевернул самолёт со спины в обычное положение, и мы пошли в пилотажную зону.

Что бы лётчик ни делал: виражи на скорости 230—240 км/час, зависание до нулевой скорости, энергичный маневр типа «хай джи ролл» («бочка» с высокой перегрузкой) — всё время ощущалась его мгновенная реакция на поведение самолёта, движения рулями были точными и координированными, особенно была заметна энергичная и чёткая работа ног, почти не применяемая в практике наших строевых, да и не только строевых, лётчиков.

Не скажу, что всё, выполняемое сирийцем, было мне в диковинку: в испытательных и тренировочных полётах мы делали почти то же самое, но мы-то были испытателями, лётчиками особенной квалификации и со специальной подготовкой, а тут обычный военный лётчик, несомненно, высокого класса, вытворяет черт знает что!

Грустно мне стало после этого полёта и обидно за наших отечественных соколов, зажатых (не продохнуть!) не вполне разумными ограничениями...

Дома мне пришлось докладывать на самых различных уровнях о своих впечатлениях и выводах после этого полёта. Как-то на очередном совещании я заметил, что представители главного штаба ВВС несколько иронически улыбаются, слушая мои разглагольствования, и в перерыве спросил, чего весёлого они находят в моем сообщении. Последовал приблизительно такой ответ: «Борис Антонович! То, что ты рассказываешь, нам давно известно, наши тамошние военные советники держат нас, как говорится, в курсе. Но ты не представляешь, сколько папах полетит, если наши лётчики начнут летать так же!»

Несмотря на печальный опыт ближневосточных войн, в советских ВВС по-прежнему боролись только с аварийностью, упрощая до предела программы подготовки лётчиков. Поэтому вполне закономерно, что закончилась полным провалом попытка наглядно доказать арабам превосходство советских пилотов над израильскими лётчиками, а советской авиационной техники над американской. Говоря словами одного современного российского политика, «мы хотели как лучше, но получилось как всегда!».

Наконец-то и до высших авиационных начальников дошла мысль, что радиоэлектронная борьба является одним из главных факторов достижения успеха в воздушном бою. Но электроника, имевшаяся на вооружении советской авиации и частей ПВО, абсолютно не отвечала требованиям современной войны.

Наземные комплексы РЭБ имели недостаточную дальность действия (всего 70 км). Попытка использовать самолёты-постановщики помех Ту-16П привела к тому, что вышли из строя советские и египетские РЛС, тогда как израильские радары продолжали работать.

По давней отечественной традиции все материалы о боевых действиях лётчиков и зенитчиков в Египте у нас засекретили и надёжно спрятали вместо того, чтобы тщательно проанализировать, принять меры по исправлению ситуации.

Партийные чиновники, маршалы, многозвёздные генералы предпочли сделать вид, что всё в порядке, что менять ничего не надо. Только в программу подготовки лётчиков-истребителей внесли небольшие изменения, сохранив неприкосновенной систему в целом.

Опасаясь нового конфуза, советское руководство больше не предлагало арабским братьям свою прямую помощь в борьбе с сионизмом. Советские самолёты, пилотируемые советскими пилотами, ещё летали в небе Египта, но теперь это были разведчики МиГ-25Р. Максимальная скорость, превышавшая 3000 км/час, позволяла им безнаказанно производить фотографическую и радиотехническую разведку объектов израильской армии.

«Воздушный шпион» — самолёт-разведчик МиГ-25Р — в 1971 году интенсивно осваивал небо Ближнего Востока

Потребность в подобной информации у египтян была очень велика. В строжайшей тайне они готовили мощную наступательную операцию против Израиля, требовалось иметь как можно больше сведений об укреплениях противника на восточном берегу Суэцкого канала и на Синайском перешейке.

Эйфория в связи с неуязвимостью разведчиков для израильских истребителей породила в чьей-то буйной голове безумный план нанесения бомбовых ударов по Тель-Авиву и другим объектам, благо, что оборудование МиГ-25РБ позволяло это сделать. К счастью, у кремлёвских вождей всё же хватило благоразумия отказаться от подобной затеи.[22]

Подвижки в совершенствовании тактики советских ВВС начались лишь после очередного разгрома сирийской авиации в небе Ливана летом 1982 года. Тогда весь мир в очередной раз убедился, что советская авиационная техника, ракетное вооружение, средства радиоэлектронной борьбы значительно уступают западным образцам. Только теперь советское военно-политическое руководство засуетилось как на пожаре.

На помощь сирийцам спешно отправили советские зенитно-ракетные полки, все новинки из арсенала ВВС. Поражение в небе, как у нас это принято, решили компенсировать победами на бумаге. Советская печать сообщала фантастические цифры потерь израильской авиации. Особенно старался главный военный советник в Сирии, генерал-полковник Г. Яшкин. Надо же было ему как-то оправдываться за проигранную кампанию. Например, в мемуарах генерала можно прочесть о том, как доблестные сирийские пилоты в 1983 году на истребителях МиГ-23МЛД сбили три F-15 и один F-4 ВВС Израиля, не потеряв ни одной машины. Потрясающий результат! Правда, не подтверждённый ни одним независимым источником.

«Фантастические» успехи истребителей МиГ-23 в ливанском небе не были подтверждены ни одним независимым источником

Общие же потери сторон в конфликте Яшкин оценил следующим образом: Сирия — 47 самолётов сбиты в воздушных боях, 20 — огнём наземных средств ПВО; Израиль — 23 самолёта сбиты в воздушных боях, 27 — огнём зенитно-ракетных комплексов. Общий итог 67:50 в пользу Израиля. Но западные источники выглядят более убедительно. Они приводят совершенно иные цифры: 10 сбитых израильских самолётов против 83 сирийских.

Новый фронт

Впрочем, проблемы возникли не только с оружием и боевой подготовкой, увеличилось число врагов. В результате мудрой и миролюбивой «ленинской внешней политики» у Советского Союза появился ещё один вероятный противник — Китай, где в те годы бушевала «великая пролетарская культурная революция». Споры между Москвой и Пекином о том, кто истинный марксист, а кто ревизионист, постепенно перерастал в вооружённое противостояние. Оно грозило вылиться в полномасштабную войну, обстановка на советско-китайской границе накалялась с каждым днём.

Как всегда, подобное развитие событий застало советское военно-политическое руководство врасплох. Между тем, с середины 50-х годов шло постоянное сокращение советских войск, дислоцированных в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Из Порт-Артура в спешном порядке ушла 39-я армия, были расформированы многие авиационные и общевойсковые соединения, в том числе 45-я воздушная армия Забайкальского военного округа. Когда на советско-китайской границе начались вооружённые столкновения, выяснилось, что противопоставить китайцам практически нечего.

Установив сей печальный факт, руководство министерства обороны и генерального штаба принялось лихорадочно наращивать силы во взрывоопасном регионе. С запада в Забайкалье и далее на восток, а также в «братскую» Монголию двинулись сотни эшелонов с боевой техникой и военнослужащими. Перебрасывались целые дивизии, не говоря уже об отдельных частях. Словно перелётные птицы потянулись в ту сторону и авиационные полки.

В короткий срок буквально из ничего в Забайкальском военном округе была сформирована новая 23-я воздушная армия, имевшая весьма оригинальную организацию. В её составе числились десять бомбардировочных и истребительно-бомбардировочных полков, три разведывательных, но всего один истребительный полк. Подобная структура наглядно выражала основную идею советских генералов относительно будущей войны с китайцами: «лучшая оборона — это наступление». В соответствии с заповедями «непобедимого маршала рабочего класса» Клима Ворошилова, высказанными им ещё в 30-е годы, советская армия собиралась громить узкоглазых желтокожих врагов «могучим ударом, малой кровью, на их собственной территории».

Часть сил забайкальской авиационной группировки была выдвинута на передовые рубежи в Монголию. Дислоцированные в Чой-балсане, Налайхе и других авиабазах авиационные полки были объединены в 44-й смешанный авиационный корпус (в него входила и 246-я истребительная авиадивизия). Кроме того, в непосредственной близости от китайской границы, в районе весьма популярного в Советской Армии города Борзя, располагались полки 34-й авиадивизии истребителей-бомбардировщиков, предназначенные для оказания авиационной поддержки 36-й общевойсковой армии.

От Читы до Владивостока, вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали, строились и модернизировались многочисленные военные аэродромы, на которые с запада тут же перебрасывались вновь формируемые части.

Наиболее известный забайкальский авиаполк, который в 1989 году последним уходил из Афганистана — 120-й истребительный, базировался на аэродроме Домна, в тридцати километрах от Читы. Он формировался на основании директивы главного штаба ВВС №411432 от 9 июня 1969 года на аэродроме Осовцы в далёкой Белоруссии. Но вскоре ему пришлось сменить белорусские болота на забайкальские степи. В Домне истребители МиГ-21 120-го ИАП появились в июне 1971 года.

Аэродром Домна существовал давно. Ещё до войны здесь дислоцировался 38-й бомбардировочный авиаполк ВВС Забайкальского фронта.

Жизнерадостная эмблема 120-го истребительного авиаполка, родившаяся в Афганистане, стала возрождением фронтовых традиции советских лётчиков, о которых много говорили, а на деле — предали забвению

В период противостояния с Китаем, в конце 70-х годов, к истребителям 120-го полка добавились фронтовые бомбардировщики Су-24 733-го бомбардировочного авиаполка 23-й воздушной армии (раньше этот полк имел на вооружении бомбардировщики Ил-28). Неподалеку от границы с Китаем разместились ещё несколько полков, получившие в дальнейшем на вооружение самолёты Су-24: 2-й гвардейский Оршанский Краснознамённый — на аэродроме Джида (в окрестностях Кяхты), 21-й Витебский Краснознамённый — на аэродроме Бада.

Полки фронтовых бомбардировщиков Су-24 на границе Китая служили весомым аргументом в многолетнем советско-китайском противостоянии

С учётом высокой вероятности, в случае вооружённого конфликта, налётов хотя и устаревшей, но многочисленной китайской авиации, была значительно усилена противовоздушная оборона аэродромов. Устаревшая и малоэффективная зенитная артиллерия уступила место ракетам. Из той же Белоруссии в Домну спешно перебросили 273-ю зенитно-ракетную бригаду, вооружённую комплексом средней дальности «Круг». Её солдатам и офицерам пришлось провести первую забайкальскую зиму в палатках, поскольку новое место дислокации поначалу представляло чистое поле (те, кто служил в Забайкалье или бывал там зимой, тот представляет себе, что это такое). Только через несколько лет был построен военный городок с казармами, с жилыми домами для офицеров и их семей.

Воздушные стражи границ

Поступление в 60—70-е годы на вооружение истребительной авиации ПВО почти одновременно нескольких новых типов истребителей-перехватчиков позволило за короткое время эшелонировать всю систему противовоздушной обороны страны. Передовой авиационный эшелон составили базировавшиеся на передовых аэродромах дальние истребители-перехватчики Ту-128. Рубеж их перехвата находился в 1100 км от границ СССР. Первый эшелон образовали силы и средства ПВО приграничных районов (истребители-перехватчики Су-9, Су-11, Су-15, МиГ-19, МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, зенитно-ракетные комплексы). Второй эшелон был представлен силами и средствами ПВО внутренних округов.

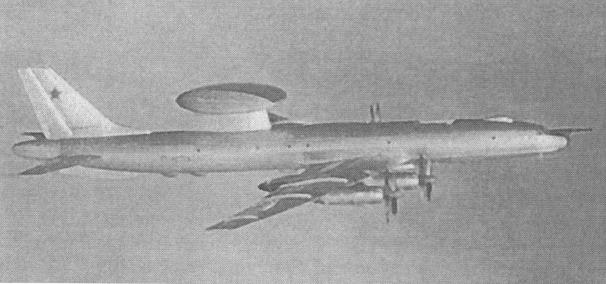

Авиационный парк полков войск ПВО постоянно обновлялся, на вооружение один за другим принимались авиационно-ракетные комплексы перехвата, появились даже первые самолёты дальнего радиолокационного обнаружения Ту-126 с радиолокационным комплексом «Лиана», имевшие, правда, весьма ограниченные возможности, особенно по обнаружению низколетящих самолётов.

Девять самолётов дальнего радиолокационного обнаружения Ту-126 из-за несовершенного радиоэлектронного оборудования имели низкую эффективность и были быстро сняты с вооружения

Изданный в 1968 году исторический очерк «Войска противовоздушной обороны страны» торжественно рапортовал:

«Отличительными особенностями современной истребительной авиации нашей страны являются сверхзвуковые скорости полёта и мощное ракетное вооружение. На её вооружении имеются сверхзвуковые ракетоносные истребители-перехватчики, предназначенные для перехвата самолётов и крылатых ракет в широком диапазоне высот полёта, в том числе истребители-перехватчики дальнего действия. Наличие истребителей-перехватчиков дальнего действия, способных осуществить перехват целей в любых метеоусловиях, днём и ночью, особенно ценно, так как создаёт благоприятные возможности для уничтожения самолётов-носителей крылатых ракет класса «воздух-земля» до рубежа пуска этих ракет».

По утверждению авторов этого лживого сочинения, не менее замечательно обстояли дела в ракетной сфере:

«В результате особой заботы партии и правительства о защите нашей Родины, на основе крупных достижений в области радиоэлектроники и ракетной техники с начала 50-х годов быстро стало развиваться новое мощное средство противовоздушной обороны — зенитные управляемые ракеты... В состав зенитных ракетных войск ПВО страны входят части, вооружённые боевыми зенитными ракетными комплексами различного назначения... они являются весьма перспективным родом войск ПВО страны, в наибольшей степени отвечающим требованиям, предъявляемым к современной противовоздушной обороне, и во взаимодействии с маневренной ракетоносной истребительной авиацией способны обеспечить непреодолимую противовоздушную оборону страны».

Пропаганда неустанно внушала гражданам СССР, что воздушные границы Страны Советов неприкосновенны, и любой, кто их нарушит, будет уничтожен. Сбитый в 1960 году самолёт Пауэрса превратился в хрестоматийный пример мощи советской ПВО и неприкосновенности советских границ.

В действительности дело обстояло гораздо печальнее. Но о реальной ситуации в деле охраны воздушного пространства СССР знал лишь ограниченный круг лиц из числа высшего военно-политического руководства, тщательно оберегавших «военную тайну» от своего народа.

Например, командующий 12-й отдельной армией ПВО генерал Ю. Вотинцев в 1967 году докладывал секретарю ЦК КПСС по оборонным вопросам Д. Ф. Устинову (1908—1984) о состоянии подчинённых ему войск ПВО совсем нерадостные вещи:

«Зенитный ракетный комплекс С-75 не способен поражать самолёты и крылатые ракеты на малых и предельно малых высотах и требует существенной доработки. Усиление зенитно-ракетных группировок маловысотным комплексом С-125 потребовало бы больших дополнительных затрат.

Современные[23] истребители-перехватчики Су-9 и не принятые на вооружение, но серийно выпускаемые самолёты Як-28П имеют крайне низкую надёжность двигателей, бустерной системы и радиолокационных прицелов. Это привело к росту аварийности и неоправданной гибели лётчиков.

Авиационные ракеты класса «воздух-воздух» РС-2УС имеют эффективность поражения всего 0,6—0,7.

У станций радиотехнических войск низкая помехозащищённость, что вызывает необходимость иметь РЛС различного диапазона. Из-за этого приходится увеличивать количество станций в каждой группировке и расходовать их ресурс».

Такова была правда. Но она скрывалась от рядовых советских граждан под грифом «совершенно секретно».

Из Вьетнама, где с 1964 года шла ожесточённая война с «американскими империалистами и их южновьетнамскими марионетками», тоже приходили грустные известия. Замечательно смотревшийся на парадах зенитно-ракетный комплекс С-75 в джунглях Вьетнама с каждым годом терял эффективность. Если в 1965 году на один сбитый американский самолёт приходились 1—2 ракеты, то уже через год расход ракет увеличился в два раза. В 1967 году ситуация ещё более обострилась: после пуска большинство зенитных ракет не подчинялись управлению и падали на землю, настолько эффективно работали системы радиоэлектронного противодействия американских ВВС.

Стало ясно, что требуется радикальная модернизация всей системы противовоздушной обороны СССР. Надо было переходить на более совершенные истребители третьего поколения, новые зенитно-ракетные комплексы (они появились только в начале 80-х годов — «Бук», С-300) и радиолокационные станции, ставить на вооружение новые управляемые авиационные ракеты.

Возрождение штурмовиков

Одной из основных задач советской военной авиации продолжала считаться авиационная поддержка сухопутных войск. Для её решения привлекались полки истребительной и истребительно-бомбардировочной авиации, но их усилий было недостаточно. Хотя содержание этой задачи с времён Второй мировой войны значительно изменилось, всё же основной принцип действий истребителей-бомбардировщиков по наземным целям остался штурмовым. Это полёт к цели и её поиск на малых высотах, атака на минимальных дальностях в зоне интенсивного огня наземных средств ПВО.

В этой связи у многих авиационных специалистов возникал вопрос: почему задачи штурмовой авиации решают истребители-бомбардировщики, не приспособленные для этого. В конце 60-х годов не только лётчикам, но даже командованию сухопутных войск стало ясно: необходимо иметь на вооружении штурмовики и воссоздать штурмовую авиацию. Опыт локальных войн на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии тоже убедительно доказывал, что наряду с многоцелевыми истребителями-бомбардировщиками целесообразно иметь более дешёвые и простые в эксплуатации штурмовики, максимально приспособленные к решению задач непосредственной авиационной поддержки сухопутных войск на поле боя.

Самолёты Су-7Б, Су-17, МиГ-27, состоявшие на вооружении истребительно-бомбардировочной авиации, не соответствовали возросшим требованиям к самолётам, действующим над полем боя. Высокая скорость полёта и недостаточная маневренность затрудняли им поиск малоразмерных целей, а слабое бронирование делало лёгкой добычей зенитных средств и даже стрелкового оружия.

Общевойсковые учения (особенно маневры «Днепр» в 1967 году) наглядно показывали, что даже устаревшие истребители МиГ-17 успешнее, чем скоростные Су-7Б, осуществляют непосредственную авиационную поддержку войск. Их пилоты уверенно находили цели на поле боя и при маневрировании не теряли контакт с ними, наносили точные удары. Поэтому в конце 60-х годов идея создания штурмовика нового поколения получила влиятельных сторонников. Ими стали главком сухопутных войск генерал И. Г. Павловский (1909—1999) и главком ВВС маршал П. С. Кутахов. В конце концов эта «сладкая парочка» привлекла на свою сторону министра обороны маршала А. А. Гречко.

Министерство авиационной промышленности не могло устоять против натиска столь влиятельных «товарищей». В 1969 году оно объявило конкурс на лучший проект штурмовика, участие в котором приняли четыре конструкторских бюро. ОКБ Микояна и Яковлева предложили модифицированные варианты уже летающих машин — МиГ-21 и Як-28, а Сухой и Ильюшин представили оригинальные разработки. После рассмотрения всех предложений выбор пал на проект Т-8 конструкторского бюро Павла Сухого.

Значительно позже, уже во время начавшейся в декабре 1979 года афганской войны, на вооружении фронтовой авиации появились первые реактивные штурмовики Су-25, а в ВВС были сформированы штурмовые авиационные полки.

Первым был создан, на основании директивы главного штаба ВВС от 29 февраля 1980 года, 80-й штурмовой авиаполк в Закавказском военном округе, на аэродроме Ситал-Чай, неподалёку от Баку.

В качестве примера того, как происходило возрождение штурмовой авиации второго формирования, познакомимся с историей 206-го отдельного штурмового авиаполка. В декабре 1984 года новый министр обороны СССР маршал С. Л. Соколов (1911 г.р.), только что сменивший на этом посту скончавшегося Д. Ф. Устинова, издал директиву об его формировании на аэродроме Пружаны-Западные Белорусского военного округа.

В отличие от других советских истребителей-бомбардировщиков, МиГ-27 имели бронирование кабины пилота, что повышало его шансы на выживание

Появление в боевом составе советских ВВС штурмовиков Су-25 ознаменовало собой возрождение штурмовой авиации, упразднённой при Хрущёве

Более 20 лет понадобилось советскому военному руководству для осознания простой истины — для действий над полем боя больше подходят хорошо защищённые штурмовики

Командиром новой части назначили подполковника Николая Азарова. Спустя год, 4 ноября 1985 г., на аэродроме приземлились первые самолёты, предназначенные для полка. Это были шесть учебных самолётов чешского производства L-39 «Альбатрос» и пять штурмовиков Су-25. По штату, штурмовому авиаполку полагалось иметь 40 боевых и шесть учебно-боевых машин, а также 436 человек личного состава. Через месяц, к 1 декабря того же года, формирование части завершилось. Наконец, 1 июля 1988 года полку вручили боевое знамя.

Вскоре лётчики-штурмовики прошли боевую практику в Афганистане. 29 сентября 1988 года, под занавес затянувшейся войны, управление полка и две эскадрильи вылетели в Чирчик, где прошли короткую спецподготовку. В конце октября они перелетели на авиабазу Баграм. Там эти эскадрильи вошли в состав 378-го штурмового авиаполка и приступили к боевой работе. До 15 февраля 1989 года они выполнили 4157 боевых вылетов, потеряв одного пилота (старшего лейтенанта Б. Гордиенко), сбитого в районе Кабула.

Из Афганистана 378-й штурмовой авиаполк был выведен на аэродром Поставы (Белоруссия), откуда часть личного состава вернулась в родной 206-й полк в Пружаны. Похожую биографию имели другие штурмовые полки. Все они сформированы в 80-е годы, практически все лётчики прошли Афганистан, где приобрели солидный боевой опыт.

Воздушная кавалерия

Одновременно с возрождением штурмовой авиации, в полосу больших перемен вступила войсковая авиация. С 1964 года она организационно входила в состав ВВС. Но после бурного роста конца 60-х годов она в 1970 году вновь сменила наименование, превратившись в армейскую авиацию.

Основными её машинами долгое время являлись вертолёты Ми-2 и Ми-4. Эти вертолёты использовались главным образом для связи и разведки, переброски грузов и личного состава, хотя предпринимались попытки оснастить их вооружением. Так, на ряде Ми-4 появились пусковые установки противотанковых управляемых ракет «Фаланга» и пилоны для подвески авиабомб, но подобные машины не получили широкого распространения.

Положение стало меняться в конце 60-х годов, когда войны во Вьетнаме и на Ближнем Востоке показали, что вертолёты могут стать грозным средством борьбы с танками и значительно повысить мобильность сухопутных войск. В «рабочую лошадку» американской армии превратился многоцелевой вертолёт «Ирокез», а многочисленные сгоревшие танки Вьетконга наглядно демонстрировали возможности ударного вертолёта AH-1 «Кобра».

Эти машины приглянулись многим советским генералам, которые тоже захотели обзавестись собственной «летающей боевой машиной пехоты»: хорошо вооружённым и защищённым транспортно-боевым вертолётом, способным перевозить стрелковое отделение и поддерживать его огнём. Но были у «летающей БМП» и влиятельные противники: министр обороны СССР (в 1957—67 гг.) маршал Р. Я. Малиновский, а также начальник главного политуправления Советской Армии, генерал армии А. А. Епишев (1908—1985). Они предпочитали традиционные средства ведения войны, вроде танков и самоходных орудий.

Вьетнамская война убедила советских маршалов в необходимости иметь «летающие боевые машины пехоты — БМП сухопутных войск было явно недостаточно

Пришедший на смену Малиновскому новый министр обороны Гречко более благосклонно отнёсся к идее создания «воздушной кавалерии» в Советской Армии. В результате смены власти в июне 1968 года появилось Постановление ЦК КПСС и Совета Министров о разработке боевого вертолёта, вскоре получившего обозначение Ми-24.

Возрастающее с каждым годом значение боевых вертолётов в вооружённой борьбе особенно ярко продемонстрировала вьетнамская война, ставшая по сути дела войной вертолётов. Тем временем в СССР появились новые транспортные и транспортно-боевые вертолёты Ми-8 и Ми-24. Всё это, вместе взятое, заставило советское руководство взяться за формирование отдельных боевых и транспортно-боевых вертолётных полков во всех округах и группах войск.

Наибольшее их количество было сосредоточено на передовом рубеже социалистического лагеря, в ГСВГ (группа советских войск в Германии). К концу 80-х годов там дислоцировались десять вертолётных полков и несколько отдельных эскадрилий армейской авиации.

Появление большого числа вертолётных частей позволило создать десантно-штурмовые войска, предназначенные для действий в интересах танковых и общевойсковых армий сухопутных войск.

В 1968 году в Закавказском, Забайкальском и Дальневосточном округах были сформированы первые три воздушно-штурмовые бригады. Каждой из них придали два вертолётных полка: боевой (40 вертолётов Ми-8 и 20 Ми-24) и транспортно-боевой (40 Ми-8 и 20 Ми-6) — предназначенные для транспортировки и огневой поддержки действий десантников (или штурмовиков, ведь десантники служили в ВДВ). Затем такие бригады и полки появились и в других округах (кроме внутренних).

Вскоре воздушно-штурмовые бригады стали именоваться десантно-штурмовыми, но в конце 80-х годов их снова переименовали, на этот раз в отдельные воздушно-десантные бригады, передав заодно из состава сухопутных войск в воздушно-десантные. Итак, это были: 11-я дшб (Забайкальский ВО); 21-я дшб (Закавказский ВО); 23-я дшб (Киевский ВО); 35-я дшб (ГСВГ); 36-я дшб (Ленинградский ВО); 37-я дшб (Прибалтийский ВО); 38-я гвардейская Венская Краснознамённая дшб (Белорусский ВО); 40-я дшб (Одесский ВО); 56-я дшб (Туркестанский ВО); 83-я дшб (Дальневосточный ВО).

Высаживаясь с вертолётов в тылу противника, десантники-штурмовики должны были помогать действиям ударных группировок танковых и механизированных войск: уничтожать командные пункты и узлы связи, средства доставки ядерного оружия, захватывать мосты и другие важные объекты, заставляя противника сражаться на два фронта. Советским стратегам пришлась по душе тактика американских аэромобильных войск (которые послужили образцом при создании десантно-штурмовых бригад), использовавших во Вьетнаме такие виды маневров, как «молот и наковальня», «окружение», «кольцо», «двойной скачок» и другие.

«Воздушная кавалерия» Советской Армии — десантно-штурмовые бригады на вертолётах

Основной «рабочей лошадкой» армейской авиации были и остаются транспортно-боевые вертолёты

Американская военная теория и практика (хотя пропаганда ежедневно осуждала и проклинала её) прямо влияла на развитие советской военной системы. Десантно-штурмовые войска неплохо прижились на отечественной почве.

Вертолётные полки организационно вошли в состав общевойсковых и танковых армий, отдельные вертолётные эскадрильи появились в дивизиях и корпусах.

Большие реформы

В конце 70-х годов руководство генерального штаба серьёзно задумалось о совершенствовании структуры вооружённых сил и системы управления ими. Объективно сравнив соответствующую инфраструктуру Организации Варшавского Договора и НАТО, советские генералы и маршалы пришли к неутешительным для себя выводам.

«Руководство блока НАТО в области управления войсками к тому времени добилось определённых преимуществ и имело работоспособную систему управления как на мирное, так и на военное время. Советские вооружённые силы в этой области значительно уступали НАТО. По времени более чем на 30 лет, организационно и по технической оснащённости — безнадёжно».

Значительно позже описываемых событий такое мнение высказал на страницах «Военно-исторического журнала» генерал-полковник М. Н. Терещенко, бывший первый заместитель начальника штаба Объединенных вооружённых сил ОВД. Сказки о готовности вооружённых сил СССР к военному конфликту любого масштаба годились только для пропаганды, военным же приходилось думать о возможных последствиях такого отставания. Требовались срочные меры.

Главным идеологом реформ в армии стал начальник генерального штаба (в 1977—84 гг.) маршал Н. В. Огарков, сумевший убедить престарелое советское руководство в необходимости таковых. Планы Огаркова были масштабными:

1) главное командование сухопутных войск преобразовать в управление главнокомандующего резервов с подчинением ему также гражданской обороны и военных комиссариатов;

2) создать стратегическое руководство промежуточного уровня — главные командования направлений;

3) сформировать отдельные корпуса (бригадного состава) в качестве оперативных маневренных групп;

4) создать в военных округах собственные военно-воздушные силы с одновременной ликвидацией воздушных армий;

5) подчинить части войск ПВО страны командующим военными округами.

Хотя стратегические силы — межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок, стратегические бомбардировщики с крылатыми ракетами — продолжали считаться основным фактором сдерживания «вероятного противника», обычные вооружения, разработанные с использованием новейших технологий, тоже стали рассматриваться как важный фактор, определяющий исход будущей войны.

Таким образом, перестройка намечалась серьёзная. Многое из задуманного маршалу Огаркову удалось претворить в жизнь, но общий итог его реформ был отрицательный. После очередной смены советского руководства во второй половине 80-х годов всё вернулось на круги своя. Мы не станем углубляться в вопросы военного строительства в СССР, сосредоточим внимание на военной авиации.

5 января 1980 года появился на свет приказ министра обороны СССР маршала Д. Ф. Устинова, в соответствии с которым ликвидировались все воздушные армии фронтовой авиации, а на их основе создавались военно-воздушные силы военных округов с непосредственным подчинением командующим последних. Дальняя авиация преобразовывалась в воздушные армии верховного главнокомандования стратегического назначения.

Кроме них, создавались две воздушные армии верховного главнокомандования оперативного назначения, в дальнейшем подчинённые главкомам направлений. Ими стали 4-я воздушная армия (Польша, Легница), подчинённая главкому Западного направления и 24-я воздушная армия (Украина, Винница), подчинённая главкому Юго-Западного направления.

Военно-воздушные силы военных округов подразделялись на два комплекта — фронтовой и армейский, подчинённые командующим общевойсковыми и танковыми армиями.

Армейский комплект составляли отдельные вертолётные полки и эскадрильи, имевшие на вооружении вертолёты Ми-8 и Ми-24, которые формировались во всё возрастающих количествах. В первую очередь они направлялись в группы советских войск в Восточной Европе (в ГДР, Польше, Чехословакии, Венгрии). Эти войска находились на «передовой линии», готовые совершить рывок к Ла-Маншу. Им в первую очередь требовалась авиационная поддержка.

Так, в 1978 году в Бердянске был сформирован 336-й отдельный вертолётный полк, уже через год вошедший в состав 1-й гвардейской танковой армии ГСВГ. К 1991 году в каждой общевойсковой и танковой армии этой группировки имелось по два отдельных вертолётных полка.

В 1-й гвардейской танковой армии — 225-й ОВП (Альтштадт) и 485-й ОВП (Брандис); во 2-й гвардейской танковой армии — 172-й ОВП (Дамм) и 439-й ОВП (Дамм); в 3-й ударной армии — 178-й ОВП (Борстель) и 440-й ОВП (Борстель); в 8-й гвардейской общевойсковой армии — 336-й ОВП (Нора) и 486-й ОВП (Альтес-Лагер); в 20-й гвардейской общевойсковой армии — 337-й ОВП (Мальвинкель) и 487-й ОВП (Преслау).

Вертолётные эскадрильи появились в танковых и мотострелковых дивизиях. Вновь созданные армейские корпуса тоже имели в своём составе вертолётные полки. Например, 276-й ОВП в 5-м гвардейском Рогачёвском Краснознамённом корпусе Белорусского военного округа; 373-й в 48-м гвардейском Донском Будапештском Краснознамённом корпусе Забайкальского военного округа и т.д.

Основной целью всех этих мероприятий являлась децентрализация управления фронтовой авиацией. Во многом это напоминало ситуацию 1941 года, когда авиационные дивизии находились в прямом подчинении командующих армиями. Но уже после первых поражений подобная практика была признана тогда ошибочной, и от неё отказались. Авиацию вывели из армейского подчинения. Тем не менее, спустя 40 лет неудачный опыт решили повторить.

У личного состава ВВС подобная перестройка не вызвала ни малейшего энтузиазма. Ведь их передали в подчинение общевойсковым и танковым генералам, не разбиравшимся в специфике военной авиации. Для них главным было совсем иное: регулярное проведение политзанятий и строевой подготовки («хорош в строю — силен в бою!»), идеальный порядок в казармах, привлечение военнослужащих на хозяйственные работы (например, для строительства личных дач). Авиаторов буквально коробила мысль о подчинении ненавистным «сапогам», но механизм уже был запущен.

Как и следовало ожидать, ничего хорошего из этой затеи не вышло. Добиться чёткого взаимодействия между сухопутными войсками и авиацией не удалось, ВВС от реформ Огаркова потеряли больше, чем нашли.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Н. Огарков, пытавшийся покончить с авиационной вольностью. В результате его реформ были ликвидированы воздушные армии, а лётчиков подчинили общевойсковым командирам

Экипажам вертолётов армейской авиации пришлось заняться изучением уставов ВС СССР и строевой подготовкой

Помимо организационной перестройки, в начале 80-х годов в авиации происходили и другие изменения. Больше внимания стало уделяться наращиванию ударных возможностей ВВС, их способности действовать в конфликтах без применения ядерного оружия. Истребители-бомбардировщики постепенно уступали место фронтовым бомбардировщикам, использование которых для авиационной поддержки сухопутных войск являлось более эффективным, а в дальнейшем штурмовикам.

После поступления на вооружение фронтовых бомбардировщиков Су-24 (они заменяли бомбардировщики Як-28, истребители-бомбардировщики Су-17 и МиГ-27) многие полки и дивизии истребителей-бомбардировщиков стали именоваться бомбардировочными.

Значительно шире распространилось управляемое оружие (ракеты и авиабомбы), позволившее значительно повысить вероятность поражения назначенных целей с первой атаки. Стоит однако отметить, что многие советские авиационные командиры отрицательно восприняли его появление.

Командующий 4-й воздушной армией генерал Демьяненко в своих мемуарах приводит следующий факт. Во время показа новой авиационной техники командирам ВВС на аэродроме в подмосковных Люберцах в 1976 году, заместитель начальника инспекции ВВС генерал-полковник М. П. Одинцов на вопрос о том, что он думает по поводу бомбардировщика Су-24, заявил командующему ВВС маршалу П. С. Кутахову:

«Я, товарищ главком, думаю, как воевать на нём. Это же сколько надо иметь подготовленных специалистов, чтобы всё это[24] подготовить, подвесить на самолёт. А где мы их в войну возьмём?»

Любопытна реакция самого Демьяненко: «Крепкий орешек, Михаил Петрович, - подумал с гордостью за него я, — такого «шапкой не собьёшь». Генералам ВВС, видимо, больше подходили старые примитивные машины, главное, чтобы их было как можно больше. Им дают современный самолёт, способный уничтожить любую цель с первого удара, а они в ответ — слишком сложно, нам бы что попроще. Тем не менее, управляемое оружие всё же поступало в ВВС.

На большинстве аэродромов групп советских войск в Восточной Европе в тот период развернулось массовое строительство железобетонных укрытий для боевых самолётов. Войны на Ближнем Востоке к тому времени показали, что наибольшие потери авиация несёт на земле, на своих аэродромах базирования. В результате напряженных усилий на аэродромах стран Восточной Европы и европейской части СССР к концу 80-х годов построили около 2000 железобетонных укрытий.

Истребитель МиГ-21 покидает своё железобетонное укрытие перед вылетом на задание

В ходе многочисленных учений фронтовая авиация постоянно отрабатывала тактику возможных боевых действий на европейском ТВД, особенно маневр силами. Например, в 1984 году на учениях 4-й воздушной армии бомбардировщики Су-24 Черняховской авиадивизии должны были действовать по сложной схеме: взлетев с аэродромов в Калининградской области, нанести бомбовый удар по целям на полигоне в ГДР и совершить посадку там же для подготовки к новому вылету. Затем с территории ГДР нанести удар по целям на полигоне в Чехословакии, сесть на аэродромы в Венгрии, а оттуда, отбомбившись на венгерском полигоне, совершить посадку в Польше. Отсюда Су-24 возвращались домой, по пути сбросив бомбы ещё и на польском полигоне.

Каждый вертолётный полк имел две эскадрильи боевых «крокодилов» — вертолётов огневой поддержки Ми-24

Маршал, не командовавший даже взводом. Основной заботой министра обороны СССР Д. Ф. Устинова было дать армии как можно больше оружия и военной техники

Правда, столь грандиозный замысел не удалось претворить в жизнь. Уже на первом этапе операции, вскоре после пересечения советско-польской границы, потерпел катастрофу бомбардировщик Су-24, что привело к отмене учений.

Заметной тенденцией авиационного строительства первой половины 80-х годов стало наращивание ударных возможностей фронтовой авиации. Парк фронтовых бомбардировщиков постоянно увеличивался, дело дошло до того, что в бомбардировочные начали переформировывать истребительные авиаполки войск ПВО, которые в 1980 г. передали в состав ВВС.

Такую метаморфозу, к примеру, пережил 735-й ИАП, базировавшийся на аэродроме Ханабад. В 1984 г. он превратился в истребительно-бомбардировочный, а вскоре получил новые машины — бомбардировщики Су-24, после чего стал именоваться бомбардировочным авиаполком. Ему даже пришлось участвовать в афганской войне. Радиуса действий Су-24 как раз хватало для бомбардировки целей в Афганистане с родного аэродрома. Другой истребительный авиаполк 12-й армии ПВО — 156-й (аэродром» Мары-2) в 1981 г. тоже сдал свои истребители-перехватчики Су-15 и, пересев на истребители-бомбардировщики Су-17, вскоре отправился воевать в Афганистан.

Думаю, читателю будет интересна оценка состояния советских ВВС середины 80-х годов, которую сделали американские эксперты в книге «Soviet Nuclear Weapons»:

«Роль советской бомбардировочной авиации в стратегических операциях заметно меньше роли, отводимой ракетным войскам наземного и морского базирования. В то же время, значение авиации в боевых действиях с использованием обычного оружия и тактических операциях весьма велико.

Несмотря на то, что стратегическая авиация никогда не поддерживалась в состоянии высокой боеготовности, бомбардировщики находятся на удалённых друг от друга аэродромах, а их экипажи имеют подготовку, необходимую для выполнения стратегических межконтинентальных вылетов.

Низкий уровень боевой готовности в мирное время, возможно, объясняется тем, что бомбардировочная авиация должна обеспечить возможность нанесения второго удара (после ракетного первого). Тем не менее, предпринимаются меры для повышения уровня готовности бомбардировочной авиации к нанесению стратегического удара. Все большее количество бомбардировщиков Ту-95 получает оружие, позволяющее наносить удары с дальних расстояний.

С середины 1960-х годов значительное внимание уделяется проведению учений на выдвинутых арктических базах и дозаправке в воздухе. На учениях бомбардировщиков Ту-95 отрабатывается поражение морских и наземных целей в северной части Тихого океана, выполняются также разведывательные полёты через Северную Корею в Южно-Китайское море и центральную часть Тихого океана. Бомбардировщики Ту-95, базирующиеся в Долоне выполняют тренировочные полёты в направлении североамериканского побережья, в частности, к Аляске.

Количество истребителей и истребителей-бомбардировщиков, предназначенных исключительно для применения ядерного оружия, весьма ограниченно — большая часть нестратегической авиации предназначена для решения обычных задач. Основными факторами, сдерживающими увеличение количества самолётов, доставляющих ядерное оружие, является недостаток персонала, обученного и аттестованного для выполнения задач с применением ядерного оружия и недостаток хранилищ ядерных бомб на авиабазах.

По неофициальным оценкам, для решения боевых задач с применением ядерного оружия на Западном театре военных действий может быть привлечено только около 7 процентов лётного состава истребительной и истребительно-бомбардировочной авиации и около 25-30 процентов в бомбардировочной авиации. Министерство обороны США предполагает, что около 30 процентов из 4000 советских истребителей, способных нести ядерное оружие, предназначены для его доставки».

Бортовое оборудование истребителя-бомбардировщика МиГ-27 позволяло лётчику помимо обычных средств поражения использовать управляемые ракеты и авиабомбы

Дозаправка в воздухе была обычным делом для экипажей стратегических ракетоносцев Ту-95МС

По примеру и подобию советских ВВС была организована боевая авиация стран-участниц Организации Варшавского Договора (техника тоже была советской). Стандартную фронтовую воздушную армию представляли собой, например, польские ВВС: две истребительные и одна истребительно-бомбардировочная авиадивизии, отдельные разведывательные и транспортные полки. В случае начала войны на европейском театре военных действий они должны были обеспечивать боевые действия Прибрежного фронта, создаваемого на основе вооружённых сил Польши и включающего в свой состав одну бронетанковую и две общевойсковые армии.

Польские ВВС тоже готовились вступить в бой с империализмом

На закате брежневской эпохи, когда у руля уже стоял смертельно больной Ю. В. Андропов (1914—1984), советскую дальнюю авиацию ждало серьёзное испытание. Но обо всём по порядку.

Случилось так, что постоянно заявляя о своём стремлении к миру и разоружению, Страна Советов ни на минуту не забывала о совершенствовании своего меча. В частности, в 1977 году в обстановке строжайшей секретности началось развёртывание уникального мобильного грунтового ракетного комплекса «Пионер», больше известного под псевдонимом «СС-20».

Ряды «пионерской организации» росли быстрыми темпами, что вызвало серьёзную озабоченность в странах НАТО, ведь новые ракеты (каждая из которых несла три ядерные боеголовки) были нацелены на них. Стараясь найти противоядие от новой угрозы, американцы объявили о размещении в Европе своих ракет «Першинг-2» и крылатых (наземного базирования). Теперь пришла очередь беспокоиться кремлёвским умникам, ведь подлётное время «Першингов» до территории СССР составляло всего 5-10 минут, что практически не оставляло шансов на принятие мер противодействия.

Сначала они решили устроить обмен с американцами: вывели из ГДР сразу тысячу танков в надежде, что американцы откажутся от этих своих планов. Но президент США Рональд Рейган был настроен весьма агрессивно против ненавистной ему «империи зла». Он счёл размен «танки на ракеты» невыгодным для себя.

После того, как в Европе в конце 1983 года появились первые американские ракеты, в Кремле решили снова показать, в лучших традициях Н. С. Хрущёва, «кузькину мать» мировому империализму. Генерал Ю. Вотинцев позже вспоминал:

«В связи с этим министр обороны Д. Ф. Устинов провёл совещание, на которое были приглашены начальник генерального штаба Н. В. Огарков, главнокомандующий вооружёнными силами ОВД В. Г. Куликов, главнокомандующий войсками ПВО А. И. Колдунов, главнокомандующий ВМФ С. Г. Горшков, первый заместитель главнокомандующего РВСН Ю. А. Яшин, первый заместитель начальника генерального штаба В. И. Варенников и я.

По ходу совещания ракетчики получили задачу подготовить выдвижение двух ракетных бригад средней дальности на территорию ГДР и Чехословакии. А моряки — увеличить количество ракетных подводных лодок на боевом патрулировании и приблизить их к США».

Не забыли и ВВС. Было решено организовать дежурство в воздухе стратегических бомбардировщиков (с ядерным оружием на борту) в четырёх зонах, непосредственно возле берегов США. В последующем были совершены 340 вылетов на такое патрулирование, во время которого экипажам Ту-95 приходилось пересекать Атлантический и Тихий океаны, чуть ли не сутками находиться в воздухе.

Разнообразное вооружение истребителя-бомбардировщика Су-17 должно было обеспечить высокую эффективность его действий на европейском ТВД. Проверить на практике это, к счастью, не удалось

После размещения американских ракет в Европе бомбардировщики Ту-95 стали нести боевое дежурство в 4-х зонах у берегов Америки

А во второй половине 80-х годов авиация Страны Советов вступила в очередную полосу реформ. Началась горбачёвская перестройка, истинное «время чудес».

Глава 2. ЛЮДИ

После смены высшего политического руководства СССР в октябре 1964 года, начались большие перемены и в министерстве обороны. Хрущёвские кадры постепенно уступали место новой командной волне. В ВВС началась эра полковников — на высшие командные должности пришли командиры полков времён войны. Раньше авиацию возглавляли маршалы военной поры, не имевшие того опыта личного участия в боях, который имелся у нового поколения.

Например, прежний главнокомандующий ВВС, маршал авиации К. А. Вершинин начал войну полковником, а завершил её в звании маршала. Павел Степанович Кутахов (1914—1984), который сменил его в 1969 году (до этого он два года был заместителем главкома) начал войну рядовым лётчиком и только к её концу стал командиром 20-го гвардейского истребительного авиаполка.

В 1969—1984 годы во главе ВВС стоял главный маршал авиации П. С. Кутахов

В 1950—51 гг. Кутахов командовал 175-й истребительной авиадивизией, затем возглавлял 145-ю истребительную авиадивизию 24-й воздушной армии ГСВГ. После этого два года он был заместителем командира, а в 1953—1955 гг. командиром 71-го истребительного авиакорпуса в ГСВГ. Ещё шесть лет (1961—67) он командовал 48-й воздушной армией.

Кутахову, который занимал пост главкома дольше всех (15 лет), выпало счастье возглавлять крупнейшие в мире военно-воздушные силы. При нём авиационные полки фронтовой авиации перешли на самолёты третьего поколения, началось внедрение тактического управляемого оружия, а лётчиков ждало серьёзное испытание войной — в 1979 году началась афганская кампания.

Другой бывший фронтовой лётчик-истребитель, Александр Иванович Колдунов (1923—1992), на исходе брежневской эпохи возглавил войска ПВО страны. В первые послевоенные годы он командовал истребительным авиаполком, дивизией. В период хрущёвских сокращений Колдунов занимал должность заместителя, затем командующего авиацией Бакинского округа ПВО. Его карьера круто пошла на взлёт с приходом нового министра обороны — маршала А. А. Гречко (1903—1976). В 1968 году Колдунов отправился на Дальний Восток, командовать 11-й отдельной армией ПВО, но уже через два года занял престижную должность командующего Московским округом ПВО. В 1978 году Александр Колдунов стал главнокомандующим войск ПВО страны.

В период его начальствования войска ПВО сбили 1 сентября 1983 года южнокорейский «Боинг-747», пережили очередное реформирование, идеологом которого был начальник генерального штаба маршал Н. В. Огарков, перевооружились на новую технику: зенитно-ракетные комплексы С-300, истребители МиГ-31 и Су-27.