Во времена Холодной войны

Не успела закончиться одна война, как началась другая. Противостояние капиталистической и социалистической систем, начавшееся в поделенном Берлине, вскоре развело бывших союзников по разные стороны баррикад. Бывшие союзники стали соперничать друг с другом в создании все более смертоносной техники, в том числе и авиационной.

Музей в Монине

Есть в Подмосковье один необычный музей. Он принадлежит Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского. По существу, это аэродром с прилегающими к нему ангарами, где можно увидеть авиационную технику, начиная с первых «фарманов» и «блерио» и кончая последними моделями «сушек» и «МиГов».

Лично мне довелось увидеть и узнать там немало любопытного.

На краю поля стоял один из первых послевоенных туполевских бомбардировщиков. Я обратил на него внимание прежде всего потому, что эта машина заметно отличалась от других самолетов знаменитого конструктора — обычно поджарых, стремительных — тяжелыми обводами, этакой приземленностью.

— Прямо летающая крепость, — удивился я.

— Она самая и есть, — сказал экскурсовод. — Заставили человека, он и скопировал.

Последующие раскопки в архивах позволили выяснить вот какую историю.

«Летающими крепостями», как известно, назывались американские дальние бомбардировщики, совершавшие во время второй мировой войны челночные рейсы. Эскадрилья таких самолетов взлетала, например, с аэродрома в Англии или во Франции, пролетая над территорией Германии, бомбила какой-нибудь стратегически важный объект или город и, отбившись от вражеских истребителей огнем бортовой артиллерии, уходила на восток, в наш тыл. Здесь самолеты приземлялись, экипажи уходили отдыхать, а русские техники готовили машины к обратному рейсу.

Свое название эти громадины получили вовсе не случайно. Имея на борту экипаж 6—8, а то и более человек, «Боинг В-17» «Флайинг фортресс», к примеру, обладал множеством

огневых точек на борту, позволявших самолету успешно обороняться, с какой бы стороны ни заходили истребители противника. А уж если нападавшим противостояла сразу эскадрилья таких машин, то, случалось, даже асы люфтваффе не рисковали связываться с ними.

Сразу после войны «летающие крепости» были использованы и еще в одном качестве — как носители первых атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Когда у нас были созданы свои атомные заряды, срочно потребовались носители для их доставки. И тогда И. В. Сталин вспомнил, что на просторах нашей страны остались несколько «летающих крепостей», потерпевших аварии при посадке и так и не отправленных американцам. Он вызвал А.Н. Туполева и приказал скопировать заокеанскую конструкцию.

Андрей Николаевич попытался было сказать, что у него есть предложения по собственной машине аналогичного класса, лучшей, чем у американцев, но вождь всех народов остался непреклонен: «Лучше нам не надо. Сделайте, как у них...»

И самолет скопировали до последней заклепки. Даже лаз, который вел из пилотской кабины к рабочему месту хвостового стрелка, покрасили так, как на оригинале, — до половины белой краской, остальное салатовой. Глупость, конечно, — велика ли разница, какого цвета будет эта труба, но приказано же копировать...

Бомбардировщик получился не ахти какой: как известно, копия получается всегда хуже, чем оригинал. Но Туполев добился, чего хотел — подписи Сталина на акте приемки самолета в серийную эксплуатацию, — и вернулся к своим делам, в частности к созданию первого отечественного реактивного бомбардировщика. А самолет-копия остался на краю летного поля в Монине своеобразным памятником некоторым не очень дальновидным решениям нашего тогдашнего правительства.

И «бочка» полетела!

Совсем другое дело, когда ведется не слепое «сдирание» конструкции, а делается попытка разобраться в ее основах, происходит переосмысление чужого опыта и создание затем своей собственной конструкции. Музей в Монине обладает экспонатом, иллюстрирующим и такой подход.

Похоже, слухи о том, что немцы строили какой-то невиданный летательный аппарат, не требовавший аэродрома для взлета и посадки, достиг ушей наших специалистов вскоре после окончания войны. Во всяком случае, побывав на секретном заводе в Бреслау (ныне Вроцлав), отечественные конструкторы через какое-то время развернули собственные работы по созданию аппаратов вертикального взлета.

Свидетельством тому может послужить хотя бы «бочка» или «ступа». Официальное название диковинного летательного аппарата — турболет. Его испытывал в конце 50-х годов наш знаменитый ас Ю.А. Гарнаев. Зависал турболет и перемещался благодаря подъемной силе реактивного двигателя, установленного вертикально. А управлялся аппарат с помощью газовых рулей, размещенных непосредственно в реактивной струе.

«Ступа» так и осталась в единственном экземпляре. Но дело свое сделала. Благодаря ей ученые и конструкторы получили необходимый теоретический и практический материал для разработки самолетов вертикального взлета.

Наиболее известная машина такого класса— истребитель-штурмовик Як-38. Он предназначался для базирования на авианесущем корабле «Киев» и мог взлетать буквально с места или после короткого разбега. Ныне на смену этому самолету подготовлен новый самолет того же класса — Як-138.

Устойчивость самолетов такого класса во время «висения» как раз и обеспечивается газовыми рулями, отработка которых проводилась когда-то на «ступе».

Как это делается?

Самолет летит стрелой

Помните, в заметке о флаттере говорилось о том, что для его обуздания конструкторам пришлось переделывать крыло? Еще одной причиной, по которой плоскости классической формы перестали устраивать конструкторов, стал звуковой барьер. Так образно аэродинамики называют резкое увеличение сопротивления летательного аппарата, когда он пытается превысить скорость звука в воздухе, которое обычно обозначают в авиации так называемым числом Маха. В среднем эта величина равна 330 м/с или чуть более 1 тыс. км/ч.

Различные формы крыла

При попытках достичь такой скорости летчики ощущали, что самолет как будто натыкается на невидимый барьер, преодолеть который стоит дополнительных усилий и расхода мощности. Когда же летательный аппарат наконец преодолевает его, от самолета во все стороны расходится ударная волна, и люди на земле слышат гром среди ясного неба. Американцам впервые удалось достичь скорости звука в 1947 году; наши пилоты сделали ото годом позже.

Исследования В аэродинамических трубах показали, что звуковой барьер лучше всего преодолевать на самолетах не с обычной, трапециевидной формой крыла, а со стреловидной. Так появились первые самолеты с оттянутыми назад кончиками плоскостей, умеющие с легкостью «протыкать» звуковой барьер.

Со временем выяснилось, что определенными преимуществами при некоторых режимах полета обладает и крыло обратной стреловидности. В настоящее время появились первые экспериментальные самолеты столь непривычной конфигурации. Раньше они не могли подняться в воздух хотя бы потому, что такая машина весьма неустойчива в полете, пилоту одному трудно справиться с управлением ею: ему обязательно должен помогать мощный и быстродействующий компьютер.

Время от времени в небе появляются самолеты и совсем уж странного вида. Представьте себе, с аэродрома взлетает внешне ничем не примечательный самолет. Но вот он набрал высоту, и крыло его начинает перекашиваться — одна плоскость (например, правая) отклоняется вперед, зато другая — назад.

Созданием летательных аппаратов с асимметричным крылом конструкторы пытались решить одну проблему. Аэродинамические исследования показали, что на взлете и посадке, полетах с дозвуковыми скоростями выгоднее иметь крыло прямоугольной формы. А вот при полетах со сверхзвуковыми скоростями — выгоднее стреловидное крыло. Как совместить и то и другое в одной машине? Вот и было придумано асимметричное крыло, имеющее весьма простой узел поворота.

Однако испытания таких летательных аппаратов, проведенные в начале 80-х годов, показали: самолет с перекошенным/крылом трудно управляем. Поэтому в настоящее время чаще всего используются летательные аппараты с изменяемой стреловидностью. Например, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 при взлете имеет растопыренные крылья. При переходе же звукового барьера они как бы прижимаются к фюзеляжу, отклоняясь назад.

Как истребитель стал бомбардировщиком

Все самолеты, как правило, имеют каждый свою специальность. Пассажирские возят людей, грузовые — почту и различные грузы, сельскохозяйственные — ведут опрыскивание посевов с воздуха удобрениями и ядохимикатами...

Еще больше специальностей у самолетов военных: среди них есть и машины для высадки десанта, и истребители, и бомбардировщики, и штурмовики... Однако опыт боевых действий показал, что иногда полезно иметь многоцелевые самолеты, способные выполнять широкий круг задач. Так появились истребители-бомбардировщики, совместившие в себе достоинства легких пикирующих бомбардировщиков, штурмовиков и истребителей. В зависимости от поставленной задачи такой самолет может атаковать цель бомбами или ракетами, обстрелять из бортовых пушек. А понадобится — способен защитить себя и свою базу в воздушном бою с авиацией противника.

Многоцелевой самолет Як-28

Довольно часто такие самолеты имеют и еще одну особенность. Они способны базироваться не только на суше, но и на палубах авианесущих кораблей, поскольку имеют короткий разбег при взлете, а то и вообще способны стартовать с места, как тот же Як-38.

Шпионы в стратосфере

Еще одна специальность военной авиации — разведка. Как уже говорилось в начале этой книги, первое, чем стали заниматься летчики во время военных действий, — это высматривать с высоты, где расположены штабы воинских частей, куда перебрасываются резервы, стали наносить на карты линии обороны и т.д.

Поначалу такая деятельность не представляла особой опасности для авиаторов — зениток и истребителей в начале века еще не существовало, а из винтовки сбить самолет довольно затруднительно.

Но потом ситуация изменилась, и пилоты во время разведки стали забираться от греха подальше — на предельные высоты, где их не доставал огонь с земли. Начали конструировать и строить специальные самолеты-разведчики. Удачным примером такой конструкции, как мы уже говорили, был немецкий самолет «Фокке-Вульф-189», широко применявшийся во время второй мировой войны.

В послевоенные годы специально для воздушного шпионажа американская фирма «Локхид» создала высотный самолет У-2, способный забираться на высоту выше 24 км. Самолеты этого типа беспрепятственно совершали полеты над территориями многих государств, в том числе и нашего, пока в начале 60-х годов У-2 Г. Пауэрса не был сбит под Свердловском зенитной ракетой.

Разведчик SR-71 «Локхид»

Тогда американские конструкторы предприняли следующий шаг. Ими был создан не только высотный, но и весьма скоростной самолет SR-71 «Черная птица». К тому же его покрытие слабо отражало радиолокационные лучи, и самолет был мало заметен на экранах радаров.

Самолет М-17 «Стратосфера»

Наши конструкторы из КБ В.М. Мясищева ответили на это созданием М-17 «Стратосфера» , тоже способного летать на высотах более 20 км.

Самолет М-55 «Геофизика»

Впрочем, последнее время те же функции воздушной разведки с большим успехом стали выполнять спутники-шпионы. Поэтому бывшим самолетам-разведчикам пришлось переквалифицироваться. У нас создан самолет М-55 «Геофизика», который недавно провел детальные исследования озонового слоя во многих регионах земного шара. Американские конструкторы предлагают примерно для тех же целей пилотируемый летательный аппарат «Персей» и беспилотный самолет «Кондор». Последний интересен тем, что может находиться в полете весьма долгое время. Так, во время испытаний «Кондор» продержался в воздухе 2,5 суток.

Кто свой, кто чужой?

В свое время принадлежность самолета определялась весьма просто. Посмотрел наблюдатель с земли в небо и по отличительным знакам на крыльях, а то и просто по конфигурации самолета, даже звуку его мотора безошибочно определял: «Это свой! А вон тот — чужой!..»

Однако в наши дни самолеты порой летают на таких высотах, что с земли их практически не видно. Засекают их полет обычно с помощью радаров, но по отметкам на радиолокационном экране и вообще не разобрать, какой это самолет, кому принадлежит.

Чтобы можно было безошибочно определять национальную принадлежность самолета, вертолета и т. д., независимо от погоды и времени суток, ныне во всем мире используется опознавательная система «свой — чужой». Устроена она так. На борту каждого летательного аппарата имеется радиомаяк, который периодически посылает в окружающее пространство закодированный импульс. Он принимается антенной радара вместе с отраженными от борта самолета импульсами, расшифровывается, и если самолет свой, на экране радара рядом с его отметкой появляется характерный значок.

А чтобы противник не мог замаскироваться, коды на радиомаяках регулярно меняются, а их шифры считаются одной из самых больших военных тайн даже в мирное время.

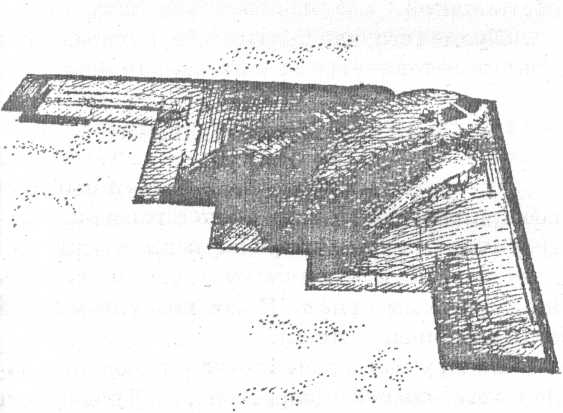

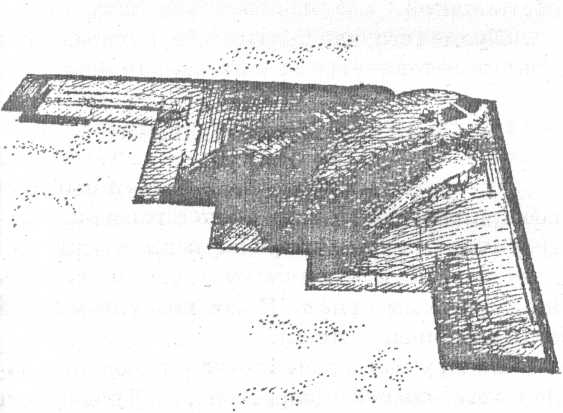

Самолеты-невидимки

На каждую военную хитрость можно, как известно, ответить своей военной хитростью. В частности, одной из попыток ввести в заблуждение радары системы ПВО (противовоздушной обороны) нашей страны было создание американцами технологии «стелс» (от английского stealth — скрытность). Учеными и инженерами было разработано специальное покрытие, практически поглощающее лучи радаров, а также подобраны такие формы летательных аппаратов, при которых они меньше всего «отсвечивают».

Что из этого получилось, можно судить на примере истребителя F-117A «Локхид» и бомбардировщика В-2 «Нортроп». Машины получились устрашающе непривычного вида, ужасно дорогие и требующие для обеспечения полета мощного компьютерного оборудования.

Однако стоит ли овчинка выделки? Задать такой вопрос заставляют следующие соображения. Как выяснили уже наши специалисты, самолеты-невидимки все же оставляют за собой не видимые невооруженным глазом, но ясно различимые специальной техникой следы. Ведь при полете летательный аппарат неизбежно возмущает окружающий воздух, и этот инверсионный след отчетливо различим на экране радаров, которые персонально были предназначены для наблюдения за образованием грозовых туч и прочей метеообстановкой.

Самолет-невидимка F-117

Кроме того, как выяснилось, антирадарное покрытие теряет свои свойства, намокая.

Молнии под крыльями

В середине нашего века воздушный бой ассоциировался прежде всего с головокружительными фигурами высшего пилотажа, попытками зайти противнику в хвост и пулеметно-пушечным огнем. Ныне воздушный бой стал совершенно иным.

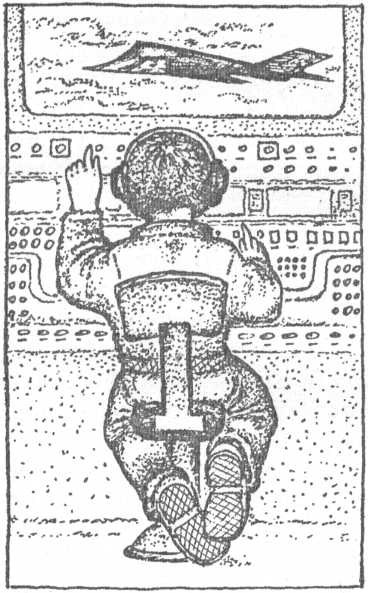

Обнаружив в зоне своего наблюдения чужой летательный аппарат, оператор радара тут же сообщает об этом офицеру службы наведения ПВО. В зависимости от конкретной обстановки тот принимает решение, как лучше всего наказать агрессора — послать ли ему навстречу пару зенитных ракет или направить истребителей-перехватчиков.

Если принят к исполнению второй вариант, с аэродрома по команде «тревога» тут же стартует пара истребителей, опять-таки вооруженных ракетами. Пилоты цели не видят, они только исполняют команды офицера наведения: «Курс такой-то... Высота... Скорость...»

Если наведение произведено правильно, то через несколько минут пилот ведущего перехватчика видит на экране бортового радара отметку цели. Он сообщает об этом на землю и, если поступает команда на уничтожение цели, включает систему наведения ракет. Самонаводящиеся головки улавливают отражение цели, и на приборной доске в кабине загорается соответствующий огонек. «Есть захват!» — сообщает пилот на землю. И, получив команду, нажимает кнопку «Пуск». Ракеты срываются с направляющих под крыльями и устремляются к цели. Несколько секунд — и пропавшая отметка цели на экране радара сигнализирует о том, что цель поражена.

Если же вдруг произойдет сбой аппаратуры наведения или цель сумеет своевременно сманеврировать, атаку может повторить второй перехватчик.

Самолет летит стрелой

Помните, в заметке о флаттере говорилось о том, что для его обуздания конструкторам пришлось переделывать крыло? Еще одной причиной, по которой плоскости классической формы перестали устраивать конструкторов, стал звуковой барьер. Так образно аэродинамики называют резкое увеличение сопротивления летательного аппарата, когда он пытается превысить скорость звука в воздухе, которое обычно обозначают в авиации так называемым числом Маха. В среднем эта величина равна 330 м/с или чуть более 1 тыс. км/ч.

При попытках достичь такой скорости летчики ощущали, что самолет как будто натыкается на невидимый барьер, преодолеть который стоит дополнительных усилий и расхода мощности. Когда же летательный аппарат наконец преодолевает его, от самолета во все стороны расходится ударная волна, и люди на земле слышат гром среди ясного неба. Американцам впервые удалось достичь скорости звука в 1947 году; наши пилоты сделали ото годом позже.

Исследования В аэродинамических трубах показали, что звуковой барьер лучше всего преодолевать на самолетах не с обычной, трапециевидной формой крыла, а со стреловидной. Так появились первые самолеты с оттянутыми назад кончиками плоскостей, умеющие с легкостью «протыкать» звуковой барьер.

Со временем выяснилось, что определенными преимуществами при некоторых режимах полета обладает и крыло обратной стреловидности. В настоящее время появились первые экспериментальные самолеты столь непривычной конфигурации. Раньше они не могли подняться в воздух хотя бы потому, что такая машина весьма неустойчива в полете, пилоту одному трудно справиться с управлением ею: ему обязательно должен помогать мощный и быстродействующий компьютер.

Время от времени в небе появляются самолеты и совсем уж странного вида. Представьте себе, с аэродрома взлетает внешне ничем не примечательный самолет. Но вот он набрал высоту, и крыло его начинает перекашиваться — одна плоскость (например, правая) отклоняется вперед, зато другая — назад.

Созданием летательных аппаратов с асимметричным крылом конструкторы пытались решить одну проблему. Аэродинамические исследования показали, что на взлете и посадке, полетах с дозвуковыми скоростями выгоднее иметь крыло прямоугольной формы. А вот при полетах со сверхзвуковыми скоростями — выгоднее стреловидное крыло. Как совместить и то и другое в одной машине? Вот и было придумано асимметричное крыло, имеющее весьма простой узел поворота.

Однако испытания таких летательных аппаратов, проведенные в начале 80-х годов, показали: самолет с перекошенным/крылом трудно управляем. Поэтому в настоящее время чаще всего используются летательные аппараты с изменяемой стреловидностью. Например, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 при взлете имеет растопыренные крылья. При переходе же звукового барьера они как бы прижимаются к фюзеляжу, отклоняясь назад.

Как истребитель стал бомбардировщиком

Все самолеты, как правило, имеют каждый свою специальность. Пассажирские возят людей, грузовые — почту и различные грузы, сельскохозяйственные — ведут опрыскивание посевов с воздуха удобрениями и ядохимикатами...

Еще больше специальностей у самолетов военных: среди них есть и машины для высадки десанта, и истребители, и бомбардировщики, и штурмовики... Однако опыт боевых действий показал, что иногда полезно иметь многоцелевые самолеты, способные выполнять широкий круг задач. Так появились истребители-бомбардировщики, совместившие в себе достоинства легких пикирующих бомбардировщиков, штурмовиков и истребителей. В зависимости от поставленной задачи такой самолет может атаковать цель бомбами или ракетами, обстрелять из бортовых пушек. А понадобится — способен защитить себя и свою базу в воздушном бою с авиацией противника.

Довольно часто такие самолеты имеют и еще одну особенность. Они способны базироваться не только на суше, но и на палубах авианесущих кораблей, поскольку имеют короткий разбег при взлете, а то и вообще способны стартовать с места, как тот же Як-38.

Шпионы в стратосфере

Еще одна специальность военной авиации — разведка. Как уже говорилось в начале этой книги, первое, чем стали заниматься летчики во время военных действий, — это высматривать с высоты, где расположены штабы воинских частей, куда перебрасываются резервы, стали наносить на карты линии обороны и т.д.

Поначалу такая деятельность не представляла особой опасности для авиаторов — зениток и истребителей в начале века еще не существовало, а из винтовки сбить самолет довольно затруднительно.

Но потом ситуация изменилась, и пилоты во время разведки стали забираться от греха подальше — на предельные высоты, где их не доставал огонь с земли. Начали конструировать и строить специальные самолеты-разведчики. Удачным примером такой конструкции, как мы уже говорили, был немецкий самолет «Фокке-Вульф-189», широко применявшийся во время второй мировой войны.

В послевоенные годы специально для воздушного шпионажа американская фирма «Локхид» создала высотный самолет У-2, способный забираться на высоту выше 24 км. Самолеты этого типа беспрепятственно совершали полеты над территориями многих государств, в том числе и нашего, пока в начале 60-х годов У-2 Г. Пауэрса не был сбит под Свердловском зенитной ракетой.

Тогда американские конструкторы предприняли следующий шаг. Ими был создан не только высотный, но и весьма скоростной самолет SR-71 «Черная птица». К тому же его покрытие слабо отражало радиолокационные лучи, и самолет был мало заметен на экранах радаров.

Наши конструкторы из КБ В.М. Мясищева ответили на это созданием М-17 «Стратосфера» , тоже способного летать на высотах более 20 км.

Впрочем, последнее время те же функции воздушной разведки с большим успехом стали выполнять спутники-шпионы. Поэтому бывшим самолетам-разведчикам пришлось переквалифицироваться. У нас создан самолет М-55 «Геофизика», который недавно провел детальные исследования озонового слоя во многих регионах земного шара. Американские конструкторы предлагают примерно для тех же целей пилотируемый летательный аппарат «Персей» и беспилотный самолет «Кондор». Последний интересен тем, что может находиться в полете весьма долгое время. Так, во время испытаний «Кондор» продержался в воздухе 2,5 суток.

Кто свой, кто чужой?

В свое время принадлежность самолета определялась весьма просто. Посмотрел наблюдатель с земли в небо и по отличительным знакам на крыльях, а то и просто по конфигурации самолета, даже звуку его мотора безошибочно определял: «Это свой! А вон тот — чужой!..»

Однако в наши дни самолеты порой летают на таких высотах, что с земли их практически не видно. Засекают их полет обычно с помощью радаров, но по отметкам на радиолокационном экране и вообще не разобрать, какой это самолет, кому принадлежит.

Чтобы можно было безошибочно определять национальную принадлежность самолета, вертолета и т. д., независимо от погоды и времени суток, ныне во всем мире используется опознавательная система «свой — чужой». Устроена она так. На борту каждого летательного аппарата имеется радиомаяк, который периодически посылает в окружающее пространство закодированный импульс. Он принимается антенной радара вместе с отраженными от борта самолета импульсами, расшифровывается, и если самолет свой, на экране радара рядом с его отметкой появляется характерный значок.

А чтобы противник не мог замаскироваться, коды на радиомаяках регулярно меняются, а их шифры считаются одной из самых больших военных тайн даже в мирное время.

Самолеты-невидимки

На каждую военную хитрость можно, как известно, ответить своей военной хитростью. В частности, одной из попыток ввести в заблуждение радары системы ПВО (противовоздушной обороны) нашей страны было создание американцами технологии «стелс» (от английского stealth — скрытность). Учеными и инженерами было разработано специальное покрытие, практически поглощающее лучи радаров, а также подобраны такие формы летательных аппаратов, при которых они меньше всего «отсвечивают».

Что из этого получилось, можно судить на примере истребителя F-117A «Локхид» и бомбардировщика В-2 «Нортроп». Машины получились устрашающе непривычного вида, ужасно дорогие и требующие для обеспечения полета мощного компьютерного оборудования.

Однако стоит ли овчинка выделки? Задать такой вопрос заставляют следующие соображения. Как выяснили уже наши специалисты, самолеты-невидимки все же оставляют за собой не видимые невооруженным глазом, но ясно различимые специальной техникой следы. Ведь при полете летательный аппарат неизбежно возмущает окружающий воздух, и этот инверсионный след отчетливо различим на экране радаров, которые персонально были предназначены для наблюдения за образованием грозовых туч и прочей метеообстановкой.

Кроме того, как выяснилось, антирадарное покрытие теряет свои свойства, намокая.

Молнии под крыльями

В середине нашего века воздушный бой ассоциировался прежде всего с головокружительными фигурами высшего пилотажа, попытками зайти противнику в хвост и пулеметно-пушечным огнем. Ныне воздушный бой стал совершенно иным.

Обнаружив в зоне своего наблюдения чужой летательный аппарат, оператор радара тут же сообщает об этом офицеру службы наведения ПВО. В зависимости от конкретной обстановки тот принимает решение, как лучше всего наказать агрессора — послать ли ему навстречу пару зенитных ракет или направить истребителей-перехватчиков.

Если принят к исполнению второй вариант, с аэродрома по команде «тревога» тут же стартует пара истребителей, опять-таки вооруженных ракетами. Пилоты цели не видят, они только исполняют команды офицера наведения: «Курс такой-то... Высота... Скорость...»

Если наведение произведено правильно, то через несколько минут пилот ведущего перехватчика видит на экране бортового радара отметку цели. Он сообщает об этом на землю и, если поступает команда на уничтожение цели, включает систему наведения ракет. Самонаводящиеся головки улавливают отражение цели, и на приборной доске в кабине загорается соответствующий огонек. «Есть захват!» — сообщает пилот на землю. И, получив команду, нажимает кнопку «Пуск». Ракеты срываются с направляющих под крыльями и устремляются к цели. Несколько секунд — и пропавшая отметка цели на экране радара сигнализирует о том, что цель поражена.

Если же вдруг произойдет сбой аппаратуры наведения или цель сумеет своевременно сманеврировать, атаку может повторить второй перехватчик.

«Голубой гром»

Против «Черной акулы»

Кто сильнее — лев или тигр, кот или слон? На такие темы довольно часто спорят мальчишки. Но чтобы на аналогичную тему поспорили люди вполне взрослые — такое бывает не часто.

Тем не менее, кто смотрел американский фильм «Голубой гром», а потом нашу кинокартину «Черная акула», наверное, согласится со мной, что они в какой-то мере конкурируют друг с другом в показе чудес техники — каждая своей страны. Однако мало кто знает, что конкуренции фильмов предшествовала конкурентная борьба создателей двух вполне конкретных боевых машин. Причем история эта стоит того, чтобы о ней рассказать подробно.

Ударный вертолет Ка-50 «Черная акула»

«Друзья, мы служим в роте боевых вертолетов Ан-64А «Апач» армии США и использовали этот вертолет на многих театрах боевых действий. Нас интересует все, что связано с боевыми вертолетами, и этот интерес достиг апогея при появлении вертолета Ка-50 «Черная акула».

Мы изучили ваше рекламное объявление, опубликованное в западной прессе. Должны сообщить вам, что у нас, в США, законы по рекламе требуют правды...

Паладины роты Чарли».

Такое вот письмо пришло накануне нового, 1993 года в подмосковный город Люберцы, где расположен вертолетный научно-технический комплекс имени Н.И. Камова, от пилотов авиационного полка 1—101 сто первой воз-душно-десантной дивизии, базирующейся в Форт-Кембеле, штат Кентукки. Паладинами же, как известно, в средние века называли рыцарей, посвящавших свое оружие, а то и жизнь служению отчизне, государю или даме сердца. «Дамой» молодых пилотов, наверное, и стала их боевая гдашина.

Все это, конечно, похвально, но давайте попробуем разобраться, какой из двух вертолетов действительно являлся на тот момент самым грозным в мире. Сделать это будет не так уж словно хотя бы потому, что одна из их главных бс>евых специальностей — охота за танками. Прежде чем стать основными ударными вертолетами своих армий, они победили в нелегкой конкурентной борьбе своих соперников. Ан-64 в США противостоял вертолет УАН-63 фирмы «Белл»; у нас Ка-50 пришлось доказывать свое преимущество перед вертолетом Ми-28. Оба вертолета имеют на вооружении как управляемые, так и неуправляемые ракеты, автоматические пушки, у них примерно одинаковые скоростные характеристики.

Но есть между ними и различия. Ан-64 немного легче — его масса менее 8 т; а Ка-50 весит около 10 т. Конечно, более легкому вертолету легче и маневрировать. Однако «лишняя» масса нашего вертолета приходится в основном на броню, выдерживающую на расстоянии 100 м прямое попадание 20-миллиметрового зенитного снаряда. Такой защиты американский вертолет не имеет.

Далее, при боевой работе на Ан-64 в случае неудачи могут пострадать два человека — пилот и оператор; Ка-50 управляется одним человеком. Ну а если и ему не повезет, то покинуть кабину он может с помощью катапульты — ни на каком другом вертолете подобного устройства нет. Причем, чтобы пилот при катапультировании не пострадал, специальное пиротехническое устройство сначала обрубает псе шесть лопастей вертолетных роторов.

На Ка-50, кстати, таких роторов два. Как обычно, на камовских машинах они расположены соосно и вращаются в разные стороны, чтобы компенсировать вращающий момент. На Ан-64 пришлось установить хвостовую балку с компенсирующим винтом. А опыт боевых действий показывает: до 30 % потерь связано как раз с попаданием снарядов в хвост вертолета и повреждением рулевого винта. Ка-50 на испытаниях как-то срубили хвост — он продолжал летать...

«При проектировании этого вертолета были проверены все три возможные вертолетные схемы — продольная, поперечная и соосная, — рассказывал главный конструктор С.В. Михеев. — Лишь последняя позволила «Камову» на полной крейсерской скорости проделать, например, такой трюк: развернуться боком, выпустить по цели очередь из пушки или управляемую ракету, продолжая одновременно движение по основному курсу».

Еще одно отличие: в роду «апачей» все родственники — сухопутные вертолеты. Фирма же имени Н.И. Камова до последнего времени специализировалась в основном на конструировании морских машин. И вот оказалось, что опыт охотников за подводными лодками весьма перспективен на суше: созданная ранее система управления полетом и вооружением позволяет выполнять боевые задачи даже в полностью автоматическом режиме. Это как раз и позволило «сэкономить» одного человека в экипаже.

Что же касается остальных достижений современного вертолетостроения, то, по мнению главного конструктора, на Ка-50 они использованы достаточно полно. Основным силовым элементом конструктивной схемы является продольный несущий «короб», на который «навешены» все остальные части конструкции. Это позволяет в случае необходимости снимать целые секции обшивки, чтобы получить доступ к любому агрегату машины для осмотра или ремонта. 1

Углепластиковые композиционные материалы составляют около 35 % массы Ка-50 —1 показатель вполне на уровне мировых стандартов.

Два турбовинтовых двигателя расположе*; ны справа и слева над центральной частью фюзеляжа. Их сопла имеют специальные теплоотражающие экраны, чтобы снизить вероятность поражения машины самонаводящимися ракетами с тепловыми головками. Под двигателями находится крыло размахом более 7 м. На каждой его консоли установлены по два пилона для подвески ракет и контейнеров с другим снаряжением (например, подвесных пиков для сверхдальних рейдов). На законцовках консолей ставят контейнеры со специальным оборудованием — скажем, устройствами для выброса станиолевых лент, которые создают на экране радара противника помехи, затрудняя обнаружение вертолета..

Кресло пилота установлено на специальной сотово-композитной ферме. Она, сминаясь, поглощает энергию удара в случае вынужденной посадки. А убирающиеся в полете «ноги» шасси могут выдержать втрое большую ударную нагрузку, чем на любом другом вертолете.

Ка-50 оснащен нашлемной системой целеуказания, которая упрощает летчику ведение боевой работы. Необходимые данные могут также отражаться на лобовом стекле кабины.

Так что главный конструктор ОКБ имени Н.И. Камова Сергей Михеев, несмотря на все уважение к пилотам роты Чарли, вовсе не уверен, что Ан-64 — лучший вертолет в мире.

«Все, что там написано, — правда, — подчеркивает он, указывая на рекламное описание. — Молодые пилоты могут убедиться в том, скажем, на одной из международных авиавыставок, в которых мы регулярно участвуем...»

«Аллигатор», брат «Акулы»

В ноябре 1996 года фирма «Камов» представила журналистам и специалистам свою новую разработку — боевой многоцелевой вертолет Ка-52 «Аллигатор». Новое радиолокационное оборудование превращает вертолет во всепогодный и круглосуточный. С. В. Михеев отметил среди прочего и такую особенность новой машины:

«Мы сделали новый прицел, который позволяет вести прицеливание с запоминанием образа цели. Такого оборудование нет ни на одном вертолете мира...»

Тут надо, видимо, сделать короткое пояснение. Новый прицел позволяет вести прицеливание в автоматическом режиме. Если, скажем, нацелить его на танки, то прицел будет вести селекцию цели с указанием только этого вида боевой техники...

Впрочем, Ка-52 может быть не только истребителем танков, но и воздушным командным пунктом. Причем обмен информацией с другими вертолетами и землей ведется по закрытым каналам, недоступным для быстрой расшифровки противником и весьма стойким к помехам.

Весьма ценно и то, что новый вертолет отличается от базовой модели Ка-50 лишь наличием двухместной кабины и новой электронной начинкой. А это означает, что 85 % деталей и узлов для новой машины могут быть изготовлены на уже существующем оборудовании.

Ночной охотник

Около 10 лет руководство российской армии пытается выбрать лучший вертолет из двух претендентов — Ка-50 и Ми-28. И похоже, отчаявшись это сделать, приняло соломоново решение — специализировать Ми-28 на ночной охоте, в связи с чем и появилась его новая модификация Ми-28Н.

Отличить дневной вертолет от ночного запросто может даже неопытный глаз. Для этого нужно посмотреть наверх — ночной охотник отличается шаровидным обтекателем над основным несущим винтом. Под ним и прячется антенна радиолокационной системы, позволяющей экипажу видеть даже В кромешной тьме цели столь же ясно, как и днем.

Антенну вовсе не случайно посадили на «макушку». Учитывая, что бортовой интегрированный комплекс позволяет с высокой точностью копировать рельеф местности не только в ручном, но и в автоматическом режиме,

появилась возможность незаметно подкрадываться к противнику, используя складки местности. И, подойдя почти вплотную, прячась за вершиной холма или деревьями, Ми-28Н достаточно выставить из-за них лишь шар антенны, и уже можно вести прицельный огонь.

«А учитывая, что на борту установлена новая сверзхзвуковая высокоточная управляемая ракета «Атака», способная пробивать даже динамическую броню на танках, можно не сомневаться, что огонь будет успешным, — сказал нам генеральный конструктор МВЗ им. М.Л. Миля Георгий Синельщиков. — Против воздушных целей весьма эффективна управляемая ракета «Игла», позволяющая использовать принцип «пустил и забыл». Самонаво-дящаяся головка ее, захватив цель, потом уж не упустит ее...»

Кроме того, на борту установлена подвижная пушечная установка калибра 30 мм — на земле такая используется на боевой машине пехоты БМП-2. Причем опыт боевого применения показал, что для отклонения ствола пушки на 220° в горизонтальной плоскости и на 53° в вертикальной требует в 3—4 раза меньше времени, чем разворот всей машины. Причем комплект боепитания пушки устроен таким образом, что уже во время боя экипаж волен выбирать, какими снарядами ему стрелять в зависимости от вида цели.

Исключительно высокая маневренность вертолета, позволяющая ему выполнять такие фигуры высшего пилотажа, как «мертвая петля» или «бочка», обеспечивает высокую живучесть машины — она способна увернуться даже от ракеты. Кроме того, лопасти несущего винта выдерживают еще 30 минут полета после попадания в нее снаряда калибром 30 мм.

Кабина экипажа полностью бронирована. Имеется даже бронеперегородка между кабиной пилота, сидящего впереди, и оператором, сидящего за ним. Причем, если летчик в случае ранения не в состоянии вести машину, это делает за него со своего места оператор.

Кабина также оборудована системой спасения экипажа, если на предельно малой высоте у него уже не остается времени ни на авторотацию, ни на катапультирование. Тогда силу удара о землю гасят энергоемкое шасси и специальные подушки кресел.

На высоте полета более 100 м спасение экипажа с парашютами обеспечивает система аварийного покидания. Она приводится в действие у летчика и оператора раздельно. При нажатии кнопки специальные резаки перерезают привязные ремни, срабатывают пиропатроны сброса дверей и консолей крыла с вооружением, о которые могут удариться люди, и с обоих бортов (у летчика — справа, у оператора — слева) надуваются специальные трапы, предохраняющие экипаж от задевания шасси при покидании машины.

Наконец, в хвостовой части Ми-28Н имеется специальный отсек, где могут разместиться 2—3 человека — например, члены экипажа подбитого вертолета.

На старте — винтокрылый «пехотинец»

Вертолетом XXI века окрестили специалисты Ка-60 — новую винтокрылую машину, только что показанную сотрудниками фирмы «Камов».

Новый вертолет должен стать воздушным «пехотинцем». Это означает, что он предназначен для ведения разведки, перевозки десанта, доставки оружия и боеприпасов в районы боевых действий, эвакуации раненых, охраны и патрулирования определенных районов, а также для проведения поисково-спасательных операций и обучения летного состава.

На вертолете предусмотрена установка оборудования для электронного противодействия, выполнения специальных операций, требующих повышенной скрытности, — например, перевозки высших чинов командования или заброски в тыл противника диверсионной группы. С этой же целью покрытие вертолета, возможность выбора частоты вращения несущего винта способствуют его малозаметности в лучах радара.

В отличие от большинства машин фирмы «Камов» новый вертолет выполнен по традиционной, милевской схеме — с 4-лопастным несущим ротором и 11-лопастным рулевым пропеллером, установленным в кольевом канале. Такая компоновка безопаснее и эффективнее.

Оснащен вертолет полностью отечественным оборудованием, в том числе двумя турбовинтовыми двигателями РД-600 производства Рыбинского машиностроительного завода мощностью по 1300 л. с. каждый.

Максимальный полетный вес Ка-60 — 6500 кг, крейсерская скорость — 245 км/ч, высота полета — 2 тыс. м. Внутри фюзеляжа он может перевозить до 2 т грузов; на внешней подвеске — 2750 кг.

Кроме военных новую машину смогут также использовать пожарные, лесники и другие специалисты.

Выше скорости звука

И в заключение этой главы давайте поговорим вот о чем.

14 октября 1947 года американский пилот-испытатель Чарлз Нигер стал первым человеком, преодолевшим звуковой барьер на самолете-истребителе «Белл-XI». С той поры заветная отметка 1000 км/ч не дает покоя вертолетчикам. Возможно, с этой задачей удастся справиться летательному аппарату новой модели — гибриду геликоптера и турбореактивного самолета, к испытаниям которого приступила фирма «Сикорский».

— Это уже вторая версия подобного аппарата, — сказал главный инженер проекта Артур Линден. — Несколько лет назад фирма «Белл» создала самолет XV-15 с поворотными роторами. Получив новое обозначение, Y-22 «Оспрей» был недавно поставлен на поток. Всего планируется построить 833 экземпляра этой машины. Мы же пошли своим путем...

Действительно, если сравнивать машины, то различия видны, что называется, невооруженным глазом. XV-15, по существу, представляет собой обычный самолет, с той лишь разницей, что два турбовинтовых двигателя, расположенных на концах плоскостей, могут поворачиваться. При взлете они устанавливаются вертикально, воздушные винты выполняют роль роторов. Когда же этот аппарат, его еще называют конвертоплан, наберет необходимую высоту, двигатели разворачиваются по-самолетному.

Конвертоплан «Белл» XV-15; он же — Y22 «Оспрей»

Специалисты фирмы «Сикорский» решают ту же задачу, идя «от вертолета». Их аппарат типа Х-крыло поднимается вертикально вверх за счет вращения... крыла. А для создания горизонтальной тяги используются два турбореактивных двигателя. До скорости 370 км/ч вращающееся крыло способно поддерживать аппарат в воздухе. Но при более высоких скоростях воздушный поток начинает срываться и подъемная сила падает. Потому крыло фиксируется, и ротор превращается в классическое крыло. В таком виде аппарат может теперь развивать скорость не менее 800 км/ч.

В сравнении с единственным на Западе самолетом вертикального взлета «хариер», развивающим скорость до 1000 км/ч, аппарат комбинированной тяги позволяет в принципе достичь той же скорости при более низком расходе горючего и большей маневренности. А ведь именно огромный расход топлива при взлете и посадке ограничивает широкое распространение «хариеров» и им подобных машин.

Вот несколько цифр для сравнения: вертолет на одну лошадиную силу мощности поднимает 5,5 кг груза, а вертикально стартующий самолет — лишь около 2 кг. До 40 % взлетного веса «хариера» составляет топливо, у геликоптера его масса достигает лишь 2 %.

Однако не надо думать, что все проблемы X-крыла уже решены. При наборе скорости у вращающегося крыла возникают, например, такие неприятности: с одной стороны происходит обдувание потока ведущей кромки, с другой — задней. В какой-то момент разница в подъемной силе становится настолько ощутима, что аппарат может потерять устойчивость. Словом, «свалится с неба, как рояль», — так образно оценил ситуацию один из его пилотов-испытателей.

Чтобы подобное не происходило, конструкторы решили использовать симметричные полые роторы с одинаковыми передними и задними кромками. Кроме того, внутрь лопастей подается под давлением воздух, который, выходя на поверхность через множество крошечных отверстий, предотвращает на начальном этапе срыв воздушного потока.

Еще один каверзный момент полета — переход от вертолетного режима к самолетному. В течение 20 секунд, пока лопасти закрепляются с помощью гидравлических тормозов, а двигатели выходят на новый режим, аппарат пребывает в неустойчивом положении. Чтобы стабилизировать его и сохранить управляемость, конструкторам пришлось прибегнуть к помощи компьютера.

— Но, как показывают расчеты, все трудности могут быть успешно преодолены, — полагает Артур Линден. — Мы уверены, мечта Сикорского наконец-таки исполнится.

Против «Черной акулы»

Кто сильнее — лев или тигр, кот или слон? На такие темы довольно часто спорят мальчишки. Но чтобы на аналогичную тему поспорили люди вполне взрослые — такое бывает не часто.

Тем не менее, кто смотрел американский фильм «Голубой гром», а потом нашу кинокартину «Черная акула», наверное, согласится со мной, что они в какой-то мере конкурируют друг с другом в показе чудес техники — каждая своей страны. Однако мало кто знает, что конкуренции фильмов предшествовала конкурентная борьба создателей двух вполне конкретных боевых машин. Причем история эта стоит того, чтобы о ней рассказать подробно.

«Друзья, мы служим в роте боевых вертолетов Ан-64А «Апач» армии США и использовали этот вертолет на многих театрах боевых действий. Нас интересует все, что связано с боевыми вертолетами, и этот интерес достиг апогея при появлении вертолета Ка-50 «Черная акула».

Мы изучили ваше рекламное объявление, опубликованное в западной прессе. Должны сообщить вам, что у нас, в США, законы по рекламе требуют правды...

Паладины роты Чарли».

Такое вот письмо пришло накануне нового, 1993 года в подмосковный город Люберцы, где расположен вертолетный научно-технический комплекс имени Н.И. Камова, от пилотов авиационного полка 1—101 сто первой воз-душно-десантной дивизии, базирующейся в Форт-Кембеле, штат Кентукки. Паладинами же, как известно, в средние века называли рыцарей, посвящавших свое оружие, а то и жизнь служению отчизне, государю или даме сердца. «Дамой» молодых пилотов, наверное, и стала их боевая гдашина.

Все это, конечно, похвально, но давайте попробуем разобраться, какой из двух вертолетов действительно являлся на тот момент самым грозным в мире. Сделать это будет не так уж словно хотя бы потому, что одна из их главных бс>евых специальностей — охота за танками. Прежде чем стать основными ударными вертолетами своих армий, они победили в нелегкой конкурентной борьбе своих соперников. Ан-64 в США противостоял вертолет УАН-63 фирмы «Белл»; у нас Ка-50 пришлось доказывать свое преимущество перед вертолетом Ми-28. Оба вертолета имеют на вооружении как управляемые, так и неуправляемые ракеты, автоматические пушки, у них примерно одинаковые скоростные характеристики.

Но есть между ними и различия. Ан-64 немного легче — его масса менее 8 т; а Ка-50 весит около 10 т. Конечно, более легкому вертолету легче и маневрировать. Однако «лишняя» масса нашего вертолета приходится в основном на броню, выдерживающую на расстоянии 100 м прямое попадание 20-миллиметрового зенитного снаряда. Такой защиты американский вертолет не имеет.

Далее, при боевой работе на Ан-64 в случае неудачи могут пострадать два человека — пилот и оператор; Ка-50 управляется одним человеком. Ну а если и ему не повезет, то покинуть кабину он может с помощью катапульты — ни на каком другом вертолете подобного устройства нет. Причем, чтобы пилот при катапультировании не пострадал, специальное пиротехническое устройство сначала обрубает псе шесть лопастей вертолетных роторов.

На Ка-50, кстати, таких роторов два. Как обычно, на камовских машинах они расположены соосно и вращаются в разные стороны, чтобы компенсировать вращающий момент. На Ан-64 пришлось установить хвостовую балку с компенсирующим винтом. А опыт боевых действий показывает: до 30 % потерь связано как раз с попаданием снарядов в хвост вертолета и повреждением рулевого винта. Ка-50 на испытаниях как-то срубили хвост — он продолжал летать...

«При проектировании этого вертолета были проверены все три возможные вертолетные схемы — продольная, поперечная и соосная, — рассказывал главный конструктор С.В. Михеев. — Лишь последняя позволила «Камову» на полной крейсерской скорости проделать, например, такой трюк: развернуться боком, выпустить по цели очередь из пушки или управляемую ракету, продолжая одновременно движение по основному курсу».

Еще одно отличие: в роду «апачей» все родственники — сухопутные вертолеты. Фирма же имени Н.И. Камова до последнего времени специализировалась в основном на конструировании морских машин. И вот оказалось, что опыт охотников за подводными лодками весьма перспективен на суше: созданная ранее система управления полетом и вооружением позволяет выполнять боевые задачи даже в полностью автоматическом режиме. Это как раз и позволило «сэкономить» одного человека в экипаже.

Что же касается остальных достижений современного вертолетостроения, то, по мнению главного конструктора, на Ка-50 они использованы достаточно полно. Основным силовым элементом конструктивной схемы является продольный несущий «короб», на который «навешены» все остальные части конструкции. Это позволяет в случае необходимости снимать целые секции обшивки, чтобы получить доступ к любому агрегату машины для осмотра или ремонта. 1

Углепластиковые композиционные материалы составляют около 35 % массы Ка-50 —1 показатель вполне на уровне мировых стандартов.

Два турбовинтовых двигателя расположе*; ны справа и слева над центральной частью фюзеляжа. Их сопла имеют специальные теплоотражающие экраны, чтобы снизить вероятность поражения машины самонаводящимися ракетами с тепловыми головками. Под двигателями находится крыло размахом более 7 м. На каждой его консоли установлены по два пилона для подвески ракет и контейнеров с другим снаряжением (например, подвесных пиков для сверхдальних рейдов). На законцовках консолей ставят контейнеры со специальным оборудованием — скажем, устройствами для выброса станиолевых лент, которые создают на экране радара противника помехи, затрудняя обнаружение вертолета..

Кресло пилота установлено на специальной сотово-композитной ферме. Она, сминаясь, поглощает энергию удара в случае вынужденной посадки. А убирающиеся в полете «ноги» шасси могут выдержать втрое большую ударную нагрузку, чем на любом другом вертолете.

Ка-50 оснащен нашлемной системой целеуказания, которая упрощает летчику ведение боевой работы. Необходимые данные могут также отражаться на лобовом стекле кабины.

Так что главный конструктор ОКБ имени Н.И. Камова Сергей Михеев, несмотря на все уважение к пилотам роты Чарли, вовсе не уверен, что Ан-64 — лучший вертолет в мире.

«Все, что там написано, — правда, — подчеркивает он, указывая на рекламное описание. — Молодые пилоты могут убедиться в том, скажем, на одной из международных авиавыставок, в которых мы регулярно участвуем...»

«Аллигатор», брат «Акулы»

В ноябре 1996 года фирма «Камов» представила журналистам и специалистам свою новую разработку — боевой многоцелевой вертолет Ка-52 «Аллигатор». Новое радиолокационное оборудование превращает вертолет во всепогодный и круглосуточный. С. В. Михеев отметил среди прочего и такую особенность новой машины:

«Мы сделали новый прицел, который позволяет вести прицеливание с запоминанием образа цели. Такого оборудование нет ни на одном вертолете мира...»

Тут надо, видимо, сделать короткое пояснение. Новый прицел позволяет вести прицеливание в автоматическом режиме. Если, скажем, нацелить его на танки, то прицел будет вести селекцию цели с указанием только этого вида боевой техники...

Впрочем, Ка-52 может быть не только истребителем танков, но и воздушным командным пунктом. Причем обмен информацией с другими вертолетами и землей ведется по закрытым каналам, недоступным для быстрой расшифровки противником и весьма стойким к помехам.

Весьма ценно и то, что новый вертолет отличается от базовой модели Ка-50 лишь наличием двухместной кабины и новой электронной начинкой. А это означает, что 85 % деталей и узлов для новой машины могут быть изготовлены на уже существующем оборудовании.

Ночной охотник

Около 10 лет руководство российской армии пытается выбрать лучший вертолет из двух претендентов — Ка-50 и Ми-28. И похоже, отчаявшись это сделать, приняло соломоново решение — специализировать Ми-28 на ночной охоте, в связи с чем и появилась его новая модификация Ми-28Н.

Отличить дневной вертолет от ночного запросто может даже неопытный глаз. Для этого нужно посмотреть наверх — ночной охотник отличается шаровидным обтекателем над основным несущим винтом. Под ним и прячется антенна радиолокационной системы, позволяющей экипажу видеть даже В кромешной тьме цели столь же ясно, как и днем.

Антенну вовсе не случайно посадили на «макушку». Учитывая, что бортовой интегрированный комплекс позволяет с высокой точностью копировать рельеф местности не только в ручном, но и в автоматическом режиме,

появилась возможность незаметно подкрадываться к противнику, используя складки местности. И, подойдя почти вплотную, прячась за вершиной холма или деревьями, Ми-28Н достаточно выставить из-за них лишь шар антенны, и уже можно вести прицельный огонь.

«А учитывая, что на борту установлена новая сверзхзвуковая высокоточная управляемая ракета «Атака», способная пробивать даже динамическую броню на танках, можно не сомневаться, что огонь будет успешным, — сказал нам генеральный конструктор МВЗ им. М.Л. Миля Георгий Синельщиков. — Против воздушных целей весьма эффективна управляемая ракета «Игла», позволяющая использовать принцип «пустил и забыл». Самонаво-дящаяся головка ее, захватив цель, потом уж не упустит ее...»

Кроме того, на борту установлена подвижная пушечная установка калибра 30 мм — на земле такая используется на боевой машине пехоты БМП-2. Причем опыт боевого применения показал, что для отклонения ствола пушки на 220° в горизонтальной плоскости и на 53° в вертикальной требует в 3—4 раза меньше времени, чем разворот всей машины. Причем комплект боепитания пушки устроен таким образом, что уже во время боя экипаж волен выбирать, какими снарядами ему стрелять в зависимости от вида цели.

Исключительно высокая маневренность вертолета, позволяющая ему выполнять такие фигуры высшего пилотажа, как «мертвая петля» или «бочка», обеспечивает высокую живучесть машины — она способна увернуться даже от ракеты. Кроме того, лопасти несущего винта выдерживают еще 30 минут полета после попадания в нее снаряда калибром 30 мм.

Кабина экипажа полностью бронирована. Имеется даже бронеперегородка между кабиной пилота, сидящего впереди, и оператором, сидящего за ним. Причем, если летчик в случае ранения не в состоянии вести машину, это делает за него со своего места оператор.

Кабина также оборудована системой спасения экипажа, если на предельно малой высоте у него уже не остается времени ни на авторотацию, ни на катапультирование. Тогда силу удара о землю гасят энергоемкое шасси и специальные подушки кресел.

На высоте полета более 100 м спасение экипажа с парашютами обеспечивает система аварийного покидания. Она приводится в действие у летчика и оператора раздельно. При нажатии кнопки специальные резаки перерезают привязные ремни, срабатывают пиропатроны сброса дверей и консолей крыла с вооружением, о которые могут удариться люди, и с обоих бортов (у летчика — справа, у оператора — слева) надуваются специальные трапы, предохраняющие экипаж от задевания шасси при покидании машины.

Наконец, в хвостовой части Ми-28Н имеется специальный отсек, где могут разместиться 2—3 человека — например, члены экипажа подбитого вертолета.

На старте — винтокрылый «пехотинец»

Вертолетом XXI века окрестили специалисты Ка-60 — новую винтокрылую машину, только что показанную сотрудниками фирмы «Камов».

Новый вертолет должен стать воздушным «пехотинцем». Это означает, что он предназначен для ведения разведки, перевозки десанта, доставки оружия и боеприпасов в районы боевых действий, эвакуации раненых, охраны и патрулирования определенных районов, а также для проведения поисково-спасательных операций и обучения летного состава.

На вертолете предусмотрена установка оборудования для электронного противодействия, выполнения специальных операций, требующих повышенной скрытности, — например, перевозки высших чинов командования или заброски в тыл противника диверсионной группы. С этой же целью покрытие вертолета, возможность выбора частоты вращения несущего винта способствуют его малозаметности в лучах радара.

В отличие от большинства машин фирмы «Камов» новый вертолет выполнен по традиционной, милевской схеме — с 4-лопастным несущим ротором и 11-лопастным рулевым пропеллером, установленным в кольевом канале. Такая компоновка безопаснее и эффективнее.

Оснащен вертолет полностью отечественным оборудованием, в том числе двумя турбовинтовыми двигателями РД-600 производства Рыбинского машиностроительного завода мощностью по 1300 л. с. каждый.

Максимальный полетный вес Ка-60 — 6500 кг, крейсерская скорость — 245 км/ч, высота полета — 2 тыс. м. Внутри фюзеляжа он может перевозить до 2 т грузов; на внешней подвеске — 2750 кг.

Кроме военных новую машину смогут также использовать пожарные, лесники и другие специалисты.

Выше скорости звука

И в заключение этой главы давайте поговорим вот о чем.

14 октября 1947 года американский пилот-испытатель Чарлз Нигер стал первым человеком, преодолевшим звуковой барьер на самолете-истребителе «Белл-XI». С той поры заветная отметка 1000 км/ч не дает покоя вертолетчикам. Возможно, с этой задачей удастся справиться летательному аппарату новой модели — гибриду геликоптера и турбореактивного самолета, к испытаниям которого приступила фирма «Сикорский».

— Это уже вторая версия подобного аппарата, — сказал главный инженер проекта Артур Линден. — Несколько лет назад фирма «Белл» создала самолет XV-15 с поворотными роторами. Получив новое обозначение, Y-22 «Оспрей» был недавно поставлен на поток. Всего планируется построить 833 экземпляра этой машины. Мы же пошли своим путем...

Действительно, если сравнивать машины, то различия видны, что называется, невооруженным глазом. XV-15, по существу, представляет собой обычный самолет, с той лишь разницей, что два турбовинтовых двигателя, расположенных на концах плоскостей, могут поворачиваться. При взлете они устанавливаются вертикально, воздушные винты выполняют роль роторов. Когда же этот аппарат, его еще называют конвертоплан, наберет необходимую высоту, двигатели разворачиваются по-самолетному.

Специалисты фирмы «Сикорский» решают ту же задачу, идя «от вертолета». Их аппарат типа Х-крыло поднимается вертикально вверх за счет вращения... крыла. А для создания горизонтальной тяги используются два турбореактивных двигателя. До скорости 370 км/ч вращающееся крыло способно поддерживать аппарат в воздухе. Но при более высоких скоростях воздушный поток начинает срываться и подъемная сила падает. Потому крыло фиксируется, и ротор превращается в классическое крыло. В таком виде аппарат может теперь развивать скорость не менее 800 км/ч.

В сравнении с единственным на Западе самолетом вертикального взлета «хариер», развивающим скорость до 1000 км/ч, аппарат комбинированной тяги позволяет в принципе достичь той же скорости при более низком расходе горючего и большей маневренности. А ведь именно огромный расход топлива при взлете и посадке ограничивает широкое распространение «хариеров» и им подобных машин.

Вот несколько цифр для сравнения: вертолет на одну лошадиную силу мощности поднимает 5,5 кг груза, а вертикально стартующий самолет — лишь около 2 кг. До 40 % взлетного веса «хариера» составляет топливо, у геликоптера его масса достигает лишь 2 %.

Однако не надо думать, что все проблемы X-крыла уже решены. При наборе скорости у вращающегося крыла возникают, например, такие неприятности: с одной стороны происходит обдувание потока ведущей кромки, с другой — задней. В какой-то момент разница в подъемной силе становится настолько ощутима, что аппарат может потерять устойчивость. Словом, «свалится с неба, как рояль», — так образно оценил ситуацию один из его пилотов-испытателей.

Чтобы подобное не происходило, конструкторы решили использовать симметричные полые роторы с одинаковыми передними и задними кромками. Кроме того, внутрь лопастей подается под давлением воздух, который, выходя на поверхность через множество крошечных отверстий, предотвращает на начальном этапе срыв воздушного потока.

Еще один каверзный момент полета — переход от вертолетного режима к самолетному. В течение 20 секунд, пока лопасти закрепляются с помощью гидравлических тормозов, а двигатели выходят на новый режим, аппарат пребывает в неустойчивом положении. Чтобы стабилизировать его и сохранить управляемость, конструкторам пришлось прибегнуть к помощи компьютера.

— Но, как показывают расчеты, все трудности могут быть успешно преодолены, — полагает Артур Линден. — Мы уверены, мечта Сикорского наконец-таки исполнится.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ