IV

моей памяти навсегда останется это страшное утро…А утро, утро было какое! Чудесное, летнее, сотканное из золота солнечных лучей и голубизны горного воздуха. Небо бездонное, алмазное, чистое, вымытое ночным дождем, просушенное теплым ветром.

моей памяти навсегда останется это страшное утро…А утро, утро было какое! Чудесное, летнее, сотканное из золота солнечных лучей и голубизны горного воздуха. Небо бездонное, алмазное, чистое, вымытое ночным дождем, просушенное теплым ветром.

Вдруг воздух со свистом рассекли металлические подвижные тела. Тройка «мессеров» пронеслась над самой крышей к центру города, поливая улицы пулеметным огнем. Все замерли. Затем прошло второе звено, забухали запоздалые разрывы зениток, над городом закрутилось «чертово» колесо. Бомбардировщики входили в пике, взмывали вверх, а земля, вздрогнув от тяжелого удара, вздымала ржаво-черный фонтан огня и дыма.

Все это продолжалось несколько минут. Самолеты исчезли.

Я перепрыгнул через балюстраду, помчался по главной улице к центру — рядом бежали врачи, сестры, легкораненые, какие-то солдаты. Я добежал до мостика. Каменный, одноарочyый, он всегда напоминал мне о Ленинграде, куда я ездил на каникулы. На мосту всегда стояли наши часовые. Но что с ними?

Оба часовых не ушли с поста. Один лежал без движения, натянув на голову изодранную шинель: он был убит. Наискось секанула его пулеметная строчка. Об этом красноречиво говорили четыре окровавленных суконных бугорка на спине — следы выходных отверстий пуль. Второй часовой лежал поодаль, судорожно вцепившись в раздробленную винтовку. Закрыв глаза, он едва слышно стонал, неестественно вывернутая нога мелко подрагивала. Прибежали санитары, солдата подняли, положили на носилки. В лужице крови что-то тускло поблескивало. Я нагнулся и поднял маленький кругляшок — медаль «За боевые заслуги». Я вытер медаль (она была в красном, липком) о траву. Санитары тронулись. Голова раненого бессильно моталась из стороны в сторону в такт шагам. Я догнал носилки, передал медаль санитару и побежал дальше.

В угловой домик попала бомба, начисто срезав угол. У ограды во дворе меня окликнули. Полный, солидный мужчина, лежа в густой траве, попросил сообщить о случившемся его жене. Невидящими глазами он смотрел на меня и прерывисто, странно спокойно говорил:

— Пан комендант, передайте моей жене, обязательно передайте, что я здесь, ведь вы знаете, где я живу.

Сложив пухлые руки в перстнях на круглом животе, он беспрестанно повторял эту фразу. Я не знал этого человека, нагнулся, чтобы лучше его рассмотреть, и отпрянул точно обожженный — ног у этого человека не было…

Я выбежал на главную улицу. Воздушная волна сорвала пышный убор с каштанов, странно выглядели их голые кроны, точно сотни худых изможденных темных рук тянулись в неслышной мольбе к грозному небу.

Посреди улицы валялся подбитый «Виллис» и рядом лежали трое убитых. По улицам пробегали солдаты из комендатуры, проехал на полуторке старшина — повез раненых…

Помню, что я кого-то перевязывал, кого-то откапывал. Потом быстро пошел к комендатуре. До нее оставалось несколько кварталов. У костела нужно было повернуть за угол направо. Вот и костел. Проходя мимо знакомой каменной ограды, я заглянул сквозь решетку и замер. Весь дворик костела был полон трупов. День был воскресный, в костеле были люди. Сюда гитлеровские летчики сбросили свой смертоносный стальной град. Трупы лежали в разных позах, кровь запеклась на камнях, вытертых до блеска коленями верующих. Фашисты не пощадили и гранитную фигуру Христа. Чудовищный осколок стали сбил с согнутых плеч Христа голову в терновом венце, она упала в лужу крови убитого мальчика. Из дальнего угла, охая, поднялся человек и, шатаясь, побрел к выходу.

Откуда-то взялся Малоличко. Бледный, с дрожащими губами, он ходил по двору, помогая перевязывать раненых. Я обошел кругом постамента и вскрикнул. На земле неподвижно лежала девушка, ее легкое воздушное платье багровело пятнами. Чистые голубые глаза смотрели в небо, и маленькие облака отражались в них и исчезали, уплывая в неведомую даль.

Зося! Смерть! Я сразу понял, что это смерть — живые так не лежат. Много я видел смертей, и сам убивал — таково ремесло солдата, но…

Я снял фуражку, взял Зосю на руки и вышел со двора. Я пошел к госпиталю, нес то, что было мне самым близким, дорогим. Шел, не ощущая тяжести, словно нес невесомое. Сзади, вздыхая, плелся Саша, комкая в руках мою фуражку.

Навстречу дул ветер, ласковый, теплый ветер, он перебирал густые локоны девушки… Спустилась душная, тихая ночь, но успокоения она не принесла.

…Мы с капитаном сидели в моей комнате. Он отечески обнял меня и говорил теплые, душевные слова. Сочувствие человека — великая вещь, тем более на фронте, где все приобретало особый оттенок, особое значение. Я очень был благодарен капитану за заботу.

Послышался такой знакомый, так опротивевший за последние годы сверлящий зуд мотора вражеского ночного бомбардировщика. Заахали зенитки, зажигая в безлунном небе яркие, мгновенно гаснущие фонарики. Что-то засвистело и тяжело ухнуло на землю.

— Привез, окаянный, — встрепенулся капитан, — Значит на станцию эшелон прибыл.

— А может нет эшелона?

Я возразил машинально, думая о другом, просто для того, чтобы что-нибудь сказать.

— Нет. Я твердо уверен — цель для них есть. Зря нашу станцию не бомбят. — Капитан вздохнул, натягивая фуражку с неизменными автомобильными очками.

— Я двинусь, а ты… того, отдохни.

— Спасибо, дорогой Сергей Васильевич, но я пойду с вами — одному оставаться не хочется.

Капитан пожал мне руку. Мы сбежали вниз. Прихватив старшину и нескольких солдат, мы поспешили к станции. До нее оставалось метров триста, как вдруг земля дрогнула — невиданной силы взрыв потряс окрестности. Мы скатились в ров рядом с железнодорожной насыпью.

— Боеприпасы! — покрывая грохот взрыва, заорал мне в самое ухо старшина. — Подбили эшелон с боеприпасами!

Это была правда! Взрывы следовали один за другим. Над нами со свистом и страшным скрежетом проносились осколки.

— Я посмотрю, — крикнул я капитану.

Тот молча погрозил кулаком и поднял на палке валявшуюся старую каску, она зазвенела, как колокол.

— Понял, дурья башка!

Взрывы не прекращались.

Мы пролежали так еще несколько часов. И здесь, именно здесь, в этом ровике, у насыпи, я поклялся во что бы то ни стало отыскать тех, кто свил себе гнездо в этом маленьком городке и принес столько несчастий и нам, и ему. Когда поутихло, мы пришли на станцию. Она почти не пострадала — эшелон догорал на путях.

К себе мы возвратились далеко за полночь. Усталые, закопченные, раздраженные. Хитрый враг водил нас вокруг пальца, а поймать его никак не удавалось. В комендатуре нас ожидала новость. Пришел пакет, в котором сообщалось, что в нашем городке проживает семья известного немецкого антифашиста Вебера, зверски замученного в гестапо. Командование предлагало разыскать эту семью и помочь ей, чем будет возможно.

Капитан хмуро посмотрел на предписание и заявил, что после сегодняшней бомбежки у него исчезло всякое желание помочь кому-либо из немцев. Пусть благодарят бога, что остались целы.

— Да ведь это семья антифашиста, такого же коммуниста, как мы, — резко проговорил я.

Капитан мрачно посмотрел на меня и крикнул:

— Петренко! Заготовь продуктов, — капитан покрутил рукой в воздухе, — одним словом, всяких там вещей, отвезешь со старшим лейтенантом тут одним жителям. Я уж забыл, что штатскому человеку полагается иметь, — добавил он.

— Есть. Отвезти харчи и барахло гражданским, — бойко выкрикнул Петренко. — Разрешите выполнять?

Старшина, ругая Петренко за то, что тот примостился на ящике с шоколадом, сел за руль, и мы двинулись. Ехали недолго, разыскали дом на окраине и квартиру. На стук вышел светловолосый мальчик. Увидев военных, он испуганно отпрянул.

— Петер, — я узнал знакомого, — здравствуй, камрад!

— Здравствуйте, товарищ обер-лейтенант. Вы кого-нибудь ищете?

— Мне нужна семья Вебера!

— Вебера, — удивленно протянул мальчик, — Курта Вебера?

Петер побледнел, немного подумал и решительно произнес:

— Я — Вебер!

— Ты?

— Да. Я его сын!

— Ребята, — обратился я к солдатам, — это он, это его сын.

— Молодец хлопец!

Здоровенные руки старшины обхватили тщедушную фигурку мальчика и подняли ее высоко в воздух.

— Молодец!

Старшина опустил Петера на землю и крепко пожал ему руку.

— Гут! И учти парень — за всю жизнь первому немцу руку жму.

Мы прошли в дом, и я все объяснил Петеру и его матери — бледной, болезненной женщине. После изумленных вздохов и потока благодарностей нас угостили кофе. Повеселевший Петер сидел рядом со мной, ловя каждое слово. Фрау Вебер сушила слезы платочком, улыбалась. Золотоволосая синеглазая малышка лет пяти взобралась на могучее колено старшины и что-то оживленно ему рассказывала. Старшина, знавший по-немецки только слова «Хальт», «Хенде хох», «Вафен хинлеген», беспомощно смотрел на меня, ожидая выручки. Мы позавтракали, поблагодарили.

Петер наклонился ко мне и прошептал.

— Я вам, я сделаю для вас все, не пожалею жизни и, если нужно, отдам ее за дело моего отца, за ваше дело!

Я поднялся.

— За наше дело, Петер. За нашу победу. За победу над фашизмом!

Петер с чувством потряс мне руку.

Я оглянулся. У окна стоял, выпрямившись во весь свой богатырский рост русский солдат, осторожно держа на руках немецкого ребенка. Червонные кудри малышки касались разгоряченного лица старшины, сплетались с его залихватским чубом.

Окно было распахнуто, солдат и девочка смотрели вдаль, откуда из-за зубчатой синей кромки гор поднималось сияющее, вечно живое солнце. Они смотрели на восток.

…В маленькой великолепно обставленной комнате, некогда служившей гостиной, мы с капитаном допрашивали «майора». Теперь с трудом в этом человеке можно было узнать того лощеного офицера, роль которого этот тип разыгрывал. Красноглазый, кислолицый, весь какой-то опустившийся, словно проколотый пузырь, «майор» был жалок и отвратителен. Он понимал, что его песенка спета, он решил фальшивить до конца, чтобы избежать расстрела. «Майор» изворачивался, лгал не краснея, выдумывал фантастические истории. Мы терпеливо выслушивали его, изредка поправляя завиравшегося гитлеровца, что мгновенно приводило его в ярость.

Но главного «майор» не выдавал — цели своей шайки, имена и приметы соучастников. Наконец, нам это надоело.

— Слушайте вы, сын холеры и чумы, — загремел капитан, — долго вы будете путать черное с белым и кислое с пресным?

«Майор» привстал, пораженный столь неаристократическим вступлением.

— Сиди! — старшина спокойно опустил ему кулак на плечо, так что стул под «майором» едва не ушел в пол. — Душу выну!

— Майн Готт! — вскрикнул испуганный майор. — Я все скажу.

— Говорите, — приказал я.

— Я действительно майор, — торопливо забормотал задержанный и вдруг задрожал: это зашевелился в своем углу старшина. Он был хмур, необыкновенно внимателен и по глазам было видно, что старшина готов к немедленным, решительным действиям, и не удивительно — он первый раз в жизни своими глазами видел настоящего шпиона.

Этот тип действительно оказался майором — майором войск «СС». Звали его Вилли Грюнвальд. Он окончил офицерскую школу в городе Бромберге, много лет выполнял различные «деликатные» поручения фашистской военной разведки «Абвер» и гестапо, в совершенстве выучил русский язык. Сюда майор был переброшен недавно и несомненно принадлежал к какой-нибудь тайной нацистской организации, но категорически отрицал связь с кем-либо. На вопрос, что он делал в костеле, Грюнвальд нагло заявил, что ходил молиться. Долго пришлось с ним повозиться, и под утро я не выдержал.

— Вот что, Грюнвальд, довольно вилять. Если хотите жить, — говорите. Не хотите — расстреляем ровно, — я взглянул на часы, — через десять минут…

Я врал. Самым бессовестным образом врал — никогда бы я его не расстрелял, никто мне таких прав не давал, я просто хотел попугать нациста, нанести ему удар «по нервам», перешел, что называется, в психическую атаку.

«Майор» молчал. Я скомандовал:

— Старшина, вызвать отделение солдат. Этого в расход.

«Майор» вскочил, зашатался. Я подмигнул старшине.

— Ладно, расскажу. Меня перебросили сюда в марте. Задание: выяснить дислокации воинских частей, их номера, вооружение, сеять ложные слухи, — майор замялся.

— Продолжайте, продолжайте.

— Дезорганизация, нарушение связи, паника, провокации…

— Не забудьте про гранату, которую вы швырнули в госпитальный клуб.

— Я имел и задания террористского характера…

— Вот гад! — не удержался старшина.

Я выразительно посмотрел на него, старшина смолк.

Я резко спросил:

— Зачем убили Сибирцева?

— Кого? Простите?

— Лейтенанта Сибирцева, работника комендатуры.

— Клянусь сединами покойной матери — не трогал его.

— Опять изворачиваетесь?

Но Грюнвальд клялся страшными клятвами, что Сибирцева никогда не видел.

— Кто действовал с вами? Ну!

— Вальтер.

— Начальник станции?

— Да, он с нами.

— А еще?

— Пан Иорек — ксендз.

— Как, с вами работал поляк?

— Он такой же поляк, как вы эфиоп. Работает на нас с 1914 года, происходит из старинной прусской семьи.

— Еще кто?

— Были двое. В самолет попал зенитный снаряд. Нас перебрасывали через линию фронта по воздуху…

— Они погибли!

— Так. Все?

Внезапно меня осенило. Я достал из нагрудного кармана записную книжечку Сибирцева и показал Грюнвальду рисунки лейтенанта.

— Что это такое?

В глазах фашиста блеснул страх, он побледнел и испуганно спросил.

— Значит вам все известно?! Боже, я пропал!

Я промолчал. Грюнвальд, захлебываясь, заговорил.

Да, он все расскажет, ничего не утаит. Его и других послал «Стальной шлем» — тайная, широко разветвленная фашистская организация, насчитывающая тысячи членов. — «Штальгельм», — захлебывался словами Грюнвальд, — очень разветвленная, могущественная организация. — Он еще долго перечислял многочисленные фашистские «достоинства» «Стального шлема», говорил о нем с плохо скрываемой гордостью.

«Погоди, — думалось мне, — ударим и разлетится твой „Стальной шлем“ на мелкие кусочки»…

Пришел капитан, сел напротив, не глядя на гитлеровца, спросил в упор.

— Для чего был совершен дневной налет — раньше этого не наблюдалось?

— Военная хитрость, господин капитан, — услужливо ответил Грюнвальд, — маскировка. Мы приметили, что ваши солдаты рыскают по городу и вокруг станции. Вы искали рацию — не так ли?

Капитан кивнул.

— И не нашли, не правда ли?

— Верно.

На утомленном лице Грюнвальда заиграла улыбка.

— Я открою вам ее местопребывание. Но гарантируйте — он немного замялся, — гарантируйте мне жизнь.

Мы замолчали. Грюнвальд задумался, потом махнул рукой.

— Ладно, вшистко едно, как говорят ваши братья-поляки. Все расскажу, а там, как знаете, быть может зачтете добровольное признание.

Грюнвальд говорил почти искренне, немного рисуясь.

— В саду у моего дома. В заброшенном колодце. Он весь травой зарос, там на дне и лежит рация.

— Но ведь вы недавно попали в этот дом?

— Совершенно справедливо. Раньше я возил ее с собой в машине — впрочем, это был бесполезный груз.

— Как так?

— Наша армия давно вышла из радиуса ее действия.

— Вон что, — насмешливо протянул капитан, — вышла, а может ее того, под зад коленкой…

— Что-о? — вытаращил глаза Грюнвальд, — что вы хотите этим сказать? — видимо, немец недостаточно хорошо знал русский язык.

— Как же без рации извещаете авиацию о целях?

— Сигналами с земли.

— Какими?

— Это мне не известно, это не по моей части.

— Очевидно, это по части Вальтера?

Вилли Грюнвальд нехотя кивнул головой.

— Хватит, — сказал капитан, — увести.

Старшина молча подошел к фашисту. Тот испуганно вскочил.

— Хальт, — металлическим голосом буркнул старшина.

— Один момент, одну минуточку.

— За одну минуточку фриц украл Анюточку. Хальт, шкура!

— Подождите, — зачастил Грюнвальд, — я еще хочу сказать, я знаю кое-что о втором рисунке в блокноте…

— Пошли, пошли, — громыхал старшина, — рисуночек.

— Подождите.

Я подошел к Грюнвальду.

— Это интересно. — Я достал записную книжечку Сибирцева, отыскал страницу — хищный оскаленный чертик смотрел на меня с глянца бумаги, рядом чернели две немецкие буквы.

— Что сие означает?

— Это тайна, господин старший лейтенант, страшная тайна, автор ее сам рейхсфюрер СС…

Гиммлер! — Палач, хладнокровный кровопийца, трупных дел мастер, фюрер Освенцима, Бухенвальда, Майданека, лагерей уничтожения и смерти. Хозяин огромной шайки, именуемой гестапо… Я задохнулся, подскочил к Грюнвальду вплотную, сгреб рукой за грудь.

— Говори!..

— Это, как-то, черти, домовые, — ну как это по-русски?

— Говори по-немецки болван!..

— Вервольф! — вот что означают эти буквы.

— Вервольф? Оборотень? Что за дьявольщина?

— Да, да, оборотень, так называются диверсионные группы, которые забрасываются в ваш тыл. Они — диверсанты. Это их эмблема.

— Так эти черти действуют в нашем городе?

— Очевидно. Можно предположить. Нас предупредили перед заброской, что мы будем не одни, возможно, ваш офицер, как вы сказали, Сибиряцкий?

— Сибирцев! Так это они его?

— Возможно. Но больше ничего не знаю, ничего не знаю…

После обеда я пошел к Петеру.

Он только что вернулся с работы и мыл руки прямо в саду.

— Вот что, Петер, у меня к тебе важное дело. Ты помнишь наш разговор?

— Да, товарищ старший лейтенант.

— Ты должен нам помочь.

Я рассказал Петеру вкратце о предстоящей операции и о его задаче.

Петер согласился немедленно.

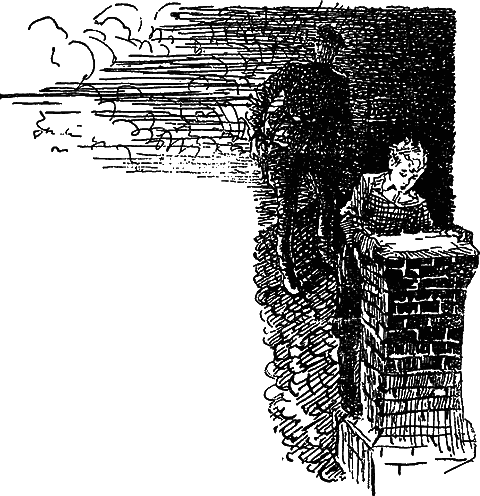

…Ночь. Тишина. Петер осторожно влез на крышу вокзала, пригибаясь к самой черепице. Ровно в 23.00 старшина с солдатами вошел в кабинет начальника станции, якобы попросить спичек, прикурить. Прикуривали минут пять: у старшины все гасла трубка. За это время я успел вскарабкаться на крышу вокзала и там залечь.

Старшина ушел. Послышалось далекое гудение, так надоевшее за войну.

Вечером прибыли эшелоны с танками, неподалеку формировалась танковая бригада. Значит, цель есть. Значит, будет бомбежка. Из-за трубы показалась взъерошенная тень — это Петер. Я подполз к нему. Самолет был прямо над моей головой, но ракет не видно. Подполз к трубе. Над головой неистовый вой: самолет вошел в пике. Петер схватил меня за руку.

— Смотрите, в трубе огонь!

Я заглянул в трубу.

Ослепительным шаром пылала на дне трубы тысячесвечовая лампа.

Я знал, что огонек папироски летчик может заметить с большой высоты, а здесь — целый прожектор.

— Ах, гады!

Я выхватил парабеллум и выстрелил в лампу — она разлетелась на тысячи кусков. Треск выстрела слился с разрывом бомб, они ложились сериями. Но враг уже был дезориентирован: сигнал потух и ему уже не вспыхнуть в ночной темноте.

Осторожно слезли вниз, подкрались к дверям вокзала. В зале для ожидания было темно, пробирались ощупью, впереди Петер.

Вот и дверь начальника станции. Я прижался ухом к холодной коже. Тихо.

— Вася, давай!

Старшина обрушился на дверь, вышиб ее. Страшно заметался огонь свечи, выхватывая из мрака лысого человека у печи, — это был Вальтер.

— Стой! Руки вверх!

Вальтер, оттолкнув Петера, бросился к окну. Мы за ним.

— Сюда, сюда побежал, сховался, — кричал солдат, — вот сюда.

Он показал на зияющий провал, заросший кустарником.

— Нора, что ли?

— Убежище?

— Подземный ход, — торопливо сообщил Петер, — выходит прямо в костел.

Петер скрылся в отверстии.

— Старшина! Быстро в костел.

— Есть!

Я нырнул вслед за мальчиком, за мной полезли Саша и усатый солдат. Я вынул фонарик, и мы побежали по подземному рукаву. Бежали долго. Рукав расширился, под ногами каменные плиты, откуда-то сверху проникал свет.

Саша споткнулся об истлевший скелет. Далеко откатился череп, зазвенела цепь.

— Кто здесь был прикован? За что?

Вот и конец пути. Кругом стены — лестница, над головой — люк. Петер попробовал его открыть — не тут-то было.

— Привалили крышку, гады, — хрипит Саша. — А ну еще разок. — Тщетно: мы заперты в каменном подполье. Бросились назад. Грянули выстрелы.

— Ловушка!

Отскочили за угол, прижались к стене. С нами нет усатого. Что с ним? Стрелять боялись, а вдруг он там, в рукаве?

Петер попросил у Саши автомат.

— Ничего, хлопчик, сами справимся, иди в укрытие.

Но вдруг над нами люк открылся.

— Живы! — вопит наверху старшина, — порядок, товарищ капитан.

Мы вылезли наверх, костел был полон солдат. У ног капитана лежали трое связанных: Вальтер, ксендз Йорек и какой-то длинноволосый субъект в порванной спортивной тужурке.

— Старшина, бери солдат, — скомандовал капитан, — прочесать подземный ход!

В люк нырнули наши солдаты — они пойдут навстречу старшине.

Прошло томительных полчаса. Из люка показался взлохмаченный, облепленный паутиной старшина. Вышло еще несколько солдат, которые несли безжизненное тело. Положили на деревянную скамью — это был солдат, который когда-то ехал со мной на машине. Маской белело в полумраке морщинистое лицо, усы были залиты кровью.

— Поймали их?

— Никого не нашли, товарищ капитан, как в воду канули, только вот Кузьмича… — голос старшины прервался.

Рассвет. Я подошел к убитому: в спине старого солдата торчал плоский, широкий тесак с массивной рукояткой. На рукоятке две буквы: W. W.

…Вечером за ужином я достал записную книжечку Сибирцева, открыл страничку с нарисованной фашистской каской и с удовольствием поставил на ней жирный крест. «Стальной шлем» в нашем городе перестал существовать.

Была середина апреля. Солнце, теплынь, голубое небо — весна в разгаре.

Наши армии наступали, громя фашистскую орду, шли к Берлину.

Меня все же очень тяготила тыловая жизнь, правда, мы не сидели сложа руки, но все же… А потом — Зося. Где и как ее похоронили, я не знал. Тошно стало мне в этом маленьком конфетном городке, мне хотелось в свою часть.

Капитан утешал меня как мог — нагружал работой, старался отвлечь, не знал, бедняга, что я подал командованию просьбу отпустить на передовую.

А еще на место Сибирцева приехал лейтенант. Человек он, видимо, был хороший, и парень, видно, энергичный. Звали его Володей.

…Как-то утром прибежал к нам толстый интендантский капитан чуть не в истерике: кто-то стрелял, в него с крыши разбитого бомбой дома на улице Святого Духа. Капитан тыкал мне в лицо продырявленную фуражку, обливался потом и ругал комендатуру.

— Подхожу к кофейне пивца выпить — жарища, понимаете, вдруг — ззык, и фуражка долой. Что же у вас делается — среди бела дня обстреливают. Весь фронт прошел, все время в боях, приехал с передовой по делу — и на тебе. Еще чего доброго в тылу ухлопают, перед концом войны — обидно.

— Товарищ капитан, я возьму солдат, прочешем это место, а вы покажете дорогу.

Капитан зашипел, как проколотый пузырь.

— Нет, уж увольте, вы там как-нибудь сами, у меня дела: муку надо принимать.

— Муку?

— Точно, ее. Я начальник ПаХа.

Толстяк исчез. Мы с Володей, посмеявшись «воинственности» представителя полевой армейской хлебопекарни, пошли на улицу Святого Духа и облазили все разрушенные дома.

— Похоже, что в этого пекаря стрелял сам святой дух, — пошутил Володя, стряхивая с гимнастерки бурую кирпичную пыль, — впрочем, эти духи ждать нас не станут.

А на другой день опять происшествие. Капитан Степанов ехал на мотоцикле в коляске. На него сбросили с крыши кирпич, который попал ему в грудь… Опять прочесывали здание — и опять ничего.

Степанова отправили в госпиталь — были сломаны два ребра.

Через два дня после этого случая ко мне пришла фрау Вебер, мать Петера. Она принесла записку — Петер болен, просит вечером зайти. Записка была написана по-русски. «Способный, дьяволенок, — подумал я, — изучает русский язык». Я подчеркнул две ошибки красным карандашом.

— Передайте, что приду, фрау Вебер, а это — Хильде. — Я сунул немке пачку печенья из офицерского пайка.

Вечером я отправился к Петеру. Он очень обрадовался моему приходу.

— Матери нет дома, — зашептал Петер, — ушла к соседке, у меня большие новости.

— Как чувствуешь себя? Ты простудился?

— Нет, я не болен, честное слово, просто попросил маму пригласить вас, может, за мной следят.

Я вопросительно посмотрел на мальчика, он продолжал.

— Вы ведь знаете, что я работаю не только на станции, но и два раза в неделю на маслозаводе. Так вот я познакомился там с одним человеком, и он хочет повидаться с вами.

— Зачем?

— Не знаю, он очень просил, но тайно, чтобы его никто не увидел. Он боится, что его убьют.

— Кто этот человек?

— Рабочий на маслозаводе. Немец. Фамилия его Шульц. Иоган Шульц.

— Что же ему нужно?

— Не знаю. Он говорит, что дело большой важности.

— А как ты с ним познакомился?

— Я менял проводку на складе, а он там работает. Как-то раз смотрю, — сидит и плачет. Мужчина — и плачет, удивительно, правда? Но я его стал успокаивать, подружился с ним, а вчера он позвал меня и говорит: «Мне надо поговорить с русскими по важному делу, но я боюсь, что они меня расстреляют». Я рассказал ему о вас, как вы ко мне относитесь и вообще, — Петер махнул рукой, — а он опять заплакал…

— Короче, Петер, где он?

— Посидите здесь, я сейчас за ним сбегаю.

Через полчаса Петер привел Шульца. Немолодой, узколицый, с тяжелыми крестьянскими руками, он встал во фронт.

«Военный, — мелькнуло в голове, — выправка, не хватает только „Хайль“».

— Садитесь, господин Шульц, давайте познакомимся, я помощник коменданта города.

— Я знаю, — прошептал Шульц, — о, господи!

— Что привело вас ко мне?

Он вскочил, порывисто забормотал, глядя мутными глазами куда-то в сторону, затем посмотрел на меня в упор, с каким-то остервенением махнул рукой и заговорил четко, лаконично, толково.

Вот что рассказал он мне.

— Я вырос в Гамбурге, прекрасном, добром, старом немецком городе, в семье пекаря. Началась война. Наш безумец хотел поработить весь мир. У меня слабое сердце, но разве ему есть дело до здоровья простого человека? Так я стал поваром, военным поваром. — Шульц замолчал.

— Надеюсь, что вы пришли сюда не только для того, чтобы рассказывать свою автобиографию?

— О да! Я был в армии, в пехотной дивизии и одному человеку очень понравились мои блюда. Он взял меня к себе. Это было ужасно.

— Дальше!

— А дальше начался сущий ад. Мой шеф был большим начальником в Биркенау.

— Биркенау? Филиал Освенцима, — я вздрогнул.

— Да, — горестно вздохнул Шульц, — я пробыл там больше года, готовил пищу для охранников. Это были дни кошмара. Страшно говорить…

— И не надо говорить, — перебил я, — наша часть освобождала Освенцим. Я знаю, что это такое. Дальше!

— Потом русская армия, бегство, дорожные мытарства и, наконец, я очутился здесь.

— Вы дезертировали?

— В том то и дело, что нет. Я оставлен здесь по заданию вместе с группой.

— Так вот оно что, — у меня перехватило дыхание, рывком выхватил я из кармана книжечку Сибирцева — оскаленный чертик глянул с пожелтевшей страницы — W. W.?

— Да, — прошептал оглядываясь на дверь немец, — это Вервольф!

Я задыхался. Так вот когда я схвачу тебя за глотку, фашистская гадина!

— Количество членов организации? Задания?

— Со мной пятеро. Шеф — штурмбанфюрер «СС», Карл и Герхард — местные немцы, работают на маслозаводе, и Гансен. О, этот Гансен! Он был на акциях, в Биркенау работал в бане, вырывал у трупов зубы, а с живыми…

— Довольно, — хмуро оборвал я, — ясно. Задание?

— Разведка, террор. Убивают только шеф и Гансен, это они убили вашего офицера, они закололи солдата в подземном ходе, они…

Шульц дрожащим голосом долго перечислял злодеяния.

— Все?

— Да. Ах, самое главное. Мы проиграли войну, это ясно, как божий день. Шеф совсем осатанел. Они с Гансеном все время шепчутся, хотят удрать, а на прощание хлопнуть дверью.

— Что такое?

— Да, шеф так и сказал: «Мы уйдем, хлопнув дверью на всю Германию».

— Что это означает?

— Не знаю.

Шульц опустился на стул, тяжело вздохнул, повесил голову.

— Все, господин офицер.

Я поднялся. Шульц вскочил и вытянулся.

— Почему вы пришли ко мне, Шульц?

— У меня есть сын, господин офицер, я не хочу, чтобы он был сыном фашиста. Я не наци, но служил им. Я…

— Вот что, Шульц, — я сунул ладони за пояс, — вы поможете нам и я буду считать, что в вашей банде не пятеро, а четверо.

Зеленые глаза Шульца недоверчиво прищурились, мгновение он, казалось, колебался, затем махнул рукой и вытянулся еще больше.

— Приказывайте, — четко проговорил он, — я сделаю все. — Теперь уже я смотрел на него с недоверием.

— Господин офицер! Даю слово, слово честного немца…

…Меня разбудил старшина.

— Пришел Петер, срочно требует вас, ничего не говорит, а требует — настырный хлопец.

— Давай его сюда.

Петер вбежал в комнату и, не поздоровавшись, зачастил.

— Господин обер-лейтенант, скорей… Они задумали…

Мальчик был настолько взволнован, что назвал меня господином и не поздоровался.

— Стоп. Садись. Воды выпьешь?

Вслед за Петером вошел Владимир. Он был тщательно выбрит и подтянут. Я быстро оделся и подошел к Петеру.

— Ну!

— Шульц! Шульц! Прибежал ко мне ночью, говорит, что у них что-то готовится. Сегодня в одиннадцать часов все собираются в конторе маслозавода. Там что-то произойдет, а может быть и раньше, а что, Шульц сам не знает. Шеф и Гансен держат в тайне. Вечером они исчезнут из города. Шульц послал меня к вам. — Я перевел Владимиру и старшине рассказ Петра.

— Гусаров! Подготовьте солдат к операции!

— Есть!

Я взглянул на часы — половина одиннадцатого.

— Быстрее, старшина!

— Ничего, — спокойно приговорил Владимир, — как этот пацан сказал. В одиннадцать. Ну что ж, езды минут пятнадцать-двадцать, а если с ветерком поедем, и того меньше.

Мы действительно ехали с «ветерком». Наш вездеходик метеором летел по городу, поднимая пыль. Следом поспевал трофейный «Виллис» — недобрая память о «майоре с орденами» — до отказа набитый солдатами. Среди зеленых гимнастерок белела рубашка Петера.

Маслозавод находился за городом, на опушке леса. Он был мгновенно окружен по всем правилам военного искусства. Все дороги, лучами разбегавшиеся от маленького одноэтажного здания с черепичной крышей, гордо именуемого заводом, были перекрыты. Ровно в одиннадцать мы вошли в контору. Вероятно нас заметили, когда мы подъезжали к заводу. В конторе все имело самый нормальный вид. За столами сидело несколько человек, один щелкал на счетах. Нам навстречу угодливо поднялся поджарый, прилизанный человек.

— День добрый, — приветствовал он нас по-польски, — что панам угодно?

— Это шеф, — шепнул мне Петер.

— Я заместитель коменданта города. У вас будет произведен обыск.

— О, проше, проше, пана коменданта, — рассыпался шеф, — мы есть мирные обыватели, пожалуйста, я сам все покажу.

— Сидите на месте, — холодно бросил Владимир, — начнем, старший лейтенант.

В контору быстро вошли Шульц и длинный, костлявый человек с крестообразным шрамом на щеке. Заметив нас, оба остолбенели.

— Гансен, — шепнул Петер.

— Проходите сюда, — проговорил я, — садитесь и сидите смирно.

Вошел старший сержант и доложил, что обыск в цехе не дал результатов. При этих словах подбритые в ниточку усики «шефа» дрогнули.

— Где все рабочие? Почему цехи пустые?

— Сегодня воскресенье, господин комендант, праздник. — «Шеф» улыбнулся еще шире.

— Вот как, — притворно удивился я. — Чем же в таком случае здесь занимаются эти господа?

— Итог подводим, — залебезил шеф.

— Вот оно что, оказывается работаете?

— Так, проше пана, так.

Солдаты обшарили контору. Пока ничего найдено не было. «Шеф» приторно улыбнулся, я злился, но сдерживался.

Внезапно Владимир спокойно подошел к «шефу» и выхватил у него из кармана пистолет. «Шеф» посинел.

— Это что, инструмент для сбивания масла? — спросил Владимир и дал «шефу» по шее.

— Обыскать этих «друзей», — крикнул я.

На сей раз результат был положительным. Пять пистолетов, патроны к ним, ножи.

— Какой интересный инструмент у мирных тружеников маслозавода, — ехидно протянул Владимир, — красивый инструмент.

Я схватил со стола нож — на рукоятке блестели две столь знакомые и столь ненавистные буквы: W. W.

— Ну, «оборотни», допрыгались!

«Оборотни» зеленели, на «шефа» было жалко смотреть. Только Шульц и Гансен сохраняли самообладание.

Я заметил, что Шульц ловит мой взгляд. Он смотрел на меня в упор, на него косился сквозь полуприкрытые веки Гансен. Внезапно Шульц вскочил на стол, дотянулся до висящей над ним картины — как сейчас помню, на ней была нарисована ветряная мельница, сорвал ее, бросил на пол и тронул стену рукой, она подалась, выдвинулся ящичек. Грянул выстрел, за ним второй. Шульц вскрикнул, схватился за грудь и, зашатавшись, тяжело рухнул на пол.

Гансен, оттолкнув солдата, выскочил в окно. Мы бросились за ним. Он помчался по дороге, но, увидев солдат, бросился в сторону, споткнулся и упал. Очевидно, Гансен подвернул ногу. Поднявшись на колени, он выпустил в меня и Владимира, который бежал позади, несколько пуль. Мне обожгло висок. Мы были совсем близко. Гансен лихорадочно перезаряжал обойму, и тогда я выпустил прямо ему в грудь все десять пуль моего парабеллума.

Мы вернулись в дом. Шульц лежал на полу, обнаженный до пояса, над ним хлопотали солдаты. Он хрипло, порывисто дышал, кровь пузырилась на губах, проступала маковыми пятнами на перехваченной бинтами груди. Я склонился над ним. Он открыл мутнеющие глаза, отчетливо сказал.

— В масло… засыпан… яд. Спешите… масло отравлено… быстрее…

Яд! Страшно подумать — масло отравлено! Его еще утром отправили в госпитали, в танковую бригаду. Погибнут тысячи людей — вот он пресловутый хлопок дверью на всю Германию, который замыслил «Вервольф».

Мгновенно, точно стая встревоженных птиц, понеслись наши солдаты в разные стороны. Старшина на «Виллисе» укатил к танкистам, Саша, раздобыв откуда-то двух коней, вскочил на одного и умчался, на другом поскакал старший сержант. Распорядившись насчет арестованных, я с двумя солдатами и Владимиром полетел в город.

Давно наш вездеход не ходил в таком бешеном темпе. У двух госпиталей я ссадил поочередно солдат — они опрометью побежали к белым домикам с краснокрестовыми флажками у входа. Сам я ракетой влетел во двор того самого ППГ-4584, где пролежал столько времени.

Мы с Владимиром затопали по коридору, вбегали в палаты. А раненым принесли завтрак — какао и хлеб с маслом. Масло желтыми брусочками мирно покоилось на пайках хлеба… Опрокидывая подносы, мы бежали из палаты в палату. Когда последний брусок масла был сброшен на пол, мы остановились. Прошло полчаса. Начальник госпиталя седой полковник Дячко обнял нас с Владимиром и поцеловал.

Как сквозь сон, я слышал торжествующий голос рыжего доктора:

— Я же вам говорил, что не зря мы поставили на ноги этого парня…

-

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ