Джентльмены переглянулись, презрительно усмехаясь, и пошли дальше. Один из них был дядя сэра Генри Эштона.

А в доме, на той половине, где спала прислуга, тревожно шептались полуодетые люди. Старая миссис Лиф плакала и ломала руки. Фрэнсис был бледен как смерть.

Прождав минут пятнадцать, он позвал кучера и одного из лакеев, и они втроем на цыпочках пошли наверх. Постучали, но никто не откликнулся. Они стали громко звать

Дориана. Но все было безмолвно наверху. Наконец, после тщетных попыток взломать дверь, они полезли на крышу и спустились оттуда на балкон. Окна легко поддались, – задвижки были старые.

Войдя в комнату, они увидели на стене великолепный портрет своего хозяина во всем блеске его дивной молодости и красоты. А на полу с ножом в груди лежал мертвый человек во фраке. Лицо у него было морщинистое, увядшее, отталкивающее. И только по кольцам на руках слуги узнали, кто это.

РАССКАЗЫ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА СЭВИЛА

Размышление о чувстве долга

I

Леди Уиндермир давала последний прием перед пасхой, и дом был заполнен до отказа. Шесть министров явились прямо из парламента в орденах и лентах, светские красавицы блистали изящнейшими туалетами, а в углу картинной галереи стояла принцесса София из Карлсруэ –

грузная дама с роскошными изумрудами и крохотными черными глазками на скуластом татарском лице; она очень громко говорила на скверном французском и неумеренно хохотала в ответ на любую реплику. Как все чудесно перемешалось! Сиятельные леди запросто болтали с воинствующими радикалами, прославленные проповедники по-приятельски беседовали с известными скептиками, стайка епископов порхала из зала в зал вслед за дебелой примадонной, на лестнице стояли несколько действительных членов Королевской академии, маскирующихся под богему, и прошел слух, что столовую, где накрыли ужин, просто оккупировали гении. Без сомнения, это был один из лучших вечеров леди Уиндермир, и принцесса задержалась почти до половины двенадцатого.

Как только она уехала, леди Уиндермир вернулась в картинную галерею, где знаменитый экономист серьезно и обстоятельно разъяснял научную теорию музыки негодующему виртуозу из Венгрии, и заговорила с герцогиней

Пейсли.

Как хороша была хозяйка вечера! Невозможно не восхищаться белизной ее точеной шеи, незабудковой синевой глаз и золотом волос. То было и в самом деле or pur22, a не бледно-желтый цвет соломы, который ныне смеют сравнивать с благородным металлом, то было золото, вплетенное в солнечные лучи и упрятанное в таинственной толще янтаря; в золотом обрамлении ее лицо светилось как лик святого, но и не без магической прелести греха. Она являла собой интересный психологический феномен. Уже в юности она познала ту важную истину, что опрометчивость и легкомыслие чаше всего почитают за невинность.

За счет нескольких дерзких проделок – большей частью, впрочем, совершенно безобидных – она приобрела известность и уважение, подобающие видной личности. Она не раз меняла мужей (согласно справочнику Дебретта, их у нее было три), но сохранила одного, любовника, и потому пересуды на ее счет давно прекратились. Ей недавно исполнилось сорок, она была бездетна и обладала той неуемной жаждой удовольствий, которая единственно и продлевает молодость. Вдруг она нетерпеливо огляделась и проговорила своим чистым контральто:

– Где мой хиромант?

– Кто-кто, Глэдис? – вздрогнув, воскликнула герцогиня.

– Мой хиромант, герцогиня. Я теперь жить без него не могу.

– Глэдис, милая, ты всегда так оригинальна, – пробормотала герцогиня, пытаясь вспомнить, что такое хиромант, и опасаясь худшего.

22 Чистое золото (фр).

– Он приходит два раза в неделю, – продолжала леди

Уиндермир, – и извлекает интереснейшие вещи из моей руки.

– О боже! – тихо ужаснулась герцогиня. – Что-то вроде мозольного оператора. Какой кошмар. Надеюсь, он, по крайней мере, иностранец. Это было бы еще не так страшно.

– Я непременно должна вас познакомить.

– Познакомить! – вскричала герцогиня. – Он что же, здесь? – Она принялась искать глазами свой черепаховый веер и весьма потрепанную кружевную накидку, с тем чтобы, если потребуется, ретироваться без промедления.

– Разумеется, он здесь. Какой же прием без него! Он говорит, что у меня богатая, одухотворенная рука и что если бы большой палец был чуточку короче, то я была бы меланхолической натурой и пошла в монастырь.

– Ах, вот что. – У герцогини отлегло от сердца. – Он гадает!

– И угадывает! – подхватила леди Уиндермир. – И так ловко! Вот в будущем году, например, меня подстерегает большая опасность и на суше и на море, так что я буду жить на воздушном шаре, а ужин мне по вечерам будут поднимать в корзине. Это все написано на моем мизинце – или на ладони, я точно не помню.

– Ты искушаешь провидение, Глэдис.

– Милая герцогиня, я уверена, что провидение давно научилось не поддаваться искушению. По-моему, каждый должен ходить к хироманту хотя бы раз в месяц, чтобы знать, что ему можно и чего нельзя. Потом мы, конечно, делаем все наоборот, но как приятно знать о последствиях заранее! Если кто-нибудь сейчас же не отыщет мистера

Поджерса, я пойду за ним сама.

– Позвольте мне, леди Уиндермир, – сказал высокий красивый молодой человек, который в продолжение всего разговора стоял, улыбаясь, рядом.

– Спасибо, лорд Артур, но вы нее его не знаете.

– Если он такой замечательный, как вы рассказывали, леди Уиндермир, я его ни с кем не спутаю. Опишите его внешность, и я сию же минуту приведу его.

– Он совсем не похож на хироманта. То есть в нем нет ничего таинственного, романтического. Маленький, полный, лысый, в больших очках с золотой оправой – нечто среднее между семейным доктором и провинциальным стряпчим. Сожалею, но я, право, не виновата. Все это очень досадно. Мои пианисты страшно похожи на поэтов, а поэты на пианистов. Помню, в прошлом сезоне я пригласила на обед настоящее чудовище – заговорщика, который взрывает живых людей, ходит в кольчуге, а в рукаве носит кинжал. И что бы вы думали? Он оказался похожим на старого пастора и весь вечер шутил с дамами. Он был очень остроумен и все такое, но представьте, какое разочарование! А когда я спросила его о кольчуге, он только рассмеялся и ответил, что в Англии в ней было бы холодно. А вот и мистер Поджерс! Сюда, мистер Поджерс. Я хочу, чтобы вы погадали герцогине Пейсли. Герцогиня, вам придется снять перчатку. Нет, не эту, другую.

– Право, Глэдис, это не вполне прилично, – проговорила герцогиня, нехотя расстегивая отнюдь не новую лайковую перчатку.

– Все, что интересно, не вполне прилично, – парировала леди Уиндермир. – On a fait le monde ainsi23. Но я должна вас познакомить. Герцогиня, это мистер Поджерс, мой прелестный хиромант. Мистер Поджерс, это герцогиня

Пейсли, и если вы скажете, что ее лунный бугор больше моего, я вам уже никогда не поверю.

– Глэдис, я уверена, что у меня на руке нет ничего подобного, – с достоинством произнесла герцогиня.

– Вы совершенно правы, ваша светлость, – сказал мистер Поджерс, взглянув на пухлую руку с короткими толстыми пальцами, – лунный бугор не развит. Но линия жизни, напротив, видна превосходно. Согните, пожалуйста, руку. Вот так, благодарю. Три четких линии на сгибе!

Вы доживете до глубокой старости, герцогиня, и будете очень счастливы. Честолюбие… весьма скромно, линия интеллекта… не утрирована, линия сердца…

– Говорите все как есть, мистер Поджерс! – вставила леди Уиндермир.

– С превеликим удовольствием, сударыня, – сказал мистер Поджерс и поклонился, – но, увы, герцогиня не дает повода для пространных рассказов. Я вижу редкое постоянство в сочетании с завидным чувством долга.

– Продолжайте, прошу вас, мистер Поджерс, – весьма благосклонно произнесла герцогиня.

– Не последнее из достоинств вашей светлости – бережливость, – продолжал мистер Поджерс, и леди Уиндермир прыснула со смеху.

– Бережливость – прекрасное качество, – удовлетворенно проговорила герцогиня. – Когда я вышла за Пейсли, 23 Так уж устроен мир (фр.)

у него было одиннадцать замков и ни одного дома, пригодного для жизни.

– А теперь у него двенадцать домов и ни одного замка!

– отозвалась леди Уиндермир.

– Видишь ли, милая, я люблю…

– Комфорт, – произнес мистер Поджерс, – удобства и горячую воду в каждой спальне. Вы совершенно правы, ваша светлость. Комфорт – это единственное, что может нам дать цивилизация.

– Вы чудесно отгадали характер герцогини, мистер

Поджерс. Теперь погадайте леди Флоре. – Повинуясь знаку улыбающейся хозяйки, из-за дивана неловко выступила высокая девушка с острыми лопатками и рыжеватыми волосами, выдающими шотландское происхождение; она протянула худую, длинную руку с крупными и как бы приплюснутыми пальцами.

– А, пианистка! Вижу, вижу, – сказал мистер Поджерс.

– Превосходная пианистка, хотя, пожалуй, и не из тех, что зовутся музыкантами. Скромна, честна, очень любит животных.

– Сущая правда! – воскликнула герцогиня, обращаясь к леди Уиндермир. – Флора держит в Макклоски две дюжины овчарок. Она бы и наш городской дом превратила в зверинец, если б только отец позволил.

– Со своим домом я это проделываю каждый четверг, –

рассмеялась леди Уиндермир, – вот только овчаркам предпочитаю львов.

– Тут вы ошибаетесь, леди Уиндермир, – сказал мистер

Поджерс и чинно поклонился.

– Женщина без милых ошибок – это не женщина, а особа женского пола. Но погадайте нам еще. Сэр Томас, покажите вашу руку.

Приятного вида пожилой господин в белом жилете протянул большую шершавую руку с весьма длинным средним пальцем.

– Непоседливый нрав; четыре дальних путешествия в прошлом, одно еще предстоит. Трижды попадал в кораблекрушение. Нет-нет, дважды, но рискует разбиться вновь.

Убежденный консерватор, весьма пунктуален, страстный коллекционер. Тяжело болел в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет. В тридцать унаследовал крупное состояние. Питает отвращение к кошкам и радикалам.

– Поразительно! – вскричал сэр Томас. – Вы непременно должны погадать моей жене.

– Вашей второй жене, – уточнил мистер Поджерс, все еще не выпуская из рук пальцы сэра Томаса. – С превеликим удовольствием.

Но леди Марвел – меланхоличная дама с каштановыми волосами и сентиментальными ресницами – наотрез отказалась предать гласности свое прошлое и будущее, а русский посол мосье де Колов не пожелал даже снять перчатки, несмотря на все увещевания леди Уиндермир. Да и многие другие побоялись предстать перед забавным человечком с шаблонной улыбкой, очками в золотой оправе и проницательными глазами-бусинками; а уж когда он сказал бедной леди Фермор – прямо здесь, в обществе, – что она равнодушна к музыке, но очень любит музыкантов, никто более не сомневался, что хиромантия – крайне опасная наука и поощрять ее не следует, кроме как tеte-а-tеte24.

Однако лорду Артуру Сэвилу, который ничего не знал о печальной истории леди Фермор и с немалым интересом наблюдал за мистером Поджерсом, чрезвычайно захотелось, чтобы ему тоже погадали, но, не решаясь громко заявить о своем желании, он подошел к леди Уиндермир и, очаровательно покраснев, спросил, удобно ли, по ее мнению, побеспокоить мистера Поджерса.

– Ну разумеется! – сказала леди Уиндермир. – Он здесь для того, чтобы его беспокоили. Все мои львы, лорд Артур, это львы-артисты; по первому моему слову они прыгают через обруч. Но я вас предупреждаю, что ничего не утаю от

Сибил. Я жду ее завтра к обеду – нам надо поболтать о шляпках, и, если мистер Поджерс выяснит, что у вас дурной нрав, или склонность к подагре, или жена в Бейсуотере, я все ей непременно передам.

Лорд Артур улыбнулся и покачал головой.

– Я не боюсь. Она обо мне все знает, как и я о ней.

– В самом деле? Вы меня, право, немного огорчили.

Взаимные иллюзии – вот лучшая основа для брака.

Нет-нет, я не цинична, просто у меня есть опыт – впрочем, это одно и то же. Мистер Поджерс, лорд Артур Сэвил мечтает, чтоб вы ему погадали. Только не говорите, что он обручен с одной из милейших девушек в Лондоне: об этом

«Морнинг пост» сообщила месяц тому назад.

– Леди Уиндермир, душечка, – вскричала маркиза

Джедберг, – оставьте мне мистера Поджерса. Он только что сказал, что меня ждут подмостки – как интересно!

24 С глазу на глаз (фр.)

– Если он вам такое сказал, леди Джедберг, я заберу его от вас сию же секунду. Сюда, мистер Поджерс. Погадайте лорду Артуру.

– Что ж, – леди Джедберг состроила обиженное личико и поднялась с дивана, – если мне нельзя на сцену, разрешите хотя бы быть зрителем.

– Разумеется. Мы все будем зрителями, – объявила леди

Уиндермир. – Итак, мистер Поджерс, сообщите нам что-нибудь приятное. Лорд Артур – мой любимец.

Но, взглянув на руку лорда Артура, мистер Поджерс странно побледнел и не произнес ни слова. Он зябко поежился, и его кустистые брови уродливо задергались, как это случалось, когда он был в растерянности. На желтоватом лбу мистера Поджерса появились крупные бусинки пота, словно капли ядовитой росы, а его толстые пальцы сделались влажными и холодными.

Лорд Артур заметил эти признаки смятения и сам –

впервые в жизни – почувствовал страх. Ему захотелось повернуться и бежать, но он сдержал себя. Лучше знать все, даже самое ужасное. Невыносимо оставаться в неведении.

– Я жду, мистер Поджерс, – сказал он.

– Мы все ждем! – нетерпеливо заметила леди Уиндермир, но хиромант по-прежнему молчал.

– Артуру, наверное, суждено играть на театре, – предположила леди Джедберг, – но вы были так строги с мистером Поджерсом, что он вас теперь боится.

Внезапно мистер Поджерс отпустил правую руку лорда

Артура и схватил левую, склонившись над ней так низко, что золотая оправа его очков почти коснулась ладони.

Мгновение его побелевшее лицо выражало неподдельный ужас, но он быстро совладал с собой и, повернувшись к леди Уиндермир, произнес с деланной улыбкой:

– Передо мной рука очаровательного молодого человека.

– Это ясно, – ответила леди Уиндермир. – Но будет ли он очаровательным мужем? Вот что я хочу знать.

– Как все очаровательные молодые люди, – сказал мистер Поджерс.

– По-моему, муж не должен быть слишком обворожительным, – в задумчивости проговорила леди Джедберг. –

Это опасно.

– Дитя мое, – воскликнула леди Уиндермир, – муж никогда не бывает слишком обворожителен! Но я требую подробностей. Только подробности интересны. Что ждет лорда Артура?

– Гм, в течение ближайших месяцев лорд Артур отправится в путешествие…

– Ну разумеется, в свадебное!

– И потеряет одного из родственников.

– Надеюсь, не сестру? – жалобно спросила леди Джедберг.

– Нет, безусловно не сестру, – мистер Поджерс жестом успокоил ее. – Кого-то из дальней родни.

– Что ж, я безумно разочарована, – заявила леди Уиндермир. – Мне абсолютно нечего рассказать Сибил. Дальняя родня теперь никого не волнует – она давно уже вышла из моды. Впрочем, пусть Сибил купит черного шелку – он хорошо смотрится в церкви. А теперь ужинать. Там, конечно, давно все съели, но нам, быть может, подадут горячий суп. Когда-то Франсуа готовил отменный суп, но теперь он так увлекся политикой, что я не знаю, чего и ждать. Скорее бы угомонился этот генерал Буланже. Герцогиня, вы не устали?

– Вовсе нет, Глэдис, свет мой, – отозвалась герцогиня, ковыляя к двери. – Я получила огромное удовольствие, и этот твой ортодонт, то бишь хиромант, весьма интересен.

Флора, где мой черепаховый веер? Ах, спасибо, сэр Томас.

А моя кружевная накидка, Флора? Благодарю вас, сэр Томас, вы очень любезны. – И сия достойная дама спустилась, наконец, по лестнице, уронив свой флакон с духами не более двух раз.

В продолжение всего этого времени лорд Артур Сэвил стоял у камина, объятый нестерпимым страхом, язвящей душу тревогой перед безжалостным роком. Он грустно улыбнулся сестре, когда та пропорхнула мимо в прелестной розовой парче и жемчугах, легко опершись на руку лорда Плимдейла, и словно во сне слышал, как леди Уиндермир пригласила его следовать за собой. Он думал о

Сибил Мертон – и при мысли, что их могут разлучить, его глаза затуманились от слез.

Глядя на него, можно было подумать, что Немезида, похитив щит Афины, показала ему голову Медузы Горгоны. Он словно окаменел, а меланхолическая бледность сделала его лицо похожим на мрамор. Сын знатных и богатых родителей, до сих пор он знал лишь жизнь, полную чудесной роскоши и тонкого изящества, жизнь по-мальчишески беспечную, начисто лишенную презренных забот; теперь – впервые – он прикоснулся к ужасной тайне бытия, ощутил трагическую неотвратимость судьбы.

Чудовищно, невероятно! Неужели на его руке начертано тайное послание, которое расшифровал этот человек,

– предвестие злодейского греха, кровавый знак преступления? Неужели нет спасения? Или мы в самом деле всего лишь шахматные фигуры, которые незримая сила передвигает по своей воле, – пустые сосуды, подвластные рукам гончара, готовые для славы и для позора? Разум восставал против этой мысли, но лорд Артур чувствовал близость ужасной трагедии, словно вдруг на него взвалили непосильную ношу. Хорошо актерам! Они выбирают, что играть, – трагедию или комедию, сами решают, страдать им или веселиться, лить слезы или хохотать. Но в жизни все не так. В большинстве своем мужчины и женщины вынуждены играть роли, для которых они совсем не подходят.

Наши Гильденстерны играют Гамлета, а наши Гамлеты паясничают, как принц Хэл. Весь мир – сцена, но спектакль выходит скверный, ибо роли распределены из рук вон плохо.

Внезапно в гостиную вошел мистер Поджерс. Увидев лорда Артура, он вздрогнул, и его крупное, одутловатое лицо стало зеленовато-желтым. Их глаза встретились, и с минуту оба молчали.

– Герцогиня забыла здесь перчатку, лорд Артур, и меня за ней послали, – проговорил наконец мистер Поджерс. –

Вот она, на диване. Честь имею.

– Мистер Поджерс, я настаиваю, чтобы вы мне прямо ответили на один вопрос.

– В другой раз, лорд Артур. Герцогиня очень волнуется.

Ну, я пойду.

– Нет, не пойдете. Герцогиня подождет.

– Нехорошо заставлять даму ждать, лорд Артур, –

пролепетал мистер Поджерс со своей тошнотворной улыбочкой. – Прекрасному полу свойственно нетерпение.

Красивые губы лорда Артура слегка изогнулись, придав лицу дерзкое, презрительное выражение. Какое ему было дело в эту минуту до бедной герцогини! Он пересек гостиную и, остановившись перед мистером Поджерсом, протянул руку.

– Скажите, что вы там прочли. Скажите правду. Я

должен знать. Я не ребенок.

Глазки мистера Поджерса заморгали за стеклами очков; он неловко переминался с ноги на ногу, теребя блестящую цепочку от часов.

– А почему вы, собственно, решили, лорд Артур, что я прочел по вашей руке больше, чем сказал?

– Я в этом уверен и желаю все знать. Я заплачу. Я дам вам чек на сто фунтов.

Зеленые глазки сверкнули и вновь погасли.

– Сто гиней? – еле слышно произнес мистер Поджерс после долгого молчания.

– Да, разумеется. Я пришлю вам чек завтра. Какой у вас клуб?

– Я не состою в клубе. Временно не состою. Мой адрес… но позвольте, я дам вам свою карточку. – С этими словами мистер Поджерс извлек из кармана карточку с золотым обрезом и, низко поклонившись, протянул ее лорду Артуру:

М-Р СЕПТИМУС Р. ПОДЖЕРС

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ХИРОМАНТ

УЭСТ-МУН-СТРИТ, 103А

– Я принимаю с десяти до четырех, – машинально добавил мистер Поджерс. – Семьям представляю скидку.

– Быстрее! – вскричал лорд Артур. Он по-прежнему стоял с протянутой рукой и был чрезвычайно бледен.

Мистер Поджерс опасливо оглянулся и задернул тяжелую портьеру.

– Мне нужно время, лорд Артур. Присядьте.

– Быстрее, сэр! – снова вскричал лорд Артур и рассерженно топнул ногой по полированному паркету.

Мистер Поджерс улыбнулся, извлек из нагрудного кармана увеличительное стекло и тщательно протер его носовым платком.

– Я готов, – сказал он.

II

Десять минут спустя лорд Артур Сэвил выбежал из дома с выражением ужаса на бледном лице и молчаливой мукой в глазах, протиснулся сквозь укутанных в шубы лакеев, столпившихся под полосатым навесом, и ринулся прочь, ничего не видя и не слыша. Ночь была холодная, и дул пронизывающий ветер, от которого газовые фонари на площади попеременно вспыхивали и тускнели, но у лорда

Артура горели руки и лоб его пылал. Он шел не останавливаясь, нетвердой поступью пьяного, и полицейский на углу с любопытством проводил его взглядом. Нищий, сунувшийся было за подаянием, перепугался при виде такого отчаяния, какое даже ему не снилось. Один раз лорд Артур остановился под фонарем и посмотрел на свои руки. Ему показалось, что уже сейчас на них расплываются кровавые пятна, и с дрожащих губ слетел негромкий стон.

Убийство! Вот что увидел хиромант. Убийство!

Ужасное слово звенело во мраке, и безутешный ветер шептал его на ухо. Это слово кралось по ночным улицам и скалило зубы с крыш.

Он вышел к Гайд-парку: его безотчетно влекло к этим темным деревьям. Он устало прислонился к ограде и прижал лоб к влажному металлу, вбирая тревожную тишину парка. «Убийство! Убийство!» – повторял он, словно надеясь притупить чудовищный смысл пророчества. От звука собственного голоса он содрогался, но в то же время ему хотелось, чтобы громогласное эхо, услышав его, пробудило весь огромный спящий город. Его охватило безумное желание остановить первого же прохожего и все ему рассказать.

Он двинулся прочь, пересек Оксфорд-стрит и углубился в узкие улочки – прибежище низменных страстей.

Две женщины с ярко раскрашенными лицами осыпали его насмешками. Из темного двора послышалась ругань и звук ударов, а затем пронзительный вопль; сгорбленные фигуры, припавшие к сырой стене, явили ему безобразный облик старости и нищеты. Он почувствовал странную жалость. Возможно ли, чтоб эти дети бедности и греха так же, как и он сам, только следовали предначертанию? Неужто они, как и он, лишь марионетки в дьявольском спектакле?

Нет, не тайна, а ирония людских страданий поразила его, их полная бессмысленность, бесполезность. Как все нелепо, несообразно! Как начисто лишено гармонии! Его потрясло несоответствие между бойким оптимизмом повседневности и подлинной картиной жизни. Он был еще очень молод.

Спустя некоторое время он вышел к Марилебонской церкви. Пустынная мостовая была похожа на ленту отполированного серебра с темными арабесками колышущихся теней. Ряд мерцающих газовых фонарей убегал, извиваясь, вдаль; перед домом, обнесенным невысокой каменной оградой, стоял одинокий экипаж со спящим кучером. Лорд

Артур поспешно зашагал по направлению к Портланд-Плейс, то и дело оглядываясь, словно опасаясь погони. На углу Рич-стрит стояли двое: они внимательно читали небольшой плакат. Лорда Артура охватило болезненное любопытство, и он перешел через дорогу. Едва он приблизился, как в глаза ему бросилось слово «УБИЙ-

СТВО», напечатанное черными буквами. Он вздрогнул, и щеки его залились румянцем. Полиция предлагала вознаграждение за любые сведения, которые помогут задержать мужчину среднего роста, в возрасте от тридцати до сорока лет, в котелке, черном сюртуке и клетчатых брюках, со шрамом на правой щеке. Читая объявление снова и снова, лорд Артур мысленно спрашивал себя, поймают ли этого несчастного и откуда у него шрам. Когда-нибудь, возможно, и его имя расклеют по всему Лондону. Возможно, и за его голову назначат цену.

От этой мысли он похолодел. Резко повернувшись, он кинулся во мрак.

Он шел, не разбирая дороги. Лишь смутно вспоминал он потом, как бродил в лабиринте грязных улиц, как заблудился в бесконечном сплетенье темных тупиков и переулков, и, когда уже небо озарилось рассветным сияньем, вышел наконец на площадь Пикадилли.

Устало повернув к дому в сторону Белгрейв-сквер, он столкнулся с тяжелыми фермерскими повозками, катящимися к Ковент-Гарден. Возчики в белых фартуках, с открытыми загорелыми лицами и жесткими кудрями, неторопливо шагали, щелкая кнутами и перебрасываясь отрывистыми фразами. Верхом на огромной серой лошади во главе шумной процессии сидел круглолицый мальчишка в старой шляпе, украшенной свежими цветами примулы; он крепко вцепился ручонками в гриву и громко смеялся.

Горы овощей сверкали, как россыпи нефрита на фоне утренней зари, как зеленый нефрит на фоне нежных лепестков роскошной розы. Лорд Артур был взволнован, сам не зная почему. Что-то в хрупкой прелести рассвета показалось ему невыразимо трогательным, и он подумал о бесчисленных днях, что занимаются в мирной красоте, а угасают в буре. И эти люди, что перекликаются так непринужденно, грубовато и благодушно, – какую странную картину являет им Лондон в столь ранний час! Лондон без ночных страстей и дневного чада – бледный, призрачный город, скопище безжизненных склепов. Что они думают об этом городе, известно ли им о его великолепии и позоре, о безудержном, феерическом веселье и отвратительном голоде, о бесконечной смене боли и наслаждений? Возможно, для них это только рынок, куда они свозят плоды своего труда, где проводят не более двух-трех часов и уезжают по еще пустынным улицам, мимо спящих домов. Ему приятно было смотреть на них. Грубые и неловкие, в тяжелых башмаках, они все же казались посланцами Аркадии. Он знал, что они слились с природой и природа дала им душевный покой. Как не завидовать их невежеству!

Когда он добрел до Белгрейв-сквер, небо слегка поголубело и в садах зазвучали птичьи голоса.

III

Когда лорд Артур проснулся, был полдень, и солнечные лучи заливали спальню, струясь сквозь кремовый шелк занавесок. Он встал и выглянул в окно. Лондон был погружен в легкую дымку жары, и крыши домов отливали темным серебром. Внизу, на ослепительно зеленом газоне, порхали дети, как белые бабочки, а на тротуаре теснились прохожие, идущие в парк. Никогда еще жизнь не казалась такой чудесной, а все страшное и дурное таким далеким.

Слуга принес на подносе чашку горячего шоколаду. Выпив шоколад, он отодвинул бархатную портьеру персикового цвета и вошел в ванную. Сверху, через тонкие пластины прозрачного оникса падал мягкий свет, и вода в мраморной ванне искрилась, как лунный камень. Он поспешно лег в ванну, и прохладная вода коснулась его шеи и волос, а потом окунул и голову, словно желая смыть какое-то постыдное воспоминание. Вылезая, он почувствовал, что почти обрел обычное свое душевное равновесие. Сиюминутное физическое наслаждение поглотило его, как это часто бывает у тонко чувствующих натур, ибо наши ощущения, как огонь, способны не только истреблять, но и очищать.

После завтрака он прилег на диван и закурил папиросу.

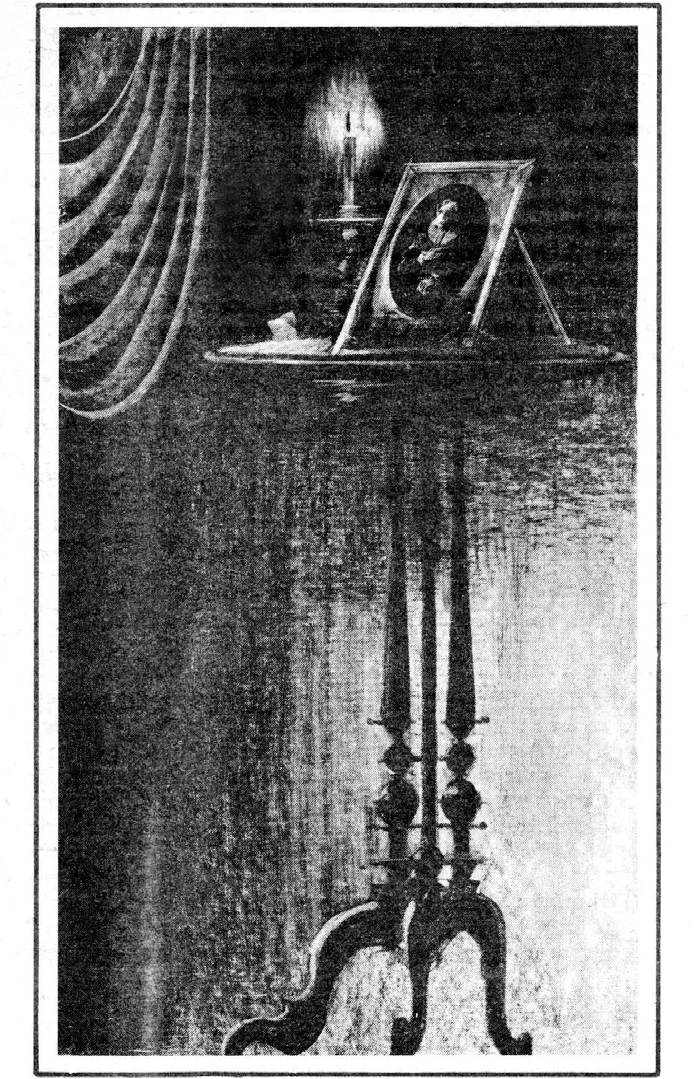

На каминной доске стояла большая фотография в изящной рамке из старинной парчи – Сибил Мертон, какой он впервые увидел ее на балу у леди Ноэл. Маленькая, изысканная головка чуть наклонена, словно грациозной шее-стебельку трудно удержать бремя ослепительной красоты, губы слегка приоткрыты и кажутся созданными для нежной музыки, и все очарование чистой девичьей души глядит на мир из мечтательных, удивленных глаз. В

мягко облегающем платье из крепдешина, с большим веером в форме листа платана, она похожа на одну из тех прелестных статуэток, что находят в оливковых рощах возле Танагры, – в ее позе, в повороте головы есть истинно греческая грация. И в то же время ее нельзя назвать миниатюрной. Ее отличает совершенство пропорций – большая редкость в наше время, когда женщины в основном либо крупнее, чем положено природой, либо ничтожно мелки.

Теперь, глядя на нее, лорд Артур ощутил безмерную жалость – горький плод любви. Жениться, когда над ним нависает зловещая тень убийства, было бы предательством сродни поцелую Иуды, коварством, какое не снилось даже

Борджиа. Что за счастье уготовано им, когда в любую минуту он может быть призван выполнить ужасное пророчество, написанное на ладони? Что за жизнь ждет их, пока судьба таит в себе кровавое обещанье? Во что бы то ни стало свадьбу надо отложить. Тут он будет тверд. Он страстно любил эту девушку; одно прикосновение ее пальцев, когда они сидели рядом, наполняло его чрезвычайным волнением и неземной радостью, и все же он ясно понимал, в чем состоит его долг, сознавая, что не имеет права жениться, пока не совершит убийство. Сделав то, что надлежит, он поведет Сибил Мертон к алтарю и без страха вверит ей свою жизнь. Тогда он сможет обнять ее, твердо зная, что никогда ей не придется краснеть за него и склонять голову от стыда. Но прежде надо выполнить требование судьбы – и чем скорее, тем лучше для них обоих.

Многие в его положении предпочли бы сладкий самообман сознанию жестокой необходимости, но лорд Артур был слишком честен, чтобы ставить удовольствие выше долга. Его любовь – не просто страсть: Сибил олицетворяла для него все, что есть лучшего и благороднейшего. На мгновение то, что ему предстояло, показалось немыслимым, отвратительным, но это чувство скоро прошло.

Сердце подсказало ему, что это будет не грех, а жертва; разум напомнил, что другого пути нет. Перед ним выбор: жить для себя или для других, и как ни ужасна возложенная на него задача, он не позволит эгоизму возобладать над любовью. Рано или поздно каждому из нас приходится решать то же самое, отвечать на тот же вопрос. С лордом

Артуром это случилось рано, пока он был еще молод и не заражен цинизмом и расчетливостью зрелых лет, пока его сердце не разъело модное ныне суетное себялюбие, и он принял решение не колеблясь. К тому же – и в этом его счастье – он не был мечтателем и праздным дилетантом. В

противном случае он долго сомневался бы, как Гамлет, и нерешительность затуманила бы цель. Нет, лорд Артур был человеком практичным. Для него жить – значило действовать, скорее чем размышлять. Он был наделен редчайшим из качеств – здравым смыслом.

Безумные, путаные ночные переживания теперь совершенно улетучились, и ему даже стыдно было вспоминать, как он слепо бродил по городу, как метался в неистовом волнении. Сама искренность его страданий, казалось, лишала их реальности. Теперь ему было непонятно, как он мог вести себя столь глупо – роптать на то, что неотвратимо! Сейчас его беспокоил только один вопрос: кого убить, – ибо он понимал, что для убийства, как для языческого обряда, нужен не только жрец, но и жертва. Не будучи гением, он не имел врагов и был к тому же убежден, что теперь не время для сведения личных счетов; миссия, вверенная ему, слишком серьезна и ответственна. Он набросал на листке бумаги список своих знакомых и родственников и, тщательно все обдумав, остановился на леди

Клементине Бичем – милейшей старушке, которая жила на

Керзон-стрит и доводилась ему троюродной сестрой по материнской линии. Он с детства очень любил леди Клем, как все ее звали, а кроме того – поскольку сам он был весьма богат, ибо, достигнув совершеннолетия, унаследовал все состояние лорда Рэгби, – смерть старушки не могла представлять для него низменного корыстного интереса.

Чем больше он думал, тем яснее ему становилось, что леди

Клем – идеальный выбор. Понимая, что всякое промедление будет несправедливо по отношению к Сибил, он решил сейчас же заняться приготовлениями.

Для начала надо было расплатиться с хиромантом. Он сел за небольшой письменный стол в стиле «шератон», что стоял у окна, и выписал чек достоинством в 105 фунтов стерлингов на имя м-ра Септимуса Поджерса. Запечатав конверт, он велел слуге отнести его на Уэст-Мун-стрит.

Затем он распорядился, чтобы приготовили экипаж, и быстро оделся. Выходя из комнаты, он еще раз взглянул на фотографию Сибил Мертон и мысленно поклялся, что – как бы ни повернулась судьба – Сибил никогда не узнает, на что он пошел ради нее; это самопожертвование навсегда останется тайной, хранимой в его сердце.

По пути в «Букингем» он остановился у цветочной лавки и послал Сибил корзину чудесных нарциссов с нежными белыми лепестками и яркими сердцевинами, а приехав в клуб, сразу отправился в библиотеку, позвонил и велел лакею принести содовой воды с лимоном и книгу по токсикологии. Он уже решил, что яд – самое подходящее средство в этом деле. Физическое насилие вызывало у него отвращение, и к тому же надо убить леди Клементину так, чтобы не привлечь всеобщего внимания, ибо ему очень не хотелось стать «львом» в салоне леди Уиндермир и прочесть свое имя в вульгарных светских газетах. Кроме того, следовало подумать и о родителях Сибил, которые были людьми старомодными и могли бы, пожалуй, возражать против брака в том случае, если разразится скандал (хотя лорд Артур и не сомневался, что, расскажи он им все как есть, они поняли и оценили бы его благородные побуждения). Итак, яд. Он надежен, безопасен, действует без глума и суеты и избавляет от тягостных сцен, которые для лорда Артура – как почти для всякого англичанина – были глубоко неприятны.

Однако он ничего не смыслил в ядах, а поскольку лакей оказался не в состоянии отыскать что-либо, кроме Справочника Раффа и последнего номера «Бейлиз мэгэзин», он сам внимательно осмотрел полки и нашел изящно переплетенную «Фармакопею» и издание «Токсикологии» Эрскина под редакцией сэра Мэтью Рида – президента Королевской медицинской коллегии и одного из старейших членов «Букингема», избранного в свое время по ошибке вместо кого-то другого (это contretemps25 так разозлило

25 досадное недоразумение (фр.).

руководящий комитет клуба, что, когда появился настоящий кандидат, его дружно забаллотировали). Лорд Артур пришел в немалое замешательство от научных терминов, которыми пестрели обе книги, и начал было всерьез сожалеть, что в Оксфорде пренебрегал латынью, как вдруг во втором томе Эрскина ему попалось весьма интересное и подробное описание свойств аконитина, изложенное на вполне понятном английском. Этот яд подходил ему во всех отношениях. В книге говорилось, что он обладает быстрым – почти мгновенным – эффектом, не причиняет боли и не слишком неприятен на вкус, в особенности если принимать его в виде пилюли со сладкой оболочкой, как рекомендует сэр Мэтью. Лорд Артур записал на манжете, какова смертельная доза, поставил книги на полку и не спеша отправился по Сент-Джеймс-стрит к «Песл и Хамби» – одной из старейших лондонских аптек. Мистер Песл, который всегда лично обслуживал высший свет, весьма удивился заказу и почтительно пролепетал что-то насчет рецепта врача. Однако когда лорд Артур объяснил, что яд предназначается для большого норвежского дога, который проявляет симптомы бешенства и уже дважды укусил кучера в ногу, мистер Песл этим полностью удовлетворился, поздравил лорда Артура с блестящим знанием токсикологии и распорядился, чтобы заказ был исполнен немедленно.

Лорд Артур положил пилюлю в элегантную серебряную бонбоньерку, которую разглядел в одной из витрин на

Бонд-стрит, выбросил некрасивую аптечную коробку и поехал к леди Клементине.

– Ну-с, monsieur le mauvais sujet26, – воскликнула старушка, входя в гостиную, – что же вы меня так долго не навещали?

– Леди Клем, милая, у меня теперь ни на что нет времени, – улыбаясь, отвечал лорд Артур.

– Это значит, что ты целый день разгуливаешь с мисс

Сибил Мертон, покупаешь туалеты и болтаешь о пустяках?

Сколько суеты из-за женитьбы! В мое время нам и в голову бы не пришло обниматься и миловаться на людях. Да и наедине тоже.

– Уверяю вас, леди Клем, я уже целые сутки не видел

Сибил. Насколько мне известно, ею завладели модистки.

– Ну да, оттого ты и решил проведать безобразную старуху. Вот бы где вам, мужчинам, призадуматься. On a fait des folies pour moi27, a что осталось? Ноги еле ходят, зубов своих нет, характер скверный. Хорошо еще, леди

Дженсен, добрая душа, присылает мне французские романы – один другого пошлее, – а то уже и не знаю, как дотянуть до вечера. От врачей никакого проку – эти только и умеют, что деньги считать. Даже от изжоги меня никак не избавят.

– Я принес вам средство от изжоги, леди Клем, – серьезным тоном произнес лорд Артур. – Чудесное лекарство, его изобрел один американец.

– Я не больно-то люблю американские штучки. Даже совсем не люблю. Попалась мне тут пара американских романов – так это, знаешь ли, полная бессмыслица.

26 господин повеса (фр.).

27 В меня влюблялись до безумия (фр).

– Но это же совсем другое, леди Клем! Уверяю вас, средство действует безотказно. Обещайте, что попробуете.

– И, достав из кармана бонбоньерку, лорд Артур протянул ее старушке.

– Гм, коробочка прелестная. Это в самом деле подарок, Артур? Очень мило. А вот и чудесное лекарство? Похоже на драже. Я приму его сейчас же.

– Что вы, леди Клем! – вскричал лорд Артур, схватив ее за руку. – Ни в коем случае! Это гомеопатическое средство, и, если принять его просто так, без изжоги, может быть очень плохо. Вот начнется изжога, тогда и примете. Я вам обещаю, что эффект будет поразительный.

– Я бы его сейчас приняла, – проговорила леди Клементина, разглядывая прозрачную пилюлю на свет и любуясь пузырьком жидкого аконитина. – Наверняка будет очень вкусно. Видишь ли, я ненавижу врачей, но обожаю лекарства. Однако подожду, пока начнется изжога.

– И когда же это будет? – нетерпеливо спросил лорд

Артур. – Скоро?

– Надеюсь, не раньше чем через неделю. Я только вчера утром мучилась. Впрочем, кто его знает.

– Но до конца месяца непременно случится, верно, леди

Клем?

– Увы. Но какой ты сегодня предупредительный, Артур! Сибил хорошо на тебя влияет. А теперь ступай. Сегодня я обедаю с прескучными людьми – из тех, кто выше сплетен, так что если я сейчас не высплюсь, то усну посреди обеда. До свиданья, Артур, поцелуй от меня Сибил, и спасибо тебе за американское лекарство.

– Но вы не забудете его принять, а, леди Клем? –

спросил лорд Артур, вставая.

– Конечно, не забуду, вот дурачок! Ты добрый мальчик, и я тебе очень признательна. Если понадобится еще, я тебе напишу.

Лорд Артур выбежал из дома в прекрасном настроении и с чувством колоссального облегчения.

В тот же вечер он переговорил с Сибил Мертон. Он сказал ей, что внезапно оказался в чрезвычайно затруднительном положении, но отступить перед трудностями ему не позволяют честь и чувство долга. Свадьбу придется на время отложить, ибо, пока он не разделался с ужасными обстоятельствами, он не свободен. Он умолял Сибил довериться ему и не сомневаться в будущем. Все будет хорошо, но сейчас необходимо терпение.

Разговор состоялся в зимнем саду в доме мистера

Мертона на Парк-лейн, где лорд Артур обедал по обыкновению. В тот вечер Сибил выглядела как никогда счастливой, и лорд Артур чуть было не уступил соблазну малодушия: так просто было бы написать леди Клементине, забрать пилюлю и преспокойно жениться, как будто мистера Поджерса вообще не существует. Но благородство лорда Артура взяло верх, и даже когда Сибил, рыдая, бросилась к нему в объятия, он не дрогнул. Красота, столь взволновавшая его, задела и его совесть. Разве вправе он загубить прелестную, юную жизнь ради нескольких месяцев наслаждения?

Они с Сибил проговорили до полуночи, утешая друг друга, а рано утром лорд Артур отбыл в Венецию, написав мистеру Мертону твердое, мужественное письмо о том, что свадьбу необходимо отложить.

IV

В Венеции он встретил своего брата лорда Сэрбитона, который как раз приплыл на яхте с Корфу, и молодые люди сказочно провели две недели. Утром они катались верхом по Лидо или скользили по зеленым каналам в длинной черной гондоле, днем принимали на яхте гостей, а вечером ужинали у Флориана и курили бесчисленные папиросы на площади Святого Марка. И все же лорд Артур не был счастлив. Каждый день он изучал колонку некрологов в

«Тайме», ожидая найти сообщение о смерти леди Клементины, и каждый день его ждало разочарование. Он начал опасаться, как бы с ней чего не случилось, и часто сожалел, что помешал ей принять аконитин, когда ей так не терпелось испытать его действие. Да и в письмах Сибил, хотя и исполненных любви, доверия и нежности, часто сквозила грусть, и ему стало порой казаться, что они расстались навеки.

Через две недели лорду Сэрбитону наскучила Венеция, и он решил проплыть вдоль побережья до Равенны, где, как ему рассказывали, можно отлично поохотиться на тетеревов. Вначале лорд Артур наотрез отказался сопровождать его. Однако Сэрбитон, которого Артур очень любил, в конце концов убедил его, что одиночество – худшее средство от хандры, и утром пятнадцатого числа они вышли из гавани, подгоняемые свежим норд-остом. Охота была и в самом деле превосходная; чудесный воздух и здоровая жизнь вернули лорду Артуру юношеский румянец, но к двадцать второму числу он так разволновался из-за леди

Клементины, что, невзирая на уговоры Сэрбитона, сел на поезд и вернулся в Венецию.

Едва он вышел из гондолы у входа в отель, как сам хозяин выбежал навстречу с пачкой телеграмм. Лорд Артур вырвал у него телеграммы и тут же вскрыл их. Все прошло удачно. Леди Клементина внезапно умерла в ночь с семнадцатого на восемнадцатое!

Первая его мысль была о Сибил, и он немедленно телеграфировал ей, что возвращается в Лондон. Затем он приказал лакею собирать вещи к ночному поезду, послал гондольерам в пять раз больше, чем им причиталось, и с легким сердцем взбежал по ступенькам в свою гостиную.

Там его ждало три письма. Одно было от Сибил – полное любви и сочувствия, другие – от матери лорда Артура и от поверенного леди Клементины. Оказалось, что старушка в тот самый вечер обедала у герцогини, прелестно шутила и блистала остроумием, но уехала довольно рано, сославшись на изжогу. Утром ее нашли мертвой в постели; скончалась она, по-видимому, мирно и без боли. Тотчас же послали за сэром Мэтью Ридом, но, разумеется, сделать что-либо было невозможно, и похороны назначены на двадцать второе в Бичем-Чалкот. За несколько дней до смерти она написала завещание и оставила лорду Артуру свой небольшой дом на Керзон-стрит со всей мебелью, личными вещами и картинами, за исключением коллекции миниатюр, которую надлежало вручить ее сестре леди

Маргарет Раффорд, и аметистового ожерелья, завещанного

Сибил Мертон. Дом и имущество не представляли большой ценности, но мистер Мэнсфилд, поверенный леди Клементины, очень просил лорда Артура приехать без промедления и распорядиться насчет неоплаченных счетов, которых было великое множество, ибо покойная вела дела небрежно.

Лорд Артур был чрезвычайно тронут завещанием леди

Клементины и подумал, что мистеру Поджерсу за многое придется ответить. Однако любовь к Сибил затмила все остальное, и сознание выполненного долга несло сладостное успокоение. Когда поезд подошел к вокзалу Чаринг-Кросс, лорд Артур был совершенно счастлив.

Супруги Мертон встретили его весьма радушно, а Сибил взяла с него слово, что больше ничто и никогда не разлучит их. Свадьбу назначили на седьмое июня. Жизнь вновь наполнилась яркими, лучезарными красками, и к лорду Артуру вернулась его прежняя веселость.

Но однажды, когда в сопровождении Сибил и поверенного леди Клементины он разбирал вещи в доме на

Керзон-стрит, не спеша сжигал связки поблекших писем и выгребал из комодов разнообразную мелочь, его юная невеста вдруг радостно вскрикнула.

– Что ты там нашла, Сибил? – спросил лорд Артур, с улыбкой оторвавшись от своего занятия.

– Посмотри, Артур, какая прелестная бонбоньерка. Ах, как красиво! Ведь это голландская работа? Подари ее мне, пожалуйста. Я знаю, аметисты будут мне к лицу только через семьдесят лет.

Это была коробочка из-под аконитина.

Лорд Артур вздрогнул, и легкий румянец разлился по его щекам. Он почти совершенно забыл о содеянном, и ему показалось примечательным, что именно Сибил, ради которой он пережил это ужасное волнение, первой напомнила о нем.

– Ну конечно, возьми ее, Сибил. Это я сам подарил бедной леди Клем.

– Правда? Вот спасибо, Артур. И конфетку тоже можно взять? Я и не знала, что леди Клементина была сластеной.

Я думала, такие умные дамы не едят конфет.

Лорд Артур страшно побледнел, и в сознании его метнулась чудовищная мысль.

– Конфетку, Сибил? О чем ты? – медленно и с трудом проговорил он.

– В бонбоньерке осталась конфетка, вот и все. Она вся старая и пыльная, и есть я ее не собираюсь. Что случилось, Артур? Какой ты бледный!

Лорд Артур кинулся к ней и схватил коробочку. В ней лежала янтарного цвета пилюля с ядовитой жидкостью.

Леди Клементина умерла своей смертью!

Лорд Артур был повергнут в отчаяние. Швырнув пилюлю в камин, он со страдальческим возгласом повалился на диван.

V

Мистер Мертон всерьез огорчился, узнав, что свадьба откладывается вторично, а леди Джулия, уже успевшая заказать себе платье, приложила немало стараний, убеждая

Сибил расторгнуть помолвку. Но хотя Сибил нежно любила мать, вся ее жизнь принадлежала лорду Артуру, и уговоры леди Джулии нисколько не поколебали ее. Что до самого лорда Артура, то он лишь спустя несколько дней пришел в себя, и нервы его были расстроены чрезвычайно.

Однако здравый смысл по своему замечательному обыкновению восторжествовал, и трезвый, практический характер лорда Артура направил его мысли по пути твердой логики. Раз яд не сработал, требуется динамит или какое-либо другое взрывчатое вещество.

Он опять взял список знакомых и родственников и, подумав, решил взорвать своего дядю, декана Чичестера.

Декан был человеком исключительной культуры и образованности; он страстно любил часы всех видов и обладал изумительной коллекцией часов от пятнадцатого века до наших дней. В этом увлечении достопочтенного декана лорд Артур усмотрел блестящую возможность для осуществления своего плана. Другой вопрос – где достать взрывное устройство. Он ничего не нашел на сей счет в

«Лондонском справочнике» и решил, что едва ли есть смысл обращаться в Скотланд-Ярд, ибо полиция никогда ничего не знает о действиях динамитчиков до самого взрыва, да и потом знает ненамного больше.

Вдруг лорд Артур вспомнил, что у него есть приятель по фамилии Рувалов – молодой русский весьма радикальных настроений, с которым он познакомился минувшей зимой в салоне леди Уиндермир. Считалось, что граф

Рувалов пишет биографию Петра Первого и приехал в

Англию для изучения документов, связанных с пребыванием монарха на Британских островах в качестве корабельного плотника, однако многие подозревали, что Рувалов работает на нигилистов, и было очевидно, что его присутствие в Лондоне отнюдь не одобряется посольством

Российской империи. Лорд Артур заключил, что это тот самый человек, который ему нужен, и однажды утром отправился в его комнаты в Блумсбери за советом и помощью.

– Значит, вы всерьез занялись политикой? – спросил граф Рувалов, выслушав лорда Артура, но Артур терпеть не мог рисоваться и сейчас нее признался, что социальные вопросы его совершенно не интересуют, а взрывное устройство нужно ему по семейному делу, которое касается его одного.

Граф Рувалов в изумлении посмотрел на него, но, убедившись, что он не шутит, написал на листке бумаги адрес, поставил свои инициалы и протянул листок лорду

Артуру.

– Имейте в виду, старина, Скотланд-Ярд дорого бы дал за этот адрес.

– Но он его не получит! – смеясь, воскликнул лорд

Артур. С чувством пожав руку своему русскому другу, он сбежал вниз по лестнице, взглянул на записку и велел кучеру гнать к Сохо-сквер.

Там он отпустил экипаж; и по Грик-стрит дошел до переулка под названием Бейлз-Корт. Нырнув под арку, он оказался в глухом дворике, где, по-видимому, помещалась французская прачечная: между домами была протянута сеть бельевых веревок и утренний ветерок слегка трепал белоснежные простыни. Лорд Артур пересек двор и постучал в дверь небольшого зеленого домика. Спустя некоторое время, в течение которого каждое из окон, выходящих во двор, наполнилось любопытными лицами, дверь открылась, и свирепого вида иностранец спросил на скверном английском, что ему нужно. Лорд Артур протянул записку графа Рувалова. Прочитав записку, незнакомец поклонился и проводил лорда Артура в весьма обшарпанную гостиную на первом этаже, а через минуту туда же вбежал герр Винкелькопф, как он звал себя в Англии; в руке у него была вилка, а на шее салфетка, обильно залитая вином.

– Я приехал по рекомендации графа Рувалова, – сказал лорд Артур, поклонившись, – и хотел бы переговорить с вами по делу. Я Смит, мистер Роберт Смит. Мне нужны часы со взрывным устройством.

– Очень рад познакомиться, лорд Артур, – с улыбкой отвечал добродушный немец. – Вы не волнуйтесь, просто я обязан всех знать, а вас я однажды видел у леди Уиндермир. Надеюсь, очаровательная хозяйка салона в добром здравии. Вы не откажетесь присесть за стол? Я как раз завтракаю. Могу предложить великолепный паштет, а мой рейнвейн, как утверждают друзья, лучше того, что подают в германском посольстве.

Не успел лорд Артур смириться с мыслью, что его узнали, как он уже сидел за столом в соседней комнате, потягивая превосходный «Маркобрюннер» из бледно-желтого бокала с имперской монограммой, и вел светскую беседу со знаменитым заговорщиком.

– Часы со взрывчаткой не годятся для вывоза за границу, – объяснял герр Винкелькопф. – Даже если на таможне все благополучно, железнодорожное сообщение –

дело настолько ненадежное, что взрыв, как правило, происходит в пути. Однако если ваш объект находится внутри страны, я готов предоставить вам отменный механизм и гарантировать результат. Могу я спросить, о ком идет речь? Если это кто-нибудь из Скотланд-Ярда или человек, связанный с полицией, я, к сожалению, ничем не смогу вам помочь. Английские сыщики – наши лучшие друзья: благодаря их тупости мы делаем все, что хотим. Каждый из них для меня слишком ценен.

– Уверяю вас, – воскликнул лорд Артур, – полиция тут ни при чем. Часы предназначаются для декана Чичестера.

– Вот как! Я и не подозревал, лорд Артур, что вы такое значение придаете религии. Для нынешней молодежи это редкость.

– Нет-нет, вы меня переоцениваете, герр Винкелькопф,

– краснея, сказал лорд Артур. – Я, право же, ничего не смыслю в теологии.

– Значит, дело сугубо личное?

– Сугубо личное.

Герр Винкелькопф пожал плечами и вышел из комнаты, а через несколько минут вернулся с круглым кусочком динамита и изящными французскими часами, увенчанными бронзовой фигурой Свободы, топчущей гидру деспотии.

Увидев часы, лорд Артур просиял.

– Это как раз то, что нудою! Теперь покажите, как они действуют.

– А вот это мой секрет, – ответил герр Винкелькопф, с законной гордостью созерцая свое изобретение. – Скажите, когда должен произойти взрыв, и я установлю их с точностью до минуты.

– Так, сегодня у нас вторник, и если вы пошлете их немедленно…

– Это невозможно. Я должен закончить важную работу для друзей в Москве. Но завтра я, пожалуй, мог бы их отослать.

– Это вполне меня устроит, – вежливо сказал лорд Артур. – Итак, их доставят декану завтра вечером или в четверг утром. Взрыв назначим, ну, скажем, на двенадцать часов в пятницу. В это время декан всегда дома.

– Пятница, двенадцать часов, – повторил герр Винкелькопф и сделал запись в большом журнале, который лежал на бюро у камина.

– А теперь, – сказал лорд Артур, вставая, – скажите, сколько я вам должен.

– Дело такое простое, лорд Артур, что я, право, ничего с вас не возьму. Динамит стоит семь шиллингов шесть пенсов, часы – три фунта десять шиллингов, доставка – порядка пяти шиллингов. Для меня удовольствие уважить друга графа Рувалова.

– Но ваши труды, герр Винкелькопф?

– Пустяки! Мне это приятно. Я не работаю за деньги, я живу исключительно ради своего искусства.

Лорд Артур положил на стол четыре фунта два шиллинга и шесть пенсов, поблагодарил добродушного немца и, не без труда уклонившись от приглашения на товарищеский ужин анархистов в ближайшую субботу, вышел из дома и зашагал к Гайд-парку.

Следующие два дня он провел в состоянии крайнего возбуждения, а в пятницу в двенадцать часов отправился в

«Букингем», чтобы там ждать новостей. В течение долгих послеобеденных часов флегматичный швейцар вывешивал в холле телеграммы из разных концов страны, в которых сообщалось о результатах скачек и бракоразводных процессов, о погоде и проч., в то время как аппарат выбивал на ленте бесконечные подробности ночного заседания палаты общин и детали небольшой паники на бирже. В четыре часа принесли вечерние газеты, и лорд Артур устремился в библиотеку, прихватив «Пэлл-Мэлл», «Сент-Джеймс газетт», «Глоб» и «Эко», чем вызвал крайнее негодование полковника Гудчайлда, который мечтал прочесть сообщения о своем утреннем выступлении в Мэншн-Хаус по вопросу об англиканских миссиях в Южной Африке и о целесообразности назначения черных епископов в каждой провинции, но почему-то имел сильное предубеждение против «Ивнинг ньюс». Ни в одной из газет, однако, даже не упоминался Чичестер, и лорд Артур понял, что покушение не удалось. Это был неслыханный удар, и на время лорд Артур совершенно лишился присутствия духа. Герр

Винкелькопф, к которому он отправился на следующий день, пространно извинялся и предложил ему бесплатно еще одни часы или ящик нитроглицериновых бомб по номинальной цене. Но лорд Артур более не доверял взрывчатке, да и сам герр Винкелькопф признал, что в наше время ничто, даже динамит, невозможно достать в чистом, неразбавленном виде. Однако, отметив, что механизм почему-то не сработал, немец высказал надежду, что часы еще могут взорваться, и в качестве примера рассказал о барометре, который он однажды послал военному коменданту Одессы. Хотя взрыв был запланирован на десятый день, произошел он спустя три месяца. Правда, в результате на воздух взлетела лишь одна из горничных, тогда как сам комендант за месяц до этого уехал из города, но отсюда видно, что динамит в сочетании с соответствующим механизмом есть мощное, хотя и не вполне пунктуальное средство. Это наблюдение несколько утешило лорда Артура, но даже тут его ждало разочарование, ибо два дня спустя, когда он поднимался по лестнице, герцогиня позвала его в свой будуар и показала письмо, только что полученное из Чичестера.

– Джейн пишет прелестные письма, – сказала герцогиня. – Прочти. Право, не хуже тех романов, что нам присылают от Мьюди.

Лорд Артур выхватил у нее письмо. Вот что он прочел: Дом декана, Чичестер, 27 мая

Дорогая тетушка!

Огромное спасибо за фланель и саржу для Доркасского общества. Я с вами совершенно согласна в том, что желание этих людей красиво одеваться – нелепость, но теперь все сплошь радикалы и атеисты, и так трудно их убедить, что не следует подражать в одежде высшему сословию. К

чему мы придем, не знаю. Как папа часто говорит в своих проповедях, в мире нет больше веры.

У нас был забавный случай с часами, которые папа в прошлый четверг получил от неизвестного почитателя. Их прислали из Лондона в деревянном ящике, с уведомлением о том, что доставка оплачена, и папа думает, что это подарок от кого-то, кто прочитал его замечательную проповедь «Свобода или вседозволенность?», потому что на часах сделана женская фигура, и папа говорит, что у нее на голове фригийский колпак, то есть символ свободы.

По-моему, колпак совсем не изящный, но папа говорит, что он исторический, а это, конечно, другое дело. Паркер распаковал часы, и папа поставил их на каминную доску в библиотеке, и мы все там сидели в пятницу утром, когда часы пробили полдень, и вдруг послышалось жужжание, что-то чуть-чуть задымилось, и богиня свободы упала и разбила себе нос о каминную решетку! Мария, кажется, испугалась, но это было так смешно, что мы с Джеймсом хохотали до слез, и даже папа развеселился. Когда мы посмотрели, оказалось, что это вроде будильника: если установить их на определенный час и под молоточек положить капсюль и немного пороху, то они «взрываются», когда захочешь. Папа сказал, что в библиотеке им не место, так как от них будет шумно, и Реджи забрал их себе в классную комнату и там теперь целый день устраивает крошечные взрывы. Как вы думаете, если подарить такие часы Артуру на свадьбу, он будет доволен? В Лондоне, наверное, они теперь в моде. Папа говорит, что от них есть польза, так как они показывают, что свобода непродолжительна и ее падение неизбежно. Папа говорит, что свободу придумали во времена французской революции. Какой ужас!

Теперь я иду в общество, где обязательно прочту вслух ваше поучительное письмо. Как верно вы пишете, дорогая тетушка, что людям низкого сословия надлежит ходить в том, что не к лицу. И в самом деле, разве не абсурд, что они так заботятся о платье, когда и в этой жизни, и за гробом есть столько истинно важных дел! Я так рада, что с вашим поплином в цветочек все вышло удачно и кружево нигде не разорвалось. Я сейчас надела желтый атлас, который вы мне подарили в среду у епископа, и, по-моему, все хорошо.

Как вы думаете, нужны ли банты? Дженингс говорит, что теперь все носят банты, а нижняя юбка должна быть с оборочками. Реджи только что устроил очередной взрыв, и папа распорядился, чтобы часы отнесли на конюшню. Кажется, они уже не так нравятся папе, как вначале, хотя он очень польщен тем, что ему прислали такую красивую и хитроумную вещицу. Это показывает, что люди читают его проповеди со вниманием.

Папа передает привет, также и Джеймс, Реджи и Мария.

Надеюсь, дядя Сесл больше не мучится подагрой. Остаюсь вашей любящей племянницей,

Джейн Перси.

P. S. Пожалуйста, напишите про банты. Дженнигс уверяет, что это ужасно модно.

Лорд Артур с такой горестной серьезностью читал письмо, что герцогиня расхохоталась.

– Артур, дитя мое, я больше не стану тебе показывать письма молодых девушек! Но что мне ответить про часы?

По-моему, очаровательное изобретение, я бы и сама не отказалась.

– Я о них невысокого мнения, – с грустной улыбкой ответил Артур и, поцеловав мать, вышел из комнаты.

Поднявшись к себе, он бросился на диван, и глаза его наполнились слезами. Он сделал все, что мог, чтобы совершить это убийство, но оба раза потерпел неудачу, причем не по своей вине. Он честно пытался выполнить свой долг, но сама судьба предательски отвернулась от него. Он пронзительно ощутил бесплодность благих намерений, тщетность всяких попыток жить достойно. Наверное, надо все же расторгнуть помолвку. Сибил, конечно, будет страдать, но страдания не в силах бросить тень на столь чистую, возвышенную душу. Что до него, ему теперь все равно. Всегда найдется война, в которой можно погибнуть, или какое-нибудь дело, за которое легко умереть. Раз в жизни нет больше радости, то и смерть не страшна. Пусть судьба распорядится им как хочет; сам он ей больше не помощник.

В половине восьмого он оделся и поехал в клуб. Там был Сэрбитон в компании молодых людей, и лорду Артуру пришлось с ними ужинать. Их банальные разговоры и праздные шутки были ему неинтересны, и как только принесли кофе, он покинул их, придумав какой-то предлог.

Внизу швейцар вручил ему конверт. Это была записка от герра Винкелькопфа, который писал, что может предложить взрывающийся зонтик, и убедительно просил зайти к нему на следующий день. Это новейшее изобретение –

зонтик, который взрывается, едва его раскрывают, – только что прислали из Женевы. Лорд Артур разорвал записку на мелкие кусочки. Он уже решил, что с него довольно экспериментов. Спустившись к набережной Темзы, он сел на скамейку и несколько часов просидел, глядя на реку. Луна блестела, как львиный глаз, сквозь рыжеватую гриву облаков, и бесчисленные звезды, рассыпанные по небосклону, сверкали, как золотая пыль на лиловом своде. Иногда на мутной воде появлялась баржа и уплывала, влекомая отливом, в то время как железнодорожные сигналы переключались с зеленого на пурпурный и поезда с ревом проносились по мосту. Прошло время, и часы на башне парламента пробили двенадцать; казалось, лондонская ночь вздрагивает с каждым ударом звучного колокола.

Затем железнодорожные огни погасли; остался лишь один зажженный фонарь – как крупный рубин на высокой мачте, и шум города стал затихать.

В два часа ночи лорд Артур встал и побрел по направлению к Блэкфрайерз. Каким все казалось нереальным! Как в причудливом сне! Дома за рекой словно выстроены из мрака, как будто тени и серебристый свет перекроили мир.

Огромный купол собора святого Павла повис, как пузырь, в сумрачном пространстве.

Приближаясь к «Игле Клеопатры», лорд Артур увидел человека, облокотившегося о парапет. На мгновение тот поднял голову, и свет фонаря упал ему прямо в лицо.

Это был мистер Поджерс, хиромант! Всякий без труда узнал бы его дряблые, опухшие щеки, очки в золотой оправе, тошнотворную улыбочку полных губ.

Лорд Артур остановился. Его осенила блестящая мысль, и он тихо подкрался сзади. В одно мгновение он схватил мистера Поджерса за ноги и швырнул в Темзу.

Послышалось грубое проклятие, шумный всплеск, и снова все стихло. Лорд Артур всмотрелся в залитую лунным светом воду, но увидел лишь медленно крутящуюся на поверхности шляпу хироманта. Потом утонула и шляпа, и от мистера Поджерса не осталось ни следа. Внезапно ему показалось, что грузная фигура всплыла у лестницы возле моста, и сердце его похолодело от сознания новой неудачи, но то была лишь игра теней, и, когда луна вновь выглянула из-за облака, тени рассеялись. Наконец-то он, кажется, выполнил веление судьбы! Испустив глубокий вздох облегчения, он прошептал имя Сибил.

– Вы что-нибудь уронили, сэр? – произнес голос у него за спиной.

Повернувшись, он увидел полицейского с сигнальным фонарем.

– Ничего существенного, сержант, – ответил он с улыбкой, и, остановив проезжающего извозчика, велел ехать на Белгрейв-сквер.

В течение следующих дней он разрывался между надеждой и страхом. Бывали мгновения, когда ему казалось, что мистер Поджерс вот-вот войдет в гостиную, но в другие минуты он верил, что судьба не может быть к нему так несправедлива. Дважды он отправлялся к дому хироманта на Уэст-Мун-стрит, но не мог заставить себя позвонить. Он жаждал определенности и боялся ее.

Наконец она пришла.

Сидя в клубе, он пил чай и рассеянно слушал рассказ

Сэрбитона о последнем ревю в «Гейети», когда официант принес вечерние газеты. Взяв «Сент-Джеймс газетт», он принялся вяло переворачивать страницы, как вдруг его взгляд остановился на странном заголовке:

САМОУБИЙСТВО ХИРОМАНТА

Побледнев от волнения, он начал читать заметку. Вот что в ней говорилось:

«Вчера утром, около семи часов, прямо перед гостиницей «Корабль» в Гринвиче на берег вынесло тело известного хироманта, м-ра Септимуса Р. Поджерса. М-р

Поджерс исчез несколько дней тому назад, вызвав серьезное беспокойство в кругах, близких к хиромантии. Предполагают, что он покончил жизнь самоубийством при временном помутнении рассудка, происшедшем от переутомления. Таков вердикт, вынесенный после дознания.

М-р Поджерс только что завершил работу над крупным трактатом под названием «Человеческая рука», который вскоре будет опубликован и, без сомнения, привлечет внимание пытливых читателей. Покойному было 65 лет, родственников он не оставил».

Лорд Артур ринулся из клуба с газетой в руках, чрезвычайно удивив швейцара, который тщетно пытался остановить его, и немедленно отправился на Парклейн. Сибил увидела его в окно, и что-то подсказало ей, что он несет добрую весть. Она сбежала ему навстречу и, едва взглянув на его сияющее лицо, поняла, что теперь все хорошо.

– Милая Сибил, – воскликнул лорд Артур, – давай поженимся, завтра!

– Вот глупый мальчик. Ведь еще и торт не заказан! –

отвечала Сибил, смеясь сквозь слезы.

VI

В день свадьбы – тремя неделями позже – собор святого

Петра заполнила элегантная толпа. Надлежащий текст был превосходно прочитан Деканом Чичестера, и все согласились, что трудно себе представить пару красивее, чем жених и невеста. Но они были не только красивы – они были счастливы. Лорд Артур ни на минуту не сожалел о том, что выстрадал ради Сибил, а Сибил, со своей стороны, подарила ему лучшее, что может дать женщина мужчине: нежность, любовь и поклонение. Их романтическую любовь не убила реальность. Они навсегда сохранили молодость.

Несколько лет спустя, когда у них родились двое очаровательных детей, леди Уиндермир приехала погостить в

Элтон-Прайери – великолепный старый дом, который герцог подарил сыну на свадьбу. Как-то после обеда, когда они с леди Артур Сэвил сидели под большой липой в саду, глядя, как мальчик и девочка бегают по розовой аллее,

словно солнечные зайчики, леди Уиндермир вдруг взяла хозяйку дома за руку и спросила:

– Ты счастлива, Сибил?

– Конечно, дорогая леди Уиндермир. Ведь и вы счастливы, правда?

– Я не успеваю быть счастливой, Сибил. Мне всегда нравится мой самый новый знакомый. Но стоит узнать его поближе, как мне становится скучно.

– Разве ваши львы вас не радуют, леди Уиндермир?

– Львы? Господь с тобой! Львы хороши на один сезон.

Как только им подстригут гриву, они превращаются в банальнейшие создания. К тому же они дурно себя ведут с теми, кто к ним добр. Ты помнишь этого ужасного мистера

Поджерса? Шарлатан, каких мало! Это меня, впрочем, совершенно не беспокоило, и, даже когда он вздумал просить денег, я не слишком рассердилась. Но когда он стал объясняться мне в любви, я не выдержала. Из-за него я возненавидела хиромантию. Теперь я увлекаюсь телепатией, это намного интереснее.

– Только не говорите плохо о хиромантии, леди Уиндермир; это единственный предмет, о котором Артур не любит шутить. Уверяю вас, я не преувеличиваю.

– Не хочешь нее ты сказать, что он в нее верит?

– Спросите его сами, леди Уиндермир. Вот он.

На дорожке и в самом деле появился лорд Артур: в руке у него был букет желтых роз, а вокруг него весело танцевали дети.

– Лорд Артур!

– Да, леди Уиндермир?

– Неужели вы действительно верите в хиромантию?

– Конечно, верю, – с улыбкой ответил молодой человек.

– Но почему?

– Потому что я обязан ей всем своим счастьем, – негромко проговорил он и сел в плетеное кресло.

– Но помилуйте, лорд Артур, чем вы ей обязаны?

– Сибил, – ответил он и протянул жене розы, глядя прямо в ее синие глаза.

– Какой вздор! – вскричала леди Уиндермир. – Я в жизни не слышала такой нелепости!

ПОРТРЕТ Г-НА У. Г.

I

Пообедав с Эрскином в его небольшом уютном домике на Бердкейдж-Уок, мы сидели и беседовали в библиотеке, куда подали кофе и папиросы. Случилось так, что речь зашла о литературных подделках. Теперь уже не скажу, что натолкнуло нас на эту несколько необычную – при таких обстоятельствах тему, но помню точно, что мы долго говорили о Макферсоне, Айерленде и Чаттертоне, причем в отношении последнего я настойчиво доказывал, что его так называемые подделки суть не что иное, как попытка добиться совершенства художественного воплощения, что мы не вправе спорить с автором по поводу формы, избранной им для своего произведения, и что, поскольку всякое искусство является, до известной степени, действием – стремлением достичь самовыражения в некой области воображаемого, свободной от досадных помех и ограничений реальной жизни, то осуждать художника за подделку – значит смешивать этическую проблему с проблемой эстетической.

Эрскин, который был много старше меня и до сих пор слушал с насмешливо-почтительным видом умудренного жизнью сорокалетнего человека, вдруг положил мне руку на плечо и спросил:

– Ну, а что бы ты сказал о молодом человеке, который имел странную теорию об одном произведении искусства, верил в нее и прибег к подделке, чтобы доказать свою правоту?

– О, это совсем другое дело, – ответил я.

Несколько мгновений Эрскин молчал, глядя на тоненькую серую струйку дыма, поднимающуюся с Кончика его папиросы.

– Да, пожалуй, – промолвил он после паузы, – совсем другое.

Что-то в тоне его голоса – быть может, легкий оттенок горечи, – возбудило мое любопытство.

– А ты что, знал когда-нибудь такого человека? –

спросил я.

– Да, – отозвался он, бросая папиросу в камин. – Я говорил о моем близком друге, Сириле Грэхэме. Он был очень обаятелен, очень сумасброден и очень бессердечен.

Однако именно он оставил мне единственное наследство, которое я получил за всю жизнь.

– И что же это было? – поинтересовался я.

Эрскин поднялся с кресла, подошел к стоявшему в простенке между двумя окнами высокому инкрустированному шкафу, отпер его и тотчас вернулся, держа в руке небольшой, писанный на доске портрет, заключенный в старинную, немного потемневшую раму елизаветинского стиля.

На портрете был изображен в полный рост юноша в костюме шестнадцатого века. Он стоял у стола, положив правую руку на раскрытую книгу. Лет семнадцати на вид, он поражал необычайной, хотя и несколько женственной красотой. Собственно, если бы не одежда и коротко подстриженные волосы, лицо его, с мечтательными печальными глазами и тонко очерченным алым ртом, можно было бы принять за лицо девушки. Манерой, в особенности тем,

как были написаны руки, картина напоминала позднего

Франсуа Клуэ. Причудливый узор золотого шитья на черном бархатном камзоле и ярко-синие переливы фона, который так чудесно оттенял цвет костюма, сообщая ему какую-то светящуюся прозрачность, были вполне в духе

Клуэ; да и две маски – Трагедии и Комедии, – несколько нарочито помещенные на переднем плане, подле мраморного столика, отличала та строгость мазка и линий, столь непохожая на легкое изящество итальянцев, которую великий фламандский мастер так и не утратил полностью, даже живя при французском дворе, и которая сама по себе всегда была характерным признаком северного темперамента.

– Прелестная вещица, – заметил я. – Но кто же этот очаровательный юноша, чью красоту так счастливо сохранило для нас Искусство?

– Перед тобой портрет господина У. Г., – с грустной улыбкой ответил Эрскин.

Не знаю, возможно, то была всего лишь случайная игра света, но мне показалось, что в глазах его блеснули слезы.

– Господина У. Г., – повторил я. – А кто он такой, этот

У. Г.?

– Неужели не помнишь? Посмотри на книгу у него под рукой.

– Там как будто что-то написано, вот только не разберу что, – откликнулся я.

– Вот лупа, попытайся разглядеть, – сказал Эрскин, лицо которого не покидала все та же грустная улыбка.

Я взял лупу и, придвинув лампу поближе, принялся с трудом читать рукописные строчки, выведенные замысловатой старинной вязью: «Тому единственному, кому обязаны появлением нижеследующие сонеты…»

– Боже милостивый! – воскликнул я. – Да не шекспировский ли это У. Г.?

– Так говорил и Сирил Грэхэм, – пробормотал Эрскин.

– Но ведь юноша ничуть не похож на лорда Пемброка, –

возразил я. – Я же отлично знаю портреты из Пенхерста. Не далее как несколько недель назад мне довелось побывать в тех местах.

– А ты и в самом деле полагаешь, что сонеты посвящены лорду Пемброку?

– Совершенно в этом уверен, – ответил я. – Пемброк, сам Шекспир и г-жа Мэри Фиттон как раз и есть те три фигуры, что выступают в сонетах; на этот счет не может быть никаких сомнений.

– Что ж, я с тобой согласен, – сказал Эрскин, – но так я считал не всегда. Когда-то я верил – да, пожалуй, когда-то я верил в Сирила Грэхэма и его теорию.

– В чем же она состояла? – спросил я, глядя на прекрасный портрет, который уже начинал как-то странно меня завораживать.

– О, это длинная история, – ответил Эрскин, забирая у меня портрет, как мне показалось тогда, довольно неучтиво, – очень длинная история. Но если хочешь, я тебе ее расскажу.

– Меня всегда очень занимали всякие теории относительно этих сонетов, – сказал я, – но теперь я вряд ли поверю в какую-либо новую идею. В деле этом уже ни для кого нет загадки. Да и была ли она там когда-нибудь вообще, сказать трудно.

– Раз уж я сам не верю в эту теорию, тебя мне и подавно не убедить, – рассмеялся Эрскин. – Однако она все же не лишена интереса.

– Конечно, рассказывай, – согласился я. – Если история хоть вполовину так хороша, как портрет, я буду более чем доволен.

– Ну что ж, начну, пожалуй, с того, – сказал Эрскин, зажигая новую папиросу, – что поведаю тебе о самом Сириле Грэхэме. Познакомились мы в Итоне, где жили в одном пансионе. Я был на год или два старше, однако нас связывала теснейшая дружба, и мы не разлучались ни в играх, ни в трудах. Разумеется, игр было гораздо больше, чем трудов, но не могу сказать, чтобы я об этом сожалел.

Не получить основательного образования в общепринятом смысле слова – всегда преимущество, и то, что я приобрел на игровых площадках в Итоне, пригодилось мне ничуть не меньше, чем все, чему меня научили в Кембридже. Надо тебе сказать, что ни отца, ни матери у Сирила не было. Они погибли, когда их яхта потерпела ужасное крушение у берегов острова Уайт. Отец его был на дипломатической службе и женился на дочери – кстати, единственной –

старого лорда Кредитона, который по смерти родителей

Сирила стал его опекуном. Не думаю, чтобы лорд Кредитон очень любил Сирила. Он так до конца и не простил дочери, что она вышла замуж за человека без титула. Это был чудаковатый старый аристократ, который ругался, как уличный торговец, а манерами походил на деревенского мужлана. Помню, как однажды я повстречался с ним в

Актовый день. Он что-то буркнул, сунул мне в руку соверен и выразил это желание, чтобы я не вырос «дрянным радикалом» вроде моего отца. Сирил не питал к нему особой привязанности и весьма охотно проводил большую часть каникул у нас в Шотландии. Да и вообще с дедом они никогда не ладили. Сирил считал его грубияном, а он его –

изнеженным мальчишкой. Наверное, в некоторых отношениях Сирил и вправду был изнежен, что, впрочем, не мешало ему превосходно ездить верхом и отменно фехтовать. Собственно, великолепно владеть рапирой он научил ся еще в Итоне. Однако вид он имел женственно томный, немало гордился своей красотой и испытывал глубокую неприязнь к футболу. Две вещи доставляли ему истинное наслаждение – поэзия и актерская игра. В Итоне он имел обыкновение наряжаться в старинный костюм и читать из

Шекспира, а когда мы отправились продолжать учебу в

Тринити-колледж, он в первом же семестре вступил в

Любительское театральное общество. Помнится, я всегда очень завидовал его искусству. Я был до нелепого привязан к Сирилу – вероятно, потому, что в чем-то мы были так несхожи. Я был нескладным хилым юношей с огромными ступнями и ужасно веснушчатым лицом. В шотландских семьях веснушки передаются из поколения в поколение, как в английских – подагра. Сирил, однако, говорил, что из этих двух напастей предпочитает все же подагру. Внешности он действительно придавал до смешного большое значение и однажды даже прочел в нашем дискуссионном обществе эссе, в котором доказывал, что лучше хорошо выглядеть, чем хорошо поступать. Сам он был, право же, изумительно красив. Люди, не любившие Сирила, – пошлые глупцы, университетские наставники и студенты, готовившиеся к духовному поприщу, – говорили, что он миловиден, и только, но на самом деле в лице его было нечто гораздо большее, нежели обыкновенная миловидность. Я никогда, кажется, не знал более обворожительного создания, и сравниться с ним в грациозности движений и изяществе манер не мог решительно никто. Он очаровывал всех, кого стоило очаровывать, и очень многих, кто этого не заслуживал. Часто он бывал своенравен и капризен, я же считал его чудовищно неискренним. Последнее, полагаю, было в основном следствием его безмерного желания нравиться. Бедный Сирил! Как-то я сказал ему, что он находит удовольствие в успехах весьма невысокого сорта, но он лишь расхохотался в ответ. Он был ужасающе испорчен.

Думаю, впрочем, что все обаятельные люди испорчены. В

этом и кроется секрет их привлекательности.

Однако пора рассказать об игре Сирила. Тебе, конечно, известно, что женщин в Любительское театральное общество не принимают. Во всяком случае, так было в мое время. Не знаю, как обстоит дело сейчас. Ну и, разумеется, женские роли всегда доставались Сирилу. Когда ставили

«Как вам это понравится», он играл Розалинду. В этой роли он был великолепен. Собственно говоря, Сирил Грэхэм был единственной безупречной Розалиндой из тех, что мне довелось видеть. Невозможно описать тебе всю прелесть, всю утонченность, всю изысканность его игры. Она произвела невообразимую сенсацию, и скверный маленький театрик, где тогда давала представления труппа, каждый вечер был переполнен. Даже сейчас, читая пьесу, я не могу не думать о Сириле. Она была точно специально для него написана. На следующий год он окончил университет и уехал в Лондон готовиться к поступлению на дипломатическую службу. Но душа у него не лежала к занятиям.

Целыми днями он читал сонеты Шекспира, а по вечерам отправлялся в театр. Разумеется, больше всего на свете он хотел стать актером. Однако я и лорд Кредитон сделали все, что в наших силах, чтобы ему помешать. Кто знает, пойди Сирил на сцену, возможно, он был бы жив до сих пор. Давать советы, знаешь ли, вообще глупо, разумные же советы – просто губительно. Надеюсь, ты не совершишь подобной ошибки. А если все-таки совершишь, то очень в этом раскаешься.

Впрочем, перейду к тому, что составляет суть этой истории. Однажды я получил от Сирила письмо с просьбой в тот же вечер приехать к нему на квартиру. Он занимал несколько прекрасных комнат на Пикадилли, выходивших окнами на Грин-парк. Поскольку я и так бывал у него каждый день, меня, признаться, удивило то, что он дал себе труд написать мне. Я, конечно, приехал и застал моего друга в состоянии величайшего волнения. Он объявил, что разгадал наконец тайну шекспировских сонетов, что все знатоки и критики пошли по совершенно ложному пути и что он первый, опираясь лишь на сведения, содержащиеся в самих сонетах, открыл, кто был в действительности господин У. Г. Он был прямо-таки вне себя от восторга и долго не хотел объяснять, в чем заключается его теория. В конце концов он принес целую кипу заметок, взял с камина томик

Шекспира, устроился в кресле и прочел мне длинную лекцию по столь заинтересовавшему его предмету.

В самом начале он указал на то, что молодой человек, которому Шекспир посвятил эти полные необычайной страсти стихи, должен быть кем-то, кто сыграл поистине исключительную роль в развитии его драматического таланта, и что подобного нельзя сказать ни о лорде Пемброке, ни о лорде Саутгемптоне. Кто бы он ни был, он не мог принадлежать к знатному роду, о чем достаточно ясно свидетельствует 25-й сонет, где Шекспир, сравнивая себя с «любимцами сиятельных вельмож», прямо говорит: Пускай обласканный счастливою звездою

Гордится титулом и блеском славных дел, А мне, лишенному даров таких судьбою,

Мне почесть высшая досталася в удел28 , –

и в конце сонета радуется тому, что человек, внушивший ему такое обожание, из простого сословия, и дружбе их не грозят капризы фортуны:

Но я любим, любя, и жребий мой ценю,

Он не изменит мне, и я не изменю29 .

Этот сонет, заявил Сирил, был бы совершенно непонятен, если предположить, что адресован он лорду Пемброку или графу Саутгемптону, – ведь и тот, и другой стояли на высшей ступени английского общества и могли быть с полным основанием названы «сиятельными вельможами». В подтверждение своей точки зрения он прочел мне 124-й и 125-й сонеты, где Шекспир говорит, что его любовь не «дитя удачи» и что ее «не создал случай».

28 Перевод В. Мазуркевича.

29 Перевод С. Маршака.

Я слушал с живым интересом, ибо не думаю, чтобы кто-нибудь раньше обратил внимание на эти факты, однако дальнейшее было еще любопытнее и, как мне показалось тогда, лишало всяких оснований притязания Пемброка.