Часть первая. Ландшафт

О утесник Дитчлинг-Бикон,

От солнца золотишься весь.

Эти строки английский поэт Альфред Норман написал в 1917 году. Он описывал крутые холмы, которые высятся севернее Брайтона. Если взглянуть с их вершин в одну сторону, то можно увидеть Английский канал, а с другой стороны открывается вид на пестрое лоскутное одеяло лесов и полей, по которому рассыпаны крошечные деревни с домами из серого камня. Далее Норман описывает «плавные склоны Даунленда» и прогулки «в компании с жаворонком, / С морским ветром в друзьях». Данное им описание, пусть, наверное, и витиеватое, в точности отражает «английскость» этого суссекского пейзажа: в превосходный воскресный весенний день, когда солнечные лучи пробиваются сквозь прорехи в бегущих по небу облаках, накидывая на окрестности постоянно меняющийся узор мягкого света, на склонах появляются десятки людей. Кто сидит на невысоких каменных оградах, подальше от ветра, подняв воротники теплых пальто и припадая к термосам, извлеченным из багажников; кто, хрустя подошвами ботинок по известняку и песчанику, прогуливается по тропинкам, что протянулись вдоль гряды Южного Даунса, причем двухсотсорокавосьмиметровый холм Бикон — из числа самых высоких. Отсюда цепь холмов простирается на восток и на запад — голые травянистые вершины, на которых торчат редкие деревца, качающиеся и кланяющиеся под яростными порывами ветра, что порой обрушиваются на это незащищенное от стихии место.

Дитчлинг-Бикон принадлежит Национальному тресту[1]и был передан ему для использования в благотворительных целях в память о летчике-истребителе, сбитом неподалеку в годы Второй мировой войны в ходе «Битвы за Англию». (На одном из местных указателей можно прочитать: «Владельцы собак, благодарим вас за поведение ваших питомцев».) Однако, несмотря на всю английскость характерного пейзажа, существует его связь с Альпами, лежащими в пятистах милях южнее: несомненно, Альфред Норман не знал об этом, как, по всей вероятности, не подозревают и многие из тех, кто по уикендам прохаживается меловыми тропинками холмов Даунса: Южный Даунс сформировали те же самые мощные тектонические процессы, которые вознесли альпийские хребты Центральной Европы около шестидесяти миллионов лет назад. Эти грандиозные силы породили геологическую рябь, распространившуюся на сотни миль, выгнувшую и смявшую земную твердь в гряды возвышенностей поскромнее, как, например, холмы южной Англии. Существование таких связей было установлено совсем недавно: когда над Южным Даунсом шла «Битва за Англию», любого геолога, рискнувшего предположить, что формирование этих холмов каким-то образом связано с образованием Альп, осмеяли бы коллеги по лаборатории.

Геолог Ричард Форти указывает, что Лохцайтен в долине Сернфа в центральной Швейцарии дает ключ к пониманию сил, создавших Альпы. «На этой части земной поверхности все перемешано и перевернуто вверх тормашками, — писал он в книге «Земля: сокровенная история». — Там громадные плиты скальной породы могут быть перекособочены, как смявшиеся при подбрасывании на сковороде блины, и там же высокие горы, чьи кручи бросают вызов самым опытным альпинистам, могут оказаться не более чем верхушкой, гребнем гигантской геологической складки. В этом месте природа не отказала себе в удовольствии перелопатить геологические пласты с таким размахом, что создала головоломные скальные выверты, ставшие сущим мучением для умов ученых». В этом месте, по утверждению Форти, находится «одно из святилищ геологической науки».

Эти «головоломные скальные выверты», настолько озадачившие ученых, представляют собой изгибы пластов земной поверхности столь мощные, что целые участки скал сминаются и складываются слоями. В Лохцайтене темная, серого цвета сланцеватая порода, известная как флиш, — ее образуют слои отложений морского дна, которые с тех пор затвердели и уплотнились, — лежит под породой, известной под названием «веррукано». Та состоит из гальки, приобретшей вытянутую или удлиненную форму из-за воздействия на нее сильного давления и высокой температуры, а такие условия существуют только в глубинах земной коры. Когда-то флиш добывали неподалеку, возле Энги, отправляя затем на плотах вниз по Рейну до самого Роттердама. В XIX веке швейцарский палеонтолог Луи Агассис побывал в каменоломнях у Энги и обнаружил во флише окаменелости живых существ, которых он никогда раньше не встречал. Он решил, что открыл какие-то новые виды, неизвестные в то время науке. Но Агассис ошибался. Это были окаменелости хорошо знакомых видов морских рыб, только претерпевшие деформацию, искаженные почти до полной неузнаваемости последующим движением породы, в которой те оказались погребены.

Лохцайтен ставит две геологические загадки: во-первых, как порода, имеющая возраст более двухсот пятидесяти миллионов лет (веррукано), оказалась поверх породы (флиш), которая насчитывает всего лишь двадцать восемь миллионов лет; и, во-вторых, почему окаменелые остатки морских животных обнаружены в породе так далеко от моря и вдобавок вознесены на столь большую высоту?

До XX столетия никто не осмеливался предполагать, что появление горных хребтов может быть результатом грандиозных, охватывающих целые континенты движений земной коры. До того существовало множество разнообразных идей о возникновении гор. (Древние греки считали, что их вознесли из земных глубин мифические титаны.) Одним из первых, кто задумался над этим вопросом и оказал влияние на дальнейшее его изучение, был англиканский священник и философ Томас Бернет. Оставив свой кембриджский колледж и отправившись в десятилетний отпуск, Бернет в качестве компаньона сопровождал молодых аристократов, предпринимавших путешествие в Италию для ознакомления со знаменитыми античными развалинами. В числе таких молодых людей был граф Уилтшир, с которым Бернет в августе 1672 года преодолел перевал Симплон. Как и все мыслители XVII века, Бернет хорошо знал общепринятое мнение об Альпах: считалось, что горы опасны и не могут вызывать ничего иного, кроме отвращения, они являются препятствием при путешествии на юг и отдельного рассмотрения недостойны. Но в верхней точке Симплонского перевала Бернет отметил для себя нечто необычное: он обнаружил, что горы красивы. «Есть в них нечто величественное, что рождает благородные мысли и пробуждает в душе возвышенные чувства, — писал он позже. — Они наполняют разум и одолевают его своей чрезмерностью и ввергают в приятное состояние оцепенения, раскрывая воображение». Благодаря интересу, проявленному Бернетом к возможным причинам образования гор, появилась книга «Священная теория Земли», в которой было немало непривычных и волнующих своей новизной представлений; написанная на латыни, впервые она была опубликована в 1681 году в количестве всего двадцати пяти экземпляров.

Десять лет спустя «Священная теория Земли» появилась на английском и привлекла к себе широкое внимание. Сам Бернет считал, что он «чересчур любопытен к деяниям Бога», и утверждал, что многие суждения относительно геологии до сих пор были неверными. В то время верили, что мир существует шесть тысяч лет (в 1650 году Джеймс Асшер, архиепископ ирландской Армы, определил точный момент творения — 9 часов утра в понедельник, 26 октября 4004 года до Рождества Христова) и что созданная тогда Земля с тех пор не менялась; тем не менее Бернет определил два вытекающих из этого противоречия — во-первых, в библейском рассказе о творении отсутствует упоминание о горах, а во-вторых, Всемирный потоп никогда не смог бы покрыть самые высокие горы в мире, даже если бы дождь лил не переставая сорок дней. Так что «Священная теория Земли» предлагала радикальные ответы на эти вопросы: Земля, как постулировал Бернет, была сотворена ровной и гладкой, без всяких холмов или гор; «мировое яйцо», как он ее называл, «не имеющее ни царапины, ни трещинки на всей своей поверхности, никаких скал или гор, никаких пещер или пустот». Все реки текли от полюсов к тропикам, где испарялись; а Земля обращалась таким образом, чтобы в райском саду царила вечная весна. В центре Земли находилась вода, на которой плавала земная твердь. Как утверждал Бернет, со временем солнце высушило кору и та начала трескаться и разламываться, и в образовавшиеся трещины устремились воды Всемирного потопа. Это катастрофическое событие привело к тому, что земная кора раскололась и изогнулась складками, и в конце концов вода отступила, оставив после себя хаос: «мир, лежащий в обломках... в диком беспорядке, с наваленными в огромные и бесформенные груды камнями... развалины разбитого мира».

Так что Альпы, через которые в 1672 году перебрался вместе со своим юным подопечным Бернет, были, как и все прочие горы, тем, что осталось после потопа: осколками суши, захваченными необъятными водоворотами и нагроможденными Всемирным потопом друг на друга. Именно поэтому о горах не упоминается в Книге Бытие. Горы не были частью замысла Господа. Они были частью Его кары.

Интеллектуалы той эпохи разошлись во мнениях относительно теорий Бернета. Его идеи очень хорошо приняли на страницах журнала «Спектейтор», и Сэмюэл Тейлор Кольридж подумывал переложить «Священную теорию Земли» белым стихом в эпическую поэму. Но другие пришли в ужас: Бернет лишился должности в кембриджском Крайст-колледже, и с его карьерой высокопоставленного священнослужителя было покончено. Тем не менее его книга стала, по меньшей мере, снежным комом, породившим сход лавины: было высказано предположение, что горы имеют геологическое прошлое, отличное от прошлого остальной земной поверхности; короче говоря, Бернет впервые выдвинул представление о причине, по которой горы существуют там, где они есть.

Позже, отталкиваясь от идей, сформировавших суть книги Бернета, ученые начали строить и развивать новые теории. Французский естествоиспытатель Жорж Бюффон (1707— 1788) предположил в «Естественной истории», что каждый день творения на самом деле представлял собой целую эпоху; сложив их, он определил возраст Земли в 75 000 лет. В 1770-х годах швейцарский горовосходитель и ученый Орас-Бенедикт де Соссюр писал, что горы являются результатом своего рода подземного взрыва — еще один четко выраженный шаг в правильном направлении. В «Теории Земли», опубликованной между 1785 и 1799 годами, шотландский геолог Джеймс Геттон принял следующий постулат: тот ландшафт, какой мы видим, является лишь моментальным снимком в непрерывной череде циклов — прибегая к современной метафоре, это отдельно взятый кадр из рулона кинопленки. Горы не являются чем-то неизменным, утверждал Геттон; они поднимаются под действием непонятых сил и истачиваются выветриванием; морские раковины, которые обнаруживают на горных вершинах в толще скальных пород, не принесены туда Всемирным потопом, они оказались там потому, что горные вершины некогда были морским дном. Высказанные Геттоном идеи в дальнейшем получили развитие у другого шотландского ученого, Чарльза Лайела, чей труд «Основы геологии» (1830-1833) был столь же революционен и знаменит, что и «Происхождение видов»; в действительности Дарвин, отплывая в 1831 году на «Бигле», взял с собой экземпляр книги Лайела, и эта работа, по сути, определяла развитие геологии как науки до самого конца XIX века.

Вскоре после публикации главного труда Лайела два швейцарских геолога, Арнольд Эшер и Альберт Гейм, приступили к подробному изучению горных пород в своей родной стране, стремясь найти геологический Святой Грааль, который пролил бы свет на образование Альп. «Никто этому не поверил бы... меня бы упрятали в психиатрическую лечебницу», — писал позже Эшер, подвергая сомнению свою радикальную идею о том, что здесь произошло некое грандиозное геологическое сжатие, породившее складчатость и продольные изгибы, которые он (а до него такие исследователи, как Агассис) наблюдали в местах наподобие Лохцайтена. Ученик Эшера Альберт Гейм, автор трехтомного трактата «Геология Швейцарии», создавал макеты Альп, отличавшиеся поразительной детальностью — на макушке башенных часов даже сидели воробьи размером с булавочную головку. Гейм использовал макеты в качестве наглядных пособий для своих студентов, и они дожили до наших дней и хранятся на его старой университетской кафедре в Цюрихе. Гейм поддерживал идею Эшера о том, что своим возникновением Альпы обязаны колоссальным геологическим силам сжатия и складкообразования. Но, хотя со времен Бернета наука ушла далеко, а Гейм и Эшер были правы в своих утверждениях, что Альпы действительно представляют собой громадную геологическую складку, точное объяснение причин горообразования оставалось по-прежнему столь же зыбким, как и раньше.

Прорыв случился в 1915 году, и истоки его — самые невероятные. Немецкий метеоролог Альфред Вегенер заинтересовался геологией и в своей книге «Происхождение континентов и океанов» предположил, что материки каким-то образом движутся и что это движение масс суши Земли ответственно за такие явления, как горы и океанские бассейны. На первых порах идеи Вегенера научное сообщество отвергло как вздорные, и Вегенер вернулся к изучению погоды и в конце концов погиб в 1930 году, замерзнув во время снежной бури в Гренландии. Однако по прошествии пятидесяти лет теорию дрейфа материков стали мало-помалу принимать, а в 1960-х годах она получила подтверждение — геологи открыли, что на океанском дне посреди Атлантики непрерывно происходит образование новой земной коры. Это послужило доказательством того, что тектонические плиты, на которые разделена земная кора, находятся в постоянном движении — как и предполагал Вегенер. В конце концов было признано, что Альпы сформировались в результате столкновения двух таких плит, Африканской и Евразийской; сойдясь вместе, эти две гигантские тектонические структуры заставили подняться горы, превратив Альпы в часть обширного горного хребта, протянувшегося от Марокко до Турции и включающего целые горные цепи, такие как Пиренеи, Центральный Французский массив, Татры в Словакии и Атлас в Марокко.

Именно там Южный Даунс и прочие европейские возвышенности (например, Юра) выравниваются: они — следы тектонической «ряби», распространившейся от главного центра столкновения в Альпийском регионе. И эти процессы продолжаются до сих пор: формирование Альп началось 65 миллионов лет назад, и горы по-прежнему поднимаются; в геологическом смысле они еще младенцы, намного моложе, чем древние горы, такие как величественное шотландское Северное нагорье или Аппалачи, которые когда-то высотой не уступали Альпам, но подверглись эрозии и в настоящее время почти сошли на нет под воздействием ветров, дождей и льда — та же судьба ожидает со временем и Альпы.

Если обратиться к теории тектонических плит Вегенера, то сложная история формирования Альп начинает проясняться. Около шестисот миллионов лет назад климат этого района был жарким и влажным, холмистую местность покрывали обширные субтропические болота и буйные леса; деревья, некогда росшие на этих болотах, ныне образуют угольные пласты, которые разрабатываются в таких местах, как Ла-Мюр и Бриансон во Французских Альпах (в Люцерне в XIX веке уголь добывали даже в шахте рядом с собором). Быстро пролетели триста пятьдесят миллионов лет, и район превратился в обширное мелководное море, на дно которого осаждались слои песка и глины, образуя песчаник и глинистые сланцы дня сегодняшнего. Известняк, образованный из скелетов крошечных тропических морских созданий, тоже отложился в ту эпоху. Эта горная порода формирует Доломиты в Северной Италии — свое название они получили в честь французского геолога Доломье, который впервые определил уникальный характер богатых магнием Доломитовых Альп; она же формирует обширные известняковые плато Французских Альп, в том числе Веркор и Шартрез возле Гренобля и плато области Верхний Прованс далее к югу. Эти плоскогорья рассекают обрывистые ущелья, наподобие Гран-Каньон-дю-Вердон в Верхнем Провансе, который пробила река Вердон, а под землей, под этими плато, на сотни километров протянулись извивы подземных пещер, таких как Грот-де-Шоранс в Веркоре, изобилующих впечатляющими наростами сталагмитов и сталактитов.

Затем, примерно тогда же, когда вымерли динозавры, столкнулись Евразийская и Африканская плиты и началось сжатие и складкообразование. Бывшее морское дно предшествующей эры поднялось, а затем сминалось и скручивалось, точно какие-то гигантские геологические «американские горки», забросив окаменелости морских животных и растений на некоторые из самых высоких пиков. Помимо Лохцайтена, где в такое замешательство привели Луи Агассиса увиденные им во флише окаменелости, последствия этих событий можно встретить во многих уголках Альп. Возле Тренто в Доломитах имеются любопытные скальные образования, известные под названием Пале-ди-Сан-Мартино: они сложены из особенной светлой горной породы, которая некогда была коралловым рифом тропического океана. Возле Диня, на самом юге Французских Альп, внимание привлекает ландшафт в виде веера, так называемый Велодром, который возник в результате сдавливания и изгибания слоев песчаника в совершенный полукруг; на отдельных участках в песчанике можно увидеть окаменевшие отпечатки лапок птиц, которые некогда гуляли по влажному песку бывшего тропического пляжа, а в расположенном неподалеку музее можно полюбоваться на ископаемого ихтиозавра — похожую на рыбу рептилию почти пяти метров в длину. На вершине перевала Сан-Бернардино (2066 м) в Швейцарии, рядом с ведущей через перевал дорогой, выходит на поверхность обнажение серой слоистой породы, известной как гнейс, — в прошлом она была погребена на сотни километров в глубины земной коры. В деревне Пьянаццо, расположенной в глубокой долине над Беллинцоной в швейцарском кантоне Тичино, у южных отрогов горного хребта, на дне скалистой расщелины протекает маленькая речка, отмечающая точное место, где встречаются Евразийская и Африканская плиты.

Согласно Ричарду Форти, линия геологического сдвига, вдоль которой протекает река, указывает на «щель, что разделяет эти завалы тектонических спагетти, которые протянулись на север на сотни километров». От центра Пьянаццо, который состоит всего из нескольких домов, вытянувшихся вдоль дороги, крутая тропа спускается через лесной массив, наполненный стрекотанием цикад и обильным запахом конских каштанов, к однопролетному пешеходному мосту, что пересекает речку Моббио и, таким образом, в некотором смысле соединяет Европу и Африку. Волнистые скалы, про-

тянувшиеся отсюда на север на сотни миль и формирующие сердце Альп, являются, по словам Форти, «не более чем отчаянной попыткой земли вскарабкаться подальше от места вторжения неотвратимо надвигающегося гиганта [Африканского континента]... Вся Карпатская гряда выгибается в сторону от притеснителя». (Одна из наиболее известных гор Альп, Маттерхорн, представляет собой впечатляющий результат этого процесса: верхний сегмент на самом деле часть «Африки», которую вытолкнуло целиком поверх «Европы».) Далее Форти продолжает уподоблять процесс формирования Альп тому, как на скатерти образуются складки: «Если положить ладонь на скатерть и двинуть руку по столу вперед, то ткань начнет сминаться, возникают складки... Продолжайте двигать руку, и складки будут заваливаться, а самая задняя постепенно будет наползать на предыдущие, образуя напластование складок... Альпийские горы можно рассматривать как скверно приготовленную лазанью, с плохо уложенными слоями и смятую при запекании».

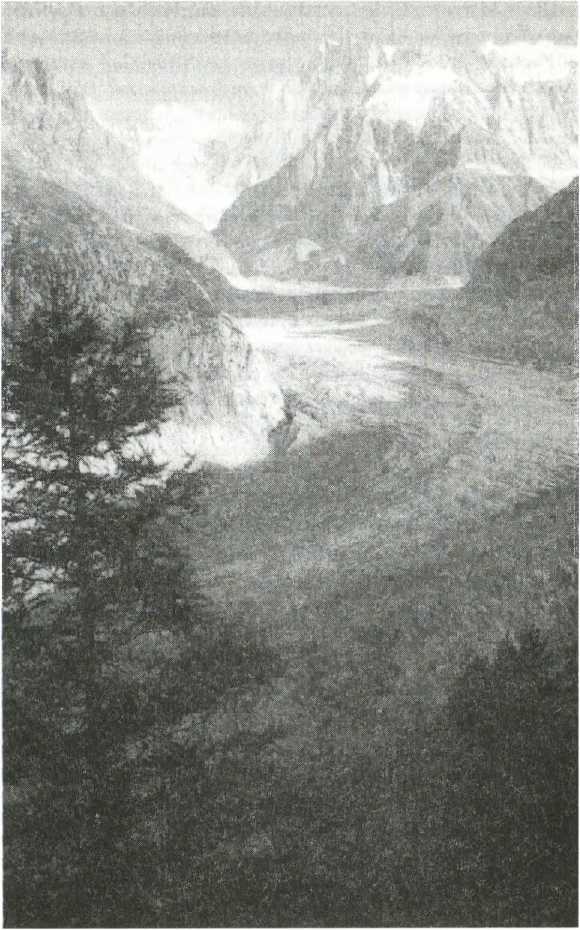

По мере того как Альпы поднимались, они подвергались выветриванию, стачивались под действием воды, ветра и — в особенности — движущегося льда. В прошлом в Альпах существовали громадные ледники, в десятки километров длиной, которые продолбили широкие, прямые, с крутыми склонами долины, как, например, долины Роны и Инна, и оставили после себя вытянутые, напоминающие палец озера, такие как Комо, Лаго Маджоре, Лугано, Женевское и Фирвальдштетское. Сейчас ледники отступили в более высокие части гор, но и уцелевшие по-прежнему огромны; наибольшее впечатление производит Алечский ледник, его начало можно видеть ниже Юнгфрауйох, а массивный ледяной поток извивается на двадцать три километра на юг в направлении долины Роны, где его можно видеть у Беттмеральпа возле Брига. В числе прочих ледников, издавна пользующихся популярностью как у туристов, так и у ученых, — Пастерце, чей исток расположен ниже Гроссглокнера, самой высокой горы Австрии; Ронский ледник, талые воды которого питают реку Рону; и череда каскадов ледяных потоков возле Шамони, в сердце Французских Альп, включая ледник Аржантье и Мер-де-Глас.

В прошлом для ученых оставалось загадкой и то, как действовали ледники, и то, чем они по сути являются, и из-за окружающей их тайны эти ледяные потоки казались столь же притягательными и зловещими, как и высокие пики, в тени которых они рождались. Около трех столетий среди туристов и ученых был популярен ледник Мер-де-Глас, знаменитый благодаря своему эффектному волнообразному изгибу, образованному при спуске с массива Монблана в лесистую долину Арва, сразу к северу от Шамони. В 1741 году два англичанина, Уильям Уиндэм и Ричард Покок, совершавшие в том районе восхождение, побывали на леднике и рассказали об огромных расщелинах на ледяной поверхности, которые способны без труда поглотить искателей горного хрусталя и могут прекрасно сохранять их тела в ледяной гробнице на протяжении десятилетий. (Для Альп эти два путешественника были весьма эксцентричными особами: Покок только что вернулся из поездки по Египту и Палестине и однажды, отправляясь в горы, облачился в тюрбан, восточный халат и сандалии: неудивительно, что подобный наряд вызвал необычайный интерес у местных пастухов.) Двадцать лет спустя де Соссюр так описывал словно бы покрытую рябью поверхность того же самого ледника: «море, неожиданно замерзшее, но не во время бури, а в тот миг, когда ветер стих, когда волны, хотя и высокие, успокоились и округлились». (Страстный любитель Альп Альберт Смит, который в 1850-х годах по всему Лондону показывал театрализованное представление о своем восхождении на Монблан, позволил себе не согласиться с Соссюром, когда в 1838 году посетил ледник. «Рассказ, что Мер-де-Глас напоминает неожиданно замерзшее море во время шторма, — полная ерунда, — писал Смит. — С Монтанвера он походит скорее на увеличенное в размерах вспаханное поле».) К 1785 году в Шамони было три гостиницы, которые принимали пятнадцать сотен туристов ежегодно; в числе сувениров в городке на продажу предлагали горшочки с местным медом и кристаллы, найденные местными крестьянами высоко в горах.

В 1779 году городок посетил немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гёте, который намеревался «ходить по самому льду и рассматривать эти глыбы вблизи». Взбираясь на Монтанвер, скалистое обнажение породы, которое господствует над Мер-де-Глас, он набрел на уединенный деревянный домик, известный как Шато-де-Фоли. Этот домик поставил англичанин по имени Блэр, устроив в ней личный винный погреб и бар для своих друзей. Всего через тридцать лет сюда приехал поэт Перси Шелли; вместе с женой Мэри он предпринял осторожную прогулку по ледяным пещерам, пробитым в толще ледника, а затем им рассказали, как два голландских туриста выстрелили в одной из пещер из пистолета и на них свалилась ледяная глыба. В том же веке, но позже, здесь побывал еще один писатель — Марк Твен в очерках «Пешком по Европе» писал, что стены туннеля «испускали густой мягкий голубой свет, производивший очень приятное впечатление», и что от ледяных стен исходило «нежное голубое сияние»[2].

По ту сторону границы, в Швейцарии, многие ледники производят впечатление не менее сильное, чем Мер-де-Глас, — хотя ни один из них не обладает подобной известностью и к ним не так-то легко подобраться. В 1673 году некий англичанин по имени Муральт опубликовал в «Философских трудах» Королевского общества письмо о леднике Гриндельвальд; приведенное им описание ледника, расположенного под Айгером, сопровождалось наброском, иллюстрирующим то, что он увидел. Он описывал, как ледник рос, «увеличиваясь в размерах, отчего происходил громкий треск. Там были большие впадины и пещеры... когда светило солнце, видны были различные цвета, словно бы через призму». Он также сообщал о «жутком шуме, который перепугал всю округу», когда в летнюю жару лед стал трескаться и коробиться, и продолжал далее описывать поверхность ледника, которая «не ровная и гладкая, но имеет глубокие провалы, пригорки и вздутия, а иногда выглядит как волнующееся море, чьи бурные валы замерзли в одно мгновение в своем самом яростном движении». Он упоминал огромные расселины, узкие глубокие щели и трещины в поверхности ледника (каковые являются результатом того, что лед в буквальном смысле раскалывается и разрывается при движении), уподобив их «ледяным клыкам смерти». В своей книге «Швейцария», вышедшей в 1950 году, Джон Расселл писал о Ронском леднике, однако, описывая его вид, предпочел не прибегать к аналогии штормового моря; вместо этого Расселл отметил, что лед «имел текстуру языка (складчатый, скользкий и чешуйчатый) какого-то доисторического чудовища». В книге «Пешком по Европе» Марк Твен дает иронический отчет о посещении другого швейцарского ледника, Горнеровского, расположенного над Церматтом. Будучи достаточно осведомлен о ледниках, чтобы понимать, что они движутся, он ступил на лед, «закрыл книгу и выбрал получше место, чтобы любоваться видами». Обнаружив, что окружающий вид нисколько не меняется, а сам он никуда не движется, Твен открыл свой путеводитель, чтобы найти расписание движения ледников (такового не оказалось — но Твен клялся, что оно должно было быть, и если не у Бедекера, то у Брэдшо — в хорошо известном в то время справочнике расписания движения общественного транспорта).

Разумеется, Горнеровский ледник движется — но очень медленно. (Можно сказать, что в действительности он движется леденяще медленным шагом.) Хотя первые ученые, исследовавшие ледники, и понимали, что те движутся, точный механизм этого движения оставался тайной на протяжении многих веков. Де Соссюр полагал, что жар земных недр вызывает таяние самой нижней части ледника, и тот скользит по слою талой воды. В 1837 году Агассис, которого поставила в тупик обнаруженная им в Лохцайтене окаменелость рыбы, имеющая странно вытянутый вид, выступил с радикальным предположением, что некогда всю Европу, от полюса до Альп, покрывал лед и что внешний вид гор в значительной мере обусловлен результатом движения ледников в прошлом. На первых порах научным сообществом XIX века идеи Агассиса были с насмешками отвергнуты. Преподобный Адам Седжвик из Британской ассоциации, услышав доклад ученого в Дублине, в таких словах отозвался о теории Агассиса: «Пространное и бестолковое гипотетическое рассуждение, источник которого — в глубинах невежества». Сэр Родерик Мурчисон, президент Лондонского Королевского географического общества, писал, что если бы кто-то согласился с «предположением Агассиса о том, будто самые глубокие долины Швейцарии когда-то заполняли снег и лед, то с такими людьми говорить совершенно не о чем».

Но Агассис был уверен в собственной правоте и продолжал упорно отстаивать выдвинутую теорию: для своих исследованиий на леднике Унтераар в Бернском Оберланде он выстроил крошечную хижину, которую окрестил «Отель де Невшателуа» (в честь родного города). На полу хижины лежали плоские каменные плиты, вход закрывала занавеска, а кухней служили высеченные во льду ниши. Из этого великолепно расположенного логова Агассис мог вблизи изучать протекающие на леднике процессы. В какой-то момент он оказался непосредственным свидетелем образования расщелины на леднике. «Я услышал... звук, подобный дружному ружейному залпу... ледник буквально содрогнулся... у меня между ногами возникла трещина и быстро побежала по прямой через ледник», — записал он позже. В конце концов собранные данные Агассис опубликовал в книге, озаглавленной «Опыты о ледниках» (1841), которая, по слухам, была написана за одну ночь. На следующий год ученый побывал в Великобритании, где выступал с лекциями, предложив для обсуждения свою теорию ледниковых периодов и поразив скептически настроенную аудиторию заявлением, что всего четырнадцать тысяч лет назад огромные площади Европы покрывал лед.

Относительно ледниковых периодов Агассис был прав, но в вопросе о движении ледников ошибался. Ученый полагал, что источником движения ледников является процесс расширения, когда замерзающая вода заполняет трещины и тем самым как-то толкает всю структуру. Тем не менее ледники в действительности движутся на тонкой пленке талой воды, образующейся благодаря трению между скальной породой и движущимся льдом, которое согревает породу и плавит лед, образуя смазку. Кроме того, и даже в большей степени, течет сам лед; благодаря свойству пластичности лед способен сжиматься и растягиваться, так что расщелины могут закрываться и целиком поглощать любые упавшие в них обломки породы. Эти представления были развиты в 1840-х годах еще одним эксцентричным гляциологом, угрюмым шотландцем Джеймсом Форбсом, который считал ледники имеющими едва ли не духовную сущность. Проводя свои исследования, Форбс исходил сотни миль по Французским Альпам, погрузившись в отшельническое общение с природой и сторонясь всякого замеченного им туриста. В книге «Путешествия по Савойским Альпам» Форбс писал: «Ледник — это отражение потока времени, бесконечный свиток, на чьей безупречной основе запечатлена последовательность событий, даты которых далеко выходят за пределы памяти человечества». Форбс, венцом карьеры которого стал пост ректора университета Святого Андрея в Шотландии, оказал огромное влияние на Джона Тиндалла, инженера, работавшего на строительстве железных дорог и позже ставшего естествоиспытателем, который в 1860 году написал одну из классических работ по гляциологии — «Ледники Альп».

К концу XIX века знания о ледниках накапливались, понимать их стали лучше, чему немало способствовали такие исследователи, как Агассис, Тиндалл и Форбс. Но по-прежнему в исследованиях оставались определенные «серые зоны». В Люцерне, в Ледниковом саду, экспонируется сложная машина, так называемая «Ледниковая мельница». Она была создана в 1896 году с целью продемонстрировать, как происходит образование рытвин под ледником; вода каскадами стекает по поверхности скалы и переворачивает огромный камень, чье постоянное движение, как предполагалось, прокладывает в почве борозду. Хотя модель до сих пор работает, сама теория устарела. В действительности котловины образуются не одним большим валуном, а тысячами мелких камешков, которые без конца перемешиваются в теснинах подо льдом. Глубокое впечатление производит котловина в Ледниковом саду — она находится в нескольких шагах от машины, имеет девять метров в глубину и образована водой, двигавшейся со скоростью более двухсот километров в час под ледником Ройсс, который покрывал этот район в прошлый ледниковый период.

Хотя создатели Ледяной мельницы исходили из неверной теории формирования котловин, к концу XIX века другие явления, связанные с ледниками, уже понимали верно. Считалось, что эти тяжелые громоздкие массы льда настолько мощны, что за несколько последовательных ледниковых периодов они прорезали глубокие долины, такие как красивейшая долина Лаутербруннен в центральной Швейцарии, где семьдесят два водопада низвергаются с высоты тысячи метров по крутым вертикальным склонам на дно цветущей холмистой долины. Среди других так называемых U-образных долин — долина Роны, по обширному плоскому дну которой разбросаны городки наподобие Мартиньи и Сьона, а по крутым склонам извиваются дороги, ведущие к горнолыжным курортам, таким как Кран-Монтана. Скальные обнажения на дне долин, к примеру возле Сьона, превратились в опорные пункты обороны с замками, а по центру долины катит свои серо-зеленые воды Рона, вытекая из того, что в настоящее время осталось от ледника, находящегося милями выше в долине у Глетча (1759 м). (Ронский ледник, как и остальные, сократился с окончанием последнего ледникового периода, и его фронт таяния отступил из долины, которую он для себя пробороздил; вдобавок в последние десятилетия площади большинства альпийских ледников еще больше уменьшились, поскольку из-за глобального потепления повысилась среднемировая температура.) В самых высоких районах гор движущийся лед срезал горы под различными углами, сформировав удивительные пики в виде пирамид, такие как Маттерхорн (4478 м), чей характерный профиль высится над курортным Церматтом. Этот монарх «слишком выделяется своим оригинальным видом и необыкновенной крутизной. Подобно колоссальному клину врезается он в небо... — так писал Марк Твен о знаменитом пике. — А Маттерхорн один возвышается среди них черный, голый, неприветливый, только слегка припущенный снегом, белеющим на нем пятнами в некоторых местах. Его склоны слишком круты, так что снег не может зацепиться за них. Его странная форма, одинокое величие и выделяющая его обособленность делают его как бы Наполеоном горного мира. “Великий, мрачный, одинокий” — вот эпитеты, подходящие к нему так же, как и к знаменитому полководцу».

В низинных районах, где ледник двигался с гор на плоские равнины, например в долину реки По в Северной Италии (которая в ледниковый период была закована в ледяной панцирь в сотни метров толщиной), выдолбленные перемещающимся льдом впадины позже заполнила вода, и они превратились в характерные для предгорий Альп озера — узкие, вытянутые и изогнутые. Самое крупное из них — Женевское озеро, имеющее очертания рогалика, его объем — восемьдесят девять триллионов литров; по расчетам, воде требуется семнадцать лет, чтобы пройти путь от Вильнева на одном конце озера до Женевы на другом, откуда она дальше течет по руслу Роны через Францию в Средиземное море. Более сотни семей по-прежнему добывают себе пропитание ловлей рыбы — в озере водятся окунь, форель, щука, но в прочих отношениях озеро отдано на откуп туризму: каждый день десятки лодок и катеров пересекают его в разных направлениях, курсируя между различными курортами — Лозанной, Веве, Монтре, Эвианом и самой Женевой. Озеро Блед, расположенное на краю Юлийских Альп, на другой оконечности горного района, является одним из самых популярных в Словении туристических уголков — благодаря безмятежному сказочному виду с островом и замком и очаровательному пейзажу с очертаниями увенчанных снежными шапками гор.

Лаутербруннен — долина водопадов. Водопад Штауббах.

Фото О. Королевой

Тем не менее больше мы наслышаны о тех альпийских озерах, что расположены на южных отрогах гор, таких как Лаго Маджоре, Комо, Лугано и Гарда, они образуют область, известную как «итальянский Озерный край». В XIX веке эта местность приобрела громадную популярность у туристов из Северной Европы, и «Туристический справочник» Мюррея тех лет описывал ее природу как «мягкую и приятную; благословенные южным климатом, тут произрастают рощи апельсиновых, оливковых, миртовых и гранатовых деревьев; а местные жилища — виллы и дворцы».

Ледники, торившие свой путь по Альпам, также породили целый ряд менее масштабных достопримечательностей и характерных особенностей ландшафта. Некоторые отличаются весьма причудливым обликом, как, например, Пирамиды д’Озэнь возле Сьона; местные скальные образования представляют собой голые и иззубренные, остроконечные скалы, на макушках которых будто бы балансируют закругленные валуны; в действительности эти валуны — куски покрывающей породы, устоявшей перед выветриванием, тверже лежащих под ними скал. Схожи с ними Пирамиды Эрозионе возле Чизлано, восточнее озера Изео в Итальянских Альпах, и, подобно образованиям у Сьона, они пользуются значительной популярностью среди туристов. В люцернском Ледниковом саду есть скала, чья поверхность изобилует царапинами и щербинами, свидетельствующими, что по ней некогда прошелся ледник. Марк Твен писал в очерках «Пешком по Европе», что эти борозды и царапины — «протертый и промытый след, сделанный древним ледником при своем медленном и продолжительном передвижении». (На самом деле гляциологам эти особенности известны под терминами «бороздчатость» или «полосы скольжения»; их оставляют вмерзшие в толщу льда заостренные обломки породы, процарапывая поверхность скалы, поверх которой движется ледник.) Ледники также занесли в самые необычные места громадные валуны, носящие название эрратических; один из них — Папский камень, глыба весом 8500 тонн, находится рядом с деревней Джинезе, что возле озера Лаго Маджоре. Скопление эрратических валунов есть во Французских Альпах — это Пьер-Грос на подъезде к Коль-Аньель. Некогда считалось, что подобные особенности ландшафта возникли после библейского Всемирного потопа, который каким-то образом переместил громадные валуны на сотни миль; однако в действительности их оставили после себя тающие ледники, и эти валуны являются еще одним примером того, что движение ледников в минувшие эпохи едва ли не всецело определило сегодняшний альпийский ландшафт.

Когда десять тысяч лет назад ледники отступили из долин и низин, то постоянно покрытыми снегом остались только самые высокие области гор. Растительная жизнь вновь восстановила свои позиции ниже снеговой границы и уцелевших глетчеров, а вскоре там появились и животные, находившие себе корм среди деревьев и цветов, сумевших закрепиться на скалистых склонах.

Многие из характерных для Альп цветов можно обнаружить только в высокогорных районах. Луга возле Флимерштайна в долине Лаутербруннен покрыты генцианами — они относятся к виду лилий и их лепестки славятся таким насыщенным синим цветом, который только можно вообразить. В стихотворении «Баварские генцианы» Д. Г. Лоуренс так описывал здешние генцианы: «Большие и темные, сугубо темные, темнящие день, подобные факелам дымной синевы Плутонова царства»[3]. На большой высоте замечательно себя

чувствует и другое растение — альпийская роза, кустарник, ветки которого, каждое лето усыпанные розовыми и красными цветками, оживляют верхние части горных склонов яркими красками. Однако из всех альпийских цветов наибольшей известностью пользуется эдельвейс, особенно ему нравятся известняковые участки выше отметки 3400 м; он высоко ценится благодаря своей редкости, и чаще всего его можно обнаружить произрастающим на незащищенных травянистых обрывах над долинами, где лежит ледник. Культ «уродливого швейцарского любимца» Твен воспел в отчасти насмешливом, отчасти трогательном плане в своей сатирической книге «Пешком по Европе», в которой рассказывал о путешествии по Альпам: «Название цветка указывает на то, что это благородный цветок и что он белого цвета. Может быть, он и благороден, но не красив и не бел. Это мохнатое, сероватое, как пепел плохой сигары, кажется, сделанное из дешевого плюша растение. У него исключительно благородная манера забираться на самые высокие места, но это, вероятно, вследствие того, что он осознает свое безобразие... Каждый альпиец считает своим долгом носить цветок эдельвейса на своей шляпе. В таком же почете эдельвейс и у туристов». Отыскать эдельвейс можно даже и на высоте 1700 м, в районах, для которых характерными являются обширные травянистые луга (именно их и понимали под словом «Alps», что значило «горные пастбища», — постепенно это слово превратилось в общепринятое название самих гор).

Ниже зоны лугов тепла достаточно для того, чтобы там произрастали густые леса. В большинстве своем они хвойные: в центральной части Альп господствуют ели и пихты, в наиболее теплых районах, дальше к югу, — сосны, последние постепенно уступают каменным дубам и алеппским соснам, а также фисташковым деревьям и оливковым рощам, где летом слышно хорошо знакомое для всего Средиземноморья гудение цикад. В южных Французских Альпах также нередко встречается garrigue — гаррига, обширные пространства каменистого известняка, поросшие низкими кустарниками, в основном вереском, где господствуют чертополох, утесник, лаванда, тимьян и розмарин, перемежающиеся короткой сухой травой.

За последние лет сто или около того в Альпах были во множестве разбиты искусственные сады, где нередко разводили растения, не свойственные этому региону. Хорошо известное озеро Лаго Маджоре славится своим исключительно мягким климатом, и в 1930-х годах отставной офицер-шотландец, капитан Нил Макичерн создал на его берегах один из знаменитых субальпийских тропических садов — «Вилла Таранто» в Вербании. Здесь вокруг фонтанов и тропинок высажено двадцать тысяч видов разнообразных растений, в том числе амазонские лилии, цветки лотоса, японский клен и священное дерево из Индии. Другие похожие сады — Ботанические сады Хруска в Гардоне на озере Гарда, «Жарден де л’Эуроп» («Европейские сады») возле озера Анси и «Альпинум Юлиана» в Словении, в долине Трента, причем у последнего гораздо больше общего с альпийской флорой, чем с тропической.

Из животных, обитающих в высокогорьях Альп, наиболее характерными являются олень благородный; уступающая ему размерами и более робкая косуля; сурок — грызун, которого Р. Л. Дж. Ирвинг так описал в своей книге «Альпы»: «общительный малыш в густой меховой шкурке, размером с кролика». Сурки роют глубокие норы и на шесть месяцев в году впадают в спячку; заметив опасность, они издают на высокой ноте пронзительный тревожный свист: одиночный звук при появлении беркута или хищной птицы или целую серию, если угроза — какое-то млекопитающее, например лиса. Другое широко распространенное в Альпах животное — альпийский горный козел; во время сезона спаривания самец этого приземистого дикого козла для завоевания доминирующего положения мастерски пользуется своими рогами. Серна меньше антилопы и не похожа на нее; охотник на серн из пьесы Шиллера «Вильгельм Телль» сетует на то, как непросто ему дается добыча: «Есть у животных разум. / То видим мы, за сернами охотясь: / Везде, где им пастись ни доведется, / Одна всегда у них настороже; / Чуть подошел — уж подняла тревогу»[4]. На высокогорных альпийских пастбищах также водится заяц-беляк, меняющий окрас меха в зависимости от времени года (белый — зимой и серый — летом); рысь, этот представитель дикой кошки, охотится на оленей и сурков, предпочитая выслеживать свою добычу на горных склонах. Царем альпийских птиц всех видов является беркут, свои гнезда он строит на недоступных скальных уступах высоко в горах и питается куропатками, зайцами, сурками и павшими горными козлами.

Некоторых из этих животных можно увидеть в специализированных зоопарках, таких как «Альпензоо» в Инсбруке. Парк находится на солнечном плато над городом, откуда открывается превосходный вид на Тирольские Альпы; в клетках туда-сюда расхаживают рыси и горные козлы, шумно передвигаются сердитого вида медведи, а проворные куницы, с легкостью лазающие по деревьям, составляют целую колонию. Вдалеке от этого и прочих зоопарков, в окружении дикой природы раскинулись многочисленные заповедники: например, в Швейцарском национальном парке, расположенном на дальнем востоке этой страны, в изолированном районе Альп, где туристов можно пересчитать по пальцам, живут в относительном мире и спокойствии бородачи-ягнятники, пустельги, вороны, дятлы, куропатки, олени, сурки и серны, в придачу к эдельвейсам, генцианам и прочим цветам.

В прошлом в Альпах обитали многочисленные животные, с тех пор пополнившие список вымерших и исчезнувших видов, среди них — пещерные львы, пантеры и волки. На этих и многих других животных когда-то охотились — их добывали для пропитания или убивали ради забавы. В Тироле была известна охота под названием Gamsstechen, когда серну требовалось пронзить копьем до пяти метров в длину, в конце XV века ее большим приверженцем был император Максимилиан I из династии Габсбургов. Охоте в Альпах с увлечением отдавался король Италии Виктор-Эммануил, который перестроил средневековый замок возле Аосты, Кастелло-ди-Сарре, в охотничий домик, и сейчас королевскими коллекциями рогов горных козлов и черепов серн любуются приезжающие сюда экскурсанты. В 1920-х годах, когда сохранению природы стали уделять все большее внимание, прежние охотничьи угодья Виктора-Эммануила объявили Национальным парком «Гран-Парадизо», где ныне в изобилии водятся беркуты, серны и каменные козлы. Животных также целенаправленно разводят во многих альпийских областях: так, в 1993 году завезли бородачей-ягнятников, после того как в XIX веке их популяция была почти повсеместно уничтожена, однако они уцелели в отдельных местах Корсики и в Пиренеях, откуда и происходит нынешние обитатели; эти громадные птицы питаются падалью и трупами овец, пикируя к земле, они хватают кости, а потом сбрасывают их на камни, раскалывая на куски поменьше. Еще одной удачной попыткой интродукции стал муфлон, дикая овца, переселенная в 1973 году из Корсики в Кейра, заповедный район Французских Альп. В Словении, в национальном парке «Триглав», который занимает самую высокую часть Юлийских Альп, также вновь появились бурые медведи и беркуты. Отрадно видеть, что спустя столетия как сознательного, так и неумышленного уничтожения человеком окружающей среды в Альпах в столь многих уголках предпринимаются подобные позитивные шаги по сохранению живой природы. Но этих мер крайне недостаточно, тем более что они запоздали, поскольку ясно, что разрушение среды обитания началось, вероятно, десять тысяч лет назад. Именно тогда, после отступления ледников, люди постепенно стали заселять горы и, обживая новое место, охотиться на обитающих тут животных, рубить деревья на дрова и для строительства жилья и собирать съедобные растения.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ