Эта таинственная Африка

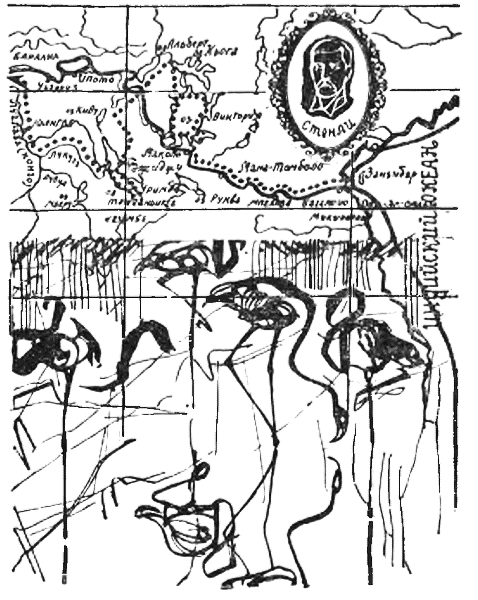

Но следам двух землепроходцев. Унтер-ден-Линден, 1849 год. Откуда Гомер знал о пигмеях? Течет ли Нигер вспять? Конрад Хорнеман — «правоверный мусульманин» и исследователь. Тысяча опасностей на пути европейца. Безумный бег Кайе в Тимбукту. «Королева Сахары» — нищее место. Генрих Барт: «Исследование важнее выгоды!» Римские руины в пустыне. «Говорящие скалы» Тель-Исарджена. Цветущий мир, исчезнувший в песках. Роковая вылазка к «оплоту призраков». Лжемессия. Ибн-Баттута знал об Африке больше. Торговля черными рабами. Интриги вокруг Абд эль-Керима. С фисгармонией через пустыню. Кандидат в смертники становится первооткрывателем. Швейнфурт находит «карликов фараона». Решение загадки нильских истоков. Репортерский конек Стэнли: «Найдите Ливингстона!» 19 тысяч рабов в год через озеро Ньяса. «Мотсе оа Каримо» — «божьи жезлы» водопадов Виктории. Бизнес становится важнее исследований.

Как мы уже говорили выше (глава первая, «Ранние путешествия»), Геродот, названный потомками отцом истории, пришел однажды в солнечный день 445 года до нашей эры в Афины, в эту древнюю блестящую столицу. Но если сегодня попытаться отыскать в Афинах хотя бы малейший след Геродота, то с большим успехом можно было бы найти утерянный в пустыне драгоценный камень. И ничего удивительного в этом нет. Больше 2400 раз сменили друг друга лето и зима, и то, что не уничтожило время, погубили бесчисленные войны.

Что же заставило нас вспомнить о Геродоте?

Подобно ему, бродил по свету другой человек. Но жил он не в Афинах, а в Берлине и умер не более ста лет назад, так что пройти по его следам менее трудно и безнадежно.

Мы начнем прогулкой от университета имени Гумбольдта, вдоль по Унтер-ден-Линден, в направлении Бранденбургских ворот. Бомбы последней войны пощадили единственного уцелевшего в этом районе свидетеля былого, и, как раньше, высится над воротами квадрига. Наш путь поведет нас по Нойе Вильгельмштрассе и дальше через Луизенбрюке.

От дома № 22 по Луизенштрассе, куда мы, собственно, и направляемся, не сохранилось ничего. Очень жаль! Потому что то, что можно увидеть своими глазами, лучше воскрешает прошлое. Впрочем, вот ступенька, заделанная в асфальт. Это все…

Но почему нас интересует этот дом? В нем в середине прошлого века жил доктор Генрих Барт — один из крупнейших исследователей Африки; его холостяцкая квартира находилась в первом этаже.

Барту не исполнилось еще и 25 лет, когда он удостоился в 1845 году ученой степени доктора философии и магистра искусств; к тому времени он успел уже многое повидать. Об этом молчаливо свидетельствовали собранные им коллекции: турецкие ковры, медные сосуды из Марокко и драгоценности из Египта. В 1845–1847 годах Барт совершил свою первую большую научную экспедицию — побывал в Испании, североафриканских странах, Египте, Малой Азии, Греции. Он буквально следовал путями Геродота, кстати сказать, Барт всегда возил с собой сочинения отца истории.

Собственно говоря, в юности Генриху Барту предназначалась совсем другая карьера. Отец, крупный гамбургский торговец, прочил Генриха своим наследником, но мальчика не прельщал уравновешенный, оседлый образ жизни за отцовским гроссбухом. Он предпочел другие книги. И когда его сверстники проводили время в играх, Генрих зачитывался сочинениями старых географов и естествоиспытателей (нередко слишком пространных и малопонятных). Скоро он познакомился со Страбоном[313], Плинием[314], Павсанием[315] и Геродотом, которых читал в оригинале. Наряду с этим Барт пламенно упивался описанием приключений Мунго Парка[316]; этот шотландец один-одинешенек пробрался внутрь незнакомого в то время континента и был первым белым, плававшим по Нигеру. После неимоверных лишений ему удалось возвратиться на родину. Второе путешествие в Африку Мунго Парк совершил в 1805 году. Но на этот раз судьба не осталась милостивой к бесстрашному путешественнику. В одной из стычек с местными жителями он утонул в Нигере, у порогов Буса. История отважного шотландца произвела большое впечатление на молодого Барта. Таинственная, неизвестная Африка очаровала его. Но кто же в юности не полон приключенческой романтики, кто не видел себя в мечтах героем смелых путешествий в неизведанные края? У Генриха Барта это было иначе. Для него тяга к дальним странам была не только заветной мечтой, какую люди в пожилом возрасте продолжают тихо хранить в сердце. Этот мальчик готовился к тому, чтобы осуществить свою мечту. Легко усваивая языки, он наряду с английским, греческим и латынью изучил еще и язык Магомета — арабский. Барт понимал, что этот язык поможет ему подобрать ключи к Черному континенту. Кроме того, опыт Мунго Парка, Хорнемана[317] и Рене Кайе[318] научил его: чтобы выстоять в Африке, нужно железное здоровье. И учителя Гамбургской гимназии только качали головами, видя, как Барт занимался гимнастикой, вместо того чтобы шалить с товарищами на школьном дворе. Такой целеустремленный фанатизм мальчика казался учителям чуть ли не зловещим. Но оснований жаловаться у них не было: хотя Генрих и был замкнутым одиночкой, учился он хорошо.

Барт не упускает свою цель из виду и в университетские годы. Избрав предметом изучения археологию и филологию, он исподволь готовит себя к занятию географией — молодой для того времени наукой, которая совсем недавно выделилась из общей дисциплины естествознания и специализировалась как самостоятельная отрасль знания. Подготовленный таким образом, Барт впоследствии мог полнее осмыслить прошлое и настоящее своей мечты.

Как мы уже говорили, Барт, окончив университет, предпринял свое первое в жизни путешествие по Северной Африке и другим странам Средиземноморья. Затем, получив звание приват-доцента в 1849 году, он стал преподавателем Берлинского университета и начал читать лекции о почвах Северной Африки. Но слушателей оказалось слишком мало. Революция 1848 года направила интересы студентов в сторону других событий, они не очень-то интересовались столь отвлеченной темой. Неудача тяжко ударила по честолюбию Барта. Чрезвычайно требовательный к себе, он не находит оправдания своей несостоятельности, ему становится ясно: чтобы проявить себя и вновь обрести уверенность, нужно другое, более широкое поле деятельности.

Однажды октябрьским вечером 1849 года Генрих Барт обнаружил дома письмо профессора Карла Риттера — друга отца и своего учителя, благодаря которому он в свое время познакомился с географией. Как благодарен был Барт этому 70-летнему ученому! (Риттер вместе со знаменитым Александром фон Гумбольдтом был одним из творцов сравнительной географии и много способствовал тому, чтобы она развилась в самостоятельную дисциплину.) Барта охватило предчувствие, что письмо содержит нечто чрезвычайно важное; только несколько дней назад он навестил Риттера, но ведь ни о чем особенном тогда разговора не было. Торопливо он вскрыл конверт. В письме Риттер сообщал, что английское правительство намерено послать в Центральную Африку известного своей смелостью путешественника Джемса Ричардсона[319]. Бунзен, прусский посол в Лондоне, давал понять, что кто-либо из немецких ученых может присоединиться к этой экспедиции при условии, если внесет 200 фунтов стерлингов на покрытие дорожных расходов. Барт быстро взглянул на последние строки письма: в качестве участника экспедиции предлагали именно его!

Такая возможность бывает только раз. И он ее не упустит!

Генрих Барт зажег керосиновую лампу на своем письменном столе и осмотрелся. Как здесь было тепло и уютно и как каждый предмет в этой комнате ему дорог и мил! Задумчиво он раскурил трубку и откинулся в кресле, следя за колечками дыма. Что же он получит взамен?

Африку!

Раскаленная пустыня, непроходимые девственные леса, дикие звери — таковы были в то время обычные представления об Африке. Но как мало, в сущности, знали об этом гигантском материке! Разве не удивительно? Ведь еще на заре истории северные районы этого континента были хорошо известны. Более того, в глубокой древности существовали прочные связи с далекими районами гигантского материка. Царица Хатшепсут[320], дочь фараона Тутмоса I, уже за 1500 лет до нашей эры снарядила суда на юг, в страну Пунт, чтобы привезти оттуда ладан, мирру и прежде всего золото. Но кто может теперь уверенно сказать, где расположена эта страна? Многие признаки указывали на то, что Пунт царицы Хатшепсут находится в районе Замбези. Если так, то египтяне плыли морем целых восемь тысяч километров. Нужно, однако, заметить, что инициатива такой экспедиции зародилась не в голове царицы. Она лишь вспомнила древнюю традицию, насчитывающую, как теперь доказано, тысячу лет и возникшую еще раньше. Заслугой Хатшепсут было только то, что она вспомнила об этих выгодных экспедициях. Так или иначе, но подвиг древних египетских моряков, преодолевших такое громадное расстояние на своих утлых суденышках, достоин всяческого уважения.

Не менее примечательна совместная экспедиция финикиян и египтян (596–594 гг. до н. э.) при фараоне Нехо, объехавшая за три года весь Африканский континент от Красного моря до устья Нила. Это путешествие следует считать вполне достоверным, ибо о нем сообщает Геродот.

Примерно через 70 лет, около 525 года до нашей эры, карфагенский адмирал Ганнон доказал своим плаванием в Гвинейский залив, что подобного рода дальние походы были доступны античному мореплаванию. К сожалению, Геродоту, более молодому современнику Ганиона, эта экспедиция из-за строгой секретности карфагенского «адмиралтейства» осталась неизвестной. В противном случае он, вероятно, менее сдержанно описал бы и путешествие, совершенное в царствование фараона Нехо.

Прошло еще две тысячи лет, прежде чем в XV веке португальцы рискнули поплыть путем Ганонона. Им удалось довольно подробно нанести на карту очертания побережья. Несомненно, что за столь долгий период времени предпринимались и другие смелые походы. Но как мало об этом известно! Твердо установлено лишь, что финикияне па протяжении веков не страшились Геркулесовых столбов, долгое время слывших краем Земли, и объезжали на своих парусниках западное побережье вплоть до Канарских островов. Арабские моряки тоже долгое время поддерживали торговлю с обитателями восточного побережья Африки и Передней Индии.

Уже исследование одного только побережья Африки было результатом бесконечно длительного процесса. Тем более книгой за семью печатями в течение целых эпох человеческой истории оставался самый континент. Загадочная, как сфинкс, неприступная Сахара, подобно бесконечному морскому простору, легла непреодолимым барьером на пути к неизведанному миру. Скудные сведения о нем возмещались фантастическими россказнями. Этот мир населяли всевозможными диковинными и страшными существами: там жили и бесчинствовали полулюди, невиданные звери, циклопы, карлики… Кстати, о карликах. Удивительно, что по их поводу написал в своей «Илиаде» старик Гомер:

С криком таким журавли пролетают над небом

высоким,

Прочь убегая от грозной зимы и дождей

бесконечных,

С криком несутся они к океановым быстрым

теченьям,

Смерть и погибель готовя мужам низкорослым,

пигмеям;

В утренних сумерках злую войну они с ними

заводят[321].

При всем уважении к гению слепого поэта едва ли он сам придумал карликов. Достоверно известно, что еще за три или четыре тысячелетия до нашей эры египтяне посылали на юг военные и торговые экспедиции, задачей которых в числе прочего было привозить чернокожих карликов для царского двора и именитых семейств. В числе прочих доказательств это подтверждается надписью эпохи Рамсеса II Великого[322], откуда становится известно, что область Больших Нильских болот была известна египтянам за 1250 лет до нашей эры[323].

Итак, Черный материк в глубокой древности не был покрыт мраком неизвестности, но сведения о нем затерялись в глубине веков, и в античном мире никто о нем больше ничего не знал. Так, например, бравые центурионы Нерона полагали, что, продвинувшись до 5° северной широты в бассейн Нила, они будто бы стали первооткрывателями этой страны. Несколько больше оснований для этого было у римской воинской части под командованием Светония Павлина, дошедшей в 42 году новой эры до гор Атласа. Но и это достижение было перекрыто другой воинской частью под командованием Юлия Матерна, которая 58 годами позже, в 100 году нашей эры, добралась до озера Чад[324].

Более значительными в смысле научного исследования континента (начавшегося лишь в конце XX века) были средневековые экспедиции арабов. До нас дошло имя марокканца Идриси, объездившего и описавшего в XII пеке крупные районы Северной Африки; позже вместе с норманнским королем Роджером он составил знаменитую «серебряную жарту мира». Двумястами годами позже бродил по свету араб Ибн-Баттута[325], зарабатывая себе на жизнь службой у многочисленных владык тогдашнего мусульманского мира. Более чем за 30 лет он объездил почти всю населенную землю. В 1352 году, примкнув к марокканскому посольству в Судане, он прошел через Западную Сахару до Сенегала и далее до Тимбукту — крупного торгового и культурного центра бассейна реки Нигер. Это был замечательный поход, который лишь через 500 лет повторил англичанин Ленг[326], а вслед за ним француз Кайе.

Сочинения обоих арабских путешественников, Идриси и Ибн-Баттуты, были, наконец, в середине прошлого века переведены на европейские языки и с тех пор стали бесценным кладом для сравнительного изучения. Но как бы отважны пи были эти путешествия, они совершались в такое время, когда еще не могли дать каких-либо реальных результатов.

Ситуация быстро изменилась, когда в результате второго путешествия Кука надежда англичан на многообещавшую Terra Australis погибла окончательно. Это было сильным ударом для Англии, в то время державы мира номер один. Она вынуждена была признать, что в южном полушарии не было сколько-нибудь равноценной замены утраченным колониям в Америке. Англия поняла, наконец, что, гоняясь за отдаленным фантомом, упустила добычу у собственного порога. Тогда она обратила свой взор к Африке.

С открытием Черного континента началась одна из самых больших трагедий человеческой истории. В 1441 году португальцы доставили в Лиссабон первый транспорт рабов. За людьми начали охотиться, как за животными, и продавать их в рабство на американские плантации. Жестокая торговля продолжалась целые столетия.

Видный негритянский ученый и общественный деятель профессор Уильям Б. Дюбуа определяет число жертв работорговли в 100 миллионов человек. Многие африканские пароды понесли громадный урон, их хозяйственная и культурная жизнь была подорвана в корне. Карл Маркс писал по этому поводу, что «…без рабства Северная Америка, страна наиболее быстрого прогресса, превратилась бы в патриархальную страну»[327].

Только когда торговля рабами перестала быть выгодной, некоторые государства, и среди них первая Англия, под личиной якобы человечности выступили против торговли рабами. Население Африки начали эксплуатировать на месте, на африканских плантациях и рудниках. Африка превращалась в колониальный материк.

В 1778 году в Лондоне было основано Общество поощрения исследований внутренних районов Африки, так называемая британская «Африканская ассоциация»[328].

Сообщение, составленное при открытии общества Джозефом Банксом — он принимал участие в экспедициях Кука, — было малоутешительным: «Вся Африка до сих пор остается почти непосещаемой и неизвестной. Карта внутренних районов — большое «белое пятно», на которое географ неуверенной рукой нанес названия нескольких неисследованных рек и народностей».

Действительно, на пороге XIX века Африка все еще хранила свои сокровенные тайны, но скоро такое положение вещей должно было измениться. Была поставлена задача «раскрыть» неизведанную территорию и сделать ее такой же доступной, как и другие земли. За подлинными исследователями двинулись представители куда более «земных» интересов. Закладывались торговые фактории — форпосты будущих колоний. Но, прежде чем строить фактории, сооружались военные форты, дабы впредь никто не сомневался в том, кто будет господствовать в стране. «Африканской ассоциации» предстояло первой зондировать почву. Таким образом, она способствовала поглощению обширных территорий Африки английским капиталом.

Когда Генрих Барт получил приглашение присоединиться к экспедиции Ричардсона, «Африканская ассоциация», с 1830 года переименованная в Лондонское географическое общество, насчитывала уже полувековую историю исследовательской деятельности. Но Черный континент от этого не становился «светлее»…

Одним из первых исследователей Африки был посланный ассоциацией в 1795 году шотландский врач и ботаник Мунго Парк. Еще в древности носились слухи о том, будто у Нила есть рукав, текущий на запад. На пороге XIX века знали об этом столько же. Мунго Парк решил разгадать загадку Нила. Преодолевая трудности, он пробился вверх по реке Гамбии, пересек область истоков Сенегала и, испытывая несказанные лишения, наконец, добрался до реки Нигер, которую африканцы называли «Большой водой»[329]. Он сделал попытку спуститься вниз по течению до Тимбукту, но, лишившись почти всех средств, вынужден был от этой затеи отказаться.

Однако того, чего все-таки Мунго Парк достиг, было не так уж мало. Он окончательно установил, что реки Гамбия и Сенегал ни с Нилом, ни с Нигером не связаны. Нигер приготовил ему особый сюрприз. Волны этой реки катились в северо-восточном направлении, как раз туда, откуда Нил питал свои воды. И у всех, с кем сталкивался Мунго Парк, он получал одну и ту же справку: Нигер всегда течет навстречу восходящему солнцу.

Если бы у Парка хватило сил добраться до Тимбукту и еще далее, то он установил бы, что знает только полправды, а именно, что, описав большую петлю, Нигер течет снова к югу и впадает в Атлантический океан на несколько тысяч километров юго-восточнее того места, где находятся его истоки. Но и без точных данных о Нигере все остальное, о чем сообщил Мунго Парк в Лондоне, когда, ограбленный и больной, он возвратился после двухлетнего пребывания из африканской глуши, было настолько сенсационно, что молодой ученый, едва достигший 26-летнего возраста, стал сразу знаменит.

В 1805 году Мунго Парк начал свое второе путешествие, на этот раз с твердым намерением окончательно установить течение Нигера. Но река, исследование которой стало задачей его жизни, взяла эту жизнь. В 1806 году Мунго Парк утонул в стремнине возле Буса в теперешней северной Нигерии во время атаки его маленького отряда местным кочевым племенем.

В 1797 году, в том самом году, когда Мунго Парк возвратился из своего первого путешествия, в Каире заканчивал свои приготовления к разгадке тайны Нигера Фридрих Конрад Хорнеман из Хильдесгейма. Он тоже не устоял перед чарами Черного континента и, отказавшись от занятия теологией, предложил свои услуги Африканскому обществу.

Чем же особенным отличился Хорнеман, что его сочли достойным доверия? Быть может, не чем иным, как только громадным воодушевлением и неукротимой энергией, побудившими лондонских господ послать в экспедицию именно этого молодого человека. В Каире терпение Хорнемана подверглось длительному испытанию. Дело в том, что в это время в Египте по стопам Александра Македонского шел Наполеон, и Хорнеман не мог двинуться дальше, не заручившись предварительно его поддержкой и не выправив необходимые документы. Правда, сразу же за первыми песчаными дюнами самоуверенное генеральское «Н», открывшее в Европе многие двери, стоило здесь не больше ржавого гвоздя; но форма была соблюдена — Хорнеман был представлен Наполеону, и тот милостиво «разрешил» ему трогаться в путь.

Итак, едва ли предвидя, что ему предстоит, молодой немец со своим небольшим караваном, покачиваясь на горбе верблюда, взял курс на Мурзук в области Феццан. Путь лежал через наиболее опасную и неприветливую часть пустыни, в которой караванные тропы отмечались лишь множеством скелетов людей и животных.

Хорнеман дошел до Мурзука и стал первым европейцем, последовавшим дорогой, которую и сегодня еще едва одолевает автомобиль. Но если бы он лучше знал географию Северной Африки, то мог бы дойти до Мурзука и с меньшим трудом. Хорнеман ориентировался по карте французского географа и картографа д'Анвиля (1749 года), согласно которой Мурзук был так же далек от Триполи, как и от Каира. Правда, старые волки пустыни говорили Хорнеману, что из египетской столицы путь будет более долгим и трудным. Но молодой исследователь не мог предположить, что предписанный ассоциацией маршрут в самом деле вдвое длиннее. И он решил придерживаться полученной инструкции.

Уже в самом начале своего путешествия Хорнеман едва не поплатился головой. Это случилось в оазисе Сива[330], где до него только два раза побывали европейцы: Александр Македонский и англичанин В. Г. Браун. Арабы обратили внимание на некоторые противоречия в действиях и поведении немца, выдававшего себя за мусульманина. Поставленный перед священным советом, он спасся только благодаря тому, что сумел, не задумываясь, бегло прочесть любую суру из корана. А спутник Хорнемана, какой-то подобранный им в Каире немецкий авантюрист, тот знал коран даже наизусть, ведь он 12 лет назад принял мусульманство и совершил целых три хаджа в Мекку. Такая ученость рассеяла все подозрения высоких судей, и оба путешественника могли спокойно продолжать свой путь.

Из столицы Феццана — Мурзука — Хорнеман направился в Триполи, чтобы доложить английскому консулу о результатах путешествия и прежде всего о своих деловых наблюдениях, которыми «Африканская ассоциация» интересовалась более всего.

Муса бен-Юсуф, как именовал себя наш хильдесгеймец, стал осторожнее. После занятия Каира французами разоблачение христианина в Северной Африке было бы для того равносильно смертному приговору. Поэтому, прежде чем начать свое новое путешествие, Хорнеман заклинал консула не начинать никаких поисков, разве только в том случае, если в течение трех лет он ничего не даст о себе знать; любые запросы неминуемо вызвали бы подозрение мусульман. Сначала англичанин не соглашался дать такое обещание. Но в конце концов признал, что так, пожалуй, будет лучше. Этот разговор происходил в декабре 1799 года.

…Три условленных года миновали, а Хорнеман не вернулся. За это время Наполеон прошел всю Европу, на полях сражения люди гибли тысячами. Так чего же стоила жизнь одиночки, затерявшегося где-то в далекой, незнакомой Африке! Только через 20 лет Лондонское географическое общество начало систематические поиски. Выяснилось, что Хорнеман, пройдя торговые города Кацину и Сокото, пробился до среднего течения Нигера и был, возможно, первым белым, увидевшим город Тимбукту, сказочную «царицу Сахары». Быть может, он даже добрался до озера Чад, но все эти сведения основывались лишь на показаниях туземцев, которые, как ни странно, а все еще по истечении такого долгого времени помнили удивительного светлокожего Муса бен-Юсуфа. Сам же исследователь не оставил после себя ни следа, ни строчки, которые могли бы пролить свет на его судьбу.

После этого на целых 20 лет исследование Африки почти совершенно заглохло, и только в 1822 году в путь отправились англичане Клаппертои, Аудни и Денхем[331], первыми заглянувшие в магометанский Судан.

Денхем и Аудни направились к озеру Чад, Клаппертои же попытался разведать течение Нигера. Спустившись из Сокото вниз по течению, он увидел то, о чем Мунго Парк мог только догадываться, а именно: Нигер течет на юг!

Следующая экспедиция, предпринятая Клаппертоном в 1825 году вверх по течению от устья Нигера (Невольничий берег Гвинейского залива) до Сокото, окончательно удостоверила, что река, текущая у Тимбукту на восток, изливает свои воды в Гвинейский залив. Таким образом, тайна Нигера была окончательно разгадана. Но Клаппертои погиб в Сокото от лихорадки. Известие о его триумфе доставил в Лондон сопровождавший его молодой слуга Ричард Лендер[332] — единственный из европейцев оставшийся в живых; позже Лендер исследовал верхнее течение Нигера.

Клаппертон, Денхем и Аудни на собственном опыте испытали, что европейцев в Африке подстерегают тысячи опасностей. В 1828 году, через шесть лет после того, как они впервые ступили на ее землю, никого из них уже не было в живых.

И все же недостатка в людях, готовых вновь начать борьбу, не было. Но среди них выделялся один, кого, пожалуй, можно было назвать одержимым самым настоящим африканским амоком[333], — француз Рене Кайе. Он вырос в маленькой деревне в департаменте Дё-Севр среди людей, у которых при слове «Африка» пробегал холодок по спине. Но именно Африка стала страстной мечтой Рене. Он вбил себе в голову, что непременно увидит когда-нибудь таинственную «царицу пустыни» Тимбукту. Впервые он попал в Африку в 1816 году в возрасте всего 17 лет. Он приехал на грузовом судне «Луара», перевозившем переселенцев в Сенегамбию[334]. Здесь он узнал, что англичане снаряжают экспедицию внутрь страны под начальством майора Грея. Кайе отправился туда. Придерживаясь морского берега, он прошел пешком по раскаленному песку 300 километров, прежде чем его взял на борт пароход, направляющийся в Горе. Но здесь ему сказали, что до Сьерра-Леоне, исходного пункта экспедиции Грея, ему придется идти еще несколько недель. Заболев в результате такого отчаянного марша лихорадкой, Рене возвратился на родину. Значит, он отказался от своего сумасшедшего плана? Ничего подобного! Едва оправившись, он нарисовал жителям деревни «свою» Африку такими яркими красками, что те согласились помочь ему. И вот с жалкими 300 франками в кармане Рене опять отправился в путь. На этот раз ему больше посчастливилось. В Сен-Луи на реке Сенегал ему удалось на собственный риск и страх примкнуть к вспомогательному каравану Грея. Колонна двигалась на лошадях, а Рене высунув язык бежал сзади. И все же он охотнее дал бы разорвать себя на куски, нежели согласиться упустить такую оказию. Сумасшедший? Нет. Просто фанатически одержимый человек, незнающий на избранном пути никаких преград. Колонна разыскала Грея, захваченного одним из негритянских племен, и выкупила его из плена, после чего отряд, однако, счел за благоразумное укрыться во французском форту. Кайе, заболев лихорадкой, остался один. Наступила пора дождей, все превратилось в топь, а ручьи стали бурными реками. В такой обстановке молодой француз оказался без средств и попутчиков. Однако, несмотря на жестокие лишения, он сумел пробиться к побережью и уехать обратно домой. Здесь он поступил на службу к крупному виноторговцу и по делам фирмы объезжал Антиллы, хорошо при этом зарабатывая. Так прошли четыре года. Кто поверхностно знал Кайе, мог бы предположить, что от Африки тот излечился окончательно. На самом же деле, все время упорно откладывая франк за франком, он скопил нужную, как полагал, сумму и в один прекрасный день был уже снова в Сенегамбии. На этот раз он твердо решил: либо добраться до Тимбукту, либо погибнуть…

Французский губернатор, к которому обратился Кайе, не знал толком, что ему делать с этим удивительным молодым человеком, представившим ему проект экспедиции в Тимбукту. Ведь научно он совершенно неподготовлен, а это тогда считалось необходимейшим атрибутом подобного предприятия. Но зато, по-видимому, у него есть другие достоинства: решимость, энергия и удивительное знание местных условий; наконец, что не менее важно, он знает наизусть весь коран. И так как этого 25-летнего парня с кожей почти такой же черной, как и его фанатически горящие глаза, нельзя было заставить отказаться от своего отчаянного плана, то губернатор и отпустил его. снабдив небольшим запасом товаров, легко уместившихся в кожаной сумке. Эта скудная помощь родины показалась нетребовательному Рене, до сих пор путешествовавшему с пустыми карманами, щедрым даром, способным устранить любые препятствия.

Но скоро он понял, что с таким более чем скромным багажом он никогда не достигнет цели. Любой из вождей, если даже ему подвластны всего лишь несколько хижин и тявкающих дворняжек, требует «законную» дань. А содержимое кожаной сумки тает гораздо быстрее, чем ее владелец подвигается вперед. Кайе меняет тактику. Чтобы лучше изучить страну и людей, он подвергает себя весьма тягостному допросу вождей племени бракна и, к всеобщему удовольствию, твердо произносит формулу веры: «Нет бога, кроме аллаха, и Магомет — пророк его». Он обещает быть верным слугой аллаха и впредь превыше всего любить свою новую родину — мавританскую пустыню. Впрочем, чужеземцу доверяют не во всем, он ведет себя довольно подозрительно. Заметили, что не раз, уткнувшись для вида в коран, он скрытно что-то пишет. Тогда с ним стали обращаться как с последним рабом. Вместе с рабами он должен был бегом следовать за кочующими номадами, когда те меняли стоянку, и выпрашивать каждую каплю воды.

Через полгода под предлогом паломничества в Мекку Кайе удалось бежать. Он возвратился в Сен-Луи, но, вместо того чтобы оказать ему помощь и поддержку, заместитель губернатора грубо его выпроводил.

Чего только не достигло бы титаническое упорство и энергия этого удивительного человека, если… да, если бы он не был беден, как церковная мышь!

Разочаровавшись в соотечественниках, Кайе пошел к англичанам. Те сразу сообразили, что в этом парне что-то есть. Но так как Лондонское географическое общество недавно назначило четыре тысячи фунтов стерлингов вознаграждения первому европейцу, сумеющему добраться до Тимбукту, то англичане, не желавшие лишать майора Ленга чести первым добраться до «королевы», назначили этого неудобного француза директором местной фабрики индиго и положили ему жалованье 3600 франков в год. Они полагали, что поставят таким образом конкурента, имеющего столь большие шансы на премию, вне игры.

В апреле 1827 года наш француз отказывается от своей доходной должности и с довольно значительной суммой денег в кармане — он упорно откладывал каждый франк — идет в Каконди. Там он, чтобы примкнуть к направляющемуся на восток каравану, превращается в чистокровного мусульманского купца и запасается порохом, табаком, кораллами и, в виде особой сенсации, зонтиком.

Все это вполне в духе Кайе, этого маленького бродяги с великими идеалами, нищего мечтателя и прожектера, кому никто не дает ни единого франка. Но он докажет свету, что, полагаясь исключительно только на себя, без связей с внешним миром, даже без какой-нибудь жалкой охранной грамоты, он все же будет в Тимбукту!

Пустыня сменяется болотами, бурные реки преграждают путь, но Кайе непоколебимо идет вперед…

Каждое утро и каждый вечер вместе с другими раскладывает Абд-Аллахи — так теперь он себя называет — свой молитвенный коврик и славословит господа: «Алла иль алла!» Его проводник знает, что служить выгоднее знатному господину. Поэтому всюду, где бы они ни проходили, он рассказывает трогательную историю, поведанную ему хозяином под печатью строжайшего молчания. В этой истории Абд-Аллахи фигурирует как сын египетских родителей, украденный оккупировавшими Каир французами. Но вот, наконец, через много лет рабства у белых гяуров[335] его отпустили, и теперь он находится на пути в Египет. Эта небылица всюду пользовалась успехом, не без выгоды для автора и для посредника. Скоро начали поговаривать, что Абд-Аллахи великий святой.

11 июня караван дошел до верховьев Нигера близ Курусы. К тому времени Кайе был уже в пути целых восемь недель, полных трудностей и лишений, а ушел он от побережья едва ли дальше чем на 400 километров. До Тимбукту все еще очень далеко — тысяча километров. Но это ничего не меняет. Вперед! Однако счастье изменчиво. Заболев лихорадкой и поранив ноги, Кайе вынужден остановиться в какой-то деревне. Когда же подарки кончились, бедного «араба» постигает всеобщее презрение. И лежит он здесь жалкий, нищий, больной, жертва жаркого, влажного и нездорового климата, и все имущество его свободно размещается в носовом платке.

Многие хорошо снаряженные экспедиции потерпели крушение, пропали без вести, рассеялись на все четыре стороны. Но у Кайе энергия титана. Он не капитулирует. В декабре, когда утихли дожди, к нему возвращаются силы. Он опять присоединяется к какому-то каравану и через некоторое время плывет на попутной барже вниз по Нигеру. Путешествовать по воде истинное наслаждение. Какая жизнь развертывается здесь! С удивлением смотрит европеец в центре Африки на засеянные, хорошо ухоженные поля и пастбища со стадами коз и верблюдов. Это новая, совершенно другая Африка. «Царица пустыни» по праву носит свой титул.

Предвестники Тимбукту появляются в образе горных туарегов, которые, как и в незапамятные времена, предъявляют свои права на дань. Они поднимаются на борт и берут все, что понравится. Светлокожие мавры слывут здесь богачами, и из предосторожности Абд-Аллахи прячется под ящиками и циновками. Но и это последнее испытание остается позади, и баржа причаливает к Кабра — порту города Тимбукту.

Это было 20 апреля 1828 года. Как во сне бредет Кайе по песчаной, заросшей колючим кустарником равнине, отделяющей Кабра от города. Наконец он у цели, за которую уплатил своей молодостью и здоровьем. Теперь он не замечает ни верблюдов, пасущихся в скудной поросли под присмотром негритянских мальчишек, ни караванов, идущих к городу со всех сторон в дымке красноватой пыли. Его взгляд устремлен туда, где обрубленными конусами неуклюже вздымаются степы двух мечетей из глины. Город вырастает из ландшафта внезапно, сразу. У него нет городских стен. Зачем они? Далекая безмолвная пустыня защищает его лучше любых стен.

Кайе идет вдоль узких улиц, заставленных ветхими глинобитными домишками. Тут и там они освобождают место площадям, заполненным пестрой рыночной толпой. Внешний вид города беден и неимоверно грязен. Вот какова она, «царица пустыни», о которой еще мечтали, не сумев до нее добраться, старые португальские моряки. Разочарованно отмечает Кайе в своей записной книжке:

«Немного успокоившись, я понял, что открывшееся передо мной зрелище не соответствовало моим ожиданиям. Я совсем иначе представлял себе этот великолепный и богатый город. На первый взгляд Тимбукту — просто скопление плохо построенных глинобитных домов. В какую сторону ни взглянешь, только и видишь, что огромную равнину, покрытую сыпучими песками, желтовато-белую и совершенно бесплодную. Небо на горизонте светло-красное, в природе разлита печаль, царит тишина; не слышно птичьего пения. Но все-таки есть что-то внушительное в этом городе, возникшем среди песков, и невольно восхищаешься трудом тех, кто его основал…»

Опекаемый старым мусульманином, на которого произвела впечатление «набожность» мнимого араба, прожил Кайе в Тимбукту четыре дня. Он узнал, что был не первым европейцем в этом городе. Два года назад сюда с севера пришел англичанин Ленг[336]. Но бывший на нем английский мундир не только не уберег его, а, напротив, стал роковым. В нем заподозрили английского шпиона, и, едва он оставил город, как на него напали то ли туареги, то ли люди из племени берабиши с требованием, чтобы он отрекся от своей веры. Но Ленг повторял одно только: «Бог велик!» И ничто не могло заставить его добавить еще, как требовали: «…и Магомет — пророк его». Задушенный, он остался лежать на дороге. Судьба Ленга призывала к осторожности. Удастся ли Кайе стать первым европейцем, сумевшим благополучно уйти отсюда? Тревожный вопрос. Задача предстояла трудная: дорога в Марокко пролегает по самой опасной части пустыни и может стать роковой даже для более опытных людей.

В начале 1828 года оставшийся без средств Кайе примкнул к направлявшемуся на север каравану. Жара, жажда, голод и редко стихающие песчаные бури совершенно подорвали его здоровье. Но с железной энергией Кайе продолжает вести свои ежедневные записи…

…Через 3 месяца перед домом французского консула в Танжере остановился человек в лохмотьях. Трудно узнать в этом испитом, изможденном бродяге европейца. Но сомненья нет — это Кайе, тот самый Кайе, который 538 дней тому назад начал на западном побережье свой полный злоключений поход, тот самый человек, за жизнь которого никто не дал бы ни гроша. Но он видел Тимбукту, далекую легендарную столицу Сахары, и живым возвратился оттуда!

Если раньше этого чудака встречали пожиманием плеч, насмешками или пустыми обещаниями, то теперь его одолевают почестями. Он получил 10 тысяч франков премии Парижского географического общества, его наградили орденом Почетного легиона, ему назначили государственную пенсию. Короче, теперь ему предоставили те средства и связи, которых так недоставало раньше. Кое-чего он, однако, лишился: крепкого здоровья, непоколебимого оптимизма и молодости, позволивших ему в одиночку свершить то, что было под силу разве что большой, хорошо оснащенной экспедиции.

Но не было недостатка и в попытках умалить заслугу Кайе. Чванные, кичащиеся своими научными привилегиями кабинетные ученые не могли стерпеть, что сын «только» пекаря дерзнул…

Кайе менее всего был дерзким. Вежливо, но твердо он ответил своим недоброжелателям:

«Я выполнил задачу без научной подготовки, нищий, не получая никакой помощи. Но я рассказал Европе, что такое Тимбукту. Единственное достоинство моего сообщения — правдивость. Пусть у меня не отнимают того, что добыто столькими страданиями. Несовершенство стиля и мое невежество пусть критикуют те, кто не бывал в Тимбукту, а совершенствовался в науках и искусствах дома».

Едва достигший 30-летнего возраста, разочарованный и уставший от постоянных враждебных нападок, Кайе удалился в деревню и там в 1838 году умер от болезней, приобретенных в Африке, — жертва своей страсти.

Таковы были сведения и события, связанные с Черным континентом. Все это знал Генрих Барт.

Еще более 60 лет назад Джозеф Банкс заявил: «…карта Внутренней Африки — большое «белое пятно…» И с тех пор почти ничего не изменилось. Через Сахару проложили несколько узеньких тропок, определили течение Нигера и кое-что узнали о людях и странах на территории между озером Чад и Тимбукту. Но все это было поверхностно и неполно. По-прежнему карта Африки, за исключением нескольких прибрежных районов, оставалась большим «белым пятном».

День, когда наш молодой ученый получил письмо профессора Риттера, означал для него перелом в жизни. Барт поставил одно условие. Дело в том, что организаторы настаивали, чтобы экспедиция прежде всего стремилась завязать торговые сношения с вождями, шейхами и королями Сахары и Судана; Барт же, напротив, хотел посвятить себя научной стороне дела. С этим согласились.

…В декабре 1849 года Барт вместе с другим участником экспедиции, естествоиспытателем доктором Адольфом Офервегом[337], прибыли в Тунис, а затем направились в Триполи, откуда их караван должен был начать свой путь. После того как прибыл английский руководитель экспедиции Ричардсон, 23 марта 1850 года кафла (караван) из 20 верблюдов двинулась в направлении на Мурзук.

Был, однако, избран не обычный караванный маршрут. Чтобы увидеть действительно нечто новое, направились через боязливо всеми избегаемую безводную Хамада-эль-Хамра, пустынное каменистое высокогорное плато без малейших признаков жизни. Риск оправдал себя. Экспедиция обнаружила множество следов, оставленных римлянами, — руины домов, храмов и гробниц. Тут и там сохранились даже придорожные столбы, надписи, которые за две тысячи лет стерли безжалостное время и песок. Особое внимание Барта привлек хорошо сохранившийся монумент — 15-метровый обелиск. Барт записал в своем дневнике:

«Я нашел один из красивейших памятников, оставленных нам древностью, который неопровержимо доказывает, что когда-то эта местность далеко не была такой скудной, как теперь, и что, напротив, она кормила население достаточно культурное, чтобы отдавать должное подобным произведениям искусства и величию человека!»

Ученый хорошо чувствовал неповторимость встречи с таким одиноким свидетелем давно погибшей культуры:

«Не раз, срисовывая в альбом его искусное убранство, я останавливался, чтобы внимательно оглядеться. Но нигде ни человека, ни вообще чего-либо живого не видел. Так зачем же воздвигли здесь римляне этот чудесный памятник? Разве могли они предполагать, что через много веков один из потомков тех самых германцев, которых они презирали точно так, как презирали гарамантов[338], вновь откроет восхищенному миру это произведение искусства?»[339]

Если бы Барт мог видеть этот кран с высоты птичьего полета, как это легко осуществимо в наше время, то он повсюду увидел бы следы былой деятельной жизни. Здесь когда-то цвели сады, всюду зеленели пастбища и рощи, а к ним льнули деревни и города. А затем под защитой своих легионов сюда пришли римские завоеватели, надменно присвоившие себе право господства над местным свободолюбивым населением, С тех пор миновало 20 веков, но мир не изменился. В то время как Барт, сидя перед гробницей, пытался проникнуть в прошлое, в нескольких сотнях километров к западу французские войска вели лютую захватническую войну против героически оборонявшихся алжирцев[340].

Немилосердно наступавшая пустыня погребла под собой эту древнюю, заботливо обрабатываемую, плодоносную страну. Только изредка тут и там, как немая жалоба, пробивается из-под песка какой-нибудь обломок.

Наконец караван прибыл в Мурзук — первый крупный пункт в этом путешествии. Управлял там шейх по имени Боро. Боро придерживался турецкой ориентации — в то время страной еще владели турки. Кроме того, в Мурзуке стояла воинская часть оккупационной армии, состоявшая из 400 человек. Там же имел свою резиденцию английский консул. Туземное население, насчитывавшее около 2800 душ, занималось торговлей. А так как в невыносимо жарком пустынном захолустье едва ли имелись подходящие товары для легальной торговли, то занимались здесь, как испокон веку, покупкой и продажей негров-рабов. Хотя этот промысел был запрещен, но не так-то просто заставить сынов аллаха отказаться от прибыльного дела.

13 июня караван, заручившись рекомендательными письмами шейха Боро, отправился дальше (как позже выяснилось, письма оказались весьма сомнительного достоинства). Опять сознательно был избран маршрут в стороне от большой караванной дороги, ведущей в Борну на территории Судана. В долине Тель-Исарджен, обрамленной крутыми скалами, Барт сделал сенсационное открытие: отвесы скал были покрыты различными изображениями животных! Сделанные иногда очень примитивно, а иногда с высоким искусством — свидетельством прекрасной наблюдательности: прежние обитатели этой местности глубоко врубали в скалы то, что им представлялось стоящим изображения. Здесь были, например, человекоподобные фигуры с удивительными головами газелей; вооруженные копьем и щитом, они охотились за быком. Рядом — изумительно живые силуэты жирафов, львов, страусов и слонов. Стадо скота на водопое вызвало особый интерес Барта, тем более что изображения скота он встречал на скалах очень часто. Несомненно, художники, создавшие эти рисунки, отразили свои наиболее живые впечатления, то есть именно то, что ближе всего было связано с их образом жизни. А таким, разумеется, был животный мир, населявший пустыню и степи. Но как же в таком случае мог в безводной местности существовать скот? На этот счет у Барта были свои соображения:

«…Если принять во внимание, что сцена здесь изображает водопой у большой дороги в центре страны, то есть все основания полагать, что в свое время скот был здесь не только обычным явлением, но использовался как единственное вьючное животное вместо нынешнего верблюда. Верблюда — незаменимого в наши дни посредника между далеко разрозненными пустыней пунктами жилья и отдыха, — этого верблюда напрасно было бы искать в наскальных рисунках».

Барт видел во всем дальнейшее подтверждение гипотезы, что эта область Сахары была когда-то, очень давно, богата водой и растительностью, и понимал, что рисунки были очень значительной давности. Римского влияния на них он не заметил. Скорее можно было допустить влияние культуры Карфагена. Только в начале XX века наскальные рисунки Тель-Исарджена были исследованы более подробно. В общих чертах Барт был прав, хотя самые древние насечки принадлежали эпохе раннего каменного века, то есть были на 2500 лет старше, нежели он предположил[341]. Рисунки этого раннего периода заметно отличаются от более поздних примитивностью изображения. В них отражены типичные представители африканского животного мира: львы, слоны, страусы, бегемоты и главным образом скот. По-видимому, художники принадлежали к охотничьему племени.

Позднейшие скульпторы, по-видимому, не очень ценили произведения своих коллег из каменного века. Сознавая свое художественное превосходство, они вырубали удивительно реалистичные произведения, попросту игнорируя старые рисунки, так что те и другие нередко перекрывают друг друга. Более поздние рисунки тоже изображают диких животных, иногда целыми стаями. Еще позже появляется лошадь, которая около 1700 лет до нашей эры попала в Африку из Азии (через Египет)[342], Но животные, нуждавшиеся в обильной воде, такие, как бегемот или слон, в рисунках больше не встречаются. Это признак того, что естественные водные ресурсы к этому времени иссякли. Плодоносный край превращается в степь, а затем с течением тысячелетий степь оттеснила пустыня.

Таким образом, в «говорящих скалах», как в старой книге истории, можно прочесть о том, как менялась жизнь человека в связи с постепенным изменением климатических условий. Охотникам унаследовали пастушьи племена, которых, в свою очередь, сменили кочевые номады, а последние здесь, в краю воинственных гарамантов, около 500 лет до нашей эры достигли последнего расцвета культуры[343]. Об этом также рассказывают скалы — на них изображены воинственные сцены, воины на боевых колесницах, размахивающие копьями.

К этому времени пастбища, по-видимому, уже оскудели, и поэтому изображения скота встречаются все реже и реже и, наконец, исчезают совсем. Та же участь постигает позже лошадь. Когда же пустыня победила окончательно, древние художники увековечили это последнее изменение природы по-своему: на скалах появляется овладевший новыми просторами «корабль пустыни» — неприхотливый верблюд[344].

Иссякли реки, высохли озера, колодцы занесло песком, и цветущие города превратились в жалкие деревушки, а плодоносный и деятельный край утонул в море песка: Северная Африка и Сахара превратились в пустыню…

…Приблизительно через 10 дней после того, как караван покинул художественную галерею на скалах Тель-Исарджена, путешественники подошли к замку Идинен. Издали его можно было принять за груду руин, но проводники-туареги рассказали о нем так много удивительного, что Барт решился побывать там. Никто из проводников не соглашался проводить его. Напротив, они решительно предостерегали не ходить в это всеми строго избегаемое место. Даже перспектива щедрого вознаграждения не смогла изменить настроения мусульман. Тем более заинтриговал Барта этот «оплот призраков».

Ранним утром следующего дня с небольшим запасом воды, фиников и луковиц он отправился в путь один. В прозрачном воздухе руины казались осязаемо близкими. Но после того как он целых два часа добирался до них по песку пустыни, Барт убедился, что до цели еще очень далеко. Пусть, однако, исследователь сам расскажет о своем приключении, которое едва не стало последним для него.

«Я поднимался вверх, пока не дошел до большого ущелья на западной стороне горы. Так как я очень устал, то такое разочаровывающее препятствие едва не обезоружило меня, и потребовалась вся сила воли, чтобы спуститься и вновь подняться на другой стороне пропасти. Было уже около 10 часов, и солнце сияло во всю мощь. Я очень устал, когда, наконец, добрался до тесного гребня, похожего на стену. Ни надписей или скульптур, ни призрачных волшебных пальмовых рощ, возникших в мозгу наших приятелей туарегов, не было видно. Я спустился в голое ущелье, надеясь отыскать колодец. Было очень жарко; и так как мне нестерпимо хотелось пить, то я сразу выпил остававшийся у меня еще небольшой запас воды. Это было примерно в полдень. Наконец я добрался до широкой равнинной подошвы горы, чтобы немного передохнуть. Напрасно осматривался я по сторонам. Подавая сигнал, я выстрелил из пистолета. Но ответа не последовало. Вдруг с невыразимой радостью я увидел в некотором отдалении маленькие круглые хижины. В восторге я бросился к ним, но хижины оказались заброшенными. Ни живого существа, ни капли воды. Теперь силы окончательно оставили меня. На одно мгновение мне почудилось, будто вдали проходит караван верблюдов. Но видение было обманчиво. Ничто так не полно обманчивых видений, как нагретые палящим солнцем равнины и просторы пустыни. Это издавна известно опытным арабам, и выражают они свои чувства тем, что населяют пустыню духами, смущающими одинокого путника и уводящими его в сторону. Я снова поднялся, чтобы осмотреться, но был уже так слаб, что едва держался на ногах. Солнце склонилось к закату, и мне нужно было где-то провести ночь.

После примерно двухчасового отдыха я поднялся и опять осмотрелся вокруг. С величайшей радостью я увидел в юго-западном направлении большое пламя. Это мог быть только сигнал ищущих меня спутников. Приподнявшись, я опять выстрелил из пистолета. Но кругом была мертвая тишина, и только пламя сигнала подымалось к небу, отказывая в помощи. Меня сильно лихорадило; я метался, с тоской и страхом дожидаясь следующего дня.

Но на следующее утро мое состояние стало еще более невыносимым. Я ползал, каждую минуту меняя положение, чтобы использовать слабую тень какого-то оголенного, без листьев, дерева. В полдень исчезла и эта последняя тень. Ее не осталось даже столько, чтобы защитить хотя бы голову. Я страдал от невыразимой жажды и сосал собственную кровь. Наконец я потерял сознание и снова пришел в себя, только когда солнце ушло за горы. Вдруг я услышал крик верблюда, самый приятный звук, какой я когда-либо слышал в своей жизни. С трудом поднявшись, я увидел в некотором отдалении медленно ехавшего верхом, озиравшегося по сторонам тарги (туарега).

Разжав высохшие губы, я слабым голосом произнес: «Аман, аман! — Воды, воды!» Как счастлив я был, услышав в ответ ободряющее «Byа, ивуа!». Через несколько мгновений тарги присел возле меня и обрызгал мою голову водой. Лишь после этого мой спаситель дал мне напиться… Радость свидания после того, как меня не надеялись больше увидеть живым, была велика. Говорить я мог первое время очень мало и невнятно и в течение первых дней, прежде чем восстановил силы, ничего не ел».

Жители пустыни считают, что чужеземец, оставшись в течение 12 часов без воды, умирает. Барт был еще жив через 27 часов, а на следующее утро окреп настолько, что мог продолжить путь вместе с караваном. Но этот эпизод стал для него серьезным предупреждением; ведь через несколько часов после того, как он выпил последнюю воду, он не был больше хозяином своей судьбы.

…Ежедневно продвигаясь вперед на 40 километров, караван пришел, наконец, в страну туарегов Хоггар (нагорье Ахаггар). Часто трое белых вынуждены были покупать себе право двигаться дальше только ценой большой дани. И тем не менее на каждом шагу их преследовали жадные на добычу кочевники.

В конце августа ситуация для европейцев стала еще более напряженной. Кафла все более разрасталась, Уже в Мурзуке к ней присоединились разные направлявшиеся на юг торговцы, а в пути к ней постоянно примыкали все новые группы.

Однажды в полдень один из заправил увел верблюда-вожака в сторону от дороги, и, как бы безмолвно сговорившись, за ним последовала вся колонна. Протестующим белым было указано поставить палатку и ни в коем случае ее не оставлять. Начались бесконечные переговоры между группами мусульман; но можно было понять, что на этот раз речь шла о чем-то большем, нежели только о вымогательстве.

В конце концов европейцам было предъявлено требование отказаться от своей веры. Когда это было решительно отвергнуто, несколько проводников, сохранивших верность своим подопечным, попросили их письменно засвидетельствовать, что в их смерти они не виновны. В палатке стояла напряженная тишина, но скоро европейцы взяли себя в руки. Нужно было быстро на что-то решиться, прежде чем возбужденная шайка не перешла к нападению.

В конце концов вымогатели согласились отказаться от своего намерения в обмен на товары стоимостью в 50 фунтов стерлингов. Это было чувствительной потерей, потому что предназначенные для обмена товары, какими располагала экспедиция, стоили всего 200 фунтов стерлингов. Но злой рок был предотвращен.

Поход через пустыню длился уже полгода, и все же исследователи едва перешагнули 20° широты. Утром в семь часов караван пускался в путь и двигался безостановочно до после полудня. Затем разбивали лагерь, разгружали верблюдов и отпускали их на свободу. Животным трудно было находить жалкие стебельки. Нередко они удалялись от лагеря на целые километры, и собрать их перед наступлением темноты было трудной, требующей много времени обязанностью коричневых проводников.

Вечером после еды верный «оруженосец» Барта Мохаммед сдвигал перед палаткой несколько ящиков и досок, и рабочий стол молодого исследователя был готов. Все то, что в течение дня с помощью компаса, хронометра и секстанта наблюдал Барт с колеблющейся высоты своего «корабля пустыни» и отмечал беглыми заметками, все это теперь подробно прорабатывалось. Здесь он закладывал основу будущего пятитомного (более 3000 страниц) сочинения[345].

Таким же образом создавалась и карта маршрута, на которой регистрировались все географические особенности пути и ландшафта, поскольку их можно было видеть примерно на милю справа и слева от дороги. На карте отмечались также горы, которых, к удивлению исследователей, оказалось в Сахаре немало. Но названия имели лишь наиболее значительные возвышенности. Барт выходил из положения, давая безымянным объектам описательные названия, вроде «Скалистый хребет» или «Каменистая равнина». Только у колодцев были свои имена, а стало быть, своя история. Они дарили жизнь; без них в пустыне нельзя было бы сделать ни единого шага. Любое продвижение по песку и скалам напоминает бегство от одного колодца к другому… Наряду с географическими заметками на карте отмечались данные о животном мире и о скудной растительности.

Энергия Барта казалась неисчерпаемой. В маленьком поселке, в совершенно неизвестных горах Аира, или Азбена, он услышал удивительные вещи про город Агадес, будто бы расположенный недалеко от караванной дороги. Не задумываясь, Барт с несколькими проводниками оставил кафлу и своих товарищей и направился туда. После шестидневного марша 10 октября 1850 года маленькая группа вошла в этот город в пустыне. Раньше когда-то Агадес регулировал всю торговлю севера с югом; теперь же город производил впечатление дряхлого старика. Все же султан Агадеса играл еще очень большую роль в жизни обитателей пустыни. Барту удалось добиться доверия султана, и благодаря этому он узнал интересные детали из истории города, основанного в 1460 году.

В лице султана Барт обрел могущественного покровителя.

Не обошлось, однако, без приключений, и об одном из них стоит рассказать. На этот раз виноваты были не мужчины. Султан со всей своей свитой отправился на охоту. И тогда произошло следующее:

«Пять девушек и женщин пришли ко мне в дом, чтобы нанести визит. С милой непосредственностью они предложили развлечься с ними и дали понять, что в отсутствие султана сдержанность не обязательна.

Две из них были довольно привлекательны, хорошо сложены, стройны, с живыми глазами и светлыми, приятными чертами лица. Эти агадесянки резвились несколько более вольно, чем следовало бы. Но я был убежден, что европеец, желающий остаться достойным уважения и с незапятнанной репутацией пройти по этим землям, должен вести себя очень осторожно и сдержанно в отношении женщин и не поддаваться искушению этих шаловливых и никак не отталкивающих созданий».

А в конце ноября 1852 года небольшой караван, состоявший из нескольких верблюдов и четырех лошадей, оставил Куку, или Кукаву, — резиденцию властителя Борну, шейха Омара, у озера Чад, — и направился в Тимбукту[346]. В этом не было ничего необыкновенного для резиденции шейха Омара; случалось довольно часто, что караваны отправлялись отсюда в Тимбукту. Неожиданным было, однако, что кафла вопреки всем предостережениям направлялась прямым путем на запад. Это был более короткий, но намного более опасный путь. И поэтому спокон веков все караваны избегали его. Если кто-либо рисковал проходить через эту жуткую местность, то наверняка делался желанной добычей промышлявших здесь разбойничьих племен и пропадал без вести.

Поэтому издавна было принято обходить опасность, забираясь далеко на север, и направляться в Тимбукту через оазис Туат и негостеприимную, безводную пустыню. Этот маршрут был намного длиннее, но временем здесь никто не дорожил, только бы ценный груз благополучно доходил до места назначения.

Целью нашей кафлы не была, однако, доставка в торговую столицу пустыни каких-либо товаров; она лишь сопровождала человека, которого опережала слава шерифа[347], мужа великой святости, мудреца, везущего с Востока несколько благочестивых писаний. Мало того, когда караван отошел от Куки на изрядное расстояние, то распространилась молва, будто этот мудрый человек не кто иной, как воплощение самого мессии, давно и страстно ожидаемый мусульманами избавитель.

Так нужно ли святому, пред которым все благоговейно склоняются, опасаться нападения? Такое предположение совершенно абсурдно; поэтому у него не было надобности идти окольным путем через пустыню, затратив много лишнего времени и усилий. Но путешествие через эти заклятые, неизведанные районы Южного Судана могло бы стать неслыханно опасным, если бы мусульмане дознались, что объект их почитания явился не с неба, а из страны ненавистных им гяуров и что зовется он не Абд эль-Керим, а носит трудно выговариваемое имя Генрих Барт. Это была игра с огнем; но у Барта не было никакой другой возможности остаться в этих широтах нетронутым.

Он уже тогда оставался единственным живым из участников экспедиции. Ее руководитель Ричардсон умер еще в 1851 году — он не перенес влажно-жаркого климата Судана. А доктор Офервег — первый европеец, объехавший озеро Чад, — умер от лихорадки. После таких несчастий любой другой человек закончил бы путешествие, но Барт, возглавивший экспедицию после смерти Ричардсона, даже и не думал об этом. Между тем исследователь уже выполнил большой объем научной работы и сделал множество интересных открытий за те два с половиной года, в течение которых он вдоль и поперек изъездил Сахару и страны Судана. Он был первым европейцем, который посетил в пустыне город Агадес, изучив и записав его изменчивую историю. До него довольствовались преданиями Льва Африканца[348], арабского путешественника, который 400 лет назад скупо сообщил об этой соляной метрополии в пустыне.

При поддержке Офервега Генрих Барт решил даже загадку озера Чад. Относительно этого расположенного в центре континента озера ходили фантастические слухи; говорили, будто по величине оно не уступает океану и что из него вытекают все реки Африки. Ему приписывали даже связь с морем. Было трудным делом установить истину. Целыми днями исследователи прокладывали дорогу через гигантские прибрежные болота, прежде чем добрались, наконец, до открытой воды. При этом выяснилось, что из озера Чад вообще никакие реки не вытекают и что озеро имеет одни только притоки. Барт установил также, что в прежние эпохи озеро имело неизмеримо большие размеры, чем ныне, однако никогда оно не было связано с морем.

Точную картографическую съемку осуществить не удалось. За два с половиной года, проведенных Бартом в окрестностях озера, оно вследствие испарения и из-за непостоянства притоков непрерывно меняло свои берега. Неоднократно путешественник отмечал, что целые районы, недавно проходимые на многие мили посуху, вдруг покрывались водой. И может быть, Барту принадлежит меткое определение Чада — озеро с кочующими берегами…

Из Куки Барт предпринял поход на юг. Он проник на территории, не имевшие еще даже названий, и открыл Африку болот, девственных лесов и необузданных, бурно текущих рек. То была Африка чернокожих, которых он до сих пор встречал как рабов мусульман. Все было здесь странно и иначе, чем он видел на этом континенте раньше.

После шестинедельного марша усилия Барта были вознаграждены великолепным открытием; покоренный величием реки, стоял он на берегу мощного Бенуэ, воды которого текут в Атлантический океан через Нигер. Барт догадывался об этой связи[349].

Но понадобились годы, нужно было пройти тысячи километров и вынести неимоверные лишения, чтобы обнаружить, наконец, в центре гигантского континента самой природой проложенную дорогу. Она открывала почти без всяких трудностей доступ в глубь страны. В тот памятный день, вспоминая прошлое, Барт записал в свой дневник:

«Кто предавался безудержной фантазии юношеской мечты и позже осуществил задуманное, тот легко может представить себе одолевавшие меня чувства, когда я с берега смотрел на раскрывшийся предо мной речной пейзаж. Охваченный безмолвным восхищением, смотрел я на этот богатейший край. Таким, каким создала его природа, еще не тронутый искушенной рукой человека, простирался он предо мной — поле деятельности будущих поколений.

То было одно из счастливейших мгновений моей жизни. Будучи рожденным на берегу большой судоходной реки, в торговом центре, полном деятельной энергии и жизненной силы, я с детства полюбил речной ландшафт[350]. Для меня было наслаждением наблюдать течение вод и видеть, как они в истоках превращаются в ручьи, следить, как ручьи вздуваются в реки и исчезают, наконец, в океане».

Через три года, проведенных в девственных лесах Нигерии, исследователь окончательно решил возвратиться на родину. Сообщение Барта об этом походе после множества приключений дошло, наконец, до Лондона и вызвало там соответствующую реакцию: англичане немедля снарядили винтовой пароход «Плеяда», чтобы изведать предложенный Бартом маршрут.

…До Барта очень мало было известно о том, как народы Центральной Африки представляют себе географию своего континента, его очертания и расположение. У Барта были широкие возможности изучить взгляды и обычаи арабов Центральной Африки. В одной из деревень он воспользовался добрым отношением к нему вождя этого поселка Маллема.

«Это был почтенный, приветливый старик, в старой, полинявшей рубахе и с тесно облегавшей голову зеленой «львиной пастью» — баки-н-саки, которая старикам очень к лицу. Маллем и его окружение были не только поражены моими инструментами, но проявили большое любопытство и по поводу разложенной перед ними карты Африки. Существование гигантских просторов континента на юге, о чем они не имели ни малейшего представления, было для них совершенно ново».

Арабы этого передового форпоста арабской культуры знали о своей части света несравненно меньше, чем знал когда-то их земляк Ибн-Баттута. Они считали себя стоящими бесконечно выше негров. Торговля рабами была их важнейшей профессией. Арабы Борну, чьим гостеприимством долго пользовался Барт, тоже занимались отвратительным промыслом похищения людей, предпринимая большими вооруженными отрядами разбойничьи набеги на южные районы страны.

Чтобы лучше узнать край, Барт примкнул к одному из отрядов. Во время одной из схваток, когда негры издевательски смеялись, отражая пули старинных мушкетов арабов своими щитами, взбешенные мусульмане потребовали, чтобы Барт сразил насмешников своим дальнобойным орудием. Решительно отказавшись от этого, он тем самым развенчал себя в глазах немудрствующих мусульман. Они стали называть его «Феда-нсе-баго» — «бесполезный человек» — и, конечно, не подозревали, как Барт расценивал их жестокое поведение:

«Незадолго до полудня мы, захватив довольно скромную добычу, повернули обратно; в руки моих друзей попало всего около 15 человек, большей частью несчастных старух, не сумевших или не пожелавших оставить родные хижины. На этих-то хижинах арабы и выместили свою ярость. Всюду, где бы мы ни проходили, богатые уютные селения негров стали жертвой огня. Сжигались также зерновые склады, и это было особенно жестоко.

Таким образом, перечисляя печальные последствия охоты за людьми, нельзя забывать о том, что, кроме угона рабов и убийства пожилых пленных, после набегов наступал голод, уносивший множество жертв».

Из двух тысяч пленных, захваченных правоверными в походе против язычников, до Куки дошли только 400 человек, которые и были там проданы на невольничьем рынке. Остальные погибли во время марша из-за нечеловеческих лишений и жестокого обращения.

Возвратившись в Куку, Барт напомнил шейху Омару о заключенном с ним договоре, согласно которому Англия обязывалась покупать у шейха местные продукты, если он прекратит торговлю людьми. Но, чтобы осуществить это, нужно было время. Помимо того, шейх понимал, что у медали есть еще и обратная сторона.

Барт повсюду, где бы он ни был, старался бороться с работорговлей. Но что мог сделать одиночка против множества похитителей людей!

И он вынужден был примириться с тем, что в ближайшем будущем все останется по-старому.

Ему предстояла опасная дорога до Тимбукту, и нужно было заручиться чьим-либо покровительством. Шейх мог его оказать.

«Мессия близится!» Этот клич, опережая маленький караван, словно волшебное заклинание, сдерживает всякую враждебность против чужеземцев. Недоверчивых скептиков не слушали. Угнетенный народ не хотел утратить веру в близкое избавление. Барт использовал эту веру. Его не трогали.

В Зиндере некий араб вручил ему 1000 талеров, спрятанных и доставленных доверенными людьми в ящиках с сахаром.

Лишенный в течение многих месяцев всяких средств, Барт снова обрел бодрость духа: значит, его не забыли в далекой Европе.

От Зиндера дошли до Катсены. Здесь на две тысячи каури он купил женскую одежду, шали, шелковые юбки и много других пользующихся спросом товаров, привезенных через пустыню с севера на вьючных верблюдах. Барт уже три месяца в пути, но пройдена едва половина дороги до Тимбукту…

Наконец в середине июня 1853 года он стоит на берегу Нигера[351]; эту реку видели лишь немногие европейцы. Встает вопрос: может быть, отсюда до Тимбукту лучше добираться водным путем? Барт почти поддается искушению избавиться от изнурительных сухопутных маршей. Но, как видение, встает перед его глазами ужасная участь Мунго Парка, загнанного рыскавшими на берегах туарегами и утонувшего в реке. Поэтому он решает пересечь излучину Нигера и пойти через владения могущественного племени фульбе.

Здесь еще не ступала нога белого. С точностью часового механизма Барт каждые пять минут отмечает по компасу пройденный путь, делает зарисовки; вечером он садится за дневник… Все это очень уж подозрительно в глазах примкнувших к каравану туарегов (как обычно в этих широтах, не спросивших на то разрешения). Они опасные попутчики. Не зря в этих местах в ходу поговорка: «Слово тарги — вода, пролитая на песок: ее больше не найдешь». Барт вынужден быть начеку.

Наконец снова Нигер! Караван грузится на баржи. Скоро перед ним предстанет силуэт легендарного города, до которого добрались всего лишь двое белых: англичанин Ленг и француз Кайе. Но живым оттуда ушел только один из них — француз. С тех пор минуло 25 лет; за это время сюда не отважился проникнуть ни один европеец. Не станет ли «царица пустыни» и для Барта роковой? Сколько он ни думает об этом в часы, когда его судно плывет по мелководью в Кабра (порт Тимбукту), ответа он не находит.

Утром 7 сентября 1853 года, погрузив вьюки на спины ослов, двинулась кафла по улицам Тимбукту. Барт застал все таким, каким описал Кайе: поникшие глинобитные хижины без окон, невообразимая грязь, насыщенный пылью горячий, душный воздух. Ничего хорошего прибытие не предвещает. Сиди Алауте, проводник, ведший караван начиная от Кукавы, уже успел разузнать, что его брата, шейха Эль-Бакай, в городе нет. А именно на его содействие больше всего рассчитывал Барт. Все же он расположился в доме шейха и сразу же принялся за изучение запутанной истории народов этого древнего центра торговли и науки.

…Целыми столетиями владели пришедшие некогда из страны фараонов сонгаи южной окраиной Сахары, от побережья до далекого Борну. Затем султан Марокко послал через пустыню своих вооруженных мушкетами всадников на верблюдах. После первой же стычки огонь из мушкетов привел сонгаи в панический ужас, и. не сопротивляясь, они погибали тысячами. Затем с юго-востока на страну надвинулись племена фульбе, а с севера — туареги[352]. Последним даже не пришлось сражаться. Взяв под контроль дороги, оба могущественных племени с тех пор держали жизненные нити города в своих руках. В Тимбукту мог властвовать только тот, кто был в хороших отношениях с этими хозяевами пустыни. Так было уже во времена Кайе, так оно и осталось, когда в Тимбукту пришел Барт, И очень скоро он должен был это почувствовать…

В то время как ученый беспечно рылся в толстых фолиантах, беда уже нарастала. Служба связи а пустыне функционировала безотказно. Скоро стало известно, что Барт христианин, «неверующая собака» — неслыханная сенсация в этих хранимых господом стенах! Днем и ночью осаждали Барта жители, непрерывно вынуждая его принимать подозрительно относящихся к нему гостей.

Христианин в Тимбукту! Пусть его схватит шайтан! Чем он занимается? Что он постоянно записывает? Он шпион гяуров; чтобы не погибла страна, его необходимо убить. Так перешептывались в узких улочках и хижинах города.

Время было очень тревожное. С севера пришло известие, что французы все дальше продвигаются в пустыню. Скоро христиане будут на Нигере! Эти события, разумеется, еще более ухудшили положение ученого, который один-одинешенек очутился в чужом мире. Ему приходилось вести бесконечные религиозные диспуты, и вел он их хорошо. Святые старцы, всю жизнь просидевшие над кораном, были поражены, встретив в этом чужеземце достойного противника в ученом споре о том, как надлежит толковать слова Магомета. Его мужественное поведение и смелые умозаключения заставили их высоко уважать этого христианина. Но осе же многие тайно выступали против него, опасаясь, как бы чужеземец не навлек на них беду.

Барт узнал, что могущественная партия фульбе решила убрать его с дороги. Постоянные лишения и волнения подточили его здоровье; заболев лихорадкой, он слег как раз тогда, когда прошел слух о готовящемся нападении. Сиди Алауте оказался предателем, постоянно поддерживавшим конспиративную связь с недоброжелателями Барта. Даже ночью ему не давали покоя. Барт и немногие, кто оставался ему верен, в том числе слуга Мохаммед, сопровождавший исследователя с самого начала экспедиции, круглосуточно несли вахту.

К счастью, были у немца не только враги, но и друзья. В числе их — Эль-Бакай. В конце концов Барт переселился в его палатку — вне черты города. Прошли месяцы…

Оправившись от болезни, Барт, охраняемый лейб-гвардией шейха, стал предпринимать дальние экскурсии в пустыню с целью изучения жизни кочевников и их истории.

Но не мог же он вечно оставаться под защитой шейха, не говоря уже о том, что с тех пор, как он начал в Триполи свое путешествие, прошло более четырех лет — четырех долгих лет в чужом мире. Нужно было подумать о возвращении. Значит, снова предстоял долгий путь, полный опасностей, приключений, лишений. Хорошо, если бы можно было из Тимбукту направиться прямо в Триполи! К сожалению, этого сделать нельзя, ибо предварительно нужно снова побывать в Куке. Там остались багаж Барта и записи. И кроме того, на пути от Куки до Триполи он опять будет под защитой шейха Омара. Итак, в путь! Но, прежде чем тронуться из Тимбукту, Барт решает сделать нечто необычное, такое, что отпугнет его недоброжелателей, только и ожидающих случая схватить его. И вот однажды Барт собрал всех в лагере я продемонстрировал им стрельбу из своего шестизарядного кольта. Арабы, знавшие только неудобные кремневые ружья, были глубоко потрясены. Никто и ранее не отваживался усомниться в храбрости Абд эль-Керима; теперь же все убедились еще и в том, что ему подвластны сверхъестественные силы.

Удовлетворенный этой демонстрацией, Барт отметил в своих путевых записках:

«Это оказало громадное влияние на мою дальнейшую безопасность. Люди думали, что я ношу с собой много оружия и могу стрелять столько раз, сколько заблагорассудится».

Вскоре после этого в лагере появилась группа вооруженных людей. Их вожаком был Али Хамед — араб, сын шейха Хамеда, которому приписывали участие в убийстве майора Ленга[353]. Как-то распространился слух, будто Барт сын убитого англичанина. Совершенно ясно, стало быть, зачем Али Хамед появился в лагере: он ищет повода к немедленной ссоре с ненавистным европейцем. Проходят дни, полные драматического напряжения. Но внезапно Али заболевает. В палатках начинают шептаться, а на следующий день араб Али Хамед лежит мертвым. Теперь всем ясно: Абд эль-Керима защищает непобедимое волшебство, он неуязвим, и лучше отпустить его невредимым, чем навлечь на себя несчастье.

Так оно и было. 8 апреля 1854 года, после 7 месяцев пребывания в Тимбукту, Барт начал марш обратно в Куку; несколько недель его сопровождал Эль-Бакай.

…Европа долго ничего не слыхала про Генриха Барта. Его считали пропавшим без вести; некоторые газеты даже поспешили опубликовать некролог. Когда Барт возвратился в Средний Судан, до него дошли слухи, будто бы на его розыск направлена спасательная экспедиция. Но он не придал особого значения этой болтовне. Однако случилось нечто невероятное. В конце 1854 года караван вошел в глушь девственных лесов Буиди, расположенных в нескольких сотнях километров от Куки, и тогда произошло следующее:

«В сопровождении моего верного слуги Мохаммеда я, едучи верхом, опередил караван примерно на три мили, когда вдруг увидел приближавшегося ко мне необыкновенно выглядевшего молодого человека. У него был белый как снег цвет лица, показавшийся мне после долгих лет, проведенных в Африке, почти болезненным. Я увидел, как один из сопровождавших его чернокожих, мой бывший слуга Мади, очень растерянный, бросился к белому и шепнул ему несколько слов. Европеец — это был посланный искать меня доктор Фогель[354] — немедленно пришпорил коня и быстро подъехал ко мне. Ошеломленные неожиданностью, мы приветствовали друг друга, не сходя с лошадей. Никто из нас не мог предположить, что мы встретимся здесь, в девственном лесу. Тут же, в гуще дикого леса, мы спешились. Из седельного вьюка я достал небольшой мешок с запасом еды и приказал сварить кофе. Все было совсем как дома! Более двух лет я не слыхал ни немецкого, ни вообще какого-либо европейского слова, и для меня было величайшим наслаждением побеседовать на родном языке. Но скоро наш разговор коснулся темы, которую никак нельзя было считать радостной. С величайшим огорчением я узнал, что в Куке для меня ничего не приготовлено и то, что привез с собой доктор Фогель, уже израсходовано.

Впрочем, это сообщение не было так неприятно, как другое, а именно, что у Фогеля не оказалось ни одной бутылки вина. Уже более трех лет я оставался без капли какого-нибудь тонизирующего средства, кроме кофе, и, часто страдая от лихорадки и дизентерии, чувствовал непреодолимую потребность в укрепляющем, живительном виноградном соке, благотворное влияние которого я уже раньше, во время длительных путешествий, испытал самым приятным образом.

После двухчасовой беседы мы вынуждены были расстаться. Отыскав меня, доктор Фогель снова занялся порученным ему заданием, а я должен был спешить, чтобы догнать опередивших меня спутников».

Для Фогеля это была последняя встреча с европейцем — он никогда не вернулся на родину…

Тысяча, две тысячи километров марша в пустыне; обжигающее солнце, пылевые бури, жажда; ежедневно в течение месяца все тот же терзающий нервы вопрос, удастся ли дойти до следующего пункта; час за часом пребывание в постоянной готовности, чтобы на финише не стать жертвой бродящих вокруг номадов… И все же в августе 1855 года Барт, наконец, прибыл в Триполи. Глубоко взволнованный, он записывает в своем дневнике:

«Когда мы приближались к оставленному пять с половиной лет назад Триполи, город показался мне воротами к покою и безопасности, и сердце преисполнилось радости. После долгого путешествия по глухим пустыням впечатление, произведенное богатой растительностью садов, было необыкновенным, и я стремился к ним, потрясенный до глубины души».

Через Лондон, где исследователя осыпали почестями, Барт проехал в свой родной город Гамбург, а оттуда в Берлин.

…Луизенштрассе, 22. Круг замкнулся. Прошло почти шесть лет с тех пор, как доктор Барт оставил этот дом. Здесь ничего не изменилось, и все же все ему кажется странно чужим. Даже всегда приветливо кланявшийся портье не узнал его. Но когда он очутился у дверей своей квартиры, все вдруг стало опять близким и привычным: скрипящие половицы, эмалированная табличка с надписью: «Доктор Генрих Барт»… Он снова дома!

Скоро ученый будет сидеть при свете хорошо знакомой керосиновой лампы у своего письменного стола, в стакане заискрится золотистый мозель — как часто вспоминал он о нем! — и, потягивая вино, он возьмется за перо:

«Когда, сраженный неимоверными трудностями поставленной задачи, умер руководитель нашей экспедиции, я не стал предаваться отчаянью. Я продолжал путь и, оставшись почти без всяких средств, исследовал громадные неизвестные еще пространства. После того как руководство экспедицией было поручено мне, я решил предпринять путешествие на далекий запад. Сверх всякого ожидания мне удалось не только извлечь из тьмы неизвестности огромный район от Кано до Тимбукту, который даже арабским купцам был меньше известен, чем другие части Африки, но и завязать дружеские сношения с наиболее могущественными вождями на территории от Нигера до мистического Тимбукту. Все это, включая оплату долгов, оставленных предыдущей экспедицией, я выполнил, затратив приблизительно 10 тысяч талеров».

Такими неприкрашенными, простыми словами заканчивается обширный научный труд, ставший образцом для следующих поколений исследователей Африки.

Трагично, что этот замечательный человек должен был провести немногие оставшиеся ему годы в одиночестве и безвестности. Узколобые кабинетные ученые упрекали Барта — слушайте, слушайте! — будто, выдавая себя за мусульманина, он отрекся от христианства. Академия наук отклонила его кандидатуру. Реакционное лицемерие победило.

В 1865 году Генрих Барт в возрасте 44 лет умер от болезни, начавшейся еще в Африке. Его могила в Хазенхайде в Берлине несправедливо забыта. Повторяя слова Александра фон Гумбольдта, можно сказать, что он «открыл новый мир»[355].

Барт доказал, что безводные Сахара и Судан проходимы. Последовавший за ним Эдуард Фогель, тоже дошедший до озера Чад, погиб, пытаясь пробиться к востоку от озера, в фанатически враждебный всему чужому край Вадаи. Такая же участь постигла в 1863 году на границе Вадаи исследователя Африки Морица фон Бойрмана[356].

Лишь в 1872 году блокаду Восточного Судана удалось пробить врачу Густаву Нахтигалю[357], сыну священника из Альтмарка, приехавшему лечить свое легочное заболевание в Тунис. Здесь он случайно познакомился с бременским студентом медицины Герхардом Рольфсом[358] — первым европейцем, прошедшим горы Атласа. От него Нахтигаль получил необычное задание.