Глава 12 Перелом

«Мы находимся в эпицентре серьезного кризиса», — писал прусский кронпринц в своем дневнике в середине ноября[877]. В отличие от него, Мольтке реагировал на поражение при Кульмьере спокойно. III, IX и Х корпуса под командованием Фридриха Карла уже двигались от Меца и готовы были со дня на день выйти на дорогу Орлеан — Париж, перекрыв тем самым Орелю прямой путь на столицу. 14 ноября авангард 2-й армии достиг Фонтенбло. В главной квартире все еще рассчитывали на то, что с помощью свежих сил удастся захватить главную «кузницу Франции» в Бурже[878].

Однако проблема заключалась в том, что в Версале крайне смутно представляли себе как дислокацию, так и планы противника — «редко когда туман войны был столь плотным»[879]. Шеф Большого генерального штаба опасался, что Луарская армия двинется на северо-запад и соединится с французскими подразделениями, действовавшими к западу от Парижа. Такие планы у французов действительно существовали, и именно западное направление прорыва блокады было со многих точек зрения наиболее многообещающим. Парировать эту угрозу должна была группа под командованием великого герцога Фридриха Франца Мекленбург-Шверинского. В ее состав вошли изрядно потрепанный I баварский корпус фон дер Танна, 17-я и 22-я пехотные дивизии и многочисленная кавалерия.

Великий герцог с энтузиазмом приступил к выполнению своей задачи в районе западнее Шартра. Проблема заключалась в том, что он вновь и вновь наносил удары по воздуху. Полумифическая «Армия Запада» раз за разом оказывалась неуловимой. Единственными противниками немцев были небольшие отряды мобильной гвардии и франтирёров, которые вступали в бой, а потом быстро отходили. Долгие изматывающие марши по лесистой местности, идеально приспособленной для засад, и очевидная бессмысленность происходящего привели к тому, что боевой дух войск начал падать. Не облегчала жизнь и погода: на смену мягкой французской осени пришла зима, чередовавшая заморозки с оттепелями. Солдатам приходилось то маршировать под дождем, увязая в раскисшей грязи, то скользить по свежему льду. То, что противнику приходилось не легче, служило слабым утешением. Немецкие историки впоследствии утверждали, что соединению великого герцога удалось без боя рассеять два французских корпуса, заставив их в беспорядке бежать, избегая сражения[880], — однако в данном случае речь идет скорее о попытке выдать желаемое за действительное.

В главной квартире тем временем нарастало недовольство действиями герцога. Это дополнялось определенного рода соперничеством между командованием 3-й армии, в состав которой входила армейская группа, и главной квартирой, отдававшей приказы герцогу напрямую[881]. 22 ноября великому герцогу было наконец приказано двигаться на соединение с Фридрихом Карлом[882], на которого спустя пару дней было возложено общее командование на театре военных действий[883]. Кроме того, в качестве начальника штаба не особо одаренному в военном отношении правителю Мекленбург-Шверина («хороший солдат, но не стратег», как характеризовал его Ф. Хёниг[884]) был прислан генерал-лейтенант фон Штош, которого Мольтке считал одним из лучших штабных офицеров. Как и следовало ожидать, это привело к трениям между командиром группировки и начальником штаба. Отношения между великим герцогом и Фридрихом Карлом также были, цитируя Вальдерзее, «очень плохими»[885], что не лучшим образом сказывалось на их взаимодействии. Помимо этого, Фридрих Карл не любил баварцев и относился к ним как к солдатам второго сорта[886]. Все это не способствовало гармонии в германском руководстве.

24 ноября передовые части 2-й армии вступили в соприкосновение с войсками Ореля. От дальнейших активных действий Фридрих Карл воздержался, уступая своему противнику честь атаковать. Как уже не раз говорилось выше, будучи предоставлен сам себе, принц отличался осторожностью и некоторой медлительностью. Мольтке предпочел бы видеть более активные действия со стороны 2-й армии, но Фридрих Карл смог настоять на своем. 26 ноября он отправил письмо королю с обоснованием своей позиции. «Ежедневно от так называемого «принца-фельдмаршала» приходят доклады с перечислением новых и новых причин, по которым он не может атаковать, — ядовито отметил в дневнике прусский кронпринц. — Генерал граф Мольтке уже вне себя»[887]. Впрочем, нужно отметить, что в Версале серьезно недооценивали численность Луарской армии. За более активные действия выступал и Штош, однако его попытка убедить в своей правоте командование 2-й армии не увенчалась успехом[888]. Взаимодействие между великим герцогом Мекленбургским и Фридрихом Карлом по-прежнему оставляло желать много лучшего.

Оппонент «красного принца» был менее удачлив. Орель полагал, что прибытие 2-й армии автоматически ставит крест на всех планах наступления на Париж. Однако Гамбетта и Фрейсине настаивали на активных действиях: «Мы не можем остаться в Орлеане навечно»[889]. Они уже отправили в Париж весть о победе при Кульмьере и не могли бросить столицу в беде. В данном случае, как и в случае с Базеном и Мак-Магоном, наличие связи между осажденным городом и собиравшейся его деблокировать армией принесло больше вреда, чем пользы.

Во второй половине ноября под командованием Ореля удалось собрать шесть армейских корпусов. Общая численность

имевшихся на Луаре французских сил составляла около 200 тысяч человек; однако это не отражало их боевой ценности. Боеспособность значительной части этих войск была весьма сомнительной. Только 15-й и 16-й корпуса были сносно укомплектованы и оснащены. В остальных четырех не хватало ни обученных солдат, ни офицеров, ни артиллерии, не было даже тыловых подразделений, которые могли бы осуществлять их снабжение. Однако Луарская армия все равно должна была идти в бой. Вопрос заключался в том, как именно ее применить. Практически все были согласны с тем, что базой для дальнейших операций должен быть Орлеан; лишь командир 16-го корпуса генерал Шанзи настаивал на выборе Шартра[890].

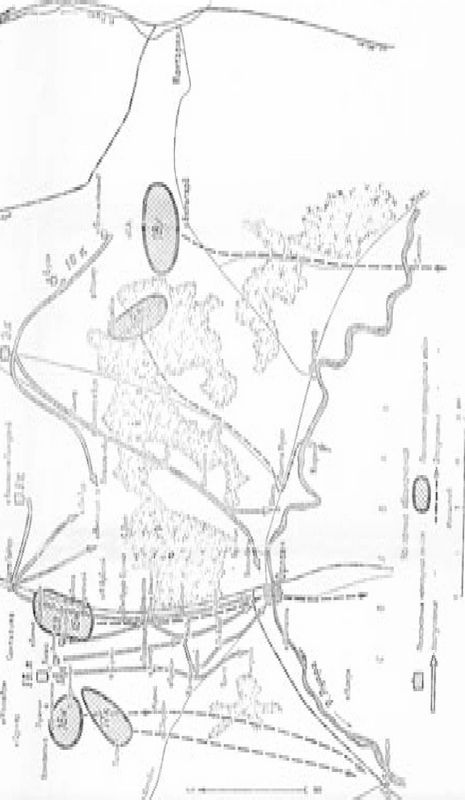

КАРТА 13. Операции сторон в районе Орлеана во второй половине ноября 1870 года.

Источник: Мольтке. История германо-французской войны 1870–1871 гг. Схемы. М., 1937.

После долгих споров Фрейсине 22 ноября отдал прямой приказ о переходе в наступление. Все возражения Ореля он отмел в сторону, заявив, что Париж взывает о помощи, а никакого альтернативного плана спасения столицы представлено не было. 24 ноября Луарская армия начала движение на север. «Это последняя большая армия, которая есть у Франции, — писал Штош, — это последний большой бросок костей»[891]. Французы наступали широким фронтом протяженностью около 100 км; в центре находились 15-й и 16-й корпуса, которые считались наиболее боеспособными; на правом фланге — 18-й и 20-й корпуса. Левый фланг образовывал 17-й корпус и находившиеся в районе Ле Мана части 21-го корпуса, степень боеготовности которых была весьма низкой[892]. «Это безответственно, бросать такую армию в бой, — писал майор Кречман. — Люди вообще не знают, что значит быть солдатами. В Монбарре сегодня один егерь взял в плен капитана, лейтенанта и 30 мобильных гвардейцев с оружием в руках. Их артиллерия палит в воздух, она не может никуда попасть. Кавалерии нет. Оснащение плохое по любым стандартам. Несмотря на всю храбрость — ее у французов не отнимешь, — эта армия не может оказать сопротивления»[893].

Однако французскую армию нельзя было недооценивать, особенно учитывая весьма невыгодное для немцев соотношение сил. В трех корпусах 2-й армии осталось к концу ноября около 40 тысяч активных штыков[894]. Кроме того, в штабе «красного принца» терялись в догадках относительно планов противника. Враждебность местного населения и обилие франтирёров перед немецким фронтом делали почти невозможной кавалерийскую разведку. Фридрих Карл предполагал, что французы попытаются обойти его с востока, по долине реки Луан. Это выглядело вполне логичным в свете уже наметившегося плана гарнизона Парижа прорываться в юго-восточном направлении. Однако других возможностей тоже нельзя было исключать, поэтому «красный принц» растянул свои силы, образовав тонкий заслон, который решительный и энергичный противник вполне мог прорвать. Словно этого было мало, Фридрих Карл решил незамедлительно вернуть в состав 2-й армии 6-ю кавалерийскую дивизию, находившуюся в составе армейской группы, и заменить ее другими подразделениями. В итоге кавалерия была занята «рокировкой» именно в те дни, когда ее деятельность в качестве «глаз и ушей» армии была нужнее всего.

К счастью для немцев, у французов были серьезные проблемы с координацией действий. Делегация активно вмешивалась в руководство действиями Луарской армии, отдавая приказы отдельным корпусам. Это приводило к множеству недоразумений; в частности, Орель долгое время не знал, находятся ли 18-й и 20-й корпуса под его руководством, или ими командуют напрямую из Тура.

28 ноября правое крыло Луарской армии атаковало Х корпус в районе Бон-ла-Роланд. 18-й и 20-й корпуса были только что сформированы и в значительной степени состояли из подразделений мобильной гвардии. Последних немцы по характерной детали их униформы называли «сероштанниками» (в отличие от «красноштанников» — линейной пехоты). К слову, заметный на большом расстоянии цвет штанов позволял немцам определять, какого рода подразделения им противостоят и насколько опасен этот противник.

При Бон-ла-Роланд на стороне французов было более чем пятикратное численное превосходство; Войтс-Рец сумел бросить в бой лишь три бригады. Тем не менее, на протяжении нескольких часов чаша весов колебалась из стороны в сторону. К вечеру силы немцев были почти полностью истощены, сам городок Бон-ла-Роланд окружен практически со всех сторон.

В том, что позиции все-таки удалось удержать, огромную роль сыграла инициатива младших офицеров. Именно они стали героями этого дня. Характерным примером стали действия капитана Фейге из 57-го полка, который, имея неоднократный приказ вышестоящего начальства двигаться со своими солдатами в назначенный район позади основных немецких позиций, самовольно остался в городке Бон, усилив находившуюся там пехоту[895]. Такие действия в прусской армии поощрялись — если, конечно, они отвечали обстановке и приводили к успеху. Противоположный пример представляло собой командование 1-й кавалерийской дивизии, которая находилась рядом с полем боя, однако на протяжении всего дня играла роль статиста.

Исход битвы окончательно решило появление на левом фланге французов авангарда III корпуса. Потери немцев составили 900 человек, их противника — более 3 тысяч, включая 1800 пленными[896]. Фактически французское правое крыло потерпело весьма серьезное поражение. С немецкой стороны это было осознано далеко не сразу — Фридрих Карл полагал, что произошло сравнительно небольшое столкновение, и не принял никаких мер для преследования отходившего противника.

Фрейсине, в свою очередь, считал результат позитивным — по его мнению, новые формирования продемонстрировали неплохую боеспособность. Кроме того, он получил информацию о том, что Трошю 29 ноября планирует большой прорыв. У Луарской армии не было даже нескольких дней для того, чтобы отдохнуть. Стальная воля новых правителей гнала ее вперед.

30 ноября у французов состоялся военный совет, в котором приняли участие Фрейсине, Орель, Шанзи и еще ряд генералов. Фрейсине требовал как можно скорее начать наступление на всем фронте и разгромить армию Фридриха Карла в районе Питивье. Военные возражали, заявляя, что для начала необходимо сконцентрировать силы и что атаковать возможно не ранее 6 декабря. При этом французы примерно в два раза преувеличивали численность противостоявшей им немецкой группировки. Фрейсине мало что мог возразить по существу, сославшись на то, что привез из Тура приказ и генералы вправе обсуждать только конкретную форму его выполнения. Фридриха Карла следовало разгромить не позднее 3 декабря, чтобы прийти на помощь Дюкро[897]. В Туре твердо рассчитывали на успех прорыва парижан.

Дальнейшие события развернулись на левом фланге и в центре фронта Луарской армии. 1 декабря в небольшом столкновении при Вильпьоне 16-й корпус французов смог отбросить части I баварского корпуса. 16-й корпус, находившийся под командованием генерала Шанзи, являлся, пожалуй, самым боеспособным из корпусов Луарской армии. Противостоявшие ему баварцы были, напротив, крайне истощены, значительную их часть составляли новобранцы. Тем не менее, отход баварских подразделений был произведен в полном порядке. В Туре вечером того же дня был устроен большой праздник; звонили все церковные колокола, ликующие толпы на улицах пели патриотические песни[898]. Однако побежденным этот бой принес едва ли не больше пользы, чем победителям; направление удара французов стало более или менее понятным.

На следующий день центр и левое крыло Луарской армии атаковали группировку великого герцога Мекленбургского на рубеже, проходящем через деревни Луаньи и Пупри к западу от большой дороги Орлеан — Париж. На правом фланге наступал 15-й корпус, на левом — 16-й, позади которого двигались части 17-го корпуса. В общей сложности у французов было около 90 тысяч человек, измотанные предыдущими операциями германские дивизии насчитывали менее 40 тысяч. Ситуация складывалась весьма опасно для немцев, тем более что Фридрих Карл, совершенно неверно оценивая силы, противостоящие армейской группе великого герцога, не спешил помочь ей. К счастью для них, координация действий французских корпусов по-прежнему была крайне несовершенной. По сути, наступление Луарской армии вылилось в серию разрозненных атак.

Сражение началось благоприятно для французов: 16-й корпус смог потеснить части I баварского корпуса в районе Луаньи. Однако немцы сражались упорно, постоянно переходя в контратаки. На помощь фон дер Танну пришла 17-я дивизия, которая нанесла удар по правому флангу французов и вместе с баварцами вынудила их сначала остановиться, а затем отступить. Одновременно на левый фланг французов оказывала давление 4-я кавалерийская дивизия принца Альбрехта Прусского.

В районе Пупри, на левом немецком фланге, разворачивалось отдельное сражение. Здесь 22-я дивизия смогла отразить все атаки двух дивизий 15-го корпуса. Фридрих Карл, получив утром донесение о французских атаках, отправил на помощь армейской группе герцога Мекленбургского IX корпус, который, однако, не успел принять участие в сражении. Между левым и правым крылом армейской группы зияла широкая брешь, однако французы так и не воспользовались представившейся им возможностью.

Подразделения 17-го корпуса Луарской армии фактически опоздали к сражению, появившись на поле боя только вечером. Уже после наступления темноты Шанзи попробовал с их помощью еще раз атаковать немецкие позиции, однако наступление уже выдохлось. Пытаясь воодушевить своих солдат, командир 17-го корпуса генерал де Сони шел в первых рядах атакующих и был тяжело ранен (после боя ему пришлось ампутировать левую ногу).

Потери немцев составили около четырех тысяч солдат и офицеров, потери французов — не менее шести с половиной тысяч; треть из этого числа составляли нераненые пленные[899]. Хуже для французов было то обстоятельство, что их подразделения — в особенности это касалось частей мобильной гвардии — отступали в полном беспорядке, а местами просто бежали. Несмотря на то что попытка германской стороны окружить французов не удалась, победа осталась явно за немцами. Вечером 2 декабря Орель, надеявшийся, что основные силы противника переброшены к Парижу, понял, что ошибался, и приказал отступать[900].

В этот же день Фридрих Карл получил от Мольтке категорический приказ атаковать врага. «Прусского фельдмаршала приходится подгонять!» — ядовито писал Блументаль[901]. Для Фридриха Карла вопрос заключался в том, как выполнять этот приказ. В качестве возможного варианта рассматривался выход к Луаре выше и ниже Орлеана с целью устроить французам «второй Седан». Однако в конечном счете был принят более консервативный вариант — концентрическое наступление на город через Орлеанский лес.

На следующее утро немецкие корпуса двинулись на юг по обледеневшим дорогам. Дул пронизывающий ветер. Условия местности делали фактически невозможным масштабное использование кавалерии и артиллерии. Фридрих Карл не имел ни малейшего представления ни о расположении, ни о составе сил, ни о планах противника. В другой ситуации это могло обойтись «красному принцу» довольно дорого. Однако французские солдаты, страдавшие от непогоды и убийственного огня германской артиллерии, уже подошли к пределу своих возможностей. Отступавшая Луарская армия начала разваливаться; все чаще на отдельных участках организованный отход прекращался и начиналось паническое бегство. «Сырые», наспех сколоченные корпуса были лишь бледной тенью тех профессионалов, которые насмерть стояли при Гравелотте и Седане.

К вечеру 3 декабря Орель понял, что Орлеан не удастся удержать. Однако правительство в Туре категорически запретило отход. Несмотря на все усилия и местами упорное, но разрозненное сопротивление, помешать немцам было уже невозможно. Отдельные очаги обороны немцы просто обходили, заставляя противника отступать под угрозой окружения[902]. Дивизии Луарской армии расходились в разные стороны; такой приказ отдал Орель, опасавшийся, что в противном случае все его войска могут оказаться в окружении. Впоследствии это будут называть едва ли не самым удачным его решением.

КАРТА 14. Второе сражение под Орлеаном (начало декабря 1870 года).

Источник: Источник: Мольтке. История германо-французской войны 1870–1871 гг. Схемы. М., 1937.

15-й корпус, который французское командование хотело использовать для обороны города, находился в состоянии разложения. «Катастрофа превосходит все мыслимые пределы, — писал один из очевидцев отступления. — Нынешнее положение можно назвать организованным кошмаром. Солдаты больше не хотят и не могут идти, только наказания заставляют их двигаться. Офицеры начинают терять боевой дух и бунтовать, поскольку осознают бессмысленность своих усилий»[903].

В ночь с 4 на 5 декабря немцы вошли в Орлеан. Находившиеся в городе французские солдаты были настолько измотаны, что при приближении противника часто продолжали сидеть у разведенных на улицах города бивачных костров, спокойно давая разоружить себя[904]. В руках немцев по итогам первых дней декабря оказалось более 20 тысяч пленных. Подавляющее большинство из них сдались, не будучи ранеными — ситуация, нехарактерная для предшествующих месяцев. Большое число пленных было признаком низкой боеспособности новых французских армий.

Это поражение стало шоком для французского руководства. Надежды на успех рухнули. Правда, существовавшие в германской главной квартире ожидания, что победа под Орлеаном повлечет за собой падение Парижа, также не оправдались[905]. Тем не менее, французам был нанесен чувствительный удар; возможно, это был переломный момент всей второй фазы кампании[906]. 6 декабря Орель был отстранен от командования; именно его сделали козлом отпущения за неудачи последних дней.

Не лучше складывались дела и на северо-западе страны, где генерал Бурбаки формировал еще одну армию. Командовавший в начале войны Императорской гвардией, Бурбаки в начале осени вместе с Базеном находился в Меце. Вскоре он был задействован в качестве посланника для переговоров между Базеном и находившейся в Англии императрицей Евгенией. Когда эта миссия провалилась, он предоставил себя в распоряжение новых властей.

Прибыв на северо-запад страны, Бурбаки развил настолько серьезную активность, что к началу ноября его Северная армия стала ощутимой угрозой. Мольтке был вынужден выделить для борьбы с ней два корпуса 1-й армии (I и VIII) под общим командованием генерала Мантойфеля. В конце ноября Бурбаки был отозван на юг Франции для выполнения другой миссии, а на его место назначен Федерб, которого немцы называли «одним из лучших генералов французских республиканских армий»[907]. Талантливый военачальник, он, однако, практически всю свою военную карьеру провел в Африке, и ему требовалось время на адаптацию к условиям европейской войны.

Задача Мантойфеля заключалась в том, чтобы взять под контроль Амьен и Руан и тем самым надежно прикрыть Маасскую армию с северо-запада. Цель оккупации всей северной Франции перед ним не ставилась. 27 ноября на Сомме к югу и юго-востоку от Амьена развернулось сражение между частями французского 22-го корпуса, к которому присоединились крупные силы мобильной гвардии, и передовыми частями 1-й армии. По укоренившейся традиции, немцы пренебрегли разведкой и наткнулись на готового к бою противника неожиданно для себя. Во многом поэтому в течение дня им не удалось добиться решающего успеха. Ночью французы отошли, оставив Амьен. В первых числах декабря был также занят Руан, который обороняли только отряды мобильной гвардии. Формально цель, поставленная перед Мантойфелем, была достигнута; однако он не смог нанести Федербу решающего поражения. В середине декабря передовые немецкие части достигли Ла-Манша у Дьеппа.

Неизвестно, стало бы Гамбетте и Фрейсине легче, если бы они узнали о том, что вылазка гарнизона французской столицы провалилась столь же бесславно, как и поход Луарской армии. После политических потрясений конца октября Дюкро приступил к подготовке прорыва. Находившиеся в Париже формирования были разделены на три части. Первая, состоявшая из ста тысяч наиболее обученных войск, предназначалась непосредственно для решающего удара. Ее составляли три корпуса — 1-й, 2-й и 3-й. 70 тысяч мобильных гвардейцев должны были отвлекать внимание противника ложными атаками. Остальные, преимущественно национальные гвардейцы, оставались в качестве гарнизона огромной крепости. 14 ноября с почтовым голубем было получено известие о победе при Кульмьере, воодушевившее парижан. Правительство национальной обороны приняло решение отказаться от уже подготовленного прорыва на запад и вместо этого нанести удар в южном направлении, навстречу Луарской армии.

Дюкро был, мягко говоря, не в восторге от этого решения, которое не только требовало полного изменения планов, но и перечеркивало все уже сделанные приготовления. Однако ему пришлось подчиниться. Не рискуя атаковать сильно укрепленный южный сектор немецкого кольца, он принял решение ударить в юго-восточном направлении по правому берегу Сены, чтобы затем повернуть на юг и соединиться с Луарской армией в районе Фонтенбло. На левом берегу следовало провести отвлекающую атаку с целью сковать немецкие резервы.

Однако с самого начала все пошло не так, как планировалось. Немцы смогли вовремя заметить передвижения французских войск и верно определить направление их будущего удара. Окончательной утрате внезапности способствовал внезапный подъем воды в Марне, в результате которого намеченную на 29 ноября операцию пришлось отложить на сутки. Все эти 24 часа немцы могли наблюдать изготовившиеся для удара французские полки. Генерал Винуа, командовавший отвлекающей операцией, не получил вовремя информацию о задержке — и демонстративная атака его солдат на южном фронте лишь убедила немцев в правильности их предположений.

«Клянусь: я вернусь в Париж мертвым или с победой», — обратился Дюкро к своим солдатам накануне решающей схватки[908]. Ему не было суждено ни первое, ни второе. Наступление французов, начавшееся утром 30 ноября, достигло некоторых успехов, однако вскоре захлебнулось в убийственном огне вюртембергской дивизии. Атаки на различных участках были плохо согласованы между собой; попытка обойти немецкие позиции была предпринята уже тогда, когда лобовой удар выдохся. К вечеру французы так и не смогли добиться существенного продвижения, но отступить на исходные позиции значило бы признать неудачу.

Тем временем немцы подтягивали резервы к месту сражения. Первыми к вюртембержцам присоединились саксонцы. Однако в Версале их действия показались недостаточно эффективными; ответственность за это возлагалась на командующего Маасской армией. Мольтке реагировал решительно, отправив к месту сражения подкрепление в лице II и части сил VI корпуса. Одновременно он поручил непосредственное руководство всеми силами между Марной и Сеной командиру II корпуса генералу Франзецки.

День 1 декабря прошел спокойно. Истощенные французы не атаковали, немцы усиливали оборону в ожидании продолжения. Однако затем в происходящее вмешался кронпринц Саксонии. Вопреки возражениям Франзецки он потребовал отбросить французов на исходные позиции. Утром 2 декабря немецкие солдаты двинулись в атаку. Им удалось застигнуть врасплох и отбросить передовые части французов, однако затем начался тяжелый кровопролитный бой, в котором солдат Дюкро поддерживала тяжелая артиллерия форта Мон-Аврон. Несмотря на то что немцы не смогли добиться решающего успеха, стало очевидно, что прорыв не удался. Боеспособность французских солдат падала на глазах, и Дюкро скрепя сердце отдал приказ об отступлении. 4 декабря его солдаты отошли в крепость под прикрытием утреннего тумана, позволившего избежать воздействия со стороны противника.

«Сражение, которое должно было решить судьбу столицы», как назвал его впоследствии Мольтке[909], было французами проиграно. На нейтральной полосе вновь воцарилось относительное спокойствие. Позиционная война начинала вступать в свои права; местами между солдатами противостоящих сторон возникали неформальные соглашения. Верди в одном из писем домой рассказывал следующую историю: немецкие солдаты обнаружили на нейтральной территории большой винный погреб. Они немедленно организовали экспедицию, но, обнаружив, что не в состоянии все унести, пригласили солдат с французских форпостов присоединиться к ним. Противники мирно поделили вино и разошлись в разные стороны[910]. «Общение между форпостами совершенно мирное», — писал в своем дневнике Бронзарт[911].

КАРТА 15. Сражение при Вильере (Шампиньи). Положение сторон на 30 ноября 1870 года.

Источник: Battles oft he Nineteenth Century. Vol. 1. L., 1890. P. 468.

Для германской армии ноябрьский кризис миновал. Однако вставал вопрос о том, что делать дальше. К концу осени затягивание войны начало всерьез действовать немцам на нервы. «Как долго еще продлится эта ужасная война и с кем мы в конце концов заключим мир, никто не может предсказать, — писал шеф Большого генерального штаба 18 декабря одному из своих друзей. — Целый народ под ружьем нельзя недооценивать»[912]. Немецкую армию он сравнивал с человеком, которого вечерним вечером окружил рой мошек; приходится энергично размахивать руками, но мошки все равно возвращаются[913]. «Каков итог наших побед на Сене и Луаре? — мрачно писал в дневнике прусский кронпринц. — Только один: несколько недель спустя мы снова вынуждены будем вести такие же бои»[914]. Сомневаться в конечном успехе немцев начали и зарубежные наблюдатели. «Положение французских армий вовсе не так дурно, как можно было бы полагать после столь продолжительной кампании, — писал российский обозреватель. — Борьба, конечно, не привела еще ни к каким блестящим результатам, но, тем не менее, французские армии существуют и пруссаки оказываются уже бессильными нанести им решительное поражение вроде того, какое претерпели части бывшей императорской армии»[915].

Наступление холодов создавало проблемы для обеих армий. Заморозки и оттепели чередовались друг с другом, и солдаты вынуждены были то скользить по гладкому льду, то тонуть в грязи. Это серьезно осложняло действия всех родов войск, но в первую очередь кавалерии и артиллерии. Так, в середине декабря пехота проваливалась в грязь по колено, а в одном из уланских полков пришлось пристрелить лошадь, которая так увязла в грязи, что не могла выбраться[916]. Естественно, проводить в таких условиях кавалерийскую разведку было крайне сложно, учитывая еще и враждебность местного населения, не упускавшего случая открыть огонь по конному патрулю.

Необходимость ночевать в открытом поле на промерзшей земле подрывала боевой дух и боеспособность войск. В первую очередь это касалось, конечно же, французских новобранцев, непривычных к тяготам военной жизни. Однако и их противнику порой приходилось не лучше. Серьезной проблемой являлось зимнее обмундирование. К примеру, к концу года во 2-й армии стала ощущаться серьезная нехватка сапог[917]. По словам участников событий, германские подразделения временами напоминали толпу оборванцев. «Мы выглядим как черти», — писал майор Кречман жене[918]. Немецкие солдаты выходили из положения с помощью подручных средств — некоторые накидывали одеяла поверх превратившихся в лохмотья мундиров, другие надевали деревянную обувь. Однако ситуация сказывалась на боевом духе и боеспособности войск. «Бедные солдаты, которые уже четыре месяца все маршируют и маршируют, начинают понемногу уставать», — писал Шлиффен жене в конце ноября с театра военных действий[919]. Постепенно улучшалась ситуация в медицинской сфере — так, осенью немцы организовали санитарные поезда — однако в целом она продолжала оставаться далекой от идеала.

Чтобы поднять боевой дух немецких войск, верховное командование в возрастающих масштабах практиковало раздачу всевозможных поощрений. Чем сложнее выглядела ситуация на фронте, тем шире становился их поток. При этом нарушались многие писаные и неписаные правила. Производство двух принцев в фельдмаршалы, состоявшееся после падения Меца, было разрывом с давней традицией дома Гогенцоллернов. Знаменитая прусская военная награда — Железный крест — вскоре стала выдаваться не только солдатам и офицерам других германских контингентов, но и гражданским лицам и даже иностранным военным наблюдателям[920]. В конце октября молодой гвардейский офицер писал домой, что все известные ему лейтенанты уже получили Железные кресты, «уже встречаются возничие с этой наградой»[921]. У многих это вызвало возмущение, поскольку приводило к своеобразной «инфляции» наград. Гатцфельдт писал жене: «Каждый жалкий придворный и каждый адъютант отмечены орденом, хотя они не делали ничего, только ели и пили. <…> Вообще я не придаю орденам большого значения, но в Германии решат, что мы обирали и уродовали трупы на поле боя и потому не получили наград. Если все офицеры Генерального штаба вернутся, украшенные орденами, а мы одни окажемся обойдены, люди подумают, что мы что-то натворили»[922].

Единственной стихией, в которой французские вооруженные силы еще могли чувствовать себя уверенно, оставалось море. К началу войны французский флот был примерно в десять раз сильнее северогерманского. Неудивительно, что немцы не стремились вступить с противником в морское сражение. Достаточно сказать, что какого-либо оперативного плана у северогерманского флота попросту не существовало, а его командующий, принц Адальберт, с началом войны отправился в главную квартиру армии, предельно четко выразив тем самым свое отношение к подчиненным ему морякам и их перспективам в данной войне.

Командование на Северном море взял на себя после этого вице-адмирал Яхманн, на Балтике — контр-адмирал Хельдт. Немногочисленные корабли были распределены между устьями рек и основными портами, которые были с помощью подручных средств подготовлены к обороне. «Мы постоянно должны были ожидать нападения при неблагоприятных для нас условиях, — писал в своих мемуарах А. фон Тирпиц. — Наши минные заграждения беспокоили нас больше, нежели врага; во время волнения мины отрывались и носились по рейду. Много месяцев подряд я еженощно нес по четыре часа вахту на носу «Кенига Вильгельма», высматривая наши собственные мины, что при плохой видимости, обычной для поздней осени, могло принести столько же пользы, сколько свешивавшееся с бушприта бревно, предназначенное для траления мин»[923].

К этому нужно добавить, что самые новые и боеспособные корабли северогерманского флота нуждались в ремонте, который невозможно было произвести в Германии в связи с отсутствием необходимой для этого инфраструктуры. А. Гирш кратко характеризует состояние военно-морских сил Северогерманского союза как «полная неготовность к войне»[924]. Идея создания «добровольческого флота» не увенчалась заметным успехом. Столь же неудачной оказалась попытка моральным давлением заставить французов отказаться от ведения каперской войны. Еще в июле Северогерманский союз официально заявил, что не будет совершать враждебных действий по отношению к торговому судоходству противника. Франция это заявление просто проигнорировала, в связи с чем и немцы некоторое время спустя взяли свои слова обратно. За время войны французам удалось захватить в общей сложности около 90 немецких торговых кораблей[925].

В этой ситуации у французов, казалось, были полностью развязаны руки. Даже несмотря на заявления морского министра о том, что флот не готов к войне, 24 июля французские броненосцы вышли в первый боевой поход. В конце месяца эскадра прибыла в Северное море, где предсказуемо не встретила противника, который жаждал бы вступить в схватку. В Париже тем временем планировали переброску сил, эквивалентных армейскому корпусу, в Данию, которую французы рассчитывали привлечь на свою сторону.

В начале августа эскадра адмирала Буэ-Вильоме вошла в Балтику. Адмирал не стал предпринимать каких-либо действий против германских портов, справедливо рассудив, что без высадки десанта серьезного результата достичь не получится. Французы слабо представляли себе реальную слабость немцев; те, в свою очередь, ночными рейдами против французской эскадры старались усилить нервозность противника. В Северном море эскадра адмирала Фуришона также вела себя весьма пассивно; французы лишь объявили о том, что с 12 августа начинают блокаду германского побережья. Эта блокада, впрочем, так и не стала действительно эффективной — не желая осложнений в отношениях с Британией, французы не мешали движению английских торговых судов.

23 августа под воздействием событий на сухопутном театре военных действий план высадки был окончательно отменен. Вместо этого Фуришону из Парижа был отправлен приказ более активно действовать против германского побережья и уничтожить наконец боевые корабли противника. Зная, насколько сложными для плавания крупных судов являются прибрежные воды Северного моря, адмирал предпочел проигнорировать распоряжение. К началу сентября немцы осмелели настолько, что Яхманн организовал вылазку в район Гельголанда. К счастью для себя, противника он не встретил. Фуришон предпочел уйти поближе к родным берегам; узнав об этом, Буэ-Вильоме последовал его примеру. К концу сентября морская блокада германского побережья фактически завершилась, хотя вплоть до конца года французские корабли предпринимали рейды в Северное море.

Пожалуй, наиболее ярким морским сражением стал бой 9 ноября в кубинских водах между северогерманской канонеркой «Метеор» и французским авизо «Буве», окончившийся безрезультатно. Как справедливо отмечал Штенцель, «ни в одной войне между великими державами морская сила не оказала так мало влияния на конечный результат, как в этой. Можно сказать, что это влияние было равно нулю»[926]. Флот в возрастающей степени служил источником пополнения сухопутной армии солдатами и тяжелой артиллерией.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ