НОВОЕ СЕРДЦЕ

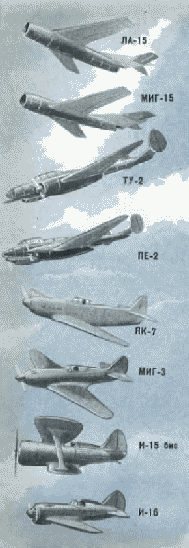

Стоит мне закрыть глаза и настроиться на лирическую волну воспоминаний, как перед мысленным взором одна за другой проносятся машины последнего двадцатипятилетия.

Совершенно отчетливо рисуется в памяти кабина истребителя «И-5», и кажется, будто это только вчера было, — руки чувствуют холодок пулеметных ручек на «И-15»… Очертания самолета «Р-5» спорят по четкости с контурами «УТ-1»…

И все же перед тем, как начать эту главу, я внимательнейшим образом просмотрел пачку альбомов с изображениями самолетов, построенных за последние пятьдесят лет. Я проверял себя. И вот что бросалось в глаза. Все старые самолеты — самых первых лет постройки — резко отличались друг от друга: одни были многокрылыми, другие однокрылыми, на некоторых мотор устанавливался впереди летчика, на иных — сзади, многие совершенно отчетливо вели свою родословную от коробчатого воздушного змея, а какие-то были сродни птицам. Но постепенно, по мере того как авиация становилась взрослее, самолеты, созданные различными конструкторами в разных странах, делались все более и более похожими друг на друга.

Стоит взглянуть на машины военного времени, как сразу же замечаешь: «Мессершмитт-109» очень походит на истребитель «Яковлев», «Фокке-Вульф» — на «Лавочкина».

Почему?

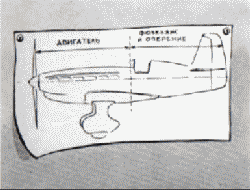

Да очень просто. Разными путями конструкторы шли к одной цели — лучшая форма фюзеляжа напоминает ткацкое веретено. Заостренное, обтекаемое, это тело дает самое маленькое воздушное сопротивление. Десятилетия инженеры искали эту форму, а когда в предвоенные годы наконец нашли, сразу же уцепились за нее. Улучшать веретено было просто некуда…

Борясь с вредным сопротивлением машин в полете, все конструкторы стараются крылья делать покороче и потоньше. Постепенно все одномоторные самолеты, если смотреть на них снизу, становятся похожими на знак «плюс»…

Много общего можно обнаружить и в размещении и в устройстве моторов. Но не будем задерживаться на отдельных подробностях, хочу, чтоб был понятен общий смысл: к концу войны всем авиационным конструкторам было совершенно ясно — старые самолетные схемы дожили свой век. Улучшать их больше невозможно, так же как невозможно увеличивать мощность поршневых моторов. Моторы и так разрослись непомерно, они уже «съедали» самолеты.

Но жизнь никогда не останавливается; некуда улучшать аэродинамические формы самолетов, нет средств для увеличения мощности поршневых моторов значит, надо находить новые, совершенно оригинальные типы самолетов, дать машинам новые, во много раз более мощные сердца!..

И, как бы подтверждая этот вывод, в последние дни войны в дымном обреченном небе Берлина мигнул и исчез первый боевой реактивный самолет — это был истребитель «Мессершмитт-262».

Очертаниями «Мессершмитт-262» — небольшая, лишенная привычного винта машина — напоминал окурок толстой сигары; его толкали вперед вылетавшие из реактивных двигателей горячие газы; в воздухе за ним оставался черный дымный след…

Чтобы понять принцип устройства реактивного самолета, придется вспомнить такой школьный опыт. На легкой тележке устанавливают пробирку. Под ней зажигают спиртовку. Вода в пробирке закипает, и пар с силой вырывается наружу. Пар летит в одну сторону, а тележка откатывается в другую. Это и есть самый простой реактивный двигатель!

В основе своей «Мессершмитт-262» ничем не отличается от такой реактивной тележки. Конечно, двигатели его были устроены гораздо сложнее, и вылетал из них не пар, а горячий газ, и мощностью они обладали во много-много раз большей, чем пробирка, но все это технические подробности.

Теперь, когда время рассекретило многие военные тайны, я могу смело сказать, что немцы были не самыми хитрыми и не самыми первыми реактивщиками на земле.

Теперь, когда время рассекретило многие военные тайны, я могу смело сказать, что немцы были не самыми хитрыми и не самыми первыми реактивщиками на земле.

Предвидя неизбежность крушения старой авиации, проделавшей огромный путь развития, успешно работали над улучшением своих первых реактивных двигателей «Нин» и «Дервент» англичане, в глубокой тайне трудились американцы, основательно отставшие в ту пору от своих европейских коллег. И у нас, тогда об этом знали немногие, еще 15 мая 1942 года летчик-испытатель капитан Григорий Бахчиванджи поднял в весеннее небо реактивный самолет конструкции профессора В. Ф. Болоховитинова.

Но разве реактивное движение такая уж новость, разве люди открыли его только во время войны?

Конечно нет. Еще шесть тысяч лет назад китайцы запускали в небо праздничные и боевые ракеты. Реактивные корабли проектировал гениальный К. Э. Циолковский, давно предсказавший, что за эрой аэропланов винтовых придет эра аэропланов реактивных. Почти сто лет назад составил чертежи реактивного двигателя народоволец Н. И. Кибальчич. Наконец; наши знаменитые фронтовые «Катюши» были основаны на принципе использования реактивных сил.

Так почему же реактивный двигатель на самолете появился так поздно?

«Всякому овощу свое время» — говорит народная мудрость. Чтобы реактивные двигатели заняли главенствующее место в авиации, надо было, во-первых, до конца пройти хорошо разведанный старый путь — путь поршневых моторов, и, во-вторых, основательно подготовиться к новой дороге.

Реактивным двигателям нужны были самые жаростойкие сплавы — нормальная температура в этих машинах приближается к 1200 градусам (обычная сталь начинает плавиться при такой жаре).

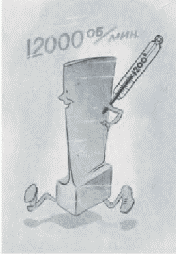

Реактивным двигателям нужны были самые прочные материалы: двигатели эти дают двенадцать — четырнадцать тысяч оборотов в минуту (мотор автомобиля «Москвич» не развивает больше трех с половиной тысяч оборотов в минуту).

Реактивные двигатели можно было создавать только на современных заводах из самых совершенных материалов, с помощью самого нового оборудования.

Вот почему между желанием и возможностью построить реактивный самолет пролегла такая большая дистанция.

Удивляться здесь, впрочем, не приходится. Ты читал роман Жюля Верна «Робур Завоеватель»? Помнишь, как знаменитый фантаст во всех подробностях описал в нем устройство вертолета и как он пророчески мудро предсказал победу авиации над воздухоплаванием?

Человеческая мечта всегда обгоняет время.

Нужны были долгие годы и усилия тысяч ученых, инженеров, рабочих, чтобы первый реактивный двигатель победно загудел над аэродромом.

Когда речь заходит о рождении воздушной техники, я всегда вспоминаю 3 августа 1947 года.

В этот день на ярко украшенном Тушинском аэродроме в Москве состоялось очередное празднование Дня авиации. В небе, как обычно, пилотировали спортивные машины, кружились планеры, пролетали соединения истребителей и бомбардировщиков. Но вот на какое-то время аэродром притих, будто замер, и вдруг над стартовой дорожкой пронеслась стремительная, как снаряд, машина. Над центром летного поля самолет энергичным броском вонзился в небо. Люди не сразу поняли, что произошло. Но в тот самый момент, когда реактивный истребитель опрокинулся на спину и все поняли — летчик начал выполнять фигуры высшего пилотажа, — над аэродромом прошелестело могучее, ни с чем не сравнимое «Ах!»

Аплодисментов не было слышно — они потонули в басовитом гуле реактивного двигателя.

Летчик пилотировал с дерзкой уверенностью, его машина вычерчивала фигуру за фигурой, он работал энергично, броско, на совершенно немыслимых скоростях. Казалось, небо в этот день стало выше — так велик был размах качавшегося над землей самолета. Истребитель исчез так же неожиданно, как и появился.

Но следом за первым самолетом на Тушино врывается группа машин. Храня лучшие традиции воздушных парадов, звено летит в тесном строю, чуть не вплотную сомкнув крыло с крылом. И уже не одиночка-истребитель, а тройка повторяет стремительный фигурный каскад.

Когда летчик с земли наблюдает за пилотажем и видит, как резко снижается на фигурах самолет, он всегда нервничает. Тут уж ничего с собой не поделаешь. Помню отчетливо, как у меня холодели пальцы на руках, когда звено реактивных истребителей отвесно, со свистом пикировало на центр аэродрома. Все время мне хотелось крикнуть: «Хватит! Ребята, хватит!»

Тогда я еще не летал на реактивном самолете и, как многие неискушенные люди, был искренне убежден, что новая техника недоступна обыкновенным летчикам. Казалось, на этих машинах могут пилотировать только особенные люди.

Однако прошло очень немного времени, и мне самому пришлось принять реактивное крещение. Вот как это произошло.

На границе летного поля меня ждал дымчато-серый реактивный истребитель «Як-17». Компактная машина уверенно опиралась на широко расставленные трехколесные шасси. Машина уже на земле занимала положение горизонтального полета. Из-за этого, когда летчик садился в кабину, возникало довольно странное ощущение — вместо привычного более или менее длинного самолетного носа сквозь лобовое стекло был виден противоположный конец аэродрома — казалось, уже летишь.

Накануне этого памятного дня я сдал теоретические зачеты и получил от нашего командира отряда летчика-испытателя Леонида Ивановича Тарощина официальное разрешение на вылет. Теперь мне оставалось только надеть парашют, запустить двигатель и взлететь. Но ноги почему-то не очень спешили подниматься в кабину, и я все время повторял про себя порядок действий на взлете…

Впрочем, через пять минут выяснилось, что повторение было совершенно излишним — мой «Як» взлетел раньше, чем я вспомнил, что надо делать после того, как самолет трогается с места. Придя на этом основании к выводу, что взлет не сложен, я убрал шасси, осмотрелся по сторонам и, бросив взгляд на приборы, убедился, что высота у меня не четыреста, а восемьсот метров.

С избытком высоты я справился сравнительно быстро. Труднее было отделаться от лишней скорости. Всю жизнь я привык сначала слышать, а потом, став инструктором, повторять: «Не теряй скорость! Потерял пять километров… Скорость мала!» А тут скорость была велика, и я никак не мог сбросить сто пятьдесят километров в час. Они были лишними, эти полтораста километров!

На пилотаже самолет мне понравился — он был очень чуток к рулям и с легкостью выполнял сложные фигуры, которые на поршневом истребителе требовали большого внимания и высокой точности движений.

Мощь реактивного двигателя особенно отчетливо ощущалась во время выполнения фигур высшего пилотажа. В зоне машина великолепно брала высоту и долго не теряла скорости на вертикальной горке…

Позже мне приходилось летать на многих других, значительно более совершенных реактивных самолетах, с лучшими летными показателями, с более мощными двигателями, но такого навязчивого избытка скорости, как на «Як-17», я уже никогда не испытывал — вероятно, привык.

Реактивные самолеты более поздних конструкций оставили далеко позади «Як-17», резко изменился и облик новых самолетов — фюзеляжи их стали длиннее и тоньше, кончики крыльев оттянулись назад, как перья на стрелах. Во много раз возросла мощь двигателей, хотя сами они стали меньше и запрятались глубоко в фюзеляжи.

В воздухе новые машины — сама скорость, свистящая, стонущая, опережающая звук…

«Скорость!.. Это мечта каждого летчика», — писал когда-то Чкалов. Тысяча километров в час было его заветной мечтой.

Каждый раз, когда мне на память приходят эти вдохновенные чкаловские слова, я вспоминаю об одной из своих встреч с известным нашим авиаконструктором дважды Героем Социалистического Труда Семеном Алексеевичем Лавочкиным.

…За окном лил дождь, лил упорно, несколько часов подряд, казалось, что в небе скоро не останется воздуха — все было забито тучами и звонкими полосами дождя. В такую погоду плохо летать и хорошо беседовать.

— Авиация сегодняшнего дня — это прежде всего автоматика, говорил Семен Алексеевич. — Там, где речь идет о больших скоростях, нельзя оставлять летчика один на один с машиной. Дело в том, что на больших скоростях даже самый сильный летчик, попросту говоря, не сумеет свернуть с места даже самый маленький руль. Нагрузки на оперение с ростом скорости увеличиваются прогрессивно…

В этот день Семен Алексеевич рассказывал много интересного, нового, но внимание мое не отрывалось от неоднократно повторенных слов: «Большие скорости».

Я попросил конструктора точнее определить, как он подразделяет современные скорости полета, какие именно относит к категории малых и какие к категории больших скоростей.

Собеседник на минуту задумался, потом сказал:

— Прежде всего надо выяснить, с каких позиций мы будем оценивать скорость. Если с точки зрения техники — это одно дело, если с точки зрения человеческих ощущений — совсем другое. Вы понимаете, о чем я говорю? Летательный снаряд без пилота имеет одни возможности — это голая техника, а скоростной самолет — другие. Тут главное человек, его ощущения в полете. Скорости в пилотной и беспилотной авиации несоизмеримы.

Я сказал Семену Алексеевичу, что меня интересуют прежде всего те скорости, что испытывает человек.

— Ну что ж, очень хорошо. Можете записать так: «Малые скорости — это что-нибудь около тысячи километров в час, средние — тысяча пятьсот, большие — две тысячи и очень большие порядка трех тысяч километров в час».

Записывая эти цифры, я невольно подумал: в какое удивительное время мы живем! Летчики давно уже считают реактивную авиацию обыкновенной, хотя ей всего-то от роду немногим больше десяти лет, конструкторы с тысячекилометровой скоростью обращаются почти фамильярно — это этап пройденный…

И, может быть, именно потому, что развитие авиации идет так стремительно, мы очень часто просто не успеваем отдать должное тем, кто покоряет эти удивительные скорости, тем, кто кропотливым ежедневным трудом завоевывает новые сотни километров скорости, новые тысячи километров дальности, новые десятки тонн полетного веса.

Когда ты каждый день делаешь свое дело, Алеша, ты невольно разучиваешься удивляться.

Наверное, те люди, что ночи напролет сидели над проектами искусственного спутника Земли, те, что сделали десятки открытий и миллионы расчетов, прежде чем взошла в небе Московская Луна, не очень удивились ее старту — это была их работа. Вот почему я думаю, что иногда бывает полезно приостановиться на своем пути, сделать маленькую паузу, постоять, подумать, оглядеться вокруг, и тогда, оценив окружающее, легче бывает продолжать подъем…

Семен Алексеевич Лавочкин помог мне как-то по-новому оценить скорости наших полетов, по-новому подумать о них. Чтобы все было ясно, надо назвать время нашей встречи — это было осенью 1954 года.

Сегодня тысяча километров в час и подавно малая скорость.

А все началось с нового сердца машины — с реактивного двигателя. Реактивные двигатели внесли в авиацию совершенно новые, неслыханные прежде режимы полета. И очень многим кажется, что условия труда летчиков стали невероятно трудными. Но это далеко не так, и вот почему: многое в технике пилотирования реактивных самолетов облегчилось — например, проще стал взлет.

На «трехколеске» не надо в начале разбега отдавать от себя ручку управления — зачем поднимать хвост самолета, когда он уже заранее поднят? Дал газ — жди: нарастет скорость до нормальной, машина сама оторвется от земли, ей надо только чуточку помочь — слегка подобрать на себя ручку…

И фигуры высшего пилотажа на реактивном самолете выполнять тоже проще.

Начать с того, что на самолете без винта и правые и левые фигуры получаются совершенно одинаково — это большое облегчение летчику: ведь на старых машинах всегда приходилось брать поправку на влияние винта. Чтобы понять, что такое влияние винта, раскрути велосипедное колесо и попробуй накренить его. Ты почувствуешь, как колесо с силой вырывается из рук.

Самолетный винт, когда машина меняет направление полета, действует примерно так же…

Настроение и самочувствие во время полета на реактивном самолете лучше, чем на поршневой машине.

В герметической кабине — тишина (звукоизоляция действует исключительно надежно), и с реактивным двигателем гораздо меньше работы, и на приборы можно реже заглядывать: если что-нибудь не так, автоматические сигнализаторы сами дадут знать.

Так что ж это получается: на реактивном самолете, выходит, летать легче, проще и к тому же приятнее?

Именно так!

Единственное осложнение, которое возникает на больших скоростях, — думать в таком полете надо быстрее, решения принимать мгновенно и все время помнить о бегущей стрелке секундомера.

В новом темпе живет летчик реактивной авиации, и это действительно сложно.

Ты, конечно, понимаешь, что теперь и «Ту-104» не самое последнее слово техники, есть самолеты, летающие и быстрее, и дальше, и выше. Каждый день приносит новые достижения. И какую бы цифру максимальной скорости полета я здесь ни назвал — и две и три тысячи километров в час, — я рискую ошибиться.

Пока эта книжка будет обсуждаться в издательстве, редактироваться, печататься и путешествовать к тебе, нет сомнения, что самая новая машина и самый последний рекорд скорости успеют устареть.

Однажды так уже случилось. В 1957 году мы с летчиком-испытателем Героем Советского Союза полковником Дмитрием Васильевичем Зюзиным написали маленькую книжечку о самолете «Ту-104». Пока рукопись превратилась в первый типографский оттиск, конструкторское бюро дважды Героя Социалистического Труда академика Андрея Николаевича Туполева успело построить и «Ту-104А», и «Ту-110», и гигантский транспортный корабль «Ту-114»…

Наученный этим «горьким» опытом, я не буду называть ни самой последней машины, ни самой большой опубликованной в печати скорости и следующую главу отведу не самой большой, а одной постоянной, но особенной скорости скорости распространения звука.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ