Глава 4 Встречайте неандертальцев 250 000–130 000 лет назад

В случае с мозгом далеко не все упирается в размер, однако и он имеет значение. С самого начала существования рода Homo человеческий мозг развивался в сторону увеличения объема. Череп из Рейлингена (Германия) возрастом в 250 тысяч лет содержал мозг большего объема, чем у половины людей, которые читают эту книгу. Именно тот момент, когда в Европе был достигнут современный порог размера мозга, большинство исследователей считают началом эпохи неандертальцев.

О чем говорит нам размер мозга? Сам по себе не так уж много. Но он является частью интригующей картины этого периода, наряду со свидетельствами крупномасштабной совместной охоты и изготовления все более сложных каменных орудий. Это свидетельство значительного прогресса в поведении первых неандертальцев. Все эти «нововведения» так вплетены в нашу повседневную жизнь, что легко забыть, насколько революционными они были, появившись впервые. Поведение, которое отделило неандертальцев от их гейдельбергских предков и отличало их почти от всех других видов людей, можно кратко выразить двумя словами: перспективное планирование.

Составление планов на долгий срок требует воображения – способности представить будущую ситуацию и то, какие промежуточные шаги необходимы для ее реализации. Оно также требует понимания – знания того, что животные, растения, камни и другие люди обладают предсказуемым и последовательным поведением или свойствами. Во многих случаях перспективное планирование требует такого сотрудничества, которое может быть достигнуто только в результате сложной коммуникации.

Все гоминиды должны были обладать способностью к перспективному планированию, по крайней мере в некоторой степени. 250 тысяч лет назад заметен прорыв – увеличение количества шагов, на которые люди могли надежно планировать, и расстояний, на которые они путешествовали и переносили материалы. Хотя видно это только по данным об охоте и об изготовлении орудий труда, мы можем с уверенностью предположить, что это распространялось и на другие области.

Одна из важных областей, где построение планов могло дать неандертальцам преимущество, – это социальные отношения, позволившие им увеличить размер группы и ареал обитания. По мнению антрополога Робина Данбара, разработавшего так называемую гипотезу социального мозга, выстраивание сложных социальных отношений, дававших репродуктивные преимущества, было главной движущей силой увеличения размера мозга в нашем эволюционном прошлом. Мы видим, что более крупный мозг мог способствовать улучшению пищи за счет более эффективной охоты.

Все эти данные – размер мозга, морфология костей, групповая охота, технология каменных орудий – позволяют нам считать, что в полной мере неандертальцы заявили о себе именно 250 тысяч лет назад. Тогда же, когда европейские неандертальцы обрели характерный внешний облик (особенно проявившийся в форме черепа), конкурирующая популяция в Африке совершила аналогичный рывок в развитии. Неандертальцы Европы и архаичные Homo sapiens (которых некоторые называют Homo rhodesiensis или Homo bodoensis) в Африке развивались параллельно, и ни один из них еще не мог претендовать на какое-либо преимущество перед другим.

Расположение упоминаемых в этой главе ключевых стоянок неандертальцев, принесших данные о поведении и внешнем облике ранних неандертальцев.

Разумеется, группы эти не были неизменными. Популяции не стали «неандертальцами» или «человеком разумным» за одну ночь, и мы не можем точно определить, что именно считать началом этого пути. Мы, как и многие исследователи, выбрали дату 250 тысяч лет назад как важную точку эволюционного развития, длившегося сотни тысяч лет, в течение которых их телесный облик обретал различные формы, а поведение становилось все более сложным. Неандертальцы продолжали эволюционировать в так называемых «классических» или «поздних» неандертальцев. Мы используем схожие термины для описания параллельного развития в Африке, поэтому предпочитаем называть этот вид архаичным Homo sapiens (и мы будем избегать оксюморона «архаичные современные люди», хотя, по сути, они были именно такими).

В период, о котором пойдет речь в этой главе, неандертальцы и архаичные Homo sapiens – и те и другие уже не похожие и более развитые, чем Homo heidelbergensis, – процветали обособленно друг от друга на своих территориях. Однако данных о том, что кто-либо из них тогда проникал в Азию, очень немного. Обоим видам еще предстояли значительные изменения. Свидетельства того, что неандертальцы и Homo sapiens проникли в Азию, где конкурировали за ресурсы и территорию, появятся, когда в пятой главе мы будем говорить об эпохе 130 тысяч лет назад.

Окаменелости, дошедшие до нас от эпохи 250 тысяч лет назад, немногочисленны, но несколько сохранившихся человеческих костей указывают на то, что в Европе с тех пор произошли серьезные изменения. Эти изменения наиболее ярко выражены в строении черепа.

В 1978 году фрагменты древнего черепа были обнаружены в гравийном карьере в Рейлингене (Германия). Найденные вместе с ними кости животных позволяют предположить, что этим человеческим окаменелостям более 200 тысяч лет. Ученые исследовали фрагменты черепа всеми возможными способами и спорили, какому виду он принадлежит.

Есть мнение, что некоторые особенности – в частности, небольшое углубление и караваеобразный выступ в затылочной части черепа – указывают на эволюцию в направлении неандертальца. Кто-то, например Иен Таттерсаль, полагает, что это гейдельбергский человек с выраженными неандертальскими чертами. Другие, такие как Хуан Луис Арсуага, утверждают, что этот череп принадлежит одному из первых «настоящих и полных неандертальцев». Поскольку эволюция – постоянная черта европейской летописи окаменелостей, это можно считать спором о терминах. Принимая во внимание происходившие в то время изменения в поведении, о которых говорится в этой главе, мы считаем, что череп вполне можно считать одним из первых черепов неандертальцев. Кроме того, с нашей точки зрения, наиболее показательна оценка его объема.

Как определить размер мозга древнего человека, если у вас есть только часть черепа? Ученые использовали более полные черепа позднейших периодов, чтобы смоделировать вероятную форму недостающих частей. Затем заполнили внутреннее пространство черепа силиконом и поместили полученную форму в емкость с водой, определив по количеству вытесненной жидкости объем мозга. Они проделывали это несколько раз, с разными вариантами формы, и получили средний результат около 1350 мл. Для столь древнего человеческого черепа это очень много – больше всех известных ранее в этой эпохе (из когда-либо найденных во всем мире). Объем мозга гейдельбергского человека варьируется в пределах 1100–1350 мл или около того. Объем мозга человека из Рейлингена соответствует среднему объему мозга современного Homo sapiens. Позже мозг неандертальца стал еще больше.

Есть еще один череп из Германии, датированный тем же периодом. Обнаруженные в начале XX века в известняковых отложениях близ Веймара окаменелости из Эрингсдорфа, помимо фрагментов черепа, включают в себя разрозненные останки нескольких человек. В черепе продвинутые черты (высокий свод и лоб, большой мозг) присутствуют наряду с более примитивными (выраженной надбровной дугой). Найденные там же кости животных, беспозвоночные и растительные остатки говорят об умеренном климате. Считалось, что им около 129 тысяч лет – именно тогда климат палеолитической Европы был таким же теплым, как в наше время. Все это выглядело вполне логично, потому что существовало общее мнение, что к этому времени неандертальцы уже полностью сформировались, а морфология окаменелостей была достаточно похожа на неандертальскую, чтобы не противоречить заявленной оценке возраста. Но в последние годы новые научные методы отодвинули возраст стоянки и окаменелостей до 230 тысяч лет назад, поместив их в более раннюю теплую стадию плейстоцена.

Новые датировки совсем недавно получили еще два черепа, подкрепив свидетельства того, что неандертальские черты появились около 250 тысяч лет назад. Они были обнаружены в 1929 и 1935 годах в гравийном карьере в Саккопасторе (местности недалеко от Рима) и были не такими массивными, как классические неандертальские, а объем их меньше, чем у рейлингенцев. Рейлинген, Эрингсдорф и Саккопасторе дают убедительные доказательства, что к тому времени люди Европы двигались в направлении «классических» неандертальцев, которые появились позже и от которых сохранилось гораздо больше ископаемых свидетельств. Что мы можем сказать об отчетливо неандертальских признаках в этот ранний период?

Их характерной чертой были выступающие дуги над каждым глазом, в противоположность единому надбровному валику Homo erectus и почти полному отсутствию надбровных дуг у Homo sapiens. Эти дуги, вероятно, придавали неандертальцам довольно свирепый облик. И нельзя не отметить, что современному человеку неандертальцы, вероятно, показались бы уродливыми. В отличие от высоких скул и выдающихся подбородков, которые нас так привлекают, у неандертальцев были огромные, широкие носы, вытянутые вперед лица, а подбородков и вовсе не было.

На затылке у них имелись выступ и небольшая ямка (на латыни антропологи называют их occipital torus и suprainiac fossa). Эти особенности, вероятно, возникли в местах крепления сильных мышц, позволявших неандертальцам использовать свои челюсти как тиски или третью руку (что подтверждают их зубы, которые, как правило, сильно изношены). Все это говорит о том, что у неандертальцев были крупные, но более плоские, чем у нас, головы, несколько продолговатые, тогда как у нас головы более шаровидные с высокими лбами. Недавние исследования показали, что и у неандертальцев, и у современных людей при рождении мозг продолговатой формы, однако у современных людей в течение первого года жизни мозг (и череп) округляются, в то время как черепа неандертальцев сохраняли первоначальную форму. Относительно телосложения неандертальцев один из студентов Димитры предложил такую аналогию: если современные люди выглядят как футболисты, то неандертальцы были больше похожи на игроков в регби. Мы можем развить эту аналогию дальше: если современный человеческий череп с закругленной верхней и задней частью похож на футбольный мяч, то череп неандертальца вытянутой формой, низким лбом и выступающим затылком напоминает мяч для регби.

Сравнение черепа неандертальца, найденного в Ла-Шапель-о-Сен (вверху) и анатомически современного человека из Кро-Маньон (внизу) (оба места во Франции) с указанием основных особенностей.

Еще одно место находки ранних неандертальцев – пещера Понтневидд в Уэльсе. Всего там обнаружено девятнадцать зубов детей и взрослых, датированных периодом примерно 230 тысяч лет назад. Их отличает так называемый тавродонтизм, когда корни коренных зубов не разветвляются надвое (что типично для современного человека), а образуют единое «пульпарное» пространство в глубине челюсти. Тавродонтизм типичен для коренных зубов неандертальцев, но у нас это редкая аномалия.

Понтневиддские неандертальцы примечательны тем, что были не только одними из первых в Европе, но и одними из последних в Британии на протяжении более 100 тысяч лет. По словам ученых из междисциплинарного проекта «Заселение Британии древним человеком», в котором совместно участвуют несколько научных организаций, похоже, что в период примерно с 200 до 60 тысяч лет назад в Британии нет следов присутствия человека. Возможно, это связано с образованием Ла-Манша, отделившего Британию от континента, что привело к постепенному вымиранию ранних неандертальцев на тогда еще молодом архипелаге. Когда во время последующего оледенения между современными Великобританией и Францией вновь возникла суша, неандертальцы наконец вернулись.

В 2008 году археолог-любитель из Нидерландов Ян Мюлмейстер обнаружил двадцать восемь рубил и кости мамонта в куче песка, оставленной компанией, занимавшейся углублением дна Ла-Манша. Трудно представить себе более сильное напоминание о том, что этот пролив когда-то был сухопутным мостом. И все же часть его сохранилась.

Остров Джерси, расположенный в 22 км от побережья Нормандии, – крупнейший из Нормандских островов. Хоть он и известен больше как офшор, на нем найдена одна из самых впечатляющих стоянок неандертальцев в Европе. Похоже, наши ближайшие родственники возвращались сюда снова и снова на протяжении большей части периода, о котором говорится в этой и следующей главах. Джерси был связан с континентом и в те времена, когда Британия уже была отделена морем. Место это, к счастью для нас остававшееся выше уровня моря, привлекало их великолепными условиями для охоты.

В 1910 году антрополог из Оксфорда Роберт Маретт начал раскопки в живописном приморском утесе на Джерси, известном как Ла-Котт-де-Сен-Брелад. Он нашел то, что оказалось зубами неандертальца, и обширные свидетельства их жизнедеятельности. Его группа была первой из трех, работавших на этой стоянке. Следующая, под руководством археолога из Кембриджа Чарльза Макберни, работала в Ла-Котте на протяжении большей части 1960-х и 1970-х, обнаружив обширную груду костей мамонта и носорога, возраст которых был старше последнего межледниковья 130 тысяч лет назад.

Когда работа Макберни подходила к концу, его ассистент Кэтрин Скотт заворачивала кости животных в бинты из стеклоткани, чтобы сохранить их на обратном пути в Кембридж. На мгновение она подняла голову, подставив лицо ледяному дождю. Она взглянула на высящийся прямо над ней утес, и ее осенила догадка: похоже, груда костей возникла, когда мамонты и шерстистые носороги упали с обрыва. Решающим аргументом стало количество черепов в куче. Головы мамонтов тяжелы, а их питательная ценность невелика. Если неандертальцы убивали и разделывали животных где-то в другом месте, то зачем принесли сюда столько бесполезных частей тела?

Учитывая, что кости лежали очень близко друг к другу, Скотт предположила, что остатки мамонтов говорят о двух отдельных эпизодах массового забоя. Она утверждала, что животных загоняли на утес, чтобы те срывались и погибали, – метод охоты, хорошо документированный в других частях мира в более поздние времена, – что давало неандертальским охотникам мгновенное, хотя и избыточное изобилие пищи.

Чтобы загнать стадо мамонтов на утес, требуются поистине неимоверные усилия. Существуют многочисленные свидетельства того, как американские индейцы выстраивали «загонные тропы», по которым гнали бизонов на скалы. Для этого они использовали контролируемый поджог травы: члены охотничьей группы занимали ключевые места на маршруте, а затем в нужный момент вспугивали бизонов, направляя движение стада. Чтобы загнать животных на обрыв, неандертальцам нужен был организатор охоты, который, как хореограф, выстроил бы всю сложную серию шагов, что свидетельствует о способности этого вида людей к долгосрочному планированию и умению сообщить о плане.

Ла-Котт – старейшее и крупнейшее из всех известных в Европе мест, где, как считается, неандертальцы в ходе охоты загоняли на обрывы стада самых разных животных, в том числе лошадей, бизонов, северных оленей и диких быков. Более чем столетие археологических работ в Ла-Котте сделало это место источником вдохновения для поколений исследователей неандертальцев. Даже сам кабинет Макберни в Кембридже производил впечатление. Археолог Клайв Гэмбл вспоминал: «В его комнате было несколько черепов носорогов, и он подробно рассказывал, как животные сорвались с обрыва, а после их перетаскивали под нависающую скалу. Увлекало и богатство стоянки – для британского среднего палеолита это нечто выдающееся, настоящее суперместо».

Зарисовка части груды костей, найденных при раскопках под нависающей скалой в Ла-Котт-де-Сен-Брелад на острове Джерси, скопившихся, возможно, в результате загонной охоты неандертальцев.

В 2010 году очередная команда возобновила раскопки в Ла-Котте с надеждой дать новую интерпретацию этой стоянки. Проект под руководством Мартина Бейтса, Шанталь Коннеллер, Мэтью Поупа, Бекки Скотт и Энди Шоу представляет собой партнерство, охватывающее пять учреждений. По соображениям техники безопасности группа ученых не вела раскопки под обрывом, где находится груда костей. Анализ местности над гротом заставил их усомниться в теории падения животных с высоты, поскольку именно в этом месте такой прием охоты был бы несколько непрактичным. Кроме того, груду костей можно истолковать как место забоя и жилище, а не просто как останки упавших с обрыва животных, потому что каменный грот, откуда открывался великолепный вид на ныне затопленную прибрежную равнину, являлся удобным убежищем.

На многих костях в Ла-Котте видны следы огня. Достоверно известно, что неандертальцы владели огнем, без которого в Европе, особенно в ледниковые периоды, выжить было попросту невозможно. Эти кости могли быть сожжены в процессе приготовления пищи или просто как горючий материал – на ум сразу приходит этакое барбекю из мамонтятины.

В дополнение к сложному поведению, связанному с охотой и приготовлением пищи из крупных животных, еще один признак современности неандертальцев был обнаружен при изучении того, как они использовали руки. Напомним, что население Сима-де-лос-Уэсос (см. главу 3) состояло преимущественно из правшей. Изучение того, как в Ла-Котте изготавливались орудия, показало, что около 80 % задействованных в работе неандертальцев также были правшами, что близко к доле правшей среди людей, живущих сегодня. По причинам, возможно, связанным с функциями полушарий мозга и восходящим к самым ранним представителям линии Homo, наш вид эволюционировал, становясь все более праворуким, и в Ла-Котте мы видим, что неандертальцы в этом плане развивались параллельно с нами.

Когда Поуп описывал Ла-Котт как важнейшую долговременно обитаемую стоянку в Европе, он подразумевал, что неандертальцы постоянно возвращались сюда на протяжении многих тысячелетий, но не жили здесь постоянно. Кроме того, возможно, этой стоянке с самыми древними свидетельствами жарки мяса более 200 тысяч лет. Ла-Котт также примечателен тем, что неандертальцы импортировали кремень хорошего качества и изготавливали так называемые леваллуазские отщепы (которые требовали такого же тщательного планирования, как и сама охота), затачивая камень до предела. Теперь обратимся непосредственно к этим орудиям, чтобы узнать, что они говорят о когнитивных способностях неандертальцев.

На протяжении первых полутора миллионов лет после изобретения ручного рубила новшеств в технологии обработки камня было немного. Этот промежуток времени продолжался более 80 % всего срока, начавшегося 1,76 млн лет назад, когда Homo erectus сделал первое рубило на берегу озера Туркана в Кении. Трудно вообразить, как долго это продолжалось – сколько человеческих существ решали сделать рубило, использовать его, выбросить, – и ведь они даже вообразить не могли, что существуют лучшие способы изготовить режущее орудие.

Нам с высоты сегодняшнего дня легко заметить, как неэффективно люди использовали рубила. Они большие и неудобные, чтобы изготовить их, требовалось много времени и труда, и это были не те инструменты, которые хотелось нести с собой в долгом переходе. Люди тратили огромное количество времени, изготавливая рубила, чтобы с их помощью убивать и разделывать добычу практически в том же месте, оставляя все, что не могли съесть или унести с собой. Рубила, несмотря на свои размеры, были чем-то вроде одноразовых лезвий доисторической эпохи.

Первые намеки на новшества стали появляться более 400 тысяч лет назад на севере Франции. Идея закреплялась с перерывами, и есть свидетельства экспериментов с новыми методами во времена, когда Европа вступила в Великое межледниковье, длительный период благоприятного климата. Примерно с 427 до 301 тысячи лет назад в Европе в основном было тепло, благоденствие было прервано лишь одним коротким (по геологическим меркам) оледенением, длившимся 30 тысяч лет. Это период, о котором речь шла в главе 3, когда во многих европейских окаменелостях обнаруживаются признаки «неандертализации».

Затем в Европе опять похолодало, и около 250 тысяч лет назад, с окончанием очередного оледенения, новые идеи о лучших способах изготовления режущих орудий созрели и пустили корни по всему континенту. Они позволили людям путешествовать на большие расстояния. Имея при себе не только свои орудия, но и заготовки для изготовления новых инструментов, люди могли уходить дальше от источников кремня, совершать более длительные и рискованные путешествия и встречать на своем пути больше других представителей своего рода.

Пожалуй, самое удивительное в этом новшестве то, что оно есть логичное продолжение изготовления рубил (кажется странным, что за полтора миллиона лет никто до этого не додумался). И вторая не менее удивительная вещь, по крайней мере для тех, кто ранее скептически относился к способностям неандертальцев, состоит в том, что они в Европе придумали этот способ независимо от предков современного человека. Мы знаем об этом, потому что технология не появилась внезапно, ее можно проследить в прошлом тех же стоянок, где она процветала 250 тысяч лет назад. В Южной Африке предки Homo sapiens шли по похожей траектории совершенствования орудий, а в Грузии (где нет костей гоминидов[8]) было обнаружено более позднее местное появление подобных орудий, но европейские даты так же стары, как африканские и азиатские.

Эта перемена в технологии создания орудий настолько значительна, что археологи используют ее для обозначения перехода от нижнего палеолита (нижний «старый каменный век», самый ранний период, которому археологи дали название) к среднему палеолиту. Это первый технологический переход в серии, которая позже приведет нас в верхний палеолит, неолит («новый каменный век»), бронзовый век, железный век и далее в исторические времена. Другими словами, для археологов появление среднепалеолитических орудий было первым крупным шагом на пути к современным технологиям с момента появления человека и создания сложных орудий труда в Африке.

Деревня Леваллуа расположена в северо-западном пригороде Парижа и названа так по имени Николя-Эжена Леваллуа, полузабытого застройщика XIX века. Сейчас этот район называется Леваллуа-Перре. Он долгое время был промышленным районом, известным ныне закрытым заводом Citroën. Жорж Пьер Сера написал там картину «Воскресный полдень на острове Гранд-Жатт» (1884). Подобно Иоахиму Нойману, в честь которого назван вид неандертальцев (как мы знаем из первой главы), историческая случайность связала Леваллуа не с французским автомобилестроением или картинами импрессионистов, а с орудиями древних людей.

В ходе раскопок в Леваллуа-Перре на Сене в конце XIX века были найдены окаменелости вымерших животных, в частности, северные виды носорогов и слонов, а вместе с ними часто встречались своеобразные небольшие заостренные каменные орудия. Великий французский археолог Габриэль де Мортилье утверждал в своем труде «Предыстория: происхождение и древность человека» (1883), что они принципиально отличались от рубил, связанных с Сен-Ашелем, и поэтому ученый проводил различие между типами ашельских и леваллуазских орудий.

С тех пор леваллуазская техника изготовления инструментов стала обозначать первую из так называемых технологий «подготовленного ядра», ознаменовавших переход от нижнего палеолита к среднему (в Европе) и появление неандертальцев. Как сделать леваллуазский инструмент и почему он представляет собой такой важный когнитивный скачок вперед? И как леваллуазская техника развилась из изготовления рубил?

Есть два общих способа, которыми мастер может обтесывать камень, чтобы создать режущий инструмент. Первый состоит в том, чтобы сделать то, что можно назвать орудием, последовательно отбивая от камня отщепы. Второй – отколоть отщепы, а затем превратить некоторые из них в конечный продукт. В первом случае ядро и есть будущий инструмент, тогда как во втором – это просто отход производства, кусок сырья, из которого можно «добыть» полезные отщепы.

Леваллуазская технология позволяет получить отщепы разных форм и размеров, что предопределяется несколькими предшествующими этапами изготовления. Многие из каменных орудий, о которых мы уже говорили, были сделаны из отщепов. Например, во второй главе мы видели, как Homo antecessor использовал простые отщепы для изготовления орудий от 1,2 млн до примерно 600 тысяч лет назад в Атапуэрке, Пейкфилде и Хапписбурге. А в главе 3 были рассмотрены свидетельства присутствия клактонских орудий, сделанных из отщепов на стоянках Бильцингслебен и Вертессоллеш. До этого момента орудия из отщепов сделать было проще, чем рубило из целой заготовки, и их могли изготавливать неопытные мастера. В неандертальской Европе леваллуазская революция перевернула это уравнение с ног на голову, в результате стал преобладать более сложный тип производства инструментов на основе отщепов.

Рубило было орудием, которое вытесывалось из цельной заготовки. Для этого мастер последовательно стесывал отщепы с одной стороны, а затем поворачивал заготовку и обтесывал ее с другой. Получалось симметричное, с двумя плоскими поверхностями, миндалевидное орудие с острым краем.

Главная новизна леваллуазской техники заключается в том, что она привнесла определенную степень контроля и планирования в изготовление орудий из отщепов. И в технике леваллуа, и при изготовлении рубил мастер начинает с того, что придает ядрищу желаемую форму, последовательно обтесывая его с двух сторон. И в обоих случаях ему приходится обдумывать дальнейшие действия и с каждым отколотым отщепом определять следующий шаг. Вот почему многие ученые считают, что техника леваллуа естественно происходит из изготовления рубил. Отличие леваллуа в том, что две стороны не симметричны, потому что отщеп желаемой формы и нужного размера откалывают только с одной стороны заготовки.

Леваллуазские отщепы из Коккинопилоса (Греция). Справа отщеп с классической леваллуазской черепаховидной спинкой (длина 53 и 47 мм).

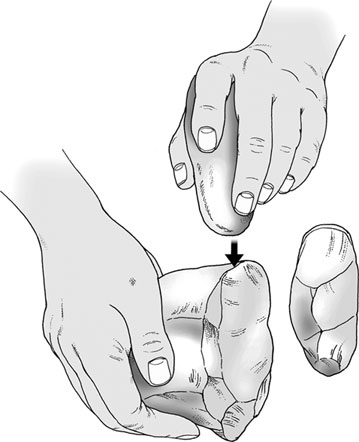

Откалывание леваллуазского отщепа от заготовки. В серии шагов, предшествующих показанному на рисунке, мастер подготавливает заготовку, удаляя отщепы с лицевой стороны.

Легко запутаться в техническом определении леваллуазского отщепа. Но тут, пожалуй, важнее отходы производства. При изготовлении рубила само ядро, от которого откалывают отщепы, в итоге становится орудием. В леваллуазской технике ядро становится орудием для изготовления других орудий – леваллуазских отщепов. Когда-то считалось, что людей отличает от животных способность изготавливать орудия труда. Теперь, когда мы знаем, что другие приматы и даже птицы используют орудия, это представление изменилось, и сейчас принято считать, что людей отличает способность создавать орудия, предназначенные для производства других орудий. Именно таким орудием было леваллуазское ядро-заготовка, поэтому неандертальцев по праву можно считать такими же людьми, как и Homo sapiens.

Леваллуазское острие (слева) и заготовка (справа) из Коккинопилоса (Греция). Заготовка была выброшена сразу же после того, как был отколот леваллуазский отщеп (на стоянке его не обнаружили). Неровное треугольное углубление посередине лицевой стороны заготовки – своего рода негатив, след от удаленного леваллуазского острия (длина около 46 и 60 мм).

Стоянка Каньи-ла-Гаренн расположена в долине реки Сомма, той же долине на севере Франции, где найденные на стоянках Сен-Ашель и Аббевиль древнейшие рубила способствовали установлению человеческой древности. Этот район известен множеством месторождений высококачественного кремня, и здесь существовала обширная традиция изготовления рубил. Именно в таком месте можно ожидать, что кто-то в доисторические времена начнет делать рубило, а затем экспериментировать, перейдя к изготовлению инструментов из отщепов. Во многих случаях такие эксперименты, по-видимому, связаны с ошибкой, когда в ходе обтесывания рубило ломалось. И действительно, в Каньи-ла-Гаренн были найдены древнейшие в Европе леваллуазские отщепы возрастом более 400 тысяч лет. Подобно тому, как зачаточные черты неандертальцев прослеживаются в окаменелостях в Сима-де-лос-Уэсос, в столь же древний период можно увидеть зачатки леваллуазской технологии того времени, но только в ограниченной области. Лишь 250 тысяч лет назад все тенденции – физическая форма, размер мозга, способность к долгосрочному планированию и техника леваллуа – объединяются и получают широкое распространение.

Почему этот новый метод обработки камня стал доминировать в неандертальской Европе, заменив по значимости рубило? В чем было его конкурентное преимущество? Во-первых, режущие инструменты меньше по размеру и их можно носить на большие расстояния. Кроме того, наконечники леваллуа можно надевать на копье, и есть свидетельства того, что неандертальцы использовали для этой цели красную охру. Из более поздних периодов есть свидетельства, что они использовали березовый деготь в качестве клея, а это требует еще большего количества производственных шагов и, следовательно, более длительного планирования.

Во многих случаях можно установить происхождение камня, из которого изготавливались орудия, использовавшиеся на месте. Таким образом ученые могут узнать, далеко ли от места стоянки располагались залежи материала, был ли необработанный камень привезен на стоянку или же его обтесывали рядом с месторождением. Мы также можем понять, использовались ли орудия, сделанные из определенных материалов, повторно, затачивали ли их заново или же выбрасывали, воспользовавшись раз или два.

В ряде неандертальских стоянок, подобных Ла-Котт, установлено, что камень из отдаленных месторождений был лучшего качества, чем из близлежащих. Кроме того, видно, что каменные орудия из отдаленных месторождений поступали на стоянки уже в виде отщепов или отретушированных орудий и повторно использовались более интенсивно, чем изготовленные из материалов, взятых поблизости. Техника леваллуа позволяла неандертальцам путешествовать дальше и с лучшими каменными орудиями, чем их предшественники. Археолог Стивен Кун развил эту идею, увидев в леваллуазских орудиях способность заранее планировать потребности в ресурсах и сопоставлять их с конкретными стоянками, что указывает на то, что неандертальцы были эффективными охотниками и собирателями пищи.

Леваллуазские орудия позволили бы неандертальцам добывать больше пищи, особенно из мигрирующих животных, что, в свою очередь, давало возможность повстречаться с большим количеством других групп, а это расширяло зону поиска возможных сексуальных партнеров. Увеличение связей также способствовало обмену идеями и технологическими новшествами. Таким образом, леваллуазские орудия одновременно требовали нового уровня предварительного планирования для их изготовления и имели огромные преимущества по сравнению с ручными рубилами и простыми отщепами, которые им предшествовали.

Каньи-ла-Гаренн и другие подобные стоянки показали, что технология леваллуа является самой ранней формой изготовления орудий из заготовки – предварительно обработанного ядра. Но были и другие. Столь же важным можно назвать изготовление лезвий. Было бы естественно предположить, что все каменные орудия с режущей поверхностью являются лезвиями, но на самом деле это технический термин, обозначающий удлиненные отщепы. Длина лопастей по определению должна быть как минимум в два раза больше ширины, кроме того, у них должно быть одно или несколько ребер, идущих параллельно длинным краям. Если исключить случайное везение, такие лезвия можно изготовить, только используя технику подготовленного ядра.

В течение многих лет считалось, что только человек современного вида впервые начал делать режущие орудия – лезвия, или острия. Но с недавнего времени все больше данных со стоянок по обе стороны Ла-Манша свидетельствуют о том, что неандертальцы на самом деле умели делать лезвия на очень ранней стадии, как раз тогда, когда технология подготовленного ядра начала набирать обороты. Отличие состоит в том, что Homo sapiens развил технологию дальше, используя более эффективные методы производства, и превратил острия в главное каменное орудие своего времени. Неандертальцы же известны в основном более широкими каменными орудиями, формой напоминающими ранние леваллуазские отщепы.

Если Германия известна ставшими классическими находками гейдельбергского человека и неандертальцев, то Франция прославилась вкладом в археологическую номенклатуру. По ее стоянкам были названы индустрии каменных орудий: ашельская, леваллуазская и мустьерская. Отчасти это связано с тем, что европейские неандертальцы обитали в основном на территории нынешней Франции, оставив много каменных орудий, честь классифицировать которые выпала французским археологам. С конца XIX века и по сей день французы относятся к исследованиям каменного века примерно так же, как к высокой моде или изысканной кухне.

Неандертальские инструменты, сделанные с помощью леваллуазских или нелеваллуазских методов, известны как мустьерские (по имени стоянки Ле-Мустье во Франции). Ле-Мустье – это скальное убежище в Дордони, где в начале XX века был найден хорошо сохранившийся скелет неандертальца вместе с орудиями. Благодаря этому открытию мустье долгое время считалось почти синонимом неандертальцев, хотя позже ученые обнаружили, что архаичные Homo sapiens за пределами Европы также изготавливали мустьерские инструменты, неотличимые от неандертальских. В пятой главе мы увидим, что ко времени своего появления в Азии и неандертальцы, и ранние люди современного вида делали похожие каменные орудия.

В любопытном примечании к истории Ле-Мустье, рассказанной Эриком Тринкаусом и Пэт Шипман в книге «Неандертальцы» (The Neandertals, 1992), говорится, что найденный первоначально в скалистом убежище скелет после раскопок много путешествовал, был продан Берлинскому этнографическому музею, а позже вывезен в Ленинград в качестве военного трофея[9]. Второй скелет неандертальца из Ле-Мустье, на этот раз детский, был утерян на многие десятилетия и вновь обнаружился в начале XXI века в коллекциях Национального музея предыстории в Лез-Эзи.

Мустьерские отщепы и наконечники (имеющие острый кончик) выглядят на удивление однотипными во всем обширном географическом и хронологическом ареале присутствия неандертальцев. За исключением некоторых особых, локализованных форм и различий в сырье было бы трудно отличить мустьерское каменное орудие, скажем, со стоянки двухсоттысячелетней давности во Франции от орудий стоянки в Крыму возрастом 50 тысяч лет. Отчасти из-за этого единообразия неандертальцев упрекали в ограниченной способности к инновациям.

Однако за этой поверхностной однородностью внутри мустьерских технологий существует огромная изменчивость, происходящая из-за различных способов расчленения ядра на отщепы и лезвия. Иначе говоря, у неандертальцев было много способов получить один и тот же конечный продукт, и ученые могут разглядеть закономерности в том, какие методы предпочитали в разное время и в разных местах. Комплексы каменных орудий из некоторых мустьерских местонахождений содержат один или несколько различных вариантов леваллуазских и даже других технологий подготовки нуклеусов. В других мустьерских памятниках леваллуа практически не используются. Эти памятники не менее «мустьерские», чем те, где леваллуазская обработка встречается чаще.

Хотя именно каменные орудия дают большую часть данных об интеллектуальных способностях ранних неандертальцев, по иронии судьбы многие ученые, впервые изучавшие эти орудия, не придавали способностям неандертальцев особого значения. Тем не менее эти ученые придумали многие термины и первыми разработали методы анализа, которые до сих пор преобладают в исследованиях мустьерских каменных индустрий.

Французский археолог Франсуа Борд, один из патриархов современной археологии палеолита, впервые обратил внимание на изменчивость неандертальских орудий труда в 1950–1960-х. Он намеренно избегал разговоров о когнитивных способностях неандертальцев или их социальной жизни. Эпилог опубликованной на английском языке книги Борда «Повесть о двух пещерах» (A Tale of Two Caves, 1972), отчасти научно-популярного рассказа о его десятилетней работе в двух мустьерских пещерах (Пеш-де-л’Азе и Ком-Греналь в Дордони), начинается так: «Возможно, эта повесть о двух пещерах вас разочаровала. Возможно, в ней было слишком много сухой науки и мало говорилось, как жили люди тех далеких времен. Но, если я не хочу писать научно-фантастический рассказ, я не могу пойти дальше». К слову, Борд, писавший под псевдоним Фрэнсис Карсак, и в самом деле был плодовитым фантастом. Например, в его романе «Робинзоны космоса» целая французская деревня оказывается на далекой планете. Несмотря на нежелание археолога напрямую затрагивать вопрос об интеллекте неандертальцев, он явно был о нем невысокого мнения.

Если его предшественники делали выводы, исходя только из наличия или отсутствия некоторых характерных типов орудий, Борд исследовал весь набор каменных предметов с каждой стоянки. Он без устали разделял и подразделял типы мустьерских орудий, выделив пятьдесят девять различных типов модифицированных, отретушированных инструментов, а также четыре типа не подвергшихся обработке отщепов и лезвий, произведенных с помощью техники обработанного ядра. Затем с помощью такой классификации он подсчитывал, какие из типов преобладали в собранных материалах.

Есть некая ирония в сравнении того небольшого количества времени, которое наши предшественники тратили на изготовление каменных орудий, с бесконечными часами, которые археологи – специалисты по палеолиту (включая одного из авторов этой книги) тратят на их измерение, зарисовку, описание и анализ. Древние, по крайней мере, получали пищу и престиж за свои усилия. Что же достается нам? Тем, кто плохо знаком с анализом каменных орудий и других предметов из камня, мы предлагаем краткое введение в эту вспомогательную археологическую дисциплину, которая, возможно, даст лучшее представление о том, как мыслили неандертальцы.

Каменные орудия являются наиболее распространенным типом артефактов палеолита. Органические остатки, такие как кости животных, инструменты из кости или рога, а также семена или другие растительные остатки, сохраняются куда реже. И совсем редко встречаются окаменевшие останки людей, а также инструменты и емкости из дерева или тростника. В большинстве случаев в ходе раскопок археологи вообще не обнаруживают никаких окаменелых останков людей или животных.

Выделка каменных орудий может показаться непосвященным не более чем битьем камня о камень. Но на самом деле это контролируемый и предсказуемый процесс, подчиняющийся законам механики разрушения. Если вы с упавшим сердцем и долей любопытства когда-либо наблюдали, как разбивается на осколки прекрасная хрустальная чаша или журнальный столик, то наверняка уже уловили суть. Обычно к куску камня прикладывают силу, ударяя по нему булыжником-отбойником. Возникнет трещина, которая будет распространяться от точки, где отбойник ударяет по скале. При достаточной силе удара камень расколется на две или более частей. Только определенные виды камня можно использовать для выделки орудий. Он должен ломаться легко и предсказуемо. Чем ровнее, тем лучше, поэтому самый искусно обработанный материал, который находят археологи, это вулканическое стекло – обсидиан. Чуть менее однородные, мелкозернистые кремень и кварц распространены в природе шире и потому стали основными материалами, использовавшимися для производства каменных орудий в доисторические (и исторические) времена.

Также использовались и более крупнозернистые материалы. Обычно мы склонны связывать их с более примитивными каменными орудиями, сделанными нашими древнейшими предками, однако подобные материалы использовали на протяжении всей доисторической эпохи. В районах, где хорошее сырье было недоступно, наши предки делали орудия, раскалывая морские раковины, известняк или дерево.

Если мастер умеет контролировать угол и силу удара, а также точно определять место, где отбойник бьет о камень, он может определять форму и размер сколов от камня (отщепов) и форму того, что останется от глыбы породы (ядра, или нуклеуса). Контролируя форму как отщепов, так и ядра, мастер способен, последовательными ударами удаляя отщепы, изготавливать сложные орудия.

Первоначально люди раскалывали камни с помощью твердых отбойников (молотов). К более точной обработке с помощью более мягких ударников (роговых, деревянных или костяных) они перешли, вероятно, около 700 тысяч лет назад. Техника отслаивания под давлением, когда мягким ударником нажимают (а не бьют), чтобы создать трещину, появилась в верхнем палеолите, после эпохи неандертальцев.

Мустьерский скребок из Морфи (Греция), длина около 93 мм.

Отщепы или лезвия, отколотые от ядра, иногда переделывают (или, как принято в специальной терминологии, «ретушируют»). При этой доработке крошечные чешуйки срезаются с краев отщепа, чтобы придать ему желаемый вид (например, прямой или изогнутый) или определенную морфологию (например, зазубренную или заостренную).

Ретушь также можно использовать для заточки инструментов, которые затупились в результате использования. В течение срока службы каменные артефакты потенциально могут быть переработаны в различные формы с различными функциями. В отличие от инструментов, сделанных с помощью большинства других технологий, каменное орудие практически никогда не приходит в негодность.

Традиционно «орудием» считался либо желаемый конечный продукт из отесанного камня, либо ретушированный отщеп. В последние несколько десятилетий новые методы исследования микроскопических следов износа и остатков, оставленных на поверхности бывших в употреблении каменных артефактов, показали, что отщепы, которые вообще не ретушировались, древние люди также регулярно использовали. На самом деле, когда отщеп выбивается из сердцевины, его края свежие и очень острые (часто острее и тоньше современного хирургического скальпеля).

Как археологи распознают каменные орудия? При раскалывании, когда молот бьет по куску породы, сила распространяется по материалу в виде концентрических ударных волн. Следы этих волн хорошо заметны, а также близко расположены друг к другу в области удара, и наоборот – становятся менее заметными по мере удаления от нее (подобно ряби на воде от камня, брошенного в пруд). Если сколотый кусок породы расколется на две части, каждая из этих двух частей будет иметь новую, слегка изогнутую поверхность с концентрическими следами ряби, напоминающими волнистую поверхность морской раковины (отсюда официальный термин, обозначающий такого рода излом – «конхоидальный» или «раковистый», происходящий от греческого слова, обозначающего раковину). Эти две волнистые поверхности точно совпадают друг с другом, как негатив и позитив. В месте удара отбойника о породу на отщепе получается полуконическая выпуклость, называемая ударной луковицей, в то же время на этом же месте на ударнике сохраняется негатив луковицы.

Конхоидальный излом, с лучами и рябью, которые он оставляет на отбитых кусках камня, является основой археологического анализа каменных орудий. На самом элементарном уровне он позволяет отличить каменные орудия (камни, намеренно обработанные человеком) от похожих на них камней, расколотых в результате естественных процессов, таких как обвалы. Это особенно полезно на ранних стоянках, где найденные орудия часто являются простыми резцами и могут не сопровождаться окаменелостями гоминидов или другими данными. Действительно, часто возникают споры, связана ли форма камней в таких местонахождениях с деятельностью человека.

Обработка кремня – это, по сути, процесс скалывания материала с куска камня, слой за слоем, подобно очистке луковицы. На основании характера волнистых следов, оставленных на ядре-заготовке, можно реконструировать, как каждый последующий «слой» материала «счищался» с ядра.

На оборотной стороне каждого отщепа также остаются следы ударов по ядру от удаления предыдущих. Специалисту по каменной технологии каждый отщеп и каждое ядро могут последовательно рассказать историю своего создания. Собирая воедино все маленькие истории десятков или даже тысяч каменных орудий, обнаруженных на стоянке, можно воссоздать общую картину производства.

По мере того, как мастер последовательно откалывает отщепы, каждый кусок, вытесанный из камня, остается на земле рядом с местом работы. Иногда даже удается точно определить, где именно на стоянке было это место. Часто две волнистые поверхности можно снова соединить (или, как говорят специалисты, «подогнать»). Соберите словно трехмерную головоломку все или большинство отщепов, отколотых от одного ядра, и вы получите исходный кусок камня. Это было успешно сделано на многих объектах, в частности, в Боксгроув и Маастрихт-Бельведер.

Неудивительно, что из двух авторов этой книги именно специалист по технологии обработки камня оказался поклонником трехмерных головоломок. Но это не просто сложное интеллектуальное развлечение, а игра, неподвластная мозгу современного человека. Благодаря подгонке и экспериментальному воспроизведению хода изготовления орудий труда мы можем максимально приблизиться к тому, чтобы увидеть мыслительные процессы наших предшественников в действии.

Леваллуазское острие из Морфи (Греция). На левом крае остался тонкий след шершавой внешней поверхности каменной глыбы, из которой было вытесано орудие. Мастер сделал это намеренно, так как шершавая поверхность позволила получить готовый край, за который удобно держать оружие. Согласно типологии Борда, это нож с естественной рукояткой. Правый край – острое лезвие (длина около 78 мм).

Собранное из отщепов ядро со стоянки Маастрихт-Бельведер (Нидерланды).

Отщепы от одного леваллуазского ядра были старательно собраны вместе.

Выбор изготовителя орудий начинается не тогда, когда он садится за работу, и заканчивается не в тот момент, когда итоговый продукт успешно изготовлен. Мастер выбирает заготовку, подходящую для того, что хочет сделать в каждом конкретном случае. Прежде чем приступить к работе, он должен решить, какие именно материалы ему понадобятся, где их можно раздобыть, сколько времени и усилий пустить на добычу хорошего сырья, делать ли орудия «дома» или на охотничьей стоянке. Иными словами, всякий раз, еще до нанесения удара, мастер должен оценить ситуацию и продумать несколько разных способов дальнейших действий.

На некоторых палеолитических стоянках мы можем достаточно подробно проследить «поиски» мастера, чтобы на каждом этапе видеть, с какой ситуацией он сталкивался, какие были альтернативные варианты действий и что он предпочел. Всякий раз выбор связан с тем, когда, где и для каких действий будут использоваться, затачиваться, повторно использоваться и в конечном итоге выбрасываться каменные орудия. Различные этапы «жизни» инструмента (добыча сырья, раскалывание, использование и выбрасывание) взаимосвязаны, и на каждом из них наши предшественники делали выбор, требовавший планирования и предвидения о далеко идущих последствиях этого выбора.

Из шестидесяти трех типов орудий, что выявил Борд, двадцать один представляют собой различные разновидности «боковых скребков» – отщепов или лезвий, на одном или обоих длинных краях которых имеется непрерывная ретушь по всей длине. Несмотря на название, боковые скребки также могли быть полезны для резки. Почти навязчивая категоризация Борда подчеркивает, как рискованно называть тип артефакта в соответствии с его предполагаемой целью.

Когда Борд рассмотрел относительное обилие боковых скребков и других основных типов орудий в мустьерских комплексах из местонахождений на севере и юго-западе Франции, ученый понял, что они распадаются на отдельные группы: шарентский мустье (с преобладанием боковых скребков), который Борд подразделял на группу Феррасси (Ferrassie), в которой часто использовалась техника леваллуа, и группу Кина (Quina), в которой техника леваллуа была редкостью; зубчатый мустье (преобладают орудия с зазубренными краями, которые он назвал зубчатыми выемками); типичный мустье (у которого обычные и боковые скребки, и зубчатые, и выемки примерно в равных пропорциях); и мустьерская ашельская традиция (в которой, помимо обилия боковых скребков и зубчатых лезвий, присутствуют рубила и ножи с затупленной тыльной стороной, чтобы их было легче держать). Дальнейшие исследования, проводимые с 1960-х в Европе и на Ближнем Востоке, подкрепили выводы Борда о том, что это действительно отдельные группировки внутри мустье.

В «Повести о двух пещерах» Борд интерпретировал разные варианты мустьерской каменной индустрии как «разные способы выполнения одних и тех же действий с разными наборами инструментов». Для него корни этой изменчивости были культурными. Людей учили определенными способами делать вещи, и они продолжали использовать их и передавать из поколения в поколение: «Наша точка зрения состоит в том, что в мустьерские времена на земле сосуществовали разные культуры с разными традициями изготовления и использования инструментов, но они очень слабо влияли друг на друга».

Фактически Борд использовал свои названия групп каменных индустрий, чтобы обозначить их создателей как отдельные, почти этнические группы (например, «типичные мустье», «зубчатые мустье»). Каменные орудия превращаются в людей: «Смешанные браки трудно утверждать или опровергать, но в первобытных обществах консерватизм обычно очень силен. Если предположить, что мужчина мустье-ашельской традиции женился на женщине из племени кина [Quina], она могла бы продолжать пользоваться привычными ей толстыми скребками, но мы сомневаемся, что ее дочь поступила бы так же». Тут почти не остается места для перемен, инноваций и распространения новых идей.

Сильнейшее опровержение интерпретации Борда пришло из-за Атлантики. Льюис Бинфорд, невероятная, почти мессианская фигура, которой приписывают появление «Новой археологии» 1960-х, в совместной статье с Салли Бинфорд утверждал, что выявленные Бордесом разделения были функциональными, а не культурными. Хотя Салли Бинфорд остается менее известной, чем Льюис, именно она написала большую часть их основополагающей статьи. Салли, которая познакомилась с Франсуа Бордом и его женой Дениз де Сонневиль Борд в 1960 году, была знакома и с французским материалом. Она опубликовала ряд важных статей вместе с Льюисом в конце 1960-х, но развелась с ним и в 1969-м оставила археологию, занявшись общественной деятельностью.

В своей статье Бинфорды утверждали, что разные варианты мустьерских производств были созданы не разными группами неандертальцев, а могут быть проявлениями разных видов деятельности, осуществлявшихся в пределах одной группы. Некоторые орудия использовались вместе как составляющие одного набора, каждое только для определенных функций и действий. Деятельность на стоянке зависела от распределения природных ресурсов в округе. Бинфорды не стали подробно рассказывать о составе и использовании этих комплектов орудий, детально остановившись лишь на двух из них: это скребки и лезвия с одной стороны и пилы и зубила – с другой. Они предположили, что скребки и лезвия использовались для разделки и обработки туш животных, в то время как пилы и зубила – для обработки растений, в том числе дерева, и, возможно, вскрытия черепов и длинных костей (для доступа к содержимому).

Но Бинфорды пошли еще дальше, предположив, что первичной обработкой животных занимались в основном самцы группы, тогда как обработкой растений или костей занимались самки. Другими словами, «женщина кина» Борда была заменена «женщиной-зуборезкой» Бинфордов, которая делала только зубцы и насечки (а не более сложные скребки и острия) и выполняла скромную работу по обработке растений или раскалыванию костей.

Аргумент Бинфордов был частью особого взгляда на неандертальское общество, взгляда, который в течение некоторого времени был очень популярным, по крайней мере в англосаксонском мире неандертальской археологии: мужчины и женщины существовали как бы обособленно друг от друга, как в отношении добычи пищи, так и в трудовой деятельности. Сотрудничество между группами было невелико. Жизнь неандертальцев была практичной, ограниченной будничными заботами, а все планирование сводилось к реакции на неотложные потребности и наличие ресурсов.

Теперь мы знаем, что Бинфорды ошибались почти по всем пунктам. Они считали, что мустьерские орудия делались, использовались и выбрасывались на одной стоянке, а на самом деле некоторые из них перевозились далеко от места изготовления. Ученые думали, что неандертальцы в основном собирали павших животных или убивали более слабых молодых, старых или больных особей, но на самом деле они охотились на животных в расцвете сил. И наконец, Бинфорды думали, что каменные лезвия неандертальцев невозможно было использовать в качестве метательных орудий, но исследования показали, что это не так.

Несмотря на эти недостатки, подход Бинфордов оказал огромное влияние на науку. По словам Клайва Гэмбла, статья Льюиса и Салли Бинфорд о мустье «изменила правила игры во многих отношениях, поскольку авторы пытались взглянуть на каменные орудия не только с точки зрения описания и типологизации. Оглядываясь назад, трудно вспомнить, насколько это было спорно. Однако из их статьи вытекает столько всего с точки зрения ландшафтной археологии неандертальцев, что она оказала на меня мгновенное и продолжительное влияние».

Франсуа Борд и Льюис Бинфорд вместе со своими женами, которые были их партнерами по исследованиям, преследовали цель сделать неандертальскую археологию более научной, в значительной степени полагаясь на статистику. Подход Борда к анализу всего комплекса каменных орудий и акцент Бинфордов на их функции до сих пор остаются популярными. Совсем недавно археологи, такие как Гарольд Диббл, расширили свою работу, продемонстрировав, что многие типы орудий могут быть результатом долгой цепи обработки (например, в результате частого использования и повторной заточки односторонние скребки могут превратиться в двусторонние, а затем в сходящиеся боковые скребки). В чем Борд и Бинфорды потерпели неудачу, так это в том, что их теории не допускали, что неандертальцы способны к инновациям. Однако этот вид был намного более развит, чем предполагали ученые.

На основе каменных орудий и костей, а это почти все, что дошло до нас из той далекой эпохи, что мы можем определенно сказать о социальной жизни неандертальцев? Применяя концепцию перспективного планирования к социальным явлениям, мы можем утверждать, что неандертальцы лучше, чем их предки, предвидели, что их друзья и семья могут сделать в различных ситуациях. Другими словами, они становились все более развитыми, это позволяло им создавать более прочные связи и более крупные социальные единицы, что в конечном итоге улучшало способность неандертальцев к выживанию.

Эти рассуждения соответствуют гипотезе социального мозга, о которой мы упоминали ранее. Ключевым моментом гипотезы является то, что наш вид очень социален и что размер группы – важная часть нашего успеха. Все мы знакомы с опьяняющим чувством принадлежности к своей группе, и в хоре, и когда болеем за спортивную команду, и в совместной молитве. В повседневной жизни люди не просто жаждут этого чувства групповой принадлежности – само их выживание и развитие зависят от сплоченности группы. «Группа» – это не обязательно собрание людей, живущих вместе. Пожалуй, лучше определить ее как сеть взаимоотношений. Группа состоит из людей, которых мы узнаем по внешности или голосу и считаем надежными друзьями или союзниками.

Согласно гипотезе социального мозга, возрастающая сложность социальных навыков, необходимых для навигации в человеческих группах, вероятно, была основным эволюционным фактором увеличения размера мозга, которое мы наблюдаем у самых ранних Homo. По существу, работала положительная обратная связь. С увеличением социальной группы для достижения успеха человеку требовалось больше работать головой, что, в свою очередь, вело к усложнению мозга. Проблема сложных социальных отношений играла роль как для неандертальцев, так и для архаичных Homo sapiens, что может объяснить, почему в обеих популяциях параллельно шел процесс увеличения мозга, а вместе с ними росли и размеры групп.

Автор гипотезы социального мозга Робин Данбар связал размер социальной группы с размером неокортекса – внешних слоев серого вещества. Неокортекс является центром функций мозга более высокого порядка, таких как зрительное и слуховое восприятие, социальная и эмоциональная обработка, речь, память и обучение. Здесь размер – это еще не все, что касается мозга, поскольку у современных людей череп имеет куполообразную форму, вмещающую больший объем коры, чем относительно плоский череп неандертальца, несмотря на тот факт, что общий объем мозга неандертальца был таким же или даже больше, чем объем мозга человека современного вида.

Согласно Данбару, шимпанзе, как, вероятно, и наш с ними общий предок, живут группами от пятидесяти до пятидесяти пяти особей. Мозг современных людей, утверждает он, способен поддерживать социальные отношения примерно со 150 людьми. Это так называемое число Данбара, которое проявляется во многих аспектах человеческой деятельности – от эффективного размера военных подразделений до численности персонала компаний или отделов, а также в социальных сетях.

Груминг у шимпанзе служит подтверждением дружбы и способствует социальной сплоченности. Гипотеза социального мозга утверждает, что в какой-то момент в нашем эволюционном прошлом функции груминга стала эффективнее выполнять речь (точнее, какие-то несущественные доброжелательные замечания), что позволяло создавать более крупные социальные группы.

Шимпанзе поддерживают групповую сплоченность за счет груминга – ухода друг за другом. Но груминг требует времени, полагая естественный предел количеству тех особей, с которыми могут взаимодействовать разные члены группы. Мы поддерживаем сплоченность с помощью светской беседы, которая происходит намного быстрее и позволяет создавать более эффективные группы. Где-то между нашим общим предком с шимпанзе (около 6–8 млн лет назад) и настоящим временем у наших непосредственных предков возникла речь, позволившая резко увеличить размер группы. Данбар считает, что произошло это примерно 500 тысяч лет назад, отдавая в этом должное Homo heidelbergensis и его современникам. Генетические исследования, особенно гена FOXP, который мы обсудим в шестой главе, приписывают это развитие по крайней мере такому же далекому прошлому, а может, и еще более раннему времени. Идею о том, что речь появилась в глубокой древности, подтверждает и критически важная для способности говорить подъязычная кость неандертальца из пещеры Кебара в Израиле. Выглядит она вполне современной.

Теория Данбара позволяет выстроить картину общественной жизни неандертальцев, которая, вероятно, была очень похожа на жизнь наших предков в Африке в то время. Возможно, социальные связи у неандертальцев были не столь широки, как у нас, ограничиваясь примерно 120 индивидуумами и выстраиваясь по модели современных охотников-собирателей, которые живут группами примерно по тридцать человек (четыре – шесть семей) и поддерживают хорошие отношения с соседними группами.

Следует отметить, что некоторые исследователи считают, что неандертальцы жили еще более мелкими группами, судя по небольшим размерам пещер и скальных укрытий, в которых они обитали. Одна из учениц Данбара, Эйлунд Пирс, утверждает, что у неандертальцев глазницы были больше, чем у современных людей, а это указывает на то, что их мозг был занят обработкой не столько социальной, сколько визуальной информации. Основываясь на закономерностях полового диморфизма, Данбар считает, что неандертальцы практиковали многоженство, когда на каждого мужчину приходилось по две женщины. Любопытно, что эти теории редко воплощаются в музейных экспозициях и иллюстрациях, которые делают акцент на не соответствующей той эпохе моногамной нуклеарной семье.

С умением строить долгосрочные планы, каменными орудиями, сделанными в технике леваллуа, и хорошей организацией, позволявшей охотиться на крупных и сильных животных, неандертальцы получили возможности для дальнейшего развития. Однако большую часть периода, продолжавшегося с 250 тысяч до 130 тысяч лет назад, климат оставался устойчиво холодным. В северных широтах Европы выживание стало для неандертальцев приоритетом. Когда эта трудная эпоха закончилась, Земля вступила в последнее, или Эемское, межледниковье, теплый период продолжительностью десять тысяч лет, самый теплый, который испытала планета вплоть до нынешнего голоцена. Именно в это время неандертальцы впервые вышли за пределы Европы. Но когда они отважились на это и достигли Азии, оказалось, что они не одиноки.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ