Глава 59. «Русский Калиостро»: друг Пушкина, изобретатель телеграфа, электрических мин и шифров

Изобретатель первого в мире телеграфа и автор первого в истории человечества подрыва мины по электрическому проводу. Создатель первого в мире телеграфного кода и самого лучшего в XIX веке секретного шифра. Друг величайшего русского поэта и создатель первой в России литографии (способ тиражирования изображений). Русский гусар, штурмовавший Париж, и первый в Европе исследователь тибетского и монгольского буддизма, учёный и дипломат.

Всё это один человек – Павел Львович Шиллинг, выдающийся российский изобретатель эпохи Пушкина и наполеоновских войн. Пожалуй, один из последних представителей плеяды энциклопедистов, «универсальных учёных» Эпохи Просвещения, оставивших свой яркий след во многих, зачастую далеких друг от друга сферах мировой науки и техники.

О сколько нам открытий чудных

Готовят просвещенья дух

И Опыт, сын ошибок трудных,

И Гений, парадоксов друг…

Эти знаменитые пушкинские строки, по мнению большинства исследователей творчества великого поэта, посвящены именно Павлу Шиллнгу и написаны в те дни, когда Пушкин вместе с ним собирался в экспедицию на Дальний Восток, к границам Монголии и Китая.

Гения русской поэзии знают все, в то время как его учёный друг известен куда меньше. Хотя в русской науке и истории он по праву занимает важное место.

Первая в мире электрическая мина

Будущий изобретатель телеграфа родился на землях Российской империи в Ревеле (ныне Таллин) 16 апреля 1786 года. В соответствии с происхождением и традицией младенца нарекли Пауль Людвиг барон фон Шиллинг фон Канштадт. Его отец был немецким бароном, перешедшим на русскую службу из немецкого герцогства. В нашей армии барон Шиллинг-старший дослужился до чина полковника, за храбрость в боях с турками и поляками получил высшую военную награду России – орден Святого Георгия.

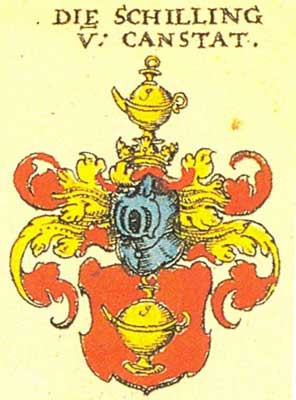

Герб баронского рода Шиллинг фон Канштадт

Хотя род немецких рыцарей Шиллинг фон Канштадт известен в Германии с XI века, Пауль Шиллинг вырос русским человеком. Через несколько месяцев после рождения он оказался в самом центре России, в Казани, где его отец командовал Низовским пехотным полком. Здесь прошло всё детство Пауля, тут он стал Павлом, отсюда в 11 лет после смерти отца уехал в Петербург, учиться в кадетском корпусе. В документах Российской империи его записали как Павел Львович Шиллинг – под этим именем он и вошёл в русскую историю.

Во время учёбы Павел Шиллинг проявил способности к математике и топографии, поэтому по окончании кадетского корпуса в 1802 году он был зачислен в «Квартирмейстерскую часть Свиты Его Императорского Величества». Данная «часть» была прообразом Генерального штаба, в ней молодой офицер занимался подготовкой топографических карт и штабных расчётов.

В те годы в центре Европы назревала большая война между наполеоновской Францией и царской Россией. И генштабиста Павла Шиллинга переводят в Министерство иностранных дел, в должности секретаря он служит в русском посольстве в Мюнхене, тогда столице самостоятельного Баварского государства.

Шиллинг стал сотрудником нашей военной разведки – в то время функции дипломата и разведчика смешивались еще больше, чем в наше время. Бавария тогда была фактическим вассалом Наполеона и Петербургу требовалось знать о внутренней ситуации и военном потенциале этого королевства.

Но Мюнхен в то время был и одним из центров германской науки, здесь располагалось одно из старейших научных сообществ в Европе – Баварская академия наук. Вращаясь в кругах высшего света молодой дипломат и разведчик знакомится не только с аристократами и военными, но и с выдающимися европейскими учёными своего времени. В итоге Павел Шиллинг увлекается изучением восточных языков и опытами с электричеством.

Человечество тогда лишь открывало тайны движения электрических зарядов, различные «гальванические» опыты рассматривались скорее как забавное развлечение. Павел Шиллинг, хотя и сменил офицерский мундир на сюртук дипломата, предположил, что искра электрического заряда в проводах способна заменить в военном деле пороховой фитиль. Особенно это было важно при подрыве различных мин, где ранее использовался длинный и ненадёжный «рукав» – узкий матерчатый шланг, начинённый порохом.

Позднее Павел Шиллинг говорил, что эта мысль пришла ему в голову 8 апреля 1812 года. Так что мы с точностью до дня знаем, когда человечество изобрело электрический детонатор.

Тем временем началась большая война с Наполеоном, в июле 1812 года русское посольство из Баварии эвакуировалось в Петербург. И здесь Павел Шиллинг тут же предложил своё изобретение военному ведомству. Он взялся подорвать пороховой заряд под водой, чтобы можно было сделать минные заграждения, способные надёжно прикрыть столицу Российской империи с моря.

Для этих целей Шиллинг первым в мире изобрел угольный детонатор и медный изолированный провод – тонкая медная проволока обматывалась шёлком, пропитанным каучуком и льняным маслом. В разгар Отечественной войны, когда солдаты Наполеона занимали Москву, в сентябре-октябре 1812 года в Петербурге на берегу Невы было осуществлено несколько первых в мире экспериментальных подрывов пороховых зарядов под водой при помощи электричества.

Карты для русской армии

Опыты с электрическими минами прошли успешно. Современники назвали их «дальнезажиганием». В декабре 1812 года был сформирован Лейб-гвардии сапёрный батальон, в котором продолжили дальнейшие работы над опытами Шиллинга по электрическим запалам и подрывам. Сам же автор изобретения не смог остаться в стороне от Отечественной войны – едва закончив с военными опытами, он в 1813 году, отказавшись от комфортного дипломатического чина, добровольцем ушёл в русскую армию.

В чине штаб-ротмистра Сумского гусарского полка он за 1813-14 годы прошёл все основные бои с Наполеоном в Германии и Франции. За битву под Фер-Шампенуазом, где русская кавалерия разгромила основные резервы Наполеона и лучшие части французской «национальной гвардии», барон Шиллинг был награждён орденом святого Владимира с бантом (такой вариант этой награды был лишь на одну ступень ниже самого высшего ордена Святого Георгия).

За бои на подступах к Парижу ротмистр (капитан) Шиллинг был удостоен очень редкой и почётной награды – именным оружием, саблей с надписью «За храбрость». Но его вклад в окончательный разгром Наполеона заключался не только в мужестве кавалерийских атак – именно Павел Шиллинг обеспечил русскую армию топографическими картами для наступления на территории Франции.

Ранее карты чертились от руки и для того чтобы снабдить ими все многочисленные русские части не было ни времени, ни нужного количества умелых специалистов. Именно гусарский офицер Шиллинг в конце 1813 года сообщил царю Александру I, что на западе Германии в городке Мангейм несколько лет назад проводились первые в мире успешные опыты по литографии, копированию рисунков.

Суть этой новейшей для того времени технологии заключалась в том, что на специально подобранный и отшлифованный известняк особой «литографской» тушью наносится рисунок или текст. Затем поверхность камня «протравливается» – обрабатывается особым химическим составом. Не покрытые «литографической» тушью «протравленные» участки после такой обработки отталкивают типографскую краску, а на места, где был нанесен рисунок, типографская краска наоборот легко прилипает. Это даёт возможность быстро и качественно делать с такого «литографского камня» многочисленные оттиски рисунков. Данная технология позволяла копировать не только печатный текст, но и различные сложные изображения, в том числе рукописи и топографические карты. По сути это был «ксерокс» двухвековой давности.

По приказу царя Павел Шиллинг с эскадроном гусар прибыл в Мангейм, где отыскал ранее участвовавших в литографических опытах специалистов и необходимое оборудование. В тылу русской армии под руководством Шиллинга быстро организовали изготовление большого количества карт Франции, остро необходимых накануне решающего наступления против Наполеона. По окончании войны созданная Шиллингом мастерская перебазировалась в Петербург в «Военно-топографическое депо» Генерального штаба.

Самый стойкий шифр XIX века

В захваченном русскими Париже, пока все празднуют победу, гусар Шиллинг первым делом знакомится с французскими учёными. Особенно часто на почве интереса к электричеству он общается с Андре Ампером, человеком, который вошёл в историю мировой науки как автор термина «электрический ток» и «кибернетика», по фамилии которого потомки назовут единицу измерения силы тока.

Но помимо «электрического» хобби у учёного-гусара Шиллинга появляется новая большая задача – он изучает трофейные французские шифры, учится расшифровывать чужие и создавать свои приёмы криптографии. Поэтому вскоре после разгрома Наполеона гусар Шиллинг снимает мундир и возвращается в Министерство иностранных дел.

В российском МИДе он официально занимается созданием литографической типографии – в дипломатической деятельности тогда значительную часть составляла оживленная переписка, и техническое копирование документов помогло ускорить работу и облегчить труд множества писцов. Как шутили друзья Шиллинга, он вообще увлекся литографией потому что его деятельная натура не выдерживала нудного переписывания от руки: «Шиллинг, по природе нетерпеливый, кряхтел за письменным столом и однажды как-то сказал, что этого продолжительного копирования бумаг можно было бы избежать употреблением литографии, которая в то время едва ли кому была известна…»

Литографический портрет Павла Шиллинга, 30-е годы XIX века

Но создание литографии для МИДа стало лишь внешней, общеизвестной частью его работы. В реальности Павел Шиллинг работает в «Секретной экспедиции цифирной части», так тогда называли отдел шифрования МИДа. Именно Шиллинг первым в истории мировой дипломатии ввёл в практику использования особых биграммных шифров – когда по сложному алгоритму цифрами шифруются пары букв, но расположенные не подряд, а в порядке еще одного заданного алгоритма. Такие шрифты были настолько сложны, что использовались вплоть до появления электрических и электронных систем шифрования в годы Второй мировой войны.

Теоретический принцип биграммного шифрования был известен задолго до Шиллинга, но для ручной работы он был настолько сложен и трудоёмок, что ранее на практике не применялся. Шиллинг же изобрел особое механическое устройство для такого шифрования – наклеенную на бумагу разборную таблицу, которая позволяла без труда шифровать биграммы.

При этом Шиллинг дополнительно усилил биграммное шифрование: ввёл «пустышки» (шифрование отдельных букв) и дополнение текста хаотическим набором знаков. В итоге такой шифр стал настолько устойчив, что европейским математикам понадобилось более полувека, чтобы научиться его «взламывать», а сам Павел Шиллинг по праву заслужил звание самого выдающегося криптографа XIX столетия.

Упорная работа над шифрами уберегла Павла Шиллинга от увлечения модными идеями «декабристов». Пока сверстники в чинах и погонах готовили заговор и сочиняли проекты конституции, он считал логарифмы и формулировал алгоритмы…

Уже через несколько лет после изобретения Шиллинга новыми шифрами пользовались не только российские дипломаты, но и военные. А сам Павел Шиллинг, не имевший поместий и крепостных, стал состоятельным человеком – по распоряжение нового императора Николая I его наградили крупной суммой в золотых «червонных» монетах.

«Русский Калиостро» и Пушкин

Все знакомые с ним современники, оставившие мемуары, сходятся во мнении, что Павел Львович Шиллинг был необыкновенным человеком. И в первую очередь все отмечают его необыкновенную коммуникабельность.

Вот лишь несколько таких воспоминаний: «Известен в обществе своей увлекательной весёлостью, а среди учёных – разнообразием своих знаний и научных изысканий. Все знавшие его, и дамы и учёные, и дети и старцы, и люди глубокомысленные и ветренники, и русские и иностранцы, все одинаково любили его искренне»; «Что за увлекательный человек: пропасть путешествовал, знаком и в переписке с учеными знаменитостями целого света… В Петербурге я видел, как дамы, особенно молодые, обожали его: он умел заставить их хохотать. Шиллинг был друг всего высшего круга Петербурга. Это необычайно толстый человек с большими связями, ученый, весельчак, отличный говорун, знавший всю аристократию столиц Европы. На него смотрели как на какую-то загадку».

Высший свет Петербурга он поразил способностью играть в шахматы сразу несколько партий, не глядя на доски и всегда выигрывая. Любивший повеселиться Шиллинг развлекал петербургское общество не только игрой и интересными историями, но и разными научными опытами. Иностранцы прозвали его «русским Калиостро» – за загадочные эксперименты с электричеством и знание таинственного тогда Дальнего Востока.

Восточными, или как тогда говорили «ориентальными» странами Павел Шиллинг заинтересовался еще в детстве, когда рос в Казани, бывшей тогда центром российской торговли с Китаем. Ещё во время дипломатической службы в Мюнхене, а затем и в Париже, где тогда находился ведущий европейский центр востоковедения, Павел Шиллинг изучал китайский язык. Как криптографа, специалиста по шифрам, его манили загадочные иероглифы и непонятные восточные манускрипты.

Свой интерес к Востоку русский дипломат Шиллинг воплотил на практике. Наладив новое шифрование, в 1830 году он вызвался возглавить дипломатическую миссию к границам Китая и Монголии. Большинство дипломатов предпочитали «просвещенную» Европу, поэтому царь без колебаний утвердил кандидатуру Шиллинга.

Одним из участников восточной экспедиции должен был стать его давний приятель – Александр Сергеевич Пушкин. Павел Шиллинг и величайший русский поэт были дружны на протяжении двух десятков лет. Ещё в 1814 году, занимаясь литографией, Шиллинг не удержался от «хулиганского» поступка – закончив тиражирование карт Франции для русской армии, он от руки написал и размножил литографическим способом стихи Василия Львовича Пушкина, известного в Москве и Петербурге сочинителя. Так появилась на свет первая рукопись на русском языке, размноженная путём технического копирования.

Василий Пушкин был родным дядей будущего величайшего поэта России. После победы над Наполеоном и возвращения в Россию именно он познакомил Павла Шиллинга со своим племянником, юным лицеистом Сашей Пушкиным. Именно дядя Василий подтолкнул будущего гения русской литературы к занятиям по стихосложению и оказал на него большое влияние, как на поэта. А знакомство Александра с Шиллингом переросло в долгую и крепкую дружбу.

Рисунок с профилем Павла Шиллинга, нарисованный А.С.Пушкиным в альбоме Е.Н.Ушаковой в ноябре 1829 года

Сохранился рисунок, на котором Александр Пушкин пером и тушью запечатлел профиль своего друга Павла Шиллинга. Пушкинисты, изучившие биографию великого поэта день за днём, постоянно отмечают их общение с Шиллингом. Гусар, изобретатель шифров и будущий создатель первого в мире телеграфа, был своим в обществе петербургских поэтов и литераторов. Например, «пушкиниана» отмечает, что 19 ноября 1818 года А.С. Пушкин и Павел Шиллинг в компании с поэтом В.А. Жуковским, поэтом и переводчиком «Илиады» Н.И. Гнедичем и историком А.И. Тургеневым ездили в Царское Село для проводов уезжавшего в Италию поэта К.Н. Батюшкова.

7 января 1830 года Пушкин обращается к шефу жандармов Бенкендорфу с просьбой зачислить его в экспедицию Шиллинга: «…я бы просил соизволения посетить Китай с отправляющимся туда посольством». К сожалению царь не включил поэта в список членов дипломатической миссии к границам Монголии и Китая, лишив потомков пушкинских стихов о Сибири и Дальнем Востоке. Сохранились лишь строфы, написанные велики поэтом о своём желании отправиться в дальний путь вместе с посольством Шиллинга:

Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,

Куда б ни вздумали, готов за вами я

Повсюду следовать, надменной убегая:

К подножию ль стены далекого Китая…

Отец русского востоковедения

Восточное посольство Шиллинга, стартовавшее в начале 1831 года, продолжалось около двух лет. Русско-китайская граница тогда еще была определена очень условно, Монголия входила в состав китайской империи Цин, а постоянных дипломатических отношений с Китаем у России еще не было. Поэтому миссии Шиллинга предстояло оценить влияние Пекина в далёком Забайкалье, изучить русско-китайскую торговлю и, как гласило царское предписание, «рассмотреть нужды по части вероисповедания ламаистов».

В многонациональной России тогда уже неплохо знали ислам и другие религии, но вот достаточных знаний о буддизме и «ламаизме», его монголо-тибетском варианте, в Петербурге еще не была. Для активной политики Российской империи на дальневосточных рубежах эти знания были крайне необходимы. И Павел Шиллинг занялся изучением буддизма, знакомясь как с древними текстами, так и с монгольскими религиозными авторитетами.

Благодаря своим личным качествам он сумел добиться удивительных успехов. По древней традиции у монгольских храмов сооружали специальные приспособления для молитв, «хурдэ» – внутри полого барабана помещались специальные таблички с текстами молитв и мантр. Считалось, что верующий буддист, повернув такой барабан, прочитывал все помещённые в нём молитвы. Монгольские священники-«ламы» дали обет разместить в каждом барабане сто миллионов мантр «Ом мани падме хум» – для каждого барабана требовалось минимум 400 тысяч табличек с надписями и рисунками.

Шиллинг тут же предложил новую конструкцию барабанов-«хурдэ» и организовал литографическую мастерскую, в которой не только быстро изготавливал миллионы табличек с молитвами, но и копировал древние рукописи, собранные в Монголии и Тибете. Благодарные «ламы» сочли, что такое чудесное изобретение не мог сделать обычный человек – местные религиозные авторитеты признали Шиллинга «хубилганом», реинкарнацией одного из буддийских святых, которому суждено принести свет буддизма на Запад.

Всё это обеспечило успех дипломатической миссии – Шиллинг тщательно изучил ситуацию в Бурятии и Монголии, а также собрал фантастическую коллекцию буддийских рукописей. Весной 1832 года посольство Шиллинга возвратилось в Петербург, привезя с собой более 6 тысяч древних книг на китайском, монгольском, тибетском языках и санскрите. Так в Европу впервые попало полное собрание «Ганджура» – 3800 огромных листов полного буддийского канона.

Шиллинг организовал литографическое копирование наиболее уникальных рукописей. Ознакомившись с ними, европейские учёные долго не верили, что это сделанные русскими копии, а не созданные китайскими каллиграфами оригиналы. На несколько лет Павел Шиллинг стал главным авторитетом и учителем всех востоковедов Западной Европы.

Основателем российского научного китаеведения считается Никита Яковлевич Бичурин, он носил священнический сан и вошел в историю как «отец Иакинф». Основателем европейского научного монголоведения является Осип Михайлович Ковалевский. Но и Бичурин, и Ковалевский были друзьями и сотрудниками Павла Шиллинга в ходе его дипломатической миссии. Шиллинг не только работал с ними, но и помогла их научной деятельности и карьере, пользуясь своими обширными связями в высшем свете Петербурга.

Фактически, именно Павел Шиллинг стал отцом всего научного востоковедения в России, а тысячи томов собранной им уникальной коллекции дальневосточных рукописей стали основой Азиатского музея Императорской Академии Наук (ныне Институт восточных рукописей РАН). Однако, не библиографические редкости стали главным итогом посольства Шиллинга. Именно с его миссии начался интерес Петербурга к дальнейшему продвижению в Забайкалье – через четверть века это приведет к тому, что Россия окончательно утвердиться на берегах Амура.

Первый в мире практический телеграф

Весной 1832 года дальневосточное посольство Шиллинга возвратилось в Петербург, а уже пять месяцев, 9 октября состоялась первая демонстрация работы его телеграфного аппарата. До этого в Европе уже пытались создать устройства для передачи электрических сигналов на расстояние. Но до Шиллинга все подобные аппараты требовали отдельного провода, для передачи каждой буквы и знака – то есть 1 километр такого «телеграфа» требовал около 30 км проводов.

Телеграфный аппарат Павла Шиллинга

Изобретенный же Шиллингом аппарат использовал всего 2 провода – это была первая рабочая модель телеграфа, которую можно было применять не только для опытов, но и на практике. Передача данных осуществлялась разными сочетаниями восьми чёрных и белых клавиш, а приёмник состоял из двух стрелок, переданные по проводам сигналы отображались их расположением относительно чёрно-белого диска. Фактически, Шиллинг первым в мире использовал двоичный код, на основе которого сегодня работает вся цифровая и компьютерная техника.

Первые опыты и работы над телеграфом велись прямо на квартире Павла Шиллинга, которая располагалась в Петербурге по адресу: Марсово Поле, дом 7. Невиданное ранее средство мгновенной передачи информации заинтересовало весь высший свет Российской империи. На рождественские праздники в гости к изобретателю приехал сам царь Николай I и собственноручно отправил телеграмму: «Я очень рад был посетить господина Шиллинга».

Мемориальная табличка Павла Шиллинга на доме, где он жил и провёл первую в мире демонстрацию телеграфа: Санкт-Петербург, Марсово Поле, д.7

Уже в 1835 году телеграф Шиллинга соединял между собой помещения обширного Зимнего дворца, и сам дворец с Адмиралтейством, а под председательством Морского министра был создан «Комитет для рассмотрения электромагнетического телеграфа». Начали проводить первые опыты по прокладке телеграфного кабеля под землёй и водой.

При этом не прекращались работы и над предложенным Шиллингом способом электрического подрыва морских мин. 21 марта 1834 года на Обводном канале у Александро-Невской лавры в Петербурге изобретатель продемонстрировал царю Николаю I электрический подрыв подводных мин. В роли «вражеских судов» использовали большие плоты из брёвен, груженые льдом и снегом. С этого момента в России начались активные работы по создании подводных минных заграждений.

В 1836 году Шиллинг получил заманчивое предложение за большие деньги начать работы по введению изобретённого им телеграфа в Англии. Однако, изобретатель отказался покинуть Россию и занялся проектом устройства первого большого телеграфа между Петергофом и Кронштадтом, провода для которого планировал проложить по дну Финского залива.

Проект такого телеграфа был утверждён царём 19 мая 1837 года. Для его подводного кабеля Шиллинг первым в мире предложил изолировать провода резиной, натуральным каучуком. Тогда же Шиллинг озвучил проект соединения телеграфом Петергофа и Санкт-Петербурга, для чего планировал подвешивать медную проволоку на керамических изоляторах к столбам вдоль Петергофской дороги. Это было первое в мире предложение современного типа электрических сетей! Но тогда царские чиновники восприняли проект Шиллинга как дикую фантазию. Генерал-адъютант Пётр Клейнмихель, тот самый что в скором будущем построит первую железную дорогу между Москвой и Петербургом, тогда рассмеялся и сказал Шиллингу: «Любезный друг мой, ваше предложение – безумие, ваши воздушные проволоки поистине смешны».

Павел Шиллинг так и не увидел реализации своих провидческих идей. Он умер 6 августа 1837 года, совсем ненадолго пережив своего друга А.С. Пушкина. Вскоре после смерти русского изобретателя телеграфные сети начали окутывать земной шар, а изобретённые им подводные мины с электрическим подрывом во время Крымской войны 1853-56 годов надёжно прикрыли Петербург и Кронштадт от господствовавшего тогда на Балтике английского флота.

Почтовая марка, выпущенная в СССР в 1982 году к 150-летию изобретения Шиллингом первого телеграфа

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ