Глава 83. Чеховская каторга – тюрьма и ссылка на Сахалине

«Сахалин – это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек, вольный и подневольный…» Так говорил всем нам знакомый Антон Павлович Чехов, в 1889 году задумавший посетить далёкий и страшный тогда остров. К моменту поездки писателя, на Сахалине уже два десятилетия существовала основанная 30 апреля 1869 года самая знаменитая и самая ужасающая тюрьма царской России. Не зря остров в ту эпоху народ характеризовал присказкой: «Кругом море, а в середине горе…»

Пройдём по следам Антона Павловича и его литературного таланта на сахалинской каторге.

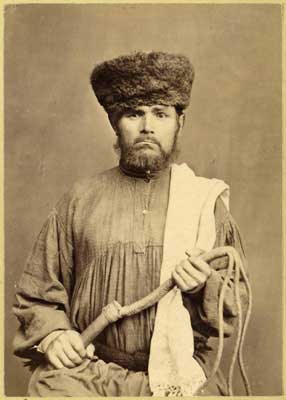

А.П. Чехов перед поездкой на Сахалин

«Тут кончается Азия…»

«Одного арестанта сопровождала пятилетняя девочка, его дочь, которая, когда он поднимался по трапу, держалась за его кандалы…» – этой щемящей душу картиной встретила Чехова сахалинская каторга ещё до острова, на другом берегу Татарского пролива. К середине лета 1890 года писатель пересёк всю Сибирь и оказался в Николаевске-на-Амуре, откуда пароход по имени «Байкал» повёз его и группу каторжан в последний этап на Сахалин. На исходе ночи писатель поднялся из каюты на палубу: «Солдаты, женщины, дети, два китайца и арестанты в кандалах крепко спали, прижавшись друг к другу; их покрывала роса, и было прохладно. Конвойный стоял среди этой кучи тел, держась обеими руками за ружье, и тоже спал…»

Спустя несколько лет, завершая книгу «Остров Сахалин» Антон Чехов напишет про устье Амура и Татарский пролив: «Тут кончается Азия». Великий писатель не поспешит указать, что же начинается – прозрачно намекая читателю, что каторжный остров будет отдельным миром, затерянным где-то за пределами всех континентов.

Замысел путешествия на Сахалин у Чехова возник в 1889 году. К тому времени молодому, но уже знаменитому литератору не исполнилось и 30-ти. В эпоху до радио и телевидения печатное слово ценилось куда больше, чем сегодня – почти юный по нашим меркам Чехов был уже настоящей звездой, знаменитостью у читающей публики России. Но знали его в основном как создателя лёгких и юмористических рассказов.

И вот преуспевающий автор развлекательного жанра, фактически, сбежал на Сахалин – туда, откуда иные пытались всеми силами вырваться. Родной брат Чехова, Михаил, позднее так вспоминал об этом: «Собрался он на Дальний Восток как-то вдруг, неожиданно, так что в первое время трудно было понять, серьёзно ли он говорит об этом или шутит…»

Многие современники, коллеги и издатели отнеслись скептически к замыслу Чехова. «Вы пишете, что Сахалин никому не нужен и ни для кого не интересен. Будто бы это верно? Сахалин может быть ненужным и неинтересным только для того общества, которое не ссылает на него тысячи людей…» – спорил Чехов в письмах к приятелям.

Популярность писателя была уже столь велика, что о его замысле заранее оповещали даже в прессе. «Сенсационная новость. Талантливый А. П. Чехов предпринимает путешествие по Сибири с целью изучения быта каторжников» – писала московская газета «Новости дня» в январе 1890 года. Возник даже слух, что Чехова якобы собираются назначить губернатором Сахалина!

Слух анекдотический, но знаменитый писатель ехал на далёкий остров отнюдь не как любопытствующий праздный турист. Чехов задумал и сумел добиться у тюремного начальства Российской империи разрешения на проведение статистического исследования Сахалина и его населения. Вообще, заметим сразу, знаменитая чеховская книга «Остров Сахалин» – это совершенно не литературное, а сугубо научное произведение. Лишь гений писателя невольно превратил статистический сборник в художественное слово великой силы.

«Мысль избрать это место пришла впервые самим каторжным…»

Чеховская книга «Остров Сахалин» гораздо шире тюремной темы. Но пока сосредоточимся именно на этой стороне истории острова. Когда Чехов приехал на Сахалин, местной каторге официально шёл двадцатый год. Если считать от наших дней, то возникла она ровно полтора века назад – в последний день апреля 1869 года. Царь Александр II тогда подписал распоряжение: «Генерал-губернатору Восточной Сибири немедленно приступить к высылке на Сахалин ссыльно-каторжных, для употребления их там в работы…»

К тому времени насчитывалось лишь полтора десятилетия, как Россия начала осваивать далёкий остров, на который помимо нашей страны, претендовали Япония и Китай. Для закрепления Сахалина требовалось срочно создавать не только редкие военные заставы, но и постоянные поселения. Однако в силу гигантских пространств и труднодоступности Дальнего Востока к 1869 году на остров с континента смогли переселить лишь два десятка крестьянских семей. И тогда в столичном Петербурге решили использовать свежий пример Австралии, которую с начала XIX века успешно осваивала Британия, массово направляя туда каторжников и ссыльных.

Однако первые каторжники на Сахалине появились задолго до особого царского распоряжения. Как писал сам Чехов: «Существует мнение, что мысль избрать это место для ссыльной колонии пришла впервые самим каторжным: будто бы некий Иван Лапшин, осуждённый за отцеубийство и отбывавший каторгу в г. Николаевске-на-Амуре, попросил у местных властей позволения переселиться на Сахалин, и в сентябре 1858 г. был доставлен сюда…»

До 1869 года на Сахалине оказалось не более сотни ссыльных, за следующее десятилетие на остров с материка смогли переправить еще около полутора тысяч заключённых. Им пришлось строить первые дома, первые дороги, но в основном каторжники были заняты на добыче угля, который здесь открыла ещё экспедиция Невельского, одного из пионеров освоения Сахалина и устья Амура. До конца XIX века на российском Дальнем Востоке не имелось иных угольных разработок, кроме сахалинских – а ведь уголь тогда был основой энергетики и главным топливом для флота.

Царская казна платила заключенным 2 копейки за каждую добытую тонну угля, что было очень выгодно – другим источником чёрного горючего камня поблизости была только Япония, откуда уголь импортировали по 20 рублей за тонну. Но при всей перспективности сахалинских разработок и необходимости спешного освоения острова «этапировать» сюда заключенных через всю Сибирь было очень сложно и дорого. До создания Транссибирской железной дороги оставались еще более 30 лет, и в первое десятилетие сахалинской каторги доставка сюда из европейской части России одного каторжника занимала полтора года и обходилась казне в целое состояние.

Массовые этапы на Сахалин начались лишь 140 лет назад, в 1879 году – каторжников на дальневосточный остров стали возить пароходами из Одессы через Суэцкий канал и два океана, Индийский и Тихий, мимо берегов Египта, Индии, Китая и Японии. Такой путь занимал два месяца, был в четыре раза дешевле пешего через всю Сибирь, но оказался страшно тяжёл и мучителен для заключённых – долгие недели во время плавания в тропических широтах они проводили в наглухо закрытых раскалённых трюмах, где температур поднималась до 50 градусов. Смертность на таких «этапах» порою доходила до десятой части заключённых…

Антон Чехов не побывал на каторжных пароходах и не оставил их описания. Но шедшие на Сахалин «плавучие тюрьмы» не остались совсем уж вне русской литературы – отец писателя Даниила Хармса революционер-народоволец Иван Ювачев, получив 15 лет каторги, в 1886 году плыл на дальневосточный остров в пышущем жаром чреве такого парохода, а затем много лет лечился от сыпи и язв, полученных в тюремном трюме. Бывший военный моряк, Ювачев имел опыт морских плаваний, но об океанском этапе на Сахалин позднее написал с ужасом: «В каторге не так трудно, как на пароходе…»

«Каторжные встречаются на каждом шагу…»

Чехов добирался на Сахалин по суше, через весь континент – почти три месяца безостановочного пути на поезде, на конной повозке и на пароходе по Забайкалью и Амуру. Вольному путешественнику не пришлось испытать тяжести тюремных этапов, наоборот, писатель мог насладиться красотами Сибири и Дальнего Востока. «Забайкалье великолепно. Это смесь Швейцарии, Дона и Финляндии», – писал Чехов друзьям.

На каторжный остров литератор прибыл 23 июля 1890 года. В Александровском посту (ныне город Александровск-Сахалинский) столичную знаменитость встретило большое начальство – начальник острова и всей каторги генерал Кононович и сам губернатор Приморского края барон Корф. Чехов, однако, интересовался не начальством, а жизнью и бытом простых обитателей Сахалина, большинство из которых в то время составляли каторжане и ссыльные.

На острове писатель прожил три месяца и два дня – в непрерывных разъездах и трудах. Фактически Чехов своими силами провёл первую перепись и первый соцопрос сахалинского населения, в наши дни в архивах и различных музеях хранятся 7446 «карточек»-анкет, заполненных его рукой. За три месяца Чехов лично увидел порядка 10 тысяч сахалинцев, половину населения острова той эпохи. Каждый четвёртый на Сахалине тогда был каторжником – вместе с ссыльными и членами их семей невольные обитатели составляли более 70 % сахалинского населения.

Такое количество заключённых наложило особенный отпечаток на весь быт острова. Как писал сам Чехов: «Каторжные встречаются на каждом шагу толпами и в одиночку. Они во дворе и в доме, потому что они кучера, сторожа, повара, кухарки и няньки. Такая близость в первое время с непривычки смущает и приводит в недоумение. Идёшь мимо какой-нибудь постройки, тут каторжные с топорами, пилами и молотками. А ну, думаешь, размахнется и трахнет! Или придешь к знакомому и, не заставши дома, сядешь писать ему записку, а сзади в это время стоит и ждет его слуга – каторжный с ножом, которым он только что чистил в кухне картофель. Или, бывало, рано утром, часа в четыре, просыпаешься от какого-то шороха, смотришь – к постели на цыпочках, чуть дыша, крадется каторжный. Что такое? Зачем? “Сапожки почистить, ваше высокоблагородие”. Скоро я пригляделся и привык. Привыкают все, даже женщины и дети. Здешние дамы бывают совершенно спокойны, когда отпускают своих детей гулять с няньками бессрочнокаторжными…»

По подсчётам Чехова примерно 40 % сахалинских каторжан составляли осуждённые за самые тяжкие преступления со сроками от 12 лет до пожизненного. Отбывшие свой каторжный срок ещё целых 10 лет не могли покинуть Сахалин – царский закон определял их в «поселенцы». Покинув каторжные бараки, они вынуждены были долго жить здесь и добывать пропитание своим трудом, невольно осваивая всё ещё полудикий остров, откуда было практически невозможно бежать. Не зря в те времена среди каторжан и ссыльных ходила такие присказки о Сахалине – «Кругом вода, а в середине беда» или «Кругом море, а в середине горе»…

Заполненные рукой Чехова анкеты-«карточки»

Хотя на Сахалине были и политические заключённые и невинно осуждённые, но большую часть составляли именно преступники. К ним великий писатель относился с человеческим сочувствием, но без ложного гуманизма – видел за страдающими людьми и их тяжкие грехи. «Один седой старик лет 60–65, по фамилии Терехов, сидящий в тёмном карцере, произвел на меня впечатление настоящего злодея. Накануне моего приезда он был наказан плетьми и, когда у нас зашла речь об этом, показал мне свои ягодицы, сине-багровые от кровоподтеков. По рассказам арестантов, этот старик убил на своем веку 60 человек…» – характерна запись в книге Чехова.

Наблюдательный писатель сохранил для нас и очень колоритные, порой трагикомические разговоры среди сахалинских каторжников. Так сокамерники осуждали одного товарища, за то, что тот ограбил церковь. Грабитель попытался отшучиваться: «Ну и что ж, Богу деньги не нужны!» Как пишет Чехов, заметив, что арестанты не смеются и что эта шутка произвела на сокамерников неприятное впечатление, каторжник с явным упрёком бросил товарищам по несчастью: «Зато я людей не убивал…»

«Каждый из них закован в ручные и ножные кандалы…»

Изучение каторжного острова писатель начал с тюремных бараков: «Гремит висячий замок, громадный, неуклюжий, точно купленный у антиквария, и мы входим в небольшую камеру, где помещается человек 20, недавно возвращенных из побега. Оборванные, немытые, в кандалах, в безобразной обуви, перепутанной тряпками и веревками; одна половина головы разлохмачена, другая, бритая, уже начинает зарастать. Все они отощали и словно облезли, но глядят бодро. Постелей нет, спят на голых нарах. В углу стоит параша…»

Каторжникам по царским законам брили половину головы, чтобы в случае побегов они были сразу заметны среди вольного населения. На Сахалине наиболее опасные преступники были по нескольку лет прикованы к тяжелым тачкам. «Каждый из них закован в ручные и ножные кандалы, – пишет Чехов, – от середины ручных кандалов идет длинная цепь, которая прикрепляется ко дну тачки. Цепи и тачка стесняют арестанта, он старается делать возможно меньше движений, и это, несомненно, отражается на его мускулатуре. Руки до такой степени привыкают к тому, что всякое даже малейшее движение сопряжено с чувством тяжести, что арестант после того уж, как наконец расстается с тачкой и ручными кандалами, долго еще чувствует в руках неловкость и делает без надобности сильные, резкие движения; когда, например, берется за чашку, то расплескивает чай…»

Главной работой для каторжан Сахалина была добыча угля, Чехов посетил бараки подневольных шахтёров: «Небольшой старый сарай, кое-как приспособленный для ночевки. Я был тут в 5 часов утра, когда поселенцы только что встали. Какая вонь, темнота, давка! Головы разлохмаченные, точно всю ночь у этих людей происходила драка, лица желто-серые и, спросонья, выражения как у больных или сумасшедших. Видно, что они спали в одежде и в сапогах, тесно прижавшись друг к другу, кто на наре, а кто и под нарой, прямо на грязном земляном полу…»

Каторжникам Сахалина полагалось в день – в пересчёте на современные меры веса – 1,2 кг хлеба и 170 грамм мяса, не считая крупы. Достаточно скудные объёмы пищи для человека, занятого на тяжелой работе. Нередко ситуацию усугубляло и плохое качество продуктов. «Хлеб был в самом деле ужасный. При взломе он отсвечивал на солнце мельчайшими капельками воды, прилипал к пальцам и имел вид грязной, осклизлой массы, которую неприятно было держать в руках» – описывает Чехов сахалинскую пайку. О тюремной похлёбке он пишет не без горького юмора: «Суп представляет полужидкую кашицу от разварившейся крупы и картофеля, в которой плавают кусочки мяса или рыбы – его хвалят некоторые чиновники, но сами не решаются есть…»

«Как едят арестанты? – спрашивает в книге Чехов и тут же сам отвечает, – Столовых нет. В полдень к бараку в котором помещается кухня тянутся арестанты… У каждого в руках какая-нибудь посуда. У кашевара к длинной палке приделан “бочок”, которым он черпает из котла и каждому подходящему наливает порцию, причем он может зачерпнуть бочком сразу две порции мяса или ни одного кусочка, смотря по желанию. Когда наконец подходят самые задние, то суп уже не суп, а густая тепловатая масса на дне котла, которую приходится разбавлять водой… Получив свои порции, арестанты идут прочь; одни едят на ходу, другие сидя на земле, третьи у себя на нарах. Надзора за тем, чтобы все непременно ели, не продавали и не меняли своих порций, нет…»

«Рогатого скота и женского пола…»

На Сахалине писатель видел и самую известную женщину-преступницу той эпохи, знаменитую «Соньку – Золотую Ручку». Чехов описал ей так: «Это маленькая, худенькая, уже седеющая женщина с помятым, старушечьим лицом. На руках у нее кандалы… Она ходит по своей камере из угла в угол, и кажется, что всё время нюхает воздух, как мышь в мышеловке, и выражение лица у нее мышиное. Глядя на нее, не верится, что еще недавно она была красива до такой степени, что очаровывала своих тюремщиков, как, например, в Смоленске, где надзиратель помог ей бежать и сам бежал вместе с нею…»

Вообще «женский вопрос» на сахалинской каторге явно ужаснул Чехова. По его подсчётам тогда на острове одна женщина приходилась на четырёх мужчин. Десятилетием раньше половая диспропорция была еще большей. Всё это превращало мир каторжного Сахалина в страшноватый бордель. Писатель рассказывает: «Лет 15–20 назад каторжные женщины по прибытии на Сахалин тотчас же поступали в дом терпимости… О каких-либо работах не могло быть и речи, женщины служили “потребностям” и в конце концов были развращаемы до такой степени, что в состоянии какого-то ошеломления продавали своих детей за штоф спирта…»

По словам Чехова, «местная практика выработала особенный взгляд на каторжную женщину, не то она человек, хозяйка, не то существо, стоящее даже ниже домашнего животного». Писатель приводит пример, как ссыльные подали начальству прошение выделить им «рогатого скота для млекопитания и женского пола для устройства внутреннего хозяйства».

«Когда прибывает партия женщин на Сахалин, – описывает Чехов, – то её прежде всего торжественно ведут с пристани в тюрьму. Женщины, согнувшись под тяжестью узлов и котомок, плетутся по шоссе, вялые, еще не пришедшие в себя от морской болезни, а за ними, как на ярмарке за комедиантами, идут целые толпы… Мужики-ссыльные идут с честными, простыми мыслями: им нужна хозяйка. Бабы смотрят, нет ли в новой партии землячек. Писарям же и надзирателям нужны “девочки”… Женщину может получить и каторжный, если он человек денежный и пользуется влиянием в тюремном мирке…»

Дефицит женщин и всеобщие каторжные нравы, даже у вольных, приводили к ситуациям, поразительным для стороннего наблюдателя. Как рассказывает Чехов: «Сожительниц, имеющих 50 и более лет, я встречал не только у молодых поселенцев, но даже у надзирателей, которым едва минуло 25. Бывает, что приходят на каторгу старуха мать и взрослая дочь; обе поступают в сожительницы к ссыльным поселенцам, и обе начинают рожать как бы вперегонки…»

Чехов имел высшее медицинское образование и начинал свою биографию именно как врач. Не удивительно, что он обратил пристальное внимание на такую сторону сахалинской жизни: «В колонии почти нет здоровых… Около 70 % ссыльнокаторжных женщин страдают хроническими женскими болезнями…»

«Самые приятные люди на Сахалине – это дети…»

Не легче на Сахалине складывалась судьба и вольных женщин, в основном простых крестьянок, приехавших на дальневосточный край света вслед за своими осуждёнными на каторгу мужьями. «Если свободная женщина приехала без денег или привезла их мало, – пишет Чехов, – то скоро наступает голод. Заработков нет, милостыню просить негде, и ей с детьми приходится кормиться тою же арестантскою порцией, которую получает её муж-каторжник и которой едва хватает на одного взрослого…»

Писатель даже приводит пример одной вольной крестьянки, которая убила своего мужа. «Когда её осудят в каторжные работы, то она начнет получать паёк, значит, попадет в лучшее положение, чем была до суда…» – объясняет Чехов.

В таких нечеловеческих условиях на каторжном и ссыльном Сахалине рождались дети. Рассказывая о них в сугубо научной книге, Чехов раскрывается как поистине великий литератор. Его длинную цитату о детях каторжного острова хочется привести полностью и без сокращений: «Рождение каждого нового человека в семье встречается неприветливо; над колыбелью ребенка не поют песен и слышатся одни только зловещие причитания. Отцы и матери говорят, что детей нечем кормить, что они на Сахалине ничему хорошему не научатся, и “самое лучшее, если бы господь милосердный прибрал их поскорее”. Если ребенок плачет или шалит, то ему кричат со злобой: “Замолчи, чтоб ты издох!” Но все-таки, что бы ни говорили и как бы ни причитали, самые полезные, самые нужные и самые приятные люди на Сахалине – это дети, и сами ссыльные хорошо понимают это и дорого ценят их. В огрубевшую, нравственно истасканную сахалинскую семью они вносят элемент нежности, чистоты, кротости, радости. Несмотря на свою непорочность, они больше всего на свете любят порочную мать и разбойника отца, и если ссыльного, отвыкшего в тюрьме от ласки, трогает ласковость собаки, то какую цену должна иметь для него любовь ребенка! Я уже говорил, что присутствие детей оказывает ссыльным нравственную поддержку, теперь же еще прибавлю, что дети часто составляют то единственное, что привязывает еще ссыльных мужчин и женщин к жизни, спасает от отчаяния, от окончательного падения».

Впрочем, детство на каторжном Сахалине заканчивалось быстро и зачастую трагически. «Сахалинские дети говорят о розгах, плетях, знают, что такое палач, кандальные, сожитель… Сахалинские дети бледны, худы, вялы; они одеты в рубища и всегда хотят есть…» – пишет Чехов. Печальной была участь многих девочек: «Едва дочерям минуло 14–15 лет, как и их тоже пускают в оборот; матери торгуют ими дома или же отдают их в сожительницы к богатым поселенцам и надзирателям…»

«Палач берет плеть с тремя ременными хвостами…»

В тюрьмах царской России были узаконены телесные наказания. Каторжников пороли розгами и плетьми за различные нарушения и побеги. Интеллигентнейший Антон Чехов стал свидетелем такой страшной экзекуции. Писатель описал её во всех ужасающих и натуралистичных подробностях:

«Бродяга Прохоров, он же Мыльников, за убийство казака и двух внучек был приговорен хабаровским окружным судом к 90 плетям и прикованию к тачке… Палач берёт плеть с тремя ременными хвостами и не спеша расправляет ее. – Поддержись! – говорит он негромко и, не размахиваясь, а как бы только примериваясь, наносит первый удар… В первое мгновение Прохоров молчит и даже выражение лица у него не меняется, но вот по телу пробегает судорога от боли и раздается не крик, а визг… Палач стоит сбоку и бьет так, что плеть ложится поперек тела. После каждых пяти ударов он медленно переходит на другую сторону и дает отдохнуть полминуты. У Прохорова волосы прилипли ко лбу, шея надулась; уже после 5–10 ударов тело побагровело, посинело; кожица лопается на нем от каждого удара… Вот уже какое-то странное вытягивание шеи, звуки рвоты… Прохоров не произносит ни одного слова, а только мычит и хрипит; кажется, что с начала наказания прошла целая вечность, но надзиратель кричит только: Сорок два! Сорок три! До девяноста далеко. Я выхожу наружу…»

«Палач берёт плеть с тремя ременными хвостами и не спеша расправляет ее…»

Смертные казни на каторжном острове писатель не застал. Но рассказал об одном поистине ужасающем случае, когда к повешению приговорили сразу 11 беглых каторжников. В 1885 году ушедшие в побег сбились в настоящую шайку и вырезали на Сахалине целое поселение аборигенов-айнов. «Беглые каторжные, – пишет Чехов, – напали на селение и, по-видимому, только ради сильных ощущений занялись истязанием мужчин и женщин, последних изнасиловали, и в заключение повесили детей…»

Пойманных военный суд приговорил к аналогичной смерти – но повесили только девятерых, двое ещё до казни успели отравиться борцом, местной ядовитой травой. Как записал Чехов, по ходившим среди каторжан слухам, один из казнённых был невиновен и не причастен к ужасающему преступлению в айнском селении.

Книга Чехова «Остров Сахалин» увидела свет в 1895 году. Гений писателя объединил в единое целое и трагедию каторги, и потрясающие природные богатства и всю непростую, пугающую и славную, историю освоения этой части российского Дальнего Востока. И сегодня, спустя более века, чеховский «Остров Сахалин» не оставит читателя равнодушным – можно лишь догадываться, как книга потрясала современников, для которых всё поведанное её страницами было частью их времени и их жизни. «Если бы господин Чехов ничего не написал более, кроме этой книги, имя его навсегда было бы вписано в историю русской литературы», – справедливо замечали газеты тех дней.

Сам же Чехов в одном из писем к издателю оставил невольный, но потрясающе ёмкий эпиграф к своему произведению о дальневосточном острове: «Жалею, что я не сентиментален, а то сказал бы, что в места, подобные Сахалину, мы должны ездить на поклонение, как турки ездят в Мекку, а моряки и тюрьмоведы должны глядеть на Сахалин, как военные на Севастополь… Наши русские люди, исследуя Сахалин, совершали изумительные подвиги, за которые можно боготворить человека, а нам это не нужно, мы не знаем, что это за люди, и только сидим в четырех стенах и жалуемся, что бог дурно создал человека…»

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ