Приложение Изменение установки по умолчанию: новый подход к ранней передаче традиции Иисуса{2}

Определение установки по умолчанию

С некоторых пор я размышляю об опасностях «установки по умолчанию». Для тех, кто не слишком знаком с преимуществами и недостатками компьютеров и текстовых редакторов, я поясню. В книжке «Одноглазый монстр для чайника» я прочел такое определение: «Установки по умолчанию — предварительные установки, используемые программой, исходная конфигурация». В текстовых редакторах, например, есть настройки по умолчанию для используемого шрифта и его размера (например, шрифт New York, размер 12 пунктов); или задана определенная ширина полей страницы (допустим, 2 дюйма).

Проблема возникает, если вы хотите поменять настройки, заданные по умолчанию. Может быть, вы хотели бы применить более широкие поля (2,5 дюйма) и шрифт Palatino размером 10 пунктов? В таком случае вы выбираете другие значения этих элементов и форматируете создаваемый вами документ в соответствии с избранным вами дизайном. В таком случае параметры документа окажутся измененными по сравнению с теми параметрами, которые были предложены компьютером или программой. Это хорошо, и вы выпускаете наконец документ, согласно предпочитаемому вами форматированию. Однако если вы теперь создадите новый документ, чтобы начать новую работу, то обнаружите проблему: ваше собственное форматирование утрачено, все вернулось к первоначальным настройкам по умолчанию.

Настройки по умолчанию предполагают, что каждый раз, когда вы хотите создать нечто новое, вам придется снова бороться с этими установками, изменяя предлагаемые ими значения. Выбранные по умолчанию настройки возвращаются всякий раз, когда вы начинаете новую работу[146].

Эти установки по умолчанию — полезный образ наших собственных «настроек» и предпочтений, представляющих собой неосознаваемые нами интеллектуальные предпосылки, согласно которым мы обрабатываем и форматируем информацию. Наиболее очевидным примером могут послужить те затруднения, которые испытывают многие британцы моего поколения (большинство из нас), имея дело с сантиметрами и литрами. Дюймы, футы и пинты так глубоко въелись в нас, что мы автоматически мыслим в этих единицах измерения. Это — наши установки по умолчанию. Я думаю в дюймах, а не в сантиметрах. Когда я встречаюсь с сантиметрами, мне приходится ломать привычный для меня способ смотреть на вещи.

Похожим образом обстоит дело и с языками. Есть много людей, бегло говорящих на нескольких языках. Но их первый язык, язык их детства, остается для них «языком по умолчанию». В моменты стресса или эмоционального напряжения люди непроизвольно начинают говорить на родном языке.

Более серьезный пример установок по умолчанию — наше отношение к другим людям и наше поведение в отношении их. В течение девятнадцатого и большей части двадцатого веков идея прогресса представляла собой нечто само собой разумеющееся. Именно в ее свете ученые Европы видели историю и понимали историческую роль Запада. То есть мы понимали прогресс как развитие науки и распространение европейской «цивилизации». Последствия этого — до сих пор важный фактор наших отношений со странами Африки и Дальнего Востока.

Когда в 1993 году в Британии была допущена ошибка при расследовании трагического убийства чернокожего лондонского подростка, это побудило нас обратить внимание на реальность, названную в официальном докладе Макферсона «институциональным расизмом»[147]. Это термин, определяющий до- юридический образ мышления по отношению к лицам другой расы, который неосознанно предопределяет восприятие и действия в определенных случаях. «Институциональный расизм», другими словами, представляет собой пример «настроек по умолчанию» — неосознаваемого рефлективного отношения, «предустановленного предпочтения», свойственного, в данном случае, столичной полиции. Мы не собираемся отрицать ни того, что с таким отношением ведется борьба, ни того, что когда полиция столицы обратила серьезное внимание на эту проблему, проявления полицейскими расистских чувств прекратились. Сейчас речь идет о том, что если люди не концентрируются на проблеме и ослабляют свою бдительность, то опять возвращаются назад, к своим установкам по умолчанию. И тогда их неосознаваемые предпочтения проявляются в их поступках.

Говоря о христианских кругах и исследователях Нового Завета, следует отметить, что лишь недавно мы осознали, что патриархализм был для нас много вековой установкой по умолчанию. Мы просто воспринимали как очевидное, непроверяемое априори, что слово «человек» (man [англ.] — мужчина, человек. — Прим, ред.) определяет все человечество, а слово «братья» вполне пригодно для обращения к христианской общине. Я вспоминаю о пережитом мною шоке при работе над Рим 16, когда я обнаружил комментаторов, убежденных, что слово προστάτιζ (prostatis) в Рим 16:2 может означать только что-то вроде «помощницы» (RSV, так и в русском синодальном переводе. — Прим. ред.) — ведь не может же, в самом деле, женщина (Фива) быть руководителем, «патроном» (обычное значение этого слова). Подобно этому имя ’Ioυνα̂ν должно обозначать мужчину Юния, а не женщину Юнию, поскольку женщина никак не может «прославиться между апостолами» (Рим 16:7)[148]. Разве не характеризует такая логика патриархалистское мышление и не показывает «установки по умолчанию»?

Если может быть что-то еще серьезнее, то это «институциональный антисемитизм», или, точнее выражаясь, антииудаизм, который в течение долгого времени вносил искажения в христианское богословие, в том числе в исследования Нового Завета. Не в нем ли причина того, что наши предшественники вплоть до второй половины двадцатого века продолжали называть иудаизм эпохи Второго Храма «поздним иудаизмом» (Spatjudentum)? Несомненно, они знали о том, что такая терминология характерна для христианской концепции замещения, то есть веры в то, что единственной функцией иудаизма была подготовка христианства. Такая точка зрения предполагает, что после появления христианства иудаизм уже более не имел оснований для существования. Таким образом, иудаизм первого века был поздним иудаизмом, последним иудаизмом. Такое отношение как бы передавалось по наследству в течение многих веков, подобно неосознаваемому рефлексу, и стало подсознательной установкой по умолчанию, которую наши предшественники принимали без размышлений.

Компьютерные установки по умолчанию, содержащие предпочтения для настроек, могут послужить удачной моделью привычного образа мыслей, неосознаваемой склонности или тенденции, инстинктивно-рефлективного ответа. Я хочу сказать, что для того, чтобы изменить настройки по умолчанию, привычное отношение к чему-либо или взгляд на проблему, ставший инстинктивным, требуется сознательное усилие, которое нужно регулярно повторять. В противном случае, не осознав этих установок, мы будем снова и снова возвращаться к нашим непроверенным предположениям.

Кроме вышеупомянутых «настроек», у исследователей Нового Завета есть еще одна установка по умолчанию, о которой я хотел бы сказать в этой статье.

Литературная парадигма

Все мы — дети Гутенберга и Кэкстона. Мы принадлежим культуре, сформированной книгами. Каждый день мы читаем научные статьи и монографии, а библиотека представляет собой естественную среду нашего обитания. Научная дисциплина, которой мы занимаемся, возникла, когда Ренессанс провозгласил необходимость изучения классических текстов на языках оригиналов, а Эразм в 1516 году впервые издал Новый Завет на греческом языке. В девятнадцатом веке эта дисциплина развивалась в двух направлениях — «низкой критики» (попыток реконструировать первоначальные тексты НЗ) и «высокой критики» (исследований источников и жанров). Последнее поколение исследователей синоптических Евангелий в основном занималось критикой редакций, рассматривавшей Евангелия как продукт литературного редактирования. Сегодня главной заботой для многих стало то, что можно обозначить термином «интертекстуальность», где использование предшествующих текстов, как устных, так и письменных, рассматривается исключительно в терминах литературного процесса.

Говоря короче, мы естественно, привычно и инстинктивно работаем в литературной парадигме. Следовательно, нам трудно понять, как функционирует культура неписьменного типа, устная культура. И если мы хотим со знанием дела войти в такую культуру, то нам следует осознать нашу литературную парадигму и приложить целенаправленные усилия для того, чтобы выйти из нее и освободиться от унаследованных от нее предрасположений. Необходимо сменить установки по умолчании:, которые внесены в наш ментальный компьютер программой, порожденной образом мышления письменного общества.

Преобладание литературной парадигмы в исследованиях синоптической традиции может быть без труда проиллюстрировано. Она как сформировала, так и ограничила то, как исследователи Нового Завета представляют традицию Иисуса и ее передачу в ранний период.

Я должен напомнить о дискуссиях восемнадцатого и девятнадцатого веков относительно происхождения синоптической традиции[149]. Ранняя гипотеза Лессинга и Эйхгорна говорила, что первоначальное Евангелие было создано на арамейском, записано около 35 года и стало известно трем евангелистам- синоптикам в различных редакциях[150]. Предложен ная Шлейермахером «гипотеза фрагментов» предполагала множественные письменные источники, содержащие записанные воспоминания об Иисусе, заметки или сообщения о нем[151]. Хердер и Гизлер (Gieseler), правда, были более склонны мыслить в терминах традиции, сформировавшейся в устном виде. Но Хердер все еще думал о полном Евангелии, «истории Христа»[152], а Гизлер полагал, что частые повторения привели к возникновению фиксированной формы рассказа и общего плана евангельской истории, начиная с Иоанна Крестителя. В этой истории, по мнению Гизлера, важнейшие события и изречения воспроизводились с высокой степенью единообразия, благодаря чему Евангелие сохранилось в первоначальной стереотипной форме, несмотря на различные модификации[153].

Такие альтернативные подходы, однако, утонули в общем потоке, где господствовало убеждение, что «синоптическая проблема» может быть решена исключительно в терминах литературных источников, а сложные вариации и совпадения в синоптических Евангелиях можно реалистически объяснить только терминами литературной зависимости. Джеймс Моффат так подытожил дебаты девятнадцатого столетия:

Евангелия — это книги, сделанные из книг; ни одно из них не является документом, просто передающим устную проповедь апостола (апостолов). Совпадения в них, как и расхождения, могут быть объяснены исключительно лишь на основе гипотезы о большей или меньшей литературной зависимости. Хотя устная традиция — это vera causa{3} она лишь вспомогательный фактор эволюции наших канонических греческих Евангелий[154].

Неудивительно поэтому, что возникшая на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков гипотеза, считавшаяся наиболее убедительным решением синоптической проблемы, стала известна под называнием гипотезы двух документов[155]. Даже после того, как для объяснения некоторых сложностей материала были предложены новые варианты, например гипотезы об Ур-Марке или Прото-Луке, эти гипотетические источники понимались как письменные документы[156]. Литературная парадигма продолжала определять подходы к решению проблемы и господствовать в ее осмыслении. Несмотря на то, что Стритер отметил важность «живой устной традиции», стоящей за Евангелиями, и предостерег об опасности изучения синоптической проблемы «исключительно как проблемы литературной критики», он сам же, как ни странно, продолжил развивать «гипотезу четырех документов»[157].

Критика форм стала важным развитием критики источников и главным вызовом для нее. Критика форм началась как осознанная попытка уйти от литературной парадигмы и осмыслить процесс передачи в терминах устной традиции. Характер ее вызова был обозначен уже замечанием Вельгаузена: «Первичный источник Евангелий — это устная традиция, но она содержит разрозненный материал»[158]. По сути, Вельгаузен объединил гипотезы Хердера и Шлейермахера: традиция Иисуса понималась им как устная традиция, но состоявшая из малых отрывков. Бультман принял этот вызов, когда сформулировал задачу критики форм так: «изучать историю устной традиции, стоящей за Евангелиями»[159]. Его анализ Истории синоптической традиции стал наиболее влиятельным описанием метода Formgeschichte[160].

К сожалению, однако, Бультман не избежал установок по умолчанию, характерных для письменного менталитета. Его осознание процесса передачи осталось обусловленным литературными терминами. Особенно очевидно это в тех случаях, когда он концептуализирует всю традицию, говорящую об Иисусе, как «составленную из последовательных слоев»[161].Это представление соответствует процессу, в котором каждый слой накладывается на предыдущий. Бультман принял такую концепцию, поскольку (помимо других причин) был убежден в том, что можно снять верхние эллинистические наслоения и добраться до нижних слоев (палестинских)[162]. Сам по себе этот образ позаимствован из процесса литературного редактирования, в котором каждая последующая редакция (слой) представляет собой отредактированную версию (для Бультмана — переработанную и расширенную) предыдущей. Но вопрос в том. подходит ли такая концептуализация для процесса устной передачи материала? Бультман никогда не задавался этим вопросом, несмотря на его очевидную законность.

Подобным образом Кюммель в своем классическом Введении признает важность устной традиции — как для письменной «фиксации» материала Евангелий, так и для переработки более ранних источников в канонические Евангелия. Но его размышления в основном сосредоточены на гипотезе двух источников, а его ссылки на анализ критики форм мало помогают продвинуться в осознании того, каким образом шел процесс устной передачи и как он мог повлиять на формирование традиции[163]. Наверное, справедливо утверждение Е. П. Сандерса, что «все признают существование устной передачи на ранних стадиях евангельской традиции»[164]. Но по сути дела, либо роль устной традиции редуцируется до типичных фрагментарных форм[165], либо постулируется существование неизвестных устных источников. В последнем случае можно предположить, исходя из самого слова «источник», что этот источник представлял собой, в сущности, зафиксированную версию какой-то из традиций Иисуса, использованную евангелистом таким же образом, каким используются письменные документы[166].

Еще более показательны различные недавние попытки оспорить господствующую гипотезу двух источников. Попытки У. Фармера возродить гипотезу Грисбаха, что Лука пользуется материалом Матфея, а Марк зависит от них обоих, имеют смысл только в том случае, если рассматривать синоптическую проблему исключительно в терминах письменных источников, когда один документ зависит от другого или заимствует из него материал[167]. Сандерс обоснованно критиковал Бультмана за предположение об однородной тенденции в развитии первоначальных «чистых форм» традиции Иисуса. Однако же и сама его критика несет отпечаток идеи о линейном развитии, подразумеваемой термином «тенденция»[168]. Мари-Эмиль Буамар, в свою очередь, исходит из того, что сложная синоптическая проблема может быть адекватно разрешена только принятием сложного решения, предполагающего многоэтапное литературное взаимодействие между ранними и поздними версиями трех синоптических Евангелий[169]. М. Д. Гоулдер показывает, что если гипотеза литературной зависимости приобретает права исключительного средства объяснения, то при наличии развитого воображения и достаточной изобретательности можно находить аргументы для происхождения Матфея всецело от Марка, а Луку объяснять как комбинацию двух первых[170]. Также и Марк Гудакр, хотя и согласен с потенциальной важностью устной традиции, конкретные случаи рассматривает исключительно в терминах литературной зависимости[171].

В настоящее время главный фокус интереса направлен на источник Q. Подобно тому, как переход от девятнадцатого века к двадцатому был отмечен особым интересом к Евангелию от Марка, рубеж двадцатого и двадцать первого веков характеризуется усиленным вниманием ко второму документу «гипотезы двух документов» — источнику речений Q, считающемуся общим источником для Матфея и Луки. Убеждение, что Q был документом, написанным на греческом языке, является одним из пунктов консенсуса. Но опять же, как и в случае Евангелия от Марка и Ур-Марка, чрезмерная зависимость от литературной парадигмы заставляет принять точку зрения, согласно которой расхождения в материале Q между Евангелиями от Матфея и от Луки надо объяснить, постулировав существование разных версий Q, а именно QMt и QLk[172]. Теперь, однако, споры сосредоточились на вопросе о том, можно ли выделить различные композиционные слои внутри Q. Гипотеза Клоппенборга о возможности определения трех слоев получила серьезную поддержку[173]. Самое интересное тут — практически явное признание возможности рассматривать каждый слой как письменный документ и осмысление процесса развития в терминах исправления и редактирования. Неудивительно, что Клоппенборг видит свое исследование Q как подобие археологических раскопок. В его труде Excavating Q он, подобно Бультману, изображает процесс снятия последовательных слоев в целях достижения самого нижнего слоя или же удаления элементов редакторской правки, внесенной на последовательных этапах, в результате чего можно восстановить первоначальную версию текста[174].

Наконец, мы могли бы просто отметить, что дискуссия о возможном использовании традиции Иисуса в письмах Павла сходным образом пострадала из-за посылки о наличии квазиписьменных взаимозависимостей. Поскольку нельзя ясно показать, что Павел знал ту форму традиции, которая содержится в Евангелии от Марка или в Q, постольку нет возможности доказать существование таких взаимозависимостей[175]. Слишком мало внимания обращают на то, что письма Павла, Иакова, а также первое послание Петра (не говоря уже о мужах апостольских) ссылаются на различные версии одних и тех же речений Иисуса. Можно сказать, что такие аллюзии на традицию Иисуса, содержащуюся в синоптических Евангелиях, свидетельствуют о еще более изменчивом и многообразном процессе передачи. Это обстоятельство слишком мало отразилось в нашем осмыслении характера традиции Иисуса и способа ее первоначальной передачи[176].

Во всех этих дискуссиях доминировала литературная парадигма. Даже в тех случаях, когда были сделаны сознательные усилия для изменения установки по умолчанию, с целью вспомнить, что устная традиция не обязана соответствовать правилам литературной композиции и редактирования, — даже и тогда литературная парадигма вскоре возвращала себе свои позиции и преграждала дорогу имевшимся историческим возможностям. Как только внимание переходило от самой перспективы к конкретным обсуждаемым данным, то все настройки по умолчанию возвращались на свои места и взаимозависимость материалов воспринималась лишь в литературных терминах, как будто никакие другие не могли подходить для исследования.

Правильно ли это? Должно ли так быть?

Что мы называем устной культурой?

Нам не следует недооценивать трудность переключения со способа мышления, сформированного длительно преобладавшей письменной культурой, на способ мышления, типичный для устной культуры. Тот, кто воспитан на литературной парадигме, с трудом входит в устную парадигму. Вальтер Онг проиллюстрировал эту проблему с помощью такого образа: человеку, который не знает другого вида транспорта, кроме автомобилей, будет трудно представить себе лошадь, основываясь на концепции лошади как автомобиля без колес.

Представьте себе трактат о лошадях (для людей, которые никогда не видели лошади), начинающийся не с понятия лошади, а с понятия «автомобиль», опирающийся на знание читателей об автомобилях. Трактат описывает лошадей, как «бесколесные автомобили», причем для хорошо знакомых с автомобилями читателей автор аккуратно указывает все пункты отличия лошади от автомобиля, стараясь исключить идею «автомобиля» из концепции «бесколесного автомобиля», чтобы наполнить термин значением лошадности. Вместо колес бесколесные автомобили имеют увеличенные ногти, называемые копытами. Вместо фар и зеркала заднего вида применяются глаза, а вместо красочного покрытия — нечто, именуемой шкурой. Топливом вместо бензина служит сено. И так далее. Как бы точно и подробно ни было сделано такое апофатическое описание, все равно автомобилист, никогда не видевший лошади и только слышавший о «бесколесных автомобилях», в итоге составит себе довольно странное представление о лошадях…Вы не сможете описать первичный феномен без серьезных искажений, если начнете описание с более позднего вторичного феномена, стараясь постепенно устранить различия. В самом деле, двигаясь назад, поставив телегу впереди лошади[177], вы никогда не осознаете подлинные различия.

Неудобный факт — это то, что если мы должны переключиться на новую парадигму, то нам придется выйти из прежней и постоянно прилагать усилия, чтобы приспособить наше мышление к новой. Если мы хотим понять, что значит жить и работать в устном обществе, то придется оторваться от всех наших неосознаваемых исходных предпосылок, которые формируют наше восприятие синоптической проблемы и того, как мы понимаем раннюю передачу или устное распространение традиции Иисуса[178].

Для начала вспомним, что авторитетные исследователи оценивают уровень грамотности в Палестине времен Иисуса менее десяти процентов[179]. Учитывая важность изучения Торы для иудейской культуры, эти оценки можно подвергнуть сомнениям. Но если учесть, что царские чиновники, священники, книжники и фарисеи составляли значительную часть этих десяти процентов, то результат будет близким. Это означает, что большинство людей должны были воспринимать Тору на слух, то есть иметь устное, а не письменное ее знание. Тогда нам надо принять, что подавляющее большинство учеников Иисуса были функционально неграмотны[180]. И то, что сам Иисус был грамотен, нельзя просто принимать как нечто очевидное[181]. И даже если допустить, что один или два из непосредственных учеников Иисуса умели читать и писать (например, Матфей) и даже делали какие-то записи об учении Иисуса[182], то все равно крайне высока вероятность того, что первоначальная передача традиции Иисуса производилась устно[183]. Это также означает, как указывали Хердер и первые аналитики критики форм, что формы традиции устанавливались уже в устной передаче и распространении.

Во-вторых, нам надо помнить об особенностях сельской Галилеи, где (практически по всем данным) имел место начальный импульс традиции Иисуса. Мы можем быть уверены в преимущественно устном характере культуры деревень и маленьких городов, в которых проходило служение Иисуса, и где его рассказы и наставления впервые начали распространяться и пересказываться. Благодаря последним археологическим изысканиям в Галилее мы гораздо лучше понимаем среду, в которой сформировалась ранняя традиция Иисуса[184]. Сделаем еще банальное, но необходимое напоминание о том, что в первом веке не было ни газет, ни телевидения, ни радио. Достаточно ли мы осознаем, что это означало для общества? В деревнях и маленьких городах Галилеи, когда рабочий день заканчивался и солнце садилось — чем было заняться людям, кроме как усесться в круг и говорить, сообщать друг другу новости, рассказывать истории, вспоминать о важных для общины событиях? Кеннет Бейли предполагает, что традиционные вечерние собрания в деревнях Ближнего Востока, на которых сельчане слушают и декламируют традицию общины, haflat samar, являются продолжением той же практики, которая существовала во времена Иисуса и даже еще раньше[185].

Можем ли мы сказать что-то о характере устной традиции и устной передаче? Как указывает Сандерс, проблема состоит в том, что «мы не умеем представить себе устный период»[186]. В культуре, имеющей преобладающе письменный характер, наш опыт устных коммуникаций сводится к повседневным сплетням или совместным воспоминаниям о счастливых годах, проведенных в колледже. Задача моей статьи, однако, — убедить в том, что ради исторической аутентичности исследований мы обязаны постараться «представить себе устный период». Тогда мы сможем переосмыслить передачу традиции в обществе устного типа. Кроме того, мы можем сделать это или, по крайней мере, у нас больше шансов па это, чем обычно думают. Сейчас мы, к счастью, можем использовать многие исследования в области устных традиций. Мы уже не ограничены изучением гомеровского и югославского эпоса (этим занимались Милмен Перри и Альберт Лорд)[187]. Я имею в виду, в частности, исследования устной традиции в Африке[188] и тридцать лет личного опыта Бейли на Ближнем Востоке, результаты которого изложены в виде коротких занимательных рассказов[189].

На основе таких изысканий можно набросать перечень существенных особенностей устной традиции. Я не хочу сказать (подчеркиваю это сразу, и в дальнейшем, несомненно, придется это повторять), что однажды записанная или переписанная устная традиция будет отличаться от традиции письменной.

Переписанная устная традиция весьма сходна по виду с письменной традицией, и это не очень удивительно. Я хочу сказать о другом, а именно об опасности осмысления процесса передачи исключительно в терминах письменной культуры и о необходимости сознательной смены нашей установки по умолчанию, определенной обществом письменного типа. С такой необходимостью мы сталкиваемся при размышлении о ранней передаче традиции Иисуса.

Существуют пять характерных особенностей устной передачи традиции, на которые нам надо обратить внимание.

Первое и наиболее очевидное (во всяком случае, должно быть наиболее очевидным) — устное представление традиции не то же самое, что чтение записанного текста[190]. Когда вы читаете текст, то можете перевернуть несколько страниц назад и посмотреть написанное выше. Прочитав книгу, вы можете взять ее с собой и перечитать позднее. Записанный текст можно исправлять, редактировать и так далее. В случае устной традиции это все невозможно. Устное представление мимолетно. Это событие, которое случается и проходит. Имея дело с устной традицией, слушатель не может перелистать страницы назад, отредактировать и исправить текст. Это событие не является вещью, артефактом, подобным письменному тексту. Уже из-за одного этого стоило бы задаться вопросом, подходят ли для осмысления ранней передачи традиции Иисуса модели литературного редактирования, интертекстуальной зависимости или археологических слоев.

Мы не должны забывать, что даже записанные документы, такие как письма Павла, могли быть прочитаны лишь очень немногими. Большинство из тех, кому они были адресованы, не читали их, а слушали. Публичное чтение текста требует тщательной подготовки. Чтобы от такого чтения была польза, необходимо практиковаться. Иными словами, публичное прочтение такого письма имело характер представления[191]. Это значит, что общее понимание таких текстов, и даже отсылки на них, в большей степени зависели от воспоминаний о том, что было прочитано в конгрегации ранее, чем от индивидуального проникновения в смысл самого читаемого текста. Если использовать технический термин, то устная традиция подразумевает феномен вторичной устности. Это означает, что записанный текст становился известен людям благодаря устному его воспроизведению.

Второе. Устная традиция по своему характеру — общинная. Применяя литературную парадигму, мы представляем себе автора, пишущего для читателя. Мы говорим об ожидаемом читателе, идеальном читателе, предполагаемом читателе. Осмысляя характерный контекст коммуникации, мы думаем об отдельном читателе, напряженно вчитывающемся в текст, и о тексте, стоящем на полке, к которому «один на один» обращается индивидуальный читатель. Но устная традиция существует потому, что есть община, для которой важна данная традиция. Традиция воспроизводится более или менее регулярно (в зависимости от ее важности) в собрании общины Старейшины и наставники, либо те, кто признан искусными исполнителями традиции, сохраняют живую традицию для общины[192].

Осознание этого дало в последние годы Дж. М. Фоули возможность плодотворного соединения теории устной традиции с рецепционистской литературной теорией. Ибо именно общинный характер устной традиции, сохраняемой старейшинами или наставниками от имени общины и представляемой исполнителями, напоминает нам о роли общины в таких представлениях. Знание исполнителя о том, что аудитория уже знакома с традицией, является одним из факторов исполнения, а исполнение воспринимается в пределах некоторого «горизонта ожиданий» общины. «Зазор неопределенности» исполнения может заполняться за счет предшествовавшего знания общины об этой традиции или других, сходных традициях. То, что Фоули назвал «метонимической референцией» исполнения, дает исполнителю возможность использовать целую серию аллюзий на традиции, о которых знает община, а общине позволяет улавливать связь исполнения с «запасом традиций» в целом[193].

Третье. Как мы предположили выше, в устной общине должен быть человек или несколько людей, несущих основную обязанность сохранения и исполнения традиции общины, — певцы-сказители, старейшины, наставники, раввины. В древнем устном обществе не было библиотек, словарей и энциклопедий. Их заменяли люди, игравшие для общества роль «ходячих справочных библиотек», по выражению Яна Вансины[194]. В терминах Нового Завета этому соответствует роль апостолов, давших основанным ими церквам основополагающую традицию[195]. И выдающаяся роль учителей в самых ранних общинах[196] лучше всего объясняется тем, что община полагалась на них как хранителей общинной традиции[197].

Это, в свою очередь, предполагает, что учители несут ответственность за учение в целом. Видимо, именно его Лука называет учением апостолов (Деян 2:42). Нет оснований понимать это учение как полностью фрагментарное, составленное из отдельных форм, бессистемно сохраненных. В своей статье «Евангелия как устная традиционная литература» Альберт Лорд отмечает, что «составители устной традиции работали с блоками традиции и сериями таких блоков»[198]. В самой синоптической традиции мы находим сгруппированные подобным образом притчи (например, Мк 4:2-34), рассказы о чудесах (4:35-5:43; 6:32–52), наставления Иисуса относительно экзорцизма (3:23–29) и ученичества (8:34–37), а также последовательности событий — например, событий одного дня жизни Иисуса (1:21–38). и так далее[199]. Наше знание о том. как «работает» устная традиция в других ситуациях, дает основания предполагать, что такая особенность была характерна для традиции Иисуса с самого начала — с тех пор, как рассказы и наставления Иисуса приобрели ценность в глазах групп его последователей.

Четвертое. Устная традиция ниспровергает идею (или идеал) «оригинальной» версии. Сохраняя мышление, привязанное к литературной парадигме, мы понимаем первоначальную форму как первое издание, от которого происходят все последующие издания. Эти последующие издания можно, хотя бы в принципе, проследить с помощью критики формы и редакции. Мы понимаем историю традиции как археологический раскоп, с помощью которого можно пройти сквозь разные литературные слои до самого нижнего, первоначального слоя — «чистой формы», как выразился Бультман в Formgeschichte. Но в устной традиции каждое исполнение связано с предшествующими и последующими по-другому. Для устной традиции, как отметил Лорд, каждое исполнение — «оригинальное»[200].

Вышесказанное легко понять или истолковать неправильно, поэтому я разъясню этот вопрос более подробно. В том, что касается традиции Иисуса, я не имею в виду, что не было никакого первоначального импульса, породившего традицию. Во многих случаях мы можем быть уверены в том, что Иисус делал и говорил то, что оказало воздействие на его учеников, причем длящееся воздействие. Но надо подчеркнуть, что традиция события — это не само событие. Традиция изречения — это не само изречение. Традиция, в лучшем случае, — свидетель события, и поскольку вполне могло быть несколько свидетелей, то и традиций (версий традиции) с самого начала могло быть несколько. Мы можем говорить о порождающем событии, но нам следует проявлять осторожность, говоря о первоначальной традиции события. То же самое следует сказать и об изречениях Иисуса. Традиция изречения характеризует воздействие, оказанное изречением на какого-то человека или нескольких человек из первоначальной аудитории. Но вполне возможно, что разные люди услышали это изречение немного по-разному, и потому они с самого начала пересказывали это изречение в различных версиях. И если, как отмечает Келбер, сам Иисус произносил свои наиболее впечатляющие притчи и афоризмы более одного раза, то представление о единственной оригинальной и аутентичной версии предстает фикцией, порожденной письменным способом мышления. При этом нам нужно и мы можем осмысливать учение, идущее от Иисуса, и деяния, характеризующие его миссию. Но нельзя рассматривать историю традиции Иисуса так, как если бы нашей задачей было восстановление некоей первоначальной версии традиции. Это было бы ошибочным пониманием передачи традиции Иисуса; в данном вопросе Семинар по Иисусу совершенно неправильно оценил характер традиции Иисуса[201]. В устной традиции вариативность исполнения — не только неотъемлемая, но даже и определяющая особенность[202].

Пятое и последнее. Для устной традиции характерным (но не говорю, что определяющим) является сочетание постоянства и гибкости, стабильности и разнообразия. Предыдущие характеристики могли бы создать впечатление о том, что устная традиция всецело изменчива и нестабильна, но это впечатление было бы ошибочно. В устной традиции есть история, которую надо рассказать, учение, которое надо сохранить посредством варьируемых исполнений, в них и через них. Устная традиция — это устная форма памяти; ее основная функция — сохранение и воспоминание важных событий прошлого. Традиция, уже по своему определению, подразумевает заинтересованность в преемственности с прошлым, из которого можно черпать и оживлять его так, чтобы оно освещало будущее и настоящее. Е. А. Хавелок пишет: «Изменчивость и стабильность, консерватизм и творчество, мимолетность и непредсказуемость — все это характеризует устную передачу», «устный принцип — ‘вариации в рамках единого’»[203]. Это сочетание дает возможность общине (сейчас мы возврашаемся ко второй особенности, отмеченной нами) узнавать традицию и одновременно наслаждаться новизной и свежестью индивидуального исполнения.

Мой основной тезис состоит в том, что должное понимание характеристик устной традиции, обрисованных выше, требует от нас изменения установки по умолчанию, типичной для нашего литературного мышления. Следует понять, что ранняя передача традиции Иисуса происходила в устной культуре, и как устная традиция она призывает нас сознательно сопротивляться невольной предрасположенности осмыслять процесс в литературных терминах.

Она требует от нас стремления переосмыслить процесс в терминах устной культуры.

У меня сейчас нет возможности далее развивать теоретическую модель. Достаточно будет сказать, что модель принимает во внимание лучшие из прозрений, достигнутых ранними аналитиками критики формы, и избегает ложных путей, на которые привела их литературная парадигма. Можно сказать, что осознание устного и общинного характера ранней традиции Иисуса должно быть восстановлено после замешательства, вызванного неоправданно схематичной концепцией развития традиции от чистой формы к сложной, от простой формы к развитой[204]. Подобно этому «устный принцип ‘вариации в рамках единого’» свидетельствует яснее, чем до сих пор считалось, против предположения Бультмана и Кеземана[205], что до семидесятых годов традиция Иисуса постоянно дополнялась новыми пророческими изречениями[206].

Эта модель учитывает сильные стороны ответа Биргера Герхардсона Бультману и при этом, кажется, избегает его слабых сторон[207]. Можно сказать, что модель устной традиции принимает во внимание, что деятельность влиятельного учителя вызывала у его учеников стремление запомнить учение, в котором он наставлял их[208]. Но здесь учитывается и более существенная черта устной традиции, а именно сочетание гибкости и постоянства; поэтому характер устной традиции будет не вполне точно описать одним словом «запоминание»[209]. Предложенная Бейли промежуточная модель неформальной контролируемой традиции, к «як представляется, ближе к получившей широкое признание модели устной традиции, чем бультмановская неформальная неконтролируемая модель или формальная контролируемая модель Герхардсона[210].

Итак, учитывая все эти характеристики устной традиции, как мы можем переосмыслить раннюю передачу традиции Иисуса?

Переосмысление ранней передачи

Критерием для оценки любой теоретической модели передачи традиции Иисуса, конечно, служит то, насколько хорошо она объясняет имеющиеся в наличии данные, насколько хорошо объясняет характер известной нам традиции Иисуса. Я полагаю, что модель устной традиции проходит этот тест на «ура». Прежде чем доказать это, я должен сделать три предварительных замечания.

Первое Невозможно найти неотразимый аргумент. Я не могу привести такой отрывок из традиции Иисуса, который был бы очевидным образом скорее устным, чем письменным по своему характеру[211]. Отчасти это объяснимо тем, что та традиция, которую мы знаем, существует в письменной форме. Поэтому, естественно, она имеет письменный характер. Но верно и то, что не существует такой отличительной характеристики, благодаря которой мы могли бы с определенностью сказать о каком-либо конкретном фрагменте традиции: «это устная традиция, а не письменная»[212].

С другой стороны, это наблюдение работает в обоих направлениях. То есть мы не должны, опираясь на письменный характер дошедшей до нас традиции, предполагать, что ее нынешняя форма явилась результатом процесса, который можно осмыслить исключительно в литературных терминах. Моя задача, повторю это снова, — избавиться от литературного стереотипа в целях переосмысления процесса, который был преимущественно (если не исключительно) устным по своему характеру. Я хочу, чтобы мы сделали серьезную попытку переосмыслить параметры и ограничения, влияющие на наше восприятие передачи традиции Иисуса. Я призываю переоценить не то, на что мы смотрим, а то как мы на это смотрим.

Второе, просто подразумеваемое, — невозможно избежать предпосылки устности для первой стадии передачи традиции Иисуса. В обществе с высокой степенью неграмотности, где большая часть информации должна была передаваться устным способом, нелепо было бы предполагать, что вся традиция Иисуса была письменной от начала до конца, или выдвигать тезисы относительно процесса распространения традиции Иисуса, основываясь на таком предположении. Я говорю это в ответ на различные недавние заявления: как о том, что традиция Иисуса с самого начала существовала в письменной форме[213], так и о том, что различия между параллельными традициями, неважно, насколько значительные, можно объяснить в терминах литературного редактирования[214]. Как было показано выше, я ни в коей мере не отрицаю того, что различия внутри синоптической традиции можно объяснить в терминах литературной парадигмы. Я спрашиваю, следует ли их так объяснять и не теряем ли мы из виду, так поступая, важные особенности традиции Иисуса, способ ее восприятия и воспроизведения, и что это говорит нам о первых христианских общинах, сохранивших ее.

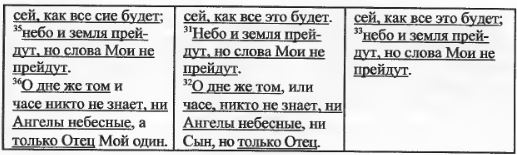

В-третьих, несмотря на все предшествующие замечания, я остаюсь при убеждении, что по своей сути гипотеза двух документов правильна. Данные убеждают меня в том. что Евангелие от Марка было самым ранним из синоптических Евангелий и был еще некий документ (Q), материал которого использовали Матфей и Лука. Первое свидетельство об этом: дословная близость параллельных мест в двух или трех документах. Когда я смотрю на такие тексты, как Марк 8:34–37 и параллельные места (об ученичестве) или 13:28–32 с параллельными местами (притча о смоковнице[215]), то очевидность убеждает меня в том, что эти три версии традиций Иисуса взаимозависимы на литературном уровне. Эта очевидность практически требует, чтобы мы говорили об источниках (причем уже греческих), один документ может служить источником для другого или каждый заимствует из общего литературного источника. Подчеркивание в нижеприведенной таблице выделяет согласованный текст. (Надо заметить, что русский перевод не всегда соответствует греческому тексту оригинала, которому мы следуем. — Прим, ред.)

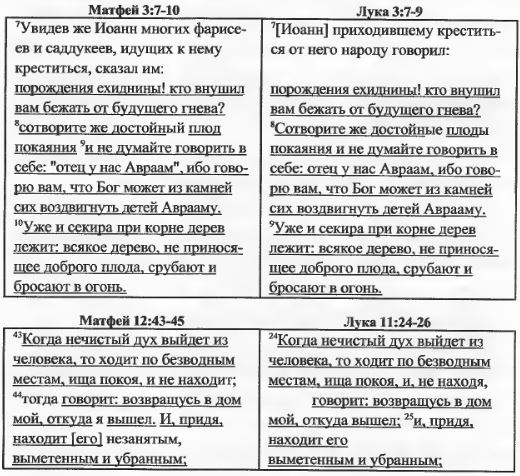

Материал источника Q содержит подобные параллели, например проповедь Иоанна Крестителя в Мф 3:7-10 // Лк 3:7–9; также притча о возвращении злого духа в Мф 12:43–45 // Лк 11:24–26[216].

Итак, я не вижу проблемы в том, чтобы признать правдоподобность литературной взаимозависимости синоптических Евангелий. Мой вопрос, повторю опять, состоит в том, достаточна ли гипотеза литературной взаимозависимости для объяснения всех корреляций между традициями Евангелий. Я хочу знать, должны ли мы принимать подобные близкие параллели текстов как норму для объяснения всех параллелей? Следует ли нам экстраполировать выводы для вышеуказанных примеров на остальные тексты и заключить, что вообще все параллельные тексты можно объяснить таким же образом?

Рассмотрим следующие случаи. Когда вы будете смотреть на текст отрывка, подумайте: является ли литературная взаимозависимость единственным или наиболее очевидным объяснением для имеющегося в той или иной степени сходства текстов?

1. Тройная традиция. Для случая тройной традиции рассмотрите сначала рассказ о мальчике- эпилептике в Мк 9:14–27 и параллельные места. Обратите внимание на блок согласованных текстов (стихи 18–19, 25), представляющих собой смысловое ядро рассказа, и на широкие вариации для остальных текстов (как и раньше, подчеркнуты совпадающие фрагменты).

Кроме того, обратите внимание на вариации в описании обнаружения пустого гроба — Мк 16:1–8 и параллельные места.

Я задаюсь вопросом, не лучше ли будет объяснять такие тексты в терминах устной традиции т. е. как пересказы знакомой слушателям истории, варьирующиеся в зависимости от особенностей рассказчика и интересов общины. Из этого может следовать, что Матфей или Лука были знакомы с другими версиями этих рассказов, отличающимися от Марка, и следовали этим версиям. Или, если вспомнить о характерных особенностях устного исполнения, мы можем посмотреть на Матфея и Луку как пересказчиков истории, известной им от Марка, а не как редакторов текстов. У Матфея и Луки мы ясно видим не столько редакцию, сколько «вторичную устность».

2. Традиция Q? Гипотеза Q, которую я принимаю, строится в первую очередь на близости параллельных фрагментов Матфея и Луки, содержащих отсутствующие у Марка перикопь:. Более тринадцати процентов этих общих перикоп вербально совпадают более чем на восемьдесят процентов. Но надо отметить, что не получил достаточного внимания исследователей тот факт, что вербальное соответствие более чем трети общего материала составляет менее сорока процентов[217]. Можно ли объяснить такие расхождения исключительно в терминах свободного редактирования? Рассмотрите следующие примеры: об обращении другой щеки (Мф 5:39Ь-42 // Лк 6:29–30); о разделении семей Мф 10:34–38 // Лк 12:51–53 и 14:26–27); о прощении согрешений до семи раз (Мф 18:15, 21–22 // Лк 17:3–4). Как и выше, подчеркнуты фрагменты с совпадением текста.

И опять я задаю простой вопрос: есть ли в данных отрывках что-то, заставляющее думать, что один автор заимствовал текст другого или что оба они пользовались общим литературным источником?[218] Разве предположение о необходимости исключительно литературной зависимости не является следствием наших установок по умолчанию, характерных для письменной ментальности? Разве мы не читаем эти отрывки через очки (или шоры), созданные культурой, где доминирует книгопечатание? Не надо ли нам предпринять усилия, чтобы услышать эти традиции такими, какими они сформировались и передавались в устной культуре? Не следует ли нам обращать большее внимание на вероятность (не говорю уже, возможность) того, что эти вариации одной и той же традиции порождены гибкостью устного исполнения?[219]

3. Литургическая традиция. Два наиболее очевидных примера литургической традиции — Молитва Господня и слова Тайной вечери. Под литургической традицией я подразумеваю, конечно, традицию, регулярно используемую в богослужении ранних церквей. То, что эти две традиции использовались именно так, не является лишь дедукцией из евангельских текстов, но также подтверждается Дидахе 8:2 и 1 Кор 11:23–26. И как тогда мы можем объяснить вариации в традициях Молитвы Господней?{4}

Кроме того, как мы можем объяснить вариации традиций Тайной вечери между версиями Матфея / Марка, с одной стороны, и Луки / Павла, с другой?{5}

Только извращенное историческое воображение может заставить нас предположить, что Матфей, к примеру, знал Господню Молитву лишь потому, что был знаком с источником Q![220] Неужели Лука знал слова Тайной вечери только потому, что прочитал их у Марка? Напрашивается другое истолкование: это были живые традиции — живые, поскольку они регулярно использовались в церковных собраниях. И даже хотя литургическая традиция имеет тенденцию к большей стабильности, чем другая устная традиция, она, тем не менее, приспосабливалась (как устная традиция) к использованию в различных церквах. Так и в наши дни Молитва Господня адаптируется к различным традициям Такие литургические традиции представляют собой особый пример устной традиции и устной передачи, но они куда более точно отражают характер устных общин, чем объяснения, всецело опирающиеся на литературную парадигму.

4. Стилистические особенности. Есть несколько стилистических особенностей устной традиции: например, паратаксис[221], ритмическая речь[222], повторение[223], неоднократность присутствия фрагмента, вариативность[224]. Повторяю: я не хочу сказать, что все это отличительные признаки устной традиции; письменный документ, Евангелие от Марка дает нам один из лучших примеров паратаксиса. Однако здесь снова встает вопрос: не пересказал ли Марк традицию скорее по устной модели, чем в типично литературном ключе?[225] Это вопрос о том, как мы понимаем характер традиции, использованной Марком, и как мы понимаем обработку Марком этой традиции.

Одной из наиболее характерных особенностей устной традиции можно считать троичность, когда рассказ состоит из трех эпизодов или поясняющих примеров. Такая форма побуждает рассказчика в ходе исполнения варьировать примеры или эпизоды по собственному выбору, зачастую спонтанно. В традиции Иисуса есть хорошие примеры такой особенности. Я приведу два из них, обращая внимание на те части текста, где наблюдается троичность. Во-первых, Мф 22:5–6 // Лк 14:18–20, где рассказывается об извинениях приглашенных на большой ужин (или на брачный пир). Обратите внимание на то, как мало дословных совпадений между двумя этими текстами[226].

…землю*{6}

Второй отрывок — о трехкратном отречении Петра у Марка 14:66–72 и в параллельных текстах.

Во всех этих случаях мы видим характерное для устной традиции сочетание фиксированности и гибкости, стабильности и вариативности. Конечно, я повторю опять, такие характеристики не относятся исключительно лишь к устной традиции. Разница в том, как осмысляется процесс передачи. При устной передаче мы не пытаемся объяснить все различия исключительно в терминах редакторской правки, но учитываем также вариации исполнения. Это объяснение находится скорее (если не в первую очередь) в характере традиции, чем в интерпретационных задачах исполнителя. Мы не ищем скрытую за вариациями оригинальную (а значит, более аутентичную) версию источника. Скорее мы признаем за традицией Иисуса устный характер, при котором соответствие исполнения контексту не нарушает аутентичности, но является интегральной частью живого характера традиции.

Если бы у меня было больше времени, то я подробнее рассмотрел бы традицию Иисуса вне Евангелий. По моему мнению, дискуссия о возможных аллюзиях на традицию Иисуса и ее использовании как в новозаветных посланиях (Павел, Иаков, первое Петра), так и в писаниях мужей апостольских, а также в открытых теперь текстах из Наг-Хаммади, пострадала из-за чрезмерной привязанности к литературной парадигме Если мы действительно говорим о преимущественно неграмотных общинах, зависящих от устной традиции и воспринимающих письменные документы на слух, то нам следует ожидать, что характеристики традиции Иисуса окажутся сходны с характеристиками устной традиции. Опираясь на представление об истории, освобожденное от настроек по умолчанию, порожденных письменной культурой, и имея в виду устную культуру, мы без труда сможем представить общины, знакомые со своей устной традицией. Такие общины способны распознавать аллюзии на традицию Иисуса, содержащиеся в исполнениях написанных для этих общин апостольских посланий. При этом «зазоры неопределенности» перекрываются другими исполнениями этой традиции[227].

Предположение о живой устной традиции, продолжавшейся даже после того, как большая ее часть была записана в различных Евангелиях, влечет за собой, конечно, возможность того, что традиция была существенно изменена в своей основе, что гибкость возобладала над стабильностью, а отклонения — над преемственностью. Здесь нам пришлось бы вступить в дискуссию по поводу «аутентичности» традиции Иисуса в тех формах, которые та приняла в документах вроде Евангелия от Фомы и Диалога Спасителя, не говоря уже о Евангелии от Иоанна! Эту дискуссию мы оставим для другого раза (в частности, о критериях, по которым форма традиции признается соответствующей первоначальному импульсу, и о роли общины в контроле исполнения этой традиции[228]). Здесь же будет достаточно просто отметить, что любые попытки решить этот вопрос исключительно в терминах литературной зависимости или с помощью литературной концепции «оригинальной» формы традиции вряд ли окажутся удовлетворительными и выдержат проверку временем. Если мы не отнесемся серьезно к устному характеру ранней передачи традиции Иисуса, то мы всегда будем в положении человека, описывающего лошадь как бес- колесный автомобиль. При этом неизбежным результатом таких объяснений будет неправильная интерпретация того, что мы хотели сказать.

Заключения и выводы

Я считаю, что мы стоим перед четким выбором: либо мы продолжаем работать в рамках литературной парадигмы и позволяем ей формировать наше представление о ранних церквах, о знании ими традиции Иисуса и ее использовании, либо сознательно изменяем наши установки по умолчанию, целенаправленно прилагая усилия к тому, чтобы осмыслить непривычный для нас мир — мир сплошной неграмотности, где информация передается устно, а знание достигается в подавляющем большинстве случаев не чтением, а слушанием. Между этими двумя альтернативами есть какое-то пространство для компромисса, но не такое большое, как многие полагают. Если мы допускаем, что дошедшая до нас традиция Иисуса составлена, хотя бы отчасти, из различных исполнений, зафиксированных в письменном виде, но, тем не менее, в первую очередь исполнений, а не отредактированных версий некоего «оригинала», то наши базовые методологии — критика источников, форм и редакций — предстают как чрезмерно умозрительные и ненадежные.

Рассмотрим выводы, которые вытекают из исключительного или чрезмерного следования литературной парадигме. Вряд ли есть гипотеза, которая была бы более уязвима для ‘reductio ad absurdum’{7}, чем гипотеза исключительно литературного объяснения синоптической традиции. Была ли известна и распространена какая-то традиция Иисуса прежде, чем Марк (или Q) зафиксировали ее? Несомненно, да. Была ли эта традиция инертной и бездеятельной перед тем, как Марк оживил ее, записав текст? Несомненно, нет. Должен ли был Марк разыскивать постаревших апостолов или тщательно обследовать старые чердаки в поисках фрагментов никому не известной и не использовавшейся традиции, чтобы затем записать свое Евангелие? Ни в коем случае! Была ли собранная Марком традиция известна только его церкви (или нескольким конгрегациям)? Это невозможно. Затем, когда Марк собрал традицию в своем Евангелии, перестала ли традиция быть устной? Конечно, нет. И, наконец, когда Матфей ознакомился с Евангелием от Марка — было ли это первым знакомством Матфея или его церкви (церквей) с традицией? Конечно, нет.

Какова альтернатива? Она в том, чтобы признать, что в устной культуре традиция (устная традиция) — это общинная память. Традиция группы — это способ, которым данная группа вспоминает и утверждает то, что породило группу и имеет для нее важность. Таким образом, альтернатива — это представить маленькие группы учеников и сочувствующих и их групповую идентичность, исходя из их общего ответа Иисусу или одному из его учеников (апостолов) — маленькие группы, которые регулярно встречались, чтобы поделиться воспоминаниями и традициями, связывающими их. Старейшины или учители на таких встречах пересказывали истории об Иисусе, развивали и вновь истолковывали его учение.

Конечно, Страстная пятница и Пасха изменили ситуацию. Они осветили многие черты ранней традиции. Они стали частью традиции, и часто более важной, чем предшествующая традиция. Пасхальная вера стала контекстом, в котором воспроизводилась традиция; я нисколько в этом не сомневаюсь. Но остается фактом то, что большая, если не большая, часть допасхальной традиции сохранила свое допасхальное содержание и перспективу и многие знаки своего галилейского происхождения[229]. Как раз те особенности, которые специалисты по источнику Q считают свидетельством существования послепасхальной галилейской общины, ничего не знавшей о Страстях, — в гораздо большей мере свидетельствуют о собственной до-пасхальной миссии Иисуса в Галилее. Отпечаток ее остался во всей традиции Иисуса, которая устно распространялась уже во время его миссии.

И конечно, новые факторы влияли на проповедь, пересказ и исполнение традиции при ее переносе из деревни в город и с арамейского языка на греческий. Но и здесь сохранение допасхального галилейского характера большей части традиции, теперь в греческом переводе, и распространение ее все шире по мере того, как возникали новые церкви, показывает, что это была та же самая традиция. Существенные черты этой традиции сохранялись и поддерживались, несмотря на разнообразие исполнений.

В рамках такой модели нет необходимости предполагать, что Марк записал всю известную ему традицию. Мы легко можем представить, что он пользовался традицией, продолжавшей распространяться устно и более широко известной, нежели само Евангелие. Также мы можем допустить, что само Евангелие Марка многими из тех, кто ознакомился с ним только устно, воспринималось как разновидность устного исполнения[230]. Мы можем предположить, что Матфей был знаком со многими традициями, записанными Марком, и почти наверняка знал традицию в различных ее версиях (это отвечает природе устной традиции). Также мы можем принять, что в некоторых случаях Матфей предпочитал версии Марка уже известную ему версию традиции. То же самое можно сказать и о Луке.

Выводы относительно источника Q — еще важнее, особенно в свете недавних попыток восстановить текст Q[231]. Поскольку, если большая часть материала общего для Луки и Матфея характеризуется скорее устной, чем литературной зависимостью, то попытка полностью определить предмет и границы Q обречена на провал. Дело не просто в том, что, определяя Q как материал общий для Матфея и Луки, мы не можем узнать предмет и границы Q — потому что во всех случаях, когда Матфей или Лука решали не использовать этот источник, мы его и не имеем![232] Важнее то, что общий материал Луки и Матфея характеризует распространенность устной традиции Иисуса именно в ее разнообразии. Это также относится и к части этого материала, уже зафиксированного письменно (как Q)[233].

Я понимаю, что последствия такой резкой смены установок по умолчанию будут обширными. Когда мы откажемся от гипотезы исключительно литературной зависимости, то мы просто не сможем с уверенностью проследить историю традиции отдельных изречений и рассказов. Неизвестные факторы и вариации, столь типичные для устной традиции, делают невозможным создание истории традиции, или, лучше сказать, истории исполнения. Модель линейного развития, где слой сменяется слоем, а редакция следует за редакцией, более неприменима.

Позвольте мне подчеркнуть это более ясно. Признавая устный характер ранней традиции Иисуса, мы должны отказаться от идеи о единственной изначальной форме, от которой произошли все иные версии традиции, предполагающей, что «аутентичность» версии зависит от нашей способности проследить ее до этого оригинала. Повторяю: я не имею в виду, что невозможно говорить о порождающем влиянии самого Иисуса или невозможности осмысливать этот импульс. Напротив. Я имею в виду, что с самого начала порождающий импульс был по характеру многообразен, и что сама по себе форма традиции была изначально многообразна. Это также означает, что вариации традиции сами по себе не указывают на какое-то противоречие и не выявляют редакторскую манипуляцию. Вариации просто представляют собой отличительную особенность устной традиции. Именно так и действовала традиция Иисуса.

Отсюда также следует нереалистичность предположения, что мы можем определить характер общины на основании характера документов, которыми она обладала. А предположение, что характер общины можно определить по одному документу (например, характер общины Q), вообще на грани смехотворного. Ведь если традиция Иисуса была относительно широко распространена среди церквей в устной форме и действительно сформировала сеть, связывающую различные церкви (апостолы, пророки и другие перемещались между церквами), то нет оснований ограничивать традицию Иисуса, известную отдельным церквам, каким-то конкретным видом этой традиции или какой-то конкретной записанной версией.

Ввиду высокой степени неопределенности, возникающей в результате принятия такой модели, некоторые испытают искушение прибегнуть к «бритве Оккама»: «зачем умножать неведомые факторы, если гипотеза двух документов с последующими редакциями может подойти для любых случаев?»[234] На это надо ответить, что предлагаемая взамен простота далеко не так проста. Гипотеза двух документов предполагает последующую редакторскую работу колоссальной сложности. Гораздо проще на самом деле сделать вывод, что вариации внутри синоптической традиции отражают общую вариативность исполнения традиции в ранних церквах. Снова я подчеркиваю, что вопрос здесь не ставится «или-или». Я не отстаиваю один из вариантов в противовес другому; я и за то, и за другое[235].

Гораздо больше можно сказать о том, как традиция Иисуса использовалась в исполнении апостолами и учителями. Например, я уже упоминал о наблюдении Лорда, что «составители устной традиции мыслят в терминах блоков традиций и последовательностей таких блоков». Это наблюдение хорошо соответствует различному группированию кластеров перикоп в синоптической традиции[236]. Мы, в отличие от ранних исследователей критики форм, не предполагаем, что до своей записи традиция использовалась только в виде очень маленьких индивидуальных фрагментов[237]. И нам нужно вспомнить давнее предположение Додда, что уже на стадии дописьменных (т. е. устных) Евангелий мы можем обнаружить то, что можно назвать нарративной или керигматической последовательностью традиции[238]. Эго оправдано последовательностью повествований о Страстях и тем, что и Марк, и Q отражают общую интуицию (практику?) начинать рассказ о традиции Иисуса с Иоанна Крестителя[239]. Также общепринято, что период миссии Иисуса в Капернауме предшествовал его возвращению в Назарет (Лк 4:23), а миссия Двенадцати была следствием их совместного пребывания с Иисусом (это явно высказано в Мк 3:14) и так далее. Таким образом, следование рассказа об исцелении слуги центуриона после собрания наставлений Иисуса (Нагорная проповедь или «проповедь на равнине»), служащее решающим аргументом в пользу включения этого рассказа в Q (Мф 7:28; 8:5- 13 // Лк 7:1-10), может быть лучше объяснено как повторяющаяся особенность различных исполнений традиции Иисуса в нескольких общинах[240].

Для более полного изучения традиции Иисуса как устной традиции нужно было бы еще исследовать подробнее, каким на самом деле был баланс между стабильностью и изменчивостью, постоянством и гибкостью, что означает понятие одной и той же традиции, сохраняемой посредством различных устных исполнений, и как в действительности вспоминали Иисуса группы его первых учеников. Я в своем исследовании Jesus Remembered старался двигаться в этом направлении. Для настоящей работы вполне достаточно было попытаться убедить вас в необходимости изменения унаследованного нами способа мышления, созданного письменной цивилизацией. Эти унаследованные настройки по умолчанию, на мой взгляд, деформировали наш способ восприятия ранней передачи традиции Иисуса.

Возможно, в заключение надо более всего подчеркнуть то, что осознание характера традиции Иисуса как устной традиции равноценно осознанию ее как живой традиции. Традиция Иисуса вначале не была записанным текстом, предназначенным для индивидуального прочтения в тиши кабинета, который можно подвергнуть тщательному литературному анализу и редактированию. Отношение к ней не было отношением к священной реликвии, зафиксированной в виде неизменного текста. Традиция Иисуса была живой традицией, через которую и в которой люди жили. Ее не столько сохраняли, сколько использовали; не столько оберегали, сколько исполняли; не столько читали, сколько слушали. Относиться к ней как к безжизненному артефакту, пригодному для клинического анатомирования — значит потерять ее. Ее вариативность, характерный для устной передачи принцип «вариативность в едином» — не показатель деградации или порчи. Скорее наоборот, это дает нам возможность непосредственно прикоснуться к традиции в ее живом характере — традиции, какой слышали ее раннехристианские группы и церкви и какой ее можно услышать даже сегодня.

Короче говоря, изменить наши установки по умолчанию — значит отказаться от восприятия традиции Иисуса как всего лишь записанного текста и настаивать на том, что ее важно слышать, слышать именно такой, как ее слышали вначале, слышать ее как живую традицию, которая все еще требует ответа слушающих, подобно тому, как требовала она этого ответа и в самом своем начале.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ