Часть третья

Невская столица и Грибоедовская Москва

I

Полнощных стран краса и диво

Есть ли в мире еще город, вдохновивший и наполнивший собою всего за два с половиной века столько гениальных страниц художественной прозы, столько чеканных стихотворных строф, сколько посвящено их невской столице? От первого знакомства в юности с «Медным всадником», «Шинелью» и «Белыми ночами» до запавших в сердце строк ахматовской «Ноченьки» и торжественной, как гимн, надписи на пискаревском граните создавался и рос в наших думах образ города-исполина, города-поэмы.

Он весь — овеществленная идея. И возник он по строгой логике российской истории для того, чтобы самому творить эту историю дальше, быть свидетелем и участником исторического торжества молодой России над ее врагами. Ни одному из этих врагов не удавалось хоть на короткое время покорить этот город, ступить на его улицы. Отсюда, с Сенатской площади, ветер истории разнес по стране пороховой дым декабрьских залпов 1825 года, а еще девяносто два года спустя грянула здесь на весь мир пушка «Авроры».

В годы Великой Отечественной войны Ленинград пережил больше трагического и геройского, чем за все прошлые века, и для каждого, кому выпала честь защищать его, кто вынес блокаду и помнит Ленинград тех дней, самый малый камешек здесь свят и бесценен.

Город так красив, так велик и богат, что нет никакой надежды вместить в одну книжку описание хотя бы главных его сокровищ, а вместе с тем он так логичен и ясен, что даже малоопытные приезжие ориентируются в нем легко и быстро. Коренному же ленинградцу в любом другом городе поначалу не хватает именно ленинградского порядка, строгой и мудрой четкости его как бы проложенных в будущее проспектов — самых первых в России, его каналов, мостов, его силуэтов, прекрасных под солнцем и под луною, в тумане и в дожде.

Поразительнее всего в нем — сочетание двух противоположных, казалось бы, начал: широкий простор для разгула морских ветров, невских вод, северных морозов, и одновременно — строгая, дисциплинирующая сила удивительно гордой архитектуры, рожденной для обуздания природных стихий. Единый градостроительный замысел, по которому шло с самого начала и поныне идет развитие этого города, стал образцом для перепланировки многих, более старых городов России.

И нельзя приписывать этот замысел только основателю невской столицы — Петру или тем великим зодчим XVIII–XIX веков, что создавали здесь лучшие сооружения и планы отдельных городских участков. Замысел Петербурга диктовала этим зодчим-поэтам сама здешняя природа, и зодчие не были глухи к ее голосу! Соавторство с архитекторами делят здесь — береговая полоса Балтийского моря, Невы державное теченье, протоки и острова ее дельты, определившие направление и границы городской застройки.

Создавали северную столицу России не одни северяне, а уроженцы всех российских земель — от Архангельска до Астрахани, от Днепра до сибирских рек. Неласково встречала их древняя новгородская земля, берега Финского залива и хмурого Нево-озера, прозванного Ладожским. Множество человеческих жизней засосали трясины болот, унесли волны наводнений и морских штормов, сразили болезни и лишения. Иногда опасности и страдания казались безмерными и неодолимыми. Требовалась прозорливость огромного, но холодного и жестокого государственного ума, чтобы провидеть сквозь даль времен и глубину человеческого страдания гранитный город, возникающий «из топи блат». Нужна была неуемная работоспособность, беспощадная требовательность, к себе и другим, свойственная инициаторам и руководителям исторически великих начинаний. Именно такой энергией, всегда сопутствующей необыкновенно одаренным людям, обладал Петр Первый, «этот действительно великий человек» по словам Энгельса.

Для охраны здешнего края были построены еще новгородцами старые русские крепости — Корела (теперь Приозерск), Орешек, Иван-город близ нынешней Нарвы. В Ливонскую войну XVI века они отошли к Швеции, потом, на короткое время, снова возвращались России, а после «смутного времени» их пришлось вновь уступить шведской короне — по условиям Столбовского мира (1617). Шведские военачальники сильно укрепили эти твердыни. Молодая Россия оказалась полностью отрезанной от необходимого ей выхода на Балтику. Турки отгородили от России Черное море, и единственным русским морским портом оставался далекий Архангельск, всегда находившийся под угрозой со стороны той же Швеции.

В ходе многолетней Северной войны были сначала очищены от шведских судов Псковское и Чудское озера, а осенью 1702 года, когда русская армия была уже реорганизована и перевооружена, наступило время выполнить давнишний план Петра — «Орешек достать», то есть атаковать сильную шведскую крепость Нотебург (бывший русский укрепленный город Орешек).

В ночь на 11 октября 1702 года войска Шереметева начали штурм крепости, и через тринадцать часов гарнизон ее капитулировал. Участвовала в бою и Ладожская флотилия, созданная Петром. «Зело жесток сей орех был, однако, слава богу, счастливо разгрызен», — писал голландцу Виниусу обрадованный победой Петр. Он переименовал взятую крепость в Шлиссельбург (Ключ-город), «ибо сим ключом отворились ворота в неприятельскую землю».

В апреле следующего, 1703 года русская армия вышла к невскому устью. Запиравшая его правобережная шведская крепость Ниеншанц стояла при впадении в Неву реки Охты. Против крепости, за Охтой, располагался посад из четырех сотен домиков. Перед штурмом этой фортеции к войскам прибыл сам царь под именем «бомбардирского капитана Петра Михайлова». После короткой осады крепость Ниеншанц пала, Петр переименовал ее в Шлотбург (а впоследствии срыл, найдя ее расположение неудачным, незащищенным со стороны суши).

Петр со спутниками разъезжал по невской дельте на лодках, присматривал место для новой крепости и городка. И присмотрел! Поистине будущий парадиз: позади огромное Нево-озеро, впереди ветры Балтики… Вот они, желанные морские врата, те самые, которыми в IX–XI веках варяжские драккары и русские ладьи-однодеревки начинали плавание «из варяг в греки». Молодая Россия вернула себе северный конец этой великой водной дороги.

Море напомнило о себе сразу, на другой же день после взятия крепости Ниеншанц. С Балтики, из-за острова Котлин, подкрались под прикрытием тумана два шведских корабля: четырнадцатипушечная шнява «Астрельда» и десятипушечный бот «Гедан». Остальные суда шведской эскадры остались в море, а корабли-разведчики поднялись вверх по Неве, держась подальше от берегов.

Внезапно из утренней туманной мглы на борт «Астрельды» первым вскочил, размахивая гранатой, высоченный бомбардирский капитан — сам царь! За ним поручик Меншиков и гвардейцы, окружившие вражеские корабли на лодках…

По случаю этой победы была потом высечена медаль: «Небываемое бывает». Царь велел заложить крепость на острове Енни-Саари, по-русски — Заячьем, а второе укрепление выдвинуть глубже в море, на остров Котлин.

И вот 16 мая 1703 года застучали топоры на Заячьем острове: это ронили деревья для крепостных ряжей, закладывали на островке крепость, нареченную Санкт-Питер-Бурх — город святого Петра.

Рядом с крепостью рубили деревянный городок. Крепость потом получила, по своему собору, название Петропавловской, а за городком так и укрепилось наименование Санкт-Петербург.

Первым строителям невской твердыни пришлось нелегко. Двадцать тысяч подкопщиков, русских мужиков в просоленных потом рубахах, копали рвы, били кувалдами сваи, насыпали шесть бастионов, а главное, поднимали подсыпкой грунта самый уровень острова, потому что природа создала его слишком узким и низким: волны заливали его при малейшем подъеме воды в Неве!

Мужики-рекруты, вчерашние пахари, и согнанные на постройку работные люди плели из лозняка корзины и таскали землю, а кому не хватало корзин или тачек, тех заставляли таскать грунт даже в полах военных кафтанов — враг не дремал, корабли шведской эскадры крейсировали почти на виду, около Котлина!

Вечером строители падали с ног от усталости, но успевали приметить, что их рослый предводитель в капитанском мундире Преображенского полка еще не ложился, что-то чертит при свете костра, разложенного для обогрева в майскую ночь, почти бестеменную, но сырую и промозглую. Сидит, попыхивает голландской трубочкой, что-то втолковывает полусонному Александру Меншикову. Потом вскакивает, длинноногий, перешагивает через бунты канатов, поваленные деревья, торопится куда-то, на соседний бастион или на берег протоки, что отделяет островок от большого — Городского или Березового — острова (ныне Петроградская сторона).

Царь оставил Меншикова губернатором Санкт-Питер-Бурха, а сам, во главе своих обновленных полков, двинулся отбирать у шведов старые отечественные грады-крепости в Прибалтике. За короткое время пали Копорье, Ямбург, Дерпт, Нарва, Иван-город… Европа забыла о первых поражениях, понесенных Россией под Нарвой в 1700 году, и с волнением следила за событиями Северной войны (она окончилась победой России в 1721 году).

В 1704–1705 годах войска Карла XII, в свою очередь, ожесточенно атаковали с моря и суши новый городок на Неве. В отражении этих атак участвовала новая крепость Кроншлот (впоследствии Кронштадт) на острове Котлин, гарнизон и артиллерия Петропавловской крепости.

Осенью 1704 года по чертежам Петра начата была постройка третьего укрепления Петербурга, наискосок против Петропавловской крепости. Это была Адмиралтейская корабельная верфь со стапелями, складами, подсобными мастерскими и целой матросской слободой. По замыслу Петра строители окружили Адмиралтейство земляным валом с пятью сильными бастионами, а образовавшийся ров заполнили водой. Получилась большая верфь и вместе с тем сильное левобережное укрепление.

Одновременно достраивали Кроншлот и усилили оборону подступов к Петропавловской крепости со стороны суши. Солдаты-землекопы расширили протоку, отделявшую Заячий остров от остальной части Петроградской стороны, и за протокой, севернее крепости, построили в 1706 году дополнительное укрепление — кронверк, мощное земляное сооружение в форме зубчатой короны, с широкими рвами перед каждым зубом-лучом.

Впоследствии на большой площади, окруженной валами кронверка, были воздвигнуты крупные каменные здания военного назначения. В одном из них ныне находится интереснейший Артиллерийский исторический музей. Расширенная протока стала именоваться Кронверкским проливом.

В том же 1706 году первоначальные земляные бастионы, стоившие подкопщикам таких неимоверных трудов, начали заменять каменными. Бастионам присваивали имена ближайших сподвижников Петра. Сам он, собственными руками, заложил первый камень в основание Меншикова бастиона.

Где бы ни находился Петр — в походах ли, в Москве ли, встретившей его в 1704 году колокольным звоном и наскоро воздвигнутой триумфальной аркой, — везде он думал, тревожился, заботился о своем «парадизе», о судьбе любимого детища — Петербурга. После решающей Полтавской победы (1709) и взятия Выборга в 1710 году Петр окончательно решает перенести столицу на берега Невы.

Осуществилось это в 1712 году: в Петербург переехал царь, переехали придворные сановники, правительственные учреждения. К этому времени в городе было уже немало красивых капитальных зданий, выстроенных из дерева, но имитировавших своей штукатурной отделкой камень. Были и настоящие каменные дома, казармы, амбары. По типовым проектам, разработанным архитектором Доменико Трезини, строились обывательские дома-мазанки, менее подверженные пожарам, чем простые деревянные домики. Но главная масса строений представляла собой еще времянки, лачужки строителей, склады, первые промышленные заведения — Литейный двор, пороховые заводы, Смоляной двор, парусные мастерские, печи для обжига кирпича.

Жилые дома знати возводились преимущественно на Городском острове (Петроградская сторона), в соседстве с Петропавловской крепостью и сохранившимся поныне рубленым домиком Петра, на набережной Невы. Строились дома богачей также на Васильевском острове. Появились улицы и на левом берегу, под защитой укреплений Адмиралтейства. Словом, петровский «парадиз» в 1712 году уже не казался деревней, а смотрел настоящим городом.

В самой восточной части невской дуги, в густом сосновом лесу, вскоре возник пригородный Александро-Невский монастырь, а между Невой, Фонтанкой и Мойкой зазеленели и вытянулись деревья, ударили фонтаны молодого Летнего сада, заложенного по желанию Петра еще в 1704 году, всего годом позднее Петропавловской крепости.

Боевая слава этой крепости вскоре уступила место недоброй славе государственной тюрьмы. Первыми узниками ее оказались мятежные моряки с корабля «Ревель» — их заперли тут и пытали осенью 1717 года. Весной 1718 года в Трубецком раскате казнили сына Петра, царевича Алексея. Потом в стенах крепости томились и погибали политические узники, мыслители, свободолюбцы, революционеры.

Известный экономист начала XVIII века, автор знаменитой книги «О скудости и богатстве», крестьянин по рождению, торговый человек по профессии, публицист-обличитель по призванию, Иван Тихонович Посошков пророчески писал перед своим арестом:

«Все пакости и непостоянство в нас чинится от неправого суда, от нездравого рассуждения, от нерассмотрительного правления и от разбоев: крестьяне, оставя свои домы, бегут от неправды… Неправда вкоренилась и застарела в правителях, от мала до велика все стали поползновенны — одни для взяток, другие боясь сильных лиц. Оттого всякие дела государевы не споры, сыски неправы, указы недействительны… Наши судьи нимало людей не берегут и тем небрежением все царство в скудость приводят»…

Заключенный в Петропавловскую крепость, Иван Посошков скончался здесь 10 февраля 1726 года.

В 1733 году в крепости построили страшный Алексеевский равелин. Это была настоящая тюрьма в тюрьме — даже внутри крепости равелин был особым миром. Со всех сторон его окружали воды Невы и глубокого рва. Только узенький мостик, строго охраняемый, связывал равелин с самой крепостью.

Здесь в 1790 году находился под следствием Александр Радищев, осужденный за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» к смертной казни (потом казнь заменили ссылкой в Сибирь). 13 июля 1826 года привели из Алексеевского равелина к дощатому помосту, наспех сколоченному на земляном валу кронверка, пятерых декабристов — Рылеева, Пестеля, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина, Каховского… Два года спустя, во время прогулки, Пушкин и Вяземский набрели на остатки помоста и в память о повешенных друзьях отломили себе пять щепочек со следами плотницких топоров.

В XIX веке Алексеевский равелин видел в своих стенах Достоевского, Писарева, Чернышевского… Здесь был написан роман «Что делать?». Отсюда совершил свой побег П. Кропоткин (в истории равелина побег этот остался единственным).

Равелин в конце XIX века был снесен, но в это же время в Трубецком бастионе воздвигли новую тюрьму. Брат Владимира Ильича Ленина Александр Ульянов отправлен был из здешней тюремной камеры на казнь в Шлиссельбург (1887). В конце века в камеры Трубецкого бастиона были брошены революционеры-большевики Бауман и Ленгник, Ольминский и Лепешинский, а в начале XX века здесь находился в заключении Горький.

Ровно два столетия Петропавловская крепость служила тюрьмой, пока не ворвался в нее с площадей Петрограда буйный ветер революции. И вновь, как в первые годы своего существования, крепость обрела былую боевую славу: ее арсенал снабжал оружием отряды Красной гвардии, а вечером 25 октября 1917 года именно с форта «Петропавловки» блеснул сигнальный огонь… Потом, в течение очень короткого времени, погостили в стенах крепости ее прежние хозяева — министры Временного правительства. С 1922 года старая крепость стала государственным музеем.

Когда идешь пешком к Петропавловской крепости, то с Кировского моста через Неву открывается такой вид на Дворцовую набережную, на стрелку Васильевского острова и на величавую крепость, что можно от души позавидовать тому, кто видит все это впервые, останавливается, потрясенный, и даже как будто не слишком склонен верить глазам: дескать, неужто и в самом деле все это существует не только на прекрасных гравюрах, а в действительности, и можно запросто приехать сюда и опять увидеть эту воду, эти здания!..

Немного найдется в мире городских панорам, которые могли бы соперничать с этой. Поразительнее всего здесь полнейшая гармония, слияние в одном сплаве очень разных составных частей. Чтобы понять тайну этого единства, надо отдать себе отчет в главном: вся эта петербургская классика, барокко и даже элементы готики — результат осмысленного выбора и творческого освоения всего лучшего в мире, что приходилось кстати великому градостроительному замыслу. Отбор этот в конечном итоге определялся национальным духом и национальным вкусом России. Прогрессивность градостроительного замысла, глубокое соответствие русской природе, гуманистические и патриотические идеи гениальных зодчих — Баженова, Сатарова, Кокоринова, Кваренги, Воронихина, Захарова, Тома де Томона, Росси, Стасова, государственное значение и размах архитектурных задач — все это определило успех строительства и создало здесь то самое единство, которое мы обобщенно зовем русским или даже петербургским классицизмом XVIII–XIX веков. Достижения этих зодчих-классиков, сыгравших, кстати сказать, заметную и своеобразную роль в искусстве европейском и мировом, преимущественно и определяют собой наиболее характерные черты невской панорамы, что развернулась сейчас на обоих берегах перед нашим взором.

За Кировским мостом начинается Кировский (бывший Каменноостровский) проспект и в самом его начале находится площадь Революции. Она как бы перекликается с просторами Марсового поля и зеленью Летнего сада на том, оставленном нами, берегу. От площади Революции отходит влево низкий Иоанновский мост с чугунной решеткой. Под каменными арками этого моста плещется вода Кронверкского пролива, который омывает с северной стороны Заячий остров с крепостью. Форма острова в плане напоминает пирожок, вытянутый в длину с востока на запад. С юга — Нева, с севера — пролив. Самый западный угол острова некогда отделялся небольшой протокой, отрезавшей маленький участок суши, со всех сторон окруженный водой пролива и протоки (вот там-то и находился Алексеевский равелин).

Другой равелин Петропавловской крепости, Иоанновский, построенный вместе с Алексеевским, но дошедший до наших дней, занимает восточный угол Заячьего острова. Туда, под каменную въездную арку, и ведет от проспекта внушительный Иоанновский мост. Никаких надписей на арке Иоанновского равелина нет, однако чувствуешь, что входившие сюда некогда люди мысленно читали на ней дантовские слова: «Оставь надежду!»

Надо помнить, что пушки Петропавловской крепости сыграли немалую роль в обороне города на заре его истории. И отголоском прежних боевых традиций служит ежедневный пушечный выстрел из крепости, тот самый, что приучил ленинградцев к поговорке, непонятной жителям других городов: «Точно, как из пушки!»

На куртине Нарышкина бастиона стоит эта крупнокалиберная гаубица времен минувшей войны. За десять минут до полудня к ней подходит артиллерист со своим вторым номером, проверяет канал ствола, заряжает орудие. Затем ствол медленно поднимается в небо. По точному сигналу комендор дергает шнур, тугой звук прокатывается над Невой, эхом отдается в Нарвском районе и на Выборгской стороне.

Но Петропавловская крепость — музей не только военно-исторический, но и художественный, притом в первую очередь именно архитектурный.

Самый ранний архитектурный памятник здесь вместе с тем и старейший образец капитального каменного строительства в Ленинграде. Это вход в крепость с территории Иоанновского равелина, оформленный в виде красивых ворот, в стиле раннего петербургского барокко. В этих воротах нет ничего мрачного. Вот по ним-то сразу и чувствуешь, что возводилась здесь отнюдь не тюрьма! Ворота названы Петровскими — об этом некогда гласила и надпись на фронтоне. Сам Петр их видел и под ними проходил — каменные построены в 1717–1718 годах, на месте еще более старых, деревянных.

Строитель ворот итальянец Доменико Трезини был знающим инженером и архитектором. В Петербург он прибыл еще в год закладки города и до самой смерти (в 1734 году) строил здесь крепостные сооружения, дворцы, храмы, частные дома, разрабатывал типовые проекты «обывательских строений», участвовал в постройке Александро-Невской лавры. По его проекту воздвигнуто на Васильевском острове здание Двенадцати коллегий, ныне занятое Ленинградским университетом. Трезини пользовался доверием и выполнял непосредственные поручения Петра, вникавшего во все подробности строительных работ в Петербурге. Сооружение Петровских ворот в крепости — своеобразный памятник и Петру, основателю города, и самому зодчему, первому строителю-архитектору невской столицы.

Фасадная, украшенная пилястрами стена нижнего яруса ворот облицована рустованными каменными блоками и прорезана полукружием центральной арки, с которой красиво сочетаются две глубокие ниши для скульптурных фигур. В левой нише установлена статуя богини войны Беллоны, в правой — богини мудрости Минервы, покровительницы ремесла, науки и искусства. Над аркой — огромный свинцовый герб, двуглавый орел (весом более тонны!)

Переход от нижнего яруса к верхнему и к завершающему композицию ворот фронтону с фризом удачно создают боковые завитки-волюты очень хорошего рисунка. Единство обоих ярусов подчеркнуто тем, что пилястры второго яруса тоже имеют рустованную поверхность. Плоскости стен второго яруса покрыты барельефами. Центральный барельеф над аркой, выполненный скульптором К. Оснером в дереве, изображает «чудесную» сцену из жития апостола Петра.

По церковному преданию, некоему Симону-волхву, доказывавшему, что языческие боги сильнее христианских, удалось посредством волшебства подняться в небо. В спор с ним горячо вступил апостол Петр, и бог, вняв молитве апостольской, низринул Симона-волхва с облаков назад, на землю, для вящего посрамления язычества. Специалисты считают, что эта сцена на барельефе символизирует победу царя Петра над шведским королем Карлом XII.

Несомненно, что Петровские ворота представляют собой интересный образец соединения мастерства архитектора с искусством скульптора.

Главной художественной и исторической достопримечательностью Петропавловской крепости является, конечно, монументальный собор. Автор его тот же Доменико Трезини, «полковник от фортикации», как титуловали его при императрице Елизавете Петровне, очень его ценившей.

Трезини заслуживал бы славы и почета, создай он одну лишь соборную колокольню в Петропавловской крепости. Увенчанный фигурой крылатого ангела с крестом, острый шпиль этой колокольни служит, по выражению архитекторов, главной доминантой города.

Колокольня была воздвигнута раньше собора, и потому в 1720 году Петр мог уже любоваться с ее верхнего яруса панорамой Петербурга. Еще через год золотой шпиль с ангелом взлетел над городом. Окончательно отделана была колокольня в 1725 году.

Но многие москвичи удивятся, узнав, что замысел этого шпиля родился не в Петербурге, а в Москве, где одна прекрасная колокольня — у Чистых прудов, в нынешнем Телеграфном переулке, — была некогда украшена такой же стройной иглой-шпилем. Здание это, известное под названием Меншиковой башни, сохранилось до наших дней и представляет собой одно из лучших в Москве сооружений Петровской эпохи. Архитектура Меншиковой башни и ее первоначального шпиля (сожженного молнией в 1723 году) и оказала влияние на архитектуру соборной колокольни в Петропавловской крепости.

Судьбу московского шпиля вскоре разделил и петербургский: его тоже расщепила и подожгла молния. Пожар перекинулся на здание собора… Это случилось в ночь на 30 апреля 1756 года, и потребовалось потом очень много труда, чтобы восстановить деревянные конструкции шпиля и собора.

Известен в истории анекдотический случай, когда комендант-смотритель Петропавловской крепости доложил императору Павлу, что шпиль колокольни покосился и грозит падением. Обследовать шпиль Павел поручил знаменитому механику Кулибину. Старик смело взобрался по деревянным внутренним стропилам к верхнему оконцу в шпиле, проверил прямизну по отвесу, а затем обследовал окно, из которого комендант смотрел на «покосившийся» шпиль. Оказалось, что покосился не шпиль, а… оконная рама!

В 1830 году ветхая обшивка шпиля и давшая крен фигура ангела были отремонтированы без лесов мастером-кровельщиком Петром Телушкиным. Изготовив веревочную снасть, смельчак долез до фигуры ангела, перебрался через шаровидное подножие фигуры и проложил себе канатную дорожку, которой пользовался затем в продолжение всех ремонтных работ на этой страшной высоте.

Однако деревянные конструкции Петропавловской иглы к середине прошлого столетия обветшали. Надо было заменить их. Архитектор К. А. Тон предложил надстроить колокольню, завершив ее обычной луковичной главой. Все своеобразие «петербургской доминанты» исчезло бы — лучшая городская вертикаль была бы безнадежно испорчена. К счастью для искусства, замечательный петербургский инженер Д. И. Журавский выдвинул другой проект: заменить деревянные конструкции металлическими.

Проект приняли. Шпиль не только был сохранен, но и чуть удлинен, в соответствии с пропорциями колокольни. Высота шпиля на металлическом каркасе — 56 метров, а вместе с колокольней шпиль и парящий над ним ангел превышают 122 метра. Нынешний ангел — третий по счету — сделан по рисунку Ринальди. Фигура ангела, укрепленная на вращающейся оси, может указывать направление ветра.

Сам собор, внутри разделенный на три корабля-нефа (наподобие латинской базилики), менее выразителен, чем колокольня, но с тех пор, как здание превратили в музей, оно очень выиграло. Исчезли светильники, канделябры, бесчисленные венки и украшения, загромождавшие прежде помещение. Теперь оно стало светлым, просторным.

Два продольных боковых нефа заняты царскими надгробиями. Петр умер еще до окончания постройки, прах его был позднее перенесен сюда, к алтарной стене собора. Поблизости, под беломраморными саркофагами погребены Елизавета, Екатерина II, Павел, Александр I, Николай I.

На соборном иконостасе вся живопись расчищена — теперь ей больше не угрожают коптящие лампады и свечи. Главным живописцем был здесь большой мастер Андрей Меркурьев.

…В ансамбль Петропавловской крепости входят и другие памятники русской архитектуры XVIII–XIX веков. Среди них так называемый Ботный домик Петра, где некогда сохранялся доставленный сюда из Москвы «дедушка русского флота» — маленький ботик, ныне сберегаемый в военно-морском музее на Стрелке Васильевского острова.

К архитектурным памятникам крепости относятся Инженерный дом, Комендантский дом, Комендантская пристань с Невскими воротами и Монетный двор, основанный еще при Петре I. В наше время здесь был изготовлен вымпел, доставленный на Луну советским космическим кораблем.

И наконец, Трубецкой бастион — самое мрачное и очень запоминающееся место в этом большом и сложном заповеднике. И хотя водят вас по камерам, коридорам, карцерам и страшным лестничным переходам приветливые ленинградские экскурсоводы, вы чувствуете всю тяжесть этих стен, холод металла, давящий полумрак помещений.

Все это принадлежит прошлому, но мы не вправе забывать о тех, кто бестрепетно прошел здесь испытание камнем, холодом, железом, одиночеством. Люди эти огнем сердец своих победили мрак и холод, они здесь творили, мыслили, боролись, и тюремщики боялись своих узников неизмеримо больше, чем узники тюремщиков.

По ночам, когда для пропуска судов разводят мосты на Неве, конный памятник Петру, знаменитый Медный всадник, освещается лучами прожекторов. Если вы пойдете ночью к этому монументу, не забудьте посмотреть на разводку Дворцового моста! Даже ленинградцам не часто случается видеть, как мосты разводят — горожане спят в эти часы…

Однажды мы, группа литераторов — гостей Ленинграда, поздней ночью пришли к Неве, чтобы перебраться на Васильевский остров. Пронзительный свисток милиционера заставил нас опомниться почти посреди моста, когда, можно сказать, прямо из-под ног наших начал вздыбливаться средний пролет. Огромный, со всеми своими троллейбусными мачтами и проводами, с трамвайными рельсами, перилами и мостовыми, он пошел вверх, как в сказке, и стал стеной. Милиционер потребовал было у нас паспорта, чтобы оштрафовать нарушителей порядка, но, узнав, что мы приезжие, смягчился.

Потом, на реке, в разведенном пролете, долго мерцали, сменяя друг друга, зеленые и красные бортовые сигнальные огни кораблей, а их белые топовые фонарики на мачтах проплывали вровень с нами, пока мы стояли на мосту. Попасть на тот берег мы уже не могли, и просидели до утра у Медного всадника. В сильном беспощадно резком световом луче видна была каждая жилка на бронзовых мускулистых ногах коня, заметен был даже слабый налет прозелени на развевающихся одеждах всадника.

…Парижского ваятеля звали Этьен Морис Фальконе. Он был уже знаменит, принят в лучших салонах французской столицы, слыл острословом и фрондером, дружил с Дидро. Его «Купальщицу» и «Пигмалиона» купили раньше, чем резец мастера в последний раз прикоснулся к их мраморным телам. Можно исписать целые фолианты, рассуждая о скульптурном искусстве, о стилях, о мастерстве, но все слова слабее одного простейшего наблюдения: посмотрите на кусок дикого камня в мастерской ваятеля, а потом — на рожденное из этого камня человеческое тело, живое, вечно прекрасное. Вот тогда легко понять, почему древние сравнивали ваятелей с богами. Таким замечательным даром владел и Фальконе.

Успех «Купальщицы» был таков, что ваятелю предложили место главного скульптора на знаменитом Севрском фарфоровом заводе. Почти двадцать лет Фальконе создавал в глине и гипсе героев античной мифологии, рисовал декоративные узоры, лепил амуров, нимф, цветы. Фигуры, рожденные фантазией мастера, превращались в фарфоровые статуэтки. Они были аллегоричны, изящны и легки, но отличались от остальных изделий этого жанра какой-то беспокойной скрытой силой, почти тревожной. Окруженный фарфоровыми безделушками, мастер мечтал об искусстве большом и монументальном, он чувствовал, что такое искусство посильно ему. Он владел пером, и на журнальных страницах утверждал право искусства на высокие чувства, благородные страсти. Он мечтал об искусстве, способном облагораживать людей.

Мастеру было уже около пятидесяти лет, когда он узнал о том, что в далекой северной столице, на берегу самой полноводной в Европе реки, должен возникнуть некий величественный памятник в честь основателя города и реформатора страны.

Идея создания памятника Петру на Сенатской площади возникла в России давно, еще при жизни самого императора. В 1720 году замечательный скульптор-итальянец Карло Растрелли (старший) начал работать над конной статуей Петру. Выдержанная в духе барокко, она представляла Петра властным императором, восседающим на спокойном и важном коне. Символом величия и славы служил лавровый венок, венчавший голову Петра. Статуя Растрелли, отлитая в 1747 году, опоздала: барочный памятник уже не отвечал вкусам пятидесятых-шестидесятых годов, тяготевшим к раннему классицизму — большей выразительности и ясности линий, идейной глубине, более сложной символике.

При Екатерине II Сенат, приняв во внимание «высочайшее» мнение, вынес указ о новом памятнике Петру, подчеркивая, что монумент Растрелли «не сделан искусством таким, каковым должно представить столь великого монарха и служить к украшению столичного города Санкт-Петербурга» (впоследствии эту статую установили перед зданием Михайловского замка — резиденции Павла).

Указ о будущем памятнике Петру был вынесен, требовалось найти исполнителя. И вот философ Дидро пишет императрице, что исполнитель найден: им может быть только скульптор Фальконе!

Это была не первая кандидатура — русские послы в западных столицах уже вели переговоры с некоторыми скульпторами. Услыхав о рекомендации Дидро, русский посол в Париже князь Голицын согласился с философом, хотя кое-кто из художников, ближе знавших Фальконе, предостерегал посла: дескать, Фальконе — это не тот человек, что пригоден для придворной жизни и общения с императрицей. Да и сам Дидро не расточал в письмах к Екатерине одни похвалы скульптору. Вот как характеризовал он ваятеля императрице:

«В нем бездна тонкого вкуса, ума, деликатности, и вместе с тем он неотесан, суров, ни во что не верит. Добрый отец, а сын от него сбежал… Любил до безумия любовницу и свел ее своим нравом в могилу. Корысти не знает…»

Да, этот человек не знал корысти! Во время переговоров о сроках и плате за работу Фальконе запросил вдвое меньше, чем другие его коллеги, так что Голицын даже посоветовал скульптору «накинуть» сто тысяч. Скульптор отверг это предложение наотрез.

И вот кибитка, дорога, Россия. Стареющий мастер ехал в чужую страну не один. Все тяготы и все радости дальнего пути делила с ним его талантливая и прелестная ученица, семнадцатилетняя девушка-скульптор Мари Анна Колло. Она очень смутно представляла себе город, куда они ехали, но мечтала помочь любимому метру в его важной и трудной задаче, хотя личность императора Петра была для нее уже только историей.

А сам метр хорошо помнил, как в дни его отрочества Европа взволновалась вестью о смерти северного повелителя-исполина, как из уст в уста ходили рассказы о подробностях. Петр простудился, работая по пояс в ледяной воде: в дни зимнего наводнения он спасал людей с засевшего на мели судна.

Императрица встретила ваятеля ласково, даже удостоила дружеской переписки, восхищаясь тонкостью его ума и силой творческого энтузиазма.

Но Фальконе скоро утомил царицу своей требовательностью и той серьезностью, с какой он относился к своей задаче. И тогда императрица переложила заботу о ваятеле на плечи царедворца И. И. Бецкого, сиятельного президента Российской академии художеств.

Это был человек своеобразный и отнюдь не злой, известный широкой благотворительностью и имеющий немалые заслуги перед русской культурой. Однако Иван Бецкой сам проектировал памятник Петру и ревниво относился к более счастливым соперникам.

Чудаковатый проект Бецкого был изложен на французском языке в обстоятельной и велеречивой записке. Бецкой представлял себе памятник с длиннейшей надписью на пьедестале, напоминающем комод. Конную фигуру он хотел окружить пышными медальонами и атрибутами славы. А сам царь, по замыслу Бецкого, должен был одним глазом охватывать Адмиралтейскую верфь, дворец, Петропавловскую крепость, другое же царское око устремлялось на фасады Академии наук и Академии художеств, и далее — на Финляндию и даже Эстляндию.

Фальконе смешила и сердила эта безвкусица. Но упрямый вельможа-чудак, всерьез вообразивший себя соавтором проекта, испортил скульптору немало крови. Когда же ваятель представил двору небольшую модель и рисунки будущего памятника, пошли слушки, темные пересуды.

В самом деле, нечего сказать: полураздетый, босой царь на взбесившемся жеребце, накрытом звериной шкурой вместо седла!.. Но хотя Екатерина знала об этих пересудах, она поняла, что перед ней нечто действительно новое и необычайно талантливое — и «крамольный» проект монумента был августейше утвержден. Началась трудная пора воплощения замысла.

У Фальконе был большой опыт в скульптурном изображении людей, но лепить лошадей ему не случалось. А ведь задуманный им конь был необычен, как огненный скакун бога Аполлона, как непокорный Пегас, взнесенный над бездной. И скульптор принялся с терпением подлинного художника изучать натуру.

В конюшне графов Орловых он наблюдал чудесных арабских жеребцов. Каждый день перед глазами скульптора взлетал на искусственное деревянное возвышение лучший наездник царской конюшни. И даже сам герой конных атак турецкой войны, генерал Мелиссино, симпатизировавший ваятелю, проделывал для него в манеже взлеты на крутизну.

Ваятель ловил эти движения, следил за каждым мускулом упругих конских ног, за изгибом шеи, движением всадника, взмахом руки… Говорили, что в лице и фигуре генерала Мелиссино было что-то общее с Петром. И скульптор без конца рисовал, мял глину, уточняя, выискивая, совершенствуя образ, отбрасывая десятки, сотни вариантов.

За этой работой шли годы. Целых двенадцать лет потребовалось, чтобы подготовить и отлить в гипсе модель памятника уже в натуральную величину: она была закончена лишь в 1778 году.

Долго не давалась скульптору голова Петра. В выражении лица нужно было сочетать волю, ум, суровость, властность, устремленность в будущее, непреклонность и порыв.

Скульптор порой отчаивался, но за эти трудные годы исканий его помощница и друг Мари Анна Колло и сама стала законченным художником. Она работала рука об руку с Фальконе и оставила нам, в частности, чудесный бюст ваятеля, выставленный в Государственном Эрмитаже и дающий ясное представление о живом, темпераментном лице мастера.

Несмотря на кратковременный и несчастный брак с сыном Фальконе, Пьером, она осталась преданным другом скульптора до его смерти.

Именно этой молодой женщине удалось найти верный образ Петра, она вылепила его голову. Змею, попираемую ногой коня, изваял для монумента русский скульптор Ф. Г. Гордеев.

Но какой пьедестал мог нести такую скульптуру?

Еще в первые годы после приезда в Россию Фальконе потребовал для памятника скальный камень необыкновенных размеров. Условия, которым должен отвечать камень-постамент, были широко оглашены.

И вот из деревни Лахты явился крестьянин, сообщивший, что лежит верстах в десяти-двенадцати от окраины Петербурга громадная скала. Мужики называют этот камень «гром»: расселина в нем есть от грозового удара. И будто сам царь Петр не раз забирался на лахтинский камень, обозревая окрестности, и даже след ботфорта оставил на мшистой поверхности скалы.

Когда скульптор потребовал, чтобы камень-«гром» был доставлен на Сенатскую площадь, Бецкой сперва было запротестовал, но, сообразив, что доставка в город такой махины прославит его самого, приказал начать работы.

Прорубили в лесу широкую просеку, подвели под монолит помост-платформу. Литейный и кузнечный мастер Емельян Хайлов отлил из меди желоба и шары — самые первые в мире шарикоподшипники! Опутанный канатами камень весом 1600 тонн медленно двигали на шарах-катках. Чтобы не терять времени, четыре десятка каменщиков работали на движущемся камне, сбивая ненужные выступы и создавая форму волны.

До залива пришлось двигаться таким образом девять верст. Потом скалу погрузили на устойчивый плот с бортами, и два корабля отбуксировали его морем и Невою до места выгрузки.

Выгрузили камень в присутствии всего царского двора и даже прусского гостя — принца Генриха. Была высечена медаль, посвященная перевозке камня. Надпись гласит: «Дерзновению подобно, генваря 20-го, 1770».

Отношения с Бецким окончательно испортились, когда скульптор приказал фута на два отсечь верхнюю часть скалы, чтобы соразмерить постамент с фигурой. Взбешенному царедворцу Фальконе презрительно бросил: «Не изваяние для ради постамента, а наоборот!»

В стране происходили крупные события. В Петербурге часто теперь произносили имя Пугачева. Работные люди, с которыми приходилось сталкиваться скульптору, делались все угрюмее и молчаливее. Фальконе видел, как при известии о казни Пугачева иные горожане снимали шапки и тихонько крестились… Двору было не до ваятеля! Когда же он окончил фигуру в гипсе и открыл посторонним доступ в свою мастерскую, богатые петербургские купцы и чиновный люд возмутились тем, что увидели: «Усищи ужасно к лицу прилеплены и одежда русская, противу коей царь боролся!» Императрица отказалась посетить мастерскую скульптора и запретила сыну — цесаревичу Павлу — смотреть монумент.

За отливку статуи никто в России браться не хотел, иностранцы требовали несусветной суммы. Надо было приниматься за дело самому скульптору. Вместе с литейщиком, пушечных дел мастером Емельяном Хайловым он подбирал сплав, делал пробы — ваятелю пришлось впервые учиться искусству литья.

Наконец нашли состав и начали отливку. Внезапно, в самый решительный миг, глиняная форма треснула, расплавленный металл хлынул в мастерскую, вспыхнул пожар. Рабочие бросились врассыпную. Спас положение Емельян Хайлов. Он ринулся к пролому, сам обжегся, но предотвратил катастрофу. Все же статую пришлось отливать заново.

Однако и повторная отливка имела незначительные изъяны, и недоверчивый Бецкой потребовал новой переливки. Лишь ценою напряжения всех своих сил ваятелю удалось отменить это распоряжение, после чего изъяны были исправлены чеканкой, с самыми незначительными затратами.

Тем временем по городу распространились слухи, что Фальконе вообще-то имеет лишь техническое касательство к памятнику, а идея принадлежит Бецкому. Скульптор не выдержал травли, сплетен, козней. Оскорбленный и разгневанный, так и не дождавшись установки памятника на постамент, он вместе с Мари Колло уехал на родину. Силы его были подорваны, через несколько лет его не стало. Мари намного пережила своего учителя: застала приход в Париж русских казаков, дожила почти до кончины Наполеона.

А в России, через четыре года после отъезда Этьена Фальконе, происходило великое торжество на Сенатской площади Петербурга, и среди многотысячной толпы стоял молодой красивый человек с удивительным взором, будто способным проникать сквозь камень. Это был Александр Радищев — в то время начальник Петербургской таможни, будущий автор «Путешествия из Петербурга в Москву». Он и оставил в письме к своему другу лучшее описание торжества открытия памятника Петру.

Он видел, как строились полки, как вышла из царской шлюпки и проследовала к зданию Сената Екатерина, как вслед за тем, в порфире и короне, она появилась на балконе Сената. В тот же миг упали полотняные щиты, заслонявшие памятник, и открылся всем взорам Медный всадник на гранитной скале! А сам ваятель, уже больной и старый, узнал об открытии петербургского монумента лишь из журнальных сообщений.

Мы же, гости и жители Ленинграда, люди, воспитанные социалистической страной, не забываем о создателях той красоты, что досталась нам и от прошлых веков. В нашей благодарной памяти всегда будет жить имя творца Медного всадника — статуи, вдохновившей великого поэта России на создание «Медного всадника» — поэмы!

Воздействие на нас великого произведения архитектуры во многом зависит не от авторского замысла, даже не от претворения его в жизнь, а от того, в каком виде и окружении памятник дошел до нас: не искажен ли он безвкусными переделками или неудачным соседством, не нарушено ли то единство, о котором заботился автор.

В Ленинграде мы уже не раз, например, на пути к Петропавловской крепости, поражались тому, как зодчим XVIII–XIX веков удавалось создавать стилистическое единство из разнородных, даже противоречивых элементов. Одним из высоких образцов такого единства является главный архитектурный ансамбль города — его Дворцовая площадь.

Слагался этот ансамбль веками, в него вложен талант очень разных мастеров архитектуры, но для нас он неразделим. Это одна из художественных святынь России. Дворцовая площадь Ленинграда, как и Красная площадь Москвы, кажется нам такой цельной, будто она так вот сразу и возникла, созданная колдовским искусством какого-нибудь джинна из арабских сказок — того, что предлагал властелину во мгновение ока воздвигнуть чудо-город.

Дворцовую площадь мы знаем такой же, какой знали ее наши отцы и будут знать внуки. Есть у нее удивительное свойство: во все времена она созвучна любому душевному настрою тех, кто к ней приходит. Попробуйте, испытайте сами! Ведь на эту площадь можно, скажем, прийти ночью, одному… и поймешь, что это отличный способ избавиться от докуки мелких огорчений. А можно на эту площадь «влиться каплей с массами», прийти сюда, например, с колоннами первомайских демонстрантов, и обрести иное, ни с чем не сравнимое ощущение — причастности к великому и прекрасному общему…

Одним из творцов этой величавой площади, автором Зимнего дворца, был русский зодчий, итальянец родом, Варфоломей Растрелли.

В Россию он приехал вместе с отцом — скульптором Карлом Растрелли — в 1716 году, еще юношей и по дороге, в Кенигсберге, увидел Петра. «Северный властелин», о ком так много говорили в Европе, как раз ехал за границу и пожелал побеседовать с приглашенным в Россию скульптором-итальянцем.

Беседа эта произвела на юношу огромное впечатление. Вскоре он тоже вступил «в царскую службу» в качестве ученика и помощника отца. Этот-то юноша помощник и стал одним из величайших зодчих молодой России.

Уже Растрелли-старший довольно быстро обрусел и перестал нуждаться в услугах переводчика. А Растрелли-сын, проведя всего несколько лет за пределами России для пополнения архитектурного образования, уже более не покидал нашей страны до самой своей смерти. Мастера-каменщики звали его Варфоломеичем, а фамилию переделали в «Расстреляев».

Творчество Растрелли всецело принадлежит России. Он зорко присматривался к самобытной архитектуре древней Руси, изучал ее так же пристально, как это делал в свое время его земляк и предшественник, зодчий Аристотель Фиоравенти. Это и позволяет исследователям творчества Растрелли говорить, что в нем отразилась Русь со всем ее прошлым, с наследием веков и с новыми, современными Растрелли настроениями, пришедшими с Запада.

До Варфоломея Растрелли у нас в стране не было архитектора, которого знала бы вся Россия. Зданиями Растрелли народ гордился, они становились лучшим украшением городов и великолепных загородных имений. Растрелли — один из создателей и самый яркий представитель того архитектурного стиля, который вошел в мировую историю искусств под названием петербургского барокко.

Архитектурный стиль барокко раньше всего появился в Италии XVI века, сменив искусство Ренессанса (Возрождения), в свою очередь пришедшее на смену готике, романскому, византийскому стилям средневековья. Само слово «барокко» значит: странный, причудливый. Это искусство прославляло абсолютизм в пору его расцвета, воспевало величие трона и церковных престолов, но вместе с тем выражало и новые представления о человеке, о бесконечном разнообразии мира, его вечной изменчивости, динамике, неустойчивости.

Постройки стиля барокко поражают грандиозностью, необыкновенной пышностью, обилием украшений, тревожной игрой светотени. Прямые, спокойные линии, свойственные постройкам эпохи Возрождения, сменяются линиями кривыми, беспокойными. Создается впечатление непрерывного, нервного движения архитектурных форм и линий.

Меняется самый план зданий! Где зодчий Возрождения избрал бы уравновешенный круг, там мастер барокко берет капризный овал. Где прежде разбивали строгий квадрат, там — для барочного здания — квадрат удлиняется в прямоугольник. Зодчий и скульптор работают теперь на постройке рука об руку с живописцем. И это сотрудничество подчас ставит себе целью достижение почти театрального эффекта, особенно в обработке интерьеров: стены будто раздвигаются, потолок либо становится зрительно выше, либо даже вообще как бы «исчезает» — плафон имитирует небо в облаках, бесконечно отдаленное от зрителя.

От обилия украшений — масок, картушей, завитков, скульптурного орнамента — подчас просто рябит в глазах. В храмах, как и в больших дворцах, зодчие барокко стараются слить несколько внутренних помещений в одно огромное целое, залитое светом из высоких окон.

Вечерами в дворцовых залах тысячи свечей, вставленных в замысловатые канделябры, озаряли живописные плафоны и лепнину потолков, играли на лакированной мебели, на гнутых поверхностях карнизов, парных пилястр и бронзовых подставок, на раскрашенных скульптурных группах. Особенной затейливостью отличалось капризное барокко Франции накануне революции.

В Россию отзвуки барокко проникли в начале XVII века и слились здесь с тем «узорочьем», которое стало излюбленной декоративной манерой русских мастеров XVII столетия. В русском, так называемом нарышкинском барокко очень мало «пришлого» — лишь отдельные архитектурные элементы западного склада пришлись по вкусу русским зодчим. В основе же русских построек XVII века лежат глубоко национальные традиции передового зодчества XVI века, воплощенные в храме Василия Блаженного, Дьяковской церкви, от которых нетрудно, как мы уже видели, проследить путь к церкви Покрова в Филях, к Бухвостову…

Следующая же стадия русского барокко теснее связана с общеевропейским течением. Элементы западного барокко вводили в русскую архитектуру либо зодчие, прибывшие из-за границы (Леблон, Трезини), либо те, кто ездил туда учиться (молодой Растрелли, архитекторы Земцов, Еропкин). Своего расцвета стиль барокко достиг в России при Елизавете и в начале царствования Екатерины. Лучшими произведениями растреллиевского барокко можно считать такие сооружения, как Андреевская церковь в Киеве (мы стояли рядом с ней, когда рассматривали фундаменты древнейшей Десятинной церкви на Старокиевской горе, но в ту минуту не хотелось отвлекаться даже на творение Растрелли), как великолепный строгановский дворец на Невском или воронцовский дворец на Садовой, близ Гостиного двора.

Есть, кстати, в Ленинграде и площадь, носящая имя великого архитектора: «площадью зодчего Растрелли» называется теперь бывшая Екатерининская площадь перед Смольным собором. Этот великолепный пятиглавый, необычайно смело решенный в барочных формах собор был заказан мастеру самой императрицей Елизаветой: перед смертью она собиралась стать монахиней Смольного монастыря и «замаливать грехи» в соборе.

Здание Смольного собора — один из шедевров петербургского барокко. Уже после смерти Растрелли другой большой архитектор, представитель раннего классицизма, Кваренги, проходя мимо растреллиевского Смольного собора, никогда не забывал снять шляпу, отвесить низкий поклон и воскликнуть с восхищением: «Экко уна чиеза!» («Вот это церковь!»).

Но главное творение Растрелли — Зимний дворец на площади у Невы.

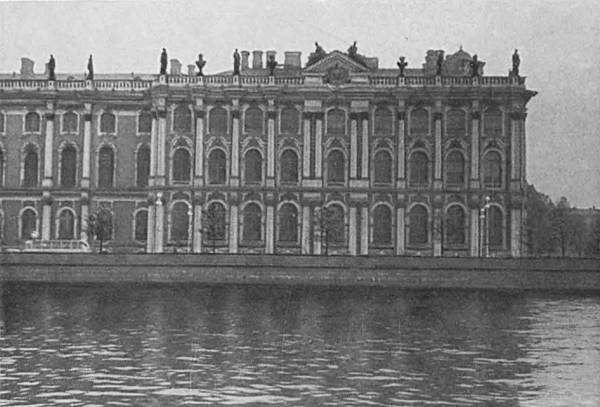

Здесь, на этой площади, все исполнено красоты и того торжественного спокойствия, что присуще наиболее совершенным созданиям монументального искусства. Над Дворцовым мостом, ведущим к площади со стрелки Васильевского острова, да и над самой площадью всегда веет солоновато-свежим морским ветром, и чувствуешь, что даже небо с его облаками или звездами включено в ансамбль этой площади, созданной не только фасадами домов: в это единство входит и камень, и бронза, и воздух, и свет, и тени, и простор небесный, потому что посреди площади возносится в вышину гранитный монолит колонны, увенчанной крылатым ангелом. За колонной — украшенный статуями фасад Зимнего дворца.

Поколения архитекторов учились у этого здания искусству композиции, да и сейчас студенты «разучивают» его, как музыкант — оперную партитуру.

Если мы представим себе размеры соседствовавших с ним некогда сооружений, станет ясно, каким колоссом выглядел два века назад этот дворец, протяженностью почти в четверть версты (в нынешних мерах — 210 метров). Легко ли было зодчему избежать монотонности, скуки, ритмического однообразия в таком длинном строении? Присмотритесь, какими средствами Растрелли избежал всего этого, оживил фасады, придал дворцу ликующий, торжественный и нарядный вид.

Прежде всего обратите внимание на все углы и выступы здания, обработанные с таким искусством, что богатейшая игра светотени бесконечно разнообразит дворцовые фасады. Они расчленены по вертикали на два яруса, каждый из которых декорирован колоннами. Первый ярус соответствует первому этажу, второй объединяет два верхних этажа — парадный второй и жилой третий.

Заметьте, как решен фронтон над тремя въездными арками со стороны площади, как четок ритм колонн, какую торжественность придают фасадам скульптурные маски, наличники, декоративные вазы, статуи. Красоту архитектурных форм подчеркивает и раскраска: на зеленых фасадах празднично выделены белые столбы колонн, рисуется весь барочный орнамент.

Архитектура Зимнего дворца — настоящий гимн, а вместе с тем и эпилог целой главы в истории русского искусства — растреллиевского барокко. Это последнее по времени и одно из самых совершенных произведений этого причудливого стиля.

В год смерти Пушкина (1837) большой пожар, вспыхнувший во дворце, принес огромные разрушения. Погибла вся внутренняя отделка. Черный, обгорелый фасад даже отдаленно не напоминал о былом великолепии. Император Николай потребовал немедленной и полной реставрации дворца, что и было выполнено под руководством В. П. Стасова и А. П. Брюллова. В течение одного года здание возродилось из пепла, причем работы велись в нечеловеческих условиях.

Вот как современник описывает труд реставраторов Зимнего дворца:

«Чтобы работа была кончена к сроку, назначенному императором, понадобились неслыханные усилия… Во время холодов от 25 до 30 градусов шесть тысяч неизвестных мучеников, мучеников без заслуги, мучеников невольного послушания, были заключены в залах, натопленных до 30 градусов для скорейшей просушки стен… Эти несчастные, входя и выходя из этого жилища великолепия и удовольствия, испытывали разницу в температуре от 20 до 60 градусов… Те из несчастных, которые красили внутри натопленных зал, были вынуждены надевать на головы нечто вроде шапок со льдом…»

Внутренняя отделка помещений была решена по-новому, и лишь некоторые интерьеры, в частности знаменитая Иорданская лестница в северо-восточном углу, воскресли после реставрации в том виде, какими их задумывал Растрелли. Но и более новые залы — бывший тронный, или Георгиевский (где сейчас можно увидеть уникальную карту Советского Союза, выполненную из 45 тысяч самоцветных камней), Малахитовый зал, Военная галерея 1812 года (ее отделку выполнил К. Росси), концертный зал, Гербовый — представляют собою великолепные образцы внутреннего дворцового убранства.

Сейчас Зимний целиком входит в комплекс зданий одной из величайших художественных сокровищниц мира — Государственного Эрмитажа. Кроме Зимнего дворца, музей занимает помещение Малого Эрмитажа, Старого Эрмитажа, Эрмитажного театра и Нового Эрмитажа. Все эти здания связаны с дворцом в единый огромный комплекс с фасадами на Неву и на Дворцовую площадь.

Название «Эрмитаж» впервые получило именно здание Малого Эрмитажа, построенное архитектором Ж. В. Валленом-Деламотом для Екатерины II и узкого круга ее приближенных. Слово «Эрмитаж» означает уединенный, пустынный приют отдохновения, тихий уголок. Малый Эрмитаж, непосредственно примыкающий к Зимнему дворцу, представляет собой красивый павильон с двумя светлыми галереями, между которыми, на уровне второго этажа, находится знаменитый висячий сад. В павильоне поместили в 1764 году большую партию картин, привезенных из-за границы, — эта коллекция и положила начало музею, ставшему впоследствии одним из самых богатых в мире.

Когда, побывав в залах Эрмитажа, выходишь снова на площадь, открывается взору ее противоположная сторона — с аркой Росси, которая связывает воедино два огромных корпуса, где некогда помещался Генеральный штаб и другие государственные учреждения.

Эти корпуса Росси построил в 1819–1829 годах, а в 1834 году была открыта посреди площади Александровская колонна. Еще через несколько лет архитектор А. П. Брюллов замкнул перспективу площади зданием штаба гвардейского корпуса, связав его с другими сооружениями. Вот как длительно и бережно создавали зодчие этот градостроительный шедевр — Дворцовую площадь.

А судьба самого Растрелли?

Ее нельзя назвать счастливой. Зимний дворец был начат при Елизавете в 1754 году, а закончен при Екатерине, когда растреллиевское барокко уже перестало отвечать требованиям «последней моды», вкусам двора и самой императрицы. Екатерина отдавала предпочтение архитектуре классицизма, работам Валлена-Деламота, Джакомо Кваренги, Камерона, а Растрелли дали почувствовать холодное отношение царицы и ее вельмож. В частности, сыграл свою роль и приказ о подчинении Растрелли все тому же И. И. Бецкому, ведавшему Канцелярией от строений.

Получавший раньше все указания непосредственно от императрицы, Растрелли, узнав об оскорбительном для «обер-архитектора» приказе, был вынужден подать в отставку. Он покинул Петербург и через семь лет, забытый всей столичной знатью, умер в Митаве.

Когда для смертного умолкнет шумный день,

И на немые стогны града

Полупрозрачная наляжет ночи тень…

То, что я попытаюсь передать здесь, — невымышленный рассказ о первой моей «сознательной» поездке в Ленинград. Спутница моя была экскурсоводом в Совторгфлоте, отлично знала архитектурные памятники города и учила меня постигать их красоту. Впрочем, их всегда постигаешь наново, когда бы ты ни попадал в этот город. Сюда интересно приезжать по воде и прилетать, но, на мой взгляд, все-таки самый приятный и лучший способ очутиться в городе на Неве — это скорый поезд. Бодрствуя в вагонном купе, когда свистит за окном мрак и мигают дальние огни, лучше чувствуешь расстояние, лучше готовишь себя к встрече с Ленинградом.

В ту памятную поездку мы читали Пушкина. В купе был еще один попутчик, он сказал: «Да, в Питер без Пушкина нельзя!» И мы полюбили этого человека.

Поезд наш приходил в город не утром, а поздним вечером. Уже в Чудове, где мост через Волхов, стало смеркаться, но привычная ночная тьма не сгустилась, потому что кончался май, и северная часть неба оставалась совсем дневной, только южный край горизонта как-то странно мрачнел. Промелькнули блоковские дачные пригороды, потом привокзальные огни, и чуть ли не прямо с поезда мы оказались посреди Невского проспекта.

Конечно, для людей привычных в этом ничего удивительного нет. Московский вокзал обращен фасадом к Невскому проспекту. Когда-то здесь кончалась дорога почтовых троек и вылезали из кибиток приезжие москвичи. Потом провели железную дорогу (по царской линейке), и почтовую станцию сменил вокзал. Вот потому и удобно приезжать в Ленинград поездом — попадаешь сразу в сердце города.

…Еще стоял на привокзальном сквере конный памятник Александру III с надписью, сочиненной Демьяном Бедным:

Мой сын и мой отец при жизни казнены,

А я, пожав удел посмертного бесславья,

Торчу здесь пугалом чугунным для страны,

Навеки сбросившей ярмо самодержавья.

Памятник был беспримерен. Я никогда не мог понять, как царское правительство позволило поставить в столице в 1909 году такой ярко обличительный монумент. Макет или модель памятника в Музее скульптуры не дает представления о том, как этот памятник выглядел на площади, в особенности с близкого расстояния, когда прямо над головой вдруг тяжко нависал чудовищный царский сапожище и были видны очи коня, затянутого уздой так, что конская шея трещала и глаза наливались кровью…

Автор памятника, замечательный русский скульптор Паоло Трубецкой, проживший большую часть жизни в Италии, создал произведение огромной саркастической силы, выразив свое отношение к самодержавию как нельзя яснее: солдафон в полицейской форме и с плоской барашковой шапкой на голове, завалясь назад, круто затягивает поводьями тяжеловесного коня. Тот с трудом несет всадника, согнул шею, затянут уздой и сдавлен шенкелями, но где-то в этом коне уже начинает копиться гнев. Рассказывают, что вдовствующей императрице Марии Федоровне на открытии памятника сделалось дурно, когда спала завеса, и бронзовый тяжеловесный всадник-император предстал перед взорами толпы.

…Едва только сквер и памятник Александру остались позади, началась загадочная ворожба белой майской ночи. Мы шли по Невскому к Адмиралтейству, и одно чудо торжественно сменялось другим.

Предметы потеряли свои тени, подобно герою известной сказки Адельберта Шамиссо. Можно подумать, что при таком освещении любоваться архитектурой нельзя, ведь зодчество имеет дело с перспективой, пространственными формами, оживляемыми игрой света и тени. Без них она мертва. Отнять эту игру у здания — то же, что оборвать у цветка лепестки. Но эта архитектура не умирала в полупрозрачной ночной мгле, а лишь теряла свою каменную тяжесть, становилась невесомо воздушной, зыбкой, как во сне.

На память приходили сказки о городах-призраках, о подводных царствах, где дворцы, статуи, мосты и каменные арки видны зачарованному пришельцу сквозь чуть колеблемую морскую воду. Помните такой город в сказке Сельмы Лагерлеф о приключениях Нильса с дикими гусями? Кто не мечтал побродить по такому волшебному городу! Оказалось, что это совсем нетрудно — нужно только приехать белой ночью в Ленинград.

Все было совсем как в тех, навеки запавших в нашу память пушкинских строках, что знакомы с детства. Вот когда постигаешь их абсолютное совершенство и точность! Музыка их звучала как лейтмотив всего, что здесь развертывалось перед глазами: два ясных ряда спящих громад вдоль величавой пустынной улицы, и чугунный узор оград, и светлая игла впереди.

Стихи и город так созвучны, будто силой этих-то строк и рождена вся поэзия здешнего ночного света, одухотворенного камня и задумчивой воды с отраженным в ней спящим городом.

Может показаться, будто в таком поэтически приподнятом душевном состоянии не станешь интересоваться искусствоведческими подробностями. Это неверно! Поэзии никогда не мешают даже крупинки знания — нарушить поэзию могут только невежество и пошлость.

Мы долго простояли на Аничковом мосту через Фонтанку. Кто не знает, хотя бы по иллюстрациям, знаменитых укротителей коней, изваянных скульптором П. К. Клодтом? Но только тот сполна оценит силу этих скульптурных групп, кто здесь, на мосту, приглядится к четырем огненным животным. Прекрасны обнаженные тела смелых юношей-укротителей, прекрасно напряжение борьбы, вольны и совершенны схваченные ваятелем позы.

А в названии моста сохранилась память о сподвижнике Петра полковнике Аничкове, который командовал Астраханским пехотным полком, расквартированным в слободе за Фонтанкой. Первый мост, выстроенный солдатами этого полка через Фонтанную реку, был деревянным. В своем нынешнем виде мост существует с 1841 года.

Многих приводит в недоумение название реки — Фонтанная. Оказывается, для фонтанов Летнего сада в петровские времена повели воду от Пулковских высот. Был прорыт двадцативерстный Лиговский канал от Пулкова до Бассейной улицы, где устроили бассейн для приема воды. Речка, бравшая начало от Невы и снова впадавшая в Неву, превращая в остров адмиралтейскую часть города, называлась тогда Безымянным ериком. Она оказалась на пути водопровода, было решено подать воду через нее по трубам. От этих «фонтанных» труб Безымянный ерик и получил название Фонтанной реки, Фонтанки.

На набережной Фонтанки запоминается огромный Аничков дворец. Он был построен для фаворита Елизаветы — Алексея Разумовского. Позднее в этом дворце блистала на придворных балах Наталья Николаевна Пушкина. Начинал постройку архитектор Земцов, продолжал Дмитриев, затем переделывал фасады Растрелли, строил один корпус Кваренги, а в XIX веке фасады вновь перестраивали другие зодчие. При Советской власти в Аничковом дворце был сначала музей, а в 1937 году весь огромный дворец, занимающий вместе с садом целый квартал по Невскому проспекту, стал Дворцом пионеров.

Но позвольте вернуться к памятной белой ночи, что привела нас на Невский.

Здесь, на оси проспекта, на пространстве, которое можно не спеша обойти часа за два, сосредоточены главные архитектурные шедевры великого зодчего Карла Росси. Полвека назад Игорь Грабарь писал о них: «Настанет время, когда будут приезжать смотреть на эти великолепные произведения Росси, как ездят смотреть мастеров Ренессанса в Италию».

Архитектор Карл Росси (1775–1849) — уроженец Петербурга, сын известной танцовщицы екатерининских времен Гертруды Росси. Первым учителем его был архитектор Бренна, построивший по проектам Баженова Михайловский замок — резиденцию Павла I. Росси завершил свое архитектурное образование за границей, во Флоренции, затем получил назначение в Москву. Пожар 1812 года уничтожил в Москве, около Арбатских ворот, интересное и нарядное театральное здание, построенное Росси.

С 1816 года зодчий вновь работает в Петербурге и здесь в очень короткий срок создает несколько грандиозных ансамблей.

Редкому зодчему выпадало счастье видеть воплощение своих больших градостроительных замыслов, и именно Росси достиг этого благодаря своей удивительной энергии и огромной силе дарования. Он принадлежал к числу дерзких и смелых мечтателей, архитектурные замыслы его были необыкновенно широки уже в молодости, но они никогда не бывали беспочвенными фантазиями, они были осуществимы, и Росси это горячо доказывал. Не сооружение отдельных домов, даже таких выигрышных, как театры, дворцы, храмы, захватывает его воображение — он был именно градостроителем, мечтал создавать площади, улицы, города с великолепными набережными, садами, статуями на площадях. Он хотел видеть Петербург таким, каким был древний Рим в расцвете могущества.

«Размеры предлагаемого мною проекта превосходят те, которые Римляне считали достаточными для своих памятников. Неужели мы побоимся сравниться с ними в великолепии? Цель не в обилии украшений, а в величии форм, в благородстве пропорций, в нерушимости».

Это писал Росси в объяснительной записке к проекту Адмиралтейской набережной. Проект был отвергнут, как чересчур грандиозный и дорогостоящий, но он очень характерен для смелого, еще очень молодого творца.

Ансамбль Александринского театра на Невском и прилегающих к театру площадей — торжество градостроительных принципов Росси.

Получив в 1828 году «высочайший» заказ на сооружение театра, Росси совершенно преобразил застройку целого участка. Центром композиции он сделал здание театра — прямоугольное в плане, очень компактное, собранное и притом празднично нарядное благодаря великолепной колоннаде-лоджии и торжественному аттику (стенке над верхним карнизом вместо фронтона). За колоннами фасада рисуются полукружия окон, созвучные двум боковым нишам для скульптур. Над аттиком вознесена фигура древнего бога искусства Аполлона, летящего на четырехконной колеснице.

Перед главным фасадом театра Росси создал большую площадь (она называлась Александровской, а теперь носит имя драматурга А. Н. Островского, чьи пьесы ставились Александринским — ныне имени Пушкина — театром). Как же удалось архитектору связать театральный фасад с остальной застройкой? Ведь площадь очень велика — около пяти гектаров, а кажется даже еще просторнее.

С западной стороны площади (в стороне Адмиралтейства) Росси воздвиг новый корпус Публичной библиотеки. При этом он бережно сохранил полукруглую угловую часть прежнего здания (зодчий — Е. Соколов), выходящего на Невский и Садовую.

Перед Росси стояла очень сложная задача: нужно было добиться композиционного и стилевого единства зданий театра, бокового фасада Аничкова дворца и библиотеки. К соколовской закругленной части библиотеки, смотревшей и на Невский и на новую площадь, Росси пристроил свой корпус с ионической колоннадой и красивым аттиком, увенчанным статуей богини мудрости Минервы. В южном конце этого корпуса он повторил соколовскую угловую часть. Получилась композиция цельная и столь прекрасная, что может спорить с самим театром по красоте и ритму линий.

Но это лишь одна, западная, сторона площади. Противоположную сторону образует сад перед боковым фасадом Аничкова дворца. Чтобы уравновесить архитектуру площади, Росси строит на границе дворцовой усадьбы два садовых павильона, отвечающих фасадам театра и библиотеки.

Позднее, уже при Александре II, в годы упадка классицизма, когда, по выражению Достоевского, восторжествовала в архитектуре капиталистического Петербурга «какая-то безалаберщина, соответствующая безалаберности настоящей минуты», на Александровской площади разбили сквер и воздвигли, по проекту Микешина, памятник Екатерине II. Он не имеет отношения к замыслу Росси и несколько заслоняет чудесный театральный фасад, но есть в этом помпезном памятнике все же какая-то внутренняя связь с окружающим ансамблем.

Императрица изображена во время царского выхода, в горностаевой мантии и со скипетром в руке. Вокруг постамента, на круглом цоколе, размещены фигуры Суворова, Потемкина, Румянцева, княгини Дашковой, поэта Державина, президента Академии художеств Бецкого, екатерининского фаворита графа Орлова, адмирала Чичагова, канцлера Безбородко… Скульпторы (М. Чижов, А. Опекушин, работавшие по рисункам Микешина) достигли в этих бронзовых изваяниях большого портретного сходства.

Отвлекаясь от ансамбля Росси, добавлю еще, что памятник Екатерине я видел в тяжелейшие дни блокады. Нельзя было разглядеть ни одной из запорошенных снегом скульптур; казалось, бронзовые люди прижались друг к другу, чтобы согреться в лютую февральскую стужу 1942-го. На цоколе было множество свежих осколочных ранений, виднелись и вмятины на складках мантии. Нам, офицерам с передовой, возвращавшимся в свои части, патруль предложил пройти в соседнее бомбоубежище: объявили воздушную тревогу. Мерзлая земля хорошо передавала близкие разрывы. После отбоя ветер еще нес кисловатый дым, на снегу осел свежий прах, а бронзовая фигура по-прежнему величественно шла навстречу ветру. И право же, в ней чувствовалось то же презрение к обстрелам и бомбежкам, которое в те дни было самой характерной чертой ленинградцев.

Позади Александринского театра Росси создал короткую улицу — кажется, самую великолепную в городе. Она напоминает внутренний двор или даже торжественный зал, только без потолка. Одним концом она выходит на площадь Ломоносова.

Архитектура двух зданий-дворцов, образующих улицу Росси (она по праву носит его имя), подчеркнуто скромнее, чем убранство самого театрального фасада, — улица как бы готовит зрителя к радости войти в мир театральных чудес. Фасады обоих зданий, зеркально повторяющие друг друга, расчленены на два яруса. В верхнем ярусе парные дорические полуколонны, чередуясь с широкими окнами, похожими на плавные арки, создают торжественный, мерный ритм, сопровождающий движение людей к театру.

Здесь рассказано лишь об одном ансамбле этого мастера, а если припомнить, что им возведено здание Русского музея с прилегающей Площадью искусств, построены дома Сената и Синода на Исаакиевской площади и здание Генерального штаба со знаменитой аркой — на Дворцовой, Елагинский дворец на Островах и другие шедевры, то понятна признательная любовь ленинградцев к памяти великого архитектора.

Рано надорвав свои силы, он, как и Растрелли, вынужден был еще сравнительно нестарым человеком подать прошение об отставке. Последние годы жизни Росси ничего не строил и умер в безвестности.

…После ночной летней прогулки по улицам и площадям, созданным Росси, вы так утомитесь, что даже асфальт Невского покажется зыбким, как моховое болото, по которому ступали здесь некогда ботфорты Петра. Но если вы, поджав гудящие от усталости ноги, чуть-чуть продрогнув, не ожидали первых солнечных лучей в каком-нибудь ленинградском скверике и у вас на плече не спала молодая женщина, самая прекрасная на свете, если вы не прислушивались к ее дыханию, не отваживаясь даже дохнуть поглубже, не то что пошевелить рукой, — тогда вы не знаете, что такое белая ночь в городе на Неве!

II

От Старо-Невского к Адмиралтейству

Рассказать коротко об этом музее — нелегкое дело: самый беглый путеводитель по нему занимает 250 страниц. И листаешь их с волнением! Музей этот — подлинный памятник славы: и боевой, и поэтической, и художественной.

Возникнуть он мог только в городе, где многими десятилетиями накапливался драгоценный фонд монументальной скульптуры — на площадях и улицах, на бульварах и в садах, на мостах и набережных и, наконец, в некрополях и усыпальницах. Ведь народная любовь к великим землякам очень ярко проявляется у нас и в заботе о славных могилах. Один из мудрецов античной древности метко сказал: «Глядя на могилы — сужу о живых!»

Старо-Невский проспект, ведущий к лавре, заканчивается небольшой площадью Александра Невского. На площадь выходит двухэтажный надвратный храм с классическим фронтоном — это и есть вход в лавру. У него заметное сходство с Таврическим дворцом: автор у них один — зодчий Иван Старов. Он же построил и главный собор Александро-Невской лавры — Троицкий, с двумя башнями-колокольнями, высоким красивым куполом и строгим классическим портиком с колоннадой.

Однако не собор со всеми его архитектурными и скульптурными богатствами (статуи внутри него сработаны крупнейшим русским скульптором XVIII века, односельчанином Ломоносова Федотом Шубиным) привлекают в лавру основную массу посетителей, а музей в Благовещенской церкви и два некрополя. Слева от входа в лавру — некрополь XVIII века (бывшее Лазаревское кладбище), справа — некрополь мастеров искусств (бывшее Тихвинское лаврское кладбище).

…Зимним днем я пришел в лавру с маленьким букетом живых цветов. Хотелось положить их на чью-нибудь не очень прославленную и, может быть, не самую «ухоженную» могилу. Времени до закрытия оставалось немного, посетители разошлись. Сторожиха повела меня прямо в дальний угол, ближе к зданию Лазаревской усыпальницы, и сказала с хозяйской гордостью:

— Тут вот у нас Ломоносов, Михайло Васильевич!

Я прочел надпись на русском и латинском языках. Как много говорит она о прошлом России! Вот полный текст русской надписи:

«В память славному мужу Михаилу Ломоносову, родившемуся в Колмогорах в 1711 году, бывшему статскому советнику, Санкт-Петербургской Академии Наук профессору, Стокгольмской и Болонской члену, разумом и наукам превосходному, знатным украшением отечества послужившему, красноречия, стихотворства и гистории российской учителю, мусии (то есть: мозаики. — Р. Ш.) первому в России без руководства изобретателю, прежде времянною смертию от муз и отечества на днях святыя пасхи 1765 году похищенному воздвиг сию гробницу граф М. Воронцов, славя отечество с таковым гражданином и горестно соболезнуя о его кончине».

Рядом с Ломоносовым — А. К. Нартов, знаменитый механик XVIII века. Чуть подальше — Леонард Эйлер, Денис Фонвизин…

Тут переходишь от памятника к памятнику, и можно позабыть про самые неотложные дела, столько читаешь имен, изречений, дат — будто перелистываешь энциклопедию русской науки, словесности, градостроительного искусства. Творцы петербургской архитектуры: Тома де Томон — автор Биржи и ростральных колонн; строитель Казанского собора А. Воронихин, создатели петербургских памятников — Ф. Шубин, М. Козловский, И. Мартос…

Цветы остались на снегу перед очень скромной стелой серого гранита с французским текстом: под нею покоится Карл Росси.

Когда идешь к запасному выходу, обязательно минуешь длинный серый саркофаг с надписью: Наталия Николаевна Ланская. Эту фамилию после вторичного замужества носила вдова Пушкина.

Еще одно надгробие в некрополе XVIII века связано с Пушкиным — небольшой саркофаг розового гранита, недалеко от входа, перед Лазаревской усыпальницей. Это могила маленького Коли Волконского, сына декабриста Сергея Волконского. Его жена Мария Волконская (урожденная Раевская, правнучка Ломоносова) уехала в Сибирь следом за мужем-каторжанином. Этот подвиг был воспет и Пушкиным и Некрасовым. В разлуке с нею скончался оставленный в Петербурге сын. Фамилию важного государственного преступника высечь на памятнике не разрешили, надгробие мальчика осталось безыменным, но Пушкин написал для маленького монумента стихи, они были высечены на розовом камне и, конечно, все понимали, о ком говорили эти «бесцензурные» строки:

В сияньи, в радостном покое,

У трона вечного творца

С улыбкой он глядит в изгнание земное,

Благословляет мать и молит за отца.

На бывшем Тихвинском кладбище лавры нет таких великолепных скульптурных произведений, как в некрополе XVIII века и в Благовещенской церкви, — большинство тихвинских надгробий изготовлено во второй половине XIX века, в тогдашней вычурной манере. Но имена, высеченные на этих памятниках!.. Достоевский и Карамзин, Глинка и Чайковский, Куинджи и Крамской, Шишкин и Витали, Комиссаржевская и Стрепетова… Чтобы уйти отсюда, надо буквально заставить себя не глядеть, не читать.

И вот, наконец, главное здание музея, бывшая Благовещенская церковь, возведенная в стиле барокко по проекту Доменико Трезини. Строилась она еще при Петре и служила усыпальницей сановников и членов царской семьи. В середине XVIII века к зданию церкви добавили красивый лестничный придел, богато украшенный барочным орнаментом и колоннами. Это и есть вход в нынешний музей, и сначала посетителя приглашают во второй этаж, где размещена экспозиция моделей.

Вы как бы совершаете здесь увлекательное путешествие по всему Ленинграду, но… лилипутских размеров. И вы чувствуете себя Гулливером, который в силах за полчаса осмотреть все статуи, триумфальные колонны и арки Ленинграда. Их модели выполнены самими авторами памятников или в редких случаях учениками. Увидите вы здесь в миниатюре и памятник Александру III, о котором рассказано выше, и Александровскую колонну на Дворцовой площади, и Нарвские, и Московские триумфальные ворота, ростральные колонны, памятник «Стерегущему», памятник Крылову, клодтовских коней…

Выставка дореволюционной городской скульптуры заканчивается моделью последнего монумента, что был установлен в царском Петрограде: это памятник М. Ю. Лермонтову. Сделан он по проекту Б. М. Микешина, сына известного скульптора М. Микешина. В 1916 году памятник был открыт на Могилевском (ныне Лермонтовском) проспекте, против здания Николаевского кавалерийского училища, где в лермонтовские времена помещалась Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

Главный неф Благовещенской церкви теперь превращен в просторный музейный зал. Сразу у входа в этот торжественный белоколонный зал, между серыми плитами пола, врезана светлая каменная плита с предельно лаконичной надписью:

ЗДѢСЬ ЛЕЖИТЪ СУВОРОВЪ

В изголовье могилы, между двумя белыми колоннами, установлен хороший бюст Суворова, выполненный скульптором Демут-Малиновским. Надпись придумал сам полководец. Старые-старые подлинные суворовские знамена, помнящие Измаил и Альпы, свесились над этой могилой. И каюсь, стало мне на миг как-то смутно на сердце, когда приблизилась сюда со своей группой девица-экскурсовод на высоких каблучках.

Но… раздается ее негромкий голос, и гляжу, кто-то уже спешит сдернуть позабытую на макушке кепочку, кто-то перестал перешептываться, а там и взгляд — сердитый, мальчишеский — на взрослого, который некстати засмеялся… Слова экскурсовода, — не заученные, не безучастные, и уж без всякой «смуты на сердце» слышу перестук ее каблучков дальше по этому залу.

Много прекрасных скульптур можно увидеть и в церковной пристройке, так называемой «палатке», где погребены сподвижники Петра, Елизаветы, Екатерины. Лучшие надгробные монументы созданы великим русским ваятелем Иваном Петровичем Мартосом (1752–1835).

Москвичи знают Мартоса как автора классического памятника Минину и Пожарскому на Красной площади, одесситы — как автора великолепно поставленной фигуры «дюка» (герцога) де Ришелье на Приморском бульваре, жители Архангельска любят изваянный Мартосом памятник Ломоносову-поэту. Для ленинградцев же Иван Петрович Мартос прежде всего автор дивных художественных надгробий, и вершина его творчества — поразительный по силе скорби мраморный памятник Е. С. Куракиной. Рыдающая женщина трогает зрителя такой искренностью горя, вызывает такое сочувствие, что никто не остается равнодушным у этого прекрасного произведения.

Не уступает ему и бронзовая портретная статуя Е. И. Гагариной. Здесь, в этой изящной женской фигуре, на первый взгляд ничто не говорит о скорби и смерти, и лишь легкий жест левой руки, указывающий вниз, раскрывает печальное назначение статуи.

Но в ведении Музея городской скульптуры есть еще и Литераторские мостки на Волковом кладбище. Погребены там Белинский, Добролюбов, Гончаров, Лесков, Мамин-Сибиряк, Гаршин, Салтыков-Щедрин…