Зарисовки из страны Ок

Почему Прованс?

Почему Прованс? Вот именно, почему?.. Почему, однажды с ним познакомившись, навсегда попадаешь под его чары, почему он пробуждает голод, который невозможно утолить? Хорошо, но что же это такое — Прованс? Нужны долгие годы близкого с ним общения, чтобы понять: Прованс — не уголок земли, а способ мышления, особое состояние духа, которое возникает, когда изо дня в день слышишь доносящиеся из прошлого голоса, слившиеся с повседневностью мифы, речь камней, света, облаков; нужно просто открыть его в себе, разглядеть наслаивающиеся один на другой пласты времени, приноровиться видеть как существующие, так и несуществующие вещи, научиться общаться с призраками, находить места, которых нет, — а быть может, никогда и не было?

Независимо от времени, места рождения и того, где ты в данную минуту находишься, однажды начинаешь тосковать по Провансу, как тоскуют по счастливым дням детства. Потому что Прованс, подобно Греции, Риму и всему Средиземноморью, — своего рода предназначение; это наше сказочное отечество. Каждый из нас имеет на него право — наравне с теми, кто здесь родился и живет. Здесь мы возвращаемся к своим корням, поскольку мы — европейцы, наследники одной традиции.

Прованс сотнями нитей связывает тебя с прошлым: эллинскость, романскость… свежие следы Фредерика Мистраля, Альфонса Додэ, Марселя Паньоля, Ива Бонфуа, Жана Жионо; ах эта скачка по зеленым холмам Люр бок о бок с благородным карбонарием, гусарским полковником Анджело[143], спешащим к соляным складам в онемевшем от ужаса, обезлюдевшем от холеры Маноске; эти колокола над крышами городков, как осиные гнезда прилепившихся к скалам; эти святые, рыцари и трубадуры, одиннадцать тысяч девственниц под кружевными парусами[144], замки, башнями упирающиеся в небо, философские диспуты на языке шуадит в вестибюле папского дворца, пророчества Нострадамуса из Сен-Реми, ночные обряды consolamentum[145] среди римских стел.

Прованс — это картины: кружащее над головой солнце цвета расплавленной серы, фиолетовые и зеленые пятна в траве, поля маков, деревья, оплетенные плющом, блики света на каменных стенах, сонные цикады в сумерках. А быть может, картины из более далекого прошлого, из другого времени, другой жизни; не досмотренный до конца сон о древности, фантасмагорический театр теней: лесистые склоны Малых Альп, где среди ущелий скитается жалоба Эхо, звучит топот копыт кентавра, сквозь колючие заросли дрока пробирается тень бородатого козлоногого сатира, который, покрикивая, хихикая, оскальзаясь на скалах, гоняется за нимфами?

Когда это началось?

Возможно, со встречи с мэтром Арнаутом Даниэлем, в буколических рощах Орея учившим флорентийского изгнанника искусству терцины, — а может, с рассказа Плутарха о хитроумии Мария, который при Аквах Секстиевых разбил несметное войско варваров[146], или же — еще в школьные годы — с декламирования Юлия Цезаря в ритме марша легионов, отстукиваемом линейкой по краю кафедры: Gallia est omnis divisa in partes tres. Quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur[147].

И все это возвращается, когда я смотрю на висящие над горизонтом тучи, а разогретая солнцем земля пахнет, как молодое тело; возвращается, когда я слышу стрекот насекомых или похрустывание камешков на горных тропах, кое-где утыканных кустиками чабреца, когда вижу пляски красок, серебро вывернутых ветром наизнанку листьев, поблескивание звезд, отразившихся в придорожном колодце.

Возвращается в репликах из fabula atellana[148] Плавта в античном театре в Арле, когда голос актера сплетается с пением сверчков (легко вообразить, как гогочут, от восторга хлопая себя по ляжкам, солдаты VI Железного легиона); во взмахе платком председателя корриды, когда открываются ворота загона и на арену вбегает первый бык; в словах Бернарта де Вентадорна или Бертрана де Борна, вплетенных в тирады уличного продавца моллюсков, возвращается в минуту озарения, когда тебе вдруг открываются тайны божественных пропорций фронтона собора Святого Трофима.

Я недоверчив: проверяю, разбираю свою ностальгию, свою зачарованность по косточкам, разделяю по волоконцам, стараюсь определить природу непреходящего чувства пребывания где-то между здесь и там, понять, откуда берется ощущение (нет, уверенность), — что и я мог бы повторить вслед за Никола Пуссеном: et in Arcadia ego[149].

Все остается неизменным; ностальгия возвращается — возможно, в том-то и секрет, что когда (вот он, парадокс!) я стараюсь спрятаться от самого себя, когда ищу подходящее убежище, когда чувствую, что земля убегает из-под ног чересчур быстро, и хочу на минутку остановиться, оглянуться, погрузиться в забытую атмосферу детства, увидеть картины мира, которого уже нет, а может, никогда и не было, почувствовать запах камней под весенним дождем и дыма от плодовых дров, запах ирисов, цветущих в придорожной канаве, и садов под белой грядой облаков пасхальным утром, когда звонят колокола, — то прежде всего хочу вновь обрести покой и веру в разумный порядок вещей, в прочность и стабильность всего сущего.

Прованс — место особое. Время здесь бежит по кругу, останавливается, поворачивает вспять, искривляется. Вчера, позавчера, год назад — не имеет значения; даже если ты выпадешь из обычной жизни, побываешь в других местах, в разных; измерениях реальности, как подлинной, так и воображаемой, — возвращаешься ведь все равно к себе. Время — твой союзник, хотя его ход неумолим.

А навязчивое желание следить за временем, подглядывать, контролировать не вчера появилось.

Когда-то в маленьком городке на краю Свентокшиской пущи, на кладбище возле костела, где покоится Ян Кохановский[150], я увидел могильную плиту, надпись на которой сообщала, что под ней лежит Изабелла 3., дочь полковника наполеоновской гвардии, скончавшаяся в ноябре 1936 года. Трудно было в это поверить: получается, я мог в детстве знать даму, чей отец знал Наполеона? Мог слушать ее рассказы, заглянуть — хотя бы на минутку — в другое время.

А однажды на стенах дома одного из моих арлезианских друзей я увидел короткие эпитафии — таблички с вырезанными в камне именами и датами смерти его родных: кто-то погиб, сражаясь бок о бок с герцогом Энгиенским под Рокруа; кто-то, сохраняя верность данной королю присяге, был гильотинирован на площади Республики; еще кто-то погиб под Седаном; последний, почетный гражданин города, умер в окружении своих четырнадцати сыновей и дочерей. Время спокойно напоминает о бренности всего земного и уведомляет, что людям, живущим в этом месте, в этом доме, в этом краю, легче жить и умирать: они, пускай подсознательно, знают, что являются звеньями в цепи поколений, протянувшейся между прошлым и будущим. И это приносит ощущение прочной связи со своими корнями и помогает не поддаваться кошмарам прошлого и страхам будущего.

Человек отходит с миром, — говорит Сент-Экзюпери, — когда смерть его естественна, когда где-нибудь в Провансе старый крестьянин в конце своего царствования отдает сыновьям на хранение своих коз и свои оливы, чтобы сыновья в должный срок передали их сыновьям своих сыновей. В крестьянском роду человек умирает лишь наполовину. В урочный час жизнь распадается, как стручок, отдавая зерна.

Прованс, о котором я пишу, — не обычный Прованс. Это Зазеркалье, волшебная страна. Моего Прованса нет отдельно от меня, он существует только во мне; это миф, возникший в попытке утолить жажду чудесного, которая каждого из нас томит с детства и которая неутолима; это мечта, которая сбывается в воображении, не в реальности.

Антуан де Сент-Экзюпери сказал также, что только дети способны, воткнув ветку в песок, вообразить, будто это королева, и обожать ее.

Это неверно. Взрослые тоже на такое способны.

Прованс для меня — праздник. И так я пытался его описать. Пытался ответить себе на вопрос, почему я по нему тоскую — даже когда там нахожусь. Но, видимо, на этот вопрос нет ответа. И скорее всего, быть не может.

Юлиуш Ионяк. «Пейзаж в Провансе». Рисунок тушью

Разумеется, есть еще другой Прованс: серость ноябрьских вечеров, холод каменных домов, безумства мистраля, печаль невозделанных полей и заброшенных хозяйств, бедность, заботы, хлопоты, проблемы — но об этом пусть пишут другие.

Мой Прованс — это неожиданные открытия, происшествия, волнение, озарения, неустанные поиски, метания между реальным и воображаемым, между здесь и там во времени и пространстве.

В длинной череде событий и удивительных встреч с историей и самим собой особый след оставили три эпизода.

Однажды между монастырем Монмажур и римскими каменоломнями в Фонвьее, на самом краю крутого склона, заросшего карликовыми дубами, колючим дроком и терновником, над блекло-зеленой долиной Роны, я обнаружил маленькую романскую церковь, окруженную кладбищем. Церковь явно была очень давно — возможно, со времен Великой французской революции — заброшена. Наглухо запертая, она стояла, вернее сказать, будто странное геологическое образование, вырастала из голой скалы — скорее каприз природы, нежели творение человеческих рук. Впечатление усиливали выдолбленные в скале неглубокие могилы, объединенные по три или четыре, что создавало странный геометрический узор. Среди могил торчали остатки обросших лишайником каменных плит. Время стерло имена, но, судя по проглядывавшим из-под рыжих пятен лишайника фрагментам букв и цифр, покоящиеся под этими плитами люди жили в незапамятные времена.

Сквозь щель между рассохшимися досками, которыми некогда ослепили окно апсиды, я увидел сумрачное, заваленное мусором помещение и висящий на стене непонятный черный предмет. Пришлось долго всматриваться, прежде чем я догадался, что это часть железного якоря. Такие якоря использовались на галерах, ходивших по Средиземному морю в раннем Средневековье. Откуда он взялся? Кто его сюда повесил? Может, это ex voto[152] за спасение на пути в Святую землю или трофей, добытый пиратами?

Близился унылый ноябрьский вечер. Ветер гнал с моря низкие лохматые тучи, казалось, встань на цыпочки — и достанешь их рукой. Над стоящей на отшибе церковью и кладбищем, в окрашенном серо-желтым сюрреалистическим светом воздухе будто витала какая-то мрачная тайна.

Спустя несколько дней на полке библиотеки коллежа[153] я заметил оправленный в красную кожу том под названием Otia Imperialia[154] во французском переводе Жана де Винье. Полистав книгу, я понял, что наткнулся на необыкновенное сочинение. Его автором был Гервасий Тильберийский, маршал при императорском дворе Арльского королевства (maréchal de la cour impériale pour le royaume d’Arles), правовед и эрудит, приближенный императора Оттона IV. Родился он в Англии около 1150 года, вероятно, в графстве Эссекс. Дипломатическое искусство постигал при дворе Генриха II Плантагенета, юриспруденцию изучал в Болонском университете, где получил степень магистра. Очень рано начал международную карьеру, выступая посредником в спорах сильных мира сего. После постоянных разъездов по Европе в 1183 году окончательно поселился в Арле и всецело отдался работе над своим opus magnum[155], который закончил в 1212 году.

Состоящие из трех книг «Императорские досуги» (Liber de mirabilibus mundi, Solatia imperatoris, Totius orbis descriptio[156]), написанные на изысканной средневековой латыни и предназначенные, как указывает само название, для развлечения императора, — своего рода энциклопедия, сборник сведений о тогдашнем мире. Когда Гервасий Тильберийский писал свой труд, Земля была плоской, как плавающий по морю лист, над ней кружили Солнце и Луна, а звезды были прикреплены к небесной сфере, за которой обитали Бог и ангелы. Сочинение, полное красочных описаний, иллюстраций и притч, складывается из трех частей. В первой (Prima Decisio) рассказывается о начале мира и библейских временах, во второй (Secunda Decisio) описаны разные страны и населяющие их народы, третья (Tertia Decisio) представляет собой собрание рассказов о чудесах, аномалиях, странных происшествиях и удивительных обычаях.

Я с интересом листал страницы, читая кое-какие отрывки, и вдруг, в XIII главе первой части под названием De mari[157], наткнулся на фрагмент текста такой волшебной поэтической силы и вместе с тем столь близкий моим впечатлениям последних нескольких дней, что я замер, затаив дыхание, как будто наткнулся на описание часто повторяющегося сна, картины которого вдруг вырвались из темноты и обрели реальность.

Образ недавно обнаруженной церкви, загадка едва заметного в полумраке апсиды якоря, и прежде всего окружающая это место аура таинственности, вдруг приобрели особый смысл, заставили задуматься: а не послание ли это, не знак ли из глубины веков, предостерегающий от однобокого видения мира?

Конечно же, это не могло быть случайностью! Вряд ли я ошибся: здесь действительно произошло что-то необыкновенное. И вот пожалуйста: я нахожу в Otia Imperialia волнующую историю, сдержанно-строгое описание которой предполагает ее правдивость; произошедшее потрясло современников и оставило неизгладимый след.

История эта, видимо, поразила и Фредерика Мистраля, многое заимствовавшего из Otia Imperialia, — недаром он включил ее в число легенд, чудес и необыкновенных событий, опубликованных в одном из томов «Прозы альманаха».

Les gens pouvaient croire que notre atmosphère était me mer céleste, une mer pour ceux qui vivaient au-dessus. Cette histoire était sur des gens qui sortaient de l’eglise, et ils voyaient une ancre pendant du ciel au bout d’une corde. L’ancre s’est prise dans les tombes, et alors ils ont vu un homme descendre le long de la corde pour la libérer. Mais quand il a atteint la terre, ils se sont approchés de lui et il était mort… Mort, comme s’il s’était noyé.

Люди могли верить, что наша атмосфера являет собою небесное море — море для тех, кто живет над ним. В истории этой рассказывалось о людях, которые, выходя из церкви, увидели якорь на конце свешивающегося с неба каната. Якорь застрял между каменными надгробиями, и тогда они увидели человека, спускающегося по канату, чтобы высвободить якорь. Когда его ступни коснулись земли, люди подошли к нему, но он уже испустил дух… Умер так, как будто утонул.

Дальше рассказывается о том, что прихожане похоронили моряка на церковном кладбище, а якорь, отрезав от каната, повесили — на вечную память — в притворе церкви.

Помню также апрельский день в Любероне: я искал монастырь в Вальсенте, где был дом моего друга Поэта, и заблудился. Помню наркотическое упоение тем, что я брожу в одиночестве по горному бездорожью, ощущение, сходное с экстазом, каковой на перевалах порой охватывает паломников, идущих к святым местам, — и это бездонное молчание, когда представителю людского рода особенно близки проблемы жизни и смерти, как везде, где присутствие мира тягостнее, чем присутствие человека…

Я взбирался вверх по склону, как вдруг, будто по волшебству, странным образом раздвоился: увидел самого себя сверху, будто глазами висящей в небе птицы — ястреба или орла с извивающейся в когтях змеей. Из дальних закоулков памяти выплыли слова о поисках пути, о голосе из страны детства — отрывки из поэмы, родившейся именно туг, в заброшенном монастыре, который я искал, бродя по выгоревшим пустошам Люберона:

Mais pourquoi gravit-il maintenant cette butte presque escarpée, encore que les arbres у soient aussi servés qu’en dessous, le long d’étroites ravines? Ce n’est sûrement pas par ici que le chemin passe.

Et ce n’est pas de la-haut qu’il aura vue.

Ni pourra crier son appel.

Je le vois pourtant qui monte parmi les fûts, dans les pierres.

S’aidant d’une branche basse quand il sent le sol trop glissant à cause des feuilles sèches parmi lesquelles il у a toujours ces cailloux roulant sur d’autres cailloux: losanges de bord acéré et de couleur grise, tachée de rouge.

Je le vois — et j’imagine la cime. Quelques mètres d’a-plat, mais si indistincts du fait de ces ronces qui atteignent parfois aux branches. La тêте confusion, le тêте hasard que partout ailleurs dans le bois, mais ainsi en est-il pour tout ce qui vit.

Un oiseau s’envole, qu’il ne voit pas. Un pin tombé une nuit de vent bane la pente qui recommence.

Et j’entends en moi cette voix, qui sourd du fond de l’enfance:

Je suis venu ici, déjà — disait-elle alors — je connais ce lieu, j’y ai vécu, c’était avant le temps, c’était avant moi sur la terre.

Je suis le ciel, la terre.

Je suis le roi. Je suis ce tas de glands que le vent a poussés dans le creux qui est entre ces racines.

Но зачем он решил теперь взобраться по крутому, почти отвесному склону холма, заросшему деревьями так же густо, как эти тесные лощины? Уж там-то, наверху, точно не найдешь дороги.

Да и разглядеть ее оттуда не удастся.

Или до кого-нибудь докричаться.

Все же я вижу, как он лезет вверх, протискиваясь между стволами, вскарабкиваясь на валуны.

Цепляясь за низкие ветви, когда ноги начинают скользить по палой листве, в которой то и дело попадаются перекатывающиеся друг по другу камни — эти серые, в красных крапинах, ромбы с острыми краями.

Я его вижу — и я мысленно представляю вершину. Небольшая площадка, едва различимая за колючим кустарником, кое-где дотянувшимся до ветвей деревьев. Та же сумятица, та же власть случая, что и всюду в лесу, но ведь так бывает всегда, со всем живым. Взлетает птица, которую он не видит. Сосна, поваленная ночным ураганом, перегораживает склон; за нею подъем продолжается.

И я слышу, как во мне звучит этот голос, пробивающийся из глубины детства. Я уже приходил сюда — говорит он, — я знаю это место, я здесь жил, это было тогда, когда времени еще не было, когда меня еще не было на земле.

Я небо, я земля.

Я царь. Я вот эта горка желудей, которые ветер закатил в углубление между древесными корнями.

Возвращаются обрывки воспоминаний, придорожными верстовыми столбами метят место и время… Помню вечер 15 мая 2007 года: безмолвная толпа на мосту Тренкетай, я, как и все, смотрю вниз на стоящую на якоре баржу. На борту виднеется надпись: «Нусибе II. Департамент подводной археологии DRASSM, Марсель». Ранним утром город молниеносно облетела весть: прямо у правого берега Роны в тине найден мраморный бюст Юлия Цезаря. Весть передавалась из уст в уста; на улицах, на рыночной площади люди, даже незнакомые, заводили разговор, с изумлением качали головой и, поговорив, расходились, спеша поделиться новостью с другими.

Толпа на мосту с каждым часом густела. Кого там только не было! Я увидел знакомого булочника из Au petit déjeuner[159] в квартале Ла Рокет, двух друзей из кафе Malarte, коммуниста-учителя — Иисуса Христа из Mysterium paschale на Апискампе, маленькую тайванку из Международного коллежа, Юбера Йонне — председателя Братства пастухов Святого Георгия, Мишеля Возеля — бывшего мэра Арля, знакомого официанта из La Mule Blanche[160], где днем подают лучшие в городе салаты. Все стояли в торжественном молчании, не сводя глаз с бурых, в клочьях грязной пены, вод Роны с кружащими в прибрежных водоворотах щепками и травой.

Открытие было сделано уже давно, не меньше месяца назад, бюст подняли прошлой ночью, но весть об этом достигла Арля только сейчас.

И случилось неожиданное: город пришел приветствовать своего основателя, строителя и покровителя в том месте, где он вернулся в мир живых. Толпа ожидала встречи с ним едва ли не в мистическом напряжении, каковое обычно сопутствует событиям, граничащим с чудом.

На следующий день я сидел на террасе кафе Malarte со стаканчиком пастиса-51. Был полдень. Неподвижный воздух пах так, как может пахнуть воздух только в Арле: травами, свежестью недавно вымытого асфальта, теплым камнем… За соседним столиком пожилой господин шелестел большими страницами газеты La Provence. На первой полосе — снимок бюста Цезаря. Тяжелые веки, две глубокие борозды, пролегшие от носа к уголкам рта, залысины — усталое лицо человека, который многое знал о жизни и пережил не только минуты торжества и воодушевления, но и минуты унижения.

Вдруг я услышал:

— Vous ne pensez pas, qu’il ressemble un peu à monsieur Hervé Schiavetti, notre maire?

Потом господин с газетой посмотрел на меня внимательно и добавил:

— Peut-être il vous ressemble un peu, à vous aussi? Enfin rien d’étonnant, nous sommes tous de la même famille[161].

Что такое тождество? В математике это равенство, верное при любых значениях переменных. А в жизни? Ах, в жизни! Господи, сколько в ней переменных, сколько переплетенных корней под ногами; и везде все то же противоборство с судьбой, те же колебания, душевный подъем и страхи, те же коды, по которым — несмотря на разный опыт, различия в языке, темпераменте, цвете глаз — мы узнаем друг в друге членов одного сообщества.

Мы встречаемся в бескрайнем пространстве между миром мертвых и миром живых, между явью и сном, вмещающем всё, чем мы являемся и чем могли бы быть, если б судьба одаряла всех справедливо, поровну.

С Юлием Цезарем мы знакомы со школьной скамьи. Испокон веку у подножия одной и той же скалы на перекрестке ведущих в Фивы дорог мы встречаемся с сыном Лая и Иокасты, вместе с Вергилием спускаемся в бездну, обороняемся в осажденных крепостях Мюре, Безье, Каркассона, плечом к плечу с el ingenioso idalgo don Quijote de la Mancha[162] покоряем огнедышащих чудовищ. А в пасхальной мистерии, сами того не зная, частично воспроизводим элевсинские обряды[163].

Знаки до нас доходят одинаковые, знакомые, но есть и другие — спрятанные, забытые, далекие, как доносящийся из темноты шепот.

Февральской ночью, в праздник Матери Божией Громничей[164], мы возвращаемся из занесенных снегом маленьких костелов на Подгалье, Поморье, Мазовше, заслоняя рукой трепещущее пламя свечи. Слабый огонек — символ находящейся в опасности жизни, столь хрупкой, что, по словам Паскаля, чтобы ее уничтожить, «достаточно пара, капли воды». Что мы защищаем, что ищем? Может быть, вместе с кельтскими предками празднуем возвращение света? Или со славянской Деметрой разыскиваем ее дочь Кору?

Следы, следы, следы… Они перекрещиваются, затаптываются, близкие, далекие, заметные и незаметные, — на дорогах истории, на перепутьях, на паломничьих тропах; мы узнаём их, где бы ни оставила их человеческая стопа, где бы в море ни появилась пенистая дорожка за кормой плывущей в Итаку галеры, и можем сказать: Hie est locus patriae[165] — мы у себя.

И когда в очередной раз встает вопрос «почему Прованс?» — ответ кажется очевидным. Ну да, именно поэтому

Соловьи и toro

8

Forlorn! the very word is like a bell

To toll me back from thee to my sole self!

Adieu! the fancy cannot cheat so well

As she is fam’d to do, deceiving elf.

Adieu! adieu! thy plaintive anthem fades

Past the near meadows, over the still stream,

Up the hill-side; and now ’tis buried deep

In the next valley-glades:

Was it a vision, or a waking dream?

Fled is that music: — Do I wake or sleep?

VIII

Забвенный! Это слово ранит слух,

Как колокола глас тяжелозвонный;

Прощай! Перед тобой смолкает дух —

Воображенья гений окрыленный.

Прощай! Прощай! Напев твой так печален.

Он вдаль скользит — в молчание, в забвенье,

И за рекою падает в траву

Среди лесных прогалин, —

Что было это — сон иль наважденье?

Проснулся я — иль грежу наяву?

8

Forlorn! the very word is like a bell

To toll me back from thee to my sole self!

Adieu! the fancy cannot cheat so well

As she is fam’d to do, deceiving elf.

Adieu! adieu! thy plaintive anthem fades

Past the near meadows, over the still stream,

Up the hill-side; and now ’tis buried deep

In the next valley-glades:

Was it a vision, or a waking dream?

Fled is that music: — Do I wake or sleep?

VIII

Забвенный! Это слово ранит слух,

Как колокола глас тяжелозвонный;

Прощай! Перед тобой смолкает дух —

Воображенья гений окрыленный.

Прощай! Прощай! Напев твой так печален.

Он вдаль скользит — в молчание, в забвенье,

И за рекою падает в траву

Среди лесных прогалин, —

Что было это — сон иль наважденье?

Проснулся я — иль грежу наяву?

Западная часть неба потемнела, ночь подкрадывается к террасе, благоухает глициния, высоко над полуночным горизонтом летит запутавшийся в волосах Вероники спутник.

— Il se fait tard, bonne nuit, amis!

— Es fa tard, bona nit, camarades![167]

Арль живет с раннего утра до сумерек, не считая зазорным такой распорядок (день здесь день, а ночь — ночь): он надменно равнодушен к очарованию летних вечеров, спать укладывается рано, независимо от времени года; наплевав на примитивные представления чужеземцев о южных обычаях, не поддается магии белых ночей, не завлекает народными празднествами под звездным небом, не манит ночными прогулками. Едва стемнеет, жизнь в городе замирает. Стихает гомон в уличных кафе, умолкают городские часы, гаснет свет. Лишь эхо торопливо захлопнутых дверей бродит по опустевшим улицам.

Я заблудился, — описывает свою ночную прогулку по Арлю Генри Джеймс, — а на улицах ни живой души, некого попросить о помощи. Нет ничего более провинциального, чем Арль в десять вечера.

После полуночи можно увидеть разве что романтическую парочку, прогуливающуюся под луной по высокой набережной Роны между Porte de la Cavalerie[168] и церковью доминиканцев, или в пустом туннеле улицы повстречать засидевшихся гостей званого ужина либо зрителей, возвращающихся с необычно длинного спектакля: уже издалека слышны возбужденные голоса, громкий смех, стаккато каблучков по каменной брусчатке; звуки повторяются, отражаясь от фасадов домов, от закрытых ставней, сквозь которые кое-где еще просачивается красная или желтая струйка света. С реки поднимается влажный ветерок, а под припаркованными вдоль улиц машинами шмыгают кошки, подозрительно поглядывая зелеными глазами на запоздалых прохожих.

Арль благонравный, трудолюбивый и — несмотря на свое королевское происхождение — очень мещанский.

В современном городе темнота — не настоящая, и ночная тишина — тоже не настоящая. Об этом пишет Йохан Хёйзинга в «Осени Средневековья»:

Современному городу едва ли ведомы непроглядная темень, впечатляющее воздействие одинокого огонька или одинокого далекого крика[169].

Действительно, тишина в городах Юга полна звуков, создающих музыкальный фон ночи. Далекий шум автомобилей, ветер в листве, сонное воркование голубей, собачий лай, вой сирены SAMU[170], жужжание самолета, невнятные голоса, шорохи, шелест… все это слышится постоянно, а значит — неслышимо: такая тишина может включать в себя все звуки, подобно белому цвету, который, являясь суммой всех цветов, остается белым.

Однажды летней ночью, возвращаясь домой с площади Помм, я спускался по темной узенькой улочке-лестнице. Уже издалека была видна полоска света поперек мостовой; свет падал из открытой двери отделенного от улицы занавеской из бусин бара, откуда доносились гитарные аккорды и изумительный, с оттенком легкой меланхолии, девичий голос. Девушка пела старинную народную балладу на языке[171], который я не сразу узнал, хотя слова понимал без труда.

Rossinyol que vas a França, rossinyol,

encomana’m a la mare, rossinyol,

d’un bell boscatge, rossinyol, d’un vol.

Encomana’m a la mare, rossinyol,

i a mon pare no pas gaire, rossinyol,

d’un bell boscatge, rossinyol, d’un vol.

I a mon pare no pas gaire, rossinyol,

perquè m’ha mal maridada, rossinyol,

d’un bell boscatge, rossinyol, d’un vol.

Perquè m’ha mal maridada, rossinyol,

a un pastor me n’ha donada, rossinyol,

d’un bell boscatge, rossinyol, d’un vol.

Un pastor me n’ha donada, rossinyol,

que em fa guardar la ramada, rossinyol,

d’un bell boscatge, rossinyol, d’un vol.

I n’he perdut l’esquellada, rossinyol,

el vaquer me I’ha trepada, rossinyol,

d’un bell boscatge, rossinyol, d’un vol.

«Vaquer tome me la cabra», rossinyol,

«què me donaràs per paga?», rossinyol,

d’un bell boscatge, rossinyol, d’un vol.

«Un peto i unа abraçada, rossinyol,

i què més, nina estimada?», rossinyol,

d’un bell boscatge, rossinyol, d’un vol.

«Això, són coses de mainatges, rossinyol,

quan tenen pa, volem formatge», rossinyol,

d’un bell boscatge, rossinyol, d’un vol.

Я знал эту песню в более поздней французской версии. Когда-то, очень давно, в одной краковской квартире ее спел для нескольких друзей Серж Керваль[172]. Меня всегда очаровывали простота и вместе с тем страстность желаний, о которых в ней идет речь.

Как во многих других народных песнях, тема ее — одиночество, горькая доля и тоска.

Девушка — красивая и печальная — просит соловья:

Лети, соловушка, лети во Францию и расскажи про меня моей матушке. Но отцу ничего не говори, соловушка, потому что он нашел мне плохого мужа. Выдал за пастуха, который заставляет меня пасти коз. Самую лучшую я потеряла, но ее нашел молодой волопас.

— Отдай мне мою козочку, волопас.

— Хорошо, а что ты дашь мне взамен?

— Я тебя обниму и поцелую.

— Всего-то, красавица? Ты же не маленькая. У кого есть хлеб, тому подавай и сыр.

Повторяющийся в каждой строфе рефрен: …rossinyol, d’un bell boscatge, rossinyol, d’un vol[173], — подобен изысканному орнаменту буквицы — гирлянде из цветов и виноградных лоз, оплетающей выделенную букву

Сущая аркадия — картинка, достойная кисти Никола Пуссена. Однако, хотя это всего лишь сделанный несколькими мазками набросок, многое в песне — беззащитность обиженной отцом девушки, ее одиночество, наконец, тоска по любви и лучшей жизни трогает сердца, и в этом — волшебство поэзии.

Фольклористы сходятся в том, что песня родилась в одной из деревушек, разбросанных по северо-восточным Пиренеям — в раннем Средневековье этот край назывался Gallia Narbonensis (Нарбонская Галлия), затем Руссильон (каталонское Rosselló) и, наконец, Лангедок-Руссильон.

Спор начинается, когда возникает вопрос о времени рождения песни. Подавляющее большинство считает, что она появилась после 1659 года, то есть после завершившего войну между Францией и Испанией Пиренейского мира, по которому Каталония была разделена надвое: пять comarques[174] — Alta Cerdanya, Capcir, Conflent, Rosselló, Vallespir[175] — перешли к Франции, оставшаяся часть досталась Испании. Историю мало интересует судьба людей, которых она разделяет, и еще меньше — судьба влюбленных. Родная деревня девушки осталась во Франции, ее выдали замуж — вероятно, против воли — в семью, живущую по другую сторону границы.

Некоторые ученые на основании языковых исследований утверждают, что песня возникла намного раньше: недаром, наряду с широко известной каталанской версией, есть еще и окситанская. Спор нелегко разрешить, поскольку языки различались незначительно: на обоих говорили в горных деревушках на территории, называвшейся Països Catalans[176], оба относят к руссильонскому диалекту. И хотя многие считают первоначальной каталанскую версию, существует мнение, что окситанская была известна задолго до захвата ленных земель графа Раймунда VI Тулузского войсками крестоносцев под водительством Симона де Монфора и их последующего включения в состав Французского королевства.

Так или иначе, это одна из самых старых и самых известных песен региона. Об ее долголетии свидетельствуют многочисленные записи XVI и XVII веков, но настоящую «жизнь после жизни» она обрела только в период позднего романтизма, когда этнологи и поэты в поисках новых источников вдохновения извлекали на свет покрытые вековой пылью сокровища народной лирики. Тогда и появились ее многочисленные франкоязычные варианты. Сегодня на эстрадах всей Европы эту песню поют превосходные исполнители: Ги Беар, Серж Керваль, Марк Ожере, Нана Мускури, Джоан Баэз и другие.

Поющая в арлезианском баре в первом часу ночи девушка, в черной футболке и вытертых джинсах, с обмотанным вокруг шеи красном шарфом, не была эстрадной артисткой. В пустом зале она пела для себя и прислонившегося к оцинкованной стойке пожилого лысого официанта; пела, аккомпанируя себе на гитаре, не ожидая аплодисментов. Быть может, устав от одиночества в этом, так рано укладывающемся спать, провансальском городке, она словами песни, будто испытанным веками заклятием, призывала из глубины ночи другие, столь же печальные и одинокие души?

Околдованный магией поэзии и летней ночи, я пересекал площадь Республики. Бледная луна, выбелившая фасады домов, выманивала зеленых ящериц из щелей в гипсовых лепных украшениях. Огромный гномон отбрасывал на еще не остывшие от дневной жары мраморные плиты черную черту, показывая какое-то невероятное время. Слышны были замирающий голос девушки, шелест фонтана и звон насекомых, без устали кружащих над уличными фонарями. Откуда-то издалека, со стороны Тренкетая, долетел глухой бой часов.

Весна в Провансе — мощная оратория, радостный гимн в честь возвращающейся из подземного царства Коры; торжественное ее начало — первая трель жаворонка, элегические аккорды увертюры moderate cantabile, записанной нотами миндальных деревьев, форсиций и магнолий, затем crescendo сирени, глициний, желтых вспышек дрока в расщелинах скал, вплоть до триумфального tutti цветущих абрикосовых и персиковых садов и финального diminuendo, когда звуки тонут в фиолетовых волнах лаванды и золоте подсолнечников, предвещающих скорое окончание праздника — близящееся лето.

Соловьиные концерты начинаются во второй декаде апреля, когда у зелени трав и листвы еще десятки, если не сотни оттенков, но своего апогея достигают одновременно с цветением ландышей после майского праздника Братства пастухов Святого Георгия.

В Арле соловьи (Le Rossignol philomèle: Luscinia megarhynchos) везде: в кустах ботанического сада, среди развалин античного театра, в аллеях римских и вестготских саркофагов на Алискампе, в садах загородных вилл. Но есть особые места — для посвященных, где можно послушать соловьиный концерт изблизи, будто выступление знаменитых солистов из партера филармонии. Чтобы отыскать эти места, нужно отдалиться от города — лучше всего на велосипеде — на несколько километров.

Одно из таких мест находится рядом с каналом, соединяющим Арль и Пор-де-Бук, близ ведущей в Сан-Луи узкой асфальтированной дороги в глубокой, заросшей акацией, черемухой и бузиной лощине, где в высокой траве с ранней весны до поздней осени цветет барвинок, легендарный pervenche с аррасских ковров XIV века и из народных баллад.

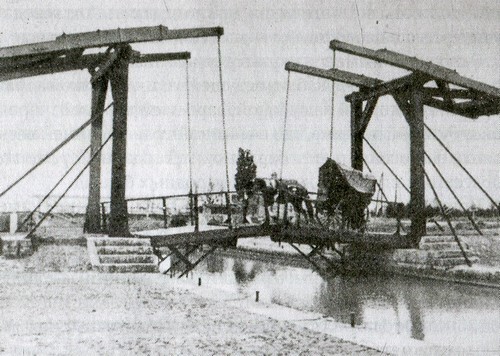

Прямо напротив лощины через канал перекинут каменный мост. Вероятно, когда-то тут был мост Режинель, чаще называемый мостом Ланглуа (pont de Langlois — по фамилии рабочего, обслуживавшего рычаги конструкции), — один из одиннадцати подъемных мостов (ponts-levis à flèches), которые в 1820–1830 годах построил молодой голландский инженер (вероятно, человек скромный, поскольку его фамилия не сохранилась даже в официальных документах). Почти все мосты в 1944 году были уничтожены немецкими саперами. Единственный уцелевший (в Фос-сюр-Мер) в 1962 году разобрав, перенесли на другое место в нескольких километрах к югу от центра города и реконструировали. Точно повторяющий мост Ланглуа, известный сейчас под названием «мост Ван Гога», он является одной из местных туристических достопримечательностей, очередным из многочисленных следов короткого, драматически закончившегося пребывания художника в Арле.

Мост Ланглуа. Фотография. 1892

Арль живет за счет Ваг Гога, благоговейно чтит его память, бережно хранит каждый оставленный им след, будто и не помнит, как жители травили его на улицах, как собирали подписи под петицией к городским властям, требуя изгнания опасного безумца, угрожающего общественному порядку.

Мост Ланглуа (de Langlois — а не de l’Anglois или de l’Anglais, как называл его Винсент) действительно так восхитил Ван Гога, что с середины марта до середины мая 1888 года он четыре раза написал его маслом, один раз акварелью и сделал пять карандашных набросков.

Винсент Ван Гог. «Мост Ланглуа». Карандаш. 1888

В письме к брату Тео 14 марта 1888 года, сообщая о начале работы над картиной, он так описывал мост:

…подъемный мост с проезжающим по нему экипажем на фоне голубого неба; река тоже голубая; на оранжевом берегу, поросшем зеленью, — группа прачек в цветных корсажах и чепцах.

Второй вариант картины он начал в апреле того же года, не забыв уведомить об этом брата:

Я сразу же повторил этот сюжет на другом холсте, но уже без фигур и в серой гамме, потому что погода изменилась…

В жаркие дни второй половины апреля 1888 года его можно было встретить чуть ли не ежедневно. В надвинутой на глаза соломенной шляпе, купленной на субботнем рынке, с притороченным к рюкзаку мольбертом, холстом на подрамнике под мышкой и полотняной сумкой в руке, он всегда шел одним и тем же путем: из Желтого дома на площади Ламартина, 2, по бульвару Комб вдоль старых крепостных стен, оставляя слева кладбище, винный склад La cave arlésienne[177], слесарную мастерскую М. Бланшара, до перекрестка около башни Мург, затем, повернув направо, вдоль ботанического сада, мимо выставленных на улицу столиков кафе Malarte, доходил до следующего перекрестка с улицей Гамбетта; там он пересекал бульвар Лис, сворачивал налево, на улицу Сади Карно[178], и продолжал путь по правой, тенистой, стороне вдоль одноэтажных домишек, разделенных скромными садиками. Солнце уже безжалостно палило, капли пота катились из-под шляпы на веснушчатый лоб и дальше, по рыжей щетине на грудь, на синюю блузу. Тень от домов больше не спасала: через полсотни метров улочка упиралась в поле, неровная брусчатка сменялась проселочной дорогой. По обеим сторонам тянулись канавы, в которых цвели желтые ирисы, а дальше простирались луга, усеянные маргаритками, маками и кустами дрока. Слева, за высоким валом, был канал. Свернув налево и увидев перед собой мост Ланглуа, Винсент останавливался, с облегчением снимал тяжелый рюкзак, доставал завернутую в старые газеты палитру, краски, кисти, бутылку со скипидаром, полотняные тряпицы — вытирать руки и кисти — и расставлял переносной мольберт, для надежности укрепляя его подобранными поблизости камнями.

Готовясь к работе, он сквозь перестук вальков и трескотню стирающих под мостом женщин слышал несущиеся с разных сторон, несмотря на ранний час, соловьиные трели. Можно предположить, что эти концерты сопутствовали ему целый день (Винсент часто работал до самых сумерек), пока он, собрав все свои принадлежности и держа перед собой мокрый холст, не спускался с насыпи на дорогу.

Винсент Ван Гог. «Мост Ланглуа». Карандаш. 1888

И впрямь трудно угадать, почему соловьи облюбовали именно это место. Есть немало подобных мест, казалось бы больше отвечающих соловьиным вкусам, менее доступных, более тенистых, расположенных дальше от дороги. Конечно, очень важна близость воды, а также обилие подёнок, ночных бабочек и комаров. Но было, видимо, еще что-то, какой-то своеобразный genius loci, повелевший выдающимся солистам птичьего племени собираться именно здесь.

Я нередко приезжал сюда на велосипеде послушать соловьиный концерт. Лучшие, вечерние, записывал на магнитофон. Возвращался по пустой асфальтовой дороге или, чаще, по тропинке вдоль канала, с привязанным к багажнику букетом из барвинка, наслаждаясь одиночеством и тишиной.

Канал Арль — Пор-де-Бук, построенный по, распоряжению Наполеона I инженерами из знаменитой Национальной школы мостов и дорог, некогда оживленная торговая артерия, сегодня — сонный водоток с заросшими травой, бузиной и кизильником берегами.

Всякое движение по каналу давно замерло. Тут не увидишь ни лодок, ни барж, да чего там, ни одной живой души; быть может, и то лишь изредка, воскресным днем, попадется рыболов, сидящий на траве или на складном стульчике и часами не сводящий глаз с неподвижного поплавка.

Другое соловьиное место находится в нескольких километрах от города, примерно на середине древней римской дороги, ведущей из Арля в Сен-Жиль-дю-Гар, на просторной равнине, в самом центре сырых, поросших осокой и кермеком пустошей, на берегу канала, доставляющего воду далеким, невидимым отсюда рисовым полям. На повороте, возле заброшенного дома из песчаника дикаря, прячется театральная площадка — покрытый редкой травой пятачок, отгороженный от канала стеной фиговых деревьев, бузины и акаций.

Соловьиные концерты звучат здесь по-особому: арии исполняются в минорной тональности с мягким мелодичным акцентом в конце фразы; готов поклясться, что в них можно уловить местный провансальский, так называемый роданский (rhodandien) диалект, который слышишь везде: в барах квартала Ла Рокет, в напевных призывах рыночных торговцев, в отголосках супружеских ссор, вечерами доносящихся из открытых окон, в песенках и считалках (comptines) ребятишек, играющих на школьном дворе.

Кажется, подобные арии я когда-то слышал неподалеку от прилепившегося к скалам городка Симьян-ла-Ротонд в Любероне. Это было на повороте песчаной дороги, петлявшей среди зарослей кермесовых дубов (Quercus coccifera), называемых здесь garrigues. Дорога вела к развалинам бенедиктинского монастыря Вальсент — к дому Ива Бонфуа. В соловьиных трелях звучали мелодии народных песен, услышанных уж не помню где (вероятно, на рынке в Арле, Бокере или Форкалькье), поющихся под аккомпанемент тоненьких, как тростинка, одноручных флейт (flaviol или galoubet) в сопровождении тамбурина[179].

Третье место я обнаружил сравнительно поздно, уже успев нанести на карту памяти немало особых мест; на этой карте я обозначал все, что меня поражало или восхищало: камни странной формы, опутанные плющом одинокие деревья, уединенные романтические уголки, дороги, подобные «тем уцелевшим участкам римских дорог, что возникают и исчезают неизвестно почему среди поля, словно линейка, которую уронили на шахматную доску…»[180] — много таких находок было сделано во время велосипедных экскурсий майскими вечерами, когда жара спадает, а с земли поднимается прохладный туман.

Место, о котором я хочу рассказать, совершенно особое. Я открыл его одним таким вечером, возвращаясь из Фурка, где обедал у местного кюре Анджея Ж.

В эти края Анджея Ж. когда-то занесло из окрестностей Быдгощи, и он здесь быстро освоился: по-французски говорит с южным акцентом, словно тут родился, богослужения проводит и проповеди читает по-провансальски, играет в петанк на гравийной площадке перед Cafe de l’Avenir, по окончании партии, как велит обычай, выпивает стаканчик пастиса с водой «Перье», состоит членом эксклюзивного клуба Club Taurin de Fourques[181], колоратку по будням не носит, на лацкане черного пиджака у него Croix de Camargue[182] — значок Братства пастухов Святого Георгия.

Я познакомился с ним годом раньше. Мы с моим другом и издателем Войцехом О. ранним утром отправились на велосипедах в Фурк — посмотреть замок, романскую церковь и римский саркофаг, найденный в 1954 году при строительстве ирригационного канала и установленный у южной стены храма. Было воскресенье, и церковь, на неделе обычно закрытая, была открыта. Внутри у алтаря наводил порядок священник: расставлял вазы с цветами, собирал богослужебную утварь. Услыхав, что мы перешептываемся по-польски, он подошел и поздоровался — тоже по-польски. Так началось наше — продолжающееся по сей день — знакомство.

За обедом (légumes à la provençale, escalopes sauce moutarde, côtes du Rhôtne blanc, tarte au pommes, crème brûlée, café, armagnac castarede 1988[183]) отец Анджей рассказал мне об одном драматическом событии, которое до сих пор с содроганием вспоминают в Фурке и на окрестных фермах.

Фурк — маленький городок, втайне завидующий Арлю с его превосходными памятниками старины и великой историей; впрочем, и здесь немало ее следов. Основан был город во II веке близ Тараскона (античный Эрнагинум) — в том месте, где расположился гарнизон для охраны моста, соединившего в крупный коммуникационный узел две дороги: Аврелиеву и Домициеву; стратегическое значение Фурк сохранил и в последующие века. В 1070 году возле переправы через Малую Рону возвели огромный укрепленный замок, ставший свидетелем важных событий: на постоялом дворе у его стен 15 января 1208 года оруженосцем графа Раймунда VI Тулузского был заколот папский легат Пьер де Кастельно. Что произошло впоследствии, известно. Захваченный крестоносцами замок в 1229 году, по мирному договору в Мо, перешел во владение французских королей. С конца XIX века замок принадлежит графскому роду Буасси д’Англа, однако, говорят, жители Фурка до сих пор не считают представителей этого рода «своими».

У Фурка, впрочем, есть и другие, более прозаические основания для гордости. Не одно десятилетие городок славится камаргскими гонками (courses camargues) — корни этого своеобразного вида спорта можно обнаружить на Крите в минойскую эпоху; позднее многочисленные его разновидности были популярны на Иберийском полуострове, на португальском острове Терсейра Азорского архипелага (corrida de touros à corda[184]), во время карнавала в Венеции, ну и прежде всего в Провансе. Суть гонок — состязание в быстроте и ловкости с боевым toro; оно чрезвычайно опасно и, бывает, заканчивается трагически. Группа молодых людей в белом — разетеры (raseteurs) — провоцируют быка (так называемого cocardier[185]). Подбежав как можно ближе к животному, готовому к стремительной атаке, они пытаются снять у него с рогов поочередно: красную кокарду, белый помпон и веревочку, обмотанную вокруг одного рога. От возможно смертельного удара разетеры спасаются, перепрыгнув — в последнюю, как того требует мужская честь, минуту — через барьер, которым обнесена арена. Побеждает тот, кто в течение определенного времени первым добудет все три трофея.

Издавна известно, что с особым вниманием за этими играми наблюдают молодые девушки, оценивая не только отвагу и. ловкость, но и физическую кондицию участников: они выбирают среди них будущих мужей.

Камаргские гонки обычно происходят в тех же амфитеатрах, где на Пасху проводятся корриды.

В наши дни амфитеатр в Фурке, сооруженный с учетом финансовых возможностей городка, — скромная деревянная конструкция с ареной, посыпанной речным песком. Расположенный в стороне от центра, между замком и дамбой над Малой Роной, во время пасхальной фиесты и прочих праздников и государственных торжеств он становится самым важным местом в городе.

Именно этому амфитеатру выпало стать сценой, на которой в воскресенье 15 августа 1923 года разыгралась драма. День был чудесный, окрестные сады золотились от зрелых абрикосов, жара не докучала, поскольку с запада дул легкий ветерок. На окружающих арену деревянных трибунах теснилось около ста пятидесяти человек, в основном жители Фурка, но и немало гостей из Арля, Тараскона, Бокера, Бельгарда, Сент-Жиля, Эг-Морга, Вовера, Бовуазена, Фонвьея.

Представление началось ровно в 16.00. Одного за другим выпустили двух первых быков. Их боевой задор и проворство вкупе с юношеской бравадой разетеров были встречены всеобщим одобрением. Но когда открылись ворота загона, выпуская третьего быка, зрители умолкли, словно над ареной пролетел Ангел Истребления. Огромный палевый зверь с рогами, изогнутыми в форме лиры, стремительно выскочил из ворот, замер как вкопанный посреди арены, низко опустив морду в клочьях пены, раздувая ноздри, роя копытами землю и вращая налитыми кровью глазами. Никем не провоцируемый, он с неожиданной быстротой и яростью бросился в атаку; еще остававшиеся на арене немногочисленные разетеры бросились наутек.

Погнавшись за одним из них, toro, сломав защитное ограждение, воткнулся рогами в основание трибуны с такой силой, что оба рога прочно в нем застряли. Стараясь освободиться, бык сотрясал деревянную конструкцию амфитеатра. Стоящие поблизости люди в панике, толкаясь, кинулись вверх по ступеням. Внезапно раздался оглушительный треск, и, под крики ужаса и боли, вся конструкция рухнула, будто карточный домик, завалив балками и досками десятки зрителей. Было это в 16.40.

А вот как спустя много лет свидетель тех событий, доктор Жан-Поль Рабани, врач из Фурка, описал произошедшее в статье под названием «Катастрофа в Фурке», опубликованной в «Бюллетене друзей старого Арля»[186]:

Паника достигла апогея, хаос был неописуемый.

Известно, что под трибунами стояли люди. Известно, что были жертвы.

Стоны и крики боли, доносящиеся из-под груды балок, подтверждали реальность драмы. Но toro еще был на арене, угрожал людям, которые пытались помочь несчастным.

Из церкви, где как раз закончилась вечерня, выходили прихожане. Кто-то уже прибежал туда с вестью о случившейся беде.

Отец Кастамань, еще в литургическом облачении, поспешил на место катастрофы, по пути успокаивая людей, убегающих от беспрепятственно кружащего поблизости быка. Добравшись до амфитеатра, священник склонялся над умирающими со словами последнего утешения, ободрял раненых. В царящей вокруг суматохе именно он организовывал первую помощь.

Тем временем быку удалось перескочить через нагромождения обрушившихся балок и убежать. Он пробежал мимо церкви, где еще стояли, беседуя, последние из присутствовавших на вечерне прихожане, и свернул на улицу Жана Жореса.

Мадемуазель Дюмон, которая собиралась отправиться к себе на ферму и как раз садилась на велосипед, едва успела спрятаться в тупике, бросив велосипед посреди улицы.

Из своего убежища она видела быка, который — в нерешительности, как ей показалось, — остановился перед витриной галантереи, будто заинтересовавшись собственным отражением в стекле, хотя, вероятно, он просто услышал, как внутри магазина лает собачка.

Именно в этот момент мадам Граншан, которая была тогда беременна, подошла к дверям своего дома; от страха она не могла попасть ключом в замочную скважину и, оцепенев, замерла на пороге. К счастью, бык недолго пребывал в нерешительности: появилась группа преследующих его молодых людей, целью которых было не позволить ему вернуться на место трагедии.

Бык свернул в улицу Дам и выскочил на Лис, сея панику в толпе. Затем взобрался на дамбу, пересек виноградники замка (называвшиеся тогда виноградниками Бланшона) и достиг Малой Роны выше моста.

В это время к мосту с криками «le taureau, le taureau!..[187]» подбегали несколько перепуганных до полусмерти жителей Фурка, уверенных, что за ними гонится бык. По мосту шли направлявшиеся в Фурк арлезианцы; услыхав крики, они, не раздумывая, перелезли через ограждение моста и застыли, спиной к пустоте, судорожно держась за перила.

В кавалькаде спасающихся от зверя были двое раненых: мадам Кламон и мадам Марба.

Бык, переплыв реку, выбрался на берег ниже моста, перед домиком охранника дамбы Сестье. Тут дорогу бестии заступил сторож из mas du Merle[188], но бык ударил рогом его лошадь — одного удара хватило, чтобы та с распоротым брюхом скатилась с дамбы. К счастью, сторож, не растерявшись, спрыгнул с седла и остался невредим.

Бык спрятался в густых зарослях ивняка, где провел часть ночи; затем, ведомый безошибочным инстинктом, под покровом темноты переплыл Большую Рону и вернулся на свое пастбище в Кро, чудом избежав проводимой жандармерией облавы.

На месте катастрофы зрелище было ужасающее: на трибуне или под ней находилось почти сто пятьдесят человек. Большинство были тяжело ранены: переломы, ушибы, поражение внутренних органов. <…>

Действенную помощь оказали немедленно прибывшие из Арля врачи — Бенуа, Пикар и Ремюса. Раненые были перевязаны и переправлены в больницу в Арль, где ими занялись доктор Кальве, доктор Вазоль и студент-медик Ламурё.

Три человека погибли на месте: Мариюс Фьёа, по прозвищу Пий IX, 62 года, бывший владелец кафе и муниципальный советник, и супруги Буаре, управляющие усадьбой Об, прибывшие на представление в Фурк с двумя детьми, которые, к счастью, уцелели. Тела убитых положили около замкового рва.

Еще четверо скончались от ран. Двое — при перевозке в больницу: мадемуазель Гонне, 16 лет, продавщица в торговом доме «Корон», проживавшая в Арле на улице Марбрьер, и ее подруга Игнасиа Наваро, 17 лет, из Фонвьея. Спустя несколько дней в больнице умерла Аделаида Клод, вдова Ориоля, 35 лет, мать пятнадцатилетней дочери, и мадам Антуанетта Бене, супруга месье Пешере. <…>

Разумеется, жандармерия начала расследование, чтобы установить виновных в происшествии. 18 августа на место катастрофы прибыли представители прокуратуры из Нима. В прессе сообщалось о древесине, изъеденной жуками-короедами, о трухлявых досках, неправильной сборке, но все это было мало похоже на истинную причину. Впрочем, следствие никому не предъявило обвинений, и дело закрыли.

В отличие от рассказа доктора Жан-Поля Рабани — где, кроме описания драматических событий, содержалось еще множество подробностей: фамилии пострадавших, социальное и имущественное положение жертв, размер выплаченной компенсации, затраты на госпитализацию и похороны, указы муниципального совета Фурка и Арля, — рассказ отца Анджея был краток. Мне показалось, что, слушая его, я отчетливо улавливаю францисканскую жалость к животному — косвенному виновнику трагедии, а также куда менее заметное восхищение ловкостью, решительностью и отвагой быка, позволившим ему переплыть две большие реки, избежать облавы и, проделав долгий путь, отыскать свое пастбище.

Возвращаясь поздним вечером домой по висячему мосту на Малой Роне — образцу инженерного искусства начала века, — я слез с велосипеда, чтобы рассмотреть столь красочно описанные доктором Рабани место переправы быка через реку и его встречу с несчастной лошадью сторожа перед домиком охранника дамбы Сестье. Домика уже не было. В зарослях у подножия дамбы из земли выглядывали словно бы опаленные пожаром остатки фундамента, торчали две-три трухлявые балки, под ногами хрустели какие-то черепки (возможно, от керамических горшков), валялось несколько кирпичей — вот и все, что осталось от чьей-то некогда теплившейся здесь, жизни.

Как же быстро пропадают следы человеческого присутствия — земля поглощает их, впитывает, будто заживляя рану…

Сам берег реки, заросший черной ольхой и ясенем, был почти недоступен; рядом, в гуще лозняка, бересклета и бузины, пели соловьи. Казалось, весь этот уголок, подсвеченный каким-то неземным зеленоватым сиянием, дрожит от их пения. Со всех сторон неслись трели и щелканье необычайной чистоты и силы, повисая в воздухе, будто крохотные осколки магического кристалла, в которых отражается майское небо.

Если в прежних соловьиных концертах чувствовалось что-то похожее на спонтанные выступления под открытым небом народных артистов-виртуозов, исполняющих музыку в жанре estampie[189] с ее специфической каденцией, то музыка, которую я услышал на берегах Малой Роны, определенно была близка к весьма изысканной (при соблюдении строгих правил темпа, динамики, артикуляции) музыке придворной, что невольно приводило на память виртуозные canso провансальских трубадуров.

Я лежал на дамбе, глядя в небо, где одна за другой загорались звезды. Над рекой поднимался туман, одуряюще пахли травы — мята, донник, чабрец, по мосту изредка, тарахтя на стыках плит, проезжали машины; время на мгновение остановилось, как это бывает, когда боги, выйдя из укрытия, ладонями закрывают нам, простым смертным, глаза, дозволяя поверить, что мы способны понять смысл и суть гармонии или, по крайней мере, разглядеть в темноте их далекий отблеск.

Пораженный и восхищенный, я слушал соловьиные дуэты, трио, квартеты, и откуда-то из дальних уголков памяти возвращались строфы Марии Французской[190] и великого сына этой земли, трубадура Бернарта де Вентадорна:

Miels de nulh autre chantador;

Quar plus trai mos cors ves amor,

E mielhs sui faitz a son coman;

Cors e cor e saber e sen

E fors’e poder hi ai mes;

Немудрено, что я пою

Прекрасней всех певцов других:

Не запою, пока свой стих

Любовью светлой не вспою.

Я сердцем, волею, умом,

Душой и телом предан ей.

Над деревьями за рекой вставала луна, вечерние краски расплывались в тумане, отчего все явное виделось смутно, становилось мягче и нежнее, будто мир менял мажорную тональность на минорную, а меня, казалось, допустили к участию в неком тайном обряде, или, говоря словами Малькольма Лаури, позволили «на краткий час узреть то, чего никогда не было и не может быть, узреть олицетворение нашего счастья, хотя лучше бы даже в глубине души не помышлять о нем»[192].

Дом Петрарки

1.

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono

di quei sospiri ond’io nudriva ’I core

in sul mio prime giovenile errore

quand’era in parte altr’uom da quel ch’i’ sono,

del vario stile in ch’io piango et ragiono

fra le vane speranze èe ’l van dolore,

ove sia chi per prova intenda amore,

spero trovar pietà, nonché perdono.

Ma ben veggio or sí come al popol tutto

favola fui gran tempo, onde sovente

di me medesmo meco mi vergogno;

et del mio vaneggiar vergogna è ’l frutto,

e ’l pentersi, e ’l conoscer chiaramente

che quanto piace al mondo è breve sogno.

I.

В собранье песен, верных юной страсти,

Щемящий отзвук вздохов не угас

С тех пор, как я ошибся в первый раз,

Не ведая своей грядущей части.

У тщетных грез и тщетных мук во власти,

Мой голос прерывается подчас,

За что прошу не о прощенье вас,

Влюбленные, а только об участье,

Ведь то, что надо мной смеялся всяк,

Не значило, что судьи слишком строги:

Я вижу нынче сам, что был смешон.

И за былую жажду тщетных благ

Казню теперь себя, поняв в итоге,

Что радости мирские — краткий сон.

1.

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono

di quei sospiri ond’io nudriva ’I core

in sul mio prime giovenile errore

quand’era in parte altr’uom da quel ch’i’ sono,

del vario stile in ch’io piango et ragiono

fra le vane speranze èe ’l van dolore,

ove sia chi per prova intenda amore,

spero trovar pietà, nonché perdono.

Ma ben veggio or sí come al popol tutto

favola fui gran tempo, onde sovente

di me medesmo meco mi vergogno;

et del mio vaneggiar vergogna è ’l frutto,

e ’l pentersi, e ’l conoscer chiaramente

che quanto piace al mondo è breve sogno.

I.

В собранье песен, верных юной страсти,

Щемящий отзвук вздохов не угас

С тех пор, как я ошибся в первый раз,

Не ведая своей грядущей части.

У тщетных грез и тщетных мук во власти,

Мой голос прерывается подчас,

За что прошу не о прощенье вас,

Влюбленные, а только об участье,

Ведь то, что надо мной смеялся всяк,

Не значило, что судьи слишком строги:

Я вижу нынче сам, что был смешон.

И за былую жажду тщетных благ

Казню теперь себя, поняв в итоге,

Что радости мирские — краткий сон.

Реки рождаются неведомо как и неведомо где. Упадет на землю капля из тающего ледника или посреди равнины забьет родник, и потечет ручеек, то прячась в сухой листве, в болотных травах, то появляясь вновь; потом он соединится с другим ручейком, иногда уходя под землю, чтобы вынырнуть через несколько километров — шире и глубже прежнего; порой, когда лето жарче обычного, от зноя ручей высыхает, превращается в ожерелье из луж, нанизанных на нитку воды между камнями. Рано или поздно у него появляется название — не всегда удачное, словно бы еще не уверенное в себе, на пробу; окончательное он обретет лишь где-то дальше, когда в нем впервые, как в зеркале, отразятся весенние облака, а в прибрежных кустах вечером защелкают-засвистят соловьи. Потом в него вольются другие ручьи, и местность по берегам, похожая (если смотреть с высоты птичьего полета или со спутника) на огромный, изъеденный шелкопрядами лист тутового дерева, превратится в филигранное серебряное изделие.

В мире есть только пять мест, где реки сразу рождаются реками — зрелыми, с именами; по ним можно сплавлять лес, они готовы снабжать энергией мельницы, лесопилки, бумажные фабрики. Места эти необыкновенные: все, что их окружает — деревья, скалы, тучи, свет, — не просто деревья, скалы, тучи, свет; став свидетелями чуда рождения, они обретают особые черты, будто на картинах мастеров раннего Кватроченто.

Именно так появляется на свет река Сорг — бурная, причудливая, необузданная, зачаровывающая своей дикой красотой. Она вытекает из грота — одного из целой системы пещер, тянущихся вглубь горного массива Люберон или, как гласит легенда, в самый центр Земли, где некогда жил страшный змей по имени Колубр. В середине VI века его одолел святой Веран, епископ Кавайонский, который по завершении своей праведной жизни — как пишет Петрарка — был погребен в Воклюзе, «в маленькой, но прочной и красиво украшенной церкви, которую Веран посвятил Пресвятой Деве».

Свое начало Сорг, вероятно, берет в подземном водоеме площадью около 1240 квадратных километров, собирающем воды из долины Воклюз, с южного склона горы Ванту и с горной цепи Де-Люр. Из подземного грота у подножия скальной стены высотой 230 метров Сорг вырывается с огромной скоростью (от 90 до 120 кубометров в секунду, в зависимости от времени года) и, пенясь и шипя, устремляется вниз по крутому руслу, с разгона ударяясь о валуны с такой силой, что над водой повисает пелена из мельчайших радужных капелек.

Бирюзового цвета источник находится в бездонном гроте (в 1989 году специально сконструированный робот «Спеленавт», опустившись на глубину 308 метров, так и не достиг дна). В результате систематического изучения, начатого в 1950-е годы знаменитым исследователем подводных глубин Жак-Ивом Кусто, была открыта огромная подземная галерея, впоследствии названная «Прадо»; археологи обнаружили в расщелинах грота большое количество (1600) серебряных, золотых и бронзовых монет разных эпох (с II в. до н. э. вплоть до нашего времени). На многих можно увидеть изображение привязанного к пальме крокодила, а на аверсе — две головы: Октавиана Августа и Агриппы; такие монеты чеканились на местном римском монетном дворе в Colonia Augusta Nemausus (ныне город Ним).

Фонтен-де-Воклюз (Воклюз — от латинского Vallis Clausa, что значит Закрытая долина) смахивает на сцену громадного театра с изысканными декорациями: скалы, облака, высокие деревья — лавры, платаны, вязы, — сверкающая лента реки, обрамленная изумрудной травой. Складывается впечатление, будто вот-вот начнется спектакль, на сцену выбегут и запляшут нимфы и сатиры, возможно, появится и кентавр, натягивая тетиву лука, а зрителями будут выглядывающие из-за туч боги Олимпа.

Где-то на втором плане виднеются ржавые пятна черепичных крыш; это и есть то ли деревня, то ли городок Фонтен-де-Воклюз с крутыми извилистыми улочками, оградами из песчаника дикаря, ступенями, истертыми тысячами подошв, разноцветными ставнями погруженных в полудрему домов; кажется, будто и время здесь особое, готовое, раскрывшись как лепестки брошенного на воду японского цветка, явить чудеса.

Впервые я приехал сюда поздней осенью, когда тень платанов уже приносила прохладу. Городок дремал под неярким солнцем — пахнущий яблоками и свежим виноградным суслом, пустой: ни туристов, ни сувенирных лавочек, ни зазывных криков торговцев, фотовспышек, настырных реклам. И вдруг, в этой недвижности и тишине, откуда-то всплыло воспоминание о другом, отделенном парой тысяч километров и веками иной культуры городке, где я подростком провел несколько лет. Возможно, на это воспоминание меня навели стихи родившегося в двух шагах отсюда, в Иль-сюр-ля-Сорг, Рене Шара. Слово обладает божественной мощью эвокации[194], даже если вызванные им образы всего лишь обманка, оптическая иллюзия (trompe l’oeil); в первую секунду оно едва слышно, однако чем дольше вслушиваешься, тем отчетливее начинает казаться, что доносится оно из собственной головы эхом чего-то, что ты — возможно и не осознавая — когда-то уже слышал.

Другие тучи, другие деревья, другие запахи и свет, но та же печаль, та же, сравнимая с красотой ядовитого цветка, красота безвозвратно минувшего…

Я смотрел на маленькую прямоугольную площадь, колонну под деревьями, прохожих, которые, поздоровавшись, останавливались и, смеясь и жестикулируя, заводили разговор; в этом отмеченном историей месте все держались с очевидной свободой, подобно священнику, который, привыкнув к ежедневному общению с Богом, громко говорит и без особого благоговения хозяйничает в пустой церкви. И вдруг мне представилась другая, словно бы поблекшая от времени, картина: вымощенная булыжником квадратная рыночная площадь с городской водоразборной колонкой, аптека на углу, владелец которой, пан К., фармацевт и астроном-любитель, по ночам из оборудованной на крыше обсерватории изучал небо, а в витрине аптеки, среди белых с кобальтом банок мейсенского фарфора вокруг весов XIX века с чашками, которые поддерживают змеи, вывешивал сообщения о близящихся затмениях Солнца или Луны и сопряжении важнейших планет со звездами; информация частенько дополнялась рисунком, испещренным цифрами и астрологическими символами. Я увидел пересекающие площадь знакомые фигуры: Виктора О., отца моего друга, будущего художника; раввина Ш, известного в повяте[195] талмудиста, спешащего в сопровождении нескольких одетых в черное единоверцев в синагогу на субботнюю молитву; тучного, с львиной гривой седых волос пана Б. — органиста приходского костела Святого Николая и композитора, на каждой воскресной мессе дирижировавшего кантатой собственного сочинения; потом увидел толстяка пана П., директора гимназии, который еще до войны прославился вышедшей в варшавском издательстве «Рой» тоненькой книжечкой стихов; двух элегантных сестер К., всегда в черном, в шляпах и кружевах (по слухам, они обращались друг к дружке на «вы», а дома говорили исключительно по-французски); прямого как палка полковника Б., который вечерами, прихрамывая, опираясь на тонкую трость с серебряным набалдашником, медленно шествовал по рынку к дому адвоката У. — вдовца, известного своими многочисленными любовными приключениями, отца двух белокурых барышень: любострастной Сабины и величественной Амалии; на веранду выносили лампу, вокруг которой тотчас начинали виться ночные бабочки, и адвокат с полковником за

бокалом ратафии допоздна беседовали о политике. Все знали, что полковник Б. был ранен осколком гранаты во время государственного переворота 14 мая 1926 года[196].

Картины тускнели, сливались; напоследок я заметил въезжающую на площадь запряженную мулом бричку, в которой пан Ж., лесничий, по воскресеньям с женой и двумя сыновьями приезжал из лесничества на мессу. Правил он сам, сидя на козлах в темно-синем, наглухо застегнутом двубортном сюртуке или форменном мундире, с прямой спиной, держа вожжи руками в замшевых перчатках.

Я хорошо помню специфическую атмосферу спокойной, уверенной в себе провинции. Атмосферу эту создавали люди, которые жили среди вещей, годами не сдвигавшихся с места, в тех же квартирах, что их деды и прадеды, и руководствовались несколькими простыми правилами, позволявшими переходить из тьмы во тьму, понимая, что они всего лишь звено в цепи поколений. Среди фигур, промелькнувших вдруг, словно на экране laterna magica[197], я заметил и себя, тощего недоростка-мечтателя, который летними вечерами слонялся по рыночной площади, голодным взглядом провожая проходящих мимо девушек и не сознавая, что видит не спектакль повседневности, а мир, который вот-вот полетит в тартарары.

Я долго стоял на маленькой площади Воклюза, глядя на дома цвета меда, вслушиваясь — с затаенной завистью — в тишину. Да, время здесь не движется скачками от беды к беде, от катастрофы к катастрофе, от смерти к смерти, а течет неспешно. История — не ошалевшая синусоида, а прямая линия, складывающаяся из упорядоченных отрезков. Но мы-то живем здесь и сейчас, судьба никого не обделит: повсюду, и тут и там, человек превозмогает одинаковые страх и неуверенность, а дом нашего детства и тут и там перестал быть безопасной гаванью и уже не хранит ни наших тайн, ни наших сокровищ.

Буколическая красота и сонное спокойствие Фонтен-де-Воклюза всегда притягивали людей впечатлительных, утомленных мирской суетой. Здесь в разное время побывали (а кто-то и задержался надолго) писатели, художники, поэты, оставляя следы своих размышлений в стихах или письмах, однако жестокая история сохраняет лишь самые яркие имена: Франческо Петрарка, Джованни Боккаччо, Франсуа-Рене де Шатобриан, Фредерик Мистраль, Рене Шар…

Неизменное основание для гордости у жителей Воклюза — то, что здесь пятнадцать лет прожил Франческо Петрарка. Сегодня его дом, наряду с подземным источником, — главный туристический объект и… двигатель коммерции. Петрарка везде: на вывесках кафе и ресторанов, в названиях отелей и турагентств, на цоколе стоящей посреди городка колонны, на фронтоне дома, где размещается посвященный его памяти музей. Но если тайны источника в основном уже раскрыты, то местоположение дома поэта остается предметом непрекращающегося спора, который, по мере появления новых археологических аргументов и научных трудов, то разгорается, то затихает. Полемика, начатая в первой половине XIX века, продолжается по сей день. Важные выводы содержатся в отчете о заседании Академии надписей и изящной словесности[198] (1896). Вот фрагмент протокола этого заседания:

Существует множество мнений относительно местоположения дома Петрарки в Воклюзе; принято считать, что он стоял на левом берегу Copra, у подножия скалы, на которой возвышается замок, рядом с тоннелем (римских времен — как полагают археологи), который соединял две части деревни. В последние годы возобладало мнение, будто дом поэта находился на правом берегу, ровно в том месте, где сейчас кафе «Лаура и Петрарка». Недавно маркиз де Монклар попытался доказать, что это историческое здание идентично дому который еще в наши дни стоял на откосе посередине склона, в небольшом отдалении от замка.

Г-н Мюнц[199] взял на себя труд разрешить сомнения, ссылаясь на свидетельства самого Петрарки и его современников. Благодаря им он сумел доказать, что дом, который поэт приобрел за наличные, стоял там задолго до того, как Петрарка насовсем переехал в Воклюз. Он был сложен из камня и довольно прочен — его свод уцелел в пожаре, который в 1353 году устроили грабители. Завещанный приюту в Воклюзе или — если приют не будет открыт — наследникам старого слуги поэта, дом вскоре сделался местом паломничества любителей литературы. Однако спустя некоторое время память о жившем в нем великом поэте стерлась, и, когда сто пятьдесят лет спустя Велутелло, Беккаделли и Симеони[200] посещали Воклюз, традиция таких паломничеств уже увяла. В ту эпоху, как, впрочем, и в XVII веке, сомнений не было: все биографы отмечали, что поэт жил высоко на откосе. Дом, который они описывают, идентичен — и это убедительно доказано г-ном де Монкларом — тому, который существует и сегодня.

В середине прошлого века аббат де Сад в своих «Мемуарах о жизни Петрарки» утверждал, что дома уже не существует; это мнение было подхвачено большинством авторитетных исследователей.

Г-н Мюнц старался доказать, что даже наиболее противоречивые тексты не исключают гипотезы о доме, построенном на откосе. Так или иначе, область исследований отныне определена: дом Петрарки следует искать на левом берегу Copra, у подножия либо на верхушке скалы, поблизости от орошаемого водами реки сада, где и сегодня можно увидеть ствол лаврового дерева, прожившего несколько сотен лет.

Благодаря обнаруженным текстам новые исследования непосредственно на месте позволят окончательно разрешить эту проблему[201].

Однако проблема не была разрешена. Историю дома можно довольно точно проследить вплоть до конца XVI века, когда дом еще посещало множество почитателей Петрарки; впоследствии интерес к его поэзии пропадает, а редкие упоминания о легендарной уединенной обители над рекой Сорг все менее достоверны. Известно, что в 1374 году, когда Петрарка скончался, приюта в Воклюзе еще не было, поэтому дом, согласно последней воле поэта, унаследовал его старый слуга Раймон Моне, неграмотный крестьянин, который постоянно занимался домом, двумя садами и… библиотекой. Хоть он и не знал грамоты, книги вызывали у него уважение и благоговейное восхищение. Петрарка рассказывает о нем в одном из писем:

Он бывал счастлив, когда я давал ему в руки какую-нибудь книгу <…> Вздыхал, прижимал ее к сердцу, шепотом повторял фамилию автора.

Несколько веков дом одиноко простоял на откосе, заросший бурьяном, с пустыми глазницами окон, но, поскольку постройка была солидная, сохранился до сравнительно недавнего времени.

А когда-то в окнах горел свет, мелькали тени, слышны были голоса, смех, лай собаки; летними ночами на веранде горели свечи в канделябрах, а в кресле с высокой спинкой сидел человек в расстегнутом кафтане с книгой на коленях либо гусиным пером в руке. Проходившие мимо крестьяне и жители городка иногда видели, как он, в большой шляпе, с каким-нибудь садовым инструментом, трудится бок о бок со старым слугой в одном из двух прилегающих к дому садов, или под вечер встречали его, идущего с удочкой по берегу Copra.

Теперь мое оружие, — писал он Джованни Колонне, — сеть и верша, сплетенная из гибких побегов лозняка, что пропускает воду, но рыбе тюрьма, откуда ей никоим способом не выбраться. С недавних пор я превратился в рыбака, вместо меча ношу изогнутые крючки, на которые надевается коварная приманка, гибкое копье и маленький трезубец, каковой уже умею рыбе в спину всадить, перед тем, как оглушить ее камнем.

Петрарку можно было встретить на крутой каменистой тропе, ведущей в замок Филиппа де Кабассоля, его близкого друга и покровителя, регента и канцлера Неаполитанского королевства, епископа Кавайона и Марселя, кардинала-епископа епархии Сабина. Поэт поднимался медленно, опираясь на палку с острым наконечником, часто сопутствуемый собакой, которая бежала впереди, распугивая ящериц; время от времени он останавливался, чтобы посмотреть на раскинувшуюся у его ног долину. Из замка не раз возвращался поздней ночью, после ужина и ученого диспута; осторожно спускался по тропинке в сопровождении слуги епископа, который шел впереди, держа высоко над головой горящую лучину или фонарь.

Видели его и в городке. Будучи человеком набожным, он в воскресенье, вместе со слугой, непременно присутствовал на мессе в церкви, деньги на постройку которой — как гласит легенда — дал святой Веран Кавайонский.

Отступим, однако, назад. 1326 год. Молодой флорентинец (сегодня мы бы сказали: европеец) Франческо Петрарка, изучавший юриспруденцию в Монпелье и Болонье, поселяется в Авиньоне, столице папства.

Там я уже начал приобретать известность, и видные люди начали искать моего знакомства, — почему, я, признаюсь, теперь не знаю и дивлюсь тому, но тогда я не удивлялся этому, так как, по обычаю молодости, считал себя вполне достойным всякой почести.

И действительно: перед ним распахнулись все двери, карьера, казалось, была обеспечена. В 1330 году он поступил на службу к кардиналу Джованни Колонне, одному из самых влиятельных сановников в окружении папы Иоанна XXII, и несколько лет исполнял обязанности его секретаря и советника по правовым вопросам.

6 апреля 1327 года, в Великую пятницу, произошло событие, оказавшее огромное влияние на дальнейшую судьбу Франческо Петрарки. На утренней мессе в церкви Святой Клары двадцатитрехлетний поэт (заметим, уже принявший сан) впервые увидел девятнадцатилетнюю Лауру де Новес, уже два года как супругу Гуго де Сада, влиятельного вельможи, viguier[203] Авиньона. Когда по окончании мессы, ошеломленный, в полуобморочном состоянии, Франческо вышел из церкви, ему уже было ясно, что вспыхнувшее чувство никогда не погаснет. След этого озарения можно найти в сонете 61 (Canzoniere), написанном годы спустя в Воклюзе:

Benedetto sia ’l giomo, et ’l mese, et l’anno,

el la stagione, e ’l tempo, et I’ora, e ’I punto,

e ’l bel paese, e ’l loco ov’io fui giunto

da’duo begli occhi che legato m’ànno;

Благословен день, месяц, лето, час

И миг, когда мой взор те очи встретил!

Благословен тот край и дол тот светел,

Где пленником я стал прекрасных глаз![204]

Однако в тот незабываемый день случилось еще нечто, показавшееся Петрарке знаком небес, пророческим посланием судьбы. Произошло длившееся три часа полное затмение Солнца: на небе появились звезды, толпы заполонили улицы, площадь перед папским дворцом, мост Святого Бенезе, люди взбирались на крыши домов, на деревья… Так память о необычайной встрече навсегда связалась с воспоминанием о божественном знаке.

Лаура! Одно имя завораживало поэта. Сколько в нем таилось значений, сколько оттенков, сколько обещаний: тут и латинское aurum — золото, и итальянское l’aura — дуновение ветра, и итальянское lauro — лавр или, лучше, лавровый венок — высочайшая награда поэту, ну и наконец, отсылка к известному по «Метаморфозам» Овидия мифу о нимфе Дафне и преследующем ее боге поэзии Аполлоне.

А как выглядела Лаура? Как выглядел Франческо? Нам знакомы их лица. Они смотрят на нас с многочисленных портретов, медальонов, фресок, барельефов — живописных, графических, скульптурных изображений XIV–XIX веков. Основой для всех или почти всех послужили два двойных портрета, написанных в Авиньоне в 1336 году, когда Лауре было двадцать восемь лет, а Франческо — тридцать два.

В тот год в Авиньон по приглашению папы Бенедикта XII прибыл Симоне Мартини[205], который должен был украсить живописью папский дворец, а заодно, по поручению кардинала Джакомо Стефанески, расписать фресками притвор церкви Нотр-Дам-де-Дом. Тогда Франческо и попросил художника сделать два портрета: Лауры и свой. Мартини просьбу исполнил, мастерски — по мнению современников — передав сходство с моделями; к сожалению, оба изображения пропали при невыясненных обстоятельствах. Говорят, правда, что портрет Лауры сохранился и находится в коллекции семьи де Сад, чьи представители по авиньонской линии (то есть прямые потомки Лауры) живы по сей день; впрочем, вряд ли можно было столько веков успешно его прятать.

Второе изображение, вызывающее множество сомнений и споров, находится в неаполитанской церкви Санта Мария Инкороната, построенной в 1360–1373 годах. На фреске свода, представляющей Семь таинств, в сцене венчания специалисты узнают Роберта Анжуйского и королеву Джованну, а в сцене крещения — Петрарку и Лауру. Возможно, художнику были известны их портреты авторства Симоне Мартини.

Никто сегодня не может ответить на вопрос, почему судьба свела вместе эту легендарную пару только на произведениях художников или в поэтических строфах. В жизни они никогда не встречались. Ни разу поэт не коснулся руки Возлюбленной, ни разу не попытался ее увидеть. Можно предположить — хотя в это трудно поверить, — что Лаура даже не знала о великой любви к ней поэта. Она была высокородной дамой, а он — всего лишь сыном флорентийского нотариуса.

А ведь Франческо Петрарка за несколько лет пребывания при папском дворе весьма преуспел. Он был дипломатом, ученым, поэтом — личностью, известной в Авиньоне и Европе. Много путешествовал. Был отправлен в Неаполь в качестве легата Климента VI, мечтавшего видеть его своим личным секретарем. Бывал в Риме, Париже, Базеле, Лионе, Генте, Льеже, Кельне. Его расположения домогались знать и знаменитости: Колонна в Риме и Авиньоне, да Каррара в Падуе, Висконти в Милане, Скалиджери в Вероне, д’Эсте в Ферраре. Его почитали в Венецианской и Генуэзской республиках. Даже Флоренция, которая обрекла его отца, как и Данте, на вечное изгнание, теперь добивалась расположения поэта. Вся Европа читала его сонеты, все в Европе знали о его любви — все, кроме той единственной, что его вдохновляла.