Ганза вплывает в Швецию

Всю ту часть Балтийского моря, что расположена к югу от условной линии, проведенной между Ригой на его восточном побережье и Вестервиком — на западном, можно назвать двойным морем. Под толщей воды раскинулась бескрайняя песчаная стихия, медленно перекатывающая гигантские дюны-волны, достигающие иногда высоты в два десятка метров. Погибшие корабли, опускаясь на дно, постепенно скрываются под толстым песчаным одеялом, способным надежно спрятать от людских глаз даже океанский лайнер. Но песчаные волны, совершая свое бесконечное движение, время от времени открывают спрятанные под ними тайны прошлого, и может пройти несколько лет, пока следующий вал, точно саван, вновь не накроет место давней катастрофы.

Один из таких «вынырнувших» кораблей в 1993 году случайно обнаружили аквалангисты у самой южной оконечности Сконе, вблизи порта Сканёр.

На монетах IX века, найденных в Хедебю, изображены корабли, похожие на когги. Развитие этого типа судов продолжалось почти семьсот лет.

На монетах начала IX века из Бирки можно увидеть и когги, и корабли викингов. Долгое время они бороздили моря одновременно.

Из песка выступала нижняя часть старинного судна пятиметровой ширины и двадцатиметровой длины. Дубовые доски оказались свободны от водорослей — доказательство того, что корабль вырвался из песчаного плена совсем недавно — и на протяжении нескольких последующих лет гость из прошлого продолжал подниматься, точно желая помочь морским археологам изучить его. Хотя небольшая четырехметровая глубина стала причиной того, что волны разрушили всю верхнюю часть корабля, песок — замечательный консервирующий материал — сохранил достаточно, чтобы можно было восстановить не только внешний вид судна, но и обстоятельства его гибели.

В двухстах метрах от Сканёра — одного из самых известных средневековых рынков — нашел свою последнюю стоянку когг, главный «трейлер» северогерманского торгового союза городов, известного как немецкая Ганза.

Реконструкция Бременского когга 1380 года. Долгое время ученые измели весьма приблизительное представление о когге, составленное главным образом по изображениям на городских печатях и старинным рисункам. Но в 1962 году археологам повезло. При углублении акватории Бременского порта было найдено хорошо сохранившееся судно длиной 23 метра. Бременский когг до сих пор остается лучшим из найденных экземпляров этого типа судов.

Взятые пробы показали, что когг был построен в 1390 году в северной Польше, а анализ разрушений позволил восстановить ход событий более чем шестисотлетней давности. Ганзейский корабль пытался войти в мелководный пролив, но движущиеся пески в сочетании со штормом привели к печальному исходу. Там, где прежде были глубины, оказалась мель. Когг, врезавшись в нее с ходу, накренился на правый борт, порыв ветра, ударив в парус, сломал мачту, и все было кончено.

На месте давней катастрофы аквалангисты нашли куски керамики, оловянный сосуд с крышкой, обувные подметки, остатки лыкового плетеного ковра, предназначавшегося для защиты бортов от повреждения грузом, и каменные ядра для двух небольших бомбард. Все это находилось с правой стороны от судна, вылетев во время внезапного крена.

Самой драматичной находкой оказалась серебряная монетка, которую ганзейские корабелы положили когда-то на счастье в основание мачты. Обнаружилась и еще одна деталь, много говорящая о временах Ганзы: в носовой части когга одна из бортовых досок треснула еще до спуска корабля на воду — это место заделали уже потом. Подобные следы небрежного и поспешного строительства видны и на некоторых других коггах, найденных в Северной Европе. Главная причина этих недостатков, возникавших еще до спуска корабля на воду, — использование для строительства сырой древесины. Во времена викингов такое было редкостью: подготовка материала была одним из важнейших этапов создания корабля. Дерево не только сушили, его даже выбирали так, чтобы обеспечить максимальную прочность корпуса. Древние корабелы предпочитали дубы, росшие на северных склонах холмов: их древесина была более плотной, чем у деревьев, обращенных на юг. Викинги расщепляли древесные стволы на доски топором, чтобы минимально повредить волокна, — ганзейцы применяли пилу, калечившую древесину.

Главным в конструкции когга была прочность корпуса и вместительность трюмов. Красота отходила на второй план.

Причина изменившегося подхода к строительству корабля — появление новой философии. Для викинга корабль был одушевленным и самым близким существом в мире. «Строй свой корабль красивым, тогда у тебя не будет недостатка в достойных мужах для его экипажа», — с таким советом обращается король к сыну в старинной норвежской рукописи. В новые времена корабль стал машиной для получения прибыли, поэтому строить надо было быстро и максимально дешево. Привлекать добровольцев в экипаж эстетикой также не требовалось: ганзейские купцы нанимали команду за деньги.

Даже сегодня некоторые эксперты утверждают, что ганзейцы были плохими корабелами, поэтому можно представить, с какой насмешкой и презрением шведы, жившие в двенадцатом веке и еще видевшие стремительные изящные корабли-птицы викингов, встретили появление у своих берегов неуклюжих посудин, оскорблявших их эстетические чувства. Новые корабли отличались высокими бортами, нос и корма возвышались над водой почти под прямыми углами, что придавало всей конструкции вид плавучего ящика. Часто на носу и корме были построены дополнительные площадки с зубцами, так называемые «касли» — замки, предназначавшиеся для отражения неприятеля. Там прятались арбалетчики, стояли бочки с негашеной известью — для ослепления врага — и бочки с жидким мылом, которое лили на палубы кораблей противника, чтобы у врагов разъезжались ноги. Позднее появились бомбарды.

Все сооружение, похожее на свалившуюся в море во время оползня деревянную крепость, точно для придания ему дополнительной нелепости, оснащалось большим прямым парусом, установленным на единственной мачте в центре. Сверху возвышалось так называемое «воронье гнездо» — площадка для наблюдателей и арбалетчиков. Даже развевающиеся вымпелы и флаги, обязательные на ганзейских кораблях, не могли сгладить первого впечатления.

Если бы потомки викингов знали, что когг скоро полностью вытеснит корабли прошлого, а их самих, от простых крестьян до гордых королей, практически превратит в вассалов немецкой Ганзы, они бы отнеслись к этому продукту западноевропейской корабельной мысли с бóльшим уважением.

В начале XII века свободные города северной Германии начали укреплять торговое сотрудничество друг с другом. Кульминацией этого сближения стало заключение в 1285 году торгового союза между Любеком, Висмаром и Ростоком, образовавших ядро северогерманской Ганзы. В четырнадцатом веке в Ганзу входило уже около семидесяти городов, расположенных по берегам Северного и Балтийского морей.

Ганзе нужен был практичный вместительный корабль для перевозки объемных и относительно дешевых грузов: зерна, рыбы, железа, масла, соли, шерсти, одежды и тому подобных товаров, которые у купцов прошлого не пользовались популярностью. Ганзейцы первыми поняли преимущества заработка на товарах массового спроса. Так, собственно, и появился когг, широкий и вместительный корабль длиной около 25 метров, бравший около 100 тонн груза. Это почти в десять раз больше, чем грузоподъемность столь же длинного корабля викингов! Примечательно, что даже единицы водоизмещения коггов указывали на основные виды товаров, которые перевозились между средневековыми европейскими портами. Водоизмещение кораблей, ходивших на Балтике, было принято измерять в данцигских и бременских зерновых ластах, а также в селедочных ластах. Главным грузом в Западной Европе было вино, поэтому там водоизмещение указывали в винных бочках, которые назывались тоннами. Тонна составляла пол-ласта, так что ганзейским купцам было совсем не трудно переходить из одной системы расчета в другую.

Дно у коггов делали почти плоским — чтобы, оказавшись во время отлива в порту или у берега, корабль не переворачивался, сев на мель. Прочность корпусу придавали множество часто установленных шпангоутов, а также поперечные балки, концы которых выступали сквозь борта. При грубых очертаниях когга торчавшие из него «ребра» могли нести даже своеобразную эстетическую функцию, подобно шрамам, вполне уместным на звероподобной физиономии воина.

Мореходные качества этого корабля были, несмотря на его внешнюю неуклюжесть, очень неплохими. Форма корпуса позволяла коггу довольно хорошо двигаться против ветра, а замена навесного бортового руля на кормовой давала возможность идти, не теряя управления, даже при сильном боковом крене.

Объединиться в союз купцов заставил страх за свою жизнь и имущество. И лишь постепенно Ганза достигла могущества, позволяющего применить к ней сегодняшний термин «сверхдержавы». Торговый союз получил возможность начинать и заканчивать войны, контролировать внешнюю торговлю стран, свергать и назначать королей. Ганзейские купцы пришли в скандинавскую политику, привнеся в нее принципы торговой сделки. Когда короля Альбрехта Мекленбургского разбили и захватили в плен датско-шведские войска королевы Маргариты, семь ганзейских городов выступили посредниками при заключении мира. Они согласились быть гарантами того, что король, если его освободят из плена, заплатит выкуп. Но, скептически относясь к монаршему честному слову, они вытребовали себе в залог ни много ни мало, как целый город — Стокгольм, находившийся в их руках три года.

Образованные ганзейские купцы могли быть поклонниками искусства трубадуров, воспевавших рыцарское благородство и верность слову, но в реальном мире для них действовали законы бизнеса, и неважно, шла ли речь о приобретении груза сушеной рыбы у сконского рыбака или о мирном соглашении с королем.

Торговая монополия Ганзы почти на триста лет стала монополией власти в Северной Европе. Но сначала купцы, отправляясь в зарубежный вояж, тряслись от страха, не зная, вернутся ли назад живыми. «Человек, решивший стать купцом, подвергает свою жизнь огромному риску. Опасности подстерегают его и в море, и в землях язычников, но более всего — среди незнакомых народов», — говорится в норвежской поучительной книге тринадцатого века «Королевское зеркало».

Автор ничуть не сгущал краски. Стихия подстерегала купеческий корабль и его экипаж не только в море, но и на суше, где вместо законов царило право сильного. Местные феодалы устанавливали произвольные поборы; товар могли отобрать, а купцов убить; потерпевший аварию корабль вместе со всем своим грузом становился добычей местного населения или владельца участка побережья. Такая практика была уважаемым старинным обычаем почти повсюду в Европе, называясь «прибрежным правом». Корабли пробирались вдоль берега, и крушения были обычным явлением, особенно на Балтике, в южной части которой главную опасность представляло движущееся песчаное дно, а в восточной — множество островов и подводных рифов. Компасом в южной Европе стали пользоваться в начале пятнадцатого века, но европейский север отставал. «В этом море навигация осуществляется без компаса и морских карт, а лишь исключительно с помощью лоцмана», — гласит описание Балтики на морской карте, составленной в 1458 году итальянцем Фра Мауро.

Лоцманы вели корабли, ориентируясь на береговые знаки, к большой радости благочестивого местного населения. В церквях Готланда и Эланда, Аландских островов и Сааремаа прихожане даже пытались сделать своим сообщником Бога, прося его о помощи в разбойничьем ремесле. Вот, например, как выглядел текст одной из самых популярных молитв на острове Форё: «Благослови, Господь, наши поля и луга, Наших служанок и батраков, Пошли нам рыбу в сети и корабль на берег. Пусть большой корабль налетит на скалы этой ночью!»

Если Бог не внимал, ему помогали, вводя экипажи в заблуждение фальшивыми огнями и ложными знаками. Когг садился на мель, островитяне убивали моряков, товар делили, а корпус пускали на дрова — большой дефицит на некоторых обжитых гранитных скалах. Через несколько часов нельзя было найти следов корабля и экипажа. Островитяне возвращались к мирному труду и молитвам.

Но даже если преступление раскрывали, убийц ждало не слишком суровое наказание, особенно если жертвой стал иностранец. К примеру, согласно закону области Вэстергётланд, так называемому Вестгёталагу, составленному в конце XIII века, убийство шведа оценивалось в 13 марок и 8 эртугов, датчанина или норвежца — в девять, а немец или англичанин стоили лишь шесть штрафных марок. Причем убийца платил всю сумму лишь в том случае, если претензии предъявляли наследники убитого, что было почти нереально при средствах коммуникации того времени. Близкие убитого иностранца получали четыре марки — стоимость четырех коров. Но две марки в любом случае забирал король, пытавшийся заработать на всем, даже на преступлениях своих подданных.

Для сравнения, швед, которому выбили зубы или вырвали волосы, получал 12 марок за ущерб — это равнялось штрафу за двух убитых немцев, какими бы богатыми и уважаемыми они ни были у себя на родине!

Равными правами с аборигенами пользовались лишь священники-иностранцы.

Так называемое «прибрежное право» превращало любой севший на мель корабль в законную добычу местных жителей. Руфин Судковский (1876). Масло.

При таких условиях купеческое объединение было в буквальном смысле этого слова вопросом жизни и смерти. На всей территории Европы создать необходимую для спокойной жизни и бизнеса атмосферу никак не удавалось: феодальные властители отказывались опережать свое время и, несмотря на ревностное христианство, все время пытались нанести купцам ущерб — телесный или материальный. Поэтому торговому классу Европы пришлось строить острова будущего в море прошлого — ими стали города, жившие по своим собственным законам. Это уже в наше время популяризаторы истории с некоторой брезгливостью описывают антисанитарию средневекового города, недоумевая, что заставляло людей тесниться в вони и грязи вместо того, чтобы наслаждаться крестьянской жизнью в экологически чистой сельской местности. Средневековый человек втягивал носом густые городские запахи с глубочайшим наслаждением. «Воздух внутри городских стен делает свободным», — гласила пословица, отражая одно из главнейших достижений городской автономии. Крепостной крестьянин, попав в город и прожив за его стенами год, получал личную свободу. Здесь все были равны перед законом.

За отказ от вмешательства в городскую жизнь вечно нуждавшиеся местные феодалы получали деньги.

Первые свободные города, то есть не подчинявшиеся князьям или королям, появились в Западной Европе и образцовым среди них стал Любек, «купеческий дом», согласно ганзейской поговорке, устройство и законодательство Любека стали «экспортным товаром» для вновь возникающих городов в Польше, Прибалтике и Швеции.

Торговая экспансия Ганзы на восток шла вместе с общим немецким продвижением вдоль южного и восточного балтийского побережья. Волны колонизаторов притягивали немецкие князья, рассылавшие по всей Западной Европе своих вербовщиков. «Идите с нами, франки и саксы! Эта страна на востоке богата мясом и медом, пухом и мукой!» — уговаривали княжеские посланцы бедноту в европейских трактирах. «В Восточную страну поскачем мы, туда, куда стремятся все: мы заживем там лучше, чем сейчас», — дошли до нас из глубины веков слова фламандской народной песенки. Предки нынешних голландцев распевали ее с особенным воодушевлением: хороших дамб тогда строить еще не умели, и море в буквальном смысле слова выдирало землю у них из-под ног, заставляя двигаться на восток.

Один за другим, как грибы, росли на безлюдных песчаных берегах Балтийского моря поселения эмигрантов, становившиеся городами: Рига, Данциг, Ревель, Кенигсберг… За триста лет на Балтике, в том числе в Швеции, возникло более двухсот новых городов. Даже само шведское слово «стад» (город) — немецкого происхождения и возникло от наименования счетной конторы: это еще одно свидетельство того, что торговля была движущей силой градостроительства.

Как и обещала песня, плодородные земли и богатые пастбища освоенных районов дали переселенцам избыток продуктов питания, но им и приобщившимся к цивилизации местным народам потребовались промышленные товары старых центров Европы. Для Ганзы открылись новые невероятные возможности перевозок. Верфи работали с утра до вечера. Каждый когг был поистине на вес золота. Ничего удивительного, что купцам было некогда ждать, пока высохнут срубленные для коггов дубовые стволы, а все предложения корабелов как-то украсить и облагородить их творения отвергались как неразумный детский лепет. Что могло быть красивее и изящнее полновесных серебряных марок, которые зарабатывали морские перевозчики для своих хозяев!

Эти городские печати (Висбю — слева, Стокгольма — справа) представляют собой исключение из правила. Обычно на печатях прибрежных городов Балтики изображался когг, напоминая, что именно ему они обязаны своим могуществом.

Благодаря немецкому продвижению на восток Швеция, находившаяся прежде на окраине Европы, оказалась в центре быстро развивающегося региона.

Первым ганзейским форпостом в Швеции стал остров Готланд. Уже в начале XI века город Висбю вошел в союз ганзейских городов и принял законодательство по образцу любекского. В частности, всем купцам, независимо от их национальности, была обещана защита товара по всему побережью острова, если их корабли потерпят крушение. Впрочем, на практике власть городской администрации не распространялась за пределы стен Висбю, как это было почти повсюду в Северной Европе. Жители сельской местности воспринимали города, жившие по своим собственным законам и правилам, почти как вражеские территории. Горожане отвечали им тем же. В Швеции кульминацией такого противостояния города и села стало вторжение на Готланд датского короля Вальдемара Аттердага в 1361 году. Войско Вальдемара билось у самых стен Висбю с крестьянским ополчением Готланда, но горожане даже не подумали прийти на помощь землякам, с интересом наблюдая со стен за исходом кровавого спектакля. Когда Вальдемар победил, перед ним открыли ворота; затем состоялась взаимовыгодная сделка. Город выплатил королю не слишком обременительную контрибуцию, а тот, в свою очередь, пообещал сохранить Висбю все привилегии и свободы.

Если бы наш современник обвинил горожан в предательстве, они бы, скорее всего, даже не поняли упрека. Национальное самосознание, как и национальные государства, появилось значительно позже, куда важнее была корпоративная солидарность: купеческая, ремесленная, церковная, крестьянская. Вот если бы купцы Висбю, открыв ворота, нарушили интересы других ганзейских городов, это было бы настоящим предательством. Но жители Висбю своим поступком как раз послужили делу всей Ганзы, не дав прерваться важному торговому маршруту.

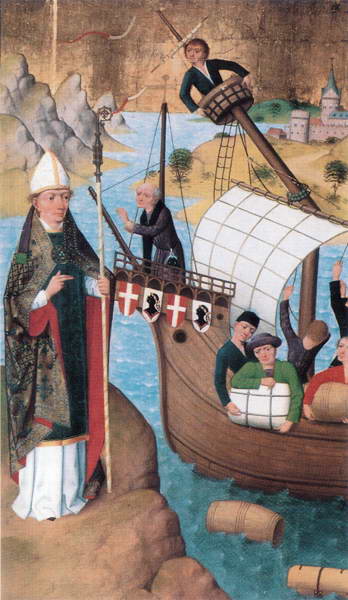

В церкви Святого Николая в Таллине сохранилась картина, считающаяся самым древним из дошедших до нас изображений ганзейских купцов и их кораблей. Слева — Святой Николай, покровитель мореплавателей. Хермен Руде. Масло (созд. 1478–1482).

Через Висбю шла ганзейская торговля с Новгородом, который поставлял в Европу меха и воск, поташ и деготь, зерно и мед. Из Европы в Новгород плыла бесконечная вереница коггов с фризскими тканями и одеждой, вином и ремесленными изделиями. Немцы жили в Новгороде в двух закрытых кварталах — Петерхофе и Гетенхофе — там же складировались привезенные из Европы и закупленные для вывоза товары. Что такое организованная торговая сила в сравнении с разрозненными местными предпринимателями, видно из следующей записи ганзейского летописца: «Русским было запрещено появляться на складах, и все их просьбы осмотреть немецкий товар отвергались. Напротив, русские товары тщательнейшим образом проверяли, прежде чем одобрить их покупку. В кредит русским также не продавали».

Торговля с Новгородом, несмотря на напряженные отношения ганзейцев с русскими коллегами, была настолько выгодна для обеих сторон, что Швеция не раз пыталась взять ее под свой контроль. Король Магнус Эрикссон предпринимал военные походы с целью захвата устья Невы, хотел организовать торговую блокаду Новгорода, но все его усилия провалились. В конфликт вмешалась Ганза, последовательно применив два своих главных инструмента контроля ситуации на Балтике: посредничество при заключении мира и угрозу торговых санкций, последовавшую после нарушения королем Магнусом этого мира.

Висбю был единственным ганзейским городом на территории Швеции, вступившим в этот союз в начале XII века. Через Висбю шла практически вся торговля с Россией.

Процветание Висбю на восточной торговле закончилось, когда ганзейским кораблям на пути из прибрежных голландских и северонемецких городов стало уже незачем делать стоянку на Готланде. Усовершенствованные когги, с лучшим парусным вооружением и более крупным корпусом, шли, минуя Готланд, прямо к конечной цели на Востоке — в Ригу, Ревель и далее — в Финский залив на Россию.

Других владений, подобных Висбю, у Ганзы в Швеции так и не появилось, но в прибрежных городах начиная с XII века стали возникать немецкие поселения. На первом этапе это были фактории, больше походившие на осажденные лагеря, чем на торговые представительства.

За высокими стенами располагались склады и общий дом, в котором купцы жили все вместе, как в монастыре или казарме. Жен и детей привозить запрещалось, хозяйство велось общее, а всем этим маленьким мирком руководили двое старейшин и совет мастеров. Выборы происходили раз в год накануне Нового года. Местные жители могли попасть за наглухо закрытые ворота фактории лишь с разрешения старейшин, у каждого члена купеческого братства рядом с кроватью должны были находиться латы, арбалет и меч на случай внезапного нападения. На ночь обязательно выставляли часовых.

Но постепенно Швеция становилась для немецких купцов своим домом. Уже в 1250 году ярл Биргер пригласил купцов из Любека селиться в городах Швеции, пообещав им освобождение от таможенных и прочих сборов. Последующие властители Швеции считали своей обязанностью привлечь немцев в страну. Наибольшую последовательность в этом отношении проявил король Магнус Эрикссон. Через две недели после вступления на престол в 1331 году он передал представителям Любека письмо о привилегиях, в котором освобождал их от всех таможенных пошлин и сборов на ввозимые товары. Жители Любека, пожелавшие переехать в Швецию, подпадали под действие шведских законов и должны были называться «swevi» — «шведы». Любекцам и шведам предписывалось относиться друг к другу «с преданностью и любовью». Вняв мольбам королевы, сообщал Магнус, он решил освободить потерпевших кораблекрушение жителей Любека от «прибрежного права», то есть гарантировал купцам, что их корабли не будут разграблены местным населением или королевскими чиновниками.

Вид с воды на Новгород — город, куда стекались экспортные товары со всей России. Здесь к берегу Волхова причаливали ганзейские суда, груженные товарами из Западной Европы.

Немецкие колонии стали расти в Стокгольме и Кальмаре, Сёдерчёпинге и Лодосе, Арбуге и Вэстеросе.

Из городского закона Магнуса Эрикссона для Стокгольма видно, что немцы за сто лет, прошедших со времени основания города, успели занять там доминирующее положение. Закон предписывал Стокгольму управляться шестью бургомистрами и тридцатью советниками, причем половина из них должна была быть немцами. Правда, если на вакантные должности не могли найти достаточного количества шведов, свободные места запрещалось заполнять немцами.

Шведский автор в 1466 году, еще не знавший слова «мафия», так описывал распределение городских должностей между представителями коренного населения и эмигрантами: «Монетным двором заправляет немец, и сбором большой таможенной пошлины занимается немец, малую пошлину взимает немец, и землю раздает немец. Шведам оставлены лишь службы палача и могильщиков».

То, что недавние переселенцы хорошо освоились в шведских городах и уже не чувствовали себя там чужаками, вынужденными прятаться в казармах-факториях, видно из эпизода 1398 года. Конфликт немецкого и шведского населения Стокгольма закончился, согласно легенде, тем, что немцы заперли в деревянном доме несколько десятков особенно неприятных им шведов и живьем сожгли их там.

Прежде такие невинные развлечения, скрашивавшие скуку средневековой жизни, могли позволить себе лишь аборигены.

Привлекая немцев в Швецию, Магнус Эрикссон особенно подчеркивал прелести Сконе. На осеннем рынке в Сканере и Фальстербу любекцы могли свободно продавать шерсть, лен, а также прочие товары не оптом, а поштучно — привилегия, прежде зарезервированная лишь за местными купцами. Хотя любекцы не имели права заводить таверну или кабак в своем квартале, им разрешалось продавать пиво «и то, что измеряется кувшинами» — вино, иными словами.

Представителям других ганзейских городов Магнус также обещал привилегии в Сконе, хотя и не такие обширные, как любекцам. Такое внимание короля к этой области объяснялось просто: всего четыре года назад он купил Сконе у голштинского графа Иоганна за 34 тысячи марок, что составляло восемь тонн серебра — гигантскую сумму по тем временам — и стремился доказать могущественным ганзейцам, что в качестве нового хозяина Сконе он будет им выгоден. Датчане считали приобретение этой исконно своей территории, находившейся у немецкого графа в залоге, нечестным ходом и стремились заполучить ганзейские города в свои союзники. Вальдемар Аттердаг, еще будучи претендентом на престол, принимал у себя одну за другой делегации ганзейских городов, раздавая им привилегии в не принадлежавшей ему провинции. Любекцы, штральзундцы и представители еще нескольких городов узнали, что в Сконе им даруются точно такие же права, какие им дал Магнус. Вскоре датский наследный принц, не желая сохранять «ничейный» счет со своим шведским конкурентом в борьбе за купеческую благосклонность, оказал ганзейцам еще одну милость. Они получили разрешение на бесплатную рубку дров в сконских лесах. «Когда я стану королем, вы получите еще больше!» — клялся купеческим делегациям Вальдемар.

В Кальмаре, как и во многих других городах Швеции, немцы составляли многочисленную и очень влиятельную прослойку. Самые богатые могли рассчитывать на такие надгробные плиты. Тех, кто жертвовал церкви значительные суммы, было принято хоронить в стенах храма.

Предусмотрительные ганзейцы, привычные к тому, что территории и страны переходили из рук в руки как разменная монета, с благодарностью принимали привилегии от обоих властителей.

Надо ли говорить, что Магнус, узнав о закулисных интригах, пришел в ярость! В отношении любекцев был применен весь арсенал средств разгневанного европейского монарха. Купцов стали убивать, бросать в тюрьмы. Их не пускали на сконские рынки, у них отбирали товары. Прибрежное население поощрялось к грабежу потерпевших аварию немецких кораблей. Пострадавшие обратились к третейскому суду, в ходе которого король обвинил провинившиеся ганзейские города в целом ряде преступлений. Купцы, по его словам, препятствовали продаже хорошего товара в Швеции и Норвегии, завозя лишь «отвратительное пиво, плохую муку и поддельный хмель». На своих факториях они завели запрещенные таверны и продавали вино, не платя налога. Еще одним преступлением стала продажа русским оружия, одежды, соли и продуктов, «в презрение апостольского (то есть папского) запрета на торговлю с язычниками». На самом деле, конечно, на Папу Магнусу было наплевать, а вот вмешательства Ганзы в его попытки перехватить русскую торговлю мехами он не забыл.

Ганза в ответ прибегла к своему самому сильному оружию: Швеции и Норвегии была объявлена блокада. Такого удара не мог выдержать ни один североевропейский монарх, и Магнус сдался. С Любеком, Гамбургом, Ростоком, Висмаром, Грейфсвальдом и Штральзундом шведский король заключил, как было принято в те времена, «вечный мир». Ганзейским городам возвращались все утраченные привилегии.

На протяжении почти трех столетий область Сконе оставалась одним из важнейших районов балтийской торговли, и «виноваты» в этом были Римская церковь и селедка. Христиане католической Европы постились более трех месяцев в году, и в это время мясо в их рационе заменяла рыба, главным образом сушеная и соленая селедка. Лучшие рыбные ловли были в районе Эресунна, и каждый год на осенний рынок в Сканёре и Фальстербу приходили сотни ганзейских кораблей, настоящие продуктовые караваны, без которых европейцам пришлось бы или извести себя голодом, или проститься с католичеством.

Основным грузом «селедочных» кораблей на пути в Швецию была соль, которую добывали на рудниках в Германии. Она же использовалась в качестве балласта. Но если корабли шли прямо из Португалии и Испании, где жила основная масса благочестивых католиков, балластом служила плодородная земля Пиренейского полуострова. За столетия в портовых городах Скандинавии скопилось столько балластной земли, что появилась возможность разбить городские парки даже там, где прежде были голые скалы.

На рыбных рынках Сконе селедку солили и загружали в бочки, а корабли развозили ее по всей Европе. В Швеции впервые появилось достаточно соли, чтобы делать домашние заготовки. Голод отступил, крестьяне разрабатывали новые земли под пастбища и пашни. Избыток сельскохозяйственной продукции шел в города Западной Европы.

Ганзейские купцы не только занимались экспортно-импортными операциями в Швеции, но и инвестировали капитал в стране. Именно немцы дали толчок развитию горнорудной промышленности в Швеции. В центре страны возник район Бергслаген, где стали расти железные и медные шахты, наконец-то давшие стабильный источник доходов шведским королям. Недра по закону принадлежали короне, в то время как с земной поверхностью дело обстояло сложнее: аристократия и церковь относились к категории «фрэльсе» — освобожденных от налога — их обширные земельные владения обогащали исключительно владельцев. Поэтому лишь с ростом экспорта железа и меди в Европу королевская власть в Швеции стала укрепляться. О том, какими стремительными темпами развивалось горное дело, свидетельствуют архивы Любека. Если в 1368 году в этот город было ввезено 140 ластов железа, то всего через тридцать лет — уже 454 ласта.

Шахты стали прообразом современных акционерных компаний — их эксплуатировали на паях, доходы делились в зависимости от вложенных средств. Для шведских монархов было так важно поддерживать этот единственный надежный золотой поток, стремившийся в их казну, что для рудных областей и их работников вводились специальные льготы. Беглые преступники, добравшись до Бергслагена, могли перевести дух и завербоваться в рудокопы. Закон их здесь не преследовал. Но стоило лишь перейти границу шахтерского района, беглеца хватали и вели на казнь.

Одна из шахт в Бергслагене. Благодаря инвестициям немецких купцов Швеция смогла стать ведущим европейским экспортером железа и меди.

Однако, приход Ганзы в Швецию нес с собой не только положительные изменения. Шведские купцы могли перемещаться со своим товаром лишь в пределах страны, внешний рынок был для них закрыт. Ганза, как и всякий монополист, держала выгодные ей цены. Из письма короля Густава Вазы шведским купцам в Евле, датированного 1545 годом — временем, когда Ганза ослабла и шведы получили возможность самостоятельно продавать свои товары за границей, — видны последствия более чем двухвекового ганзейского контроля над шведской внешней торговлей.

«Дорогие подданные! — говорит в своем послании король. — Вы написали Нам о вашем судоходстве и пожелали узнать Наше мнение о некоторых из прибрежных городов, которых, как Мы считаем, вам лучше избегать. На это Мы можем ответить лишь то, что Мы бы желали видеть вас ведущими торговлю в тех местах, где у вас будут наибольшие преимущества. Однако Нам кажется, что вы осуществляете свои морские перевозки странным образом. Во-первых, вы, как представляется, понятия не имеете о существовании других городов, кроме Данцига, Любека, Риги и Ревеля — туда направляетесь и вы, и другие Наши подданные, ведущие торговлю, все разом, в одно и то же время. В результате один город наполняется таким количеством меди, железа, лосося, финских щук, масла и прочих шведских товаров, что все они с презрением отвергаются и лежат там горами. В этом заключается причина того, что вы получаете за свои товары намного меньше, чем они того стоят».

Предшественники Густава Вазы на престоле такого письма написать бы не могли: попытки шведов самим вывезти свои товары, да еще в города, не входящие в Ганзейский союз, означали бы в лучшем случае торговую блокаду страны, а в худшем — войну, исход которой чаще всего заканчивался в пользу Ганзы.

Шанс вырваться из ганзейских тисков появился у Скандинавских стран лишь с образованием Кальмарской унии, когда Швеция, Дания и Норвегия, объединившись в 1397 году в единое государство, получили контроль над многими балтийскими портами, но главное — над проливом Эресунн, ключом к Балтийскому морю.

Король Эрик Померанский решил потеснить немецкую Ганзу на Балтике, пригласив торговать в это «внутреннее немецкое» море голландцев и англичан. Вновь построенный город-порт Ландскруна задумывался как база для английских и голландских купцов. Привилегии Любека и других северонемецких городов в Скандинавии стали последовательно ущемляться. В ответ Ганза объявила торговую блокаду всему объединенному королевству, в Швеции особенно остро это проявилось в нехватке соли, начались народные волнения. Тогда Эрик воспользовался своим самым сильным козырем: он запер для ганзейцев Эресунн, потребовав за проход через пролив выплаты пошлин. Подкрепляли это требование пушки двух крепостей, выросших по обеим сторонам пролива: Кругена на датской стороне и Шэрнана — на шведской.

Донные отложения в Бременском порту, целиком закрывавшие когг, оказались для него хорошим консервирующим материалом.

Но все же деньги и флот Ганзы помогли ей выиграть и эту затянувшуюся схватку за контроль над балтийской торговлей. Немецкие города во главе с Любеком вернули все свои прежние привилегии, в том числе право бесплатного прохода через Эресунн.

Однако, основа падения Ганзы была заложена. На Балтике зацепились голландские и английские купцы, обладавшие соразмерными с ганзейцами флотом и капиталами. Эпоха Великих географических открытий нанесла последний удар по могуществу Ганзы: главные торговые пути стали проходить через Атлантику — в Америку. В Балтийское море пошел поток кораблей англичан и голландцев, направлявшихся за лесом, дегтем и пенькой — строительными материалами для океанских флотов — своих собственных и двух великих морских держав, Испании и Португалии. Новые земли за океаном приносили фантастические прибыли. Казавшиеся некогда такими масштабными операции немецкой Ганзы на Балтике превратились на этом фоне в мелкую и не слишком выгодную лавочную торговлю.

Если когг 1390 года, найденный у самой южной оконечности Швеции, был свидетелем расцвета ганзейского могущества, то другой затонувший корабль совершил свой последний рейс в период упадка этого торгового союза. Изучение находки говорит о том, что корабли никогда не подводили Ганзу. Они привели ее к власти и процветанию, и не их вина в том, что союз немецких городов стал клониться к закату. В тридцати километрах к северу от города Вэстервик, недалеко от берега, потерпел крушение ганзейский корабль более позднего времени. Его обломки лежат на двадцатиметровой глубине вблизи скалы, о которую он, вероятно, разбился в шторм. Корабль, найденный в начале 70-х, был тщательно обследован морскими археологами и получил рабочее название «Кольцевой» (по-шведски «Рингарен»), поскольку на выступавшей из воды скале в месте катастрофы было изображено белое кольцо.

«Кольцевой» — торговое судно, построенное в соответствии с последними техническими достижениями того времени. Главным из них стало появление на коггах, в дополнение к мачте с прямоугольным парусом, еще одной, снабженной латинским парусом. В новом типе корабля соединились лучшие качества североевропейских кораблей с достоинствами средиземноморских, издавна ходивших под косыми парусами. Прямой парус давал скорость, но затруднял управление, косой, проигрывая в площади, позволял легче маневрировать. Так родилась каракка, наследница когга.

«Кольцевой» был построен в середине XVI века в одном из прибрежных северогерманских городов. Это был труженик, курсировавший между портами Балтики с самыми разнообразными грузами. Среди частей остова каракки были найдены следы зерна и дегтя, киновари и кремня, грецких и лесных орехов, каштанов и черного перца. Вырезанные на бочках знаки владельцев говорили о географии маршрутов «Кольцевого». Корабль успел побывать в Ростоке, Любеке, Данциге и Висбю прежде чем разбиться на прибрежных скалах Смоланда.

Между двумя парусными «ганзейцами», найденными у шведского побережья, уместилась целая эпоха, сделавшая Швецию частью общеевропейского рынка. Немецкие купцы и ремесленники, переселившиеся в Скандинавию в период немецкой экспансии на восток, постепенно ассимилировались, но ганзейские времена навсегда отпечатались в шведском языке. Они дали ему такие слова как «купец», «менять», «стоить» и еще целый список наименований продуктов и ремесленных изделий, пришедших в Швецию под парусами ганзейских коггов.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ