ЭПОПЕЯ СНЕЖНОГО ЧЕЛОВЕКА

Увертюра. Удивительные приключения Габриэла Циклаури

Мы расскажем историю, которая произошла около ста десяти лет назад. Главный герой ее берег записи о случившемся более тридцати лет. Бумаги пожелтели от времени. Но это подлинные записи человека, действительно испытавшего в юности удивительные приключения. Никто не верил скромному и набожному человеку. Жаль, что в наше время становится все меньше исследователей, которые бы рискнули проникнуть в недоступные дебри и добыть оригинальные сведения, например о первобытных племенах или наблюдении за экзотическими животными и растениями. Поэтому все больше романтические истории к нам приходят из-за рубежа. Публиковать такие материалы проще, главное - ответственности меньше. А сегодня места, где все это произошло, и в самом деле зарубежье. Правда, ближнее.

- В сентябре 1986 года я приехал в отпуск в родные места, где еще сохранился родительский дом - в бывшие благословенные Царские Колодцы, название которых теперь перекрасили в яркий цвет - Красные Колодцы, будто родники действительно бывают красными, - рассказывал биолог Петр Леснов, известный популяризатор науки, автор журналов «Вокруг света» и «Юный натуралист», талантливый и честный рассказчик. - Поскольку это романтичное поселение, выросшее из могучего русского военного укрепления, расположилось на востоке древней грузинской земли - в Кахетии, то искаженное название перевели еще и на грузинский язык и сделали географическим - Цители-Цкаро... Как в таком месте не могло родиться нечто невероятное?

Итак, я в родительском доме, дышу воздухом предков. Через несколько дней нас навестил мой старый и добрый приятель и наставник, местный историк и краевед И. М. Ментешашвили, да еще с незнакомым человеком весьма преклонного возраста. Мы поприветствовали друг друга после долгой разлуки, историк представил мне незнакомца - Габриэла Тандиловича Циклаури - и сказал:

- Как вовремя приехал ты, вот этот человек со старой папкой в руках поведал мне недавно удивительную историю о лесных людях, она не может заинтересовать тебя как биолога.

Габриэл Тандилович Циклаури

Меня взволновало такое сообщение.

- Когда же произошла эта история?

- Очень давно, - продолжал историк, - кому не рассказывал Габриэл об этом, все воспринимали ее с улыбкой или с каким-то смятением...

Я прекрасно знал характер своего друга Ментешашвили, поэтому сразу же приступил к делу. Старики пришли ко мне с надеждой, что я смогу стронуть с места этот воз, поэтому я не мог медлить и прибегать к уловке, когда ссылаются на отсутствие времени. Я моментально вынес в сад стол, мы расположились под виноградными лозами и приступили к беседе.

Я не стал перечитывать пожелтевшие записи Циклаури -они никуда не денутся, тем более что Ментешашвили грозился поместить их в свой домашний краеведческий музей среди мечей римских полководцев и бивней мамонта. Я видел глубокие морщины на лице старика, к которому уже подбирались девяностые годы. Пока не поздно, нужно было записать историю из уст самого очевидца.

Циклаури оказался превосходным рассказчиком, но речь его сильно была оснащена архаизмами, поэтому мои познания грузинского языка оказались слабыми. Мы пригласили милую соседку Риту, которая безукоризненно владела и русским и грузинским языками. Так мы вчетвером провели не одни вечер.

Габриэл Циклаури поведал нам этнографическую повесть. Я записал ее от первого лица - рассказчика, хотелось бы передать ее в оригинальном виде, но кто даст столько места? Поэтому я попытался все же изложить историю кратко.

В 1914 году безграмотный четырнадцатилетний подросток Габриэл Циклаури был изгнан князем из родного села Натбеури Мцхетского уезда Тифлисской губернии. Не найдя приюта в родных местах, мальчик пристроился к закупщикам скота для армии. Эти люди вместе с мальчиком пешком от села к селу добрались до Азербайджана. Там они определили подростка к беку пастушком. Новый хозяин оказался весьма благородным человеком - одел и обул его.

Однажды весной пастушок пригнал стадо к берегу Каспийского моря. Погода стояла теплая, солнце светило ярко, мальчик отвлекся и загляделся в даль синего моря. Вдруг он увидел неподалеку от берега двух человек, что-то делавших возле лодки.

Через несколько дней мальчик снова пригнал сюда стадо. Теперь дул сильный ветер, волны катились к берегу со страшным шумом, и качали одинокую лодку. А вокруг ни единой души. Из любопытства Габриэл вскочил в лодку и, желая покачаться на волнах, выдернул лом, к которому она была привязана. Суденышко тут же понесло от берега. Мальчик спохватился поздно - весел в лодке не оказалось. Что делать, вокруг уже глубокое море, а плавать он не умел. Лодку понесло в открытое море...

Можно представить себе, с каким ужасом глядел мальчик на бурлящие волны, испытывая полное бессилие. Но неудачника все-таки успокоило то обстоятельство, что у него с собой была пастушья сумка с припасами, кресало, кинжал, иголка и еще кое-какие мелочи.

Лодка оказалась в полном смысле слова в открытом море, ибо очертания берега скрылись за горизонтом.

Взволнованный потерей земли, уменьшением запасов продовольствия в сумке, мальчик впал в прострацию и потерял счет дням. Сколько носило лодку по морю, в какую сторону она дрейфовала - ничего этого он не знал. И вдруг волны погнали дряхлое суденышко к берегу. Пригнали, да так швырнули его, что оно надежно застряло среди огромных валунов.

Обессиленный от голода Габриэл с трудом выбрался из лодки и пополз по крутому берегу. Вскоре он увидел большой лес, зеленеющую под деревьями траву. Добравшись туда, приник он к траве и начал жадно ее жевать. Это придало ему силы. Теперь он был уже в лесу, нашел на стволе дерева грибы, поел их, все обошлось благополучно. Потом нашел воду. Но что делать и куда идти?

Прежде всего он спустился к лодке, срезал кинжалом кусок жести, смастерил из нее примитивный котелок. Этот сосуд оказался для него главным спасением. Есть кресало, можно высечь огонь. Так мальчик начал варить в котелке траву, кору деревьев и вскоре совсем окреп. Однако мысль - куда идти? - не покидала его. И он решил податься в глубь леса в надежде именно там наткнуться хотя бы на следы людей.

Огромные мрачные деревья, опутанные лианами, вызывали одновременно и страх, и успокоение. С одной стороны, охватывал ужас от возможности погибнуть из-за встречи с каким-нибудь диким зверем, а с другой - на деревьях он находил много птичьих гнезд с яйцами, которые охотно выпивал. Главное же - на могучих деревьях, среди разветвления можно было устроить удобное и безопасное ложе для ночлега.

Так мальчик постепенно свыкался с необычной обстановкой. Он приспособился плести веревки из дикой конопли, которые служили ему надежными снастями для ловли зверей на тропе. Он встречал в лесу зайцев, диких коз, птиц. Однажды на него напал даже огромный бык, от которого пришлось стойко обороняться. Это был не олень и не буйвол, а горбатый бык. Свирепое животное было серой масти, походило на обыкновенного домашнего быка, только на холке виднелся очень уж большой и жирный горб. «Я заметил, как животное намеревалось атаковать меня, прижать к дереву своими рогами. И не успел опомниться, как бык погнался за мной с тяжелым стоном; уже не помню, как успел спрятаться от него за дерево. Собравшись с духом, я стал размышлять о том, как сразить этого быка. И вот, как только бык совершал на меня очередную атаку, я быстро прятался за дерево еще и еще раз. Один раз зверь остановился как бы в раздумье. В это мгновенье я вонзил ему кинжал в заднюю ногу. Взревев от боли, он с еще большей яростью начал атаковать меня. Изловчившись, я поразил ему кинжалом другую ногу. После этого воинственный пыл разъяренного животного угас. Бык застонал, замедлил движение и примерно через полчаса слег. Когда он опустил голову, я ушел с этого места, но возвратился сюда на следующий день - бык был уже мертв».

Вот так нарисовал живую сцену боя с быком сам Циклаури. Это был для него особенно яркий момент, ибо мальчик не только испытал себя на смелость, но и впервые за все свое странствие наелся досыта мяса.

Однажды он набрел на обширную поляну, на которой заметил ископанную землю. Кто-то здесь явно собирал земляную грушу. «Прекрасная пища, стоит здесь построить хижину, обосноваться и ждать появления людей», - подумал Габриэл. Прошло несколько дней, но люди не появлялись, хотя возле взрыхленной земли вырисовывались следы босой ноги человека.

Как-то раз наш герой вышел на поляну собрать земляной груши. В это мгновенье на него стала пикировать огромная хищная птица. Рассказчик назвал ее орлом, которые вообще на людей не пикируют. Тогда я прервал Габризла: принес ему книгу, в которой собраны рисунки хищных птиц Кавказа - покажи, мол, уважаемый, на какого «орла» была похожа та птица. Габриэл не задумываясь показал на бородача-ягнятника. В это мгновенье я испытал радость, я полностью расположился к рассказчику, ибо только бородач мог пикировать на человека, но не орел...

Итак, птица не давала мальчику покоя. Габриэл был в овчинной безрукавке, барашковой папахе и весь обросший. Может, в этом была причина такого нападения? Мальчик решил избавиться от нее: поставил на поляне рогатину, а возле пристроил чучело из шкуры козла, привязал к нему веревочку, спрятался и стал шевелить чучело. Грозная птица спикировала на приманку и смертельно поранилась о рогатину.

Спустя некоторое время мальчик пришел к своей жертве, чтобы отрезать кусок мяса. Тут какая-то неведомая сила заставила его оглянуться. Он увидел бегущих к нему людей с палками в руках. Габриэл остолбенел от ужаса: приближавшиеся люди были нагими, с пышными бородами. Среди них не было женщин. Вот незнакомцы остановились возле мальчика, выставили против него заостренные палки. Убедившись, что он не собирается нападать, они опустили их, и начали что-то бормотать на непонятном языке, потом обступили останки убитой птицы и стали жадно на нее смотреть. Вот один из них поднял с земли острый камень и принялся отрезать от туши кусочки мяса.

Запасшись пищей, незнакомцы предприняли попытки увести мальчика с собой, хватая его за руки. Оробевший от неожиданности, Габриэл не согласился идти за ними. Так они удалились, не причинив ему никакого зла.

На следующее утро лесные обитатели пожаловали целым племенем. Там были теперь и женщины с маленькими детьми и подростками. Только Габриэл не заметил среди них стариков.

На сей раз лесные люди увлекли с собой Габриэла, привели его в свой стан, который состоял из нескольких камышовых хижин. Отнеслись они к нему весьма доброжелательно.

В первый же вечер определили Габриэл на ночлег в хижину к незамужней женщине, у которой были сын и взрослая дочь. Расположились все без одеял и матрацев прямо на сухой траве, заменявшей постель. Мать уложила всех сама: с одной стороны пристроила Габриэла, рядом с ним своего сына, а с другой стороны свою дочь. Наутро состоялась неожиданная для нашего героя женитьба. К нему подвели двух девушек - дочь той вдовы, которая его приютила, и еще одну. Девушки расположились сбоку. Наш паренек совершенно не представлял, как себя вести, поэтому стоял как истукан. Потом вдова подошла к ним, взяла руку своей дочери и обвила ею плечи жениха, затем положила его руку на плечи... как оказалось, невесты. Только теперь Габриэл понял, что его женили.

Вот проблема свалилась на голову нашему герою! Но ему не пришлось испытать никаких затруднений: он тут же ощутил заботу, ему помогли построить хижину.

Эти мирные лесные люди жили в полном смысле слова в каменном веке. Кроме обожженных на костре палок и камней они не использовали никаких орудий труда. Питались дарами леса, зверей загоняли в тупики и забивали палками. Мясо подвяливали возле костра, раскладывая его кусочками на козью шкуру... Описания охоты на диких зверей, похорон малолетних детей - все это заняло бы много места.

Габриэл заметил, что среди лесных обитателей не было пожилых людей. Они, несомненно, не выживали в таких условиях, хотя зимы в этой зоне фактически не было, круглый год хорошая погода без морозов.

Спустя год у Габриэла родился сын, которого назвали Гелой. Супруги хорошо понимали друг друга, хотя язык освоить без посредника оказалось невозможным. Так жил он два года в лесных дебрях. И тут случилось несчастье.

Однажды Габриэл отправился на звериную тропу, чтобы расставить там петли. Возвратившись, он увидел страшную картину: стан был полностью разгромлен и сожжен, возле потухшего костра виднелось несколько трупов забитых камнями мужчин. Ни одной живой души вокруг не осталось. Куда девались его сын и супруга, Габриэл представить не мог. Он долго кричал, но ответа из глубины леса не последовало.

Окончательно потеряв надежду на встречу с семьей, наш герой снова направился к морю. Спустя несколько дней он достиг берега. Там нашел огромное дерево с дуплом и поселился в нем. Но дупло оказалось тесноватым, пришлось набросать туда сучьев, поджечь, чтобы немного расширить. Вот из дупла повалили черные клубы дыма. Они-то и послужили спасением нашего скитальца: их заметили с проплывавшего неподалеку русского военного корабля. К берегу причалила шлюпка и забрала «дикаря» с собой. Судя по одежде и непонятной речи, моряки действительно приняли Габриэла за дикаря, но обошлись с ним ласково, накормили, приодели и поместили в трюм.

Причалив к берегу возле какого-то небольшого городка, моряки передали Габриэла местным жителям, которые оказались дельцами: посадили его в клетку и стали возить по аулам, собирая с ротозеев подачки.

Только благодаря одному русскому купцу по имени Петр Габриэл был окончательно спасен. К счастью, этот купец знал по-грузински и сразу же понял, что дельцы вместо дикаря показывают просто обросшего и оборванного юношу. Он забрал Габриэла и отвез на родину. Так наш рассказчик начал новую жизнь, даже научился грамоте, снова обзавелся семьей и наконец-то поведал миру свою историю...

Из досье Петра Леснова: выдумка или реальность?

Поразмыслив над записями, я пришел к убеждению, что в рассказе Габриэла так много неясностей, что сама история кое-кому может показаться мистификацией. Но я, который видел искренние глаза набожного и честного рассказчика, просто не имел права отдавать этот материал на растерзание малодушным людям.

Я сразу же стал строить предположения на тему: как попали люди, обладающие членораздельной речью, в глухой лес и почему уединились, оторвались от цивилизации?

Ведь здесь идет речь о настоящих людях, относящихся к гомо сапиенсу. Судя по описанию, наш герой попал в субтропики, а они начинаются на границе Азербайджана с Ираном. Так, где же обитало племя - в Иране или Азербайджане? Это совершенно не ясно.

Поначалу у меня возникла мысль, что этих людей некогда какие-то обстоятельства загнали в леса. Например, в XIV веке, во время нашествия Тамерлана пришельцы жестоко обращались с коренным населением Закавказья. За что, в свою очередь, местные ополченцы загоняли целые группы завоевателей в лесные дебри. По этому поводу есть исторические сведения. За полчищами Тамерлана следовали богатые гаремы, так что могли попадать в такие обстоятельства и женщины.

С этими сведениями я вернулся в Москву. Посетил редакцию журнала «Вокруг света», а ей нетрудно было уже привлечь специалистов. И естественно, что между учеными возникли разногласия - одни придали серьезное значение моим записям, а другие расценили их как сказку. Ну что же, мне было весьма приятно, когда моими сторонниками оказались специалисты, то есть ученый из сектора Кавказа Института этнография АН СССР, доктор исторических наук В. Кобычев, а также довольно известный специалист по реликтовым гоминоидам М Быкова, которую все хорошо знают по многочисленным публикациям. В полемической форме и опубликовал в 1988 году журнал «Вокруг света» очерк о приключениях Габриэла Циклаури. И тем самым сделал большое дело - вовлек в полемику читателя. Пошли письма, и настолько содержательные, что позволили наметить пути ответов на загадки, связанные со скитанием Циклаури по лесным дебрям.»

Не остановившись на достигнутом, Петр Леснов совершил еще одну поездку, чтобы вместе с Иосифом Ментенашвили и Габриэлем Циклаури попытаться восстановить маршрут того загадочного путешествия. Попутно выяснилось множество любопытных подробностей.

В «Истории Нижегородского драгунского полка», русский военный историк В. А. Потто указывал, что драгуны в Царских Колодцах разводили талышский скот серой масти с горбами в области холки и с рогами полумесяцем, привозимый из соседнего Талышского ханства. Описание животных совпадает и у Циклаури, и у Потто. Случайность здесь исключена.

Тот лес раньше простирался примерно на 35-40 верст вдоль берега Каспийского моря, а в Талышские горы углублялся верст на двадцать, до самых крутых уступов, которые и по сей день лесисты. Теперь величественный лес вблизи морского берега полностью извели. Местным жителям было известно, что в нем жили гулябаны. Бродили совершенно голыми, как в каменном веке. По словам рассказчиков, лесные люди были исключительно мирными, никогда не позволяли себе нападать на местное население. Старики всегда внушали молодым людям, что и самих гулябаны обижать тоже нельзя. Хотя находились дельцы, которые ловили таких существ, сажали в клетку и возили по аулам для развлечения ротозеев за подачку.

Зато местные парни, как оказалось, тайком уходили в лес с кинжалом в руках, чтобы поймать там отбившуюся от племени лесную красавицу. Удавалось это редко, поскольку те были чересчур чутки, осторожны и быстро бегали. Жители рассказывали о встречах с голыми обросшими людьми достаточно буднично: то заметят их на дороге, то в лесу, и никакого вреда от них никогда не происходило.

Насколько совпадают сведения Циклаури с другими источниками? Он говорил только о бородах у мужчин, в то время остальные описывают людей, покрытых волосами полностью. У Геродота мы находим, что лесные люди престарелых особей убивали. У Циклаури - констатация факта, что он не видел стариков. По Геродоту, брачные союзы лесных людей были крепкие, мужчина брал себе в жены одну женщину и жил с ней до смерти, то есть браки были моногамные. Это совпадает со сведениями Циклаури.

Почему лесные люди сохранились только в районе Талышских гор? Дикое безлюдное место, обширные глухие леса, мягкий климат, изобилие даров леса. Скорее всего, локализация лесных людей вовсе не связана с азербайджанским или грузинским этносом. Они могли приходить из Ирана, где еще теплее, организовывать стоянки до поры до времени, как, например, случилось с племенем, в которое попал Циклаури. Возможно, и жил Габриэл на иранской территории, а потом вышел в пограничную зону.

Почему Габриэл не мог распознать язык лесных людей? Скорее всего, они говорили на каком-нибудь диалекте сложнейшего талышского языка, подвергшегося влиянию арабского, персидского и турецкого. Наконец, можно высказать предположение о том, откуда взялся в тех краях русский купец по имени Петр, который вызволил Габриэла из клетки и возвратил на родину. В то время, то есть в начале прошлого века, в районе Ленкорани и Астары над самым берегом моря и проходила грунтовая дорога в Иран. По ней следовали русские купцы с товарами. Сведения эти вполне достоверны, ибо они подтверждаются рассказами местного населения и историческими документами.

Из досье старой редакции «Вокруг света»

Ознакомившись с очерком П. Леснова, отдел науки редакции так и не смог прийти к определенному выводу - имеем ли мы дело с подлинными событиями, случившимися с Габриэлом Циклаури, либо перед нами не лишенная таланта мистификация, вариант «робинзонады», в правдивость которой уверовал автор. Вот и решили обратиться к экспертам.

В. Кобычев, старший научный сотрудник сектора Кавказа Института этнографии АН СССР, доктор исторических наук:

- Упоминания о диких голых и волосатых людях нередко встречаются в мифах и легендах древнего Двуречья, в «Истории» Геродота и многих других сочинениях прошлого. Так, итальянский путешественник Ксаверио Главани в своей работе «Описание Черкесии» (конец XVIII века) рассказывает, как однажды отряд горцев, переходивший Кавказский хребет, подвергся нападению «голых людей», которые при этом кусались, подобно собакам.

«Лесные люди» фигурируют в фольклоре многих народов Кавказа. В некоторых сказаниях их наделяют совершенно фантастическим обликом - с якобы торчащим из груди каменным или костяным топором и тому подобное. Но большей частью они предстают перед нами вполне реальными, только «волосатыми и безмолвными людьми» с топорами в руках. Русский этнограф Н. С. Иваненков, опубликовавший в начале XX века одно из таких описаний, замечает, что оно соответствует изваяниям позднего Средневековья, встречающимся в верховьях реки Зеленчук и изображающим таких же людей с топорами в руках. По его мнению, в обоих случаях «прототипами» могли служить остатки одичавшего христианского населения этих мест, скрывавшегося от преследований утверждавшихся здесь мусульман.

Другой известный дореволюционный кавказовед, В. Ф. Миллер, записывая одну из легенд о «диких» людях, добавляет, что его рассказчик утверждал, будто лично знает в одном селении Северной Осетии девушку, отец которой был ал маеты (албасты) - это широко распространенное на Северном Кавказе и в Средней Азии название мифических «лесных людей». Советский археолог и краевед Л. П. Семенов, записывая в 30-х годах генеалогию ингушской фамилии Даурбековых из селения Горак, обнаружил у них в восьмом поколении предка по имени Албаст. Мне самому не раз приходилось слышать, что и сейчас такие люди будто бы обитают в горах Абхазии.

В Азербайджане имеется только два района, в которых леса и горы подходят близко к морю: на севере и на юге республики. Предпочтение, скорее всего, следует отдать крайнему югу, району Ленкоранской низменности, на запад от которой действительно поднимаются Талышские горы и находятся малохоженые леса. Да и зимы в этой части Азербайджана, как правило, теплые. Но более точно «привязать» рассказ Габриэля Циклаури невозможно.

Что касается предположения автора статьи о том, что «дикие люди», приютившие рассказчика, могут быть потомками воинов Тамерлана, то здесь возникают большие сомнения. Габриэл Циклаури говорит, например, что встреченные им дикари были бородатыми, тогда как монголоиды не имеют на лице пышного волосяного покрова. Малый рост этих людей тоже не довод - полуголодная многовековая жизнь в лесу ведет к вырождению потомков. Как, например, это случилось с викингами Гренландии.

В целом же вывод автора о том, что это были не мифические лесные существа, а обычные, но одичавшие люди, представляется приемлемым. В период крупных иноземных нашествий отдельные группы людей на Кавказе вполне могли искать спасения в горах и малохоженых лесах края. Арабский писатель Абн ал-Асир, описывая поход монголов на Северный Кавказ в 1221 -1223 годах, сообщает, что разбитые ими кыпчаки бежали «в болота и на вершины гор»... Под болотами здесь принято понимать низовья Терека с его многочисленными плавнями и островами. Но это вовсе не означает, что именно в это время и появились интересующие нас люди.

А вот что ответил редакции А. Аббасов, зам. директора Института истории АН Азербайджанской ССР, кандидат исторических наук:

- Рассказ Г. Циклаури в материале П. Леснова трудно отнести к числу заслуживающих внимания. Дело не только в том, что свидетельство одного человека, в преклонном возрасте «вспомнившего» о встрече и совместном проживании в подростковом периоде с целой группой одичавших людей, вызывает резонный скепсис. Само содержание рассказа слишком уж грешит псевдоисторическими особенностями известного литературного жанра.

Нет возможности локализировать место событий (кстати, зону Каспийского побережья Азербайджана никак нельзя отнести к «темным» уголкам ойкумены). Фантастически выглядят обстоятельства как попадания героя в «оные места», так и чудесного спасения русским купцом, заговорившим в Азербайджане на грузинском языке. Можно к этому добавить и то, что не столь уж и удалена Грузия от Азербайджана, чтобы грузинскую речь в нем приняли за непонятный, «дикарский» язык.

Невероятно, чтобы военный корабль, проплывающий в начале XX столетия вдоль достаточно густонаселенного побережья Каспия (поселения здесь разбросаны, по крайней мере, с античных времен), отправлял бы на берег шлюпку с матросами для выяснения характера каждого дымка на берегу. Этот столь естественный атрибут робинзонады, уместный на необитаемых островах океанских просторов, нелепо выглядит в условиях Азербайджана начала XX века.

Сам П. Лесное «поражен» совпадением одной детали - «палок с заостренными концами», которые использовались грузинами. Нужно сказать, что не только это, но и «стада диких коз» явно перенесены искусственно с грузинской на азербайджанскую почву. Вообще нам не удалось обнаружить ни одного историко-этнографического атрибута, который можно было бы отнести к азербайджанской действительности.

Что касается послесловия В. Кобычева, то оно интересно само по себе, но рассказа Г. Циклаури ничем не подтверждает.

Можно было бы провести и более подробный анализ рассказа Г. Циклаури, но, на наш взгляд, и сказанного выше достаточно.

Ответ М. Быковой, криптозоолога:

- Как это часто бывает при попытках объяснить практически необъяснимое, человек, прежде всего, хватается за любое близлежащее понятие, смутно напоминающее первое. Если рассказ идет о животном мире или о людях, пребывающих на низких ступенях развития, то тут же, независимо от ранга рецензента, непременно вспоминают так называемого «снежного человека» (якобы по аналогии).

Делать же этого ни в коем случае нельзя. Все аналогии исключаются сразу, так как он всегда волосат, не является монголоидом и не владеет речью. А серьезному читателю могу посоветовать, чтобы он и не ставил себе цель непременно разгадать эту тайну (для этого слишком мало данных!), а отнесся бы к публикации как к художественному произведению.

Само по себе произведение Леснова - довольно складное и интересное повествование. И даже приоткрывая завесу над очередной, хотя бы маленькой, тайной природы, автор не боится показаться «неакадемичным», несерьезным.

Самое слабое место материала П. Леснова - невозможность привязки события к конкретной местности, оно абстрактно происходит на побережье Каспия.

Наследие снежного человека

XXI век уже в разгаре, а проблема снежного человека так и не решена. Загадка продолжает будоражить умы оптимистически настроенных исследователей и вызывает саркастические ухмылки противников всевозможных «изысков в области криптозологии и псевдоистории».

Речь идет о существе, предположительно отстоящем от человека никак не дальше человекообразных обезьян, одном из самых «разумных» - в пределах тех зачатков разумной деятельности у животных, которые допускает современная наука. О существе, ведущем столь потаенный образ жизни, что встреча с ним практически не может быть запланирована. Но что нам даст встреча с ним?

В нашу задачу не входит убеждать оппонентов в том, что они не правы, пытаться доказать, что «неодинозавры» - это не только Несси, а термин «снежный человек» в корне неверный, что Атлантиду следует искать на дне Атлантики и нигде больше. Споры могут идти вечно - в кабинетах, квартирах и аудиториях. Время всех рассудит. Оно просто еще не пришло.

Мы поведали читателю в книге «Истоки русского бестиария» о том интереснейшем поиске, который много вели и ведут сейчас отечественные гоминологи, расследуя историю снежного человека на территории нашей страны и ближнего зарубежья. На самом деле его дом - это вся наша планета, и неверно специально искать где-то родину этого существа.

Известны многочисленные изображения существ, подобных снежному человеку (на предметах искусства Древней Греции, Рима, Карфагена и этрусков и средневековой Европы) и упоминания, в том числе в Библии (в русском переводе - «косматый»), Рамаяне (ракшасы), в поэме Низами Гянджеви «Искандер-наме», фольклоре разных народов (фавн, сатир и силен в Древней Греции, йети на Тибете и в Непале, бьябан-гули в Азербайджане, чучунаа в Якутии, алмас в Монголии, иерен, маорен и ен-хсунг в Китае, киик-адам и албасты в Казахстане, леший, шиш и шишига у русских, див в Персии (и Древней Руси), дев и албасты на Памире, шурале и ярымтык у казанских татар и башкир, арсури у чувашей, пицен у сибирских татар, сасквач в Канаде, тэрык, гиркычавыльин, мирыгды, килтаня, арынк, арыса, рэккем, джулии на Чукотке, бататут, седапа и орангпендек на Суматре и Калимантане, агогве, какундакари и киломба в Африке и т. п.). В фольклоре они предстают в виде сатиров, бесов, чертей, леших, водяных, русалок и т. п.

Согласно Плутарху, имел место случай поимки сатира солдатами римского полководца Суллы. Диодор Сицилийский писал, что тирану Дионисию присланы были несколько сатиров.

В начале XV столетия турками был взят в плен Ганс Шильтенбергер, которого отправили ко двору Тамерлана. Там его определили в свиту монгольского князя Егидея, а в 1427 году Шильтенбергеру удалось вернуться в Европу. Здесь он написал об увиденном на далеком Востоке, и, в том числе - о диких людях.

Ганс Шильтенбергер рассказал, что живут они в горах и не имеют ничего общего с другими людьми. Тело этих необычных существ полностью покрыто шерстью, за исключением рук и волос. Они бегают по горам, совсем как животные, а питаются в основном листьями и травой, но не отказываются от всего съедобного, что могут найти на своем пути. При этом хозяин этой территории подарил монгольскому князю Егидею пару лесных людей (мужчину и женщину), которые были пойманы в диком состоянии...

А вот относительно недавнее свидетельство из тех же мест. На тело мертвого дикого человека в 1980 году наткнулся рабочий с экспериментальной станции при монгольской Академии наук в Булгане. У человекоподобного существа было сильное волосатое туловище, но уже высохшее и наполовину засыпанное песком. Мертвое тело не было медвежьим или обезьяньим, но в то же самое время оно не было и человечьим.

Известен рассказ Мопассана «Ужас» о встрече И. С. Тургенева с самкой снежного человека. Документально подтверждено, что в XIX веке в Абхазии в селе Тхина жила у людей женщина Зана, похожая на снежного человека и имевшая от людей нескольких детей, нормально интегрировавшихся в человеческое общество. В 1884 году в Канаде машинистами железной дороги якобы был пойман самец сасквача, но вскоре он убежал. В 1921 году о существовании йети сообщил Говард-Бери, известный альпинист, возглавлявший экспедицию на Эверест...

Из досье криптозоологов: антропоид Луа

Когда швейцарский геолог Франсуа де Луа со своей экспедицией в 1920 году вышел из джунглей Венесуэлы и Колумбии, ее участники рассказали, что подстрелили странное человекообразное существо из напавшей на них целой стаи подобных животных существо сфотографировали, подперев палку под подбородок, чтобы удержать тело в вертикальном положении, а сзади подставив ящик для сбора геологических образцов. Животное было чуть больше полутора метров высотой, выражение морды очень человеческое.

Скептики подвергли сведения де Луа сомнению, но один эксперт сравнил параметры животного с размерами стандартного ящика такого размера и признал информацию геолога достоверной.

Десятилетия исследований не пролили новых сведений на происхождение существа. В 1931 году группа итальянских антропологов побывала в джунглях Британской Гвианы и собрала много свидетельств, напоминающих информацию Франсуа де Луа. Французский антрополог Монтандон подкрепил этими данными свою теорию ологенизма о происхождении человечества независимо друг от друга на разных континентах.

Сегодня вопрос с «антропоидом Луа» открыт. Большинство зоологов считают его одним из неизвестных науке видов паукообразных обезьян Нового Света.

Около полувека назад крупный советский историк Б. Ф. Поршнев, увлекшийся древнейшей историей человечества и антропологией и оставивший потомкам несколько умных и интересных книг, написал: «Раньше казалось, что некие "подсудимые" должны принести неким "судьям" доказательство, тогда эти эксперты милостиво возьмут в свои руки дальнейшее развитие исследований. Теперь ясно, что только "подсудимые" и являются специалистами и экспертами в данном деле. Их круг будет расти за счет молодых биологов, которые захотят овладеть наличным объемом знаний и перенять научную эстафету. А "судьи" в пустом зале будут дремать в креслах...». Число тех, что не дремлют, но ищут, стремительно растет. Ряд ученых, в их числе именитый британский антрополог М. Шекли предполагают, что мы имеем дело с выжившим потомком неандертальцев, или, возможно даже, человека прямоходящего.

Бигфут - это большеног

Традиционными районами обитания «снежного человека» признаны Памир, Кавказ, Гималаи, Тянь-Шань. Мы, однако, начнем с Северной Америки, откуда поступает большинство современных сведений о нем.

Калифорния, дремучие леса Тихоокеанского побережья США. Конец позапрошлого века. Старый индеец, рассказ которого сохранился благодаря записям его внука Т. Вакава, встретил летом 1897 года неизвестное существо. Индеец преследовал оленя, как вдруг около озера заметил нечто похожее на большой куст. Он приблизился к нему и почувствовал резкий мускусный запах. Старик пригляделся и понял, что это не куст, а существо, покрытое густым, похожим на конский, волосом с головы до ног. Индеец приблизился, но существо испустило крик, напоминающий «найяа-а-х!». Тогда старик понял, что это и есть сасквач, о котором ему рассказывали родители.

Хотя спустились сумерки, дед разглядел на заросшем лице светло-коричневые глаза. Существо пошевелилось. Человек сделал успокаивающий жест рукой и положил на землю связку рыбы. Существо поняло жест, схватило рыбу и побежало в чащу. Оно лишь на мгновение остановилось и издало еще один крик, который индеец запомнил на всю жизнь, - протяжный и глухой «элего-о-ом-м!». Кроме внука, дед больше никому эту историю не рассказывал, и она была опубликована сравнительно недавно.

Несколько недель спустя после встречи с существом дед был разбужен неясным шумом рядом с хижиной. Выйдя наружу, он наткнулся на кучу свежих оленьих шкур. Вдалеке прозвучал уже знакомый ему крик. После этого сасквачи приносили ему то ягоды, то сучья для обогрева жилища, то фрукты.

Однако не везде отношения складывались так добрососедски. Сегодняшние эскимосы сохранили предание о расе людей с отвратительными, отталкивающими привычками, которые занимали их территорию до того, как они сами туда пришли. Эти существа были очень высокого роста, все тело их было покрыто волосами, они проявляли склонность к уединению, однако устраивали между собой ужасные драки, ели человеческое мясо и разгуливали голыми, хотя и строили из громадных камней круглые стоянки, которые покрывали крышей, сделанной из ребер и шкур китов. Эскимосы утверждают, что они пользовались простыми каменными и костяными орудиями.

Реконструкция снежного человека

В Гренландии они ходили обнаженными, в более западных районах использовали в качестве одежды шкуры животных. Охотниками они были отличными, распознавали дичь по голосу и поведению, обладали такой силой, что запросто могли удержать в руках крупного тюленя. Некоторые эскимосы говорят, что их предки постепенно выбили туниджуков. И все же некоторые особи живут в их стране, отличаясь чрезвычайной осмотрительностью и осторожностью. На Баффиновой земле, к северу от Гренландии, их называют туниджуками.

О встречах с таинственным существом рассказывают и американские индейцы. Они дали ему имя - сасквач (большеног). Свидетельства видевших его людей дают основания предположить, что ареал животного включает труднодоступные лесные районы на северо-западе США и территорию Канады.

Скептически настроенный Алан Дандес, профессор антропологии Калифорнийского университета, считает их не более чем персонажами индейского фольклора, но если бы только индейцы рассказывали о встречах с бигфутом...

Дорожный рабочий Дени Чапмен жил со своей женой и двумя детьми в местечке Руби-Крик. Однажды его жена увидела на опушке леса приближавшееся к дому человекообразное существо ростом более двух с половиной метров, которое медленно передвигало огромные ноги. Перепуганная женщина, схватив детей, побежала к мужу. Дени взял ружье и направился к дому, рассчитывая найти там медведя. И правда, - он напал на след, но то были не медвежьи отпечатки! След углублялся в землю больше чем на пять сантиметров, а его длина превышала 40 сантиметров. Ширина шага была около метра. Следы терялись на каменистых горных осыпях.

Особенно часто охотники и местные жители встречали следы сасквача на северо-востоке штата Вашингтон вблизи потухшего вулкана Сент-Хеленс. В графстве Скаманиа, на территории которого находится этот район, даже принят закон, запрещающий охоту на бигфута. Это, наверное, единственный случай запрета на отстрел животного, в самом существовании которого сомневаются многие специалисты.

Вот сравнительно недавнее сообщение. Таинственное существо появилось там, где его менее всего ждали. Жители пригорода Сиэтла Бельвью заметили на снегу огромные следы. Каждый из них превышал в длину 50 сантиметров.

- След был похож на человеческий, но гигантского размера, - рассказывала живущая неподалеку Глэдис Тотланд корреспонденту агентства Рейтер. - Еще в 1981 году соседи видели около леса крупных животных, покрытых густой шерстью. Мы тогда, честно говоря, им и не поверили. А теперь вот такое...

Обратимся к кинокадрам, о которых очень многие знают. Помните - короткий любительский фильм, отснятый двумя американскими искателями сасквача в октябре 1967 года Р. Паттерсоном и его помощником Р. Гимлином в районе Блафф-Крик на севере Калифорнии? Любители засняли самку сасквача, пересекавшую русло высохшего ручья. Противники существования живого гоминоида пытались объявить фильм фальшивкой, но обвинение было отвергнуто целым рядом исследователей, в частности советскими учеными, специалистами по биомеханике, протезистами и другими. Паттерсон сделал гипсовые отпечатки лап сасквача (то была самка), и их, тщательно обследовали крупнейшие авторитеты в области приматологии. Их вывод: «Тут не может быть речи о подлоге».

В свое время в журнале «Аляска» были напечатаны воспоминания одного из инициаторов поисков сасквача на Аляске Майкла Поулизника.

- Мои поиски Большеногого на Аляске начались в октябре 1975 года, - рассказывает Поулизник. - Я до сих нор не нашел его, но надежды не теряю. На Аляске это таинственное создание обычно называют «бушменом».

Стремление найти Большеногого выгнало меня из моего временного обиталища в Анкоридже, я обследовал центральную, южно-центральную и юго-западную Аляску, в исследованиях мне помогала некоммерческая общественная организация, базирующаяся в Майями, Американский антропологический исследовательский фонд. Некоторые жители Аляски - особенно местные жители - не очень охотно обсуждают свои встречи с этим странным существом, замечает М. Поулизник, - они боятся, что над ними будут смеяться или назовут сумасшедшими.

Алеуты, живущие на островах Кадьяк и Афогнак, из поколения в поколение рассказывают легенды о таинственном, похожем на человека существе. Они называют это существо «Оулакх». Поулизник получил наиболее интересные свидетельства очевидцев именно на этих островах.

В меньшей степени известны факты о встречах с неведомым существом, поступающие из Китая. Они стали достоянием ученых сравнительно недавно, ибо еще несколько лет назад информация о

Неуловимый дикий человек

Перенесемся теперь в другую часть света, Китай. Снежного человека обычно называют здесь «йерен», что приблизительно означает «дикий». Легендарное существо - «человека-медведя» - чаще всего видели в горах и гористых лесах центрального и южного Китая, а также в провинции Хубей. Уже несколько веков в легендах, сказках и былинах, а главное в памяти народа живут истории о случайных встречах в отдаленных горных районах. В ранней китайской литературе его нередко именовали горным видением, горным монстром и даже «похожим на обезьяну, но не обезьяной». Еще в письменных документах XVII века в провинции Хубей имеются любопытные данные: «В далеких горах района Фуцзянь обнаружили несколько потаенных и замаскированных пещер, в которых живут мохнатые люди, достигающие трех метров ростом.

Иногда они спускаются в долины к людям, чтобы охотиться там на собак, кур, свиней и других домашних животных. Эти волосатые твари никого не боятся и готовы вступить в борьбу с каждым, кто оказывает им сопротивление».

В 50-x годах прошлого столетия китайские ученые проявили живейший интерес к местному йети (йерену), слухи о котором распространились уже и на Западе. Это было обусловлено тем, что «снежного человека» видели в те времена на Тибете, правда китайский гигант не вызывал интереса и сочувствия у местных жителей. Крестьяне и беднота серьезно опасались его. Случайные встречи с ним не сулили ничего хорошего и считались у суеверных людей дурным предзнаменованием.

Правда, многочисленные истории о встречах с иереном от этого становились только интереснее, страшнее и фантастичнее.

К примеру, профессиональный биолог Ванг Целин своими руками застрелил наповал йерена в 1940 году в провинции Ганьсу. Это оказалась крупная самка, покрытая густой шерстью темно-коричневого цвета (или масти). Ее рост составлял 197 см. Примечательно, что ее лицо (морда) не были покрыты шерстью или волосами. А в целом эта особь внешне напоминала грубого и неотесанного неандертальца.

В 1950 году геолог Фанджингкуан наблюдал неполную семью дикого человека: по всей видимости - мать и детеныша. Дело происходило в гористых лесах, и геолог успел зарисовать странную пару. Ученый клялся партбилетом, что рассказал правду...

Первое официальное научное следствие, по делу йерена стартовало лишь в 1961 году. Повод для этого выдался трагичный. Дорожные строители в лесу провинции Сычуань убили молодую самку. Тело йерена было доступно ученым незначительное время, ибо разлагалось. Ученые, подгоняемые начальством из китайской Академии наук, быстро пришли к выводу: это была всего лишь самка гиббона. К сожалению, бюрократия и карьеристы скоро погасили интерес правительства к данной проблеме.

Лишь через 15 лет антрополог Жоу Гуоксинг, лично принимавший участие в первом расследовании, дал откровенное интервью международной группе журналистов. В нем он без обиняков признал: «Животное, которое убили по глупости рабочие в 1961 году, не являлось гиббоном, нас заставили подписаться под этим документом для отчетности и для начальства. Это было неизвестное науке животное с определенными чертами человека».

Многочисленные свидетельства множества свидетелей и очевидцев к 1976 году возродили настоящий научный интерес к проблеме йерена.

Рано утром 14 мая шесть местных чиновников, возвращаясь домой, своими глазами видели странное бесхвостое существо, покрытое густой бурой шерстью. Случилось это на шоссе близь Чунхуайя, провинция Хубей. Включив дальний свет, водитель устремился за существом, которое свернуло с дороги. Так как йерену было трудно передвигаться на зыбучей почве, он перешел на бег на четвереньках, причем сделал это без видимых усилий. Животное все же догнали и окружили, однако приближаться к нему ближе, чем на 2-З метра поостереглись. Поэтому, придя в себя от испуга, оно сумело вырваться из кольца и живо убежало в горы по крутому склону.

Чиновников вызвали в центр, где каждый из них составил отчет о ЧП и описал странное существо: ростом около 185190 см, с густой шерстью, выпуклыми надбровными дугами и мордой, смахивающей на обезьянью, большим животом и выпуклыми ягодицами.

ЧП, ставшее достоянием гласности, несколько расшевелило Академию наук, которая направила 110 научных сотрудников для дальнейших поисков. Специалисты обследовали регион Фанг и в провинцию Хубей. Это обширные горные районы, покрытые густыми лесами, где водится множество экзотической живности, включая гигантскую панду (открытую учеными лишь в 1869 году). Никто из специалистов йерена не встретил, зато обнаружилось множество свидетельств и фактов. Нашли даже отпечатки ног человека-медведя. Опросили массу очевидцев, сталкивавшихся с йереном, получили образцы шерсти существа.

Глава одной из экспедиций Цху Гуо Шин прислал в Академию наук краткий отчет, в котором отметил: «Похоже, что существуют 2 типа йерена: один крупнее (порядка 2 метров ростом) и другой значительно меньше (порядка 1 метра). У крупного экземпляра размер стопы равен 30-40 см. Она очень похожа на человеческую: 4 пальца вряд и один (большой) немного отступает в сторону. У мелкого вида ступня не более 20 см, но большой палец четко выступает в сторону.

Существование мелкого вида не подлежит сомнению. Один из таковых был убит еще 23 мая 1957 года неподалеку от деревни Цуан Шан. Учитель биологии, обнаруживший застреленное животное, не растерялся и сохранил для науки конечности этого экземпляра.

Ученые собрали столько материала по малому йерену, что решились на научный вывод: «Это животное относится к типу короткохвостых обезьян (макака)». Вскоре специалистам удалось поймать такую особь живьем. Ее нашли в горах Хунань, а затем поместили в зоопарк города Хэфея. Обезьяна во взрослом состоянии достигает не более метра, ее вес - от 20 до 33 кг. Самец имеет бакенбарды и красноватую шерсть.

Крупный вид йерена обычно относят к роду орангутангов (понго). Это вероятно, исчезающий вид крупных приматов, который водится только в удаленных уголках Китая. Да, крупная особь имеет некоторое сходство с человеком, но это лишь внешнее сходство. Крупный йерен, без всякого сомнения, -примат. К такому мнению приходят ученые всех стран, занимающиеся проблемами йерена, бигфута и им подобным.

Крупный самец весьма высок (210 см) с широкими плечами, он значительно сильнее человека. Его темные круглые глаза посажены очень глубоко, лоб низкий и покатый, нос - крупный и широкий, немного вздернутый, щеки впалые, уши значительно крупнее, чем у человека. Нижняя челюсть резко выступает вперед, губы полные, нижняя немного свисает, крупные как у лошади зубы. Йерен покрыт темно-коричневой шерстью, которая особенно длинна на голове (свисает ниже плеч - до 30 см), на лице очень короткий и негустой волосяной покров. Крупные и длинные руки свисают ниже колен. Пальцы сильные и длинные (до 16 см), но большой палец лишь немного отступает в сторону. Хвоста у йерена нет, бедра узкие и много короче нижней части ноги. Передвигается предпочтительно на двух ногах. А стойка у него вертикальная.

Результаты лабораторного анализа, проведенного в США, показали, что шерсть йерена ближе по структуре к человеческому волосу, нежели шерсти животных. Это и дало основание отнести его к диким людям, а не обезьянам.

По мнению специалистов, йерен обитает на территории Китая уже более 300 тысяч лет. Вид близок к полному исчезновению, а потому охота и отлов его сейчас строго запрещены.

Из досье палеонтологов: версии происхождения

На протяжении веков китайский фольклор хранит истории о больших волосатых, похожих на людей существах, которые ходят на задних лапах. Населяют они центральный горный район Китая Циньлин-Башан-Шеньнунцзя; в этом же районе водятся гигантские панды и другие редкие виды животных, не встречающихся нигде в мире.

Относительно происхождения йерена имеется несколько гипотез. Одна утверждает, что это потомки гигантской человекообразной обезьяны - гигантопитека, жившей на Земле 2 миллиона лет назад и сохранившиеся так же, как и гигантская панда, такин и золотая обезьяна. Только в этом уникальном регионе можно встретить голубиное дерево, китайское, тюльпановое дерево и метасеквойю.

Существо из лавины

В начале марта 1986 года Тони Вулдридж впервые увидел свежие следы по обе стороны снежного склона, и мысль о йети (местное название существа) промелькнула в голове лишь как забавная идея. Он находился в той части Западных Гималаев, где в 1937 году альпинист X. Тилман отметил большие, похожие на обезьяньи следы на протяжении более мили. Там же в 1976 году Питер Бордман и Джо Таскер ночью были разбужены низким рычанием, а утром, когда вышли посмотреть, обнаружили вокруг 36 оберток от конфет и следы, схожие с теми, что описал Тилман.

У других горновосходителей нередко пропадала в этих местах еда, и Вулдридж, который первым в сезоне прошел по снегу долины, был знаком с этими историями. Помнил он и о том, что все рассказы о йети неизменно вызывают улыбки там, внизу, и это заставило его быстро выбросить из головы все предположения. Дело в том, что Вулдридж вовсе не был «охотником» за «смежным человеком». Более того, он не был ни натуралистом, ни альпинистом, ни туристом. Он - физик, и путешествие в Гималаи, так же, как и предыдущую поездку в Анды, совершил по заданию английской организации, занимающейся обменом технологиями с развивающимися странами, в частности с Индией и Непалом.

Главный лагерь, в котором находился Вулдридж, располагался на высоте 1800 метров в городке Джошиматх, на северо-востоке от Дели, недалеко от границы с Непалом. В своих любительских одиночных походах он старался не заходить далеко, чтобы возвращаться засветло.

...Шел пятый день жизни в Джошиматхе. Тони шел из деревни Говинг Гэт к пустующим хижинам, известным под названием Гангария, пытаясь достичь края самой высокой горной долины - на высоте около 4 тысяч метров. Около 11 утра на высоте 3 300 метров он увидел отпечатки, поразившие его своей отчетливостью, и снова в душе посмеялся. Но кто же все-таки мог оставить их? «Я подумал, что это следы крупной обезьяны, так как их много там, внизу. Начал вспоминать, что они не похожи на отпечатки лап большой кошки -снежного барса, а ведь это единственное крупное животное, которое обитает здесь, если верить рассказам очевидцев. Медведи? Но о них я ничего не слышал. Так или иначе, в четких отпечатках не было видно следов когтей». Кроме того, Вулдридж читал записки путешественников, относящиеся к этому району, и там медведи не упоминались. На самом деле, встреча с медведями здесь не исключена - как с бурыми, так и с гималайскими. Изредка они пересекают горы, но следы были явно не медвежьи - без характерной симметрии. Он предположил еще некоторые варианты, но все они оказались сомнительны. Тогда он сделал несколько снимков со средней дистанции.

«В тот день мне предстоял долгий путь наверх и назад. Так что я не мог долго задерживаться. Меня больше беспокоило состояние снега, так как день выдался теплым и поверхность снега быстро размягчалась».

Прошло около часа, и Вулдридж услышал грохот и долгие раскаты. «Моей первой мыслью было - снежная лавина. Затем я подумал, что этого не может быть, так как никаких признаков движения снега в пределах видимости не было». И он поспешил по склону вверх. Поднялось солнце и стало еще теплее. Вулдридж начал нервничать. И вот здесь-то, сметая все на своем пути, пошла снежная лавина.

«Теперь я считаю, что поступил неосмотрительно, когда услышал раскаты. Я прошел наискосок около 50 ярдов до того места, где склон кончался и был хороший обзор. Попытался пройти туда, где начался обвал, и внимательно осмотреть следы лавины. Глаза уловили большой гладкий участок на снегу, как будто по нему прошел тяжелый валун. Но никакого валуна не было. Там вообще ничего не было, кроме цепочки следов, шедших прямо от катка, поперек склона, а сразу позади куста виднелась фигура, которая не могла быть камнем».

В неопубликованном письменном отчете Вулдридж описывает фигуру, как «темное, волосатое существо около двух метров высотой, стоявшее прямо, на двух ногах. Голова по форме близка к квадрату, сложение торса мощное». Он также упоминает «руки, достигающие колен и покрытые коричневой шерстью».

У Вулдриджа была с собой 35-миллиметровая камера без телеобъектива. Плохо было то, что существо стояло в 150 метрах, по другую сторону непроходимой лавины, и когда пленку обработали, изображение оказалось силуэтом в 2 миллиметра высотой.

«Я быстро сделал пару снимков, так как был уверен, что в любом случае оно не собирается долго стоять там. Но оно не уходило. Я двинулся вперед и встал по возможности ближе, выбрав площадку, где скалы выступали вперед. Замерев, сделал, еще несколько снимков».

«Чем дольше я задерживался, - пишет Вулдридж, - тем больше убеждался, что животное не спешит уходить. Оно было удивительно неподвижно. Я вынул катушку с цветной пленкой и поставил другую. Животное оставалось спокойным.

Единственным признаком движения, замеченным мною, было шевеление веток и ощущение, что оно сдвинулось, пока я спускался вниз. Негативы тоже порождают такое впечатление». Но глаза Вулдриджа имели лучшее разрешение, чем фотоаппарат. Он ясно видел бурые руки, и почему-то ему казалось, что оно смотрит не на него, а на склон. «Я убежден, животное инстинктивно считало, что может спрятаться, стоя неподвижно за ветками...»

Впрочем, можно предположить и другое - существо, которое чуть не погибло в лавине, знало, как избежать нового обвала. Почему бы не добраться до ближайшего куста, чтобы повиснуть на нем и не двигаться, пока снег не затвердеет?

Прошло около 45 минут, небо начало темнеть, пошел снег.

Вулдридж направился вниз. Встретив уже знакомые следы, он сделал снимки крупным планом с ледорубом, чтобы определить размеры, но прошло уже три часа, и отпечатки стали почти неразличимы.

Несколько месяцев Вулдридж никому ничего не рассказывал. Правда, он обработал пленку и показал ее некоторым близким друзьям и тем, кто хотел увидеть доказательства существования йети - антропологам и зоологам.

«Я очень обеспокоен, - пишет Тони Вулдридж, активностью людей в поисках этих существ. В наш век имеются различные возможности для изучения их на расстоянии, и нет необходимости в отлове. Мы ведь не знаем, сколько их. Может, изъятие из природы одного окажется роковым для всей популяции?»

Замороженный из Миннесоты

В конце 1968 года бельгийский зоолог Бернар Эйвельманс столкнулся с поразительной находкой. Как писал он в те дни, это «открытие представителя неизвестной формы настоящего гоминоида - определенно венчает мою карьеру криптозоолога.» Через несколько недель после его объявления об уникальной находке разгорелась жаркая полемика.

Исследования Эйвельманса, тщательно изучавшего все случаи, связанные с сообщениями о таких удивительных существах, как йети, морской змей и им подобные, обеспечили ему репутацию настоящего Шерлока Холмса от зоологии. С октября 1968 года ученый находился в США и собирался отправиться в Центральную Америку на поиски неизвестных науке существ. Однако сообщение о новой находке изменило его планы.

В начале декабря Эйвельманс находился в Нью-Джерси на ферме зоолога и писателя Айвена Т. Сандерсона. Они были старыми друзьями и часто помогали друг другу в исследованиях. В Соединенных Штатах Сандерсон прослыл знатоком по проблеме йети и большеногов, причем проявил такой энтузиазм, что некоторые ученые относились к нему настороженно.

9 декабря Сандерсон получил от змеелова Терри Куллена из Милуоки сообщение о недавно виденном удивительном экспонате. Странный экземпляр был чем-то вроде волосатого человека, и демонстрировавший диковинку мужчина объявил это существо «утраченным звеном» между обезьяной и человеком. Сандерсон связался с демонстратором. Им оказался Френк Хансен, живший на ферме близ Уиноны (штат Миннесота). В разговоре по телефону Сандерсон обосновал желание осмотреть экспонат профессиональным интересом (Сандерсон владел маленьким зоопарком, и подобный образец мог представлять для него не только исследовательский интерес).

Сандерсон был научным редактором журнала «Аргоси», в котором публиковались только наиболее сенсационные материалы. Журнал согласился финансировать поездку. Эйвельманс и Сандерсон пересекли почти полконтинента и 17 декабря очутились на ферме Хансена. Стояли суровые холода: зима полностью вступила в свои права.

Айвен Т. Сандерсон

Возле жилого дома на ферме стоял трейлер. В нем была установлена морозильная камера, внутри которой, к изумлению визитеров, оказалось неизвестное науке существо. Оно выглядело как человек, покрытый длинной коричневой шерстью.

В течение трех последующих дней Сандерсон и Эйвельманс по одиннадцать часов в сутки делали зарисовки и фотографии существа. Его рост составлял около одного метра и восьмидесяти сантиметров. Сандерсон ложился на стеклянную крышку морозильника и тщательно перерисовывал каждый фрагмент тела существа.

Эйвельманс делал фотографии с помощью зеркального фотоаппарата «Асахи», причем для полного охвата фигуры приходилось делать последовательно четыре снимка.

Лицо и пах существа были безволосыми, и это не оставляло сомнений в его половой принадлежности. Поднятая над головой левая рука была, очевидно, сломана. Одна глазная впадина зияла пустотой; выдавленное глазное яблоко второго глаза находилось около скулы; затылок, по-видимому, разнесен вдребезги. Несомненно, существо, прикрывавшееся левой рукой от какой-то опасности, было убито выстрелом в голову. Ученые ясно видели следы крови. На одной ноге, отчетливо видимой через толщу льда, заметны были посеревшие очаги подгнившей плоти. Они показали их Хансену, которого это известие очень встревожило.

Многоопытные зоологи не сомневались, что попавшее к ним существо погибло недавно. Откуда оно появилось? Хансен отделывался неопределенными и противоречивыми ответами. То он говорил, что он был вморожен в льдину, плававшую в море у южных берегов Сибири, то упоминал некоего «посредника» из Гонконга. В итоге Сандерсон и Эйвельманс пришли к заключению, что экземпляр привезен с Дальнего Востока.

Фрагмент снимка Замороженного, сделанного Б. Эйвельмансом еще в прошлом веке

Хансен сказал также, что экземпляр не является его собственностью, но имени таинственного владельца, некоего богача из Калифорнии, не назвал. Он был против сообщения в печати и тщательного обследования существа и взял с Сандерсона слово не публиковать материалы об увиденном. Однако Эйвельманс не был связан таким обещанием. Долг ученого требовал при первой возможности сообщить миру правду.

Когда работа закончилась, исследователи возвратились в Нью-Джерси и порознь составили описания. Вот что получилось в итоге: туловище крупное и мускулистое, лицо безволосое, со вздернутым носом. Ноги короткие, ступни крупные и плоские. Большой палец ноги прилегает ко второму пальцу, как у людей (тогда как у приматов между этими пальцами имеется крупный промежуток).

Фотографии, как цветные, так и черно-белые получились очень хорошо. Что следовало делать ученым с такими материалами в руках? Конечно, полное изучение находки вызвало бы огромный интерес научной общественности. 4 января 1969 года исследователи приехали в Массачусетс к известному антропологу профессору К. С. Куну. Человек широчайшего опыта и познаний, он был поражен их открытием и согласился с Эйвельмансом, что существо, по крайней мере внешне, является человекообразным. Кун пожелал им успеха, но поддержки не обещал, поскольку в то время был втянут в острую публичную полемику из-за своих высказываний, которые расценили как расистские.

14 января Эйвельманс направил сообщение руководителю бельгийского Королевского музея. Он самоуверенно определил экземпляр как «Hommo pongoides» (понгиды - человекообразные обезьяны), то есть заявил, что существо является обезьяноподобным человеком. В музее сообщение встретили с энтузиазмом. Согласно договоренности, статья об открытии должна была выйти в печати в течение месяца. Такое обещание свидетельствовало об огромном авторитете Эйвельманса в Европе и значении, которое придавали его коллеги этому открытию. Кроме того, Эйвельманс отослал копии своего сообщения В. К. Осман-Хиллу из Йоркского центра приматов в Атланте и Джону Нейпиру из Смитсоновского института в Вашингтоне.

Нейпир живо заинтересовался этой новостью и первым использовал название «ледяной человек». Эйвельманс ненавидел журналистские клички подобного рода, которые звучат, «словно насмешка над наиболее серьезными проблемами». Но именно под названием «ледяной человек из Миннесоты» это существо стало известно всему миру.

Хансена же публикации Эйвельманса чрезвычайно расстроили. Во-первых, существо было признано человеком, во-вторых, этого человека застрелили. Поэтому Хансен опасался возможного вмешательства полиции. 18 января Сандерсон обратился с соответствующим запросом в отделение ФБР в Нью-Джерси. Однако это дело их не заинтересовало: умерщвление признается убийством только в том случае, если жертвой стал хомо сапиенс.

11 марта 1969 года появилось первое сообщение в прессе, и в считанные дни известие об открытии облетело весь мир. Через два дня Смитсоновский институт предложил Френку Хансену контракт за право изучения тела существа. Хотя Нейпир узнал о находке еще месяц назад, он так и не собрался съездить в Миннесоту, чтобы осмотреть экземпляр лично. Теперь же было слишком поздно - Хансен запаниковал и исчез вместе с «ледяным человеком».

Пресса запестрела насмешками. Эйвельманс попытался поместить свои фотографии в таких респектабельных журналах, как «Лайф», «Лук», «Нэшнл Джиогрэфик», но потерпел неудачу. В конце концов в мае 1969 года фотографии вместе со статьей Сандерсона появились в журнале «Аргоси». Партнер Эйвельманса неудачно окрестил существо «Бозо» - в честь известного телевизионного клоуна. Естественно, что никто в Америке не принял всерьез заявление о находке существа, названного в честь клоуна.

Следует отметить, что к большинству работ Сандерсона научный мир всегда относился с недоверием. Американские ученые хорошо знали особенности его характера, и многие с самого начала заподозрили обман. Подозрения усилились после анонимного заявления о том, что на самом деле «ледяной человек» был всего лишь моделью, изготовленной на голливудской фабрике чудовищ. Утверждалось, что волосяной покров был имплантирован Питом Корреллом, профессиональным создателем такого рода моделей.

После месячных «каникул» Френк Хансен явился сам и объяснил, как обстояло дело в действительности: его экземпляр был моделью. Фотографы и журналисты бросились осаждать Хансена. Во время «каникул» он разморозил тело и немного изменил его положение, что бросалось в глаза на новых фотографиях. Например, левая рука теперь лежала иначе, а рот оказался приоткрытым так, что виднелись зубы.

Тем не менее, Эйвельманс и Сандерсон не сомневались: что бы они ни исследовали, моделью это не было. Более того, Эйвельманс подчеркивал, что никто не видел предполагаемую модель в процессе изготовления и потому разговоры такого рода - не более чем пустые слухи. Что же касается прессы, то ею это дело подавалось, как сенсационный розыгрыш: два энтузиаста, жаждущие великих открытий, приняли голливудскую куклу за примитивного человека!

Между тем в одном из журналов, специализировавшихся на приключенческой тематике, появилась статья Хансена, в которой он утверждал, будто сам застрелил это существо несколько лет назад в Миннесоте. «Факт или выдумка?» - вопрошал заголовок. Доскональное изучение этой истории, проведенное чикагской газетой, показало, что новое сообщение Хансена не могло быть правдой, как не мог быть правдой рассказ девочки, якобы убившей монстра, когда тот попытался изнасиловать ее. С тех пор «ледяной человек» из Миннесоты воспринимался всерьез только фанатичными приверженцами идеи.

Странно, чтобы Айвен Сандерсон и Бернар Эйвельманс, зоологи высочайшей квалификации и огромного опыта, позволили себя провести. Впрочем, Эйвельманс определенно не считал себя жертвой розыгрыша. В начале 1970-х он выпустил книгу, в которой уверенно утверждал: осмотренное им и Сандерсоном существо - настоящее, а его работа полностью объясняет, что это было и откуда оно взялось.

P. S.

Много лет про «замороженного» никто ничего не слышал. Однако благодаря организации «Космопоиск» стал известна вот такая информация.

«Много лет о его местонахождении не было ничего известно», - констатировал сайт www.bigfootlunchclub.com. И вот в феврале 2013 года... он неожиданно объявился на сайте eBay, предлагаемый к продаже за 20 тыс. долларов!

Как сообщил 28 июня солидный новостной сайт Huffington Post, а днем позже британская Daily Mail, приобрел его Стив Бастуи, хозяин Музея сверхестественного (Museum of the Weird) в Остине, Техас (судя по всему, это частная коммерческая выставка разных страшилок и ужастиков типа сети музеев Рипли и Музея криптидов Мерлина в Лондоне).

«Перед этой крупной сделкой Бастуи будто бы провел последние два года, исследуя Замороженного, и пытается найти, где он находится. Он обнаружил, что оригинальный экспонент Френка Хансена все это время, много десятилетий после его последнего показа, хранился в морозильнике в его [Хансена] доме. До сих пор не ясно, почему показы большого волосатого замороженного тела были резко прекращены».

Там же было приведено фото - действительно явно замороженного объекта.

30 июня информацию о своем приобретении подтвердил на сайте музея и сам Бастуи.

Как сообщается, с начала июля оригинальный замороженный труп был выставлен в музее на обозрение за плату.

Йови Австралии

Австралийские аборигены до сих пор хранят рассказы предков о гигантских «мохнатых людях» - йови, обитавших когда-то в густых лесах. В качестве подтверждения существования этих великанов они демонстрируют следы, сохранившиеся в слоях окаменевшего вулканического пепла. Такие следы на самом деле существуют, и их длина почти... полметра. Если судить по ним, рост йови был где-то около 2,5 метра. Ученые не исключают, что это существо могло быть в родстве с гигантопитеками, окаменевшие останки которых находят на острове Ява и в Китае.

Йови - довольно-таки ласковое прозвище неизвестного гоминида, по слухам таящегося в безлюдной австралийской пустыне.

В 1835 году в книге Дж. Холмана «Путешествия» появилось первое документальное упоминание об этом существе, только там оно именовалось по-другому. Автор писал: «Туземцы очень боятся человека в маске, они зовут его «дьявол», или yahoo, и считают злым духом». А в 1842 году в одном из местных журналов появилась статья «Суеверия австралийских аборигенов: yahoo», где утверждалось: «Австралийские натуралисты долго спорили о том, существуют ли такие животные, как yahoo, на самом деле, и некоторые ученые утверждали, что существуют, но они редко встречаются, пугливы и ведут уединенный образ жизни, поэтому человеку и не удается поймать это животное, по-видимому являющееся неизвестным науке видом обезьян».

Впервые упоминание слова «йови» в его нынешнем значении было опубликовано в дневниках «Хиллэндиана» известного австралийского художника Дональда Френда, рассказывающих о золотых приисках Хилл-Энда в штате Новый Южный Уэльс. Френд писал, что йови - это одно из многочисленных чудовищ австралийского фольклора, обитающих в реках и озёрах.

Интересно, что «йови» (или «йови-хуви») - это также имя совершенно другого мифологического персонажа из фольклора австралийских аборигенов. Такой йови - причудливый зверь, похожий на помесь ящерицы и муравья, с красными горящими глазами, расставленными по сторонам головы, большими жёлтыми зубами и огромными клыками. Он вылезает по ночам из земли, чтобы сожрать все, что удастся найти, в том числе и человечину.

Упоминания о существах, похожих на снежного человека, часто встречаются в легендах австралийских племён, особенно обитающих в восточных штатах Австралии. С середины до конца XIX века было зафиксировано множество сообщений, в которых описывалось огромное существо, похожее на гориллу (только двуногое), живущее в удалённых горах или в лесных чащобах изолированного континента. По рассказам аборигенов, они сталкивались с волосатым ужасом с незапамятных времен, обзывая его многими именами, такими как «дулагарл», «джурраварра», и «тьянгара».

Скоро у поселенцев также начались пугающие до полусмерти столкновения с неуловимыми вонючими гигантами, которых они поначалу называли «австралийские обезьяны», или же, как мы помним, «йеху» («йаху»), что по одной из версий означало на языке аборигенов «дьявол», «дьявол-дьявол» или «злой дух».

По другой версии, это имя было взято из книги Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера» (1726), в которой описывалась раса человекообразных животных «йеху». По-видимому, термин «йови» - это искажённое туземное слово «йоури», обозначающее волосатого звероподобного человека. Также словом «йови» жаргонно обозначали орангутана во времена викторианской Англии. В 1970-е и 1980-е годы это имя стало общеизвестным благодаря газетным публикациям криптозоолога Рекса Гилроя.

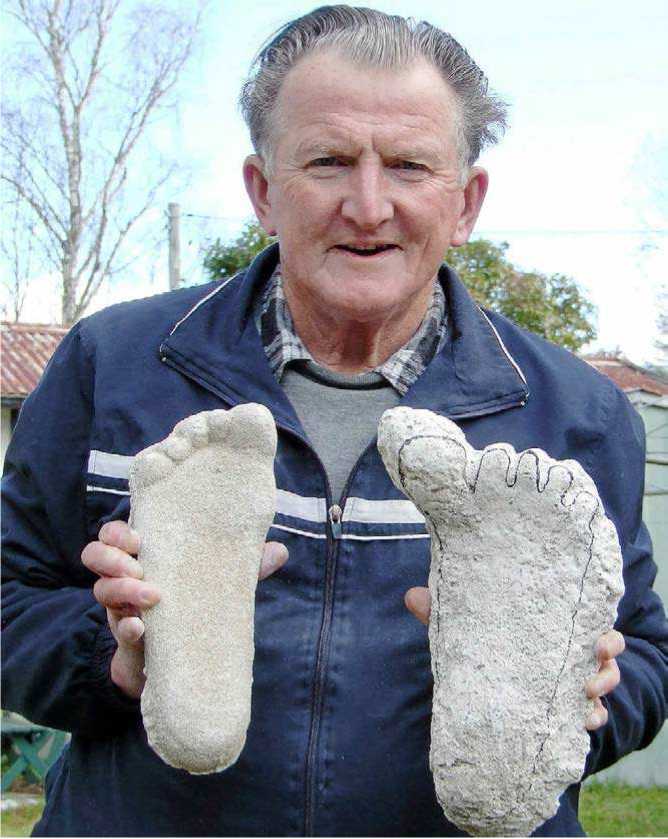

Рекс Гилрой с гипсовой заливкой следа йови

Рекс Гилрой, уже около полвека занимающийся поисками и изучением всего загадочного и неизведанного в Австралии, не исключает, что это существо может быть неким подобием «традиционного» снежного человека Гималаев, ведь его следы очень похожи на отпечатки стоп йети. Исследователь с уверенностью говорит о былом соседстве йови и австралийских аборигенов. Последние, несмотря на чудовищную мощь обезьянолюдей, благодаря организованности, уму и своему вооружению, практически истребили мохнатых великанов. Однако Гилрой уверен, что йови все же могли уцелеть в глухих труднодоступных уголках, доказательством чего служат сообщения очевидцев о встречах с ними. Конечно, ученые отрицают такую возможность и указывают на отсутствие находок останков этих существ. На их выпады Гилрой, которому не привыкать обороняться от скептиков, отвечает: «Все видели коал, но ведь никто еще не находил мертвую коалу в естественных условиях».

Вера Питера Опита

Австралийские криптозоологи собрали несколько тысяч свидетельств (как фольклорных, так и материальных) существования йови в древности. В частности, найдены многочисленные отпечатки следов этого существа в окаменевших отложениях вулканического пепла.

Полагают, что йови обитали на континенте десятки тысяч лет назад, но вследствие экспансии предков австралийских аборигенов, которые перебрались сюда из Азии, когда-то связанной с Австралией перешейками суши, полностью исчезли. Правда, некоторым исследователям удалось обнаружить письменные свидетельства того, что еще в первые годы английской колонизации в XVIII веке европейцы видели обезьянолюдей, а аборигены знали о присутствии йови.

Даже в XIX веке встречи с этим существом были нередки. Однако с активным освоением людьми континента численность многих животных резко сократилась, не избежал этого и загадочный гоминоид. Встречи с ним стали единичными, а потом и совсем прекратились.

Полной неожиданностью для многих исследователей стали сообщения очевидцев о встречах с этим существом в конце ХХ века. Его увидели у реки рядом с городом Гаянда (штат Квинсленд). Свидетели рассказали об огромном, обросшим густой черной шерстью, двуногом обезьяночеловеке. Мэр города Питер Хат, уверенный в честности его жителей, призвал ученых отнестись к их информации со всей серьезностью.

А сотрудники Австралийского центра исследований таинственных явлений приступили к поискам загадочного гоминоида и даже пообещали награду тем, кто поможет его найти.

Профессор Сиднейского университета Гарри Опит - один из тех ученых, кто верит в существование в Австралии большого примата, еще неизвестного науке. Его уверенность основана на ряде случаев, которые можно считать достоверными.

В 1978 году в юго-восточной части Квинсленда лесничий Ричард Гибсон видел в лесу огромного гориллоподобного примата. Его морда была без волос, с большими желтыми глазами, а все тело покрывала длинная черная шерсть. Лесничий заметил у него густую гриву и очень длинные руки. «Обезьяна» отвратительно пахла и временами издавала низкий угрожающий рев. Так как в газетах появилось еще несколько сообщений о встречах с подобным существом, Гарри Опит решил выехать в Спрингбрук и разобраться на месте, о каком животном все же идет речь.

Он расположился в домике лесника Ричарда Гибсона и в первую же ночь был разбужен громким ревом. Этот длительный, глубокий горловой звук издавал явно примат. Опит специально провел немало времени в зоопарке, изучая голоса самых различных обезьян, поэтому не мог ошибиться. Вой сменился лаем динго, которых переполошило неизвестное животное.

Увидеть обезьяноподобное существо профессору не довелось, зато он встретил человека, который много рассказал о йови.

Местный житель Франк Филд утверждал, что не раз видел это существо. По его словам, оно охотилось на мелких кенгуру. Неоднократно Филд наблюдал клочки шерсти и внутренности кенгуру на ветвях деревьев, что никак не могли сделать дикие собаки динго. Франк сказал Опиту: «Точно знаю, что это делали не динго, ведь я живу в этих местах всю жизнь и изучил их повадки. Динго всегда волочат добычу по земле, оставляя следы. Йови же несет жертву в руках, на ходу выдирая внутренности и разбрасывая их по сторонам».

Благодаря Филду, ученый сделал вывод о том, что таинственное существо является плотоядным и ведет ночной образ жизни. Скорее всего, оно уносит добычу и прячет ее в логове, которое находится в укромном месте.

В том же 1978 году Опиту позвонил его знакомый журналист Джон Моррисон и сообщил о загадочных следах, которые обнаружила его дочь во время семейного отдыха в национальном парке на севере Нового Южного Уэльса. Следы напоминали человеческие, но их оставил настоящий гигант, ведь длина отпечатка была около 60 сантиметров.

Длина шага таинственного существа составляла до полутора метров. Следы тянулись вдоль русла высохшего ручья, а их глубина (2 см) в сухой почве говорила о большом весе животного. Вместе с семьей Моррисон проехал в том направлении, куда направилось неизвестное существо, но на каменистых выступах следы исчезли, так что им пришлось вернуться.

Любопытный случай произошел в 1985 году в Ламингтонском Национальном Парке. Лесник отдыхал в своем домике, когда услышал грохот и несколько глухих ударов. Он подбежал к окну и увидел, как из сарая с огромной скоростью вылетают грабли, лопаты, ведра, топоры и прочий хозяйственный инвентарь. До онемевшего от удивления человека донеслось странное рычание. Подумав, что в сарай забрался какой-то псих, лесник забаррикадировался в доме и вызвал по телефону подмогу. Когда на помощь леснику прибыли люди, они обнаружили только разбросанные инструменты.

Гарри Опит побывал на месте происшествия. Больше всего его поразил разбросанный штабель бревен длиной 7 и высотой 2 метра. С такой «работой» никакой псих справиться не мог... Ясно было, что во дворе лесника набезобразничал йови.

Похоже, австралийского йови трудно чем-либо смутить.

Сиднейская газета писала об одном любопытном случае, когда это существо совершенно не испугалось появившегося перед ним человека на лошади и спокойно завершило все свои дела.

В районе Бембоки (Новый Южный Уэльс) Джордж Саммерелл, который ехал верхом на лошади, у ручья случайно застал йови, склонившегося над водой. Обезьяночеловек выпрямился во весь свой двухметровый рост, спокойно посмотрел на

всадника. Потом снова неспешно склонился над ручьем, утолил жажду, взял лежавшую рядом с ним палку и потопал прочь, вскоре затерявшись среди скал и деревьев. По следам на берегу ручья удалось определить, что йови уже был в этом месте примерно две недели назад.

Статуя йови в штате Квинсленд (Австралия)

Пока еще не удалось раздобыть убедительных доказательств существования австралийского снежного человека, но местные криптозоологи не унывают. Главное, по их мнению, что йови существует, а они уж со временем это обязательно докажут.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ