ПЕРВАЯ ВОЕННАЯ КАМПАНИЯ

ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1

Кампания 1914 г. на русском фронте открылась Восточно-Прусской операцией. Необходимость ее проведения мотивировалась стремлением «поддержать французов ввиду готовящегося против них главного удара немцев» '. План операции был определен Ставкой и изложен в письме H. Н. Янушкевича па имя Я. Г. Жплинского от 28 июля (10 августа) 1914 г.220 221 Свое окончательное Оформление он получил в директивах главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта от 31 июля (13 августа) 1914 г.222 Войскам ставилась задача нанести поражение противнику и овладеть Восточной Пруссией с целью создания выгодного положения для развития дальнейших операций по вторжению в пределы Германии. 1-я армия должна была наступать в обход Мазурских озер с севера, отрезая немцев от Кенигсберга (ныне Калининград). 2-й армии предстояло вести наступление в обход озер с запада, не допуская отвода германских дивизий за Вислу. Общая идея операции заключалась в охвате немецкой группировки с обоих флангов.

Русские обладали некоторым превосходством над противником. В составе Северо-Западного фронта было 17,5 пехотных и 8,5 кавалерийских дивизий, 1104 орудия, 54 самолета. 8-я немецкая армия насчитывала 15 пехотных и одну кавалерийскую дивизию, 1044 орудия, 56 самолетов, 2 дирижабля. Правда, у германцев была более мощная артиллерия. Они располагали 156 тяжелыми орудиями, тогда как у русских нх было всего 24 223. Однако в целом соотношение сил обеспечивало выполнение замысла Ставки. Оно позволяло нанести поражение 8-й немецкой армии. Избранная русским командованием форма оперативного мапевра таила в себе большую угрозу для противника. Опа ставила его под двойпой удар. Исполнение мапевра затруднялось тем, что русским армиям предстояло действовать по внешним операционным направлениям, разобщенным одно от другого районом

Мазурских osep. В этих условиях особое значение приобретала надежность руководства войсками и прежде всего организация взаимодействия между обеими армиями.

Германское командование понимало опасность возможного наступления русских с двух направлений. Обладая меньшей по численности, но компактно расположенной группировкой, оно предполагало оборонять Восточную Пруссию активно. Имелось в виду, выставляя прикрытие то против одной, то против другой русской армии, главными силами последовательно нанести им поражение. Хорошо развитая сеть дорог позволяла немцам производить быструю перегруппировку войск п достигать в нужные моменты превосходства в силах и средствах над русскими. Начальник германского генерального штаба X. Мольтке так писал начальнику штаба 8-й армии генералу Г. Вальдерзее: «Когда русские придут, — никакой обороны, а только паступлепие, наступление, наступление» 224.

Русское командование, планируя операцию по захвату Восточной Пруссии, намечало проведение ряда подготовительных мероприятий. Особое значение имело скорейшее завершение стратегического развертывания.

Тем временем обстановка на западноевропейском театре складывалась крайне неблагоприятно для Антанты. Немецкие войска быстро захватили Бельгию. Затем они одержали победу над союзными армиями в Пограничном сражении и, продолжая наступление, к началу сентября вышли на реку Марна между Парижем и Верденом. Германское вторжение принимало угрожающий характер. Французское правительство запросило у России срочной помощи. Идя навстречу пожеланиям союзпика, попавшего в беду, русское командование решило еще до окончания развертывания своих армий перейти к активным действиям на восточноевропейском театре. В этих условиях и возникла Восточно-Прусская операция.

Операция началась 4 (17) августа наступлением 1-й (Неманской) армии. Перейдя государственную границу, ее соединения вступили на территорию Восточной Пруссии. Первое столкновение с противником произошло у Сталлупенена (ныне Нестеров). Русские войска одержали победу над 1-м армейским корпусом генерала Г. Франсуа и вынудили его отступить к р. Апгерап.

Германское командование решило, прикрываясь со стороны 2-й армии генерала А. В. Самсонова, основные свои силы двинуть против 1-й армии генерала П. К. Реннепкампфа. Генерал М. Притвиц намеревался разбить русских двойным ударом: с се-

|

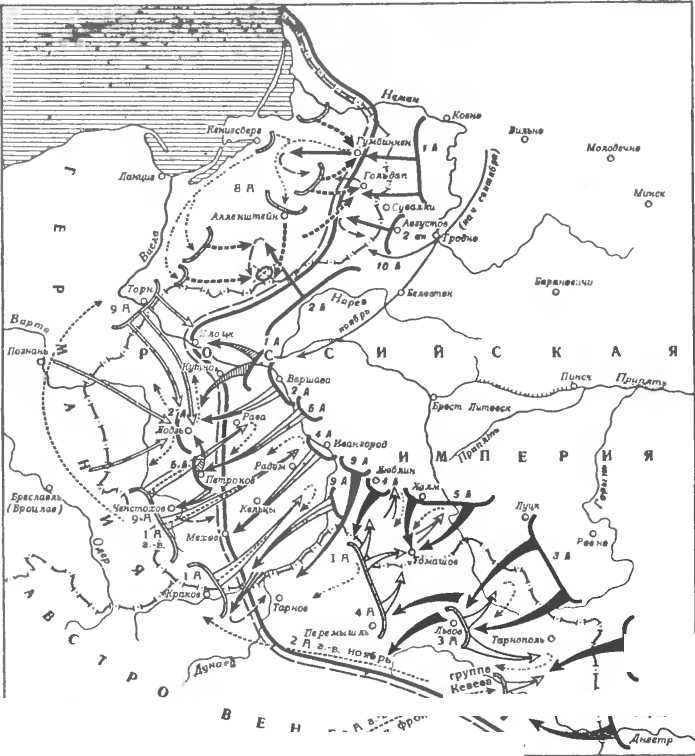

Линия фронта и концу 1914 г

Действия сторон

—(

в Восточно - Пруеской операции 17 Vili 14. IX окружение

дву* корпусов 2-Й русской армии 29-30- Vili

я Галицийской битве 19 V1U — 26. IX в Варшавско-Ивангородской операции 28 IX - 8- XI в Лодзинской и Чекстоюво-Краковской операциях 11-24 XI

Кампания 1414 г. на восточноевропейском театре

вера 1-м корпусом Франсуа и с юга 17-м корпусом А. Макензена. В направлении Гольдапа предусматривались вспомогательные действия 1-го резервного корпуса Г. Белова. 7 (20) августа в районе Гуыбиннена (ныне Гусев) завязалось одно из крупнейших сражений мировой войны. Вначале немцы имели успех. Затем русские контрудары обратили в бегство части 1-го армейского корпуса. 17-Й корпус Макепзена, попав под жесточайший артиллерийский и ружейно-пулеметный огонь русских и понеся огромный урон, в панике отступил. Вот что пишут об этом германские авторы: «Сцепление несчастных обстоятельств привело к тому, что великолепно обученные войска, позднее всюду достойно себя проявившие, при первом столкновении с противником потеряли свою выдержку. Корпус тяжело пострадал. В одной пехоте потери достигли в круглых цифрах 8000 человек — треть всех наличных сил, причем 200 офицеров было убито и ранено» 225. Русские взяли в плен около 1000 человек и захватили 12 орудий226. Столкновение в районе Гольдапа войск 1-го резервного гермапского корпуса с частями 4-го армейского корпуса русских носило нерешительный характер и не дало перевеса пи одной из сторон. Узнав о поражении главных сил 8-й армии у Гумбин-пепа, генерал Белов также отдал приказ об отходе.

Обстановка позволяла русскому командованию нанести крупное поражение 8-й пемецкой армии. Но благоприятный момент был упущен. Вместо того чтобы организовать преследование разбитых в Гумбиннен-Гольдапском сражении германских войск, генерал Ренненкампф бездействовал. По его приказу войска в течепие двух суток находились па отдыхе, приводя себя в порядок. Только 10 (23) августа они начали медленное продвижение к западу от р. Ангерап, почти не встречая сопротивления. Командование и штаб армии достоверных сведений о противнике не имели.

На направлении действий 2-й (Наревской) армии события вначале тоже развивались успешно. 4 (17) августа войска выступили с рубежа р. Нарев. Марш-маневр совершался в трудных условиях. Стояла жара. Хороших путей сообщения не было. Приходилось двигаться по песчаным дорогам. Чтобы ускорить марш, дневок не давали. Преодолев за трое суток расстояние в 80 км, войска армии Самсонова 7 (20) августа перешли государственную границу России и вторглись на территорию Восточной Пруссии. Главную группировку составляли четыре армейских корпуса: 6-й, 13-й, 15-й и 23-й. Правый фланг ее обеспечивался 2-м, а левый — 1-м армейскими корпусами. Со стороны противника па этом направлении действовали части 20-го армейского корпуса Шольца в составе около 3,5 дивизий.

Восточно-Прусская операция 4 (17) августа—I (14) сентября 1914 г.

Ставка придавала большое значение операции 2-й армии. 9 (22) августа Жнлннскнн писал Самсонову: «Верховный главнокомандующий требует, чтобы начавшееся наступление корпусов 2-й армии велось самым энергичным и безостановочным образом. Этого требует не только обстановка на Северо-Западном фронте, но и общее положение» 227.

10 (23) августа Я. Г. Жилипский направил А. В. Самсонову телеграмму, в которой говорилось, что германские войска после тяжелых боев, окончившихся победой над ними армии Репнеп-кампфа, поспешно отступают, взрывая за собой мосты. Самсонову ставилась задача «Оставив 1-й корпус в Сольдау и обеспечив левый фланг надлежащим уступом, всеми остальными кор-

Пусами энергично наступайте на фронт Зенсбург, Алленштейн, который предписываю занять не позже вторника 12 августа. Движение ваше имеет целью наступление навстречу противнику, отступающему перед армией генерала Ренненкампфа, с целью пресечь немцам отход к Висле» 228 229 230. Эти указания, как и директива от 31 июля (13 августа), требовали от войск 2-й армии наступать строго на север. По мнению Самсонова, такое направление не обеспечивало должный охват группировки противника и выполнение основной задачи его армии — воспрепятствовать ее отходу к Висле. Он просил Жилинского отклонить направление главного удара примерно на 60 км к западу и наступать на фронт Остероде, Алленштейн. Опасаясь, что наступление 2-й армии в северо-западном направлении приведет к отрыву ее от 1-й армии и усложнит организацию взаимодействия между ними, фронтовое командование отклонило это предложение. 11 (24) августа Самсонов, донося об успешном продвижении войск его армии, вновь настаивал на своем предложении,0. На этот раз оно было принято. Начальник штаба фронта В. А. Орановский писал Самсонову: «Если удостоверено, что неприятель отходит на Остероде и ввиду того, что отступление противника к Кенигсбергу не удается перехватить, главнокомандующий согласен на изменение наступления 2-й армии на Остероде, Алленштейн, но с тем, чтобы направление между озерами и Алленштейном было прикрыто одним корпусом»

12 (25) августа Самсонов отдал приказ, смысл которого состоял в том, что войска 2-й армии должны были продолжать наступать на фронте Остероде, Алленштейн231. В центре наступала ударная группа в составе 13-го и 15-го корпусов. Правый фланг ее обеспечивался 6-м армейским корпусом и 4-й кавалерийской дивизией у Бишофсбурга, а левый — 1-м армейским корпусом, 6-й и 15-й кавалерийскими дивизиями у Сольдау.

Соображения русского командовапия совершенно не отвечали истинному положению вещей. Все расчеты строились на неправильной оценке обстановки. Полагали, что противник разгромлен и отступает частью к Кенигсбергу, а частью к рубежу р. Вислы. Операция считалась по существу законченной. Надеялись в скором времени перебросить войска из Восточной Пруссии на другое направление. Ставка энергично работала над планом наступления от Варшавы на Познань. В одном из ее документов говорилось о необходимости «торопиться с очищением от противника Восточной Пруссии, дабы стала возможной переброска армии генерала Ренненкампфа на левый берег р. Вислы» ,3. Действительность была, однако, совершепио другой.

Поражение германских войск в Гумбпннен-Гольданском сражении и известие о переходе в наступление Наревской армии генерала Самсонова сильно обеспокоили командование 8-й армии. Вечером 7 (20) августа генерал Притвиц отдал приказ об отступлении. Оп доносил в главпую квартиру: «Ввиду наступления крупных сил с липий Варшава, Пултуск, Ломжа не могу использовать обстановку впереди моего фронта и уже почью пачинаю отход к Западной Пруссии. В предельной степепи использую железнодорожные перевозки» м. Одновременно штаб 8-й армии продолжал внимательно изучать обстановку. Эта задача облегчалась тем, что русские всю оперативную документацию передавали по радио открытым текстом. Убедившись в пассивности действий Ренпепкампфа, Притвиц изменил ранее принятый план об отступлении своих войск за Вислу. Оп решил прикрыться частью сил от Неманской армии русских, а основпую массу войск двинуть против их Наревской армии.

Первоначальное решение командования 8-й армии об оставлении Восточной Пруссии не встретило одобрепия в главной квартире. И хотя оно вскоре было отменено и был принят по-вый плап, отвечавший взглядам верховного командования, судьба генерала Притвица и его начальника штаба генерала Вальдерзее была решепа. 8 (21) августа они были сняты с занимаемых постов. Вместо пих были назначены: командующим армией — генерал П. Гинденбург, начальником штаба — генерал Э. Людендорф, которые 11 (24) августа приступили к исполнению своих обязанностей. Новое руководство армии нашло план, припятый прежним руководством, отвечающим обстановке и решило проводить его в жизнь. Вносились лишь отдельные уточнения. По свидетельству Людепдорфа, план операции против 2-й русской армии окончательно сложился между 11 (24) и

13 (26) августа. Существо его заключалось в том, чтобы, сковывая центральные корпуса (15-й и 13-й) 2-й армии с фронта частями 20-го корпуса, 1-й ландверной и 3-й резервной дивизиями, нанести два согласованных между собой удара: главный — 1-м корпусом с бригадой Мюльмана на Уздау против 1-го русского корпуса, развивая затем наступление в тыл центральным корпусам, и второй удар — 17-м и 1-м резервным корпусами против 6-го русского корпуса и затем в промежуток между Бишофсбургом и Алленштейном для развития удара во фланг и тыл тех же корпусов. Привлечение 1-го резервного и 17-го армейского корпусов для наступления против 2-й русской армии с севера зависело исключительно от действий Ренненкампфа. Генерал Людендорф писал: «Если он сумеет использовать успех, одержанный при Гумбинпене, и будет быстро продвигаться вперед, то этот маневр становился немыслимым. В таком случае не оста- 232

валось бы ничего другого, как отводить 1-й резервный и 17-й армейский корпуса в юго-западном направлении к Вормдиту, а другая группа 8-й армии задерживала бы тем временем Наревскую армию» 233.

С 13 (26) августа германское командование, завершив перегруппировку своих войск, приступило к осуществлению плана. В этот день 6-й русский корпус, атакованный 17-м армейским и

1- м резервным корпусами немцев, вынужден был отойти от Бишофсбурга. Попытка противника потеснить войска левого крыла 2-й армии успеха не имела. На следующий депь немцами был передан от имени командира 1-го армейского корпуса ложный приказ об отходе. Это привело к отступлению корпуса. В итоге боевых действий 13 (26) и 14 (27) августа положение

2- й армии Самсонова ухудшилось. Ее центральные корпуса (13-й и 15-й), почти не встречая сопротивления, значительно продвинулись па север и достигли Аллепштейна. Однако корпуса, действовавшие на флангах, не использовали полностью свои возможности и отошли: 6-й — к Ортельсбургу, а 1-й — к югу от Сольдау. Фланги группы центральных корпусов оказались открытыми.

Германское командование рассчитывало окружить 13-й и 15-й корпуса. Главный удар наносился по левому флангу русских в районе Сольдау. В свою очередь Самсонов также плапи ровал активные действия. Он решил силами 23-го и 1-го армей ских корпусов сковать противника в районе Сольдау, а силами 13-го и 15-го корпусов нанести удар па юго-запад во фланг и тыл противника. 6-му корпусу было приказано передвинуться в район Пассенгейма и обеспечивать контрудар с северо-востока 234.

15 (28) августа на левом фланге 2-й армии развернулись ожесточенные бои. Чтобы непосредственно руководить проведением контрудара, в район боевых действий прибыл Самсонов с оперативной частью штаба армии. Это прервало его связь со штабом фронта, фланговыми корпусами и в целом отрицательно сказалось на управлении войсками. Русские одержали ряд тактических успехов. Маневр противника по окружению центральных корпусов 2-й армии был сорван. Но Самсонов сознавал трудное положение своих войск и вечером отдал приказ об их отходе235.

Противник признавал неудачу операции по окружению русских корпусов. С утра 16 (29) августа он намеревался вести преследование войск 2-й армии, которым по приказу Самсонова надлежало отходить. Поздно ночью Гинденбург доносил верховному командованию: «Сражение выиграно. Преследование завтра будет продолжаться. Окружение двух русских корпусов, вероятпо.

больше не удастся» 236. Организация преследования возлагалась на

1- й и 20-й армейские и 1-й резервный корпуса. 17-му корпусу было приказано сосредоточиться у Алленштейпа и быть готовым действовать против 1-й армии русских, возможность наступления которой вызывала тревогу у германского командования.

Командование Северо-Западного фронта не приняло всех мер для того, чтобы предотвратить поражепие 2-й армии. Оно плохо знало обстановку. О действительных намерениях противника стало известпо лишь вечером 14 (27) августа. В ночь на 15 (28) августа Орановский телеграфировал Самсонову, что главнокомандующий приказал «отвести корпуса 2-й армии на линию Ортельсбург, Млава. где и заняться устройством армии» 237. Однако до войск приказ не дошел. Командующему 1-й армией было приказано двинуть левофланговые корпуса (4-й и 2-й) п конницу возможно далее вперед, чтобы оказать содействие 2-й армии. Ему сообщалось также, что действовавшие против 1-й армии части противника перевезены по железной дороге на фронт

2- й армии238 239. Войска 1-й армии отстояли от частей 2-й армии не более чем па 100 км. При энергичных действиях они могли бы оказать помощь своему соседу.

Наступление началось во второй половине 15 (28) августа, а вечером следующего дня оно было остановлено. Жилипский считал, что, согласно его приказу, 2-я армия уже должна была отступить к границе. Орановский писал Репнепкампфу: «2-я армия отошла на свои первоначальные позиции к границе... Главпокомапдующий приказал поэтому приостановить дальнейшее выдвижение выдвинутых вперед для поддержки 2-й армии корпусов» 2|.

С утра 16 (29) августа 1-й и 20-й армейские и 1-й резервный германские корпуса вели наступление, охватывая с трех сторон центральные корпуса 2-й армии. 17-й германский корпус приказа о сосредоточении у Алленштейна не получил и продолжал действовать в юго-западном направлении на Пассенгейм. В своем движении он вышел на пути отступления русских. Выло замкнуто кольцо окружения вокруг 13-го и 15-го корпусов. Всего было окружено около 30 тыс. человек и 200 орудий в районе Ко-мусинского леса. В ночь на 17 (30) августа Самсонов покончил с собой у фермы Каролиненгоф (вблизи Виленберга). Принявший на себя командование армией, генерал Н. А. Клюев не использовал всех возможностей для прорыва окруженных корпусов. Был отдан приказ о сдаче в плен. Некоторые командиры частей отвергли это решение н с боями вывели свои войска из окружения.

Стратегическая обстановка, сложившаяся к началу сентября, благоприятствовала армиям Центральных держав. На Западпом фронте германские корпуса продвигались к Марне. И хотя французское командовапие готовило контрудар, положение союзных войск было трудным. В Восточпой Пруссии немцам удалось добиться крупного успеха над 2-й русской армией. В Галиции войска левого крыла русского Юго-Западного фронта (3-я и 8-я армии) наступали на львовском направлении. Однако войска правого крыла (4-я и 5-я армии) потерпели неудачу в междуречье Вислы и Буга. Австро-венгры потеснили пх и вышли па линию Люблин, Холм. Наиболее целесообразным способом действий германского командования было бы нанесение удара на Седлец с задачей выйти в тыл армиям правого крыла Юго-Западного фронта, оказать содействие австро-венгерским войскам. Наступление в этом паправлепии предусматривалось германским планом войны.

Удара на Седлец, однако, не последовало. Германское командование пренебрегло интересами коалиционной стратегии. Оно игнорировало просьбу союзпика. Возобладали интересы прусских юнкеров, которые беспокоились за судьбу своих владений. Было решено, оставив против 2-й армии заслон, основпые усилия сосредоточить для разгрома 1-й армии русских. Главный удар наносился через район Мазурских озер. Директива германского командования от 18 (31) августа гласила: «Ближайшей задачей 8-й армии является очищение Восточной Пруссии от армии Рен-ненкампфа» 240.

Обстановка требовала обеспечения устойчивости Северо-Западного фронта. Нужно было сковать немецкие войска в Восточной Пруссии, лишить их возможности оказать помощь австровенгерским армиям. 18 (31) августа Ставка потребовала от фронтового командования: 1-й армии удерживаться во что бы то ни стало севернее Мазурских озер, а 2-й армии — прикрывать пути к Нареву241. На усиление фронта Ставка передала из своего резерва 22-й, 3-й Сибирский и 1-й Туркестанский корпуса. С 23 августа (5 сентября) эти соединения были обращены на формирование 10-й армии, которая развертывалась в полосе между 1-й и 2-й армиями.

24 августа (6 сентября) 8-я германская армия начала наступательные действия. К этому времени войска Юго-Западного фронта нанесли мощный контрудар в районе Люблина. Ставка придавала большое значение выполнению Северо-Западным фронтом поставленной ему задачи. 26 августа (8 сентября) H. Н. Янушкевич в разговоре по прямому проводу с Я. Г. Жи-

линским сказал: «... Сейчас получена телеграмма Юго-Запад-

пого фронта, что ген. Лечицкий242 с удачным боем перешел на левый берег Вислы. Вы, несомненно, согласитесь, что теперь особепно важно [отбить] атаки па Ренненкампфа и Бринкена243, упорство это, несомненно, даст свои результаты для окончания операции на юго-западе, где, быть может, вопрос в нескольких днях» 244. В тот же день Жилинский указал Реннепкампфу: «Великий князь рассчитывает, что 1-я армия проявит полное упорство в отстаивании своего положения, что является безусловно необходимым ввиду ожидаемого на этих днях окончательного решения на Юго-Западном фронте; усилия 2-й и 10-й армий будут направлены к обеспечению вашего левого фланга» 245 246. В ночь на 27 августа (9 сентября) во время разговора по прямому проводу Жилинский вновь обратил внимание Ренненкампфа на важность организации надежной обороны на пути продвижения германских войск. Он сказал: «Очень буду рад, если вы разделаетесь с обходом и удержитесь на фронте. Этого желает верховный главнокомандующий ввиду общего положения дел на Восточном (русском) фронте. Со своей стороны, дам приказ 22-му корпусу выдвинуться и оказать вам помощь, но особенно рассчитывать на его энергичное содействие едва ли можно, скажу даже, нельзя» 2В.

Командование Северо-Западного фронта и 1-й армии не выполнило своего долга. К исходу 27 августа (9 сентября) противник прорвал слабую оборону русских в районе Мазурских озер и поставил под удар левый фланг армии Ренненкампфа. Начавшееся 26 августа (8 сентября) выдвижение 2-й армии к границе проходило медленно и не оказало сколько-нибудь существенного влияния на обходный маневр германцев. Что касается 22-го корпуса, действовавшего юго-восточнее Мазурских озер, то командир его генерал А. Ф. Бринкен, ссылаясь на усталость войск, фактически отказался решать поставленную ему задачу. 28 августа (10 сентября) Я. Г. Жилинский доносил в Ставку: «Совершившийся обход левого фланга 1-й армии был бы очень затруднен, если бы находившийся в районе Лык 22-й корпус мог быть направлен к северу, в тыл обходящему противнику. Сделать этого нельзя было, так как командир корпуса на мое предписание об этом наступлении донес, что корпус, расстроенный предшествующим боем, не в состоянии продвинуться. Так как в боях до того участвовало всего 4 полка из 16, то я могу предположить, что эта песпособность корпуса к активным действиям должна быть отнесена всецело и исключительно лишь к высшему командному составу» 247.

Отход 1-й армии начался в ночь на 28 августа (10 сентября). Германское комапдование действовало вяло и нерешительно. Оно опасалось контрудара русских. Преследование велось медленно. Гермапцам приходилось преодолевать сопротивление русских арьергардов. 31 августа (13 сентября) последовала директива командования Северо-Западного фронта, предписывавшая 1-й армии отойти за Средний Неман, 2-й армии — за Нарев, а 10-й армии, обороняясь па р. Бобр, — прикрыть район Августов. Гродно248. Восточно-Прусская операция завершилась.

5

Восточно-Прусская операция является одним из крупнейших событий первой мировой войны. В ее оценке немецкая буржуазная историография крайне тенденциозна. Она безмерно восхваляет германские войска. Действия 8-н армии изображаются как победа, «равной которой не знает военная история»249. Объективный анализ операции показывает, что такая оценка далека от истины. Прежде всего нельзя считать правильным стремление преувеличить боевые качества германцев. Ход событий показал, что русские не уступали по уровню своей подготовки противнику. Они нанесли ему ряд серьезных поражепий. Однако русское командование не сумело должным образом использовать возможности вверенных ему войск. Оно не организовало четкого управления ими, принимало решения, которые не отвечали обстановке. В результате операция, начавшись успешным вторжением русских армий в Восточную Пруссию, не получила своего развития. Противник воспользовался этим, перешел в контрнаступление п вынудил русских отойти на исходные позиции.

Сами немцы признают, что, если бы после сражения под Гум бинпепом 1-я русская армия продолжала преследование, а не топталась на месте, исход операции был бы совершенно иной. «Достаточно было последней (1-й армии. — И. Р.) подойти, и бой, возможно, с большими потерями для германцев, должен был бы быть оборван. Эта опасная обстановка все время тяжело давила па германское комапдование и не раз вызывала сомнепия, не следует ли вывести из боя крупные силы, чтобы прикрыться со стороны Ранненкампфа» 250. По словам Э. Людепдорфа, стоило только Ренненкамнфу напасть па немцев, и они были бы разбиты 251.

Успех германцев не имел столь большого значения, которое ему пытаются приписать буржуазные историки. Если рассматри вать Восточно-Прусскую операцию в целом, то нельзя не видеть песплодность стратегических усилий германского командований. Оно пе смогло разгромить русские армии. Дело свелось к их выталкиванию за пределы границ. Устойчивость Северо-Западного фронта не была нарушена. Сохранялась угроза нового русского вторжения в Восточную Пруссию.

Действия русских войск, наоборот, имели важное стратегическое значение. Вторжение русских войск в Восточную Пруссию г.ыпудило германское командование перебросить из Франции па русский фронт два армейских корпуса и одну кавалерийскую дивизию. Это серьезно ослабило их ударную группировку и явилось одной из причин ее норажепия в битве на Марне. Значение помощи России своему союзнику отмечали многие исследователи. План германского комапдования, рассчитанный на быстрый разгром Франции, потерпел неудачу. Стратегическое значение Восточно-Прусской операции выразилось также и в том, что своими действиями армии Северо-Западного фронта сковали немецкие войска и удержали их от содействия союзным австро-венгерским войскам. Это дало возможность русским нанести крупное поражение Австро-Венгрии па главном — галицийском — направлении.

ГАЛИЦИЙСКАЯ БИТВА 1

Юго-Западный фронт, как и Северо-Западный, начал свои наступательные действия преждевременно. Это диктовалось необходимостью разрядить обстановку в Восточпой Пруссии. Но главную роль опять играли интересы коалиционной стратегии. 1 (14) августа 1914 г. H. Н. Янушкевич телеграфировал Н. И. Иванову о том, что Фрапция просила «поддержать ее наступлением не только армиями Северо-Западного фронта, но и Юго-Западного»252. Сообщалось, что верховный главнокомандующий повелел, не дожидаясь полного сосредоточения и развертывания армий Юго-Западного фронта, перейти в наступление, ибо того требовало общее стратегическое положение на французском театре и русском Северо-Западном фронте.

1 (14) августа Иванов отдал предварительные распоряжения. Оп предполагал во исполнение указаний верховного главнокомандующего начать наступление: 8-й армией—6 (19) августа,

3-й армией — 7 (20) августа. 4-я и 5-я армии должны были 8 (21) и 9 (22) августа продвигаться лишь своими авангардами, обеспечивая правое крыло 3-й армии, а 10 (23) августа — наступать главными силами253. На следующий день, 2(15) августа, последовала директива Иванова с более полпым изложением замысла операции и роли в лей каждой армии. Директива отмечала, что задача, возложенная верховным главнокомандующим на Юго-Западный фронт, заключалась в том, чтобы «нанести поражение австро-венгерским войскам, имея в виду воспрепятствовать отходу значительных сил противника на юг за Днестр и на запад за Краков». 4-я и 5-я армии должны были наступать из района Люблина и Холма на Перемышль и Львов, а 3-я и 8-я армии — из района Ровно и Проскурова на Львов и Галич. Днестровскому отряду ставилась задача, действуя в междуречье Днестра и Прута, обеспечивать левый фланг фронта. Время перехода в наступление армиями правого крыла (4-й и 5-й) оставалось прежним — 10 (23) августа. Армиям левого крыла предстояло открыть наступательные действия сутками ранее: 8-й армии— 5(18) августа, 3-й армии — 6(19) августа36.

План действий Юго-Западного фронта предусматривал сосредоточение основных усилий в центре, где 5-й и 3-й армиям предстояло наступать по сходящимся направлениям к Львову. Задачи 4-й и 8-й армий сводились к обеспечению наступления главной группировки с запада и юга. Русское командование намеревалось осуществить грандиозный охватывающий маневр с целью окружения основных сил австро-венгерской армии. Интересный сам по себе, он не отвечал, однако, обстановке. В своих расчетах штаб фронта исходил из ошибочного предположения относительно рубежа развертывания войск противника. По сравнению с первоначальным решением, которое было известно русским, австрийский генеральный штаб в действительности отодвинул этот рубеж на 100 км к западу и юго-западу. Следовательно, операция не могла привести к окружению главной группировки неприятельских армий, которая оказывалась за флангами намеченного маневра. Уже в ходе наступления пришлось вносить существенные поправки в принятый план37.

Решительные цели ставило перед собой и австро-венгерское командование. Оно предполагало главный удар нанести силами своих 1-й и 4-й армий между Вислой и Бугом в северном направлении, чтобы разгромить 4-ю и 5-ю армии русских у Люблина и Холма, выйти на тылы войск Юго-Западного фронта. Удар должен был обеспечиваться с запада наступлением вдоль левого берега Вислы группы Ф. Куммера и корпуса Р. Войрша. Имелось в виду, что одновременно с ударом 1-й и 4-й армий на север германские войска разовьют наступление на Седлец, о чем еще до войны Ф. Конрад имел договоренность c X. Мольтке. 3-я армия прикрывала район Львова. Группа Г. Кевеса получила задачу отразить возможное наступление русских на Стрый и Станислав.

Обе стороны проявили настойчивое желание добиться осущест- 254

плспия своих замыслов. Это привело к грандиозной Галицийской битве, развернувшейся между Днестром и Вислой. Ее главнейшими событиями были Люблин-Холмская, Галич-Львовская операции, контрнаступление и общее наступление армий Юго-Западного фронта.

7 (20) августа 1-я австро-венгерская армия генерала В. Данкля двинулась с рубежа р. Сан в северо-восточном направлении. Ближайшей задачей ее являлось преодоление расположенной вдоль правого берега реки труднопроходимой Таневской лес-пой полосы, что должно было создать выгодные условия для дальнейшего наступления. Русское командование, получив сведения о появлении неприятельских разъездов со стороны Тансв-ских лесов, 10 (23) августа направило к юго-западу от Люблина

4-ю армию А. Е. Зальца с задачей разбить обнаруженного противника и затем наступать к Перемышлю. Взаимные передвижения войск привели к ожесточенному встречному сражению, которое разыгралось 10—11 (23—24) августа в районе южнее Красника.

Утром 10 (23) августа соединения 1-го и 5-го корпусов противника атаковали двигавшиеся от Краспика части 14-го русского корпуса. Упорный бой продолжался до вечера. Под натиском превосходящих сил австро-венгров русские вынуждены были отступить. На следующий день Дапкль приказал продолжать наступление, имея в виду охватить правый фланг 4-й армии. Генерал Зальц решил, обороняясь 14-м корпусом у Крас-тшка, атаковать центр и правый фланг противника войсками 16-го и Гренадерского корпусов. Обе стороны проявили большое упорство, чтобы осуществить свои замыслы. Боевые столкновения протекали с переменным успехом. Неприятель создал угрозу охвата армии Зальца с флангов. После двухдпевных тяжелых боев русские отошли и 12 (25) августа сосредоточились на позициях в 20—45 км юго-западнее и южнее Люблина.

Австро-венгерское командование, ободренное первыми успехами своих войск под Красником, 11 (24) августа дало 1-й и 4-й армиям директиву о продолжении наступления в северном направлении с целью нанести решительное поражение силам противника, находящимся между Вислой и Бугом, и оттеснить пх к Полесью. Операция должна была обеспечиваться слева группой Куммера, а справа — группой Иосифа Фердинанда (14-й армейский корпус и 41-я гонведная дивизия), выделенной из состава 3-й армии для усиления 4-й армии 255.

Русское командование внимательно следило за ходом событий у Красника. Анализ боевых действий дал возможность уточ-

нить рубеж развертывания австро-венгерских армий. Левый фланг группировки противника оказался намного западнее, чем предполагалось. 4-я русская армия, получившая задачу наступать в южном направлении с целью охвата этого фланга, сама попадала под удар австро-венгров с запада. 10 (23) августа М. В. Алексеев представил Н. И. Иванову записку, где изложил свои соображения относительно уточнения плана действий армий фронта. «Записка Алексеева, — отмечал А. М. Зайончковский,— не меняет основной идеи операции, а приспосабливает ее к обнаруженному сдвигу австрийского развертывания к западу»зэ. Ее автор считал очепь важным не нарушать при изменившихся обстоятельствах дапных армиям указаний. Смысл его предложений сводился к тому, чтобы повернуть 4-то и 5-ю армии с южного направления на юго-западное. На основании соображений Алексеева 10 (23) августа была отдана соответствующая директива главнокомандующего фронтом 256 257.

Сражение под Красником потребовало дополнительных уточнений в принятом решении. Ставка указала на необходимость оказапия помощи 4-й армии путем решительных действий со стороны 5-й армии против неприятельских войск, наступавших на люблинском направлении258. Штаб фронта выработал новый план операции, который был изложен в директиве № 480 от 12 (25) августа. 4-я армия должна была перейти к обороне.

5-й армии ставилась задача, приняв вправо и заходя своим левым крылом, нанести удар во фланг и тыл австро-венгерских войск, атакующих 4-ю армию. 3-й армии надлежало выдвинуть свои главные силы севернее Львова и наступать на Жолкиев, направляя правый фланг на Мосты-Вельки. 8-я армия получила задачу, прочно обеспечивая левый фланг фропта, выйти на рубеж Львов, Миколаев 259.

Верховное главнокомандование приняло ряд мер по усилению правого крыла Юго-Западного фронта. Туда были направлены корпуса варшавской группы: 18-й армейский, Гвардейский и 3-й Кавказский, а также три второочередные дивизии (80-я, 82-я и 83-я). Эти войска объединялись под общим начальством генерала П. А. Лечицкого с непосредственным подчинением его главнокомандующему фронтом. Ставилась задача «воспрепятствовать во что бы то ни стало обходному движению австрийцев против правого фланга 4-й армии»260. Престарелый генерал Зальц был заменен А. Е. Эвертом. Все это позволило в короткий срок обеспечить устойчивость 4-й русской армии. Сообщая Эверту

|

| Галицийская битва 6(19) августа—13(26) сентября 1914 г, |

о решепиях Ставки, Алексеев отмечал: «Воля великого князя — сделать все, чтобы окончить у вас дело благополучно» 261.

12 (25) августа 5-я армия В. К. Плеве заняла следующее положение: 25-й корпус в тесном коптакте с левым флангом 4-й армии развернулся па высотах у Замостья, центральные корпуса (19-й п 5-й) сосредоточились против Томагаова, 17-й корпус прикрывал операцию слева в зависимости от обстановки (западнее или восточпее Буга).

С 13 (26) августа обе сторопы приступили к выполнению своих замыслов. На широком фронте, простиравшемся дугою от Вислы западнее Красника до Дпестра южпее Бучача, закипели ожесточенные сражения. На правом крыле Юго-Западного фронта продолжалась Люблин-Холмская операция. 1-я австро-венгерская армия стремилась развить наступление па люблинском направлении. Противник намеревался осуществить двойной охват 4-й армии русских, копцептрпруя осповпые усилия па своем левом флапге. Попытки австро-венгров выйти в тыл войск Эверта с запада успеха пе имели. Бее неприятельские атаки были отражены частями 18-го русского корпуса, развернутого на правом фланге

4- й армии. Лишь правому флангу армии Данкля удалось несколько потеснить Гренадерский корпус, который был вынуждеп оставить позиции на р. Пор (восточнее Красника) и отойти к северу. В последующие дни положение на правом фланге п в центре 4-й армии не изменилось. И только на ее левом фланге, в районе Краспостава, неприятель сумел вновь несколько потес-пить русских.

Одновременно происходили ожесточенные боевые действия между 5-й русской и 4-й австро-вепгерской армиями, известпые под названием Томашовского сражения, или сражения под Комаровой. План M. Р. Ауффенберга, принятый 12 (25) августа и одобренный высшим командованием, так же как и план В. Дапкля, был основан па стремлении к двустороннему обходу 5-й армии русских. В первый же день частям 2-го корпуса австро-венгров удалось нанести поражение правофланговому 25-му корпусу

5- й армии, который отступил па Красностав по обоим берегам р. Вепржа. 19-й корпус был потеснен в сторону Комарова. 5-й корпус атаковал во фланг 6-й австро-венгерский корпус, но, действуя изолированно от других корпусов 5-й армии, развить успеха не сумел. 17-й корпус после почти суточного марша на запад занял квартиры, оставленные на рассвете 19-м корпусом. Вечером того же дпя па его левом фланге к югу сосредоточивалась оперативная группа Иосифа Фердинанда.

На следующий день Ауффенберг решил продолжать свой маневр. Генерал Плеве также готовился к активным действиям, направляя основные усилия для разгрома австро-венгерских войск у Томашова. 19-му корпусу предстояло наступать с совера, а 5-му — с востока. 25-й корпус, обеспечивавший связь между 5-й и 4-й армиями, несмотря па понесенное им накануне поражение и сильно откинутый назад левый фланг, должен был вновь перейти в наступление и овладеть Замостьем. Левофланговый 17-й корпус притягивался ближе к 5-му корпусу. В центре оперативного построения 5-н армии создавалась плотно сосредоточенная группа из трех корпусов (19-го, 5-го и 17-го), 25-й кор-пус, удаленный больше чем на один переход, должен был обособленно бороться с противником.

14—15 (27—28) августа прошли в ожесточенных атаках с обеих сторон. 25-й корпус русских пе смог выполнить свою задачу и продолжал отступление в районе Краспостава. 19-й, 5-й и 17-й корпуса отражали натиски австро-венгров. Большая неудача постигла 17-й корпус 15 (28) августа. Внезапным ударом во фланг со стороны группы Иосифа Фердинанда он был оттеснен к северу.

Поражение 17-го корпуса и отход 25-го корпуса поставили 5-ю армию в тяжелое положение. Ее центр обнажился. Создалась угроза его окружения. Командующий армией неоднократно обращался за содействием к 4-й и 3-й армиям. Эверт, ссылаясь на тяжелое положение своих войск, упорно отказывался помочь своему соседу. Что касается Н. В. Рузского, то он намеревался двинуть свои войска на северо-запад только после взятия Львова. Лишь под влиянием категорических требований фронтового командования он 17 (30) августа направил от Каменки-Струми-ловой в район Мосты-Вельки части 21-го корпуса (69-ю пехотную и 11-ю кавалерийскую дивизии).

Русское командование возлагало большие надежды на наступательные действия 5-й армии, направлявшей свой удар во фланг 1-й австро-венгерской армии. 15 (28) августа начальник штаба фронта генерал М. В. Алексеев докладывал в Ставку о том, что положение в районе Томашова должно быть ликвидировано. Если собранные здесь австро-венгерские корпуса понесут поражение от трех корпусов 5-й армии, то это отзовется на всем фронте австро-венгерской армии. Томашов являлся пунктом опоры правого крыла группировки противника. Дезорганизация сил, собранных в этом пункте, куда было паправлено, очевидно, и подкрепление еще с 13 (26) августа, развязывала сразу руки и давала возможность направить на Замостье по крайней мерс два корпуса262. Такого же оптимистического взгляда держался и сам командующий 5-й армии Плеве, отдавая на 16 (29) августа приказ всем корпусам энергично наступать, с тем чтобы 25-й корпус мог отобрать Замостье в полдень, а южная группа корпусов под общим командованием П. П. Яковлева — нанести удар во фланг противника в направлении Томашова.

Носимо действии 1C 17 (li‘J— oU) августа не принесли успеха русским. Командование -i-ii австро-венгерской армии паправило все усилия для окружения южной группы корпусов 5-й армии, продолжая на красноставском направлении теснить изолированный 25-й корпус. Наступление 25-го корпуса было отражено австро-венграми. Группа Петра Фердинанда из 2-го корпуса противника (13-я и 25-я дивизии), атаковав 19-й корпус с запада и северо-запада, глубоко охватила его правый фланг и перерезала пути отхода 5-й армии в северном направлении. Группа Иосифа Фердинанда охватывала восточный фланг армии Плеве. Положение усугублялось опасным движением 10-го австро-венгерского корпуса на Красностав, который был занят им 17 (30) августа. Операция 1-й и 4-й армий, казалось, приближалась к успешному концу, а полный разгром трех русских корпусов (19-го, 5-го и 17-го) становился неизбежным.

Генерал Плеве хорошо сознавал угрозу флангам своей армии и вновь просил, чтобы ему помогли соседние армии. 17 (30) августа он доносил, что 5-я армия будет драться до последнего, но необходимо быстрейшее вмешательство п приближение отрядов

3-й армии, особепно кавалерии и 69-й пехотной дивизии, с целью оказания помощи его армии и хотя бы удержания 4-й армией того положения, которое она занимает263. В отношении прикрытия образовавшегося 38-километрового разрыва между 25-м и Гренадерским корпусами его предложение состояло в следующем: он считал совершенно необходимым, чтобы 4-я армия употребила все средства и не допустила австрийцев на этот участок, ведущий к открытой дороге на Брест264. Поздно вечером, реально оценив обстановку, оп отдал приказ об отходе армии в северо-восточпом направлении. Плеве писал, что, принимая во внимание положение южной группы корпусов, выдвинувшихся значительно вперед по отношению к 4-й армии, и ослабление корпусов вследствие больших потерь, он решил отступить с 5-й армией на одну линию с 4-й армией265. Имелось в виду усилиться па этой линии, а затем перейти к общему наступлению одновременно с 4-й армией.

Отход корпусов должен был начаться 18 (31) августа вечером самостоятельно па общую линию Красностав (или Холм), Владимир-Волынский. Марш-маневр был рассчитан на три перехода, с тем чтобы завершить его 20 августа (2 сентября). Приняв это решение, Плеве распорядился, чтобы 18 (31) августа на всем фронте армпп были произведены энергичные контратаки с целью ввести противника в заблуждение и тем обеспечить планомерный отход 5-й армии в новый район.

Положение австро-венгерских войск было не менее слояшым.

Упорное сражеппе, завязавшееся па 45-кплометровом пространстве от Комарова до истоков р. Гучвы, привело к большим потерям в людях. С каждым днем увеличивался опасный 60-километровый разрыв между левым флангом 3-й и правым флангом 4-й армий. Чтобы обеспечить фланги и тылы этих армий в районе Жолкиева, была сформирована группа Г. Дсмпфа (полторы дивизии пехоты п две дивизии кавалерии). Образовался также разрыв между 4-й и 1-й армиями в районе Красностава. Сюда переместился центр тяжести 1-й австро-венгерской армии (10-й корпус) вопреки первоначальному замыслу высшего командования, которое хотело прежде всего разгромить западпое крыло русских, с тем чтобы отбросить их в направлении на Брест. Б случае дальнейшего продвижения 4-я австро-венгерская армия подставляла себя под фланговые удары как с севера, из района Красностава, куда отступал 25-й русский корпус, так и с юго-востока, из района Камепки-Струмпловой, куда направлялся правофланговый 21-й корпус 3-й русской армии. Каждый из этих фланговых ударов мог пе только ликвидировать все успехи

4-й австро-венгерской армии, но привести к полной катастрофе. Такое оперативное положение было следствием ошибочного стратегического плана, оспованпого на эксцентрическом наступлении всех австро-вепгерских армий.

Особенно папряжепная обстановка складывалась па восточном участке австро-венгерского фронта. Вторгшиеся в Галицию 3-я и 8-я русские армии развивали победоносное наступление. Действующие между Днестром и Верхним Бугом войска 3-й армии противника понесли тяжелое поражение. Не помогли пи знергичпые призывы высшего командования, направленные Р. Брудерману, ни помощь войск, прибывающих с сербского фронта и намеченных для усиления 2-й австро-венгерской армии. Эта непредвиденная сильная угроза Восточной Галиции привлекала все более и более внимапие генерала Ф. Конрада фон Гетцендорфа. Его тревога увеличивалась по мере приближения русских армий ко Львову. Помимо больших потерь в людях и военных материалах, а также оставления значительной территории, что является почти неизбежным в боях прикрытия, дальнейшее наступление русских войск влекло за собой еще более грозные последствия стратегического порядка. Движение 3-й и 8-й русских армий в конечном счете направлялось непосредственно в район оперативной базы 1-й и 4-й австро-венгерских армий, действия которых должны были решить вопрос целой кампании. Обе эти армии в конце августа вели активные боевые действия: 1-я в райопе между Вислой и Вепржем, а 4-я — в тесной связи с правым флангом 1-й армии между Вепржем и Бугом.

Утром 18 (31) августа Конрад дал Ауффепбергу директиву. Уведомляя об отходе 3-й армии и даже предвидя возможность отступления ее на р. Верешицу, он писал: «В результате этого создалось положение, которое ставит действиям 4-й армии тее-пые границы и требует от нео решительного успеха 31 августа или 1 сентября. Если к этому времени не будет достигнуто решительного успеха, 4-я армия может стать под угрозу с юго-востока, так что дальнейшее удержание правого крыла армии, т. е. группы Иосифа Фердипанда, в районе, ныне занимаемом, будет невозможным»266. Воздушная разведка, высланная в первой по-ловппс дпя, установила выдвижение из Мостов-Вельки на тылы 4-й армии русских войск. Это были части 21-го корпуса армии Рузского. Ауффепбергу была послана новая директива, в которой более категорично потребовалось: «Если вы пе достигнете теперь же решительного успеха, следует отступить восточным крылом армии на Раву-Русскую, чтобы избежать поражения от противника, идущего через Мосты-Вельки» 267. Главпая забота Копрада состояла в том, чтобы быстрее собрать в районе Равы-Русской силы, которые могли бы противостоять правому крылу 3-й русской армии, удлипяя фронт группы Демпфа.

Командование 4-й австро-венгерской армии пе разделяло мне-пия геперала Конрада. Оно стремилось уничтожить полуокру-жеппые гожпые корпуса 5-й русской армии, а затем выдвипуть как можпо дальше на север свое правое крыло, не обращая внимания па угрозу тылам группы Иосифа Фердипанда со стороны 21-го русского корпуса. Штаб 4-й армии жнл верой в близкую победу. Его начальник штаба генерал Соос 18 (31) августа докладывал верховному комапдованию: «Если мы до конца доведем этот удар, то мы вовремя сбросим со своей шеи противника, по крайней мере, на несколько недель. Я придерживаюсь того мне-ппя, чтобы пам оставили время до вечера следующего дня и чтобы потом 4-я армия не пачипала отход, но преследовала противника необходимыми силами до окончательного разгрома, отбросив его за липиго Крылов, Грубегаов. К актпвпой обороне против неприятеля, угрожающего пам с юга, можпо будет приступить в течение 2-го и 3-го» 268. Оп писал, что после разгрома 5-й армии можно будет собрать у Равы-Русской вполне достаточные силы, чтобы перейти в наступление и снять угрозу со стороны Львова. В докладе говорилось: «Для армии, одержавшей победу, появление противника па тылах не составляет большой опасности»269.

День 19 (31) августа принес много неожиданностей обеим сторонам. Прежде всего, отпала угроза окружения на правом фланге 19-го корпуса русских. Наступлепие группы Петра Фердинанда (13-я и 25-я пехотные дивизии) было встречепо мощным артиллерийским и пулеметным огпем. Понеся большие потери, противник остаповился. Вскоре для прикрытия отхода правофланговые части 19-го корпуса перешли в предусмотренные

планом Контратаки. Австро-венграм с трудом удалось удержаться. Плеве послал на правый фланг южной группы 1-ю u

5-ю Донские казачьи дивизии. Все это сильно подействовало па эрцгерцога Петра Фердинанда. Опасаясь выхода русских на тылы дивизий своей группы, оп приказал войскам отступить почти на 20 км в сторону Замостья.

Попытка обхода левого фланга 5-й армии также была ликвидирована Сводной и 7-й кавалерийскими дивизиями русских. В этот день Ауффенберг под впечатлением данных о появлении русских войск со стороны Мосты-Вельки выделил из состава группы Иосифа Фердинанда часть войск для отражения возможного удара правофланговых соединений армии Рузского. Этим он ослабил силу обходящего правого крыла 4-й армии. Австро-венгры не только не сумели продвинуться, но и пе выдержали решительной контратаки русских. Они отступили.

Вечером 19 (31) августа 5-я армия под прикрытием 17-го корпуса стала медленно отходить на линию Красностав, Владимир-Волынский. Австро-венгерские войска заняли Комаров. Преследование организовано не было. На следующий депь происходили лишь мелкие стычки. В ночь на 21 августа (2 сентября) Плеве оторвал свое последнее прикрытие от неприятеля. Когда войска Иосифа Фердинанда с рассветом намеревались атаковать русских, они нашли их позиции пустыми. На крайнем правом фланге 1-й австро-венгерской армии противнику удалось занять ст. Ч рав ники па дороге Люблин, Холм. 25-й корпус русских после короткого столкновения выбил противника из Красностава.

Люблин-Холмская операция закончилась. Она охватывала собой совокупность боевых действий 4-й и 5-й русских армий против 1-й и 4-й армий австро-венгров. Главными событиями ее были сражения у Красника и Томашова. Общим итогом операции является то, что противник не сумел выполнить свой план. Окружения 5-й армии не произошло. Операция, задуманная австровенгерским командованием на основах сражения под Каннами и в масштабе Седана, превратилась в обычпое оттеснение противника, а понесенные жертвы не оправдывались ее результатами. Истощив свои силы в кровопролитных боях, войска противника исчерпали свои наступательные возможности. Они с трудом отражали натиск Гренадерского, Гвардейского, 3-го Кавказского и 25-го корпусов, полукольцом окружавших правый фланг армии Данкля.

Срыв замыслов австро венгерского командования был во многом предопределен стойкостью и мужеством русских армий. Ставка и фронтовое командование правильно понимали обстановку. Принятые ими меры обеспечили организацию надежного противодействия оперативным намерениям противника. Однако войска нуждались в более твердом руководстве. Особенно отрицательную роль сыграло наличие 40-километрового разрыва между восточным флангом 5-й армии (17-й корпус) и северным флангом 3-й армии (21-й корпус). Несмотря на приказ главнокомандующего фронтом, этот разрыв не был закрыт. Командующий 3-й армией направил свой правофланговый корпус в юго-западном направлении, на Каменку-Струмилову, а не на северо-запад, в район Равы-Русской, как того хотел главнокомандующий фронтом. Это не было следствием отсутствия ясного понимания директивы фронта № 480 от 12 (25) августа, а диктовалось исключительно желанием генерала Рузского во что бы то ни стало взять Львов и тем поднять свой престиж. Эгоистические интересы командующего 3-й русской армией одержали верх над оперативной целесообразностью. К выдвижению частей 21-го корпуса на северо-запад он приступил только 17 (30) сентября. «Если бы Рузский, — справедливо писал Коленковский, — произвел этот маневр раньше, скажем, на два дня, а не привязался к Львовскому направлению, то 5-й армии не пришлось бы отходить, и вся Люблин-Холмская операция приняла бы другой оборот» 53.

• 3

В то время, когда армии правого крыла Юго-Западного фронта проводили Люблин-Холмскую операцию, па южном крыле фронта войска 3-й и 8-й армий осуществляли Галич-Львовскую операцию. Наступление 3-й армии, начавшееся 6 (19) августа, развивалось почти беспрепятственно. Слабые части войск прикрытия противника поспешно отходили. Боевые столкновения были редкими. За шесть дней армия продвинулась на 90—100 км, сузив свою полосу вдвое: с 120 км до 60 км (от Каменки-Стру-миловой и южнее по р. Золотая Липа). Наиболее плотную группировку имели два левофланговых корпуса (9-й и 10-й). Оба правофланговых корпуса (21-й и 11-й) занимали более растянутое положение. Впереди правого фланга двигалась только одна кавалерийская дивизия. Вся остальная конница действовала впереди левого фланга, обеспечивая прочную оперативную связь с соседней слева 8-й армией. Командование армией не стремилось использовать свой северный открытый фланг для широкого маневра. Корпуса нацеливались для сильного лобового удара на Львов и южнее. 12 (25) августа 3-я армия имела дневку, намереваясь с рассветом продолжать наступление.

8-я армия начала операцию 5 (18) августа, т. е. на день раньше 3-й армии. Левый фланг ее обеспечивался 2-й Сводной казачьей дивизией Павлова, которая двигалась через Чортков на Бучач. По мере сближения с противником обеспечение армии слева постепенно усиливается и достигает одного армейского корпуса (24-го) и 2,5 кавалерийский дивизий. Образование этой группы вполне отвечало требованию фронтового командования — 270 271 воспрепятствовать отходу значительных сил противника за р. Днестр. Боевые действия на первых порах носили скоротечный характер. Противник не оказывал серьезного сопротивления. Русским приходилось иметь дело не с его главными силами, а с передовыми частями. Наступавшая на левом фланге 8-я армия за три дня достигла линии государственной границы на реке Збруч и 7 (20) августа перешла ее. Продолжая наступление, она 10 (23) августа преодолела р. Серет, которую австро-венгерское комапдование решило не оборонять, а затем Стрыпу. Лишь на р. Коропец 12 (25) августа частям 8-го и 12-го корпусов пришлось выдержать упорные бои с неприятелем. О них в оперативно-разведывательной сводке штаба армии сказано так: «Наши войска дрались отлично, расстроенный противник в беспорядке отступил в направлении Галича; местность западнее реки Коропец покрыта трупами, зарядными ящиками, вьюками, оружием, брошены 4 австрийских орудия...»54 Командующий армией А. А. Брусилов писал, что в боях на р. Коропец войска вверенной ему армии «проявили присущие русскому воину храбрость и самоотверженность» 55. За восемь дней марша 8-я армия прошла 130—150 км и развернулась на фронте в 45 км. Большая часть сил была сосредоточена на левом фланге. Армия примыкала правым флангом к соседней 3-й армии. Она находилась в готовности начать движение по кратчайшим путям на рубеж Ходоров, Галич.

Австро-венгерское командование не предполагало, что русские могут быстро сосредоточить крупную группировку на левом крыле своего Юго-Западного фронта и начать большое наступление. Считалось, что для обороны Восточной Галиции достаточно армии Брудермана и группы Кевеса. Первое время продвижение войск Рузского и Брусилова не тревожило военное руководство Австро-Венгрии. Оно сочло возможным в самый разгар Люблин-Холмской операции несколько ослабить 3-ю армию, выделив из ее состава группу Иосифа Фердинанда, которая была послана на помощь 4-й армии Ауффенберга. Одно время Конрад намеревался двинуть на север большую часть и остальных сил армии Брудермана, чтобы наступать ими правее группы Иосифа Фердинанда. Получив, однако, уточненные данные о группировке русских, наступавшей на львовском и галичском направлениях, он изменил это решение. Опасность с востока была очевидной. Приходилось принимать срочные меры.

Брудермапу было приказано активно оборонять Галицию, обеспечивая с востока маневр 1-й и 4-й армий в междуречье Вислы и Буга. Ему надлежало к исходу 12 (25) августа развернуть свои войска восточнее Львова, а на следующий день перейти в наступление с целью разбить русские армии, продви- 272 273

гавшиеся со стороны Броды и Тернополя. Армия Брудермана усиливалась частью войск группы Кевеса. Остальные войска группы переходили во 2-ю армию Э. Бем-Ермоли. Соединения этой армии, прибывавшие с сербского фронта, высаживались в Станиславе и Стрые. Ее задача — обеспечить справа контрудар армии Брудермана.

Соотношение сил сторон было не в пользу противника. На Львов русские вели наступление 12 дивизиями против 7,5 австрийских. Неприятель не смог достигнуть превосходства и на направлении главного удара. Этот удар паносился из района Злочева вдоль железной дороги Львов, Броды. На участке 35— 40 км австро-венгры сосредоточили 6,5 пехотных и 1 кавалерийскую дивизию против 9 пехотных и 3 кавалерийских дивизий русских. В еще более трудном положении находилась армия Бем-Ермоли. К 13 (26) августа она насчитывала в своем составе 2,5 пехотных и 2 кавалерийские дивизии и долита была этими силами сдерживать на фронте в 70 км наступление 10 пехотных и 3,5 кавалерийских русских дивизий. Ожидалось прибытие к ней еще 6 пехотных дивизий. 2-я армия в предстоящем сражении не могла надежно обеспечить правый фланг и тыл 3-й армии.

13—15 (26—28) августа на р. Золотая Липа произошло встречное сражение между 3-й австро-венгерской и 3-й русской армиями. В течение первых дьух дней русские остановили наступление противника, заставив его перейти к обороне. На третий день они начали преследование, продвигаясь с боями в центре и на левом фланге. Попытка австро-венгерского командования остановить вторисение русских в Галицию проведением контрудара окончилась неудачей. На всем 60-километровом фронте от Каменки-Струмиловой до Дунаюва вражеские войска были разбиты. Они понесли чувствительные потери и отходили в большом беспорядке. Ставился под сомнение успех их главной операции в междуречье Вислы и Буга. Брудермаи решил отступить на р. Гнилая Липа, чтобы там оказать сопротивление русским. Верховное командование утвердило это решение, приказав отвести корпуса на рубеж Жолкиев, Львов, Миколаев. Трехдневное сражение на р. Золотая Липа закончилось победой русских.

Ход событий на люблинском и холмском направлениях настоятельно требовал перегруппировки войск армии Рузского в район севернее Львова с целью оказания поддержки армиям Эверта и Плеве. На необходимость проведения такого маневра было указано в директиве главнокомандующего фронтом от 14 (27) августа. Днем 15 (28) августа Иванов опять обязывал «совершить теперь же перемещение армии вправо», ибо того «требует положение дел в 4-й и 5-й армиях» Б6. Рузский полагал по достижении 15 (28) августа конечных пунктов марша при- 274

остановить наступление на двое-трое суток. Он мотивировал это необходимостью упорядочения тыла и организации разведки обороны Львова, которая считалась довольно сильной275. Главнокомандующий фронтом согласился с таким решением, но поставил непременным условием, чтобы свободное время было использовано для перегруппировки армии в целях ее перемещения на север. Движение войск в новом направлении намечалось начать не позднее 18 (31) августа276. Ставка признала остановку 3-й армии совершенно недопустимой и категорически потребовала, чтобы Рузский продолжал самое решительное наступление, развивая особую активность своим правым флангом в обход Львова с севера. 8-я армия должна была, как и прежде, двигаться центром через Рогатин на запад277.

16 (29) августа 3-я русская армия продолжала свое захождение левым флангом, имея целью захват Львова. Правый фланг (21-й корпус и 11-я кавалерийская дивизия) оставался на месте. На следующий день 21-й корпус перешел в район Мосты-Вельки, Камепка-Струмилова, а 11-я кавалерийская дивизия была выдвинута к Бутыни. 8-я армия 13 (26) августа оставалась на дневке, выдвинув авангарды к Золотой Липе. С рассветом 15 (28) августа Брусилов оставил 24-й корпус заслоном у Галича, а остальные корпуса (7-й, 8-й и 12-й) направил ко Львову. Фронт армии от Галича и южнее вплоть до Черновиц должен был прикрывать Днестровский отряд, наступавший на левом фланге 8-й армии. Войска основной группировки выступили в 3 часа и двигались форсированным маршем до 22 часов, пройдя расстояние более 50 километров. С утра 16 (29) августа они продолжали марш и около полудня при подходе к Рогатину на р. Гнилая Липа завязали бои с противником.

Австро-венгерское командование стремилось во что бы то ни стало удержать этот рубеж. Оно выдвинуло сюда свежие силы, переброшенные с сербского фронта, которые вместе с группой Кевеса образовали новую, 2-ю армию. Замысел Брусилова заключался в том, чтобы, прикрываясь с фронта 12-м корпусом генерал-лейтенанта Радко-Дмитриева, наступление вести правофланговыми корпусами: 7-м — генерал-лейтенанта Э. В. Экка и 8-м — генерал-лейтепанта Л. В. Леша. 16 (29) августа он телеграфировал командующему 3-й армией Рузскому: «Я решил 17 августа: прочно удерживаться корпусом ген. Редко, энергично развивать успех генералами Лешем и Экком, нажимая нашим правым флангом»278. Сообщая о принятом решении, Брусилов просил обеспечить этот маневр с севера энергичным наступлением 17 (30) августа левофлангового 10-го корпуса 3-й армии.

В течение трех дней на р. Гнилая Лина шли ожесточенные бои. Австрийское командование стремилось упорной обороной с фронта и ударом со стороны Галича во фланг нанести поражение наступавшим русским войскам. Намерения противника не сбылись. Соединения армии Брусилова разгромили 12-й корпус австрийцев, действовавший на стыке 8-й и 3-й армпй русских, и создали угрозу охвата всей неприятельской группировки, располагавшейся южнее Львова. Враг стал отступать. Одновременно была отбита атака противника в районе Галича. 18 (31) августа Брусилов доносил в штаб Юго-Западного фронта: «Трехдневное сражение отличалось крайним упорством, позиция австрийцев, чрезвычайно сильная по природе, заблаговременно укрепленная двумя ярусами (окопов), считавшаяся, по показаниям пленных офицеров, неприступною, взята доблестью войск... Противник, пытавшийся удержать пас с фронта и атаковать во фланг со стороны Галича, отброшен с большими для него потерями...»279. Русские захватили много пленных, в том числе одного генерала, три знамени, свыше 70 орудий280. Только под Галичем было убито до 5 тыс. австрийских солдат и офицеров. Это сражение, как и предшествовавшие ему боевые действия, способствовало повышению морально-боевого духа личного состава 8-й армии. Брусилов писал: «На реке Гнилая Липа моя армия дала первое настоящее сражение. Предыдущие бои, делаясь постепенно все серьезнее, были хорошей школой для необстрелянных войск. Эти удачные бои подняли их дух, дали им убеждение, что австрийцы во всех отношениях слабее их, и внушили им уверенность в своих вождях» 281.

После боев 18 (31) августа па р. Гнилая Липа разбитый противник, бросая винтовки, орудия, зарядные ящики, повозки, в полном беспорядке отошел по всему фронту в направлениях на Львов, Миколаев и Галич. Дальнейшая задача 8-й армии заключалась в том, чтобы совместно с войсками 3-й армии овладеть Львовом. 20 августа Брусилов отдал приказ, в котором говорилось: «Завтра, 21 августа, 2-мя корпусами продолжать наступление с целью: 7-му корпусу совместно с частями 3-й армии начать операцию против гор. Львова; 8-му корпусу — прикрыть эту операцию со стороны Миколаева» 282. 8-я армия стремительно продвигалась вперед, охватывая Львов с юга. Неприятельские войска, теснимые русскими, поспешно отходили на запад, неся большой урон. Брусилов доносил: «Вся картина отступления противника, большая потеря орудий, масса брошенных парков, громадные потери убитыми, ранеными и пленными ярко свидетельствует о полном его расстройстве» 283.

Большого успеха добились и войска 3-й армии. Наступавший на ее правом фланге 21-й корпус нанес поражение группе Демпфа, обратив противника в беспорядочное бегство. 20 августа (2 сентября) оп занял район ЖолКиева и создал угрозу охвата левого флапга армии Брудермапа. Сражение за столицу Восточной Галиции приближалось к своей развязке. Австро-венгерскому командованию стало ясно, что удерживать Львов не было смысла, поскольку продвижение З-й и 8-й армий русских создавало угрозу тылам их 3 п армии. Оно решило оставить город, куда 21 августа (3 сентября) вступили подразделения 8-й армии. «Сегодня, 21 августа, в 11 часов утра, — доносил Брусилов, — разъезды 12-й кавдивизии вошли в оставленный неприятелем город Львов; встречены жителями очень приветливо»66. В тот же день во Львов вступили главные силы З-й армии.

22 августа (4 сентября) войска 24-го корпуса овладели Галичем. В ночь па 24 августа (6 сентября) войска армии Брусилова захватили Миколаев. Особенно важным было то, что это удалось сделать почти без потерь в личном составе. Решающее значение имел искусный огопь артиллерии. На этом завершилась Галич-Львовская операция, которая, как и Люблин-Холмская операция, была значительным событием Галицийской битвы. В ходе ее 3-я и 8-я русские армии нанесли поражение З-й и 2-й австро-венгерским армиям, заняли крупные украинские города Львов и Галич. Исход операции был предопределен победами русских войск в сражениях на реках Золотая Липа и Гнилая Липа. Противник отошел в западном направлении. Большинство корпусов З-й австро-венгерской армии перешло р. Верещицу и приступило к организации обороны на западном ее берегу.

4

Обстановка на русском фронте к началу сентября 1914 г. была весьма сложпой. В Восточной Пруссии 2-я русская армия под ударом войск противника отступала на р. Нарев. Армии правого крыла Юго-Западного фронта (4-я и 5-я) вели кровопролитные бои, срывая попытки австро-венгров прорваться па север, в междуречье Вислы и Буга. И только армиям левого крыла этого фронта удалось добиться крупных успехов. Они заняли Восточную Галицию с городами Львов и Галич. Обстановка требовала от русского командования принятия новых стратегических решений. Особое беспокойство Ставки вызывала возможность германского наступления из Восточной Пруссии иа Сед-лец. По ее расчетам, 8-я армия могла изготовиться к этому маневру не ранее 23 августа (5 сентября). Чтобы не допустить такого развития событий, было решено нанести контрудар из района Люблин, Холм. Если бы этого осуществить не удалось, 284 285

предусматривался отвод войск правого крыла Юго-Западного фронта на рубеж р. Западный Буг. В директиве от 18 (31) августа говорилось: «В случае безусловной невозможности в течение ближайших дней достигнуть решительных над австрийцами успехов, будет указано армиям Юго-Западного фронта постепенно отходить па р. Западный Буг с общим направлением на Дрогичин, Брест-Литовск, Кобрин»286. 2-я армия Шейдемана должна была составить заслон на рубеже р. Нарев и прикрыть этот маневр войск Юго-Западного фронта.

В соответствии с указаниями Ставки штаб Юго-Западного фронта приступил к разработке плана новой операции. 21 августа (3 сентября) Иванов дал директиву о переходе в общее наступление с целью отбросить противника к Висле и Сану. На правом фланге фронта была образована 9-я армия под командованием Лечицкого. В ее состав вошли 18-й и 14-й корпуса; 16-й, Гренадерский, Гвардейский и 3-й Кавказский корпуса оставались в 4-й армии. К пачалу операции соотношение сил на северном крыле фронта изменилось в пользу русских. Против 15,5 пехотных и 4 кавалерийских австро-венгерских дивизий русским удалось собрать 26,5 пехотных и 9,5 кавалерийских дивизий. С 20 по 22 августа (2—4 сентября) 4-я армия напесла поражение группе Куммера. В то же время был совершенно разбит 10-й корпус армии Данкля. Его поспешно отвели к югу. Для усиления правого фланга 1-й армии был направлен германский ландвер-пый корпус Войрша. Оперативное положение русских войск улучшилось.

9-я, 4-я и 5-я армии должны были наступать в юго-западном направлепип на Нижний Сан. 3-я армия, левое крыло которой (9-й, 10-й и 12-й корпуса) 21 августа (3 септября) задержалось у Львова, а правое крыло (21-й п 11-й корпуса) выдвинулось в сторону Мосты-Вельки, получила приказ нанести удар на северо-запад во фланг и тыл 1-й и 4-й армий противника. Против 3-й и 2-й австро-венгерских армий командование фронтом оставляло 8-ю армию Брусилова. На Днестровский отряд Т. Д. Арутюнова, усиленный казачьими дивизиями А. А. Павлова, возлагалась задача переправиться на южный берег р. Днестра, взять Стрып и вести разведку по направлению к Карпатским проходам. Основная идея операции сводилась к концентрическим действиям 9-й, 4-й, 5-й и 3-й русских армий против северной группы австро-венгерских войск. Предполагалось совместными действиями четырех русских армий окружить в треугольнике между Вислой и Саном две неприятельские армии.

Развитие событий на русском фронте серьезно беспокоило и австро-венгерское командование. На львовском направлении были одни неудачи. Операция в междуречье Вислы и Буга не предвещала решительного результата. Возникли сомнения

|

| Обстановка на русском фронте к началу сентября 1914 г. |

в целесообразности дальнейшего продолжения битвы под Комаре вом, начатой 4-й армией. Наступление в северном направлении теряло всякий смысл, поскольку германцы не осуществляли встречного удара па Седлец. Верховное командование Австро-Венгрии продолжало настаивать па необходимости проведения в жизнь согласованных решений. 21 августа (3 сентября) эрцгерцог Фридрих писал Вильгельму II: «Честно выполняя наши союзные обязанности, мы, жертвуя Восточной Галицией и руководствуясь, следовательно, лишь оперативными соображениями, развили наступление в заранее обусловленном направлении между Бугом и Вислой и тем самым притянули на себя преобладающие силы России... Мы тяжело расплатились за то, что с германской стороны не было развито обещанное наступление против нижнего течения р. Нарева в направлении на Седлец. Если мы хотим достигнуть великой цели — подавления России, то я считаю решающим и крайне необходимым для этого германское наступление, энергично проводимое крупными силами в направлении па Седлец» 287. Германское командование ответило, что наступление на Седлец не может быть осуществлено до того, пока 1-я русская армия не разбита.

Австро-венгры оказались перед необходимостью пересмотра всего плана кампании. На первое место выдвигался довод, что, так как верховное германское командовапие в данное время не имеет возможности приступить к наступательным действиям из Восточной Пруссии в направлении на Седлец, как это предусматривал общий план действий! па Восточном фронте, то тем самым усилия 1-й и 4-й австро-венгерских армий, направленные на север, с тем чтобы подать руку союзнику восточнее Варшавы, в самой своей основе стали не реальны, а, может быть, и напрасны. Действия 1-й и 4-й армий в таком аспекте с каждым днем приобретали все более рискованный характер, на который высшее командовапие не могло согласиться, имея такого серьезного противника, каким оказались русские войска. Чем дальше эти армии продвигались бы на север или северо-восток без всякой надежды соединиться с гермапской армией, действующей из Восточной Пруссии, тем большая нависала угроза обхода их правого фланга и тем больше расширялся фронт борьбы, направленный против России. Наступление на Люблин и Холм становилось весьма опасным, ибо русские войска, разбив 3-ю и

2-ю австро-венгерские армии, могли бы отрезать пути, связывающие 1-ю и 4-ю армии с их родиной.

Необходимость отказа от первоначального союзнического плана кампании против России при создавшемся положении была совершенпо очевидной. Ясное понимание обстановки и особенно тревожные сведения с Львовского участка фронта приводили к выводу, что центр тяжести операции перемещается

к югу. Конрад решил за счет сил 4-й армии прийти на помощь

3- й армии. Как только эта мысль окончательно овладела им, он стал меньшее значение придавать благоприятному для 4-й армии ходу сражения под Комаровой, сожалея о большом количестве втянутых в него сил. 18 (31) августа Конрад говорил, что 4-я армия много маневрировала и теперь хочет достигнуть «Седана», а между тем надвигается опасность, что противник успеет стянуть большие силы и победа 4-й армии будет уже поздней, чтобы облегчить положение 3-й армии 288.

Эту важную мысль, высказанную в кругу наиболее близких сотрудников в то время, когда на фронте решалась судьба сражения, следует считать полным поворотом оперативной мысли начальника штаба австро-венгерского верховного командования к новой стратегической концепции, в корне менявшей действующий до тех пор план кампании. Конрад намеревался задержать фронтальное продвижепие восточных армий русских путем усиления 3-й армии на участке Львов, Миколаев и одновременно выполнить двусторонний охватывающий маневр, наступая 2-й армией из-за Днестра через район Миколаева, а 4-й армией с линии Унов, Белж в направлении на Львов.

Во исполнение своего оперативного замысла Конрад в 22 часа 30 минут 19 августа (1 сентября) отдал приказ: «3-я армия, оттесненная на южном крыле, еще держится в районе около Львова. 4-я армия должна 3 сентября стать головой главных сил па линии Упов, Белж с тем, чтобы занять исходное положение для наступления в направлении Львов с целью облегчения положения 3-й армии или, в случае вынужденного отхода 3-й армии, двигаться в район Ярослав, Лежайск; против противника, с которым имели дело до сих пор, следует оставить столько сил, чтобы создать у него впечатление энергичного преследования и помешать ему действовать как против 4-й армии, так и против правого фланга 1-й армии»289. Вечером 20 августа (2 сентября)

4- я армия была разделена на группу преследования под командованием Иосифа Фердинанда в составе четырех пехотных и двух кавалерийских дивизий. Остальная часть армии должна была, развернувшись 21 августа (3 сентября) на рубеже Тома-шов, Упов, быть готовой к движению на линию Немиров, Маге-ров па помощь 3-й армии290. Задача 3-й армии состояла в том, чтобы оборонять участок Яворов, Городок до начала активных действий 4-й армии, после чего нанести удар на Львов. 2-я армия сосредоточивалась по нижнему течению р. Верещицы, имея целью начать наступление на львовском направлении одновременно с 4-й и 3-й армиями. 1-й армии Данкля надлежало совместно с группой Иосифа Фердинанда прочно сковать северные

русские армии на то время, которое было необходимо для проведения операции в районе Львова.

Авторы официального австрийского труда отмечают, что начальник генерального штаба приступил к осуществлению плана, который может быть отнесен к числу «наиболее решительных и смелых за весь период мировой войны» 72. Однако анализ плана Конрада показывает всю его фантастичность. Автор замышлял грандиозное сражение в районе западнее Львова, которое должно было явиться последним актом кампании, привести к разгрому 3-й и 8-й русских армий, освобождению Восточной Галиции. Но он надлежащим образом не оценил всех обстоятельств, сил и средств сторон. Его замысел не был основан на точных сведениях о силах русских и возможных направлениях их действий. План не отвечал реальному положению вещей на театре военных действий и не имел никаких шансов на успех. Ход событий наглядно это подтвердил.

В конце августа — начале сентября севернее и западнее Львова произошли крупные события. С 22 августа (4 сентября) войска 9-й и 4-й армий вели настойчивые атаки сильно укрепленной позиции противника между Вислой и верховьями р. Пор. 25-й и 19-й корпуса 5-й армии, действуя в тесной связи с левым флангом 4-й армии, направлялись для глубокого охвата австро-венгров с востока, 5-й и 17-й корпуса и кавалерийский корпус А. М. Драгомирова, остававшиеся на томашовском направлении, были двинуты Плеве на юг. Вместе с правофланговым 21-м корпусом 3-й армии они завязали бой с 4-й армией Ауффенберга в районе Рава-Русская. Остальные корпуса своей армии Рузский передвинул к югу, примкнув их к 8-й армии. Задача 8-й армии — овладеть Городокской позицией.

Упорные бои развернулись на всем фронте. Особого напряжения они достигли 27 августа (9 сентября). В этот день после полудня части Гвардейского и Гренадерского корпусов 4-й армии сломили сопротивление противника. Вместе с австрийскими частями был разгромлен и германский ландверный корпус Войрша. При своем поспешном отступлении он оставил на поле боя всю артиллерию 4-й ландверной дивизии и потерял 5 тыс. пленными. С 28 августа (10 сентября) 9-я и 4-я армии начали преследование.

Одновременно ожесточенные бои происходили в районе Рава-Русская. Левофланговые корпуса 5-и и правофланговые корпуса 3-й русских армий не только отбили все атаки противника, но и настойчиво теснили 4-ю армию Ауффенберга, охватывая ее с двух сторон. Особенно опасным было наступление с севера 291

войск Плево. 27 августа (9 сентября) они заняли Томашов, поставив под угрозу тылы 4-й армии. Перед Конрадом встал вопрос о прекращении боев в районе Рава-Русская, Львов и переходе к оборонительному способу действий. Но он решил еще раз испытать счастье. Вечером 27 августа (9 сентября) был отдан приказ о концентрическом наступлении 2-й, 3-й и главных сил 4-й армии на русские войска, находившиеся подо Львовом. Левый фланг 4-й армии совместно с группой Иосифа Фердинанда дол-жеп был прикрывать ото наступление с флапга и тыла.

Обстановка для выполнения замысла Конрада была крайне неблагоприятной. Австро-венгерские войска повсюду терпели поражения. Русское командование готовилось к решительным действиям. Преследование армии Данкля возлагалось на 9-ю и

4-го армии. Выдвинутая па западный берег Впслы конница должна была стремиться захватить правый берег около Сандо-мира и вызвать расстройство в тылу противника. Оба правофланговых корпуса 5-й армии получили задачу поддержать 4-ю армию энергичными атаками. 17-й и 5-й корпуса, тесно примыкая к 21-му корпусу 3-й армии, должны были действовать в тылу у Рава-Русской. Обеим восточпым армиям (3-й и 8-й) выпадала задача удержаться на занимаемых позициях и приковать к себе возможно большие силы противника.

28 августа (10 сентября) австро-вепгры перешли в наступление. Действия в районе Равы-Русской пе только пе дали желаемых результатов 4-й армии, но, паоборот, серьезно ухудшили ее положение. Части 5-го русского корпуса прорвали оборону группы Иосифа Фердинанда, прикрывавшей тыл армип. Одновременно эта группа была охвачена с фланга кавалерийским корпусом Драгомирова.

Весьма напряженно происходила борьба па левом крыле фронта. Перед 8-й русской армией стояла задача занять Городок-скуго позицию. Противник создал сильную оборону. Позиция прикрывалась р. Верещицей, большая часть мостов через которую была разрушена. «При этих условиях, — писал Брусилов, — попытки овладеть Городокской позицией с фронта пе приведут к полезным результатам, это — папрасно испытывать доблесть войск и нести ненужные потери. Овладение позицией возможно только обходом ее левого фланга...» 292 25 августа (7 сентября) он отдал приказ об атаке, предназначая для обходного маневра 12-й армейский корпус 293.

С утра 26 августа (8 септября) войска 8-й армии развернули наступательные действия. Около полудня противник начал контратаки. Завязались упорные бои. Они продолжались четыре дня. Командование австрийских войск настойчиво стремилось во что бы то ни стало добиться победы над русскими. «... Надо отдать справедливость, — отмечал Брусилов, — нашим врагом было проявлено крайнее напряжение, чтобы задачу эту выполнить»294. 8-я армия оказалась в трудном положении. Был момент, когда командующий намеревался отвести ее ко Львову. Но искусными действиями войск все же удалось отразить натиск превосходящих сил неприятеля. На рассвете 30 августа (12 сентября), сделав последние отчаянные попытки сломить сопротивление русских, он стал отходить, преследуемый конницей и авангардпыми частями пехоты 8-й армии. Городокское сражение завершилось победой русских войск.