09. МНОГО ЧЕГО ОСЕНЬЮ ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО НАПРОИСХОДИЛО

МИРОВАЯ ЛИХОРАДКА

Однако же, я выискивала и новости другого плана.

В прошлой ветке истории в сентябре восемьдесят третьего чуть не случилась ядерная война. Будучи маленькой, я об этом ничего не знала. Новости про всякую политику мне были неинтересны (в силу возраста), да и в семье это как-то не обсуждали, но вот потом, сильно позже, наткнулась я однажды на статью про корейский боинг, который должен был следовать из США в Сеул, нарушил государственную границу СССР и летел внаглую, не отвечая на сигналы и не желая садиться. Самолёт якобы был пассажирский. И когда его сбили, США взвыли, что погибло триста сколько-то невинных. На самом деле самолёт оказался напичкан разнообразной следящей аппаратурой, пассажирских вещей почти не было, а те, что были, вызывали впечатление собранных наспех ради отвода глаз. А людей нашли не более трёх десятков.

Я тогда пошла к Вовке обсуждать это моё открытие, а он такой деловой, типа: помню эту историю. С детства! Вот же наглёж, везде он вперёд меня. Дядя у него был связан с военной авиацией, а отец — с МВД (а останки погибших искали именно МВДшники, которых нагнали в район падения просто хренову тучу). Историю он запомнил, потому что отец и дядя страшно поругались. Дядька считал, что самолёт любыми способами нужно было садить, чтобы допросить тех, кто внутри летел. А отец орал, что как ты его посадишь, когда он прёт, обходя все зоны ПВО на максимально неудобной для истребителей скорости и вот-вот вторгнется в зону нашего ядерного объекта… От Вовки же я узнала, что случай тот был далеко не первым, что на Дальнем Востоке америкосы вообще начали наглеть, беспрерывно то учения с залётом на нашу территорию, то просто шпионы какие-то, то «ой, мы случайно перепутали». И то, что этот сбитый боинг отлично знал, где стоит ПВО, тоже о многом говорит. Но все предыдущие разы это были небольшие юркие военные самолёты, а в этот — боинговский гроб на колёсиках.

Короче, такое вот. Тел, кстати, (по версии милиционеров) было всего восемнадцать — включая все куски, которые смогли определить как принадлежавшие разным людям.

Дату я не помнила, но помнила, что в той статье из будущего упоминались газетные публикации по этому поводу. Так что по этому инциденту я сканировала новости тоже. И мне таки не пришлось долго ждать! Эпизод с боингом повторился практически один в один.

Случилось дело первого сентября. В газетах (правда, уже за второе число) сообщили про уничтоженного нарушителя государственной границы, который отказался сесть. На следующий день вышла более обширная статья, из которой мы узнали, что это очевидная провокация США, и всю вину за гибель людей несёт на себе целиком и полностью правительство Соединённых Штатов.

Ещё через день маршал Огарков (начальник генштаба ВС СССР) выступил по телику с пресс-конференцией, и стоя у карты с указкой, ещё раз подробно всё объяснил про самолёт-разведчик.

Что про это дело писали в мире, мы понятия не имели. Но сразу могу предположить, что коллективный капиталистический запад бесновался хором, описывая сотни несчастных трагически (и варварски!) уничтоженных безвинных людей.

И всё это на фоне продолжающихся воплей шизофреника Рейгана, который на весь мир объявлял СССР империей зла и брызгал слюной, чтоб лишить Союз ядерного оружия, а Андропов ему заявил, что, хрен тебе, а не влажные мечты (не такими словами, конечно, но суть такая). Закусились они с весны, обменялись через газеты показательными плевками, и с каждым месяцем отношения между странами становились всё напряжённее, а уж после этого боинга всё вообще должно было пойти вразнос.

Однако, простых советских граждан все эти события касались мало. Нам популярно объяснили, что угроза была, но наши товарищи военные всё сделали правильно — и на этом всё. Дальше пошли позитивные новости, про урожай, центнеры с гектар, передовиков и всё такое.

СПАСИБО, ДОРОГОЙ АНДРОПОВ!

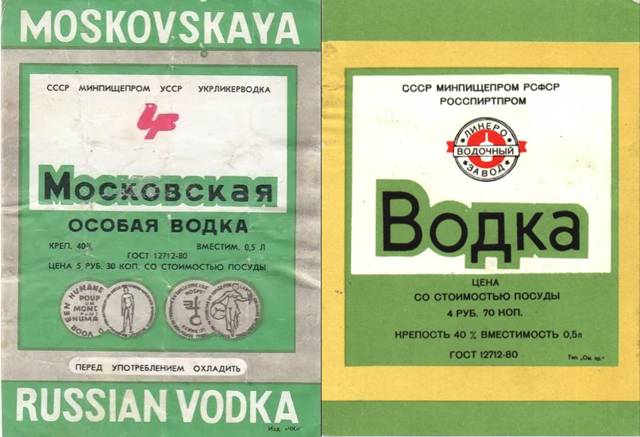

Да и вообще, гораздо больше, чем несчастный самолёт, обсуждали водку. На памяти народной водка не дешевела никогда. Цены менялись не то что бы постоянно, но ступеньки получались только вверх. В последний раз повышение прошло в 1981 году, и с тех пор дешевле пяти рублей тридцати копеек водки было не найти. И вдруг — четыре семьдесят! Небывалое событие! И именно первого сентября, отчего новую бутылку некоторое время называли «Первоклассницей».

Однако, личность генсека вскоре перевесила календарные привязки, и новую водку (которая вообще-то была просто «Водка», безо всяких особых определений), начали называть «Андроповка», а буквы с этикетки расшифровывать с определённой долей иронии и одновременно благодарности.

Помнится, сидят у нас на день учителя родственники, стол накрыт, все дела, и слегка весёлый уже дядя Рашид, проводя пальцем по буквам, объясняет кому-то:

— А ты не знал? «Вот Он Добрый Какой Андропов».

Все смеются, а Наиль важно поправляет:

— Не «Какой», а «Коммунист». Понимать надо!

АГРЕГАТ

В квартире стало тесно. Даша хотела, чтобы кроватка стояла рядом с ней — хотя бы пока. Желание вполне понятное и логичное, но пришлось вытащить из их маленькой комнатки комод, иначе становилось вообще не протиснуться. Кроватку Наиль сделал сам, пошире обычной и с перегородочкой, чтобы можно было сразу двоих укладывать — две кроватки уж точно бы не влезло.

Днём, понятное дело, они в своей каморке не сидели, а дружно выползали в зал. Пелёнки, распашонки, стирка каждый день, а то два раза… И тут я вспомнила про «Вятку»! Дождалась, пока у Жени полноценный выходной будет и подкатила:

— Жень, помнишь, ты про стиральную машинку говорил?

— Это которую?

— Ну, за пятьсот рублей. По-моему, время пришло.

Я положила перед ним на стол пачечку денег.

— А если без справки не продадут?

— Значит, будете переделывать проводку. Ну, невозможно же! Сырость вечная, как в тропиках. А скоро ещё стирки прибавится.

Мы обменялись шпионскими взглядами. Да-да, они никому не говорили. А и не надо говорить, я ж вижу. С Москвы привезли.

И поехали мы в город, мою мечту смотреть. А «Вятки» в самом деле стояли свободно. Холодильников было не достать, а вот машинка-автомат — пожалуйста! То ли народ не расчухал прелести, то ли ценник казался неадекватным. Справедливости ради, стоит сказать, что пятьсот рублей было и впрямь дорого. За такие деньги два холодильника можно было купить, ну, если рассматривать те, которые хотя бы иногда в продаже появлялись — общей высотой метра полтора, с не очень большой морозилкой внутри основной камеры.

Зато к вечеру у нас была машинка! Она, правда, была пока не подключена, а стояла посреди зала, добавляя нашей квартирке хаоса, пока Женя разбирался с документацией. Потом пришёл Наиль, и они стали разбираться вдвоём. Напортачить было страшно. Такие деньжищи!

Оказалось, что за здорово живёшь стиралку не подключишь, надо краны дополнительные устанавливать (и прочее техническое, в чём я и раньше не разбиралась, и сейчас не планирую начинать). Купить то, достать это… Но через неделю они её всё-таки победили! И насколько сразу облегчилась жизнь! Ребристая стиральная доска «дуся-агрегат» отправилась под ванну, а старая «Сибирь» — в угол коридора («работает же ещё!»). Выкидывать работающий аппарат в глазах всей родни представлялось невозможным кощунством. А потом, неизвестно ещё, как себя эта новая техника покажет — а ну как сломается через месяц? На балкон «Сибирь» выставить тоже было нельзя, перемёрзнут резиново-пластмассовые потроха, полопаются — и привет ромашке.

Такая стратегия попахивала захламлением, но других вариантов, к сожалению, не было.

МУРАВЬИШКИ

Нельзя сказать, что эта проблема возникла неожиданно, но легче мне от этого не стало. Проблемы площадей меня настигли. Нет, мы не ругались, и даже подбадривали друг друга, мол, на старой-то квартире ещё теснее жили, да все в одной комнате — и ничего! Но…

Я не очень умею писа́ть, когда вокруг происходит суета, разговоры и движение. Особенно, если внезапно: «Оля, подержи-ка…» — «Оля, посмотри, чтоб не выкипело…» — «Оля, можешь коляску покачать?»… А в остальное время:

— Это чьи такие красивые гла-а-азки?..

— Ты моя-то у-у-умница!

— А-та-та-да-ра-та-та! А-та-та-да-ра-та-та!

— А-а — а! А-а — а!

Ну, и прочее, с вариациями.

А я с детьми, вообще-то, не очень водиться люблю. Есть такие вот женщины, которые готовы преодолеть двадцать километров через заваленный буреломом лес, по пояс в снегу, сражаясь с волками, лишь бы понянчиться с ребёночком. Сразу не про меня.

Можно было укрыться в маминой комнате — раз в четыре дня, когда Женя на дневной смене. Выход, сами понимаете — так себе. Производительность у меня здорово упала, по каковому поводу я начала впадать в уныние. Трезво поразмыслив, я пошла к Татьяне Геннадьевне — куратор она мне или где? Пусть помогает.

Татьяна Геннадьевна сделала сочувственное лицо и предложила два варианта: пионерская комната младшего блока или библиотека.

Надо сказать, что у библиотеки официально имелся ещё читальный зал, в том же аппендиксе, что и сама библиотека, на втором этаже, на той же площадке дверь. Но читальный зал вечно стоял пустой, и туда постепенно натаскали поломанных парт и прочего хлама, ожидающего очереди на списание. В принципе, сидеть там тоже было можно, если протереть от пыли один из столов и помыть пятачок пола под ним. Но неуютно до крайности. Зато в само́й библиотеке, где обычно тоже никто не сидел и только выдавались книги, было шесть небольших столиков. Там можно было бы работать с комфортом, если смириться с раздражённым кряхтением Анны Дмитриевны.

А вот пионерская комната, выгороженная в рекреации нижнего этажа (крошечная, квадратов в пятнадцать от силы), почти всегда стояла пустая, потому как имелась большая и шикарно оборудованная основная пионерская комната в старшем блоке. Там хранились знамёна, горны, барабаны и вообще была всякая красота. А тут — четыре стола и плакаты на стенах. Для меня — идеально!

И я принялась ходить в школу как на работу.

Поднималась в семь, с мамой (всё равно малышня подскакивала ни свет ни заря, и в зале начинался шалман, прямо у меня под ухом), выпивала кружку чая с молоком для бодрости, в половине восьмого уже благополучно принимала ключи от пионерской комнаты у Татьяны Геннадьевны — и запиралась изнутри, чтобы всякие любопытные не шарились.

Во время второго урока первой смены ходила на завтрак — чтоб в толпе не толкаться. Кушала, как борец за ЗОЖ — молочную кашу (манную или рисовую) или омлет. Иногда, для разнообразия — тарелку подсахаренной сметаны с булочкой. Пила всегда компот. Я столовский чай вообще не уважаю, а то, что они называют громким словом «какао» — просто лютейшая бурда. А компот из изюма хоть как-то пить можно. А иногда бывал ещё из яблок, это вообще неплохо.

До начала шестого урока снова работала, потом шла обедать. Пересменка ждать не хотела — там учителя пойдут, будут на меня глазеть, а я такой публичности не люблю. А ну как ещё и спрашивать «умное» возьмутся, тьфу-тьфу…

По поводу обеда ничего сверхзамечательного сказать не могу. Обычный столовский обед. Покупала я второе. Пустые общепитовские супы не люблю, и смысл воду хлебать, когда дома вкусняцкий бабушкин борщ ждёт. А вот пюрешка с котлетой, курицей или (если повезёт) сосиской (вариации: тушёная капуста на гарнир или нечто типа плова) были вполне съедобны. Да и вообще, я ж говорила: я в еде непритязательная, примерно как пеший турист.

Следующий выход из подполья происходил на втором уроке второй смены, я переодевалась в спортивную форму и шла к маме в спортзал. Неважно, какой там занимался класс. Если подходил мне по возрасту — пристраивалась в конец, если нет — выполняла в углу развёрнутый комплекс ОФП, как раз на урок хватало. Оттуда я заруливала в столовку третий (финальный) раз за день, покупала какую-нибудь булку или ватрушку (выпечка, кстати, была в столовой очень даже ничего) и чапала в своё убежище.

После шестого (а иногда — пятого) урока за мной заходила мама, и в районе шести-полседьмого вечера мы выдвигались домой. Такой вот рабочий день. И даже школьное форменное платье, большеватое мне в прошлом году, теперь пригодилось. Носила я его как спецодежду. И даже удобно, между прочим. А на фартуке имелось два кармашка — для платочка и для денежек, в столовку бегать.

По субботам я дрыхла (насколько это позволяло наше беспокойное семейство) и в школу не ходила. А мама ходила, у неё была первая смена.

И когда в рабочие дни Женя уходил в день, я оставалась, чтобы спокойно попечатать у них в комнате — если было подготовлено что-то вычитанное.

Но иногда случались ещё дни. Необычные.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Когда я в первый раз пришла к Жене с этим вопросом, он страшно удивился. Но я тщательно планировала заход, и поэтому всё звучало довольно убедительно. Женщина, пережившая немецкую оккупацию и угон. Есть адрес, телефона нет. Надо бы проверить. Одна боюсь.

Одна я реально очковала в Ново-Ленино ехать.

— В такую даль потащимся — а вдруг зря? — спросил Женя.

Я сложила брови домиком:

— Не проверим — не узнаем. Надо, Жень.

И мы поехали.

Тащиться в Ново-Ленино реально далеко. Одно радует: дороги наполненностью в один балл, никаких тебе напряжённостей в процессе движения. Долетели со всей быстротой, на которую был способен жигулёнок. Нужный дом стоял на месте! Уже радует, а то я, честно говоря, была не уверена.

А напротив подъезда… сердце моё взволнованно заколотилось!.. напротив подъезда, на верёвке, натянутой между деревьями, баба Лида развешивала крошечные детские вещички. Ну, правильно, сын с невесткой должны с ними жить, и их первенцу как раз где-то годик. Я выскочила из машины и побежала к ней.

— Здравствуйте!

— Здравствуй, — она посмотрела на меня с интересом, продолжая развешивать маленькие рубашечки.

— Подскажите, пожалуйста: мы ищем Лидию Григорьевну Селюк. Вы её не знаете?

На фамилии ру́ки бабы Лиды дрогнули и замерли на верёвке.

— Это я. А в чём дело?

— Мы пишем книгу о войне. И нам сказали, что вы можете рассказать о годах оккупации в Белоруссии.

Баба Лида внимательно рассмотрела Женю, который подошёл и поздоровался. Решила, видать, что он и есть человек, который книгу сочиняет. Кивнула каким-то своим мыслям:

— Пойдёмте в дом. Неудобно на улице-то разговаривать.

Нас пригласили на просторную кухню (в углу всё ещё стоял титан, про который я в своё время была наслышана). Баба Лида поставила чайник.

— Сейчас-то я Адеева. Селюк — моя девичья фамилия…

Рассказчицей она всегда была хорошей. Чай в чашке остывал почём зря — я строчила в черновике как пулемёт. А когда рассказ закончился, подсунула Жене тетрадку со списком первоочередных вопросов и моргнула двумя глазами, мол: давай, в порядке живой очереди.

Уехали мы через два часа, заручившись договорённостью через неделю приехать ещё.

— Слушай, Олька, — на обратном пути предложил Женя, — а давай мы тебе звукозаписывающее устройство соберём? Магнитофон я у брата возьму, микрофон от списанных диспетчерских наушников присобачим, а?

— Так-то здо́рово, — с осторожным энтузиазмом откликнулась я, — лишь бы она этого микрофона стесняться не начала. А то знаешь, как люди иногда: увидели технику — и всё, зажались. Но если прокатит — будет шикарно, конечно.

Конструкцию Женя собрал. И баба Лида, впрямь, слегка микрофона застеснялась, но потом ничего, освоилась. Даже напела нам кое-что. И ездили мы к ней не один раз. А потом к деду Вове. Книжка моя насыщалась подробностями и становилась живой и полнокровной.

СТАТУСНОЕ

Один из авторских экземпляров книги про подвижные игры мама сразу подарила нашей школьной библиотеке (через администрацию, естественно). Это вызвало в школе определённый ажиотаж. Статьи — это ладно, хорошо, но не из ряда вон выходяще, а чтоб вот так, отдельным изданием засветиться, пусть и в соавторстве — такого среди педагогов школы ещё не было. В сентябре ей неожиданно выписали повышенную премию, потом, ко дню учителя* наградили ценным подарком (хрустальной вазочкой) с отметкой в трудовой книжке, а в осенние каникулы, вместе с дядей Сашей, ещё и пригласили выступить «по обмену премудростями» на очередном важном сборище (это, простите, я так называю; на самом деле, там длинное и многоступенчатое название, включающее слова «метод-объединение» и всякие другие) учителей физкультуры Иркутской аж области.

*В СССР это было первое воскресенье октября.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ