МОЕ ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ГВИНЕЕЙ

Отель, в котором я живу. Отель «Камайенн» — одно из лучших зданий в Конакри, находится примерно в пяти километрах от центра города. Его красивый многоэтажный белый корпус обращен фасадом к океану. С этой стороны каждый этаж отеля смотрится как цепочка соприкасающихся между собой балконов.

Противоположная стена здания выходит на дорогу, ведущую в город, и архитектурный облик ее совершенно необычен. На стене нет окон, но вся она «дырчатая». Снизу и доверху стена изрешечена небольшими квадратными отверстиями (примерно 30×30 сантиметров), разделенными лишь узенькими перегородками. Отверстия ведут в соответствующие им по ширине каналы, которые, пронизывая стену наискось снизу вверх, имеют выход такой же величины в коридоры отеля, куда открываются двери номеров.

В сухую погоду дырчатая стена обеспечивает прекрасную вентиляцию, что чрезвычайно важно в условиях тропического климата, а в дождь при таком устройстве вода не попадает внутрь здания. С этой стороны отеля тоже высится огромная сейба.

Свое название отель «Камайенн» получил, видимо, по имени основателя Ботанического сада, почти примыкающего к его территории. Это современно оборудованная гостиница, очень тихая и спокойная, с хорошим рестораном и хорошим обслуживанием.

Отель «Камайенн»

Перед отелем находится покрытая зеленым газоном площадка, всего шагов семьдесят шириной. Она отделена от моря лишь низеньким каменным парапетом, о который в высокий прилив разбивается волна, обдавая проходящих взлетающими брызгами.

Газон украшают масличные пальмы[3], сейба, небольшой бассейн, а на выступе второго этажа здания в правом углу, словно гигантские цветы, пестрят над столиками открытого кафе красные, синие, желтые, розовые зонтики. По воскресеньям здесь играет джаз.

Время от времени на газон с деревьев, словно горох, начинают «сыпаться» стайки многочисленных ткачиков[4] — птичек-малюток, величиной семь-восемь сантиметров. У одних перышки на головке, на грудке и под хвостиком красные, у других головка черная, постепенно переходящая в блестяще-синие тона остального наряда. В общем же оперение этих птичек довольно яркое и пестрое.

Некоторое время птички-малютки, поднявши хвостики, деловито бегают по газону, собирая корм, а затем, словно по команде и обязательно всей компанией сразу, шариками вспархивают вверх и исчезают среди деревьев.

Как и громадные сутулые грифы-созерцатели, так и эти суетливые крошки очень типичны для Гвинеи. И те и другие являются неотъемлемым элементом гвинейского пейзажа, и с ними постоянно приходится встречаться.

Почти все ткачики, которых мне пришлось наблюдать в Гвинее, селятся на масличных пальмах, причем единичные их гнездышки встречаются очень редко. Обычно их бывает на одном дереве двадцать-тридцать, иногда же сто и более.

Свое название ткачики получили за удивительно искусное плетение гнезд. Они «ткут» их из гибких стеблей травы, иногда только из одних жилок листьев или же из полосок (ленточек), которые птички отрывают от листьев деревьев. При этом они захватывают клювом край листа и падают вниз, используя таким образом тяжесть своего тела.

Работают ткачики целеустремленно, быстро и весело, целой компанией, в результате чего выбранная ими масличная пальма часто оказывается совершенно ощипанной. От красивого султана листьев на вершине дерева сохраняется лишь каркас из голых вай, украшенных теперь, словно фонариками, рядочками ткачиковых гнезд.

Отметим еще одну интересную черту этих птичек. Эти малютки — путешественники. Общительные и деятельные, они, как только выкормят своих птенчиков, соединяются в стаи, насчитывающие многие тысячи птиц, и начинают кочевать, совершая поистине опустошительные налеты главным образом на поля с созревшим африканским просом — сорго[5]. В некоторых районах Африки их считают страшнее саранчи. В Нигерии, например, по данным 1957 года, убыток, нанесенный ткачиками только в одной провинции, исчислялся суммой более миллиона фунтов стерлингов. Особенно плохой репутацией пользуется красноклювый ткачик песочного цвета, так называемый квели-квели. Это поистине гроза полей.

Но продолжим начатое нами обозрение приотельного участка. Идем дальше по дорожке вдоль берега моря. И вот вдруг среди этой тишины и такой отличной от нашей африканской природы раздается с детства знакомый громкий голос российской вороны. Это прокаркал африканский белоплечий ворон (Corvus scapulatus из сем. вороновых — Corvidae), но прокаркал он все же с иностранным акцентом. И одет-то он был тоже не по-нашему, а по другой, зарубежной, иностранной моде. Он был не одноцветно черный, как у нас в СССР, а с белой манишкой и с отходящей от нее такой же белой широкой лентой вокруг шеи.

Случайно я взглянула вниз, на стволы масличных пальм, и тоже удивилась. Бесшумно бегали по ним какие-то юркие цветастые существа. Оказывается, это ящерицы. Но они ярко-голубые, как ясное небо, а головки у них красно-рыжие, равно как и кончик хвоста. Таких у нас не встретишь.

Со стволов же некоторых тоже необычных для нас деревьев свисали какие-то огромные зеленые букеты. Это оленерогий папоротник (Platycerium alcicorne). Он назван оленерогим потому, что его крупная, зеленая, рассеченная по краю листовая пластинка, выходящая из центра тоже зеленой, точно воронкообразной тарелки, прикрепленной к стволу дерева, заканчивается длинными, разветвленными, узкими выростами, похожими на рога оленя.

У нас, в наших средних широтах, папоротники не растут на стволах или ветвях деревьев, а селятся на земле под ними. Почему же в тропиках растения изменяют своим привычкам? Существует такое объяснение. Темно во влажных, тропических лесах. Гигантские деревья, сплетаясь вверху своими кронами, лианы, перекидываясь с ветки на ветку, образуют плотную завесу от солнца, не пропуская его лучей вниз, к земле. Поселяясь на ветвях или стволах деревьев, растения поднимаются выше от земли и выходят из сумрака к свету.

Но как же питаются они, оторвавшись от почвы, из которой берут влагу и необходимые для питания различные минеральные соли?

Они не паразиты и не отнимают пищу у приютивших их деревьев, а добывают все необходимое для поддержания своей жизни из окружающей их среды. Так, в нашем случае, воронкообразная зеленая тарелка, составляющая часть тела папоротника, служит ему резервуаром, в котором собирается дождевая вода. Кроме того, в той же тарелке накапливаются земляная пыль, опавшие листья и другие органические частицы, и таким образом искусственно создается «почва», обеспечивающая растение пищей.

Но существует в растительном царстве много и других разнообразных приспособлений, которые помогают поддерживать жизнь в описанных условиях.

Растения, полностью или частично живущие на других растениях, главным образом на ветвях и стволах деревьев, без связи с почвой, но не паразитирующие на них, носят название эпифитов.

Наш оленерогий папоротник — эпифит.

Эпифиты очень распространены в тропиках. Иной раз они сплошным, густым ковром покрывают ветви и стволы деревьев в тропическом лесу. Особенно хороши среди эпифитов многочисленные орхидеи. Пышные букеты их цветов или свисающие цветущие плети так украшают темный, мрачный, безмолвный тропический лес.

Но вот мы подошли к левому краю площадки перед нашим отелем. Здесь на небольшом мысочке, вдающемся в океан, стоит в одиночестве наша красавица — могучая, гигантская сейба. Она хороша во все времена года. В тропиках их не четыре, как в наших широтах.

Дерево, покрытое эпифитами

В тропиках нет ни осени, ни весны, а только сухой период — зимний, без дождей и дождливый — летний. В Гвинее сухой период продолжается приблизительно с середины октября до начала мая и дождливый — с начала мая по конец октября.

В дождливый период все покрыто зеленью и большинство растений цветет. В сухой же — многие деревья сбрасывают листву.

Сейбу перед нашим отелем я увидела впервые в конце октября. Она была в расцвете своей красоты. Округлая густая шапка темно-зеленых пальчатых листьев (из пяти-семи «пальцев») на длинных стебельках украшала ее вершину. Она парила высоко над плоской крышей нашего шестиэтажного отеля, достигая высоты примерно дома в десять этажей.

Ее поддерживал гигантский, идеально прямой ствол диаметром у основания метра в два. Обходя как-то вокруг него, я сделала пятьдесят семь шагов.

На высоте примерно двадцати метров от этого ствола начинают отходить горизонтально вытянутые могучие ветви толщиной не меньше, чем стволы наших крупных деревьев. Снизу же это гигантское сооружение поддерживается контрфорсами, то есть дополнительными досковидными «корнями», которые, составляя одно целое со стволом, заканчиваются на высоте приблизительно семи-восьми метров. Внизу на них угрожающе торчат большие и острые шипы.

У сейб кроме контрфорсов такие же досковидные выросты могут отходить не только от ствола, но и от корней, которые расположены горизонтально неглубоко под землей. Тогда они, как извивающиеся ползущие по земле змеи, поднимаются на метр-полтора кверху.

Контрфорсы — досковидные выросты, отходящие от ствола сейбы, и такие же выросты на корнях, неглубоко расположенных в почве.

Но вот в первой половине декабря я заметила, что сейба начала терять листья. В конце января, уже совершенно голая, она стала обильно цвести мелкими желтовато-кофейного тона цветочками, вслед за которыми быстро появились небольшие плоды.

Go второго февраля показались новые, молодые листочки, а восьмого февраля я фотографировала дерево уже в его новом, свежем наряде. Таким образом, наша сейба сбросила с себя листья всего только на два месяца.

В конце февраля ее плоды созрели и, растрескиваясь, начали выпускать грязно-белый или желтоватый пух. Этот пух тучами носился в воздухе, покрывал дороги, скапливался в обочинах и досаждал жителям, вызывая при попадании в глаза их воспаление. Его многие не совсем правильно называют капоком, как подобный же пух других многочисленных видов сейб и даже других родов, лишь принадлежащих к тому же семейству бомбаксовых (Bombacaceae). Однако настоящий, истинный капок дает лишь один вид сейбы, так называемое хлопчатое дерево (Ceiba pentandra). Капок этого дерева состоит из длинных, светлых, шелковистых волосков, обладающих замечательными свойствами: плавучестью, эластичностью и способностью сохранять тепло. Каждое дерево дает ежегодно не менее шести-десяти килограммов капока. Капок находит широкое применение: его используют при изготовлении теплой одежды, спасательных поясов (взамен пробки). Более низкие сорта употребляются для набивки подушек и мебели. Капок можно сравнивать с хлопком невысокого качества, но как прядильный материал он непригоден, так как имеет очень низкую прочность.

Сейбы быстро растут. Через двадцать пять-тридцать лет они достигают по величине размеров дерева средней высоты, а начиная лет с двухсот превращаются в гигантов. Древесина сейб идет на пироги, она может быть также использована как материал для изготовления музыкальных инструментов. Кроме того, из нее делают иногда своеобразные большие тазы, употребляемые местным населением в хозяйстве в том случае, если требуется их особая прочность.

Гвинейцы мне рассказывали, что, учитывая пользу, приносимую сейбами, каждая деревня старается посадить на своей территории это дерево. Поэтому говорят, что если увидишь сейбу, которая не имеет себе равных по высоте, то почти безошибочно можно рассчитывать найти около нее и жилье.

Но кроме масличных пальм и сейбы на площадке перед «Камайенном» было еще одно растение, сразу же обратившее на себя внимание. В дальнейшем, путешествуя по Гвинее, мы постоянно встречались с ним, и мне хочется сказать о нем несколько слов.

Начну с того, что попрошу вспомнить наше комнатное растение — старомодный фикус, который в свое время украшал большинство гостиных в купеческих, зажиточных домах, да и теперь нередко встречается посаженный в цветочные горшки. Но у себя, так сказать на воле, в тропических и субтропических странах, этот же старомодный фикус, довольствующийся в наших комнатах глиняным горшком, вырастает в крупное дерево и играет немалую роль в жизни местного населения.

Итак, заинтересовавшее нас на площадке перед «Камайенном» растение тоже принадлежит к роду фикусов (Ficus).

Этот род, относящийся к семейству тутовых (Моrасеае), объединяет около 1000 видов, распространенных в тропиках и субтропиках обоих полушарий, главным образом в лесах Индии и на Зондских островах. Среди них преобладают лианы, эпифиты, однако нередко встречаются также и очень крупные деревья.

В наших субтропиках — Закавказье и Средней Азии — в диком состоянии растет и разводится в культуре лишь один вид фикусов — инжир, или винная ягода (Ficus carica).

Но в тропиках можно познакомиться с большим количеством представителей этого рода. Вы встретите там южноазиатский фикус (Ficus elastica), в млечном соке[6] которого впервые был обнаружен каучук[7]; в Восточной Африке вы найдете дерево сикомору[8], отличающуюся прекрасной твердой древесиной и широко культивируемую также из-за съедобных плодов; в Азии вы услышите легенду, что за шесть веков до нашей эры Будда предавался размышлениям и получил просветление, под сенью священной смоковницы — священного фикуса (Ficus-religiosa), который в память этого события до сих пор выращивается буддистами около их храмов, и, наконец, вы будете поражены гигантскими деревьями индийского баньяна (Ficus bengalensis), крона которого может достигать трехсот метров в окружности, а воздушные корни числом до трехсот и до пяти-шести метров в обхвате, спускающиеся с ветвей этого дерева и укрепляющиеся в почве, поддерживают гигантскую крону баньяна. Одно дерево баньяна — это целая роща, по которой можно гулять.

Индийский баньян

Вообще же мне посчастливилось познакомиться со всеми перечисленными видами, принадлежащими к роду фикусов, но я никак не ожидала встретить на нашей площадке еще один, незнакомый мне вид — Ficus parasitica.

В Гвинее этот паразитирующий фикус чаще всего поражает масличную пальму.

Из семени фикуса, случайно занесенного птицами к основанию ствола пальмы, развивается сначала слабое растение, которое ни в какой мере не вредит ей. Но постепенно, разрастаясь и поднимаясь вверх по дереву, фикус опутывает ствол пальмы своими корнями, которые одновременно укрепляются все больше и больше в почве около растения, отнимая у него необходимое питание. Пальма начинает голодать и постепенно хиреет, в то время как фикус, наоборот, все сильнее укрепляется, превращаясь в крупное дерево, которое, словно канатами, охватывает своими корнями ствол погибающей пальмы. И очень скоро вершина пальмы совсем потеряет свою крону или от нее останется один каркас — голые вай с отходящими от них такими же голыми черенками, которые когда-то были красивым султаном зеленых листьев, венчавших вершину масличной пальмы. Этот вид фикуса вполне оправдывает свое название душителя.

Фикус-душитель. Начало развития у основания ствола масличной пальмы

Фикус разрастается. Пальма голодает и хиреет.

В Гвинее множество пальм страдают от фикуса-душителя, в особенности же масличная пальма, которая слишком часто не только бывает близка к дегенерации и гибели, но и полностью погибает от напавшего на нее фикуса, обрекающего ее на голод.

Однако мое повествование об отеле «Камайенн» не было бы полным, если бы я не сказала несколько слов об океане, которым мы, живущие в отеле, любовались повседневно.

Живописно выглядел его берег, когда ранним утром рыбаки начинали спускать свои лодки, отправляясь за добычей в море. Не менее интересно было наблюдать и как те же лодки под парусами возвращались обратно с уловом. Женщины сбегались тогда к берегу из деревни. Они шли босиком по мелкой воде, подбирая свои пани-юбки, подходили к лодкам, заполняли тазы пойманной рыбой и, поставив их на голову, не спеша, длинными вереницами направлялись домой.

Иной раз в отлив я бродила по обнажившемуся дну океана. Но, должна сказать, что это было далеко не так интересно, как, например, на биологической станции в Мурманске или в Крыму, где мне приходилось работать еще студенткой.

Океан у гвинейских берегов в районе Конакри довольно безжизнен.

Обнажившиеся островерхие, изрытые морем черные глыбы латеритов[9], в которых, пока они мокрые, не заметишь ржавого цвета железа, были пустынны — ни водорослей, ни «зоологического» населения. Но все же в отлив женщины и дети постоянно бродили по этому черному, мрачному полю, переходя от одной впадины к другой, там, где удерживалась вода. Они вычерпывали и выбрасывали ее тазами как можно дальше, а потом в обмелевшей луже руками ловили мелкую рыбешку или креветок, которые из чистой невзмученной воды тотчас уходят, и тогда их невозможно поймать.

Сначала я с большим вниманием следила за этими собирателями морских даров, но, убедившись в однообразии их находок, перешла на берег соседнего небольшого заливчика, где обнажилась широкая песчаная отмель. И тут я получила большое удовольствие.

Откуда же исходит шорох, услышанный мною, спрашивала я себя, идя по гладкому влажному песку. И не сразу заметила, что каждый мой шаг обращает в стремительное бегство сонмы каких-то плоских пятачков — двух-трехсантиметровых крабиков, которые вылезли погулять наружу, а теперь в панике, шурша песчинками, удирали от меня молниеносно, бесследно исчезая в своих норках.

Пальма, «задушенная» фикусом. Видны лишь остатки ее голых вай

Этими небольшими норками, входы в которые были не больше двух сантиметров в диаметре, была занята вся песчаная отмель. Крабики мчались по песку, передвигаясь боком, как это свойственно крабам, и одна из их несимметрично развитых клешней ярко-красного цвета[10], несоразмерная по величине с их телом, создавала впечатление, что они тянут за собой какую-то цветастую поклажу, чуть ли не больше их самих по объему. Те же из рачков, которых испуг заставал в норках, продолжали сидеть у входных отверстий с высунутой наружу боевой клешней.

Я пробовала деревянной палочкой задерживать некоторых спасавшихся от меня крабов. Тогда они останавливались, принимали боевую позу и уморительно начинали сражаться с палочкой, размахивая своим оружием— большой клешней. Говорят, что рассердившийся крабик может больно ущипнуть.

Продолжая свой путь, я дошла до каменного парапета, огораживающего заливчик. Отлив достиг в это время своего максимума. Около парапета воды совершенно не оставалось, а сам парапет был теперь сплошь усеян так называемыми морскими тараканами (Idothea), которые ползали здесь в огромном количестве. Своей темной окраской, величиной и формой сплюснутого тела они действительно напоминали крупных тараканов, но это тоже ракообразные.

Кроме нескольких женщин, мальчишек и меня интерес к тому, что, отступая в отлив, оставил после себя океан, проявили наши старые знакомые — грифы с нашей сейбы. Они прилетели на ту песчаную отмель в небольшом заливчике, где я занималась своими наблюдениями. Но скоро к этой семейной паре присоединились и другие грифы, так что в общей сложности их собралось до пяти или шести. Все они важно и медленно, в развалку, крупными шагами расхаживали по песку, выглядывая поживу.

Надо сказать, что грифы, принадлежащие, как уже говорилось выше, к дневным хищникам, питаются исключительно падалью, в то время как другие, родственные им по семейству представители орлиных, как-то: многочисленные орлы, луни, все ястребы, а также все без исключения соколы (сем. соколиных — Falconidae) — потребляют только живую, свежепойманную ими добычу.

Питание грифов падалью связано с тем, что они не способны ловить живую добычу ни на лету, ни на бегу. Для этого у них слишком слабые когти и лапы, такие же, как у птиц из отряда куриных (Calliformes). Поэтому им приходится довольствоваться отбросами, которые они и уничтожают, выполняя роль хороших ассенизаторов.

Ствол дерева, обвитый фикусом-душителем

Наши грифы, например, частенько приносили под свою сейбу мертвых пальмовых крыс или еще каких-нибудь зверьков, которых они обгладывали до костей.

Между собой они делили добычу очень мирно, но с чужаком, пожелавшим принять участие в пиршестве, расправлялись безжалостно.

Мне приходилось наблюдать, как гриф-самец клал чужака «на лопатки», и, хотя тот, распластав крылья по земле, энергично отбивался поднятыми кверху лапами, гриф быстро обращал его в бегство. Самка же обычно не принимала участия в сражении, а только издали наблюдала за происходившим.

Но если дело не касалось пищи, то нередко грифы’ сообща целой компанией мирно коротали время. Часто их можно было встретить сидящими по нескольку на одном дереве или на коньке крыши какого-нибудь здания, где они располагались по семь-десять птиц в один ряд. Позднее, путешествуя по Гвинее, мне пришлось наблюдать, как перед моим окном в гостинице двадцать грифов устроились вместе на ночлег на общей сейбе.

Это зрелище оставляло внушительное впечатление.

Малиновое закатное небо. На багрово-лиловом фоне ажуром вырисовывалась сейба, а на ее могучих, распростертых ветвях выделялись двадцать темных силуэтов огромных птиц с высоко поднятыми сутулыми плечами, неподвижных, безмолвных, ко всему безразличных. Лишь изредка они поводили головами на длинных, голых, змееподобных шеях.

Торнадо. Это случилось на второй день моего пребывания в Гвинее. Шел конец октября — последнего месяца несколько затянувшегося в этом году в Гвинее летнего, дождливого периода.

Утро и день были ясными. С безоблачного неба нещадно палило тропическое солнце, и ничто, казалось, не предвещало каких-либо перемен в погоде.

Как и всегда под экватором, ночь и на этот раз наступила внезапно. Едва только успели догореть лилово-малиновые краски редкой красоты заката, как на землю опустились непроницаемая, черная ночь и великий покой.

Первое время по приезде в Гвинею я часто выходила по вечерам на берег океана «послушать тишину». Я любила смотреть, как восходит и заходит луна.

В тропиках, на экваторе, лунный серп не стоит, как у нас, вертикально, а лежит обращенный рогами кверху. II со своего балкона в отеле «Камайенн» я всегда видела, как этот серп, словно лодка, покоится перед своим закатом над безбрежной далью темного океана, почти касаясь воды, и освещает узенькую дрожащую водную дорожку, устремив свои рога в небо. Это всегда было для меня необычно, загадочно и уносило в мир фантастики.

Но на этот раз спокойствие и безмолвие ночи продолжались недолго. Внезапно, точно сцена под опускающимся занавесом в театре, небо задернулось черной тучей. Словно зарницы стали вспыхивать над океаном. Они освещали горизонт, а по этому фону пробегали шейки молний — и вертикальные, и горизонтальные, и петлеобразные, и прямые, и завитые фестонами или спиралями. Они вычерчивали на небосклоне то арки, то круги.

Через несколько минут уже все небо полыхало. Полукружие небесного свода, видимое от меня с балкона, освещалось вспышками света такими яркими, что часто приходилось закрывать глаза. На стыке океана с небом текла словно огненная река, в которую при вспышках падали блестящие змеи молний.

Временами точно огненные пауки появлялись на небе в зените и спускали во все стороны свои ноги, к багровому горизонту. По небу прокатывались клубы огненного пара. Казалось, их выкидывают невидимые паровозы, с грохотом проходящие под прикрытием темной тучи. Порой словно страшные взрывы сотрясали воздух.

Это была вакханалия огня в небе. Брызги молний не только разлетались по небу над океаном, но и захватывали всю видимую небесную сферу. Яркой широкой полосой вспыхивал горизонт над морем. По временам океан освещался как днем, и была видна прибойная белая пена, а потом снова — кромешная тьма.

Это было непередаваемо грозно и захватывающе великолепно.

Грифы всполошились на сейбе перед отелем — вытянули шеи и замерли неподвижно.

Вдруг одна широкая ослепляющая полоса пересекла все небо над горизонтом и опустилась в глубь океана. И я подумала, что, может быть, именно такие явления природы были источником поэтических рассказов некоторых африканских племен, в которых утверждается, будто «вот эта река упала с неба, а до этого она была молнией» (об этом упоминает в своих очерках корреспондент «Известий» Н. Хохлов).

Но вот откуда-то долетел первый порыв ветра. Второй был сильнее. Третий разбудил нашу красавицу сейбу на площадке перед отелем. Она ожила и заговорила, закачала из стороны в сторону своей вершиной, зашумела могучей кроной, зашевелила своими ветвями-стволами. И мне стало страшно…

Ведь сейбы — это не наши гибкие березки, дугой склоняющиеся перед порывами ветра. Это — гиганты, колоссы. Они не сгибаются, они могут только ломаться. И я стала ждать, что вот-вот рухнет, расколется на куски наша сейба. Так и случилось в ту ночь, только не у нас на площадке отеля, а у входа в порт рухнула одна из самых больших сейб в городе Конакри.

Гром грохотал непрерывно, но вдруг до меня донесся какой-то другой, особенный шум — шум низвергающегося с высот водопада. Я никогда не слыхала и не представляла себе, что так может шуметь дождь. Сплошная водяная стена закрыла все. Это был страшный, тропический ливень. Ливень с ураганом — по-местному он зовется торнадо. Торнадо срывает крыши с домов и хижин, рушит деревья, смывает дороги, превращая их в глубокие (до метра) бурлящие реки. Тогда останавливается транспорт, разрушаются постройки, гибнут люди. Эту стихию обуздать невозможно.

Ливень продолжался часа три. Во всем городе погас свет. Я сидела в темноте, но это только помогало мне сильнее воспринимать все величие, всю грандиозность и красоту торнадо, несмотря на страх перед происходящим.

Торнадо — это Гвинея, это могучие, грозные силы ее природы, думала я.

Никто в отеле не ложился спать в ту ночь. А наутро снова засияло солнце, и только погибшая, сломленная у входа в порт сейба напоминала о пронесшемся урагане.

Брожу по Конакри. С нетерпением жду завтрашнего дня. У меня завтра нет лекций, и наконец-то я смогу провести хоть целый день в Конакри, осматривая город и впитывая аромат еще незнакомой мне западноафриканской жизни. Как же это будет увлекательно, предвкушаю я свои впечатления!

Наш отель «Камайенн», как говорилось, находится на окраине города. Такси довозит меня до центра.

Большая часть Конакри расположена на острове Томбо, который в свое время искусственной дамбой был соединен с материком.

На материке помещаются Политехнический институт, среднее учебное заведение — лицей, несколько начальных школ, отель «Камайенн», Ботанический сад, госпиталь, стадион, некоторые посольства, много вилл и более скромных частных жилых домов.

Все ведомственные и общественные учреждения, магазины, рынки, кино сосредоточены на острове.

Такое размещение главной части города на острове становится понятным, если вспомнить, что Конакри еще недавно был маленьким городком и лишь после провозглашения независимости Гвинеи в 1958 году необычайно быстро разросся в сторону материка.

Такси везет меня как раз по дамбе, соединяющей остров с материком. В некоторых местах она настолько узка, что океан виден с обеих сторон.

Конакри имеет двести тысяч жителей (данные на 1965 год) и занимает относительно большую площадь. Город довольно разнороден. Наряду с центральной частью, застроенной европейскими домами, в городе немало улиц с низенькими одноэтажными постройками из необожженного кирпича-сырца, выбеленными снаружи и часто покрытыми соломой злаков, растущих в саванне[11]. Каркасом же для крыш при этом обычно служат длинные прочные стержни больших листьев разных видов пальм, например рафии или какой-либо другой, если рафия не встречается в данном районе. Крошечные окна прорезают стены таких жилищ.

Эти домики в сущности те же самые казы, то есть хижины, лишенные каких-либо элементарных удобств, в которых живет местное население вне городов.

Европейские здания в Конакри большей частью двухэтажные, но изредка попадаются дома высотой до восьми-десяти этажей.

Главное место в центре города занимает дворец президента — скромный двухэтажный белый дом, к которому сзади примыкает сад, выходящий на океан. Перед дворцом площадка с невысоким постаментом. На нем по-французски золотыми буквами выгравировано «Площадь Республики». Площадка с обеих сторон засажена огромными деревьями кайями[12]. С могучих ветвей некоторых из них сплошной бахромой свисает оленерогий папоротник. Его листья, рассеченные наподобие ветвистых рогов оленей, красиво декорируют деревья.

Дальше от дворца, за площадкой, проходит широкая улица — аллея, обсаженная высокими, густолистыми деревьями манго[13], вершины которых, переплетаясь между собой, образуют сплошной свод, дающий постоянную тень даже в полдень.

Эта аллея в одну сторону продолжается по направлению к католическому собору и выходит к морю. В другую — идет мимо Площади мучеников с памятником жертвам колониализма. На памятнике надпись: «Гвинейская Республика — жертвам колониализма». Около этой площади растет самая высокая в Конакри сейба.

Очень хороша в городе набережная, которая тянется на большом расстоянии вдоль моря. Усаженная с обеих сторон кокосовыми пальмами, набережная очень живописна. Здесь помещается отель «Франция», не менее комфортабельный, чем «Камайенн».

Пройдя от отеля по набережной несколько дальше в направлении от центра, мы любуемся гигантскими сейбами, украшающими морской берег. Затем ближе к рыбному рынку мы видим груды бананов, наваленных прямо на улице для оптовой продажи. Далее мы выходим к мысу, врезающемуся в пенистые прибойные волны открытого океана. Здесь помещается городской музей.

С мыса открывается широкий вид на острова Лос. В дальнейшем нам удалось посетить четыре из них (Касса, Тамара, Соро, Рум) и очень близко пройти мимо прилегающего к Руму еще одного маленького очаровательного островка. Живописно разбросанные по водному простору острова Лос очень украшают и оживляют вход в гавань Конакри.

Дерево манго

Груды бананов на улице около рынка для оптовой продажи

Недалеко же от гавани, тоже к Гвинейскому заливу, выходит один проезд, обсаженный деревьями с латинским названием «королевская поинциана», или, иначе, «королевский делоникс», из семейства цезальпиниевых[14].

Мне пришлось встретить в Гвинее начало дождливого сезона. Первыми возвестили приход лета серебряными колокольчиками, зазвенев, перекликаясь между собой лунными ночами, маленькие лягушки (из сем. Ranidae) на влажных западинках около «Камайенна». Это было 28 февраля.

И тогда-то, вслед за этим первым сигналом, возвещающим приближение лета, начали цвести деревья. Шапки белых, желтых, розовых, оранжевых, лиловых, ярко-красных цветов покрыли их ослепительными коврами. Словами нельзя передать силу захватывающего великолепия этих буйных тропических красок.

Но все же пылающим назвали лишь одно дерево среди всех — упомянутую выше «королевскую поинциану» с ее цветами-огнями. И мне почудилось, что пожаром горела аллея из ее деревьев, выходящая к океану, когда и туда попала.

Но вот мы приближаемся к району центральных рынков. Их в городе четыре. Ближе к морю расположен специально рыбный рынок, куда рыбаки непосредственно доставляют свой улов на продажу.

Вещевой рынок

Из трех остальных центральных рынков наибольший по территории представляет собой длинную цепочку ларьков, торгующих самыми разнообразными предметами — готовой одеждой, тканями, посудой, письменными принадлежностями, мылом, соломенными шляпами, шарфами, корзинами, плетеными из пальмовых волокон, и другими товарами.

Каждый ларек под навесом — это своего рода миниатюрный универмаг. Тут же рядом на воздухе за швейными машинами сидят портные, которые шьют все, что пожелает покупатель, а красильщики могут и материал покрасить.

Рядом с этим рынком помещается другой, где торгуют мясом, соленой рыбой, зеленью, маслом, яйцами. Надо сказать, что яйца в Гвинее очень мелкие.

В отличие от наших рынков на здешних не продают никаких молочных продуктов и даже молоком не торгуют. Объясняется это тем, что гвинейские коровы дают очень мало молока — не более одного-двух литров в сутки и только в виде исключения — четыре, в то время как высокий удой наших коров в сутки может доходить до тринадцати-семнадцати литров.

Понятно, что при таких удоях потребление в Гвинее молока и молочных продуктов почти исключается.

Третий центральный рынок в Конакри торгует исключительно фруктами и овощами. Здесь вы найдете все, что растет на гвинейской почве.

Прямо на земле навалены горы оранжевых апельсинов, желтых лимонов, пестрых ананасов, масса бананов и кокосовых орехов. На деревянных стойках разложены желто-зеленые манго — самые сочные, сладкие и нежные, на мой вкус, тропические фрукты. Рядом выставлены плоды папайи[15], по внешнему виду похожие на небольшие дыньки. Они очень приятны на вкус, как свежие, так и вареные — в компотах. Родина папайи, или дынного дерева, — Америка. В Африку оно попало в XVIII веке.

Продаются также небольшие пучки крупных пестры? семян, так называемых орехов колы[16], снимающих усталость.

Но ни яблок, ни винограда, ни груш, ни слив не увидишь. В тропиках они не растут. Им здесь жарко. Да и апельсины и лимоны в тропиках мельче, кислее и не так ярки по цвету кожи, как выросшие в субтропической климате. В тропиках им вредят избыток тепловых лучей и недостаток ультрафиолетовых.

Вообще же, с моей точки зрения, тропические фрукты уступают по разнообразию, вкусовым качествам и аромату тем фруктам, которые выращиваются в СССР.

Ассортимент овощей также отличается от привычно го для нас. Между тем в питании населения районов Тропической Африки большую роль играют крахмалоносные корнеплоды. Но картофель, например, в район Конакри не сажают; картофель здесь лишь привозной мелкий, из местечка Мали на севере Гвинеи. Развести его в равнинной прибрежной Гвинее не удалось из-за высокой температуры, но в более гористой части страны, в окрестностях Далаба, первые опыты по выращиванию картофеля оказались удачными. Пока же картофель заменяется целым рядом других овощей, близких к нему: как по своим питательным качествам, так и по вкусу.

Плантация дынного дерева — папайи. Плоды на стволе (каулифлория)

Такими овощами был завален рынок, на который мы пришли. Назовем прежде всего маниок[17], батат, или сладкий картофель[18], ямс[19] и таро[20].

Клубни всех перечисленных растений были или объемистыми образованиями, имеющими неправильную кругло-овальную форму, несколько напоминающую картофель, но только большей частью гораздо крупнее, или походили на вытянутые, палкообразные, толстые, суковатые отрезки стволов кустарников и деревьев. В каждом гвинейском хозяйстве около дома всегда можно было увидеть посаженным какое-нибудь из названных, овощей.

Все перечисленные растения, кроме таро, — истинные корнеплоды. Вместилищами запасных питательных веществ: крахмала, сахара и др. — служат у них утолщенные видоизмененные корни, преимущественно боковые. И лишь у таро клубни образуются на окончаниях корневищ, которые, как известно, представляют собой видоизмененные стебли.

В общем, надо сказать, что овощной рынок выглядел бы довольно однотипно и скучно, если бы не оживляло его большое количество красного перца, помидоров и корзин с крупными грушеобразными зелеными авокадо[21], служащими прекрасной закуской к ужину и обеду. По обилию витаминов авокадо не имеет себе равных в растительном мире.

Еще бросаются в глаза огромные, величиной с голову человека, соплодия масличной пальмы, утыканные темно-красными плодами, похожими по форме и величине на финики, которые местное население ест сырыми или вываривает из них пальмовое масло, идущее в пищу. Говорят, что оно лучше нашего подсолнечного.

Но вот капусты и огурцов нигде не было. Увы, они не любят тропиков. Капусту только начинают сажать на опытных участках.

Рыбный рынок находится несколько в стороне от трех, расположенных в центре города. Он тоже очень интересен, особенно если попасть туда вскоре после доставки на него пойманной в море рыбы. Здесь можно увидеть огромных скатов, мелких акул, употребляемых в пищу, и некоторых уродливых морских крупных и мелких рыб. При удаче можно подивиться на рыбу-пилу и на молот-рыбу.

В общем, впечатлений от посещения четырех рынков в Конакри осталось очень много. Все они красочны, ярки, наполнены говором, смехом, всюду спорят, торгуются, приходят, уходят, покупают. Это калейдоскоп не только товаров, но и людей.

Но есть еще один, особый вид уличной торговли в Конакри. Это так называемый «уродный ряд», состоящий из четырех-пяти открытых ларьков. Откуда же произошло такое название? Видимо, от слова «урод», хотя торгует этот рынок интереснейшими вещами: резными из дерева статуэтками, куклами, масками, различными местными кустарными изделиями, но нередко можно увидеть здесь и шкуры питонов и другие редкостные вещи.

Меня особенно привлекали сюда подписанные рисунки африканских художников на листках черной бумаги среднего размера. На них с необыкновенной лаконичностью передавались форма, движение и внутреннее содержание изображаемого. Я не назвала бы эти рисунки абстрактными. Они были реалистичны, но необыкновенно оригинальны по своему восприятию внешнего мира. Несколько линий, несколько мазков — и перед вами вставало реальное и в то же время почти фантастическое, притягивающее к себе изображение. Краски же рисунков всегда были яркими, но не назойливыми и не вульгарными.

От этих простых ларьков, где продавались названные завораживающие вас рисунки, было трудно оторваться. Ike здесь вызывало интерес, все волновало, все хотелось внимательно посмотреть и запомнить.

В дальнейшем нам пришлось познакомиться, частично на месте, частично уже по литературе в Москве, с изумительной резьбой африканских умельцев по дереву, со всемирно известными бронзовыми скульптурами Бенина[22] и замечательными масками различного назначения, созданными многочисленными племенами Тропической Африки.

Многое, очень многое можно было бы написать о замечательном и очень разностороннем африканском искусстве.

Но описание впечатлений от всего виденного и почерпнутого из литературы выходило бы за пределы тематики настоящей книги, и поэтому мы скажем лишь очень немного о том художественном творчестве африканцев, которое так пленило нас, когда мы бродили по гвинейским рынкам, в Конакри.

Те скромные, но полные обаяния, чудесные, яркие рисунки на листах черной бумаги, о которых только что было упомянуто, служили образцами художественной школы Пото-Пото, знаменитой в настоящее время не только в Африке, но и в Европе и в Соединенных Штатах.

Это своеобразное искусство, «открытое» на рубеже XIX и XX веков, своими истоками имело, возможно, народную живопись пигмеев, живущих и в настоящее время в тропических лесах реки Итури, притока Конго. Постепенно из указанного «открытого» искусства возникла своя оригинальная школа Пото-Пото, которую возглавил французский художник Пьер Лодс.

Сейчас художники Пото-Пото сами управляют делами своей организации, сохраняя уважение и признательность к «мэтру», как они называют Лодса, за то, что он никогда не навязывал им иноземных методов и нужных концепций.

Но что означает Пото-Пото?

Таково наименование одного из африканских районов в Браззавиле — столице Конго. В переводе Пото-Пото означает песок или песчаный пляж, косу. Дело в том, что первоначально стесненные в средствах художники новой школы были вынуждены обосноваться на правом берегу реки Конго, разделенном многочисленными водными протоками, впадающими в океан, на множество мелких островков. Вот эти-то мелкие островки, издавна получившие наименование bora, или poto-poto, и дали название новому своеобразному, художественному стилю.

Но вернемся к нашему обозрению Конакри. Посмотрим, что делается на улицах столицы Гвинеи. Жизнь улиц с вереницами проходящих людей тоже требует к себе внимания, она тоже отражает в себе жизнь страны. И тем интереснее было вглядываться в лица прохожих и угадывать их мысли, вкусы, заботы.

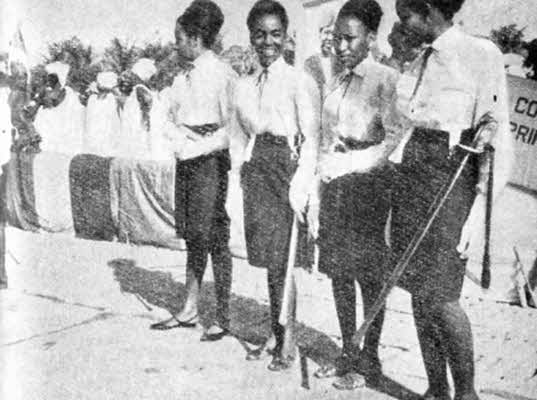

Группа женщин на улице в Конакри в повседневной одежде

Улицы Конакри не очень шумны; это и понятно — здесь мало громыхающих трамваев и троллейбусов. Автобусы тоже почти отсутствуют, такси же по сравнению с другими видами транспорта вносят меньше шума и суеты. Но людей на улицах Конакри все же много, и, одетые в яркие и пестрые одежды, они украшают город, словно цветы.

Преобладают женщины. Мужчин меньше. Большинство из них работают в учреждениях или заняты торговлей в ларьках и магазинах. А женщины реже связаны службой, равно как и торговлей, занимаясь ею в основном только на продуктовых рынках.

Я любила проходить пр улицам Конакри рано утром и любоваться редкими фигурами идущих женщин.

Надо сказать, что гвинейские женщины привлекательны: высокого роста, стройные и тонкие, с чертами ища, часто близкими к европейским, с живыми веселыми глазами, с уверенной, гордой осанкой, они невольно обращают на себя внимание. Гвинейки кокетливы. Их манера одеваться подчеркивает те преимущества, которыми их наделила природа.

Вместо юбок они носят так называемые пани, то есть куски ткани, которые не сшиваются, а только запахиваются сбоку и заправляются за пояс. Обернутые вокруг узких бедер пани красиво облегают фигуру.

Кофта, или камизоль, иногда свободно спускается с плеч до пояса, но чаще — это облегающий фигуру лиф, без рукавов, туго затянутый на спине молнией и глубоко вырезанный спереди и сзади. От лифа, от талии отходит вниз короткая, имеющая в ширину не более двадцати сантиметров, сборчатая или складчатая оборка.

На голове у женщин всегда высокие повязки. Повязки делаются из двух платков. Нет предела разнообразию фасонов этих повязок, украшающих гордо поставленную голову гвинейки. Но все же и на них существует известная мода. Мне рассказывали, что тот или иной фасон повязки имеет свое название.

Девочки повязок не носят, их короткие, курчавые, жесткие волосы матери заплетают в вертикально стоящие косички, которые, словно рожки, торчат во все стороны.

Мне довелось видеть, как делается такая прическа. Гребнем волосы разделяются на участки. Каждый участок обвязывается внизу толстой черной ниткой, которая затем вплетается в волосы. Этой же ниткой спирально, без пропусков, туго обвивается конец заплетенной тоненькой косички, так же как у нас обметывают петли. Для того чтобы сделать такую прическу, нужно потратить час времени, а сохраняется она неделю.

В зависимости от того, к какому племени принадлежит девочка, рядочки, разделяющие волосы на голове на участки, могут или располагаться параллельно друг другу, или образовывать квадратики, или расходиться от затылка звездой во все стороны.

На ногах у женщин сандалии и никогда никаких каблуков — увеличивать свой рост им не надо.

Иногда в торжественных случаях женщины надевают сверху так называемые бубу. Это два широких полотнища, скрепленных складками на плечах и стаченных с боков от пояса до пола.

Праздничная одежда женщин — бубу

В городах женщины никогда не ходят обнаженными, но в деревнях изредка мне приходилось видеть молодых девушек, до пояса не прикрытых одеждой. Один раз я встретила такую девушку на берегу моря в окрестностях Боффа. Она несла на голове большую вязанку хвороста и была красива в своей наготе.

Гвинейские женщины никогда ничего не носят в руках, а исключительно на голове. И чего только не кладут и не ставят на голову гвинейки, начиная от совершенно легких, невесомых вещей и кончая поклажей до пятидесяти килограммов весом.

Вы можете увидеть женщин, несущих на голове подносы с бананами, тазы, доверху заполненные апельсинами, ведра и кастрюли с водой, табуретки, большие узлы, вязанки дров или палок до метра длиной, корзины с бутылками.

Вместе с тем на голове с совершенно непонятной, необъяснимой и загадочной устойчивостью может, покачиваясь, удерживаться и одна тарелка с едой, завязанная в платок, и одинокая, стоймя поставленная, кошелка, и одна бутылка, и один положенный на голову зонтик, и одна маленькая банка с консервами.

Гвинейки все носят на голове

Мне приходилось видеть, как школьницы, расходясь после занятий, болтая и толкаясь или идя друг с другом в обнимку, несли на головах портфели или книги, причем один раз на стопке книг был даже поставлен пенал.

Возможно, что этот обычай все носить на голове и выработал у гвинейских женщин ту гордую посадку головы, которая так их красит.

Детей женщины тоже никогда не носят на руках, а подвязывают широкой полосой какой-либо ткани на спине у талии так, что ребенок сидит верхом на бедрах матери и при желании может вертеть головой и руками во все стороны. Но очень часто в такой позе ребенок и просто спокойно спит.

Надо заметить, что матери не обращают никакого) внимания на привязанного за спиной ребенка — они без всякой осторожности двигаются, наклоняются, повертываются, исполняя какую-либо работу. Ребенок же при этом болтается из стороны в сторону, головка наклоняется то вбок, то опрокидывается назад, то бьется о спину матери. Если же ребенок плачет, то и на это мать тоже никак не реагирует. А если ребенок очень маленький, то его головка даже не видна из-под повязки, которая держит его у пояса матери, и он сидит там, как в рюкзаке. Кормят женщины детей грудью не стесняясь, у всех на виду.

Скажем теперь несколько слов о тканях для женских платьев. В этом случае фантазия, в смысле как расцветок, так и рисунков, не знает границ. Возможно, это и закономерно, так как яркие цвета и броские рисунки более созвучны с солнцем и тропическим пейзажем Гвинеи, чем расцветка наших, может быть даже до некоторой степени скучная для тропических красок.

Итак, представьте себе, что перед вами бесчисленное количество кусков различных тканей для женской одежды.

Возьмем первый из них — черные и синие птицы летят по ярко-желтому фону.

Во втором — огромные белые рыбы плывут по темно-синей воде.

В третьем — раскрытые большие розовые зонтики несутся куда-то ввысь.

А дальше? А дальше — сорокасантиметровые крапчатые цесарки бегают по одноцветному полю.

Зеленые попугаи смотрят на вас голубыми глазами.

Луна и звезды рассыпаны по черному фону.

Желтые сердца заполняют черный фон.

Светлая материя, и на ней черные магнитофонные пластинки с надписью «твист».

Светлый фон сплошь покрыт большущими, удивленно смотрящими на вас, темными глазами.

Черный материал украшают или рассыпавшиеся белые ключи разной величины, или белые же буквы алфавита.

По кайме материи для пани важно шагает целый караван верблюдов.

Петухи, жирафы, тридцатисантиметровые пестрые бабочки, белые голуби, огромные ананасы — в расцветках резко контрастных к тому фону, на котором они изображены.

И наконец, круглые, сантиметров до пятидесяти в диаметре портреты Секу Туре и других политических деятелей Гвинеи, размещенные на тканях различных цветов.

Мужчины одеты скромнее и проще. В Конакри как на улицах, так и в учреждениях многие из них ходят в европейской одежде. Часто вы можете встретить мужчин в брюках и выпущенных сверху длинных белых рубашках.

Но все же, пожалуй, большинство предпочитают почти до земли длинную одежду с небольшим разрезом на груди, с расширяющимися книзу рукавами и с одним или двумя карманами выше пояса. Носят: и бубу — такие же, как женские, только стачечные не более как на двадцать пять-тридцать сантиметров от пола. На такое бубу идет не менее десяти метров ткани, и чаще всего его надевают в пятницу. Пятница у мусульман, или так называемая жума, отмечается не в честь или воспоминание какого-либо святого или события, а это день, специально посвященный объединенной, общей молитве, которая обычно происходит в двенадцать часов дня на открытом воздухе, но иногда и в мечети. Женщины тоже могут принимать участие в такой молитве, располагаясь рядами, как мужчины, но только всегда сзади них. Вообще же каждый правоверный мусульманин должен молиться пять раз в день: на рассвете, в полдень, часа в три дня, на закате солнца и вечером, после того как погаснет заря и стемнеет. Надевается бубу также и в другие праздничные дни.

Расцветка бубу может быть самая разнообразная, но чаще всего носят одноцветные бубу — белые, розовые, лиловые, или же полосатые. Наиболее распространены белые бубу. Темные встречаются реже.

Часто мужчины надевают на голову небольшую фетровую шапочку или же пользуются матерчатым, довольно высоким, цилиндрической формы убором, большею частью белого цвета.

Мужчины в отличие от женщин никогда не носят на голове вещей домашнего обихода. По более тяжелую поклажу, например большие кули, вязанки дров, они переносят, как и женщины, на голове. Изредка мне это приходилось наблюдать во время путешествий по стране, но почти всегда вне пределов городов. Говорят, что таким способом мужчины способны нести груз до ста килограммов весом.

Праздничная одежда мужчин — бубу (две фигуры на переднем плане) и каждодневная (фигура справа от них)

Проделав описанный маршрут по городу и сочтя, что за один день я уже получила достаточно интереснейших для меня впечатлений и наблюдений, я направилась потихоньку пешком в «Камайенн», стараясь, однако, запомнить по дороге все, что привлекало мое внимание.

И вот сразу же, выйдя за пределы центральной части Конакри, я заметила, что какие-то белые предметы разостланы на многих лужайках, а иногда и просто на земле около тех домиков-каз, о которых уже говорилось раньше. Оказалось, что таким образом в Гвинее сушат выстиранное белье. Его не развешивают на веревках, как у нас, а расстилают прямо на земле. Тропическое солнце достаточно быстро высушивает ткань, а вместе с тем до известной степени и дезинфицирует ее.

Но снова через несколько шагов я остановилась. Мое внимание привлекли мальчики семи-восьми лет, рядочком сидящие и старательно что-то обводящие краской на небольших деревянных досках, которые они почтительно держат в руках. Я подошла к ним и стала расспрашивать, что они делают. Это были школьники; они знали французский язык, что позволило легко с ними объясниться.

Оказалось, что на досках вырезаны по-арабски стихи— выдержки из Корана[23], которые должны выучить наизусть эти дети. В Гвинее свыше восьмидесяти пяти процентов населения мусульмане. Каждую пятницу, проезжая в обеденное время из «Камайенна» в нашу столовую в городе, мы могли наблюдать, как мужчины, все в праздничных белых бубу и белых же шапочках, стоят на молитве двумя длинными рядами на противоположных сторонах одной из боковых улиц.

Позднее такое же уважение к религии я замечала, присутствуя на молениях во время мусульманских праздников, которые мне довелось наблюдать в Гвинее. А путешествуя по стране, я могла видеть, как водитель нашего автобуса на закате солнца всегда останавливал машину, чтобы расстелить циновку и в течение получаса помолиться Аллаху.

Еще один пройденный квартал — и вдруг неожиданно стайка гвинейских ребятишек, в трусиках, один другого меньше, с задорными рожицами, неудержимо радостных и веселых, выбегает мне навстречу. «Все хорошо!», «Все хорошо!» — вопят они по-французски. Надо сказать, что гвинейские малыши чрезвычайно симпатичны. Они не навязчивы, не пристают и не надоедают вам никакими просьбами, и поэтому устоять против их жизнерадостного, искреннего и бескорыстного восторга при встрече с вами совершенно невозможно, особенно когда они начинают здороваться, протягивая вам свои крохотные ручонки.

Но постепенно мой путь приблизился к концу. Вот и отель.

Однако что же это делается у нас на площадке перед входом? Почему такое стечение народа вокруг какого-то человека, который держит в руках большой холщовый мешок, где что-то энергично ворочается, изгибаясь? Подхожу и узнаю — местный житель принес в отель продавать пойманного им питона[24]. Заглядываю с любопытством в мешок. Там большая змея длиной примерно в два метра и сантиметров тридцать-сорок в поперечнике. Она неяркой раскраски с темноватыми, грязно-желтыми пятнами по всему телу. Обладатель питона рассказывает, что поймал его в лесу, недалеко от «Камайенна».

Питонов вообще в Гвинее очень много. В одно из воскресений двое наших преподавателей из Политехнического института ездили ловить рыбу, и им посчастливилось увидеть двух питонов. Один лежал, вытянувшись, на суку дерева и подстерегал добычу, а другой поместился рядом с ним на соседней ветке, обвившись вокруг нее.

Питонов покупают ради их красивой кожи, но они также идут и в пищу. Жареные питоны очень вкусны, напоминая по вкусу цыплят, только их мясо нежнее.

Питоны считаются безвредными. Их иногда держат в домах и кладовых, чтобы они истребляли крыс. Такие питоны часто становятся совсем ручными. Считается также, что питоны отпугивают ядовитых змей. Рассказывают, что, приживаясь в домах, они как няньки оберегают детей от ядовитых змей.

Интересный случай произошел с питонами в доме, где квартировали сотрудники нашего Политехнического института. У кого-то из жильцов исчезли два живших у него питона. Змеи, забравшись на чердак, поселились там и начали шуметь. Жильцы сначала думали, что их беспокоят крысы. Но однажды кто-то из квартирантов, выдвинув ящик своего комода, с удивлением и понятным испугом обнаружил в нем свернувшуюся в клубок змею. Оказалось, что один из исчезнувших питонов опустился с чердака и устроился в понравившемся ему ящике. После этой находки все шумы на чердаке прекратились.

Питаются питоны главным образом млекопитающими, а также птицами, большими ящерицами и жабами. Крупные могут заглатывать таких животных, как шакалы, леопарды, молодые кабаны и т. д. Питоны поменьше довольствуются мелкими млекопитающими, птицами, а молодые особи — ящерицами и насекомыми.

Добычу они ловят, хватая ее зубами и одновременно сжимая кольцами своего тела. Проглоченная добыча переваривается постепенно и медленно, обычно в течение четырех-пяти дней.

Позволю себе добавить к рассказанному, что, несмотря на очень распространенное мнение, что питоны безобидны, в специальной литературе все же есть указания на случаи, правда редкие, нападения очень крупных питонов на человека. Так, Р. Бломберг, профессиональный зверолов, поставляющий живых змей, крокодилов, черепах и ящериц различным зоопаркам, в своей книге «Змеи-гиганты и страшные ящеры» (М., 1966), ссылаясь на голландского зоолога Феликса Копштайна, рассказывает о двух случаях нападения питонов, закончившихся гибелью людей: шестиметровый питон заглотал четырнадцатилетнего мальчика, а десятиметровый — взрослую женщину.

Кроме того, автор этой популярной книги сообщает, как в Индонезии один из рабочих его партии, отправившись на охоту, едва спасся от удава. Пробираясь через джунгли, он слишком поздно заметил огромного питона на ветке дерева, который молниеносно бросился на него сверху, обвил и начал душить. Охотнику удалось отбиться от змеи, но все же у него оказались сломанными несколько ребер, и он долго болел.

Питоны яйцекладущи. Самка из породы крупных питонов может откладывать до ста семи яиц (величиной до девяти сантиметров), и, чтобы ускорить развитие зародыша, некоторое время лежит, обвившись вокруг яиц, согревая их своим телом.

Удавы распространены главным образом в жарких странах. Большинство видов обитает в тропических лесах.

Питоны получили свое имя от мифического змея Пифона, обитавшего, согласно греческой мифологии, вблизи города Дельф. В мифе рассказывается, что Пифон был убит Аполлоном, за что последний получил наименование Пифийского. По имени Пифона Дельфы и дельфийский храм назывались Пифо, а прорицательница при храме бога Аполлона в Дельфах — пифией. Пифон считался охранителем Дельфийского оракула.

Итак, встреча с живым питоном, пойманным на воле, в лесу, тут же рядом с тем местом, где я сама жила, ознаменовала мой первый свободный воскресный день в Конакри. Я видела живого, «дикого» питона. Это было просто невероятно. Так завершился этот день и без того уже полный интереснейших, волнующих переживаний. Он наполнил меня радостью знакомства с новым для меня миром.

Свое следующее воскресенье в Конакри я провела в Ботаническом саду — «Саду Камайенн», как его здесь называют.

С искренним чувством благодарности вспоминаю я свои посещения Ботанического сада. Сад находится в нескольких минутах ходьбы от отеля «Камайенн», и это давало возможность часто посещать его даже при большой ограниченности свободного времени.

Первые недели по приезде в Гвинею я много часов проводила в саду, знакомясь с мало известной мне тропической флорой.

Почти все виды растений, с которыми впоследствии мне довелось встретиться, так сказать, «на воле», я впервые увидела здесь. Баобаб, сейба, саговники, деревья: тековое, кайя, гевея, какао, калебассовое, антоклейста, музанга, спатодея, поинциана и многие, многие другие стали для меня уже старыми знакомыми к тому времени, когда я встретила их впервые в природных условиях.

Лично для меня Ботанический сад был чем-то вроде живого атласа растений и очень помог мне должным образом и с пониманием использовать то, что мне посчастливилось увидеть позднее, во время своих путешествий по Гвинее.

В саду были собраны растения не только Тропической Африки, но и других тропических стран, что позволяло широко познакомиться вообще с тропической флорой.

Несомненно, Ботанический сад в Конакри представляет огромный интерес для его посетителей, знакомя их с растительным миром тропиков.

Обладая богатейшим флористическим материалом, он может оказать существенную помощь в познании природы Гвинеи.

И многие скажут ему за это спасибо.

Политехнический институт. Перед нами на открытой площадке красивый, лаконичный, выдержанный в современном архитектурном стиле первый из трех, следующих друг за другом, головной корпус Политехнического института в городе Конакри — столице Гвинейской Республики.

Огромная мозаика с изображением человека, разрывающего сковывающие его цепи, искрится яркими цветами в лучах тропического солнца. Эта мозаика украшает главный вход в институт.

Перед зданием института со скромных постаментов смотрят на вас благородные, суровые лица двух людей, которых чтит Гвинея. Они отстаивали свободу страны в эпоху наступавшего на нее колониализма.

Политехнический институт. Главный вход

Один из них, Альмами Самори Туре, — дед теперешнего президента республики Секу Туре, вождь племени малинке, которое активно боролось против французов, талантливый военачальник, организатор сопротивления против французов и образец высокого африканского патриотизма. Попав в плен, Альмами Самори Туре был сослан на один из островов маленького государства Габон, где он и умер. Это было уже в XX веке.

Другой, Альфа Я-й-я, из племени фульбе. Это был одаренный полководец, патриот и вдохновитель борьбы за независимость Гвинеи. Он умер тоже в изгнании в Порт-Этьенне (Испанская Сахара).

Политехнический институт был построен при дружеском содействии Советского Союза и начал функционировать в 1963 году. В 1968 году в Конакри состоялась торжественная церемония по случаю первого выпуска студентов этого высшего учебного заведения, на котором присутствовал президент Гвинеи. Согласно решению, принятому Политбюро Демократической партии Гвинеи, первому выпуску студентов в числе пятидесяти трех человек было присвоено имя В. И. Ленина, чтобы отметить волю Гвинеи к содружеству и подчеркнуть признательность Стране Советов.

Политехнический институт — военизированное учебное заведение. И надо сказать, что дисциплинированность и подтянутость студентов приятно обращают на себя внимание. Мне, например, никогда не приходилось наблюдать ни толкотни, ни шума, ни крика в студенческой толпе в перерывах между лекциями.

Все студенты носят одинаковую форму светло-бежевого цвета с головным убором в виде бескозырок с двумя традиционными ленточками сзади. В большинстве случаев высокие и стройные, студенты красиво выглядят в своих хорошо пригнанных и выутюженных костюмах. Ио особенно красива светло-синяя, обшитая галунами и украшенная аксельбантами парадная одежда учащихся. Можно залюбоваться, когда видишь, как в торжественных случаях они дефилируют в ней стройными рядами с саблями наголо.

Студенты получают от государства бесплатно жилище, питание, одежду и сверх того небольшую стипендию на личные расходы.

В институте имеются следующие факультеты: общеобразовательный, или подготовительный, на котором преподаются физика, химия, математика; геологический; агрономический; инженерно-строительный; историко-экономо-общественно-искусствоведческий.

Срок обучения в институте от четырех до шести лет в зависимости от факультета.

Студенты очень чувствительно относятся к оценке своих знаний и искренне огорчаются, если получают снижение привычного балла за свою работу. Получить же отличную отметку в Гвинее нелегко. Кроме устного экзамена студент должен написать несколько раз в году отчет — сочинение на заданную тему по курсу лекций.

В Гвинее принята двадцатибалльная оценка знаний. Оцениваются не только знания предмета, но и умение его изложить. На письменных проверках учитывается также грамотность и оформление работы.

Отметка ниже девяти баллов считается неудовлетворительной. Начиная с девяти балл расценивается как удовлетворительный.

Надо сказать, что высшей отметкой — двадцать баллов — почти никогда не оценивается работа студента, так как считается, что совершенных знаний у студента быть не может; обычно больше восемнадцати баллов ни за устные ответы, ни за письменные работы преподаватели не ставят.

Практикуемое в Гвинее выведение отметок по двадцатибалльной системе заимствовано из Франции, и нам, русским преподавателям, оно казалось слишком сложным, а главное, далеко не совершенным по существу.

Выведение отметки по этой системе, например, за сочинение как чего-то среднего из таких неравноценных показателен знаний студентов, как содержание написанного, его изложение, сделанные грамматические ошибки и чистота написания, вряд ли можно считать правильным; точно так же вычисление средней отметки за год, которое производится на основании тоже весьма спорных показателей, одинаково встречало веские возражения среди преподавателей.

Кроме того, сам метод исчисления балла настолько сложен, что не сразу усваивается даже преподавателем, который должен им пользоваться.

За какие-либо провинности со студентов взыскивается в институте очень строго. Они должны без малейшего опоздания приходить на лекции, а также на экзамены и вообще аккуратно следовать распорядку, принятому в институте.

Остановлюсь теперь немного на моих личных впечатлениях от работы с гвинейскими студентами.

Два раза в неделю я регулярно встречалась со слушателями моих лекций. Их было немного, и мы занимались в маленькой аудитории, что способствовало установлению непринужденно-товарищеских отношений между нами.

И вот до сих пор я вспоминаю об этих встречах с гвинейскими студентами с радостью, потому что каждый раз я видела не обязательное, формальное внимание к моим лекциям, а настоящий, искренний интерес узнать что-то новое, полезное для своей будущей деятельности.

Стремление к знанию в стране огромно. И все то, что в какой-то мере расширяло познания моих слушателей, воспринималось ими с трогательной благодарностью. Это невольно вызывало и у преподавателя ответное желание как можно ближе и душевнее отнестись к запросам студентов.

Гвинейские студенты очень страдают от недостатка учебников и поэтому стараются как можно больше записывать на лекциях. Буквально все студенты ведут записи. Хочется отметить особую группу слушателей — это мечтатели. Иногда лекция захватывает их настолько, что они даже записывать перестают, не отрывают глаз от лектора, а в перерыв между лекциями подходят и точно по секрету сообщают: «Было так интересно, что до старости этого не забыть».

Гвинейцы очень чувствительны к вниманию и всегда отвечают на него искренней дружбой.

Я никогда не забуду того шума, крика и восторженных приветствий тех же студентов, моих слушателей, когда мы однажды в каникулярное время случайно встретились в Лесной Гвинее.

С точно таким же теплым чувством я вспоминаю о знакомстве с сотрудниками местного туристического общества. Каждый раз, когда я, собираясь в какое-либо путешествие, приходила в контору этого общества, все меня встречали так приветливо и так радовались, что я интересуюсь их страной и хочу как можно больше увидеть и узнать о ней, что это и с моей стороны вызывало ответное, дружески благодарное чувство к людям, так старавшимся дать мне возможность побольше посмотреть и наилучшим образом понять то, что я вижу.

Даже не часто встречающийся со мной один из служащих в приемной отеля всегда останавливал меня и интересовался, что нового я узнала за то время, пока мы не беседовали.

А как нас всюду радостно принимали, когда мы, как туристы, посещали отдаленные от Конакри места Гвинеи! Порою целая деревня выстраивалась с двух сторон по пути нашего следования, и мы все бурно аплодировали друг другу.

Часто для нас устраивались танцы на воздухе под музыку местных инструментов или давались акробатические представления, поражавшие своими фантастическими трудными номерами.

В праздник жертвы[25], который считается первым по своей значимости у мусульман, нас угощали зажаренным на вертеле барашком, как того требовал обычай.

Я уже отметила, что гвинейцы очень чувствительно реагируют на доброе отношение к их стране, что бесспорно говорит о развитом у них чувстве национальной гордости.

Мне пришлось видеть прощальные письма, написанные туристическим обществом их уезжающим иностранным клиентам. Это были письма, которые сочетали в себе европейские изысканные выражения и задушевную простоту и искренность. В них общество выражало признательность за интерес, проявленный к познанию их родины.

Еще вспоминается мне 7 февраля, проведенное в Конакри. Это был женский праздник, день, посвященный памяти Альфа Камара М’Балиа — женщины, пожертвовавшей своей жизнью во имя независимости Гвинеи.

Гвинейцы помнят своих героев и благодарны им.

Вся площадь перед Политехническим институтом была заполнена народом. Здесь находилась трибуна. Перед трибуной выступали с речами приехавшие представители соседних африканских государств, проходили бесконечные ряды различных женских организаций, крохотные девчурки из начальных школ в белых форменных платьицах, с многочисленными, как рожки торчащими вверх коротенькими косичками на головах, подражая взрослым, старательно чеканили перед трибуной свой шаг. У выставленных портретов членов правительства несли почетный караул девушки в черных юбках, белых блузках, белых перчатках и с саблями наголо. А в руках демонстрантов колыхались в воздухе плакаты с изображением слона — эмблемой Демократической партии Гвинеи.

Кончился парад, начались народные танцы. Заиграл женский оркестр из национальных инструментов, и гвинейцы — любители веселья и танцев — закружились в увлекательной пляске.

Так вспоминала Гвинея Альфа Камара М’Балиа — свою национальную героиню.

Летят крыланы[26]. Каждый день заходит солнце на западе. Каждый день его красный диск подходит к горизонту и опускается в воды океана. Но не каждый день небо становится после этого красно-лиловым, а пальмы черными силуэтами выступают на этом фоне. Но когда это случается, мир теряет свою реальность и превращается в чудесную, фантастическую сказку. Все меняется кругом, меняется, как в театре, когда вновь открывается спущенный занавес и нежданно появляется перед вами нечто небывалое, несказанно прекрасное, вызывающее бурю аплодисментов зрителей.

В природе часто происходят такие же чудеса, но не всегда мы их видим и не всегда успеваем воспринять их взволнованным сердцем. Но тот, кто созерцал пожары солнечных закатов в тропиках, никогда не забудет величия и очарования потрясающей красоты их великолепных, роскошных красок.

И вот тогда-то, тотчас после заката, и начинают летать крыланы. Крыланы — это по виду большие летучие мыши с огромными крыльями, но не узкими на концах, как у птиц, а широкими, как натянутые паруса кораблей. Крыланы летят медленно, точно шлепая своими парусами по багровому небу. У них не видно хвостов, как у птиц. Это — «дьявольские твари», как называют их гвинейцы.

Сначала далеко, далеко появляются в небе бесчисленные мелкие черные точки. Приближаясь и увеличиваясь в размерах, они становятся крылатыми существами, и наконец тысячи, сотни тысяч, целые сонмы их безмолвно, в полной тишине несутся в небе перед моим балконом в отеле «Камайенн», неслышно опуская и поднимая вверх свои паруса-крылья.

Они летят с запада, с островов Лос, где они встречают утро и направляются ночевать к северу на материк. У них всегда неизменно одна и та же дорога. Точно следуя чьему-то неизвестному, властному зову, спешат они через все небо и бесследно исчезают, сливаясь с синевой горизонта вдали.

И кажется, что даже мои грифы, устроившиеся на ночлег на сейбе перед моим балконом, встревожены происходящим. Правда, они сидят неподвижно и их сутулые плечи, как всегда, подняты высоко, но они изредка медленно поводят из стороны в сторону своими головами на длинных голых шеях и, точно так же как и я, созерцают бесшумно пролетающих мимо них темных крыланов.

Процессия школьниц перед трибуной на площади Политехнического института в день памяти Альфа Камара М'Балиа

Почетный караул у портретов членов правительства перед трибуной

Крыланы летят не останавливаясь.

Только в середине декабря, когда начинают цвести сейбы, крыланы, отделяясь небольшими группами от общей стаи, делают около меня остановку, чтобы полакомиться цветами сейбы.

Садясь на ветки, они тотчас опрокидываются вниз головами и, быстро перебирая ногами и сливаясь в темноте, растекаются по низу ветвей, точно струйки воды, устремляясь к тем местам, где больше пищи.

Они так быстро движутся и так быстро становятся незаметными, переходя с ветки на ветку, что можно подумать, будто падают они в какой-то чудесный ящик, через который проходит бесконечный движущийся ремень, увлекающий их вслед за собой. Но нет, они никуда не исчезают. Вот снова те же самые крыланы щиплют цветы и даже тихонько трещат, ссорясь между собой из-за лучшего места.

Трудно оторвать взгляд от этих странных, бесшумно летящих существ. Зрелище живых созданий, неизменно и безмолвно стремящихся к какой-то определенной, но невидимой и неведомой для нас цели, всегда гипнотизирует, зачаровывает и волнует глубоко.

Двадцать-тридцать минут длится этот поток крыланов перед моими глазами. В нем есть что-то впечатляющее, даже мистическое, и, невольно вспоминаешь слова Антуана де Сент-Экзюпери («Маленький принц»), что «самого главного глазами не увидишь», а воспримешь лишь сердцем, добавляю я от себя.

Краски заката потухли. Тропическая тьма упала на землю. Вот пролетел последний отставший крылан. Я ухожу со своего балкона.

Это Гвинея, думаю я.

Эти багряно-лиловые закаты с темными безмолвно несущимися крыланами издалека и в новую даль — это тоже Гвинея. Это Гвинея, уводящая в неизвестную прекрасную сказку.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ