Часть 1. Ленин. Первый из демиургов

1.1. Против течения — из эмиграции в Петроград

Биографию Ленина не нужно представлять ни отечественному, ни зарубежному читателю. Его имя неотделимо как от теории российского большевизма, так и истории советского государства. Не менее прочно оно связано с первыми шагами движения левых радикалов, которое получило свое организационное воплощение в Коммунистическом Интернационале. Начнем с анализа доктринальных основ «мирового большевизма», о котором Ленин заговорил еще до основания Коминтерна.

С началом Первой мировой войны социалистические партии Европы, объединенные во Втором Интернационале, раскололись по национальному признаку, поддержав собственные правительства. Громкие слова предвоенных конгрессов о том, что международный рабочий класс ответит на военную угрозу всеобщей забастовкой и поставит вопрос о превращении империалистической войны в гражданскую, т. е. начнет борьбу за завоевание власти, так и остались пустыми обещаниями. Лишь немногие представители левого крыла Интернационала, куда входили и российские социал-демократы, в августовские дни 1914 года сохранили верность ортодоксальному марксизму. Для этаблированных партий своих стран они представлялись чужеродным элементом, в условиях авторитарных режимов им доставалась львиная доля полицейских репрессий.

Ленин и его соратники прошли тяжелую школу внутрипартийной борьбы и личных конфликтов, фракция большевиков к началу мировой войны превратилась в самостоятельную организацию, хотя формально оставалась в рядах Российской социал-демократической рабочей партии. Было бы упрощением считать, что в основе раскола РСДРП лежали амбиции ее вождей, хотя и этот фактор не следует сбрасывать со счетов. Ленина отличала фанатическая приверженность ключевым положениям марксистской теории, он воспринимал ее как монолитное здание, из которого нельзя вытащить ни единого кирпичика. Следствием этого была его непримиримая борьба с любыми новациями теоретического плана в международном социалистическом движении, которые он трактовал как «оппортунизм», являвшийся в конечном счете следствием подкупа вождей социал-демократии со стороны буржуазии и правящих кругов своих стран.

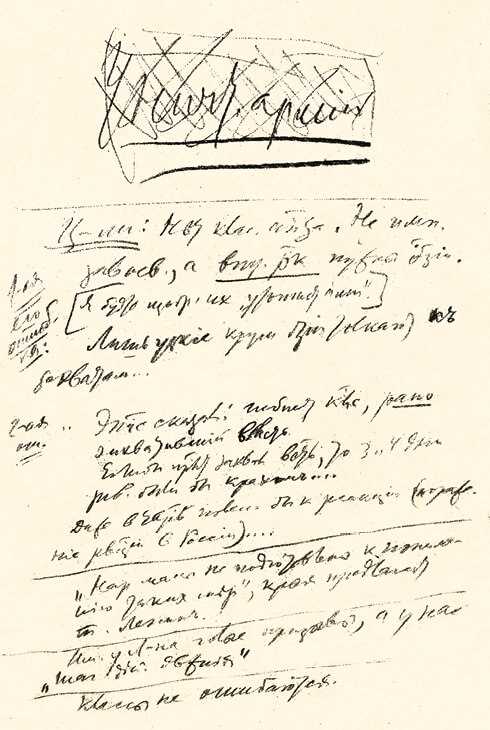

Владимир Ильич Ленин

Март 1919

[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 107. Л. 1]

Расценив поддержку ведущими партиями Интернационала военных программ своих правительств как предательство коренных интересов рабочего класса, Ленин уже в августе 1914 года призвал к созданию новой международной организации, в которую будут допущены только подлинные социалисты, не запятнавшие себя сотрудничеством с классовым врагом. «Измена социализму большинства вождей II (1889–1914) Интернационала означает идейно-политический крах этого Интернационала. Основной причиной этого краха является фактическое преобладание в нем мелкобуржуазного оппортунизма, на буржуазность коего и опасность давно указывали лучшие представители революционного пролетариата всех стран… Задачей будущего Интернационала должно быть бесповоротное и решительное избавление от этого буржуазного течения в социализме»[38].

За словами немедленно последовали дела. Находясь в швейцарской эмиграции, лидеры большевистского крыла РСДРП установили связи с зарубежными единомышленниками (многим из них также пришлось покинуть свою родину) и сформировали вместе с ними Циммервальдское движение, которое осталось на платформе пролетарского интернационализма, сохранив лозунг революционного выхода из империалистической войны. То, что в манифестах довоенных конгрессов формулировалось достаточно абстрактно, Лениным было сказано вполне определенно и даже грозно: «Долой поповски сентиментальные и глупенькие воздыхания о „мире во что бы то ни стало“! Поднимем знамя гражданской войны! Империализм поставил на карту судьбу европейской культуры: за данной войной, если не будет ряда успешных революций, последуют вскоре другие войны»[39].

Ленин угадал главное: то, что европейский характер войны и примерное равенство сил двух противостоящих коалиций сделают ее чрезвычайно затяжной и кровопролитной. То, что на первых порах казалось причудой политических маргиналов, на третьем году боевых действий обрело притягательную силу для широких народных масс, облаченных в солдатские шинели. В странах Антанты и Четверного союза создавались левые социалистические партии, которые начертали на своих знаменах пацифистские лозунги, осторожно говоря и о возможности революционного выхода из войны.

И здесь Ленин вновь поставил чистоту принципов выше организационного единства. В Швейцарии появилась Циммервальдская левая, сторонники умеренного пацифизма в рядах рабочего движения, называвшие себя центристами, получили уничижительную кличку «соглашателей». В отличие от своих соседей справа большевики вместе со своими зарубежными единомышленниками напрочь отвергали мысль о возможности завершения войны без пролетарской революции в передовых странах Европы.

Ленин раздувал инстинкты насилия, высвобожденные ожесточением мировой войны, обращаясь к абстрактному рабочему со следующими словами: «…тебе дали в руки ружье и великолепную, по последнему слову машинной техники оборудованную скорострельную пушку, — бери эти орудия смерти и разрушения, не слушай сентиментальных нытиков, боящихся войны; на свете еще слишком много осталось такого, что должно быть уничтожено огнем и железом для освобождения рабочего класса, и, если в массах нарастает злоба и отчаяние, если налицо революционная ситуация, готовься создать новые организации и пустить в ход столь полезные орудия смерти и разрушения против своего правительства и своей буржуазии»[40].

Эпоха революций началась еще до завершения Первой мировой войны. Она открылась свержением самодержавия и вернула лидеров большевизма не только на родину, но и на авансцену истории, переведя сформулированные в швейцарской эмиграции лозунги в плоскость практических задач. Уже в «Апрельских тезисах» Ленин потребовал от партии взять на себя «инициативу создания революционного Интернационала, Интернационала против социал-шовинистов и центра»[41].

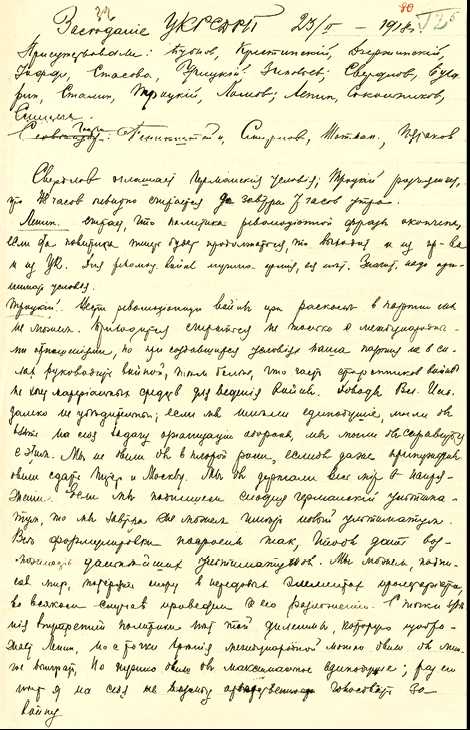

Первоначальный набросок «Апрельских тезисов», написанный В. И. Лениным в поезде по пути в Петроград

3(16) апреля 1917

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4535. Л. 1–2]

Летом — осенью 1917 года тезис о том, что «нарастание всемирной революции неоспоримо» и российскому пролетариату нужно сделать лишь решающее усилие для того, чтобы зажечь революционный пожар в Европе, присутствует едва ли не в каждой из ленинских работ. Его оппоненты, в том числе и в рядах его собственной партии, справедливо указывали на то, что отдельные примеры братаний на фронте, забастовок и правительственных кризисов в воюющих странах еще не гарантируют превращения империалистической войны в гражданскую.

Ленин продолжал свято верить в то, что рабочие Европы не останутся равнодушными к судьбе своих российских товарищей. «Мы верим в революцию на Западе. Мы знаем, что она неизбежна, но, конечно, нельзя по заказу ее создать… Декретировать революцию мы не можем, но способствовать ей можем и мы. Мы поведем в окопах организованное братание, поможем народам Запада начать непобедимую социалистическую революцию»[42]. Близко общавшийся с ним польско-германский социалист Карл Радек подчеркивал, что сразу по приезде в Россию Ленин начал форсировать «создание международной организации революционеров, подготовку вооруженного восстания», что продолжалось вплоть до советско-польской войны 1920 года[43].

После недолгой демократической интерлюдии большевикам удалось взять в свои руки судьбу Российской империи. Их тактика решающего штурма оказалась более успешной, нежели парламентская стратегия их вчерашних европейских соратников и покровителей. Ученики вскоре почувствовали себя учителями, Россия из окраины цивилизованного мира превратилась в полигон невиданного социального эксперимента. Лозунг «Сделаем, как в России» получил огромную притягательную силу среди трудящихся стран Европы, смертельно измученных тяготами мировой войны. Отныне именно этот пример превращался в главный фактор консолидации революционного крыла международного рабочего движения.

1.2. От Бреста до Берлина

Большевики в полной мере использовали «всемирный масштаб» для легитимации собственного захвата власти. Они неустанно агитировали российских рабочих и крестьян принять на себя мессианскую роль спасения Европы от ужасов войны, продолжавшейся вот уже четвертый год. В резолюции, принятой Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов 25 октября 1917 года, выражалась уверенность в том, что «пролетариат западноевропейских стран поможет нам довести дело социализма до полной и прочной победы».

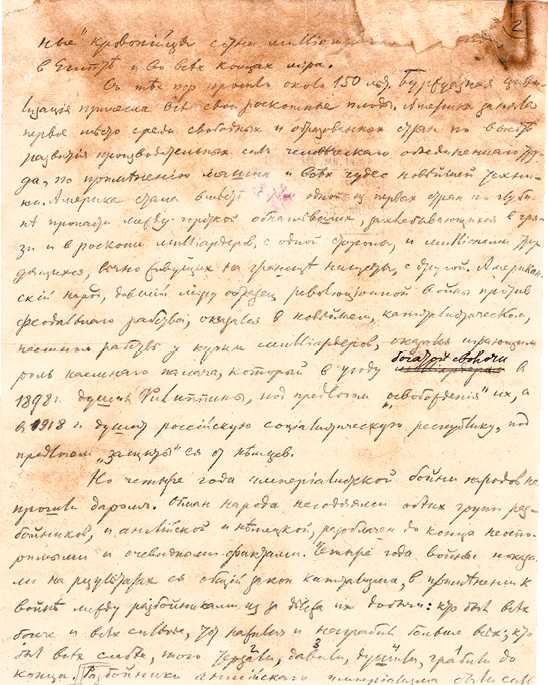

Протокол заседания ЦК РСДРП(б) с результатами голосования по вопросу о заключении мира с Германией

23 февраля 1918

[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 1а. Д. 412. Л. 5–8]

Пропаганда интернациональной солидарности трудящихся находила позитивный отклик среди солдат по обе стороны от линии фронта, которые подтверждали ее действенность своими братаниями. Стремясь поскорее приблизить завершение войны, они зачастую выдавали желаемое за действительное. Так, группа немецких военнопленных социал-демократов в Москве подписала 25 декабря 1917 года воззвание к немецким солдатам, находящимся на Восточном фронте, как «члены третьего Интернационала»[44].

В начале 1918 года Ленин посчитал, что его партия уже достаточно укрепилась у власти для того, чтобы обратиться к международно-революционной деятельности. Американский корреспондент А. Р. Вильямс, летом 1917 года прибывший в Россию и попавший под влияние большевистских идей, писал в своих мемуарах: январские митинги и собрания, в которых он сам принимал участие вместе с Лениным, были «прелюдией к Третьему Интернационалу, который не состоялся из-за Брест-Литовска и интервенции»[45]. Советская пресса давала совершенно фантастические материалы о том, что даже на далеких окраинах Европы трудящиеся приветствуют диктатуру большевиков. Так, «Известия» 3 мая 1918 года поместили заметку об открытии «Российского революционного консульства в Шотландии, во главе которого стоит известный коммунист, вождь британского пролетариата Джон Маклин», и о том, что данное событие сопровождалось митингом с участием 600–700 тысяч местных рабочих.

Из-за разрыва брестских переговоров по вине «левых коммунистов» идеи агитационного наступления в Европе были отодвинуты на второй план — новой российской власти пришлось срочно организовывать оборону Петрограда от наступавших германских войск. Еще летом 1917 года Ленин давал обещание ни при каких условиях не идти на сепаратный мир с Германией — «только соединившись, рабочие и крестьяне всего мира могут прикончить войну. Вот почему мы, большевики, против сепаратного мира, т. е. против мира только России с Германией. Сепаратный мир — глупость, потому что он не разрешит коренного вопроса, вопроса о борьбе с капиталистами и помещиками»[46].

Полгода спустя, став главой советского государства, именно Ленин выступил за скорейшее заключение такого мира, чтобы любой ценой спасти завоеванную власть. Внутрипартийный конфликт по этому вопросу стал тем горном, где революционные надежды переплавлялись в политический реализм. Фракция «левых коммунистов», которая на первых порах всерьез могла рассчитывать на большинство в партии, была просто шокирована столь резким поворотом вождя, считая это предательством принципов пролетарского интернационализма. Ленин в ходе дискуссий также глядел горькой правде в глаза, утверждая, что, подписывая мир с Германией, «мы делаем поворот направо, который ведет через весьма грязный хлев, но мы должны его сделать»[47].

Ленину приходилось не только громить левых оппонентов, делавших ставку на революционное наступление любой ценой, но и успокаивать членов ЦК, которые шли вместе с ним, но остановились в нерешительности перед воротами «грязного хлева». Одним из них был будущий Председатель Коминтерна Г. Е. Зиновьев, предпочитавший говорить о «тяжелой хирургической операции», которая ослабит революционное движение на Западе и усилит позиции германской военщины[48]. Лидер РКП(б) отреагировал достаточно жестко, увидев в такой позиции скрытую поддержку линии Троцкого: «Если мы верим в то, что германское движение может развиваться немедленно в случае перерыва мирных переговоров, то мы должны пожертвовать собою, ибо германская революция по силе будет гораздо выше нашей. Но суть в том, что там движение еще не началось, а у нас оно уже имеет новорожденного и громко кричащего ребенка, и если мы в настоящий момент не скажем ясно, что мы согласны на мир, то мы погибнем»[49].

Позже Зиновьев назвал причины колебаний — своих собственных и ленинских: «Если говорить ретроспективно, то ясно, что надо было заключать мир в ноябре… Конечно, стачки в Вене и Берлине нас слишком очаровали, и мы упустили момент»[50]. Речь шла о январских стачках рабочих оборонной промышленности в столицах Германии и Австро-Венгрии, в которых Москва увидела зарницы первого приступа европейской революции пролетариата. В острой борьбе Ленину в конечном счете удалось склонить на свою сторону большинство членов ЦК партии. 3 марта 1918 года «похабный» Брестский мир был подписан.

Надежды германских левых социалистов, объединившихся в группу «Спартак», на то, что Советская Россия ни при каких условиях не подпишет сепаратного мира с германской военщиной[51], сменились жестоким разочарованием. Как оказалось, большевики поставили государственные интересы выше своих интернациональных обязанностей, ибо заключенный мир означал затягивание мировой бойни и новые тысячи жертв на Западном фронте. Между Лениным и Розой Люксембург, чьи отношения не раз омрачались идеологическими конфликтами, пробежала еще одна трещина. Это скажется на отношении «спартаковцев» как к диктатуре большевиков, так и к образованию Коммунистического Интернационала.

Первая страница официальной публикации Брестского мира

3 марта 1918

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5424. Л. 1–9 об.]

Роза Люксембург

1910-е

[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 476]

Пойдя на заключение сепаратного мира, большевики не собирались отказываться от продвижения вперед дела мировой революции, в апреле 1918 года Ленин в ходе беседы с американским корреспондентом сказал, что кайзер Вильгельм не протянет и одного года[52]. Тот факт, что подписание мира с Россией принесет с собой не стабилизацию ситуации на восточных рубежах, а новые угрозы для победителей, понимали и в Германии. Хотя в Бресте был согласован взаимный отказ от враждебной пропаганды, стороны имели все основания не доверять друг другу. Представитель Верховного главнокомандования генерал Э. Людендорф потребовал от внешнеполитического ведомства не допускать открытия советского представительства в Берлине, предлагая разместить его на оккупированной территории в Ковеле или Бресте. «Для максималистов важно одно: использовать здание посольства для своей пропаганды»[53].

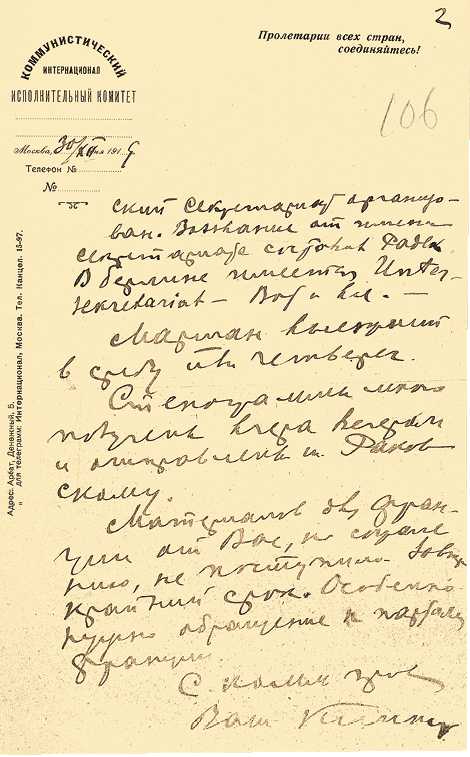

Письмо А. А. Иоффе В. И. Ленину о внутреннем положении в Германии

20 мая 1918

[РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2134. Л. 1]

Однако в споре военных и дипломатов победила точка зрения последних: в конце апреля в Берлин приехал персонал советского полномочного представительства во главе с Адольфом Иоффе. Он сочетал в своей работе защиту государственных интересов России и помощь немецким левым социалистам, хотя и был невысокого мнения об их способности взять власть в такой стране, как Германия[54].

Из соображений конспирации прибывавшие из Москвы лидеры РКП(б) встречались со своими немецкими соратниками на частных квартирах и в различных советских учреждениях. Предметом обсуждения на этих консультациях являлись ближайшие перспективы развития внутриполитической ситуации в Германии, причем россияне неизменно выносили из этих встреч представления, что собеседники настроены слишком оптимистически.

Можно не сомневаться, что гости из Москвы транслировали мысли, изложенные Лениным в письме американским рабочим, написанном 20 августа 1918 года. Вождь большевиков процитировал слова Чернышевского о том, что «историческая деятельность — не тротуар Невского проспекта».

Применительно к мировой социалистической революции это означало, что она не могла идти «легко и гладко, чтобы сразу было соединенное действие пролетариев разных стран, чтобы была наперед дана гарантия от поражений, чтобы дорога революции была широка, свободна, пряма, чтобы не приходилось временами, идя к победе, нести самые тяжелые жертвы, „отсиживаться в осажденной крепости“ или пробираться по самым узким, непроходимым, извилистым и опасным горным тропинкам»[55]. В переводе с поэтического на политический язык это означало, что деятели будущей революции должны иметь в своем арсенале любые методы борьбы за власть, а не уповать на парламентскую трибуну.

Письмо В. И. Ленина к американским рабочим

20 августа 1918

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 6989. Л. 1–19]

Переход большевиков к репрессиям по отношению к своим вчерашним союзникам — партиям меньшевиков и эсеров — был также связан с различиями в трактовке мировой пролетарской революции и места России в ней. Запрещение вначале оппозиционной прессы, а затем и политической деятельности самих партий обернулось июльским мятежом левых эсеров, сигналом к которому стало убийство германского посла Мирбаха. В условиях жесткой диктатуры никаких других средств борьбы, кроме вооруженных выступлений, у противников большевиков не осталось. Таким образом, партия левых эсеров, до Брестского мира входившая в советскую коалицию, попыталась спровоцировать разрыв советско-германских отношений и не допустить расширения интервенции в страну армий стран Антанты.

Советская печать, перешедшая под полный контроль агитпропа РКП(б), высмеивала надежды левых эсеров на то, что Антанта сможет стать «национальным союзником» новой России. «Некоторые Иванушки-дурачки, в том числе и из рабочего класса, возмущаясь германскими грабежами и расстрелами, готовы броситься в объятья англо-французской шайки»[56]. Подобная сделка не спасла бы революцию, но посеяла бы раздор между рабочими России и стран Антанты, утверждали большевики. Их внешнеполитический курс в конце Первой мировой войны продолжал исходить из аксиомы близкого мирового переворота, в ходе которого в крупнейших передовых странах установится пролетарская власть.

Доклады Иоффе свидетельствовали скорее об обратном, подчеркивая неготовность немецких социалистов к борьбе за захват власти. В докладе Ленину от 5 сентября 1918 года он писал: «Вы напрасно думаете, что я жалею денег, я даю им, сколько нужно, и постоянно настаиваю, чтобы брали больше, но ничего не поделаешь, если все немцы так безнадежны: к нелегальной работе и в нашем смысле революционной они просто неспособны, ибо большей частью они политические обыватели, которые пристраиваются так, чтобы избавиться от военной службы, цепко держатся за это, а революцию делают только языком за кружкой пива»[57]. Использовав провокацию, германское правительство разорвало дипломатические отношения с Советской Россией в начале ноября, буквально за несколько дней до краха монархии Гогенцоллернов.

На протяжении 1918 года, когда ставка делалась на перерастание империалистической войны в пролетарскую революцию, вопрос о практических шагах по созданию нового Интернационала Лениным не поднимался. Такая организация должна была возникнуть не до, а после победы пролетариата в большинстве стран Европы. До этого момента вождь РКП(б) полагал достаточным уже то, что «пример социалистической Советской республики в России будет стоять живым образцом перед народами всех стран, и пропагандистское, революционизирующее действие этого образца будет гигантским»[58].

1.3. Конец отступления

В подмосковном имении Горки, куда он прибыл 25 сентября 1918 года ввиду ухудшения здоровья[59], Ленин получил возможность личной «передышки», что дало ему время осмыслить события первого года партийной диктатуры. Отсутствие отработанного механизма принятия оперативных решений и скорейшего доведения их «на места», печальный опыт дискуссии вокруг Брестского мира, которая едва не стоила Ленину дела его жизни, показали, насколько неэффективным оказалось простое перенесение приемов внутрипартийной борьбы в государственную практику.

К осени 1918 года лидеру РКП(б) удалось выстроить работоспособную вертикаль власти. Именно к нему сходились все информационные каналы, именно он санкционировал любое важное решение. Его временный отход от дел, связанный с покушением Фанни Каплан, показал очевидные минусы подобной системы. В отсутствие вождя исчезла выстроенная им система сдержек и противовесов, тут же дали знать о себе личные амбиции его ближайших соратников.

В. И. Ленин во дворе Кремля на прогулке после ранения

Фотограф А. А. Неволин

16 октября 1918

[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 53. Л. 1]

Документы показывают, что потенциальным очагом внутрипартийных разногласий в конце сентября — начале октября 1918 года вполне могла стать и сфера внешней политики. Находясь на излечении в Горках, Ленин невольно чувствовал себя сторонним наблюдателем, чему противилась вся его деятельная натура. Главным источником информации для него в эти дни являлись московские газеты (иностранная пресса попадала в Россию лишь эпизодически и со значительным опозданием). В отличие от зарубежных газет главное место в изданиях, контролировавшихся большевиками, занимали не телеграммы из-за рубежа, а обширные комментарии, определявшие отношение революционной власти к тому или иному событию.

Осторожные оценки международного положения после выхода Болгарии из коалиции Центральных держав (30 сентября 1918 года) сменились революционным пафосом. Передовица «Правды» рисовала следующий сценарий развития мировых событий: поражение в войне сделает неизбежной революцию в Германии и Австрии, но это не принудит Антанту к заключению почетного мира. Немецкий рабочий класс откажется от своего Бреста и в союзе с Советской Россией начнет революционную войну. Ее классовый характер будет настолько очевиден, что он разложит войска Антанты еще до первых серьезных сражений[60].

Все это создавало принципиально новую геополитическую обстановку. Мирная передышка, которую обеспечивало режиму большевиков военное противостояние двух враждебных коалиций, заканчивалась. Советской России предстояло сделать трудный выбор, чтобы сохранить шансы на дальнейшее существование — пойти на сближение с победителем, умерив антиимпериалистическую риторику, или сохранить ставку на близкую революцию пролетариата в странах, потерпевших поражение.

Лев Борисович Каменев

1917–1918

[РГАСПИ. Ф. 323. Оп. 1. Д. 8. Л. 37]

Позиция Ленина выражена в его записке Л. Б. Каменеву, написанной еще до развала коалиции Центральных держав: «…наша действительность изменилась, ибо если Германия побита, то становится невозможным лавирование, ибо нет 2-х воюющих, между коими лавировали мы!!..Нам начинать переговоры о пересмотре Бреста, по-моему не следует, ибо будет теперь забеганием… Выждать надо»[61]. В этом фрагменте уже представлены ключевые моменты новой стратегии.

Из предложения «выждать» сформировалась ленинская концепция равноудаленности от обоих лагерей, которая подразумевала отказ от поиска компромисса с Антантой для ревизии Брестского мира еще до полного поражения Германии. Ленин справедливо полагал, что Антанта не пойдет на такой компромисс и не пустит Советскую Россию на мирную конференцию. В то же время это не мешало сделать подобные предложения хотя бы в агитационных целях, на чем настаивали его умеренные оппоненты из числа меньшевиков и эсеров.

С точки зрения Ленина такой дипломатический маневр был уже бесполезен, ибо ключ к новой системе международных отношений находился не в стане победителей, т. е. в Париже или Лондоне, а в Берлине. Именно немецкий народ, восстав против грядущего несправедливого мира (большевистская печать постоянно говорила о «втором Бресте»), навязанного ему Антантой, совершит пролетарскую революцию и протянет руку дружбы России.

Новые акценты внешней политики подразумевали поиск новых союзников, способных реализовать их на практике, — Ленина явно не устраивали старорежимные «дипломатические комбинации». Тем более что и советские посланники в Европе почувствовали кардинальную перемену ситуации. До того крайне осторожный Ян Берзин, руководитель полпредства РСФСР в Берне, писал Ленину 2 октября: «Застойное положение кончилось. Война вступает в новую стадию… Теперь больше, чем когда бы то ни было, нужно работать на мировую революцию. Сговор империалистов мы должны предупредить — мы должны немедленно вызывать революцию, где только возможно»[62].

Полпред Иоффе был одним из самых ярых приверженцев участия Советской России в мирной конференции, но, почувствовав перемену настроений, стал подчеркивать, что в его предложении речь идет только о получении бесплатной трибуны для того, чтобы обратиться с революционными призывами к пролетариям всего мира. Признавая отсутствие массового движения, полпред подчеркивал, что судьба империи Гогенцоллернов предрешена: «…разгром Германии несомненен. Это надо понимать не в смысле военного разгрома. Знающие люди утверждают, что с военно-стратегической точки зрения дело обстоит вовсе не так скверно, и что Германия могла бы еще долго вести оборонительную войну на чужой территории, уже не говоря о своей собственной. Могла бы, но не может и не может потому, что не хотят солдаты. В этом именно разгром. По самым достоверным сведениям, все дело в том, что немцы, т. е. германский народ, не желают более вести войны»[63].

Письмо В. И. Ленина Я. М. Свердлову и Л. Д. Троцкому о необходимости созвать объединенное собрание ВЦИК, Моссовета и профсоюзов в связи с грядущей революцией в Германии

1 октября 1918

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 7219. Л. 1–2]

В отличие от секретных дипломатических донесений из Берлина советская пресса всячески подчеркивала близость германской революции. Поэтому главным союзником Ленина в новых условиях оказывался не осторожный Чичерин, неоднократно предупреждавший об опасности «забегания вперед», а острый на язык и предприимчивый Карл Радек. Двухчасовой разговор последнего по телефону с Лениным, состоявшийся в первый день октября, завершился полным согласованием позиций.

Приняв решение, Ленин развернул кипучую деятельность. В тот же день он отправил из Горок Свердлову и Троцкому записку, из которой следовало, что остававшиеся в Москве руководители РКП(б) проспали перелом в развитии международной ситуации: «Дела так „ускорились“ в Германии, что нельзя отставать и нам. А сегодня мы уже отстали». Революция в этой стране рассматривалась как дело ближайших дней, а заодно и как кровное дело большевизма: «Все умрем за то, чтобы помочь немецким рабочим в деле движения вперед начавшейся в Германии революции»[64].

Общий тон ленинской записки от 1 октября означал фактический отказ от услуг Наркоминдела. В ней не было ни слова про пересмотр Брестского мира, дальнейшие переговоры с правительством Германии замораживались. Практические предложения Ленина лежали в пропагандистской и организационно-технической плоскости: собирать хлеб («запасы все очистить и для нас, и для немецких рабочих») и готовить Красную армию для помощи международной рабочей революции, доведя ее численный состав к весне следующего года до трех миллионов человек.

Реализация подобных предложений обещала России новые внешнеполитические и военные потрясения, но она не была простым рецидивом «левого коммунизма». На сей раз подразумевалось, что начать революцию должны сами немцы. Тезис о равноудаленности позволял России сохранять необходимую свободу рук. Через несколько дней Радек так изложил ход мысли вождя: «Мы смотрим на Германию как на мать, рождающую революцию, но если нас немцы не принудят к этому, то мы не поднимем против нее ружье, пока ребенок не родится»[65]. Однако для защиты германской революции лидер РКП(б) был готов рискнуть столкновением с победителями в Первой мировой войне.

Записка Ленина заканчивалась просьбой прислать за ним машину, чтобы он мог на следующий день выступить на заседании ВЦИК, Моссовета и рабочих организаций столицы. Однако 2 октября вопрос о помощи германской революции обсуждался только в ЦК РКП(б). В протоколе сохранилась краткая запись: «Поручить Ленину написать заявление от имени правительства и прочесть его на заседании ВЦИК»[66]. Из этой формулировки непонятно, должен ли был Ленин сделать это лично, но разрешения на приезд в Москву от своих товарищей по ЦК он так и не получил.

Историк Юрий Фельштинский не жалеет красок для описания драматизма сложившейся ситуации: «И пока Ленин весь день 3 октября сидел на пригорке, с которого видна была дорога, ожидая обещанной, но так и не посланной за ним машины, в ЦК, вопреки воле Ленина, было принято решение о поддержке германской революции, начавшейся на следующий день…»[67] Так и видишь сидящего на скамеечке одинокого, брошенного и забытого вождя, за спиной которого творятся темные дела. Реальное положение дел было совершенно иным. Даже находясь вне Москвы, Ленин сумел нужным образом «построить» своих соратников, заставив их принять собственную точку зрения.

На заседании ВЦИК, состоявшемся в тот же день, было зачитано его письмо, написанное накануне и не прошедшее процедуры даже формального одобрения. В нем систематизировалась точка зрения, впервые сформулированная 1 октября: правительственный кризис в Германии означает начало революции, немецкую буржуазию не спасет ни коалиция с социал-демократами, ни военная диктатура. Однако до тех пор, пока власть не окажется в руках у пролетариата Германии, Россия будет сохранять нейтралитет. «Советская власть не подумает помогать немецким империалистам попытками нарушить Брестский мир»[68], ибо этот шаг означал бы переход России на сторону Антанты. А здесь Ленин был совершенно непримирим, не позволяя своим соратникам даже гипотетически размышлять на эту тему.

Принятая 3 октября резолюция указывала на исторический характер произошедшего поворота, поставив его в один ряд с захватом власти большевиками. «Сейчас, как и в октябре прошлого года, как и в период Брест-Литовских переговоров, советская власть всю свою политику строит в предвидении социальной революции в обоих лагерях империализма». Немецкий корреспондент Паке обратил внимание на то, что решение было принято без какого-либо обсуждения. «Удивительно, как мало дискуссии. Все определяется несколькими людьми. На сегодняшнем заседании абсолютно [доминирует. — А. В.] созвездие Ленина, Радека, Троцкого»[69]. Да, на сей раз роли были заранее согласованы и точно исполнены. Времена брестских споров ушли в прошлое, политический процесс послереволюционной России с каждым днем приобретал все более закрытый характер.

Свердлов не забыл ни одного пункта из ленинских директив. 4 октября по всей Москве состоялись митинги на тему «Война и мировой большевизм». Публикуя и комментируя стенограмму заседания ВЦИК, центральные газеты подчеркивали новую установку — больше никаких уступок германской буржуазии, ибо дни ее сочтены. Мировая революция уже не за горами, но любое сближение с империализмом Антанты ради ревизии Брестского мира отдалит ее. По рядам партийных пропагандистов прошел вздох облегчения: маски сброшены, вновь можно открыто говорить о стратегических целях большевизма.

14 октября Ленин вернулся в Москву и приступил к повседневной работе. Его главное внимание приковали к себе военные события. На это время пришелся пик неразберихи на Южном и Восточных фронтах, вождю опять пришлось разбирать конфликт Троцкого и Сталина[70]. Однако он не забывал и о грядущей мировой революции. На следующий день в Берн и Берлин отправилось его требование присылать вырезки из заграничных газет, посвященные России и социалистическим партиям всех стран, усилить работу по сплочению левого крыла социалистического движения[71].

В. И. Ленин за рабочим столом в своем кабинете в Кремле

16 октября 1918

[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 44. Л. 1]

Потеряв все козыри, связанные с использованием военной силы, правящая элита Германии лихорадочно осваивала новую роль, которая должна была понравиться победителям: роль защитного вала против угрозы «мирового большевизма», подобного по своим масштабам древнеримскому Лимесу. Карл Радек писал в своих воспоминаниях: когда пришла весть о высылке из Берлина советского полпредства, мы считали причиной такого враждебного шага то, что «социал-демократы боятся нашей агитации. Ильич иначе толковал дело: „Германия капитулирует перед Антантой и предлагает ей свои услуги для борьбы с русской революцией“»[72].

Догадки Ленина были недалеки от истины. 8 ноября глава германского МИД Вильгельм Зольф телеграфировал главе немецкой делегации на переговорах о перемирии Матиасу Эрцбергеру: «Сообщения из нейтральных стран позволяют предположить, что во Франции, Англии и Италии растет страх перед большевизмом, и эта общая угроза будет содействовать заключению мира. Как сообщают, прежде всего в Англии сообщение о высылке Иоффе было воспринято с облегчением. Может быть, Ваше превосходительство сможет использовать эту новость в ходе переговоров о перемирии»[73].

В начале ноября окончательно оправившегося после покушения Ленина охватил настоящий азарт. Он почти ежедневно выступал на торжественных заседаниях и митингах, призывая их участников к самопожертвованию ради помощи рабочим воюющих стран. После того, как в Москву пришло известие о переходе власти в руки социалистов и образовании по всей Германии рабочих и солдатских Советов, в трапезной Чудова монастыря в Кремле был устроен банкет, посвященный началу европейской революции[74].

Дело не ограничилось словесными приветствиями и скромными банкетами. Уже 10 ноября было принято решение о формировании из немцев, сражавшихся в рядах Красной армии, боеспособных воинских частей и переброске их к границе Германии[75]. На следующий день ВЦИК постановил направить 50 вагонов с хлебом «в распоряжение борющихся за диктатуру пролетариата, за власть Советов рабочих и солдат в Германии»[76].Еще через день был аннулирован Брестский мир.

Юлиан Юзефович Мархлевский

Декабрь 1922

[РГАСПИ. Ф. 491. Оп. 2. Д. 265]

Ставка на германскую революцию стала общим знаменателем, сплотившим к концу октября 1918 года руководство РКП(б). Тем горше было разочарование, когда она не пошла по сценарию, написанному в Москве, и не завершилась «царствованием Либкнехта», т. е. диктатурой левых социалистов (с началом революции они переименовали свою организацию в «Союз Спартака». Ближайший соратник Ленина Я. М. Свердлов сообщал через Чичерина Бухарину, Радеку и Мархлевскому, которые направлялись в Берлин на первый Всегерманский съезд Советов, но были остановлены германскими военными властями на пограничной станции Орша: «Спартаковцы развивают самую кипучую деятельность и учатся на своей революционной работе. При этом всякий работник у них до того завален по горло работой, что не может справиться. Каждого, кто попадает туда [в Берлин] сейчас же впрягают в работу. [Они] настаивают, чтобы во что бы то ни стало от нас ехал всякий, кто может. Пробраться можно, в особенности ввиду коррупции, господствующей на фронте»[77].

Надежды Ленина и его соратников на то, что германская революция перевернет всю систему международных отношений и радикально изменит соотношение сил в мире в пользу пролетарской диктатуры, не оправдались. Большевикам и после денонсации Брестского мира приходилось использовать брестскую тактику односторонних уступок. Понимание того, что ситуация в странах Центральной Европы радикально отличается от российской, имело место в Берлине — но не в Москве. Большевики продолжали настаивать: «Революция в Германии не сможет осуществиться при данной ситуации никаким другим путем, чем тот, по которому она пошла в России»[78].

Напротив, пришедшие к власти лидеры СДПГ не только поставили во главу угла борьбу с «красной угрозой», но и призвали на помощь германскую военщину, которая потопила в крови попытки установления власти рабочих и солдатских депутатов в Берлине, Бремене, Мюнхене. Из поражения германских левых в Москве были сделаны лишь тактические выводы. Никто из сторонников Ленина не решился поставить под вопрос идейные основы «мирового большевизма», освященные авторитетом вождя.

Использование военной силы для разгрома «спартаковского восстания» в январе 1919 года и убийство лидеров КПГ Карла Либкнехта и Розы Люксембург стало для большевиков лишним подтверждением того, что правовые механизмы являются лишь удобным прикрытием для буржуазной диктатуры классового насилия. В случае если речь зайдет о жизни и смерти, она не остановится ни перед каким кровопролитием для того, чтобы защитить свою власть.

«Правительство социал-предателя Шейдемана показало наглядно всему миру, что такое так называемая демократия. Буржуазная или соглашательская демократия — это такой политический строй, при котором лучших борцов пролетариата агенты правительства безнаказанно убивают и бросают в первую канаву»[79]. Бившие через край эмоции на десятилетия определили градус противостояния в рабочем движении европейских стран. Для российского читателя нагнетание страстей имело практическую цель — оно формировало образ врага, наделяло его демоническими чертами и сплачивало массы вокруг РКП(б), как единственной представительницы коренных интересов трудового народа.

Лидеры Коммунистической партии Германии Роза Люксембург и Карл Либкнехт

1910-е

[Из открытых источников]

1.4. Учреждение Коминтерна

Берлинское поражение ускорило процесс организационного раскола международного социалистического движения. Несмотря на то, что власть большевиков в 1918 году не раз висела на волоске, Ленин продолжал живо интересоваться состоянием дел в зарубежном социалистическом движении. В серии революций, произошедших в странах Центральной Европы после окончания мировой войны, не последнюю роль играли силы, ориентированные на повторение русского примера. Именно они стали ядром формирования коммунистических партий.

Получив в конце декабря первые номера газеты немецких коммунистов «Роте Фане» и австрийских — «Векруф», Ленин горячо приветствовал оба печатных органа, «знаменующих жизненность и рост III Интернационала»[80]. Посылка с коммунистической прессой, привезенная в Москву сторонником «спартаковцев» Эдуардом Фуксом, стала для лидера РКП(б) самым лучшим новогодним подарком. Напротив, сообщение о том, что английские лейбористы предложили партиям, входившим во Второй Интернационал, как можно скорее обсудить в Лозанне шаги к его возрождению[81], не могло не вызвать у него серьезного беспокойства. Ленин лично отредактировал обращение ЦК РКП(б), призывавшее все революционные силы Европы отказаться от участия в Лозаннской конференции «врагов рабочего класса, прикрывающихся именем социализма»[82].

28 декабря призывы и обращения были переведены в плоскость практических решений. В этот день Ленин и Чичерин обменялись записками, в которых был предрешен не только формат «международной социалистической конференции», которой предстояло превратиться в Учредительный конгресс будущего Интернационала, но даже сроки («очень скоро») и место его проведения — Германия или Голландия. При этом Ленин не настаивал на том, чтобы союз левых социалистов назвал себя «коммунистическим», этот вопрос должен быть решен на самой конференции[83].

Георгий Васильевич Чичерин

1920-е

[РГАСПИ. Ф. 159. Оп. 1. Д. 10. Л. 67]

По итогам состоявшегося обмена мнениями была выработана идейная и организационная платформа будущей организации коммунистов. Последняя должна была принять за основу теорию и практику большевизма, в нее могли войти только те партии, которые выступают за немедленную социалистическую революцию. Германский опыт побудил Ленина выдвинуть в качестве решающего критерия отбора партий для нового Интернационала их отказ от ограничения борьбы рамками буржуазного парламентаризма, а также признание советского типа власти единственно возможным в случае установления диктатуры пролетариата, ибо он «выше и ближе к социализму»[84].

Чичерин, оппонировавший вождю, высказывал сомнения в своевременности создания столь масштабной международной организации в условиях, когда компартии можно было сосчитать на пальцах одной руки. Столь же осторожную позицию заняла и Роза Люксембург. За несколько дней до своей гибели она сказала члену Правления КПГ Гуго Эберлейну, что в настоящий момент образование Коммунистического Интернационала представляется ей поспешным шагом.

Гуго Эберлейн

Декабрь 1922

[РГАСПИ. Ф. 491. Оп. 2. Д. 278]

В то же время она предложила ему отправиться на конференцию в Москву, чтобы лично изложить большевикам доводы немецких товарищей[85]. Карл Либкнехт, оппонируя Радеку на Учредительном съезде КПГ, также выступил против спешки, найдя весьма осторожный аргумент: «немецкий пролетариат пока еще не дорос до союза с российским пролетариатом»[86].

Гибель вождей и полицейские репрессии, обрушившиеся на КПГ после участия в неудавшейся попытке захватить власть в Берлине, могли только усилить скептицизм бывших «спартаковцев». Радек сообщал из Берлина в конце января, что они «не думают, чтобы в близком будущем можно было организационно чего-нибудь достигнуть»[87]. На неопределенное время был потерян главный союзник большевиков за рубежом, и создаваемое объединение коммунистов грозило окончательно потерять свой международный характер.

В. И. Ленин в Кремле произносит речь для записи на грампластинку

29 марта 1919

[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 126]

Ленин оказался перед дилеммой: нужно было либо откладывать его создание на неопределенное время, либо ускорять этот процесс, идти буквально напролом, беря в расчет то, что создание генерального штаба мировой революции в далекой России, да еще без участия известных зарубежных социалистов, будет граничить с заурядным фарсом. Однако вождь российских большевиков никогда не отступал от задуманного. Выступая 20 января 1919 года на Всероссийском съезде профсоюзов, он в очередной раз заявил о том, что Коммунистический Интернационал уже фактически создан[88]. Дело было за формальной процедурой его учреждения.

Катализатором этого процесса стала инициированная лейбористами конференция, которая состоялась в Берне в феврале 1919 года[89]. Она была расценена в Москве как попытка «гальванизировать труп Второго Интернационала», однако, несмотря на заявления советской прессы о невыполнимости данного эксперимента, процесс восстановления контактов между ведущими социал-демократическими партиями Европы начался, и Ленин не мог его просто проигнорировать.

Его изначальные расчеты на то, что международную конференцию сторонников «мирового большевизма» также удастся провести в одной из западноевропейских стран, оказались чистой утопией. Послевоенная революционная волна быстро потеряла свою энергию, нигде кроме России политический переворот не перерос в социальный. С огромными трудностями несколько участников будущей конференции добрались в Россию из-за рубежа, большинство же коммунистических групп и партий представляли эмигранты, проживавшие и работавшие в Москве. Вопрос о ее статусе и повестке дня обсуждался на заседании группы делегатов 1 марта 1919 года. Эберлейн заявил, что имеет императивный мандат и будет голосовать против немедленного провозглашения нового Интернационала. Ленин предпочел уступить. В результате было принято компромиссное решение: «конференция, не являясь формально учредительницей III Интернационала, занимается выработкой платформы, избирает Бюро, обращается с призывом о присоединении»[90].

Открывая на следующий день первое заседание конференции, вождь РКП(б) предложил свое видение современной эпохи: «Наше собрание имеет великое всемирно-историческое значение. Оно доказывает крах всех иллюзий буржуазной демократии. Ведь не только в России, но и в наиболее развитых капиталистических странах Европы, как например, в Германии, гражданская война стала фактом»[91]. Еще через день в связи с прибытием всех ожидаемых участников информация о начале работы конференции появилась в прессе. На вечернем заседании 4 марта председательствующий — швейцарец Фриц Платтен — зачитал заявление ряда делегатов о необходимости немедленного конституирования Третьего Интернационала. Очевидно, что это было частью запланированного Лениным сценария, хотя и производило впечатление экспромта[92].

Швейцарец Фриц Платтен выступает на митинге на площади им. Урицкого в Петрограде

Справа — нарком просвещения А. В. Луначарский и представитель НКИД И. Л. Лоренц

8–12 марта 1919

[РГАСПИ. Ф. 488. Оп. 2. Д. 42. Л. 1]

Президиум Первого конгресса Коминтерна

Слева направо: Г. Клингер, Г. Эберлейн, В. И. Ленин, Ф. Платтен, Э. Руднянский

2–6 марта 1919

[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 102. Л. 1]

Договоренность, достигнутая на предварительном совещании, была нарушена, и Эберлейну вновь пришлось взять слово для того, чтобы изложить аргументы своих товарищей. Он напомнил о том, что «настоящие коммунистические партии существуют только в немногих странах, в большинстве из них они образовались лишь за последние недели; во многих странах, где сейчас имеются коммунисты, они еще не имеют никакой организации». Причину спешки немецкий делегат справедливо видел в том, что инициаторы конференции «находятся в значительной мере под влиянием процессов, происходящих во II Интернационале; что после того, как состоялась Бернская конференция, они стремятся противопоставить ей конкурирующее предприятие»[93]. Это звучало как прямой упрек в адрес большевиков, но опровержений не последовало — границы толерантности в момент зарождения коммунистического движения являлись еще достаточно широкими. Решение было принято при одном воздержавшемся.

Коммунистический Интернационал задумывался Лениным не как федерация равноправных партий, представлявших отдельные страны, а как генеральный штаб идущей по всему миру гражданской войны между буржуазией и пролетариатом. В перспективе Коминтерну предстояло стать прообразом будущего мирового правительства — «Всемирного союза Советских пролетарских республик», как выразился финский коммунист Юрье Сирола. Этим диктовались решительный разрыв с традициями массовых рабочих партий, формирование кадров профессиональных революционеров и постоянная чистка их рядов, строгая конспирация и использование методов подпольной работы, опробованных большевиками в борьбе с самодержавием.

Назначение Зиновьева главным «смотрящим» за Коминтерном также являлось важной частью попытки построить особую модель международной организации, которая оставит за бортом все слабости и неурядицы Второго Интернационала. Отвечая в своих мемуарах на вопрос о том, почему выбор пал именно на него, Анжелика Балабанова справедливо выделяла именно этот макиавеллевский подход: «В его сотрудничестве с Зиновьевым, как и в общей своей стратегии, Ленин руководствовался тем, что он считал высшими интересами революции. Он знал, что в лице Зиновьева у него есть надежное и послушное оружие, и он никогда и на минуту не сомневался в своем собственном умении управлять этим орудием для пользы революции. Зиновьев был интерпретатором и исполнителем воли других людей, а его личная проницательность, двусмысленное поведение и бесчестность давали ему возможность выполнять эти обязанности более эффективно, чем это мог сделать более щепетильный человек. Ленин был больше озабочен тем, чтобы его решения были действенными, нежели способом, которым они выполнялись»[94].

Делегаты конгресса во время агитационной поездки в Петроград

Справа налево: И. Л. Лоренц, А. В. Луначарский, Г. Е. Зиновьев, французский делегат А. Гильбо, Ф. Платтен, шведский делегат О. Гримлунд, Н. М. Анцелович

8–12 марта 1919

[РГАСПИ. Ф. 488. Оп. 2. Д. 40. Л. 1]

Решения Первого конгресса лишний раз подтвердили, что после окончания мировой войны коммунистами и социал-демократами были сделаны противоположные ставки. Первые рассчитывали на гибель традиционных политических структур, чтобы на расчищенном от «старого общества»[95] месте диктаторскими методами возвести утопию, названную коммунизмом. Вторые — на трансформацию этих структур путем парламентских реформ и подчинение интересам трудящихся в условиях сохранения демократических завоеваний. До тех пор пока ситуация оставляла открытой и ту, и другую перспективу, сближение обоих течений рабочего движения Европы не стояло на повестке дня.

В условиях полной уверенности делегатов Учредительного конгресса в близости окончательной победы мировой революции и отсутствия сколько-нибудь массовых коммунистических партий акцент был сделан на максимально широкую пропаганду политического опыта большевиков. Уже на первом заседании Бюро Исполкома Коминтерна 26 марта 1919 года Г. Е. Зиновьев, принявший по устному соглашению с Лениным бразды правления новой организацией, проинформировал собравшихся о том, что согласно решению пленума ЦК РКП(б) международная пропаганда и финансирование зарубежных коммунистических групп изымаются из ведения ВЦИК и Наркоминдела[96].

Первые плоды деятельности коминтерновского отдела пропаганды и агитации, финансируемого из государственного бюджета Советской России, выдавались за инициативу иностранных коммунистов. В своих речах, письмах и интервью, обращенных к зарубежному общественному мнению, Ленин неустанно подчеркивал: «Будущее принадлежит советскому строю во всем мире. Это доказали факты: стоит подсчитать, скажем, по четвертям года, рост числа брошюр, книг, листков, газет в любой стране, стоящих за Советы и сочувствующих Советам»[97].

Вождь особенно не церемонился ни с деньгами, ни с качеством кадров, отправлявшихся за рубеж. Поговорив с двумя итальянскими военнопленными, которые отправлялись на родину с большой суммой денег, Балабанова была шокирована и направилась прямо к Ленину:

«Владимир Ильич, — сказала я, описав ему эту ситуацию, — советую Вам забрать назад деньги и мандаты. Эти люди просто наживаются на революции. В Италии они нанесут нам серьезный вред.

Его ответ камнем упал мне на сердце.

— Для развала партии Турати[98], — ответил он, — они вполне годятся.

Для меня это было первым указанием на то, что отношение Ленина к небольшевистским отделениям [коммунистического] движения было отношением военного стратега, для которого деморализация „врага“ на войне является необходимым делом. Считается, что орудиями такой деморализации должны быть люди, лишенные сомнений и — что более важно — являющиеся профессиональными клеветниками. Новый интернационал стал плодить таких людей, как мух»[99]. И подобных примеров «кадровой работы» в первые годы большевистской диктатуры можно было бы привести великое множество.

Еще в феврале 1919 года Ленин отправил в вояж по европейским странам Александра Абрамовича, который вместе с ним находился в швейцарской эмиграции и прибыл в Россию в «пломбированном вагоне». Хотя целью Абрамовича была Франция, несколько недель он провел в Германии, став свидетелем и участником Баварской советской республики[100]. После почти годичной командировки он представил Москве весьма нелицеприятную картину того, как создавались на Западе коммунистические партии. Прежде всего его возмущало разбазаривание огромных средств, выделявшихся руководством Советской России на поддержку своих единомышленников в европейских странах.

Они отравляли атмосферу в коммунистических группах и партиях, развращали их лидеров, вели к тому, что к движению прибивались разного рода мошенники и авантюристы. Руководители компартий становились послушными исполнителями воли московских эмиссаров, которые перетасовывали местные кадры на собственный лад: «каждый приехавший последним начинает иначе устраивать и считает, что он лучше знает, что нужно делать». В результате «партий учреждается соответственно количеству приехавших из России товарищей с деньгами»[101].

Эмиссарами мировой революции в европейских странах были не только старые большевики, которым Ленин безоговорочно доверял. Несколько раз такую функцию брал на себя голландский коммунист Себальд Рутгерс. Через созданный им Западноевропейский секретариат Коминтерна шли финансовые потоки коммунистам практически всех стран от Скандинавии до Балкан, от Франции до США[102].

Ленин продолжал искать любую возможность для того, чтобы через иностранных корреспондентов в России, по радио или путем отправки секретных курьеров представить западному общественному мнению идеализированный образ большевистской диктатуры, который должен был превратить ее в пример для подражания для всего прогрессивного мира.

Письмо Кингисеппа Зиновьеву о текущей работе Малого бюро ИККИ

30 декабря 1919

[РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 1. Д. 549. Л. 105–106]

1.5. Борьба с левизной

Образование реальных коммунистических партий в странах Европы проходило совсем не так, как это виделось российским основателям Коминтерна. В австрийской и немецкой компартиях, основанных до Учредительного конгресса, весной — летом 1919 года развернулась острая фракционная борьба, отнюдь не последнюю роль в которой играл вопрос о распределении «русских денег». В Вену эти деньги добирались через эмиссаров из Советской Венгрии, самым известным из которых был Эрнст (Эрнё) Беттельгейм.

Он сумел изолировать членов ЦК КП Австрии, которые погрязли во внутренних склоках, и заменил партийное руководство особой «директорией» во главе с самим собой. В ходе очередного внутриполитического кризиса в стране Беттельгейм попытался организовать антиправительственную демонстрацию. Однако ее не поддержал даже батальон Красной гвардии, расквартированный в центре Вены и находившийся под контролем коммунистов. Жертвой силового разгона демонстрации 15 июня 1919 года стали 17 человек, а компартия в течение нескольких месяцев потеряла три четверти своей численности[103].

Понятие «беттельгеймерства» стало нарицательным в истории раннего коммунистического движения, подразумевая бездумные провокации властей без оглядки на возможные жертвы и последствия. Нечто подобное происходило в германских городах, где зимой — весной 1919 года провозглашались локальные советские республики. КПГ, оставшись без своих вождей, двигалась от поражения к поражению, так и не сумев завоевать массового влияния. Пауль Леви, вставший во главе партии после убийства Карла Либкнехта и Розы Люксембург, олицетворял собой тип левого социалиста, для которого ценности довоенного рабочего движения Европы значили гораздо больше, чем коминтерновские инструкции из Москвы.

Пауль Леви

Художник И. И. Бродский

Июль — август 1920

[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 28]

Укрепив свои позиции в местных организациях и проведя несколько партийных конференций, «левиты» развернули подготовку ко второму съезду КПГ, который прошел 20–24 октября 1919 года в окрестностях Гейдельберга. В политическом докладе Леви доминировали два пункта: политэкономическая характеристика прошедшей войны и критика левацкого уклона внутри КПГ[104]. Предложение о том, что «партия должна раствориться в экономических организациях пролетариата или отказаться от руководящей роли, ограничившись пропагандой», с которым выступили анархо-синдикалисты, было отвергнуто как контрреволюционное. И наконец, федеративную структуру КПГ, которая являлась наследием Союза Спартака[105], должна была сменить «строжайшая централизация, отвечающая потребностям революционной эпохи».

Дебаты по политическим тезисам, предложенным съезду Правлением, развернулись только после принятия общей резолюции, давшей Леви необходимую поддержку. Левые делегаты, голосовавшие против резолюции, были попросту выведены из зала заседаний, а затем и исключены из партии. Несмотря на просьбы членов Правления КПГ дать оппозиционерам время подумать, чтобы оставить открытым путь к примирению, Леви действовал крайне решительно. Его биограф пишет о том, что форсированное изгнание левых было необходимо для завоевания симпатий «независимцев», т. е. членов НСДПГ, и в этом утверждении есть рациональное зерно[106]. Речь шла не только об идейном размежевании — левые радикалы были рупором стихии партийных низов, которая имела явные анархические черты и никак не желала признавать инструменты парламентской демократии.

В последующем линия Леви, который расправился со своими оппонентами совершенно по-большевистски, противопоставлялась ленинскому курсу на сплочение всех сил, двигающихся в направлении Коминтерна. Спустя почти десять лет лидеры объединенной оппозиции в ВКП(б) Зиновьев и Троцкий обвинят руководство КПГ в проведении «архиправой» капитулянтской политики, особо подчеркивая, что «прямым безумием является выталкивание из германской компартии сотен и сотен старых кадров рабочих-большевиков. Это и есть тот путь, по которому повел было германскую компартию в Гейдельберге Пауль Леви, когда он был еще коммунистом. И Ленин, и все мы тогда считали, что это — верный путь к тому, чтобы погубить германскую компартию»[107].

На самом деле Ленин никогда не действовал в рамках единожды заданной жесткой схемы, примеряя собственную линию к внешним обстоятельствам, и вопрос о левых в КПГ не являлся здесь исключением. Накануне Гейдельбергского съезда он признал наличие острых разногласий в «невероятно быстро выросшем массовом движении» коммунистов, привычно возложив вину за это на преследования власти и невозможность их открытого изживания в легальной прессе[108]. Ссылаясь на исторический опыт собственной партии, Ленин назвал это «болезнью роста», которая будет изжита в ходе дальнейшей борьбы. Получив первые сведения об исключении на съезде левой оппозиции, он высказался против подобного распыления сил. «С точки зрения интернациональной, восстановление единства Коммунистической партии Германии и возможно и необходимо»[109].

Однако тревожный звонок был услышан — опыт КПГ подтверждал, что никакого автоматического движения пролетарских масс в лоно коммунизма произойти не может. Напротив, леворадикальные настроения возвращали только что созданные компартии в состояние сектантских групп, оторванных от реальной жизни. Их активистам не удалось проникнуть в массовые организации рабочего класса, прежде всего в профсоюзы, остававшиеся в условиях послевоенного социального кризиса важным фактором политической борьбы. Традиции «постепенности», сложившиеся за предшествующие десятилетия, оказывались сильнее зажигательной пропаганды крайне левых. Тот факт, что условия работы социалистов в царской России и в передовых странах Европы были совершенно различными, признавался на словах, но отступал перед требованиями Коминтерна следовать «советскому образцу», возведенному в догму решениями его Учредительного конгресса. Путчизм и вспышкопускательство, нашедшие свое яркое выражение в «беттельгеймерстве», грозили похоронить под собой еще не оформившееся толком международное движение коммунистов.

Подобные настроения характеризовали не только австрийскую компартию, где тон задавали молодые ветераны войны, вернувшиеся из русского плена убежденными большевиками. Венгр Бела Кун, также прошедший через сибирские лагеря для военнопленных, весной 1919 года провозгласил в Будапеште Советскую республику, раздавленную к июлю вооруженными силами Антанты.

Бела Кун

1920

[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 197. Л. 1]

Оказавшись год спустя в венской тюрьме, он убеждал Ленина в том, что свержение буржуазных правительств ведущих держав продолжает стоять на повестке дня:

«В Западной Европе нет страха перед преждевременными родами революции, здесь не нужно тормозить рабочих и удерживать их от попыток завоевания власти. Некоторые Ваши высказывания последнего времени используются всеми вшивыми оппортунистами в коммунистических партиях и вне их, чтобы не только предостеречь от путчей, но вообще тормозить движение. Я прошу Вас поэтому не тормозить [и не утверждать], что русский метод большевизма в Западной Европе не может быть просто применен…» Приводя примеры «вшивого оппортунизма», Кун выражал свою убежденность в том, что «лучше действовать по русскому методу со всеми ошибками тамошнего развития, чем под видом применения метода кастрировать большевистскую партию и ее действия»[110]. И он не был одинок в своем безудержном радикализме, будучи уверен в том, что подобные признания в верности и готовности к самопожертвованию будут отмечены в Москве. Однако вследствие поражений в Мюнхене и Будапеште, послевоенной нормализации жизни в странах Антанты и падения интереса к советскому эксперименту такая «левизна» стала восприниматься Лениным уже не как гарантия победы, а как угроза поражения компартий.

К весне 1920 года стало очевидно, что экономическая политика «военного коммунизма» буксует, и Советская Россия никак не превращается в путеводную звезду для европейского рабочего класса. Несмотря на крайнюю загруженность государственными делами, лидер РКП(б) продолжал интересоваться коминтерновской проблематикой. 3 апреля 1920 года он ознакомился с документами учредительного съезда Коммунистической рабочей партии Германии (КРПГ), который открылся в тот же день в Берлине. Через полгода после своего изгнания «левая» часть немецких коммунистов заявила о создании собственной партии, разделявшей синдикалистские взгляды и с опаской относившейся к большевистской модели партийного строительства. При чтении тезисов КРПГ о революционной работе на производстве Ленин сделал пометки «неверно», «не точно»[111], однако обошелся без разгромных эпитетов, которые нередко использовал в отношении умеренных социалистов.

Раскол в германской компартии он считал серьезной угрозой, которая могла нанести вред Коминтерну в целом. Попытка примирить фракцию большинства в КПГ и лидеров КРПГ, предпринятая его Западноевропейским секретариатом в Амстердаме, провалилась[112]. Выбор между строптивыми «левыми» и послушными «умеренными» в только что возникших компартиях оказался выбором между Сциллой и Харибдой, и вождь РКП(б) был готов бросить на чашу весов весь свой авторитет для того, чтобы привести и тех, и других к общему знаменателю.

Решение пригласить делегацию КРПГ на Второй конгресс было принято в Политбюро 28 апреля 1920 года[113], в руководстве РКП(б) спорили по этому вопросу целых два месяца. Лояльным оппонентом Ленина в данном случае выступал Карл Радек, не понаслышке знакомый с положением дел в Германии. Он считал, что фракция большинства в КПГ во главе с Паулем Леви должна получить всемерную поддержку Москвы, а «левых» нужно осудить как сектантов и раскольников. Одержав победу в вопросе о сохранении связей с КРПГ, Ленин отдал должное радековским аргументам. Сразу же после Девятого съезда РКП(б), отложив в сторону все дела, он сел за написание одной из самых известных своих работ — «Детской болезни „левизны“ в коммунизме».

Брошюра В. И. Ленина «Детская болезнь „левизны“ в коммунизме»

1920

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 14399]

Будущий конгресс Коминтерна должен был стать не только инструментом сплачивания разношерстных коммунистических групп, но и местом масштабной презентации ленинской книги, которая в срочном порядке переводилась на основные европейские языки.

Ленинская брошюра открывалась фразой, которую можно было истолковать как угодно: «Русский образец показывает всем странам кое-что, и весьма существенное, из их неизбежного и недалекого будущего»[114]. Нетрудно предположить, что такой подход сохранял в руках большевиков все нити управления иностранными коммунистами, позволяя решать, что является существенным, а что выходит за рамки туманного «кое-чего». Разные условия существования и борьбы левых социалистических партий в европейских странах, по мысли Ленина, будут нивелированы преобразованием последних в «железные и закаленные в борьбе» армии мировой пролетарской революции.

Следует признать, что вождь РКП(б) постепенно возвращался на почву упрямых фактов, которые никак не укладывались в доктрину «мирового большевизма». Новым в его работе было то, что наряду с борьбой против соглашательства и оппортунизма традиционных социал-демократических партий коммунистам предписывалось открыть второй фронт, на сей раз против левацких элементов, которые грозят привести молодые партии в болото «доктринерства и сектантства».

В переводе на язык конкретной тактики это означало, что зарубежные соратники большевиков должны учитывать реальные настроения рабочих масс, пытаться завоевать их доверие, не пренебрегать работой в профсоюзных организациях и активно использовать инструменты, предоставленные им «буржуазной демократией». В последнем случае Ленин имел в виду парламентскую деятельность, которую в предшествовавшие годы он клеймил как инструмент изощренного обмана трудящихся масс.

1.6. Второй конгресс Коминтерна

Хотя у Коминтерна еще не было своего устава, где была бы определена периодичность созыва конгрессов, Ленин настаивал, что любые повороты политики международной организации коммунистов должны обсуждаться максимально широко (в годы, когда он твердо держал в своих руках бразды правления, конгрессы созывались ежегодно). Созданный в Москве «интернационал действия» противопоставлялся инертности и кастовой замкнутости Второго Интернационала, который за четверть века своего существования провел только девять конгрессов.

В начале 1920 года главной проблемой, с точки зрения Ленина, являлся быстрый рост коммунистического движения вширь, стихийное образование леворадикальных групп и партий в разных странах мира, называвших себя коммунистическими, но имевших слабое представление и друг о друге, и о доктрине «мирового большевизма». Второй конгресс Коминтерна должен был ввести этот процесс в единое русло, унифицировать идейную платформу движения, усилить центростремительные тенденции в отдельных странах. Компартиям следовало прислать в Россию как можно более представительные делегации, а одного из членов каждой из них оставить потом для работы в Исполкоме. Сочувствующие коммунизму группы и движения, стоявшие в оппозиции к существующим в той или иной стране компартиям, приглашались на конгресс с совещательным голосом.

2 июня было подготовлено соответствующее информационное письмо о созыве конгресса за подписями Зиновьева и Радека, разосланное открытым текстом по радио и опубликованное в прессе. В отличие от Учредительного конгресса, созыв которого держался в тайне, приглашение на Второй конгресс зарубежные сторонники Коминтерна получили гласно. С одной стороны, рассчитывать на сохранение секретности при наличии десятков коммунистических партий было бессмысленно, с другой — ставка делалась на то, что «открытое назначение съезда вызовет огромный прилив и сильнее свяжет нас с рабочим движением всего мира»[115].

И наконец, шаги этаблированных социал-демократических партий европейских стран по скорейшему возрождению Второго Интернационала требовали немедленной и открытой реакции. «Конгрессу мертвых душ» (Радек), созываемому в Женеве социал-демократами, следовало как можно скорее противопоставить его новорожденного соперника.

Все ключевые вопросы, связанные с подготовкой Второго конгресса Коминтерна, обсуждались с участием Ленина, зачастую в его рабочем кабинете в Кремле. Такие встречи носили неформальный характер и не стенографировались[116], однако именно они являлись генеральной репетицией конгресса. Серьезные споры велись вокруг допуска к участию в нем лидеров социалистических партий, вышедших из Второго Интернационала. К началу 1920 года раскол в среде европейских социалистов стал свершившимся фактом. Победы большевиков в Гражданской войне, радикальные меры по национализации промышленности, беспощадное преследование контрреволюционеров и «бывших» всех мастей вызывали у политически активных рабочих одобрение и активную поддержку. Этого не могли не замечать те левые социалисты, которые видели в Советской России позитивный фактор мирового развития и выражали готовность его использовать хотя бы для преодоления послевоенных лишений и потрясений в собственных странах.

Проект постановления Политбюро ЦК РКП(б) о созыве Второго конгресса Коминтерна

Автограф В. И. Ленина

22 апреля 1920.

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 13686. Л. 1–1 об.]

Одновременно крупнейшие партии, где доминировало левое марксистское крыло, — НСДПГ и СДРП Австрии — отстаивали тезис об инаковости рабочего движения в Центральной и Западной Европе, которое не может слепо следовать русскому образцу. «Так же, как с вопросом о диктатуре, дело обстоит и с вопросом о терроре и гражданской войне. И тут специфически-русская форма диктатуры пролетариата возводится в основной принцип для международного пролетариата… Терроризм в качестве политического метода обозначает установление царства ужаса, обозначает применение средств государственного насилия, в том числе против невинных, с целью предупредить путем запугивания всякие помыслы о сопротивлении»[117]. Для руководства НСДПГ сохранение демократических институтов и процедур в собственной стране было той красной чертой, что разделяла социалистов и коммунистов.

В таком ключе было выдержано ее обращение к руководителям партии большевиков и Коминтерна, отправленное в Москву еще 15 декабря 1918 года. Больше месяца получатели письма обсуждали варианты возможной реакции, очевидно, так и не придя к компромиссу. С одной стороны, «независимцы» олицетворяли собой левое крыло европейской социал-демократии, которую Ленин постоянно клеймил за «развращение революционного сознания рабочих», с другой — за ней стояли массы немецких рабочих, возмущенных как поражением германской военщины в Первой мировой войне, так и отсутствием реальных достижений в социальной сфере, которые пообещали лидеры ноябрьской революции 1918 года.

В очередной раз вождю партии пришлось принять на себя функцию генерального арбитра. В середине января он подготовил проект ответа руководству НСДПГ, в котором отказался от тактики фронтальных нападок на эту партию, к которой призывал Зиновьев. Вариант, предложенный Лениным, указывал на ошибки, допущенные немецкими левыми в период революционных боев, и повторял традиционные обвинения в их адрес: «Независимцы лишь на словах признают Советскую власть, а на деле остаются всецело подавленными предрассудком буржуазной демократии… Повторяя фразы мелкобуржуазных демократов о большинстве „народа“ (обманутого буржуазией и придавленного капиталом), эти партии объективно стоят еще на стороне буржуазии против пролетариата». Рассчитывая на то, что партийные низы рано или поздно заставят лидеров перейти на революционные рельсы, ответ выражал готовность большевистской партии к контактам с иными рабочими партиями, «желающими совещаться с нею, знать ее мнение»[118]. В таком же духе были выдержаны ленинские инструкции по приему делегации британских тред-юнионов, которая посетила Советскую Россию в мае 1920 года[119].

Накануне Второго конгресса лидеры РКП(б) сохраняли уверенность в том, что никакого организационного слияния между коммунистами и социалистами, пусть даже левыми, быть не может. Однако представители умеренного крыла в Исполкоме — Пауль Леви и посланец итальянской социалистической партии Джачинто Серрати — отстаивали иную точку зрения и выступали за поиск разумного компромисса, что было понятно — для них прямую угрозу представляли не социалисты, а «леваки» в собственных рядах, обвинявшие руководство компартий в пассивности и оппортунизме. Для большевиков ситуация выглядела иначе. Долгое время являвшиеся маргиналами во Втором Интернационале, Ленин и его соратники видели главную угрозу в европейских вождях старой закалки, которые с правых позиций могут повести наступление на Коминтерн или, что выглядело еще более опасным, начнут проникать в него изнутри.

История с приглашением на конгресс делегаций «сочувствующих» справа и слева имела свое продолжение уже после его начала. Прибывшие с опозданием делегаты от КПГ поставили перед Исполкомом Коминтерна ультиматум: если «леваки» из КРПГ появятся в зале заседаний, то мы сразу же возвращаемся обратно в Германию. «Наши товарищи считали это недопустимым, опасаясь, что равноправный допуск синдикалистских, более или менее антикоммунистических организаций, приведет к нежелательным изменениям характера Коммунистического Интернационала», — вспоминал один из участников дискуссии[120].

В. И. Ленин выступает на открытии Второго конгресса Коминтерна в Таврическом дворце

19 июля 1920

[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 245. Л. 1]

Ленину опять пришлось бросить на чашу весов свой авторитет, чтобы добиться компромисса. На совещаниях делегаций КПГ, НСДПГ и РКП(б), состоявшихся в его кабинете, Леви и его соратники получили заверения вождя, что равного отношения ко всем трем германским партиям не будет. В то же время вождь использовал представившийся шанс для того, чтобы узнать позицию лидеров партии «независимцев» из первых рук. Он отозвал в отдельную комнату Вильгельма Дитмана и Артура Криспина и провел с ними короткую встречу с глазу на глаз. Разговор получился острый и нелицеприятный. Руководители НСДПГ заявили, что готовы к союзу Берлина и Москвы, но не потерпят навязывания им политической линии Коминтерна. Парируя обвинения в соглашательстве и оппортунизме, Дитман обратился к собеседнику со следующей тирадой: «…если мы будем подходить к вам с такими же мерками, как и вы к нам, то я могу вам сказать: нет в мировой истории больших оппортунистов, нежели Ленин и его товарищи»[121].

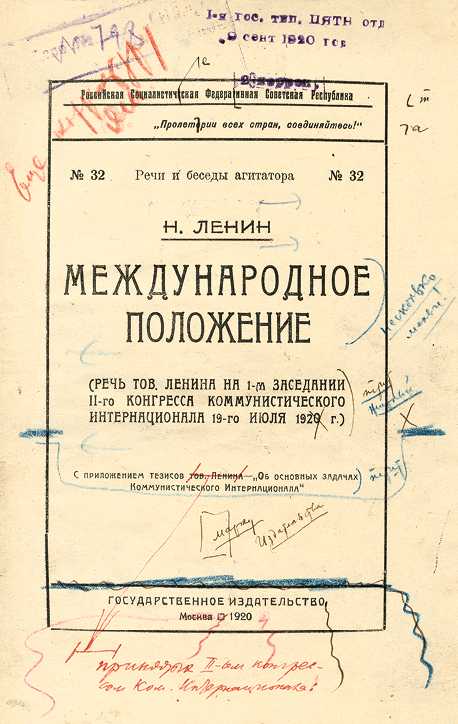

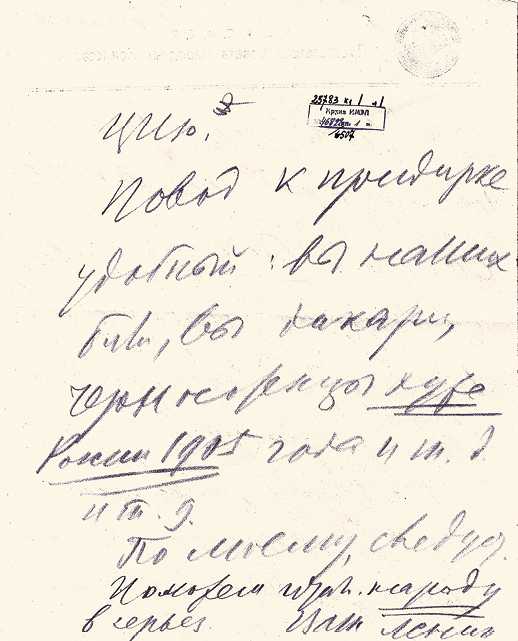

Доклад В. И. Ленина «Международное положение» с приложением тезисов «Об основных задачах Второго конгресса Коммунистического Интернационала»

19 июля 1920

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 15371. Л. 1–19]

После церемонии торжественного открытия Второго конгресса, с большой помпой прошедшей в Петрограде, его участники переехали в Москву, где 23 июля 1920 года продолжили свою работу. Как правило, заседания начинались вечером и заканчивались далеко за полночь. Собрать делегатов в первой половине дня было практически невозможно, для этого требовались личные приглашения от Ленина. Впрочем, и сами лидеры РКП(б) были крайне непунктуальными и заставляли часами себя ждать, а когда появлялись на конгрессе, ссылались на неотложные государственные дела[122].

Наряду с дефицитом пунктуальности серьезной проблемой, мешавшей нормальному ходу конгресса, стало тривиальное непонимание друг друга. Официальными языками конгресса были русский, французский и немецкий, но доминировал последний, считавшийся языком Второго Интернационала. На немецком выступали некоторые делегаты от РКП(б), имевшие за своими плечами опыт эмиграции в Германии[123]. Когда Ленин делал доклад по национальному и колониальному вопросам, «ниже трибуны ораторов сидел Радек, в случае надобности он подсказывал Ленину надлежащее немецкое слово»[124]. Синхронного перевода не было, и делегаты собирались группками вокруг того, кто брался за перевод.

Выступая в дискуссии по докладу Председателя ИККИ, который открывал московскую часть конгресса, Ленин ни на йоту не сдвинулся с позиции, изложенной в «Детской болезни»: до тех пор, пока социалистические партии и профсоюзы представляют коммунистам платформу для дискуссий, они обязаны ею пользоваться. Если же заблуждающееся большинство не примет линию Коминтерна, «раскол так или иначе неизбежен»[125]. Это прозвучало как скрытая угроза в адрес тех иностранных делегатов, кто ставил специфику политического развития своих стран выше жестких правил стратегии и тактики, установленных Москвой.

Данный эпизод стал маленьким отражением изначально взятого курса большевиков на жесткое подчинение зарубежных коммунистов воле «генерального штаба мировой революции». С одной стороны, такой курс опирался на опыт милитаризации всей общественной жизни в России в условиях Гражданской войны, а с другой — предвосхищал процесс укладывания самой российской партии в прокрустово ложе догматизма и единомыслия.

В итоге Коммунистический Интернационал оказался полем масштабного эксперимента по превращению отдельных групп единомышленников леворадикального толка в военизированную организацию, подчиненную жесткой дисциплине, сплоченную железной волей вождей и искоренявшую любое стремление к содержательным дискуссиям. Этот эксперимент на десятилетия пережил Коминтерн, а попытка М. С. Горбачева завершить его привела к гибели не только созданной Лениным партии «профессиональных революционеров», но и к исчезновению созданного этой партией государства.

Но вернемся в 1920 год. После жарких дебатов (в столице стояла невыносимая жара, делегаты наблюдали, как сотни москвичей голышом купались в Москве-реке прямо под стенами Кремля) их участники неизменно голосовали за проект резолюции, одобренный «русскими товарищами». Жесткая режиссура конгресса повторяла фирменный стиль тех съездов РСДРП, в ходе которых большевики принимали решения без оглядки на фракцию меньшевиков. Следует признать, что этот стиль быстро перенимали и лидеры иностранных партий, если он помогал реализации их собственных интересов. Тот же Серрати в роли председательствующего вел себя достаточно авторитарно, без колебаний прекращая дискуссии, которые могли дать дополнительные очки «левым».

Из четырех конгрессов Коминтерна, состоявшихся при жизни Ленина, Второй был самым «ленинским». Вождь РКП(б) присутствовал на большинстве заседаний, делал доклады по двум пунктам повестки дня, четыре раза выступал в прениях, входил в три из десяти комиссий. Он был окружен почти религиозным поклонением, делегаты ловили каждое его слово и каждый жест, чтобы по возвращении на родину донести свои впечатления до единомышленников. Важно было даже не то, что говорил Ленин, важен был сам факт его появления на обсуждении того или иного вопроса. Мы не знаем, какие аргументы он использовал во время кризисных заседаний Исполкома накануне первой сессии конгресса в Москве, но само присутствие Ленина способствовало разрешению острых конфликтов, грозивших отъездом делегации КПГ и «независимцев». Каждое «явление вождя народу» сопровождалось неутихающими овациями, здравицами и криками восторга, которые не могли расшифровать даже опытные стенографистки.

Делегаты Второго конгресса Коминтерна направляются к Зимнему дворцу

19 июля 1920

[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 30. Л. 1]

Лишь одна из ленинских речей была произнесена на русском языке и авторизирована, в остальных случаях он говорил на немецком. Наброски Ленина к его первой речи на конгрессе показывают, что он готовил ее самостоятельно и в условиях крайней загруженности государственными делами не мог уделить ей достаточного внимания[126]. Более интересными представляются маргинальные сюжеты, которые разрабатывались им в сотрудничестве с соратниками по РКП(б) и зарубежными коммунистами. Ленин набрасывал первоначальные идеи и корректировал их доработку, давая конкретные поручения. Ему принадлежат интересные новации, которые позже вошли в катехизис коммунистических партий. Так, из ленинских уст на конгрессе впервые прозвучало предложение «подумать над тем, как положить первый камень организации советского движения в некапиталистических странах». Позже эта осторожная формулировка была превращена в теорию построения социалистического общества в странах третьего мира, минуя капиталистическую стадию.

II конгресс Коминтерна (Торжественное открытие второго конгресса Коминтерна во дворце имени Урицкого, бывшем Таврическом)

Художник И. И. Бродский

Ленинград, 1924

[Из открытых источников]

Телеграмма В. И. Ленина И. В. Сталину о положении дел в Коминтерне и перспективах революционного развития в странах Центральной Европы

23 июля 1920

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 348. Л. 1]