Часть 2. Карл Радек. Глашатай мировой революции

2.1. На пути в Советскую Россию

Карла Радека трудно описать в привычных категориях — он был дипломатом и революционером, журналистом и агитатором, человеком с огромной эрудицией и отвратительным характером. Остается открытым вопрос о том, можно ли его причислить к российским лидерам Коминтерна, по крайней мере, если вести речь о первой половине 1920-х годов, когда он работал в его Исполкоме. Радек успел поработать в польской и немецкой социал-демократических партиях, прежде чем в швейцарской эмиграции встретился с Лениным и стал считать себя большевиком. Но даже после этого Радек оставался «чужим среди своих, своим среди чужих» в российском революционном движении, а затем и в политической элите Советской России.

Наш герой без труда находил общий язык и с генералами рейхсвера, и с простыми рабочими. Его русский на первых порах состоял из ошибок и несуразностей, но именно в этом заключалась привлекательность оратора, который таким образом олицетворял «всемирный замах» российского большевизма. Если можно говорить о типе «безродного космополита», то Радек был его самым точным воплощением. Выходец из среды галицийских евреев, после разделов Польши ставших подданными Австро-Венгерской империи, он достаточно рано разорвал все связи с местечковым миром, в котором вырос, за исключением, пожалуй, еврейских анекдотов, которые на протяжении всей своей жизни рассказывал с завидным мастерством и вдохновением.

Карл Бернгардович Радек

23 июня — 12 июля 1921

[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 304. Л. 1]

Юный Карл Собельсон, взявший себе псевдоним одного из литературных героев, верил не столько в законы исторического материализма, которые отводили решающую роль чуждому ему рабочему классу, сколько в собственную избранность, способность четче других видеть ключевые линии общественного развития и международных отношений. В отличие от его оппонента Г. Е. Зиновьева, которому не посвящено ни одной достойной биографии, Радек становился и героем художественных реконструкций[211], и главным действующим лицом научно-популярных книг[212], и объектом серьезных исторических исследований[213].

Эпитеты, которыми его награждали сторонники и противники, политики и военные, ученые и публицисты, займут не одну страницу текста. Вот только некоторые из них: «последний интернационалист», «дипломат и интриган», «полуповешенный, полупрощенный», «мастер тайных поручений», «машина зла», «глашатай Коминтерна» и даже «добродушная человекообразная обезьяна». Емкую характеристику Радеку дала Анжелика Балабанова, как и он стоявшая на левом крыле международного социалистического движения, но в отличие от него отказавшаяся идти на поводу у большевиков: «…он представлял собой необыкновенную смесь безнравственности, цинизма и стихийной оценки идей, книг, музыки, людей. Точно так же, как есть люди, не различающие цвета, Радек не воспринимал моральные ценности. В политике он менял свою точку зрения очень быстро, присваивая себе самые противоречивые лозунги. Это его качество при его быстром уме, едком юморе, разносторонности и широком круге чтения и было, вероятно, ключом к его успеху как журналиста. Его приспособляемость сделала его очень полезным Ленину, который при этом никогда не принимал его всерьез и не считал его надежным человеком»[214].

Другую сторону биографии нашего героя подметил в своих мемуарах Густав Хильгер, один из тех немецких дипломатов, которые стояли у истоков советско-германских отношений в начале 1920-х годов. «Радек был известен всей Москве своей безрассудной и дерзкой критикой, которой он подвергал людей и дела, которые он не любил, и своими язвительными шутками, которые он сочинял об этом. Его жалящие остроты переходили из уст в уста, а через какое-то время всякую антисоветскую шутку, которую рассказывали в Москве, приписывали Радеку. Я верю, что это было одной из причин, по которым у Сталина, не имевшего чувства юмора в таких вещах, возникла ярая ненависть к этому нахальному шуту, которого он никогда не любил за то, что тот был фаворитом Ленина и сторонником Троцкого»[215].

Ленин ценил быстрый ум и политическую эрудицию Радека, но причислял его к числу «левоглупистов»[216] и старался не подпускать к себе слишком близко. Критикуя его за «торопливую податливость» и за легковесность суждений, вождь большевиков умело использовал эти качества «самого зубастого» человека для выстраивания выгодного для себя параллелограмма сил среди своих соратников.

Карл Радек с дочерью Софьей

Не ранее 1925

[РГАСПИ.

Ф. 326. Оп. 2. Д. 50. Л. 38]

В ходе внутрипартийной борьбы середины 1920-х годов Бухарин часто использовал свои воспоминания о встречах с вождем как политическое оружие. Не был исключением и следующий сюжет: «Во время профсоюзной дискуссии Ленин говорил: иногда бывает нужно какие-нибудь разногласия изжить в верхушке партийного руководства и не выносить их на широкое обсуждение. Он очень не любил Радека и говорил, что Радек своим языком выносит все на улицу»[217]. Нет никаких оснований не доверять этому воспоминанию — наш герой не просто был главным транслятором слухов и сплетен, но и активно использовал их в своих интригах.

Выросший без отца в весьма стесненных условиях, наш герой пошел по пути многих еврейских разночинцев, пытавшихся не приспособиться к реалиям враждебного мира, а переделать его под себя. Юноша экстерном окончил гимназию, успел побывать членом трех социал-демократических партий Европы, поучаствовать в революции 1905 года и больше полугода провести в варшавской тюрьме. Перебравшись после освобождения из нее в Германию, Радек попытался сделать карьеру в СДПГ, однако вступил в конфликт с Розой Люксембург и по обвинению в растрате партийных денег был исключен из этой партии[218].

Радек не потерял своей политической родины — у него ее попросту не было. Его родиной была революция, которая, как и он сам, кочевала из одной страны в другую. «Русская революция, с которой я был связан участием в рабочем движении в Царстве Польском 1905–1908 годов, стала для меня первым уроком массовой революционной борьбы и, как таковая, исходным пунктом в постановке вопросов германской революции»[219]. Отойдя в предвоенные годы от активной партийной работы, он считался одним из самых радикальных критиков международных отношений предвоенной эпохи. Острое перо Радека, разоблачавшее интриги империалистических держав на пути к августу 1914 го-да, сделало его заметным публицистом в социалистическом рабочем движении Европы.

Будучи австрийским подданным, с началом мировой войны Радек должен был попасть под всеобщую мобилизацию. Он избежал ее, укрывшись в нейтральной Швейцарии. Там и состоялась его судьбоносная встреча с Лениным и другими лидерами большевистской фракции РСДРП. Жизненные передряги научили Радека ценить покровительство людей с харизмой пророка и вождя, и он сразу же стал горячим сторонником ленинской линии, не без основания рассчитывая на взаимность. Вместе с Лениным Радек стоял на левом фланге Циммервальдского движения, олицетворявшего пацифистские устремления тех европейских социалистов, которые осудили соглашательский курс партий Второго Интернационала.

Анжелика Балабанова

Художник И. И. Бродский

1920

[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 48]

После свержения монархии в России вместе с политическими эмигрантами Радек получил место в «пломбированном вагоне» и отправился в страну, которую до того не видел и не знал. Вопреки всем запретам он не раз выскакивал из вагона на немецких станциях, пытаясь распропагандировать даже сопровождавших поезд солдат. В то время как остальных пассажиров пропустили в Петроград, Радек остался на шведско-финской границе, паспорт подданного Австро-Венгерской империи вызвал у пограничников опасения, не пробирается ли в Россию под видом революционера обычный шпион.

В результате Октябрьский переворот наш герой встретил в Стокгольме, где вместе с еще одним известным политэмигрантом, примкнувшим к большевикам, — Вацлавом Воровским организовал издание бюллетеня «Вестник русской революции». Его вера в близость всемирного переворота, творцом которого предстояло стать соединенным пролетариям всех стран, опиралась на инстинктивное ощущение краха старого мира.

В столице Швеции в сентябре 1917 года состоялась конференция левых социалистов-интернационалистов, входивших в Циммервальдское движение. Хотя в повестке дня стояли антивоенные акции, дискуссия вращалась вокруг событий в России. Секретарь Циммервальда Анжелика Балабанова, организовавшая конференцию, в своих воспоминаниях особо отмечала острую полемику между Радеком, отстаивавшим курс большевистской партии на скорейший захват власти, и оппонировавшим ему меньшевиком П. Б. Аксельродом.

«Хотя мы и презирали лично Радека и считали его вульгарным политиком, мы знали, что на карту поставлена судьба русской революции, а в этот момент эта революция была единственной искрой света на черном горизонте»[220]. Такую точку зрения разделяло большинство участников конференции, проголосовавшее за лозунг всеобщей политической стачки, которая должна была начаться одновременно во всех воюющих странах.

2.2. «Ваш до виселицы» — Карл Радек в Москве

Прибыв в Петроград сразу же после захвата власти большевиками, Радек получил от Ленина первое государственное поручение. В декабре 1917 года он вместе с Троцким отправился на второй тур переговоров о мирном договоре с Германией, которые шли в Бресте. Его включили в состав советской делегации не как дипломата, а как пропагандиста. По прибытии на вокзал Радек из открытого окна вагона начал разбрасывать пачки прокламаций, адресованных немецким солдатам. Позже в ходе переговоров он заявил генералу Максу Гофману, одному из командующих германской армией на Востоке: «Вы еще получите свой Брест!»[221]

Хотя власть большевиков в начале 1918 года висела на волоске, их германские контрагенты также были озадачены событиями в Берлине и Вене, где разразились массовые забастовки рабочих оборонных предприятий. В оккупированном немцами Бресте можно было достать немецкие газеты, и Радек буквально прирос к телеграфному аппарату, передавая в Петроград последние новости, препарированные в ура-революционном духе. Так, 4 февраля он сообщал Ленину о том, что «в Берлине продолжаются столкновения с полицией, которая старается противодействовать попыткам бастующих прервать трамвайное сообщение. Демонстрации продолжаются. В Берлине арестовано 130 человек. На помощь полиции призваны войска… В Кельне, Данциге, Мюнхене власти согласились на непосредственные переговоры с представителями бастующих». Военные власти объявили, что все рабочие, которые не вернутся на оборонные заводы, будут отправлены на фронт[222]. Все эти новости немедленно появлялись в советской прессе, порождая среди большевиков необоснованные надежды на то, что германская революция вот-вот разразится, надо только «день простоять, да ночь продержаться».

На этой основе в ЦК РКП(б) сформировалась фракция «левых коммунистов», которые выступали за то, чтобы прервать переговоры и готовиться к революционной войне с Германией. Промежуточную позицию занял Троцкий, считавший, что мира заключать не следует, чтобы не потерять свой авторитет среди зарубежных социалистов, но и от возобновления военных действий нужно всячески уклоняться. На первых порах именно эта точка зрения («ни войны, ни мира») собирала большинство при голосованиях.

Однако германская сторона вначале предъявила ультиматум, а потом и перешла в наступление. Сторонник Троцкого Адольф Иоффе (будущий советский полпред в Берлине) так скорректировал позицию оппонентов заключению мира, во многом рассчитанную на революционный «авось»: «Прощупывать немецких империалистов действительно уже поздно. Но прощупывать германскую революцию еще не поздно. Мы никогда не ждали, чтобы сам факт наступления [немцев. — А. В.] вызвал революцию. Я вчера думал, что немцы наступать не будут; раз они наступают, то это полная победа империализма и милитаристических партий…» Но подписать мир под диктатом германского штыка придется лишь в том случае, если этого потребуют народные массы. «Пока этого нет, мы по-прежнему должны бить на мировую революцию. Немцы нам многого наделать не могут»[223].

В ходе внутрипартийной дискуссии о Брестском мире Радек примкнул к «левым коммунистам», однако в конечном счете был вынужден признать, что сил для организации обороны у Советской России нет. «Господа германские дипломаты совместно с германскими генералами решили распять на брест-литовском кресте Россию, решили показать русскому народу, что значит освободиться от ига собственного капитала, но не иметь в руках винтовки против чужих хищников»[224]. В этих словах звучит искренняя боль по поводу собственного бессилия и одновременно уверенность в том, что рано или поздно большевики расквитаются со своими обидчиками.

Адольф Иоффе — глава советской делегации во время переговоров в Бресте

Конец 1918

[АВП РФ. Ф. 028. Оп. 2. П. 7. Д. 1. Л. 1]

Смирившись с подписанием сепаратного мира и признав правоту Ленина, Радек сосредоточил свою деятельность на пропаганде среди военнопленных и внешнеполитической аналитике. Созданная весной 1918 года Федерация иностранных групп при ЦК РКП(б) фактически являлась составной частью партии большевиков. В нее входили находившиеся на территории Советской России иностранцы, разделявшие идеи мировой революции и занимавшие те или иные посты в советских и партийных органах. Постепенно в их руках сосредоточилась агитация в лагерях военнопленных. Немецкую группу возглавлял австриец Карл Томан, ее курировал лично Карл Радек, постоянно писавший листовки и брошюры, которые затем распространялись на линии фронта. Интересно, что финансировалась пропаганда в том числе из средств Антанты, информационное бюро США, которое возглавлял Эдгар Сиссон, давало Радеку немалые деньги на закупку печатных машин[225].

Немецкая группа издавала газету «Мировая революция», ее тираж доходил до 36 тысяч экземпляров[226]. Из числа «перековавшихся» военнопленных готовились агитаторы, которые вели свою работу не только на демаркационной линии, но и в тылу германских войск. Хотя в советской историографии подчеркивались идеальные мотивы будущих коммунистов, спектр настроений оказавшихся в России австрийских и немецких солдат был гораздо более широким. «Большая их часть вступила в партию недавно из-за благ и привилегий, которые влекло за собой членство в ней», — отметила Балабанова, посетив бюро Радека в Наркомате иностранных дел[227]. «Пропаганда не имеет особого успеха среди военнопленных, большинство из них только делает вид, что принимает большевистскую веру, чтобы добиться человеческого обращения с собой и приблизить отъезд», — утверждалось в одном из донесений германского посольства[228].

Однако массированная агитация среди военнопленных не проходила бесследно, отбор активистов, пусть даже заинтересованных прежде всего в скорейшем возвращении на родину, приносил свои плоды. Федерация иностранных групп при ЦК РКП(б) стала кузницей будущих кадров Коминтерна, наряду с Эрнстом Рейтером[229] в нее входили братья Вернер и Николай Раковы. Как проживавшие в России германские граждане они были интернированы в Сибирь, после Октября вступили в большевистскую партию и отправились в Германию продвигать вперед мировую революцию[230].

Радек недолго находился в опале за свою оппозицию брестской политике Ленина — вождь РКП(б) умел ценить полезных людей, которых после захвата власти большевиками и их отказа от сотрудничества с другими социалистическими партиями катастрофически не хватало. Его полемический дар (при том что родным языком Радека был польский, и он едва разговаривал по-русски) был востребован в условиях нараставшей с каждым днем пропаганды «светлого будущего», которое уже наступило в России и вот-вот должно было наступить во всемирном масштабе.

В первомайском номере правительственной газеты «Известия» Радеку уже пришлось объяснять советскому читателю заминку в данном процессе. Русская революция, утверждалось в передовице, с первого дня отдавала себе отчет в том, что ей в одиночку не вырваться из тисков мирового империализма. Прошел уже год с момента свержения самодержавия, но европейские пролетарии не пришли к ней на помощь. Частично в этом были виноваты деятели демократического этапа революции — «ее соглашательский период и связанное с ним ее барахтание в сетях союзного империализма задержали рост мировой революции»[231].

Однако это не повод для того, чтобы опускать руки и бросать винтовки, обвиняя большевиков в том, что их программа потерпела крах. «С историей нельзя ссориться, ее надо понять», — утверждал автор, не спуская взгляда с Германской империи. Следует спокойно разобраться в причинах временного одиночества революционной России. Среди них Радек ставил на первое место доминирование в европейских странах рабочей аристократии, представителей которой не бросали в окопы мировой войны. Выросшие на ее основе партии «буржуазных преторианцев» оказались гораздо сильнее российских соглашателей, время которых закончилось в Октябре.

Второй причиной того, что русский пролетариат оказался изолированным, называлась мощь германской военщины и бюрократии, т. е. «сил старого феодализма, принятых к себе на службу капитализмом и переродившихся в процессе капиталистической ассимиляции». Простая и доходчивая схема, щедро приправленная марксистской терминологией и умноженная усилиями тысяч партийных агитаторов и комиссаров, становилась национальной идеей новой России. Миллионы людей считали, что нужно «только день простоять, да ночь продержаться» — до тех пор, пока на подмогу не придет международный рабочий класс. Частью этой идеи было наличие у России «страшной военной тайны», которая обеспечивала ее непобедимость[232].

Очевидное поражение в мировой войне и «похабный мир» с немцами в такой трактовке оказывались лишь незначительными сюжетами в масштабной исторической драме, летописцем которой считал себя Карл Радек. Многие из его аргументов и выводов подхватывали Ленин и другие лидеры партии большевиков. В них было немало оригинального и справедливого. Ожесточение мировой войны, вызванное тем, что велась она по принципу «всё или ничего»[233], в статье Радека получало необычное обоснование: империалистические державы не могут заключить компромиссного мира, опасаясь, что такой мир ускорит европейскую революцию. Действительно, получилось так, что революцию и крах своих империй (Германской, Австро-Венгерской и Османской) получили только побежденные, в то время как державы-победительницы обошлись без социальных потрясений, упрочив свои позиции на мировой арене.

2.3. На службе в Наркоминделе

Став главой Среднеевропейского отдела Наркомата иностранных дел по протекции Адольфа Иоффе, который в апреле 1918 года отправился советским полпредом в Берлин[234], Радек с энтузиазмом принялся осваивать новую для него сферу практической политики. Превратившись в официальное лицо, он стал писать под псевдонимом Viator (Наблюдатель), но тональность и аргументация его регулярных статей в «Известиях» не изменилась ни на йоту. По его передовицам (иногда не подписанным, но внимательные читатели и профессиональные дипломаты легко узнавали фирменный радековский стиль) в германском посольстве и европейских столицах определяли внешнеполитический курс и настроения официальной Москвы.

В период кризиса, вызванного ультиматумом германской стороны о возвращении кораблей Черноморского флота из Новороссийска в Севастополь, Радек подчеркивал принципиальное отличие советской дипломатии от дипломатии западных стран. Нас волнуют не территориальные, а социальные изменения, выходящие за рамки отдельных государств. Германия тем временем продолжает скрытные попытки удушения русской революции, «ее военная партия добивается не дани, наложенной Брестским миром, а жизни России», — утверждала статья «Берлинские переговоры», появившаяся в «Известиях» 5 мая 1918 года.

Она была расценена в германском МИД как директива, данная советской делегации на предстоявших переговорах о Добавочном договоре к Брестскому миру[235]. «Между нами и буржуазными правительствами нет и не может быть никаких тайн», — писал Радек в данной статье, хотя именно этот договор, который будет подписан менее чем через три месяца, впервые в истории советской внешней политики содержал секретное приложение — обмен тайными нотами, на который пошли берлинские переговорщики, чтобы скрыть намечавшееся военное сотрудничество двух государств против английского десанта на Мурмане и Добровольческой армии на Северном Кавказе[236].

В самые критические моменты Гражданской войны Радек сохранял, по его собственным словам, спокойствие висельника[237], что не могло не импонировать большевикам с дореволюционным стажем. Жар полемиста, неприкрытый цинизм и черный юмор сочетались в его публицистике с уверенностью в окончательной победе Советской России над враждебным окружением. Массового читателя, не искушенного в большой политике, подкупала нарочитая простота и плакатность аргументов Радека, коллегам по Комиссариату иностранных дел импонировала его хладнокровная аналитика.

Так, он справедливо указывал на то парадоксальное обстоятельство, что брестское насилие над Россией не только стало фактором, развязавшим в стране гражданскую войну, но и «значительно подняло волю к защите народных масс стран Антанты, и таким образом укрепило положение империалистических элементов этих стран». В результате мыслящие круги немецкой буржуазии стали подумывать о пересмотре достигнутых под дулом пистолета договоренностей, сформировавших недолговечную Брестскую систему[238]. Утверждение, что порожденная ею «волна ненависти на Востоке может нагрянуть на Германию в момент ее сверхчеловеческого напряжения, в момент ее ослабления»[239], менее чем через полгода стало выглядеть как самосбывающееся пророчество.

Характерным примером первых шагов Радека на дипломатическом поприще является его «секретная записка» от 7 мая 1918 года, адресованная всем лидером РКП(б) и посвященная состоянию международных отношений на исходе Первой мировой войны. В духе «реальполитик» ее автор подвергал ревизии ключевую ленинскую установку на лавирование между воюющими коалициями, которое должно было обеспечить Советской России мирную передышку: «Взгляд, что вражда между обоими империалистическими лагерями представляет какую-нибудь охрану для России, оказался вполне иллюзорным именно потому, что немцам не удалось победить на Западном фронте, и что им предстоит еще период длительной борьбы, они принуждены пытаться сделать из России свой Hinterland [тыл. — А. В.]»[240].

Германский ультиматум, обещанный Радеком в «секретной записке», отнюдь не содержал в себе требований денационализации банков и внешней торговли Советской России, как предполагал автор. Германские дипломаты трезво оценивали «марксистское прожектерство» большевиков и рассчитывали на то, что их скороспелые реформы автоматически доведут российскую экономику до полного краха. А следовательно, можно было просто подождать, чтобы созревший плод упал и разбился.

В своих аналитических построениях Радек настаивал на том, что германская армия вот-вот вторгнется в Центральную Россию, чтобы по примеру Украины посадить там марионетку по типу гетмана Скоропадского. Но даже такой вариант не означал конца большевистской диктатуры: «Отклонив германский ультиматум, мы принуждены будем без всякого серьезного сопротивления очистить Россию по линии Волги, перенеся правительство в Самару или Екатеринбург, и сделать базой действий Поволжье». И здесь Карл Радек не был слишком оригинален, подобные проекты курсировали во фракции «левых коммунистов» накануне подписания Брестского договора.

Карл Бернгардович Радек

Художник И. И. Бродский

1920

[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 34]

Многочисленные внешнеполитические меморандумы, составившие немалую часть эпистолярного наследия нашего героя, не отличались логикой и последовательностью. Трезвые размышления перемежались трафаретными лозунгами, а сама записка 7 мая заканчивалась патетическим трюизмом: «Советское Правительство стоит теперь перед выбором: полная капитуляция или борьба не на жизнь, а на смерть». Стремление понравиться всем и вся, безудержный пафос и слабо прикрываемый цинизм делали Радека весьма востребованной политической фигурой второго плана в кризисные моменты становления революционной диктатуры большевиков.

Искушенный во фракционных интригах, наш герой сразу же после своего назначения в Наркоминдел «взял быка за рога». Он попытался выступить в роли правой руки наркома, а также стать куратором советского полпреда в Берлине — тот был живым воплощением единственного «окна в Европу», которое оставалось открытым для большевиков. Однако и Чичерин, и Иоффе быстро поставили амбициозного карьериста на место, хотя и не отказывались от его услуг там, где считали это необходимым.

Неудержимая энергия Радека, плохо сочетавшаяся с рутиной дипломатической работы, вызывала у берлинского полпреда растущее раздражение, и Иоффе неоднократно жаловался в Москву: я посылаю вам сотни запросов, «вы на все это даже не отвечаете. Так работать нельзя! Что же Вы хотите, чтобы я просто принимал тут с немцами решения, не считаясь с Вами?! Ведь придется так поступать. Не могу же я серьезно считаться с планами Радека и его указаниями, чтобы я ждал его „решений“»[241]. В другом письме Иоффе писал Чичерину: «Я очень сожалею, что добился от Вас назначения Радека, который вместо того, чтобы информировать меня о положении дел, за что он взялся, считает нужным только сообщать мне о своих личных гениальных планах и проектах»[242].

На первых порах Радек умело лавировал между наркомом и полпредом, однако нараставший конфликт между ними поставил его перед необходимостью выбирать чью-то сторону. Наученный горьким опытом брестской оппозиции, он предпочел поддержать сильнейшего. В тех условиях это означало политического деятеля, беспрекословно следовавшего ленинским указаниям. Таковым был Чичерин, лично преданный вождю большевиков, за что последний гарантировал ему полную поддержку. Даже в самые острые моменты конфликта между наркомом и полпредом Ленин увещевал последнего: «Работать с Чичериным можно, легко работается, но испортить работу даже с ним можно… Вы не считаетесь с ним, а без ведома и разрешения наркома иностранных дел, конечно, послы не вправе делать решающих шагов»[243].

Принятие стороны наркома привело к дальнейшему охлаждению отношений Радека с полпредом Иоффе. Уже 28 мая 1918 го-да он писал последнему: «Ваше согласие на устройство всяких комиссий в Берлине нас крайне беспокоит. Оно означает перенесение Комиссариата иностранных дел в Берлин. Так как Вы не можете быть в курсе этих всех вопросов, придется послать каких-нибудь пятьдесят человек. Я лично заявляю, что если это случится, я брошу работу и буду публично против этого. Нельзя в столице победителя концентрировать дел побежденного»[244]. К июлю легко ранимый и обидчивый Иоффе[245] вообще перестал информировать руководителя Среднеевропейского отдела НКИД о положении дел в Берлине. Их отношения вернулись в нормальное русло только в октябре, когда на повестке дня оказалась революция в Германии, в вопросах подготовки которой Радек разбирался лучше, чем кто бы то ни было в Москве. Но об этом речь пойдет ниже.

Пока же Чичерин в переписке с Берлином защищал Радека от нападок Иоффе, признавая, что его сотрудник — явление уникальное и весьма далекое от канонов дипломатии. В ответ на очередную жалобу полпреда нарком отвечал, что благодаря шокирующим манерам и бесцеремонности Радек добивается у сотрудников германского посольства в Москве того, чего не удается сделать по обычным дипломатическим каналам. При этом Чичерин не скрывал, что мириться с подобными эскападами его заставляет чрезвычайность ситуации в стране: «Вы забываете обстановку нашей работы, как раз дефекты Радека делают его особо ценным»[246].

Если говорить о радековских адресах в Москве 1918 года, то это прежде всего здание гостиницы «Метрополь», где находился Наркоминдел. Вторым знаковым адресом стал особняк предпринимателя Берга в Денежном переулке на Арбате, который был реквизирован большевиками для размещения там посольства Германии. Именно в гостиной этого особняка 6 июля левоэсеровскими террористами был убит посол граф Мирбах. Радек первым из лидеров РКП(б) после удавшегося покушения оказался в Денежном переулке, вслед за ним туда прибыл и Ленин. Согласно воспоминаниям германского военного представителя майора Карла фон Ботмера, именно появление Радека «в боевом облачении», обвешанного гранатами, помогло не допустить паники среди персонала, которая грозила обернуться дальнейшими жертвами[247].

Председатель Совнаркома выдал сотрудникам германского посольства охранную грамоту за личной подписью и направил полпреду Иоффе следующую телеграмму: «Сегодня в 2 часа дня двое неизвестных, пробравшись с подложным документом от Чрезвычайной комиссии в германское посольство, бросили бомбу в кабинет графа Мирбаха. Граф Мирбах, тяжелораненый, скончался. Правительство, представители которого немедленно посетили германское посольство и выразили ему свое негодование по поводу этого акта политической провокации, принимает все меры к обнаружению убийц для предания их чрезвычайному Революционному трибуналу. Усилены меры для охраны немецкого посольства и германских граждан»[248].

Действительно, после убийства Мирбаха здание германского посольства превратилось в осажденную крепость. Из окрестных домов были выселены жильцы, во всем квартале оборудованы пулеметные гнезда. Оставшиеся дипломаты усилили давление на советское правительство, требуя сатисфакции. Первоначально речь шла об отзыве посольства, но кайзер Вильгельм II высказался против такого шага, настаивая на необходимости дальнейшей поддержки большевиков «при любых условиях». После этого акцент в нотах германских дипломатов был перенесен на обеспечение достаточной охраны персонала дипломатической миссии[249].

13 июля посланник Курт Рицлер, ставший местоблюстителем посла, сообщал в Берлин, что Чичерин признал ненадежность красноармейцев, участвующих в охране здания в Денежном переулке, и обещал по мере возможности заменить их латышскими стрелками. «У меня складывается впечатление, что ввиду признания своей слабости правительство впало в апатию»[250]. Это никак не относилось к Радеку, энергия которого не знала границ. Именно он встретил на подступах к Москве нового посла Германии Карла Гельфериха (чтобы не стать жертвой очередного теракта, тот вышел из поезда на подмосковной станции Кунцево) и провожал его до границы на обратном пути в Берлин, куда Гельферих вернулся уже спустя десять дней. Посол фактически бежал из России, посчитав дни большевиков сочтенными и призывая Берлин и Ставку к возобновлению военных действий на Восточном фронте[251].

Как будто специально именно в момент его отъезда на пограничной станции Орша начался мятеж красноармейских частей, не желавших подчиняться командованию. Радек должен был обеспечить и безопасность Гельфериха, и его свободный переезд на германскую сторону линии фронта. Ему удалось и то, и другое, 8 августа он докладывал Чичерину: «Местный дебош совсем ничтожного характера ликвидирован без кровопролития, с музыкой провожал Гельфериха до демаркационной линии. Известите Рицлера, что он беспрепятственно проехал. Продолжительный разговор с ним оставил у меня успокаивающее впечатление»[252]. Это подтвердил Чичерин в телеграмме полпреду Иоффе: «Гельферих отрицал самым категорическим образом существование какой-либо перемены фронта немецкой дипломатией… Немецкое правительство знает великолепно, сколько сил у него потребовала бы оккупация Северной России, он знает, что мы никогда не могли бы на это согласиться»[253].

На самом деле Гельферих переиграл Наркоминдел, попросту обманув советских дипломатов своим заявлением, что едет всего на пару дней с докладом в Берлин, а германское посольство отправляется в Петроград в силу того, что оттуда его проще будет эвакуировать в случае захвата Москвы проантантовскими силами. На самом деле Гельферих больше не вернулся в Советскую Россию, а посольство отправилось через Финляндию в Псков, оккупированный немецкими войсками. Обе страны оказались в состоянии, близком к февралю 1918 года, — «ни войны, ни мира».

Дальнейшие события развивались с головокружительной быстротой, и буквально через неделю наш герой вновь оказался на линии размежевания советских и германских войск. В тот момент, когда Иоффе отправился в Москву с текстом парафированного Добавочного договора, Радек получил шанс хотя бы на несколько дней занять его место. В советской прессе появилось официальное сообщение: «…ввиду необходимости правильного освещения германскому правительству происходящих в России событий, в Берлин командирован заведующий отделом Срединной Европы НКИД тов. Радек, возвращение которого из Берлина совпадет с возвращением тов. Иоффе из Москвы в Берлин»[254].

Вацлав Воровский, приехавший из Стокгольма для того, чтобы заместить Иоффе во время отсутствия того в Берлине, не скрывал своих негативных эмоций из-за новой встречи с Радеком. Чичерин не пожалел бумаги для того, чтобы успокоить советского полпреда в Швеции: «Радек едет только на пару дней. Он не дождется Иоффе, его возвращение в Москву может совпасть с возвращением Иоффе, его миссия носит информационный характер, политических действий он не будет предпринимать, если только с Вами не будет об этом условлено. В той обстановке, в которой Иоффе уехал из Берлина, не было возможности вырабатывать с ним соглашение о миссии специального лица, о которой в моей ленте упоминалось. Мотивы посылки Радека настолько важные, что мелкие соображения не могут приниматься в расчет»[255].

Однако нашему герою удалось доехать только до пограничной станции Орша. Увидеть столицу Германии Радек сможет лишь после свержения монархии Гогенцоллернов. Если в мае 1918 года против отправки Радека в Берлин, которая выглядела как провокация, высказался сам Ленин («предполагалась и моя поездка, но Владимир Ильич не хотел дразнить гусей»[256]), то на сей раз против въезда в страну столь одиозной фигуры выступила германская дипломатия.

Несмотря на откровенную неприязнь к полемическим выпадам Радека, остававшиеся в Москве немецкие дипломаты относили его к представителям «германофильской» линии в руководстве РКП(б). Генеральный консул Гаушильд доносил в Берлин: «Считаю в нынешней ситуации очень важным то, что Радек, который пользуется здесь очень большим влиянием, пусть даже с большевистской точки зрения, но все же демонстрирует решительное понимание немецкого характера и выступает в поддержку германо-российского союза, базирующегося на общности наших интересов»[257].

Радек вернулся в Москву вместе с Иоффе, а собранный им багаж с продовольствием для личных нужд (можно не сомневаться, что немалое место в нем занимала черная икра, бывшая тогда не столько деликатесом, сколько продуктом длительного хранения) дипломатической почтой отправится дальше. Он писал советскому полпреду в Стокгольме Воровскому, который около недели замещал Иоффе: «…прошу Вас ящик с продуктами, который придет на мое имя ближайшим курьером в Берлин, разделить между всеми товарищами», не забыв и про немецких левых социалистов, которые занимались подпольной партийной деятельностью «под крышей» полпредства[258].

2.4. Флагман большевистской пропаганды

Известной компенсацией для «невыездного» революционера стала новая сфера деятельности, которая была поручена Радеку как раз в августовские дни 1918 года. Вместе с Л. Б. Каменевым и Л. С. Сосновским он возглавил Бюро советской пропаганды при ВЦИК, через которое за рубеж должна была идти вся информация о состоянии дел в новой России[259]. Находясь на высоком посту в Наркоминделе, Радек проживал там же, где и работал, совершенно не замечая бытовых неудобств. Пол его когда-то шикарного, но совершенно запущенного номера в «Метрополе» был в несколько слоев устлан зарубежными газетами со следами вырезок и подчеркиваний. Многочисленные гости и посетители неизменно отмечали неряшество и запущенность этой «берлоги», и в то же время признавали, что в ходе бесед с ее хозяином неизменно терпели поражение в интеллектуальной эквилибристике[260].

Карл Радек мастерски манипулировал людьми, которые считали, что находятся с ним в доверительных отношениях. Именно он контролировал работу немногих иностранных журналистов, переехавших вместе с ленинским правительством в Москву, фактически став первым шефом пресс-службы Кремля. Радек запросто приходил к ним домой, принося свежие новости или просто дефицитные продукты. За чаем он говорил без умолку, провоцируя собеседников на ответную откровенность. Вкладывая в их уста свои собственные мысли, он не переставал восхищаться проницательностью иностранцев.

Цель оправдывала средства — в условиях информационной блокады России любая весточка извне ценилась на вес золота. Радек так описывал характер своей работы: «Мы для того и допустили в Россию буржуазных корреспондентов, находящихся в дружественных отношениях с германской дипломатией и не питающих никаких дружеских чувств к социализму и Советскому правительству, дабы из их корреспонденции в немецкой печати узнать, что думает, но чего не говорит германская дипломатия»[261].

Одним из таких корреспондентов был Альфонс Паке, представитель газеты «Франкфуртер цайтунг», который провел почти весь 1918 год в России. Паке считал Радека неисправимым фанатиком мирового масштаба, которого случай забросил на окраину цивилизованного мира. «Он пролетарский еврейский Наполеон. Такой же чужак, как и корсиканец»[262]. Если верить дневнику Паке, его визави в те дни размышлял о судьбах не столько русской, сколько германской революции. Радек считал, что война завершится пролетарским переворотом в странах Центральной Европы, после чего российский и германский рабочий вступят в последний и решительный бой с английским империализмом. Марксистские догмы здесь причудливо сочетались с тактическими соображениями — руководители советской России были крайне заинтересованы в затягивании мировой войны.

Артур Рэнсом

[Из открытых источников]

Еще одним из «полезных идиотов» был известный писатель и журналист Артур Рэнсом, который представлял газету «Манчестер Гардиан» и неоднократно сопровождал Радека в поездках по России. Последний не стеснялся рисовать перед англичанином перспективы «мирового масштаба», не забывая напомнить, что «нужные суммы» для их пропаганды переведены тому через советского полпреда в Стокгольме. Кроме того, голодающая Россия щедро оплачивала Рэнсому переводы пропагандистских брошюр на английский язык.

Немецкий художник и литератор Георг Гросс, лишь однажды побывавшей в кремлевской квартире Радека, оставил проницательные строки о его методе очаровывать людей: «Он знал, как обрабатывать деятелей искусства. Войдя к нему, я увидел на его письменном столе несколько моих книг, как будто он только что их читал. Подразумевалось, что я пойму, будто он, Радек, каждый день по нескольку раз их просматривает. Он осыпал меня лестью, которую я с восторгом принимал — ведь он был большим человеком, а мы, деятели искусства, настолько честолюбивы, что сразу размягчаемся, как только оказываемся неподалеку от центра власти. Вопрос о том, какого цвета власть, красного или какого иного, нам не важен, пока она освещает нас своими милостивыми лучами»[263].

Радек умел говорить со своими западными коллегами открытым текстом, мастерски избегая любой информации, которая могла бы пойти во вред режиму большевиков. Он без стеснения приукрашивал его прочность и внутри страны, и на внешних рубежах. Тот из немногих иностранцев, кто отказывался принимать на веру лубочную картину строительства нового мира, безжалостно высылался из Советской России или как минимум оказывался в информационной блокаде. 14 июля 1918 года Радек телеграфировал из Вологды, где находились посольства стран Антанты, что «иностранным корреспондентам следует воспретить высылку телеграфных сообщений из провинции»[264]. Мир должен был узнавать о происходящем в Советской России только со слов ее собственных представителей или дружественных им лиц.

Новоиспеченный дипломат без труда отказывался от собственных воззрений и безоговорочно принимал чужие, если последние были подкреплены политическим авторитетом и сулили карьерные успехи. Неудавшаяся фронда в период брестских переговоров наложила серьезный отпечаток на дальнейшее поведение Радека. Оставаясь в большевистском руководстве «корсиканцем», он сделал ставку на Ленина и сохранял ему верность до самой смерти вождя.

Если в мае 1918 года Радек еще позволял себе усомниться в оправданности ленинской тактики лавирования между воюющими коалициями («двумя империалистическими лагерями», как утверждала официальная пропаганда), то три месяца спустя он стал уже ее примерным пропагандистом. Урегулирование отношений с Германий, нашедшее свое выражение в Добавочном договоре, подписанном 27 августа 1918 года, обеспечило России передышку, достаточную для восстановления своих сил: «…теперь немцы не тронутся, этого не позволяет им их внешнее положение. Они поняли, что идти на Россию — это значит бросить 25 корпусов в русскую трясину и ничего не получить.

Понятно, в каждый момент наших затруднений они трепещут, что мы падем и приготовляются к занятию [остальных] частей России, но мы справляемся, и они снова с облегчением вздыхают. Опасность, угрожающая нам со стороны союзников, не так велика, как это казалось…. Я глубоко уверен, что мы выйдем из боя победителями. Союзная авантюра кончится растратой союзных сил, больше ничем»[265]. Несмотря на разгоравшуюся Гражданскую войну, позор Брестского мира и международную изоляцию, большевики могли чувствовать себя «третьим радующимся», когда ведущие державы предпринимали последние усилия для достижения решающего перелома на фронтах Первой мировой войны.

Роза Маврикиевна Радек с дочерью Софьей

1920-е

[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 50. Л. 39]

Пересев на конька германской революции, Радек фактически забросил рутинную работу в Наркоминделе. На прощание Чичерину пришлось улаживать международный скандал, главным участником которого оказалась жена Радека Роза Маврикиевна. Чтобы наладить связи со швейцарскими революционерами, с которыми он тесно общался в годы Первой мировой войны, Радек отправил ее в Швейцарию под видом сотрудницы Центральной комиссии по делам военнопленных и беженцев (Центропленбеж). Проведя несколько недель в Берлине, Роза так и не получила разрешения на посещение нейтральной страны. 19 августа ее попытались арестовать, несмотря на наличие дипломатического паспорта, но она отказалась покидать номер отеля.

Узнав об этом, Радек был вне себя. Он потребовал от Иоффе, чтобы тот заявил немецким властям, что в России будут арестованы германские граждане, которых освободят только после извинений Берлина. Советский полпред, который завершал работу над подготовкой Добавочного договора, крайне неохотно взялся выручать жену Радека. Ей срочно придумали дипломатическую миссию, которая обеспечивала ее экстерриториальность, и перевели на жительство в здание полпредства. В переговорах по прямому проводу с мужем она не скрывала, что так и не смогла выполнить подпольных поручений, кроме раздачи денег доверенным лицам. «Глупее всего в этой истории то, что я не видала ни одного живого человека в Берлине, кроме официального визита у Меринга». На Франца Меринга, старого социалиста, в Москве делали ставку как на будущего кормчего германской революции.

Радек продолжал неистовствовать: «…передай Иоффе, что от его энергии зависит, не будем ли мы принуждены арестами немецких чинов внушать германскому правительству уважение к дипломатическим паспортам советской республики». И далее типичная ремарка: Если Иоффе не справится, «это сделает с большим успехом Феликс Дзержинский»[266], возглавлявший грозную ВЧК.

Дипломатический скандал с четой Радеков на этом не закончился. На границе Роза была задержана еще раз и подвергнута унизительному обыску. Здесь уже пришлось подключиться Чичерину, который направил генеральному консулу в Москве Гаушильду (он исполнял обязанности отсутствующего посла) ноту протеста: «Попытка произвести ее арест является актом полицейского произвола, недопустимого по отношению к представителю центрального учреждения государства, с которым Германия находится в состоянии мира»[267].

Так неудачно завершилась миссия одного из первых агентов мировой революции — впоследствии именно женщины, либо с дипломатическим, либо с подложным паспортом, станут главными курьерами Коминтерна. Выполняя его тайные поручения, они будут рисковать не только своей свободой, но и жизнью. Многие из них, как и Роза Радек, являлись супругами влиятельных мужей — достаточно назвать Берту Циммерман, Мишку Славуцкую или Айно Куусинен. Большинство из них — кадровых сотрудниц Отдела международной связи (ОМС) ИККИ — будет арестовано по надуманным обвинениям в шпионаже и отправлено в ГУЛАГ в 1937 году. Многие, как и Роза, не переживут нечеловеческих условий заключения. Немногие выжившие оставят мемуары, которые станут лишним подтверждением того, какую цену им пришлось заплатить за юношеский максимализм и слепое доверие авторитету «русских товарищей»[268].

Феликс Эдмундович Дзержинский

1918

[РГАСПИ. Ф. 413. Оп. 1. Д. 36. Л. 1]

2.5. Курс на германскую революцию

С началом осени 1918 года множилось число событий, свидетельствовавших о нараставшем перевесе сил Антанты в Первой мировой войне. Просьба Австро-Венгрии о перемирии (14 сентября), выход Болгарии из коалиции Центральных держав и решение Ставки германского Главнокомандования о поисках мира не оставляли сомнений в том, кто выйдет из войны победителем, а кто — проигравшим.

В ее последние недели радикально изменился тон посланий Радека своим зарубежным корреспондентам из числа «сочувствующих». Он настраивал их на неизбежность гражданской войны, которая разгорится во всей Европе. И здесь для большевистской России уготована более значительная участь, нежели роль примера или искры. «Не подлежит ни малейшему сомнению, что в скором будущем классовая солидарность буржуазных правительств может взять верх над всеми распрями, что теперь первый раз в истории этой войны приближается момент, где Вильсоновский союз народов может осуществиться, как союз против народа… Вы помните, как в октябре прошлого года Троцкий считал это во всяком случае невозможным. Я же — нереальным.

Теперь эта возможность налицо, ибо, во-первых, Германия не представляет для них уже опасности, а во-вторых, германская революция, которая идет, представляет для них всех самую главную опасность. Будем теперь играть партию в мировом масштабе. То, чем мы были для России, надо расширить и, убежден, что не минует и полгода, как наши люди будут во главе движения во всех столицах Европы. Пока европейское движение не будет иметь собственного опыта, мы ему дадим офицеров. Вы не имеете понятия, какое настроение здесь в народных массах. Масса чувствует своим инстинктом революцию, как коршун падаль»[269].

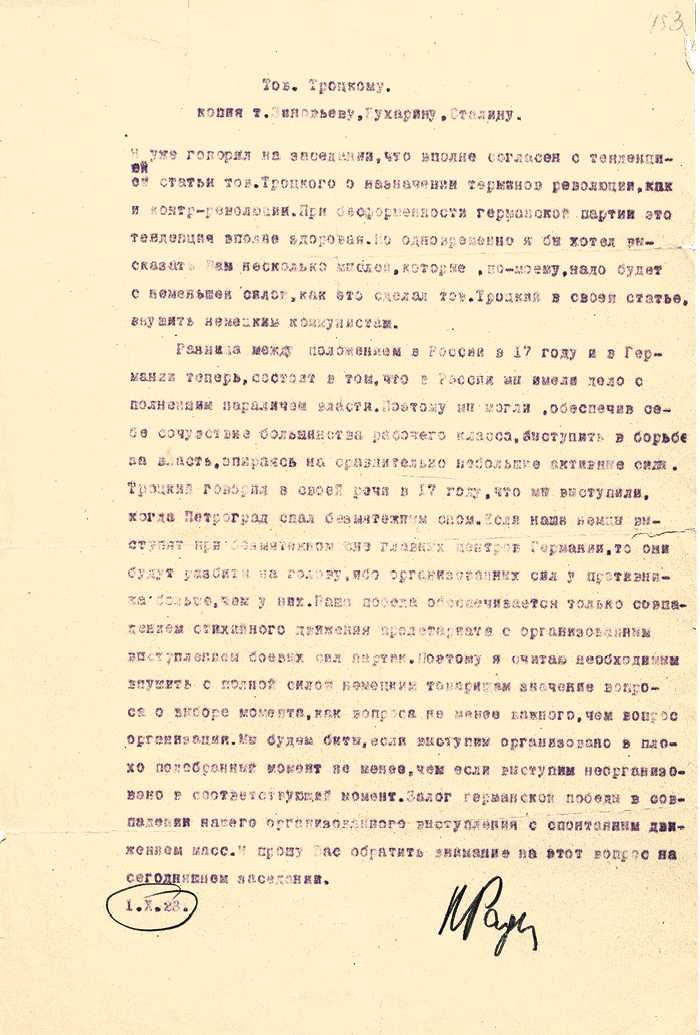

«Масса чувствует своим инстинктом революцию, как коршун падаль»

Письмо К. Радека английскому журналисту А. Рэнсому

Октябрь 1918

[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 157. Д. 3. Л. 3–5]

Подобная эйфория соответствовала общему настрою лидеров большевистской партии. Они не скрывали своих надежд на то, что первая годовщина их прихода к власти обернется началом всемирной революции пролетариата. Германия с ее образцовым империализмом и мощным рабочим движением считалась ее главным полигоном. Интерес к событиям в этой стране подпитывали и геополитические соображения. Окончание Первой мировой войны открывало для новой России возможность не только возвращения к имперским границам, но и выхода из внешнеполитической изоляции. Брестский мир, который в общественном мнении выглядел национальным позором, в новых условиях можно было представить незначительным эпизодом, временным отступлением для подготовки решающего штурма. Так будет позже подаваться партийной пропагандой и переход РКП(б) от политики «военного коммунизма» к нэпу.

Именно в таком ключе была выдержана статья Радека, появившаяся 1 октября 1918 года в газете «Известия». Озаглавленная «Тень России», она подразумевала, что российская революция накрыла своей тенью Германскую империю и Гогенцоллернам вскоре придется повторить судьбу династии Романовых. Автор запустил пробный шар, обращенный к Германии, предложив ей сделать «умный шаг» и облегчить положение России, чтобы та оказалась в состоянии «парализовать усилия англо-французского капитала создать восточный фронт против Германии»[270]. Перевод этой неуклюжей формулировки на обычный язык означал, что в обмен на пересмотр Брестского мира Россия могла бы взять на себя обязательство не допускать высадки войск Антанты на Украине и в Прибалтике.

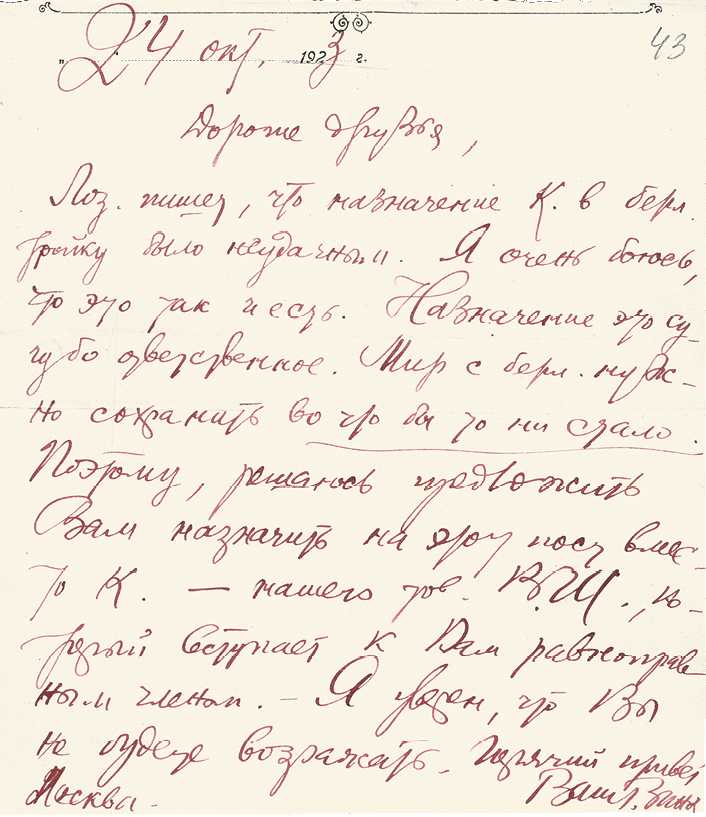

Первый день октября стал звездным часом в судьбе нашего героя. В этот день Радек сообщил полпреду Иоффе по Юзу (т. е. фактически открытым текстом, запись переговоров сохранилась в архиве германского МИД[271]) о выстраивании новой внешнеполитической линии (Радек добавил, что она уже получила одобрение в комиссариате Троцкого). Собеседники согласились с тем, что время радикальных требований к немцам еще не пришло, очевидно, подразумевая под этим разрыв Брестского мира. Однако дни империи сочтены, а значит, для Советской России закончилась эпоха мирной передышки.

Если к власти в Германии придет СДПГ, признал Радек, для большевиков настанут тяжелые времена: «Шейдемановцы попытаются взять антирусский курс. Соглашение с союзниками за счет России представляется этим остолопам единственно возможным отступлением, несмотря на всю его абсурдность»[272]. В случае же противостояния в ходе революции умеренных социал-демократов и кайзеровского генералитета никакого повторения российской керенщины не будет, ибо «Людендорф в два счета выкинет Шейдемана».

Однако главным сюжетом, волновавшим собеседников, была судьба Советской России. В новой исторической обстановке страна могла выстоять во враждебном окружении только в том случае, если не будет допускать авантюр по типу брестской, к которым призывали неназванные Радеком «люди, потерявшие голову». Несмотря на всю скупость и неразборчивость телеграфной ленты, усугубленную плохим знанием русского языка нашим героем, она передавала типичный для него стиль выражения своих мыслей: «Мы поведем спокойную линию, не выдвигая общих вопросов. По моему мнению, если дядя помрет [т. е. Германия потерпит поражение. — А. В.], то оставит наследство, если же курилка будет жив, смешно от него требовать, чтобы он платил долги. Именно теперь надо иметь терпение, внешний радикализм требований был бы признаком неверия в постоянство развития в желаемом направлении»[273].

В ходе переговоров Иоффе не покидал привычную для себя колею исторического пессимизма: «Следует иметь в виду, что в наилучшем случае здесь Февраль, а не Октябрь, нужно помнить, что геноссен [товарищи, т. е. лидеры СДПГ. — А. В.] еще все подгадят»[274]. Собеседники сошлись в том, что нарком Чичерин не является оптимальной фигурой при реализации нового внешнеполитического курса, который отныне подразумевал не лавирование между двумя воюющими коалициями, а равноудаленность от победителей и побежденных.

Не подозревая о складывающемся против него альянсе, той же ночью Чичерин просил Иоффе обратить внимание на статью «Тень России», которая «буквально воспроизводит наши взгляды в настоящий момент». Даже помня о том, с какой жестокостью русскому народу был навязан Брестский мир, Россия в новой исторической обстановке не пойдет на союз с англо-американскими противниками немцев, чтобы в последний момент присоединиться к победителям и «воссоздать Восточный фронт против Германии». Очевидно, нарком иностранных дел отдавал себе отчет в том, что вопрос уже предрешен, причем на самой вершине большевистского Олимпа. Буквально в момент передачи телеграммы Чичерина Радек обещал полпреду, что на следующий день (переговоры по Юзу шли в ночь на 2 октября) после обеда он встретится с Лениным и постарается заручиться его поддержкой.

Ключевой фигурой в многовекторном столкновении политических интересов и личных амбиций, пришедшемся на первый октябрьский день, оставался лидер Советской России. С достаточным основанием можно предположить, что именно статья «Тень России» подтолкнула Ленина, находившегося на лечении и отдыхе в Горках, к переходу от размышлений к практическим действиям. То, что его соратникам виделось тактическим поворотом, лидер РКП(б) определил как новую стратегическую линию. Закончилось время маневров и отступлений, пришло время громких слов и решительных действий.

Телефонный разговор, во время которого были согласованы детали новой внешнеполитической линии, состоялся в тот же день, 1 октября[275]. Ленину не составило большого труда переубедить своего собеседника, что час пробил и кокетничать с немцами больше не надо. Сыграв на самолюбии Радека, он сделал его не только своим союзником, но и пропагандистским рупором. Стремительное возвышение полезного соратника вопреки всем канонам партийной иерархии характеризовало ленинский стиль руководства, который неизменно приносил ему успех в борьбе за власть и влияние.

Именно Радек сделал 3 октября 1918 года главный доклад на заседании ВЦИК и общественных организаций Москвы, которое завершилось принятием радикальной резолюции о безоговорочной поддержке грядущей германской революции. Формально он оставался сотрудником Наркоминдела, но отныне был выдвинут волей вождя в первый ряд борцов за «мировой большевизм». Все существенное уже было озвучено в ленинском письме, зачитанном на заседании, так что дискутировать Радеку было не с кем, и на его долю осталась чистая патетика.

Присутствовавший на заседании ВЦИК Альфонс Паке, который после этого ужинал с Радеком в ресторане «Метрополь», отметил в своем дневнике, что его собеседник был крайне возбужден и вполне серьезно рассуждал о совместном выступлении России и рабочей Германии против Антанты[276]. Сам Паке в конце октября успел съездить в Берлин, откуда, пользуясь аппаратом Юза, находящемся в советском полпредстве, дал Радеку крайне важную информацию о реальном состоянии дел на Западном фронте. Война проиграна, и, следовательно, армии Антанты рано или поздно окажутся в Северном Причерноморье. «Я думаю, что союзники пойдут не через Дарданеллы, а через Румынию, и что одновременно германскую армию на Украине будут брать, с одной стороны, союзники, а с другой — армия Краснова и Деникина».

Радек не замедлил с ответом: «Если Ваше правительство не будет иметь столько ума, чтобы уйти до этого времени» с территории бывшей Российской империи, германскую армию ждет не почетный мир, а капитуляция. И в заключение разговора с Паке опять прозвучала фирменная радековская острота: «Привезите с собой какого-нибудь не совсем глупого посла»[277]. С этим в условиях революционной турбулентности долгое время не складывалось. Германский посол, представляющий уже не империю Гогенцоллернов, а Веймарскую демократическую республику, появится в Москве только в середине 1921 года.

Выступая после заседания ВЦИК на рабочих митингах, которые прошли на крупнейших заводах и фабриках Москвы, Радек повторял полюбившееся ему выражение: «Мы теперь не Московия и не Совдепия, а авангард мировой революции»[278]. Искренность его восторга не вызывает сомнений. Несколько дней спустя он писал англичанину Рэнсому: «Какое впечатление произвел на Вас последний шаг нашего правительства от 3 октября? Было что-то прекрасное видеть эластичность Владимира Ильича, который одним прыжком сумел от Брестской политики перейти к новой политике, которая, хотя внешне в данный момент ничего не меняет, означает начало нашего наступления в социальном смысле, а если этого потребуют обстоятельства, то и в другом смысле.

Вы будете смеяться, если я Вам скажу, что я удерживал [его] от этого шага, пока крушение германского империализма не уступит место движению масс. Я боюсь, что своим падением германский империализм может еще вышибить нам несколько зубов. Ильич заявлял, что теперь надо рисковать, ибо теперь германский империализм на этом провалился. Он кажется уже и в этом оказался прав»[279].

Радек оказался прилежным учеником своего вождя и кумира. Он избавился от псевдонима Viator и надежд на то, что сможет легально приехать в столицу Германской империи, перейдя к публицистической битве с открытым забралом и откровенно запугивая своих вчерашних партнеров по переговорам: «Если потребует история, молодые полки нашей Красной армии будут сражаться против капитала за германскую революцию и на Рейне»[280].

Новое правительство Германии, образованное за месяц до начала Ноябрьской революции, «стоит у той черты, у которой кончается свободное решение, кончается выбор, и где надо принять все, чего потребует Антанта»[281]. Фактически речь шла об условиях капитуляции, хотя в октябре 1918 года с точки зрения Радека весьма реальной представлялась и перспектива военного переворота с устранением «гражданских» от рычагов власти, чтобы обеспечить зарвавшимся генералам свободу рук в тылу и на фронте.

Впрочем, речь шла не только о битве до последнего солдата. Радек первым предсказал ход событий, который предопределит тактику немецких дипломатов на мирных переговорах в Париже. «Наше предсказание о том, что германские генералы предложат союзникам свои услуги в качестве опытных жандармов, оправдалось скорее, чем можно было ожидать»[282]. Дойдя до Марны и Дона, разрушив континентальную Европу, немецкие власти пытаются выставить себя защитниками европейской культуры от ужасов большевизма. Им подыгрывают социал-демократы во главе с Шейдеманом (вскоре он станет первым канцлером Веймарской республики), которые без тени сожаления отреклись от марксизма и пошли в услужение классовому врагу. До тех пор, пока в Германии нет большевистской партии, рассчитывать на поддержку этой страны невозможно. Оставаясь в гордом одиночестве, Советская Россия в этот момент может оказаться перед задачей в одиночку «выступить в бой со всемирным капиталом, бой, который двинет нам на помощь рабочих всех стран»[283].

Двуязычие советской пропаганды указывало на то, что вслед за Россией, устремившейся в светлое будущее, пролетарская революция разразится в Германии

Плакат

1921

[Из открытых источников]

С каждым днем тональность публицистических выступлений нашего героя нарастала. «Мировой октябрь приближается, и по мере того, как он приближается, мы будем расти в силе, и если еще союзникам удастся устроить какой-то десант на юге России, то они позорно провалятся с этой затеей»[284]. Пролетариат Европы, которого мы зовем на помощь, уже виден на горизонте, вместе с ним мы сметем все твердыни мирового империализма. Все это уже напоминало не сказку о Мальчише-Кибальчише, которому нужно было «только день простоять, да ночь продержаться», а ультиматум, выдвинутый историческими победителями обреченным проигравшим.

Ответ Берлина на подобные пророчества не заставил себя ждать. В последние дни существования Германской империи ее политическую элиту вопрос о недопущении в стране революции занимал никак не меньше, чем мысли о последствиях военного поражения. Если раньше полицейские власти Берлина сквозь пальцы смотрели на то, что в представительстве РСФСР нашли прибежище левые социалисты, печатавшие там свои агитационные материалы, то теперь здание на бульваре Унтер-ден-Линден воспринималось едва ли не как генеральный штаб грядущего государственного переворота. 6 ноября 1918 года после грубо сработанной провокации (накануне из «случайно разбившегося» дипломатического багажа на берлинском вокзале рассыпались революционные листовки) советское полпредство было выслано из Германии.

Согласно нормам дипломатии, такая же судьба должны была постигнуть и московское представительство Германской империи, работавшее в статусе консульства (персонал посольства покинул столицу Советской России в начале августа, перебравшись на территорию, оккупированную германской армией). Продолжая разговор о радековских адресах 1918 года, вернемся в Денежный переулок, где находилось консульство во главе с Гаушильдом.

Как только в Москву пришли сообщения о свержении кайзера Вильгельма Второго, здание посольства и персонал консульства были захвачены распропагандированными немецкими военнопленными. После хаотического голосования, закончившегося единогласно принятой резолюцией, они провозгласили себя Германским Советом рабочих и солдатских депутатов[285]. Этому органу отводилась роль то ли посольства будущей Советской Германии в России, то ли ее будущего правительства. Немецкие чиновники были посажены под домашний арест. Они были уверены, что за произошедшим «дворцовым переворотом» (А. Паке) стоял все тот же Карл Радек.

Захват здания посольства стал одной из причин того, что новые власти в Берлине отказались вернуть в страну дипломатическое представительство Советской России. В последующие дни из германской столицы в Москву приходили противоречивые сигналы. В то время как Берлинский Совет рабочих и солдат посылал приветы новой России и высказывался за скорейшее восстановление «братских отношений», временное правительство — по три представителя от рабочих партий СДПГ и НСДПГ, назвавшее себя Советом народных уполномоченных (СНУ), по согласованию с чиновниками дипломатического ведомства всячески затягивало решение данного вопроса.

Иоффе и его люди доехали только до демаркационной линии — военные отказались пропускать их на российскую территорию, пока для обмена из Москвы не прибудет персонал германского консульства. 11 ноября полпред жаловался по прямому проводу Радеку, что их охраняют как преступников вооруженные солдаты, утверждая, что это защита от возможного нападения белогвардейских отрядов на поезд, стоявший на запасных путях.

Радек тут же нашелся: если вас охраняют от белых, значит, следуя простой логике, немецкие солдаты — уже красногвардейцы! Чтобы поднять настроение обитателей поезда, которые почти неделю сидели в нетопленых вагонах, он сообщил, что военнопленные, захватившие здание в Денежном переулке, реквизировали в пользу советской власти запасы прекрасного рюдерсхаймского вина, которое будет выпито, как только Иоффе и его соратники окажутся в Москве[286].

Впервые получив прямой провод с Берлином после свержения монархии, Чичерин провел обстоятельный разговор с левым социалистом Оскаром Коном, который работал адвокатом в советском полпредстве. Получив информацию о формировании СНУ и уходе «спартаковцев» в оппозицию, нарком попросил Кона добиться приезда в Берлин «наших друзей», назвав имена Зиновьева и Радека, а также сообщил, что русские рабочие собрали для своих немецких товарищей два эшелона с зерном, которые готовы к отправке[287]. Очевидно, что и то, и другое должно было способствовать повороту германской революции на рельсы большевизма.

Архивные документы свидетельствуют о том, что в дальнейшем в Наркоминделе сложилось своеобразное разделение труда: Чичерин адресовал свои послания в МИД и СНУ Германии, а Радек — отдельным руководителям и членам Исполкома Берлинского Совета, которые в мае — октябре 1918 года были вхожи в советское полпредство и рассматривались как потенциальные лидеры будущей германской революции. Члены Правления НСДПГ Гуго Гаазе, Вильгельм Дитман и Георг Ледебур стали адресатами его грозного послания, датированного серединой ноября. Разрыв связей между двумя странами имел и свое физическое воплощение — были оборваны провода телеграфной связи, и переговоры с Берлином, как и в первой половине 1918 года, пришлось вести по радио.

В радиограмме Радек подчеркивал «общность двух социалистических республик» и взывал своих немецких адресатов к солидарности с русскими рабочими и крестьянами. Ее доказательством должны были стать скорейшее возвращение в Берлин советских дипломатов, уход немецких войск с российской территории и немедленное освобождение всех военнопленных. В случае отказа принять данные условия выдвигалась угроза «самостоятельно обратиться к немецким рабочим и солдатам, чтобы защитить идентичные интересы российской и германской революции от саботирующих элементов»[288].

Подобные выражения, мало подходившие для дипломатической переписки, вытекали из упоения неограниченной властью, которое вместе с Радеком демонстрировали все без исключения лидеры РКП(б). Берлинскими членами СНУ руководили в первые недели после окончания мировой войны совершенно иные соображения. Любой намек на союзнические отношения с коммунистической Россией дал бы странам Антанты предлог к тому, чтобы вторгнуться в пределы Германии для «борьбы с красной чумой» — этот лозунг в конце 1918 года еще не потерял своей свежести.

Ситуацию усугубляло и то, что после окончания войны изменился статус сотен тысяч русских военнопленных, находившихся в Германии. Они самовольно покидали лагеря, направляясь на Восток, и усиливали тот хаос, который воцарился в стране в первые дни и недели революции. В упомянутой выше радиограмме Радека говорилось о том, что советское правительство готово прислать необходимое число «наших людей» для того, чтобы упорядочить возвращение солдат на родину, и в то же время содержалось предупреждение, что в ответ на любую попытку навести порядок в лагерях силой оружия в России последуют жесткие контрмеры[289].

Никакой реакции Берлина на эти предложения не последовало. Там столь же хладнокровно не заметили и денонсацию Брестского мира, которая в одностороннем порядке была произведена на заседании ВЦИК 13 ноября 1918 года. Главный доклад вновь делал Карл Радек. Имея на тот момент лишь крохи информации о событиях в германской столице, он все же сделал вывод, который диссонировал с пафосным настроем советской прессы: «В Берлинском совете рабочих и солдатских депутатов преобладает настроение совсем не большевистское»[290].

Показателем этого стало решение отказаться от каких-либо контактов с правительством «максималистов» (так в Германии называли большевиков), которое было принято на заседании СНУ 18 ноября 1918 года. Решающим аргументом в предшествующей дискуссии было указание на то, что «Антанта готова предложить Германии при нынешнем правительстве подходящие условия мира, а также снабдить ее продовольствием. Но все это до тех пор, пока в Германии нет большевизма. Поэтому необходимо обороняться от русской пропаганды и в то же время сохранять мирные отношения с советским правительством»[291]. За вычурными формулировками телеграммы, направленной в Москву за подписью самого Карла Каутского, скрывался отказ от восстановления дипломатических отношений между двумя странами.

Часть обширной переписки руководителей советской внешней политики с новыми властями Берлина в начале 1919 года опубликовал сам Иоффе[292]. Она должна была разоблачать предательское поведение революционного правительства, одному из членов которого, Гуго Гаазе, полпред выдвинул упрек в том, что тот регулярно получал от него немалые суммы на закупку оружия для формирования боевых рабочих отрядов. Обвинения были с негодованием отвергнуты, но стали еще одним аргументом для тех, кто считал советских дипломатов исчадием ада, готовившимся насадить в благословенной Германии «азиатский хаос». Подобные настроения доминировали в общественном мнении этой страны и на закате империи, и в эпоху первой республики, но особенно буйно расцвели они в годы нацистской диктатуры[293].

Фридрих Эберт

1920-е

[Из открытых источников]

Такая ситуация вполне устраивала как членов СНУ, стремившихся не допустить в страну «красной заразы», так и представителей стран Антанты, к которым по условиям Компьенского перемирия переходили полномочия по урегулированию ситуации на бывшем Восточном фронте. Германский посланник в Гааге 13 ноября 1918 года сообщал в МИД о доверительном разговоре в американском посольстве: обещанные продовольственная помощь и смягчение условий в ходе мирных переговоров будут предоставлены только при сохранении нынешнего состава СНУ, который возглавил председатель СДПГ Фридрих Эберт, не отличавшийся симпатиями к левым радикалам.

«В случае, если кабинет Эберта уступит давлению большевизма, то все обещания Антанты будут отозваны. Ей придется отказаться от перемирия и продолжить наступление. Возвращение Иоффе в Берлин также станет предлогом к подобным шагам»[294].

Советское правительство, напротив, искало любые лазейки для того, чтобы наладить контакт с немецкими революционерами радикального толка. Рассылая десятки директив и воззваний в лагеря военнопленных, совет немецких рабочих и солдат в Москве рассматривал себя как потенциальный штаб грядущей пролетарской революции, готовый в подходящий момент десантироваться в Берлин. Не случайно именно его члены Вернер Раков и Эрнст Рейтер, а также примкнувший к ним Радек оказались единственными эмиссарами Москвы, сумевшими попасть в Германию до созыва Учредительного съезда компартии этой страны.

2.6. В Берлин по справке — учреждение КПГ

После того, как в ноябре 1918 года в Вене и Берлине были свергнуты монархии и на знаменах революционеров появился лозунг «Вся власть Советам!», лидерам большевистского режима стало казаться, что сбываются их самые смелые мечты, что в послевоенном мире не может быть ничего, кроме всемирной революции пролетариата. Оказавшиеся у власти социалисты представлялись досадной, но легко преодолимой помехой.

Новое правительство Эберта, утверждал Радек, прикрываясь Советами, будет послушно выполнять волю германской буржуазии. Однако, как и русских меньшевиков, его сметет волна народного гнева. В оценках германской ситуации все более доминировал русский акцент: «Первый шаг нового правительства по необходимости будет состоять в том, что оно принуждено будет нажать на кулаков для получения хлеба. Это вызовет немедленно гражданскую войну, которая похерит все мечты о так называемой демократии»[295].

Утверждение последней ассоциировалось ни с чем иным, как с классовым заказом тузов финансового капитала, марионеткой в руках которых оказывался даже президент Вильсон[296]. Чтобы понравиться последнему, немецкие оппортунисты противодействовали возвращению в Берлин советского полпредства во главе с Иоффе[297]. Балансируя над пропастью в собственной стране, большевики щеголяли друг перед другом буйством политической фантазии мирового масштаба. Когда Паке вместе с персоналом консульства уезжал на родину из Москвы, Радек объявил ему, что они скоро увидятся, так как Берлин неизбежно станет центром пролетарской Европы, а сам он доберется туда на подводной лодке[298].

Мандат Радека как представителя Советской России на Съезде Советов рабочих и солдатских депутатов Германии

6 декабря 1918

[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 21. Л. 1–2]

Однако до использования подводной лодки дела не дошло. Правительство Германии больше всего боялось «большевистской заразы» и делало все возможное для того, чтобы отгородиться от Советской России непроницаемым барьером. Неприкрытое возмущение в Москве вызвал отказ немецкой стороны принять несколько вагонов зерна, что было предусмотрено резолюцией ВЦИК от 3 октября 1918 года: «Зная, что в России голод, мы просим обратить хлеб, который вы хотите пожертвовать для германской революции, в пользу голодающих в России». Так и не получив официального приглашения на Всегерманский съезд Советов, который должен был открыться в середине декабря, представительная советская делегация, в которую входил и Радек, отправилась в Берлин на свой страх и риск.

Накануне отъезда делегацию принял Ленин, снабдив ее подробными инструкциями. Оставив для отдельного разговора Радека, он задал ему вопрос, подразумевавший опасения вождя, что германская революция будет раздавлена иностранным вторжением: «Союзники перебросят цветные войска. Как вы будете агитировать среди них?» Радек быстро нашелся, что ответить, заявив, что среди неграмотных выходцев из колоний придется распространять листовки с картинками[299].

Надежды на солидарность «пролетариев в солдатских шинелях» оказались тщетными — представители Советов в частях, расположенных на демаркационной линии, выполнили указания из Берлина не пропускать на территорию рейха большевистских агитаторов. После телефонного разговора с Лениным русские члены делегации повернули обратно[300]. Радек, Рейтер и Раков в образе австрийских военнопленных, снабженные фальшивыми документами (Радек впоследствии гордо рассказывал, что пересек границу, предъявив только справку о дезинсекции), отправились дальше. 19 декабря 1918 года они добрались до германской столицы, революционный настрой которой напрочь вытеснил у немецкого обывателя предчувствие рождественского торжества. Уже на следующий день Радек встретился в редакции газеты «Роте Фане» с лидерами Союза Спартака — группы радикальных социалистов, все еще входивших в НСДПГ. Во главе их стояли Карл Либкнехт и Роза Люксембург.

Его ждал холодный прием. Пауль Леви, близкий соратник Люксембург в последние годы ее жизни, вспоминал, что при виде посланца из Москвы Роза испытала «одно-единственное чувство — отвращение»[301]. Спартаковцы видели в известном своими интригами Радеке современного Агасфера, метавшегося до войны между немецкими и польскими социалистами. Не обращая на это никакого внимания, тот считал себя официальным представителем большевиков и сразу же стал настаивать на необходимости скорейшего образования левыми социалистами собственной партии. В ответ посыпались упреки в том, что большевики своим кровавым террором запятнали идеалы революционного марксизма. «Розе было больно, что главою ВЧК является Дзержинский»[302].

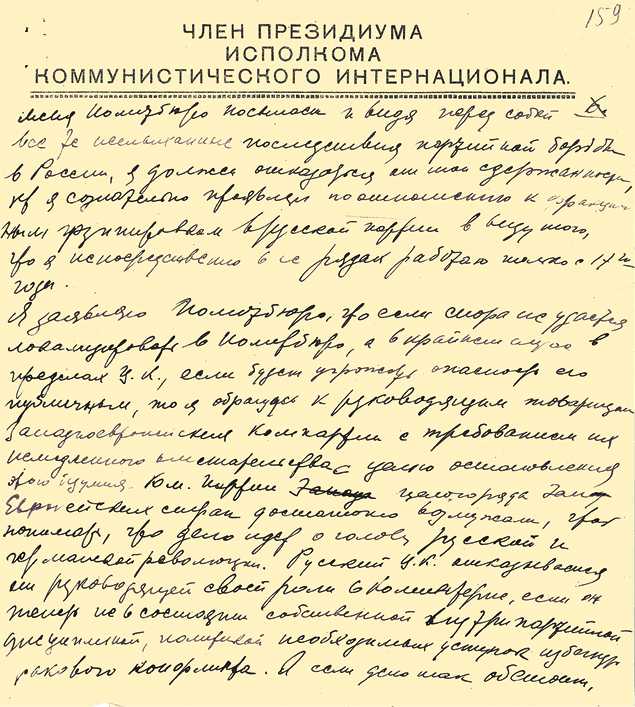

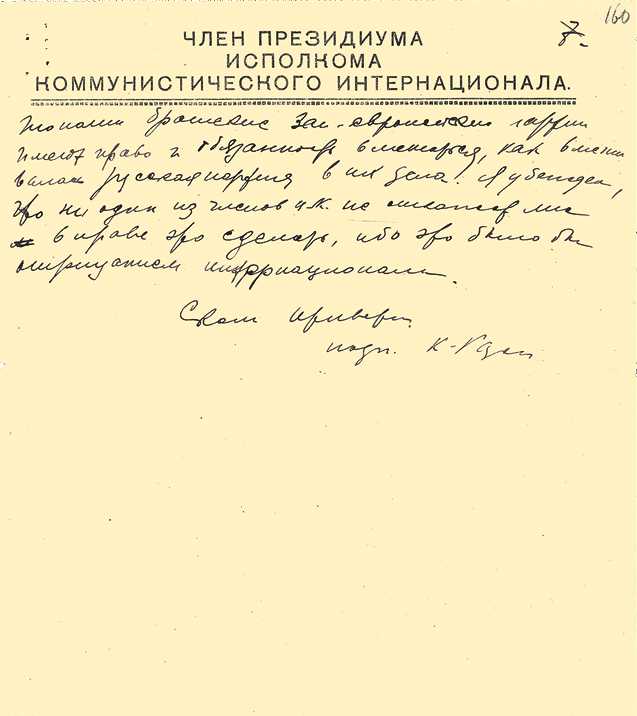

На рождество в Берлин съехались представители различных леворадикальных групп, наиболее влиятельными среди которых были гамбургские и бременские социалисты, а также берлинские сторонники Юлиана Борхардта, издававшего в годы войны журнал «Лихтштрален». Участники встречи заслушали доклад Радека о русской революции и диктатуре большевиков. Естественно, больше всего их волновал вопрос о достижении единой позиции по отношению к выборам в Национальное собрание, которому предстояло выработать конституцию Германской республики.

Через несколько дней, 29 декабря 1918 года в Берлине состоялось совещание спартаковцев, обсудившее перспективу создания самостоятельной политической партии и стратегии дальнейшей борьбы. И в данном случае итог голосования по вопросу об участии в парламентских выборах продемонстрировал внутренний раскол: 23 делегата высказались «за» и 23 — «против»[303]. Под давлением Радека и новых активистов, прибывших из провинции, совещание на следующий день превратилось в Учредительный съезд, на котором 1 января 1919 года была провозглашена Коммунистическая партия Германии.

Центральными событиями съезда стали выступления Розы Люксембург и Карла Радека. Последний фактически открыл его работу 30 декабря, выступив с пространным и эмоциональным приветственным словом от партии большевиков. Радек отказался от трансляции готовых рецептов из Москвы. Нет смысла пытаться копировать русскую революцию, утверждал он, из-за различий в социальной и политической структуре отдельных стран их рабочий класс будет искать собственные пути борьбы за власть. Затем оратор вернулся в лоно привычной патетики: «…опыт, приобретенный нами в течение того года, когда власть находилась в руках рабочего класса, имеет величайшее историческое и практическое значение для пролетариев Германии и всех остальных стран… Русская революция, первый год пролетарской диктатуры является великим испытанием основного правила: вопроса о том, возможна ли диктатура рабочего класса вообще. …Ныне, впервые за всю историю человечества, класс собственников должен быть совершенно упразднен. А это не может быть проведено с помощью парламентских переговоров и постановлений. Русская революция явно свидетельствует об этом»[304].

Ораторское мастерство Радека работало на закрепление идеализированного образа Российской революции при одновременном приведении его в соответствие с канонами, утвердившимися в идеологии и пропаганде РКП(б). Он с жаром рассказывал о том, с какой надеждой смотрели в Советской России на Запад: «…без социалистической революции в Германии революция русских рабочих останется в одиночестве и не сможет собрать достаточно сил для того, чтобы выбраться из руин, оставленных капитализмом, и начать строительство нового общества»[305]. Его речь заканчивалась призывом к развязыванию всемирной гражданской войны против буржуазии и выражением уверенности в том, что «русские рабочие будут сражаться так же храбро на Рейне, как их германские товарищи — на Урале».

Лидеры Союза Спартака, казалось, были заражены эмоциональным подъемом посланца Москвы — они даже не высказали сомнений в целесообразности раскола НСДПГ и образования собственной осколочной партии. Находясь в тюрьме, сказал Либкнехт, я думал, что пролетарская революция в России будет тут же задушена, но спустя год после своего начала она стоит на ногах крепче, чем когда бы то ни было раньше. Немецкие пролетарии покрыли себя позором, участвуя в оккупации и ограблении России германским империализмом. Теперь у них есть шанс смыть этот позор, добившись передачи всей полноты власти Советам рабочих и солдатских депутатов. Тогда «пробьет час мировой революции, настоящей мировой революции, которая навсегда покончит с классовым господством»[306].

Получив слово на второй день работы съезда, Роза Люксембург ни словом не упомянула очевидные успехи немецкого социал-демократического движения до 1914 года, подчеркнув, что ныне «мы ликвидируем результаты последних семидесяти лет развития». Досталось и дню сегодняшнему: «То, что мы пережили 9 ноября, было более чем на три четверти не победой нового принципа, а крахом существующего империализма»[307]. Единственным позитивным моментом первого этапа революции было освоение ею «азбуки», заимствованной у русских, — речь шла о создании рабочих и солдатских Советов. Однако, сойдя с трибуны, Роза не скрывала своих сомнений в правильности выбора, сделанного большинством делегатов съезда. Люксембург и Либкнехт сняли свое предложение назвать создаваемую партию социалистической, а не коммунистической, однако настаивали на «продолжении решительно антикапиталистической, но все-таки прежде всего просвещающей политики»[308].

Переход левых социалистов на рельсы «мирового большевизма» обернулся очередным расколом в их лагере. Большинство лидеров и активистов НСДПГ сохранило верность демократическим завоеваниям германской революции, отказываясь ставить на карту ее судьбу ради того, чтобы подтолкнуть вперед революцию мировую. Один из них, Георг Ледебур, заявил на заседании Исполкома Берлинского Совета рабочих и солдатских депутатов 2 января 1919 года: «Я решительно возражаю против утверждений, звучавших на конференции спартаковцев, что мы должны установить братские отношения с нашими русскими товарищами для того, чтобы начать новую битву против Антанты на Рейне»[309].

В своих воспоминаниях о германской революции Радек отметил, какую роль в ходе дебатов на съезде сыграла судьба российского Учредительного собрания, разгон которого не встретил ни малейшего сопротивления в обществе. В противовес линии «спартаковцев» с довоенным стажем радикально настроенные делегаты требовали говорить с классовым врагом исключительно «языком пулеметов». «Съездовской молодежи и море по колено. Она считает, что Карл и Роза тормозят, что победа очень близка… Я не имел еще впечатления, что здесь уже передо мною партия»[310].