Глава 2 Легализация и адаптация

…Баба Наташа, иссохшая от страшной болезни до неузнаваемости — смотрела мне прямо в душу добрыми, измученными глазами и жалостливо повторяла:

— Хоть бы Васенька жив остался! Ведь, такой хорошенький мальчик был — братик мой младшенький.

Я резко открыл глаза.

«Это был всего лишь сон… Опять этот сон… Всю жизнь лишь этот сон…».

Где-то совсем рядом приглушённо — как через подушку, бубнили голоса: два незнакомых женских и один басовитый мужской — который кажется был мне знаком.

ГДЕ Я⁈

Слегка душновато и темновато… Прямо надо мной невысокий, видимо — беленный известью по глиняной штукатурке потолок, весь в небольших, потемневших от времени трещинах.

С трудом ворочаю головой: два слишком небольших для жилого помещения окна, полузавёрнутые тяжёлые шторы — подвешенные на резных массивных карнизах. Деревянные переплёты окон — без всяких признаков форточек, крашенные уже изрядно пожелтевшими белилами. «Крохотные», по сравнению с теми — к которым я привык, слегка зеленоватые стёкла, пропускающие какой-то «пасмурный свет»…

Интересно, вечереет или светает?

Я возлежал на довольно широкой металлической кровати, с литыми завитушками на спинках (даже, в музеях или в исторических фильмах — такой древней старины не видел!), просто утопая в пуховой перине, накрытый толстым и тёплым лоскутным одеялом.

На прикроватной тумбочке рядом с граненым стаканом — наполовину наполненным водой, громко и размеренно тикал круглый пузатый будильник, показывающий семь часов — то ли утра, то ли — вечера.

На стенах… Гобелены или, как это называется? Кружева, чуть ли не на каждом предмете обстановке, пузатый комод — хрен знает каких годов, хрен знает какого века. Стол у стены с двумя «венскими» стульями и стоящей на нём керосиновой лампой с зелёным абажуром… Крытый чёрным лаком платяной шкаф — видать помнящий ещё «наезды» опричников Ивана Грозного на казанских татаро-монгол… Одиночные и групповые чёрно-белые, с желтоватым оттенком семейные фотографии на стене…

Вдруг, как яркая вспышка — апрель 1922 года!

НЕУЖЕЛИ⁈

Значит, мне не пригрезилось — я действительно «попал» в прошлое!

Сон же, что мне только-только действительно приснился, был совсем другим — мне снилась моя покойная… Извиняюсь: это «там» она — покойная, моя бабушка Наталья Григорьевна. «Здесь» же, она ещё в коротеньком сарафанчике и с косичками из-под платочка по двору бегает — знать не зная и ведать не ведая, что где-то в очень далёкой от неё Ульяновке — бревном на поповской постели валяется её родной внук.

Я снова прикрыл глаза и вновь погрузился в какую-то полудрёму-полуявь…

Дед то мой, Егор Максимович, был мужиком суровым и молчаливым — два слова лишних не вытянешь… Из воспоминаний своего детства, он лишь поведал мне, как его родной отец оглоблей чуть до смерти не забил — когда на сеновале курящим самосад поймал. Еле отлежался: уже попа позвали было — причащать да отпевать апосля как представится…

Да пронесло — оклемался!

Но, с тех пор мой дед был «туговат» на ухо и прихрамывал на левую ногу.

«Сам пойми — а подожги я случайно тот сеновал? — объяснял он этот „странный“ с современной педагогической точки зрения, поступок моего прадеда, — сгорело бы всё хозяйство дотла и, хоть по миру с протянутой рукой иди!».

Разговорившись, он рассказал как его отец — мой прадед Максим Прокопьевич, приехал в Сибирь в «столыпине» в тысяча девятьсот седьмом, с несколькими сэкономленными во время «службы» рублями в кармане, как он лет пять батрачил-горбатился на местных богатеев-кержаков…. Как чуть-чуть поднявшись — срубив избу-«пятистенку» и купив первую лошадь, он женился на моей прабабушке — за которую дали «богатое» приданное… Сундук домотканых холстов и корову!

Как пришедшая в семнадцатом году Советская Власть распределила землю «по справедливости», как прадед воевал за неё против Колчака с «берданкой» и, как уже — против Советской власти с трофейной «Арисакой». Как, наконец, от мужика отстали с продразвёрсткой и, он — впервые за много веков, почувствовал себя свободным.

И, то: рассказ был не просто так — поболтать дедушку прибило, а по делу! Когда я нашёл за нашими огородами початую пачку «Беломора» — оставленную там бухавшими «на природе» городскими мужиками и, сам — в первый раз «побаловался». Надо сказать, краткий рассказ деда меня весьма впечатлил — больше попыток закурить, я не предпринимал до самой…

До «того» самого!

Интересно, а что произошло в моём времени, когда «перенеся»? Я исчез и, про меня писали во всех печатных и электронных СМИ — как про группу Дятлова? Или, просто умер и, моя «бабушка» поплакала вдоволь на моих похоронах и, теперь будет регулярно посещать мою одинокую могилку на кладбище — пока сама там, рядом со мной не «уляжется»? А может, «там» всё осталось по-прежнему — а здесь очутились лишь «клоны» меня и предметов?

ИДИОТ!!!

Это же всё будущем — а будущее ещё не произошло и, произойдёт ещё очень не скоро!

А, всё же? Раз я «оттуда», значит, оно уже существует — оно есть!

Блин, лучше не думать на эту тему: во-первых — бес толку, а во-вторых — опасно для рассудка и душевного здоровья.

Бабушка же моя, рассказывала всё более подробно и эмоционально, из её рассказов я почерпнул большинство наших семейных преданий и передал дальше «по наследству» — детям и, хотел было передать внукам — да не успел…

Баба Наташа, была из голодающих детей Поволжья…

Да, да — из тех самых!

Из самых настоящих голодающих детей Поволжья, а вовсе не из «ильфо-петровских» откормленных балбесов — объедающих совбесовских старушек.

Когда умерли от голода и тифа её родители, младшие братья и сёстры, старший брат повесил ей котомку через плечо с последним оставшимся куском чёрного хлеба из лебеды и отвёз в город — в какой, она не помнит. Она и, года рождения своего не помнила — ей, «на глазок» после поставили 1915-ый год.

«Завысили возраст», — говорила она улыбаясь, да лукаво на деда посматривая.

Ну, конечно — не была бы она тогда женщиной, если б так не утверждала!

Оставленная на улице, девочка вскоре прибилась на железнодорожном вокзале к банде беспризорников едущих в Ташкент. Доехала из всех она одна — другие отстали или умерли по дороге, но почему-то не в Ташкент — а в Сибирь. Где её, так же на вокзале, подобрал и увёз к себе в село мой прадедушка Максим Прокопьевич.

Видимо, он сильно хотел доченьку — а прабабушка рожала одних сыновей! Ну, или просто из человеколюбия. Не знаю, бабушка очень скупо о нём рассказывала, хотя как вспомнит — так обязательно поблагодарит своего приёмного отца за сделанное добро.

Воспитав как дочь, прадед женил на ней своего старшего сына — моего деда Егора Максимовича.

К моменту начала коллективизации, у прадеда уже была большая изба крытая «железом», пять сыновей и семь лошадей — пять рабочих, «племенной» жеребец и одна «под коляску». А, у прабабки — швейная машинка «Зингер», предмет зависти всех баб в селе. Не самое «крепкое» хозяйство, кстати! По утверждениям моего деда, самыми зажиточными всё же оставались кержаки-старожилы — некоторых, по несколько раз «раскулачивали».

Прадед же мой, поступил очень мудро: как пошёл слух об «сплошной коллективизации», он съездил в город, поговорил с кем-то «из начальства» — знакомце ещё со времён Гражданской войны. Вернувшись, он успел всё хозяйство «втихаря» продать, справить нужные документы и уехать всей семьёй — «от греха подальше», на одну из великих строек Первой пятилетки — в Кузбасс. Поселившись в городе Ленинск-Кузнецкий, он устроился проходчиком на шахту — где подросши стал работать и, его старший сын и мой дедушка Егор Максимович.

Мой отец — Владимир Егорович, родился в тридцать седьмом, затем уже в войну две дочери — мои родные тёти и, мой Прадед — вдоволь успел нанянчился напоследок с внучками. Войну он не пережил — задавило при обвале в лаве в сорок четвёртом. Вслед за ним, год спустя умерла и прабабушка.

Дед мой работал на шахте — значит, имел бронь от фронта. Кроме того, он был хром на левую ногу и «туговат» на ухо — в результате прадедовского «воспитания» оглоблей. Поэтому, на войну его не взяли.

Четверо же его младших братьев, по мере наступления совершеннолетия и достижения призывного возраста, по одному туда уходили и обратно не возвращались…

Самый младший брат — Василий, был наиболее любим бабушкой. Она очень часто показывала его фотографии, каждый повторяя с какой-то по-особенному тёплой душевной улыбкой: «Васенька то, такой хорошенький мальчик был! Красивый, умненький, всегда такой ласковый и вежливый… Я всю жизнь представляла себе — какие замечательные деточки у него могли быть, а⁈».

Действительно: судя по фотографиям, самый младший брат деда — парень был хоть куда! Как говорится: «удался и, ростом и лицом». Запросто вместо Юрия Гагарина мог в космос полететь — такой же типаж, приятного во всех отношениях человека, с открытым лицом! Тем более, очень хорошо учился в школе и, на него уже обратили внимание и звали по окончанию школы, в какой-то там «физико-математический» университет… Но, не суждено видно было.

Он с детства страстно мечтал стать военным лётчиком! Время тогда было такое: сейчас, наверное — самое смешное желание для молодого человека. Написал в военкомат «добровольцем» и его мечта начала сбываться: в 1944 году Василий был направлен в лётное училище и, по идее — на войну «успеть» не должен был.

Но мальчик, видно, боялся этого «опоздания» на войну больше смерти!

Ещё одно заявление (или очень много заявлений) и, через три месяца — закончив курсы воздушных стрелков, он попадает на фронт в штурмовой авиаполк. Буквально за месяц до окончания войны, его «Ил-2» был сбит зенитками над Балтикой.

Бабушка, очень плохо помнила свою настоящую — «поволжскую» семью и почти про неё не вспоминала. Приёмную семью, она считала родной и очень пережила по каждому из своих погибших сводных братьев. Василия же она любила больше всех и, даже на смертном одре, мучаясь от невыносимой боли — не про себя думала, а повторяла:

«Хоть бы Васенька тогда жив остался… Ведь, такой хорошенький мальчик был — братик мой младшенький!».

Сновидениями я с детства не особо страдаю… После армии я ими вообще страдать перестал — сплю как убитый! Но с того момента когда её не стало… Не часто, но достаточно регулярно я слышу её голос и до скрежета стискиваю зубы в бессилии всё исправить…

— … Вы не спите, Ангел? Вы меня слышите? — шепчет знакомый басовитый голос прямо в ухо, — извините, мне показалось, что у Вас открыты глаза.

Вижу склонившееся надо мной бородатое лицо отца Фёдора.

— Нет, не сплю, Ваше преподобие…

— Тссс…

Он, встревоженно озираясь за спину, прижимает палец к губам:

— Больше не называйте меня так!

— Почему?

— Потом расскажу… Чуть позже.

— А как Вас тогда называть? «Отец Фёдор»?

— Нет! Пока никак не называйте, а если уж приспичит, — он немного смущается, затем решился, — просто «отец» и, всё! И, побольше молчите…

Хм… Не пойму я: вроде лето на дворе — а лыжи всё одно не едут! Однако, думать мне совершенно в лом — какая-то слабость в теле, переполненный мочевой пузырь давит на какую-то «внутричерепную извилину» и, страшно хочется…

ЖРАТЬ!!!

Тут, слышу шаги — кто-то подходит к дверям спальни.

— Как самочувствие, сынок? — спрашивает священник уже достаточно громко.

Так, так, так…

Кажется, соображалка у меня включается! Ладно, будем играть отведённую для меня роль — деваться всё одно некуда:

— Что-то сил у меня совершено нет, отец…

Боковым зрением замечаю: в дверь осторожно крадучись входят две благообразные старушки и замолчал.

— Так правильно — после тифа, то! Тебя же вчера ночью в беспамятстве привезли — да ещё и ограбленным до исподнего!

— А документы… — голосом умирающего «лебедина», вопрошаю я, — документы сохранились, отец…?

Кстати, притворяться мне довольно легко было: ибо, действительно — как после тифа, хоть ни разу им не болел (тьфу, тьфу, тьфу!), но очень хорошо представляю себе, по книгам, то состояние!

— Не было при тебе ничего — ни документов воинских, ни денег, ни одежды какой.

— ЧТО⁈ И, даже красные революционные шаровары умыкнули и комсомольский значок…? Вот же, бЯда!

— Ничего, ничего, Серафим…!

Приподнимаю от удивления бровь: ЧЕГО⁈ Вообще-то, меня прежде Антоном звали.

Отец Фёдор, подмигивает изо всех сил — прямо-таки, как телеграфом семафорит.

— … Я уже с товарищем Анисимовым поговорил — восстановят тебе документы! И, этот… Как его…? Ты только поправляйся — всем приходом за тебя молимся… Правда, сёстры?

— Правда, батюшка! — чуть ли не хором, умиляясь молвили старушки, — чудо то какое свершилось… Матушка Прасковья, жаль не дожила — ведь, все глазоньки проплакала, сыночка ожидаючи.

Ну, вот… Теперь я попович и, звать меня, не абы как — а Свешников Серафим Фёдорович. Однако, счас весь изольюсь!

Улыбнувшись старушкам улыбкой неразумного дитяти, обращаюсь к названному родителю:

— Отец! Как бы мне «по-маленькому» сходить и, того… И, это… Покушать бы, а?

Понимающе кивает, умильно улыбаясь:

— Сейчас сёстры тебе помогут, Серафимушка.

Когда старушки сделали все дела по уходу за мной и, накормив удалились из избы, я слегка наехал на иерея:

— Лучшего ничего не могли придумать, Ваше Преподобие?

— А, что я мог «лучше» придумать, Ангел, когда Вы в беспамятстве сутки лежали и бредили? — резонно заметил тот, оправдываясь, — доктора, Михаила Ефремовича позвал и, это… Так и, так говорю — сынок родной с польского фронта возвернулся! Какую ещё «легенду» я мог придумать? Сами подумайте…

Согласен, возможности у него довольно ограниченны! Навряд ли, в семинарии его учили придумывать «легенды» для нелегалов — а сама жизнь и карьера священника, эти теоретические знания оттачивала на практике. Тем более, вряд ли среди его близких знакомых были какие-нибудь «урки» — которые могли мне «сделать» липовые «ксивы».

— … А так, всё наполовину уже сделано: довоенные документы Серафима уже имеются — нужно лишь оформить с них советские.

Ну… Что тут скажешь? Тоже — вполне резонно.

— Да к тому, — Отец Фёдор сделал умиротворённое лицо, — я вижу в сём знамение — знак свыше…

— В смысле?

Тот, крестясь на иконы в углу:

— Долго мы с матушкой ждали сыночка с войны… Денно и нощно молил я, просил Господа и услышал он мои молитвы — дал вместо моего Серафимушки, Серафима Шестикрылого[1]…

Священник, от переизбытка чувств, с привсхлипываниями зарыдал в голос, слёзы обильно потекли в седую бороду:

— Для спасения матушки России от Антихриста Грядущего…

Волей-неволей на ум пришли слова Александра Сергеевича:

'Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился,

И шестикрылый Серафим…

…В портале с компом появился'.

— Извините, какого года ваш сын… — спросил когда он успокоился, — в каком году родился?

— Что?…Ах, да! Мой Серафимушка родился третьего апреля тысяча девятисотого года.

— Так, значит мне сейчас полные 22 года?

— Совершенно верно.

«Ровесником века буду. Тоже не плохо — меньше буду в старости с определением собственного возраста париться».

Был такая у меня проблемка под конец «той жизни»… А здесь — посмотрел на дату в календаре, откинул первые две цифры — и никаких проблем. Лишь бы дожить мне до второй собственной старости и «того» возраста!

Ещё вот одна досада:

— Если честно, надеялся на более «красную» биографию…

Отец Фёдор, сделал удивлённое лицо:

— «Красную биографию»⁈ Вы своё лицо в зеркале видели? Да на нём же, самое меньшее — гимназическое образование, как русским языком написано. Не знаю как будет при новых властях (обещаниями то, все мы сильны!), а при прежних — отроку из простого народа его получить, было почитай что невозможно…

Он, отрицающе покрутил головой и добавил:

— Не… Как не думай, как ни старайся — а за пролетария Вас не выдашь!

Действительно… Это было бы ещё и, крайне подозрительно. Конечно, артистический «дар» во мне с самого раннего детства замечен был — но не до такой же степени, чтоб к примеру — успешно «косить» под слесаря с Путиловского завода⁈

— Да и, зачем? Мало ли среди большевиков детей купцов, дворян да поповичей? — продолжил священник, тоном умудрённого житейским опытом взрослого беседующего с дитём неразумным, — вот, взять наш городок: из пяти коммунистов лишь Фрол Изотович из чистокровных пролетариев. А, начальник милиции — Абрам Изральевич Кац, происхождения самого — что ни на есть буржуазного, хоть и скрывает это!

И в самом деле: ни разу не слышал, чтоб отец Ленина в шахту уголёк рубить спускался, а батька Троцкого — в лаптях по пахоте за сохой тусил, или предположим — невод в сине море закидывал! Возможно, я сильно запамятовал — но среди большевистской верхушки, лишь Ворошилов — «чистый» пролетарий, да «дедушка» Калинин. А вот Сталин — уже «ближе» ко мне… Он сын сапожника-кустаря, по марксисткой терминологии — «мелкого буржуя» и, кроме того — недоучившийся семинарист.

— … Ну, а остальные трое большевиков — дети разночинцев да мещан.

Посмотрев по сторонам, он наклонился поближе к моему уху и прошептал:

— Вы главное, делайте как они: побольше болтайте про Маркса, Энгельса и мировую революцию — и будете «в доску» своим.

— Ладно, понял, хорошо…

Это-то как раз, без проблем! Почему-то, «там» на меня по молодости любили вешать «общественную» работу и, хотя от комсорга в школе и институте удавалось отбояриться — но вот с докладами выступать, стенгазеты оформлять, да политинформации вести — мне доводилось регулярно. А в армии сповадился до комсорга роты: приказали — куда мне деваться? Так что, марксистко-ленинской фразеологией я владею в полной мере и, если что — самому Троцкому, смогу по ушам проехаться.

ХАХАХА!!!

Конечно, последнее моё утверждение — просто пустая бахвальба!

Однако, одного умения чесать по ушам партийным словом, определённо маловато чтоб сойти за своего, или хотя бы легализоваться в качестве местного поповича:

— А на лицо как? Неужели, я до такой степени похож на вашего сына — что никто не заметит подмены?

— Схожесть, определённо есть — я это сразу заметил, — задумчиво рассматривая моё лицо, степенно пояснял мой названый отец, — обликом мой Серафим был самым обыкновенным: если издали смотреть — так из четверых трое на него похожи будут. Да к тому ж, с десяти лет он в Нижегородской гимназии учился — здесь крайне редко бывал… Все, поди и забыли уж — каков он лицом!

Помолчав, добавил:

— Да и, моё слово будет решающим: признал Вас принародно — значит, Вы — мой сын!

Ну, что сказать? Всё что не делается — делается к лучшему!

— Хорошо, отец! Тогда переходим на «ты» — даже с глазу на глаз: ибо и, «у стен могут быть уши».

Тот, несколько обескураженно согласился:

— Хорошо, переходим на «ты», Серафим! Хотя я вот, твоего деда — на «Вы» величал до самого…

Он перекрестился на образа в углу и закончил грустно:

— Да, видать новые времена — новые обычаи. Отдыхай пока, Серафим — скоро придёт доктор…

Попрощавшись он удалился, а я опять вырубился.

Сразу заметно, что в этом мире нет, не только Интернета — но и самого простенького чёрно-белого телевизора, хотя бы с тремя государственными каналами!

Пришедший ко мне на следующий день «с утра» доктор, представившийся Ракушкиным Михаилом Ефремовичем (на редкость приятный в общении и словоохотливый человек, должен отметить), завис чуть ли не до обеда. Мне, это было донельзя на руку: слушая его и обратно — сам рассказывая всякие занимательные истории, которых я знал просто немерено — я «переформатировал» свою речь под речь «хроноаборигенов».

Ничего страшного, оказывается!

Нормальный, русский литературный язык, без всяких — привнесённых позже «-измов». С теми двумя бабками, мне общаться было гораздо сложнее — то и дело переспрашивали друг друга… У них какой-то сложный крестьянский местный диалект — которого, я в своём будущем даже и не слышал.

Заметив, что я не знаю некоторых самых элементарных по его мнению вещей, Михаил Ефремович обеспокоенно спросил:

— Извините, а кроме тифа контузии у Вас не было?

К тому времени, я уже в общих четах придумал свою «военную» легенду — содрав её с одной не так давно читанной автобиографической книжки, скачанной в Инете. Поэтому с готовностью:

— Как не быть? С контузией я в госпиталь в Вильно попал, а оттуда прямиком в польский плен. Первое время, я даже как меня звать и кто я такой не помнил! Ну а уже в концлагере подцепил сыпняк…

Затем, я грамотно перевёл разговор на другую тему, а уже в конце беседы, я обратился к доктору с необычной просьбой:

— Михаил Ефремович! Вы не могли бы написать мне справку о моей частичной амнезии — в результате контузии полученной в борьбе за Советскую Власть?

Не помешает если что, хоть как-то — да прикрыть мой «зад»! Ракушкин, видать был такого же мнения. Понимающе приподняв брови, он заговорщическим шёпотом ответил:

— Конечно, конечно… Обязательно выпишу Вам такую справку — чтоб, у «товарищей» возникало меньше вопросов.

Из «процедур» доктор Ракушкин только напоследок пощупал мой лоб, посчитал пульс и удалился, вспомнив про другого больного, из «лекарств» же прописав мне покой и обильное потребление пищи… Особенно высококалорийной — белковой.

Отец Фёдор грустно вздохнул после его ухода и отправился в сарай продолжать истреблять своё ушастое поголовье.

Видать, местный эскулап по всей Ульяновке растрезвонил — что в доме священника появились свободные уши!

С обеда, не успел я часок кемарнуть для более полного усвоения животных и растительных белков, жиров и углеводов, как поток посетителей накатился лавинообразно! И с тех пор, практически ежедневно, по десять — пятнадцать посетителей обоих полов, различных возрастов и занятий. Конечно, большинство — из местной интеллигенции или представителей бывших «имущих» классов и никого не смущало, что я только-только был красным командиром…

Парадокс!

Хорошо ещё, что каждый со своими «подношением» — что несколько попридержало геноцид ушастых пушистиков. Опять же — мне на руку: я как губка впитывал информацию, причём, мне не пришлось за ней бегать — носители информации сами ко мне являлись и сливали «самое ценное» в этом мире. Конечно, в основном это пустой полусельский треп — у кого, что там окотилось или опоросилось, кто с кем подрался или какая баба гуляет от своего мужика, а какая нет… Ну и ещё про литературу, искусство, историю и совсем немного про «политику». Но, попадались и, воистину «жемчужные зёрна»!

Ладно, про это потом…

Главное же, к концу своей болезни я полностью знал весь местный «расклад», что очень пригодилось в дальнейшем.

Не удержались от посещения и представители власти: САМ(!!!) Фрол Изотович Анисимов — Председатель волостной ячейки ВКП(б), Председатель исполнительного комитета волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов[2] (волисполкома) — соблаговолил посетить меня на третий день, прямо с утра. Действительно — бритый наголову, низкорослый — но крепенький такой мужичок… Чем то, он мне напоминает Чапаева из ещё не снятого фильма. Нет, не внешне — своими замашками-повадками провинциального фраера.

Сразу видно, любитель косить под «своего» — одет вызывающе по-простонародному, в видавшую виды солдатскую гимнастёрку, шаровары и шинель… Правда, сапоги на нём хромовые — офицерские и картуз того же происхождения.

Изрядно напрягало, что он смолил одну самокрутку с вонючим самосадом за другой, ничуть меня некурящего не стесняясь! Впрочем, здесь у них так принято — предъявлять «свой устав» в чужом «монастыре» не стоит.

С ним мы в основном поговорили про войну: он вспомнил про своё участие на «Германской», а я — прочитанные в книгах или виденные и запомнившиеся эпизоды из фильмов про Гражданскую.

Сразу было заметно, разное отношение — к разным войнам. Его воспоминания, в основном зацикливались темой избиения офицеров — уже после Февраля и особенно Октября… Как будто, солдату — воевавшему с пятнадцатого года и, вспомнить больше нечего — кроме этой мерзости.

Я представлялся, как дослужившийся до командира стрелковой роты РККА и, делая вид — что в истреблении моих «коллег» не видел ничего предосудительного, соловьём пел — рассказывая про «ратные подвиги» своей части под Вильно, Брестом и про последующий «драп» из-под самой Варшавы.

К слову сказать, я не сколько не наглел и обалденного вояку из себя не корчил — по большей части делая акцент на мелкие «бытовые» подробности военной жизни. Фролу Изотовичу, это ужасно понравилось! Он сам, войдя в азарт, перестал донимать меня рассказами о том, как стрелял в спины офицеров — поднимающих их полк в атаку во время Июньского наступления и, сам вспомнил великое множество «солдатских хитростей».

— Товарищ Анисимов, — внезапно меня торкнуло гениальной идеей, — а почему бы тебе не написать про это книжку?

— Зачем? — удивился тот.

— Как это, «зачем»⁈ Аполитично рассуждаете, товарищ! Впереди ещё не одна война с мировой буржуазией — молодые красноармейцы должны знать все премудрости старых бывалых солдат, которые помогут им выжить и победить.

Вижу, это показалось тому очень заманчивым предложением, хотя несколько смущаясь он признался:

— Хм… Гкхм… Да я и, писать то… Толком не умею!

Понятно: с тремя классами — редко кто становится писателем. Разве, если классиком объявят — как Максима Горького…

— Неужели, у тебя — как у главы волостного Совета, председателя волостной партячейки, — делаю как можно более выпуклые глаза, — уж и, секретарши с пишущей машинкой нет⁈

— Ну, почему «нет», — он скромненько так, отвёл глаза в сторону, — есть! Секретарша есть и пишущая машинка при ней.

Мне уже «доложили», что с секретаршей из дворянок — привезённой им в голодном восемнадцатом году вместе с «машинкой» из самого Нижнего, местная власть «гуляет». Что ужасно не нравится его законной — ещё «дореволюционной» супруге, нажившей с Фролом Изотовичем троих детей. Как бы не половина всех местных новостей, про эту «Санту-Барбару»!

— Ну, так диктуй ей, что мне сейчас рассказал — а я потом литературно обработаю и, вместе пошлём в какое-нибудь издательство.

Я, несколько заговорщически подмигнул:

— Вся слава тебе — как автору, а гонорар — пополам… Всё «по-честноку»! Ну так как, Фрол Изотович?

Вижу — «загорелся», но ответил уклончиво — мол, подумать надо. Напоследок спросил — умею ли я ремонтировать автомобиль. После, такого же — уклончивого ответа: мол «посмотреть надо, что там за лохматина», председатель местного Сельсовета… Извиняюсь — Волисполкома, пожелал мне скорейшего выздоровления и попрощавшись удалился, пыхтя недокуренной «козьей ножкой».

Немного отдохнул: после товарища Анисимова — «посетителей» не было весь день! Распугал он их, как крупная щука — распугивает всякую мелочь в какой-нибудь луже…

Не обошли меня своим вниманием и правоохранительные органы в лице самого Начальника волостного (районного) управления милиции НКВД[3] — какого-то там «уполномоченного», товарища Каца Абрама Израилевича.

Тоже блин — надымил куревом, хоть топор вешай и бей им товарища Каца по его кудрявой головёшке — что мне очень хотелось проделать!

Если товарищ Анисимов был похож на слегка приблатнённого лысого биндюжника — волей судеб усевшегося в кресло председателя колхоза и, до сих пор этот факт в полной мере не осознавший, то товарищ Кац был похож…

Просто на еврея, одетого в видавшую виды кожаную куртку!

Хотя глава местных милиционеров всем по ушам трёт про своё трудное детство в семье простого еврейского сапожника, его прежние дружки успели сболтнуть — что он был родом из достаточно обеспеченной семьи, владеющей ломбардом и десятков мелких лавок в каком-то восточнопольском местечке.

Как он здесь очутился?

Необъяснимый ничем вменяемым, акт властей Империи — при Великом отступлении из Польши в 1915 году, насильно выселивших евреев из «Черты оседлости» и расселивших их по всей России! Озлобленные и находящиеся буквально на грани выживания, они после Октября первыми шли в Красную Гвардию и ВЧК: во-первых, чтоб элементарно выжить среди чужого для них народа, а во-вторых — чтоб элементарно отомстить… Ведь, при выселении — а делали это по большей части казаки, с ними не церемонились! При малейшем подозрении в шпионаже в пользу Германии, евреев вешали без всякого суда и следствия. А при «эвакуации», множество их стариков и детей умерло в дороге от болезней и голода. Про утраченное имущество — за которое любой еврей удавится, я уже не говорю.

Многое в истории Российской Гражданской войны становится понятным, если знать влияние этого «еврейского» фактора — в частности пресловутое «расказачивание».

К великому сожалению, абсолютным большинством жертв их мести — были люди, никаким боком непричастные к их еврейским бедам.

И, этот по рассказам — из таких же!

Правда после того «восстания», Кац в значительной мере поубавил свою прыть, ну а потом и вовсе «остепенился» — женившись на дочери местного предводителя дворянства. Бывшего, разумеется…

Что самое поразительно, чему больше всего удивляются местные — так у них совет да любовь! Меня это впрочем, нисколько не удивляет: надо отдать им должное — у евреев отношение к женщинам довольно почтительное и, слабому полу это не может не нравиться.

К Абраму Израилевичу, у меня с первого взгляда появилась стойкая антипатия!

Ко мне он явился не один — а с двумя другими товарищами в форме и, его визит сразу стал напоминать то — ли арест, то ли просто — задержание. Мой названый отец забеспокоился было, но совершенно напрасно: всего лишь опрос в связи с моим «ограблением», хотя вроде — никто из нас заявление не писал.

Опять же понятно: так же как и остальных визитёров — главу местного НКВД дрючит дефицит общения в сельской местности…

Но мент он и, в Африке — мент!

Просто так зайти и поболтать, он не может — обязательно надо со своими дешёвыми «спецэффектами».

Освоившись в доме, после всех положенных при проведении подобных мероприятий «официальных церемоний», главный ульяновский мент спрашивает:

— Расскажите, товарищ Свешников, как Вас ранили белополяки.

Не иначе — «ловит», Алан Пинкертон, чёртов!

— Извините, товарищ Кац… Я был контужен, а не ранен.

Притворно расширяет очи — типа, забыл:

— Ах, да! Запамятовал, извините… И всё же расскажите.

Несколько недовольно замечаю:

— Вы — «запамятовали», а мне — конкретно память отшибло! Боюсь, ничего особо интересного рассказать не смогу: амнезия — потеря памяти, то есть… Здесь помню, здесь не помню — как-то всё фрагментально… Отрывочно стало быть.

Однако, не слезает и лёгким нажимом:

— Расскажите, что помните.

Однако, какой настойчивый мент попался! Ладно…

«Не так давно» приходилось читать книгу Соломона Бройде «В плену у белополяков»… Слегка напрягши память, начинаю сумбурно-раздражённо рассказывать оттуда, несколько корректируя конечно:

— Помню — шли в атаку: я бежал впереди роты — «УРА!!!». Потом слышу отдалённый орудийный выстрел и следом шелест снаряда… Вот «шелест» превращается в какой-то леденящий душу хрип — «ХХХРРР!!!» Как удавленник, «танцующий» в петле… На единый миг, «хрип» замирает и, вместе с ним замирает душа и, кажется, останавливается дыхание и сердце…

— Шестидюймовым «чемоданом» врезали паны, — вполголоса прокомментировал милиционер у окна.

— Потом, ничего не помню — даже самого взрыва, только летящую в небе чью-то папаху. Потом, удар об что-то твёрдое и всё куда-то проваливается — ни бойцов, ни лошадей, ни папахи. Сколько времени продолжалось моё беспамятство? Минуту, часы, сутки, годы, века…? Я не знаю… Мне холодно. Я лежу в грязи. Всё мое тело, все его поры насквозь пропитаны болью и грязью. Липкая, холодная, она пластами накатывается на грудь. Мне больно, я задыхаюсь… Хочется выть от тоски, громко вопить о спасении. Но из горла судорожно выталкиваются короткие лающие стоны…

Должно быть, я рассказывал с должным выражением: слушатели, аж рты — как вороны с сыром раскрыли!

— Кхе, кхе, — закашляв, товарищ Кац прервал поток моего сознания, — так Вы значит, находились в госпитале, когда…

— Открываю глаза — передо мной чье-то худое с бородкой лицо. Рядом койки, на них люди — покрытые чем-то белым. По стенам ползают тревожные блики одинокого фонаря. Я в больнице… Я болен… Я среди живых. Скорее бы забыться и заснуть. И, снова впадая в длительное забытье, я слышу голос: «Пусть спит».

— Снова просыпаюсь — чья-то рука заботливо утирает моё лицо полотенцем, поправляет сбившуюся подушку и на минуту задерживается на моем увлажненном лбу. Я не могу пошевелиться, мои руки отказываются мне повиноваться. «Где я?», — спрашиваю. «В пятом Виленском госпитале, — отвечает медсестра, — уже две недели с тобой возимся. На вот выпей, товарищ и дожидайся прихода доктора…».

— Кхе, кхе… — снова Кац, закашлявшись от крепкого самосада, — расскажите, как Вы попали в плен к белополякам.

Переведя дыхание, продолжаю:

— Сквозь сон как-то слышу: «Та, та, та-та, та-та…» — отстукивает пулемет где-то совсем близко. Первая мысль: неужели мой бред продолжается? Пробую поворачивать голову во все стороны. И меня сразу поражает какая-то настороженная тишина. Все заняты только собой, своими мыслями и деловито-озабоченно прислушиваются к доносящимся звукам. Значит — это явь. Здесь — выздоравливающие бойцы и я между ними. А за слегка дребезжащими стеклами — фронт с привычной музыкой пулеметов и пушек, которая приближается все ближе и ближе.

— … Тревога охватывает всех находящихся в палате. Бородатый сосед с тату… С татуировкой на руке, порывисто наклоняется в мою сторону и приглушенно говорит: «Подходят, сукины дети. Значит, нам — крышка». И, не дожидаясь ответа, обращается с такими же словами к другому соседу. В палату торопливо входит бледная сестра и произносит нарочито спокойным голосом: «Товарищи, без паники! В двадцати верстах от города появился польский отряд. Его отобьют сегодня же. На то война…».

— Через буквально час, в палате неожиданно появился один из врачей: «Товарищи, необходимо сохранять спокойствие. Город оставлен нашими. С минуты на минуту сюда могут явиться поляки. Прошу вас быть с ними вежливыми. Бежать отсюда нельзя, да вы и не сможете». И вышел из палаты сгорбившись, с трудом волоча правую ногу.

— Грузный топот окованных железом сапог — это группа легионеров шумно ворвались в палату, размахивая кулаками и прикладами. Они избивают раненых и укладывают в свои вещевые мешки убогий красноармейский скарб. Я сброшен на пол, бородатый сосед справа, зажимает подушкой выбитый глаз — из которого торопливой струей стекает кровь… Встали надо мной: «Встать, скурве сыне! Защелю зараз, холеро!».

У Каца выпала цигарка изо рта:

— Это действительно по-польски!

Не обратив внимание продолжаю:

— Стараюсь лежать, не подавая никаких признаков жизни, однако очередь доходит и до меня: «Здыхаешь, пся крев!», — бьют меня с силой ногой в бок. Медсестра кричит: «Не бейте его — он и так к ночи помрёт!». Тогда, грязно обозвав, поляки принялись избивать её. Бросают поперёк больничной кровати… Треск разрываемого платья… Белые, бесстыдно раздвинутые женские ноги… Полузадушенные крики-стоны… Предсмертный хрип и мёртвые застывшие глаза на измученном лице, мне показалось вопрошающие с немой укоризной: «За что, вы меня так?»… От слабости, от боли, от голода у меня кружится голова. Я впадаю в беспамятство…

Рисунок 4. Не забудем не простим!

— С детства ненавидел пшеков за их высокомерную спесь и гонор… — товарищ Кац несколько смущён, — как попали в лагерь? Я слышал всех тяжелораненых паны добивали? Почему же Вас…?

— Почему меня не добили, спрашиваете⁇ А я не помню! Помню как во сне фигуру подтянутого офицера в сияющих крагах и повязкой Красного Креста на рукаве: «Досыть, досыть!». Потом меня несут взяв под руки мои товарищи… Снова беспамятство… Очнулся уже в поезд: я брежу, я иду в бой — в последний и решительный бой за Советскую Власть. Моя рота наступает и, я должен взять последнее польское укрепление. Я кричу: «Ур-а-а!».

— Вдруг, слышу: «Цо, холера!». Скрипнула дверь вагона, польские солдаты бросились в темноте избивать прикладами всех лежащих в вагоне. С тех пор, я старался не спать и не впадать в беспамятство.

— Не могу сказать сколько ехали… Вдруг остановка, скрипят двери вагона: «Вставать, скурве сыне! Зараз бендзем выходить!». Все поднялись. Выходим на платформу и строимся по четыре в ряд. На станционном здании читаю надпись: «Волковыск». «Ходзи!», — командует унтер-офицер. Конвоиры окружают нашу группу тесным кольцом. Я, еле перебирая ногами, иду вперёд — повиснув на плечах товарищей.

— Подходим к огороженному колючей проволокой зданию — управление коменданта Волковысского концлагеря. На крыльце появляется немолодой офицер с отёчным лицом. Конвоиры вытягиваются в струнку. Вслед за начальником лагеря выходит с десяток солдат — у каждого в руке плетка и шомпол.

— «Бачнись»! — но никто из нас не понимает этого слова. Тогда офицер орет на великолепном русском языке: «Смирно! Голову выше, сволочи»! Затем, он командует: «Господа офицеры царской армии, пять шагов вперед, шагом марш!». Из наших рядов выходят четверо. «Господа русские офицеры» впечатление производят не из сильных! Остатки больничных халатов, сине-черные следы от избиения на лицах — трудно в таком виде показать «доблестный» вид. Каждый из них громко и отчетливо рапортует о своем дореволюционном чине и полке. Он им: «Станьте в сторону, господа офицеры!»

— Следующая команда: «Товарищи красные командиры, пять шагов вперед, шагом марш!». В наших рядах тишина… Никаких движений — замри, сердце! «Значит, нет красных командиров? — почти дружелюбно спрашивает, — а может быть, есть?». В наших рядах то же настороженное молчание.

— Тогда: «Господа офицеры, покажите мне, кто здесь красный командир, комиссар или коммунист». Не совсем уверенно, видимо, тяготясь своей постыдной ролью, приближаются недавние товарищи к нашей группе. Один из них подходит ко мне вплотную, смотрит подслеповатым глазами куда-то мимо и проходит мимо.

— «Господа офицеры» понуро бредут к командиру: «Ни на кого не можем показать, ваше высокоблагородие». Польский офицер презрительно их оглядывает: «Вы недостойны носить свое высокое звание!». Вдруг, он сам подходит вплотную к нам, из второго ряда слева вытаскивает какого-то человека с перевязанной грудью и сильным ударом в голову валит его наземь…

Сделав небольшую паузу и краем глаза глядя на притихшего Каца, я вдруг как заору:

— … ЖИД, КОМИССАР!!! СМЕРТЬ ТЕБЕ!!!

Клянусь — он чуть в форточку не выпрыгнул!

— Польские солдаты накинулись, бьют его — предсмертный ужас в глазах жертвы, крики, хрипы, стоны — переходящие в утробное мычание. Вскоре все кончено — на земле бездыханный труп в луже собственной крови. Солдаты оттаскивают его в сторону, затем по знаку начальника хватают следующего «коммуниста» и всё повторяется заново: короткий вопрос, удары и безумные крики истерзанного… Ещё один обезображенный трупп.

Траурно склонив голову, я замогильным голосом:

— Вскоре, должна настать моя очередь и я готовился достойно встретить смерть, вспоминая родных, близких, друзей… Командира и комиссара нашего полка… Товарища Троцкого и его речь на митинге незадолго до того — моего последнего боя, где он говорил об скором крахе империализма и неизбежности свершения Мировой революции…

Тяжело вздыхаю:

— … Но Солнце уже садится, палачи устали и торопятся домой к семьям.

Абрам Израилевич хрипло, вытирая платком пот со лба:

— Товарищ Свешников… Думаю, на сегодня достаточно воспоминаний. Давайте лучше поговорим о вашем ограблении.

Далее товарищ Кац задавал вопросы о «происшествии», один из его сотрудников записывал, а другой снова с отсутствующим видом смотрел в окно.

По существу дела, я рассказал, что плохо себя почувствовал ещё будучи проездом в Москве — результат тяжёлой контузии на Польском фронте, нечеловечьих условий в польском концлагере и перенесённого затем сыпного тифа. Помню, как пересаживался с поезда на поезд в Нижнем Новгороде — больше ничего не помню… Должно быть, возвратный тиф — про который говорил недавно побывавший здесь доктор Ракушкин.

Перечислил якобы украденные у меня вещи, особенно сожалея про красные революционные шаровары — которыми меня лично наградил за одно особенно «жаркое» дело, полковой комиссар Шниперсон и про комсомольский билет и значок — вручённые лично товарищем Шацкиным Лазарем Абрамовичем[4], во время моего пребывания в Москве.

Наконец, все вопросы «по делу» были закончены, протокол составлен и началось то, о чём я больше всего боялся: зная о том, что я «воевал» в Восточной Польше, главный мент — видно ностальгируя, начал меня расспрашивать о родных местах. В принципе, я этого ожидал и, в ответ поступил «по-одесски»: начал ему тереть — как к нам в дивизию приезжал лично САМ(!!!) товарищ Троцкий и, про что он рассказывал на митинге.

— … И, тут над нами пролетает белопольский аэроплан и кидает бомбу! — нагоняю жути, — а товарищ Троцкий, помахал ему кулаком и говорит…

Бла, бла, бла…

Язык у меня с детства был хорошо подвешен — о чём разговор!

Лев Давыдович, в этот временной промежуток был в немалом авторитете — про него говорили не меньше чем про Ленина и, явно больше — чем про Сталина… Все три милиционера, слушали меня раскрыв максимально рот и широко развесив уши.

Здесь надо упомянуть, что опять же по рассказам, Абрам Израилевич — набивая себе цену, очень любит кичиться своим знакомством с другими — «вышестоящими» московскими евреями. С тем же Троцким, к примеру…

Конечно, «свистит» как сам Лев Давыдович! Торчал бы он тогда в этой дыре, ага…

Поэтому видно, мой рассказ произвел на него потрясающее действие — главмент, как бы «потух» и стал даже «меньше ростом».

— Вы член партии? — спрашивает.

— Нет, но я член Российского коммунистического союза молодёжи, — важно отвечаю, — у вас в Ульяновке есть первичная ячейка РКСМ?

А, глазёнки то забегали! А вдруг за её отсутствие нахлобучат местный партактив⁈ Ладно, выручу — так уж и быть:

— Нет⁈ Ну, ничего страшного — теперь будет! Товарищ Шацкий, лично говорил мне…

Бла, бла, бла…

Уходил от меня Абрам Израилевич, «загруженный» и «зависший» — как старый советский калькулятор «Электроника», десятой американской «Виндой».

Конечно, нет никаких сомнений — моя социальная «планка» среди хроноаборигенов, после этих визитов скаканула резко вверх.

После визита главы волостного НКВД, посетители не появлялись целых три дня и я уже начал было скучать.

Буквально парой слов про Отца Фёдора и, не только…

Так уж получилось, что я — как и подавляющее большинство советских людей наверное, про церковь и священников судил по уже упомянутому мной роману «12 стульев», да по сказке Пушкина «О попе и работнике его Балде». Сейчас же, я живу у священника и, когда смотрю на своего названного отца — он больше напоминает мне участкового врача, такой же задёрганный! То на крестины, то на похороны — и всё пешком, да бегом.

Конечно, в своё время я часто слышал про священников — носящих «Ролекс», да ездящих на «Мерседесах»… Наверное и сейчас такие есть — где-нибудь в столице, особенно среди «обновленцев». Но, уверен — успешных врачей, дерущих с больных мзду за лечение, больше — чем «успешных» священников! И, никто же им «косточки» не моет⁈

Обидно, право слово…

Вообще, мне за все профессии обидно, как вспомню «то» время.

Куда мы скатились⁈

Какая дикая подмена понятий, произошла в умах людей моего века — не осталось, буквально ни одной профессии — которой можно было бы гордиться.

Шахтёр, учитель, врач — нищие неудачники!

Милиционер — бандит, политик — вор, начальник — жулик…

Как жить дальше, на каких примерах воспитывать молодёжь? Старики жили при тоталитаризме, современники живут при ворах и бандитах — нельзя уважать ни тех, ни этих… Ничего святого.

Мне страшно за мир, который я оставил!

Среди наиболее частых посетителей, была довольно интересная личность — бывший местный помещик Нил Николаевич Кулагин. Это — единственный во всей округе землевладелец, усадьбу которого не разграбили и не сожгли в семнадцатом году крестьяне. Наоборот, мужики выделили ему участок земли — как равному себе, а когда Нил Николаевич не захотел заниматься хлебопашеством, помогли переехать со всем имуществом в посёлок.

В своём двухэтажном городском «особняке» Кулагин тоже недолго пожил: новые власти его «экспроприировали» под школу — назначив(!) бывшего владельца её директором.

Нил Николаевич был человеком широкой эрудиции, библиофилом, коллекционером и неплохим художником. Уже по собственной инициативе, он организовал местный краеведческий музей и библиотеку, в частности — добровольно передав туда сохранившуюся часть своей разграбленной коллекции старинного русского оружия, собственные рисунки и книги. Заодно, себя же назначив директором краеведческого музея и заведующим библиотекой.

Кроме того, Нил Николаевич создал при школе «изостудию» и учит местных ребятишек рисовать…

Общаясь с ним я дополнительно, очень хорошо изучил историю этого края.

До второй половины XVI века, территория Нижегородского Поволжья являлось пограничной областью сначала русских княжеств, а затем централизованного Московского и, наконец — Русского государства. Здесь происходили многочисленные кровопролитные сражения сначала с Волжской Монголо-Болгарией, затем последовательно — с Золотой Ордой, с Казанским ханством, ногайскими кочевниками…

До взятия Казани войсками Ивана Грозного в 1552 году, этот район был заселён довольно слабо. В результате же этого похода, граница Русского государства оказалась перенесена с рек Пьяны и Сережи юго-восточнее — на реку Алатырь. Там была построена пограничная засека с «Пузскими воротами», которая защищала от вражеских набегов территорию, в тот исторический период называемый «Залесный стан».

Началась колонизация этого края русскими переселенцами — правительство щедро раздавала местные земли своей, мордовской и татарской знати, переселяла сюда служивых людей, смотрела сквозь пальцы на беглых холопов, самостоятельно здесь поселявшихся… Сюда же, принудительно селили военнопленных с запада, например: литовцев, сиречь — белорусов и, так называемых «черкессов» — предков современных мне украинцев.

При царе Алексее Михайловиче поселили здесь большую группу полонённых литовцев во главе с их паном — Ульяном по имени… Так появилось село с усадьбой «Ульяново», затем — «Ульяновка». Ну а потом — как братья Баташевы чугунолитейный завод при плотине и посёлок на этом месте построили, его тоже назвали «Ульяновкой».

Из-за особенностей заселения этого края, возникла воистину поражающая воображение пестрота местных обычаев, привычек и характеров жителей — даже расположенных рядом сёл! Не менее поражающее разнообразие говоров: вместе с говорящими на правильном литературном языке, можно было встретить «окающих» по-нижегородски, «акающих» по-московски, «чокающих», «щёкающих», заменяющих звуки «г» на «ц», говорящих певучей речью — как малороссы и использующих белорусские слова…

Вавилон, да и только!

Весь этот «Вавилон», связывала в одно целое не только единая территория, но и хозяйственные отношения. Одни села славились своими домоткаными холстами, другие — искусными ткачихами, обшивающими всю округу. Третьи, четвёртые, пятые — плотниками, ставящими сотни домов по всему уезду, бондарями, мастерами санного или тележного «производства». Где-то вили отличные верёвки, а где-то — жгли уголь для кузниц доброй половины Ардатского уезда…

Вот, такая краеведческая история!

Ульяновка и её окрестности, славились санно-тележным кустарным производством. Причём, налицо была уже давно исторически сложившаяся узкая специализация — даже при изготовлении колёс. Одни кустари заготавливали дерево, другие сушили его и превращали в заготовки, третьи долбили-точили ступицы, четвёртые — спицы… Пятые-десятые — всё остальное. Кузнецы ковали железные элементы телег и саней и, наконец — это всё собиралось воедино и продавалось далеко за пределами волости и, даже губернии оптовыми торговцами.

Если подумать, то это уже готовая…

Надо, очень(!) хорошо подумать!

Видимо, мой «перенёсшийся» в прошлое и резко помолодевший организм был девственно чист от всякого — даже некого подобия иммунитета и, цеплял любую инфекцию — только в путь!

Поэтому видно, я проболел в общей сложности полтора месяца — начав с уже знакомой «горячки», затем последовательно на меня напала какая-то подозрительная «сыпь», потом обильная диарея — три дня из сортира «не выползал», благо уже тепло было. Что-то там ещё, ещё и ещё какая-то лихоманка… Я раз за разом заболевал от любой пролетающей мимо бациллы и, вместе с тем мой «сложенный заново» молодой организм — на удивление быстро, с любой же заразой справлялся.

Хотя в посёлке иногда проходили митинги, на которых народу объявлялось — но как-то «мимо» меня проскочили такие важные события как избрание Сталина Генеральным секретарём, открытие Гэнуэзской конференции и подписание Рапалльского договора с Германией… И, даже создание 19 мая «Союза юных пионеров имени Спартака», я пропустил!

А вот на момент принятия и вступления в силу первого Уголовного кодекса РСФР — 1 июня, я уже более-менее оклемался и, сперва с большим вниманием выслушав про него от пришедшего в гости волостного судьи. Затем выпросив на время, смог с ним ознакомиться и даже сделать кой-какие полезные для себя выписки.

Хм… Смертная казнь не предусматривалась, а срок наказания лишение свободы варьировался от шести месяцев до пяти лет.

Хм!

Справедливости ради надо заметить, что «скоро» законодатели осознают свою ошибку и, срок заключения увеличат в два раза — до «червонца».

В конце мая — начале июня дело пошло на поправку и, я стал более-менее регулярно выходить из дома, греться на Солнышке, прогуливаться по саду и, даже высовывать свой нос за пределы поповского двора. Тогда же отец Фёдор «поскреб по сусекам» и, съездив на барахолку в уездный Ардатов — полностью экипировал меня.

Он приобрёл мне ещё довольно крепкие довоенные гимнастёрку и шаровары, слегка подпалённую в одном месте старую солдатскую шинель и английские ботинки с обмотками, которыми союзники снабжали — то ли ещё императорскую армию, то ли уже белогвардейскую…

А может и, с какого ещё живого или уже мёртвого интервента сняли!

Всё было разумеется не новое и довольно сильно изношенное — но чистое и, довольно добротно заштопанное и отремонтированное. Ну, а фуражка нашлась своя — ещё старая, гимназическая и слегка маловатая. Ну и ремень — такого же происхождения, с медной бляхой — на которой был выбит номер гимназии.

«Экипировавшись» таким образом и освоив самостоятельно намотку обмоток, в промежутках между нападениями хвороб, я стал совершать всё более и более длительные прогулки по городу, знакомясь с ним… Разумеется, если позволяла погода.

Сразу скажу: первое впечатление — далеко не из приятных!

Такое ощущение, что попал куда-то в задницу этого говённого мира, или смотришь какой-то очень хреновый — но реалистически-жестячный исторический фильм, да к тому же ещё со «спецэффектами». Жуткая нищета, ещё наполовину патриархальные, дикие обычаи и нравы, полуголодное существование большинства населения, никаких коммунальных и бытовых удобств, потрясающая неграмотность и дикая смертность — особенно детская…

Наследие проклятого царского режима, короче — без всяких кавычек или малейшего стэба!

Вкратце о самых сильных первых впечатлениях.

Бритьё собственной рожи и головы клинковой бритвой, пока не обвыкся — напоминало мне ежедневную попытку суицида. Пробовал прибегать к услугам местного цирюльника-бродобрея — было ощущение, что вот-вот меня за что-то зарежут…

Уж лучше я сам!

Донимали полчища насекомых. На кухнях, столовых и, нередко в щах или сдобе — тараканы… На стенах и в постели — клопы…

Мухи — везде!

Кроме всего прочего — непереносимая в первое время для моего чуткого обаяния, вонь. «Надо вам заметить, что насчет канализации и прочих удобств в Миргороде есть только выгребные ямы», — всё чаще мне приходили в голову строки из ещё не написанного шедевра Ильфа и Петрова.

Лошади, коровы, свиньи, куры, гуси — свободно (или запряжённые, в сопровождении — без разницы) гуляют по улицам и, все они — извините за мою прямолинейность:

СРУТ!!!

А убирать их экологически чистые какашки некому: дворников в Ульяновке — на порядок меньше чем ментов.

Если прошёл хотя бы средней продолжительности дождь, то на улицах — стоят лужи с плавающим в них гов…ном различного происхождения, которое, как известно — обладает положительной плавучестью… Тогда лучше оставаться дома: иначе, даже если ты в сапогах — портянки весьма «специфично» провоняют!

Конечно, был указ ещё «старых» властей — об уборке хозяевами улиц напротив их дворов, «обновлённый» новыми властями… Но, как водится у нас на Руси: чем строже «указ», тем на него чаще, охотнее и дружнее — «кладут» соответствующий детородный орган!

Потом ничего — привык…

В Ульяновке было всего три улицы — которые можно было так назвать с большой натяжкой и, на которых поддерживается хоть какая-то видимость городской культуры.

Главной в Ульяновке считалась Дворянская улица, не так давно переименованная в «Советскую». На ней располагалась Соборная площадь, собственно на которой находился Благовещенский Храм — где я «материализовался». Она, единственная из всех была крыта булыжной мостовой: на двух других — лишь остатки старого деревянного настила ещё баташёвских времён, на которых — довольно часто бывает, ломают себе ноги люди и даже лошади.

На бывшей Дворянской улице до революции жил народ «уважаемый» — те же дворяне, священники, купцы и зажиточные мещане… Кроме нескольких двухэтажных «небоскрёбов», остальные дома были одноэтажнымибез малейших архитектурных излишеств. Справа от Благовещенского Храма находился большой старый сад и дом иерея Свешникова, отличавшийся от домов простых горожан лишь добротностью и величиной.

Двухэтажный особняк — ныне занимаемый волостной больницей, когда-то принадлежал купцу Королькову — владельцу керосиновой лавки и магазина на Базарной площади, в котором раньше торговали одеждой и тканями.

Ещё один двухэтажный дом и ещё одна весьма примечательная личность! Этот двухэтажный особняк, ныне — волостная школа «второй ступени», до революции принадлежал помещику Кулагину Нилу Николаевичу — про которого, я уже рассказывал.

На противоположном углу улицы стоит бывший двухэтажный дом купца Василия Цедринского, про которого я узнал очень забавную — ещё имперских времён, историю…

Отец Фёдор, пользовался в Ульяновке очень большим авторитетом: прежде, его не только уважали — но и побаивались даже «власть имущие», так как за прегрешения он не щадил никого! В городке до сих пор рассказывают об эпитимии, которую отец Фёдор наложил на этого купца за многочисленные «прелюбодеяния» — вышедшие за все грани норм приличия. Кроме всего прочего — что полагается грешнику (усердных молитв и строгого поста), купец должен был приходить в Храм только в чугунных колодках — специально отлитых по его же заказу. Позорище то, было…

Чугуняки, гремели на всю округу!

Ныне, сильно постаревший купец Василий живёт на втором этаже собственного дома «с подселением» директора местной школы, а на первом этаже разместилась библиотека и краеведческий музей.

Ну и, последний двухэтажный «небоскрёб» на улице Советской — довольно-таки приличный трактир и заодно гостиница, нэпманши Софьи Николаевны Сапоговой. Так как подобное заведение единственное в Ульяновке, оно незамысловато и без всяких затей так и называется: «Трактир».

Поперёк улицы Советской, через Соборую площадь проходит улица Ямская — по которой и, проходит (донельзя захиревший с построения ещё задолго до революции «железки») почтовый тракт «Нижний Новгород — Саранск». Эта улица по большей части «чиновничья» — именно на ней жило всё волостное начальство и находились все органы волостного управления.

При новой власти всё осталось в принципе на прежнем месте: просто «вывески» и флаги поменяли, да убрали бюст Государя-Императора — не успев ещё поставить взамен памятник Вождю мирового пролетариата с «протянутой рукой». Первым делом, конечно, надо упомянуть двухэтажный волостной Совет — чьи стены ещё носят следы пуль после «восстания» лета 1918 года. Здесь же, волостной военкомат — который буквально в год моего появления закроют, а его функции передадут в уезд. В самом же здании расположится фельдшерский пункт — вотчина Казаринова Константина Николаевича и, заодно роддом.

Ну и, на этой же улице — волостной отдел НКВД и здание суда, всяк в своём двухэтажном «небоскрёбе».

Неподалёку от чекистов, в добротном одноэтажном деревянном доме с огромным садом, живёт ещё один мой знакомец и довольно частый гость — землемер Иван Александрович Александров, сохранивший должность при новых властях.

Рядом с его домом находились два деревянных здания Ефима Михайловича Фирстова — владельца «почтовой станции». В большом доме с мезонином жила вся его семья, а в здании напротив располагалась конюшня.

Бизнес Ефима Михайловича сошёл было почти «на нет» — в связи с последними событиями в «эпоху перемен». Однако, с объявление НЭПа Ефим Михайлович несколько «ожил» и, даже строит грандиозные планы… Ныне же, он практически живёт извозом до железнодорожного полустанка — находящегося в шести вёрстах от Ульяновки.

Далее, два одноэтажных деревянных дома принадлежат Анне Ивановне Паршиной, вдове и начинающей нэпманше. В одном доме живёт она с двумя взрослыми сыновьями, в другом расположилось местное швейное «предприятие» под незатейливым названием «Игла» — ей принадлежащее.

Список волостной интеллигенции можно дополнить доктором Ракушкиным — про которого я уже рассказывал, аптекарем, ветеринаром, метеорологом с заброшенной метеорической станции…

Третья, самая большая (как бы не — раза в три больше двух первых, вместе взятых) — но и, самая неблагоустроенная и запущенная улица посёлка Ульяновка, раньше называлась «Торговая» — а сейчас носит гордое название «Пролетарская».

Старое название вполне объяснимо: в месте пересечения с Ямской улицей — на ней находится Базарная площадь — самое оживлённое место в округе, где торгуют как в «специализированных» заведениях — так и с лотков или просто с рук. Местная барахолка, короче…

Новое название появилось тоже не «с куста» или по наитию: основной контингент живущий на этой улице — это немногочисленный пролетариат, кустари-надомники, крестьяне-земледельцы и просто — люди «вольных профессий».

Из самых серьёзных «специализированных» предприятий торговли, можно назвать национализированный ещё в восемнадцатом «нефтяной склад» — раньше просто керосиновая лавка купца Королькова. Сейчас склад находится в ведении Главного управления по топливу (ГУТ) ВСНХ СССР и торгует керосином довольно скверного качества…

Гофно — надо сказать по правде, а не керосин!

Того же происхождения самый крупный во волостном центре магазин — ныне государственная «Госкооперация», с вечно пустыми полками. Соль, спички, колёсная мазь, верёвки, вонючее хозяйственное мыло да нехитрые скобяные изделия — вот и весь «прейскурант».

Улица Пролетарская упирается в плотину через реку Тёщу, с запущенным прудом — на противоположной берегу которой и располагается собственно, остановленный и растащенный до последнего гвоздя, бывший чугонолитейный завод братьев Баташёвых… Ныне от него осталась лишь одна плотина да сами и, ныне добротные здания цехов завода — видно на века сработанные крепостными крестьянами.

Остальные «улицы» официальных названий не имели, а местные жители обозначали их как: «Тёщин (Чикин, Хвощёв) переулок», «Назарьев тупик» и так далее…

Вот, такая безнадёга!

Конечно¸ я не избалован столичной жизнью в столице или просто в большом городе. Я родился, учился, и всю жизнь жил и работал в небольшом по современным мне меркам городишке — всего лишь триста с небольшим тысяч жителей…

НО, ЭТО УЖ СЛИШКОМ!!!

Попадая в неблагоприятную для себя среду, всяк уважающий себя прогрессор, в соответствии с законами жанра (исключая смертельно-фатальный случай в самом начале, конечно!), должен или поменять её — переехав в более благоприятную (например — в Америку!) или изменить среду под себя.

Что выбрать?

Из загородных «достопримечательностей» — которые я ещё не почтил собственным посещением, можно упомянуть женский монастырь в пятнадцати верстах на северо-востоке — закрытый при Советской власти и «стан принудительных работ» близ железнодорожного полустанка. Последний по своей сути, трудовой концентрационный лагерь для «враждебных элементов» — буквально только «вчера» закрытый, ещё колючую проволоку растащить не успели! Во времена военного коммунизма в нем содержались осуждённые на срок «до окончания Гражданской войны» — было такое наказание в эпоху Военного коммунизма, числом около трёхсот.

Это был так называемый «мягкий лагерь»: хорошо зарекомендовавшие себя осуждённые (часть из них являлась жителями самой Ульяновки) могли жить в городе на съёмных квартирах, а в лагерь являться только для прохождения «трудовой повинности». Во время Гражданской войны, Советская Россия была отрезана от бакинской нефти и донбасского угля и, дрова стали основным видом топлива для её промышленности, транспорта и городского хозяйства.

Вот, находящиеся в этом лагере «буржуи» и занимались заготовкой дров для диктатуры пролетариата!

Как казалось поначалу самая сложная проблема — обзаведение соответствующими документами, удостоверяющими мою личность на поверку — оказалась самой простейшей.

Оказывается, я попал в очень интересное время! Время, когда старая, дореволюционная паспортная система оказалась сломанной — а новая советская, еще только-только создавалась.

До большевиков в Российской Империи действовало «Положение о видах на жительство» от 1894 года. Согласно нему, лица проживавшие по месту постоянного жительства не обязаны были иметь паспортов — достаточно было «приписки» к месту службе или к какому-нибудь обществу… К крестьянской общине к примеру или купеческой гильдии. Наличие паспорта являлось необходимым лишь при удалении далее чем на 50 верст от места прописки — сроком дольше, чем на 6 месяцев. Женщинам, вообще паспорт был не положен — но мог быть выдан лишь с разрешения отца или мужа.

Имея на руках документ — до 1906 года он назывался «паспортная книжка», любой подданный мог свободно перемещаться по всей территории Империи — за исключением цыган, евреев проживающих за «чертой оседлости» и лиц имеющих судимость или находящихся под надзором полиции. Последние две категории тоже могли «двигаться» — но только с разрешением и, с особой отметкой в документе удостоверяющим личность.

Рисунок 5. Документ, удостоверяющий личность в Российской Империи.

Государство было сословным — сословный же принцип, лежал в основе документирования населения. Бессрочные паспортные книжки выдавались дворянам, купцам и чиновникам. «Податному» же населению, в зависимости от обстоятельств и «личностей», выдавались на руки документы трёх видов:

«Паспортные книжки» на срок в пять лет — если нет задолженностей по платежам. При просрочке оных же, документ отбирался полицией.

Удостоверение личности на один год — вне зависимости от долгов перед частными лицами или задолженности в казну.

«Вид на отлучку», так же — на один год. Такие чаще всего выдавались лицам, не достигшим совершеннолетия…

Ну, заграничные паспорта — это отдельная «песня», думаю про них здесь неуместно — не по делу рассказывать…

Естественно, придя к власти, большевики — стремящиеся разрушить «весь мир насилья, а затем…», первым делом отменили сословное деление населения, а значит — уничтожили всю паспортную систему Российской Империи.

«А, затем» — что взамен?

Внутри России царила разруха, развал и полная неразбериха в учёте хаотичных перемещений гигантских масс людей — а лидеры большевиков первым делом позаботились о введении «Трудовых книжек»… Для нетрудящихся.

Да, да!

Воистину парадокс: знаменитая советская «трудовая книжка», начало своё ведёт от желания новых властей уничтожить «паразитирующие» классы — методом их перевоспитания принудительным трудом.

Документ, имеющий название «Временное трудовое свидетельство для буржуазии», был украшен лозунгами «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «Кто не работает, тот не ест!» и, выдавался лицам «живущим на нетрудовой доход» и «использующих наёмный труд», а также — торговцам, лицам «свободных профессий», лицам «без определённых занятий» и прочим тунеядцам…

Лица перечисленных категорий — не имеющие подобного документа, могли подвергнуться штрафу или тюремному заключении и самое главное — без него не выдавали продуктовые карточки, а в условиях Гражданской войны — это равносильно приговору к мучительной смертной казни через голодную смерть…

К счастью, большевики — дурью маялись не долго!

Пришедшие в результате двух переворотов революционеры-теоретики, ввели всеобщую трудовую повинность и сперва считали — что «победивший пролетариат» в особом контроле с их стороны не нуждается. Типа, рабочий класс имеет врождённое чувство сознательности и освободившись от своих оков, с головой погрузиться в созидательный труд во имя грядущего пришествия коммунизма…

Однако, недолго музыка играла!

Уже в восемнадцатом году выяснилось, что на пролетарскую «сознательность» рассчитывать нечего: любой трудящийся умеет «класть» на работу — не хуже представителя бывших имущих классов.

Рисунок 1. Одно из первых советских удостоверений личности.

Осознав суровые реалии, большевики надо отдать им должное — мгновенно на скаку «переобулись»!

В борьбе с так называемым «трудовым дезертирством», снабдить «трудовыми книжками» решено было в первую очередь именно «гегемона» — рабочих и заодно — государственных служащих. Старорежимный паспорт у таких изымался, а на его основании выдавалась «трудовая книжка» — которая становилась основным документом, удостоверяющим личность.

Однако, для реализации таких планов, у разорённого двумя войнами подряд государства, уже не было достаточно ресурсов. Даже в обеих «столицах» — в Москве и Петрограде, программа полной замены старых паспортов новыми трудовыми книжками, не была реализована и, в начале 20-ых годов этот проект был свёрнут.

Дальше, эти два важнейших для каждого советского человека документа — паспорт и трудовая книжка, «эволюционировали» по отдельности.

Так что, парился я совершенно зазря: в качестве удостоверений личности в стране функционировали самые разнообразные документы: старые паспортные книжки, виды на жительство, свидетельства о рождении и браке, служебные удостоверения, всевозможные справки и мандаты, выдаваемые различными учреждениями новой власти.

Мало того!

В соответствии с принципами «Новой Экономической Политики» и объявленной свободой развития рыночных отношений начался хоть и короткий — но совершенно уникальнейший период в российской истории, когда её граждане были избавлены от необходимости иметь паспорт и «привязку» к месту жительства. «Органам управления» было ЗАПРЕЩЕННО(!!!) требовать у граждан РСФСР предъявления документов удостоверяющих их личность!

Паспорт становится обязательным документом, лишь при выезде гражданина за границу.

Удостоверение же, скорее было «правом» чем обязанностью. Оно выдавалось на три года и, кроме личностных данных, содержало место постоянного проживания, род занятий, отношение к воинской службе, семейное положение… В отличии от царских паспортов, в нём не содержалось «словесного портрета» — а фотокарточка вклеивалась по желанию.

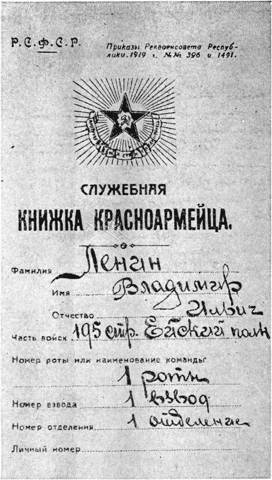

Рисунок 2. Один из образцов книжки красноармейца — предшественницы военного билета.

Естественно я знал, что этот период продлится недолго и заранее позаботился — чтоб мои документы были в полном порядке. Как только более-менее встал на ноги — тотчас самолично съездил в уездный Ардатов и получил удостоверение личности. Тут же, встал на воинский учёт в местном волостном военкомате и, без всяких затруднений обзавёлся «Книжкой красноармейца»…

[1] Шестикрылые серафимы — это верховные ангелы, наиболее приближенные к Богу в христианской и иудейской религиозных традициях. Они обладают колоссальными силами и возможностями, практически равными божественным — сам Сатана ранее был одним из них. О серафимах, несмотря на их важную роль и приближенность к Богу, известно крайне мало. Эти шестикрылые ангелы способны изменить жизнь каждого человека как в лучшую, так и в худшую сторону. До сих пор сохранились притчи про карающих серафимов, обращавших в прах целые народы. Когда требуется помощь Небесных сил, читается простая молитва: «Величаем вас, Архангелы и Ангели и вся воинства, Херувими и Серафими, славящие Господа. Величаем вас, Архангелы, Ангели, Начала, Власти, Престоли, Господствия, Силы и Херувимы, и страшныя Серафими, прославляющие Господа».

[2] Исполнительные комитеты волостных советов начали создаваться в 1917 году. В период с июля 1918 года по декабрь 1919 года, в основном прекратили деятельность. К маю-июню 1920 года восстановлены на базе волостных ревкомов как распорядительные и исполнительные органы советской власти в волостях. Волисполкомы были ликвидированы в 1924 году в связи с переходом к районному административному делению.

[3] В 1922 ᴦ. совместным постановлением ВЦИК и СНК РСФСР было принято новое Положение о Народном комиссариате внутренних дел РСФСР. В соответствии с «Положением о НКВД РСФСР» аппаратами управления милиции являлись Главное управление милиции (ГУМ), губернские, уездное и районное управления милиции.

[4] Ещё один «пролетарий» от сохи! Родился Шацкин в 1902 году в очень состоятельной семье, и перед ним, с детских лет проявившим исключительную одаренность буквально во всем, открывались широкие перспективы на любом поприще: будь то промышленность или коммерция, наука или искусство. Но молодой человек, почти мальчик, выбрал себе иной путь. Лазарю Шацкину было только пятнадцать лет, когда в мае 1917 года он вступил в большевистскую партию. Тогда же он становится одним из организаторов комсомола, избирается секретарем, а затем первым секретарем ЦК РКСМ, председателем делегации ВЛКСМ в Исполкоме КИМа. А с 1926 по 1928 год Шацкин является первым секретарем Центрального Комитета ВЛКСМ.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ