ГЛАВА IV

ГЛАВА IV

1

Война. — Тыл. — «Гений Бельгии». — О Рашель и Дункан. — «Актуальная тематика». — Дерзкий дебют. — Ф. И. Шаляпин и Н. К. фон Бооль. — Шаляпинская телеграмма. — Конец гиганта.

Утром 19 июля 1914 года я вышел из дома в Трубниковском переулке к Никитским воротам и купил на углу свежие газеты. Развернув «Русское слово», я увидел вверху газетного листа две черные зловещие полосы, протянувшиеся через всю страницу крупными буквами набора:

«Россия объявила войну Австро-Венгрии».

«Германия объявила войну России».

На улицах было еще безмятежно спокойно. Пять дней назад была объявлена всеобщая мобилизация, которую восприняли как внушительный демарш по отношению к Австрии…

Светило солнце, горячий дух свежевыпеченного хлеба вырывался из пекарен, какие-то черные старушки шли, бережно неся на белых платочках просвирки, только что вынутые из решетчатого оконца Никитского монастыря; высокий серый домина, замыкая Тверской бульвар, тупо уставился грязными окнами на чистенькие витрины аптеки; женщина с лиловым лицом печально смотрела с большого плаката на стене синематографа «Унион», где шел боевик «Грустных аккордов мелодия чудная…»

Как слепо бывает часто большинство людей в оценке тех исторических событий, современниками которых оно является. И как ясно видны эти события на отдалении минувших десятков лет. Как четко и понятно вырисовываются контуры, рычаги и детали тех гигантских механизмов, которые раскручивали исполинскую пружину, вращали громадные маховики и неудержимо двигали историю…

Франция мечтала о реванше. Англия об уничтожении опасного соперника на море и в торговле. Германия ставила целью захват колоний и огромных российских пространств на Украине, в Прибалтике и Польше…

Теперь, через десятки лет, в этих причинах возникновения первой мировой войны разбираются у нас подростки-школьники, а в тот год мало кто понимал, что пулька из револьвера юноши Принципа проложила лишь для себя дорогу к сердцу наследника австрийского престола Франца-Фердинанда, а никак не путь к войне, которая неизбежно должна была вспыхнуть и опалить пламенем бешено крутящуюся со скоростью полкилометра в секунду Землю.

У машины истории стояли люди, занявшие пульты управления не по праву дипломов, а в силу несуществующих преимуществ венценосной крови и дикого закона о наследовании тронов. Около них стояли механики в золотых придворных мундирах, регулировавшие и направлявшие ход машины. И кто поверит бывшему германскому канцлеру фон Бюлову, который клянется в своих мемуарах в том, что объявление войны грянуло для него неожиданно, и хочет уверить человечество, что виновницей войны явилась бездарность другого механика — премьера Бетман-Гольвега…

Но тогда мы не знали даже и этого, и мемуары Бюлова еще писались в тиши его за́мка, куда не доносился гром пушек «тройственного согласия» и «тройственного союза», стрелявших друг в друга. Мы знали только официальные и непреложные версии.

Смотрела с плаката печальная лиловая женщина, светило солнце, тоненько верещали воробьи, хлопали двери булочных, выпуская запах горячего хлеба; куда-то прошли и исчезли черные старушки с просвирками. Поблескивали аптечные витрины, на которые надвигался своей тенью высокий грязный домина…

Я все еще держал газетный листок с двумя мрачными чертами, отныне перечеркнувшими прежнюю жизнь, и подсознательно, не понимая происходящего, не видя золотых мундиров «механиков» и людей с коронами на головах, проникал в сущность совершившегося по их воле…

В эти несколько минут Москва переместилась на сто километров в своем вращении с Землей, которая неслась навстречу революции и великим сдвигам в жизни человечества.

К вечеру начались манифестации. Из-за балюстрад «Эрмитажа» и «Аквариума» лилась оркестровая медь и текла звуками гимна по встревоженным улицам.

Нескончаемые людские потоки вливались в эти сады, где все зрелища были отменены и где у музыкантов военных оркестров распухли губы от беспрерывного исполнения гимна.

На другое утро торговцы газетами вмиг распродавали свои тяжелые пачки и устремлялись в типографии за новыми.

Все жадно искали в газетных колонках телеграмм из действующей армии, ожидая сообщений о победоносном вступлении русских войск в Германию. Но вскоре в экстренных выпусках телеграмм, издаваемых с коммерческими целями московскими газетами по нескольку раз в день, все с недоумением и горечью прочли, что германскими войсками заняты Петроков, Калиш, Ченстохов.

Началась война.

В газетах ежедневно печатались скорбные списки убитых на фронте офицеров, целые полосы журналов были заняты медальонами с фотографиями погибших. Горестно восприняла страна трагедию на Мазурских болотах Восточной Пруссии, где погибла армия генерала Самсонова, и по всей России холодящим шелестом пронеслось слово «мешок», получившее новое зловещее значение.

Потом тыл привык к войне, не очень значительно затронувшей его жизнь, начинавшую приобретать все больше и больше признаков «пира во время чумы», в котором, несмотря на запрещение алкогольных напитков, разгул и падение нравов становились все обширнее, заглушая страдания и горечь утрат в семьях призванных и погибших.

На улицах тыловых городов замелькали полувоенные щеголи из «Земского союза» и «Союза городов», организаций, снабжавших армию и обворовывавших фронт и тыл. Запестрели вывески благотворительных кафе «Чашка чаю», красные кресты лазаретов и зеленые кресты вновь созданной организации «помощи больным и раненым воинам», работавшей «под августейшим покровительством» великой княгини Елизаветы Федоровны, сестры царицы и вдовы казненного Каляевым государева дяди. Всюду устраивались благотворительные концерты, балы, кабаре, маскарады, лотереи, «ситцевые балы», где дамы, являя ради войны великую скромность, танцевали в ситцевых туалетах.

На первом таком гала-концерте, организованном для сбора средств на подарки воинам в Большом зале Российского благородного собрания, Мария Николаевна Ермолова, одетая в закрытое темное платье, читала стихи:

Нет больше радостей на сумрачной земле:

Веселый смех погас, и песни отзвучали…

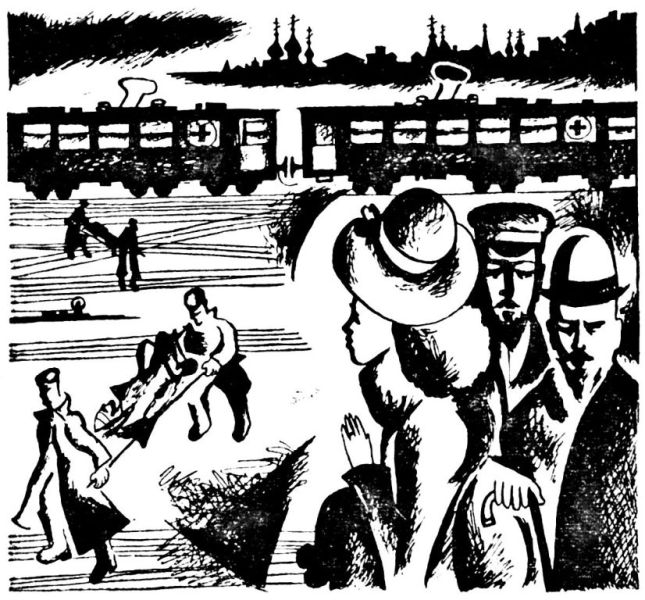

Первые поезда, привезшие на Александровский вокзал раневых, встречали толпы москвичей, рвавшихся перенести носилки с лежавшими на них воинами к суровым трамвайным вагонам, оборудованным для этих перевозок. Люди стояли молчаливыми шпалерами вдоль всей Тверской, где тихо двигались трамваи с матовыми стеклами. Но уже вскоре никто не встречал санитарные поезда и не обращал внимания на осторожно двигавшиеся трамвайные вагоны. Публика ахала, что пирожные у Трамбле стали стоить гривенник вместо пяти копеек. Удивлялись введению карточек на сахар, которые за подписью московского градоначальника Шебеко печатались зеленой краской в типографии «Русского листка». Сотрудники этой газеты пачками уносили их домой. Неслыханных размеров достигла спекуляция, которой занялись сотни тысяч людей. Но из всего множества спекулянтов власти, и то скрепя сердце, вынуждены были арестовать лишь одного — крупного московского торговца, объявив о том в газетах и поразив этим Москву, плохо разбиравшуюся в причине ареста и отказывавшуюся видеть признаки уголовных деяний в прибыльных торговых операциях.

Жизнь шла своим чередом, вскипая то от побед Брусилова и Рузского, то затихая на момент, при отступлении от Перемышля, а потом вновь отплясывая тустеп и скользя в танго на благотворительных балах, звеня золотом в казино и бокалами в ночных вертепах.

Люди мечтали о том, чтобы казаки захватили в плен живьем германского кайзера Вильгельма, и довольствовались заметкой в «Вечерних известиях», озаглавленной: «Кайзер Вильгельм в Крутицких казармах», где были размещены германские и австрийские военнопленные, среди которых оказался немец по фамилии Кайзер и по имени Вильгельм…

За зеркальным оконным стеклом музыкального магазина немецкой фирмы «Юлий-Генрих Циммерман», помещавшейся во втором этаже дома на Кузнецком мосту, виднелся, блестя полировкой, большой концертный рояль. Вдруг он поехал на стекло, которое лопнуло со звоном, слившимся с рокотом и стоном струн рояля, неуклюже прыгнувшего своим громоздким черным телом из окна на мостовую… Начался московский «немецкий погром», инспирированный властями с целью разрядить атмосферу, сгустившуюся от поражений, которые терпели русские войска, предаваемые изменниками, продаваемые спекулянтами и обрекаемые на гибель бездарным командованием.

На погроме деятельно работали уголовные элементы, но недалеко от разбитой витрины ювелирного магазина на Петровке я встретил хорошо одетого и растерянно улыбавшегося господина, который шел с непокрытой головой, неся в руках свою шляпу, доверху наполненную мужскими золотыми часами.

А в синематографах вперемежку с военными картинами шли киноленты: «Отдай мне эту ночь…», «Осени мертвой цветы запоздалые…», «Ты ко мне не вернешься!..» и наконец: «… и угрожала, и ласкала, и опьяняла, и звала…»

Продукцию парфюмерных и кондитерских магазинов выпускали с портретом розового бельгийского короля Альберта, на которого нацепили не принадлежавшие ему лавры за героическую защиту Льежа и Намюра. В «Свободном театре» в Каретном ряду ежедневно шла посвященная Альберту пьеса «Король, закон и свобода», достигавшая кульминации в картине, где бельгийцы взрывают плотины и затопляют свою страну и вторгнувшиеся в нее немецкие войска.

В Большом театре перед началом каждого спектакля томительно долго исполняли семь гимнов стран, воюющих против Германии и Австрии. Публика уныло прослушивала их стоя, оживляясь только во время исполнения бельгийского гимна…

В балете шли «Танцы народов». Под бравурную музыку марша Маццакаппе Екатерина Гельцер исполняла танец «Гений Бельгии», повторяя его три раза по требованию публики, наэлектризованной событиями на бельгийском фронте и необычайно экспрессивным исполнением Гельцер, создавшей из этого, казалось бы, ура-патриотического произведения танец, насыщенный пафосом борьбы и подлинной героикой.

Я как-то читал об исполнении знаменитой французской актрисой Рашель «Марсельезы» в дни революции в Париже и ясно представил себе, как Рашель выходила на сцену с большим трехцветным флагом на длинном древке, на которое она опиралась. Некрасивая, бледная, с жарко горящими глазами и сжатыми побелевшими от волнения губами, она почти шепотом, речитативом произносила обжигающие слова «Марсельезы»:

Allons enfanfs de la Patrie!..[4] —

и взрывалась призывом в рефрене:

Aus armes citoyens![5] —

взрывая и накаленный замерший зал.

Я не раз видал Айседору Дункан в «Интернационале», в котором она достигала такой предельной выразительности, что зритель как бы видел бесчисленные легионы, двигавшиеся за призывными и устремленными вдаль жестами ее рук.

По впечатляющей силе и выразительности созданного Гельцер танца я не боюсь поставить ее рядок с «Марсельезой» Рашель и «Интернационалом» Айседоры Дункан.

В коротеньком хитоне цветов бельгийского флага, в блестящей каске с взветренной белой гроздью пера, с золотой фанфарой в руках, Гельцер языком танца создавала обобщенный поэтический образ воина-героя, дерзающего и упоенного ликующим чувством победы, образ, не имевший ничего общего с конфетным и парфюмерным образом короля Альберта. И публика это понимала.

Кроме «Танцев народов», балет ничем не откликнулся на войну. Все шло по-прежнему. И по-видимому, в дни грозных военных событий для премьеры балета не нашлось более актуальной темы, чем «Камо грядеши» Генриха Сенкевича или, вернее, — эпизода с его персонажами Эвникой и Петронием. К тому же Горский поставил «Эвнику и Петрония» на музыку Шопена! Мы, хотя и желторотые еще балетные критики, яростно протестовали против такого альянса Шопена с Сенкевичем. И, действительно, совсем неубедительно звучал довод Горского об общности национальной культуры польских композитора и писателя. После сравнительно небольшого балета «Эвника и Петроний» ставили еще и одноактный балет «Любовь быстра!» на музыку Грига. Это была чудесно сделанная Горским хореографическая миниатюра, где на фоне норвежских фиордов действовали живые люди, а не куклы из паноптикума, в которых часто превращались балетные персонажи. Это был кусочек подлинного реалистического искусства, в котором Горский совсем отошел от «классики» или, вернее — «псевдоклассики», пачек, пуантов, мармеладности кавалеров и невесомости балерин, поставив их на полную и даже неуклюжую ступню в «сабо» и создав удивительное для балетоманов, но волнующее танцевальное действо, будто соскользнувшее с полотен Дюрера и Брейгеля и как бы оживившее знаменитую картину последнего — «Танцующие крестьяне». Тем не менее выбор тематики для балетной премьеры из эпохи Рима и быта норвежских рыбаков был характерен для отрешенной от войны жизни тыла вообще и устремленности искусства балета в частности. Тыл жил сам по себе, а балет — тем более, замкнувшись в своих ограниченных, позолоченных рамках, с непременными свадьбами принцев и королей в финале спектаклей, со своими традициями, кастовой обособленностью, консерватизмом, которых не смогла сломить и бунтарская вылазка Горского.

Петербургская и московская балетные труппы пополняли свои составы исключительно теми кадрами, которые оканчивали оба столичных балетных училища. Проникнуть в императорские балетные труппы со стороны было невозможно. Такого случая еще не знали. А между тем давно расплодились балетные школы, выпускавшие готовых артистов балета, среди которых были действительно талантливые танцовщицы, и имена их стали уже хорошо известными широкой публике.

Мария д’Арто принадлежала к этой небольшой группе, и в газетах, рядом с ее именем, всегда стояли уже надоевшие три слова: «Популярная московская балерина». Но она не удовлетворилась своим передовым положением в так называемом «частном балете», мечтала о Большой сцене и пошла на дерзкий и неслыханный до тех пор шаг, подав заявление о приеме в балетную труппу московского Большого театра. Ее примеру последовала еще одна очень сильная танцовщица, также подавшая заявление о дебюте.

В Большом театре стали в тупик. Подобных прецедентов никогда еще не было. Правда, не было и оснований для отказа, но и принять посторонних в императорский балет не желали. И балетный синклит решил наказать дерзких, предоставив им не дебют, а испытание.

«Дерзкие», уверенные в своих силах, пошли и на это. При гробовом молчании высокой комиссии дебютантки легко выполняли труднейшие задания, успешно пробивая брешь в той угрюмой стене императорского балета, которой он отгородился от жизни. Надо было решать. И решили …еще раз ударить по самолюбию дебютанток, постановив принять их в …кордебалет. Это было спасительное решение, гарантировавшее и отказ оскорбленных дебютанток, достойных много лучшего, и — сохранявшее святая святых в неприкосновенности от вторжения посторонних.

К чести д’Арто надо сказать, что она не прибегнула к той мощной протекции, которой она могла бы воспользоваться: управляющим конторой московских императорских театров был тогда Н. К. фон Бооль, доводившийся ей родным дядей. Это был странно раздвоившийся человек: вне стен министерства двора и его конторы императорских театров — интересный собеседник, страстно любивший живопись и сам неплохой портретист. На службе же это был сухой человек, педант, с непоколебимым спокойствием, аристократическими манерами и ледяной вежливостью. А в общем, подобно некрасовскому «Чиновнику», —

Как человек разумной середины,

Он многого в сей жизни не желал…

Известен случай, происшедший у него с Ф. И. Шаляпиным, у которого часто возникали различные конфликты на почве его художественной непримиримости и принципиальности в искусстве. Во время репетиции на сцене Большого театра Шаляпин остановил оркестр, не соглашаясь с какими-то нюансами и трактовкой дирижера, и, вспылив, совсем бросил репетировать…

Срочно вызвали фон Бооля, который вошел на сцену своей неторопливой и полной достоинства походкой. Шаляпин бросился ему навстречу и горячо стал сетовать на недопонимание, рутину и низкую культуру оперных спектаклей.

Фон Бооль с присущими ему выдержкой и холодностью выслушал Шаляпина до конца; тот, выговорившись, как-то сразу потух перед этой ледяной глыбой, и управляющий отказал ему в его требованиях. Сунув напоследок Федору Ивановичу руку, фон Бооль удалился со сцены.

Шаляпин ошеломленно продолжал стоять на месте… Потом бушевавший в нем вулкан вдруг прорвался, он, сжав кулаки, ринулся вслед фон Боолю и загремел:

— Я тебе так дам, что весь фон отшибу! Одна бо-оль останется!

Управляющий удалился, не повернувшись и сделав вид, что он ничего не слышал…

В то же время сколько внимания, тепла и участия было у Шаляпина к маленьким людям и к товарищам по работе — труппе Большого театра. Пятнадцать лет служил хористом тенор Г. Е. Тилес. Это давало ему право проживать в Москве, несмотря на его еврейскую национальность. Однако привилегия эта не распространялась на маленького сына Тилеса, и он подлежал выселению в знаменитую черту оседлости. Товарищи Тилеса по хору обратились с ходатайством к московскому генерал-губернатору, прося принять мальчика в коммерческое училище «имени цесаревича Алексея», что спасло бы его от выселения. Но стоило только юноше допустить неосторожность и перейти в другое коммерческое училище, не осененное именем цесаревича, как тотчас же на квартиру Тилеса явился околоточный надзиратель, предъявивший постановление о немедленной высылке его сына из Москвы.

Узнав об этом, коллектив хора Большого театра пришел в волнение. Стихийно возникло общее собрание, которых раньше вообще никогда не бывало. Избрали уполномоченным А. И. Савицкого (будущего заслуженного артиста республики), поручив ему хлопотать о сыне товарища.

Обо всем этом узнал Шаляпин и присоединился к Савицкому. Оба они в приезд в Москву великого князя Николая Николаевича посетили его, но получили ответ, что на это требуется высочайшее соизволение. Как раз в это время Шаляпину предстоял выезд на гастроли в Петербург. Он предложил Савицкому тоже приехать туда, добился приема у вдовствующей императрицы Марии Федоровны и заполучил для молодого Тилеса право жительства в Москве.

Этот юноша, вместе с которым я тогда учился, стал впоследствии популярен под именем И. Г. Ильсарова. Он писал и исполнял под собственный аккомпанемент жанровые песенки. А уже в советское время приобрел известность как конструктор и изобретатель электророяля.

Между прочим, в 1905 году, перед Московским вооруженным восстанием, Ильсаров, будучи подростком, часто пробирался на собрания в реальное училище Фидлера, которое вскоре стало знаменитым: здание его в дни восстания было разбито орудийными снарядами. Муж сестры Ильсарова Юрий Исаков был председателем стачечного комитета железнодорожников. На этих собраниях Ильсаров видал и Ухтомского, а однажды там был устроен концерт, в котором выступил Шаляпин. После концерта, рассказывал Ильсаров, Федор Иванович спустился в сопровождении юриста Сталь в зал и, держа в руках фуражку, обошел ряды, собирая средства на покупку оружия революционерам.

Я слыхал Шаляпина много раз и в театре, и в концертах, но, пожалуй, самое незабываемое воспоминание — Федор Иванович в редко ставившейся опере Масснэ «Дон-Кихот». Широкая, плотная, богатырская фигура Шаляпина вдруг вытянулась, стала необычайно тонкой, худой, даже тощей. А лицо! Врезалась в память последняя картина — смерть рыцаря: Дон-Кихот умирает, стоя под ветвями могучего дуба, держась за них слабеющими руками…

Не забуду и последнего концерта Шаляпина в Москве. Не знаю, может быть, Шаляпин чувствовал, что выступает на родине последний раз в жизни. Только гениальный артист поднялся в тот вечер до таких высот, что Айседора Дункан, слыхавшая Шаляпина на концерте впервые, встала после «Блохи» со своего места в партере, бледная, потрясенная, и молча, не спуская с раскланивавшегося Шаляпина глаз, долго с силой била ладонью о ладонь. Потом, опустившись в кресло, сказала:

— Это — дьявол.

Она не знала русского языка и, конечно, не могла прочесть вышедшую лишь в следующем — 1922 году книгу В. А. Поссе, где он приводит выдержку из письма А. М. Горького:

«И вот — «Блоха»! Вышел к рампе огромный парень, во фраке, перчатках, с грубым лицом и маленькими глазами. Помолчал. И вдруг — улыбнулся и — ей-богу! — стал дьяволом во фраке. Запел негромко так: «Жил-был король когда-то, при нем блоха жила…» Спел куплет и до ужаса тихо захохотал: «Блоха! Ха, ха, ха!» Потом властно — королевски властно! — крикнул портному: «Послушай, ты! Чурбан!» И снова засмеялся дьявол: «Блохе — кафтан? Блохе? Ха-ха!..»

…Вскоре после этого концерта Шаляпин уехал за границу и шестнадцать лет метался с гастролями по всему земному шару, «угождая богу злата» и растрачивая драгоценные силы. Во время этих странствий с Шаляпиным произошел характерный для него эпизод.

Еще в России с ним долго работал в роли импресарио, уполномоченного, администратора, некто Бискер, оказавшийся после революции уже в престарелые годы в Бухаресте, где он терпел страшную нужду и голодал. В концертных бюро с ним не хотели и разговаривать, когда он приходил туда в поисках какой-нибудь работы, а то и просто выгоняли этого старого, изможденного человека. В отчаянную минуту Бискер написал письмо Шаляпину.

И вот однажды — это было в 1926 году — Бискеру пришла телеграмма из Нью-Йорка: «Ставь концерт. Шаляпин».

С этой телеграммой в руках Бискер явился в одно из концертных бюро, откуда его не раз прогоняли. Чудесное превращение произошло мгновенно — вокруг Бискера забегали, не знали, куда усадить и как величать. Владелец бюро готов был на все, лишь бы закрепить за собой организацию концерта Шаляпина в Бухаресте и оградить себя от происков конкурентов.

Наконец все было обусловлено, Бискеру был выдан аванс, и в этот день он впервые за долгие годы нормально пообедал. Потом в бюро спохватились: концерт Шаляпина висел в воздухе — в телеграмме не было никакого указания о дате гастроли! Но выход из положения нашелся: выпустили анонс о предстоящем концерте Шаляпина и открыли предварительную продажу билетов.

Бухарест сошел с ума. Публика брала билетные кассы штурмом. Любителей не останавливало и то, что билеты стоили баснословно дорого.

А от Шаляпина не было больше никаких известий. Дирекция концертного бюро забила тревогу. Бискер, приодевшийся и отвыкший от голода, метался в смертельной тоске. Публика, купившая билеты, волновалась… Вмешалась полиция. Решено было Бискера арестовать. И тут с бухарестского аэродрома внезапно поступило сообщение: снизился самолет из Лиссабона, на котором прилетел Шаляпин с дочерью.

В Бухаресте Шаляпин пел в течение всего концерта один и имел огромный успех.

После концерта бледный и взволнованный Бискер принес Шаляпину груду денег. Шаляпин отмахнулся от нее:

— Мне ничего не надо. Я приехал сюда не ради денег, а ради старого товарища, чтобы помочь ему в беде. Оба мы скитальцы, оба без родины, но я богат, а у тебя ничего нет. Бери все себе.

Бискер, переживший столько волнений и потрясенный прямо-таки с неба свалившимся на него богатством, в том же месяце умер от разрыва сердца.

…В 1932 году Шаляпин приехал на гастроли в Харбин, который находился на территории созданного японцами марионеточного государства Маньчжоу-Го. Русский белоэмигрантский комитет заранее распланировал не только даты и места концертов Шаляпина, но даже и распорядок его дня с момента прибытия на харбинский вокзал. Отсюда Шаляпин должен был проехать в собор на молебствие, затем на завтрак, который давал комитет, потом на обед и так далее, вплоть до вечернего концерта с благотворительной целью, где Шаляпин должен был выступить бесплатно в пользу бедствующих эмигрантов.

Комитет чувствовал себя хозяином Шаляпина. Но тот, едва выйдя из вагона, уведомил всех встречавших, что ни в какой собор он не поедет, а отправится прямо в гостиницу. Что же касается благотворительного концерта, то, чтобы не оставлять у организаторов никаких сомнений, Федор Иванович сказал:

— Даром только птички поют…

Когда белоэмигранты стали наседать, Шаляпин напрямик заявил, что не желает иметь с ними ничего общего. Обозленные белогвардейцы открыли травлю артиста. Шаляпин покинул Харбин, преследуемый их бешеными выпадами.

Человек, много общавшийся с Шаляпиным в последние годы его жизни, как-то рассказал мне, как Шаляпин, уже незадолго до смерти, стоял у окна своей квартиры в Париже и вдруг, увидав в окне противоположного дома совсем юную девушку, воскликнул:

— Смотрите, какая чудесная девушка! И она будет жить, любить, станет прекрасной женщиной!.. И сколько еще прекрасных женщин будет жить! А Шаляпин должен умереть…

Вскоре болезнь свалила этого гиганта в искусстве и богатыря в жизни. В том же 1938 году Шаляпин умер в Париже от белокровия.

2

2

Сезон на Кавминводах. — «Новая Вяльцева». — От цыганских романсов до гестапо. — Ужин с Аркадием Аверченко. — В. И. Ленин об Аверченко. — Концерт без афиш. — Гусь и лебедь. — Рекорд «передового». — Из церкви в оперетту. — Из оперетты в церковь.

«Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука… Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо сине…»

Это писал в своем дневнике рукою Лермонтова в «Княжне Мэри» Печорин… На этом самом месте, только уже не на краю города, а в самом центре разросшегося Пятигорска, стоял отель «Бристоль», где я поселился летом 1915 года. На Кавминводах начался сезон. Театральной жизнью всех четырех курортов заправлял Афанасьев, склонивший меня включиться в его работу, в которой были запланированы гастроли Плевицкой, Гельцер, знаменитого тенора Дмитрия Смирнова, вечера юмора Аркадия Аверченко, концерты «королевы танго» Эльзы Крюгер и известной цыганской певицы Наталии Тамара, а также сеансы новинки — «кинетофона Эдиссона», предшественника звукового кино, и концерты многих других артистов.

Среди намеченных гастролеров была еще одна никому не известная концертантка — Екатерина Сангурова, которую «создавал» Афанасьев, несколько авантюрно задумавший преподнести ее курортной публике под именем «новой Вяльцевой». Дело в том, что Сангурова имела и внешнее сходство с недавно умершей от белокровия знаменитой исполнительницей романсов Вяльцевой, обладала вяльцевским тембром голоса и пела весь ее репертуар.

Афанасьев заключил с ней контракт, дав ей псевдоним Наташи Ростовой и обязав ее выступать исключительно с репертуаром Вяльцевой и выходить на сцену не только в таких же туалетах, какие надевала на концертах Вяльцева, но и сохранив ее известную всем прическу «с напуском».

На афишах концертов Сангуровой стояло кричащими буквами

«Новая Вяльцева» —

и лишь внизу мелким шрифтом был набран новый псевдоним певицы, также, очевидно, рассчитанный на психологическое воздействие привычного всем имени толстовской героини Наташи Ростовой.

Первый концерт «новой Вяльцевой» был предусмотрительно назначен для проверки не в шумном Кисловодске, а в тихих Ессентуках. Еще более предусмотрительно Афанасьев не поехал на первый концерт, а переложил весь груз от возможного провала и скандала на меня. Пианистом в концерт Сангуровой он включил старейшего и опытного аккомпаниатора Плевицкой — Зарему.

Публика проявила к этому концерту острый интерес и добросовестно наполнила огромный ессентукский театр.

До начала концерта я увидал в гримировочной очень волновавшуюся Сангурову. На ней был туалет «как у Вяльцевой», и «напуск» тоже был на месте. Репертуар также был заранее соответственно подобран. Вся эта затея мне не нравилась. С тяжелым чувством я распорядился о начале концерта и пошел в литерную ложу.

Дали занавес, и на сцене появилась «новая Вяльцева», заметно нервничавшая и переменившая, как оказалось, перед самым началом свое платье и растрепавшая и изменившая всю прическу.

Может, это был внутренний протест артистки против тех оглобель, куда насильно втискивал Афанасьев ее индивидуальные возможности, в которые она, очевидно, верила. Бледная и напряженная, она назвала аккомпаниатору романс и не пошевельнулась, когда тот сначала удивленно на нее вытаращился, но затем, как бывалый и дисциплинированный на сцене человек, покорно развернул ноты.

«Вяльцева» запела. Но через несколько тактов Зарема вместо аккомпанемента стал делать бешеные пассажи по всей клавиатуре рояля, все ускоряя темп и все более форсируя звук, пока не заглушил окончательно бедную «Вяльцеву», растерянно умолкнувшую.

Зарема знал, что он делал: «Вяльцева» начала романс на два тона выше тональности клавира и неизбежно должна была, дойдя до высокой ноты, «дать петуха»…

Все кончилось. «Вяльцева», смущенная и вконец растерявшаяся, начала снова злополучный романс, пела все хуже и намного ниже своих возможностей, а публика, вначале насторожившаяся и недоумевающая при рысистых бегах, которые устраивали пальцы Заремы по клавиатуре, поняла, что перед нею выпустили зеленую дебютантку, потом разозлилась, что ее, публику, хотели обмануть, и сначала захихикала, потом зашумела и, наконец, заклевала «новую Вяльцеву».

Концерт пришлось прекратить.

Я решил без санкции отсутствовавшего Афанасьева возвратить публике деньги за билеты из кассы, но оказалось, что кассирша, просидевшая за свою жизнь не один стул в театральных кассах и предвидевшая всякие неожиданности, давно испарилась, благо, над кассой висел аншлаг: «Все билеты проданы».

— Зря я пошел на этот трюк, — сказал утром Афанасьев, — Сангурову надо было делать просто Сангуровой, и из нее мог выйти толк…

Но теперь уже Сангурова почему-то захотела стать «новой Вяльцевой»…

Контракт лопнул.

А в это время муж скончавшейся настоящей Вяльцевой полковник Бискупский был в действующей армии, куда его вновь допустили с возникновением войны, после того как еще за несколько лет до начала ее он был по постановлению общества офицеров исключен из армии за неслыханный по дерзости вызов всему высшему петербургскому обществу. Бискупский, один из самых блестящих кутил Петербурга, женился на певице Анастасии Вяльцевой (еще недавно служившей в горничных у присяжного поверенного Холевы), соблазнившись ее известностью и богатством и променяв погоны с массивными золотыми вензелями Николая II на должность устроителя гастролей и коменданта собственного вагона популярной певицы.

Когда Вяльцева заболела в 1913 году белокровием, в России был сделан первый опыт переливания крови, для чего в Петербург пригласили известного за границей австрийского профессора Эндерлена. Несмотря на то что именно в России еще с 1832 года производилась операция переливания крови, а в 1848 году в России же вышел большой печатный труд, посвященный этой области в медицине, русское общество преклонялось перед иностранщиной и не доверяло отечественным врачам.

Но знаменитый профессор Эндерлен не знал этих опытов, не знал даже о том, что до операции необходимо было определить группу крови, и Вяльцева умерла…

Шла война. Бежав после революции к своему старому собутыльнику, также бывшему свитскому офицеру — ясновельможному гетману всея Украины Павло Скоропадскому, Бискупский стал его приближенным. Дальнейший жизненный путь Бискупского пошел под еще больший уклон, становясь с каждым этапом гнуснее и гнуснее.

Откатившись после революции со Скоропадским за рубеж, он сразу попал в германский городок Кобург, где в силу родственных связей бывшей династии Романовых с Кобургским правящим домом находился бывший великий князь Кирилл, плачевный герой «Петропавловска», возведенный частью белой эмиграции в сан блюстителя трона российского, а позднее объявивший себя императором всероссийским. Бискупский быстро устроился при дворе Кирилла воспитателем наследника престола Владимира. За особые заслуги Кирилл произвел Бискупского в генералы от кавалерии несуществовавшей конницы.

В двадцатых годах жена Кирилла Елизавета стала финансировать зародившуюся в Мюнхене немецкую национал-социалистическую (фашистскую) партию, с помощью которой она видела возможность восстановления в будущем старой России.

Продав с помощью Бискупского свои бриллианты за 200 тысяч марок, она передала эти деньги в распоряжение фашистской партии в Мюнхене, где находился тогда «Ауфбау» — костяк, состоявший из вдохновителей будущей «коричневой чумы» — Штрейхера, Штрассера, Гитлера, Розенберга и других. Гитлер уже имел тогда членский билет этой партии за № 7.

После прихода к власти Гитлера он назначил Бискупского управляющим по делам российской эмиграции в Германии, причем управление это находилось в ведении гестапо и даже самого Гиммлера, этого сверхпалача, создателя и основателя гестапо, тупого и жестокого садиста со свинообразным рылом, носившего как бы в насмешку свою фамилию…[6]

Бискупский и другой бывший гвардеец свиты его величества — Скоропадский вместе служили у Гиммлера. До конца дней своих и своих хлебодателей Бискупский получал тридцать сребреников, составлявших в переводе на немецкие марки тысячу в месяц.

В 1945 году Бискупский умер от паралича в Аугсбурге, куда он перебрался при приближении советских войск.

Много русской крови пролил он на своем пути от цыганских романсов до гестапо.

После вечера юмора Аркадия Аверченко мы сидели с ним и Афанасьевым в ресторане пятигорского вокзала.

Аверченко был мрачен. Две бутылки белого вина были выпиты. Разговор не клеился. На вечере Аверченко, как всегда, плохо читал свои полные юмора рассказы, принесшие ему известность. Возглавляемый им петербургский журнал «Сатирикон» был не менее популярен, чем его редактор.

Аверченко допил свой бокал…

— Вот Лермонтов, — сказал он, — жил здесь долго, любил, страдал, ссорился, веселился. Здесь и погиб. Но вот не приходило же ему в голову устроить, скажем, здесь вечер поэзии Лермонтова… Я, конечно, никак не равняю себя с Лермонтовым, — спохватился Аверченко, — но для чего же я выступаю в каких-то своих вечерах юмора?

— Действительно, — откликнулся я, — сколько вы затрачиваете времени? Три дня, чтобы доехать из Петрограда, затем еще неделю, чтобы выступить в четырех вечерах, и потом снова три дня на возвращение домой…

— А мог бы я не мучиться и не волноваться две недели, — протянул он, — и за это время написал бы несколько рассказов… — И, осмотрев пустую бутылку, добавил: — И денег получил бы больше, чем за эти гастроли…

Афанасьев крякнул:

— Хороший у меня помощник! — кивнул он на меня: — Этак, пожалуй, ты всех гастролеров разгонишь. Неверно все это!

Он повернулся к Аверченко:

— Вот вы проехали три дня в поезде и обратно еще проедете столько же. Сколько людей вы увидали в пути, сколько наблюдений сделали! А здесь, на курорте? Дивная природа, смешные и серьезные люди, масса людей! Здоровые и больные… Типы, образы, сюжеты! Это больше, чем просидеть две недели дома! — разгорячился Афанасьев и заказал еще бутылку белого.

— Тоже верно, — вздохнул Аверченко. — Только шуму здесь много, а скучно. Ночь теплая, а душа индевеет. Пойти бы на место дуэли Лермонтова и там застрелиться.

— Темно и далеко, — попытался я разрядить атмосферу, — по дороге еще в «Провал» угодите.

— Тоже верно, — опять согласился Аверченко и, велев подать еще бутылку, замолчал…

Тут подошел последний ночной поезд на Кисловодск, куда мы недавно уже переехали перед отъездом в Москву.

Еще два года после этого Аверченко оставался в России и, отхлынув с эмиграцией за границу, переезжал из страны в страну со своим эстрадным театром, так и названным им: «Гнездо перелетных птиц».

Обосновавшись, наконец, в Праге, Аверченко совсем исписался. Рассказы о Советской России были грубы, вульгарны, пошлы и лишены юмора. О другой его книге «Дюжина ножей в спину революции», изданной и у нас, Владимир Ильич Ленин написал в «Правде» статью «Талантливая книжка», явившуюся и предисловием к этой книжке.

«Это — книжка озлобленного почти до умопомрачения белогвардейца Аркадия Аверченко: «Дюжина ножей в спину революции». Париж, 1921. Интересно наблюдать, как до кипения дошедшая ненависть вызвала и замечательно сильные и замечательно слабые места этой высокоталантливой книжки. Когда автор свои рассказы посвящает теме, ему неизвестной, выходит нехудожественно. Например, рассказ, изображающий Ленина и Троцкого в домашней жизни. Злобы много, но только непохоже, любезный гражданин Аверченко. Уверяю вас, что недостатков у Ленина и Троцкого много во всякой, в том числе, значит, и в домашней жизни. Только, чтобы о них талантливо написать, надо их знать. А вы их не знаете.

Зато большая часть книжки посвящена темам, которые Аркадий Аверченко великолепно знает, передумал, перечувствовал. И с поразительным талантом изображены впечатления и настроения представителя старой помещичьей и фабрикантской, богатой, объевшейся и объедавшейся России. Так, именно так должна казаться революция представителям командующих классов. Огнем пышащая ненависть делает рассказы Аверченко иногда — и большею частью — яркими до поразительности. Есть прямо-таки превосходные вещички, например «Трава, примятая сапогами», о психологии детей, переживающих гражданскую войну.

До настоящего пафоса, однако, автор поднимается лишь тогда, когда говорит о еде. Как ели богатые люди в старой России, как закусывали в Петрограде — нет, не в Петрограде, а в Петербурге — за 14 с полтиной и за 50 руб. и т. д. Автор описывает это прямо со сладострастием: вот это он знает, вот это он пережил и перечувствовал, вот тут уже он ошибки не допустит. Знание дела и искренность — из ряда вон выходящие.

В последнем рассказе: «Осколки разбитого вдребезги» изображены в Крыму, в Севастополе, бывший сенатор — «был богат, щедр, со связями» — «теперь на артиллерийском складе поденно разгружает и сортирует снаряды», и бывший директор «огромного металлургического завода, считавшегося первым на Выборгской стороне. Теперь он — приказчик комиссионного магазина и в последнее время приобрел даже некоторую опытность в оценке поношенных дамских капотов и плюшевых детских медведей, приносимых на комиссию».

Оба старичка вспоминают старое, петербургские закаты, улицы, театры, конечно, еду в «Медведе», в «Вене» и в «Малом Ярославце» и т. д., и воспоминания прерываются восклицаниями: «Что мы им сделали? Кому мы мешали?..» «Чем им мешало все это?..» «За что они Россию так?..»

Аркадию Аверченко не понять, за что. Рабочие и крестьяне понимают, видимо, без труда и не нуждаются в пояснениях.

Некоторые рассказы, по-моему, заслуживают перепечатки. Талант надо поощрять».

(«Правда» № 263, от 22 ноября 1921 г. Подпись: В. Ленин[7]).

В 1925 году Аверченко умер в Праге, не создав за все время эмиграции ничего ценного и такого, что хотя бы приближенно походило по силе и сочности юмора на ту серию его рассказов в сборнике «Веселые устрицы», которые знала вся дореволюционная Россия.

Балеты давались в Большом театре по воскресеньям и средам. В четверг вечером балетной труппе становились известными репертуар будущей недели и основной состав, занятый в предстоящих спектаклях. Таким образом дирекции Афанасьева, с которым Гельцер подписала длительный контракт, оставались буквально всего два дня для того, чтобы объявить ее гастроль в каком-либо городе на воскресенье — очень важный в доходном отношении день, раз уж Гельцер оказывалась свободной в этот день от спектакля.

В одну из пятниц я по заданию дирекции срочно выехал в Саратов, с тем чтобы объявить гастроль Гельцер на воскресенье в зале консерватории. В субботу утром я уже был на месте и, проделав все формальности, поехал в типографию, чтобы заказать афишу, которая через несколько часов должна была оповестить саратовских жителей о завтрашней гастроли знаменитости.

В эти часы Гельцер выезжала со своим антуражем из Москвы в Саратов тем же поездом, каким я уехал накануне.

Типография оказалась закрытой. Не теряя времени на расспросы и выяснение причины, я поехал во вторую и последнюю в городе типографию, где меня равнодушно встретил такой же молчаливый замок… Оказалось, что обе саратовские типографии принадлежат хозяевам-евреям и закрыты по случаю субботнего дня.

Я очутился перед препятствием, абсолютно непреоборимым, а поезд с Гельцер и ее спутниками уже отошел от московского вокзала…

На том же извозчике я проехал прямо в полицию и, заплатив 8 рублей, взял там наряд на двух городовых, которые должны были явиться к 12 часам завтрашнего дня к главному входу консерватории. Потом заказал художнику срочный плакат на огромное окно, выходившее рядом с этим подъездом на Немецкую улицу, и успокоился в ожидании завтрашнего сражения, в результате которого я рисковал выпустить Гельцер на эстраду при пустом зале, так как одного плаката в окне было явно недостаточно для оповещения огромного города о предстоящем концерте.

Утром приехала Гельцер, а к 12 часам дня я пошел в консерваторию, так как на плакате было указано, что продажа билетов открывается с 12 часов дня. Однако я дал указание кассирше — не открывать кассы до моего прихода. Подходя к консерватории, я еще издали увидал двух рыжих городовых, наводящих порядок у двери, где чернела большая толпа, которая тут же стала вытягиваться в длинную очередь. Это была та «живая реклама», к которой я вынужденно прибегнул из-за того, что никто не предусмотрел «священного субботнего дня».

В час касса была открыта, огромная очередь, устанавливаемая городовыми и привлекавшая необычайное внимание, выросла, и после 3 часов дня билеты оказались распроданными.

Вечером зал был переполнен, и Гельцер удовлетворенно поглядывала через щелку в двери на партер и на «хоры», где поблескивали линзами два прожектора, наличия которых в концерте она неизменно требовала, тем более что в программе шел и знаменитый «Умирающий лебедь» Сен-Санса, созданный Анной Павловой и требовавший синего света.

С монтером я договорился еще накануне, и теперь он успокоил меня, что все нужные цветные стекла на месте.

После моего вступительного слова концерт начался и протекал гладко до «Умирающего лебедя», в котором Гельцер поплыла на пуантах по сцене в белоснежной пачке с опущенными руками-крыльями, с лебедиными перьями, обрамлявшими голову, но с совершенно лиловым и приобретшим какой-то трупный оттенок лицом…

С похолодевшей душой я поднял глаза на «хоры», где сияли два кружка густого фиолетового цвета.

Очевидно, монтер был дальтоником или сознательно считал, что темно-лиловый цвет приближен в спектре к синему и заменит свет лунный. «Умирающий лебедь» провалился… С разъяренным лицом Гельцер сбежала с двухступенчатой приставленной к эстраде лесенки и, подняв ее рывком выше головы, с силой и грохотом бросила об пол, устремившись затем ко мне в противоположную сторону от двери в гримировочную.

«Умирающий лебедь» подошел ко мне с горящими глазами, подняв голову, как королева.

Я стоял, смущенный фиолетовым эффектом и возмущенный полетом лестницы. Взглянув на Гельцер, я почему-то вспомнил Лескова и, указывая рукой на гримировочную, сказал:

— Проходите налево, французская королева…

Гельцер надулась, и мы больше не разговаривали в этот вечер, хотя у Гельцер подобные вспышки быстро проходили и она уже поглядывала на нас виноватыми, ласковыми и улыбающимися глазами.

Утром до отъезда в Москву мы все были заняты поисками битой птицы — кур, гусей и уток, которых в Саратове можно было достать, тогда как в Москве в дни войны каждый гусь считался редкостью и стоил непомерно дорого.

Гостиницы в Саратове были реквизированы на военные нужды, и мы ночевали в частной квартире, куда утром нам принесли раздобытых кур, гусей и уток. Гельцер дома не было, мы раскупили всю принесенную птицу, взяв, конечно, и на долю нашей примадонны. Но гусей было всего два. Я взял одного, еще накануне мною заказанного, а кто-то купил второго.

Когда Гельцер вернулась домой, она опять вспылила, узнав, что осталась без гуся. Я прекратил этот фейерверк, молча принеся ей своего гуся.

В вагоне я увлек всех в мое купе, и мы занялись картами. Гельцер осталась в одиночестве. Спустя долгое время я вышел покурить в коридор. У окна стояла Гельцер, очень грустная. Потом она подошла ко мне и спросила, неужели я все еще сержусь на нее из-за гуся.

— Да не из-за гуся, а из-за лебедя! — с сердцем воскликнул я.

…Лед был сломан.

Накануне рождественских праздников Афанасьев попросил, чтобы я выехал по небольшому маршруту — Полтава, Харьков, Курск, Орел, Тула — организовать концерты Плевицкой.

Мне так не хотелось ехать, потому что до праздников оставался один день и я предпочитал побыть дома. Решив в душе непременно возвратиться в Москву назавтра, к сочельнику, я понимал, что этот план был неосуществим…

В 4 часа утра 24 декабря я приехал в занесенную снегом Полтаву и подкатил в темноте на извозчичьих саночках к музыкальному магазину, на двери и окнах которого были спущены железные жалюзи. В те годы гастрольно-концертный пульс городов бился в местных музыкальных магазинах, которые брали на себя всю организационную работу и открывали предварительную продажу билетов.

Готовые афиши были у меня с собой, но надо было арендовать на определенное число зал, получить официальное разрешение и проштемпелевать штампом с факсимиле Афанасьева оборотную сторону отрывного талона на каждом билете в комплектных книжках. Дело в том, что билетные книжки не регистрировали тогда в городских финансовых отделах, и на этой почве бывали большие злоупотребления, так как иной раз кассиры, а то и местная администрация, пускали в продажу дубликаты комплектов, и на концерте зал оказывался набитым до отказа, а официальная билетная книжка оставалась наполовину непроданной. Если же контрольные талоны билетов, которые отрываются билетерами при входе в зал, штемпелевались особым штампом, то при проверке таких оторванных талонов легко обнаруживалась продажа билетов из второго, нелегального комплекта.

Поэтому для «передового», каким я в данном случае являлся, — самыми важными проблемами были аренда зала и штемпелевка билетов. Все остальные организационные моменты возлагались на музыкальные магазины…

Хозяева музыкального магазина в Полтаве жили в примыкавшей к нему квартире. Я начал колотить по железным жалюзи и, когда, казалось, перебудил всю Полтаву, за гофрированным железом послышались слабые и испуганные голоса. После переговоров, визжания поднимаемого дверного железного занавеса, после объяснения хозяев, принявших мою «пальбу» за начавшийся еврейский погром, после беготни к коменданту Земского собрания, расположенного напротив, и штемпелевки билетов, я на том же извозчике умчался на вокзал и тут же, еще до рассвета, выехал с поездом в Харьков, дав телеграмму одному инженеру — председателю какого-то благотворительного общества, устраивавшему концерты для сбора средств.

Тем же ранним утром инженер ждал меня в своей квартире в Харькове с заготовленным договором, согласно которому он покупал концерт Плевицкой за две тысячи рублей.

В несколько минут пересчитав приготовленный аванс в тысячу рублей десятирублевыми золотыми монетами и подписав договор, я прискакал на вокзал, где в буфете оставался мой чемодан, и дал две телеграммы — в Курск, бывшему мужу Плевицкой, и в Орел — хозяевам музыкального магазина — с просьбой снять на нужные дни концертные залы и приехать на вокзал к моему поезду с комплектами билетных книжек.

Тем же утром я выехал из Харькова с московским поездом, который к ночи прибывал в Москву.

В Курске и Орле все шло как по графику. Во время стоянки поезда я передал афиши и успел проштемпелевать комплекты билетов. Но Тула, Тула…

Впереди был самый тяжелый барьер. В Туле надо было брать под концерт городской театр, где играла драматическая труппа. Нужно было явиться самому в театр, отвоевать день и подписать договор на аренду. В Туле поезд стоял целый час. Я вполне мог успеть съездить в город.

Все же из предосторожности я вынес чемодан из купе и оставил его у буфетчика вокзала за стойкой.

В театр я приехал, когда спектакль только что начался. Вся дирекция была в зрительном зале. Все пропало… Затратить столько энергии, лихорадочной спешки, упорства и труда, при этом добросовестного, так как я не допустил ни в чем небрежности, доделывая все до конца, и споткнуться на последнем тульском барьере, почти поставив удивительный рекорд!

У меня было такое чувство, как у жюльверновского Филиаса Фогга, совершившего на пари путешествие в 80 дней вокруг света и опоздавшего на 1 день! Но Фогг все-таки выиграл пари, так как не учел того, что, двигаясь навстречу вращению земного шара, он выгадал ровно сутки и прибыл вовремя, к вечернему заседанию Британского географического общества. А я одиноко бродил по пустому фойе тульского театра, в зрительном зале которого сидела недосягаемая дирекция.

Было очень обидно, но я остался в Туле и с ночным поездом приехал наутро в Москву.

Вот так иногда приходилось вести работу по организации концертов знаменитых московских артистов.

Мария д’Арто прошла большую школу классического танца и сама успешно преподавала, усвоив все лучшее от тех мастеров-педагогов, у которых она училась и тренировалась.

Между прочим, перед своим злосчастным дебютом в Большом театре она занималась даже у старейшей балерины Анны Иосифовны Собещанской, считавшейся первоклассным профессором; имя ее произносилось с трепетом даже самыми знаменитыми балеринами императорского балета, платившими Собещанской по 75 рублей золотом за часовой урок. Несмотря на свои 70 лет, это была крепкая старуха, с какими-то еще уловимыми чертами былой красоты, соблазнившей когда-то Александра III, в качестве возлюбленной которого Собещанская одно время фигурировала.

Среди учениц д’Арто была девочка-подросток лет пятнадцати, проявлявшая способности к танцу, певшая недурным голоском и обладавшая живым юмором и даром имитации.

Особенно удачно Таня изображала небезызвестную в Москве артистку Ртищеву, выступавшую с эстрадным номером, который показался бы диким и непонятным современному нашему зрителю, не имеющему представления о каких-то «канканах», «шансонетках» и «шантанах». Между тем Ртищева талантливо пародировала сначала французскую шансонетку, задирая в канкане выше головы свою ногу, утопавшую в кружевных и муслиновых волнах множества широких юбок. После этого Ртищева превращалась из вертлявой и жеманной француженки в милитаризованную прусскую шансонетку, которая с военной выправкой и с зычным голосом в гусарском мундире и в каске, в лосинах и лакированных сапогах маршировала по сцене, распевая на немецком языке какую-то скабрезную армейскую песенку. И, наконец, Ртищева выходила на сцену в каком-то жалком и безвкусном, но с претензией на роскошь платье, изображая русскую девушку, только что выхваченную из деревни на кабацкие подмостки, испуганную, робкую и кое-как наученную неуклюже жестикулировать и вертеться в ритурнелях. Она пела с ясными невинными глазами, не понимая сального смысла заученных бездарных слов шансонетки. Может, сама того не понимая, Ртищева создавала в этой жалкой певичке трагическую фигуру…

Таня талантливо имитировала Ртищеву во всех трех амплуа. Эта девочка, не имевшая никакой родни, за исключением дальней тетки, бедствовала, перебиваясь мелкими заработками, из которых основными были 5 рублей ежемесячного жалованья, получаемого ею в церковном хоре. Ее способности и веселый уживчивый нрав привлекли к ней наше внимание.

Я посоветовал Тане оставить искусство танца и идти в оперетту, где ее артистическое дарование, голос и способность к танцу должны были помочь ей встать на твердый сценический путь.

Через одного знакомого режиссера мы устроили Таню в оперетту Потопчиной, где она, начав хористкой и артисткой балета, быстро пошла по пути успеха и признания, добившись известности под своим настоящим именем Татьяны Бах.

Совсем иначе сложился жизненный путь другой, некогда гремевшей опереточной примадонны А. Г. Пекарской. Начав сценическую карьеру в оперетте, она, очутившись после революции в эмиграции, окончила эту карьеру в хоре кладбищенской церкви в пригороде Берлина на Тегельском православном кладбище, где когда-то был похоронен М. И. Глинка, прах которого впоследствии перевезли в Петербург.

В этой церкви под рыдающий голос Пекарской, выводившей «Со святыми упокой…», смахивал старческую слезу один из последних военных министров царской России — изменник Сухомлинов, доживавший свой век в эмигрантском общежитии для престарелых инвалидов в Тегеле…

3

3

«Симпатичная фамилия». — Февральские дни. — Эпизод в Совете солдатских депутатов. — «Петров день на Скаковом кругу». — Керенский на театральном люке.

В летнем саду Грузинского народного дома «Общества трезвости» был назначен концерт Гельцер, выступавшей в паре с премьер-солистом императорского театра чехом Вячеславом Свобода.

Аудитория Народного дома состояла преимущественно из рабочих. Фешенебельная Москва посещала только сады «Эрмитаж» и «Аквариум». На вечере Гельцер имела успех. Но после заключительного танца среди аплодисментов и криков в публике стала все явственнее слышаться настойчиво выкликаемая фамилия партнера балерины:

— Свободу! Свободу!

Наша прима обиделась и выходила на вызовы, надув губки и придерживая за руку Свободу.

Зал неистовствовал все сильнее:

— Свободу! Свободу!

Гельцер окончательно обиделась и выталкивала на сцену одного Свободу. Но все уже было понятно… В проходах партера засновали светло-серые и черные шинели околоточных надзирателей и городовых, но зрительный зал уже гремел, как тысячи бухарских «карнаев» и турецких барабанов:

— Свободу! Свободу!

К выходам спешно пробирались какие-то пригнувшиеся фигурки в пальто мышиного цвета и с приподнятыми воротниками — питомцы начальника московской охранки полковника Мартынова.

Наутро в «Русском слове» появилась рецензия о концерте, где говорилось о большом успехе, который имели Гельцер и Свобода. Рецензия заканчивалась такой строчкой:

«Публика долго не расходилась, выкликая симпатичную фамилию молодого танцовщика».

28 февраля 1917 года в здании оперетты Потопчиной на Никитской был назначен большой балетный вечер, о котором мне тут же нужно было дать рецензию в газете «Новости сезона».

Решив в антракте, что впечатлений для рецензии достаточно, я направился к выходу, где меня остановила одна очень милая женщина, танцовщица частного балета, муж которой, молодой журналист, ухитрился написать о своей жене, что она происходит из рода византийских царей Комненов.

— Нас можно, кажется, поздравить с новым правительством, — сказала она. — Говорят — в Петрограде революция…

Я прошел на Тверской бульвар к дому градоначальства, где в его типографии набирались, верстались и печатались «Новости сезона», ежедневная театральная газета, ночным редактором которой я работал. Все мои мысли были прикованы к событиям в Петрограде, и я позвонил в несколько ночных редакций, но всюду получал ответ, что связи с Петроградом нет. Написав рецензию, я сдал ее в набор.

Ушел я из редакции под утро, когда было уже совсем светло. Пересекая по рассыпчатому бурому снегу площадь, на которую молчаливо смотрел со своего пьедестала Пушкин, с заложенной за спину рукой, держащей бронзовую шляпу, я не обратил внимания на необыкновенную безлюдность, приписав ее раннему часу, и даже вообще не заметил отсутствия на своих постах полицейских.

Придя домой, я свалился и уснул, но вскоре меня разбудили.

— Революция! Что делается на улицах! У всех цветы и красные банты! Незнакомые люди целуются от радости…

Я быстро оделся. Звонок телефона вернул меня от двери.

— Слыхали? — спрашивала одна балерина. — Все нацепили на себя красные банты и сошли с ума…

Я положил трубку и вышел на Тверскую, где под ногами несметных радостных толп трамвайные рельсы были затоптаны совсем уже коричневым снегом. Пушкин смотрел на бурлившую праздничными людьми площадь и на ораторов, взобравшихся на гранитные ступени его пьедестала и старавшихся перекричать восторженный гул взволнованных москвичей.

На цоколе его памятника еще не были выбиты запрещенные царской цензурой строфы:

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я свободу…

Но хотя сквозь шумящие толпы то и дело проводили арестованных приставов, городовых и околоточных, чьи-то подленькие и пронырливые руки уже вскоре обвязали пьедестал памятника Пушкину веревкой, на которой болталась фанерная доска с надписью:

«Помните, что я написал и «Сказку о рыбаке и рыбке». Кто-то ядовито намекал на старуху, оставшуюся у разбитого корыта! Доску сорвали.

Летом, когда я работал секретарем союза «Артисты-воины» в Совете солдатских депутатов, мы уже были вовлечены в борьбу партий, особенно развернувшуюся перед выборами в Учредительное собрание. Я благодаря Варлааму Александровичу Аванесову мог гордиться тем, что разбираюсь в назревавших событиях больше, чем окружавшие меня сверстники, приходившие ежедневно пораньше в союз, главным образом из-за того, что утром солдат вносил к нам большой поднос с крупно нарезанными кусками свежего черного хлеба, густо намазанными сливочным маслом, и с жестяными кружками горячего сладкого чая.

Придя как-то утром на работу, я застал там шумящую кучку сотрудников, возмущенно горланивших перед повешенным на стену плакатом, где над надписью «Долой войну!» был изображен солдат, ломающий о колено винтовку.

— Кто посмел повесить к нам этот плакат? — взвизгивали петушиные голоса.

— Должно быть, тот солдат, который носит нам чай! Ведь он, оказывается, большевик!

— Как? Мы ему ноги переломаем! — бесновался кто-то.

В это время в дверях показался поднос с дымящимся чаем и целой горой хлеба с маслом. Все окружили солдата с угрозами, но осторожно напирая на драгоценный поднос.

— Ты приколотил плакат? — рявкнул кто-то.

— Я, — спокойно ответил солдат.

Поднялся визг майн-ридовских краснокожих, снимающих скальпы с бледнолицых. Верзила в гимнастерке с чересчур короткими рукавами сорвал плакат со стены.

— Другой принесу и повешу, — сказал солдат, ставя поднос на стол.

Поднялась буря.

— Товарищи, — вмешался я, — вы находитесь в здании Совета солдатских депутатов, где на стенах висят плакаты всех партий. Почему вы напали на него? Кроме того…

— Он большевик, а вы защищаете его, — перебивая меня, заорал верзила.

Солдат освободил поднос и пошел к двери.

— Скоро о нас услышите, — сказал он и вышел.

Он говорил о том, что было известно каждому рядовому члену партии большевиков: о неминуемой социалистической революции.

Но давно уже было слышно одно слово, которое произносилось с восторженной радостью одними и со злобой другими:

— Ленин… Ленин… Ленин…

Ленин давно был в Петрограде, Ленин выступал на заводских и фабричных митингах, говорил перед тысячными толпами с балкона особняка Кшесинской, Ленин писал статьи, обжигавшие души. Большевики открыто продемонстрировали свои силы мощной июльской демонстрацией на улицах Петрограда.

Революция приближалась.

Но еще перед этим Московский Совет солдатских депутатов спокойно занимался организацией грандиозного праздника, который устраивался в день святых Петра и Павла 29 июня на скаковом ипподроме для сбора средств на помощь больным и раненым воинам.

Это была одна из самых бурных горячек, выпавших на долю союза «Артисты-воины». Надо было организовать огромный сводный военный оркестр, еще больший по составу хор, балетные ансамбли, пригласить знаменитых певцов и певиц и даже подготовить казачью джигитовку. В те дни Временное правительство уже переживало себя, и была создана директория из пяти человек. Один из членов директории Верховский был приглашен на праздник в Москву.

Проводить это мероприятие на огромном скаковом круге было очень трудно. Казаки стояли в одном его конце, громадная, специально выстроенная эстрада находилась посередине, оркестр — на особой площадке. Телефонной связи не было. Радио еще не получило распространения. Первый радиоконцерт в Москве состоялся только через 5 лет. Я носился по всему полю на мотоцикле, но он вышел из строя. Один раз я вскочил на подножку проезжавшей легковой машины и стоя доехал до нужного пункта. Когда смолкнул хор и оркестр грянул галоп для казачьей джигитовки, наездники не разглядели белого платка, которым я махнул, и продолжали стоять на месте. Зрелищный конвейер остановился. Я подбежал к спешенному конному милиционеру, державшему на поводу свою лошадь, и уговорил его дать мне доскакать до казаков.

Когда джигитовка окончилась, меня, не помню уже по какому поводу, вызвали в ложу президиума. Я вошел туда, когда кинооператор крутил ручку аппарата, увековечивая Верховского, президиум, а заодно и меня. Один из «верхов» шепнул мне, улыбаясь:

— Что это вы носитесь по полю на всех видах транспорта? Даже Верховский спросил, «что это за молодой человек, «a la Керенский», то на мотоцикле разъезжает, то верхом скачет?»

Я возненавидел свою военную гимнастерку и коричневые краги, в которых, впрочем, привык ходить с первых лет войны, не предвидя, конечно, что такое одеяние станет излюбленным костюмом Керенского.

Шли дни…

В бывшей великокняжеской ложе московского Большого театра неистовствовал и буйно аплодировал Керенскому маленький человек — лидер меньшевиков…

А на сцене, на том месте, где, извергая пламя и запах серы, проваливается в люк злая фея Карабос, в этом заколдованном кругу стоял человек во френче, галифе и коричневых крагах и, риторически строя свою речь, прикладывая к груди сжатый кулак, говорил о том, что революционным завоеваниям угрожают злые силы, и, поднимая голос до крика, грозил, что подавит эти силы «железом и кровью!»…

Переливая в горле адвокатское бархатное рыданье, он заканчивал:

— Пусть сердце станет каменным, пусть засохнут цветы и грезы…

Он не знал, что стоит на готовой провалиться крышке люка, в том заколдованном кругу, откуда ему вскоре придется бежать задними выходами Зимнего дворца, переодевшись в женское платье, может быть, той самой российской злой феи Карабос, вдовы Александра III, вскоре уже отплывшей на английском крейсере от берегов Мисхора.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ