Часть III Будущее «Я»

Глава 14 Повести мозга

Великая книга – та, с которой вы пройдете через множество душевных испытаний и под конец почувствуете себя слегка изнуренным. Потому что, читая, вы проживаете несколько жизней.

УИЛЬЯМ СТАЙРОН, ИЗ «БЕСЕД С УИЛЬЯМОМ СТАЙРОНОМ»[14]

Все это время я доказываю, что «я» как непрерывный, цельный нарратив – это фикция. Или, если совсем безжалостно, иллюзия. Мелкие ее подробности будут отличаться у разных людей, но основные шаблоны в основном одни и те же, а наполнение их, скорее всего, впитано нашим мозгом откуда-то извне. Вы можете возразить, что это уже чересчур. Все-таки нельзя сказать, что наш личный нарратив вымышлен целиком и полностью. В нем отражены события, которые могут подтвердить и другие люди. Наверное, вернее будет сравнить его с исторической прозой – повествованием, основанным на реальных событиях.

И как положено героям исторического романа, на протяжении этого повествования мы встаем перед выбором, определяющим нашу дальнейшую судьбу. До сих пор я преподносил впитывание чужих идей и представлений как довольно пассивный процесс, тогда как в действительности мы все же в какой-то мере выбираем сами, кого слушать, какие книги читать и какие соцсети и СМИ просматривать. «Человек есть то, что он ест» – к потреблению информации это тоже относится. И теперь, в последней части этой книги, мы посмотрим, насколько мы способны активно менять свое «я», выбирая, что впитывать. Если истории формируют наше прошлое «я», они с таким же успехом могут изменить наше будущее «я».

Для этого нам сперва нужно будет разобраться, как же, собственно, истории меняют наш мозг. Нейронаука, пробираясь все глубже в его недра, ищет объяснения конструктам, которые прежде считались социальными, то есть мыслились как культурная начинка, создающая ощущение общности между нами. До недавнего времени культура виделась чем-то коллективным, принадлежащим большим группам, но ведь носителями культуры выступают отдельные люди, а значит, где-то в нашем сознании – и в конечном итоге в мозге – должны обнаруживаться ее отпечатки. Немалую часть этих отпечатков составляют истории.

Подразумевается, что все когда-либо пережитое человеком – в реальности, в интернете, в книге – так или иначе трансформирует мозг. Сейчас эта идея кажется набившим оскомину штампом, однако если взять, например, чтение, то большинство людей и в самом деле вполне могут назвать конкретную книгу (как правило, прочитанную в подростковый период), которая изменила их образ мыслей. Стивен Кинг признавал такой «Повелителя мух» Уильяма Голдинга, подвернувшуюся ему в двенадцать. «Впервые мне попалась книга с руками, – писал он. – С сильными руками, которые тянулись ко мне со страниц и хватали за горло»[15]{130}. Можно не сомневаться, что это он не для красного словца: в произведениях Кинга масса отсылок к «Повелителю мух», предполагающих заложенную у детей потенциальную склонность как к добру, так и к злу.

Влияние книги – это результат взаимодействия между ее материалом и психическим состоянием читателя. Вот технические факты: большинство взрослых читает от 200 до 300 слов в минуту, а значит, на книгу среднего объема – около 80 000 слов – у них должно уйти от 4 до 7 часов. Если вы дочитали до этих строк, моя книга, надо полагать, вас увлекла (хотя, может быть, вы были вынуждены дочитывать ее по заданию, тогда сочувствую). В любом случае вы наверняка прочитали (или прослушали) за свою жизнь сотни, а то и тысячи книг. Если мы с вами похожи как читатели, вам тоже трудновато бывает помнить большинство из них в подробностях. И тем не менее каждая книга на моих полках представляет собой физический артефакт, объединяющий в себе ее содержимое и пережитое мной в процессе чтения. При взгляде на книгу я вспоминаю не только о чем она, но и, что важнее, обстоятельства, при которых я ее читал.

В 12 лет я оформил подписку в клубе любителей научной фантастики. К счастью, когда нам начали присылать книги коробками, родители не отправляли их обратно, а разрешали держать, пока я их не прочту. Это было справедливо. До сих пор помню, как меня оглушило «Основанием» (Foundation) Азимова и «Дюной» (Dune). Если бы меня спросили про книгу, сформировавшую мое мировоззрение, я бы назвал одну из этих. Отчасти сказалось то, что созданные авторами миры в корне отличались от знакомого и привычного мне, но гораздо более важную роль сыграли герои. Я представлял себя и психоисториком Гэри Селдоном, прогнозирующим будущее Вселенной с помощью математики, и Полом Атрейдесом, укрощающим песчаного червя. Даже сейчас, глядя на свой экземпляр «Дюны», я мгновенно переношусь мыслями в комнату своего детства. Вот я валяюсь в кровати с книгой, силясь разобрать сложный язык, придуманный Фрэнком Гербертом для своей вселенной. Прочитай я эту книгу на каком-то другом жизненном этапе, она повлияла бы на меня совершенно иначе.

Если человек утверждает, что некая книга изменила его жизнь, проделанная его сознанием гигантская работа наверняка должна была как-то изменить и мозг. Вопрос в том, можно ли как-либо обнаружить эти изменения. И если можно, что они будут означать?

Утверждая, что мозг под тем или иным воздействием меняется, мы говорим о двух типах изменений. Первый – изменения мимолетные, преходящие. На этом явлении построено большинство психологических экспериментов. Преходящие изменения отследить относительно нетрудно: выбрать контрольное условие, а затем предъявить испытуемому стимул, призванный вызвать определенную реакцию. Экспериментатор предполагает, что после исчезновения стимула реакция вернется к исходным значениям. Реакция может быть какой угодно, главное, чтобы она была измеримой и наблюдаемой. Это может быть нажатие на клавишу, а может быть физиологический отклик – изменение частоты сердцебиения или уровня электропроводимости кожи. Может быть и реакция мозга, отмечаемая с помощью фМРТ. Такие эксперименты вполне эффективны: их можно повторять снова и снова, пока исследователь не соберет достаточно данных для анализа.

Изменения второго типа сохраняются дольше, но труднее поддаются отслеживанию. Возникающие в мозге в результате мимолетных трансформаций, они почти эфемерны, поэтому большинство специалистов рассматривают их как кратковременную обработку информации, а не оставляемый отпечаток. Зрительная кора, например, реагирует на перемены в поле зрения, которые по самой сути своей не могут быть долговечными. Как только пропадает стимул, пропадает и реакция мозга. Но культурные отпечатки, которые оставляет литература, – другое дело, и нам очень хотелось бы выяснить, вызывают ли они какие-то долговременные структурные изменения. Для этого и обнаруживать их следы придется иначе.

Общее правило для всех биологических систем – приспосабливаемость. Зрительная система, в частности, приспосабливается к изменению освещенности. Вы вряд ли заметите разницу в освещенности между улицей при ярком полуденном солнце и комнатой при нерезком белом искусственном свете. Из-за приспосабливаемости отслеживать изменения в мозге оказывается намного труднее – в основном именно поэтому в исследованиях отпечатков, которые оставляют в мозге прочитанные книги, пока нет большого продвижения.

К 2011 г. появились новые методы нейровизуализации, позволяющие отмечать устойчивые паттерны активности в мозге. Раньше с помощью фМРТ удавалось замерить только мимолетные изменения, исчисляющиеся секундами. Альтернативой была структурная визуализация, которая представляла собой что-то вроде моментального снимка анатомической структуры мозга, но и такие снимки были недостаточно подробными, чтобы уловить изменения, предположительно возникающие в результате иммерсивных переживаний. И как я выяснил лично, даже в мозге убийцы никаких очевидных аномалий не обнаруживается. Новый же метод назывался фМРТ в состоянии покоя – фМРТп, или фМРТ покоя. Состоял он в том, что человек находился в томографе в полном сознании, но ничего не делал. Если минут десять непрерывно сканировать с помощью фМРТ мозг в состоянии покоя, начинают вырисовываться паттерны: проявляется координированная активность в отстоящих друг от друга областях мозга – измеряемые сигналы там усиливаются и ослабевают одновременно. Это так называемые сети пассивного режима работы мозга, или дефолтные сети (сети по умолчанию, сети покоя), поскольку они отражают состояние активности мозга, когда человек не делает ничего{131}.

По поводу функциональной значимости сетей пассивного режима ученые еще спорят. Одно из предположений состоит в том, что такая активность – не более чем фоновый шум мозга, что-то вроде общего гула жужжащего улья, и никакой особой функции у нее нет – просто нейроны, как рабочие пчелы, прилежно занимаются своим делом, поддерживая жизнь в мозге и в организме. Согласно другой, довольно занятной версии, сети пассивного режима отражают анатомию создания мысленных образов (грез наяву){132}. Сторонники теории улья апеллируют к тому, что сети пассивного режима действуют даже под легкой седацией, когда притупляются произвольные когнитивные процессы{133}. Однако всякий, кому доводилось подвергаться этой легкой седации (при стоматологических процедурах или колоноскопии), знает, что ее никак нельзя приравнивать к полноценному наркозу.

В действительности термин «состояние покоя» немного некорректный, поскольку в этом режиме сети могут отвлекаться на другие задачи{134}. В ходе одного эксперимента студенты проходили фМРТп дважды – перед подготовкой к стандартизированному вступительному тесту для юридических вузов (LSAT) и спустя 90 дней{135}. После подготовки связи в лобно-теменной сети пассивного режима оказались прочнее, а потому исследователи заключили, что эти паттерны крепнут при интенсивной проработке логических вопросов. Возможно, во время фМРТ-сканирования студенты думали о предстоящем экзамене. Но, вероятнее всего, к физическим изменениям в мозге привела сама подготовка, зубрежка, тем более повторявшаяся изо дня в день неделями, и эти изменения сохранились до более спокойного послеэкзаменационного периода.

Если подготовка к серьезному экзамену вызывает измеримые изменения в состоянии мозга при пассивном режиме, то что происходит при чтении книги? Я задумался, можно ли аналогичным образом распознать читательский опыт, переворачивающий сознание, как было у Стивена Кинга с «Повелителем мух». От этого вопроса мы и отталкивались в эксперименте, который провели в 2011 г.{136}

Первое решение, которое нам предстояло принять, – какую книгу выбрать. Несколько недель моя научная группа ежедневно собиралась за большим столом в лаборатории. Студенты, дипломники, научные сотрудники и прочий факультетский народ предлагали свои любимые книги, так или иначе изменившие их жизнь. Один обожал поэзию, но больше никто его любовь к стихам не разделял, и вряд ли ее разделили бы предполагаемые участники, которых мы планировали набирать среди учащихся нашего университета. Разумеется, все по-прежнему носились с «Гарри Поттером» и считали дни до предстоящего летом выхода «Даров Смерти», но мы понимали, что «Гарри Поттером» большинство наших потенциальных добровольцев прониклись задолго до эксперимента. Следовательно, Роулинг исключалась. Обсудили и признанную классику, но с ней была та же загвоздка: любой студент Эмори наверняка хотя бы с чем-то из этого был знаком. Так что мои фавориты – «Одиссея», «Преступление и наказание», а также «Моби Дик» – тоже отпадали. Обо всяких там «Основаниях» и «Дюнах» и речи быть не могло, поскольку они безнадежно устарели.

Любимое произведение имелось у каждого, но мы никак не могли сойтись на том единственном, которое непременно оставило бы отпечаток в голове у второкурсника. Кто-то подал мысль обратиться к научпопу и документалистике, потому что они отражают реальную действительность, но и от этой идеи пришлось отказаться, поскольку никто не мог вспомнить научно-популярную книгу, которая перевернула бы его сознание в подростковом возрасте. В конце концов мы остановились на исторической прозе – выбрали остросюжетное повествование, основанное на подлинных событиях, но преподнесенных в художественной форме, что придавало истории динамику.

Речь о романе Роберта Харриса «Помпеи» (Pompeii) 2003 г.{137} Я помнил, как он мне понравился, когда я его прочел сразу после выхода. Но, поскольку было это за восемь лет до нашего эксперимента, в лаборатории о нем никто больше не слышал. Само событие, на котором строится сюжет, известно всем – извержение Везувия, в результате которого древнеримский город Помпеи был полностью, вместе со всеми жителями, погребен под раскаленным пеплом. Харрис дает читателю возможность погрузиться в эту историю, посмотрев на происходящее глазами вымышленного героя – аквария (инженера, строящего акведуки) Марка Аттилия. Там есть и любовь, и секс, и смерть, и трагедия. Оставит ли эта захватывающая история неизгладимый след в мозге молодого читателя? Мы надеялись это выяснить.

Задачей эксперимента было изучить воздействие «Помпей» на группу молодежи – 18–19-летних первокурсников и второкурсников колледжа. Многие в этом возрасте проходят нелегкий путь самоопределения. Их волнуют расовые, гендерные и классовые проблемы, вопросы своего жизненного предназначения и, конечно, взаимоотношений. Я, разумеется, не рассчитывал, что «Помпеи» перевернут всю их жизнь, но хотелось верить, что произведение увлечет их настолько, чтобы вызвать долгосрочные изменения в мозге. Было бы хорошо, если бы читатели отождествили себя с героем романа, отчаянно пытающимся спасти любимую от гибели под тучей раскаленного пепла.

Гарантировать, что книгу участники точно прочитают, должна была составленная нами двусторонняя схема. Во-первых, читать предполагалось текст на бумаге. Хотя в то время как раз набирали популярность электронные книги, мы не хотели, чтобы кто-то забегал вперед, поэтому купили каждому из участников бумажный экземпляр. А затем разделили каждый из экземпляров на девять частей, которые в ходе эксперимента предполагалось выдавать участникам по одной на день. Во-вторых, чтобы проверить, действительно ли участники читают роман, они перед получением следующей порции должны были ответить на вопросы короткого теста по предыдущей.

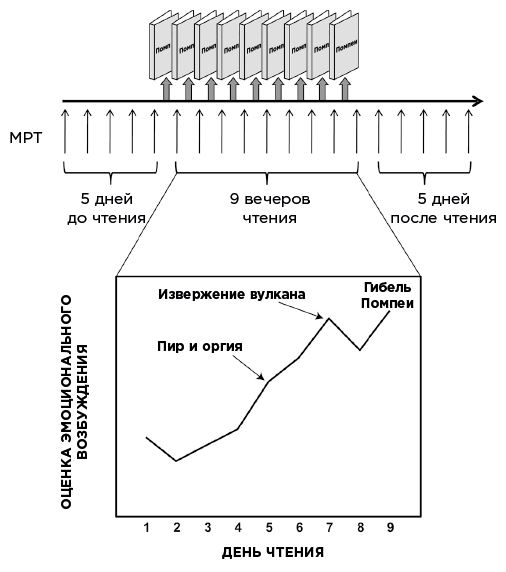

Что касается собственно нейровизуализации, то по плану каждый из участников должен был в течение 19 дней (без выходных) утром являться в лабораторию и проходить фМРТ в покое. На процедуру отводилось около 7,5 минуты, в течение которых от испытуемого требовалось бы только лежать с закрытыми глазами. А после этого ответить на вопросы о прочитанном накануне. Кроме того, чтобы определить вовлеченность, участники будут ежедневно оценивать, насколько сильные эмоции они испытывали во время чтения очередной части романа. В первые пять дней эксперимента книга выдаваться не будет, результаты фМРТп за этот период послужат отправной точкой – исходными параметрами, включающими и обычное повседневное чтение, без которого не обходится жизнь студентов. Затем мы девять дней будем применять процедуру сканирования в период порционного чтения «Помпей», а затем повторим эту процедуру еще пять дней, на которые текст снова заберем у испытующих, – чтобы проверить, сохранятся ли какие-либо изменения после окончания активной читательской работы.

Такого сложного эксперимента я до тех пор еще не разрабатывал. От одной только логистики – убедить 20 участников являться каждый день, как штык, в одно и то же время в течение почти трех недель, осиливая при этом не самый легкий материал, – уже становилось не по себе. За участие в эксперименте мы предлагали 400 долларов – но с оговоркой: минус 100 долларов за каждый пропущенный сеанс. Кроме того, мы провели предварительный отсев, задавая всем кандидатам простой вопрос: «Какую последнюю книгу вы прочитали ради удовольствия?» Учебные материалы во время семестра читает любой студент, но нам нужны были только те студенты, которые успевают читать и для себя. Для участия в эксперименте мы отбирали студентов, прочитавших за предшествующую часть учебного года по крайней мере одну книгу ради собственного удовольствия.

В итоге до конца эксперимента дошли 19 участников – 11 девушек и 8 юношей. Прежде чем заняться результатами фМРТ, нужно было выяснить, повлияла ли на них прочитанная книга хотя бы как-нибудь. Отождествляли ли они себя с Аттилием и Корелией – возлюбленной героя? Увлек ли их сюжет, или они восприняли описанные события как историческую хронику, не вызывающую никаких эмоций? Одну подсказку мы получили из ежедневной оценки участниками эмоций, испытанных при прочтении. Формулировка просьбы об оценке немного варьировалась в зависимости от содержания очередной порции, но суть сводилась к следующему: «Оцените эмоциональное возбуждение, которое вы испытывали при чтении, по шкале от 1 до 4».

Вверху – схема эксперимента. В течение 19 дней участники проходят фМРТ в покое. С 6-го по 14-й они по вечерам читают по одной порции романа «Помпеи». Внизу – оценка эмоционального возбуждения для каждой порции, свидетельствующая о росте вовлеченности читателей по мере приближения сюжета к кульминации

Поначалу показатели оценки эмоционального возбуждения держались чуть выше середины шкалы, но с 5-го дня, когда они читали описание грандиозного римского пира и оргии, цифры стали расти. Так продолжалось вплоть до эпизода извержения Везувия, пришедшегося на 7-й день. Затем последовал короткий спад, а за ним вновь резкий подъем – на последней порции текста, в которой Аттилия и его любимую, как и весь город, погребает под собой вулканический пепел. Кривая на графике кажется похожей на схему канонического сюжетного типа «Из грязи в князи», о котором говорилось в восьмой главе. Но поскольку в конце все гибнут, то «Помпеи» по сюжетному канону пример «Из князей в грязь». Хотя графики связаны между собой, мы не спрашивали участников, положительные эмоции они испытывали или отрицательные. Кривая сообщала нам, что материал как минимум оказывал на читателей измеримое воздействие. Если бы линия на графике выглядела ровной, без перепадов, мы бы обеспокоились, что участники читают невнимательно или не проникаются прочитанным.

Уверенные, что книга вызвала по крайней мере кратковременные изменения в субъективных ощущениях, мы проанализировали результаты 19-дневного сканирования нейронной активности участников в состоянии покоя, выясняя, в каких областях мозга отмечались эти изменения. Учитывая высокое эмоциональное возбуждение наших испытуемых, я ожидал увидеть перемены в областях, связанных с эмоциями. Но мои ожидания не оправдались. Мы увидели образовавшуюся между разными областями мозга сеть с одним центральным узлом и расходящимися от него ответвлениями, причем узел располагался на участке левой височной доли, называемом угловой извилиной. Эта область известна своей важной ролью в понимании языка. Таким образом, представшие перед нами изменения в связях являли собой остаточный эффект от чтения как такового – примерно как нытье в мышцах на следующий день после тренировки.

Эта интерпретация будет понятнее, если рассмотреть ее в контексте предсказательных функций мозга. Как я уже упоминал, мозг никогда не бывает абсолютно бездеятельным, так что сети покоя можно представить как комплекс режимов, между которыми мозг динамически переключается, когда сознание обращается «внутрь себя», обрабатывая недавние события{138}. Для участников нашего эксперимента недавними событиями оказывались эпизоды, описанные в романе, так что изменения коннективности (в совокупности связей между нейронами) отражали инкорпорацию этих происшествий в мозг и личный нарратив студентов. Изменения в височной доле отмечались только в девятидневный период чтения книги. Когда роман был дочитан, паттерны связей вернулись к прежней конфигурации.

Чтобы выяснить, вызвал ли роман долгосрочные изменения, мы исследовали еще один паттерн – возникший в начале девятидневного периода работы с книгой и сохранявшийся до его окончания. Этот паттерн проявлялся только в одном участке сети – полосе сенсомоторной коры. Мы такого не ожидали, потому что к эмоциям данный участок никакого отношения не имеет. Сенсомоторная зона – это складки коры вдоль центральной борозды мозга, в которые поступает тактильная информация; кроме того, эта область посылает двигательные импульсы. Почему же паттерн нейрональной активности в этой зоне изменился при чтении романа?

Одно из вероятных объяснений – чтение романа пробудило нейрональную активность, связанную с телесными ощущениями, и следы этой активности проявились во время фМРТ в состоянии покоя. Как-никак «Помпеи» – книга, обращенная к сфере читательских сопереживаний и эмоций. От описаний пиров, вакханалий, а затем огненного дождя внутри все переворачивается и мурашки бегут по коже. Это объяснение согласуется с теорией воплощенной семантики, согласно которой области мозга, отвечающие за произведение действия, отвечают также и за отображение его в сознании{139}. Иными словами, когда вы читаете о том, как игрок в бейсбол выбил хоум-ран, мозг распаковывает сжатую репрезентацию такого удара, а затем симулирует его в сенсомоторной коре. Аналогичный эффект наблюдается и у чувственной стороны. В одном эксперименте с применением методов нейровизуализации участники просто читали перечень осязательных метафор, среди которых попадались такие, как «горячая голова», «несгибаемый дух», «весомый вклад», «грубая речь». Одно только чтение этих словосочетаний вызывало активность в сенсорной коре, позволяя предположить, что осязательные понятия воздействуют на те же области мозга, что и физические ощущения{140}.

Литературное произведение погружает читателя в мир, созданный автором. Нередко читатель и вправду чувствует себя «в шкуре» персонажа. Но этим объяснялись бы изменения в сенсомоторной коре только в период непосредственной работы с книгой, а они сохранились и когда чтение закончилось. К сожалению, после чтения романа эксперимент продолжался всего пять дней, поэтому мы не знаем, как долго такие следы способны сохраняться в принципе.

Это не отменяет того факта, что сенсомоторные изменения перекликаются с субъективным ощущением изменения под воздействием книги. Перебирая мысленно произведения, перевернувшие мою жизнь, – после «Основания» и «Дюны» были еще «Учение дона Хуана» (The Teachings of Don Juan) и «Банда гаечного ключа» (The Monkey Wrench Gang), – я не могу во всех подробностях вспомнить сюжеты. Но отчетливо и живо помню персонажей – Гэри Селдона и Мула, Пола Атрейдеса, дона Хуана, дока Сарвиса. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что, скорее всего, меня привлекали их бунтарство, презрение к устоявшимся социальным нормам и желание проторить собственный путь. Все они включены теперь в мою идентичность или, по крайней мере, в мое представление о себе.

Чтобы понять, почему на нас так сильно влияют вымышленные персонажи, давайте вернемся к универсальному мономифу. За миллионы лет культурной эволюции человеческий мозг приспособился вбирать в себя истории главных героев, впитывая их, словно губка. Когда мы читаем книгу, главный герой которой оказывается созвучным нашему собственному нарративу, его история и наша дополняют и подкрепляют друг друга. Мы сближаемся с героем – хотя бы в собственном сознании, – и это усиливает резонанс, получающий в данном случае положительную обратную связь. Изменения в сенсомоторной коре говорят о том, что мы и в самом деле как будто проживаем разворачивающиеся перед нами события, находясь в облике главного героя. Можно предположить даже, что это созвучие создает подобие мышечной памяти, повторно активирующейся в нашем личном нарративе.

Если дело только в том, чтобы попасть в резонанс с тем или иным персонажем, способ передачи истории не особенно важен. Точно на такое же воздействие могут претендовать кино и телевидение. На том или ином уровне все способно изменить мозг, вопрос лишь в степени изменений. Родители и психологи причитают о пагубном воздействии телевидения на детей со времен начала телевещания в 1940-х гг. – и ничего, смотрят. Ничего заведомо пагубного в телевидении, судя по всему, нет. Основной его вред – в потенциальном вытеснении других занятий, от которых оно отвлекает детей (и взрослых).

Однако будем честны: кино и телевидение не обеспечивают той устойчивой глубокой вовлеченности, которую дает книга. Во-первых, телепрограммы и кинофильмы потребляются пассивно. Кино и передачи воспринимаются независимо от усилий, приложенных зрителем. Книгу воспринимать без усилий не получится. Во-вторых, фильмы длятся в среднем часа по два – это намного меньше, чем уходит на чтение книги. Правда, теперь, с модой на марафонские просмотры сериалов, погружение в такие многосезонные блокбастеры, как «Игра престолов» (Game of Thrones) или «Во все тяжкие» (Breaking Bad), займет около 70 часов. Но, чтобы прочитать все части «Песни льда и пламени»[16] (литературная основа «Игры престолов»), большинству людей все равно понадобится часов 100, не меньше. И наконец, из-за того, что просмотр телепродукции не предполагает когнитивных усилий, ее так и тянет потреблять запоем, залипнув перед экраном.

Проводя эксперимент с «Помпеями», мы намеренно лишили наших участников возможности проглотить книгу за одну ночь. В первую очередь потому, что испытуемые должны были читать в одинаковом темпе, но имелась и другая причина, связанная с тем, как информация откладывается в мозге в ходе процесса, называемого консолидацией. В часы бодрствования гиппокамп держит новую информацию в буфере кратковременной памяти. Этот материал поступит на долговременное хранение, когда вы заснете: именно тогда вся полученная за день информация проигрывается заново в промежуточных циклах между глубоким сном и фазой быстрого сна{141}. Содержимое наших снов – это перетасовка и подмешивание новых воспоминаний к старым. Когда вы читаете книгу на протяжении нескольких дней или недель, мозгу хватает времени, чтобы консолидировать полученные данные, но, если смотреть сериал запоем или глотать книгу в один присест, гиппокамп перегружается и меньше удерживает в буфере. А чем меньше информации там удерживается, тем меньше ее будет затем усвоено мозгом.

Единственное средство передачи информации, способное повлиять на мозг так же сильно, как чтение, – вплоть до изменения личного нарратива, – это компьютерные игры. Игровые платформы достигли в своем развитии высочайшего уровня, позволяющего создавать прописанную в потрясающих подробностях реалистичную иммерсивную среду, погрузиться в которую можно с помощью самого обыкновенного домашнего устройства{142}. Но делать обобщенные выводы об их влиянии трудно. Разновидностей компьютерных игр много, поэтому никто не думает, что все они должны воздействовать на мозг одинаково. Играть в «Тетрис» – это совсем не то же самое, что рубиться в какую-нибудь Call of Duty или Red Dead Redemption. Единственный жанр, который больше всего схож с чтением книги (и потому может аналогичным образом влиять на играющего), – это игры от первого лица. В этом жанре игрок смотрит на происходящее глазами персонажа, практически в буквальном смысле вставая на его место. Очень популярны, особенно у мужчин от молодого до среднего возраста, шутеры, или «стрелялки», от первого лица. Взгляд «от первого лица» присутствует и в гонках, и в авиасимуляторах, но там нет такой сюжетности, как в играх со стрельбой. Сильнее всего с романом как литературной формой сближаются, наверное, приключенческие игры от первого лица, поскольку там у главного героя есть четкие задачи.

Хотя по поводу жестокости и насилия в компьютерных играх причитания тоже не умолкают, у нас нет убедительных свидетельств не только их вредоносного, но и вообще какого бы то ни было воздействия на игроков. И хотя несколько исследований с применением фМРТ позволили предположить, что у заядлых компьютерных геймеров изменения в сетях пассивного режима работы мозга все-таки происходят, в ходе еще одного исследования никакого влияния жестоких компьютерных игр на сети покоя у людей, не одержимых этим видом развлечений, обнаружено не было{143}. Но видеоигры – область относительно молодая, поэтому, подозреваю, нам еще только предстоит выяснить, что они (особенно от первого лица) все-таки оказывают заметное воздействие на мозг, прежде всего в подростковый период.

Пока же наиболее эффективным средством изменения нарративных траекторий в мозге остается книга. Как показывает нейровизуализация, именно за счет иммерсивности – необходимости погружаться в процесс – чтение затрагивает систему воображения в мозге. Для этого мозг точно так же, как при проигрывании заново воспоминаний, перепрофилирует свои системы чувств, но теперь их задачей становится помочь читателю проникнуться жизнью персонажа. Хороший роман помещает читателя «в шкуру» героя настолько органично, что мы действительно ощущаем происходящее с ним почти физически. Судя по результатам экспериментов с визуализацией активности мозга, следы этой симуляции сохраняются как минимум несколько дней. Но, полагаю, они могут сохраняться и дольше, если материал для чтения тому способствует.

Эти открытия наводят на любопытную мысль, что истории, которые мы потребляем – особенно в режиме чтения, – служат пищей для нашего разума. Пищеварительная аналогия на этом не заканчивается: человек есть то, что он ест. Потребляемые истории становятся частью нас, и в результате повторяющейся стимуляции сенсорных центров у нас формируется нарративный аналог мышечной памяти. Мозг привыкает к нарративным архетипам. И даже если где-то в глубине сознания вы помните, что они вымышлены, это неважно. Они все равно укрепляют шаблоны в вашем мозге, к которым вы обращаетесь, когда истолковываете происходящее с вами в реальной жизни. Светлая сторона этой медали – вы можете сами контролировать, какие истории потреблять. Истории героев подпитывают у вас ощущение, что вы такой же герой, совершающий свое путешествие. Но, как мы увидим в следующей главе, если кормиться одной конспирологией и рассказами о тайных закулисных силах, ваш нарратив понесет не туда и вы начнете смотреть на мир через мрачные очки подозрений и паранойи.

Глава 15 Захваченные нарративы

Во второй части книги мы говорили об умении человека создавать модель психического состояния (МПС) – способности, которая развилась у нас в ходе эволюции и которая позволяет нам симулировать и представлять происходящее в сознании другого человека. Благодаря МПС мы справляемся с задачами, требующими координации действий (охота на оленей), и наша совместная жизнь в целом несколько упрощается. Однако облегчая нам возможность смотреть чужими глазами, МПС открывает черный ход в наш мозг, и, если мы не проявим бдительность, с потоком входящей информации туда начнет просачиваться сор из подтасованных фактов, подчиняя себе наши нарративы. Продолжая потреблять мусорную информацию, человек рискует, сам того не желая, изменить собственное представление о себе. И при определенном масштабе такого явления дело может принять серьезный оборот. Если в иллюзию поверит достаточное количество людей, она перестанет быть иллюзией.

Мы воспринимаем и объясняем происходящее посредством нарративов, усваиваемых на протяжении всей своей жизни. Если вас будут окружать люди, постоянно твердящие о похищениях инопланетянами и тайных операциях ЦРУ по заметанию следов, вы тоже начнете во всем видеть подвох и козни. В этой главе мы посмотрим, как истории определенных видов, проникая в наш мозг, незаметно для нас захватывают наши личные нарративы. Я, конечно же, имею в виду теории заговора. Вы можете относиться к ним как угодно, однако у исследователей накопился внушительный массив данных, позволяющих судить о том, как такие теории формируются и почему в них начинает верить такое количество людей. И как ни парадоксально, теории заговора способны преподать даже закоренелому скептику бесценный урок на тему переписывания нарратива, продемонстрировав, с какой легкостью история переворачивается с ног на голову и мир предстает совсем в ином свете. Это эффективный прием, и он годится, чтобы переосмыслить и переиначить любой нарратив, включая ваш собственный.

Но для начала нам придется нырнуть в кроличью нору.

4 мая 2020 г., когда предприятия США уже третий месяц простаивали из-за ковидных ограничений и людей почти не выпускали из дома, чтобы снизить распространение вируса, в сети появился 26-минутный видеоролик под названием Plandemic («Пландемия»). В нем излагалась леденящая душу история о том, что эпидемию коронавируса устроила научно-медицинская клика, возглавляемая доктором Энтони Фаучи, чтобы продвинуть вакцинацию запатентованными на их имя препаратами. Видео тут же разошлось по интернету. Его главную героиню, исследовательницу Джуди Миковитц, вирусологи помнили как активную противницу вакцинаций, так что ее появление в этом неоднозначном ролике никого из знающих ее позицию не удивило. У нас же благодаря эпопее с «Пландемией» появился удобный пример для анализа того, как конструируются фальшивые нарративы и теории заговора.

Основный посыл «Пландемии» примерно таков: представьте, что правду о коронавирусе от нас скрывает клика врачей и ученых. Согласно этому сценарию, COVID-19 возник не сам по себе, а был делом рук экспериментаторов из правительственных кругов США и Китая, рассчитывавших на определенную выгоду от насильственной вакцинации населения США{144}.

Вы спросите: кому придет в голову такое сочинять? Продюсер ролика Микки Уиллис сообщает о себе, что живет в калифорнийском городе Охай и воспитывает двух сыновей. Кроме того, он основал небольшую продюсерскую компанию Elevate. На его странице, представленной на сайте IMDb, говорится: «Elevate – одна из самых продуктивных создательниц материалов СМИ на общественно значимые темы. Как кинематографист, Микки обладает редкой возможностью проникать в умы и сердца всемирно известных философов, ученых, физиков, врачей, писателей, шаманов и специалистов по развитию человеческого потенциала»{145}. «Пландемия», на распространение которой через два дня после выхода был наложен запрет во всех крупных социальных сетях, там не упоминается. Не ограничиваясь продюсерскими функциями, в этом видео Уиллис – красавец с глазами цвета морской волны, в прошлом работавший моделью, – берет на себя роль интервьюера. В течение всей беседы он лучится сочувствием к Миковитц, живописующей, как несправедливо с ней обошлась академическая верхушка. Миковитц, которой явно доставляет удовольствие изображать жертву, рассказывает, как ее держали в тюрьме до предъявления обвинений – формально за то, что она якобы вынесла лабораторные журналы и служебную информацию за пределы исследовательского центра в Рино (штат Невада){146}. Однако подразумевается, что ее арестовали из-за ее убеждений, касающихся вакцин.

«Пландемия» бесспорно задевает зрителя за живое. Хотя производство обошлось Уиллису всего в 2000 долларов, постановочная ценность у ролика на высоте. Авторитетный вид ведущего добавляет достоверности интервью, поднимая его если и не на уровень «60 минут», то, по крайней мере, повыше немалой части содержимого Netflix. Хотя Уиллис изначально подавал это видео как сенсационное и конспирологическое, он и сам как будто не ожидал, что настолько быстро станет вирусным. Facebook и YouTube поспешно удалили ролик за «попытку внушить, что от ношения маски можно заболеть»{147}. Но это не помешало дальнейшему распространению видео. Наоборот, даже ускорило, сыграв на руку теории заговора. Мы не знаем и не узнаем, что двигало Уиллисом и Миковитц, намеренно ли они создавали видео, способное поставить под угрозу тысячи жизней. Однако «Пландемия» так или иначе идеально соответствует всем критериям затягивания зрителя в трясину дезинформации.

История знает бесчисленное множество аналогичных нарративов, распространявшихся задолго до появления интернета. Почему же так метко выстрелила «Пландемия»? Ответ нужно искать в науке о теориях заговора – только помните, что сказанное ниже ни в коем случае не инструкция по их созданию. Считайте это разъяснение скорее прививкой от таких теорий, а также базовым руководством по изменению с помощью подобного детонатора чьего-либо нарратива.

За «Пландемией» угадывается идеология на редкость влиятельная – антипрививочного («антиваксерского») движения. Особенно крутые обороты оно стало набирать в 2000-х гг., когда его начали популяризировать своим участием такие звезды, как актер Джим Керри и его бывшая девушка Дженни Маккарти. После того как в 2015 г. губернатор Калифорнии Джерри Браун подписал законопроект, отменяющий (для жителей штата) отводы от вакцинации[17], Керри так отозвался в Twitter: «Калифорнийский губ согласен и дальше травить детей ртутью и алюминием в составе обязательных прививок. Этого корпоративного фашиста нужно остановить». Далее он критиковал CDC – Центры по контролю и профилактике заболеваний США[18] – за применение вакцин с ртутью и тимеросалом: «CDC не могут решить проблему, к созданию которой сами приложили руку. Они коррумпированы»{148}. Маккарти тем временем утверждала, что к развитию аутизма у ее сына привела прививка комбинированной вакциной «корь-краснуха-паротит». А Дональд Трамп задолго до президентства рвал и метал в Twitter по поводу вакцин, называя их адскими уколами{149}.

Один из любимых доводов у сторонников этого движения состоит в том, что вакцины вызывают аутизм и что наблюдающийся рост количества антипрививочников коррелирует с учащением случаев этого заболевания. Резкий взлет диагностируемых расстройств аутистического спектра действительно наблюдается. Согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний, в 2000 г. частота распространенности для расстройств аутистического спектра (РАС) у детей составляла 1 к 150. К 2016 г. этот показатель увеличился до 1 к 54{150}. Родители таких детей принялись выяснять, что может быть тому виной, и нашли подходящее объяснение в историях болезни небольшой группы детей с РАС, у которых симптомы проявились после прививки ККП. Результаты исследования были в конце концов аннулированы, поскольку выборка состояла всего из 12 детей и, как известно любому ученому, «следом» не значит «вследствие». Тем не менее это исследование успело существенно увеличить число родителей, отказывающихся прививать детей в принципе, а также «слоуваксеров» – согласных на отдельные прививки.

Собственно, антипрививочное движение началось вовсе не с «кори-краснухи-паротита». Противники вакцинации появились вместе с первой вакциной, даром что она эффективно боролась с одной из самых пугающих и смертельных болезней того времени – натуральной оспой. В 1796 г. Эдвард Дженнер испытал вакцину на восьмилетнем сыне своего садовника[19], а затем доказал ее действенность, введя мальчику вирус натуральной оспы. Противооспенная вакцина стала огромным шагом вперед, и за последующее десятилетие прививать от оспы стали по всей Англии. Однако нашлись и те, кого втирание гноя, взятого у животного, в надрезы на коже оскорбило своей нечистотой, и они расценили эту практику как антихристианский обряд{151}. Другие – примерно в той же логике, что и сейчас, – протестовали против нарушения личной свободы, когда в 1840 г. британское правительство ввело обязательную вакцинацию. В 1898 г. в связи с усилением протестов британские власти приняли поправку к закону о вакцинации, допускающую отказ от прививки по убеждениям – именно тогда впервые был употреблен этот термин{152}. Схожие движения набирали силу и в США. В 1885 г. была основана Антивакцинационная лига в Нью-Йорке. В 1905 г. Верховный суд США постановил, что Массачусетс может законодательно вводить обязательную вакцинацию в интересах здоровья населения. В 1970-х гг. в Британии объемы вакцинации пошли на спад, в том числе снизилось количество получающих стандартную комбинированную прививку «коклюш-дифтерия-столбняк», которую предполагалось делать всем детям. Отчасти этому способствовали смущающие умы сообщения о связи данной прививки с неврологическими заболеваниями{153}. Затем в 1998 г. возникла конфликтная ситуация с вакциной «корь-краснуха-паротит», тоже (и не случайно) с подачи британского врача Эндрю Уэйкфилда.

Если рассмотреть современное антипрививочное движение в историческом контексте, мы увидим, что оно играет на тех же страхах и беспокойстве о личной свободе, которые служили ему закваской со времен Эдварда Дженнера. Зачастую переубедить носителя этого протестного настроения просто невозможно, особенно если, как нередко бывает, под него подведена духовная и философская база. Обычно антипрививочники – люди высокообразованные, антипрививочная идеология строится на прочном фундаменте из представлений об окружающей среде, лечении, духовных течениях нью-эйдж и личной свободе. Зародившаяся когда-то как мнение об одной конкретной вакцине, сейчас эта идеология перерастает практически в религию – или в массовую иллюзию.

Эти факторы – окружающая среда, исцеление и свобода – затрагивают наши глубинные страхи и потому великолепно работают ключами к потайным дверям в наше сознание. Проведенный в 2010 г. анализ содержимого антипрививочных сайтов выявил общие для них темы{154}. На всех сайтах (100 %) поднимались вопросы о безопасности вакцин, в частности о ядах и заболеваниях неустановленной этиологии вроде аутизма. 88 % сайтов высказывались в пользу альтернативной медицины, одновременно продвигая идею, согласно которой вакцины подрывают иммунитет. 75 % затрагивали тему гражданских свобод, и в такой же доле сайтов витал призрак теорий заговора, среди которых были и утверждения, что все устроено Большой Фармой с целью наживы, и обвинения производителей вакцины в том, что они сами вызвали болезнь, от который якобы хотят всех защитить, и намеки на заметание следов. 50 % таких ресурсов сообщали о врачах-диссидентах, саботирующих официальную политику системы здравоохранения. «Пландемия» цепляла за все эти крючки одновременно – стоит ли удивляться, что она сразу начала завоевывать популярность.

Взрывной рост антипрививочных настроений обусловливается и особенностями тех, кто эти настроения сеет. Как часто бывает с нарративами, большинство из нас не владеет фактами, – в данном случае касающимися вакцин, – и вынуждено полагаться на сведения, предоставленные рассказчиком. И тут мы возвращаемся к эпистемологическому вопросу о том, откуда берутся наши знания. За неимением доказательств вполне естественно вместо опоры на факты опереться на кажущуюся искренность или компетентность рассказчика. Компетентность эта в свою очередь подкрепляется его репутацией и искусностью изложения. Мы уже видели, с какой готовностью наш мозг инкорпорирует чужие нарративы и как экспертное мнение избавляет нас от обременительной необходимости самим пораскинуть мозгами. Как ученый и честный человек, я предпочел бы усваивать поменьше лживых или неверно истолкованных нарративов, но иногда разобраться в происходящем бывает нелегко.

У лживых нарративов существуют настораживающие признаки, но они могут быть незаметными, поэтому, выискивая их, приходится смотреть в оба. Психолог из Кентского университета Карен Дуглас разработала полезную парадигму для анализа теорий заговора, но мы можем применить ее и шире – к лживым нарративам как таковым. Дуглас выделяет три мотива, по которым человек позволяет теории заговора захватить свое сознание, – эпистемологический, экзистенциальный и социальный{155}. Эпистемологический мотив строится на убеждении. Убеждение – это отношение, которого человек придерживается к тому, что считает истинным. Оно может основываться на фактах, но иногда не нуждается в доказательстве, как вера в существование Бога. Как мы помним из второй главы, доводы в пользу того или иного убеждения называются обоснованием. Оно важно как в философском, так и в практическом плане, поскольку проясняет, почему человек оказался в чем-то убежден. Может быть, потому, что видел нечто собственными глазами, а может, пришел к такому выводу логически или узнал еще от кого-либо?

Привлекательность теорий заговора в том, что они предлагают объяснение событиям, которые никаким другим объяснениям не поддаются. Это и есть упоминавшийся выше черный ход в мозг. Многие лживые нарративы строят объяснение на происках тайных деятелей. Иногда в них очень хочется поверить, поскольку намеки на существование союзов или клик, которые втайне от непосвященных трудятся над осуществлением своих коварных планов, почти невозможно опровергнуть. Политолог Расселл Хардин называет эту разновидность обоснования «ущербной эпистемологией», подразумевая, что в данном случае человеку не хватает знаний, а те немногие, которые у него имеются, неверны{156}. Развивая его мысль, еще двое политологов – Касс Санстейн и Адриан Вермьюл – отметили, что именно такая ущербная эпистемология нередко лежит в основе экстремистских поступков, в крайнем своем проявлении доходящих до терроризма{157}. В большинстве случаев у такого убежденного попросту мало непосредственных знаний, поэтому он вынужден черпать их у других людей. Экстремистские взгляды не обязательно иррациональны, однако склонны произрастать из недостатка данных и привычки ограничиваться в своих представлениях узким социальным кругом.

Когда случается беда – теракты 11 сентября или пандемия COVID-19, – все отчаянно жаждут информации, но именно она в таких обстоятельствах оказывается в дефиците. И люди закономерно обращаются за сведениями к имеющемуся у них окружению, порождая слухи и домыслы, а это самая плодородная почва для теорий заговора. Однако Санстейн и Вермьюл доказывают, что лакуны в информации всего лишь предпосылка для конспирологии, своего рода ее топливо. Чтобы огонь зажечь и поддерживать, нужны другие факторы. Мехами для раздувания пламени служат сильные эмоции – такие как страх или злость. Этими эмоциями питаются слухи и конспирологические теории. Теория заговора предлагает успокаивающую видимость рационального объяснения чувству, которое иначе останется необъяснимым, – этот процесс называется нарастанием эмоционального снежного кома{158}. Кроме того, теория заговора встает волнорезом против вала неприкрытого экзистенциального страха. Питаясь слухами, а не фактами, конспирологические теории провоцируют раскол социума на верящих и неверящих. Иногда человек, сам не разделяя теорию заговора, все равно будет с ней соглашаться, потому что в нее верит его окружение и он не хочет выглядеть белой вороной. Чем больше людей клюнут на теорию заговора, тем сильнее вырастет ее авторитет: если все вокруг в это верят, видимо, так и есть? Как мы помним из десятой главы, закон больших чисел гласит, что другие, скорее всего, правы, и наш мозг, настроенный на то, чтобы в это верить, открывает еще одну лазейку для захвата.

Хотя изначально теории заговора возникают из-за недостатка информации, особенно касающейся какого-либо страшного события, в дальнейшем они подпитывают себя сами с помощью социальных механизмов. Помимо подтверждения состоятельности нашего «я» за счет самоидентификации с группой, они почти всегда принимают определенную нарративную форму – ту, которая уже глубоко вшита в наш мозг. Теория заговора – это разновидность путешествия, в котором герой под давлением внешних сил должен исправить зло. Однако в данном случае нарратив будет вредоносным, и вот почему: вину за трагические события теория заговора возлагает на кого-то за пределами группы «своих», тем самым снимая с уверовавшего в нее всякую ответственность. Это акт группового нарциссизма, возвышающий верящих над неверящими и одновременно усиливающий этот нарциссизм убеждением, что верящих недооценивают{159}. Теория заговора – эталонная история непризнанного гения, противопоставляющая горстку «посвященных» (знающих «истину») неверящему большинству. В результате конспирологические теории неизбежно подрывают доверие к официальным институтам, создавая в противовес им новые, альтернативные.

«Пландемия» сыграла на всех трех мотивах. Используя уже существующий страх перед вакцинацией как конспирологическое объяснение этиологии расстройств вроде аутизма, причины возникновения которого пока не установлены, она подмешала к этому свежий страх перед коронавирусом. Большинство людей чувствовали себя беспомощными перед патогеном. Но вместо того чтобы бороться с этим массовым состоянием рационально, привлекая научные данные и достоверные свидетельства, «Пландемия» заменила апелляцию к личной ответственности людей обвинениями. Конспирологи направили указующий перст на подлых представителей государственной верхушки, желающих нажиться на разрабатываемой вакцине. Энтони Фаучи идеально подходил на роль злодея: высоколобый ученый из госструктур, получивший ряд разнообразных патентов (не связанных с коронавирусом) и попортивший немало крови Джуди Миковитц – героине ролика.

«Пландемия» начинается с того, что Миковитц представляют как мученицу, пострадавшую в борьбе за истину. Продюсер и рассказчик Уиллис создает у зрителя соответствующий настрой вот таким зловещим вступлением:

На пике карьеры доктор Миковитц опубликовала в журнале Science статью, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы. Она потрясла научные круги известием о том, что широкое использование эмбриональных и животных тканей ведет к возникновению опустошительных эпидемий хронических болезней. Приспешники Большой Фармы, ополчившись на доктора Миковитц за раскрытие этой жуткой тайны, вознамерились лишить ее репутации, карьеры и личной жизни. Теперь, когда на кону стоит судьба народов всего мира, доктор Миковитц раскроет имена тех, кто сеет заразу коррупции, подвергая опасности жизнь всего человечества.

Абстрагируемся пока от сенсационной подачи и обратимся к фактам. Миковитц действительно была в числе группы авторов, опубликовавших в Science скандальную статью, но совсем о другом вирусе – ксенотропном вирусе мышиного лейкоза (XMRV), который в статье связывали с болезнью под названием «синдром хронической усталости». Болезнь эта сама по себе неоднозначная, поскольку врачи и ученые никак не договорятся, считать ее соматическим заболеванием или психическим расстройством сродни истерии времен Фрейда. Результаты исследований Миковитц никому воспроизвести не удалось, а после дальнейших выяснений авторы статьи признали ненадежность использованной ими методики. Два года спустя редакция Science отозвала публикацию{160}.

Отзыв научной статьи – это травма, особенно для ведущего соавтора, который считается основным ответственным за ее содержание. По правде говоря, от осечек не застрахован никто. В каких-то случаях после отзыва соавторы просто признают ошибку и движутся дальше. Но бывает, что автор начинает упираться. Именно это и сделала Миковитц, после чего Science, по выражению Уиллиса, смешал ее с грязью. В нетипичной для журнала разоблачительной статье редакция выложила на восьми страницах всю подноготную ее спорной работы, представляющую интерес преимущественно для коллег по цеху. Миковитц на это ответила так: «Мне без разницы, что больше никто в мире не хочет этим заниматься. Тем лучше, оставьте нас в покое!» Еще один исследователь прозорливо заметил: «Я начал сравнивать Джуди Миковитц с Жанной д'Арк. Ученые сожгут ее на костре, но за самоотверженную преданность делу ее когда-нибудь канонизируют»{161}.

У мученических нарративов глубокие корни. Греческое μάρτυς – «мученик» – относится к свидетелю, то есть к человеку, готовому отстаивать имеющееся у него знание. В христианстве это знание подразумевает слово Божие, а мученичество в католической церкви – прямой путь к святости. Однако изначально в свидетельстве ничего религиозного не было. Аристотель, например, понимал под мучеником добродетельного человека, всегда говорящего правду. Конечно, такое качество не принесет вам много друзей. Высказывающиеся (не важно о чем) без обиняков неизбежно настраивают против себя окружающих. От свидетелей порой отворачивается общество. В прошлом, не столь уж далеком, их зачастую уничтожали.

Мученики вызывают диаметрально противоположные реакции. Их взгляды могут идти вразрез с нормой, и тогда они оказываются отщепенцами. Как мы помним из одиннадцатой главы, общество зависит от поддержания социальных норм, поэтому при возникновении угрозы для таких устоев некоторые благонравные граждане предпочитают вмешаться и покарать нарушителей. Вот почему мучеников подвергают остракизму. В то же время перед ними преклоняются (зачастую уже после гибели) за мужество высказывать правду (в их понимании) и готовность стоять за нее до последнего вздоха. Мученик – эталонный герой, достаточно вспомнить архетипы: Сократ, Иисус Христос, Иоанн Креститель, Жанна д'Арк, Авраам Линкольн, Махатма Ганди, Малкольм Икс, Че Гевара, Мартин Лютер Кинг – младший, Нельсон Мандела.

Определенного типа людей, склонного к мученичеству, не существует – психологи выяснили это, разработав «шкалу самоотверженности». Оказалось, что готовность жертвовать собой не коррелирует ни с каким конкретным личностным типом{162}. Это означает, что к мученичеству человека приводит не генетическая предрасположенность, а жизненный опыт. Антрополог Скотт Атран полагал, что значительную роль в превращении людей как в мучеников, так и в террористов играет унижение. К «Пландемии» это относится самым непосредственным образом: Миковитц публично унизили. Было бы даже удивительно, если бы она после случившегося не затаила обиду.

К чему я, собственно, веду: остерегайтесь мученического нарратива. Даже говоря правду властям, мученик, вполне вероятно, точит на них зуб за несправедливое обращение, и его правда может быть отравлена этой обидой. Мученики, упомянутые выше, необычны тем, что достигли известности, которая обычному правдолюбу и не снится. И тем не менее мученичество представляет собой один из шести базовых сюжетных типов, перечисленных в восьмой главе и хорошо знакомых всем нам. Все мы горазды время от времени вставать в позу страдальца в своих личных драмах. Это попытка поменять минус на плюс в сюжете «Из князей в грязь», превращая его в сюжет «Человек, загнанный в угол». Так что мученичество распространено гораздо шире, чем мы предпочли бы считать. Дело лишь в степени.

На протяжении всей книги я рассуждал о том, что нарративы – это конструкции, передающие последовательность событий, и что одну и ту же последовательность можно передать несколькими разными нарративами. Без подтверждающей информации трудно понять, истинный перед нами нарратив или ложный. Теории заговора, особенно такие, в которых фигурирует мученик, служат нам отличным уроком деконструкции нарратива. Этот же метод можно применять к любому подозрительному повествованию. Вот короткий список критериев:

● Надежность рассказчика. Насколько он авторитетен и компетентен? Может ли он быть ангажированным?

● Сквозит ли в нарративе недовольство, предъявляются ли претензии? Они бывают оправданными, особенно если продиктованы объективно подтвержденным коллективным ущербом (например, когда речь идет о рабах или коренном населении континента). Но бывает и сведение личных счетов. Обращайте внимание на прошлые обиды и пережитое унижение.

● Источник эпистемологии. Задайтесь вопросом: откуда рассказчику известно то, что известно?

● И наконец, остерегайтесь мучеников.

Возможно, читая эти вопросы, вы задумаетесь, знает ли сам продвигающий лживый нарратив о его лживости. Если носителя «ущербной эпистемологии», распространяющего фальшивые нарративы по собственному неведению, мы готовы простить, то к человеку, умышленно сеющему ложь, мы далеко не так снисходительны. В предыдущей главе я доказывал, что человек «есть то, что он ест». Конспирологи идут в этом смысле еще дальше, превращая потребителей в распространителей. Побаловаться теорией заговора просто забавы ради, наверное, не страшно, но, если вы ежедневно часами перелопачиваете интернет в поисках единомышленников, вы рискуете выработать ту самую ущербную эпистемологию – или замкнуться в информационном пузыре, как его любят называть в СМИ. В этом случае никакого сопоставления с реальной действительностью не произойдет, внешних ориентиров не будет, и мы получим крайнюю степень предвзятости подтверждения.

Но есть и обнадеживающие новости.

Осознав, насколько ловко некоторые лживые нарративы захватывают наше самовосприятие, вы наверняка начнете любопытствовать, смогут ли вас так же легко подчинить себе нарративы других жанров. Существуют ли альтернативные нарративы, которые тоже питают наш сюжет путешествия, но с большей пользой? Что-то способное изменить вас к лучшему?

Я полагаю, что существуют. В оставшихся главах я предлагаю стратегии для создания новых нарративов, способных изменить и ваше представление о себе, и перспективы вашего дальнейшего развития.

Глава 16 Чтобы не пришлось сожалеть

Я уже немало говорил о том, как поглощение историй разных видов задает шаблоны для интерпретации нашего самовосприятия. Героические истории взращивают у нас восприятие себя героем. Теории заговора формируют мировоззрение жертвы несправедливости и противопоставляют Нас Им. А что дают нам истории об альтернативном будущем? В этой главе мы рассмотрим, как наше прошлое «я» перетекает в «я» будущее. В каком-то смысле мы совершим прицельное путешествие, концентрируясь на точках ветвления нашего нарратива, как я их называю. Это развилки на нашем жизненном пути, те моменты, когда мы делаем выбор, приобретающий сверхважное значение для нашего представления о себе. В число таких развилок входят общепризнанные Главные Решения вроде выбора вуза и работы, близких отношений, места жительства. Однако помимо них сюда относятся и решения, которые в момент их принятия видятся ничего не значащими, но в ретроспективе оказываются судьбоносными. Например, принятое в последнюю минуту решение пойти на день рождения к приятелю приятеля, где ты знакомишься с девушкой – той, что впоследствии станет твоей женой. Психологи Даниэль Канеман и Амос Тверски назвали такие поворотные моменты линиями разлома и установили, что, рассматривая альтернативу, разные люди склонны отмечать как поворотные примерно одни и те же события{163}.

Объединяет точки ветвления маячащая впереди вероятность пожалеть о своем выборе. Интересно, что сожаление может быть обращено как к минувшему, так и к грядущему. У любого человека в прошлом найдется что-то такое, что хорошо было бы изменить. Может быть, вы кого-то обижали в старших классах, а может, что-то не сделали, потому что руки не дошли или храбрости не хватило. Мы сожалеем и о сделанном, и о несделанном. Однако сожаление можно спроецировать и в будущее. У каждого образуется собственный неповторимый набор сожалений, и если они нас чему-то учат, то стремлению любой ценой избегать их в дальнейшем. И вот тут в игру вступает предсказывающий мозг. Мы принимаем решения, представляя себе наше оглядывающееся назад будущее «я», и стараемся изо всех сил избежать грядущего сожаления.

Сожаление – это извращенная форма манипуляций временем. Глядя на его выверты, можно вроде бы даже не сомневаться, что такой мысленной пытке себя будет подвергать только человек. Но это не так. В действительности это мощная разновидность научения, которую открыла эволюция и которой она наделила всех животных. Сожаление впаяно в наши глубинные биологические основы. Но это не значит, что его нельзя заодно приспособить к тому, чтобы переформатировать наши нынешние и будущие нарративы.

Как мощная предсказательная машина, мозг активно путешествует во времени, то и дело перемещаясь из настоящего в будущее и иногда заруливая в прошлое за указаниями и подсказками. Эта система работает, даже когда мы о ней не думаем: без нее нам бы не удалось даже дорогу перейти, не попав под колеса. На авансцену она прорывается, когда нам нужно принять сознательное решение. Чем важнее решение, тем очевиднее становится, что мы вглядываемся в будущее, пытаясь вообразить, каким оно окажется при том или ином гипотетическом исходе. Это примерно то же самое, что делает писатель, продумывая сюжетные линии. Но у нас прогнозы приправлены беспокойством о возможных потерях. Никому не хочется когда-нибудь пожалеть о сделанном выборе.

Сожаление важно отличать от огорчения{164}. Оно возникает, когда все идет не так, как хотелось бы, однако изначальный выбор здесь ни при чем. Огорчение – то, что вы чувствуете, когда вас не взяли на работу или не приняли в колледж. Если предполагается, что вы старались изо всех сил, огорчение рождается из желания, чтобы сложившаяся ситуация была иной. Психологи называют это контрфактическим мышлением. Огорчаясь, мы начинаем воображать контрфактические альтернативы положению дел, как, например, в случае «Мне горько жить на планете, где происходит глобальное потепление». Альтернативы я вообразить могу, но ни одну из них я не в состоянии воплотить в жизнь – это просто не в моей власти.

Другая разновидность контрфактического мышления встречается в наших раздумьях о своем выборе. Представьте, что вам не отказали в работе, а, напротив, готовы взять сразу в два места. На одном вы будете зарабатывать больше, чем на другом, но вам придется переехать в другой город. Допустим, вы, соблазнившись более высоким доходом, выбираете вариант с переездом, но пять лет спустя уже ненавидите и эту работу, и этот город и жалеете, что не выбрали в свое время другой вариант. Это сожаление. Вы представляете себе альтернативное положение дел – каким был бы мир, прими вы тогда иное решение.

В последние годы сожалением заинтересовались и специалисты в области нейронауки, и экономисты. Партнерство на первый взгляд странное, но сожаление – это психологический феномен, который можно представить в виде уравнения, а значит, как и любое человеческое решение, поддающееся математическому описанию, оно очень интересно экономистам. Вместе с тем когнитивный процесс, сводимый к уравнению, можно исследовать, ища его корреляты в мозге.

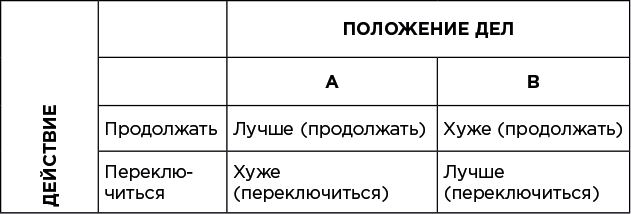

Уравнение сожаления, если не вдаваться в математические тонкости, можно изложить следующим образом. Представьте, что вы находитесь на распутье и вам необходимо выбрать один из двух вариантов. Оба они гипотетически выигрышные, но сказать наверняка пока ничего нельзя. Согласно стандартной экономической теории, в таких обстоятельствах следует выбрать вариант с наивысшей ожидаемой полезностью (вычисляется как величина выгоды, помноженная на вероятность получения). Но представляя себе свое будущее «я», вы понимаете: если надежды не оправдаются, вы станете мучиться, что не выбрали другой вариант. Уравнение позволяет выразить сожаление как разницу между тем, что могло бы быть, и тем, что есть. А если выбор окажется правильным? Тогда то, что есть, превзойдет то, что могло бы быть, и вы будете торжествовать.

Согласно этой теории, мы не только ощущаем контрфактические исходы как относительное количество сожаления и торжества, но и принимаем решения в расчете на минимизацию будущего сожаления.

Чтобы выяснить, участвуют ли в возникновении сожаления, а также в его прогнозировании нейронные сети и если участвуют, то какие именно, было проведено несколько исследований с использованием нейровизуализации. В 2004 г. группа сотрудников Национального центра научных исследований из французского Брона[20] проверила предположение, что критическую роль в сожалении играет орбитофронтальная область коры головного мозга{165}. Участникам исследования необходимо было принимать решения, связанные с игрой в рулетку, – только выбирать в данном случае предлагалось не число для ставки, а одну из двух предъявляемых рулеток. В контрольной группе организаторы затем крутили оба колеса, но сообщали выпавшее число только для колеса, выбранного участником. В экспериментальной группе («сожаление/торжество») точно так же крутили оба колеса, но сообщали, кроме того, что именно выпало на колесе, не выбранном испытуемым. В конце каждой попытки участники оценивали свои ощущения. Членов контрольной группы обычно радовал даже небольшой выигрыш. А вот у членов экспериментальной группы радость сменялась сожалением, если оказывалось, что они могли выиграть больше. Всё в полном соответствии с теорией сожаления: лучший контрфактический результат превращает реальный положительный исход в отрицательный. Затем исследователи протестировали небольшую группу больных, перенесших инсульт с поражением орбитофронтальной области коры. Примечательно, что у этих больных никаких признаков сожаления не обнаружилось. Их оценка ощущений была одинаковой, независимо от того, видели они альтернативный исход или нет. Еще в одном эксперименте с участием нормотипичных испытуемых исследователи проводили после выбора из двух рулеток фМРТ-сканирование и установили, что при сожалении орбитофронтальная область коры действительно активна{166}.

Аналогичные результаты получил при использовании фМРТ и нейробиолог из Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне Рид Монтегю. Участники эксперимента, проведенного его научной группой, играли в инвестиции: во время нахождения испытуемых в томографе им показывали фрагменты прошлых биржевых сводок с реальными ценами акций{167}. Затем им давали сыграть на бирже, после чего сообщали, что происходило с рынком и, соответственно, остался участник в выигрыше или проиграл. Ретроспективную разницу между лучшей ставкой и действительной ставкой группа Монтегю назвала «фиктивной ошибкой». Вооружившись этим уравнением, исследователи выяснили, что хвостатое ядро, связанное с орбитофронтальной корой и играющее центральную роль в системе вознаграждения мозга, содержит сигналы как для реального вознаграждения, так и для фиктивного, в форме контрфактических результатов.

Кроме того, у нас накапливаются свидетельства того, что некое подобие сожаления испытывают и другие животные{168}. Нейробиолог из Миннесотского университета Дэвид Редиш использовал в своих экспериментах «череду ресторанов для крыс», как он это назвал. Сооружение представляло собой кольцевую дорожку, от которой отходили в разные стороны четыре перекладины. На край каждой из них подавали корм с определенным вкусом – банан, вишня, шоколад – и безвкусный. Когда крыса заходила на ту или иную перекладину, проигрывалась мелодия с ежесекундным понижением высоты звука. Если крыса до завершения такого музыкального обратного отсчета оставалась на месте, она получала в награду корм. Если же она выходила из зоны, доступ к корму для нее закрывался. Нетерпеливая крыса, решавшая уйти, не дожидаясь любимой пищи, обнаруживала порой, что на следующей перекладине ей приходится ждать еще дольше, причем еда будет уже не столь вкусная. В таких случаях грызуны часто оглядывались на предыдущий и уже недоступный участок. И как установил Редиш, в подобные моменты отмечалась высокая активность нейронов в орбитофронтальной коре и хвостатом ядре крысиного мозга – точно такая же, как у человека, испытывающего сожаление. Эти результаты позволяют предположить, что крысы, как и мы, строят симуляционную модель того, что могло бы быть{169}.

Что все это означает? Результаты изучения мозга как у человека, так и у крыс позволяют предположить, что в ходе эволюции мозг млекопитающих активно подталкивали к рассмотрению контрфактических исходов. В чем преимущество этой способности, понять нетрудно: она позволяет животному учиться не только на сделанном выборе, но и на гипотетически вероятных случаях. В мозге изначально заложена способность представлять себе всю мультивселенную параллельных «я». Поэтому лучше считать сожаление не каким-то сугубо человеческим отклонением, а закономерным итогом долгой эволюционной истории принятия решений. Сожаление испытывают животные всех видов, располагающиеся ниже нас на древе жизни. Те, кто не испытывал, давно вымерли.

Эволюция отбирает только те процессы, которые способствуют выживанию, но сожаление – это по самой своей природе эмоция, обращенная в прошлое. Тем не менее страдания по былому помогают нам лучше строить будущее. И мы, и другие животные учимся на своих ошибках, чтобы их не повторять. Особенно действенно контрфактическое научение, когда выбор может оказаться роковым. В таких случаях гораздо полезнее смоделировать последствия мысленно, чем проверять на себе!

И здесь я снова вспоминаю о той аварии, в которую угодил подростком, когда ехал на велосипеде. Как я уже говорил в шестой главе, это воспоминание диссоциировано и в нем я наблюдаю происходящее словно со стороны. А еще я точно так же, словно со стороны, вижу, чем бы все закончилось, если бы я катил чуть быстрее или если бы водитель не выкрутил руль в последнюю секунду. Как наяву, живо и реалистично, я вижу себя размазанным по радиаторной решетке фуры. Очень впечатляющее контрфактическое зрелище. До сих пор, почти 40 лет спустя, этот фиктивный сигнал, отчеканенный в моем мозге, заставляет меня, когда я еду на велосипеде, не спускать глаз с грузовиков, даже если они движутся по встречной полосе. В каждую свою велосипедную вылазку я изо всех сил стараюсь не оказаться снова в такой поворотной точке. Мне не пришлось взаправду размазываться по капоту фуры, чтобы это усвоить. Так что контрфактическое научение и в самом деле мощная штука.

Гипотеза, согласно которой способность к сожалению выработалась у животных в ходе эволюции как дающая преимущество для выживания, кажется вполне убедительной, однако конкретные свидетельства в ее пользу отыскиваются с трудом. Тем примечательнее, что адаптивную ценность индивидуального сожаления подтверждают новейшие данные из области развития искусственного интеллекта. Один из популярных в информатике способов проверки алгоритмов – турниры. Эти состязания обеспечивают гиперускоренную среду для эволюции, в которой выигравшие отбор продвигаются дальше, а проигравшие молниеносно отбраковываются. В число таких состязаний входит и Ежегодный компьютерный турнир по покеру. Покер – игра с неполной информацией, то есть участник ни разу за весь раунд не получает данных в желаемом объеме, поскольку какие-то карты скрывают от него другие игроки. Такие игры обычно даются компьютеру хуже, чем шахматы – игра с полной информацией, где каждый ход делается в открытую.

Вскоре после первого Компьютерного турнира по покеру в 2006 г. группа специалистов в сфере информатики из Альбертского университета Канады представила новый алгоритм, основанный на «контрфактической минимизации сожаления», или CFR[21]{170}. Вместо того чтобы пытаться смоделировать все возможные деревья решений для игры, как делают шахматные алгоритмы, с CFR компьютер внутренне играет сам с собой. В этих симулируемых играх он ищет стратегии, позволяющие минимизировать сожаление, определяемое как разница между фактически произошедшим и тем, что могло бы произойти. Алгоритм CFR не нацелен на то, чтобы найти решение для всех возможных исходов. Он просто делает выборку из пространства стратегий и определяет среднюю величину сожаления, связанную с каждой из них. Это очень эффективно. Здесь не требуется идеальной точности, и памяти для CFR нужно немного, поскольку результаты хранятся в сжатом формате – в виде средних показателей. Разные версии CFR стабильно выигрывали турнир, а его улучшенная и дополненная версия, CFR+, одолела даже техасский холдем, в котором приходится чаще блефовать или идти ва-банк{171}.

Теория сожаления – это математическая абстракция для тех контрфактических состояний, которые мы предвидим и испытываем. Поскольку это простое уравнение, описывающее только разницу между случившимся и тем, что могло бы случиться, оно не различает сожаление о сделанном и о несделанном. Но, как выясняет психология, различие это существует.

Психологи Томас Гилович и Виктория Медвек предполагают, что действия, то есть сделанное, больше склонны вызывать сожаление в краткосрочной перспективе, которое, однако, довольно быстро слабеет. Бездействие (несделанное), наоборот, может оборачиваться длительным сожалением, которое со временем лишь усиливается{172}. Когда человека спрашивают, о чем он больше всего сожалеет в жизни, многие, как отмечают Гилович и Медвек, вспоминают именно о неосуществленном. «Жалею, что не съездил тогда в Европу», «Эх, надо было все-таки пойти на то свидание», «Не успела сказать умирающему папе, что люблю его». К аналогичным выводам приходили организаторы почти всех исследований на эту тему. Чаще всего сожаление о несделанном касается упущенных образовательных возможностей, упущенного удачного момента, недостаточного внимания к друзьям и родным, упущенных романтических возможностей, отказа добиваться некоей цели.

Гилович и Медвек выделили несколько факторов, провоцирующих сожаление о несделанном. Во-первых, со временем сожаление усиливается, поскольку при каждом воспоминании об упущенной возможности человек все больше уверяется, что контрфактический результат лучше реального. Но это иллюзия, поскольку нам не дано узнать, как развивались бы события, если бы действие было совершено. Во-вторых, вместе с уверенностью в превосходстве альтернативной реальности растет и необъяснимость отказа действовать. Чем более необъяснимым выглядит этот отказ, тем вероятнее, что к сожалению добавится досада. И наконец, если последствия действия, о котором мы сожалеем, уже очерчены, поскольку результат нам известен, то последствия бездействия теряются в бесконечности. Число вероятных альтернативных реальностей ограничено только нашим воображением.

Однако, о чем бы мы ни сожалели, о сделанном или о несделанном, сожалению по силам переписывать наши нарративы. Оно может придать смысл или целенаправленность событиям, над которыми вы в действительности были невластны. Я часто возвращаюсь мыслями к происшествию с фурой, хотя, если не лукавить перед самим собой, повлиять я тогда не мог ни на что. Я благодарен, что не погиб, но это заслуга водителя фуры, а не моя. И все-таки тот случай останется для меня развилкой, и я придаю ему особое значение. Интересно, что именно такую ситуацию – когда чудом удается избежать гибели под колесами грузовика – использует психолог Кит Маркман, изучая разновидности формирования контрфактических сценариев{173}. В подобном случае контрфактический результат будет хуже действительного, поэтому контрфактический сценарий обозначают как нисходящий. Но и такой результат, как выяснил Маркман, люди могут воспринимать двояко. Можно сказать «Меня чуть не задавил грузовик», а можно «Счастье, что меня не задавил грузовик». Первый вариант, который Маркман назвал нисходящей рефлексией, портит человеку настроение, тогда как второй, названный нисходящей оценкой, – улучшает.

Важно помнить, что контрфактические сценарии выполняют две задачи. Даже вымышленный контрфактический сценарий объясняет прошлое – именно тут в ход идет нарратив. Будь я верующим, возможно, сказал бы, что в тот день меня спас ангел-хранитель. Вместе с тем контрфактические сценарии готовят нас к будущему{174}. И здесь тоже выстраивается нарративная конструкция в форме воображаемого сожаления или торжества нашего будущего «я». Проведенное Маркманом исследование позволяет предположить, что каким-то разновидностям контрфактических сценариев лучше удается воздействовать на будущее поведение. Нисходящая оценка не особенно полезна, поскольку представляют собой просто признание случившегося. А вот нисходящая рефлексия – как в моем случае – имеет гораздо больше шансов выработать превентивное поведение (препятствующее опасному развитию событий).

На будущие решения влияет и противоположность сожаления – торжество. К этому контрфактическому сценарию тоже можно подходить как с рефлексией, так и с оценкой. Маркман приводит в пример такие утверждения, как «Это уже почти на отлично» и «У меня четверка, до пятерки не дотянул». Второе утверждение – восходящая оценка – стимулирует сильнее, побуждая в дальнейшем больше постараться.

Как видим, сожаление – это могучая сила. Неудивительно, что именно оно движет поступками персонажей многих фильмов. Ключевой темой оно стало и в великолепной трилогии Ричарда Линклейтера «Перед рассветом» (1995), «Перед закатом» (2004) и «Перед полуночью» (2013). В первом фильме Джесси (Итан Хоук) знакомится в поезде, идущем из Будапешта, с Селин (Жюли Дельпи). Джесси уговаривает Селин сойти в Вене и всю ночь гулять с ним по городу. Его доводы – эталонный пример картины будущего сожаления: если Селин с ним не пойдет, говорит он, через 10 или 20 лет она будет вспоминать об этой минуте и думать, насколько иначе могла бы сложиться ее жизнь. Завершается фильм планами встретиться на вокзале через полгода. Во втором фильме, действие которого происходит девять лет спустя, оказывается, что обещанная встреча так и не состоялась. Но Джесси написал бестселлер по мотивам знакомства в поезде, и теперь пути героев пересекаются вновь – на этот раз в Париже, куда Джесси приезжает с рекламным турне. Остаток дня они гуляют по городу, делясь своими сожалениями и размышляя о том, насколько иначе сложилась бы их жизнь, если бы встреча не сорвалась. В последнем фильме, где мы переносимся еще на девять лет вперед, Джесси и Селин состоят в браке. Однако они снова оказываются на распутье – теперь из-за сомнений в своей любви друг к другу. Джесси снова проворачивает тот же фокус с перемещением в будущее, чтобы посмотреть оттуда на настоящее и заключить, что эту ночь они будут считать одной из лучших в своей жизни.

Главный герой фильма «Касабланка» Рик (Хамфри Богарт), владелец ночного клуба сомнительного толка, тоскует по Ильзе (Ингрид Бергман), в которую за год до того влюбился в Париже. Ильза тогда внезапно и без всяких объяснений исчезла, после чего Рик превратился в того циничного и мрачного дельца, каким мы видим его в начале фильма. Позднее выяснится, что Ильза была замужем, но считала своего мужа Виктора Ласло погибшим в концлагере, а неожиданно узнав, что Ласло удалось бежать, срочно выехала к нему из Парижа, ни слова не сказав Рику. Когда год спустя Ильза с Ласло входят в клуб Рика, герою приходится решать, помогать ли им перебраться в Америку. Ильза с Риком все еще влюблены друг в друга, и Ласло это понимает. «Касабланка» недаром остается одним из самых популярных фильмов в истории кинематографа. Даже если диалоги сейчас кажутся лишенными естественности, центральная тема обреченной любви по-прежнему находит у нас отклик. Хотя Рик поступает так, как должно, и отпускает Ильзу с Ласло, главное чувство, которое мы испытываем после их расставания: «А что было бы, если?..» Если бы Ласло и вправду погиб в лагере? Остались бы Рик и Ильза вместе?

Эти фильмы служат мастер-классами по привлечению предполагаемого будущего сожаления к принятию решений в настоящем. Они наглядно показывают нам, насколько продуктивно можно использовать сожаление для формирования будущих нарративов. Вместо того чтобы зацикливаться на прошлом и тосковать о несбывшемся, можно перемещаться в будущее и, руководствуясь смоделированным сожалением, принимать решения в настоящий момент.

Мантра «Чтобы не пришлось сожалеть» оказывается очень эффективной, даже, может быть, лучшей жизненной стратегией. Она работает и для компьютера, играющего в покер, и для персонажей романтических фильмов. Она сработает и для вас. Но не стоит забывать, полагаясь на вымышленные по сути своей нарративы будущего, что среди них будут варианты похуже и получше. В следующей главе мы попробуем отличить хорошие от плохих и отправимся в путешествие, в котором будем учиться писать нарративы, устремленные в будущее. Каждый хочет, чтобы его жизнь была наполнена смыслом, но смысл – это непосредственный результат нарратива, который человек выстраивает сам. Это активный процесс, требующий постоянно следить за интерпретацией событий по мере того, как они происходят, и помещать их в контекст того, кто вы есть и кем хотите быть.

Глава 17 Достойная жизнь