Глава 24. Эволюция-история жизни

Природа жизни, ее происхождение, разнообразие живых существ и объединяющая их структурная и функциональная близость занимают одно из центральных мест в биологической проблематике.

В этой главе мы попытаемся изложить и обсудить различные теории возникновения жизни и возможные способы видообразования. В изучении истории жизни всегда проявлялась склонность к доктринерству. Доктринерство можно определить как сознательные попытки внедрения слепой приверженности к какому-либо убеждению или учению. Подобный подход не только далек от научного, но и интеллектуально нечестен, и мы постараемся избегать его в этой книге. В настоящей главе будут кратко изложены наиболее распространенные теории происхождения жизни, с тем чтобы учащиеся получили представление о различии разных точек зрения на характер этого события. Большая часть соображений, на которых основываются эти теории, умозрительны, так как воспроизвести в сколько-нибудь наглядном виде события, происходившие при возникновении жизни, невозможно. Это относится как к научным, так и к теологическим построениям. Однако одна теория, теория эволюции, все больше и больше воспринимается не как некая отдельная метафизическая теория, а как совокупность ряда научных гипотез, каждая из которых поддается проверке (см. Приложение 2.1, т. 1).

В этой главе и в главе 25 изложены научные данные, отобранные так, чтобы создать связную картину процессов, лежащих в основе происхождения живых организмов и их разнообразия. Ввиду неизбежности такого отбора картина не может быть абсолютно объективной, как, впрочем, и при изложении любой другой проблемы, — относится ли она к истории, естественным наукам или метафизике. Однако, подчеркивая ограничения, присущие фактическим данным и принимаемым допущениям, авторы старались придать представленной здесь картине ту степень объективности и гипотетичности, которая должна быть свойственна доброкачественному научному обзору. Следует особо отметить, что собранные в этой главе данные и выведенные из них заключения соответствуют сегодняшним взглядам: эти взгляды постоянно пересматриваются, и их достоверность ограничена уровнем наших знаний в каждый данный момент.

24.1. Теории возникновения жизни

Теории, касающиеся возникновения Земли, да и всей Вселенной, разнообразны и далеко не достоверны. Согласно теории стационарного состояния, Вселенная существовала извечно. Согласно другим гипо-тезам, Вселенная могла возникнуть из сгустка нейтронов в результате "Большого взрыва", родилась в одной из черных дыр или же была создана Творцом. Вопреки бытующим представлениям, наука не в состоянии опровергнуть идею о божественном сотворении первозданной Вселенной, так же как теологические взгляды не обязательно отвергают возможность того, что жизнь в процессе своего развития приобрела черты, объяснимые на основе законов природы.

Среди главных теорий возникновения жизни на Земле следует упомянуть следующие:

1) жизнь была создана сверхъестественным существом в определенное время (креационизм);

2) жизнь возникала неоднократно из неживого вещества (самопроизвольное зарождение);

3) жизнь существовала всегда (теория стационарного состояния);

4) жизнь занесена на нашу планету извне (панспермия);

5) жизнь возникла в результате процессов, подчиняющихся химическим и физическим законам (биохимическая эволюция).

24.1.1. Креационизм

Согласно этой теории, жизнь возникла в результате какого-то сверхъестественного события в прошлом; ее придерживаются последователи почти всех наиболее распространенных религиозных учений. В 1650 г. архиепископ Ашер из г. Арма (Ирландия) вычислил, что бог сотворил мир в октябре 4004 г. до нашей эры и закончил свой труд 23 октября в 9 часов утра, создав человека. Ашер получил эту дату, сложив возрасты всех людей, упоминающихся в библейской генеалогии, — от Адама до Христа ("кто кого родил"). С точки зрения арифметики это разумно, однако при этом получается, что Адам жил в то время, когда, как показывают археологические находки, на Ближнем Востоке существовала хорошо развитая городская цивилизация.

Традиционное иудейско-христианское представление о сотворении мира, изложенное в Книге Бытия, 1.1-26, вызывало и продолжает вызывать споры. Хотя все христиане признают, что Библия-это завет господа людям, по вопросу о длине "дня", упоминающегося в Книге Бытия, существуют разногласия. Некоторые считают, что мир и все населяющие его организмы были созданы за шесть дней продолжительностью по 24 часа. Они отвергают любые другие точки зрения и целиком полагаются на вдохновение, созерцание и божественное откровение. Другие христиане не относятся к Библии как к научной книге и считают, что в Книге Бытия изложено в понятной для людей всех времен форме теологическое откровение о сотворении всех живых существ всемогущим творцом. Для них описание сотворения живых существ скорее относится к ответу на вопрос "почему?", а не "каким образом?" Если наука в поисках истины широко использует наблюдение и эксперимент, то богословие постигает истину через божественное откровение и веру.

"Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом... Верою осознаём, что вещи устроены словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое"

Вера признает вещи, которым нет доказательств в научном смысле слова. Это означает, что логически не может быть противоречия между научным и богословским объяснением сотворения мира, так как эти две сферы мышления взаимно исключают одна другую. Для ученого научная истина всегда содержит элемент гипотезы, предварительности, но для верующего теологическая истина абсолютна.

Процесс божественного сотворения мира мыслится как имевший место лишь единожды и потому недоступный для наблюдения; этого достаточно, чтобы вынести всю концепцию божественного сотворения за рамки научного исследования. Наука занимается только теми явлениями, которые поддаются наблюдению, а поэтому она никогда не будет в состоянии ни доказать, ни отвергнуть эту концепцию.

24.1.2. Самопроизвольное (спонтанное) зарождение

Эта теория была распространена в древнем Китае, Вавилоне и Египте в качестве альтернативы креационизму, с которым она сосуществовала. Аристотель (384-322 до н.э.), которого часто провозглашают основателем биологии, придерживался теории спонтанного зарождения. На основе собственных наблюдений он развивал эту теорию дальше, связывая все организмы в непрерывный ряд — "лестницу природы" (scala naturae):

"Ибо природа совершает переход от безжизненных объектов к животным с такой плавной последовательностью, поместив между ними существа, которые живут, не будучи при этом животными, что между соседними группами, благодаря их тесной близости, едва можно заметить различия"

Этим утверждением Аристотель укрепил более ранние высказывания Эмпедокла об органической эволюции. Согласно гипотезе Аристотеля о спонтанном зарождении, определенные "частицы" вещества содержат некое "активное начало", которое при подходящих условиях может создать живой организм. Аристотель был прав, считая, что это активное начало содержится в оплодотворенном яйце, но ошибочно полагал, что оно присутствует также в солнечном свете, тине и гниющем мясе.

"Таковы факты — живое может возникать в результате не только спаривания животных, но и разложения почвы... Так же обстоит дело и у растений: некоторые развиваются из семян, а другие как бы самозарождаются под действием сил природы, возникая из разлагающейся земли или из определенных частей растений"

С распространением христианства теория спонтанного зарождения жизни оказалась не в чести; ее признавали лишь те, кто верил в колдовство и поклонялся нечистой силе, но эта идея все же продолжала существовать где-то на заднем плане в течение еще многих веков.

Ван Гельмонт (1577-1644), весьма знаменитый и удачливый ученый, описал эксперимент, в котором он за три недели якобы создал мышей. Для этого нужны были грязная рубашка, темный шкаф и горсть пшеницы. Активным началом в процессе зарождения мыши ван Гельмонт считал человеческий пот.

24.1. Какое упущение допустил ван Гельмонт в своем эксперименте?

В 1688 г. итальянский биолог и врач Франческо Реди, живший во Флоренции, подошел к проблеме возникновения жизни более строго и подверг сомнению теорию спонтанного зарождения. Реди установил, что маленькие белые червячки, появляющиеся на гниющем мясе, — это личинки мух. Проведя ряд экспериментов, он получил данные, подтверждавшие мысль о том, что жизнь может возникнуть только из предсуществующей жизни (концепция биогенеза).

"Убежденность была бы тщетной, если бы ее нельзя было подтвердить экспериментом. Поэтому в середине июля я взял четыре больших сосуда с широким горлом, поместил в один из них змею, в другой — немного рыбы, в третий — угрей из Арно, в четвертый — кусок молочной телятины, плотно закрыл их и запечатал. Затем я поместил то же самое в четыре других сосуда, оставив их открытыми... Вскоре мясо и рыба в незапечатанных сосудах зачервивели; можно было видеть, как мухи свободно залетают в сосуды и вылетают из них. Но в запечатанных сосудах я не видел ни одного червяка, хотя прошло много дней, после того как в них была положена дохлая рыба"

24.2. В чем состояло, по вашему мнению, исходное представление Реди?

Эти эксперименты, однако, не привели к отказу от идеи самозарождения, и хотя эта идея несколько отошла на задний план, она продолжала оставаться главной теорией в неклерикальной среде.

В то время как эксперименты Реди, казалось бы, опровергали спонтанное зарождение мух, первые микроскопические исследования Антона ван Левенгука усилили эту теорию применительно к микроорганизмам. Сам Левенгук не вступал в споры между сторонниками биогенеза и спонтанного зарождения, однако его наблюдения под микроскопом давали пищу обеим теориям и в конце концов побудили других ученых поставить эксперименты для решения вопроса о возникновении жизни путем спонтанного зарождения.

В 1765 г. Ладзаро Спалланцани провел следующий опыт: подвергнув мясные и овощные отвары кипячению в течение нескольких часов, он сразу же их запечатал, после чего снял с огня. Исследовав жидкости через несколько дней, Спалланцани не обнаружил в них никаких признаков жизни. Из этого он сделал вывод, что высокая температура уничтожила все формы живых существ и что без них ничто живое уже не могло возникнуть.

24.3. Какая другая причина могла препятствовать росту микроорганизмов в экспериментах Спалланцани?

В 1860 г. проблемой происхождения жизни занялся Луи Пастер. К этому времени он уже многое сделал в области микробиологии и сумел разрешить проблемы, угрожавшие шелководству и виноделию. Он показал также, что бактерии вездесущи и что неживые материалы легко могут быть заражены живыми существами, если их не простерилизовать должным образом.

24.4. В чем состояли главные предположения Пастера относительно возникновения жизни?

В результате ряда экспериментов, в основе которых лежали методы Спалланцани, Пастер доказал справедливость теории биогенеза и окончательно опроверг теорию спонтанного зарождения.

Однако подтверждение теории биогенеза породило другую проблему. Коль скоро для возникновения живого организма необходим другой живой организм, то откуда же взялся самый первый живой организм? Только теория стационарного состояния не требует ответа на этот вопрос, а во всех других теориях подразумевается, что на какой-то стадии истории жизни произошел переход от неживого к живому. Было ли это первичным самозарождением?

Опыт 24.1. Изучение вопроса о возникновении микроорганизмов: спонтанное зарождение или биогенез?

Цель этого опыта — повторить исследования Спалланцани и Пастера, провести дальнейшие эксперименты с учетом критики применявшихся ими методов и дать объективную оценку теориям самозарождения и биогенеза.

8 термостойких пробирок на 30 мл

Штатив для этих пробирок

120 мл питательного бульона

5 ватных пробок

Алюминиевая фольга

Водяная баня

Прямая стеклянная трубка 0,5 х 6 см

S-образная стеклянная трубка 0,5 х 10 см

Автоклав; термостат (32°С)

1. Простерилизуйте в автоклаве 8 термостойких пробирок

2. Налейте в каждую из этих пробирок (пронумерованных от 1 до 8) по 15 мл питательного бульона.

3. Проведите с пробирками 1-8 следующие процедуры.

Пара А

Пробирка 1: оставьте открытой, не нагревайте,

Пробирка 2: заткните ватной пробкой и оберните верхний конец алюминиевой фольгой; не нагревайте

Пара Б

Пробирка 3: оставьте открытой; нагревайте на кипящей водяной бане 10. мин.

Пробирка 4: заткните ватной пробкой и оберните верхний конец алюминиевой фольгой; нагревайте на кипящей водяной бане 10 мин.

Пара В

Пробирка 5: оставьте открытой; поместите на 20 мин в автоклав при давлении 0,8 атм.

Пробирка 6: заткните ватной пробкой и оберните сверху алюминиевой фольгой; поместите на 20 мин в автоклав при давлении 0,8 атм.

Пара Г

Пробирка 7: оберните прямую стеклянную трубку ватой и заткните ею пробирку; поместите на 20 мин в автоклав при давлении 0,8 атм.

Пробирка 8: оберните S-образную стеклянную трубку ватой и заткните ею пробирку; поместите на 20 мин в автоклав при давлении 0,8 атм.

4. Поместите все пробирки в термостат (32°С).

5. Осматривайте все пробирки каждые 2 дня на протяжении 10 дней. Записывайте результаты в виде таблицы.

6. Спустя 10 дней возьмите из каждой пробирки, соблюдая стерильность, по капле бульона и исследуйте под микроскопом при большом увеличении; запишите результаты в виде таблицы.

7. Сделайте вывод из проведенных наблюдений.

24.5. Четко сформулируйте гипотезу, которая могла бы объяснить появление микроорганизмов в питательном бульоне.

24.6. Перечислите переменные (факторы), которые могут влиять на появление в бульоне микроорганизмов.

24.7. По какому фактору различаются пробирки 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8?

24.8. По какому фактору различаются пары А, Б, В и Г?

24.9. В каких пробирках воспроизводятся эксперименты Спалланцани и Пастера?

24.10. Какие пробирки служат контролем?

24.11. Считаете ли вы, что описанные выше эксперименты отвечают всем требованиям, предъявляемым к научному исследованию? Насколько достоверными вы считаете сделанные вами выводы?

24.1.3. Теория стационарного состояния

Согласно этой теории, Земля никогда не возникала, а существовала вечно; она всегда способна поддерживать жизнь, а если и изменялась, то очень мало; виды также существовали всегда.

Оценки возраста Земли сильно варьировали — от примерно 6000 лет по расчетам архиепископа Ашера до 5000-106 лет по современным оценкам, основанным на учете скоростей радиоактивного распада. Более совершенные методы датирования (Приложение 5) дают все более высокие оценки возраста Земли, что позволяет сторонникам теории стационарного состояния полагать, что Земля существовала всегда. Согласно этой теории, виды также никогда не возникали, они существовали всегда и у каждого вида есть лишь две возможности — либо изменение численности, либо вымирание.

Сторонники этой теории не признают, что наличие или отсутствие определенных ископаемых остатков может указывать на время появления или вымирания того или иного вида, и приводят в качестве примера представителя кистеперых рыб — латимерию. По палеонтологическим данным кистеперые вымерли в конце мелового периода, 70 млн. лет назад. Однако это заключение пришлось пересмотреть, когда в районе Мадагаскара были найдены живые представители кистеперых. Сторонники теории стационарного состояния утверждают, что только изучая ныне живущие виды и сравнивая их с ископаемыми остатками, можно делать вывод о вымирании, да и в этом случае весьма вероятно, что он окажется неверным. Используя палеонтологические данные для подтверждения теории стационарного состояния, ее немногочисленные сторонники интерпретируют появление ископаемых остатков в экологическом аспекте. Так, например, внезапное появление какого-либо ископаемого вида в определенном пласте они объясняют увеличением численности его популяции или его перемещением в места, благоприятные для сохранения остатков. Большая часть доводов в пользу этой теории связана с такими неясными аспектами эволюции, как значение разрывов в палеонтологической летописи, и она наиболее подробно разработана именно в этом направлении.

24.1.4. Теория панспермии

Эта теория не предлагает никакого механизма для объяснения первичного возникновения жизни, а выдвигает идею о ее внеземном происхождении. Поэтому ее нельзя считать теорией возникновения жизни как такового; она просто переносит проблему в какое-то другое место во Вселенной.

Теория панспермии утверждает, что жизнь могла возникнуть один или несколько раз в разное время и в разных частях Галактики или Вселенной. Для обоснования этой теории используются многократные появления НЛО ("неопознанных летающих объектов"), наскальные изображения предметов, похожих на ракеты и "космонавтов", а также сообщения якобы о встречах с инопланетянами. Советские и американские исследования в космосе позволяют считать, что вероятность обнаружить жизнь в пределах нашей Солнечной системы ничтожна, — однако они не дают никаких сведений о возможной жизни вне этой системы. При изучении материала метеоритов и комет в них были обнаружены многие "предшественники живого" — такие вещества, как цианогены, синильная кислота и органические соединения, которые, возможно, сыграли роль "семян", падавших на голую Землю. Появился ряд сообщений о нахождении в метеоритах объектов, напоминающих примитивные формы жизни, однако доводы в пользу их биологической природы пока не кажутся ученым убедительными.

24.1.5. Биохимическая эволюция

Среди астрономов, геологов и биологов принято считать, что возраст Земли составляет примерно 4,5-5 млрд. лет.

По мнению многих биологов, в далеком прошлом состояние нашей планеты было мало похоже на нынешнее: по всей вероятности, температура ее поверхности была очень высокой (4000-8000°С), и по мере того, как Земля остывала, углерод и более тугоплавкие металлы конденсировались и образовали земную кору; поверхность планеты была, вероятно, голой и неровной, так как на ней в результате вулканической активности, непрерывных подвижек коры и сжатия, вызванного охлаждением, происходило образование складок и разрывов.

Рис. 24.1. Установка Стэнли Миллера, в которой он синтезировал аминокислоты из газов, создав условия, предположительно существовавшие в атмосфере первобытной Земли. Газы и водяные пары, циркулировавшие в установке под высоким давлением, подвергали в течение недели воздействию высокого напряжения. После этого вещества, собранные в 'ловушке', исследовали методом хроматографии на бумаге. В общей сложности было выделено 15 аминокислот, в том числе глицин, аланин и аспарагиновая кислота

Полагают, что в те времена атмосфера была совершенно не такая, как теперь. Легкие газы — водород, гелий, азот, кислород и аргон — уходили из атмосферы, так как гравитационное поле нашей еще недостаточно плотной планеты не могло их удержать. Однако простые соединения, содержащие (среди прочих) эти элементы, должны были удерживаться; к ним относятся вода, аммиак, двуокись углерода и метан. До тех пор пока температура Земли не упала ниже 100°С, вся вода, вероятно, находилась в парообразном состоянии. Атмосфера была, по-видимому, "восстановительной", о чем свидетельствует наличие в самых древних горных породах Земли металлов в восстановленной форме, таких как двухвалентное железо. Более молодые горные породы содержат металлы в окисленной форме, например трехвалентное железо. Отсутствие в атмосфере кислорода было, вероятно, необходимым условием для возникновения жизни; лабораторные опыты показывают, что, как это ни парадоксально, органические вещества (основа живых организмов) гораздо легче создаются в восстановительной среде, чем в атмосфере, богатой кислородом.

В 1923 г. А. И. Опарин высказал мнение, что атмосфера первичной Земли была не такой, как сейчас, а примерно соответствовала сделанному выше описанию. Исходя из теоретических соображений, он полагал, что органические вещества, возможно углеводороды, могли создаваться в океане из более простых соединений; энергию для этих реакций синтеза, вероятно, доставляла интенсивная солнечная радиация (главным образом ультрафиолетовая), падавшая на Землю до того, как образовался слой озона, который стал задерживать большую ее часть. По мнению Опарина, разнообразие находившихся в океанах простых соединений, площадь поверхности Земли, доступность энергии и масштабы времени позволяют предположить, что в океанах постепенно накопились органические вещества и образовался тот "первичный бульон", в котором могла возникнуть жизнь. Эта идея была не нова: в 1871 г. сходную мысль высказал Дарвин: "Часто говорят, что все необходимые для создания живого организма условия, которые могли когда-то существовать, имеются и в настоящее время. Но если (ох, какое это большое "если") представить себе, что в каком-то небольшом теплом пруду, содержащем всевозможные аммонийные и фосфорные соли, при наличии света, тепла, электричества и т.п. образовался бы химическим путем белок, готовый претерпеть еще более сложные превращения, то в наши дни такой материал непрерывно пожирался бы или поглощался, чего не могло случиться до того, как появились живые существа".

В 1953 г. Стэнли Миллер в ряде экспериментов моделировал условия, предположительно существовавшие на первобытной Земле. В созданной им установке (рис. 24.1), снабженной источником энергии, ему удалось синтезировать многие вещества, имеющие важное биологическое значение, в том числе ряд аминокислот, аденин и простые сахара, такие как рибоза. После этого Орджел в Институте Солка в сходном эксперименте синтезировал нуклеотидные цепи длиной в шесть мономерных единиц (простые нуклеиновые кислоты).

Позднее возникло предположение, что в первичной атмосфере в относительно высокой концентрации содержалась двуокись углерода. Недавние эксперименты, проведенные с использованием установки Миллера, в которую, однако, поместили смесь СО2 и Н2О и только следовые количества других газов, дали такие же результаты, какие получил Миллер. Теория Опарина завоевала широкое признание, но она оставляет нерешенными проблемы, связанные с переходом от сложных органических веществ к простым живым организмам. Именно в этом аспекте теория биохимической эволюции предлагает общую схему, приемлемую для большинства современных биологов. Однако они не пришли к единому мнению о деталях этого процесса.

Опарин полагал, что решающая роль в превращении неживого в живое принадлежала белкам. Благодаря амфотерности белковых молекул они способны к образованию коллоидных гидрофильных комплексов — притягивают к себе молекулы воды, создающие вокруг них оболочку. Эти комплексы могут обособляться от всей массы воды, в которой они суспендированы (водной фазы), и образовывать своего рода эмульсию. Слияние таких комплексов друг с другом приводит к отделению коллоидов от водной среды — процесс, называемый коацервацией (от лат. coacervus-сгусток или куча). Богатые коллоидами коацерваты, возможно, были способны обмениваться с окружающей средой веществами и избирательно накапливать различные соединения, в особенности кристаллоиды. Коллоидный состав данного коацервата, очевидно, зависел от состава среды. Разнообразие состава "бульона" в разных местах вело к различиям в химическом составе коацерватов и поставляло таким образом сырье для "биохимического естественного отбора".

Предполагается, что в самих коацерватах входящие в их состав вещества вступали в дальнейшие химические реакции; при этом происходило поглощение коацерватами ионов металлов и образование ферментов. На границе между коацерватами и внешней средой выстраивались молекулы липидов (сложные углеводороды), что приводило к образо-ванию примитивной клеточной мембраны, обеспечивавшей концерватам стабильность. В результате включения в коацерват предсуществующей молекулы, способной к самовоспроизведению, и внутренней перестройки покрытого липидной оболочкой коацервата могла возникнуть примитивная клетка. Увеличение размеров коацерватов и их фрагмента-ция, возможно, вели к образованию идентичных коацерватов, которые могли поглощать больше компонентов среды, так что этот процесс мог продолжаться. Такая предположительная последовательность событий должна была привести к возникновению примитивного самовоспроизводящегося гетеротрофного организма, питавшегося органическими веществами первичного бульона.

Хотя эту гипотезу происхождения жизни признают очень многие ученые, астроном Фред Хойл недавно высказал мнение, что мысль о возникновении живого в результате описанных выше случайных взаимодействий молекул "столь же нелепа и неправдоподобна, как утверждение, что ураган, пронесшийся над мусорной свалкой, может привести к сборке Боинга-747"[16].

24.2. Природа самых первых организмов

Данные, которыми мы сейчас располагаем, позволяют думать, что первые организмы были гетеротрофами, так как только гетеротрофы могли использовать имевшиеся в среде запасы энергии, заключенные в сложных органических веществах первичного бульона. Химические реакции, необходимые для синтеза питательных веществ, слишком сложны, поэтому они вряд ли могли возникнуть у самых ранних форм жизни.

Предполагается, что по мере образования в ходе "биохимической эволюции" более сложных органических веществ некоторые из них оказались способными использовать солнечную радиацию как источник энергии для синтеза новых клеточных материалов. Возможно, что включение этих веществ в уже существующие клетки позволило последним синтезировать новые клеточные материалы, так что им больше не надо было поглощать органические вещества — клетки стали автотрофными. Возрастание численности гетеротрофов должно было привести к уменьшению пищевых ресурсов первичного бульона, и возникшая конкуренция ускорила появление автотрофов.

Самые первые фотосинтезирующие организмы хотя и использовали в качестве источника энергии солнечную радиацию, были лишены метаболического пути, ведущего к образованию молекулярного кислорода. Полагают, что на более позднем этапе возникли организмы, способные к фотосинтезу с выделением кислорода, подобные современным сине-зеленым водорослям (см. разд. 3.2), и это привело к постепенному накоплению кислорода в атмосфере. Увеличение количества 02 в атмосфере и его ионизация с образованием озонового слоя уменьшили количество ультрафиолетовой радиации, достигающей Земли. Это привело к замедлению синтеза новых сложных веществ, но одновременно повысило устойчивость преуспевающих форм жизни. Изучение физиологии современных организмов выявило большое разнообразие биохимических путей, участвующих в связывании и освобождении энергии, которые, возможно, отражают первые эксперименты, проводившиеся природой на живых организмах.

Несмотря на все сказанное выше, проблема возникновения жизни остается нерешенной, и при всех огромных успехах биохимии ответы на вопросы носят умозрительный характер. Читателю был предложен в упрощенном виде сплав из имеющихся гипотез. Гипотезы, которая могла бы стать "руководящей" и превратиться во всеобъемлющую теорию, пока еще нет (см. Приложение, 2.1). Подробности перехода от сложных неживых веществ к простым живым организмам покрыты тайной.

24.3. Общие выводы о "теориях" возникновения жизни

Многие из этих "теорий" и предлагаемые ими объяснения существующего разнообразия видов используют одни и те же данные, но делают упор на разные их аспекты. Научные теории могут быть сверхфантастическими, с одной стороны, и сверхскептическими — с другой. Теологические соображения тоже могут найти себе место в этих рамках в зависимости от религиозных взглядов их авторов. Одним из главных пунктов разногласий, даже еще в додарвиновские времена, был вопрос о соотношении между научными и теологическими взглядами на историю жизни.

Схемы А-Д на рис. 24.2 просто отображают теории, гипотезы или верования относительно происхождения жизни, тогда как схемы Е и Ж представляют собой попытку объединить некоторые аспекты теорий Б, В и Г в нечто целостное, приемлемое для многих людей. Наука и религия на практике не обязательно взаимно исключают друг друга, о чем свидетельствует число ученых, придерживающихся религиозных убеждений.

Рис. 24.2 Схемы, различных теорий о происхождении жизни и видообразовании

24.4. Теория эволюции

Теория эволюции занимает особое место в изучении истории жизни. Она стала той объединяющей теорией, которая служит фундаментом для всей биологии. Эволюция подразумевает всеобщее постепенное развитие, упорядоченное и последовательное. Применительно к живым организмам эволюцию можно определить как "развитие сложных организмов из предсуществующих более простых организмов с течением времени".

Представление об эволюции ведет свое начало не от Дарвина с его книгой "Происхождение видов". Еще задолго до Дарвина попытки человека объяснить очевидное разнообразие окружающих его живых организмов парадоксальным образом привлекли его внимание к чертам структурного и функционального сходства между ними. Выдвигались различные эволюционные гипотезы, чтобы объяснить это сходство, и такие идеи сами "эволюционировали" по мере развития науки со времен Дарвина.

История развития эволюционной теории (табл. 24.1) показывает, что концепция непрерывности или постепенного развития более сложных видов из предсуществующих более простых форм возникла у ряда философов и естествоиспытателей еще до формального провозглашения в начале XIX в. эволюционных гипотез.

Таблица 24.1. История эволюционных идей

24.4.1. Теория эволюции Ламарка

Французский биолог Ламарк в 1809 г. выдвинул гипотезу о механизме эволюции, в основе которой лежали две предпосылки: упражнение и неупражнение частей организма и наследование приобретенных признаков. Изменения среды, по его мнению, могут вести к изменению форм поведения, что вызовет необходимость использовать некоторые органы или структуры по-новому или более интенсивно (или, наоборот, перестать ими пользоваться). В случае интенсивного использования эффективность и (или) величина органа будет возрастать, а при неиспользовании может наступить дегенерация и атрофия. Эти признаки, приобретенные индивидуумом в течение его жизни, согласно Ламарку, наследуются, т.е. передаются потомкам.

С точки зрения ламаркизма, длинная шея и ноги жирафа — результат того, что многие поколения его некогда коротконогих и короткошеих предков питались листьями деревьев, за которыми им приходилось тянуться все выше и выше. Незначительное удлинение шеи и ног, происходившее в каждом поколении, передавалось следующему поколению, пока эти части тела не достигли своей нынешней длины. Перепонки между пальцами у водоплавающих птиц и форму тела камбалы объясняли таким же образом. Перепонки возникли в результате постоянного раздвигания пальцев и растягивания кожи между ними при плавании в поисках пищи или для спасения от хищников, а уплощенное тело — из-за лежанья на боку на мелководье. Хотя теория Ламарка способствовала подготовке почвы для принятия эволюционной концепции, его взгляды на механизм изменения никогда не получили широкого признания.

Однако Ламарк был прав, подчеркивая роль условий жизни в возникновении фенотипических изменений у данной особи. Например, занятия физкультурой увеличивают объем мышц, но хотя эти приобре-тенные признаки затрагивают фенотип, они не являются генетическими и, не оказывая влияние на генотип, не могут передаваться потомству. Для того чтобы доказать это, Вейсман на протяжении многих последовательных поколений отрезал мышам хвосты. По теории Ламарка вынужденное неупотребление хвостов должно было бы привести к их укорочению у потомков; однако этого не произошло. Вейсман постулировал, что признаки, приобретаемые сомой (телом) и приводящие к изменению фенотипа, не оказывают прямого воздействия на половые клетки (гаметы), с помощью которых признаки передаются следующему поколению. Его теория непрерывности зародышевой плазмы" была исторически необходима, для того чтобы стало возможным признание наследования генетических особенностей при половом размножении.

24.4.2. Дарвин, Уоллес и происхождение видов в результате естественного отбора

Чарлз Дарвин родился в 1809 г. Он был сыном состоятельного врача и, подобно многим великим людям, вначале как ученый ничем особенно не выделялся. В 1831 г. он принял предложение отправиться в качестве натуралиста (без жалованья) в путешествие на военном корабле "Бигль", который уходил на пять лет в море для проведения топографических съемок у восточного побережья Южной Америки. "Бигль" возвратился в Фалмут в октябре 1836 г., проделав путь вдоль берегов Чили, через Галапагосские острова, Таити, Новую Зеландию, Тасманию и Южную Африку. Большую часть этого времени Дарвин занимался геологическими исследованиями; однако во время пятинедельного пребывания на Галапагосских островах его внимание привлекло сходство между флорой и фауной этих островов и материка. Особенно его заинтересовало распространение черепах и вьюрков (см. разд. 24.7.2). Он собрал множество данных об изменчивости организмов, которые убедили его в том, что виды нельзя считать неизменяемыми. После возвращения в Англию Дарвин занялся изучением практики разведения голубей и других домашних животных, что привело его к концепции искусственного отбора, однако он все еще не мог представить себе, каким образом отбор мог бы действовать в природных условиях. В 1778 г. священник Томас Мальтус опубликовал свой труд "Трактат о народонаселении", в котором ярко обрисовал, к чему мог бы привести рост населения, если бы он ничем не сдерживался. Дарвин перенес его рассуждения на другие организмы и обратил внимание на то, что несмотря на их высокий рупродуктивный потенциал численность популяций остается относительно постоянной. Сопоставляя огромное количество сведений, он начал понимать, что в условиях интенсивной конкуренции между членами популяции любые изменения, благоприятные для выживания в данных условиях, повышали бы способность особи размножаться и оставлять плодовитое потомство, а неблагоприятные изменения, очевидно, невыгодны, и у обладающих ими организмов шансы на успешное размножение понижались бы. Эти соображения послужили остовом для теории эволюции путем естественного отбора, сформулированной Дарвином в 1839 г. В сущности, наибольший вклад Дарвина в науку заключается не в том, что он доказал существование эволюции, а в том, что он объяснил, как она может происходить.

Тем временем другой естествоиспытатель, Альфред Рассел Уоллес, много путешествовавший по Южной Америке и островам Юго-восточной Азии и тоже читавший Мальтуса, пришел к тем же выводам о естественном отборе, что и Дарвин.

В 1858 г. Уоллес изложил свою теорию на 20 страницах и послал их Дарвину. Это стимулировало и ободрило Дарвина, и в июле 1858 г. Дарвин и Уоллес выступили с докладами о своих идеях на заседании Линнеевского общества в Лондоне. Спустя год с небольшим, в ноябре 1859 г., Дарвин опубликовал "Происхождение видов путем естественного отбора". Все 1250 экземпляров книги были проданы в первый же день, и говорят, что по своему воздействию на человеческое мышление она уступала только Библии.

24.5. Естественный отбор

Согласно Дарвину и Уоллесу, механизмом, с помощью которого из предсуществовавших видов возникают новые виды, служит естественный отбор. Эта гипотеза (или теория) основана на трех наблюдениях и двух выводах, которые можно сформулировать следующим образом:

Наблюдение 1. Особи, входящие в состав популяции, обладают большим репродуктивным потенциалом.

Наблюдение 2. Число особей в каждой данной популяции примерно постоянно.

Вывод 1. Многим особям не удается выжить и оставить потомство. В популяции происходит "борьба за существование".

Наблюдение 3. Во всех популяциях существует изменчивасть.

Вывод 2. В "борьбе за существование" те особи, признаки которых наилучшим образом приспособлены к условиям жизни, обладают "репродуктивным преимуществом" и производят больше потомков, чем менее приспособленные особи.

Вывод 2 содержит гипотезу о естественном отборе, который может служить механизмом эволюции.

24.5.1. Доказательства существования естественного отбора

Наблюдение 1. Мальтус привлек внимание к репродуктивному потенциалу человека и отметил, что численность народонаселения возрастает по экспоненте (см. разд. 12.6.3). Способность к размножению свойственна всему живому и представляет собой ту основную силу, которая обеспечивает сохранение вида. Это относится к самым разным организмам (табл. 24.2). Если бы каждая женская гамета была оплодотворена и развилась в половозрелую особь, Земля через несколько дней оказалась бы перенаселенной.

Таблица 24. 2. Репродуктивный потенциал некоторых видов

Наблюдение 2. Численность всех популяций ограничивается или контролируется различными факторами среды, такими как пищевые ресурсы, пространство и свет. Размеры популяции возрастают до тех пор, пока среда еще может выдерживать их дальнейшее увеличение, после чего достигается некое равновесие. Численность колеблется вблизи этого равновесного уровня (см. разд. 12.6.3). Таким образом, величина популяции обычно остается относительно постоянной в течение периода времени, продолжительность которого зависит от продолжительности жизненного цикла данного организма.

Вывод 1. Непрерывная конкуренция между индивидуумами за факторы среды приводит к "борьбе за существование". Происходит ли конкуренция в пределах одного вида (внутривидовая конкуренция) или между представителями разных видов (межвидовая конкуренция), не имеет значения в смысле ее влияния на численность популяции (см. разд. 12.6.5), но в любом случае некоторые организмы не смогут выжить или оставить потомство.

Наблюдение 3. Изучение жуков в студенческие годы в Кембридже, наблюдения, сделанные во время путешествия на "Бигле", и знания, приобретенные при разведении и селекции голубей с целью выработки определенных признаков, убедили Дарвина в важном значении внутривидовой изменчивости. А адаптивное значение межвидовой изменчивости, обнаруженной у галапагосских вьюрков (род Geospiza), дало Дарвину ключ к его второму выводу. Материалы, собранные Уоллесом на Малайском архипелаге, подтверждали существование межпопуляционных различий. Однако Дарвин и Уоллес не смогли выявить источники всех этих форм изменчивости. Вопрос оставался неясным до тех пор, пока Мендель не открыл корпускулярную природу наследственности и не показал, каким образом сохраняются генетические различия.

Вывод 2. Поскольку все особи в пределах данной популяции подвержены изменчивости и поскольку ясно, что неизбежна "борьба за существование", из этого следует, что особи, обладающие определенны-ми признаками, будут более приспособлены к тому, чтобы выжить и оставить потомство. Решающий фактор, определяющий выживание, — это приспособленность к среде. Любое, пусть самое незначительное физическое, физиологическое или поведенческое изменение, дающее одному организму преимущество перед другим, будет действовать в "борьбе за существование" как селективное преимущество. (Термин "селективное преимущество" имеет не столь эмоциональную окраску, как термин "выживание наиболее приспособленных", созданный философом и социологом Гербертом Спенсером.) Благоприятные изменения будут передаваться следующим поколениям, а неблагоприятные отметаются (элиминируются) отбором, так как они невыгодны организму. Действуя таким образом, естественный отбор ведет к повышению "мощности" вида, а в филогенетическом плане — обеспечивает его выживание (если условия среды остаются постоянными). Вся суть теории естественного отбора Дарвина и Уоллеса в наиболее сжатом виде выражена самим Дарвином:

"Так как рождается гораздо больше особей каждого вида, чем может выжить, и так как между ними поэтому часто возникает борьба за существование, то из этого следует, что любое существо, если оно хотя бы незначительно изменится в направлении, выгодном для него в сложных и нередко меняющихся условиях его жизни, будет иметь больше шансов выжить и, таким образом, будет сохраняться естественным отбором. В силу действия закона наследственности всякая сохраненная отбором разновидность будет размножаться в своей новой, видоизмененной форме".

Теория эволюции, сформулированная Дарвином, обросла множеством неверных представлений; поэтому необходимо сделать следующие замечания:

1. Дарвин не пытался объяснить возникновение жизни на Земле; его интересовало, каким образом из существующих видов могут возникать новые виды.

2. Естественный отбор — это не просто негативная, разрушающая сила; он может быть механизмом, с помощью которого в популяцию вносятся позитивные новшества (см. разд. 25.5). В процессе популяризации идеи "борьбы за существование" распространились неудачные выражения, такие как "выживание наиболее приспособленных" и "устранение неприспособленных", введенные философом Гербертом Спенсером и подхваченные тогдашней прессой.

3. Упрощенная, слишком прямолинейная трактовка прессой концепции о "происхождении человека от обезьяны" болезненно задевала чувства как клерикальных, так и мирских слоев общества. Церковь рассматривала это как оскорбление ее учения о том, что бог создал человека "по своему образу и подобию", а общество было возмущено принижением "высокого" положения человека в царстве животных.

4. Явное противоречие между описанным в Книге Бытия сотворением Вселенной за шесть дней и концепцией постепенного формирования все новых видов еще более обострилось после заседания Британской ассоциации по распространению научных знаний, состоявшегося в июне 1860 г. На этом заседании епископ Оксфордский Сэмюэль Уилберфорс неистово обрушился на выводы Дарвина, изложенные в "Происхождении видов", но, поскольку он не был биологом, его выступление страдало неточностями. Заключая свою речь, епископ обратился к одному из защитников дарвиновской теории-профессору Томасу Гексли — с вопросом, считает ли он себя связанным с обезьяньими предками через дедушку или бабушку. В ответ на это Гексли изложил основные идеи Дарвина и указал на искажения, допущенные Уилберфорсом. В заключение он дал понять, что предпочел бы иметь своим предком обезьяну, чем "находиться в родстве с человеком, который использует большие таланты для того, чтобы затемнять истину". Эта досадная дискуссия продолжалась и известна под названием "Книга Бытия против Эволюции". Профессор Р. Дж. Берри охарактеризовал крайние группировки в этих дебатах следующим образом:

а) те, кто преклоняется перед учеными и считает, что библейская история опровергнута;

б) те, кто остается под влиянием Священного писания и собственной его интерпретации и закрывает глаза на тот факт, что творение господа бога можно изучать научными методами.

24.6. Современные представления об эволюции

Теория эволюции, предложенная Дарвином и Уоллесом, была расширена и разработана в свете современных данных генетики, палеонтологии, молекулярной биологии, экологии и этологии и получила название неодарвинизма. Неодарвинизм можно определить как теорию органической эволюции путем естественного отбора признаков, детерминированных генетически.

Термин "эволюция" может означать как сам этот процесс, так и его результат; соответственно разные аспекты неодарвинизма опираются на доказательства разного типа. Для того чтобы признать сформулированную выше неодарвинистскую эволюционную теорию, необходимо:

1) установить факт изменения форм жизни во времени (эволюция в прошлом);

2) выявить механизм, производящий эволюционные изменения (естественный отбор генов);

3) продемонстрировать эволюцию, происходящую в настоящее время ("эволюция в действии").

Свидетельствами эволюции, происходившей в прошлом, служат ископаемые остатки организмов и стратиграфия. Данные о механизме эволюции получают путем экспериментальных исследований и наблюдений, касающихся естественного отбора наследуемых признаков (например, отбора по окраске раковин у Сераеа; см. разд. 25.5.1) и механизма наследования, демонстрируемого классической генетикой (работы Менделя на горохе и др). Наконец, сведения о действии этих процессов в наше время дает изучение популяций современных организмов, например исследование видообразования у серебристой чайки (см. разд. 25.8.4), а также результаты искусственного отбора и генной инженерии, такие как создание новых сортов пшеницы или получение моноклональных антител.

Не существует пока твердо установленных законов эволюции; у нас есть лишь хорошо подкрепленные фактическими данными гипотезы, которые в совокупности составляют достаточно обоснованную теорию. Преждевременное принятие современных концепций как неких догматических истин на достигнутом сейчас уровне, равно как и на любом уровне научного исследования, может подавить интеллектуальный рост и поиски истины. Некритическое принятие ряда представлений эволюционной теории служит тому примером. Некоторые из событий, приводимых в качестве доказательств эволюционной теории, могут быть воспроизведены в лаборатории, однако это не значит, что они действительно имели место в прошлом; они просто свидетельствуют о возможности таких событий. В современных научных дискуссиях об эволюции обсуждается не самый факт ее существования, а то, что она происходит путем естественного отбора случайно возникающих мутаций.

24.7. Подтверждения теории эволюции

Сведения, подтверждающие современные представления об эволюции, поступают из разных источников, среди которых главное место занимают палеонтология, биогеография, систематика, селекция растений и животных, морфология, изучение адаптивной радиации, сравнительная эмбриология и сравнительная биохимия.

Большая часть данных, приводимых в этой главе, не была доступна Дарвину и Уоллесу в то время, когда они публиковали свои статьи о происхождении видов путем естественного отбора. Многие великие ученые обладают большими способностями к индукции, чем к дедукции, основанной на наблюдении и эксперименте, однако у Дарвина и Уоллеса, по-видимому, имелось удачное сочетание того и другого. Дарвин так пишет о совмещении этих двух подходов:

"В октябре 1838 г., т.е. спустя 15 месяцев после того, как я начал свое систематическое исследование, я взялся читать просто для развлечения работу Мальтуса о народонаселении, и поскольку длительные наблюдения над жизнью животных и растений вполне подготовили меня к тому, чтобы оценить происходящую повсеместно борьбу за существование, я вдруг понял, что в таких условиях благоприятные изменения должны сохраняться, а неблагоприятные — отметаться. Результатом всего этого должно быть формирование новых видов. Итак, я, наконец, получил теорию, с которой можно работать".

Представленные здесь данные в значительной мере подтверждают теорию эволюции путем естественного отбора, изложенную в разд. 24.5, хотя и не могут быть бесспорными доказательствами. Эти данные получены в разных областях знания, и их интерпретация во всех случаях исходит из предположения о достоверности принятой здесь концепции эволюции. Большая часть этих данных подтверждает доводы в ее пользу, полученные из других источников. Среди них немало также доказательств, в свою очередь нуждающихся в подтверждении, а также исключений или сведений, которым можно дать иную интерпретацию; однако концепция эволюции в широком смысле основана на огромном количестве научных сведений, которые на нашем уровне изложения трудно представить в понятной и притом совершенно свободной от догматизма форме.

24.7.1. Палеонтология

Палеонтология занимается изучением ископаемых остатков, т. е. любых сохранившихся в земной коре остатков, предположительно принадлежавших каким-либо живым организмам. Это могут быть целые организмы, твердые скелетные структуры, наружные и внутренние ядра, окаменелости, отпечатки, следы и копролиты (окаменевшие экскременты) (табл. 24.3).

Таблица 24. 3. Типы ископаемых остатков, их образование и примеры

Одних лишь ископаемых данных недостаточно для обоснования какой-либо эволюционной теории, однако они подтверждают факт прогрессивного возрастания сложности организмов и отвергают представление о неизменяемости видов. Ископаемые остатки были хорошо известны еще до того, как мысль об эволюции получила всеобщее признание. Их считали либо остатками существ, сотворенных раньше других, либо артефактами, помещенными в горные породы богом. Большую часть найденных до сих пор остатков можно распределить по тем же самым таксономическим группам (типам и классам), что и ныне живущие виды, однако вопрос о том, являются ли они предками современных форм, можно обсуждать, но доказать с помощью одной лишь палеонтологии ничего нельзя.

В самых древних породах, содержащих ископаемые остатки, встречаются организмы очень немногих типов, и все они имеют простое строение. Более молодые породы содержат более разнообразные ископаемые остатки со все более сложным строением. Во всей палеонтологической летописи многие виды, появляющиеся на каком-либо стратиграфическом уровне, на более позднем уровне исчезают. В эволюционном смысле это истолковывают как возникновение и вымирание видов в соответствующие эпохи.

Геофизические данные указывают на то, что географические области и климатические условия изменялись на всем протяжении истории Земли. Поскольку каждый организм приспособлен к определенной среде, непрерывно изменяющиеся условия могли благоприятствовать возникновению некоего механизма эволюционного изменения, что позволяет объяснить прогрессивные изменения в строении организмов, отраженные в палеонтологической летописи. Экологические соображения тоже согласуются с палеонтологическими данными: так, например, растения появились на суше раньше, чем животные, а насекомые — раньше чем опыляемые ими растения.

Одно из главных возражений против использования ископаемых остатков для доказательства эволюции — отсутствие непрерывности в палеонтологической летописи. Разрывы в ней ("недостающие звенья") считают веским доводом против теории образования новых форм путем постепенного изменения. Однако существует ряд соображений, позво-ляющих объяснить неполноту палеонтологических данных:

1) мертвые организмы быстро разлагаются;

2) мертвые организмы поедаются животными, питающимися падалью;

3) животные с мягким телом плохо поддаются фоссилизации;

4) лишь небольшая часть особей погибла в условиях, благоприятных для фоссилизации;

5) обнаружена только часть ископаемых остатков. Данные в пользу эволюционного процесса пополняются по мере нахождения все большего числа возможных "недостающих звеньев" — либо ископаемых остатков, таких как сеймурия (амфибии → рептилии), археоптерикс (рептилии → птицы) и циногнатус (рептилии → млекопитающие), либо ныне живущих, как, например, Peripatus (см. рис. 24.18) и латимерия, близкие по своему строению к вымершим формам.

Возможно также, что новые виды возникали внезапно и что промежуточных форм не существовало. Элдредж и Гоулд описали процесс, позволяющий объяснить внезапное появление некоторых видов в палеонтологической летописи. По их мнению, скорости эволюции варьируют и некоторые новые виды возникают очень быстро, что и приводит к неполноте палеонтологической летописи. Эти "скачки" в эволюционной последовательности породили термин "скачкообразная эволюция". Сам Дарвин обсуждал такую возможность и написал в "Происхождении видов": "Я не думаю, что этот процесс [видообразование]... происходит непрерывно; гораздо более вероятно, что каждая форма долгое время остается неизменной, а затем вновь претерпевает модификацию".

Палеонтологическая история лошади

Эволюция лошади служит одним из лучших примеров филогении, основанной на почти полном палеонтологическом материале из североамериканских осадочных отложений от нижнего эоцена до настоящего времени.

Самые первые непарнокопытные появились 54 млн. лет назад; к современным представителям непарнокопытных относятся лошади, тапиры и носороги. Самое древнее животное, напоминающее лошадь, остатки которого обнаружены в палеонтологической летописи, принадлежало к роду Нуrасоtherium, широко распространенному по всей Северной Америке и Европе в раннем эоцене. К началу олигоцена оно сохранилось только в Северной Америке. Это было небольшое субтильное животное, приспособленное к бегу. Его короткие тонкие ноги оканчивались вытянутыми ступнями, а пальцы располагались почти вертикально. На передних ногах имелось по четыре, на задних — по три пальца. Резцы были небольшими, а коренные зубы имели низкую коронку с округлыми бугорками, покрытыми эмалью.

Рис. 24.3. Фотография ископаемого трилобита из кембрийских отложений

В предполагаемый эволюционный ряд лошадей от Hyracotherium до Equus входит не менее 12 родов и несколько сот видов. Главные направления в эволюции лошадей касались передвижения и питания. Они отражали адаптацию к изменявшимся условиям среды и включали следующие тенденции:

1) увеличение размеров тела;

2) удлинение ног и, в частности, стопы;

3) редукцию боковых пальцев;

4) удлинение и утолщение третьего пальца;

5) выпрямление спины и увеличение ее жесткости;

6) совершенствование органов чувств;

7) увеличение и усложнение головного мозга (связанное с развитием органов чувств);

8) увеличение резцов в ширину;

9) замещение ложнокоренных зубов коренными;

10) удлинение зубов;

11) увеличение высоты коронки коренных зубов;

12) укрепление зубов благодаря развитию цемента между складками;

13) увеличение поверхности зубов благодаря развитию складок эмали.

На рис. 24.4 представлено прогрессивное развитие лошади в кайнозое; в качестве примеров выбраны роды, доминирующие в данной геологической эпохе. Однако нет данных, которые позволяли бы утверждать, что эти формы связаны прямым родством.

Рис. 24.4. Эволюция предков современной лошади

Значение последовательного ряда форм, показанного на рис. 24.4, состоит в том, что он служит подтверждением теории прогрессивного развития гомологичных структур, в данном случае конечностей и зубов. Каждый из видов на рис. 24.4 соответствует некой стадии развития, которая процветала в течение нескольких миллионов лет (судя по обилию ископаемых остатков), прежде чем вымерла. Вымирание одного вида не означало, однако, исчезновения линии всего семейства. Как показывают ископаемые данные, место вымершего вида всегда занимал другой, близко родственный ему вид. Поскольку все виды, составляющие последовательность, обладают структурным и экологическим сходством, это подкрепляет теорию об эволюции путем видоизменения. Другие ископаемые остатки, найденные в тех же слоях, свидетельствуют об изменявшихся климатических условиях; это вместе с другими данными позволяет считать, что каждый вид был приспособлен к преобладавшим в его время условиям.

Эволюция предков лошади — это не постепенный переход, равномерно распределенный во времени и пространстве, да и палеонтологическую летопись нельзя считать полной. По-видимому, от линии, представленной на рис. 24.4, отходило несколько боковых ветвей, но все они вымерли. Все современные лошади, очевидно, происходят от Pliohippus. Современный род Equus возник в Северной Америке в плейстоцене и мигрировал в Евразию и Африку, где он дал начало зебрам и ослам, а также современной лошади. Удивительно то, что лошади, просуществовав в Северной Америке миллионы лет, вымерли там несколько тысяч лет назад, в период, совпавший с появлением человека. Рисунки, сохранившиеся на стенах пещер в других частях земного шара, указывают на то, что в самом начале лошадей, по-видимому, использовали в пищу. Лошади были вторично интродуцированы в Северную Америку испанцами почти 500 лет назад.

24.7.2. Географическое распространение

Все организмы в большей или меньшей степени приспособлены к своей среде. Если абиотические и биотические факторы (см. разд. 12.2), имеющиеся в определенном местообитании, могут обеспечить существование какого-то вида в одной географической области, то можно было бы ожидать, что этот вид будет обнаружен в аналогичном местообитании и в другой сходной географической области, например львы — в африканских саваннах и в южноамериканской пампе. Однако на самом деле это не так. Распространение растений и животных на земном шаре носит прерывистый характер. Это нередко обусловлено экологическими факторами, однако данные об успешной колонизации новых местообитаний растениями и животными, интродуцированными в них человеком, позволяют думать, что в этом участвуют наряду с экологической адаптацией и какие-то иные факторы. Кроликов в Австралии не было, но быстрое увеличение их численности после того, как они были завезены туда человеком, указывает на то, что австралийские местообитания им подходят. Сходными примерами служат факты распространения человеком домашних животных и культурных растений, таких как овцы, кукуруза, картофель и пшеница. Рациональное объяснение прерывистого распространения организмов основано на концепции, согласно которой виды возникают в какой-то данной области, а затем расселяются из нее. Степень расселения зависит от того, насколько успешно сможет обосноваться данный организм в новых местах, от эффективности механизма его расселения и от наличия или отсутствия естественных преград, таких как океаны, горные хребты и пустыни. Наиболее приспособлены для распространения через сушу и моря, по-видимому, споры и семена, переносимые ветром, и летающие насекомые.

В противоположность этому несмотря на то, что организмы, как правило, ограничены в своем распространении определенными частями земного шара, во многих случаях близко родственные формы обитают в сильно удаленных друг от друга областях; например, три современных вида двоякодышащих рыб (Dipnoi) встречаются порознь в тропических областях Южной Америки (Lepidosiren), Африки (Protopterus) и Австралии (Neoceratodus); верблюды и ламы (сем. Camelidae) живут в Северной Америке, Азии и Южной Америке; а еноты широко распространены в Северной и Южной Америке, но обитают также в небольшом районе Юго-Восточной Азии. Судя по ископаемым данным, в прошлом эти животные были распространены гораздо шире, чем в наши дни.

Все эти сведения не имеют непосредственного значения для эволюционной теории, однако они указывают на то, что распределение суши на земном шаре не всегда было таким, как сейчас.

Прежде считалось, что материки и океаны всегда занимали такое положение, какое они занимают теперь. Ранние геологи, такие как Хаттон и Лайель (см. табл. 24.1), полагали, что осадочные породы образовались в результате периодических поднятий и опусканий уровня моря. Позднее возникло представление о том, что в прошлом на земном шаре существовали два больших континента: Лавразия — в Северном полушарии и Гондвана — в Южном; эти два массива были соединены обширными мостами суши, по которым могли мигрировать и расселяться растения и животные. Позже в результате геологических исследований эта точка зрения несколько изменилась, и в настоящее время общепринятой стала теория дрейфа континентов, основанная на тектонике литосферных плит. Гипотезу о дрейфе континентов впервые выдвинул Снайдер в 1858 г., а затем в конце XIX в. развили Тэйлор в Америке и Вегенер в Германии. Вегенер считал, что в карбоне Лавразия и Гондвана составляли единый массив суши, названный им Пангеей (греч. "вся земля"), который "плавал" в более плотном расплавленном внутреннем веществе Земли. В настоящее время, однако, принято считать, что континенты раздвинулись под действием глубинных конвективных течений, направленных вверх и в стороны и тянущих за собой плиты, на которых плавают континенты. Эта гипотеза позволяет объяснить непрерывное перемещение массивов суши и современное распространение таких животных, как, например, двоякодышащие рыбы (рис. 24.5).

Рис. 24.5. А. Относительное расположение Южной Америки. Африки и Австралии на ранних стадиях дрейфа континентов, указывающее на близость областей, в которых, возможно, возникли двоякодышащие рыбы. Б. Современные ареалы двоякодышащих

Что касается верблюдов и лам, то, как полагают, они происходят от общего предка, который, судя по ископаемым находкам, возник в Северной Америке. В плейстоцене этот предок распространился на юг, перейдя по Панамскому перешейку в Южную Америку, и на север, проникнув в Азию до того, как в результате изменений уровня моря она была отделена от Северной Америки (рис. 24.6). Предполагается, что на протяжении всего этого времени в группе Camelidae происходили прогрессивные изменения, приведшие к образованию двух родов — Camelus и Lama — в краевых областях их плейстоценовой миграции. В ископаемых остатках, находимых по всей Северной Америке, в Азии и в северных областях Африки, были обнаружены формы, промежуточные между современными верблюдами и ламами. Как показывают палеонтологические данные, другие представители Camelidae в других частях земного шара вымерли в конце последнего оледенения.

Рис. 24.6. Распространение современных представителей Camelidae — верблюдов в Азии и в Северной Африке и лам в Южной Америке. Судя по ископаемым находкам, в плейстоцене Camelidae были распространены по всей Северной и всей Южной Америке, в значительной части Азии и на севере Африки. Толстыми черными стрелками указаны возможные пути миграции. (По Matthews, Climate of evolution. 1938, vol. 1, 2nd ed., NY Acad, of Sci.)

Другим примером прерывистого распространения, возникшего в результате географической изоляции, служат однопроходные и сумчатые австралийской области. Как полагают, Австралия откололась от остального массива суши в конце юры, вскоре после появления примитивных млекопитающих. Млекопитающих делят на три подкласса: однопроходных (Monotremata) сумчатых (Marsupialia) и плацентарных (Eutheria). В австралийской области развивались только две первые группы. Здесь они существуют, претерпев адаптивную радиацию, в результате которой сложилась характерная австралийская фауна, представленная однопроходными Tachyglossus и Zaglossus (ехидны и проехидны) и Ornithorhynchus (утконос) и 24 родами сумчатых. В других областях земного шара возникли также более высокоразвитые плацентарные млекопитающие. Видимо, они по мере своего распространения по континентам вытесняли более примитивных однопроходных и сумчатых из их экологических ниш и остановились лишь там, где их дальнейшему раселению помешали географические преграды, как на пути в Австралию.

Все изложенное можно вкратце свести к следующему:

1) виды возникали в какой-то определенной области;

2) они расселялись за пределы этой области;

3) большинство видов могло расселяться только в том случае, если массивы суши располагались достаточно близко один от другого;

4) отсутствие в какой-либо области более высокоорганизованных форм обычно указывает на то, что она отделилась от родины этих форм до возникновения последних.

Ни один из приведенных выше фактов не позволяет объяснить механизм возникновения видов, однако все они указывают на то, что разные группы возникали в разное время и в разных областях. Палеонтологическая летопись дает представление о направлениях, в которых происходило постепенное изменение этих организмов, но она опять-таки не содержит никаких указаний на возможный механизм такого изменения.

О вероятном механизме возникновения видов в результате естественного отбора можно говорить на основании распространения растений и животных на океанических островах. И Уоллеса, и Дарвина поразило огромное разнообразие видов, обитающих на таких группах островов, как Гавайские и Галапагосские острова. Как показывают геологические данные, эти острова образовались в результате вулканической активности, поднявшей их со дна океана, так что они никогда не имели прямой географической связи ни с каким массивом суши. Найденные на этих островах растения были, по всей вероятности, занесены туда ветром в виде спор и семян или по воде в виде плавучих семян и растительной массы. Водные и полуводные животные, как полагают, были принесены морскими течениями, а наземные организмы приплыли на бревнах или на плавучих скоплениях растений. Птицам, летучим мышам и летающим насекомым заселить эти острова было значительно проще.

Галапагосские острова находятся в Тихом океане, на экваторе, на расстоянии почти 1000 км от Эквадора и образуют архипелаг, описанный более подробно в разд. 25.8.3. В 1835 г., когда Дарвин впервые посетил эти острова, его внимание привлекло сходство обитающих на них видов с видами, населяющими ближайший континент; аналогичное сходство островных и материковых видов он обнаружил на островах Зеленого мыса, лежащих вблизи побережья Западной Африки. Однако на океанических островах растения и животные были в большинстве случаев заметно крупнее. Это можно объяснить отсутствием здесь крупных, более высокоорганизованных доминантных видов, с которыми более мелким родичам островных видов приходилось конкурировать на континенте. Например, слоновая черепаха (Geochelone elephantopus), которая питается имеющейся на островах обильной растительностью, достигла, вероятно, своих гигантских размеров — почти 2 м длины и 260 кг веса — благодаря отсутствию конкуренции со стороны различных млекопитающих, населяющих континент. Дарвин заметил также обилие на Галапагосских островах игуан, которые опять-таки были значительно крупнее своих континентальных родичей. Ящерицы обычно живут на суше, однако на Галапагосских островах из обнаруженных там двух видов игуан один обитает в море. Водная форма — галапагосская игуана (Amblyrhyncus cristatus) — питается морскими водорослями и приспособлена к передвижению в воде благодаря уплощенному с боков хвосту и хорошо развитым перепонкам между пальцами на всех четырех конечностях (рис. 24.7). Предполагают, что конкуренция между наземными игуанами за пищу, пространство и брачного партнера создала давление отбора в пользу тех особей, у которых намечались изменения, благоприятные для жизни в водной среде. Этот механизм воздействия факторов среды на изменчивый генотип называют естественным отбором, и он уже был нами описан. Возможно, что именно в результате такого отбора постепенно сформировался морской вид игуан. Однако самое сильное влияние на мысли Дарвина о механизме возникновения видов оказало разнообразие адаптивных признаков у 13 видов вьюрков, обитающих на островах. В Эквадоре, т.е. на континенте, имелись вьюрки только одного типа, у которых клюв был приспособлен для раздробления семян. На Галапагосских островах обнаружено шесть главных типов клюва, каждый из которых приспособлен для определенного способа питания. Различные группы вьюрков, особенности их питания и число видов в каждой группе представлены на рис. 24.8.

Рис. 24.7. Гигантская морская игуана Галапагосских островов

Рис. 24.8. А. Адаптивная радиация дарвиновых вьюрков (по Lack)

Рис. 24.8. Б. Самец кактусового вьюрка (Geospiza scan dens)

Дарвин предположил, что острова были колонизированы группой вьюрков с континента. Здесь они хорошо прижились, и неизбежная конкуренция, возникшая в результате роста их численности, а также наличие незанятых экологических ниш благоприятствовали освоению разнообразных ниш теми формами, у которых были соответствующие адаптивные вариации. Видовые особенности сводятся к небольшим различиям в размерах тела, окраске оперения и форме клюва. Несколько видов встречаются на всех крупных островах. Земляные и славковые вьюрки, которых считают самыми примитивными, живут на большей части островов. Насекомоядных древесных вьюрков и растительноядного древесного вьюрка нет на периферийных островах, а дятловые вьюрки обитают только на островах центральной группы. Современное распространение видов представляет большой интерес; согласно Лэку, его можно объяснить адаптивной радиацией и географической изоляцией. Например, на центральных островах обитает много видов, принадлежащих к разным группам (земляные, древесные, славковые и дятловые), а не к одной какой-то группе. Даже там, где обитают несколько видов из одной группы (как на периферийных островах), все они различаются по своим экологическим требованиям. Это соответствует принципу конкурентного исключения Гаузе (см. разд. 12.6), согласно которому два или большее число близко родственных видов могут занимать одну и ту же область только в том случае, если их экологические требования различны.

24.7.3. Классификация

Система классификации, описанная в Приложении 3, была создана Линнеем задолго до Дарвина и Уоллеса, но тем не менее она содержит кое-какие намеки в связи с проблемой происхождения видов и эволюции. Конечно, можно представить себе, что все виды, как ныне живущие, так и вымершие, были сотворены каждый в отдельности в какой-то отдельный момент времени или существовали всегда, однако структурное сходство между организмами, составляющее основу естественной филогенетической классификации, наводит на мысль о существовании эволюционного процесса. Черты сходства и различия между организмами можно объяснить как результат прогрессивной адаптации организмов в пределах каждой таксономической группы к определенным условиям среды на протяжении некоторого периода времени.

Специалисты по нумерической таксономии, занимающиеся главным образом сравнением фенотипических признаков, нашли возможным разработать фенетическую классификацию (см. Приложение 3), которая согласуется, насколько позволяют судить современные знания, с концепцией эволюции. Обе системы классификации могут иметь и самостоятельное значение как способы описания множества живых организмов, но в то же время они явно подсказывают мысль об эволюционном процессе.

24.7.4. Селекция растений и животных

Одним из самых ранних достижений человеческой цивилизации было выведение сортов растений и пород домашних животных от диких предков. Отбирая тех особей, которые обладали каким-либо желательным отклонением, например более крупными размерами или более приятным вкусом и запахом, человек сохранял эти признаки путем искусственного разведения с помощью избирательного размножения или опыления. В результате непрерывной селекции человек создал породы домашних животных и сорта культурных растений, которыми мы располагаем сейчас. Как показывают археологические данные, человек проявил большое искусство в разведении крупного рогатого скота, свиней и домашней птицы и в выращивании зерновых культур и некоторых овощей. До того как стали известны работы Менделя, теоретические основы генетики и селекции животных и растений оставались неясными, однако это не ограничивало практические усилия человека. Если перейти на генетическую терминологию, человек сохраняет гены, желательные для его целей, и элиминирует те, которые его не устраивают. Производя отбор, он использует существующую в природе генетическую изменчивость, а также возникающие время от времени случайные мутации.

Наибольшее внимание растениеводы и животноводы уделяли выведению хозяйственно ценных пород животных (рис. 24.9) и сортов растений, хотя создавались также разнообразные породы собак, кошек, птиц, рыб и сорта декоративных растений. Некоторые примеры фенотипических признаков, по которым вели искусственный отбор, перечислены в табл. 24.4. Недавно возникла новая форма искусственного отбора — неумышленный отбор на устойчивость к антибиотикам, пестицидам и гербицидам, которому подвергаются соответственно патогенные микроорганизмы, вредители и сорняки. Создается порочный круг: все возрастающее число химических веществ, изобретаемых для борьбы с вредными организмами, приводит к появлению новых форм, устойчивых к этим веществам.

Таблица 24.4. Некоторые фенотипические признаки, по которым ведется

Рис. 24.9. Результаты использования отбора в животноводстве. Из дикого кабана (А) -коренного обитателя Европы, Азии и Африки-путем отбора было выведено много домашних пород, в том числе английская крупная белая (Б), дающая превосходное мясо

Способность человека "создавать" признаки путем направленного отбора, как, например, при разведении собак и голубей, Дарвин использовал как довод в пользу того, что с помощью аналогичного механизма виды могут возникать и в естественных условиях: он полагал, что в природе вместо человека в роли фактора отбора выступает внешняя среда. Формы, созданные в результате искусственного отбора, вероятно, не могли бы возникнуть в природе: в большинстве случаев они были бы неспособны успешно конкурировать с близкими к ним неодомашненными формами.

24.7.5. Сравнительная анатомия

При сравнительном изучении анатомии (морфологии) групп животных или растений становится ясно, что по ряду структурных особенностей они в основе своей сходны. Например, у всех цветков имеются чашелистики, лепестки, тычинки, рыльце, столбик и завязь; однако каждый отдельный вид отличается от других по размерам, окраске, числу этих частей и деталям их строения. Точно так же скелет конеч-ностей у всех четвероногих, от амфибий до млекопитающих, построен по единому плану — по плану пятипалой конечности (рис. 17.11). Эта основная структура у разных животных различным образом модифицирована (рис. 24.10) и в каждом случае приспособлена для определенного способа передвижения в соответствующей среде обитания.

Рис. 24.10. Адаптивные изменения пятипалой конечности у некоторых млекопитающих

Органы, построенные по одному плану, занимающие сходное положение в организме животного, сходные по гистологическому строению и развивающиеся из одних и тех же зачатков, называют гомологичными (термин, введенный в 1843 г. Ричардом Оуэном).

Гомологичные структуры, обладающие адаптациями к разным условиям среды и к разному образу жизни, служат примерами адаптивной радиации. Экологическое значение этих процессов рассмотрено в разд. 24.7.6. Специфические функции, выполняемые гомологичными структурами, могут различаться у разных организмов; их различия отражают особые способы адаптации каждог о организма к его среде и образу жизни. Ниже приведено несколько примеров гомологии.

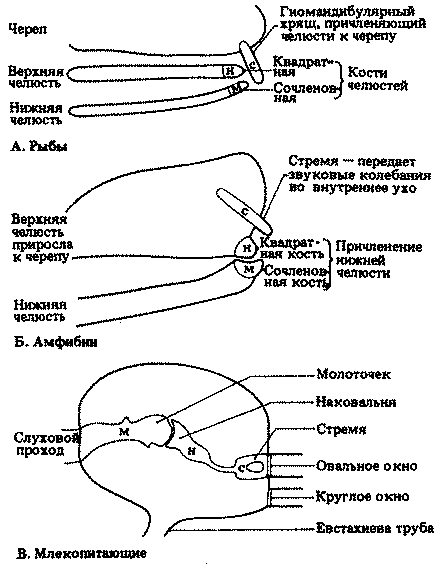

Жаберные дуги — слуховые косточки. Можно проследить, как некоторые челюстные кости рыбы, преобразующиеся у других позвоночных в подвесок для нижней челюсти, у млекопитающих превращены в слуховые косточки-молоточек, наковальню и стремя (рис. 24.11).

Рис. 24.11. Костные структуры рыб и амфибий, превратившиеся у млекопитающих в слуховые косточки

Жужжальца. Задняя пара крыльев, имеющаяся у большинства насекомых, у двукрылых преобразована в небольшие палочковидные структуры — жужжальца (гальтеры), которые служат органами равновесия при полете.

Околоплодник. У цветковых растений стенка завязи после оплодотворения семязачатков различным образом видоизменяется, чтобы способствовать рассеиванию семян (см. рис. 20.28 и 24.12).

Рис. 24.12. Изменение строения околоплодника при разных способах распространения семян

Явление гомологии само по себе не может служить доказательством эволюции, однако существование гомологии в пределах данной группы организмов расценивается как свидетельство их происхождения от общего предка и указание на близкое филогенетическое родство.

Линней использовал гомологию как основу для своей системы классификации. Чем более специфичны общие для двух данных организмов гомологичные признаки, тем теснее родство между ними и тем ниже ранг таксономической группы, к которой их обоих следует отнести. Например, дневные и ночные бабочки принадлежат к одному отряду (Lepidoptera), а осы и пчелы — к другому (Hymenoptera).

Некоторые структуры у многих видов, по-видимому, не несут никакой функции, и их называют рудиментарными органами. Червеобразный отросток человека, не участвующий в пищеварении, гомологичен отростку, имеющему функциональное значение у растительноядных млекопитающих. Точно так же некоторые явно нефункционирующие кости змей и китов считаются гомологами тазовых костей и костей задних конечностей четвероногих позвоночных. Копчиковые позвонки у человека считают рудиментами хвоста, имевшегося у наших предков и сохранившегося у зародышей. Существование рудиментарных органов было бы трудно объяснить вне связи с процессом эволюции.

24.7.6. Адаптивная радиация

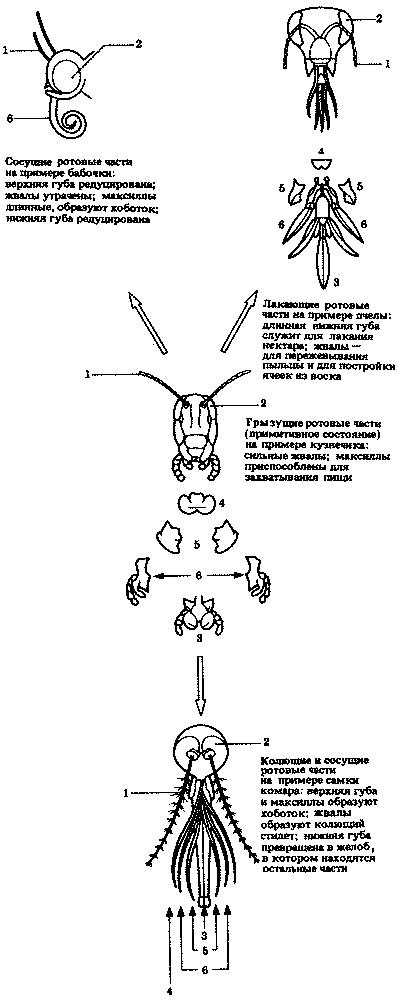

Адаптивной радиацией называют развитие какой-либо гомологичной структуры у разных представителей данной группы в различных направлениях, в соответствии с выполняемыми ею различными функциями. Примеры адаптивной радиации можно найти в любой таксономической группе выше видового ранга. У всех организмов, принадлежащих к определенному классу, имеется ряд диагностических признаков; при этом различия между разными видами в пределах этого класса дают им возможность вести различный образ жизни, приспособленный к определенным местообитаниям. Так, структура ротовых частей насекомых в своей основе одинакова: верхняя губа, пара жвал, гипофаринкс (подглоточник), пара максилл и нижняя губа (слившаяся вторая пара жвал). Насекомые способны использовать разнообразную пищу, так как у разных видов одни из перечисленных выше структур увеличены и видоизменены, а другие редуцированы или вовсе утрачены (рис. 24.13). В результате ротовой аппарат насекомых очень разнообразен.

Рис. 24.13. Адаптивная радиация на примере ротовых частей насекомых: 1 — антенны; 2 — сложный глаз; 3 — нижняя губа; 4 — верхняя губа; 5 — жвалы; 6 — максиллы

Относительно высокая степень адаптивной радиации, наблюдаемая у насекомых, отражает высокую приспособляемость и полезность основных особенностей этой группы. Именно такая "эволюционная пластичность" позволила им занять столь широкий диапазон экологических ниш. Это один из ряда связанных между собой критериев, на основании которых судят о биологическом успехе таксономической группы, например типа или класса. К другим критериям относятся эволюционный возраст группы и число относящихся к ней видов.

Наличие у предкового организма какой-либо структуры или физиологической функции, которая имеется в сильно модифицированной форме у более высокоразвитых, по-видимому родственных, организмов, можно истолковать как указание на происхождение последних путем видоизменения первого; это и составляет основу эволюционной теории, согласно определению, данному в разд. 24.4.2. Значение адаптивной радиации состоит в том, что она указывает на возможность дивергентной эволюции, основанной на модификации гомологичных структур.

Сходные структуры, физиологические процессы или особенности образа жизни, наблюдаемые у организмов, явно не связанных близким филогенетическим родством, но обладающих адаптациями для выполнения одних и тех же функций, называют аналогичными. Примерами могут служить глаза позвоночных и головоногих моллюсков, крылья насекомых и летучих мышей, членистые ноги насекомых и высших позвоночных, колючки растений и иглы животных, обнаружение нейрогормонов позвоночных (ацетилхолина, 5-гидрокситриптамина и гистамина) в жгучих волосках крапивы. Сходство между аналогичными структурами чисто внешнее. Так, крылья насекомых поддерживаются жесткими жилками, состоящими из кутикулы, а у птиц и летучих мышей — полыми костями. Подобным же образом глаза головоногих моллюсков и позвоночных развиваются по-разному. У головоногих сетчатка не инвертирована и фоторецепторы обращены в сторону падающего на них света, тогда как у позвоночных сетчатка инвертирована и фоторецепторы отделены от падающего света нейронами (см. рис. 16.33). Поэтому в глазу позвоночных имеется слепое пятно, а у головоногих его нет.

Существование аналогичных структур говорит о возможности конвергентной эволюции. Конвергентную эволюцию можно объяснить как результат действия среды путем естественного отбора, благоприятствующего тем изменениям, которые сообщают организмам повышенную выживаемость и репродуктивный потенциал.