Глава 10. Лекарство от малокровия

«Нефть является самым крупным козырем в нашей игре с мировой буржуазией и мы должны разыграть его с максимальной политической выгодой…», – Максим Литвинов, зам. наркома НКИД.

«Нефть – кровь войны», – Сталин И. В.

Когда коллега Карбышев закончив доклад сел на своё место, а в зале вволю пошумев по поводу его «узлов укрепрайонов» угомонились, Сталин спросил обращаясь ко всей аудитории:

– Наши главные «козыри» мы теперь знаем и, надэюсь – обладая послезнанием используем их с максымальной эффэктивностью… Очень хорошо! Тэперь, хотелось бы услышать от коллэг про наши самые слабые и уязвимые места.

Тотчас, чуть ли не хором раздалось:

– ТОПЛИВНАЯ ПРОБЛЕМА!!!

Вождь, сделал характерный жест незажжённой трубкой, которую тем не менее постоянно держав в руке… Вживаясь в образ, видимо:

– Правыльно! Ибо, пока до «всэмирной бензоколонки» – словами того «копчённого» из «Вашингтонского обкома», нам с вами – как до Луны гусиным шагом.

Киров был того же мнения:

– Коллеги! Прежде чем перейдём к самому «сладкому» – к творческому «запилу» всяких вкусняшек-железячек, очень хотелось бы услышать про то – про, что мы в своих постах на форуме, очень редко вспоминали… О, том – на чём эти самые полмиллиона «Муравьёв» будут ползать (не говоря уже о другом – более прожорливом, что ездит или летает), об топливной проблеме, короче.

– Да! – согласился Молотов, – в деталях не знаю, но положение с топливом накануне войны, было просто безобразным и, естественно – в саму войну, оно не улучшилось.

Как будто «проснувшись», весь вскинулся Ворошилов:

– Тут, некоторые альтернативно одарённые коллеги, хотели всерьёз со Штатами – из-за Германии бодаться… А известно ли им, что весь наш годовой объём бензина, они за месяц производили? А, известно ли им, что бензином – что мы считали «авиационным», американцы свои грузовики заправляли?

Из зала раздался буквально стон:

– Какое там «бодало» со Штатами, нах?! Один нефтедобывающий район Баку… Да его «Летающие крепости» за раз вынесут – даже без «ядрён батона»: пример Гамбурга, Дрездена и Токио в помощь.

– Да чё там пиндосы с их «крепостями»… Фрицы на двухмоторных «Хенкелях» и «Юнкерсах», летом 1943 года разделали «под орех» Нижний Новгород, Саратов и Ярославль[29]…

Шум, гам – как обычно! Из авиационного «кластера», громче всего слышалось:

– «Наш» лучший авиабензин «Б-78», делали бодяжа наш же «Б-70», либо «Б-74» с американскими октаноповышающими добавками, или непосредственно с ленд-лизовским бензином марки «100»!

– Немцы тоже, кстати, недалеко от «задницы» расположились. Все наши диванные «эксперты», прямо-таки – все уши «Спитфайром» просвистели. А меж тем, его «Мерлин» – уже в 1940-ом году хавал «сотку», а «Даймлер-Бенц» «Мессера» – давился «87-ым»!

– Использование 100-октанового американского бензина вместо нашего «78-го», на треть уменьшает пробег, на сорок процентов – увеличивает скороподъёмность, где-то на четверть – бомбовую нагрузку…

– Нашим конструкторам-мотористам, тоже был знаком бензин «Экстра-100». Однако, летали на нём только Чкалов с Левоневским во время рекордных арктических перелётов. Для массового производства, ресурсов у СССР не было[30]…

– Да, не до жиру! Из-за недостатка даже «бюджетного» бензина, у наших лётчиков был низкий налёт[31]…

Не у одних лётчиков были претензии к нефтяникам:

– А у танкистов – «наезд»! А претензии послевоенных историков потом, к «тупым» командирам РККА – ни хрена не понимающих значения боевой подготовки. А как её производить – без бензина, то?!

Какой-то шибко «вумный» из гражданских, вставил было свои «пять копеек»:

– Меньше надо было «фанеры» клепать, чтоб бензина хватало! Куда, нах, столько – 20 тысяч танков и ещё больше самолётов?!

Срач разгорелся по-новой:

– Вас, коллега, забыли спросить!

– Экономия топлива, путём уменьшения количества техники – тоже выход…

– Ага… Эдак, мы опять на «Первую конную» выйдем – вместо механизированных корпусов!

– Ну, а что, коллеги? «Лошадка, ещё себя покажет»!

– Игого-гоо! Тык-дык, тык-дык, тык-дык…

– БУГАГАГА!!!

Однако, вскоре коллеги успокоились и срач плавно перешёл в конструктивное русло:

– Прежде чем покупать у буржуинов – воспользовавшись их «депрессняком», «Студебеккер», «Додж» и «Виллис», надо что-то с автомобильным топливом решать! Их точилы, на нашем суррогате ездить не будут[32]!

С другого конца неслось:

– Коллеги! Надо перевести всю гражданскую технику на генераторный газ. Дрова на Руси ещё не перевелись – также подойдёт уголь, торфяные брикеты и даже…

– …Сушёное говно.

– Да, нет же! Шелуха от семечек. Вообще – любое твёрдое топливо.

– Такие двигатели создавались от безысходности и имели хоть какое-то экономическое значение, только в чрезвычайных обстоятельствах (во время войны, например), из-за присущих им существенных недостатков: небольшой мощности, более быстрого износа – приводившего к длительным простоям.

– Это – так, да не совсем так, коллега! Точнее, совсем не так…, – веское слово сказал главный автомобильный эксперт – коллега Лихачёв, – двигатели, специально разработанные для работы на генераторном газе, посредством повышения степени сжатия и незначительного наддува газогенератора, имеют равные с бензиновыми двигателями литровые мощности. Хотя, я и не сторонник этого дела.

Конечно же, коллеги не забыли «азы» прогрессорства в сталинскую эпоху:

– Нефтяное месторождения в Татарстане необходимо срочно «открывать» – я, хоть сейчас покажу где надо первую скважину бурить! Ещё в «Нулевую пятилетку». Неужели, мы не найдём, чем шестьсот метров просверлить?! На крайняк, шахтёров позовём – они туннель прокопают…

– Обязательно, коллега! Ромашкинское нефтяное месторождение – это же классика попаданческого жанра.

Наконец, все стихли – выговорившись и, уставились на коллегу Вождя – типа, давай – разруливай ситуацию! И тот, не заставил себя долго упрашивать:

– Прэжде чем решить что делать, надо выяснить – пачэму к началу войны, сложилась такая сытуация с топливом?

Привычно уже для всех пройдясь вдоль стола за спинами соратников, он продолжил:

– Итак, коллэги, перед нами бессмертное: «КТО ВИНОВАТ И, ЧТО ДЕЛАТЬ»? У кого, есть какие соображения по этому поводу?

Вождь сел на своё место, а его «зов» откликнулся самый, на вид, пожилой из попаданцев в зале: в больших круглых очках на носу, в цивильном пиджаке при галстуке – всем видом, профессор из буржуазных специалистов:

– Я по первому вопросу, коллеги… Разрешите, я внесу ясность в эту историю и покажу конкретных виновников сложившейся ситуации? Ну, а «что делать»… «Что делать» – может сами догадаетесь!

Возражений не последовало:

– Харашо! Выходите на трибуну, коллэга и, назовите нам фамилию, имя и отчество той «аварии» – из-за которого, ми вынуждены были покупать бэнзин у классового врага!

Встав за трибуну, тот представился:

– Прежде всего – немного о себе, коллеги… «То» моё имя, вам ничего не скажет – я не был авторизован на вашем сайте, мне просто было интересно читать ваши посты и комментарии – больше ничего. Сам я, до известных вам событий работал в министерстве нефтяной промышленности СССР… Кем? Ну, про это долго рассказывать… Скажем так – имел отношение к геологоразведке, пока этого будет достаточно.

Естественно, коллеге похлопали – как без этого!

– Нет… К высокооктановому бензину я никакого отношения не имею.

Аплодисменты, как-то разом кончились и докладчик смог продолжить:

– Думаю, в отличи от большинства присутствующих, я очень хорошо… Даже – отлично знаю своего реципиента! Да, чего уж там… Я знал его лично!

В зале, прямо таки ахнули…

– Ведь, ректор Московского института нефти (который ныне носит его имя) – где я учился в тридцатые годы, профессор Иван Михайлович Губкин[33], был моим преподавателем.

В зале, ахнули в другой раз…

– Талантливый был «человечище» – слов нет, но при этом – редкостная мразь, должен признаться: доносы в тридцатые строчил – как с пистолета!

В зале ахнули в третий раз и заспорили – совместны ли «гений и злодейство»… Вскоре, пришли к выводу: «С волками жить – по-волчьи выть»!

– К великому прискорбию, друзья, я отлично знаю и дату собственной смерти – ведь, я же присутствовал на похоронах своего реципиента.

Реакция, скажем прямо, была неоднозначная: кто-то выразил коллеге своё глубочайшее соболезнование, а кто-то вспомнил анекдот про уставшего землекопа – на «бис» студентов, три раза хоронившего их декана…

– Так что, «здесь» мне жить осталось немногим более десяти лет… Но, я не в обиде, коллеги! «Там» я пожил довольно долго и, что самое главное – достаточно интересно и с пользой. Да и, «здесь»: десять лет – это, всё же в разы больше, чем мне врачи обещали «там»…

– А отчего умэр ваш реципиент? – спросил Сталин, – можэт, если пораньше начать лечение…

– Кажется, у него была болезнь сердца.

Вождь с отвращением посмотрел на трубку и поспешно засунул её в карман:

– Хм, гкхм… Тогда, сами начынайте со здорового образа жызни, коллэга. Местная медицина, ещё очень нэ скоро научится лечить сердце как следует…

Из зала послышалась напеваемая кем-то мелодия и слова группы «Ленинград», небезызвестного Сергея Шнура:

«…И сказать вам откровенно,

ЗОЖ, это вообще – трындёж!»

– Спасибо за дельный совет, коллега Сталин, – иронично блеснул стёклышками Губин, – однако, давайте перейдём к нашим «сукиным детям»!

– Конечно, коллэга! Чем меньше про свои болячки вспоминаешь – тем дольше живёшь.

Докладчик отпил из стакана и начал издалека:

– «Итак – кто виноват?» Вот здесь, как раз вполне уместно «похрустеть французской булкой», коллэги! По «нефтянке» как раз, был практически – исключительный случай в нашей экономике, когда никого «догонять» не требовалось… В начале двадцатого века, Россия была второй нефтяной «сверхдержавой» в мире – после США! Термический крекинг нефти изобрёл наш Шухов, а качество русских минеральных масел было эталоном для компании «Стандарт Ойл», самого Рокфеллера.

Молотов добавил, с лёгким оттенком горечи:

– Кое в чём, та Россия – «которую мы потеряли», на несколько голов, даже нашу «РФ» превосходила: экспорт сырой нефти был законодательно запрещён и, за рубеж поставлялись, только продукты её переработки…

В зале ахнули в очередной раз и послышалось несколько жидких аплодисментов.

Подтверждающее кивнув, Губин продолжил экскурс в историю:

– …Чтоб понять, как это произошло, опять же – ещё немного «похрустим французской булкой»: в начале 20-го века, в Империи добывалось свыше половины мировой нефти – причём, эксплуатировалось лишь незначительная часть всех уже разведанных месторождений. Действительно, сырая нефть из страны не экспортировалась – лишь керосин и смазочные масла. Практически весь мазут же, оставался в России – как топливо и, в итоге, в ней появился супер-современный энергетический баланс, к какому все экономически развитые страны, перейдут лишь спустя десятилетия – когда, в должной мере освоят нефтяные богатства Персидского залива. Топочный мазут и его разновидности, станет главным топливом промышленности и всех видов транспорта Центра, Поволжья, Каспийского региона – в первую очередь…

– Что? И, железные дороги?! – спросил коллега Андреев, – я слышал, в Великую Отечественную войну, наши паровозы – в основном на дровах ходили…

Оказалось, что «слышал» такое не он один:

– Точно! Маршал Жуков ещё объяснял, что немцы проиграли войну от того – что топки их паровозов, не были приспособлены под дрова.

– «И, железные дороги», коллеги! – повысив голос, чтоб загасить начинающийся срач про «Маршала Победы», повысил голос Губин, – железнодорожный транспорт страны в одно время, потреблял около сорока процентов мазута, а угля – тридцать пять… А на дрова приходилось всего четверть.

– …Такой топливно-энергетический баланс, давал нашей стране огромные конкурентные преимущества: ведь, энергетика на жидком топливе в несколько раз эффективнее – чем на угле и прочих видах твёрдого! Все европейские страны вынуждены потреблять уголь – из-за отсутствия собственной нефти и, Россия, могла бы сделать огромный рывок вперёд – создав БЕЗУГОЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ!!!..Но, не сделала.

Оглядев внимательно, весь зал, профессор Губин сказал нечто неожиданное для всех:

– Как ни странно звучит, но основной причиной того – что в дальнейшем мы отстали по нефтянке, был пресловутая «догоняющая экономика»!

Народ, скептически захмыкал:

– Ну, вот – опять большевики во всём виноваты. Царя с его августейшей семейкой шлёпнули, «в догонялки» с Западом играть начали… Сидели бы себе на попе ровно, да попивали что-нибудь такое «шустовское» – за отсутствием баварского!

– Нет! Это началось не при большевиках, а ещё при царе – когда вовсю «хрустели французской булкой», – категорически возразил докладчик, – правители России и экономисты смотрели из «лапотной» России на «развитой» Запад и видели отставание от него по добыче угля, игнорируя при этом экономическое преимущество нефти!

– А, вот это – вполнэ может быть! – сделал характерный жест знаменитой трубкой Сталин, – если руководствоваться нашим «опытом» девяностых годов – когда таких примэров было более, чэм предостаточно!

– Да и, до того! – понимающе поддержал его Молотов, – взять хотя бы пример «обезьяничества» в компьютерной электронике – когда, мы на корню сгубили собственные разработки и принялись слепо копировать американские. А, ведь – как знать!

Губин, ненадолго прервавшись, продолжил:

– Вот и, министр финансов Витте – вроде не дурак был, а на такой тупой развод повёлся, когда на «рубеже веков» докладывал Николаю II: «Потребление каменного угля в России на 1-го жителя в 7 раз меньше, чем во Франции, в 20–22 раза ниже Германии, в 26 раз ниже Бельгии и в 34 раза ниже Великобритании».

Из зала послышалось:

– Ну, а тот то – дурак без вариантов! Ему, только повод дай…

– …Или, стеклянный хер доверь!

Губин пояснил:

– Тут, дело не в «дурости» коллеги! Вернее, не только в ней. Добыча угля в Донбассе контролировалась крупнейшими французскими банками через синдикат «Продуголь»… Эти же банки кредитовали царское правительство. Понимаете, что к чему?

– Что тут не «понимать», коллега Губин?!

– «Пилите, Шура, пилите! Они – золотые»! Знакомая песня…

Однако был и, конструктивный вопрос:

– А бакинские промыслы, Вы хотите сказать, они контролировались отечественным капиталом?

– Три раза «Ха!», коллега! Если бы, это было так… Российская нефтяная промышленность принадлежала английскому капиталу, а у него были какие-то свои интересы.

– «Интерес» – не допустить «безугольную индустриализации» в России?

– Скорее всего, это было именно так! Как бы там не было, под давлением донецких добытчиков угля, были введены разорительные для казны(!!!) низкие железнодорожные тарифы на перевозку этого вида топлива и, вмиг подорожавшее жидкое топливо стало быстро замещаться дешёвым углём.

– Следующий удар нефтянке был нанесён в пятом году, во время Первой русской революции. И, опять же: ни большевики, ни ещё какие революционеры – здесь ни каким боком. Прибывшие из соседней Персии мусульманские фанатики-проповедники разожгли межнациональную резню. Под это дело, сгорело свыше половины нефтепромыслов, а прямые убытки перевалили за полсотни миллионов золотых рублей.

– «ИГИЛ», мать его! – раздалось под сводами древнего Кремля новое слово.

– Скорее – германская разведка, коллеги. Ё… её муттер!

– Лишняя причина убрать основную нефтедобычу из Баку, коллега Сталин! – обратил внимание Вождя Молотов, – британская и германская разведки – так же как и «фанатики-проповедники», из Персии никуда не делись и, если бы СССР не оккупировал вовремя Северную Персию, то – как знать… Возможно, кроме ленд-Лизовского бензина – вообще б, ничего у нас не осталось.

– Всецело с Вами согласэн! Но, давайте дослушаем коллэгу Губина – по-моему, очэнь интересно рассказывает.

Тот, с продолжением не промедлил:

– Однако, дело – даже не в этом, коллеги! Старые участки нефтедобычи со временем истощались – а новые взамен, нефтяным компаниям не предоставлялись… Ведь, земля на Апшероне принадлежала государству и сдавалась промышленникам на торгах в аренду. Последние предвоенные торги, прошли аж в 1900(!!!) году, а затем пошли бесконечные проволочки… В результате к 1913 году, добыча нефти держалась на уровне 1903 года – а с начало войны, даже упала.

– Да… Сталина на них не было! – было единодушное мнение.

– Погодите, – загадочно улыбнулся Губин, – доберёмся и до Сталина.

– А чэго до мэня «добыраться»?! – деланно удивился тот, – здэсь я, рядом с Вами сижу…

– Ну, а далее как положено революция, коллеги… Потом, ещё одна… В ноябре семнадцатого года, чеченские боевики подожгли нефтепромыслы Грозного – которые горели два года… «В трубу» тогда улетело, свыше четверти государственного бюджета!

– От «чехлов» одни проблемы! – примерно такое мнение было у зала, – может, дать им уже – в конце концов, независимость и нехай скачут лесом?!

– «Горами», коллега, «горами»! «Чехлы» в горах живут… Вот там – в горах и, огородить их колючей проволокой под напряжением.

– Действительно, почему ихнему Трампу можно огораживаться от мексиканцев забором, а нашему Сталину от чеченов нельзя?! Как-то нетолерантно получается, коллеги.

Вдруг, перст Губина упёрся в Сталина:

– Именно по вашему настоянию, коллега, в начале восемнадцатого года, была проведена национализация бакинской нефтяной промышленности! Хотя, Ленин и Бакинский Совет были против.

– Нэ помню – малэнький был! – под общий смех открестился Вождь, – хотя, нэ вижу в национализации ничэго плохого – особэнно, после ваших упоминай про «фанатиков», «шпыонов» и абрэков с гор…

– Конечно, ничего плохого в национализации нефтянки нет! В отличии от самоустранившегося от решения проблемы российского правительства, британское решительно взяло под контроль «Англо-персидскую нефтяную компанию» – будущую «Бритиш Петролеум». В России тоже некоторые политики, например – Председатель Совета министров Коковцов в 1913 году, предлагали государству взяться за разработку нефтеносных месторождений – хотя бы для нужд флота и Министерства путей сообщения. Но соответствующий законопроект, не удалось провести через Думу…

Во время взятой докладчиком паузы – чтоб отдышаться после весьма продолжительной речи, кто-то – «ностальгически» по будущему, протянул:

– Эх! Нашего Путина на них – на думцев, не было…

Что вызвало, прямо скажем – неоднозначную реакцию зала!

После довольно вялого срача про «нашего» ВВП, докладчик продолжил:

– …Наконец, Гражданская война кончилась и, Советскому правительству достались огромные запасы нефти и её продуктов, скопившиеся в Баку из-за проблем с их вывозом. Надо признать, Вождь мирового пролетариата прекрасно понимал значение нефти для экономики, поэтому перед занятием Баку Красной Армии отдал такой приказ Реввоенсовету: «Обдумайте манифест населению, что мы перережем всех, если сожгут и испортят нефть и нефтяные промыслы…».

– Наш Ильич, был пацан реальный!

Решительные меры всем понравились… Ну, почти всем:

– Был бы, действительно – «реальным», сначала бы перерезал – потом предупреждал.

После небольшого «междуусобчика» на национальную тему, коллега Губин смог продолжить:

– Казалось бы – живи и радуйся… Однако, дальше произошло малопонятное – по крайней мере для меня! Уже по плану ГОЭЛРО, для нефти предполагались наинизшие темпы прироста добычи, а приоритет отдавался углю, сланцам, торфу…

Обведя всех взглядом, закончил под всеобщий тяжкий вздох:

– И, ДРОВАМ!!!

Впрочем, Молотову было всё понятно:

– Гражданская война, интервенция и как следствие – «военный коммунизм», коллега! Посидев в полной блокаде без угля и нефти, перепуганные большевики решили подстраховаться на будущее местными видами топлива…

Докладчик не возражал:

– Возможно это так, коллега! Первая пятилетка укрепила тенденцию: в её «оптимальном» варианте, весной 1929 года было… Извиняюсь, коллеги!..БУДЕТ(!!!) сказано: «Нефть, как топливо, игравшая такую крупную роль 15–20 лет назад, коренным образом должна сдать свои позиции и уже, во всяком случае, не может считаться одной из основных баз топливоснабжения страны»…

– В результате такой топливно-энергетической политики, с 1900 по 1937 год, производство нефти в стране увеличилась лишь в 2, 8 раза, а в остальном мире – в 37 РАЗ!!! В то же время, добыча угля у нас выросла в десять с лишним раз, а в мире – всего в полтора раза… Мы опять оказались, коллеги, «уникальнее» всех!

Сталин, сделал многозначительный жест своей трубкой:

– Тогда понятен дефицит горючего до, во время и после войны, коллэга: «с 1900 по 1937 год» количество потребителей нефтепродуктов увеличилось тысячекратно – а добыча нефти всего «в 2,8 раза»… Почэму, так произошло?

Губин пожал плечами:

– Причин много, коллега Сталин! Например, возвышению торфа – как одного из главных соперников нефти, способствовала сезонность его добычи: летом крестьянин пашет в поле, а освободившись, осенью-зимой добывает торф. Это оказалось очень удобным и, главное – «идеологически» верным, реализуя старый марксистский замысел о слиянии индустриального труда с аграрным.

– Второй причиной, как я уже говорил, это довлеющий умом наших учёных-теоретиков бзык «догоняющей экономики»…

Внимательно присмотревшись в кого в зале, профессор Губин насмешливо сказал:

– «Я не стукач, но доложить обязан»: кажется «фамилию, имя и отчество» этой «аварии» я могу назвать, коллеги!

И, сделав супер-эффектную паузу – как в театре, обличительно указал перстом:

– Профессор Рамзин[34] Константин Леонидович!

Приподнявшийся человек, слегка напоминающий не повесившегося в своё время – а дожившего до почтенных лет поэта Сергея Есенина, изумлённо спросил:

– Кто? Я?!

– Да, ВЫ!!! Вы – ведущий энергетик Советского Союза! Это про Вас сказал сам Ленин: «Рамзин – лучший топливник в России. В лице Рамзина мы имеем самого выдающегося учёного по такой специальности, по которой у нас после Кирша людей нет»…

Речь Губина была похожей на обличительную речь прокурора революционного трибунала:

– …Именно Вы, не так давно опубликовали прогноз, в дальнейшем задавший вектор развития всей советской энергетики, а значит – экономики! Пересказываю дословно, память у меня отличная: «Основой снабжения энергией на протяжении ближайших 200 лет будет каменный уголь и второе по значению место занимает торф… Нефть, стоящая теперь в центре внимании большинства промышленных стран, представляет собой топливо лишь настоящего времени».

– Ну, не дурак ли? – раздалось под сводами Кремля.

«Есенин», не обратив на реплики с мест, вытащив из кармана какой-то документ, вслух прочитал:

– До сих пор не верится! «Рамзин Константин Леонидович… Член Госплана СССР… Член ВСНХ СССР…». Действительно, это – я, коллеги! Вот же, мудак…

Конечно же, тут же нашёлся остряк-самоучка:

– Хорошо, что сам осознал – пролетарский суд это учтёт, коллега!

Положа руку на сердце, Рамзин попытался объясниться:

– В своё оправдание, могу сказать только, что – «ни сном, ни духом»! В той жизни, коллеги, я был тоже – теплотехник не из последних, но… Я могу разработать и разрабатывал «в реале», любую энергичную установку – от паровозной или пароходной топки, до самой мощной тепловой электростанции… Но, если честно, мне по барабану что там будет сжигаться – нефть, уголь или сушёное коровье дерьмо! Топливо определяет заказчик.

Немного подумав, устремив взгляд вверх – как будто ища там ответа, профессор Губин сделал предположение:

– Ваш реципиент прославился прямоточным котлом – делом всей его жизни, могущем использовать любое местное топливо. Возможно, воспользовавшись своим влиянием на кремлёвских вождей – «реальный» Рамзин просто «нагнул» экономику страны под своё детище, натягивая «сову на глобус»…

– Кстати, не такое уж и, редкое явление в отечественной и мировой науке, – прокомментировал Берия, – это только в американских видосах учёные на безобидных дурачков похожи… В реальной жизни, это волчары ещё те.

Пошумев, как обычно, коллеги успокоились и докладчик смог продолжать:

– Наконец, друзья и коллеги – «лоббирование» донецкого угля никуда не делось! Все те же – исключительно льготные тарифы на перевозку угля из Донбасса… Только вместо французских банкиров, этим занялась мощная партийно-хозяйственная группа – которую кто-то из присутствующих здесь коллег, метко обозвал «украинской партийной мафией».

Не все коллеге Губину поверили и, он повысив голос чтоб перебить гул, привёл доказательства:

– При Оржоникидзе, Косиоре, Серебряковском и Кирове (моё почтение, коллега!), в начале двадцатых годов – нефтедобыча росла ударными темпами! А, как только эти товарищи уехали на повышение в «центр», рост добычи тут же замедлился… Почему?

Устремив взор на Берию, Губин несколько встревоженно закончил:

– А сейчас, когда судя по всему и Лаврентию Павловичу не суждено возвратиться в Закавказье… Ох, беду чую!

– Не Вы один, коллега! – ответил сам Лаврентий Павлович.

Сталин, поддержал докладчика, с некой лёгкой печалью, покачав головой:

– Умэние «выбить» средства и ресурсы, ВСЭГДА(!!!) было родимым пятном совэтской экономики… А, для этого нужен был «ПОЛЫТИЧЕСКИЙ ВЕС»!!!

– Да! Что было – то было, из песни слов не выкинешь, – согласился и Молотов.

– Что за «толстовщина с достоевщиной», коллеги? – фыркнул недоумённо Киров, – политическое «лоббирование» чьих-нибудь или каких-нибудь экономических интересов – повсеместное явление всегда и везде, а не присущее исключительно советскому периоду истории.

Маленков, глубокомысленно заметил:

– Ещё думаю, приходилось считаться с мнением пролетариата Донбасса и субсидировать добычу угля, коллеги! До начала, а то и до конца тридцатых, пролетариат – это очень мощная политическая сила.

Подождав, когда вожди выскажутся, Губин:

– С вашего позволения я закончу, коллеги, ответ на вопрос «кто виноват»…

– Конэчно!

– …Несмотря на умопомрачительные планы по добыче и переработки нефти, капитальные вложения в отрасль были крайне недостаточны. Для выполнения этих планов не хватало ни оборудования ни труб – для разведывательного или промышленного бурения. На вторую пятилетку планировали пробурить 11 тысяч километров скважин, а на деле получилось всего семь!

– …Не хватало – да, просто не имелось в наличии элементарных насосов и, после отбора «фонтанирующей» нефти, скважину просто забрасывали. Таким образом добывали 80 процентов всей нефти – а там где её всё же откачивали из скважин, применялся в основном конный или даже – человеческий «привод»!

Молотов, решил уточнить:

– Возможно, пятилетние планы были «несколько» завышены, коллега?

– Планы по производству нефтепродуктов учитывали рост их потребителей в стране[35] и были вполне реальными, а вот добыча самой – сырой нефти…

– Понятно.

– Уже в тридцатые годы – а не в войну, СССР приходилось импортировать нефтепродукты! Так, в 1937 году помню – закупили около 8 миллиона тонн бензина и три – дизельного топлива. Ну, а там – пресловутые «сталинские репрессии» и, всё стало вообще – ещё печальнее…

Вождь развёл руками и, как-то – с несколько «плотоядным» интересом, посмотрел на коллегу Рамзина:

– А, как тут без репрэссий, коллэги?! Вот только, провести их надо было пораньше – в конце двадцатых, а нэ тридцатых… И, проводить их несколько более выборочно, что ли.

– Вот с себя и, начните – «выборочно»! – огрызнулся тот.

– Это я не про Вас, коллэга! Нэ надо так нэрвничать.

Губин, несколько раз кашлянув, поинтересовался:

– Хм, гкхм… Может, всё-таки дадите мне закончить?

– Пажалуйста, коллэга!

– «Репрессий» против специалистов-нефтяников (без понятия, коллеги – «сталинские» они или ещё чьи-то) в нефтянке было вполне достаточно и, даже чуть больше: начиная с «Шахтинского дела» следующего года, «Дела Промпартии» начала тридцатых – как и по всей стране, репрессии шли безостановочно вплоть до самой войны. В данный момент, нас с вами не причину их знать важно, а сам результат… Так, вот: добыча нефти в Грозном, например, резко «загалопировала» вниз: в 36-ом было добыто в 2, 5 раза меньше чем в 31-ом, а в 40-ом – кое-как вымучали один миллион тонн – в десять раз меньше, чем планировали…

– Да… Репрессии, явно не помогли, – резюмировал кто-то.

Не в первый раз уже разведя руками, Губин:

– На этом мой доклад закончен – по крайней мере, я как можно скрупулёзней, постарался ответить на вопрос: «Кто виноват».

По общему настроению в зале было видно, что большинство попаданцев реально пали духом…

– Да…, – высказал общее мнение Молотов, – так глубоко, мы на нашем форуме ни разу не копали.

Совершив с крайне задумчивым видом традиционный вояж вдоль стола, Сталин произнёс:

– Харашо, коллэга Губин… Диагноз нашим топливным проблэмам в годы войны, Ви поставили правыльно – довоенное нефтяное «малокровие». А «лекарство»? Пропишите нам какую-нибудь «пилюлю» от малокровия, профеэсор, будьтэ так добры!

Губин не промедлил с «рецептом»:

– А ответ на второй вопрос «Что делать», коллега Сталин, логически вытекает из ответа на первый: больше внимания нефтянке! Вот, кто и что сейчас – в данный момент, рулит ею и отвечает за неё?…А в годы первых пятилеток?

Вожди, переглянулись меж собой и одновременно пожали плечами.

– Вот, видите! Наркоматом тяжёлой промышленности руководил такой «тяжеловес», как Серго Оржоникидзе – там невооружённым взглядом, видны грандиозные успехи…

– НКВД руководил коллега Берия – там тоже…

– Генрих Ягода, коллега, – открестился от «успехов» Лаврентий Павлович, – Генрих Ягода!

Молотов поморщив лоб, с большим усилием вспомнил:

– В годы первых пятилеток, нефтянка вроде была «под» Серго – относилась к Наркомтяжпрому.

Ему ответил Берия:

– И, была там на положении Золушки – которой доставались лишь объедки, да обноски от старших сестёр – тяжёлой, да оборонной промышленности.

Профессор Губин продолжил и по этой теме высказался более определённо::

– По «трестовской реформе» 1921-23 годов нефтяная промышленность СССР сперва входила в «Главное управление по топливу» (ГУТ) ВСНХ – которому подчинялись крупные предприятия, шахты и промыслы. Затем, буквально «витающая в воздухе» идея об создании единого нефтяного треста была отвергнута и, вместо этого была проведена децентрализация – образованы тресты «Азнефть», «Грознефть» и «Эмбанефть». В эти тресты входили нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие и, даже их обслуживающие машиностроительные предприятия. Однако, транспортировка и реализация была передана другим структурам ВСНХ – отчего нефтетресты, не были самостоятельными хозяйственными объектами и, никогда не имели в качестве основного реального критерия, экономическую эффективность – или, хотя бы прибыльность. Спускаемые «сверху» требования Госплана, ВСНХ или СТО они должны были беспрекословно выполнять – даже, если они были заведомо вредными для отрасли…

– …Сбытом же готовой продукции, согласно реформе, занимались другие государственные образования – синдикаты. По задумке кремлёвских вождей, с помощью синдикатов они будут контролировать рынок – одновременно, не допуская его чрезмерного развития. Надо ли говорить, коллеги, что между трестами и синдикатами, сразу же началась «война» во всех её проявлениях?! Естественно, учитывая «специфику» временного промежутка, война чаще всего была «подковёрной» – с помощью доносов в ОГПУ.

– …Однако, мы про нефть! Внутренней и внешней торговлей нефтью и нефтепродуктами, согласно постановлению ВСНХ занимался образованный в 1923 году «Нефтесиндикат»[36]. Возглавлял его сначала троцкист Трофимов, потом «ленинец» Ломов… Запоминайте, коллеги – может пригодится. Ибо, «Нефтесиндикат» – явление в советской истории уникальное и в некотором роде поучительное!..Хотите, я вам расскажу про него поподробней?

Мнение коллег-попаданцев было единодушным:

– Конечно, рассказывайте – раз «поучительное», чего уж там!

Опустошив стакан и вытерев затем платком губы, профессор начал:

– После множества неудачных попыток привлечь иностранные инвестиции в нефтянку – в том числе и, со сдачей нефтяных месторождений в концессию, «Нефтесиндикат» получил право самостоятельно проводить экспортно-импортные операции. Это при МОНОПОЛИИ(!!!) внешней торговли, коллеги!

– «Жить захочешь – ещё не так раскорячишься»!

– Вот, это – точно!

– Это, было практически «государство в государстве», коллеги! Партия в лице Политбюро или ЦК, в его дела практически не вмешивались. Центральное правление «Нефтесиндиката» находилось в Москве, а районные управления – в крупнейших городах СССР. В их ведении было, немногим менее тысячи нефтебаз и базовых складов ГСМ, с «нефтелавками» – торгующих керосином и, прочими продуктами нефтепереработки.

– …На важнейшие посты «Нефтесиндиката», выдвигались виднейшие коммунисты. В определённое время они собирались на «партийно-хозяйственный актив» и определяли внутреннею и внешнюю торговую политику этого «монстра». Более половины бюджета(!) «Синдиката» уходило на зарплату, всевозможные выплаты, льготы, командировочные и прочее… Расходы на содержание аппарата, постоянно росли – в том числе и благодаря давлению собственных профсоюзов.

– …Служащие «Нефтесиндиката» сравнивали себя со спрутом, протянувшим свои щупальца во все – самые отдалённые уголки Советского Союза. Торговля керосиновыми лампами, примусами, самим керосином, а кроме того – колёсной мазью, дёгтем… Однако, на внутреннем рынке «Нефтесиндикат», в конечном итоге потерпел сокрушительное фиаско! Приблизить норму потребления керосина и прочих нефтепродуктов, к пресловутому «уровню 1913 года» не удалось. В розничной торговле оперативнее оказался кооператор или частник, а «Нефтесиндикат» проводил партийную политику сокращения сделок с «нэпманами». В результате, торговля керосином постоянно снижалась и, в конце 20-х, в стране разразился острейший дефицит этого продукта.

– …На международном же рынке, всё было гораздо интереснее, коллеги! Тогдашние большевики остро нуждались в средствах (на мировую революцию и «подкармливание» Коминтерна в том числе), а нефть и нефтепродукты являлись ходовым и весьма прибыльным товаром. Однако, тут были свои нюансы… Пока в России шла Гражданская война, по заграницам делили русскую нефть: шла активная продажа акций нефтяных компаний их бежавшими «за бугор» владельцами.

– …Половина – если мне не изменяет память, акций небезызвестного Нобеля (треть российской нефтедобычи, 40 % нефтеперегонных заводов и 60 % внутрироссийского рынка), например, оказались в руках американской «Стандард Ойл оф Нью-Джерси». По бытовавшему тогда в Штатах мнению, запасы нефти в стране близки к завершению и, сделка американских предпринимателей, была вполне понятна…

– …Собравшиеся в Париже осенью 1922 года главы всех крупнейших мировых нефтяных компаний, договорились не иметь с большевиками дело – пока те не вернут промыслы их владельцам! То есть, России объявлялась НЕФТЯНАЯ БЛОКАДА!!!

– …Однако, в том сила и слабость частнокапиталистического «рынка» – что личная корысть сильнее общих интересов! Сколотить единый «нефтяной фронт» против СССР не удалось. «Отмычкой» послужила низкая стоимость советских нефтепродуктов – по сравнению с их западными конкурентами. Благодаря особенностям «социалистической» экономики, «Нефтесиндикат» мог позволить себе продавать их ниже себестоимости на внешнем рынке! Бензин, масла и мазут шли в Европу. «Жёлтый» советский керосин – из-за его низкого качества и падения спроса в переходящей на электрическое освещение Европе, экспортировался в её африканские и азиатские колонии.

– …Главный заграничный офис «Нефтесиндиката» находился в Париже, а филиалы – в столицах и крупнейших городах Европы и Азии: от Риги до Харбина! К тридцатым годам международный «спрут» протянул свои щупальца до Южно-Африканского Союза и Латинской Америки. «Нефтесиндикат» – крупнейший пайщик таких акционерных обществ, как германское «Дерунафт», британского «РОП», итальянского «Петролеа»…

– …Сложилась уникальная ситуация: крупнейшие нефтяные компании помогали большевикам торговать нефтепродуктами, борясь со своими конкурентами! Та же «Стандард Ойл» проложила вторую ветку нефтепровода «Баку-Туапсе», построила керосиновый завод в Батуми, взяла его в аренду и танкерами вывозила дешёвые советские нефтепродукты – в попытке разорить «Шелл» и «Джерси»!

– …В конце концов, всем на Западе порядком надоел вопрос об возращении «их» собственности в России. Там поняли, что «коммунизм» – это надолго! В 1929 году, ведущими нефтяными монополиями было заключено картельное соглашение «статус кво» – по умолчанию, распространённое и на «Нефтесиндикат» СССР. Воспользовавшись этим, тот ещё больше увеличил экспорт и довёл их до трёх с половиной миллионов тонн.

– …Для торговли был создан свой собственный флот. Крупнейший в мире танкер-бензиновоз был построен французскими корабелами под наблюдением академика Алексея Николаевича Крылова – служащего Синдиката и, так и назывался – «Нефтесиндикат СССР». Вскоре последовал его «систершип» – «Советская нефть».

– …В Чёрном же море, ходили наши – отечественные танкеры: «Азнефть» – переделка из крейсера «Адмирал Грейг» и «Грознефть» – бывший крейсер «Адмирал Спиридов», доставлявшие нефтепродукты в Турцию и на Ближний Восток.

– …«Дочка» Синдиката – «Дерунафт» заняла на рынке Германии ведущие позиции по продаже бензина. Такое положение, существовало даже тогда – когда самой организации уже не стало. Гитлер уже придя к власти как-то – увидев советские АЗС в немецких городах, воскликнул: «Разорить осиные гнезда!». Но, даже Фюреру германской нации, не сразу удалось это сделать. Некоторые «гнезда» удалось разорить только после 22 июня 1941 года…

Напоследок, Губин сказал после небольшой паузы:

– Там, в Европе, «Нефтесиндикат» строил свои склады и заправочные станции по самым современным требованиям – в России же, не хватало даже специальных «бидонов» для хранения и, керосин с бензином – продавали обыкновенными ведрами, зачастую деревянными!

Во время всего рассказа про «Нефтесиндикат СССР», некоторые могли заметить, как у Вождя разгораются алчным блеском очи – как у героя болгарского народа князя Дракулы, при запахе свежей крови…

Наконец:

– Ну, что ж… Подведём общие итоги, коллеги?

Народ заметно подустал от темы, в которой мало что понимал – хотя профессор Губин, рассказывал максимально упрощённо и «загудел»:

– Да, уж пора бы уже…

– Уши пухнут – курнуть бы…

– Плачевное состояние с ГСМ накануне войны и во время оной, проистекает из мнимого благополучия «нефтянки» в двадцатых. Главное, на мой взгляд: «нэпманские» реформы носили ограниченный характер и не были проведены до конца – коммерческая заинтересованность в конечных результатах труда не было спущена «вниз», до уровня трестов и отдельных предприятий.

– …К добыче нефти относились хищнически! В двадцать восьмом году, СССР добывал лишь десять процентов нефти от уровня США и, при этом нового бурения проводилось лишь два. По буквам: ДВА ПРОЦЕНТА!!!..Понятно, да?

Было видно, что не всем понятно, тогда:

– Все помнят школьную задачку про бассейн с двумя трубами, коллеги?

– Все!

– Все понимают, что будет – если из «бассейна», выливается на восемь процентов больше воды – чем вливается?

– Ну, а то ж…

Губин продолжил:

– Хорошенькую «свинью» советской нефтянке подложил и мировой экономический кризис – приведший к резкому изменению конъектуры на мировом рынке, более известный как «Великая депрессия». В любом – даже самом положительном для насявлении, есть не только плюсы – но и свои минусы, не стоит об этом забывать, коллеги!

– …Ну и «репрессии» – куда от них деваться! – с извиняющимся видом, Губин повернулся к Сталину, – до и во время пятилеток, давали нереальные планы, забывая при этом делать соответствующие капиталовложения. Затем – после их невыполнения искали виноватых… Моего реципиента кошмарили за одну только мысль – что нефть может быть в Волжско-камском регионе, а Билибина – за «теорию истощения нефтяных скважин». Типа, советские нефтяные скважины более сознательные – чем их, скажем – американские коллеги» и должны наращивать производительность по мере их эксплуатации…

– «Билибина», Вы сказали…?

– Билибин Юрий Александрович – геолог-открыватель колымского золота.

– Ах, да – вспомнил! – хлопнул себя по лбу ладонью Вождь, – коллега Губин, если нэ затруднит – предоставьте нам список лиц, «кошмаривших» вас с Юрием Александровичем… Нэ сейчас, попозже.

После всеобщего длительного молчания, Сталин осторожно – как будто подкрадываясь на мягких лапах, спросил:

– То есть, у нас был шанс имэть мощную транснациональную корпорацию – но мы его прое… «Пролюбили», по своей давнишней привычке, да?

– Да! Это, именно так, коллега Вождь…

– Как Вы считаете, Иван Михайлович, при надлежащем менеджменте и маркетинге в «Нефтесиндикате», возможно повысить долю нефтепродуктов в общем экспортном балансе страны и увеличить их доходность?

– Несомненно, это так!

– ХАРАШО!!!

Видать, в уме Вождя крепко засела какая-то задумка. Он, уже привычно для всех резко встал из-за стола и походив за спинами президиума, подошёл и посмотрел в окно – в ночную темень, затем вернулся обратно:

– Ваши прэдложения по исправлению ситуации в целом, коллега Губин?

– Нужно ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ(!!!) развитие топливно-энергетического комплекса страны, с основным упором на нефть. Для этого надо создать отдельный Наркомат нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности – а то в этой системе ВСНХ, сам чёрт не разберётся – донельзя мутное образование, коллеги! Наркомат, будет контролировать и отвечать за всё: от разведки и добычи нефти – до её переработки и реализации потребителям.

В этом месте, Сталин призадумался…

В СССР того времени, действительно, была такая – крайне запутанная система управления народным хозяйством, что Вождь сам постоянно парился – изучая её ещё «там». По идее им руководил один из наркоматов – Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ). Во главе – ВСНХ СССР стоял Куйбышев, однако было ещё ВСНХ РСФСР – под началом старого большевика Лобова Семёна Семёныча. Явное дублирование!

ВСНХ управлял хозрасчётными промышленными трестами – коих было немногим менее пятисот, объединённых в 23 синдиката. Жуткое нагромождение бюрократических структур! Чтоб, всем этим управлять, создаётся Центр управление государственной промышленностью (Цугпром ВСНХ), а в качестве экономического органа регулирования и планирования – Главное экономическое управление (ГЭУ ВСНХ)…

Ёпсель-дропсель и сбоку бантик!

Кроме центральных, на местах были созданы губернские, районные (в крупных промышленных районах) и уездные Советы Народного Хозяйства (СНХ). Были образованы главные комитеты и центры ВСНХ для руководства отраслями промышленности – «Главкожа», «Главсахар», «Главторф», «Центротекстиль», «Центрочай» и, так далее…

Не! Система нуждалась в решительном сломе и реорганизации, как-то совершенно по-новому.

«Нефтесиндикат или Наркомат нефтяной промышленности? – в уме Сталина происходила борьба двух направлений, – общемировой или наш «особый» путь? Что выбрать, как бы не ошибиться…»

Однако, вопрос стоял даже так: «Что строить: государственный капитализм – какой был у нас или американский – корпоративный? Может, некий их «гибрид» – типа китайского?…Эх, знать бы, чем в реале «особый» китайский путь завершится»!

– …Поставить во главе наркомата грамотного организатора, – продолжал Губин, – выделять достаточно внимания и ресурсов – не забывая контролировать, следить за новейшими мировыми разработками в отрасли и на свои не скупиться и, всё будет в шоколаде, коллеги! Лишь, наладив откачку нефти из скважин, увеличим добычу нефти в СЕМЬ(!!!) раз…

– Новые районы нефтедобычи, коллэга?

– Обязательно надо! Начнём, с ставшего уже «притчей во языцех» – Ромашкинского, как самого легкодоступного, дальше – Татария, Башкирия…

Вскочив и, пару раз пробежавшись вдоль стола, Вождь уселся на место и выдал «окончательное» решение:

– Значится, так… Вы, коллэга Губкин Иван Михайлович, назначаетесь Наркомом нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности СССР!

– Коллега Сталин! Я бы порекомендовал бы на этот пост Михаила Васильевича Баринова – он сейчас Азнефть возглавляет.

– А, «в лавке» кого оставим?! Если он, по вашему мнэнию – хороший руководитель, то пусть продолжает руководить бакинскими промыслами. Там, он будет нужнее.

– Коллега Сталин, мне жить осталось…

– НЫЧЕГО!!! Обложим, как вэлыкого Мао – юными комсомолками-дэвственныцами, хахаха!!!

– ХАХАХА!!! – оглушительным грохотом, народ поддержал Вождя.

– Прыкалываюсь – ишь, как обрадовался!

– Да, я…

– Вопрос уже мной рэшён, коллега Губин! А насчёт продолжительности жызни… Я Вам ЗАПРЕЩАЮ(!!!) умирать – пока не поставите отрасль на ноги, коллэга!

– Слушаюсь, товарищ Верховный Главнокомандующий! – на полном серьёзе ответил тот.

– То-то, же… А то ишь – взяли моду умырать.

Вождь, продолжал раздавать «слонов»:

– Коллэга Рамзин!

– Слушаю внимательно, коллега…?

– Сможэте перерассчитать энергетический баланс страны на преобладание производных от нефти, коллэга?

– А, я могу рассчитывать на «юных комсомолок-девственниц», товарищ Сталин?

– Конэчно! Они Вас в камере будут навэщать… Ежеквартально. Хахаха!!!

– ХАХАХА!!!

Вмиг посерьёзнев, тот:

– Что…? Вообще без угля и других видов твёрдого топлива?!

– Пачэму? В металлургии бэз каменноугольного кокса нэ обойтысь – да и, в частном секторе углём топить проще, чем мазутом.

– Уголь и нефть…, – не преминул высказаться по этому важному вопросу хозяйственник Молотов, – да и, прочие виды топлива – те же «дрова», должны честно конкурировать – без всяких «льготных» тарифов.

Была своя точка зрения на некоторые виды «местного» топлива и, у Кирова – «курирующего» сельское хозяйство:

– Сжигать торф в топках ТЭС – преступление, коллеги! Он, должен весь идти на удобрение, за недостатком – как органики у наших крестьян в виде навоза, так и современных минеральных удобрений.

Раскинув мысленно мозгами, Рамзин ответил на запрос Вождя:

– Смогу, но для этого мне нужен свой НИИ и, некоторые властные полномочия… Обеспечите, коллега Сталин?

Тот, удивлённо изогнул бровь «домиком»:

– Ви и, так – руководитель Всероссийского теплотехнического института (ВТИ), кроме того – «член» правительства, по сути… Что, Вам ещё надо? Моего «крэсла», что ли?!

Тот, спохватился:

– Ах, да… А я постоянно забываю! Конечно, смогу – при достаточных объёмах добытой и переработанной нефти, промышленность лет за десять-пятнадцать перейдёт на «безугольную» индустриализацию.

– Ну, тогда – как разгрэбём с нэфтянкой, получите Наркомат энергетики и в путь, коллэга! Ми, с товарищами уверэнны, что…

Запнувшись на полуслове, как будто вспомнив что-то:

– Коллэга Струмилин убэдил мэня – что готовясь к войне, надо «разгружать» Москву… Поэтому, этим двум наркоматам и двум институтам соответственно МИФ и ВТИ, в ней дэлать нечего! В Москве нэфть нэ добывается.

– В Москве «добывается» бабло из нефти и газа…

– Да! И, этого вполнэ достаточно. Поэтому, коллэги Губин и Рамзин выбирайте любой город в любом нефтеносном районе (да, хоть в том же Ромашкино!) и стройте свою нефтяную столицу!

Без маловеров не обошлось, естественно:

– Ничего не получится: москвичи в провинцию не поедут…

Правда, они оказались в меньшинстве:

– Таким, мы отключим свет и горячую воду!

– «Не поехавшие в провинцию москвичи», поедут чуть дальше. У товарища Сталина не забалуешь!

– Ехали же московские бояре, строить новую столицу – Санкт-Петербург? Поедут и эти – строить «нефтяную».

Меж тем, взор Вождя обратился на ведущего экономиста:

– Коллэга Струмилин! Как оперэжающее развитие нефтянки вписывается в вашу теорию «Нулэвой пятилетки»?

– Да, так же – как и, всё остальное! – недолго думая ответил тот, – строим коммуникации, инфраструктуру, жильё в районах нефтедобычи и готовим кадры.

Неожиданно, поднялся с места Лихачёв – директор «АМО»:

– Тема нефтянки меня напрямую касается, коллеги, поэтому вношу предложение…

– Канэчно, вносите!

– Если не хватает оборудования для нефтедобычи и, ощущается острый недостаток в средствах для его приобретения, предлагаю скупать в Штатах морально устаревшее, списанное – по цене металлолома. Чинить-ремонтировать – там же в Америке и, отправлять в СССР. Это для них оно – «морально устаревшее»! А для нас – после «конного и людского привода»…

– «Хай-Тэк»! – подсказал кто-то.

– «Нано-технологии», чего уж там!

– На это дело, коллеги, надо обязательно поставить какого-нибудь рыжего…

– ХАХАХА!!!

– Очэнь хорошо, коллэга Лихичёв, – одобрил Вождь, – ми обязательно воспользуемся этой замэчательной идеей!

– Главное, от нас самих – минимум усилий, – ободрённый поддержкой самого Сталина, Лихачёв принялся развивать идею, – только светани перед их бизнесменами баксами – те сами всё сделают!

Губин слушал всё это, слушал – да вдруг как почти закричит:

– Коллеги! Ничего покупать не надо и тем более – красть! Как это не парадоксально звучит, но в области хай-тэка по нефтедобыче, мы с вами впереди планеты всей.

Его сперва не поняли и под высокими потолками кремлёвского заала эхом раздалось:

– Как так?!

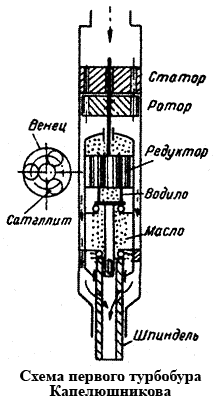

– Да вот так! Суть в чём – рассказываю «на пальцах»: современные нефтяники сверлят скважину вращая всю буровую колону – на что уходит львиная доля энергии… Идея настолько проста, что непонятно почему такое не придумали ещё в 19 веке! Замначальника техбюро треста «Азнефти», Матвей Капелюшников и двое его помощников – Семён Волоха и Николай Корнев изобрели, так называемый «турбобур»… Ээээ… Кажется в 1923 году. На конце неподвижной колонны располагается цилиндрический кожух-утолщение, внутри которого находится одноступенчатая турбина. Промывочная жидкость – специальный глинистый раствор, проходившая под давлением через ствол колонны, заодно вращает турбину, которая в свою очередь вращает наконечник бура.

Обернувшись к Кирову, он спустя пару минут уже спокойно продолжил:

– …При поддержке «реального» Сергея Мироновича, первая партия турбобуров была изготовлена и в 1923 году прошла успешные испытания. В 1924 году кроме советского, на турбобур был получен британский и американские патенты. В следующем, в 1928 году – Капелюшников с группой инженеров продемонстрирует передовую советскую технологию в США, которая при сравнительных испытаниях выиграет соревнование у подобной кампании «Texas Oil Co».

– А потом?

Докладчик только развёл руками:

– «А потом», как обычно – «суп с котом»! Несмотря на неоднократные предложения разных зарубежных фирм, Советское правительство проявило ничем не объяснимую «быковатость» – отказавшись продавать эту технологию идеологическому противнику. Изобретатель не смог преодолеть «детских» болезней своего изобретения, а наша промышленность не смогла освоить его в массовом производстве… Очень скоро, американцы смогли обойти патент Капелюшников – создав турбобур компании «Scharpenberg» с многоступенчатой турбиной, а мы остались при «пиковом интересе»… Лишь в середине тридцатых годов, в СССР вернулись к этой теме и в «Государственном исследовательском нефтяном институте», инженером Шумиловым был разработан турбобур с многоступенчатой аксиальной гидравлической турбиной… Однако, внедрена такая технология была лишь в началу сороковых годов, когда уже было поздно «пить боржоми».

После недолгого молчания, Вождь озвучил общий вопрос:

– Ваши предложения, коллэга Губин?

– Они, прямо таки сами напрашиваются на язык! Во-первых – отдать вновь образуемому нефтяному наркомату один из заводов для производства нефтедобывающего оборудования. Создать при нём конструкторское бюро, а затем и НИИ которое возглавит Матвей Капелюшников со товарищи…

– Во-вторых – заключить договор с одной из американских компаний: мы им право на использование патента, они нам – помощь в освоении технологии производства турбобура…

Ни с чьей стороны, возражений на оба предложения не последовало. Под всеобщий одобрительный гул, Сталин поднял руку:

– Прынимается!

Одобрил, после некоторых раздумий и коллега Губин:

– Пожалуй, пока соответствующие кадры не подготовим, покупать за валюту новейшее оборудование – деньги на ветер… Ну, а там – глядишь и, своего дождёмся!

– Наркомату нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности, коллеги, – высказался по этой теме Молотов, – обязательно нужны свои заводы для изготовления оборудования. А соответствующие технологии жизненно важно купить, выпросить или в крайнем случае украсть…

Ещё минут десять поговорили про нефтедобычу – были интересные, но малосущественные предложения или – вообще не интересные и, Сталин перешёл к следующей теме:

– Так, так, так… С нэфтедобычей кажись разобрались. А, что у нас с нэфтепереработкой, господа-товарищи коллэги? Кто имеет, хоть какие-то понятия, как делается этот самый «высокооктановый» бэнзин?

Как часто встречается в художественной и, не очень, литературе: «Ответом ему была тишина…».

Помолчав вместе со всеми достаточно долго, профессор Губин резюмировал:

– Нда… Это, более чем наглядно, показывает – как у нас относились к нефтянке, коллеги! На совещание по планированию первой пятилетки, нет ни одного нефтяника!

– А Ви, коллэга?

С изрядной долей здорового стеба, тот ответил:

– А «мы» здесь, судя по документам, что нашёл в своём саквояжнике – по вопросу Курской магнитной аномалии.

– Здорово!..И, что будэм дэлать, коллэги?

Опять же – не дождавшись реакции в зале, Губин пожал плечами:

– В принципе, ничего критического! Как и, в «реальной» истории, будем покупать технологии в Америке и пытаться разрабатывать свои… Как-то же, тогда выкрутились!

По всему было видно, что Вождь был несколько раздосадован:

– Ну, что ж… Видать, нэ судьба! Пока мы эти «технологии» получим, пока освоим…

– И, не факт что «получим»! – добавил свою «ложку дёгтя» Берия, – возможно, мы своим вмешательством в естественный ход истории…

– Сплюньте, коллега! Что Вы вечно каркаете?!

Лаврентий Павлович, был хорошо воспитан – плевать через левое плечо в помещении не стал, а три раза постучал по «дереву».

Берию, поддержал один из авиационщиков:

– У коллег сложилось ложная уверенность, что воспользовавшись «депрессняком» у пиндосов, мы их всех на корню – с потрохами, купим… НЕ ОБОЛЬЩАЙТЕСЬ!!! Мы купим только то, что нам позволят купить. Например, технологию турбонадува – для повышения высотности авиадвигателей, нам в «реале» продать отказались…

Сталин тоже – оказался большим реалистом, чем большинство присутствующих:

– Хуже нэт, коллэги – чем считать своих геополитических противников дурней себя. Можно кончить, как нэбезызвестный Адик – с пистолетиком у виска!

Не очень то, надеялся на «доброго американского дядю» и, Молотов:

– В любом случае, коллеги, мы должны больше надеяться на себя!

Воспрянув, получив поддержку, Берия ещё раз «какнул» в бочку холявного мёда от «пиндосов»:

– Даже, если нам продадут какую-нибудь технологию, не факт – что мы её сможем освоить, коллеги! Касаемо «турбонадува», упомянутого коллегой Туманским… Там требуются особые жаростойкие стали, для легирования которых нужен кобальт. Кто-нибудь подскажет мне, где в нашей стране он добывается, коллеги?

Однако, его слова остались без внимания, потонув в гуле голосов:

– Фтопку пиндосов! А нас был «свой» Шухов!

– Не «был», а – «есть», коллега!

– Шухов – был, а бензина – не было! Так, что без пиндосов не обойдёмся – как ни крути…

– Коллеги! Существуют различные методы повышения октанового числа бензина.

Например – этилирование.

Из зала послышались выкрики:

– Про тетраэтилсвинец забудьте. Не позволим травить наших предков!

– От этилированного бензина образуется нагар – каюк любому движку.

– Не «любому», а только современному! «Современному» нам – я хотел сказать.

Были совершенно невероятные предложения по поводу повышения октанового числа бензина:

– Кроме тетраэтилсвинца, повысить октановое число можно обыкновенным спиртом, нафталином, марганцем…

– …Ослиной мочой. Хахаха!

– Не смешно, коллега! В качестве присадки, можно юзать обыкновенную дистиллированную воду – правда, потребуется отдельный бак под неё и придётся немного переделать карбюратор. Бензино-воздушная и водо-воздушная смесь приготовляются отдельно, потом подаются в цилиндры.

– Так, что? На одной воде ездить можно – с небольшой добавкой бензина, что ли?!

– ФИГВАМ!!! Воды должно быть не более пяти процентов – иначе, смесь не воспламениться от свечи…

Разгорающуюся, как сухой валежник в лесу дискуссию, остановил Губин:

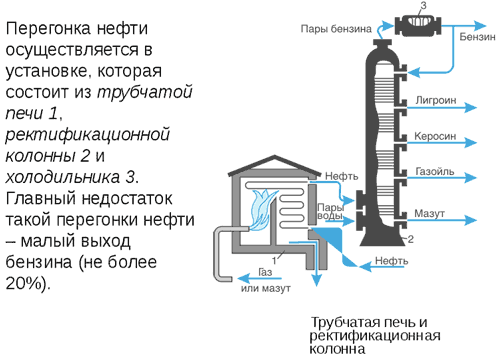

– Коллеги! Дело даже, не столь в качестве бензина – поднять его октановое число, в принципе – да, можно. Сколь, в его количестве. В принципе, схему установки по перегону нефти по «чеченскому варианту», я вам хоть сейчас могу нарисовать… Однако, у неё очень низкий выход бензина.

Губин, с сожалением и изрядной досадой на лице и, в голосе, развёл руками:

– Принципиальную схему самого простейшего термокаталитического крекинга я тоже сумею изобразить… А, вот что касается практической части – как-то знаете, всё мимо. Вы, уж извините! Предлагаю как и в случае с турбобуром – создать НИИ нефтехимии и поручить возглавить его, всем известному Шухову Владимиру Григорьевичу – основоположнику термического крекинга нефти (патент Российской Империи за 1891 год).

– Прынято! Кем он у нас сэйчас?

– Кажется – Председатель Комитета Госплана по нефтепроводам и член ВЦИК.

Встал достаточно молодой, энергичный на вид, человек в кожанке:

– Коллеги! Извините, на вашем форуме бываю «наскоками», поэтому вы меня не знаете… Здесь же…

Он достал из кармана какой-то документ и пристально в него вгляделся:

– Валентин Викторович Осипов… Год Рождения… Член… Инспектор Рабкрина… Чего?!

– «Рабкрин» или «РКИ», это – Рабоче-крестьянская инспэкция, система органов власти, занимавшаяся вопросами государственного контроля, – подсказал не понимающему исторических реалий коллеге, Вождь, – Рабкрином руководит Серго Оржоникидзе, который почему-то, на этом совещании отсутствует, а ваш непосредственный начальник – Яковлев Яков Аркадьевич, его заместитель… Его тоже ми в своих славных рядах нэ наблюдаем. Ви же – ответственный работник – министерский чиновник «средней руки», если «по-нашему»…

– Надо же, – протянул тот, уважительно, – как, «угадали» то! «У нас», я тоже – в подобной структуре всю жизнь прослужил… Помните «Хлопковое дело»? Комиссию Гдляна и Иванова?

– Ну, ещё бы! – раздалось всеобщее.

– Так вот, я в ней участвовал и, далеко не в роли статиста! Ну, а перед самой пенсией возглавлял областной ОБХСС.

– Ну, раз с областью справлялись…, – вдруг, резко и смотря прямо в глаза, – с Рабкрином справитесь, коллэга?

– Понимаю, Вас…

Ненадолго задумавшись, мельком взором окинув зал и увидев устремлённые на него вопрошающие взоры, Осипов глубоко вздохнув, выпалил:

– Справлюсь, товарищ Сталин! Я, никогда от ответственности не бегал – тем более, не побегу и сейчас.

После приветственных и уже поздравительных выкриков, вновьиспечённый глава Рабкрина, обратился к вождям в целом:

– Коллеги! Я готов работать на благо государства где угодно и, при любых условиях… НО!!! Заклинаю Отцом, Сыном, Святым Духом, Христом Спасителем, Марией Магдаленой и всеми святыми угодниками… Если мало – духом Маркса, Энгельса и Ленина – не повторяйте прошлой ошибки.

– Какой-такой, «ошибки»?

– Я про Закавказье и Среднюю Азию… Точнее – Узбекистан с Таджикистаном. Советскую Власть, вы там всё равно не установите, зато заразите весь СССР коррупцией. Вы уж, поверьте моему жизненному опыту, коллеги!

– И, что Ви с ними прикажите дэлать? Они уже в составе СССР!

– Вы – политики, вам и решать, коллеги. Но, я голову на отруб даю – КОРРУПЦИЯ ТАМ НЕИСТРЕБИМА!!! Победим её в России, она вернётся к нам оттуда и, как «в реале» – сожрёт Союз изнутри… НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ОШИБКИ!!!

Вожди переглянулись и, в их взглядах явственно читалось: «А ведь, он прав!», затем:

– Харошо! Политическое руководство подумает над этой проблэмой, коллэга!..Однако, мы здесь про нефтепереработку.

– Ах, да! – спохватился тот, – помню, как-то совершено случайно на вашем форуме скачал и прочитал забавный опус «Кооперация с USSA», некого писаки под ником «Сталк»…

– Да! Был такой «опус», – подтвердил Сталин, пристально вглядываясь куда-то в дальний угол, – правда, сам не читал – по недостатку врэмени.

Среди вождей помельче, возникло некоторое оживление:

– Это тот «Сталк», что не так давно с нашим румыном – из-за их Муссолини поцапался?

– Ну, во-первых коллега «Филипп» не румын, а всего лишь болгарин… А, во-вторых: не из-за «их» Муссолини, а из-за их Чаушеску.

– Да, какая разница! Я хочу сказать, что этот «Сталк» на редкость зловредный тип.

– Вот это точно! В каждом посте успел наследить своими комментами…

– Не, ну надо отдать должность – зачастую в его комментах имеется здравый смысл… Но, в какой форме это подаётся!

Остальные, рядовые коллеги-попаданцы тоже заговорили-заспорили, перемывая косточки незадачливому писаке:

– Нудноватая писанина – едва до середины домучал!

– Да, нет – вы что? Аффтырь искромётно юморит, но всё больше на тему сисек!

– Какие «сиськи», коллеги?! «ГГ» – какой-то сексуальный маньяк. Собрал себе целый гарем – должно быть, оговорка по Фрейду!

– Систематический недотрах с самого детства – а вовсе не «комплекс», коллеги!

– «Юморить» то, сей пейсатель юморит – но всё как-то на уровне казарменной табуретки! Как мой старшина Голопупенко на плацу.

– Главный герой сего опуса – быдло и, афтырь, видать – таков ж!

– Коллега, побойтесь Бога – вот не ожидал от Вас! Главный герой спасает детей и любит женщин – если и автор, «таков ж», то… То «быдло», при всём моём уважении – смотрит на Вас из зеркала!

– Добрался до «Сходняка попаданцев» и сломался… Это, просто что-то за пределами добра и зла!

– Коллега! Понятие «мозговой штурм», Вам известно?

– Запятых понатыкал – глаза сломаешь!

– Что есть – то есть… Но, главная беда – затянуто сильно! Если процентов семьдесят пять «отжать» – вполне годное чтиво будет.

– Аффтырь, ваще не знает истории и, утверждает – что египетские пирамиды построили инопланетяне!

– Это, Вы из какой-то другой «оперы», коллега! Но вот, что он там про историю России наплёл… Убив бы!

– Главный герой данного «произведения» – конченный алкоголик! К тому же, попав в прошлое, первым делом сексуально эксплуатировал проститутку и через неё реализовывал condoms нашим предкам… Фи, какой «mauvais ton»!

– Хахаха!!! Помню, помню – был такой эпизод! Кстати, из-за этого не родился его дедушка.

– Кого, «дедушка»? В смысле, чей? Афффтыря?!

– Да, нет – главного героя. Однако прикиньте, коллега: «закон не зачатого дедушки» не сработал!

– Жаль…

Только один коллега из всех – Файнберг Евгений Эдуардович, более известный нам под ником «Оппозиционер» – очень скоро, переформатившимся среди коллег-технарей в более простецкое «Оппозит», высказался положительно:

– Коллеги! Будьте, хоть немного объективны. Конечно, коллега «Сталк» нам всем довольно неприятен своими коментами – из-за которых Админ, его не раз беспощадно банил… Но, как бы там не было, на «ЛитНете», его «Кооперация с USSA» находится в топе!

– «ЛитНет»?! Да, это ж – отстой!

– Ну, почему же, коллега? Рейтинг там возглавляет САМ(!!!) Злотников, чуть ниже – Величко, а «Сталк» – на пятнадцатом месте. Был… Что для писательского дебюта в жанре – находящимся в упадке, выглядит вполне даже прилично.

– Знакомая картина, коллеги! – осуждающе покачал головой Киров, – где этот тип, там срач и раздрай.

Постучав по столу трубкой, Вождь прервал бушующие страсти по поводу некого «Сталка»:

– Напоминаю коллэгам, что мы про нефтепереработку – а не про художественные достоинства и нэдостатки данного художественного… Произвэдэния!

В наступившей, как по мановению волшебной трубочки… Пардон – «палочки», тишине, коллега Осипов смог продолжить:

– Так вот, там упоминается про пермский нефтеперерабатывающий мини-завод, могущий перерабатывать в высокооктановый бензин марки «Евро-3», не только сырую нефть или мазут – но и, отработанное масло, нефтешлам, нефтяные остатки… Да, чуть ли не старый асфальт! Кроме того, из низкокачественного бензина «прямой перегонки», установка делает высококачественный высокооктановый.

Тут же, послышались голоса:

– Да! Действительно, было такое.

– Нет, что касается «заклёпок», тот «Сталк» – шарящий чувак! Был… Будет…

– Вообще, вся его «Кооперация с USSA» – это как справочник попаданца!

Переждав, будущий глава Рабкрина продолжил:

– Сказать по правде, я в такое не поверил! Однако, любопытство – мой «порок» и, я не поленился погуглить… К моему удивлению, всё оказалось верно: такой мини-завод в реале существует! Хм… Гкхм… Будет существовать.

Оказалось, он не один такой – Фома Неверующий:

– Аналогично, коллега! Я тоже проверил этого графомана на знание матчасти… В чём, в чём, а в этом он не соврал – что самое удивительное.

– И я, коллеги!

– Сожалею о потраченном времени, но я тоже…

Какой-то «мажор» – молодой человек лет приблизительно двадцати пяти, внешним обликом смахивающий на преуспевающего нэпмана, встал и поведал свою историю:

– Коллега «Сталк» должен, с того самого пермского производителя этих мини-заводов – хорошую мзду за рекламу брать! Здесь, история случилась такая – немного о себе, если не возражаете… «Там» я был, так сказать – «олигархом» регионального значения. К моменту «переноса» имел сеть АЗС, СТО и шиномонтажек и, любил между делом почитывать фантастическую литературу. «Кооперацию с USSA», по правде говоря, я прочёл «по диагонали» – но вот этот мини-завод меня «зацепил» конкретно…

Замолчав, Мажор несколько минут, с многозначительным видом качал головой и причмокивал.

– Я не только «не поленился» погуглить – но и, провёл переговоры с фирмой-изготовителем, съездил «вживую» ознакомиться с этим чудом отечественного хай-тека, просмотрел техническую документацию. Поговорил со специалистами… И, знаете…

Опять же, сделав прямо-таки театральную паузу:

– «ОНО» СУЩЕСТВУЕТ!!!

– Вы сможете повторить по памяти, коллега? – заметно напрягшись, поинтересовался Губин.

– К сожалению, я по образованию и по профессии не химик и вообще – не технарь! Я закончил кооперативный техникум, потом торговый вуз заочно… Десять лет работы в госторговле и, затем – в связи с известными вам событиями, отравился в «свободное плавание» по волнам рыночной экономики, – Мажор достал документ, – здесь, я тоже «по профилю» – консультант-экономист Народного комиссариата внешней и внутренней торговли СССР. «Меньшиков, Михаил Алексеевич»… Кто такой?

Переглянувшись с коллегами в президиуме, ответил Молотов:

– В «реальной истории», после войны Вы станете заместителем – а затем и, министром внешней торговли СССР. Правда, ненадолго: после одной непонятной истории с «мексиканскими бананами», Вас снимут и отправят в почётную отставку… На какую-то дипломатическую работу – не помню точно.

– Ох, ну ни… Не! На наркома торговли не потяну, коллега Сталин, – честно признался Мажор, – боюсь, не смогу оправдать высокого доверия и угодить вон к нему…

Подбородком, Меньшиков-Мажор указал на Берию. Тот, не преминул поправить «адрес»:

– К Ягоде «угодите», если что… Хотя, не думаю что это Вас больше обрадует.

– Напрасно Ви так считаете, – не позволил «спрыгнуть» тот, – ми все, иногда просто нэ подозрэваем об своих выдающихся способностях… Особэнно, при правыльной мотывации!

«Внешней торговлей, может и кто из местных руководить – тот же Микоян, например, – подумал Сталин, цепким взглядом прицениваясь к Меньшикову-Мажору, – а этого, пожалуй – во главу Совета директоров «Нефтесиндиката». Ладно, ещё будет время подумать…».

Народ, слегка поржал, затем коллега Меньшиков возвратился к теме:

– Так что, про то – «как оно работает» я вам не расскажу… Но то, что запомнил – пожалуйста! Память, слава Богу, хорошая. А там, специалисты (ведь, должны же быть они в СССР?), что-нибудь – может быть, да сообразят.

Горохом посыпались «воспоминания» из зала:

– Однако и, я кое-что мог бы припомнить!

– Отлично запомнил, что процесс идёт при свинцовом катализаторе…

– Да, нет же! Жидкий свинец внизу реактора, просто способствует равномерному нагреву сырья и разделяет рабочие зоны.

– Катализатор, коллеги, тоже присутствует! Как сейчас помню – «высококремнезёмистый, целлюлитной системы». Чё, за «система», интересно, такая – «целлюлитная»?

– «Цеолитная», коллега! Судя по названию, специально обработанная обыкновенная глина… Или, специальная глина… По крайней мере, есть от чего «плясать».

– 450–500 градусов по Цельсию – это я запомнил точно!

– Теоретически, я представляю себе – что такое современный нам «каталитический гидрокрекинг»… Что вспомню – напишу.

По ходу, у Меньшикова «загорелось»:

– Коллеги! Попрошу каждого вспомнить и написать, как можно больше про эту установку – в частности (кто, что помнит) и, об термическом крекинге нефти – в целом! По принципу «с миру по нитке»…

Значительная часть попаданцев схватилась за карандаши и принялась, что-то строчить и чертить…

Когда, большинство попаданцев закончило с писаниной, после небольшого перекурчика и последующего – более продолжительного чаепития, Сталин хотел было уже перейти на другую тему, как вдруг – откуда ни возьмись:

– Коллеги! А почему не была задета тема газификации страны? Ведь, если нефтяной баланс топлива экономически выгодней угольного, то газовый – прогрессивней их обоих, вместе взятых на порядок! Природный газ это не только топливо – но и, самое дешёвое и экономически выгодное сырьё для производства минеральных удобрений, взрывчатки, резины, пластмасс… Синтетического моторного масла, наконец! Почему бы, нам сразу не перепрыгнуть во вторую половину двадцатого века?!

– Боюсь, нам не поднять таких технологий, коллэга…, – с ноткой печали ответил коллеге из зала Сталин, – нам бы, с нефтянкой «разгребсти»!

– Ничего такого, архисложного в газовых технологиях нет! А начать развивать их можно параллельно с нефтяными – сперва, научившись использовать попутный газ.

Вождь обратил свой лик к эксперту:

– Коллэга Губин…?

Тот, с удовольствием проинформировал:

– Действительно, газ – сперва «светильный», получаемый в результате перегонки угля или дров, научились использовать уже давно – как бы, не в 18-ом веке. «Нефтяной» газ – нашими словами «попутный», достаточно интенсивно применялся ещё в дореволюционной России. В 20-е годы, в СССР уже было известно пять чисто-газовых месторождений, а добыча достигала пятнадцати миллионов кубометров… Что, для уровня газификации США, например, смехотворно мало!

На присутствующих это произвело должное впечатление:

– Значит, в США уже достаточно развита промышленная добыча, транспортировка и использование природного газа?

– Совершенно правильно – у нас есть от чего «плясать»! Ещё в семидесятых годах прошлого – девятнадцатого века, в Штатах началась промышленная добыча природного газа, а в настоящее время, там уже существуют дальние газопроводы и широкое использование этого топлива в промышленности и быту…

Молотов, схватился за голову:

– Боже! Это ж, на сколько мы от них отстали…

– Зато, нам не надо «изобретать велосипэд» – есть гдэ купить уже готовое оборудование и нанять спэциалистов, – посмотрел на эту проблему с другой стороны Сталин, – продолжайте, коллэга!

– …Эпоха же «большого газа» в СССР, начинается со строительства газопровода «Саратов-Москва» в 1946 году, который лично курировал коллега Берия… Извините – «тот» Лаврентий Павлович Берия.

Сталин, на «виновника» внимательно посмотрел несколько подозрительно прищурясь:

– И, когда ты только успэвал, Лаврэнтий?! И, атомный проект двигать, и газопроводы строить…

– …И, по школьницам бегать, – не забыли потроллить коллегу из зала.

«Виновник», зло зыркнул на «остряков» из-под стёклышек – но в этот раз, промолчал.

– Вот, я и говорю: что мешает начать всё это дело пораньше, коллеги?!

– Финансы, ресурсы, технологии, кадры – как и во всех других, аналогичных случаях…, – ответил Молотов, с сожалением разведя руками.

– В этот раз, мы с вами вроде решили здорово сэкономить на западных областях СССР? Вот и, направим часть освободившихся ресурсов на дело газификации – экономически окупит, просто моментально!

– Эх, знали бы Вы – на сколько «дел», требуется направить «освободившиеся ресурсы», коллега!

Однако, Сталина мысль создать «Газпром» ещё до войны, видимо уже крепко зацепила:

– Коллэга Губин! Какие мэсторождения природного газа – кроме всэм известного Уренгоя, мы могли бы начать разрабатывать ещё до войны?

Уставившись куда-то на потолок, вспоминая, тот начал перечислять, закончив:

– …Из значительных же, я бы порекомендовал начать с Березовской газоносной области – что неподалёку от Урала и, Оренбургского и Астраханского газоконденсатных месторождений.

Вождь, соскочил и «забегал» туда-сюда, грызя так и не набитую и не зажжённую, соответственно трубку, повторяя про себя:

– Заманчиво, заманчиво… Довоенный газопровод до Урала? …Крайне ЗАМАНЧИВО(!!!), чьорт побэри!

Видя крайнюю заинтересованность, профессор Губин плеснул «кипяточку» Вождю «под репицу»:

– Не доживу, наверное… Но, я возьму на себя смелость дать политическому руководству страны дальнесрочную рекомендацию – уже на послевоенный период.

Сталин напружинил уши:

– Ми Вас внымательно слушаем, коллэга…

– После освоения этих месторождений не лезьте в Западную Сибирь! Издайте мораторий и законодательно запретите сроком на сто лет разведку и добычу чего либо, восточнее Оби и севернее Транссиба! Оставьте природные богатства потомкам, в конце концов… Хоть, что-нибудь!

– Хм, гкхм… Я Вас, конэчно, хорошо понимаю, профэссор. Однако поймите и, Ви нас: месторождений Приволжско-камского нефте-газоносного района крайне нэдостаточно для индустриально развитой страны – уже с середины пятидесятых годов. Я сейчас не говорю про экспорт углеводородного сырья…

– Предлагаю, пораньше и интенсивней разрабатывать прикаспийские месторождения – их, до конца двадцатого века должно за глаза хватить и, главное… Предлагаю вместо Уренгоя и Тюмени, взяться за Майско-Минарское месторождение в Туркменистане.

Среди попаданцев в зале, случилось некое лёгкое оживление:

– «Майско-Минарское»?! Что-то, знакомое…

– Кажется, у Николая Нестерова читал в его «Дембеле»…

– Ах, да! Точно…

– Тихо! Я «Дембеля» не читал и мне интересно послушать, коллеги!

Когда установилась тишина, Губин продолжил:

– Если кто из коллег не знает, то расскажу: это месторождение «открывали» дважды. Первый раз ещё советские геологи, пробурив немногим более трёх километров, наткнулись на «надсолевое месторождение»… Уже при независимости Туркменистана, турки с китайцами пробурили чуть глубже и, ниже слоя солёной воды, натолкнулись на «подсолевое месторождение» – газонесущий пласт толщиной порядка километра! Месторождение, оказалось с «двойным» дном… Кстати и нефть там есть, причём – очень хорошего качества.

Вожди переглянулись и Молотов одобрил:

– Ну, а что? В принципе, хоть сейчас там бури-сверли – если найдётся чем. Климат, не такой зверский как в Сибири – где Тюмень и Уренгой. Вместо болот и вечной мерзлоты – песчаная или каменистая пустыня, что нам благоприятствует. Да и, Закаспийская железная дорога, построенная ещё при царизме – буквально в двух шагах! Единственная проблема, могущая омрачить нам жизнь – недостаток пресной воды…

В заключении, профессор Губин сказал:

– Если не торговать Родиной, коллеги-вожди – как мы это «в реале» сделали, то нефтегазовых запасов европейской части СССР и Туркмении надолго хватит! А богатства Сибири, надо оставить потомкам. Им тоже – как и нам, на что-то надо жить…

Долгие продолжительные аплодисменты, переходящие в овации.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ