Глава 19. Орлы Рейхсмаршала против стервятников Люфтваффе

"Знающих людей в нашей авиации много, а специалистов мало", – А.С. Яковлев (сказано И.В. Сталину).

– Так, что у нас там с «материальной частью» легкомоторной авиации? – напомнил Ворошилов Начальнику ВВС Баранову.

Однако, тот по ходу, уже на коллег обиделся:

– Э, нет… Я, что – за всех отдуваться буду? Вон – коллега Рейхсмаршал сидит! Он «там» у Вас на сайте шибко умничал, коллега Сталин – вот пускай и, сейчас попробует…

И, Баранов с гордо выпрямленной спиной отравился на своё место.

«Ну, вот – ни за что, ни про что обидели хорошего человека… Главное для руководства ВВС не уметь летать самому – а уметь организовать наземные службы так, чтоб хорошо летали другие, – подумал про себя Вождь, – если человек умел «у нас» руководить современным аэропортом, то он это однозначно умеет! Пожалуй, я специальным приказом запрещу ему летать даже в качестве пассажира – мало ли кто о чём в детстве мечтает…».

– Попросим коллегу Рейхсмаршала на трибуну, товарищи, – Вождь первым захлопал в ладоши, – «в миру», он теперь у нас – Сергеев Андрей Васильевич[97], прошу любить и жаловать! Его не надо спрашивать умеет ли он летать: в «той» жизни он последовательно был лётчиком-спортсменом, лётчиком сельскохозяйственной авиацией, начальником авиаотряда полярной авиации, преподавателем в училище гражданской авиации… В «этой» – авиамеханик, боевой лётчик Первой мировой войны, командир боевого авиаотряда во Время Гражданской. Занимал высокие боевые и политические должности в авиации Советской России, закончил академию имени Жуковского…

Сталин, после некоторого раздумья, несколько озадаченным тоном, закончил:

– …Правда, в данный момэнт он – военный атташе во Франции – а к нам, по ходу, он заглянул «на огонёк».

– Без понятия, коллеги, каким макаром я здесь оказался, – на ходу, ответил улыбаясь приязненно, – возможно, меня сюда занёс чёрт…

Этот «ник» – «Рейхсмаршала» был хорошо известен завсегдатаям Форума альтернативной истории и, аплодисменты усиливались по мере продвижения коллеги к трибуне. Наконец, он дошёл и, подняв руку, попросил тишины…

– Давно знаком с Вами, коллэга и, всё хочу спросить, – опередил провокационным вопросом товарищ Сталин, – зачем, Вы взяли себе такой ник «Рейхсмаршал»? Сильно уважаете толстяка Геринга и фашистскую Германию в цэлом?

Видимо, тот ждал такой вопрос, поэтому не промедлил с ответом:

– Сильно уважаю Люфтваффе – как сильного и достойного противника, товарищ Сталин… А, Геринга-целлюлитника – в частности и, фашистскую Германию – в целом, я люто ненавижу и презираю!

Тут же, кто-то из коллег в зале напряг извилины с послезнанием:

– Ну, а что? Помню читал – в войну в Красной Армии и Гитлер был… Правда, не немец – а еврей.

Его поддержали и разгорелся небольшой срач на национальную тему:

– И я читал! Да, не один Гитлер – а как бы, не четыре!

– Ну, а что? Тот же Гитлер и был еврей! Вернее – есть… Ибо, не мной было сказано: самые ярые антисемиты – как раз из евреев и получаются.

– А самые ярые русофобы – из русских!

– Это Вы про "не братьев", коллега? Да, какие же они…?!

– Это – древние шумеры, першими вышедшие на сушу.

Ну и, так далее… И понеслось…

По ходу, ответ коллеги Рейхсмаршала – в новой реальности – Сергеева, вполне Вождя удовлетворил. Поэтому как только хохлосрач стих, он спросил:

– Хм… Чтобы «уважать» врага, надо его хорошэнько знать… Ви, хорошо знаете Люфтваффе, товарищ Сергеев?

– Очень хорошо – как свои пять пальцев, товарищ Сталин! Организацию, тактику, материальную часть… Сильные и слабые стороны.

– Как Ви считаете, можно ли «сломить хребет» Люфтваффе в «час Х»? Да, так – чтобы оно уже нэ оправилась?

Мнимый Рейхсмаршал с сомнением покачал головой:

– Даже используя «послезнание», товарищ Сталин, очень-очень трудно это будет сделать… Но, можно!

Вождя, такой ответ не удовлетворил:

– Почэму «трудно» – да ещё и, «очень-очень»?! В двух словах можете объяснить?

Коллега Рейхсмаршал, прижал руку к сердцу:

– Да, потому что – у нас сплошные «дыры»! Вот, например – ситуация с топливом: то, что мы производили и считали «высокооктановым авиационным бензином», в Америке шло на заправку грузовиков[98]. Да и, того не хватало[99]!

– Про бэнзин ми уже исподволь поговорили. Возможно, нам удастся исправить сытуацию – если не качественно, так хотя бы количественно.

– Ладно, хорошо… Про ситуацию с алюминием, знаете? Ну, не может деревянный самолёт, мощность двигателя которого – из-за «сырца» вместо бензина проседает вдвое, а пилоты имеют слабую подготовку – из-за того же недостатка горючего и малого ресурса двигателя, быть сильнее «Мессера» или «Фокки»! Только действительно, воспользовавшись зимним «окоченением» теплолюбивых «арийцев» в «Час Х», задавить численностью – навалившись на них массой на занесённых снегом аэродромах. Лишившись зимой подготовленных кадров, летом 42-го Люфтваффе будут уже не те – даже, восстановив материальную часть…

– В своих «постах» Ви, очень изобретательным были, коллега, – с ехидцей припомнил Сталин, – такое придумывали, такие «вундерваффли» пилили… Неужель, в «реале» – слабо?!

– Так, то – «В ПОСТАХ»!!! – коротко хохотнул он, – а, то – «В РЕАЛЕ»!!!» Ни одной «альтернативки» не помню – где бы авиация была в такой глубокой заднице…

Казалось, отрешенно сидящий Берия, поднял голову от созерцания своих помолодевших в одночасье рук и сказал:

– А, ведомо ли коллегам, что мы этот бензиновый «кризис» сами себе усугубили? «Своими», так сказать «руками»?

– И, как жэ? Если нэ секрет?

– Да, какой там «секрет»… В сороковом году, Штаты объявили нам «за финнов» санкции и отказались продать заводы по переработке нефти…

Походив, Сталин задумчиво пробормотал, как бы спрашивая самого себя:

– И, что тепэрь? Или, заводы купить раньше или финнов начать кошмарить позже? Ладно, посмотрим по обстоятэльствам…

Сделав за спиной стоящего за трибункой Сергеева пару «кругов», размышляя всё ещё над «финским» вопросом, Вождь сказал:

– Харашо… Раз, Ви так утверждаете, коллэга, значит – так оно и, есть… Ми Вам вэрим. Какие меры Ви прэдлагаете, чтоб в «Час Х» сломать «хребет» Люфтваффе – а заодно и, всей фашистской гадине?

– Моёмнение совпадает с мнением коллеги Ворошилова: чтоб победить врага, надо «оптимизироваться» – усилить свои сильные стороны и нейтрализовать слабые. Какие же у нас сильные стороны в авиации?

– «Дубов» – дерева в смысле, в стране до хренища…, – подсказали из зала.

– И, это тоже – без всякой иронии, коллега! Велика Россия – много в ней корабельного дуба и авиационной сосны… Однако, авиация РККА больше славилась своей массовостью. Абсолютное большинство «сталинских соколов» летало – штурмовало-бомбило немецкую пехоту и никаких «Хартманов» в упор не видела. Но, это позже – где-то с сорок третьего года – когда в том числе, много высокооктанового бензина стало поступать по Ленд-Лизу…

– Ви считаете, с «октановой» проблэмой авиационного топлива, мы – используя «послезнание» не справымся?

– Справимся, товарищ Сталин! – бодро ответил Сергеев, – но, на массовую авиацию, его всё равно не хватит. Хотя бы, от импорта во время войны избавиться – с Божьей помощью.

Из внимательно слушавшего зала, раздалось:

– «Алюминиевую проблему» не забываем, товарищи! Что толку от высокой скорости, которую позволит развить высокооктановое топливо – когда уже на шестистах километров в час, у наших самолётов отваливались деревянные крылья?!

– С этим утверждением я бы поспорил, коллеги, – ответил на выпад Рейхсмаршал-Сергеев, – но, факт на лицо – все проблемы мы к началу войны устранить не сможем… Значит, что? Только массовость.

– Харашо… Примэм это за постулат и, дискуссировать на эту тэму, больше нэ будэм…, – несколько мрачновато, поставил жирную «точку» Вождь, – будем давить гадов в воздухе и на земле массой и, ни про какие «чудо-юдо-вундер-ваффли» мэчтать нэ будем…

Сергеев, он же коллега Рейхсмаршал, продолжил «строить» авиацию дальше:

– Организационно, коллеги, я предлагаю сделать нашу авиацию трёх-уровненной… Первый уровень, это – вышеупомянутая коллегами Ворошиловым и Барановым массовая легкомоторная авиация. Её личный состав комплектуем из выпускников аэроклубов – которых в стране, было просто немерено! Пехоту лётчиками из училищ в трудный час пополняли – было дело. Так, вот… После окончания этого учебного заведения, которые следовало бы сделать двухгодичными, интернатского типа – хотя бы на последнем году обучения… Чтоб, ничто не отвлекало! Как советские спортивные школы… Помните?

– Помним!

– После завершения обучения в аэроклубе и достижения призывного возраста, юный авиатор призывается и проходит срочную в частях легкомоторной авиации.

– «Лётчики срочной службы» – это просто охренеть, – восхитился кто-то из коллег, – где-то, я такую альтернативку уже читал!

– Действительно – очень тяжело придумать что-то своё, новое…, – почти застенчиво признался Сергеев, – я эту идею «спиратил» из одного «попаданческого» произведения. Надеюсь, автор мне не предъявит… Хахаха!!!

В зале как будто ждали:

– Он и в моих постах постоянно идеи тырил и выдавал за свои…

– Плагиатор!

– Копираст!

– …араст!

Пришлось Сталину злоупотребить административным ресурсом и прикрикнуть:

– К коллэгам убедительная просьба – нэ мешать!

Сергеев, тайком от президиума показав залу «фак», продолжил:

– Легкомоторная авиация делится на дивизионного, корпусного и армейского подчинения – эскадрилья, полк, дивизия. Возможны и, авиачасти фронтового подчинения – тут ещё подумать надо и, обкатать на предвоенных учениях и локальных конфликтах.

– …Отслужив свой год (учёба в лётном училище первого уровня засчитывается за срочную службу), лётчики-срочники отправляются в запас, периодически вызываясь в свои кадрированные части для переподготовки. Лучшие из них переходят на следующий – «средний» уровень. Их на один год направляют в лётные училища «второго уровня» для переподготовки на «нормальный» самолёт, после чего они получают первое офицерское звание… Извините – «командирское» звание! Из «середнячков» формируются фронтовые части – вроде тех смешанных авиадивизий на советских «Аэрокобрах», про которые говорил предыдущий докладчик.

– …И, наконец, высший уровень – элита ВВС! Сюда направляются лучшие из лучших. Именно этих надо направлять для участия в локальных конфликтах за границу – типа Испании, Китая, Монголии. Элиты, не должно быть много! Названия авиачастей какие-нибудь… Яркие! Типа – «Сталинские соколы» или «Ястребы Ворошилова»…

– «Орлы Рейхсмаршала», – предложил кто-то слишком остроумный из зала.

Сергеев поулыбался с коллегами заодно и продолжил:

– Я думаю наших сталинских асов к «Часу Х» получится раза в три или в пять меньше, чем «экспертов» Люфтваффе – максимум отдельные полки… Их задача – воздушный ТЕРРОР!!! «Свободная охота» – как у немцев, короче: «высота – скорость – маневр – огонь»! Подкараулили – сбили – домой!

После довольно продолжительного и бурного обсуждения, в ходе которого вменяемых аргументов против предлагаемого организационного устройства ВВС ни у кого не нашлось, Сталин хлопнул по столу ладонью:

– Прэдложение коллеги Сергеева принимается! Про «матэриальную» часть НЭ жэлаете нам что-нибудь рассказать, Андрей Васильевич?

– А что дадите, на том и будем летать, товарищ Сталин! Я – лётчик, не конструктор. Я прекрасно понимаю: одно дело фантазировать строча посты на вашем сайте, другое дело – реально исполнять в действительности. И, хотя есть у меня кой-какие идейки – сами знаете… Я их попридержу – чтоб, не проканать за полного лабуха перед местными конструкторами.

Однако, просто так спрыгнуть не удалось – Вождь был настойчив:

– И, всё же? Хотя бы свои трэбование к самолётам – на которых летать будете, озвучите, коллэга! Иначе, вам такого «добра» «напилят»…

Собравшись с мыслями, Сергеев начал:

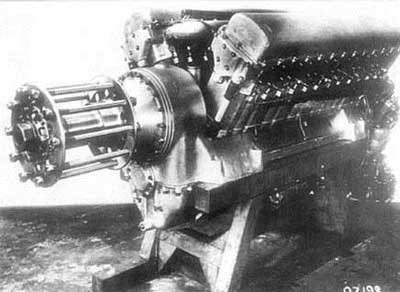

– Во вторую мировую войну, не одни мы были такими умными! Легкомоторная авиация использовалась всеми без исключения странами… У американцев это был «Пайпер L-4 Грассхоппер», у англичан – «Остер», у японцев – «Кокусай Ki-76» и, конечно же, у немцев всем известный «Шторьх» – Физилер Fi-156. Даже, у битых всеми и всегда итальяшек, и у тех был свой «IMAM Ro.63»! Конечно, «массовой» – легкомоторную авиацию всех перечисленных стран, никто бы не назвал… Но у нас то, по бедности нашей – другого выхода просто нет!

– …Все эти самолётики, как братья-близняшки похожи: верхнего расположения подкосное крыло высокой механизации, оснащены двигателями от 65 до 300 «лошадок», способны садиться и взлетать где угодно, экипаж – два-три человека. Я, конечно понимаю, что такое нам не светит[100]! Но, всё равно – хотелось бы, чего-нибудь попродвинутей чем «У-Двас», конечно… Хоть, на чуть-чуть!

Он посмотрел в сторону Баранова – но, тот молчал как сыч.

– …Тогда, что? Тот же «У-двас» – но, только с двиглом «лошадок» хотя бы в двести! Ещё желательно, чтоб пилот и штурман сидели рядом – как в автомобиле: и, обзор у каждого лучше будет и, взаимодействие между собой чётче.

– …За пилотской-штурманской кабиной должен быть приличных габаритов грузовой отсек, с возможностью его быстрой «трансформации» под различные нужды – возникающие в ходе боевой эксплуатации. Понятно, об чём я?

Вождь, сделал характерный жест трубкой:

– Панятно то понятно… Но хотелось бы услышать подробности, чтоб было панятно – правильно ли мы Вас поняли…

– Фуууффф! Сейчас…

Коллега Сергеев вытер платков взмокший лоб, немного передохнул и продолжил:

– «Базовая», так сказать модель – самая распространённая в легкомоторной авиации, должна быть универсальной. Представим себе, коллеги, «рабочий день» пилота дивизионной легкомоторной эскадрильи: прилетел самолёт из разведки переднего края противника – пилоту тут же новое срочное задание: доставить в тыловой госпиталь «срочных» раненных! Только, вернулся из госпиталя – срочно вылететь на корректировку огня дивизионной артиллерии! Отстрелялись на «отлично», прилетел на аэродром… Комдива, СРОЧНО(!!!) вызывают для доклада в штаб корпуса – давай вези!

Немного передохнув, он очень эмоционально продолжил:

– … Уже под вечер или даже ночью привёз лётчик-легкомоторник пьяного в дупу комдива из корпуса в дивизию, к нему уже бегут техники с оружейниками – чуть ли не пробежке ещё, заправляют и вешают две 250-ти килограммовые бомбы: из оврага, миномётная батарея врага покоя не даёт… Приказ – надо уничтожить. «Мы тебе с земли из ракетниц подсветим, соколик! Лети, БОМБИ!!!»

«Картинка» была нарисована столь реалистично – что весь зал под впечатлением слушал, затаив дыхание…

Сергеев повысил голос до звенящего набатом максимума – заостряя акцент:

– Вот, какое должно быть взаимодействие авиации и сухопутных сил! За ночь (если конечно лететь недалеко) реальный «У-2» мог сделать десять – двенадцать боевых вылетов.

– Да… «Работёнка» однако, – наконец, раздалось, – не позавидуешь!

Докладчик в ответ, чуть ли не перекрестился:

– Я, коллеги сам ничего не придумал: все эпизоды – хотя и, несколько «сжатые» по времени, взяты мною из мемуаров наших лётчиков-ночников. И, под все эти «нужды» грузовой отсек должен быстро «трансформироваться»! Ну… Под двух-трёх пассажиров – пускай и в спартанских условиях, или полтонны груза. В нём же должна быть предусмотрена возможность размещение стрелка с пулемётом – для обороны от истребителей.

– …??? – немая тишина в зале.

– «Как такое сделать», спрашиваете, коллеги? – Сергеев пожал плечами, – «как-то», хоть кровь из носу – но, сделать обязательно надо!

Начались «прения».

– «Дивизионная» авиация… Это, Вы погорячились слегка, коллега! – прокомментировал Триандафиллов из зала, – в «реале», даже с танковыми батальонами в стрелковых дивизиях – по самые уши «обделались»! Обслуживать их в дивизиях было некому. А, собственные ремонтные структуры держать… Для бригад и мехкорпусов не хватало! Такая же бодяга и, с вашей «дивизионной» авиацией будет.

Сергеев грамотно «отбивался», переведя стрелки на авиаконструкторов, апеллируя к самому Сталину:

– А, Вы нам такой самолёт дайте – чтоб, как автомобиль был: прилетел, поставил возле забора до утра на «ручник» и пошёл спать! С минимумом техобслуживания, то есть.

Сталин, с загадочным видом ходил вдоль стола и игрался со своей трубкой, пока отмалчиваясь…

– Ха, захотел чего! Даже танков таких не было…, – обескураживающе хохотнул Сиркен, – Вы почитайте на досуге про регламентное обслуживание «Т-34», коллега и, ваш взгляд на «эту» жизнь – станет несколько иным.

Сергеев грамотно отбивался:

– Нет пока – ни самого «Т-34», ни «командирской башенки» на нём, ни инструкции по его техническому обслуживанию… Пока, всё в наших руках, коллеги!

Как обычно, стали спорить и, не на шутку переругались меж собой…

Начальник ВВС РККА Баранов, «проснувшись» – со своего места внёс всех устраивающее предложение и прервал диспут:

– Ладно, ладно, коллеги… ХОРОШ!!! Нашли, из-за чего срач устраивать. Оставимдивизии взвод или роту аэродромного обслуживания – чтоб, только взлётными площадками занимались-обслуживали, горючим заправляли да бомбы «навешивали» – а сами самолёты подчиним корпусным структурам… И всё у нас будет в шоколаде!

Встав, Начальник ВВС РККА – «войдя в раж», добавил:

– …Главное, чтоб при каждом штабе дивизии, была группа офице… Командиров – отвечающих, за взаимодействие пехоты и артиллерии дивизии, с приданной авиацией. А, в каждом стрелковом полку – квалифицированные авианаводчики… Разработать вопрос теоретически, «обкатать» на учениях», написать а потом – напечатать инструкции, методички и разослать их в войска… Что тут нереального, коллеги?! Только требуй и проверяй потом – чтоб действовали по «уставу» и, всё!

– А, рациями смогёте обеспечить своих «авианаводчиков», коллега? – был вопрос, – грамотными радистами?

– Аааа… Почитайте на досуге что-нибудь из Первой мировой, коллега: там прекрасно и без раций обходились – подавая знаки пилотам всевозможными сигналами с земли. Обратная связь – фигурами пилотажа, ракетницами и всевозможными «дымами» или сбрасываемыми «вымпелами». Нам бы пока – хотя бы такой уровень, чем вообще никакого!

– Ограничимся одним «У-ДВАсом», коллега? – поинтересовался Ворошилов, – Вы, кроме дивизионной и корпусной, ещё что-то упоминали про армейскую и фронтовую легкомоторную авиацию…

Тот, пожал плечами:

– «В реале» «У-2» собирался в полевых авиамастерских – куда с заводов доставлялись комплекты… Вот и нам бы такой – но несколько «круче»! Можно попробовать замутить, что-то типа штурмовика «Пегас»[101] Томашевича. Самолёт для промышленности простейший – на уровне колхозной мебельной мастерской. Два двигателя от того же «У-ДВАса», броневая сталь, дерево, строительная фанера и кровельная жесть. Даже, колёса шасси для него пытались «точить» из цельного куска дерева – но, это уже был явный перебор… Конечно, как штурмовик, тем более «противотанковый» – он полное …овно. Но, методом творческого «перепила», может получиться хороший корпусной разведчик-корректировщик – типа немецкой «Рамы»[102] и, ночной бомбардировщик – могущий сбросить на супостата даже «пятисотку». Хотя и с более чем посредственными лётными характеристиками, конечно.

Из зала поступило ещё одно предложение:

– На фиг нам этот летающий фанерный шкаф? У нас имеются… Будут иметься учебно-тренировочные самолёты «УТ-3» Яковлева и «Г-27» Грибовского, коллеги! Если уж, такое отстойное ушлёпище как – «У-двас» воевал, то этим то – сам Бог велел!

– В принципе, у нас есть – с чего творчески «пилить», товарищи! Много чего есть…

Вдруг, раздалась довольно-таки мрачная реплика из зала:

– Вот, именно – «пилить»! Ничего не меняется. Что при боярах, что при коммунистах, что при демократах: любимое занятие – «пилить» бюджет…

Все вопросительно уставились в сторону говорившего, а Вождь его представил:

– Познакомьтесь с ещё одним авиатором, коллеги! Прошу любить и жаловать: Туманский[103] Сергей Константинович… Как, он тут очутился – на этом совещании, я нэ представляю – «нэ дорос» пока, до такого уровня, вроде. Хотя могу прэдположить – заменяет своего «шланганувшего» начальника. «У нас» он, длительное время работал на моторостроительных предприятиях – а, в послеперестроечное время, даже нэудачно пробовал создать частную фирму… Соответствующего профиля, разумеется.

После редких хлопков, Сталин предложил:

– Может, выйдите на трыбуну, коллега и, расскажите нам – в чём проблэма?

Тот, не заставил себя долго упрашивать.

– Сперва – если, не возражаете, коллеги, немного истории…

«Коллеги» молчали, значит – не возражали.

– Если, сейчас действительно – двадцать седьмой год, коллеги, то ситуёвина в нашей оборонной промышленности – донельзя хреновая! В авиапроме – о чём речь пойдёт дальше, совокупная мощность авиазаводов составляет всего пятнадцать процентов от французских. В технологическом же плане, вообще – провал! Современных наработок по самолётам и двигателям, по факту – НЕ БЫЛО!!!

– …Что же произошло дальше? По мобилизационному плану «С-30», для военно-промышленного комплекса выделили пятьдесят шесть «номерных» заводов и, в первую очередь – стали оснащать их современным импортным технологическим оборудованием, во время Первой Пятилетки. Авиационной промышленности, в этом плане уделялось особое место… Ведь недаром, «первый» номер присвоили – именно, московскому авиазаводу имени «Авиахима»!

– …В следующем году, все оборонные заводы объединят в шесть трестов – обратите внимание, коллеги: работающих на хозрасчёте! Координацию «трестов» будет осуществлять Главное Управление Военной Промышленности (ГУВП) – подчиняющееся Высшему Совету Народного Хозяйства (ВСНХ).

– …Но, «тресты» – некое подобие наших холдингов, просуществуют только до тридцать второго года, когда все «номерные» заводы передадут в «Наркомтяжпром» – в авиационном главке которого, к этому времени будет уже семнадцать заводов. Вот это, на мой взгляд – была первая крупная ошибка!

– …Вторая крупнейшая ошибка – приведшая к весьма печальным последствиям, это как бы – разделение нашей авиации на два враждующих (буквально – на смерть!) «клана»: «старые» специалисты из «МВТУ» и креативная – но, недостаточно грамотная и опытная молодёжь из «ВВИА» имени Жуковского. В «реальной» истории, победила «молодость»… Для, только-только начавшейся создаваться отечественной авиационной школы, это был очень тяжёлый удар.

Из зала, тут же послышалось одно «конструктивное» предложение:

– Объединить их в одну «шарашку» – да и, дело с концом!

– Нэ худший вариант, кстати…, – одобрил Вождь и пояснил, – в одной камэре трудней друг на друга стучать: могут вычислить и заставить «грызть шконку».

– …В тридцать шестом году, из «Наркомтяжпрома» выделился Наркомат Обороной Промышленности, – продолжил докладчик», – от последнего, в свою очередь – в тридцать девятом году, «отпочковался» Наркомат Авиационной Промышленности. На тот момент в нём числилось восемь с лишним десятков заводов, девять научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, пять собственных строительных трестов, семь высших учебных заведений и полтора десятка техникумов.

– Целая промышленная «империя»! – присвистнул кто-то.

– Вот это – точно! По всем экономическим показателям, Наркомат Авиационной Промышленности это – ТРЕТЬ(!!!) всей оборонной промышленности.

Туманский внимательно оглядел зал, после чего с жаром выпалил:

– Казалось бы, с такой СИЛИЩЕЙ(!!!), да?! Пусть только попробуют – МЫ ИХ!!! Правильно?

– Правильно!

– Вот и, наши вожди и, весь советский народ так думал! Ведь, если такие вложения – то и, «отдача» должна быть соответствующей!

Затем, заметно поникшим голосом:

– …Однако, если почитать мемуары недобитых фрицев – то, заметна одна характерная черта: нашей авиации, немецкие солдаты – В УПОР(!!!) не видели! Очень редко встречаются упоминания об «бетонных» бомбардировщиках, почти постоянно – об досаждающих по ночам «швейных машинках»… И ВСЁ!!! В целом, ущерб от советской авиации – немцами оценивается как минимальный.

– Ви нэ преувэличиваете, коллэга? – под негативный гул зала, спросил Сталин.

– Сравните с «приятными» воспоминаниями тех же персонажей об Западном Фронте и, сами всё поймёте, Иосиф Виссарионович!

В зале притихли, ибо народ «попался» всё же читающий… Разок пройдясь туда-сюда, Сталин негромко сказал:

– Пожалуй, Ви в чём-то правы… Продолжайте, пожалуйста.

– Почему так? Ну, про две «ошибки» я уже сказал. Это ошибки – системные, решать их должно политическое руководство…

Туманский стрельнул глазами в сторону Сталина.

– Рэшим, нэ бэспокойтесь…, – спокойно-уверенно негромко пообещал тот и, у особенно впечатлительных попаданцев в зале, «мурашки» по спине – стадом пробежались от затылка до самого копчика.

– Не сомневаюсь…. Я, же – про «железо»! Проблемы с алюминием… Проблемы с радиосвязью, авиаприборами, авиамоторами, авиабензином и автотранспортом – на котором этот бензин можно было бы подвозить… Проблемы с лётчиками из сельских пареньков – закончивших аэроклубы… Проблемы с авиационными механиками – мобилизованными из колхозных МТС… Сплошные проблемы! Может, «раз не жили богато – то и, не стоит начинать», коллеги?!

В президиуме переглянулись и Молотов недоумённо спросил:

– В смысле?

– Ну, не догоним мы буржуинов и, тем более – не перегоним, – выдал крамолу товарищ Туманский, – ни за десять лет, ни за двадцать, ни за пятьдесят… Из-за того, что слишком поздно стартовали.

Вождь, несколько напрягся:

– Так, значит, что? …КАПИТУЛИРОВАТЬ?! Капитулировать пэред Западом?

Представители спецслужб у дверей, как-то разом напряглись, а в зале угрожающе загудело…

Выступающий энергично запротестовал:

– Нет, нет! Меня, не так поняли! …Если невозможно догнать и перегнать – то, что остаётся? А?

Он, несколько минут вопрошающе оглядывал всех по очереди:

– Думайте, коллеги!

Наконец, один-единственный человек в зале – сам не веря в свой успех, полным безнадёги голосом неуверенно предположил:

– …Перепрыгнуть?

– Правильно! Правильно, коллега… Нам остаётся одно – ПЕРЕПРЫГНУТЬ(!!!) долбанных капиталистов и, я уверен, – он так пристально посмотрел на потолок – будто, надеясь сквозь него увидеть небо, – ради этого, мы с вами здесь и, очутились… Так сказать, это – ВОЛЯ ПРОВИДЕНИЯ!!!

В наступившей тишине раздался глас Вождя:

– Всэм хотэлось пэрепрыгнуть и каждый раз получали граблями в лоб… Хатэлось бы подробности как это сделать, коллэга.

– Не мне вам рассказывать, сколько сил и средств, крови и жизней было вложено народом в свои вооружённые силы, в военную промышленность и, где результат? «Результат» – десятки миллионов…

– Конкретней, коллэга! – раздражённо перебил выступающего Сталин, – про «десятки миллионов» и, даже – про «сто тыщ пятьсот миллионов», мы с вами уже достаточно наслышаны. «Там»… Теперь, нам хотелось бы услышать здравые идеи о том – как их предотвратить!

Туманский, несколько смешался и, некоторое время прокашливался, перенастраиваясь:

– Я, друзья мои – специалист по двигателям… В том числе – по авиационным двигателям. Вот по ним, я и подам вам одну – на мой взгляд, очень «здравую» идейку. В других областях, у меня тоже кое-что имеется… Но, я пока попридержу.

– Харошо! Как раз по теме – по авиадвигателям. Ми Вас вниматэльно слюшаем, коллэга!

Тот, не задержался с бъяснениями:

– В тридцатые годы, на авиацию пролился буквально «золотой дождь»….

При словосочетании «золотой дождь» в зале раздались похабные смешки и, председательствующий Сталин, постучал карандашом по пустому графину:

– Коллэга! Выбирайте виражения – Ви находитесь в прыличном обществе!

– А, что я сказал?! – искренне удивился Туманский.

Ворошилов, находящийся с правой стороны трибунки, чуть приподнявшись, что-то шепнул тому на ухо…

– Аааа… Вот, оно что. А я и, забыл!

– А, есть – что «забывать»?! – какой-то пошляк из зала, – ХАХАХА!!!

Товарищ Туманский, хотел уже было рассердиться – под общий хохот… Но, Вождь переключил его внимание:

– Ничэго… С каждым бывает! Продолжайте, товарищ Туманский.

Дико посмотрев, тот тем не менее «продолжил»:

– При ничем не объяснимом потакании «сверху», проектированием самолётов – без всякого преувеличения, занимались десятки крупных, средних и мелких конструкторских бюро и, даже – авиаконструкторы-одиночки, чьи проекты с головой выдавали в них авантюристов, если не сказать больше – мошенников!

Берия, внимательно слушающий, подтвердил:

– Из десяти изобретателей, как правило – восемь мошенников, один клинический сумасшедший и лишь… Да и то – навряд ли.

– Я про что говорю? Подчас, по звонку – в буквальном смысле этого слова, создавались КБ, проектировались и строились самолёты, не способные подчас даже взлететь. И, скандально известная история с Сильванским – буквально разгромившего старейшее на тот момент КБ Григоровича, это только вершина айсберга! Почитайте Марка Галлая, коллеги: он прямо пишет – приходилось испытывать конструкции, которые даже теоретически не могли летать… А ведь, это всё – народные деньги выброшенные на ветер и не пошедшие вовремя на финансирование перспективных машин! А ведь, это – впустую потраченное драгоценное время крайне редких на тот момент авиаспециалистов, оторванных от настоящего дела!

Кто-то возразил и разгорелся небольшой срач-междусобчик:

– Заранее ничто не предугадаешь, всё создаётся методом проб и ошибок…

– Методом «научного тыка», короче!

– Во всех странах так было, коллега! Вилли Мессершмидт, тот тоже – по большей части хернёй от великого ума занимался.

– Или вспомнить Горварда Хьюза – с его «Еловым гусем»!

Туманский всё терпеливо выслушав, возразил:

– Ни Германии, более – Америке, не приходилось догонять: они и так были лидерами авиастроения. У нас же такое положение дел преступно!

На это возражений не последовало и докладчик продолжил:

– Примерно такая же вакханалия творилась и, в авиационном моторостроении. Разрабатывались и осваивались десятки собственных и лицензионных двигателей – а, что толку?! «И-185» Поликарпова, по всем статьям должен был стать лучшим истребителем Второй Мировой… Однако, промышленность не смогла освоить двигатель «М-71» под него и, в серию пошёл более посредственный «Ла-5».

Кто-то внёс уточнения:

– Лавочкина «крышевал» САМ(!!!) Каганович – а, товарищ Поликарпов из доверия у Сталина вышел – после гибели Чкалова в катастрофе на «И-180»…

– Может быть и, так – спорить не буду! …Я, что предлагаю, коллеги?

Сталин иронично усмехнулся:

– Давно уже, хочэм услышать от Вас – что же конкрэтно, Ви нам прэдлагаете…

– В приказном порядке – под угрозой самых жесточайших репрессий, запретить всю эту «самодеятельность»! Запретить выделение средств на проекты, не одобренные…

Обведя взглядом весь состав «президиума», Туманский остановил свой взор на…:

– …Самим товарищем Сталиным! Оставить, как максимум два-три авиационных КБ. Но, МОЩНЫХ!!!

– …Да будет коллегам известно, все авиационные фирмы США (около двадцати!), имели свои собственные аэродинамические трубы – позволяющих самостоятельно заниматься «вылизыванием» аэродинамики планеров. А, наши конструкторы месяцами стояли в «хвосте» очереди в ЦАГИ – из-за всяких мертворождённых проектов! Это НЕДОСТИМО(!!!), товарищи!

Вождь сделал соответствующие оргвыводы.

– Панятно: ЦАГИ, как и НАМИ – лишняя структура… Разогнать к чертям собачьим бэздельников! Какие конструкторские бюро, Ви хотите оставить, товарищ Туманский?

– Предлагаю по бомбардировщикам оставить КБ Туполева, по истребителям – Поликарпова, а по легкомоторной авиации – Яковлева.

– Яковлева?! Яковлева – на легкомоторную авиацию?!

От изумления у Сталина пропал его кавказский акцент – так его красивший!

– Да, его! У него были чудесные самолётики… «Были» или «будут»? Ладно, не важно… У Яковлева были чудненькие учебно-тренировочные самолётики серии «УТ» и, с легкомоторной боевой авиацией – я думаю, он тоже справится.

– А, как же истребители? Яковлев, нэ будет делать истребители?! – по интонации Сталина, это предположение звучало для него как кощунство, – да я, по его книге «Цэль жизни»…

– А, истребители, пускай делает их «Король» – Поликарпов! – Туманский смело перебил Сталина, – главное, не мешать ему и конструкторов у него не переманивать. Ну, а «книгу» – Яковлев не менее интересную напишет… Я в этом уверен!

С минуту подумав, Сталин махнул рукой:

– Ладно, согласэн… Правда, так и нэ понял – как это поможет нам «перэскочить».

– Можно ещё сделать специализированное КБ по транспортной авиации…, – размышлял вслух докладчик, – хотя, можно и перебиться: армейские транспортники из бомбардировщиков «перепиливать», а для пассажирского «представительского» класса – закупить лицензию на «DC-3» у «Дугласа», как в «реале»…

Вождь нетерпеливо взмахнул трубкой:

– Ладно, давайте перэйдём на авиадвигатели – а то спорить можно бесконэчно…

Туманский с готовностью:

– КБ авиационных двигателей оставим два: Швецова и Микулина с головными заводами в Перми и Рыбинске. Первый усиленно – ни, на что не отвлекаясь, «пилит» двигатель воздушного охлаждения для легкомоторной авиации на основе его же «М-11»… Нам нужна «линейка» от 60 до 360 лошадок! Такие экспериментальные модели в «реальной» истории существовали, поэтому я стопроцентно уверен – затруднений не возникнет. А, так как у товарища Швецова будет уйма времени для их «доводки» – то, я думаю к сорок первому году, его двигатели будут очень надёжны. Действительно, как заказывали: прилетел, поставил самолёт возле забора, привязал – чтоб не угнали, накрыл брезентом и забыл про него до утра! Или, наоборот – до вечера…

– А как же двигатель «АШ-82» для истребителя «Ла-5»? – спросили из зала.

Тот, отмахнулся досадливо:

– Да, подождите вы со своим «Ла-5»!

– Дэйствительно – нэ перэбивайте коллегу!

Судя по всему, товарища Сталина очень сильно заинтересовало…

– Если по плану коллеги Сиркена удастся адаптировать некоторые узлы и детали от «М-11» для двигателя танка «Т-26», это будет вообще замечательно!

Упомянутый коллега выкрикнул:

– Удастся, я зуб даю!

– …Товарища Микулина в Рыбинске убедительно попросим побыстрее перейти от лицензионного «М-17» на его собственный «АМ-34». Ну, а перед войной или, я надеюсь – несколько пораньше, он – как и, в «реале» выдаст «на гора» двигатели авиации «среднего» уровня: «АМ-35» для истребителей и «АМ-38» для штурмовиков. По типовой схеме «Аэрокобры» – как просил коллега Баранов. Ну и, для бомбардировщиков «Ар-2» и транспортников…

Вдруг, спохватившись:

– Ах, да! Чуть не забыл про танковую «восьмёрку»… Так что, друзья мои – микулинский «АМ» будет самым распространённым двигателем на Земном шаре!

Порывисто встав, Сергеев негодующе спросил у Туманского:

– А, что же «АШ-82»? А, как же лучший советский истребитель «Ла-5» с этим двигателем? Для авиации «топ»-уровня? …Для «элиты» истребительной авиации РККА?

Тот, несколько минут задержался с ответом, в предвкушении реакции на него:

– А, не будет никакого «АШ-82», коллеги. Для «элиты ВВС», мы будем закупать уже готовые двигатели у концерна «Кертисс Райт Корпорейшен»[104]!

«Реакция», скажем так – была неоднозначной… Народ, начал шуметь! Ну… «Народ», он и есть народ: пошумел, пошумел – да и, успокоился.

– Обоснуйте, коллега, – с места попросил Туманского Баранов, – такой неожиданный для нас всех «ход конём»!

– В «реале», Советский Союз купил у этой фирмы целый завод и лицензию на производство авиадвигателей «Циклон» R-1820 F-3 мощностью 625 лошадиных сил. Завод был построен на Урале – в Перми, главным конструктором назначен «тот самый» Швецов… Естественно, очень скоро стало понятно – что, такая мощность уже маловата и юсовский движок стали усилено апгрейдить – доведя его мощность до тысячи.

– …Меж тем, пока завод строился и осваивал технологию реплики «Циклона» – М-25 и его последующих модификаций для поликарповских истребителей и всего такого прочего, прогресс на месте не стоял! Американские фирмачи (возможно на наши же денежки), к сорок первому году запустили на конвейер следующую модель: «Твин Циклон» R-2600[105] – 14-ти цилиндровую двойную 1600-ти сильную «звезду»!

– Догоняющему всегда достаются объедки…, – с горечью констатировал Берия.

– Да! В результате лишь к сорок второму году нам удалось сделать самолёт – условно (весьма условно!) подходящий для «элиты»: «Ла-5» с двигателем «АШ-82» – про который, вы мне здесь все уши прожужжали… Но, это был двигатель на совершенно другой базе. И, спрашивается тогда: на фига козе баян?!

Туманский, с широко разведёнными руками, замер – вопрошающе уставился в зал…

– А, Ви что прэдлагаете, коллега?

– Покупаем уже готовые – современные двигатели, тем паче – нам их много не надо: «Элиты» много не бывает! Я думаю, в дополнении к истребителю «И-185» Поликарпова, Туполев забацают нам некое подобие американского бомбардировщика «Митчелл» Б-25[106]. «Элита» ВВС, должна быть не только истребительной!

Сергеев согласился с ним из зала:

– Заодно и, решаем проблему с высокооктановым топливом: если не получится выпускать самим для немногочисленной «элитной» авиации, ничего страшного – закупаем по Ленд-Лизу. В «реале» же, закупали? Небо же на Землю от этого не рухнуло?!

Начальник ВВС РККА Баранов, с горящими как фары тепловоза глазами, поинтересовался с места:

– Почему бы тогда не закрутить «любовь» с фирмой «Прайт энд Уитни»[107]? У этих движки были, ВАЩЕ(!!!) – за две тысячи «кобыл»… Может даже, нам и их главный ништяк – «Дабл Уосп»[108] в войну обломится? Мне бы хотелось, нечто вроде американского «Кувшина» – истребителя «Р-47» для своих орлов!

Докладчик отрицательно замотал головой:

– Нет, этот не «обломится»! Эта фирма под плотным «колпаком» у ихнего государства.

– Амэрикой правит коррупция, друзья! – обнадёжил Вождь, – можэт, подкупить кого из конгрэссменов? Создать, так сказать – совэтское «авиационное лобби» в Амэрике?

Туманский, несколько уныло начал:

– Заманчиво, конечно. Но, не знаю… Под таким ракурсом, коллеги, я данную проблему не рассматривал. Заманчиво, очень заманчиво…

Потом оживился:

– Как заманчиво, чёрт побери! Обязательно надо попробовать. Причём, обойдётся довольно дёшево: как я знаю на собственном житейской опыте, американцы очень падки на всякие «шедевры» – произведения искусства. Ради двигателей для наших ассов – не жалко и, запасники Эрмитажа опустошить!

Вспыхнул, как пожар в отсеке подлодки нешуточный срач, в ходе которого было высказано немало нелицеприятного в адрес такое предложившего… Кто-то, даже, обозвал Туманского весьма нетолерантно и, послал его по «горящей путёвке» – в эротическое путешествие со всеми известной матушкой!

В ответ, Туманский, буквально взбеленился, брызгая слюной на первые ряды:

– Русские цари, баре да попы, среди которых немалая часть имела нерусское и, даже – не славянское происхождение, веками гнобили и грабили русского мужика – загоняя его нищетой в скотское состояние! Отбирая хлеб у его детей – чтоб, купить предметы роскоши и искусства за границей для удовлетворения своего похотливого тщеславия. И, ничего не будет страшного – если мы купим на них то, что не в состоянии сделать сами… Чтоб, спасти потомков этого мужика!

Сидящие в первых рядах напротив, достали носовые платки и принялись утираться. Некоторые же, вообще – предпочли пересесть с опасного места куда подальше.

– Да, для меня, жизнь одной лишь девочки Тани Савичевой – умершей от голода вместе с семьёй в блокадном Ленинграде, дороже всех картин и скульптур вашего грёбанного Эрмитажа!

«Да, он – одержимый, – подумал Вождь, – и, это очень хорошо! Каждый человек, когда-либо в истории добившийся успеха, был одержимым…».

Под гробовое молчание, Сталин спросил:

– Пожалуй, Ви абсолютно правы, Сергей Константинович… Но, где же во всём этом обещанный нам «большой скачок»?!

– «Большой скачок»?!

Туманский потёр лоб, как будто не понимая об чём идёт речь… Потом спохватился и хлопнул по нему ладонью, как при убийстве комара или иной досаждающей букашки:

– Ах, да! «Большой скачок»! …Вы представляете, коллеги, сколько сил, средств и, главное – времени мы сэкономим, если примем мою «альтернативку»?!

– Страшно, даже подумать, – сделал круглые глаза главный экономист Струмилин, – на одной только унификации по единому двигателю для самых массовых самолётов и танков. Да, здесь супер-комп нужен и команда профессиональных программистов, чтоб подсчитать!

– Помнытся, конструктор Яковлев жаловался, что в Германии – только у одного Мэссершмитта, больше инженэров-конструкторов – чем во всэх советских КБ…, – задумчиво проговорил Вождь, – я думаю, приняв ваши прэдложения – жизнь мы ему нэсколько облэгчим.

Туманский, согласно кивнул:

– Конечно, чем клепать заведомо мертворождённые проекты – инженерам и конструкторам, которых у нас и без того… Мягко скажем – небогато, лучше заняться чем-нибудь продуктивным и полезным. Например – той же катапультой, про которую упоминал товарищ Сталин. Или, же – автоматикой управления самолётом. Ведь, ту же самую манипуляцию – что, немецкий «эксперт» делал одним нажатием рычага или кнопки, нашему асу приходилось как в пантомиме – по всей кабине руками шарить! У нас это было не сделано, тупо из-за того – что, делать-разрабатывать было некому… Все «гении» пилили свои собственные – не пошедшие в серию самолёты!

– Ну, харошо, – в словах Сталина звучала лёгкая укоризна, за зря потраченное на сущие пустяки время, – но, это максимум – половина «большого скачка»…

– Чтоб хорошо «скакануть», надо все свободные силы и средства бросить на реактивную авиацию, коллеги, – глаза Туманского горели, как две путеводные звезды в утренней мгле. – таким образом мы сэкономим как минимум пять лет и вырвемся в ведущие державы по авиации! После победы над Германией, мы сможем на равных с Америкой делить Планету – не опасаясь орд её летающих «сверхкрепостей» с ядерными «батонами»!

Тишина… Лишь слышно было, как за окном воробей поймал воробьиху и пялил её не вожделения ради – а во имя продолжения славного воробьиного племени…

Первым пришёл в себя и, нашёлся что сказать, Ворошилов:

– Хм… Напомню коллеге, что здесь идёт речь об оптимизации до «Дня Х» и, по негласной договорённости – об «вундерваффлях» ни слова! Если, у коллег-авиаторов появились лишние деньги или специалисты, то не жопьтесь! Поделитесь с автопромом, например…

Потом, из зала как прорвало:

– На «АШ-2» и «Ла-5» у него, видите ли, ресурсов и времени не хватает – а, на реактивную авиацию хватит…

– Чё уж, там! «Пилим» сразу «Пак-Фа» – у нас гениальный конструктор появился!

– «Звезду Смерти»! К нам сам Дарт Вердер снизошёл и одарил нас ништяками…

Ещё много чего нелицеприятного прозвучало в адрес Сергея Константиновича Туманского. Тот, с ответом не заржавел и, чуть ли не ногами топая, вызверился от всей души:

– А, что? После «Часа Х» будет второе пришествие Христа? Мир во всём мире?! КОММУНИЗМ ГРЯДЁТ(!!!) для всего человечества?! И, где тут «вундерваффли», коллега Ворошилов? В каком, таком глазу?! Всё, вполне очень РЕАЛЬНО!!! Свой «РД-1»[109], Люлька – к сорок первому году, почти «допилил». А, если планер поручить младшему Микояну – чтоб, у Поликарпова под ногами не путался…

Сталин заинтересовался:

– Нэсколько поподробнее, коллэга!

– В разработке реактивных двигателей, мы с немцами до войны шли почти «ноздря в ноздрю». Правда, много времени было потеряно на разработку паровых авиационных турбин и прочих тупиковых направлений, вроде – мотокомпрессорных двигателей… Если, предположим, всего этого удастся избежать – то, я думаю к сорок первому году вполне реально иметь реактивную авиацию – сравнимую с той, что имели немцы в сорок пятом. Хотя бы качественно… Должен, сразу развеять иллюзии у коллег: как и, немцам в сорок пятом – так и, нам в сорок первом – несколько десятков, или даже несколько сотен «сырых» реактивных самолётов, особенно то не помогут! А, перейти массово на этот ништяк – нам не светит по определению… Зато, к сорок пятому году, возможно, мы будем с вами иметь намётки реактивной авиации периода Корейской войны – что охладит некоторые горячие головы из-за «Большой лужи» и, позволит нам с ними более-менее на равных разговаривать об послевоенном устройстве мира.

«Широко мыслит человек – в глобальном масштабе, – с восхищением подумал Сталин, – пожалуй, как с двигателями разъе… Как с двигателями дело наладит – стоит его во внешнюю политику определить».

Вслух же он сказал:

– Ну, а что? Попробовать можно… Попытка вэдь не пытка! Ви согласны со мной, коллэга Бэрия?

Тот блеснул «стёклышками»:

– Пытка, это не попытка!

После небольшого перекурчика, Вождь продолжил:

– Харашо, коллэги! Прэдположим, с двыгатэльной проблэмой нашей авыации – ми с вами справылись… Осталось решить люминивую. Ибо, реактывный двыгатель на дэрэвянном планере, я как-то себе нэ прэдставляю.

Его, тут же опровергли:

– Почему же? В конце войны, у весьма высокотехнологичных немцев, было полным-полнёшенько проектов «бюджетных» реактивных самолётов – в том числе и изготовленных из дерева. Некоторые из них, даже были построены, испытывались и летали…

– Да? …Ну, это их – фашистов проблэмы, которые я надеюсь всэми своими силами усугубить пораньше. Я же хочу видеть нашу авыацию имэнно люмыниевой – может же быть у «Вождя народов», хоть одна НЭБОЛЬШАЯ(!!!) прыхоть?! Или, кто-то – что-то имэет против?!

Весь присутствующий народ – так или иначе, но подтвердил, что – против ТАКОЙ(!!!) «прихоти», он ничего против не имеет.

– В конце же концов, – негромко произнёс кто-то в зале, оставшийся неизвестным, – он же не по школьницам бегает – как тот четырёхглазый… Гыгыгы!!!

– Алюминий, не только авиационщикам необходим, – раздалось с «галёрки» от единственного специалиста по цветной металлургии, – кроме авиации, основные потребители: электро- и радиотехника – провода и корпуса радиодеталей, химическая промышленность – катализатор для получения этилена и ацетона… Порошок алюминия входит в состав некоторых пиротехнических, взрывчатых веществ и даже «твёрдого» топлива для ракет… Если хотим чтобы наши «Катюши» лупили дальше – нужен люминий!

Этим специалистом был коллега, попавший в Богданчикова Виталия Петровича – будущего первого директора Уральского алюминиевого завода, построенного в 1939 году.

– Харашо, – прищурился Вождь, – тогда с Вас нэбольшой обзорчик по производству алюмыния в СССР, коллэга: что уже есть, пачэму так всё пэчально в будущем будэт и как можно исправыть эту сытуёвину… Как можно мэнее затратными мэтодами – уточню.

Тот, встал и слегка учтиво поклонившись на три стороны:

– Первым делом, про то – что уже «есть»: уже есть Волховская ГЭС и известно Тихвинское месторождение бокситов. Это в Ленинградской области – если кто не знает…

– В «зоне рискованного промышленного строительства», – не забыл напомнить экономист Струмилин.

– Совершенно верно! Это, частично отвечает на второй вопрос: об весьма «печальной ситуёвине» – сложившейся у нас с алюминием в годы Великой отечественной войны. Самые крупные заводы – Волховский и Днепровский были захвачены врагом, а единственный оставшийся – Уральский, построенный в 1939 году, ещё не успел встать на ноги.

– Пачэму «частычно»?

– Да, потому что и до войны с алюминием было не «ах», коллега Сталин! Отставание началось ещё с дореволюционных времён: в Российской империи знали про алюминий, понимали его ценность для военного дела, но производить не спешили – предпочитая завозить из-за границы.

Молотов, несколько усомнился:

– Хм… И, какую «ценность для военного дела», видели царские сатрапы в алюминии? В подковах для кавалерии?!

В зале заржали и принялись строить всевозможные предположения об использовании «крылатого металла» в отстойной русской промышленности имперских времён:

– Корону и трон для Николашки из алюминия…

– Люминивая броня для броненосцев типа «Бородино» – чтоб не тонули, а наоборот – взлетали от японской «шимозы»!

Самый остроумный переиначив, процитировал Уинстона Черчилля:

– «Николай Второй принял Россию с деревянной крестьянской сохой, а оставил с алюминиевой…».

– ХАХАХА!!!

– Хихихи!!!

– БУГАГАГА!!!

Богданчиков выслушал все предположения, посмеялся вместе со всеми и, несколько криво улыбаясь, ответил Молотову:

– Вы угадали, коллега! Русский промышленник Николай Фёдорович фон-Дитмар писал в Военный комитет после полевых испытаний – цитирую, почти дословно:

«– …Для нас вопрос о введении в армии алюминиевой фляжки, имеет существенное значение. Наш солдат снабжен деревянной водоносной баклагой, представляющей бочкообразный сосуд с двумя жестяными обручами, скрепленными перемычками. Для непосредственного принятия воды баклага имеет овальную втулку. К сожалению, практика указала на неудовлетворительность такой системы. На опытах в 9-м саперном батальоне, в котором испытывалась сравнительная пригодность состоящего ныне снаряжения, деревянная баклага ныне принятого образца оказалась негодной. Вода в ней быстро портилась, принимала затхлый запах (передававшийся самой баклаге), который нельзя было устранить даже повторным промыванием баклаги.

Как на случай применения алюминия в военном деле можно указать также на употребление этого металла для изготовления подков. Такие подковы испытывались в Финском драгунском полку. Для опытов было взято несколько лошадей, подкованных на одну ногу – переднюю или заднюю – алюминиевой подковой. По истечении шести недель оказалось, что алюминиевая подкова выдержала носку и нисколько не износилась более, а скорее менее железных.

Имея в виду возможную легкость алюминиевой подковы, в особенности при езде на быстрых аллюрах, а также желательность облегчить ношу лошади и обоза в походе при большом количестве запасных подков, можно предсказать в будущем введение алюминия в общее употребление для ковки лошадей в кавалерии…

Итак, новый металл, недавно еще вошедший в область техники и сразу подавший столь большие надежды, успел уже зарекомендовать себя с самой лучшей стороны и оправдать возлагаемые на него надежды. Правы будут те люди, которые обещают нам в недалеком будущем эру «алюминиевого века»…».

Народ выслушав, ещё немного поржал – но, в общем, не отказал этому русскому немцу в некой прозорливости.

– Второй причиной «частичности» является то, что в производстве алюминия требуется две вещи – сырьё и громадное количество электричества. Для выплавки одной тонны этого металла требуется порядка 20 тысяч киловатт-часов электрической энергии. Вот поэтому, алюминиевые заводы были расположены вблизи источников дешёвой электроэнергии: Волховской, а позже – Днепровской ГЭС… Короче, чтоб перед войной решить «алюминиевую проблему», нам надо построить ещё более мощные источники гидроэлектроэнергии на сибирских реках – Красноярскую и Саяно-Шушенскую ГЭС!

После недолгого траурного молчания, кто-то начал было:

– Ну, а что? Если на хохлах сэкономим…

Однако, тут же заткнулся – понимая несуразность сравнения «экономии» и последующих трат на «обуздание» могучих сибирских рек – по сравнению с которыми, «чудный в любую погоду» Днепр – это всего лишь мутный ручеек из-под писсающего малоросского вола…

– Ваше видение решения этой проблэмы, коллэга?

Тот, только развёл руками:

– Решить её невозможно – только, оптимизировать!

– Слюшаем Вас…

– Первое: не строить Волховский алюминиевый завод! Да, одноимённая ГЭС уже почти готова… Однако, дешевизна её энергии множится на ноль низким качеством местного сырья: тихвинские бокситы имеют непостоянный состав и содержат слишком большое количество вредных кремниевых соединений – удорожающих получаемый из них металл. Лучше уж энергию этой ГЭС использовать для нужд Ленинграда и его промышленности.

– Второе: заморозить до лучших времён строительство Днепрогэса, ограничившись уже построенной Александровской плотиной. Хочу напоследок заметить, коллеги – чтоб не возвращаться больше к этой теме: Днепровский алюминиевый завод – тоже работал на привозных тихвинских бокситах…

Кто-то полюбопытствовал:

– Коллега Богданчиков! Алюминий – один из самых широко распространённых на Земле химических элементов… Неужели, так трудно найти сырьё? Я слышал, практически любая глина годится для производства алюминия.

Тот, лишь языком поцокал:

– Формально, это конечно, так… Проблему нехватки «крылатого» металла во Второй мировой войне испытывали все воюющие страны – не одни мы. Опять же, в основном из-за острого дефицита качественного сырья.

Со стороны авиаторов прилетело подтверждение его словам:

– Помним, помним про «Елового гуся»[110] Говарда Хьюза, коллега!

– Поэтому, Италия изгалялась – плавя алюминий из лавы Везувия, США с Германией – из каолина, Япония – из сланцев и алунита. Но обходился полученный из «эрзацев» алюминий, в копеечку! В среднем – раз в пять дороже алюминия из классического боксита. Фактически, проблемы с получение достаточно дешёвого алюминия на «Диком Западе» исчезли лишь после войны – когда были обнаружены колоссальные запасы высококачественных бокситов в Африке, Южной Америке и в Австралии…

– …В Советском Союзе тоже любили экспериментировать, вбухивая громадные средства в попытках получить стратегическое сырьё из всевозможных суррогатов: нефелиносиенитовых и нефелиноапатитовых пород, да всяких алунитов – хотя, у нас есть Северо-Уральский и Тургайский бокситоносные районы. Есть бокситы в Западной и Восточной Сибири…

«Удовлетворив» любопытство, докладчик продолжил:

– Третье: все силы и средства бросить на возведение Уральского алюминиевого завода (УАЗ), в городе Каменск-Уральский Свердловской области и Красногорскую ТЭС, для обеспечения его электроэнергией.

Богданчиков многозначительно оглядел зал:

– На севере Урала, в районе посёлка Надеждинска, в 1931 году будут открыты богатейшие месторождения высококачественных бокситов – содержание алюминия в которых доходит до пятидесяти процентов. А ведь, можно «открыть» их и пораньше!

– «Можно»… Нужно, коллэга, НУЖНО!!!

Молотов вопросил, показывая на висящую карту СССР:

– Коллега! По вашим же словам, для производства алюминия необходимо ещё одно условие – дешёвая электроэнергия. А рек, на которых можно построить мощную ГЭС, я что-то поблизости Свердловска не наблюдаю. А Красногорская ТЭС на низкокачественных кизлярских углях по этому показателю, навряд ли составит конкуренцию Днепрогэсу!

Тот, печально подзавис:

– Да… Что верно, то верно – достаточно много дешёвой гидроэнергии мы на Урале обладать не будем – разве что коллеги-энергетики как-нибудь подсуетятся и провернут пораньше проект каскада гидростанций на Волге – начиная с Рыбинской ГЭС.

Рамзин с готовностью ухватился за эту идею:

– А, что? «В реале» её начали строить в 1935 году и закончили уже после войны…

Киров был категорически против:

– Надо постараться избежать этого! Никакая дешевизна энергии не окупит экологических, демографических и сельскохозяйственных потерь после затопления столь обширных площадей!

Молотов задумчиво:

– По мощности Рыбинская ГЭС восьмая, а по площади водохранилища – третья… Нельзя ли как-то сократить последнее?

– Здесь, Вам скорее нашего Старика Хоттабыча просить надо, или их Гарри Попперас волшебной палочкой нанимать, – разочаровал его единственный среди попаданцев энергетик Рамзин, – в реальной энергетике же, чудес не бывает, коллега! Надо выбирать: экология и пещеры или электроэнергия и цивилизация!

Богданчиков досадливо махнул рукой:

– Ну, да ладно! Тогда применим послезнание и воспользуемся «несметными» природными дарами нашей с вами страны, для удешевления производства алюминия. В Оренбургской области есть месторождения минерала похожего на снег… Это – криолит. Использование его для плавки алюминия позволит значительно снизить температуру, а значит – потребление электроэнергии. Запасы криолита в том месторождении невелики, но на первое время нам хватит – для «рывка», а там мы научимся делать этот минерал искусственно.

Подумав ещё пару минут, Богданчиков почесал рукой подбородок:

– В нашей с вами «реальной» истории, цена алюминия из года в год уменьшается. За последние три десятилетия, она упала на треть – благодаря новым технология, большинство которых я знаю и, некоторые из них – после небольшой подготовки, возможно применить уже сейчас, …

Вождь, испытывающее взглянул ему глаза в глаза:

– В итоге?

– В итоге, коллега Сталин, с алюминием во время войны – у нас будет хотя бы ЧУТЬ-ЧУТЬ(!!!) лучше. Чудес же – как и коллега Рамзин, я вам не обещаю… Это всё же не фэнтази с её магами и гоблинами, а альтернативная история!

Несмотря на «чуть-чуть», Вождь выглядел вполне довольным:

– «Чюдеса», коллэга цвэтной мэталлист, как и аппетит – прыходят во время «еды»!

Благодушное настроение Вождя под занавес авиационной темы, опять обгадил Берия. Ехидно поблёскивая «стёклышками», он окатил Сталина ледяным душем:

– Основной проблемой не только авиации но и всей оборонки и, даже – страны в целом, была борьба «кланов» в высшем партийном руководстве – каждый из которых курировал и лоббировал СВОИ(!!!) заводы и СВОИХ(!!!) главных конструкторов! Без коренного изменения этой ситуации, вся наша «альтернативка» – дремучее славянское фэнтези с орками, гоблинами и эльфами-гомосеками. С этим, даже «ТОТ»(!!!) Сталин не сумел справиться…

«Этот» товарищ Сталин, даже крякнул от досады – как шахматист, понявший, что его блестящая комбинация – вроде, сулящая шах и мат противнику, одномоментно и с оглушительным треском рушится.

– Эх, а я и забыл – куда «попал»… В какое клубло, – бросив мимолётный взгляд в сторону двери, – да… Проблэму придётся – так или иначе, решать!

В ответ, он уловил понимающий взгляд обоих «силовиков»…

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ