ГЛАВА ПЯТАЯ СБЛИЖЕНИЕ С Н. А. РИМСКИМ-КОРСАКОВЫМ. СКУЛЬПТУРНЫЕ СЮИТЫ НА ТЕМЫ «СНЕГУРОЧКИ» И «САДКО». КАРТИНЫ «ПАН», «ЦАРЕВНА-ЛЕБЕДЬ», «К НОЧИ», «СИРЕНЬ»

... Великие произведения искусства выбираются историей лишь из числа произведений «исповеднического» характера. Только то, что было исповедью писателя, только то создание, в котором он сжег себя дотла,— для того ли, чтобы родиться для новых созданий, или для того, чтобы умереть.— только оно может стать великим[202].

Музыку Н. А. Римского-Корсакова Врубель оценил еще в студенческие годы, когда для академического вечера сделал несколько композиций для зрительного сопровождения симфонической картины композитора на тему былины «Садко». Но основательное знакомство с оперным, симфоническим и романсово-камерным творчеством музыканта произошло только в самом конце 1890-х годов, когда Надежда Ивановна стала исполнительницей партий Снегурочки, Волховы, Царевны-Лебедь, Марфы. Композитор высоко оценил талант Н. И. Забелы, считал ее наиболее подходящей для выражения своих замыслов певицей, имел в виду именно ее артистические возможности при создании соответствующих партий в операх «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане», «Кащей бессмертный»[203].

Врубель всегда присутствовал при разучивании женой ее вокальных партий и романсов, вдумчиво слушал и сопоставлял свое понимание музыкальных образов с исполнением жены. О том, какие эстетические переживания и живописные образы возникали в воображении художника, судить уверенно нет возможности. Его высказывания о музыке опер Римского-Корсакова, те или другие частности, которые сохранились в воспоминаниях Н. И. Забелы и ее аккомпаниатора Б. К. Яновского, слишком фрагментарны, но они все же позволяют думать, что Врубель в конце 1890-х годов воспринимал музыкальные образы Римского-Корсакова во многом как живописец: «...здесь как будто поднимают что-то тяжелое», «...я могу без конца слушать... МОРЕ»[204]. И поэтому более веские основания для таких суждений могут дать произведения самого Врубеля: его декорации на театре, эскизы костюмов, театральные портреты Н. И. Забелы в ролях опер Николая Андреевича и станковые картины, созданные в 1898— 1901 годах.

Знакомство и сближение художника и композитора в последние годы века, отразившееся в переписке Римского-Корсакова с четой Врубелей, было вызвано не особым интересом композитора к творчеству Михаила Александровича, а вокально-поэтическим дарованием Надежды Ивановны как оперной певицы и исполнительницы романсов. Для Врубеля это было важно, но существовало и другое — одержимость композитора национально-поэтическим миром былинных и сказочных образов, которые в те годы стали особенно близки художнику. Музыка былинно-сказочных опер Римского-Корсакова лишь утвердила Врубеля в его собственных стремлениях, го не была первопричиной его обращения к этому миру, в котором он жил еще до сближения с композитором, и глубокого постижения его музыки. Известное письмо художника о «добром влиянии» композитора следует понимать именно в этом значении[205].

Врубель ощущал близость сказочно-поэтического колорита музыки Римского-Корсакова, ее прихотливую нарядность, узорчатую ритмическую орнаментальность — своеобразную музыкальную декоративность, подчиненную строгой мелодической гармонии и высокому композиторскому мастерству; он чувствовал в этом нечто родственное себе, но не вполне адекватное в философско-этическом содержании. Нарядно-сказочные «былинные» оперы Римского-Корсакова, особенно «Садко» и «Сказка о царе Салтане», имеют эпически-спокойный и обобщенный характер, но оперы «Моцарт и Сальери», «Боярыня Вера Шелога» и «Царская невеста», написанные также в конце 1890-х годов, в годы сближения Врубеля с композитором, относятся специалистами к жанру «музыкальных драм», для которых характерны наличие остро-драматических, порой трагических сюжетных положений, углубленная обрисовка духовного мира героев»[206]. Казалось бы, драматизм и трагическое в музыке Римского-Корсакова должны быть еще ближе Врубелю по природе его собственного искусства; он ценил названные оперные драмы композитора и ставил их на сцене как художник Частной оперы, но «Царская невеста» ему меньше нравилась: «Он не любил сюжета, не любил вообще Мея... Зато «Салтана» он обожал»[207].

68. Садко. Эскиз

Римский-Корсаков считал себя последователем Глинки, противником «вагнеризма, заведшего музыку в глухой переулок, откуда ходу ей нет. Гениальный Вагнер — общий наш учитель, и за многое мы должны быть ему благодарны, но современная вагнерианская опера и современная штраусовская какофония — тоже его порождения. Прислушайтесь чистым музыкальным ухом к современной какофонии, бесформенности и бессмыслице бесконечной мелодии, оправдывающим себя Кантом, Шопенгауэром, Ницше и всевозможными искуплениями, ничего общего с музыкой не имеющими, и вы отвернетесь от этого ужасного направления»,— писал он П. Ф. Финдейзену в 1898 году[208]. Очевидно, что такие взгляды Врубель не мог разделять вполне: нам ничего неизвестно, как он относился к вагнерианцам и Рихарду Штраусу, но искусство самого Вагнера, и особенно философия Канта и Шопенгауэра были ему очень дороги. В конце 1890-х годов он писал декорации к опере «Тангейзер» знаменитого немецкого реформатора музыки и музыкального театра.

69. Садко. Эскиз для майоликового блюда

Летом 1897 года на хуторе Ге Н. И. Забела разучивала с Б. К. Яновским партию Мими в опере «Богема» Пуччини. В то время молодой музыкант Яновский удивлялся, что Михаил Александрович и Надежда Ивановна восторгались «декадентской» музыкой Пуччини. Спустя много лет Борис Карлович в своих воспоминаниях о Н. И. Забеле-Врубель писал: «М. А. Врубель, очень тонко чувствовавший музыку, особенно ценивший в музыке поэзию, грацию, нежность и изящество, в то время усиленно восторгался «Богемой». Он любил ее не только в целом, но умел как-то изъяснять поэтический смысл отдельных страниц и фраз — свойство, которое Михаил Александрович впоследствии не раз проявлял по отношению и к другим музыкальным произведениям. Между прочим, он восхищался заключительными аккордами известного монолога Мими (после слов: «...fior chio faccio, ahime non hanno odore!») и говорил: «В этих аккордах звучит поэзия»[209].

Мы знаем и по другим источникам, что Врубель больше всего ценил оперы «Садко» и «Сказку о царе Салтане», которые, можно думать, он воспринимал близкой его собственным образам музыкальной аналогией, развитием во времени своих былинных и сказочно-поэтических живописных фантазий.

В летние месяцы 1897—1901 годов, работая над «Богатырем», «Паном», «Царевной-Лебедь» и другими полотнами, Врубель постоянно слушал партии Снегурочки, царевны Волховы, Царевны-Лебедь и всю партитуру опер, которые проигрывал на рояле Б. К. Яновский, высказывал свои суждения о музыке и исполнении Надежды Ивановны. Для этого ему нужно было размышлять о былинах и их героях; но в том, что он сам тогда создавал, нет ощутимых прямых аналогий или реминисценций опер Римского-Корсакова. По своему монументальному строю стихийной первозданной монолитности образа его «Богатырь», думается, ближе к «Руслану и Людмиле» Глинки или «Тристану» Вагнера, чем «Садко». И в этом предположении нет ничего невозможного потому, что в те годы на хуторе Н. Н. Ге и в имении М. К. Тенишевой Врубель размышлял и говорил не только о музыке Римского-Корсакова и русских композиторах XIX века, но и о Вагнере, Пуччини и других европейских композиторах, занимавших тогда умы всех родственников и гостей супругов Ге.

Еще на хуторе, летом 1898 года Врубель написал произведение «Садко», которое видела Екатерина Ивановна при упаковке картин 26 августа. Может быть, это был один из эскизов Врубеля для росписи кузнецовских блюд, но Б. К. Яновский писал о панно «Садко», выполненном в 1898—1899 годах, которого пока никому не удалось обнаружить[210]. На выставке 1908 года А. П. Боткина видела среди других врубелевских произведений полотно — «...очень большая, очень темная картина Садко...»[211]. Кроме того, некто Быков Константин Николаевич писал Остроухову 27 февраля 1910 года о большой картине Врубеля — Садко играет на гуслях. С одной стороны — группа нимф, с другой — из травы подплывают на звуки лебеди: «Освещение лунное... много настроения, и прекрасно нарисована фигура Садко»[212].

70. Царевна Волхова. 1898

71. Прощание царя морского с царевной Волховой. 1898

Римский-Корсаков на исходе XIX века искал и находил новые средства выразительности в своем искусстве. В этот период он наиболее полно высказывался о своем творчестве и эстетических взглядах. Вот как он расценил свои оперы «мамонтовского» периода: «Былевой и фантастический сюжет «Садко»,— говорил композитор,— по существу своему не выставляет чисто драматических притязаний; это семь картин сказочного, эпического содержания. Реальное и фантастическое, драматическое (поскольку таковое намечается былиной) и бытовое находятся между собой в полной гармонии». И далее: «Садко»... представляя собой наиболее безупречное гармоничное сочетание оригинального сюжета и выразительной музыки, завершает собой средний период моей оперной деятельности»[213]. Исследователь творчества композитора Т. Н. Ливанова отмечает, что «после «Садко» начинается новая полоса творчества композитора. «Царская невеста» обозначила поворот от сказки, от фантастики к музыкальной драме, но «Салтан» вновь возвращает композитора именно к сказке. Однако это возвращение к ней, по признанию композитора, является уже «прощанием со сказкой», так как свойства сказки здесь даются не в опоэтизированном виде, как то было в «Снегурочке», а как бы нарочито подчеркнутыми, вплоть до условностей (черты комической пародийности.— П. С.). Оттого Римский-Корсаков и мог сказать, написав Н. И. Забеле-Врубель: «Салтан» мне представляется каким-то рисунком по клеточкам». Эти слова были сказаны при сравнении «Салтана» с «Царской невестой» («...а «Царская невеста» — рисунком свободным...»), которая наряду со «Снегурочкой» стала любимым созданием Римского-Корсакова. Он сам расценивал «Царскую невесту» как вещь для него «новую и оригинальную» и полагал, что она «впоследствии будет иметь сильное влияние и на других композиторов русских»[214].

В первые годы XX века происходит осознанный самим композитором заметный перелом в области «сказочной» оперы: «Сказочные события становятся формой выражения актуального политического содержания»[215]. Отметим, что уже в «Салтане» ощущаются юмор и пародийность сказочных образов, что для Врубеля было совершенно неприемлемо. Видимо, если он и заметил эту «условность», то отмел ее ради безусловной поэзии и красоты.

Художнику оказалось мало того, что он сделал для сценической постановки «Садко», он настолько увлекся, войдя в круг образов былины и опер, что написал еще ряд станковых вещей: «Прощание царя морского с царевной Волховой» (Государственная Третьяковская галерея) и большую акварель «Царевна Волхова» (Государственный Русский музей)[216].

В этих композициях он не искал ни монументального, ни патетического, напротив, оба произведения задуманы и выполнены в лирико-мелодическом настрое, поэтически-сказочном ключе с оттенком легкой элегической грусти. Первая вещь покоряет духовностью морского чудовища, его отцовской нежностью, так тонко переданной в жесте лапы — его руки — при прощании с дочерью, которая вся устремлена к берегу, где должен быть ее любимый гусляр. Во второй акварели — грёзы влюбленной Волховы и ее решимость оставить родное подводное царство ради прекрасного певца, жителя другого, земного мира. По существу, это портрет Надежды Ивановны в роли Морской царевны, в театральном костюме, нарисованном Врубелем, в парике распущенных медно-красных волос, ниспадающих почти до земли по спине и плечам девушки, в сверкающем уборе, драгоценных камнях и жемчугах. Но весь наряд Волховы воспринимается не украшением, не театральным костюмом оперной героини, а природной формой сказочной царевны. Заболоченный, поросший камышами и лесом берег реки, ночь, гладь воды, освещенная большим полумесяцем на горизонте, его призрачным свечением дополняют романтическую сказочность образа и в то же время возвращают наше восприятие к атмосфере оперы и театра.

Думается, что в произведениях на темы «Садко» Врубель приходит к той гармонии реального и фантастического, о которой думал композитор, и воплощает лирико-поэтический образ Морской царевны в портретах Н. И. Забелы — Волховы, которая и для композитора, и художника была подлинной выразительницей человечности фантастического образа вещей морской девы, полного поэзии народной сказки и человеческого чувства любви. «Прекрасная вещая девица, вышедшая из русской сказки, образ обаятельный и одухотворенный — такой запомнилась современникам Забела в операх Римского-Корсакова,— писала Т. Н. Ливанова.— Орнаментальная узорчатость, волшебная красота мелодического рисунка и вместе теплота его музыки на редкость хорошо ощущались и передавались Забелой. И — что особенно важно — поэтические черты, которые проступали в «корсаковском» облике прекрасной царевны, были не только глубоко прочувствованы певицей, но по-новому тонко выявлены в ее исполнении»[217]. Здесь нужно иметь в виду, что Михаил Александрович принимал непосредственное участие в разучивании опер Римского-Корсакова Надеждой Ивановной: «Псковитянку», «Веру Шелогу», «Царскую невесту», «Салтана», «Кащея» и множество романсов Р[имского]-Корсакова — все это я разучивала при нем и часто очень принимала во внимание его советы»[218].

«Никто, как Надежда Ивановна, не умел придать исполнению партии Волховы столько искренности, столько неуловимой прелести и поэтического очарования»,— вспоминал Б. К. Яновский. «Я сама нахожу, что для изображения сверхъестественных существ у меня в голове и в движениях есть что-то особенное... (не без влияния Врубеля.— П. С.),— писала она,— сколько тогда (летом 1898 года.— П. С.) на хуторе Ге было интересных бесед и споров по поводу «Садко» и музыки Римского-Корсакова вообще. Мы разбирали отдельные места, фразы, и больше всех увлекались в споре Врубель и Забела»[219].

Римский-Корсаков видел большую акварель «Морская царевна» Врубеля, но в своей летописи он заметил о ней лишь следующее: «В одно из моих посещений М. А. Врубеля он мне показал свою картину «Морская царевна». На картине, между прочим, были изображены рассвет и месяц в виде серпа, причем последний был обращен к заре своей вогнутой стороной. Я заметил художнику его ошибку, объяснив, что на утренней заре может быть виден лишь месяц на ущербе, а никак не новый месяц и притом к солнцу бывает обращена всегда выпуклая сторона. М. А. убедился в своей ошибке, но переделывать картину не согласился»[220].

В этой заметке, где речь идет всего лишь об одной детали, можно тем не менее понять разность отношения композитора и художника к красоте и природной точности в живописи. В своих размышлениях о красоте и правде в опере композитор отдавал первенство красоте, а правда его притягивала в эти годы очень мало, так как, по его словам, «она всегда какая-то рассудочная». Может быть, здесь проявились влияние искусства Врубеля и эстетические веяния времени в целом на Римского-Корсакова. В своих операх «Кащей бессмертный» и «Золотой петушок» он еще смелее, чем в «Салтане», идет по пути художественной условности.

Проблема Врубель и Римский-Корсаков не проста, не однозначна и при сравнительном изучении творчества, и в понимании личных взаимоотношений двух великих художников-сказочников, русских художников, глубоко сведущих в тайнах поэтизации фантастического в искусстве, мифотворчества и двузначности, обладающих изощренной артистичностью, поклонявшихся культу прекрасного, глубоко понимавших радость высокого и тонкого мастерства. Оба они были поэтами музыки; не только мастер-профессионал, композитор, дирижер, теоретик, профессор консерватории Римский-Корсаков, но и Врубель, хотя его музыкальность была скрытой, она таилась в его живописи, в ее образно-поэтической духовности и «орнаментистике», которая «музыка наша».

Но общее — музыка, поэзия сказки и фантастики, чувство национальной красоты орнаментальности и узорчатости — не может заслонить целиком особенное, не схожее, индивидуальное в эстетике и искусствопонимании музыканта Римского-Корсакова и живописца Врубеля. Короткий по времени, но эпохальный по значению в истории русской художественной культуры период постановки опер композитора в Частной опере Мамонтова был вершиной нового подъема творчества Н. А. Римского-Корсакова 1890—1900-х годов и его признания демократически настроенной интеллигенцией. В конце 1890-х годов произошел важный перелом в творчестве композитора, и исследователи музыки находят, что, не изменяя реализму и народности, он противопоставляет драматическую и психологическую жизненную правду декламационно-речитативного стиля музыкальной правде, которая достигается средствами выразительной мелодии[221].

В эти годы Николай Андреевич в переписке со своими друзьями-критиками, либреттистами его новых опер, с Н. И. Забелой-Врубель, М. А. Врубелем, женой и другими корреспондентами не раз утверждал себя последовательным глинкианцем и мелодистом: «Чистая мелодия, шедшая от Моцарта, через Шопена и Глинку, жива и поныне и должна жить, без нее судьба музыки — декадентство...»[222] Он не уставал повторять вопреки своему другу В. В. Стасову, что в опере музыка должна служить прежде всего музыкальной правде, а не драматической (см. его стихотворное послание Бельскому[223]): «Да, я истый глинкианец, хотя научился у Вагнера многому в гармонии, в инструментовке и в других приемах»[224]. Не следует думать, что Римский-Корсаков вовсе отказывался от драматизма в своих операх, но он отказывался считать драматизм критерием истинной художественности, непременной сущностью и основой жизненного значения оперной музыки. «Скажу Вам,— писал он Н. И. Забеле,— что критика сбилась с толку за последние времена, как сбилась и публика. Композиторы отучили ту и другую ценить пение. Все устремились на драматизм, натурализм и прочие измы. О пении думают только итальянцы, но у них зато музыкальное содержание и всякая сценическая правда на последнем плане, что тоже неутешительно. В «Царской невесте» оказалось возможным настоящее пение, и вот критика встала втупик: пение-то она Ваше хвалит, а не может понять и усвоить себе, что в пении заключаются и драматизм, и сценичность, и все, что требуется от оперы; а она (критика) говорит: «Только пение!»— и не понимает, что это не только самое трудное, но что это все остальное в себя включает»[225].

Римский-Корсаков отлично понимал критику, по не отказывался от своих взглядов и не менял их ни в целом, ни в частностях. Об этом свидетельствует с достаточной убедительностью его переписка с Кругликовым, Бельским и другими музыкантами-критиками в конце 1890-х годов. Тем не менее упорное недопонимание его метода и музыкальной эстетики критиками «кучкистского» направления — Стасовым, например, который считал «Римлянина» неспособным к большому драматизму народно-национальной оперы,— заставило композитора написать двухактную оперу «Моцарт и Сальери» на сюжет трагедии Пушкина. Об этой опере и причинах ее создания он написал Бельскому 18 августа 1897 года: «...этот род музыки (или оперы) исключительный и в большом количестве нежелательный, и я ему мало сочувствую; а написал я эту вещь из желания поучиться (не смейтесь! Это совершенно необходимо) — это с одной стороны; чтоб узнать, насколько это трудно,— с другой и сверх того из-за несколько задетого самолюбия... Отчего Вы не радуетесь, что я написал кантату «Свитезянка»? Неужели речитатив-ариозо alla «Каменный гость» желательнее настоящей хорошей свободной музыки?»[226]

Как известно, опера «Моцарт и Сальери», поставленная в Частной опере в сезоне 1898/99 года с Шаляпиным — Сальери, имела большой резонанс в критике, не ожидавшей от великого сказочника такой вещи. Некоторые решили, что это опера «для избранных». Разумеется, для нас самое важное состоит в том, как Врубель понимал музыку Римского-Корсакова в 1897—1901 годы, когда он создавал эскизы костюмов и декораций к новым и старым операм композитора и ставил как художник на сцене театра Мамонтова «Царскую невесту», «Моцарта и Сальери», «Сказку о царе Салтане», лепил и расписывал майолики персонажей «Снегурочки» и «Садко» в мамонтовской гончарной мастерской. Начнем с проблемы драматизма в музыке, которая, как мы видели, в эти годы для композитора и музыкальных критиков была своеобразным пробным камнем художественной и общественной значимости, наиважнейшим критерием национального, народного, прогрессивного, выведенного из произведений композиторов «Могучей кучки», к которой принадлежал ранее и сам Римский-Корсаков.

В ноябре 1898 года Врубель высказал композитору свои соображения по интересующей нас проблеме в связи с подготовкой концерта из произведений Римского-Корсакова в Петербурге 19 декабря, в котором Надежда Ивановна должна была исполнить арию Марфы из новой любимой композитором оперы «Царская невеста». Врубель настаивал, кроме того, на включении в программу концерта партии Веры Шелоги из «Пролога», которую он слышал и считал, видимо, подлинно драматической и которая ему больше нравилась, чем ария Марфы. «Не найдете ли Вы хорошим исполнение в концерте 19-го «Пролога»? Начать с колыбельной песни и весь рассказ... По красоте оркестровых картин и рельефности вокальной декламации эта вещь прямо просится в исключительно строгое музыкальное, художественное исполнение,— писал Михаил Александрович в письме Римскому-Корсакову.— ...Она [Н. И. Забела] эту партию разучила совершенно и вчера мне ее спела. Тон сурового осуждения пережитому и отчаянной энергии перед стрясшимся над Верой несчастьем воспроизводится ее звуком и дикцией превосходно. Если яркая атака звука и полное отсутствие искусственности в его постановке, выдвигая текст, являются самым необходимым элементом драматического пения, то исполнение жены могу назвать драматическим... Исполнение сцен «Пролога» может быть большой приманкой петербургской публике,— продолжал убеждать композитора Михаил Александрович,— нисколько не отнимая интереса от певучей и глубоко теплой арии Марфы, которая пошла бы во втором отделении (выделено мною.— П. С.)»[227]. Подчеркнутые нами строки могут быть прямым свидетельством того, что в конце 1890-х годов Врубеля в музыке волновало переживание драматического, а в пении — сочетание музыки и ясно «выдвинутого» содержательного слова вопреки «бессловесному» или «маловразумительному» исполнению певиц псевдодраматического типа, излюбленного театральной публикой. Подтверждением его музыкально-драматического вкуса могут служить и последние строки цитируемого письма, где он говорит о своем желании-мечте услышать «Моцарта и Сальери» «с прекрасным оркестром, первоклассным пианистом, хором, Шаляпиным...»[228].

Римский-Корсаков, думается, усмотрел в этом письме ту же самую линию, которую проложили в критике Стасов и его единомышленники, но в ответе художнику, мужу лучшей исполнительницы излюбленных партий композитора, и в том числе партии Марфы, написанной с учетом артистических особенностей Надежды Ивановны, Николай Андреевич откровенно и терпеливо изложил свой взгляд на эту важную для него проблему: «По поводу драматических сопран и ваших мыслей о них скажу Вам, что считаю музыку искусством лирическим по существу, и если меня назовут лириком, то буду гордиться, а если назовут драматическим композитором — несколько обижусь. В музыке есть только лиризм и могут быть драматические положения, но не драматизм... Там в «Царской невесте» есть драматические или, лучше сказать, трагические положения, но там надо петь и петь, и драматическое сопрано мне не годится, так как я, слава богу, кажется, не драматический композитор, ибо музыку приспособляю к сцене, но не жертвую ей для оной»[229].

72. Владимир. Эскиз костюма. 1896

73. Пленные печенеги. Индийский царевич. 1896

Вспомним, что в университетские годы Врубель ценил в опере не только музыку, но либретто-сюжет и «смысл», предпочитал «глубоко трагический или лирический» сюжет и «потрясающую обстановку» таких опер, как «Юдифь» Серова, «Тангейзер» Вагнера, «Демон» Рубинштейна, особенно «Фауст» Гуно. Затем он «переболел» восхищением музыкой Бизе в «Кармен». В конце 1890-х годов, как говорится в воспоминаниях Яновского, «любил Бетховена, в Вагнере разбирался удивительно тонко и метко. Он неохотно слушал «Лоэнгрина» и говорил по поводу его: «Нет, не хорошо это», зато был поклонником «Тристана» и «Кольца Нибелунга», чуткость, которой может гордиться любой хороший музыкант... любил Пуччини — именно «Богему», с энтузиазмом отзывался о некоторых страницах этой действительно вдохновенной партитуры. Но больше всего он любил музыку Римского-Корсакова... <...> К Чайковскому Врубель относился равнодушно (в киевский период Михаил Александрович любил романсы П. И. Чайковского и сам напевал некоторые из них.— П. С.), хотя кое-что в нем и одобрял; творчество Чайковского его не трогало, с ним у него не было точек соприкосновения. Рубинштейна просто не считал композитором. Ближе всего ему были кучкисты. Разумеется, и Глинка...»[230] Зная Врубеля как автора «Надгробного плача», Демонианы, «Микулы Селяниновича», «Богатыря», пророков и серафимов, его приверженность к героико-эпическим и трагическим темам в поэзии Гомера, Шекспира, Гёте, Пушкина и Лермонтова и в театрально-оперной драматургии, можно считать главным для его мировоззрения в целом и искусствопонимания, в частности, устремленность к трагическим образам и в музыке, и в живописи. Но искусствопонимание Врубеля отличалось широтой диапазона. При том, что в начале следующего века главное направление его творчества было героико-трагическим по звучанию образов, определяющим его основные замыслы и произведения, как и в конце 1880-х годов, ему было присуще и то, что Римский-Корсаков называл «искусством лирическим по существу». Если еще раз взглянуть на все декоративные, декорационные и станковые произведения Врубеля 1891—1900 годов, то мы найдем в них немного явно выраженных драматических и трагических мотивов и образных замыслов, они проникнуты в большинстве своем поисками красоты «отрадного» (по выражению Серова) в жизни. Конечно, у такого художника, как Врубель, с его символотворчеством, многослойной глубиной образного содержания и в произведениях этих лет нередко встречаются драматические «положения», например «Испания», «Гадалка», «Принцесса Грёза», но главное, что характеризует эмоциональную тональность творчества художника, можно по аналогии с определением Римского-Корсакова назвать «лиризмом», а самого Врубеля лириком-символистом.

Увлечение народностью русской былины и сказкой, музыкально-поэтическим лиризмом оперной и романсовой музыки Римского-Корсакова, лирической вокальной проникновенностью исполнения партий Волховы, Снегурочки несколько заслонило для Врубеля, его музыкального слуха и живописного вѝдения основную, как он считал, трагическую и героико-патетическую по содержанию программу его творчества. Но он никогда не забывал о ней и не растворялся целиком ни в лирическом выражении прекрасного в станковых картинах, ни в иллюзорном и эфемерном великолепии слияния искусств на сцене оперного театра. Врубель не продолжал обсуждения с Римским-Корсаковым проблемы драматического в оперной музыке, но это не значит, что он соглашался с композитором во всем, что им было высказано. В письме 8 ноября 1898 года Надежда Ивановна сообщала композитору: «...муж Вас очень благодарит за интересные письма и собирается Вам как-нибудь на досуге изложить свои воззрения на музыкальное творчество как орган эстетического творчества...»[231]

В дальнейшем письменно Врубель не излагал кому-либо свои воззрения на музыку. Мы можем судить о его понимании опер Римского-Корсакова лишь по станковым произведениям художника, отчасти по двум циклам майоликовых скульптур на темы «Снегурочки» и «Садко», созданных Врубелем в 1899—1900 годах, а также на основании немногих сохранившихся эскизов, костюмов, декораций, фотографий, постановок опер[232]. Что касается оперных спектаклей, то Врубель полностью мог осуществить свои замыслы в постановках лишь трех опер Римского-Корсакова: «Моцарт и Сальери», «Царская невеста» и «Сказка о царе Салтане», над которыми он работал соответственно в осенние месяцы 1898, 1899 и 1900 годов.

В постановке «Садко» (премьера состоялась 26 декабря 1897 года) Врубель принимал участие как автор костюмов Волховы и Варяга и, видимо, помогал К. Коровину и С. Малютину в эскизах и исполнении некоторых декораций[233].

Премьера оперы «Моцарт и Сальери» состоялась в Частной опере 25 ноября 1898 года и принесла самый большой успех исполнителю партии Сальери Ф. И. Шаляпину, который был, по его признанию, «очень счастлив». «За кулисы пришел взволнованный Врубель и сказал: «Черт знает, как хорошо! Слушаешь целое действие, звучат великолепные слова, и нет ни перьев, ни шляп, никаких ми бемолей!» Я знал, что Врубель, как и другие — Серов, Коровин,— не говорит пустых комплементов; они относились ко мне товарищески серьезно и не однажды очень жестко критиковали меня»[234]. Декорации и костюмы Врубеля к этой постановке были выполнены в духе тех реалистических рисунков, которые он создал еще в 1884 году для вечера в Академии художеств. Колорит декорации был выдержан в блеклых сероватых тонах[235].

74. Александровская слобода. 1899

75. Царские палаты. Эскиз декорации. 1899

Художник во время подготовки эскизов и писания декораций к этой постановке был занят многими вещами: он заканчивал надоевшие ему панно для С. Т. Морозова, продолжал писать «Богатыря», рисовать камин для Мамонтова и «должен был сейчас же приняться за пушкинские иллюстрации»[236]. Из всего, что было сказано, следует, что в конце 1898 в начале следующего года Врубель много думал о Пушкине, и образы пушкинской поэзии — Моцарта и Сальери, Пророка, Каменного гостя переплетались с музыкой Римского-Корсакова и, может быть, других композиторов, любимых художником.

Оперу «Моцарт и Сальери» критики восприняли как бы камерным произведением, с чертами глубины и интимности и большую ценность этой музыкальной драмы связывали с полным сохранением пушкинского текста[237]. Думается, Врубель разделял такую точку зрения на постановку этой оперы. О мощном союзнике Римского-Корсакова — Пушкине — писал в своей рецензии и Кюи: «Во всяком случае, «Моцарт и Сальери» — интересное произведение, оно выбило Корсакова из его обычной колеи поэтически-пейзажной и песенно-вариационной, оно должно было освежить его творчество»[238]. Вместе с тем еще в начале ноября, как мы знаем, Врубель принимал живое участие в разучивании женой партий Веры Шелоги и Марфы, что и побудило его высказать композитору не только свой взгляд на программу готовящегося концерта русского симфонического оркестра 19 декабря, но и проблему драматизма в пении в целом, который композитор не разделял. Известно также, что в середине декабря, когда Надежда Ивановна разучивала посвященный ей композитором романс «Нимфа», «Михаил Александрович подсказал на репетиции такие оттенки нюансов и темпа, что мы сейчас же приняли их к исполнению»[239].

76. Грязной. Эскиз костюма. 1899

77. Горница. Эскиз декорации. 1900

78. Город Леденец. Эскиз декорации. 1900

К «Царской невесте» — опере, которая Врубелю нравилась меньше других, художник сам вызвался делать декорации[240]. «Весть о вашем намерении поставить «Царск[ую] невесту» самостоятельно наполняет меня энтузиазмом. Я очень бы хотел писать декорации...» — писал художник композитору весной 1899 года. И когда Римский-Корсаков, убоявшись хлопот и больших расходов, отдал оперу для постановки в Частную оперу, Врубель не отказался от своего намерения, хотя прежнего энтузиазма не чувствовал, потому что в это время отношения четы Врубелей с Мамонтовым были далеки от дружеских. Впрочем, он работал тогда два сезона (1898—1900) штатным, как мы теперь говорим, художником Частной оперы и ставил в том же 1899 году оперу Ц. А. Кюи «Кавказский пленник» (премьера 10 февраля 1898 года). На сцене частной оперы в Солодовниковском театре Врубель поставил, по его выражению, полностью или частично десять опер: «Царская невеста», «Кавказский пленник», «Громобой», «Мазепа», «Ася», «Царь Салтан», «Чародейка», «Ратклиф» и «Тангейзер»[241].

79. Царевич Гвидон. Эскиз костюма. 1900

80. Царевич Гвидон. Эскиз костюма. 1900

«Царская невеста» имела большой успех. О декорациях Врубеля в рецензиях говорилось, что «декорации стильны и художественны», что они «поражали правдивостью общего тона, особенно во втором акте»[242]. В воспоминаниях М. М. Ипполитова-Иванова упоминается, что художнику удались декорации второго и четвертого (последнего) акта. Эскизы второго и четвертого актов и дошли до нас. Они позволяют судить лишь о том, что они задуманы в том неорусском стиле, который Врубель разрабатывал в своих архитектурных и декоративных проектах и эскизах 1899—1900 годов. Это рисунки каминов и декоративных блюд на темы «Садко» и «Микулы Селяниновича», проекты церкви во Фленове и выставочного павильона для Всемирной парижской выставки, росписи балалаек для М.К.Тенишевой. В названных проектах и эскизах художник нередко слишком увлекался и перегружал композиции тяжелым узором декоративно-орнаментальных форм, идущих от древнерусской, византийской, романской деревянной и каменной архитектуры и ее орнаментики. Однако тонкий вкус и чувство стиля Врубеля сказались в лучших произведениях керамики и майолики, например в некоторых декоративных блюдах на тему «Садко», в декоре камина «Микула Селянинович» (Государственный Русский музой), который был удостоен «Grand Prix» на Всемирной парижской выставке, в эскизах к постановке опер «Сказка о царе Салтане» и «Чародейка». Возможно, что в стремлении к предельной красочной сказочности декоративного стиля Врубеля в названных проектах и эскизах отчасти сказалось воздействие на воображение художника поэтически-пейзажной и песенно-вариационной музыки Римского-Корсакова в «Снегурочке», «Садко» и «Сказке о царе Салтане»; об этом прежде всего говорят его проекты каминов и росписей балалаек с русалками, Морской царевной и Царевной-Лебедь, где большое место отведено пейзажу.

81. Салтан. Эскиз костюма. 1900

82. Эскиз костюма

Композитор стремился избегать декоративных преувеличений и «лубочности» в музыке своих сказочных опер, но декоративная фантазия Врубеля не во всем соответствовала сдержанности композитора, предвосхищая следующий шаг в развитии русской сказочной оперной музыки, например И. Ф. Стравинского — ученика Римского-Корсакова[243].

Самым блистательным произведением Врубеля на театре были декорации и костюмы к постановке оперы «Сказка о царе Салтане», премьера которой состоялась 4 октября 1900 года на сцене Частной оперы, которой к этому времени руководило товарищество, а не С. И. Мамонтов. Эта постановка принесла Врубелю большой успех и известность. «Даже его страшные враги — газетчики — говорят, что декорации красивы, а доброжелатели прямо находят, что он сказал новое слово в этом жанре, и все это при такой скорости: в две с половиной недели все было написано»,— писала Н. И. Забела[244].

Жена художника, проникновенно исполнившая в опере написанную для нее партию Царевны-Лебедь, не преувеличивала. «Декорации к «Салтану» были изумительны по своей сказочной красоте, особенно «Город Леденец», чудесно появлявшийся из-за волн морских». «Декорации и костюмы были по рисункам Врубеля, превзошедшего себя в оригинальности, красочности, сказочной фантастике...» — писали В. Н. Шкафер и М. М. Ипполитов-Иванов[245].

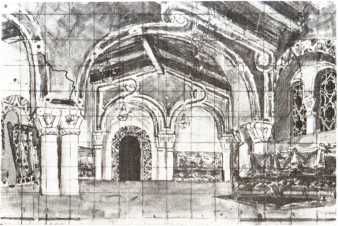

В самом деле, даже сохранившиеся эскизы Врубеля — «Горница» (Государственная Третьяковская галерея), «Царский двор в Тмутаракани» и особенно «Город Леденец» (оба в Государственном центральном театральном музее имени А. А. Бахрушина) — отличаются удивительной цельностью стиля, легко воспринимаемым единством общей композиции при невероятной затейливости и сказочной орнаментальности форм, их декоративно-изобразительной «оркестровки». Со времени постановки «Снегурочки» в 1885 году это было второе эпохальное произведение театрального оперного синтеза, «совершенной гармонии, где слова, звуки, краски — все слилось воедино»[246] с еще большей чисто театральной образностью в сценическом претворении русской сказки.

Нужно сказать, что для Римского-Корсакова эталоном художественных декораций и костюмов были рисунки и декорации В. Васнецова, а не молодых художников мамонтовской оперы — Врубеля, К. Коровина, С. Малютина, А. Васнецова, искусство которых он считал незаконченным, лубочным, близким декадентству. В середине февраля 1899 года — в то время, когда композитор делал первые наброски музыкальных мыслей к «Сказке о царе Салтане», он дважды побывал на выставке работ В. Васнецова в Академии художеств и был от нее «в совершеннейшем восторге»[247]. По-видимому, «Богатырь» Врубеля, который из всех произведений художника действительно нравился композитору потому, как ему казалось, что это произведение «значительно удаляется от загадочного (то есть декадентского в понимании Римского-Корсакова.— П. С.) направления» и оно ближе к направлению любимого им В. Васнецова[248].

Широкая манера письма, эскизность, незаконченность в живописи и рисунке воспринимались Римским-Корсаковым как признак «загадочного» и декадентского направления. Поэтому он не одобрял свой портрет, написанный В. Серовым: «...мне лично ни такая музыка (недоделанная), ни такая живопись (с ватой на столе и ватой на бороде), в сущности, не нравится»[249],— говорил он В. В. Ястребцову, своему другу и либреттисту.

Во время работы над оперой «Сказка о царе Салтане» автор либретто В. Н. Бельский предлагал Николаю Андреевичу задуманную как красивую веселую комическую сказку-оперу писать в несколько лубочной манере и прислал для «справок» «лубочное малеванье Малютина... Но я постараюсь,— отвечал композитор,— чтобы моя музыкальная живопись была все-таки получше... Вот у Васнецова — дело другое»[250]. И еще: «...лубочность, которую Вы имели в виду, у меня не выходит и Малютину уподобиться не могу»[251].

О декорациях и костюмах постановок своих опер на сцене Частной оперы по эскизам Врубеля, К. Коровина и других молодых художников Римский-Корсаков говорил мало и крайне сдержанно: «Декорации оказались недурные, хотя между 5 и 6 картинами делался перерыв музыки для перемены...»[252] («Садко» — К. Коровин и С. Малютин). В постановке «Царской невесты» композитор заметил лишь костюм Н. И. Забелы-Марфы: «Костюм, сделанный, как всегда, по рисунку ее мужа, на этот раз нельзя было назвать удачным»[253]. Что же касается блистательной постановки оперы «Сказка о царе Салтане», суждения композитора были весьма скупы: «Салтан» поставлен был хорошо, поскольку это можно было требовать от Частной оперы. Декорации писал Врубель, костюмы были тоже по его рисункам. В письме к Надежде Ивановне на ее вопрос Николай Андреевич писал: «Не следует спрашивать человека, не имеющего слуха, его мнения и советов по музыке. Я же — человек, не имеющий глаза... если же хотите непременно знать, что я себе представляю в костюме Лебедь-птицы и ее превращении, то скажу Вам одни общие фразы: надо чтоб было на птицу похоже, а главное непременно красиво»[254]. Это письмо написано 30 сентября 1900 года, спустя несколько месяцев после создания Врубелем картины «Царевна-Лебедь», которая была продана еще 19 апреля и которую композитор не мог видеть до октября месяца — премьеры «Салтана».

Предельная сдержанность, даже скупость отзывов Римского-Корсакова о таких удачных, впечатляющих, гармонирующих с музыкой и словом его опер театральных работах Врубеля, которые поняли и высоко оценили современники — критики и участники постановок Шкафер, дирижер Ипполитов-Иванов,— может быть объяснена как общими представлениями, предпочтениями и критериями Римского-Корсакова в живописи вообще, о которых говорилось выше, так и взглядами его на театрально-декорационное искусство, его значение и роль в постановке оперы в особенности. Он считал, что живопись на сцене должна лишь помогать музыке, не мешать слушать пение, но не играть самостоятельной роли, которая могла бы восприниматься публикой сама по себе и вызывать ее восхищение. Свои разногласия с С. И. Мамонтовым, источником которых была замена Н. И. Забелы в роли Снегурочки другой певицей, автор опер объяснял так: «...ему дороги зрительные впечатления, а мне слуховые...»[255], а в октябре 1900 года в дни репетиций «Салтана» он писал: «Я прихожу к тому, что в опере меня на старости лет более всего притягивает пение, а правда очень мало; она всегда какая-то рассудочная»[256].

Вряд ли Римский-Корсаков думал о том значении, которое приобретала в истории русского искусства художественно-сценическая инициатива С. И. Мамонтова, новаторское творчество Врубеля и его сотоварищей на сцене мамонтовской оперы. «Мы знаем,— писал В. В. Яковлев,— что Римский-Корсаков не всегда бывал доволен преувеличениями как в области режиссуры, так и в области декорации»[257]. Вот эти кажущиеся «преувеличения» роли художественно-декоративного искусства на сцене, которых композитор не видел в рисунках В. Васнецова, нам думается, и объясняют сдержанность, скупость его замечаний о постановках его опер с участием молодых художников «загадочного» для него направления. Отказываясь от прямых декорационных рекомендаций, он не высказывал и критических замечаний Врубелю, строго держался присущей ему тактичности и скромности: «Я же — человек, не имеющий глаза...»[258]

В Римском-Корсакове как композиторе, считал Ф. И. Шаляпин, поражает прежде всего художественный аристократизм. Богатейший лирик, он благородно сдержан в выражении чувства, «это качество придает такую тонкую прелесть его творениям». Говоря об особенности лирической грусти у Римского-Корсакова, Шаляпин замечал: «Она ложится на душу радостным чувством. В этой печали не чувствуется ничего личного — высоко в лазурных высотах грустит Римский-Корсаков. Его знаменитый романс на слова Пушкина «На холмах Грузии» имеет для композитора смысл почти эпиграфа ко всем его творениям:

Мне грустно и легко: печаль моя светла...

Унынья моего ничто не мучит, не тревожит[259].

Философско-романтическая возвышенность лирики, гражданственно-общечеловеческая элегичная настроенность роднит романсовую музыку композитора и элегически-задумчивые произведения Врубеля, а поэзия Пушкина соединяет этих великих художников, несмотря на существенные отличия во вкусах и искусствопонимании, в одно целое русской национальной художественной культуры конца прошлого и первых лет нашего века. Здесь приходят на память не только «Руслан и Людмила», «Пророк», «Салтан», но и произведения на темы древнерусских былин, сказов, сказок и легенд в поэтической обработке других поэтов.

В этом отношении примечательны две сюиты скульптурных произведений Врубеля на темы «Снегурочки» и «Садко». Они были вылеплены и расписаны в технике майолики в гончарной мастерской Абрамцева в основном в 1899—1900 годах — во время работы Римского-Корсакова над партитурой оперы «Сказка о царе Салтане», но отдельные вещи из сюиты «Снегурочка» были задуманы раньше. Из письма Н. А. Римского-Корсакова М. А. Врубелю 29 апреля 1898 года можно понять, что художник обещал композитору изобразить Берендея с Бермятой. Это обещание было дано, видимо, в Петербурге во время гастролей там мамонтовской оперы, в репертуаре которой была и опера «Снегурочка». В феврале—марте Врубель встречался с Николаем Андреевичем и в его доме, и на репетициях «Снегурочки», центральную партию которой композитор «прошел» с Н. И. Забелой и был восхищен ее исполнением[260]. Поэтому желание Врубеля выразить свое отношение к музыке и личности Римского-Корсакова, автора излюбленных художником «Снегурочки» и «Садко», понятно. Можно легко понять и его замысел создать своеобразный портрет Николая Андреевича в сказочно-театральном образе скульптуры царя Берендея[261].

83. Весна. 1899—1900

По свидетельству С. Яремича, первые экземпляры всех скульптур были вылеплены, расписаны самим Врубелем и обжигались под его наблюдением; они находились тогда (1910-е годы) в Гельсингфорсском музее (Хельсинки) в Финляндии. При тиражировании врубелевские образцы раскрашивались как попало, пишет биограф художника, «и очень часто в прямой ущерб красоте пластической формы»[262].

Во время подготовки врубелевских выставок 1956 года было учтено с десяток экземпляров Берендея, большинство которых имело монохромную темно-лилового оттенка роспись с ярким блеском металла. Но был на выставке в Абрамцеве и бюст с полихромной расцветкой: лицо и руки светлой охры, волосы, усы и борода коричневые, рубашка и шапка синие, плащ темно-зеленый, палка коричневая[263].

84. Волхова. 1899—1900

Всматриваясь, в лице майоликового «Царя Берендея» в лучших из цветных экземпляров, нетрудно заметить сходство черт с Н. А. Римским-Корсаковым, хотя художник вовсе не остановился на этом — главным для него было передать духовный облик создателя музыки «Снегурочки». В скульптурном бюсте высотой меньше полуметра, в голове, торсе, руках передана поэтически сказочная природа образа — светлая задумчивость, романтическая погруженность в мир мечты, безыскусственность и безграничная душевная мягкость этого доброго художника сказочного царя в узорчатом кафтане, высокой шапке, похожей на древнерусский гречневик,— во всем его скромном и прекрасном облике.

85. Морская царевна. 1899—1900

Думается, другие скульптурные образы из «Снегурочки», созданные Врубелем,— «Лель», «Купава», «Весна», «Мизгирь» задуманы были художником не только самостоятельными произведениями, но и как окружение «Берендея», развивающее общую тему поэтических грёз, сказочных образов русского художника-композитора. «Лель» — одни из самых поэтически цельных и музыкальных образов этой пластической сюиты; в нем представление художника об исконно русском национальном характере «музыка цельного человека» — вылилось в полуфигуре юноши-пастушка с венком полевых цветов на кудрявой шевелюре, обрамляющей юное лицо. «Лель» — поистине музыкальный образ в скульптуре: славянский пастушок, прекрасный, как античный Гиацинт, проникнут чудным выражением мечтательности и вдохновении; он вслушивается в мелодию, которая звучит в его душе, и видит образы-грёзы, чудесные сны наяву.

86. Египтянка. Начало 1890-х годов

Парой «Лелю», его духовным двойником и вместе с тем дальнейшим развитием скульптурной сказки-оперы должно было быть воплощение самой героини — Снегурочки, но ее среди этой пластической сюиты нет. Тот образ, который Яремич назвал «Снегурочкой»[264], вряд ли мог быть так задуман Врубелем, слишком многое в нем и в облике, и в выражении от Морской царевны. Так эта скульптура и называлась в первой ее репродукции в журнале «Мир искусства», вышедшем еще при жизни художника. Может быть, Врубель искал образ Снегурочки в скульптуре «Девушка в венке», имея в виду черты Н. И. Забелы и выразительность глубокой погруженности в свои переживания, скрытую девическую печаль о своей судьбе. Но если художник и задумал нечто похожее, то вылепил он самостоятельное произведение, не вошедшее в общий композиционный строй сюиты, где все другие скульптуры, видимо, были рассчитаны и на их общее или групповое пространственное сопоставление: все эти полуфигуры примерно одинаковых размеров, исключение несколько меньшая по высоте «Весна».

Зато в этой сюите совершенно завершена полуфигура, названная «Купава»,— девушка с венком на голове и цветами в руке, проникнутая элегической задумчивостью. Это образ юной красавицы, погруженной в мир грёз, как и все скульптуры, но общий духовно-эмоциональный лейтмотив сюиты в «Купаве» в отличие от «Леля» переходит в чувство отвергнутой любви и несправедливой обиды.

Лишь одна скульптура по духовному складу образа выпадает из лейтмотива всей сюиты: молодой красавец-щеголь в расписном дорогом кафтане со стоячим воротником, элегантной шапочке держится дерзко, самоуверенно, гордый своей красотой и богатством. Но и ему свойственно чувство красоты, и он не лишен способности к мечте и размышлению, что можно прочесть в топких чертах его профиля, похожих на черты лица самого художника.

87. Эскиз костюма. 1897

88. Варяг. Эскиз костюма. 1897

Эта скульптура в журнале «Мир искусства», а позднее и в монографии Яремича названа «Садко» вопреки духовно-пластическому содержанию этого произведения и пониманию его места и общем художественном плане решения двух скульптурных сюит — «Снегурочки» и «Садко». Стоит поставить рядом полуфигуры: «Купава», «Берендей» и ту, что Яремич назвал «Садко», как становится ясно, что третья скульптура — не воплощение героя былины, а «Мизгирь» — один из главных персонажей сказки Островского и оперы Римского-Корсакова[265].

89. Пантомима. Эскиз декорации. 1896

Целостность композиции из трех фигур с «Берендеем» композитором в центре и по идейному замыслу сюиты образно-театральный портрет Римского-Корсакова,— становится очевидной и по пластическому решению отдельных скульптур, даже по их равновеликости[266]. Замкнутость движения пластических объемов сосредоточенного «Берендея» связана с встречными движениями голов «Купавы» и «Мизгиря» и особенно с ритмически повторенными жестами рук: правой у «Купавы» и левой у «Мизгиря». Стоит обратить пристальное внимание на движения рук всех трех скульптур, выразительно-характерных по психологическому содержанию и декоративно-пластической цельности ритма в общей композиции: правая рука «Купавы» согнута в локте, опирается как бы на сломанную ветвь дерева и в то же время поднята вверх как опора для склоненной в печали головы, а левая рука девушки отведена за спину; напротив, левая рука «Мизгиря», согнутая в локте,— «подбоченился» франт — опирается ладонью на широкий пояс, плечи широко развернуты фронтально, а правая рука обрезана по плечо. Трудно предположить, что такая смысловая и ритмическая цельность композиции возникла случайно, без воли художника.

90. Морская царевна. Эскиз костюма. 1897

Вместе с тем не стоит думать, что Врубель неуклонно следовал содержанию характеров персонажей сказки Островского; для него важно было его собственное вѝдение образа, так он поступал во всех своих воплощениях персонажей из Шекспира, Гёте, Лермонтова, Пушкина и других классиков. Осознанные отступления от этой особенности своего понимания литературных первообразов Врубель делал лишь для книжных иллюстраций.

91. Волхова. Эскиз костюма. 1897

К сюите «Снегурочка», видимо, принадлежит и скульптурный бюст «Весна», неверно названный раньше «Волховой» (Яремич) или «Морской царевной» («Мир искусства»)[267], который мог быть связующим пластически-пространственным звеном в композиционной расстановке скульптур «Леля» и неосуществленной или не дошедшей до нас «Снегурочки». Это аллегорический образ, где Весна-красна олицетворена в облике пышнотелой молодой украинки, круглолицей, полногубой, радостно и мечтательно улыбающейся чему-то. На голове неприбранные в строгую прическу пышные волосы, украшенные цветами, ниспадают мягкими волнами по плечам. Похоже, что художник избрал момент пробуждения, когда Весна только приподнялась на своем ложе, улыбаясь восходящему солнцу; к ней слетаются птицы, они с такой настойчивой лаской льнут к ее груди, что приходится рукой мягко придерживать сильного лебедя[268]. В отличие от других работ сюиты, «Весна» вылеплена живописнее, формы ее свободно пластически круглятся, как бы взбухают изнутри, не подчиненные строгому орнаментальному ритму. Оттого эта скульптура более, чем другие, например «Купава» или «Мизгирь», может занимать самостоятельное, независимое от всей сюиты место в интерьере[269].

92. Княжич Юрий. Эскиз костюма. 1900

93. Кудьма. Эскиз костюма. 1900

Вторая серия майолик на темы «Садко» — менее цельная по композиции и в отличие от первой не обладает общей, развивающейся в отдельных скульптурах духовно-образной и пластической выразительностью. При сопоставлении скульптур этой серии угадывается замысел художника сгруппировать в пространственное целое три полуфигуры; он, видимо, сделал две группы, каждая из которых включает три образа: Садко и две Морские царевны в одной группе, Морской царь и две Волховы — в другой. Очевидно, что Врубель искал разные решения групп и отдельных скульптур. Он сделал два варианта скульптур «Морская царевна» и «Садко», добиваясь разнообразия композиции, пластики и цвета. Но все вещи второй серии имеют независимое от других выражение, менее определенное по духовно-эмоциональному содержанию, и оттого ведут как бы самостоятельное существование.

«Волхова», которую Яремич назвал «Снегурочкой», действительно, не имеет несомненных русалочьих примет: обнаженный торс юной девушки с хрупким, еще не окрепшим телом, на голове драгоценный царственный убор примерно той же формы, что и на эскизе костюма «Волховы», нарисованном Врубелем для Н. И. Забелы. Лицо, в котором снова можно угадать знакомые черты жены художника, выражает печальное раздумье, духовную замкнутость, погруженность в свои переживания. Скульптурное решение всей фигуры подчинено выражению этой замкнутости, тихой самососредоточенности героини в душевной грусти: здесь и выражение рук, как бы замыкающих голову и хрупкие плечи пластическим замком форм, и фронтальное положение головы, кажущейся несоразмерно крупной на еще детских плечах. По всей неопределенной обобщенной выразительности этот образ можно, как это сделал Яремич, принять и за Снегурочку[270]. Но художник, думается, в этой вещи имел в виду Волхову — к такому выводу пришли и искусствоведы, пристально изучавшие скульптуру Врубеля[271].

К группе произведений на темы «Садко» принадлежит и «Морская царевна», которую рассматривают как вариант «Волховы»[272]. Вернее, это совсем новое решение образа в текучих формах, будто омываемых и сглаженных морскими волнами. Своеобразной акварельности пластического решения полу-фигуры и ее монохромной росписи (светло-коричневая, зеленовато-желтая, бледно-лиловая) соответствует воздушность светотени и текучесть форм: покатость плеч, распущенных волос, словно стекающих по плечам и груди из-под убора, немного похожего на корону.

Духовная выразительность примерно та же, что и у «Волховы», но подвижность импрессионистской лепки лица и всего торса создает ощущение загадочной дымки, расплывчатости облика, видимого будто в глубине, сквозь водяной фильтр.

Морского царя художник представлял себе в виде громадного кальмара с головой античного олимпийского Зевса и руками-щупальцами. В известной нам акварели «Прощание царя морского с царевной Волховой» на поверхность воды всплыла огромная голова в невиданном уборе из раковин с замысловатыми спиралеобразными завитками водорослей — цветами подводного царства. В майоликовой скульптуре «Морской царь» художник с большей выразительностью вылепил голову владыки морской стихии, передав выражение отцовской нежности и печали расставания: над большими глазами — потоки опущенных бровей, очень большой нос античной формы, из-под которого усы и борода тоже ниспадают водопадом до основания скульптуры, как до водной поверхности; в скульптуре нет громоздкого убора короны, голова обрамлена жгутом волос, а сверху завершается пластическим орнаментом — символом гребня волны.

Врубель создал и другой тип головы Морского царя в горельефе, по стилю приближающемуся скорее к восточной декоративности японского средневековья, чем к античности; здесь завитки волн и волос орнаментально увязаны с плавающими среди них рыбками. Наконец в рисунке для блюда «Садко» и в самой декоративной вещи голова Морского царя вплетена в сложный графический узор водорослей, почти закрывается этим узором, создавая впечатление сказочного морского чудовища, какого-то одухотворенного человеко-кальмара.

Образ героя былины сделан для майолики в двух вариантах. В первом Садко играет на своих чудных гуслях, целиком захваченный то ли музыкой, то ли думой о своей судьбе. Он почти тот же, что и нарисованный на эскизе блюда, только изображен до пояса, и нет рядом обнаженных Морских царевен в драгоценных кокошниках. Садко — могучий муж в богато украшенном кафтане на исполинских плечах и круглой шапочке со звездочками на небольшой голове с черными кудрями. Здесь он, подобно Мизгирю, франт с холеными черными усами и бородкой. Во втором варианте Садко образ иной: духовно сложный, поэтический и в то же время не столь отдаленно сказочный. На первый взгляд этого Садко можно принять за странника с котомкой на плече, только что покинувшего родной дом. Его наряд прост: изумрудно-зеленый кафтан и круглая шапка, темно-голубая рубашка, темно-каштановые волосы, усы и борода не завиты, как у щеголя, — это фигура обыкновенного человека, решительно идущего навстречу неизвестному.

94. Голова львицы

Образная и декоративная сущность обеих скульптурных майоликовых групп на темы «Снегурочки» и «Садко» не могла нравиться автору этих опер. В них Римский-Корсаков не мог увидеть ничего общего с любимыми рисунками к «Снегурочке» В. Васнецова, с которым, нам думается, невольно соревновался Врубель в своем стремлении найти адекватное образное воплощение сказочности образов и «чисто стильное» декоративное решение, которое позволяло бы удачно поместить эти скульптурные сюиты в воображаемые им интерьеры в стиле модерн.

Нетрудно понять, что он рассчитывал свои скульптуры на фронтальный обзор как пристенных произведений, оттого он срезал или оставлял необработанными тыльные стороны майолик. Их размеры, расцветка, характер орнаментики позволяют думать, что художник видел их на каминных полках расставленными в тех предполагаемых сочетаниях, о которых мы писали выше. И, действительно, свое место, свою выразительность и красоту они полностью обретают лишь в подходящем по стилю окружении интерьера, в котором неорусский стиль претворяется во врубелевский романтически-сказочный модерн.

Среди несомненно врубелевских скульптурных произведений конца 1890-х годов нужно назвать головку девушки с полуоткрытым ртом, с узлом сетки для волос на лбу, которую при первом воспроизведении подписали просто «Скульптура» («Мир искусства»), а Яремич назвал «Египтянка». Между тем лицо этой египтянки удивительно похоже на изображение Тамары в нескольких местах иллюстрации Врубеля к «Демону» Лермонтова («Могучий взор смотрел ей в очи...», «Тамара в гробу»), прототипом которого, как писали В. С. Мамонтов, Н. А. Прахов, К. А. Коровин, была Вера Саввична Мамонтова[273], с которой Михаил Александрович часто спорил и которая нередко подшучивала над художником. Не исключено, что скульптура эта вовсе не египтянка, а портрет Веры Саввичны, выполненный художником в Абрамцеве. Однако это все же не бытовой портрет с натуры. Как и в «Тамаре», художник превратил знакомые черты в некий удаленный от повседневности образ, от которого веет древностью при всей его жизненной непосредственности. Последнее, надо полагать, и подсказало Яремичу название, но Врубель с такой же долей вероятности мог иметь в виду античную гречанку, как и египтянку. В экземплярах с монохромной майоликой разных оттенков коричневого цвета темные лицо, шея, плечи могут восприниматься африканским цветом кожи. Однако существуют экземпляры, в которых лицо, кроме глаз и губ, не имеет росписи и цвет обожженной глины сочетается с блестящей разноцветной майоликой других. частей и деталей скульптуры — шарф, ожерелье, сетка и жгут — золотисто-красное с зелеными и лиловыми оттенками; существуют и другие варианты росписи[274].

В абрамцевской гончарной мастерской по эскизам и при художественном руководстве Врубеля выполнялись и серии изразцов для печей, и целые композиции декоративной облицовки каминов[275], мы знаем, что один из них, вероятно, на сюжет «Микулы Селяниновича», был удостоен на парижской Всемирной выставке 1900 года высшей награды.

Сам художник через три-четыре года (лето 1904 года) в письме жене так оценил свои скульптурно-декоративные работы: «Мне и скульптура моя понравилась. Помнишь полуфигуры весны с руками, отмахивающимися от птиц и пичужек, и с ласковой истомой в глазах, улыбкой и движени[ем], это очень похоже на тебя, т. е. формы; а впрочем, и в экспрессии.

Хороши: маска ливийского льва и маска морского царя с золотыми рыбками, запутавшимися в волнах — волосах и бороде. Ее можно употребить как вазу для визитных карточек, но я непременно ту и другую добуду у Саввы Ив[ановича] для украшении хотя бы столовой (Морской царь и весна) и моей комнаты — голова льва»[276].

Это было время, когда музыкально-сценические и декоративные образы сказок и былин и опер Римского-Корсакова для художника остались прошлым, по его словам, «прежними вдохновениями». Решив в мае 1898 года «посвятить себя исключительно русскому сказочному роду», Врубель недолго остается ему верен: через год он возвращается к Демону и затем целиком погружается в бездну своей заветной мечты. Но он успевает написать ряд исключительных по художественной силе живописных сказок: «Пан», «Царевна-Лебедь», «К ночи». Иногда воспоминания о былом увлечении посещали его и позже — в знаменитой «Жемчужине» 1904 года и ее варианте «Тени лагун». Работая над живописно-пластической задачей передать переливы перламутра и формы в волнообразных изгибах большой раковины, художник вдруг увидел плавающих внутри раковины обнаженных русалок. Он нарисовал их подобно тому, как изобразил в свое время на блюде «Садко»: «Ведь я совсем не собирался писать «морских царевен» в своей «Жемчужине». Я хотел со всей реальностью передать рисунок, из которого слагается игра перламутровой раковины, и только после того, как сделал несколько рисунков углем и карандашом, увидел этих царевен, когда начал писать красками», говорил Врубель[277]. Но в «Жемчужине» главенствует не сказка, а былинные образы — это изящное утонченное произведение, похожее на шедевр ювелирно-декоративного мастерства.

Лето 1899 года Врубели проводили в имениях М. К. Тенишевой в деревне Талашкино Смоленской губернии и в селе Хотылево Орловской губернии. В хотылевском имении княгини Михаил Александрович начал писать новый портрет жены на фоне типично русского лесного пейзажа, но, по воспоминаниям Б. К. Яновского, счистил почти законченный портрет и написал на этом холсте одно из лучших своих произведений — картину «Пан».

Воспоминания Яновского относятся к лету 1899 года, их следует привести здесь: «...Врубель в это время (в мае 1899 года. — П. С.) много работал.

При мне он сделал свое дивное блюдо дли Кузнецова (на мотивы «Садко».— П. С.), сделал, собственно, два рисунка, из которых Кузнецову он отдал второй, первый, к сожалению, уничтожил (два эскиза для росписи блюда с изображением Морского царя ныне находятся в Государственном Русском музее. — П. С.). Кроме того, ежедневно Врубель отправлялся на гончарный завод Мамонтова, где он работал над своим знаменитым камином, так прославившимся впоследствии на Парижской выставке.

Наконец мы поехали к кн. Тенишевой, сначала в ее имение Талашкино возле Смоленска, где пробыли до 22 июля. Роскошная природа, полная свобода действий, веселье, шум — все дышало жизнью и притом не могло не отразиться на настроении. К тому же общество, где первенствующую роль играли художники, артисты, музыканты, споры и разговоры об искусстве, где каждый занят разрешением какой-нибудь художественной задачи и т. д., похоже было скорей на Италию времен Ренессанса, чем на Россию XIX века. Скульптор Трубецкой лепил статую княгини Тенишевой, А. В. Прахов делал проект церкви для Талашкино, пианист Я. Медем, скрипач Р. Фидельман... Врубель написал тут портрет кн. Тенишевой, изобразив ее в виде Валькирии... 22 июля мы отправились наконец в Орловскую губернию в имение Хотылево (близ Брянского завода) и там оставались, втроем, т. е. Врубель с женой и я, до конца августа. Здесь Врубель сделал акварельный проект для той же церкви в Талашкино, десять рисунков балалаек для балалаечной мастерской кн. Тенишевой и главную работу этого лета — «Пана». История «Пана» любопытна. Первоначально на этом же холсте Врубель начал писать портрет своей жены. Портрет уже близился к концу. Как-то вечером Врубель прочитал книжку Анатоля Франса «Puit de s-t Clair». Большое впечатление на него произвел тот рассказ, где старый сатир повествует о давно прошедших временах. На другое же утро Врубель на моих глазах соскоблил начатый портрет жены и на месте его принялся писать «Пана» (сам он называл его «Сатир»), Эта работа так увлекла его, что через день он позвал жену и меня и уже демонстрировал нам почти вполне законченную картину! Пейзаж на картине взят с натуры: это вид с террасы хотылевского дворца на открывающиеся дали»[278]. Яновский говорит, что Врубель начал писать картину после чтения рассказа А. Франса «Святой сатир» из его цикла «Источник святой Клары», где собраны рассказы о художниках итальянского Возрождения, монахах и легендах средневековья[279]. Ничего общего со «Святым сатиром» французского писателя ни в содержании, ни в сюжете «Пана» Врубеля нет. Можно думать, что рассказ Франса был лишь импульсом для вспышки воспоминаний о персонаже античной мифологии, которого Врубель увидел в русском облике среди русской природы, на лесной болотистой поляне, где растут березы с искривленными стволами, низкорослый ивняк, болотные травы и где особенно страшно и таинственно становится в сумерки, когда над зарослями всходит огромный оранжево-желтый полумесяц. От греческого бога художник взял «козлоногость», рога на лысом лбу да известную свирель; но голова с седой курчавой зарослью волос, усов, длинной бороды, плечи и руки, особенно добрый чистый взгляд бирюзово-синих глаз «Пана» превращают его в «лесовика», персонажа славянорусских мифов и сказок.

95. Пан. 1899

О народности русского облика и души «Пана» с возмущением писал один критик И. С. Остроухову: «Этот Пан не годится даже в Лешие. Он просто загримированный николаевский солдат Грознов из «Правда — хорошо, а счастье — лучше». Вас подкупают сини светящиеся глаза. Мне они также нравятся. Но ведь это деталь, которая могла бы получить свое значение лишь при удачности целого»[280]. Леший (или лесовик) Врубеля сидит как старый, могучий когда-то крестьянин, в нем ничего нет от озорных сатиров, преследующих нимф, ни от задорного греческого бога — так сидят отдыхающие после тяжелого трудового дня хлебопашцы, косари, прислонившись спиной к стволу дерева; но старик не потерял интерес к окружающему: сколько живости, доброты и мудрости угадывается в его по-детски чистом взгляде. Какая человечность и доброта, не знающая запретов, в его улыбке, скрытой усами, как пристально и умно он видит окружающее, будто насквозь пронизывает его голубыми лучами своих глаз! Здесь перед нами снова жизненно реалистическая основа всего сказочно-поэтического произведения и в облике «Пана», и в настрое пейзажной среды его обитания, в сходстве и декоративно-ритмическом соответствии форм фигуры и пейзажа.

Поэтому справедлива мысль о том, что поиски национальной души, «музыка цельного человека»[281] интересовали Врубеля не только сами по себе: в самом национальном художник видел лишь форму — русское выражение общих мировых идей. Еще в «Микуле Селяниновиче» или «Богатыре» Врубель увидел эти цельные, нерасчлененные личности, в своей примитивности свободные от противоречий западного упорядоченного сознания. Вместе с тем природа начинала играть все большую роль в отображавших эти образы картинах. Это сказалось уже со всей силой в пейзажности «Пана», образ которого был пантеистическим и в этом своем пантеизме «сочетал славянского лешего с античным богом лесов»[282]. Чувством народности, пониманием первозданной цельности личности как олицетворения русской души «Пан» близок «Микуле Селяниновичу», «Богатырю» и продолжает единую идейно-образную концепцию Врубеля в его искусстве второй половины 1890-х годов. Пожалуй, «Пан» — самое полное и убеждающее воплощение идеи цельности русской души по сравнению с дифференцированным, психологически усложненным человеком Запада, ее доброты, искренности и непосредственности, хотя и выраженной в данном произведении отчасти в символико-мифологическом образе. Поэтичность и человечность этого образа, «музыка цельного человека» заставляют забыть об иллюзорной наивности, славянофильской утопии в понимании национального характера, русской души в ее идеализированной социальной нерасчлененности, природной стихийной «неупорядоченности»[283].

96. Летящий Демон. Деталь.

С этим национально-романтическим контекстом мышления тесно связано увлечение Врубеля живописно-образным мифотворчеством в последние годы XIX века, когда он преображал на своих полотнах и национальный фольклор, сказку, эпос и общечеловеческую, интернациональную по своему культурно-историческому диапазону античную мифологию. Увлечение, питаемое поздним романтико-символическим умонастроением оперного творчества Н. А. Римского-Корсакова, атмосферой мамонтовского театра в своей семейной жизни, настолько захватило художника, что, взявшись за иллюстрации к изданию избранных сочинений А. С. Пушкина, которое готовил к столетию со дня рождения поэта издатель П. П. Кончаловский, Врубель исполнил лишь три рисунка к произведениям, по его мнению, также заключавшим в себе романтические общечеловеческие образные идеи-символы: «Пророк», «Каменный гость», «Египетские ночи». Наибольшую идейно-символическую емкость и прямое духовное значение для себя он чувствовал в «Пророке», тема которого явилась истоком целой серии образных концепций художника на протяжении последних лет его творческой жизни.

Даже первая композиция Врубеля, предназначенная для репродуцирования, была повторена, переработана в живописную картину с верхним полукруглым обрамлением, как алтарная икона. Не исключено также, что новое обращение к пушкинскому «Пророку» (первое было еще в киевские годы творчества художника) активизировалось Римским-Корсаковым, написавшим романс на это стихотворение, который блестяще исполнял в это время Ф. И. Шаляпин. Римский-Корсаков по просьбе певца инструментировал музыку романса для оркестра с тем, чтобы стихи и музыка зазвучали в исполнении Шаляпина еще более торжественно и монументально. Тему «Пророка» в искусстве Врубеля нам еще предстоит рассмотреть позже, потому что в 1900—1902 годы мысли художника занимали другие образы.

Чтобы представить себе хоти бы в самом общем виде духовно-творческую жизнь Врубеля в конце века, нужно не забывать, что его воображение в это время пламенело сильно и ярко, как костер при быстро усиливающемся ветре; его обуревали самые разные образные видения, из которых он успевал закрепить в живописи, рисунке, скульптуре лишь немногие, может быть, для пего самые важные.

Еще в конце 1898 года, заканчивая «Богатыря», он вернулся к «Демону» и на большом холсте нарисовал, подмалевал и начал писать «Летящего», собирался послать его на выставку следующей весной[284]. Как объяснить возвращение к заветному образу спустя много лет после «Сидящего» и даже скульптуры 1894 года, не явился ли к нему снова «Черный ангел», чтобы потребовать свое, как полагали мистически настроенные истолкователи судьбы художника в рамках религиозного мифа. Действительная причина заключалась, очевидно, в том, что заветный образ продолжал жить в сознании Врубеля, а раздумье над «Пророком» Пушкина перед иллюстрированием юбилейного издания и сопоставление идеи Пророка с общественной миссией художника вдруг вызвало этот образ из глубины творческой мысли и заставило художника искать новое воплощение мечты. Концепция картины «Летящий Демон», может быть, укладывалась в сознании Врубеля в его идею Пророка. Но тогда еще музыкально-театральная жизнь была сильнее «Демона». Врубель не закончил живопись, отставил полотно, отдавшись образам Пушкина, переложенным и претворенным в опере Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Он исполнил эскизы декораций, костюмов, руководил и сам писал декорации, блестяще, по-врубелевски развернул всю живописно-художественную постановку на сцене Частной оперы[285] в сезон 1900— 1901. года. Одновременно он написал три полотна на ту же тему: «Царевна-Лебедь» (1900, Государственная Третьяковская галерея), «Лебедь» (1901, Государственная Третьяковская галерея), «Тридцать три богатыря» (Государственный Русский музей; акварельный вариант — во Всесоюзном музее А. С. Пушкина), а летом 1900 года на хуторе он создал два немеркнущих шедевра русской живописи — «К ночи» и «Сирень» (первый вариант — Государственная Третьяковская галерея). Это было воспламенение необъятной творческой энергии художника, писавшего с невероятной быстротой на вершинах изумительного мастерства, озаренного истинной гениальностью.

Одержимость театром, его иллюзорно-фантастической красотой нашла в это время наиболее полное выражение в картине «Царевна-Лебедь», которую вряд ли можно считать менее удачной по художественной ценности, чем предшествующие ей полотна «Богатырь» и «Пан». Оно совсем иное и несравнимо с ними по своей эстетической задаче и по всему содержанию, хотя и проникнуто общим для всех названных произведений сказочно-поэтическим началом. В монументально-эпической эстетике «Богатыря» и мифологической образности «Пана» больше мужественной, героической и пантеистической поэзии сказки, в «Царевне-Лебедь» звучит лирико-мелодическая поэтичность любви и красоты, в ней вечное человеческое влечение и мечта о любви как прекрасном источнике высшего счастья.

97. Царевна Лебедь. Эскиз. 1900

98. Царевна Лебедь. 1900

Изображение сказочности «Царевны-Лебедь» заключено прежде всего в лебедином оперении героини, данной как бы и момент волшебного превращении белоснежной птицы в красавицу царевну, изящную, хрупкую, манящую и загадочную, как взгляд ее больших глаз, таинственно мерцающих, подобно драгоценным камням ее перстней и царственного кокошника. Сказочностью проникнут и морской пейзаж в густом сине-лиловом сумраке, освещенном светлой полоской неба над горизонтом, последними оранжевыми отблесками закатившегося светила на соснах далекого скалистого берега и розоватыми бликами на светло-фиолетовых перьях крыльев Царевны-Лебедь. Некоторые искусствоведы были склонны видеть в этом полотне Врубеля внешнюю красивость, театрально-костюмную и пейзажную декорационность, которая якобы превращала Царевну-Лебедь в портрет жены художника, пейзаж — в театральный задник, все вместе — в начало господства аллегоризма над художественной символикой[286]. Нам думается, такой взгляд на картину при всех смягчающих его несправедливость оговорках неверен по существу, так как он исходит не из самого произведения, а из исторического контекста проблемы «Природа и человек в творчестве Врубеля». Нужно сравнить «Царевну-Лебедь» с «Царевной Волховой», чтобы сразу увидеть поиски в первой картине (а также в эскизах к ней из Государственного Русского музея и собрания Н. М. Ромадина) не портретного, а сказочно-символического образа, который был главной художественной задачей художника. Он искал образ девичьей красоты юной царевны, образ царственно прекрасный, загадочный своей глубиной как символ-идеал; ему необходимы были и венец кокошник из старого золота, изумрудов, карбункулов, жемчугов, и серебрянное кружево на газовой косынке; но драгоценности здесь не выступают независимо от образа, они входят в образ Царевны-Лебедь, становятся как бы принадлежностью тонкого лица с широко открытыми глазами, тонких рук, худеньких плеч юной царевны — они служат выражению одухотворенной красоты.

99. Лебедь. 1901

У Пушкина в сказке тоже немало строф посвящено и золоту, и серебру, и драгоценным украшениям царевны. Но поэт описывает красоту царевны как бы словами купцов-корабельщиков, чуждыми тонкостей, хотя и содержащими точные метафоры и сравнения. В облике царевны Врубель уходит от этих кажущихся простонародными образных черт Лебеди к артистической утонченности, он подчеркивает хрупкое изящество, грациозность, прихотливую игру бликов самоцветов и жемчугов, общую драгоценность и неповторимую редкость красоты царевны, не акцентируя ее национальные типические черты. Здесь он отдает дань своему времени, утонченной эстетике символизма, приближаясь отчасти к эстетике таких, например, произведений, как сказка О. Уайльда «Рыбак и его душа» (1891), в которой писатель развил интернациональный сюжет о любви человека и морской девы, дочери подводного царя.

Несколькими годами позже романтическую сказку о русалке и рыбаке, по-своему утверждая силу любви, написал М. Горький. Образы русалок, которые часто встречаются в народных сказках и фольклоре многих народов, привлекали всю европейскую литературу, выросшую на античной классике и национальном фольклоре. В русской прозе и поэзии стоит вспомнить романтические произведения Гоголя «Майская ночь», Пушкина «Русалка», положенные на музыку и оперную сцепу, стихотворения Лермонтова, Фета. Античную мифологию и русскую романтическую литературу Врубель давно превратил в свое духовное достояние, поэтому нет необходимости искать других причин приверженности художника к «русалочьим» мотивам и образам кроме того, что сказано. Во всем этом он видел общечеловеческую мировую поэзию и слышал «музыку цельного человека».

Мы знаем целую серию русалок в искусстве Врубеля: рисунок к стихотворению Лермонтова, аллегорические фигуры водяных дев, панно «Утро», «Царевну Волхову» и «Царевну-Лебедь», рисунки к майоликовому блюду «Садко», само блюдо и «Жемчужину». Но художник не ограничился этими вариантами, видно, эти образы жили в нем постоянно. В том же 1900 году он сделал сравнительно законченный эскиз композиции будущего произведения, скорее всего воображаемого декоративного панно «Игра наяд и тритонов»: обнаженные тела юных наяд и морских кентавров-тритонов, резвящихся в волнах морского простора. Это еще одно решение близкой художнику темы, но здесь эта тема дана в виде декоративного панно, предназначенного для интерьера. Не исключено, что композиция «Тридцать три богатыря» в ее акварельном и незавершенном масляном вариантах виделась Врубелю не станковой вещью, а большим сказочно прекрасным декоративным полотном. И этих вещах художника не меньше, чем фигуры, интересовала морская стихия, игра волн, прибой, который выносит на берег много чудесного: и богатырей во главе с их дядькой Черномором, и тварей подводных, разнообразных и причудливых неземными формами, цветом, движениями. Здесь, как и в «Игре наяд и тритонов», он отдавался своей страсти к музыке моря, которую не уставал слушать в «Садко» и «Сказке о царе Салтане» Римского-Корсакова, здесь он впервые «нашел свои перламутровые краски», думала Н. И. Забела[287], и, действительно, перламутром отливает акварельный вариант подводных витязей, на первом плане которого так подробно он изобразил жителей рыбьего царства, принесенных мощной волной. Интерес к форме, цвету, орнаментальности рыб, их сверкающей серебром, золотом, перламутром чешуе, равно как сказочное одеяние — диковинный шлем и трезубец «дядьки морского»,— мешал художнику отдаться целиком изображению моря, в котором в обоих вариантах композиции прежде всего изображена его «бурливость»: «Море вспенится бурливо...»

100. Игра наяд и тритонов. 1900