VIERTES KAPITEL Der verschmähte Liebhaber

Die Frau Baronin de Sainte-Marie hatte sich gestern sehr geärgert. Sie hatte sich darauf gefreut gehabt, daß ihre Stieftochter sich dem Willen des alten Kapitäns werde fügen müssen. Hierin war sie getäuscht worden, und nun hatte sie Migräne. Sie hatte deshalb einen Boten nach Thionville zu Doktor Bertrand gesandt, um diesen zu sich zu rufen.

Bertrand, als Hausarzt auf Schloß Ortry, hatte diesem Ruf Folge geleistet. Er befand sich noch da, als ein Mann auf schäumendem Pferd in den Hof sprengte und nach dem Doktor fragte; zu ihm geführt, berichtete er:

„Herr Doktor, Sie sollen sofort kommen. Es werden alle Ärzte gebraucht. Es ist ein Zug entgleist.“

Man hatte sich gerade beim zweiten Frühstück befunden; darum waren alle zugegen außer der Baronin, welche sich ja angegriffen fühlte. Jedermann erschrak. Auch der alte Kapitän erhob den Kopf und blickte den Boten mit gespannter Erwartung an.

„Ein Zug entgleist?“ fragte der Arzt. „Wo?“

„Kurz vor der Stadt hinter Königsmachern. Es hat jemand Steine auf die Schienen gelegt.“

„Herrgott! Welch ein Verbrechen! Ist das Unglück groß?“

„Es sollen nur wenige Menschen davongekommen sein.“

„So muß ich fort, augenblicklich! Herr Kapitän, Sie werden entschuldigen, daß ich mich so sans façon entferne.“

In den Augen des Alten glühte ein eigentümliches Flackern. Man wußte bereits, daß das Unglück ein beabsichtigtes sei. Hatten diese Kerls ihre Sache nicht klug gemacht? Dann stand sehr, sehr viel auf dem Spiel. Er mußte sich selbst überzeugen, ob der Anschlag geglückt sei oder nicht.

„Gehen Sie immerhin!“ antwortete er. „Sie bedürfen keiner Entschuldigung. Ihr Pferd steht noch im Stall?“

„Ja“, antwortete der Gefragte, sich nach der Tür wendend.

„So können Sie noch einen Augenblick verzeihen. Ich reite mit. Bei einem solchen Fall können nicht Helfer genug sein. Wir reiten gleich querfeldein, nicht nach der Stadt, sondern auf die Unglücksstätte zu!“

Er öffnete das Fenster und rief den Befehl hinab, sein Pferd schleunigst zu satteln.

Marion de Sainte-Marie war tödlich erschrocken.

„Mein Gott!“ sagte sie jetzt. „Das ist ja der Zug, mit welchem Madelon kommt!“

„Madelon? Wer ist das?“ fragte der Alte scharf.

„Nanons Schwester.“

„Ah! Die Germanisierte? Die deutsche Gouvernante? Um sie ist es nicht schade, wenn sie verunglückt ist!“

Da stand Marion vom Stuhl auf und antwortete:

„So sollte nur ein Teufel sprechen!“

„Schweig, Mädchen“, drohte er.

Sie aber schob ihren Stuhl kräftig beiseite und entgegnete:

„Hier kann ich nicht schweigen! Madelon ist in Gefahr. Auch ich eile nach der Bahn. Man wird mir satteln.“

„Du bleibst!“ gebot er.

„Ich reite!“ beharrte sie in festem Ton. „Du weißt, was ich dir gestern gesagt habe! Herr Doktor, begleiten Sie mich?“

Müller verbeugte sich und antwortete:

„Ich stehe zur Verfügung, gnädiges Fräulein!“

Da wendete der Alte sich ihm drohend zu:

„Wenn ich es Ihnen nun verbiete?“

„Wollen Sie die gnädige Komtesse ohne Begleitung nach einem solchen Ort gehen lassen, Herr Kapitän?“

Der Alte griff an den Schnurrbart, zupfte heftig an den Spitzen desselben und antwortete dann:

„Gut! Es mag sein! Läßt sie sich nicht halten, so ist es allerdings besser, Sie reiten mit. Aber in Zukunft werde ich mir besseren Gehorsam zu verschaffen wissen. Kommen Sie, Doktor!“

Zwei Minuten später ritten sie im Galopp davon. Sie schlugen einen Feldweg ein, der sie viel schneller zur Bahn brachte, als die Straße, welcher sie durch die ganze Stadt hätten folgen müssen. Sie erreichten den Damm an der Unglücksstätte, sprangen von den Pferden, ließen diese unten stehen und stiegen hinauf und drüben wieder hinab, wo sie empfangen wurden, der alte Kapitän von dem Offizier, der ihn natürlich kannte, und der Doktor von seinen beiden Kollegen, welche sich freuten, an ihm eine so bewährte und höchst notwendige Hilfe zu finden.

Bertrand hatte sein Besteck stets bei sich, so auch jetzt. Er griff sofort mit zu.

Vor einem Mann, dem das Bein schauderhaft zerquetscht war, kniete die Gestalt eines schönen Mädchens. Er trat hinzu und ließ sich neben ihr nieder.

„Der Ärmste“, sagte sie. „Er ist vor Schmerz besinnungslos.“

„Wohl ihm!“ antwortete Bertrand. „Lassen wir ihn! Hier können wir ihm nicht helfen. Das Bein muß amputiert werden.“

Er erhob sich wieder, und sie tat dasselbe. Jetzt erst konnte er ihr voll in das Gesicht blicken.

„Ist es möglich!“ sagte er im Ton höchster Überraschung. „Das kann keine bloße Ähnlichkeit sein. Sie sind –“

Er stockte, blickte sich vorsichtig um, ob seine Worte gehört werden könnten, und fuhr dann leise fort:

„Sie sind Fräulein von Königsau?“

„Ja“, nickte sie lächelnd. „Und Sie sind Herr Doktor Bertrand, der im unglücklichen Jahr Sechsundsechzig –“

„Von Ihrem Herrn Bruder gerettet wurde und dann auch die Ehre hatte, Sie zu sehen. Aber, um Gottes willen, dürfen Sie wagen, nach hier zu kommen?“

„Ich muß es wagen und habe, offen gestanden, dabei auch ein wenig auf Sie gerechnet.“

„Ich stelle mich Ihnen ganz und gar zur Verfügung!“

„Ich wollte zu Ihnen nach Thionville, erlitt aber hier leider diesen entsetzlichen Unfall, dessen Folgen –“

„Wie?“ unterbrach er sie erschrocken. „Sie waren mit in dem verunglückten Zug?“

„Allerdings, Herr Doktor. Aber ziehen wir meine persönlichen Angelegenheiten nicht diesen Unglücklichen vor, welche unserer Hilfe so sehr bedürfen! Darf ich um eine kurze Gastfreundschaft in ihrem Haus bitten?“

„Oh, gewiß, mein gnädiges Fräulein.“

„So wissen Sie zunächst, daß ich eine Engländerin aus London bin und Harriet de Lissa heiße.“

„Weiß Ihr Herr Bruder, daß Sie kommen?“

„Kein Wort.“

„Und sein Diener, mein Kräutersammler, den ich dort sehe?“

„Mit ihm habe ich mich bereits verständigt. Nun aber zunächst zu unseren Hilfsbedürftigen.“

Nach diesen kurzen Unterhaltungsworten, welche allerdings höchst notwendig gewesen waren, nahmen sie ihre erstere Beschäftigung wieder auf.

Der Offizier hatte dem Alten die Hand entgegengestreckt und nach dem gewöhnlichen Gruß die Frage ausgesprochen:

„Auch Sie haben bereits von dem Unfall gehört?“

„Ja. Leider ist es nicht nur ein Unfall zu nennen. Die Bezeichnung, welche hier die richtige wäre, kann gar nicht gefunden werden.“

Dabei blickte er sich um und tat, als ob er sich eines Schauderns gar nicht erwehren könne.

„Leider!“ antwortete der Offizier. „Diese Leiden und diese Verstümmelungen! Es ist schauderhaft!“

„Wer hat das Unglück verschuldet? Das Zugpersonal?“

„Nicht im geringsten! Man hat Steine auf die Schienen gelegt, eine ganze Anzahl großer Steine.“

„Entsetzlich! Gewiß nur Buben, welche ihre teuflische Freude an solchen Zerstörungen haben. Und da mußte es einen Personenzug treffen.“

„Das war ja beabsichtigt!“

„Beabsichtigt?“ fragte der Alte im Ton des Erstaunens.

„Ja. Der Zug sollte verunglücken, damit man einen geplanten Raub ausführen könne.“

„Ist so etwas möglich?“

„Ja, es gibt solche Teufels! Aber wir haben die Kerle glücklicherweise gefangen.“

Die Augenwinkel des Kapitäns zogen sich für einen kurzen Augenblick zusammen, aber eben nur für einen ganz kurzen Augenblick; dann sagte er:

„Das wäre recht! Aber sind es die richtigen?“

„Ja. Wir haben ihnen den Raub wieder abgenommen.“

„Kennen Sie sie?“

„Sie sind keinem Menschen bekannt.“

„Ah! Darf man sie einmal sehen? Vielleicht könnte es mir gelingen, Ihnen Auskunft zu geben.“

„Sollte mich freuen, ganz außerordentlich freuen.“

„Wo befinden sie sich?“

„Im hintersten Coupé des vorletzten Wagens. Ich stehe sofort zur Disposition, Herr Kapitän! Habe nur da drüben vorher eine Kleinigkeit zu ordnen.“

Er entfernte sich für eine kurze Zeit. Der Alte warf einen scharfen forschenden Blick nach dem bezeichneten Coupé. Er sah die Wache auf dem Trittbrett, und da er, tieferstehend, unter dem Wagen hindurchblicken konnte, bemerkte er, daß drüben auf der anderen Seite sich kein Posten befand. Sofort war sein Plan gemacht. Und ebenso resolut ging er an die Ausführung desselben.

Er griff in die Tasche seines Überrocks. Dort steckte ein kleines Einschlagemesser. Er öffnete es und hielt es so in der rechten Hand, daß es von dem Ärmelaufschlag vollständig verdeckt wurde. Ein Blick nach dem Offiziere zeigte ihm, daß dieser in einiger Entfernung mit einem Sergeanten sprach.

Er stieg langsam die Böschung hinan, als ob ihm die Rückkehr des Kommandanten zu lange dauerte. Aber anstatt dann zu dem Posten zu treten, ging er um den letzten Wagen herum, indem er denselben betrachtete, als ob er sich von der Festigkeit der Transportmittel überzeugen wolle.

Drüben war kein Mensch. Ein rascher Umblick überzeugte ihn, daß er unbeobachtet sei. Er trat an die verschlossene Tür des Coupés, in welchem sich die Gefangenen befanden und öffnete es schnell, aber leise und nur so, daß ein Stoß von innen nötig war, um die Tür aus ihrer Lage zu bringen.

Dann schritt er weiter und kehrte auf die andere Seite zurück, immer mit der Miene eines Mannes, welcher die Festigkeit der Wagen prüfen will.

Kein Mensch hatte sein Tun beobachtet, und das Öffnen des Schlosses war so leise geschehen, daß auch der Posten nicht imstande gewesen war, es zu bemerken. Aber die beiden im Coupé Sitzenden hatten das Geräusch doch hören können.

„Du, was war das?“ flüsterte der eine.

Und da er sich dabei die größte Mühe gab, die halb geöffneten Lippen nicht zu bewegen, so merkte auch das der Soldat nicht.

„Die Tür ist auf“, antwortete der andere.

„Donnerwetter! Wirklich?“

„Ja. Ich sehe die ganz schmale Spalte, die sich gebildet hat.“

„Wer mag das gewesen sein?“

„Wer weiß es.“

„Jedenfalls zu unserer Rettung.“

„Möglich! Passen wir auf! Ich denke, es geschieht bald etwas!“

In diesem Augenblick näherte der Alte sich dem Coupé nun von diesseits. Der Posten bemerkte ihn und machte das Honneur.

„Kennen Sie mich?“ fragte Richemonte.

„Zu Befehl, Herr Kapitän.“

„Lassen Sie einmal die Gefangenen sehen, ob ich sie kenne!“

Der Posten sprang vom Trittbrett herunter, und der Alte trat hinauf. Als ob er sich mit derselben festhalten müsse, langte er mit seiner rechten Hand zum geöffneten Fenster hinein und rückte dann so nahe heran, daß sein Oberkörper die ganze Öffnung erfüllte.

„Also diese Halunken sind es, welche solches Unheil angerichtet haben“, sagte er laut. „Die sollten mit glühenden Zangen gezwickt werden.“

Während dieser Worte hatte er mit einem Ruck seiner Hand, welche von außen gar nicht bemerkt werden konnte, das Messer auf den Schoß des einen der Gefangenen geworfen. Dann sprang er wieder ab. Im nächsten Augenblick nahm der Posten wieder den Platz ein, hielt es aber für eine Pflicht militärischer Aufmerksamkeit, seine Augen auch mit auf den einstigen Offizier der Kaisergarde gerichtet zu halten.

Dies gab den beiden Verbrechern Spielraum zu einem abermaligen Gedankenaustausche.

„Der Alte“, flüsterte der eine.

„Das konnten wir uns denken.“

„Wir sind gerettet.“

„Hast du das Messer?“

„Ja. Wie gut, daß sie uns die Hände nur vorn, aber nicht auf dem Rücken gefesselt haben.“

„So kannst du erst meinen Strick durchschneiden und ich dann den deinigen.“

„Dann aber hinaus! Wenn nur der verteufelte Soldat auf zwei Augenblicke verschwinden wollte.“

„Keine Sorge! Der Alte ist klug. Er wird es machen, daß dies geschieht. Da kennen wir ihn.“

Jetzt kam auch der Offizier die Böschung des Damms heraufgestiegen.

„Nun, Herr Kapitän“, fragte er. „Hatten Sie sich diese Kerls betrachtet?“

„Nur einen kurzen Augenblick lang.“

„Kennen Sie sie?“

„Ich glaube nicht.“

„Aber vielleicht sind Sie von ihnen gekannt. Will sie einmal fragen. Vielleicht fangen sie sich.“

Er schob den Posten auf die Seite und nahm auf dem Trittbrett Platz.

„Hört, Kerle“, meinte er, „kennt ihr den Herrn, der jetzt hereingesehen hat?“

Keiner antwortete.

„Wenn ihr nicht reden lernt, werde ich euch die Zunge lösen. Hier gibt es Haselsträucher! Ich frage euch, ob ihr den erwähnten Herrn kennt?“

„Nein“, wurde jetzt geantwortet.

„So seid ihr nicht aus der hiesigen Gegend. Woher denn?“

Ehe er eine Antwort vernehmen konnte, ertönte ein lautes Rollen, und der Alte rief warnend:

„Herr Kapitän, der Zug.“

Der Offizier blickte sich um. Die vorhin wieder abgegangene Lokomotive kehrte mit mehreren Wagen zurück.

„Pah! Ich stehe fest!“ antwortete der Kommandant. Er hatte die Verbrecher zum Sprechen gebracht, und so wollte er diese gute Gelegenheit nicht unbenutzt vorübergehen lassen. Er wendete sich also in das Innere des Wagens zurück.

„Also, woher ihr seid, frage ich.“

„Aus der Gegend von Verdun.“

„Ihr habt Komplizen?“

„Nein.“

„Lügt nicht.“

„Wie können wir Komplizen haben, wenn wir unschuldig sind!“

„Man wird euren Mitschuldigen zu finden wissen! Wo ist er?“

„Wir haben keinen. Wir haben nichts getan!“

In diesem Augenblick schob die Maschine die neuangekommenen Wagen an die bereits dastehenden an. Dies geschah allerdings in der gewöhnlichen vorsichtigen Weis, gab aber doch einen Stoß, dem der Offizier, der das nicht gewöhnt war, nicht widerstehen konnte. Er sprang ab und lief, da die Wagen sich eine kurze Strecke weit bewegten, neben dem Coupé her.

„Jetzt!“ sagte drin der eine zum anderen.

„Her, deine Hände mit dem Stricke.“

„Hier! So! Und nun die deinigen.“

Abermals ein Schnitt, und die beiden konnten ihre Arme und Hände gebrauchen.

„Ist jemand hüben auf dieser Seite?“

Der, welcher an der jenseitigen Tür saß, öffnete ein wenig und blickte hinaus. Er sah niemanden.

„Kein Mensch“, antwortete er. „Komm! Schnell!“

Er sprang hinaus, und der andere folgte ihm. Dieser letztere schlug, da die Wagen jetzt wieder ins Stehen kamen, wobei die Räder und Bremsen kreischten, die Tür zu, ohne daß dies gehört wurde. Dann flohen beide den Bahndamm hinab und unten zwischen die Büsche hinein.

Gerade in diesem Augenblick referierte der Offizier dem Alten.

„Aus der Gegend von Verdun wollen sie sein. Glauben Sie das?“

„Möglich ist es. Aber bitte, fragen Sie doch weiter, Herr Kamerad! Die Kerls scheinen einmal im Sprechen zu sein.“

Dabei zuckten seine Schnurrbartspitzen eigentümlich auf und nieder. Der andere antwortete:

„Sie haben recht. Man muß das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Ich werde dem Untersuchungsrichter vorarbeiten.“

Er stieg wieder auf das Trittbrett. Zwischen jetzt und vorhin waren kaum einige Sekunden vergangen.

„Hört, ihr Halunken, ihr sollt mir – Heiliges –!“

Er hielt inne, und man konnte sogar von außen bemerken, daß er sehr bestürzt war.

„Nun?“ fragte der Alte. „Was gibt es?“

„Fort“, antwortete der Gefragte, noch immer unbeweglich in das Innere des Coupés starrend.

„Fort? Wer denn?“

„Die beiden Kerls!“

„Unmöglich!“

Erst jetzt drehte der Offizier sich um. Sein Gesicht war kreideweiß geworden. Er blickte den Alten mit weit geöffneten Augen an und fragte:

„Können Sie das begreifen?“

„Daß sie fort sind? Nein. Das kann ich gar nicht glauben!“

„Aber sie sind doch fort!“

„Zeigen Sie.“

Der Alte schob ihn fort, stellte sich hinauf und blickte in das Coupé.

„Unmöglich!“ rief er. „Ich glaube, die Kerls haben sich unter die Sitze verkrochen.“

„Unter die Sitze?“ fragte der andere, dem bei diesen hoffnungsreichen Worten das Blut in die Wangen zurückkehrte.

„Jedenfalls“, antwortete Richemonte.

Er gab sich Mühe, die Szene zu verlängern, damit die beiden Flüchtlinge Zeit zu einem genügenden Vorsprung finden möchten.

„Weshalb aber?“

„Das ist doch leicht einzusehen: damit wir glauben sollen, daß sie fort sind. Während wir nun auf der einen Seite suchen, würden sie auf der anderen ausreißen.“

„Ah! So dumm sind wir nicht! Holen wir sie unter den Sitzen hervor!“

„Ja, machen wir auf.“

Sie öffneten die Tür, und der Kommandant blickte unter die Bänke. Als er den Kopf wieder hervorzog, war sein Gesicht abermals blaß geworden.

„Vergebens! Sie sind fort“, sagte er.

„Donnerwetter! Sie können sich doch nicht unsichtbar machen!“

„Das scheinen sie allerdings gekonnt zu haben.“

„Ist denn das Fenster drüben offen? Doch nicht?“

„Nein; es ist zu.“

„Oder wohl gar die Tür?“

Er stieg in das Coupé und untersuchte die Tür.

„Sie ist noch geradeso verschlossen wie vorher“, sagte er.

„Daraus werde der Teufel klug. Oder können Sie sie da drüben vielleicht laufen sehen?“

Der andere ließ das Fenster herab, blickte hinaus und antwortete:

„Nein. Es ist kein Mensch zu sehen.“

„So stehen wir vor einem blauen Wunder. Wer kann es erklären?“

„Ich nicht, Herr Kapitän“, antwortete der andere, indem er aus dem leeren Coupé sprang.

„Na, ich auch nicht. Geht mich überhaupt gar nichts an!“

„Aber mich desto mehr“, antwortete der andere, vor Verlegenheit schwitzend. „Man hat mir die Gefangenen zur Bewachung anvertraut.“

„Sie haben sie ja auch bewachen lassen und sodann gar selbst bewacht.“

„Und gerade da, als ich sie unter meinen Augen hatte, sind sie spurlos verschwunden. Das muß während der zwei Augenblicke geschehen sein, in denen ich neben dem Wagen herging, weil er in Bewegung war.“

„Aber drüben sind sie nicht hinaus. Es ist ja alles noch geradeso verschlossen wir vorher.“

„Hüben können sie aber noch viel weniger entkommen sein. Da standen ja wir!“

„Durch die Decke oder den Boden oder die Seitenwand?“

„Ist alles fest und unverletzt.“

„Nun, ich zerbreche mir den Kopf nicht.“

Er wollte sich abwenden, wurde aber daran verhindert. Mit den neuen Wagen war nämlich nebst einem zahlreichen Helferpersonal auch die Gerichtskommission gekommen, welche die Pflicht hatte, den Tatbestand aufzunehmen. Die Herren hatten sich sofort nach der Unglücksstätte verfügt; da sie dort aber hörten, daß die Täter entdeckt und in ein Coupé eingesperrt worden seien, kamen sie zurück, und zwar gerade in dem Augenblick, als der Alte sich entfernen wollte. Er hatte sie vorher gar wohl gesehen, aber gar nicht getan, als ob er sie bemerkt habe. Jetzt zog der höflich grüßend den Hut.

„Ah, Herr Prokurator, Sie!“ sagte er.

„Ja, ich, Herr Kapitän. Eine der traurigsten Pflichten hat mich herbeigerufen. Ergebener Diener, Herr Kapitän!“ grüßte er auch den jüngeren Offizier. „Man hat die fürchterlichen Frevler bereits ergriffen?“

„Allerdings, Herr Prokurator“, antwortete der Gefragte, indem er das Tuch zog, um sich den Schweiß abzuwischen.

„Dieselben sind Ihrer Obhut anvertraut worden?“

„Ja – leider – gewiß!“ stotterte der Arme.

„Leider?“ fragte der Prokurator verwundert.

„Allerdings, leider!“

„Wieso? Warum?“

„Ich habe sie nicht mehr.“

„Ah! Sie haben sie einem anderen anvertraut?“

„Nein.“

„Ich verstehe Sie nicht. Sie haben sie nicht mehr und haben sie doch auch keinem anderen zur Bewachung übergeben?“

„So ist es. Nämlich, sie – sie – sie sind – fort“, stotterte er in höchster Verlegenheit.

„Fort? Bereits abgeführt also?“

„Nein, sondern entflohen“, fiel der Alte ein.

„Entflohen?“ fragte der Prokurator. „Meine Herren, ich hoffe, daß dies auf einem Irrtum beruht! Oder sollte ich gar etwa annehmen, daß bei dem Jammer da unten hier oben ein Scherz –“

„Kein Scherz! Die Verbrecher sind in Wirklichkeit entflohen.“

„Herr Kapitän!“

„Ja, es ist so!“ nickte der Alte in seiner sicheren, bestimmten Weise. „Lassen Sie sich erzählen!“

Da zog der Prokurator die Stirn in Falten und sagte in einem hörbar strengen Ton:

„Ich sehe mich da allerdings genötigt, um Auskunft zu ersuchen!“

„Nun“, fuhr der Alte fort, „ich hörte von dem Unglück und ritt herüber, weil ich einen Herrn mit diesem Zug erwartete. Die Angst und Sorge trieb mich her. Hier angekommen erfuhr ich, daß man die Täter gefangen habe. Der Herr Kapitän war so gütig, sie mir zu zeigen. Sie saßen bei verschlossenen Türen hier in diesem Coupé, an beiden Händen gefesselt und von diesem Posten bewacht. Der Herr Kapitän legte ihnen einige Fragen vor, mußte aber abspringen, weil gerade in diesem Augenblick die Wagen zusammenprallten. Als er nach einer Viertelminute wieder aufstieg, waren sie fort.“

„Wohin?“

„Das wissen wir nicht.“

„Sie müssen doch wissen, wie sie entkommen sind?“

„Eben das ist uns unbegreiflich. Drüben war zu; hüben standen wir, und dennoch sind sie fort.“

„Die Flucht ist ihnen nur drüben möglich gewesen!“

„Aber Tür und Fenster waren verschlossen.“

„Vielleicht die Tür nicht hinlänglich.“

„O doch! Ich selbst habe mich davon überzeugt!“ suchte sich der Kommandant zu verteidigen.

„Nun, es wird wohl ein Licht für dieses Dunkel geben. Die Verbrecher sind fort; das ist Tatsache. Herr Kapitän, haben Sie die Güte, in der Umgegend, besonders auf der anderen Seite nach Spuren suchen zu lassen. Ich begebe mich zunächst wieder an die Stätte des Grauens hinab.“

Er hatte diese Worte im strengsten Ton gesprochen. Es war ja klar, daß ein Fehler vorgefallen war. Die Herren wendeten sich ab und ließen die beiden Offiziere stehen. Der Kommandant eilte fort, um der erhaltenen Weisung zu gehorchen, und der alte Kapitän stieg zu den Trümmern nieder, um seinen weiteren Zweck zu verfolgen.

Da unten erblickte er Nanon, welche bei einem Verwundeten beschäftigt war. Er trat zu ihr und fragte:

„Nun, ist Ihre Schwester auch tot?“

„Nein. Sie lebt. Dank sei den Heiligen!“

„Pah, die Heiligen! Wissen Sie nicht, ob sich ein Herr aus Amerika in dem Zug befunden hat?“

„Ja, ein Herr Deep-hill.“

„Den meine ich. Ist er noch da?“

„Dort neben der Engländerin steht er eben im Begriff, einen der Verwundeten zu verbinden.“

„Ah, jener schwarzlockige Herr!“

Emma von Königsau hatte den Reiseüberwurf abgelegt. Da sie sich nun im bloßen Kleid bewegte, trat die Schönheit ihrer Formen um so deutlicher hervor. Der Alte erblickte sie. Er war auch ein Bewunderer weiblicher Schönheit gewesen und noch heute ein Kenner derselben.

„Eine Engländerin?“ fragte er, indem er sein Auge musternd auf der Genannten haften ließ.

„Das ist die Dame!“

„War sie mit in dem Zug?“

„Sie hat mit meiner Schwester in einem Coupé gesessen.“

„Ah! Und beide sind gerettet worden! Das Unglück ist galant gewesen, indem es die Schönheit verschont hat.“

Er bewegte sich auf die Gruppe zu. Dort angekommen zog er den Hut und sagte in höflichem Ton:

„Man sagt mir, daß ein Monsieur Deep-hill hier zu finden sei. Darf ich vielleicht fragen, ob man mir recht berichtet hat?“

Der Amerikaner erhob sich, entblößte ebenso höflich seinen Kopf und antwortete:

„Allerdings, Monsieur. Der Name, den Sie nannten, ist der meinige.“

„Sie sind aus New Orleans?“

„Ja.“

„Und an einen Kapitän Richemonte adressiert?“

„So ist es.“

„Nun, so sind Sie am Ziel angelangt. Mein Name ist Richemonte. Ich wußte den Zug, der Sie bringen sollte, ich hörte vor wenigen Minuten, daß er verunglückt sei, und eilte natürlich sofort herbei, um zu erfahren, ob man auch Ihren Tod zu beklagen habe. Zu meiner unendlichen Freude aber höre ich, daß Sie gerettet sind. Lassen Sie sich aus vollstem Herzen gratulieren!“

Er reichte dem Amerikaner die Hand entgegen, derselbe ergriff sie, verbeugte sich und sagte:

„Herr Kapitän, Ihre Besorgnis um mich ist mir eine sehr hoch geschätzte Ehre. Darf ich bitten, Ihnen heute oder morgen einen Besuch machen zu dürfen?“

„Einen Besuch? Ah, nicht nur das, sondern mein Gast werden Sie sein. Ich hoffe, daß Sie meine Einladung auf Schloß Ortry annehmen werden.“

„Wie Sie befehlen! Ich stehe ganz zu Ihrer Disposition.“

„Ich kam, Sie abzuholen und Sie zu geleiten. Wann dürfen wir aufbrechen?“

„Für jetzt werde ich wohl noch um Urlaub bitten müssen!“

Dabei fiel sein Auge unwillkürlich auf Emma. Diese hatte bei dem Namen Richemonte aufgehorcht und einen raschen Blick in das Gesicht des Alten geworfen, sich dann aber wieder ausschließlich mit dem Verwundeten beschäftigt. Der Alte merkte den Blick, welcher auf sie gefallen war. Er deutete ihn nach seiner Weise und sagte:

„Ah, die Schönheit hat doch stets ihre Fesseln!“

Emma errötete, tat aber nicht, als ob sie diese etwas dreisten Worte auf sich bezöge. Der Amerikaner zog die Augenbrauen zusammen und antwortete in einem Ton, welcher beinahe verweisend klang.

„Wollen Sie hier von Schönheit sprechen, hier, unter Toten, Verwundeten und Trümmern? Das Unglück hat stärkere Fesseln als das Glück. Es hält mich hier zurück. Ich kann unmöglich diesen Ort eher verlassen, als bis ich überzeugt bin, gegen diese Unglücklichen meine Pflicht getan zu haben.“

Der Alte zuckte die Achseln und meinte kühl:

„Es sind genug andere Retter da!“

„Das ist kein Grund, mich zurückzuziehen. Je mehr Hände tätig sind, desto eher werden die Schmerzen gestillt!“

„Sie mögen recht haben, aber ich muß vermuten, daß diese Dame zu Ihnen gehört. Wollen Sie die Güte haben, mich ihr vorzustellen?“

„Wir sahen uns erst im Coupé, Herr Kapitän. Diese Dame ist Miß de Lissa aus London.“

„Ah, eine Engländerin!“

Er zog den Hut und verbeugte sich tief.

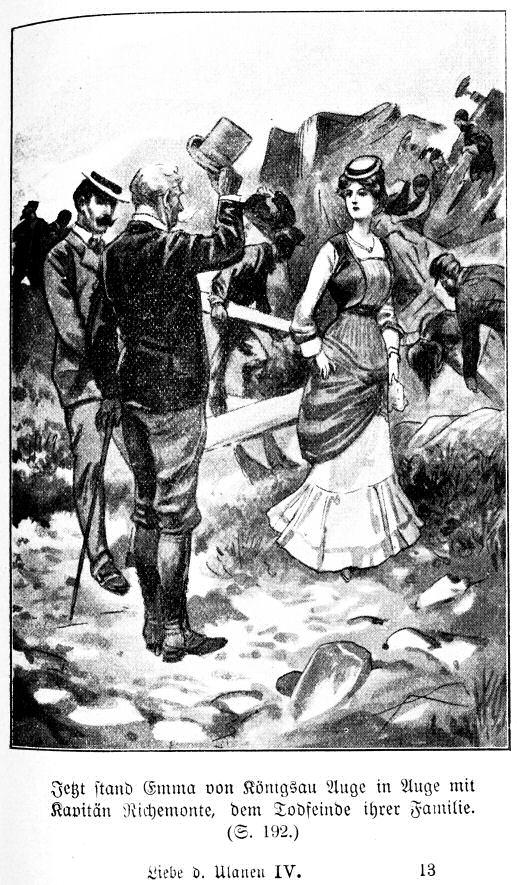

Emma hatte sich natürlich erhoben und zu ihm gewendet. Jetzt stand sie Auge in Auge mit dem langjährigen Todfeind ihrer Familie, aber ihrem Gesicht war keine Spur der Gefühle anzumerken, die sie gegen ihn hegte. Sie sah ihm voll, groß und forschend in das Angesicht, als ob sie sich dessen Züge fürs ganze Leben einprägen wolle, verneigte sich unter einem feinen, verbindlichen Lächeln und sagte:

„Es bereitet mir eine wirkliche Genugtuung, den Herrn kennenzulernen, von dem ich sooft sprechen hörte!“

Es war ihr nämlich in diesem Augenblick ein Gedanke gekommen, ein Gedanke gleich einer Eingebung, der sie sofort und unbedingt Folge leisten müsse.

Er aber blickte ihr überrascht in das schöne Angesicht und sagte im Ton des Zweifels:

„Von mir hörten Sie sprechen, Miß? Sollte das nicht eine Verwechslung sein? Der Name Richemonte scheint nicht selten vorzukommen.“

„Ich meine Kapitän Albin Richemonte auf Schloß Ortry.“

„Nun, der bin ich allerdings. Darf ich fragen, bei welcher Gelegenheit und wo mein Name Ihnen genannt wurde?“

„Darüber später einmal, falls wir uns wiedersehen sollten. Ich bin Mitglied des Klubs der Barmherzigen.“

Das Auge des Alten leuchtete auf.

„Ah!“ sagte er. „Reisen Sie vielleicht im Interesse dieses Klubs, Miß de Lissa?“

„Allerdings.“

„Das ist mir freilich interessant, höchst interessant! Darf ich nach dem Ziel Ihrer Reise fragen?“

„Thionville.“

„Sapper – Entschuldigung! Thionville! Sind Sie da vielleicht an eine bestimmte Adresse gebunden?“

„Nein; ich besitze meine völlige Selbstbestimmung, werde aber bei Herrn Doktor Bertrand absteigen.“

„Steht Ihre Familie in Beziehung zu ihm?“

„Nein. Er wurde mir empfohlen.“

„Sind Sie ihm avisiert? Denn er befindet sich hier; augenblicklich steht er da oben auf dem Damm bei den Wagen.“

Er deutete nach der betreffenden Stelle. Sie nickte freundlich und antwortete:

„Ich weiß es, Herr Kapitän. Ich habe bereits mit ihm gesprochen.“

Der Alte konnte seine Augen kaum von ihren schönen Zügen wenden. Es wurde ihm ganz eigentümlich zumute.

„Verzeihung, daß ich so viele Fragen an Sie richtete“, bat er. „Es ist in Ihren Zügen, in Ihrer Gestalt, in Ihrer Sprache, in Ihrem ganzen Wesen ein etwas, was mich zu dem Gedanken zwingt, als hätten wir uns bereits gesehen, oder als müßten wir zueinander in Beziehung treten, und zwar in eine freundliche. Waren Sie bereits in Frankreich?“

„Noch nie.“

„So irre ich mich. Aber vielleicht habe ich das Glück, Ihnen wieder zu begegnen. Verweilen Sie längere Zeit in Thionville?“

„Das ist unbestimmt. Jedenfalls aber reise ich erst dann ab, wenn der Zweck meiner Anwesenheit erreicht ist.“

„Ah, Sie haben einen besonderen Zweck?“

„Allerdings.“

„Vielleicht geschäftlich?“

„So ähnlich könnte man es nennen. Jetzt aber bitte ich um die Erlaubnis, zu meiner Pflicht zurückkehren zu dürfen.“

Sie machte dem Alten eine wahrhaft königliche Verbeugung und wendete sich dann dem Verwundeten wieder zu.

Der Kapitän trat mit dem Amerikaner einige Schritte abseits und fragte:

„Sie haben die Worte dieser Dame gehört?“

„Natürlich, Kapitän!“

„Sie kommen in politischen Beziehungen zu mir?“

„Gewiß.“

„Fast scheint es, als ob diese Engländerin aus ähnlichen Gründen nach Frankreich gekommen sei.“

„Man möchte es beinahe vermuten.“

„Sie haben sich jedenfalls im Coupé mit ihr unterhalten. Gab es da keinen Anhaltspunkt, um bestimmen zu können, ob diese meine Vermutung die richtige sei?“

„Nein, gar nicht.“

„So werde ich sie in Thionville wiederfinden müssen. Aber ich dachte, daß selbst die kürzeste Unterhaltung einen Punkt bietet, welcher geeignet ist, auf anderes schließen zu lassen.“

„Wir haben von ihr gar nicht gesprochen. Ich stellte mich ihr vor, und dann kam die Rede sofort auf die Entgleisung, welche wir zu erwarten hatten.“

Der Alte horchte erstaunt auf.

„Zu erwarten hatten?“ fragte er. „Das klingt ja gerade, als ob Sie gewußt hätten, daß der Zug entgleisen werde!“

„So ist es auch.“

„Aber bitte, das ist ja unmöglich.“

„Ich habe es aus Verschiedenem geschlossen, kam aber allerdings mit einem Schluß erst dann zustande, als wir uns dem Ort bereits so nahe befanden, daß das Unglück nicht mehr zu verhüten war.“

Des Alten bemächtigte sich eine Aufregung, welche er nur durch seine ganze Selbstbeherrschung verbergen konnte.

„Darf ich wissen“, fragte er, „welche Prämissen Sie hatten, um diesen Schluß zu ziehen?“

Der Amerikaner zögerte mit der Antwort, er blickte ein kurzes Weilchen lang hinaus ins Weite. Seine Züge hatten einen Ausdruck der Starrheit angenommen, wenn man überhaupt von einem solchen sprechen kann. Er ging mit sich über das zu Rate, was er beantworten solle. Endlich sagte er:

„Man hatte es bei dieser Entgleisung nicht auf den Zug, sondern auf mich abgesehen.“

Der Kapitän erschrak, versuchte aber, dies zu verbergen.

„Auf Sie?“ sagte er. „Unmöglich!“

„Sogar ganz gewiß.“

„Das ist nicht denkbar!“

„O im Gegenteil leicht erklärlich! Man wußte, daß ich mit diesem Zug kommen werde und daß ich sehr bedeutende Summen bei mir trage.“

„Nun? Weiter!“

„Man beschloß, den Zug entgleisen zu lassen, und dann bei meiner Leiche die volle Brieftasche zu finden.“

Jetzt mußte der Alte sich aufs äußerste anstrengen, um sich nicht zu verraten. Er räusperte sich, er zog an den Spitzen seines Schnurrbarts. Endlich stieß er hervor:

„Das klingt wie Wahnsinn!“

„Ist aber die nackte, wahre Wirklichkeit!“

„Beweise!“

„Man hat mich ja bereits für tot gehalten und mir, während ich im umgestürzten Coupé lag, die Brieftasche abgenommen.“

„Alle Teufel!“

„Ja, so ist es!“

„Aber das beweist ja noch nichts. Man hat die Brieftasche wahrscheinlich zufällig bei Ihnen gefunden.“

Der Amerikaner zögerte, mehr zu sagen. Die Physiognomie des Alten gefiel ihm ganz und gar nicht. Dieser aber meinte nun im zuversichtlichen Ton:

„Sie sehen also, daß Ihre Vermutung hinfällig ist.“

„Möglich. Übrigens hätte ich mir nicht erklären können, wie man von meiner Brieftasche erfahren konnte.“

„Es wissen ja nur zwei, daß Sie erwartet werden, nämlich Graf Rallion und ich.“

„Und Sie beide werden sich jedenfalls gehütet haben, unser Geheimnis auszuplaudern!“

„Gewiß. Aber, Sapperment, wie steht es denn da mit Ihrem Portefeuille? Es ist fort?“

„Es war fort. Ich habe es wieder.“

„Ah! Man hat es dem Dieb abgenommen?“

„Den Dieben. Es waren zwei.“

„Ah! Dieselben, welche entkommen sind?“

Der Amerikaner blickte erstaunt auf. Er war in Gesellschaft von Emma von Königsau so sehr mit Hilfeleistungen beschäftigt gewesen, daß er auf die anderen Vorgänge gar nicht geachtet hatte.

„Entkommen sind die beiden da oben im Coupé?“ fragte er.

„Ja. Der Offizier hat sie entkommen lassen. Jetzt steht man im Begriff, ihnen nachzujagen.“

„Welch eine unbegreifliche Nachlässigkeit! Das ist –“ er hielt inne und blickte nachdenklich vor sich hin, dann fuhr er fort:

„Doch ich hoffe, daß man sie wieder ergreift!“

„Jedenfalls, Monsieur! Also, Sie werden mein Gast sein. Leider habe ich nicht Zeit, mich länger hier zu verweilen. In welcher Weise werden Sie diesen Ort verlassen?“

„Jedenfalls in einem der Bahnwagen da oben.“

„Schön! Werden Sie mir erlauben, Ihnen meinen Kutscher zum Bahnhof zu senden?“

„Ich werde diese Aufmerksamkeit zu würdigen wissen.“

„Dann Adieu für jetzt!“

Sie reichten sich höflich die Hände, und dann entfernte sich der Alte, um zu seinem Pferd zurückzukehren, welches jenseits des Damms ruhig graste.

Als sich die Nachricht verbreitete, daß die Gefangenen verschwunden seien, und eine Anzahl Soldaten abgeschickt wurden, ihre Spur zu suchen, schloß Fritz sich ihnen an. Er fühlte sich in einer geradezu wütenden Stimmung über diesen Streich, mußte aber bald einsehen, daß er zur Wiederhabhaftwerdung der Entsprungenen nichts beizutragen vermöge. Er hatte keine Zeit, nach ihnen in der Gegend herumzulaufen. Er kehrte also nach der Unglücksstätte zurück.

Gerade als er zwischen den Büschen hervortreten wollte, erblickte er den alten Kapitän, welcher vom Damm herabkam, um zu seinem Pferd zu gehen. Zu gleicher Zeit sah man einen Reiter und eine Reiterin quer über die Wiese herbeigesprengt kommen. Es war Doktor Müller mit Marion.

Der Alte bemerkte diese beiden und blieb stehen, um sie zu erwarten. Sie hielten vor ihm, und Müller sprang ab, um der schönen Baronesse beim Absteigen behilflich zu sein.

„Lassen Sie das, wenn ich da bin“, herrschte ihm der Alte zu.

Er half seiner Enkelin herab und gab ihr den Arm, um sie den Damm hinaufzuführen. Sie tat gar nicht, als ob es vorher zwischen ihm und ihr eine Szene gegeben hätte.

„Da oben ist's?“ fragte sie ihn im Emporsteigen.

„Jenseits unten! Du hast deinen Willen durchgesetzt; aber wirst du auch stark genug sein, den Anblick zu ertragen?“

„Ich denke es!“

„So komm!“

Oben angelangt, blieb er halten, um ihr einen Überblick zu lassen. Sie schauderte zusammen. Er fühlte es.

„Nun, jetzt kommt die Ohnmacht?“ höhte er.

„Wohl nicht“, antwortete sie. „Es gehört jedoch ein ganz und gar gefühlloses und entmenschtes Herz dazu, hier nicht zu erschrecken!“

„Schön! Ich verstehe dich, ein solches Herz habe ich.“

„Wie es scheint.“

„Pah! Ich finde mich wohl dabei. Was aber nun?“

„Was nun? Was ist da noch zu fragen? Ich werde mithelfen Verbände anlegen.“

„Du?“ fragte er zornig. „Die Baronesse de Sainte-Marie?“

„Ja, ich! Eine Baronesse hat dieselben Menschenpflichten wie jedes andere Weib.“

„Das klingt ganz nach Sozialdemokratie und Kommune. Aber, hm, ich will nichts dagegen haben, stelle jedoch eine Bedingung.“

„Bei der Erfüllung meiner Pflicht lasse ich mir natürlich keine Bedingungen stellen.“

„Teufel! Du bist seit einigen Tagen ganz außerordentlich emanzipiert. Ich werde Sorge tragen, daß dir die Flügel etwas beschnitten werden.“

„So werden sie mich fortgetragen haben, ehe die Schere sie berührt!“

„Werden sehen! Da du auf keine Bedingungen eingehen willst, gebe ich dir einen Befehl. Verstanden?“

„Ja. Der Befehl imponiert mir nicht, und dir wird er nicht viel nützen.“

„Oho. Ich werde ihm Nachdruck zu geben wissen.“

„Das ist entweder unnötig oder erfolglos. Verlangst du etwas, was ich nicht tun kann, so werde ich es eben unterlassen; ist es aber etwas, was sich mit meinen Anschauungen vereinbaren läßt, so wäre gar kein Befehl nötig; eine Bitte, ein Wunsch würde genügen.“

„Sapperment! Befehlen darf ich also nicht mehr. Nur Bitten oder Wünsche darf ich dem gnädigen Fräulein unterbreiten?“

„So ist es allerdings. Höflichkeit ist das erste Gesetz des geselligen und also noch vielmehr des familiären Lebens. Das solltest du endlich einmal wissen. Alt genug bist du dazu!“

Da schleuderte er ihren Arm aus dem seinigen, drehte sich ihr gerade entgegen, und wollte losdonnern. Sie aber machte eine so hoheitsvolle und gebieterische Handbewegung, daß ihm das Wort auf den Lippen erstarb.

„Still“, sagte sie. „Hier gibt es Leute, welche nicht zu ahnen brauchen, welcher Tyrann du bist. Also was verlangt du von mir?“

Er würge seinen Zorn mit aller Gewalt hinab und antwortete:

„Blicke einmal gerade von uns hinab. Siehst du den Herrn und die Dame, welche soeben einen gebrochenen Arm in die Binde legen? Der Herr ist ein Amerikaner namens Deep-hill. Er wird bei uns wohnen, und ich hoffe, daß du dich ihm gegenüber eines freundlicheren Verhaltens befleißigen wirst, als gegen mich.“

„Das wird auf ihn ankommen. Grobheit kann nie Liebe und Höflichkeit ernten.“

„Schön! Doch laß das Philosophieren. Die Dame neben ihm ist eine Engländerin.“

„Verheiratet?“

„Nein, da sie sich Miß nennen läßt.“

„Von Stand?“

„Jedenfalls, denn ihr Name ist de Lissa. Sie wird bei Doktor Bertrand wohnen. Ich habe Grund zu der Vermutung, daß sie in diplomatischen Aufträgen hier ist.“

„Eine Dame?“

„Hat es noch keine Diplomatinnen gegeben?“

„In Thionville und auf Ortry nicht!“

„Da war auch kein Kapitän Richemonte vorhanden. Ich wünsche nun“ – und dieses Wort ‚wünschen‘ betonte er jetzt ganz besonders – „also ich wünsche nun, daß du ihre Bekanntschaft zu machen suchst –“

„Ah, ich soll auch Diplomatin sein?“

„Hast du etwa kein Geschick, die Bekanntschaft einer Dame zu machen?“

„Nein, wenn sie mir nicht gefällt!“

„Diese wird dir zusagen. Sie ist eine große Schönheit.“

„Wollen sehen.“

„Also du machst ihre Bekanntschaft und versuchst, sie auszuhorchen. Verstanden?“

„Sehr gut. Aber gehorchen werde ich nicht.“

„Teufel! Warum?“

„Wenn dein Wunsch mich zum Horchen und Aushorchen veranlassen soll, so werde ich nicht gehorchen. Das ist dreimal Horchen. Dazu habe ich entschieden kein Talent.“

„Ich werde dafür sorgen, daß du Talent bekommst! Jetzt verlasse ich dich. Ich hoffe, bei einer Heimkehr zu hören, daß du mit dieser Dame gesprochen hast. Adieu!“

Er ging.

Als er unten beim Pferd ankam, war Doktor Müller verschwunden, das kümmerte ihn aber nicht. Er stieg auf sein Pferd, ließ dasjenige Doktor Bertrands weiter grasen und ritt davon.

Vorher, als der Alte mit Marion die Böschung emporgestiegen war, hatte Müller folgen wollen. Er hatte also die beiden Pferde an die Sträucher geführt, um sie mittels der Zügel an einem der Bäume zu befestigen. Noch war er damit beschäftigt, da horchte er auf.

„Pst!“ hatte es geklungen.

Er trat zwischen das Gebüsch hinein und erblickte Fritz, welcher hier stehengeblieben war.

„Du hier?“ fragte er. „Es ist dir also nicht gelungen, das Unheil zu verhüten?“

„Nein. Wer hätte an eine Entgleisung des Zuges gedacht?“

„Das ist richtig. Bist du mit dem Hilfswagen gekommen?“

„Nein, sondern mit dem Zug selbst.“

„Was? Wie? Mit dem Zug, der verunglückt ist?“

„Ja. Ich bin nämlich heute früh nach Trier gefahren, um Madelon eher zu treffen als ihre Schwester.“

„Das war gut.“

„Zugleich dachte ich mir, daß ich in einem der Wagen diesen Deep-hill finden könne.“

„Das war nicht schwer, falls er sich wirklich in dem Zug befand.“

„Ich traf ihn aber zufälliger Weise in einem Hotel in Trier“, fuhr Fritz fort.

„Da benachrichtigtest du ihn von der Gefahr, die ihm drohte?“

„Nein, sondern ich zankte mich im Gegenteil sehr gehörig mit ihm, da er sich als Deutschenfresser entpuppte. Ich kannte seinen Namen nicht. Ich erfuhr ihn erst, als wir im Coupé zusammentrafen.“

„So seid ihr also miteinander gefahren?“

„Ja. Wir beide und zwei Damen.“

„War Madelon dabei?“

„Ja, sie war eine dieser Damen.“

„Und die andere?“

„Eine Engländerin namens Miß de Lissa aus London.“

„Weiter.“

„Er stellte sich dieser Engländerin vor. Dabei las ich den Namen Deep-hill auf seiner Karte und wußte nun, daß er mein Mann sei. Ich machte ihn sofort mit der ihm drohenden Gefahr bekannt.“

„Glaubte er es?“

„Nein. Aber als ich seine Brieftasche und seine Millionen erwähnte, besonders als ich den Alten und Graf Rallion nannte, da war er überzeugt.“

„Und dann?“

„Ich sagte ihm einige Worte über das Erlauschte, und da kam er auf den Gedanken, daß man den Zug entgleisen lassen wolle, um zu seinem Geld zu gelangen.“

„Herrgott“, sagte Müller, „jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen!“

„Mir ging es ebenso.“

„Mir wird bange! Schnell, schnell! Was tatet ihr?“

„Wir befanden uns bereits hier in der Nähe. Sollte wirklich eine Entgleisung bewirkt werden, so geschah sie sicher noch vor Thionville.“

„Natürlich, natürlich! Weiter!“

„Wir hatten also keinen Augenblick Zeit zu verlieren. Wir stießen die beiden Türen auf und traten auf das Trittbrett, er drüben und ich hüben. Wir wollten ein Zeichen geben, da wir nicht zu der Signalleine gelangen konnten. Aber es war bereits zu spät. Das Notsignal erscholl bereits. Auf den Schienen lag ein großer Haufen von Steinen.“

„Gott, was wird nun geschehen!“

„Wir konnten die beiden Damen unmöglich zerschmettern lassen. Ich riß also die Madelon aus dem Coupé und er die Engländerin. Dann sprangen wir beide von den Trittbrettern herab, jeder mit seiner Last natürlich und gerade zur rechten Zeit, um nicht mit in die Tiefe gerissen zu werden.“

„Gott sei Dank! Wie wird es dort drüben aussehen?“

Dabei deutete er an dem Damm empor.

„Schrecklich, schrecklich!“ antwortete Fritz.

„Sind viele verletzt?“

„Sehr viele; aber doch gibt es noch mehr Tote. Nur außerordentlich wenige sind leidlich weggekommen.“

„Aber wenn das so geplant gewesen ist, so muß ich vermuten, daß die beiden Kerls gekommen sind, um nach dem Amerikaner zu suchen!“

„So war es auch!“

„Ah! Wirklich, sie kamen?“

„Ja. Der Amerikaner stellte sich tot. Sie nahmen ihm die Brieftasche, und dann, gerade als sie entfliehen wollten, hielt ich sie fest. Sie wurden gebunden und in ein Coupé da oben gesteckt.“

„Gott sei Dank, daß sie ergriffen wurden.“

„Prosit die Mahlzeit! Man hat zwar ergriffen, aber man hat sie leider nicht mehr!“

„Nicht mehr? Du willst doch nicht etwa sagen, daß –?“

„Daß sie entflohen sind? Gerade das will ich sagen. Soeben komme ich von ihrer Verfolgung zurück. Es ist keine Spur von ihnen zu sehen.“

„Aber, wie gelang es ihnen denn, zu entkommen? Es muß da oben und drüben doch so viele Menschen geben, daß eine solche Flucht ganz unmöglich erscheint!“

„Massenhaft sind die Menschen da, und zu Hunderten strömen sie noch, die Neugierigen aus den umliegenden Ortschaften. Freilich darf nicht jeder herantreten. Aber denken Sie sich: Man setzte die beiden Kerls in ein Coupé und stellte auf der belebten Seite desselben einen Posten auf, auf der anderen Seite aber, nach uns zu, wo sich kein Mensch befand, da ließ man sie ohne Wache.“

„Schrecklich dumm!“

„Ja. So etwas bringt nur so ein glorioser Franzose fertig! Und der diese Vorsichtsmaßregel traf, war sogar ein Kapitän!“

„Also Hauptmann!“

„Bei uns daheim hat jeder Gänsejunge mehr Grütze im Kopf. Na, freue dich, Frankreich, auf deine Siege! Ich denke mir immer, deine Heldensöhne werden ganz gewaltige Keile kriegen!“

„Nicht so laut, nicht so laut, Fritz! Du bist nicht daheim im Tiergarten oder in deinem Stalle.“

„Ja, die Galle läuft einem doch einmal über, wenn man nichts als Dummheit sieht.“

„Also bis du der Retter der schönen Madelon?“

„Ja. Und der Amerikaner ist der Retter der Engländerin.“

„Das gönne ich ihm und ihr, es interessiert mich aber weniger.“

Fritz machte ein höchst erstauntes Gesicht und fragte:

„Weniger?“

„Ja. Das ist nicht unmenschlich. Ich kenne beide nicht.“

„Das möchte ich doch bezweifeln!“

„Wieso?“

„Hm! Diese Engländerin reist nämlich inkognito!“

„Unter falschem Namen?“

„Ja.“

„Aber eine Engländerin ist sie trotzdem wohl?“

„Nein, obgleich sie das Englische spricht wie die feinste Lady. Denken Sie sich, sie ist aus –“

„Nun, aus?“

„Aus Berlin!“

„Aus Berlin? Und reist als Engländerin? Da muß sie ganz eigentümliche Gründe haben.“

„Sicher! Wenn man diese Gründe doch nur erfahren könnte.“

„Nun, sollte ich mit ihr bekannt sein?“

„Das ist sehr leicht möglich. In Berlin sehen sich die Leute.“

„Anderwärts auch, lieber Fritz! Aber sie kann mich in der Hauptstadt gesehen haben; jetzt erblickt sie mich – ich kann auf der Stelle verraten sein!“

„Wohl schwerlich. Es gibt gute Gründe dagegen.“

„Welche?“

„Ihr Buckel.“

„Pah, auf den fallen die Augen nicht sogleich.“

„Ihre dunkle Gesichtsfarbe und Ihr schwarzes Haar.“

„Auch darüber kann man im Augenblick des Erkennens hinwegsehen. Die Züge sind die Hauptsache. Also dir kommt sie bekannt vor?“

„Ja.“

„Wie ist sie? Häßlich?“

„Schön, sehr schön!“

„Sapperlot! Schwarz oder hell?“

„Blond, gerade wie Sie, Herr Doktor, wenn Sie diese Perücke –“

„Pst, pst! Man braucht selbst unter vier Augen das nicht zu erwähnen. Ihren Namen – na, den kennst du natürlich nicht.“

„Ihren Vornamen habe ich erfahren.“

„Wie lautet er?“

„Emma.“

„Wie meine Schwester.“

„Sie ist von Adel. Und ihr eigentlicher Familienname klingt ganz wie Herzogswiese.“

„Herzogswiese. Eine adelige Familie dieses Namens gibt es ja gar nicht!“

„So verwechsele ich die Ausdrücke. Vielleicht soll es nicht Herzogs-, sondern Fürstenwiese heißen.“

„Auch diesen Namen kenne ich nicht.“

„Dann wohl Königswiese.“

„Hm. Auch unbekannt.“

„Sapperment! Ich dachte, Sie sollten den Namen kennen! Vielleicht ist das mit der Wiese auch eine Verwechselung. Wie sagt doch gleich der Dichter anstatt Wiese?“

„Gefilde?“

„Dann hieß es Königsgefilde? Nein!“

„Welches Wort sollte es sonst sein?“

„Ich muß nachdenken. Wie war doch nur der schöne Reim, in dem die Wiese und die Frau vorkam! Ah, da fällt er mir ein. Er heißt:

‚Ich flieg' mit meiner ersten Frau

Und dreizehn Kindern durch die Au.‘

Ja, das ist der Reim, und das ist auch das Wort. Nicht Wiese oder Gefilde darf es heißen, sondern Au.“

Müller machte ein etwas betroffenes Gesicht.

„Verstehe ich recht, was du meinst?“ fragte er. „Nicht Königswiese soll es heißen, sondern Königsau?“

„Ja, ja, so war es“, meinte Fritz.

„Mensch, was fällt dir ein! Aus Berlin ist sie? Und Emma heißt sie? Und mit dieser Madelon saß sie in einem Coupé?“

„Ja ja ja!“

Das Gesicht Fritzens wurde bei jedem Augenblick sonniger und heller.

„Das wäre ja meine Schwester!“

„Donnerwetter!“ fluchte Fritz. „Jetzt hab' ich's also heraus! Darum also kam sie mir so bekannt vor!“

„Mensch, Fritz, Kräutermann! Bist du verrückt?“

„Fällt mir gar nicht ein.“

„So sei ernst und laß den Witz! Sag' aufrichtig: Wer ist die Dame, von der du sprichst?“

„Nun, es bleibt doch dabei, wie ich gesagt habe: Es ist das liebe, gnädige Fräulein Schwester.“

„Emma, meine Emma?“

Bei dieser Frage machte Müller ein Gesicht, welches keineswegs außerordentlich intelligent genannt werden konnte.

Fritz weidete sich an der Verlegenheit Müllers und antwortete ruhig:

„Ja. Fräulein Emma von Königsau.“

„Herrgott! Was will den die hier?“

„Ich weiß es nicht.“

„Hast du auch keine Ahnung?“

„Nein, nicht die mindeste.“

„Ich könnte mir keine andere Erklärung machen, als daß sie ihre Freundin zum Begräbnis begleitet. Aber Großvater –!“

„Der gnädige Großpapa würde dem gnädigen Fräulein wegen eines Trauerfalls bei einer Gouvernante, obgleich dieselbe Freundin wäre, keine so weite Reise gestatten.“

„Das ist sehr richtig. Es muß also einen anderen Grund geben.“

„Ich denke, daß wir ihn erfahren werden.“

„Das ist sicher. Aber wenn ich ihr jetzt begegne, wird sie sich durch ihre Überraschung verraten.“

„Ganz gewiß nicht. Sie wird vielmehr befürchten, daß der Herr Doktor Müller sich aus Überraschung verraten könne.“

„Dem hast du vorgebeugt. Aber, welchen Schaden könnten wir haben, wenn wir uns ganz unvorbereitet in Gegenwart anderer träfen. Ich muß hinüber zu ihr. Ich muß erfahren, was sie zu dieser Reise bewogen hat.“

Er wollte gehen. Fritz hielt ihn zurück.

„Vorher erst noch eins, Herr Doktor.“

„Wir haben dann auch noch Zeit.“

„Für das, was ich meine, vielleicht Zeit, aber keine Gelegenheit. Man muß es unter vier Augen besprechen.“

„Nun, so laß es mich wissen.“

„Ich hatte heute nacht schreckliche Zahnschmerzen –“

„Bei deinem kerngesunden Gebiß?“

„Tut nichts. Kurz und gut, ich hatte fürchterliches Zahnreißen. Darum ging ich zu Doktor Bertrand, der noch auf war und bei den Büchern saß. Erst wollte er mir drei Zähne ziehen –“

„Unsinn. Dir Zähne ziehen.“

„Das dachte ich auch. Darum bat ich ihn um eine Tinktur oder Mixtur, welche gegen das Zahnweh hilft. Er gab mir dieses Fläschchen. Hier ist es.“

Er gab Müller die Phiole. Dieser betrachtete sie und sagte:

„Aber das Fläschchen ist doch voll, Fritz?“

„Allerdings.“

„So hast du die Tropfen gar nicht gebraucht?“

„Werde mich hüten! Sie sind zu gefährlich.“

„Wieso?“

„Fünf Tropfen helfen gegen das Zahnweh; nimmt man aber aus Versehen mehr, so ungefähr vierzig, da –“

„Oho! Wer fünf Tropfen nehmen soll, wird sich doch nicht so sehr verzählen, daß er vierzig nimmt.“

„Hören Sie nur, Herr Doktor. Man könnte ja die schönste Veranlassung bekommen, sich zu verzählen. Also, wer vierzig nimmt, der wird krank.“

„Krank? Wie meinst du das?“

„Nun, der wird so krank, daß er für mehrere Tage das Bett gar nicht verlassen kann.“

Jetzt erst fiel Müller der Gegenstand seiner gestrigen Unterhaltung mit Fritz ein. Über sein Gesicht ging ein Lächeln befriedigenden Einverständnisses.

„Schlauberger“, sagte er.

„Schön. Den Namen lasse ich gelten.“

„Von Doktor Bertrand hast du es?“

„Ja.“

„Kennt er den Zweck?“

„Natürlich. Es soll einer für mehrere Tage an das Bett gefesselt werden.“

„Ich meine, ob er weiß, daß der alte Kapitän es ist?“

„Gewiß weiß er das.“

„Und er hat dir das Mittel sofort gegeben?“

„Sogar sehr gern. Natürlich hat er sich dabei sehr in Reserve gehalten. Er hat mir das Mittel für mein Zahnweh gegeben, mir aber die Wirkung der vierzig Tropfen mitgeteilt.“

„So glaubt er wohl, daß ich dich zu ihm geschickt habe?“

„Nein. Er ist der festen Überzeugung, daß ich aus eigenem Entschluß zu ihm gekommen bin.“

„Dann mag es gehen. Wir sind diesem Herrn sehr großen Dank schuldig. Vielleicht kommt die Zeit, in welcher es uns möglich ist, diese Schuld abzutragen.“

„Das ist sehr einfach und leicht: Wir hauen ganz Frankreich in die Pfanne und lassen nur Doktor Bertrand leben.“

„Pah! Du würdest der erste sein, der sich dagegen sträubte.“

„Gewißlich nicht.“

„Wie stände es denn da mit Nanon?“

„Alle Wetter! Ja, das wäre dumm. Ebenso mit einer gewissen Marion, die den jungen Rallion partout nicht heiraten mag.“

„So ist es, mein Lieber. Also, um zu Ende zu kommen, das Unglück hat den Zug aufgehalten. Jedenfalls fahrt ihr erst mit dem nächsten?“

„Ja, nach vier Uhr.“

„So bin ich neugierig, ob meine Schwester noch weiter mitfährt. Ich muß zu ihr. Uns beide, lieber Fritz, braucht man nicht beisammen zu sehen. Laß mich vorangehen.“

Er stieg die Böschung empor. Oben wollte man ihn zurückweisen, da jetzt der Volksandrang zu groß geworden war; als er aber sagte, daß er der Erzieher von Schloß Ortry sei, ließ man ihn passieren.

Er hatte Schlachten mitgemacht. Der Anblick, der sich ihm hier bot, war ihm also nichts Neues. Sein Auge suchte nach Marion. Er sah sie neben einer hellen, blonden Frauengestalt knien. Beide waren mit der Leiche eines Kindes beschäftigt.

Er trat näher. Als sie seine Schritte hörten, drehten sie sich um. Ja, die Blonde war seine Schwester. Sie tat aber nicht im mindesten, als ob sie ihn kenne. Beider Augen standen voller Tränen.

„Sehen Sie, Herr Doktor!“ schluchzte Marion, indem sie auf die Leiche deutete.

„Der arme Knabe“, sagte er im Ton herzlichen Mitgefühls.

„So schön, so blond und lieblich“, fügte sie hinzu. „Es hat ihm die kleine Brust eingedrückt.“

„Wer mögen seine Eltern sein?“ fragte Emma.

„Die sind jedenfalls mit verunglückt“, bemerkte Müller.

„Mein Gott! Woher vermuten Sie dies?“

„Vater oder Mutter würden, wenn eins von beiden mit dem Leben entkommen wäre, nach dem Kind suchen und fragen, bis die kleine Leiche gefunden wäre.“

„Das ist richtig“, meinte Marion. „Solange noch Leben im Elternherzen ist, bleibt es demselben unmöglich, das Kind zu verlassen oder zu vergessen.“

Müller warf einen teilnehmenden Blick auf die Sprecherin. Was sie da sagte, das wurde ihr von ihrem eignen Herzen eingegeben: an sich selbst erfahren hatte sie es nicht. Wieviel Vater- und Mutterliebe hatte sie denn kennengelernt?

„Wenn sich niemand des Knaben annimmt, werde ich ihn zur letzten Ruhe legen“, sagte sie.

„Ja“, fügte Emma hinzu, „dem Knaben sollen nicht die Blumen am Hügel fehlen. Sie erlauben mir, liebe Baronesse, mit Ihnen zugleich seine Mutter zu sein.“

Da strecke Marion ihr das schöne Händchen entgegen und antwortete:

„Gewiß, meine liebe Miß Harriet! Wieviel besser wäre es, wenn wir für ihn im Leben sorgen könnten, anstatt nun im Tod. Wie doch das Leid und das Mitgefühl die Herzen schnell verbindet. Wir haben uns kaum eine halbe Stunde gesehen, so – so – so –“

Sie stockte. Emma verstand sie. Sie ergriff die Hand der verlegenen Sprecherin und fuhr an deren Stelle fort:

„So haben wir uns doch schon recht herzlich liebgewonnen, wollen Sie sagen? Nicht?“

„Ja, das wollte ich sagen. Auf Friedhöfen blühen die Blumen oft am schönsten, und hier auf dem Acker des Jammers ist es, als ob die innigen Gefühle sich am schnellsten entwickeln wollten.“

„Lassen wir dieser Entwicklung Raum, liebe Baronesse. Oder erlauben Sie mir nicht gern, Ihre Freundin zu sein?“

„Oh, wie sehr gern.“

Sie legten die Arme umeinander und küßten sich.

Es gibt Seelen, welche füreinander bestimmt zu sein scheinen. Sie erfassen sich sofort, sobald sie sich finden, während andere jahrelang einander sehen können, ehe sie ein Bedürfnis der Annäherung empfinden.

Müller stand einige Schritte hinter ihnen. Er betrachtete mit Rührung das schöne Paar, welches da vor ihm kniete. Beide von gleicher Schönheit, hatte doch jede ihre eigene Art.

Da fiel der Blick Marions auf ihn. Sie errötete ein wenig und erhob sich.

„Verzeihung, Herr Doktor, daß ich meine Pflicht versäumte. Herr Doktor Müller, Erzieher meines Bruders – Miß Harriet de Lissa aus London.“

Beide verneigten sich voreinander, ganz so, als ob sie sich noch gar nicht gesehen hätten. Emma wußte für den ersten Augenblick wirklich nicht, was für eine Bemerkung sie machen solle; aber Müller, der geistesgegenwärtige Offizier, war sofort mit der Frage bei der Hand:

„Ich vernahm, daß die Damen für diese kleine Leiche sorgen wollen. Es gibt aber dabei behördliche Schritte und dergleichen zu tun, welche für eine Dame nicht immer angenehm sind. Darf ich bitten, mich mit diesen Arrangements zu betrauen?“

„Gern, sehr gern, lieber Herr Doktor“, antwortete Marion.

„Wir verstehen von solchen Dingen nichts und überlassen sie darum sehr gern Ihnen. Ah, dort kommt einer der Retter. Ich muß ihm Dank sagen, daß er der Schwester meiner Nanon einen außerordentlichen Dienst erwiesen hat!“

Sie eilte Fritz entgegen, welcher vorübergehen wollte. Müller blieb allein mit Emma zurück.

„Emma!“ sagte er. „Ich war im höchsten Grad erstaunt, als ich hörte, daß du hier seist. Ich darf dich leider nicht umarmen.“

„Wer hat dich auf meine Anwesenheit vorbereitet?“

„Fritz.“

„Zürnst du?“

„Noch kenne ich den Grund deiner Reise nicht. Hat Großpapa dir die Erlaubnis gegeben?“

„Natürlich!“

„Wie sollte ich denn da Grund haben, dir zu zürnen!“

„Ich habe zwei Veranlassungen.“

„Welche?“

„Erstens Fritz und zweitens Marion.“

„Weshalb Fritz?“

„Er hat den Löwenzahn.“

„Ich weiß es.“

„Himmel! Du weist es und hast es uns noch nicht geschrieben!“

„Durfte ich euch in Unruhe versetzen? Kennst du den Zusammenhang?“

„So ziemlich.“

„Durch wen?“

„Nanon hat ihrer Schwester davon geschrieben.“

„Auch von dem Seiltänzer?“

„Ja.“

„Nun, ich wollte erst den Bajazzo auffinden und ihn zum Geständnis bringen. Dann war es die richtige Zeit, mit unserer Entdeckung hervorzutreten.“

„Haben deine Nachforschungen Erfolg gehabt?“

„Noch nicht. Nun aber auch der zweite Grund deiner Anwesenheit. Der soll in Marion bestehen?“

„Ja, lieber Richard.“

„Inwiefern?“

„Du mußt verzeihen! Ich habe nämlich vor Großpapa geplaudert.“

„O weh! Was sagte er?“

„Er duldet keine Französin als Großschwiegertochter!“

Müller nickte lächelnd vor sich hin und sagte:

„Ich habe, solange ich lebe, eine Französin als Großmutter dulden müssen. Mama war und Tante ist auch eine Französin.“

„Das habe ich ihm auch gesagt.“

„Was antwortete er?“

„In Frankreich seien die Frauen mehr wert als die Männer, in Deutschland aber die Männer mehr als die Weiber.“

„Ja, das klingt ganz wie Großpapa Königsau. Übrigens habe ich gar keine Sorge. Er mag Marion kennenlernen!“

„Oh, gerade deshalb bin ich eben hier!“

„Sapperlot! Soso, so steht die Sache! Guckt der Vogel da heraus? Spionin, die du bist! Aber hast du dir auch überlegt, welche Störung du mir bereiten kannst?“

„Gewiß! Übrigens kannst du ohne Sorge sein! Ich werde mich sehr in acht nehmen und überhaupt gar nicht lange hierbleiben.“

„Ah, du gedenkst in Thionville abzusteigen?“

„Ja. Wo sonst?“

„Ich dachte, der Zweck deiner Reise sei, Madelon zu begleiten.“

„Das hätte Großpapa nicht zugegeben.“

„Aber wo wirst du wohnen?“

„Bei Doktor Bertrand.“

„Ah, warum bei ihm! Ich bin ihm bereits zu sehr verpflichtet.“

„Es ist nicht mehr rückgängig zu machen. Er hat mich eingeladen, und ich habe angenommen. Aber, lieber Richard, wenn wir uns nicht an einem solchen schrecklichen Ort befänden, ich würde endlos über dich lachen müssen.“

„Wieso?“

„Dieser Buckel.“

„Oh, der kleidet mich gut!“

„Und dieses Zigeunergesicht!“

„Das macht mich männlich.“

„Dieses falsche Haar!“

„Die Damen mögen sich an ihrem eigenen Haar zupfen.“

„Du bist nicht gut zu sprechen!“

„Meine körperlichen Vorzüge lasse ich nicht mit Ironie behandeln; das ist eine schwache Seite von mir. Ich werde versuchen, dich bei Doktor Bertrand sprechen zu können.“

„Oh, nicht nötig!“ meinte sie mit großer Entschiedenheit. „Wir werden uns auf Ortry sprechen.“

„Nein; das nicht! Das ist zu gefährlich! Wenn dich der Alte erblickt und die Familienähnlichkeit erkennt!“

„Keine Gefahr! Er hat bereits mit mir gesprochen.“

„Wirklich? Welches Wagnis!“

„Er hält mich für ein Mitglied des Frauenklubs der Barmherzigen in London.“

„Ah, vielleicht denkt er, daß du eine Abgesandte desselben bist, um dir Klarheit über die Kriegsabsichten zu holen!“

„So etwas scheint er anzunehmen.“

„Wie verhielt er sich?“

„Ich habe Eindruck auf ihn gemacht. Er sprach die Hoffnung aus, mich wiederzusehen. Und nun, das ich mit Marion bekannt bin, werde ich ganz sicher nach Ortry eingeladen.“

„Dann habe aber die Güte, die allergrößte Vorsicht zu beachten!“

„Das versteht sich ganz von selbst!“

„Sei nicht so siegesgewiß! In Ortry gibt es Gefahren, welche du noch nicht kennst, die ich dir erst erklären muß. Doch da kommt Marion. Wir werden nicht mehr lange bleiben können. Soeben gibt die Maschine das Zeichen zum Einsteigen.“

Er hatte richtig gesagt. Die Coupés waren gefüllt; der Interimszug ging in kurzer Zeit ab, um nochmals zurückzukehren und die Übriggebliebenen nachzuholen – Lebende, Verwundete und Tote.

Man arbeitete an den Trümmern, um die Gepäckstücke zu sortieren, und während dieser Zeit wurden die zerstörten Dammteile wenigstens so weit wiederhergestellt, daß ein Geleise zu befahren war.

Als Emma mit Nanon und Madelon einstieg, ahnte Marion de Sainte-Marie nicht, daß jene beiden Freundinnen seien. Sie nahm von Emma herzlichen Abschied und stellte ihr einen sehr baldigen Besuch bei Doktor Bertrand in Aussicht. Dann ritt sie mit Müller nach Ortry zurück.

Als sie dort ankam, trat ihr der Kapitän entgegen.

„Hast du den Amerikaner und die Engländerin gesehen?“ fragte er.

„Ist eine feine Dame von hoher Bildung.“

„Ah, sie gefällt dir? Schön! Gut!“

„Sie wohnt bei Doktor Bertrand. Ich werde sie vielleicht morgen schon besuchen.“

„Das rate ich dir.“

„Und wenn du es erlaubst, so bitte ich sie um einen Gegenbesuch bei mir.“

„Natürlich. Ich habe auch ganz und gar nichts dagegen, wenn du sie einlädst, unser Gast zu sein. Weshalb soll sie beim Doktor wohnen? Wir haben Zimmer genug.“ –

Als Herr Hieronymus Aurelius Schneffke auf dem Bahnhof zu Trier mit seinen beiden deutschen Beefsteaks hinstürzte, blieb er ruhig liegen, bis der Zug vorüber war. Um ihn herum lagen die Scherben des Porzellanzeugs. Da ertönte hinter ihm eine Stimme:

„So stehen Sie doch endlich auf!“

Er blickte sich um und erkannte den Kellner, der ihm so nachgelaufen war. Dieser Mensch war eigentlich schuld an dem verhängnisvollen Sturz.

„Aufstehen sollen Sie, Sie Esel!“ wiederholte der Mann.

Da aber flog Hieronymus zehnmal schneller empor, als man es seiner kurzen, dicken Gestalt zugetraut hätte.

„Was war das?“ frage er. „Esel?“

„Ja“, bestätigte der erboste Kellner.

„Da, dummer Junge!“

In demselben Augenblick explodierte auf der Wange des Kellners eine solche Ohrfeige, daß jetzt dieser auf das Pflaster fiel.

„So!“ meinte Herr Hieronymus Aurelius Schneffke. „Nun lies die Scherben zusammen! Dazu bist du da!“

Er ging nach der Restauration, um das zerbrochene Geschirr zu bezahlen; dann begab er sich in die Stadt, um sich einen neuen Klemmer zu kaufen und ein Glas Bier zu trinken, welches dazu dienen sollte, den Ärger über das verlorene Coupé hinabzuspülen. Als er nach dem Bahnhof zurückkehrte, war es bereits über drei Uhr.

Da erst fiel ihm ein, daß er ja seine Mappe im Coupé zurückgelassen habe. Er begab sich in das Telegrafenbüro und fragte um Auskunft. Er erhielt den Bescheid und telegrafierte nun nach Thionville:

„Mittagszug Wagen Nummer 125 eine Malermappe zurückgelassen. Werde sie 4 Uhr 31 abholen.

Hieronymus Aurelius Schneffke,

Kunstmaler aus Berlin.“

Als der nächste Zug angekündigt wurde, traf zugleich von Süden her die telegrafische Nachricht ein, daß der vorige verunglückt sei und daß man die meisten Passagiere tot oder verwundet unter den Trümmern hervorgezogen habe.

Das versetzte den guten Hieronymus in die größte Aufregung. Er schritt auf dem Perron hin und her, gestikulierte wie ein Wütender und sagte immer:

„Die Gouvernante! Die Gouvernante! Wie haben sie die herausgezogen? Tot, halbtot, verwundet, ohnmächtig, lebendig oder gesund? Dieser verdammte Zug will immer noch nicht kommen. Wenn die Gouvernante tot ist, sprenge ich sämtliche französische Bahnen in die Luft!“

Endlich kam der Zug. Er rannte gegen das geöffnete Coupé, daß er beinahe einen Purzelbaum hinein schlug, und freute sich dann, daß er es allein behalten durfte. Seine Angst ließ ihm keine Ruhe. Er schritt in dem engen Raum hin und her wie ein Menagerietier im Käfige.

„Verdammter Bummelzug!“ fluchte er ein über das andere Mal. „Ich laufe zehnmal schneller!“

Karthaus, Wellen, Wincheringen, Nennig, Sierck wurden mit der Zeit passiert, und endlich auch Königsmachern. Da öffnete er das Fenster und blickte hinaus.

Der Zug begann noch langsamer zu fahren als bisher. Er hatte das kaum wiederhergestellte eine Geleis erreicht. Unten am Damm standen die Menschen Kopf an Kopf, oben auf dem Damm waren noch immer Bahnarbeiter beschäftigt.

„Heda!“ rief der Maler bereits von weitem diesen letzteren zu.

„Was denn?“ brüllte einer.

„Eine Gouvernante zerquetscht?“

„Ja, sogar gleich fünfe!“

„Gouvernanten?“

„Ja, drei alte und zwei junge!“

„Heiliges Pech!“ rief er, den Kopf wieder hereinziehend, da der Zug während dieser Zurufe vorübergerollt war. „Fünf Gouvernanten! Da ist sie ganz sicher dabei. Und ich darf nicht in Thionville bleiben, sondern ich muß noch heute nach Metz. Aber ich werde die Geschichte so kurz wie möglich machen und dann eilig zurückdampfen. Sehen muß ich sie noch, ehe sie begraben wird.“

Und jetzt setzte er sich wieder, stemmte den Kopf in die Hände und summte vor sich hin:

„Wenn sich zwei Herzen scheiden,

Die sich dereinst geliebt,

Das ist ein großes Leiden,

Wie's größer keines gibt!“

Da hörte er eine Perronglocke zweimal läuten; die Maschine pfiff, die Räder kreischten – der Zug hielt in Thionville.

„Thionville! Eine Minute Aufenthalt! Schnell einsteigen!“ wurde kommandiert.

Der Maler hörte nur das erste Wort, das andere ging ihn nichts an. Er mußte auch nach seiner Mappe fragen. Er sprang heraus, als geöffnet wurde.

„Herr, es ist nur eine einzige Min –“, rief der Schaffner.

Schneffke beachtete es gar nicht. Er eilte in den Flur des Bahngebäudes. Dort stand ein Mann mit weißen Tressen an der Mütze.

„Sind Sie der Portier?“

„Ja, mein Herr.“

„Meine Mappe!“

„Welche Mappe?“

„Ich habe sie im vorigen Zug liegen lassen.“

„Ach so! Sie hatten sich verspätet und haben dann nach hier telegrafiert?“

„Ja.“

„Dort ist das Büro.“

Er trat ein und grüßte.

„Ist meine Mappe da?“

Der anwesende Herr blickte ihn forschend an, griff nach einem Papiere, blickte darauf und fragte dann:

„Sind Sie Herr Hieronymus Aurelius Schneffke –“

„Kunstmaler aus Berlin, von Trier aus telegrafiert“, fiel der Gefragte ein.

„Schön. Die Mappe ist gerettet worden. Hier ist sie!“

Er griff in einen Kasten und zog etwas hervor, was ungefähr aussah wie Schnitzel von Papier und Pappe, die mit einem alten Strick umwunden sind. Schneffke griff zu, starrte das Ding mit weitgeöffneten Augen an, öffnete den Mund noch weiter und fragte dann:

„Wa – wa – was ist das?“

„Ihre Mappe, Herr Schneffke!“

„Mei – mei – meine Ma – ma – ma – ppe? Aber das ist ja gar keine Mappe!“

„O doch. Sie ist freilich ein ganz klein wenig beschädigt, weil sie mit verunglückt ist, aber Sie müssen froh sein, daß wir sie noch gerettet haben.“

„Na, das ist eine schöne Bescherung. Hören Sie einmal, Herr, Herr – Herr –“

„Halt, mein bester Herr Schneffke, nur keine Aufregung. Bleiben Sie in Thionville, oder wollen Sie weiter?“

„Weiter!“

„Wann?“

„Nun jetzt, mit diesem Zug.“

„O weh! Der Zugführer hat ja bereits das Signal gegeben. Eilen Sie gleich zu dieser Tür hinaus!“

Schneffke ließ vor Eile den Hut liegen und sprang hinaus. Kein Coupé war mehr offen und alle Räder in Bewegung.

„Halt! Halt!“ brüllte er. „Ich gehöre noch mit dazu.“

„Zurück!“ rief ihm der Stationschef zu. „Es ist zu spät!“

„Herr Schneffke!“ hörte er da eine laute weibliche Stimme rufen.

Er blickte hin und erkannte Madelon, welche am Fenster stand und ihm ein Taschentuch herauswarf. Er tat einige fürchterliche Sätze, um in ihre Nähe zu kommen, und fragte:

„Ist sie mit unter den fünf Zerquetschten?“

„Wer?“

„Die Gouvernante.“

Da antwortete sie lachend:

„Sie ist nicht zerquetscht. Sie lebt; sie wohnt in Thionville bei Herrn –“

Das übrige wurde von dem Rollen der Räder verschlungen, da der Zug sich gerade jetzt in schnellere Bewegung setzte.

Schneffke blieb stehen und holte Atem.

„Gott sei Dank, sie lebt!“ sagte er. „Sie ist mir nicht verloren. Eine Schickung Gottes vielleicht, daß ich diesen Zug auch noch versäumt habe.“

Er sah sein Taschentuch liegen, ging hin und hob es auf. Es war ihm von dem Springen heiß geworden. Er wollte sich die Stirn abwischen; darum griff er nach dem Kopf, um den Hut abzunehmen. Er hatte keinen.

„Sapperment, wo ist mein Kalabreser?“

Er blickte sich um. Keine Spur von einem Hut.

„Ah! Der ist beim Telegrafisten liegengeblieben.“

Er trat bei dem letzteren abermals ein.

„Was wollen Sie?“ fragte der Mann.

„Verzeihung. Ich vergaß, meinen Hut mitzunehmen.“

„Dort liegt er. Sie haben also doch den Zug versäumt? Seien Sie froh, denn wenn Sie mit fortgekommen wären, hätten Sie wegen des Hutes abermals telegrafieren müssen.“

„Das ist allerdings wahr. Wann geht der nächste Zug nach Metz ab?“

„Neun Uhr dreizehn Minuten, also in beinahe fünf Stunden. Sie können sich die Stadt mit Bequemlichkeit betrachten.“

„Das werde ich tun. Würden Sie die Güte haben, eine kleine Gratifikation dafür anzunehmen, daß ich Sie gleich zweimal belästige?“

Das Gesicht des Beamten erheiterte sich zusehends.

„Eigentlich tue ich das nicht“, sagte er; „aber um nicht unhöflich zu erscheinen, will ich mich bewegen lassen.“

„Sehr verbunden. Ich erlaube mir also, ihnen die Überreste meiner selig heimgegangenen Mappe in aller Ehrfurcht zu verehren. Wenn Sie die Fetzen richtig zusammenkleben und von einem guten Maler sich dann etwas draufmalen lassen, erwarten Sie Kunstgenüsse, von denen Sie jetzt gar keine Ahnung haben. Leben Sie wohl!“

Er hatte dem Telegrafisten das unglückselige Paket unter den Arm geschoben und beeilte sich, zur Tür hinauszukommen. Der Beamte stand ganz steif und blickte nach der Stelle, hinter welcher der Wohltäter verschwunden war. Dann schleuderte er die einstige Mappe in den entferntesten Winkel und fluchte:

„Verdammter Kerl! Komme mir nicht etwa wieder herein! Sonst sollst du sehen, daß ich dich mit dem Stock bearbeite, und zwar mit keinem selig heimgegangenen.“

Schneffke beschloß nun, die fünf Stunden zur Nachforschungen nach seiner ‚Gouvernante‘ zu benützen. Er durchlief Straße auf Straße, er kehrte in allen Kneipen ein, er ging hinaus nach der Unglücksstelle, wo es noch Menschen in Masse gab – es gelang ihm nicht, von der Gesuchten ein einziges Wörtchen zu erfahren.

So nahte die Zeit des Zuges. Es war bereits neun Uhr, und er hatte nur noch dreizehn Minuten. Er lenkte nach dem Bahnhof ein und gelangte dabei in die Straße, in welcher Fritz Schneeberg wohnte. Zwei Damen kamen ihm entgegen. Er blieb stehen. Wahrhaftig! Die eine war seine Gouvernante.

Er eilte auf sie zu, zog den Hut und sagte:

„Tausendelement, Fräulein, Sie leben noch? Ich hörte, Sie wären zerquetscht, und da bin ich vor Schmerz –“

Er hielt inne. Sie hatte einen kleinen Blick auf ihn geworfen, mit der Achsel gezuckt und war dann mit ihrer Begleiterin in das nächste Haus getreten.

Dieses Haus hatte zwei Türen: den eigentlichen Eingang und dann noch eine Glastür, über welcher das Wort ‚Apotheke‘ stand. Diese Glastür war offen, und unter ihr lehnte ein halbwüchsiger Bursche, welcher den Vorgang mit beobachtet hatte. Schneffke trat zu ihm, grüßte herablassend und sagte:

„Haben Sie die beiden Damen gekannt, mein Lieber?“

„Ja“, antwortete der Gefragte, indem er den Dicken neugierig musterte.

„Wer waren sie?“

„Hm!“ brummte der Mensch, indem er sich den Rücken an der Türpfoste rieb.

„Nun, ich denke, Sie haben sie gekannt?“

„Allerdings. Aber – wollen Sie vielleicht etwas kaufen?“

„Ich brauche nichts.“

„Dann gute Nacht!“

Er trat zur Tür hinein und wollte dieselbe zumachen. Schneffke aber griff schnell zu. Er sah ein, daß es besser sei, eine Kleinigkeit zu kaufen, als ohne Auskunft fort zu müssen.

„Halt!“ sagte er. „Da fällt mir ein, daß ich doch ein Bedürfnis habe.“

Dabei trat er in den Laden.

„Womit kann ich dienen?“

„Mit rotrussischem Seifenpflaster und nebenbei mit der erbetenen Auskunft.“

„Für wieviel?“

„Fünf Sous.“

„Schön.“

Während nun der Provisor das Pflaster einpackte, fragte der Maler:

„Wer wohnt hier?“

„Herr Doktor Bertrand.“

„Wer noch?“

„Ich und der Pflanzensammler Schneeberg.“

„Also, Sie kennen jene beiden Damen wirklich?“

„Ja. Hier haben Sie. Ist auf Papier zu streichen, auf die kranke Stelle zu legen und nicht wegzunehmen. Wenn Besserung eintritt, fällt es von selbst herab.“

„Schön. Wer war die blonde Dame?“

„Brauchen Sie noch etwas?“

„Für heute nicht.“

„Dann empfehle ich mich Ihnen. Gute Nacht, Monsieur.“

„Halt! Ich will mir noch ein Viertelpfund gelben Zug mitnehmen.“

„Sehr wohl.“

„Also diese blonde Dame?“

„Ist bei uns auf Besuch.“

„Wie heißt sie?“

„Miß de Lissa.“

„Das ist unmöglich!“

„Ich weiß es nicht anders. Hier ist der gelbe Zug. Wird am besten auf Schafleder gestrichen. Sobald es wirkt und das Loch groß genug ist, zieht man den Eiterstock mittels eines geeigneten Instrumentes heraus.“

„Das kenne ich bereits. Wo ist die Dame?“

„Brauchen Sie noch etwas?“

„Donnerwetter! Meinen Sie, daß ich die ganze Apotheke auskaufen soll?“

„Nein. Aber ich darf mit den Herrschaften nur dann verkehren, wenn sie geschäftlich hier sind.“

„Nun gut. Geben Sie mir eine Tüte Wurmhütchen. Aber sagen Sie mir dabei gefälligst, was die Dame ist?“

„Eine Engländerin.“

„Auch das ist unmöglich. Wer war die andere Dame?“

„Die Frau Doktor Bertrand.“

„Ist die Blonde heute mit dem Zug verunglückt?“

„Ja. Hier sind die Hütchen, Monsieur. Drei auf einmal. Besser aber ist es, Sie nehmen vorher eine Tasse Rizinusöl und nachher eine tüchtige Abkochung von Aloe und Sennesblättern.“

„Wenn ich dies beides nehme, brauche ich jedenfalls Ihre Hütchen nicht. Wie lange wird diese Dame hierbleiben?“

„Ich weiß es nicht. Brauchen Sie noch etwas?“

„Nun wirklich nichts mehr.“

„Macht zwei Franken achtzig Centimes.“

„Sackerment! Teure Erkundigungen! Ich brauche ja diese Medikamente eigentlich gar nicht.“

Dabei legte er das Geld hin. Der Provisor griff zu und sagte dann gleichmütig:

„Warum haben Sie dieselben denn dann verlangt?“

„Um nur mit Ihnen sprechen zu können.“

„Gut. Wenn Sie die Waren nicht brauchen, so will ich sie Ihnen für fünfzig Centimes wieder abnehmen.“

Schneffke riß den Mund auf, starrte den Sprecher eine Weile an und sagte dann:

„Kerl, dich sollte man vergolden! Auf Ehre und Pudding! Wenn ich wüßte, daß du dich dieser Pflaster und der Hütchen gleich selbst bedientest, würde ich auf deinen Vorschlag eingehen; aber vielleicht kann ich diese schönen Sachen selbst noch brauchen. Gute Nacht!“

Er ging, und das war sein Glück, denn er kam gerade noch zur rechten Zeit, in das Coupé zu springen. Keine halbe Minute später setzte sich der Zug in Bewegung.

Auch jetzt hatte er das Glück, ganz allein zu sein. Er streckte sich lang aus und schlief, bis der Zug in Metz hielt. Dort begab er sich in den nächsten Gasthof, wo er übernachtete. Früh fragte er nach der Gelegenheit nach Etain. Die Post war bereits abgegangen, und der Hausknecht meinte, daß es am besten sei, von hier bis Etain zu laufen, da es eine sehr kurze Tagestour sei und man dabei die herrliche Gegend genießen könne.

Schneffke ließ sich verleiten. Er kaufte sich eine neue, kleinere Mappe zum Umhängen und einen Feldstuhl. Mit beiden ausgerüstet, machte er sich auf die Wanderung. Abends spät kam er in Etain an, so sehr ermüdet, daß er sich sofort ein Zimmer anweisen ließ und sich zur Ruhe legte. Er hat niemals einem Menschen von dieser Partie erzählt. Vielleicht war sie so kostbar, daß er selbst den Nachgenuß durch die Schilderung niemandem gegönnt. –

Fritz hatte auf der Unglücksstätte der Gerichtskommission seine Aussage zu Protokoll geben müssen, und dann war er mit den beiden Schwestern und Emma nach der Stadt gefahren. Auf dem Bahnhof hatte sich die letztere von den anderen getrennt, um sich zu Doktor Bertrand zu begeben, welcher seine Frau durch einen Boten von dem Eintreffen eines Gastes benachrichtigt hatte.

Fritz wartete mit Nanon und Madelon, bis der Zug aus Trier anlangte. Sie stiegen in das nächste offenstehende Coupé zweiter Klasse. Da lag ein gelb und rot kariertes seidenes Taschentuch.

„Dieses Tuch kenne ich“, sagte Madelon. „Das wird jedenfalls einen Spaß geben.“

„Wem gehört es?“

„Herrn Hieronymus Schneffke, von dem ich euch erzählt habe. Er ist mit diesem Zug nachgekommen und hier ausgestiegen. Hoffentlich versäumt er die Gelegenheit nicht abermals.“

Aber diese Hoffnung wurde doch zuschanden. Madelon mußte ihm das Tuch hinauswerfen.

„Den Mann muß ich mir betrachten“, meinte Fritz, indem er einen Blick über die Schultern des Mädchens hinausgleiten ließ.

„Ah, den kenne ich“, sagte er.

„Wirklich? Nicht war, der ist köstlich?“

„Ja. Aber ich kann Ihnen sagen, daß er ganz und gar nicht so befangen ist, wie er scheint. Er liebt es, sich für dumm halten zu lassen, ist es aber nicht.“

„Wo haben Sie ihn kennengelernt?“ fragte Nanon.

Diese durfte noch nicht wissen, was und woher Fritz eigentlich war; daher brachte diese Frage ihn einigermaßen in Verlegenheit, doch zog er sich schnell aus derselben durch die Antwort:

„Ich habe ihn während meiner Wanderjahre getroffen. Er war damals auf Studienreisen unterwegs.“

Der Umstand, daß die beiden Schwestern nicht offen über Fritzens Verhältnisse verkehren konnten, war ein Hemmnis der Unterhaltung. Die drei jungen Leute legten sich in die Ecken zurück und warfen einander nur hier und da eine Bemerkung zu.

Aber immer wieder suchte Nanons schönes, mildes Auge den Ulanenwachtmeister. Er hatte heute ein fast nobles Aussehen. Er saß da, gerade wie ein vornehmer Herr, so selbstbewußt. Sie hatte ihn noch nicht in so feiner Kleidung gesehen; es wurde ihr fast schwer, den Blick von ihm abzuwenden.

Madelon bemerkte dies, und mit dem feinen Instinkt, der den Frauen eigen zu sein pflegt, erriet sie, daß das Verhältnis dieser beiden kein alltägliches sein könne.