Глава 2. Искусство буддизма

Основные сведения о буддизме

Из трех мировых, или международных, религий – буддизма, христианства и ислама – буддизм древнейшая и имеет наибольшее число последователей. Христианство и буддизм представляют собой религии спасения. Цель их одинакова, как ни различны пути к ней. Как и Христос, Будда поставил во главе своего учения нравственную работу над самим собой и любовь к ближнему.

Буддизм как религиозно-философская система возник в VI–V веках до н. э. в Индии. Он, несомненно, представляет собой особую религию. Согласно основной концепции буддизма, человек – и только человек – занимает особое место в иерархии всех, в том числе и мифологических, существ, поскольку он один имеет возможность спастись от оков безначальной сансары, то есть стать архатом или буддой (просветленным). Боги не могут достичь этого, для этого они должны родиться людьми.

Сансара означает перерождения, круг перерождений, материальный мир чувств, в противоположность духовному, олицетворяемому нирваной. Нирвана в буддизме рассматривается как высшая цель или состояние за пределами формы и определения, как конечная цель мистического пути[48]. (В японском дзэн-буддизме этому понятию соответствует сатори.)

Буддизм чужд той неопределенности, в которую погружены все движения идей в Индии, готовой к самому широкому синтезу идей[49]. Буддизм – странная, причудливая, «атеистическая» религия. Это – атеизм, направленный на постижение Абсолюта. Абсолют, одно из ключевых понятий в буддизме, в котором практически нет идеи Бога-Творца, означает непостижимую Пустоту, Шунья. Понятие «Абсолют» присутствует также в некоторых других философско-религиозных системах, где оно коррелирует с безусловным, совершенным началом Бытия, свободным от каких-либо условий, сближаемым иногда с идеей Бога.

Буддизм возник как реформаторское движение, направленное против брахманов, индуистских жрецов, с их чрезмерно сложными ритуалами. Характерно, что время его возникновения – это период «брожения», VII–VI века до н. э., когда в Индии возникает множество самых разнообразных школ и течений, некоторые из которых, как буддизм, отрицали Веды. Впрочем, в Индии буддизм навсегда остался чем-то вроде инакомыслия, не случайно он был в конце концов вытеснен за пределы Индии[50].

Главные концепции брахманизма[51], повлиявшие на буддизм с самого начала его возникновения, – это две темы. Во-первых, это Атман и Брахман; отождествление индивидуальной души с Мировой Душой. Вторая тема – это сансара, представление о переселении душ, которое, как полагают, берет свое начало в тайных глубинах народных верований. Впрочем, оно удивительным образом перекликается с аналогичными идеями, встречающимися, например, у древних египтян. Итак, первую тему буддизм отбрасывает, вторую заимствует и развивает.

В брахманизме понятие Брахман представляет собой многослойное понятие. Вначале это священная формула, звучавшая во время жертвоприношения. Постепенно Брахман начинает восприниматься как некая самостоятельная сила. В Упанишадах[52] Брахмана славят как Сущего, как великую космическую и психическую силу.

Понятие Атман относится к субъективной реальности, к «я». Это «я» есть у любого живого существа, у каждого человека, оно теснейшим образом связано и с внутренней жизнью индивида, в то же время оно связывает каждого из них с Вселенной. Тождество Атмана (личного «я») и Брахмана – главная движущая сила брахманской мистики. Здесь присутствует вера в то, что индивидуальная душа, в сущности являющаяся частью Мировой Души, способна вернуться в ее глубины.

В размышлениях индийцев сквозит ужас перед бесконечными перерождениями. Человеку кажется, что он вращается в замкнутом кругу рождений и смертей. Душа, запертая в материальном мире, ищет освобождения, что на санскрите называется мокша[53]. Этот же страх перед круговоротом перерождений присущ не только индийскому мировоззрению. О нем нередко упоминается в текстах античных гностиков[54].

Непременным дополнением к учению о сансаре является концепция кармы[55]. В Ведах карма обозначает главным образом акт жертвоприношения. В Брахманах и Упанишадах карма – это поступок, действие в той мере, в какой они имеют трансцендентное значение. Итак, согласно учению о карме, всякое существо проходит через целую череду существований либо по восходящей, либо по нисходящей линии; оно поднимается или спускается по своеобразной «лестнице Иакова»[56]. Другими словами, согласно этому учению, наше нынешнее положение обусловлено кармой; оно является следствием поступков, совершенных в предыдущих жизнях. Карма, которая играет роль воздаяния по заслугам, воспринимается так же, как непреложный Закон. По словам Анри Арвона, карма – это нечто похожее на засорение механизма в процессе работы (от чего машина в конце концов выходит из строя) или на отложение солей в наших суставах (из-за чего нас с годами начинает мучить артрит). Иначе говоря, это некое бессилие и страдание, возникающие как итог накопления шлаков в результате той или иной деятельности[57].

Специалисты говорят о несовместимости между учениями об Атмане – Брахмане и о сансаре. Это противоречие особенно ощутимо в учении Будды. Как известно, Будда считал, что отождествление индивидуальной души и Мировой Души не решает проблемы перерождений. В этом смысле Будда становится на сторону атеизма и материализма.

В своем учении первые буддийские мыслители утверждают, что никакого высшего существа, то есть Бога, не существует. Асанги, один из буддийских мыслителей V века, говорил: «Живые существа не созданы ни богом, ни духом, ни материей». Последователи Будды убеждены, что перемены в мире не имеют начала, буддисты не признают никаких откровений, никакой мистики. Таким образом, буддизм – это религия без Бога, без откровения, без мистики. И вообще можно ли назвать религией то учение, которое проповедовал Будда[58]? Отрицание Вед с их священной традицией (шрути)[59] освобождает буддистов от необходимости каких-либо жертвоприношений и таинств.

Будда учил: все усилия нужно направить к одной цели – освобождению. В сущности, его учение ограничивается только одной задачей, а именно поисками пути спасения. Некоторые называют буддизм «дисциплиной» (Л. де ла Валле-Пуссен). Действительно, это самоограничение – одновременно и его сила, и его слабость. Вообще говоря, дисциплина легко вписывается в любые религиозные рамки.

Буддизм занимает уникальное место в истории Азии. Никакое другое движение, религиозное или историческое, не сравнится по степени воздействия с буддизмом, без влияния которого не остался ни один уголок Азии. На протяжении своей 2500-летней истории буддийская вера подвергалась преследованиям, конкурировала с сильным конфуцианством в Восточной Азии, видоизменялась под влиянием индуизма и местных религий, например, даосизма в Китае, синтоизма в Японии, религии бон в Тибете.

Пик популярности буддизма приходится на первое тысячелетие новой эры. В Индии он постепенно пришел в упадок. Но получили распространение более поздние обряды и эзотерические школы буддизма.

Буддизм многолик и многообразен. Противоречия и разногласия между последователями учения проявились уже на самых ранних этапах его истории, в сущности, уже после смерти Учителя. Согласно буддийским текстам, уже в начале III века преданные сторонники Будды разделились на восемнадцать школ. В течение веков выделились три большие ветви буддизма: Малая Колесница (хинаяна), Великая Колесница (махаяна) и Алмазная Колесница (ваджраяна).

«Яна» означает «колесница»; на этой колеснице, считается, можно преодолеть поток перерождений и пристать к берегам нирваны. «Малая Колесница» – пренебрежительное обозначение, введенное сторонниками Великой Колесницы. Оно относилось к тем, кто строго придерживался буквы буддийского учения и не пытался расширить его до пределов всеобъемлющей религии. Сами приверженцы ранней разновидности буддизма называют ее тхеравада. Малая Колесница – это преимущественно южный вариант буддизма, она распространена на Шри-Ланке, в Мьянме, Таиланде и отчасти во Вьетнаме.

Великая Колесница – северная ветвь буддизма; она в основном обосновалась в Китае, Корее и Японии. И, наконец, Алмазная Колесница безраздельно властвует в Тибете и Монголии. Эта ветвь буддизма именуется так, потому что предлагает некие магические процедуры, благодаря которым можно достичь высшей, божественной силы, столь же несокрушимой, как и алмаз (ваджра). Это – эзотерический буддизм. В целом необходимо отметить, что одним из решающих факторов успеха буддизма является его способность адаптироваться и развиваться внутри различных культур и их исконных верований.

В Малой Колеснице учение Будды сохранилось в наименее измененном виде, в отличие от махаяны с ее мощным, новым для буддизма этическим учением. К началу нашей эры в буддизме возникло новое движение, которое стремилось к более широкому и более смелому истолкованию учения, а потому именовало себя Великой Колесницей, противопоставляя себя ограниченной Малой Колеснице. Махаяна утверждала, что старый канон не является полным. По мнению ее наставников, прежняя письменная традиция составляла лишь часть учения Будды и предназначалась для широкого круга слушателей, которые в эпоху Гаутамы были еще не настолько зрелы, чтобы воспринять мудрость во всей ее полноте.

Высшая цель Великой Колесницы заключается не в том, чтобы самому вырваться из сансарического круговорота перерождений, – стремление, в сущности, эгоистическое, но в том, чтобы помочь другим достичь освобождения. Идеал махаяны – это не архат (главная после Будды фигура хинаяны), озабоченный только личной нирваной, а бодхисатва, который, дойдя до «порога» нирваны, отказывается в нее войти и остается жить в мире перерождений, чтобы спасти тех, кого он оставил за собой. Последователи махаяны придавали большое значение личной набожности и важной роли бодхисатв. Бодхисатва – букв. «тот, кто стремится к просветлению», потенциальный будда, в отличие от исторического Будды, – означает «достигший просветления (бодхи)»[60].

В настоящее время как будто не сомневаются, что Будда реально существовал. Годы его жизни, как принято считать, – 623–544 до н. э. Впрочем, можно встретить и несколько иные даты. Будда происходил из благородного рода Шакья, правившего в небольшой области на склонах непальских Гималаев. При рождении он получил имя Сиддхартха. Ветвь рода Шакья, из которого происходил Будда, носила прозвище Гаутама, поэтому современники называли его Гаутама Шакьямуни («аскет, отшельник Гаутама из шакьев»). Напомним, что Будда означает «просветленный», это – титульное имя, полученное Сиддхартхой позже от своих приверженцев, после того как он достиг просветления, бодхи.

Принципы искусства буддизма

Искусство буддизма предназначено для того, чтобы напоминать, поддерживать и усиливать вечные истины религии; и его развитие, и стиль могут рассматриваться как неотъемлемая часть религии. Так как конечная цель буддизма – выход за пределы реального мира, достижение нирваны, это требует создания возвышенных образов, более утонченных, чем реальные[61].

Своеобразие буддийского восприятия жизни состоит в мистической составляющей его философии. Буддисты убеждены, что природа вещей – истинная реальность – сокрыта от человека, а чувства и логическое осмысление вводят его в заблуждение. Истинная реальность становится достижимой лишь в процессе мистического опыта. В буддизме махаяны интуитивно предпочтение отдается спасению, а не философскому осмыслению. Для всех буддистов спасение отождествляется с высшим знанием, достижение которого осуществляется в процессе медитативной практики.

Искусство буддизма отводило важнейшее место отражению индивидуального стремления человека к совершенству. Жизнь Будды – здесь главный ориентир: буддизм ставит в центр Бытия – человека, правда человека выдающегося, каким в истории был Будда. Именно поэтому буддийское искусство, по существу, никогда не могло изображать ничего, кроме человеческого образа Будды, со всеми признаками отрешения его от мира[62].

Буддизм использует целую систему подкреплений, или «напоминаний», например, дерево бодхи (индийская смоковница), появившееся в качестве символа от первоначального дерева бодхи, под которым сидел Будда, когда он получил озарение.

В сущности, в эту систему напоминаний включено все, что имеет отношение к буддизму: и канонические тексты, и жилые помещения, и церемониальная утварь, и библиотеки. Все перечисленное работает в доктринальной системе.

Какой-либо образ, многократно повторенный, считался особенно благодетельным. Видимо, с этой целью в храмах создавались тысячи одинаковых статуй или миллионы вотивных ступ[63], высекались рельефные изображения десяти тысяч Будд в пещерных святилищах. Эта тенденция, как считают специалисты, способствовала развитию ксилографии, широко использовавшейся буддистами.

Буддийские произведения могут быть самыми разными (в том числе и по материалу, и по размеру) – от миниатюрных иллюминированных манускриптов до колоссальных статуй и монументальных деревянных конструкций.

Рис. 15. «Отпечаток» ноги Будды.

Почитание реликвий, связанных с жизнью Будды, является неотъемлемой частью всей религии. Весьма популярный объект поклонения – отпечаток стопы Будды, часто колоссальных размеров и покрытый символами. Он стал реликвией, поскольку считается, что Будда в прежней жизни оставил след на этой Земле (рис. 15).

Буддийское искусство – это тщательно выверенное собрание образов и предметов, каждый из которых представляет собой важный символ. Так, изображение бедно одетого наставника выражает мотив аскезы; фигуры сострадательных спасителей передают мотив помощи, на которую верующие рассчитывают со стороны бодхисатв; изображения многоголовых свирепых существ символизируют трудности и преграды на пути спасения. В буддийском искусстве мистические образы и ритуальные предметы нагружены многослойной символикой.

На протяжении всего существования буддизма существенные изменения происходили в буддийском искусстве, что отражало трансформацию многих религиозных концепций. Раскол буддизма на хинаяну и махаяну обусловил фундаментальные изменения внутри вероучения. Хотя все буддисты стремились к одной цели – к окончанию цепи перерождений, но личная вера и вмешательство бодхисатв стали характерной чертой махаяны, и увеличившийся пантеон обогатил служившее им искусство. Буддийское искусство махаяны, отражавшее все более и более проявлявшийся умозрительный и теоретический характер учения, предпочитает изображать небесных будд и бодхисатв. В то время как для тхеравады (или хинаяны) раннего буддизма, известного также как «учение старейших», характерны образы исторического Будды Шакьямуни и его воплощений.

Искусство, которое развивалось вокруг религии, начавшейся с такого скромного события, как индивидуальный поиск смысла жизни, особенно в понимании тхеравады, продолжало отводить важное место изображению сюжетов, иллюстрирующих простую человеческую жизнь, хотя сама личность была совершенно неординарного масштаба. Отметим еще раз, что в буддизме (а это находит свое отражение и в искусстве) существует не культ Бога, которого как такового нет, а культ человеческой личности.

В архитектуре буддизма особое место занимают сооружения, которые сами по себе являются объектом поклонения, – ступа или пагода. Эти сооружения являются центром монастыря в соответствии со своей ролью хранителя реликвий. Остальные сооружения – различные службы, предназначенные для поддержания жизни монастыря (библиотеки, кельи, молитвенные помещения и т. п.).

Рис. 16. Монастырь Тофокудзи в Киото.

Вся эта группа зданий была организована по единому плану, в целом представляющему человека, символа Вселенной. Именно по такой схеме строится, например, знаменитый монастырь Тофукудзи в Киото, в Японии (рис. 16). В Восточной Азии эти здания были окружены стеной и обычно ориентированы по центральной оси главными воротами на юг, за которой стояла пагода, за ней храм, завершали эту линию зал проповедей и задние ворота.

В 1-м тысячелетии очень распространенными были пещерные храмы в скалах. Например, комплекс Бамиан в Афганистане с гигантской скульптурой Будды (взорванной талибами несколько лет назад) и многочисленные пещеры в Китае.

Какова бы ни была архитектурная структура, буддийский культ предполагает ритуальный обход вокруг по часовой стрелке. Выдолбленные в скалах храмы для этих целей использовали специальную тропинку. В Восточной Азии храм постепенно вытеснил пагоду с ее центрального места. Таким образом, пагода оказалась за пределами огороженного центрального пространства, приобретя менее священный и более декоративный вид. И часто для симметрии к одной пагоде пристраивали вторую.

Буддийская ступа

Особое место в тематике и символике буддийского искусства занимает ступа.

Ступа (санскр. «макушка, куча камней, земляной холм») в буддийской архитектуре Индии, Непала, Средней Азии – культовое символическое и мемориальное монолитное сооружение полусферической формы; глинобитное, нередко облицованное камнями или каменное. Ранние ступы представляли собой хранилища реликвий Будды и буддийских святых (реликварии), позднее они превратились в мемориалы в честь событий, связанных с буддизмом. Форма ступы восходит к древним надмогильным курганам, она символически воплощает структуру Вселенной и отождествляется с небесным сводом. Ступа обычно увенчана так называемой дарохранительницей («священная гора», центр Вселенной) со шпилем, унизанным дисками – символами восхождения к божественной вершине Неба. Ступа обычно возвышается на круглой или квадратной платформе под открытым небом, внутри ограды с ориентированными по сторонам света четырьмя воротами, означающими «выходы во Вселенную»; через них проходят религиозные процессии для священного обхода ступы и поклонения ее святыням (рис. 17).

Рис. 17. «Большая ступа». Санчи, Индия. II–I вв. до н. э.

В некоторых странах получили распространение видоизмененные в соответствии с местными архитектурными традициями интерпретации ступы: дагоба, пагода, пранг, субурган. Классическим образцом индийской ступы является самая древняя ступа в Санчи (II–I вв. до н. э.). Форма этого монументального, сложенного из кирпича и камня сооружения, подчиненная выработанным пропорциям и правилам древности, символизирует священную гору Меру. Пронизывающий тело ступы врытый в землю столб (юпа) символизирует ось, проходящую через центр Вселенной, снаружи он подчеркнут как бы венчающими ось, нанизанными друг на друга зонтами (хармики) – небесными ступенями. Значительность и мощь сооружения усилены оградой – символом охраны святыни, отождествляемой со священным деревом бодхи. Перекладины четырех ворот, заполненные рельефными сценами из жизни Будды, оканчивающиеся правильными спиралями, – знак священных буддийских свитков – сутр.

Существует скрытая аналогия между человеческим телом Будды и формой ступы. Ступа может рассматриваться как олицетворение мирового тела Гаутамы: ее разнообразные уровни, или ярусы, квадратные внизу, символизируют многочисленные планы, или уровни существования.

В 1898 году Пеппе близ Пиправы в Тараи была найдена и вскрыта ступа, которая, как оказалось после тщательного исследования, содержала останки Будды. Эта ступа отличалась от других находящихся там ступ размерами и формой. На глубине 10 футов от вершины была обнаружена небольшая разбитая стеатитовая урна, наполненная глиной, в которой оказались шарики, кристаллы, золотые украшения, резные камни и т. п. Отсюда вглубь шла круглая шахта, заполненная глиной и выложенная каменной кладкой. На глубине 18 футов исследователи наткнулись на громадную каменную плиту, которая оказалась крышкой массивного ящика из песчаника. Крышка эта под давлением каменной кладки раскололась на четыре части, но ящик оказался все-таки замкнутым, так как отдельные куски крепко держались между собой благодаря способу крепления крышки. Ящик оказался выдолбленным из твердого мелкозернистого песчаника отличного качества, из массивной глыбы, явно привезенной издалека, так как поблизости такой породы не встречается. Внутри ящика стояла стеатитовая урна с надписью на ней, сделанной древним письмом брахми и на языке магадхи[64]: «Это хранилище останков Возвышенного Будды из рода Шакья есть благочестивое сооружение братьев с сестрами, детьми и женами». Рядом с урной стоял роскошный хрустальный сосуд, наполненный зернистыми звездочками из листового золота. Он был закрыт крышкой с ручкой в форме рыбы. Слева от урны стояла ваза, а перед ними плоский круглый ящичек с крышкой и ручкой; слева от вазы находилась вторая стеатитовая урна большей величины, но без надписи. Все эти сосуды были наполнены до половины украшениями из золота, серебра, драгоценных камней, хрусталя в форме звезд, цветов, фигурок мужчин и женщин, птиц, слонов и т. д., также кусочками листового золота, на которых оттиснуты изображения льва и мистический знак свастики, или крюкообразного креста. В меньшем разнообразии форм подобные же украшения были найдены и в одной буддийской ступе в Бхаттипролу в Декане, где стояли три хрустальных сосуда, но поменьше, чем в ступе Пиправы, хотя похожие по форме. Специалисты, изучавшие ступу в Пиправе, пришли к выводу, что она оставалась нетронутой до 1898 года, так что в подлинности останков Будды не может быть сомнений[65].

Символика буддийского искусства

Некоторые исследователи полагают, что буддийское искусство значительно шире, чем искусство других религий, использует символы и эмблемы, которые обозначают сложные понятия. В целом есть основания полагать, что буддизм представляет собой более абстрактную религиозную доктрину, чем другие системы. Начиная с раннего периода, когда изображали дерево, пустой («уготованный») трон и колесо вместо Будды, учение опирается на символику репрезентации. Например, дерево бодхи является символом бодхи (просветления). Колесо, которое также стало эмблемой как просветления Будды, так и его первой проповеди, представляя момент, когда он останавливает Колесо Закона, присутствует и в позднейших версиях этого события[66].

Важным символом является лотос (чинтамани – «драгоценность, исполняющая желания»), а также ваджра («алмаз»; «гром»).

Важная тема в буддийском искусстве – змеиные цари (нагараджи), так как в Индии с древнейших времен поклонялись змеям, считая их воплощением духов рек и источников. Изображение нагарадж, связанных с темой воды, получило особенно яркое развитие в искусстве раннего буддизма.

Представление о нагараджах соотносится с нагами, персонажами индуистской мифологии, полубожественными существами со змеиным туловищем и одной или несколькими человеческими головами. Считается, что нагам принадлежит подземный мир – Патала, где находится их столица и где они стерегут несметные сокровища Земли. Наги считаются мудрецами и магами, способными менять свой внешний вид. Существуют и нагини, женские существа. Среди наиболее известных нагов – тысячеголовый змей Шеша, поддерживающий Землю. В индийских источниках представление о нагах – божественных змеях – смешивается с представлением о нага – исторических племенах, живших на северо-западе Индии еще до прихода туда ариев. Предполагается, что реальные нага были племенами монголоидной расы, имевшими своим тотемом змею (кобру). Кстати, на северо-востоке Индии есть штат Нагаленд, существует также язык нага.

В качестве иллюстрации к сказанному можно упомянуть известное изображение Шакьямуни, сидящего на троне из свернутых змеиных колец и под капюшонами царя змей Мучалинда (рис. 18).

Рис. 18. Шакьямуни на змеином троне.

Упоминавшийся выше символ ваджра символизирует неисчерпаемость энергии, он представляет абсолютную чистую силу Природы в ее могущественном проявлении и укрепляет тех, кто следует по пути к спасению.

В системе буддийских символов особое место принадлежит предметам, используемым во время медитации для ускорения процесса осознания. В восточноазиатских школах (например, дзэн в Японии) для этих целей используется любой предмет, если он способствует внутреннему сосредоточению. Один из самых замечательных примеров такого рода заключает в себе всего-навсего шесть плодов хурмы, которые представляют возможность верующему самому свободно интерпретировать и анализировать. (Кстати, шесть плодов хурмы – одна из самых излюбленных тем японских художников.) Это то, что в буддизме называется «визуальными наставниками».

Искусство буддизма использует также символику, связанную с животными. О значении змей речь уже шла выше. Лев ассоциируется с Буддой, указывая на его родовое имя «лев из рода Шакья», и эта связь подчеркивается «львиными тронами». Важные смыслы обнаруживает и образ слона.

Влияние индуистского искусства на искусство буддизма проявляется и в образах защитников и воинов, восходящих к древним индийским фигурам плодородия: от стражников, охраняющих двери, до групп по 8 или 12 воинов, стоящих в ряд в соответствии со знаками Зодиака. Во всех индийских религиях богини играли значительную роль, начиная с ведического периода они уступили место мужским божествам. Впрочем, отзвуки древних культов богинь присутствуют и в индийском искусстве, и в искусстве буддизма. Имеются в виду прежде всего чувственные образы, символизирующие плодородие и изобилие, – якши (юноши) и якшини, наиболее известные и часто встречающиеся на резной ограде ступы.

Ко времени появления тантризма, эзотерического буддизма[67], сложилась хорошо развитая иконография женских образов – от скульптурных изображений миловидных дев до сложных многоруких ужасающих видений.

В ваджраяне, буддийской форме тантризма, женщина символизировала мудрость и изображалась как пассивная фигура в паре с мужским божеством – активным партнером, отождествляемым с состраданием.

Среди самых интригующих и вызывающих изумление европейцев изображений – скульптура и живопись, представляющие пары, застывшие в любовных объятиях. Несмотря на живость поз, основная идея, хотя весьма тонко выражена, очень последовательна и логична: для спасения необходимы два качества – сострадание и мудрость. Наделяя мужчину качеством сострадания (упая), а женщину мудростью (праджня), эзотерический буддизм использовал для передачи учения самые элементарные силы Природы и основные инстинкты. Конечная цель в буддизме – устранение неведения – требовала искусного сочетания сострадания и мудрости, чтобы выйти за пределы этого земного мира и преодолеть иллюзии, ослепляющие верующего на пути к абсолютной правде буддизма. Среди величайших произведений буддийского искусства, особенно со второй половины 1-го тысячелетия новой эры, именно женские изображения занимают особое место. Знаменитая яванская Праджняпарамита воплощает такое же соединение мудрости и самоконтроля, какое можно встретить среди прекрасных мужских образов (например, образов Будды периода Гуптов, VII–VIII вв.). Таким образом, можно говорить о том, что искусство буддизма демонстрирует великую способность визуально представлять в высшей степени абстрактные понятия.

Ваджра в ведийской и индуистской литературе – оружие Индры, палица грома; в буддийской литературе – «алмаз, молния», символ прочности и неуничтожимости. В ваджраяне это символ активного начала и сострадания. Учение ваджраяна базируется на представлении, что феноменальный, чувственный мир не нужно считать иллюзорным, как было принято в ранних школах.

Такие эзотерические направления, как тибетский буддизм, не отказываясь от веры буддистов в абсолютную Пустоту, придавали большое значение реальному Миру. Они нашли истину в повседневной жизни и посредством сложных и тайных ритуалов открывали абсолютный смысл в обыденности; целью эзотерических школ было устранить невежество, чтобы открыть свет знания. Эзотерические ритуалы были основаны на убежденности в том, что материальные образы, или сенсорный опыт, могут сделать больше, чем просто указать путь. Настоящее понимание остается личным опытом человека. Такие направления, как чань в Китае и дзэн в Японии, также разделяют подобную убежденность в возможности неожиданного просветления, что сокращает длительный процесс традиционных школ буддизма.

Таким образом, искусство это во многом возникло из намеков на тайну, поддерживающих секретные ритуалы эзотерического буддизма.

Рис. 19. Тибетское Колесо жизни.

Суть буддийского учения о сансаре буддисты символически передают образом «Колесо становления» (Калачакра). Наиболее характерно в этом отношении тибетское Колесо жизни (рис. 19).

В центре колеса (в его ступице) сосредоточены три движущие силы: невежество, желание (или жадность) и пресыщение, представленные свиньей, петухом и змеей. Все они находятся в связи – буквально кусают за хвост друг друга. Ступицу объемлет круг, разделенный на две части – черную и белую. Фигуры белой половины поднимаются вверх, фигуры черной – опускаются вниз. Это изображение кармического движения фигур, совершающих восхождение к более высокому положению, и фигур, которые в ужасе опускаются к более низкому положению.

Далее изображен следующий круг, который разделен спицами колеса на шесть царств сансары. Наверху находятся дева – боги на небесах, пребывающие в роскоши, удовольствиях и благодати. Справа от них изображены асуры, завистливые боги, демоны, обуреваемые желанием достичь верхнего царства. (Символ дерева, корни которого у асуров, а плоды – у дева.) Ниже располагается царство, где обитают голодные духи, или прета. Они – в состоянии вечного голода и жажды. Чего бы прета ни коснулись, все обращается в огонь и нечистоты. В самом нижнем царстве находятся существа, пребывающие в муках: сознание их наполнено болью и страхом, в то время как их поджаривают на огне, замораживают и подвергают ужасной смерти. Это – ад. Слева внизу находится царство животных. Они наделены примитивным сознанием, поэтому и велико их невежество. Постоянные усилия животных направлены на поиски пищи. Последнее царство – царство людей. День за днем они едят и пьют, они рожают детей, болеют, становятся старыми, дряхлыми и умирают. Под деревом – две фигуры: мудрые люди медитируют и размышляют обо всем, что видят. Здесь изображено страдание, которое видел Будда, а также высшая возможность человека размышлять о страдании и избежать его.

Эти шесть царств представляют собой наши различные прошлые и будущие воплощения, которых нельзя избежать, никто и никогда не остается в одном и том же царстве навсегда – даже в царстве богов, поскольку они тоже являют собой те состояния ума, которыми обусловлены наши постоянные превращения.

Для буддистов каждый человек включен как составная часть в непрекращающийся ритм Природы.

В каждом царстве мы видим фигуру Будды, чье учение искусно приспособлено к нуждам населяющих каждое царство существ.

Обод колеса разделен на 12 сегментов, в каждом из которых представлена какая-либо сцена. Сцены изображают переход существ из одного царства в другое и называются нидами. «Колесо сансары» держит в руках страшное существо с тремя глазами, клыками и короной черепов. Это – Яма, Господин Смерти. Это «Колесо» – символическое зеркало. Яма держит его перед каждым из нас.

Образ Будды

По словам Т. Буркхардта, происхождение буддийского искусства от индуистского искусства – это своего рода алхимический процесс: буддийское искусство «растворило» космическую мифологию Индии и трансформировало ее в образы душевных состояний»[68]. Вместе с тем, по его мнению, оно «выкристаллизовало» тончайший элемент индуистского искусства, а именно квазидуховное качество человеческого тела. Именно это, в сущности, главное качество буддийского искусства «отливается» в несравненную формулу в сакральном образе Будды, вобравшем в себя все духовное блаженство, присущее древнему искусству Индии, и именно оно становится центральной темой, вокруг которой вращаются все остальные образы.

Искусство буддизма балансирует между двух миров – духовного и физического – в физической форме, что позволило ему соединить эти миры в искусстве огромной значительности и выразительности.

Таким образом, буддийское искусство выросло на почве искусства индуизма, впитав в себя все его возможности для передачи тончайших нюансов буддийских концептов, отражающих духовную позицию данной религии. Две формы, в которых решается эта позиция, являются здесь главными: тело Будды и лотос. Обе формы заимствованы из индуистского искусства и выражают, каждая по-своему, одно и то же: беспредельный покой Духа, осознавшего самого Себя. Более того, обе формы в буддизме служат опорой духовной реализации. Уже говорилось о том, что буддийское искусство является важнейшей опорой, визуальной опорой буддизма.

Тема Божественного Человека, возведенного на лотосовый трон, является индуистской темой. В первой главе речь шла о ведийском алтаре, воплотившем образ «золотого человека» (Хиранья-пуруши), символа Пуруши, Божественной Сущности в ее аспекте неизменной сути человека. Согласно Ведам, все вещи происходят от Пуруши.

Доктрина буддизма, являющегося, как уже говорилось, своеобразной атеистической религией, отрицает всякую божественность. В отличие от теоцентрических принципов других религий главным принципом буддизма является отрицание, с помощью которого он выстраивает эволюцию, как бы принимая человека и его небытие за отправной момент и создавая пирамиду, вершиной устремленную вниз и безгранично расширяющуюся кверху, по направлению к Пустоте (Шунья). Вершина пирамиды, обращенная вниз, здесь коррелирует с человеком, с человеческим началом. В религиях, строящихся на основе теоцентрического принципа, напротив, символом эволюции является пирамида, обращенная вершиной вверх. В таком типе пирамиды вершина представляет высшую, божественную реальность, являющуюся источником для всего сущего на Земле[69].

Буддизм устанавливает сущность человека – или сущность вещей – только в результате «субъективного» пути, то есть в результате духовного осознания этой сущности. Он отвергает всякое иллюзорное, всякое чисто умозрительное утверждение сверхформальной реальности. Буддизм исходит из того, что всякая мысль об Абсолюте становится недействительной, по словам Т. Буркхардта, вследствие ошибочной перспективы. Поэтому Будда говорит, что его учение не касается источника Мира, или души, и имеет дело только со страданием и с путем избавления от страдания. «Четыре Благородные Истины» буддизма содержат понимание того, что есть страдание и его источник и каковы пути избавления от страдания[70]. Известно, что Будда намеренно уходил от сложных для постижения тем и предлагал сосредотачиваться, с его точки зрения, на главном.

Понятно, почему буддийское искусство, по существу, никогда не могло изображать ничего, кроме главного образа Гаутамы со всеми признаками его отречения от Мира. Характерно в этом отношении известное изображение Будды: лишенный царственных атрибутов и сидящий в позе медитации, Будда держит в левой руке деревянную миску нищего, символ его отказа от внешнего мира; правая рука касается земли, в доказательство власти над ней. Таков «Будда Амитабха в раю Сукхавати»[71].

Необходимо отметить очень характерную деталь: эта аскетическая фигура, напоминающая некоторых древних индуистских предшественников, в конечном счете вбирает в себя, несмотря на отсутствие украшений (являющихся непременным атрибутом индуистских иконографических образов), все солярные силы древнего индуистского искусства. Благодаря своей победе над становлением исторический Будда в действительности интегрировал в себя всю безраздельную полноту существования.

Второй формой изображения Будды является лотос, который также становится главной темой в искусстве буддизма. Вспомним, например, лотосовый трон Будды, который возникает из заводи, как сам лотос рождается в илистых водах. Форма лотоса непосредственным, «безличным» и синтетическим образом выражает то, что человеческая форма Будды обнаруживает в более «личном» и более сложном образе.

Кроме того, эта человеческая форма благодаря своей симметрии и статической полноте приближается к форме лотоса. Изображение сидящего Будды представляет его именно в позе лотоса, являющейся позой медитации. Будду называют «сокровищем в лотосе» (мани падме).

Напомним, что в индуизме лотос символизирует Вселенную в ее пассивном аспекте, в качестве трона или вместилища божественного проявления, тогда как буддизм сравнивает лотос прежде всего с Душой, которая зарождается из темного и бесформенного состояния – грязи и воды – и распускается в свете Бодхи; Вселенная и Душа, тем не менее, соответствуют друг другу[72]. Полностью распустившийся лотос подобен колесу, которое является символом Космоса и Души.

Буддийское предание, которое приводит в своей книге Т. Буркхардт, гласит: когда Будда Шакьямуни поднялся со своего места под деревом Бодхи после длительной медитации, избавившей его от подвластности жизни и смерти, под ногами его расцвели чудесные лотосы. Он сделал шаг в каждом из четырех направлений пространства и, улыбаясь, обратился к зениту и надиру. Тотчас же небесные существа приблизились к нему, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Предание это, несомненно, наделяет Будду вселенскими, божественными чертами, сближая его с божествами. История, как ее излагает легенда, предвосхищает победу буддизма над индуистским Космосом, победу, которая нашла свое отражение в искусстве. Будда часто изображается с сонмом божеств, составляющих его ореол. Считается, что древние индуистские божества покидают свои троны на вечной горе и тяготеют с тех пор, как настоящие спутники, к сакральному изображению Будды. Эти индуистские божества на буддийских изображениях предстают как эфемерные эманации Будды. Несомненно, речь здесь должна идти о сакрализации Будды и его изображений (рис. 20, 21).

Рис. 20. Будда (II век н. э.)

Рис. 20. Будда (V век н. э.)

Принято говорить о позиции относительного иконоборчества, характерного для буддизма и его искусства, что явилось, возможно, следствием проповедей самого Будды, по крайней мере его первой проповеди в Бенаресе, в которой он настаивал исключительно на отказе от страстей и сопутствующих им мыслей. Он запретил возведение памятника (четьи), к которому бы в знак почитания приносились дары верующих в отсутствие Будды. По всей вероятности, ранний буддизм намеренно избегал всяких изображений Будды. Согласно буддийским текстам, вступая в нирвану, Учитель сказал своим ученикам: «Учение и Устав, которые я вам проповедовал, должны стать вашими учителями, когда меня не станет».

Впрочем, буддийское искусство знает образ Будды, завещанный им самим. Полученный благодаря «самоотражению» образ Будды представляет особую категорию и относится к сакральным ценностям. О нем повествуют легенды, в одной из которых говорится о неспособности художников собственными усилиями уловить подобие Гаутамы или постичь его размеры.

Образ Шакьямуни, становясь образцом для других изображений, принял универсальный характер. Тем не менее он сохраняет в большей или меньшей степени сходство с историческим Шакьямуни. Как уже упоминалось, согласно легендам, он завещал свой образ потомству: царь Рудраяна, или Удаяна, послал к Благословенному художников, чтобы написать его портрет. Они пытались всуе уловить подобие Будды; тогда он заверил их, что духовная лень препятствует им в достижении цели, и приказал принести холст, на который он перенес свое подобие. Эта история напоминает христианскую традицию нерукотворного образа[73].

Другая легенда повествует об ученике Будды, тщетно пытавшемся написать портрет Учителя; он не смог уловить правильные пропорции, и каждая мера оказывалась слишком ничтожной. В конце концов Будда заставил его начертить контур своей тени, отраженной на земле.

Важный момент в обеих историях состоит в том, что сакральный образ предстает как отражение самого Будды. Что касается «меры», ускользающей от человеческого искусства, то она, подобно мере ведийского алтаря, соответствует сущностной «форме». Существует некая параллель между буддийским представлением и известной христианской концепцией: в Средние века «подлинная мера» тела Иисуса была передана потомкам запечатленной на колоннах.

Другими словами, личность Будды непостижима для обычного ума и не поддается изображению. Но образ Учителя, который получили буддисты, как считается, есть проявление великого милосердия Будды, который дал в свое время обет не вступать в нирвану, не освободив сначала все существующее от сансары. Адепты буддизма уверены, что невозможно уловить и передать состояние Бодхи, которого достиг Будда, извне, с помощью умственного умозрения или умственного восприятия символов. Они также уверены, что само Бодхи будет светить.

Специалисты говорят о «неизобразительном» характере раннего буддийского искусства. Характерно, что после смерти Будды в течение нескольких веков не было, по-видимому, никаких попыток к изображению Учителя и к почитанию его в известном материальном образе; в этом отношении первые века буддизма представляют некоторое сходство с первыми веками христианства, когда также не знали изображений Христа, Богоматери и т. д. и довольствовались только символами рыбы, ягненка, доброго пастыря, креста и т. д. На барельефах Санчи (II–I вв. до н. э.), которые принадлежат, пожалуй, к самым ранним скульптурным памятникам буддизма, Шакьямуни не изображен в человеческом подобии; его присутствие среди учеников и почитателей обозначено только символами, например, сакральным деревом Бодхи, украшенным драгоценными камнями, или Колесом Закона, помещенным на троне (рис. 22). Здесь опять-таки ощущается параллель с древними символами Христа, например, изображавшимися на дверях; древняя символическая иконография сохраняется вплоть до романского периода (XII–XIII вв.); в таких местах неохотно изображали Христа в человеческом облике, но, с другой стороны, свободно использовались монограммы в форме колеса и Древа Жизни. Символ «уготованного трона» обнаружен также на некоторых византийских иконах.

Рис. 22. Поклонение колесу.

Эволюция буддийских изображений, по мнению специалистов, свидетельствует о различных стадиях художественного воплощения. Так, перемещение плоскостного, живописного образа в образ пластический влечет за собой, с точки зрения адептов буддизма, преувеличенное «овеществление» символа, которое не всегда желаемо. Характерно, что это представление в некоторой степени относится и к христианскому искусству. Представление о том, что живописный образ Будды полнее соответствует сакральному закону, нежели образ скульптурный, вновь появляется в Японии, в некоторых школах буддизма. Отметим, что скульптурные изображения Христа возникают гораздо позже живописных, а в православном искусстве их практически нет.

В «золотом веке» буддизма (период тхеравады) пластический образ Будды, возможно, был излишним; он был несвоевременным в окружении, все еще насыщенном индуизмом. Впоследствии, когда духовное понимание и волевые намерения людей ослабели и когда произошло известное расщепление между помыслами и деяниями человеческими, любое слово благодати, включая сакральный образ, стало уместным и необходимым. (Опять-таки можно обратиться к христианской традиции и той роли, которую играла в ней икона.) В сущности, в этом и состоит основная функция искусства в системе религиозных ценностей.

Важная идея буддизма – идея о том, что жизнь представляет собой этап неумолимого процесса, идущего к перерождению в «чистой Земле» – Амитабхи – или к окончательному перерождению в нирване (в соответствии с учением хинаяны). Эта вера в неизбежность запечатлена либо в безмятежной улыбке Будды, отразившей уверенность в окончательном освобождении, либо созданием многократно повторенных одинаковых образов, таких как рельефы десяти тысяч Будд.

В Восточном Китае находится Пещера Десяти Тысяч Будд. Это один из многих храмов, вырезанных по берегам реки Хуанхэ, известных как Пещеры Лунмэнь. Этот храмовый комплекс был создан в 680 году, в ранний период Танской династии. Он представляет собой квадратную пещеру, стены которой покрыты тысячами крохотных барельефов, вырезанных из серого известняка (рис. 23).

Существующие школы буддизма по-разному представляют образ Будды, что является отражением их доктринальных расхождений. Так, хинаяна не придает статуям и изображениям Будды некоего мистического значения, что характерно для искусства махаяны. В хинаяне статуя скорее служит для напоминания об учении и дает адептам возможность воздать честь Будде.

Рис. 23. Пещера Десяти Тысяч Будд (Китай)

Определенные изменения происходят и в искусстве эзотерического буддизма – ваджраяне. Первое влияние эзотерических идей можно увидеть уже в ранних изменениях, которые произошли с образом исторического Будды Шакьямуни. В первые века новой эры приверженцы махаяны уже не акцентировали роль Будды как исторической личности, основателя учения и образца поведения для верующих. Его фигура стала восприниматься как одно из многочисленных воплощений космического Будды. Как знак такого изменения можно рассматривать появление гигантских изображений Будды – еще один пример движения к трансцендентному восприятию личности Будды.

Такие символы, как дерево Бодхи и Колесо Закона, определенные позы и жесты, были одинаково важны для обеих школ, но акцент махаяны на трех мирах – Земле, Небе и высшей сфере – оказал влияние на стиль и характер многих изображений. (Это одна из версий концепции трилока, то есть представления о трех мирах.) Махаяна трактовала в более абстрактной манере роль Шакьямуни как проявление высшей надмирной силы. С позиции приверженцев махаяны Будда является надмирным, трансцендентным существом изначально и сущностно. Трансцендентные образы в искусстве махаяны представляли Будду более отдаленным от земной реальности и приближенным к небесной сфере, первопричине всего. Эти различия подчеркивались и окружением, состоящим из бесчисленных спутников и летящих фигур, создающих атмосферу небесного великолепия.

Вообще по мере продвижения буддизма в Восточную Азию образ Будды становился все более великолепным внешне, однако внутренняя чувственность и даже эротизм, отличавшие индийские произведения, уменьшились.

Сутры «Аватамсаки», религиозное содержание которых стало краеугольным камнем доктрины махаяны (а впоследствии и некоторых школ китайского и японского буддизма), говорят о вселенской реальности Будды. В сутрах неустанно проводится мысль о взаимосвязи и взаимопроникновении всех вещей. В любой пылинке содержится целая Вселенная, и каждая пылинка – это Будда, каждая пора кожи которого свидетельствует о зарождении и исходе всех миров.

В сутрах «Аватамсаки» вселенская реальность Будды представлена в образе башни Будды будущего – Майтрейи, который сопоставляется с абсолютным Миром дхармы или с космическим Телом Будды. Согласно описанию, приведенному в сутре, в этой башне «все предметы расположены таким образом, что разделенность перестает существовать и они сливаются друг с другом, но при этом не утрачивают своей индивидуальности, ибо в каждом из них отражается образ поклоняющегося Майтрейе. Это происходит повсеместно за счет всеприсутствующего взаимоотражения образов»[74].

В дальнейшем Будду стали отличать определенные атрибуты, например, особым способом сплетенные пальцы или такие уникальные знаки, как выпуклость на темени (ушниша), обозначающая чрезвычайную степень его ментальных сил; урна (третий глаз); завитки волос и отметины на подошве в виде лотоса и колеса. Вообще художники старались в общем следовать указаниям буддийского канона, передавая в изображениях Будды его ушнишу и урну, оттянутые мочки ушей, восседание его на «львином» престоле[75] и т. д., но они давали вместе с тем известный простор своей фантазии и художественному вкусу, следуя в то же время общим приемам классического искусства. Так, воспроизводя возвышение на голове Будды (ушниша), они придавали ему более естественную форму волосяного шиньона и изображали волосы красиво вьющимися, а не строго, согласно канону, составленными из мелких шишкообразных завитков (впрочем, встречается и такой тип). Но они следовали неизменно традиции в том, что не изображали на Будде никаких украшений и не влагали в его руки никакого предмета, кроме (в некоторых случаях) милостынной чаши. Отвислые мочки ушей Будды объясняют тем, что знатные индусы того времени любили украшать себя всевозможными драгоценностями – ожерельями, цепями на груди, браслетами на руках и ногах, диадемами и коронами на голове, наконец, массивными серьгами и кольцами в ушах, постепенно расширявшими отверстия в ушных мочках. Но Будда отбросил всякие украшения, вынул и серьги из своих ушей, вследствие чего его ушные мочки, как считают, должны были отвиснуть.

Адепты буддизма (как и индуизма) различают божества по кругу их деятельности, наиболее популярные имеют общепринятый набор атрибутов, поз и жестов. С образом исторического Будды, Шакьямуни, связано несколько жестов, таких как знак передачи учения (дхармачакра-мудра), когда две руки лежат на коленях – в позе медитации, а когда одна рука поднята и повернута ладонью вперед – это жест утешения и защиты. Наиболее необычная, но и широко распространенная поза, с опущенной к земле правой рукой, символизирует момент просветления.

В изображениях божеств, как правило, присутствуют определенные предметы-символы, как ваджра, или небольшая ступа, в короне Майтрейи, то есть Будды грядущего Мирового Порядка. Некоторые из атрибутов, например цветок лотоса, могут принадлежать нескольким божествам, так же как и различные жесты рук.

Часто в композицию прямо под фигурой Будды включается Колесо Закона, что продолжает более раннюю символическую традицию, восходящую к индуизму. Изображения могут включать различные эпизоды из жизни Будды. Хорошо знаком образ полулежащего Будды – изображение его окончательного триумфа (паринирвана). Другие эпизоды, которые отражают восемь ключевых событий жизни Будды, также могут составлять единичные или групповые композиции. Речь идет о встрече Шакьямуни с болезнью, смертью, отшельником-аскетом; отречение принца от трона; его медитация в лесу, чудо в Сарасвати, первая проповедь в Бенаресе.

Легенды упоминают еще об одном, менее значительном эпизоде, однако воплотившемся в очень известный и почитаемый образ. Легенда гласит: некоторое время спустя после того, как Будда достиг просветления, он взошел на небеса, чтобы проповедовать перед 33 божествами; убитый горем в результате его отсутствия царь Удаяна приказал изготовить статую Будды из сандалового дерева, которую он показал Будде по его возвращении. К несчастью, этот образ не сохранился, но, очевидно, он был самым ранним портретным изображением Будды. С течением времени событие и образ, известный как Будда Удаяна, стали почитаться священными, они приобрели большую популярность, особенно в Восточной Азии. Эта скульптура изображает Будду в полный рост с поднятой правой рукой в жесте утешения, его одежда покрыта характерными волнообразными складками, в чем некоторые специалисты усматривают результат воздействия индийской скульптуры.

Божественные будды махаяны, называемые дхьяни-будды (будды созерцания), господствуют над десятью направлениями пространства: восемью направлениями розы ветров и двумя противоположными вертикалями. Физическое пространство здесь является образом пространства «духовного»: десять направлений символизируют основные аспекты, или качества, Бодхи; центр, из которого эти десять направлений излучаются и с которыми они в принципе идентичны, – невыразим. Поэтому божественные будды суть духовные проекции единого Будды Шакьямуни. В результате они представлены как возникающие из его головы – и в то же время это прообраз всех воплощенных будд. Каждый будда неизбежно «содержит в себе» всю природу Будды, проявляя более акцентированно тот или иной аспект: «один будда становится несколькими, а несколько – одним»[76].

С одной стороны, многочисленные дхьяни-будды соответствуют разнообразным духовным позициям Шакьямуни, с другой – Шакьямуни как таковой неотделим от духовного космоса, который они составляют. Полагают, что он является воплощением Будды Вайрочаны, который расположен в центре космической розы и чье имя – «Тот, который распространяет свет во всех направлениях».

С другой точки зрения, он воплощает Будду Амитабху (Всесострадательного), который властвует над западным направлением и в качестве своего спутника, или аналога (или эманации), имеет бодхисатву Авалокитешвару, известного на Дальнем Востоке под своим даосским именем Гуань-Инь, или Каннон.

С образом Будды постепенно сближаются – по своим признакам и атрибутам – изображения бодхисатв, имеющих сходство с классическим типом Шакьямуни, от которого они отличаются только соответствующими приметами; их можно идентифицировать также с помощью жестов и мудр, однако те же жесты являются в то же время характерными особенностями различных поз или различных этапов учения.

Считается, что бодхисатвы господствуют над десятью направлениями пространства, впрочем, они так же неисчислимы, как песчинки Ганга, говорят сутры[77], и каждый из них управляет тысячами миров.

Таким образом, основной образ Будды, сидящего на лотосе и окруженного сиянием, допускает бесконечные изменения.

Согласно символической традиции, развитой в некоторых теократических школах махаяны, беспредельное сострадание Будды присутствует в мельчайших частицах Вселенной в форме столь же многочисленных бодхисатв на лотосовых тронах. Та же идея бесконечно выражаемого проявления нашла свой выход в некоторых классических изображениях буддийского рая, где многочисленные будды и бодхисатвы, аналогичные друг другу, покоятся на лотосе, возникающем из божественной заводи или цветущем на ветвях великого дерева.

Эта плеяда будд, по словам Т. Буркхардта, как бы компенсация отсутствия «теории» в подлинном смысле слова, то есть в теоцентрическом видении Мира.

Традиционный образ Будды основывается до некоторой степени на каноне пропорций, а отчасти – на изображении отличительных признаков тела Будды, выведенных из священных писаний.

Так, диаграмма пропорций, используемая в Тибете, представляет очертание фигуры, заключенной, кроме головы, в прямоугольник, который отражен в прямоугольнике, обрамляющем голову; подобным же образом очертание грудной клетки, измеренной от уровня плеч до пупа, проецируется в пропорционально уменьшенном масштабе внутри прямоугольника, окаймляющего лицо (рис. 24).

Рис. 24. Диаграмма пропорций «истинного образа» Будды.

Размеры на нисходящей шкале регулируют высоту торса, лица и сакрального выступа на макушке головы. Пропорции, предписанные в этой диаграмме, которая может иметь варианты, обеспечивают статическое равновесие образа в целом и впечатление непоколебимого покоя.

Характерно, что Будда здесь сидит в позе «лотос», которая традиционно считается священной. Эта поза, воспроизводящая очертания пирамиды, как верят адепты, в наибольшей степени (как и сама пирамида) обеспечивает концентрацию энергии.

Уже говорилось о скрытой аналогии, существующей между человеческим образом Будды и формой ступы с ее разнообразными уровнями и ярусами. Та же самая иерархия отражена в меньшем масштабе и в человеческом образе Будды, чей торс подобен кубической части ступы, тогда как голова, увенчанная выступом «природы Будды», соответствует куполу, завершенному пинаклем[78] (то есть ушнишей).

Жесты рук ведут свое происхождение от канона мудр, унаследованного буддизмом от индуизма. В целом символизм жестов основан на том, что правая рука вполне естественно соответствует активному полюсу Вселенной, или души, тогда как левая рука представляет пассивный, или воспринимающий, полюс. Эта полярность является полярностью Пуруши и Пракрити, Неба и Земли, Духа и души, воли и чувства и т. д. Поэтому связь положений обеих рук может в одно и то же время выражать основной аспект учения, состояние души и фазу, или аспект, Космоса.

Образ Будды запечатлевает некоторые из его личностных характеристик, тщательно охраняемых традицией; эти характеристики, по словам Т. Буркхардта, наносятся на иератический тип, общая форма которого более или менее определена, или зафиксирована, и присуща более природе символа, чем портрета[79]. Таким образом, в образе Будды соединились черты исторической личности и характеристики, присущие сакральному типу. Любопытно, что в глазах представителей Дальнего Востока, воспринявших образ Будды из Индии, этот образ всегда сохраняет определенные индийские этнические черты, даже если китайские или японские реплики выдают монгольское происхождение.

По мнению специалистов, изображение с чертами монголоидного типа никоим образом не умаляет подлинной выразительности и религиозного смысла образа, совсем наоборот: его выражение невозмутимого покоя, статической полноты и безмятежности усиливается этим сочетанием черт разных народностей. Образ Будды, таким образом, сохраняя в своей основе исконные индийские этнические черты, как бы выходит за пределы одного этноса, приобретая наднациональные характеристики. В этом есть нечто подобное магической связи, которая устанавливается между верующим и сакральным изображением: верующий как бы проецирует на него то ощущение, то чувство, которое вызывает в нем сакральный образ. Подобное воздействие на верующего оказывает, например, христианская икона.

Еще один образ Будды, заслуживающий отдельного упоминания, – коронованный Будда. Впервые он появился в Индии после периода Гуптов (VII или VIII в.) и стал популярен в Центральной Азии благодаря тенденции махаяны представлять Будду как небесного владыку.

Новый толчок развитию индийского искусства дало искусство греческое. Уже в постройках ирано-индийского стиля заметно эллинистическое влияние, например, в изображениях кентавров, гиппокампов, форм в виде сирен с рыбьим хвостом, даже Силена и Геракла. Но в полной мере оно проявилось в Гандхарском царстве, в Северо-Западной Индии, особенно во II–IV веках н. э.[80], хотя сюжеты, воспроизводимые ими, почти исключительно индийские и буддийские.

В гандхарской скульптуре прослеживаются различные влияния – греко-римское, среднеазиатское и буддийское. Некоторые авторы полагали, что гандхарские скульптуры были изготовлены эллинизированными индийцами, другие авторами работ считали даже римских мастеров. В скульптуре Гандхары очень рано появляются изображения Будды в образе человека[81]. До этого, как считают, Будда изображался преимущественно различными символами, среди которых наиболее часто встречающимися являются колесо, трон, дерево бодхи и т. д. Несомненно, греко-римское влияние явно ощутимо в памятниках гандхарской школы, но все же, по словам некоторых искусствоведов, гандхарский скульптор имел сердце индийца и руки грека. И тем не менее специалисты полагают, что речь идет о возникшем и развивавшемся в течение относительно длительного периода греко-буддийском искусстве. Основой его были тесные контакты буддийской Индии с эллинистическим миром.

Значение эллинистического влияния на скульптуру гандхарской школы, как утверждают некоторые специалисты, зачастую преувеличивается. Его результат, возможно, отразился только в тенденции к натурализму, чуждому восточной традиции. Натурализм действительно угрожал подавить сакральность изображений, но вскоре его наступление было приостановлено. С этого времени натурализм продолжал существовать только в пределах строго традиционных рамок основы, в форме утонченного богатства линии или поверхности, оживляющих произведение в целом, отнюдь не нарушая его сущностного качества. Эллинистическое влияние слегка сдвинуло художественный план выражения, не изменив его сущности. Местные тенденции, на которых основывалось гандхарское искусство, оказались сильнее западного, эллинистического влияния. Хотя сам факт западного влияния на буддийское искусство чрезвычайно интересен. Так, любопытно, какие изменения претерпело изображение Будды в гандхарской школе: одежда Будды очень напоминает тогу патриция; божественный ореол, непременный атрибут изображений, превращается в какой-то каменный диск, мало связанный с общим замыслом[82].

Дверью, через которую вошел эллинизм, явился, очевидно, философский характер буддизма в его мировосприятии.

Греческий тип лица Будды заметно отличается от других индийских изображений. Однако и ему придаются некоторые характерные черты: выпуклости на черепе, особая, как некоторые считают, «прическа» (ушниша), блестящий кружок между бровями (урна, третий глаз), неправдоподобно длинные руки (в положении стоя ладони достигают колен), плоские ладони и ступни.

Считается признанным, что буддийская скульптура никогда не изменяла своему первоначальному идеалу. Перед нами лицо с гармоничными чертами, длинные ресницы защищают глаза от зрелищ призрачного мира, и кажется – Будда ушел в себя, погружен в сосредоточенное созерцание; он продолжает размышлять над учением и наставляет учеников через свое зримое изображение. Облик Будды не похож на образы индийских богов с их пышными телами, богатыми украшениями и причудливыми позами. Напротив, художники с самого начала придерживаются правила, ставшего затем традицией, что Будду следует изображать скромным, сдержанным, серьезным.

Итак, сакраментальная функция образа Будды обусловлена тем, что этот образ увековечивает присутствие самого Будды и представляет в известном смысле необходимое дополнение доктрины, составленной из чистых отрицаний. Так, изображение Будды, сидящего в позе лотоса, с полузакрытыми глазами и улыбкой на устах представляет Учителя, погруженного в состояние глубокого созерцания и полного величавой отрешенности. Покой, который выражает статуя Будды, – это особый покой; его лицо обращено не к миру страдания, а к будущему «освобождению» и к нирване.

В искусстве каждой религиозно-философской традиции, таким образом, возникает и по-своему решается проблема отображения высшей, трансцендентной реальности. Буддийская религия, несмотря на то что ее основатель не одобрял создания образов и проповедовал отказ от материальной собственности, приобрела богатейшую в мире и самую разнообразную систему визуальной поддержки.

Вообще в буддизме ощущается сильное влияние индуизма, что обусловливает широкое использование в махаянской иконографии символов, которые в индуизме ассоциируются с различными божественными аспектами, включая, например, божественные орудия, подобные ваджре, и даже преумножение голов и рук у отдельно взятого божества.

С другой стороны, возможно также, что индуистская иконография находилась под влиянием буддизма, поскольку ее антропоморфизм был развит после укрепления позиций буддизма в Индии.

Символика буддийской мандалы

Возникший на индийской основе буддизм усвоил из индуизма понятие «мандала» и передал его своим более поздним продолжениям, прежде всего разным вариантам северного буддизма (махаяна, хинаяна, ваджраяна, тантризм) в Тибете, Центральной Азии, Монголии, Китае, Японии.

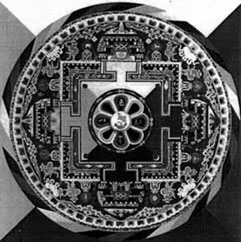

Мандала – один из основных сакральных символов в буддийской мифологии; ритуальный предмет, воплощающий символ; а также геометрический знак необычайной красоты и сложной структуры. Живописные буддийские мандалы демонстрируют двухмерный способ передачи всех тонкостей буддийского миропредставления.

Наиболее характерная схема мандалы представляет собой внешний круг с вписанным в него квадратом; в этот квадрат в свою очередь вписан внутренний круг, периферия которого обозначается обычно в виде восьмилепесткового лотоса или восьми членений, сегментирующих этот круг. Квадрат ориентирован по сторонам света, связанным к тому же с соответствующим цветом примыкающего изнутри пространства квадрата. (Так, в мандале в системе тибетского ламаизма север – зеленый, восток – белый, юг – желтый, запад – красный; центр соотносится с голубым цветом, хотя в данном случае цвет мотивируется прежде всего объектом, изображаемым в центре.) Посередине каждой из сторон квадрата находятся Т-образные врата, продолжающиеся вовне, уже за пределами квадрата крестообразными изображениями, иногда ограниченными малыми полукружиями. В центре внутреннего круга изображается сакральный объект почитания – божество, его атрибут или символ, метонимически используемый в ритуале, особенно часто ваджра в разных вариантах – одинарном, двойном, тройном и т. д.

Изображения мандалы, как правило, многочисленны, иногда их стремятся воспроизводить в возможно большом количестве экземпляров и помещают в разных местах, признаваемых сакральными, например в храмах, на холсте, на жертвенных блюдах. Мандалы изображаются живописно; изготовляются из камня, дерева, металла, глины, песка, теста и др.[83]

Наиболее универсальна интерпретация мандалы как модели Вселенной, «карты Космоса». Космологическая интерпретация мандалы предполагает, что внешний круг обозначает всю Вселенную в ее целостности, очерчивает границу Вселенной, ее пределы в пространственном плане, а также моделирует временную структуру Вселенной. В этом внешнем кольце нередко изображаются 12 символических элементов – нидан, выражающих 12 соотнесенных друг с другом причин, звеньев цепи «взаимозависимого происхождения», вызывающих и обеспечивающих непрерывность жизненного потока. Эти 12 нидан на мандале моделируют бесконечность и цикличность, «круг времени», в котором каждая единица определяется предыдущей и определяет последующую. Изоморфность основных частей мандалы и так называемой калачакры – «колеса времени», высшего и наиболее сокровенного из четырех направлений ваджраяны, – также актуализирует временной аспект мандалы. Наконец, внешний круг мандалы вообще соотносится с календарными и хронологическими схемами северного буддизма и всей Центральной и Юго-Восточной Азии (рис. 25).

Рис. 25. Мандала.

В Тибете и Монголии мандала рассматривается как место обитания божества или божеств. Прецедент нисхождения божества имел место, согласно преданию, в VIII веке, когда Падмасамбхава – основатель буддийского тантризма, которому приписывается и изготовление первой мандалы, нуждавшийся в божественной помощи, сооружал мандалу и вставал на семидневную молитву, после чего божество спускалось в центр мандалы и совершало то, ради чего оно призывалось. Этот мотив движения божества сверху вниз, с Неба на Землю, в центр мандалы вводит вертикальную координату в структуру мандалы, хотя эта координата обнаруживается и актуализируется как основная только во время ритуала. Движение по вертикали, как и его последний, завершающий этап – божество в центре мандалы, связывается с другими символами вертикальной структуры Мира – Мировой Осью, Древом Мира, ритуальным сооружением.

Таким образом, мандала – это «план» Вселенной, сведенной к своим простейшим структурным началам, но это также и средство коммуникации с божеством: одновременно идеограмма Космоса и икона.

Как отмечают специалисты, мандала, безусловно, имеет признаки художественного произведения, а иногда и перерастает в него. Но в отличие от чисто художественного творения мандала принадлежит религии.

В тибетской традиции мандала тесно связана с «песочной живописью», которая, впрочем, встречается и у других народов. В прошлые времена в Тибете мандалы строились из мелких полудрагоценных камней: бирюзы, яшмы, малахита, жемчуга, кораллов с их яркими естественными красками. Сейчас большинство монастырей, практикующих тантрические ритуалы, создают мандалы из однородного мелкого песка.

Структура и цветовое решение песочных мандал, а также последовательность их построения описаны в особых текстах, которые монахи выучивают наизусть. Таким образом, песочные мандалы создаются в рамках тантрических ритуалов. Перед тем как приступить к сооружению песочной мандалы, монахи проводят целый ряд подготовительных ритуалов, направленных на очищение платформы, благословение инструментов и цветного песка. Любопытно, что нанесение песка начинается от центра к периферии. Построение большой мандалы занимает около десяти дней. Работая над мандалой, монахи должны постоянно пребывать в медитативном сосредоточении.

Мандала просветленного божества живет ровно столько, сколько длится соответствующий ритуал. Ее не оставляют в музее, как экспонат, поскольку ее главное назначение состоит в том, чтобы служить основой для медитационной практики. Как только практика завершена, мандала должна быть разрушена. Разрушение мандалы – особый ритуал, смысл которого состоит в подчеркивании непостоянства всего Сущего и цикличности Бытия. Прежде чем разрушить мандалу, монахи должны попросить просветленных божеств, которые на протяжении всех этих дней пребывали в песочном дворце, вернуться в свои небесные обители.

Мандалы – космические диаграммы удивительной сложности и красоты. В мандале представлено деление пространства по четырем сторонам света и соответственное расположение божеств, а центр занимает главное божество – Вайрочана (букв. «сияющий»), важнейший космический Будда. Важную роль в мандале играют цвета и всевозможные символы, передающие элементы схемы Мироустройства.

Эзотерическое искусство буддизма ориентируется прежде всего на геометрический порядок. Пантеон выстроен по типу геометрической структуры сетчатой мандалы или ее скульптурной аналогии, которая также следует определенному порядку.

В одной мандале, отражающей устройство Вселенной, может быть до тысячи образов, расположенных в соответствии с правилами универсальной гармонии. В сущности, вся система буддийских представлений о мироздании может быть передана в одной мандале.

В своем изображении духовного космоса буддийские мандалы придерживаются вековой композиции раскрытого лотоса, напоминающего о множественности проявлений ведического Агни (Огня).

Буддийская танка

Танка (тиб. «свиток») являются иконографическими образами, используемыми в качестве визуальной опоры в различных религиозных практиках тибетского буддизма. Танка (танкха) – характерный вид буддийского искусства, своими корнями связанный с индуистским искусством. В Древней Индии существовал особый вид портретной живописи – пата, выполнявшейся на специальной ткани (касая, внешняя одежда монаха).

Материал, используемый для танка, – это льняная или хлопчатобумажная ткань, а иногда и шелк для особо важных изображений. В живописи танка в качестве пигментов используются минералы, например малахит или киноварь, а также некоторые краски, приготовленные из растительного сырья. Они смешиваются с животным клеем и желчью, чтобы сделать танка более стойкой. В некоторых случаях танка – это живопись золотом. После окончания работы танка вшивается в парчовое обрамление. После этого совершается обряд освящения танка, который в тибетском буддизме проводит опытный лама.

На танка обычно изображают будд, бодхисатв, иллюстрируют жития святых и великих учителей. Танка бывают разными по размеру: от нескольких квадратных сантиметров до нескольких квадратных метров. Большие танка исполняют целые группы мастеров, и на работу уходят многих месяцы и даже годы.

На севере Индии особой популярностью и известностью пользуется танка «Белая Тара»[84]. (Впрочем, там же известны и танка «Зеленая Тара».) Белая Тара узнаваема по таким атрибутам, как белый цвет тела, семь глаз, три из которых расположены на лбу, а еще четыре – на ладонях и ступнях. Таким образом, как считается, она видит всех живых существ на всех локи (то есть во всех измерениях бытия). Изображение Белой Тары включено составной частью в систему известной практики, целью которой является обеспечение долголетия и устранение несчастий. С точки зрения буддийской доктрины, ценность обретения долгой жизни не в эгоцентрическом упоении собой, но в возможности иметь достаточно времени для совершенствования на духовном пути.

В прошлые времена этот вид живописи был широко распространен в Тибете. Но сейчас эта традиция угасает в самом Тибете. Самобытные тибетские стили танкографии и пластики ритуальной скульптуры на грани исчезновения, поскольку не находит официальной поддержки буддийское искусство. Буддийский мир Северной Индии в значительной мере взял на себя миссию сохранения исчезающих в соседних регионах художественных традиций. Часть тибетцев, вынужденных покинуть родину после 1959 года, осели неподалеку от Дхарамсалы в Северной Индии. Работающие здесь известные танкописцы четко определяют свою миссию: сохранение уникальной тибетской культуры в изгнании.

Литература

Арвон Анри. Буддизм. М., 2005.

Буркхардт Т. Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы. М., 1999.

Ермакова Т. В., Островская Е. П. Классический буддизм. СПб., 1999.

Категории буддийской культуры / Ред. – сост. Е. П. Островская. СПб., 2000.

Пишель Р. Будда. Его жизнь и учение. Ростов-на-Дону, 2004.

Фишер Р. Искусство буддизма. М., 2001.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ