5

Бокин и Сергунька жили во втором флигеле нашего дома. Родители их были людьми интеллигентными. Отец Сергуньки (а, может быть, он был его отчимом, точно мы не знали) — известный в своё время историк Тихомиров; мать тоже имела отношение к научной сфере, связанной с институтом истории. Отец Бокина — врач Проскуряков Владимир Андреевич, внешне похожий на Дон Кихота, а мама — медсестра Валентина Михайловна, низенькая, пухленькая, маленькая. Если уж и дальше искать сравнения, то похожа она была на Санчо Пансу. Был у Бокина старший брат Андрей, в те годы с нами и не общавшийся. В нашем же доме, только в первом флигеле жила ещё одна семья все того же Владимира Андреевича Проскурякова, состоявшая из его бывшей жены Зои Александровны — дамы высокой и сухощавой, несколько манерной, и взрослых детей его — сына Саши, слепого Игоря и дочери Галины. Игорь занимался математикой и позднее стал доцентом, а потом и профессором математического факультета МГУ, женился на слепой женщине, имел детей. С Горбатки семья Игоря переехала в высотное здание МГУ на Воробьевых горах. Владимир Андреевич, как выяснилось со временем, имел и ещё одну семью, самую молодую — жену и сына. Все семьи дружили, ходили в гости друг к другу. Самая молодая жена появлялась со своим сыном на Горбатке и заходила к Валентине Михайловне. Валентина Михайловна ходила к Зое Александровне, Зоя Александровна — к Валентине Михайловне. А Владимир Андреевич скреплял всю эту сеть своих семей неунывающим нравом своим и присущим ему беспечным и врождённым тактом. Он писал и написал книгу, название которой примерно такое: «Советы, как лучше прожить жизнь». Когда книга была издана, автор дарил её жителям нашего дома, и все с интересом воспринимали советы врача и доброго соседа.

У Проскурякова Владимира Андреевича и Валентины Михайловны была отдельная квартира (№8) на втором этаже с окнами во двор. Был кабинет, где принимал он как психотерапевт своих пациентов, была прекрасная библиотека. Домой своих книг он никому не давал, но разрешал нам брать любую книгу с полки, смотреть и, если была возможность, читать прямо у него на квартире. Детских книг было не очень много, но существовало две очень интересные для нас книги. Одну мы называли «Серебряная книга», а вторую— «Золотая книга». Состояли они из соединённых под одним переплётом детских книжек одинакового размера, с картинками. Были там книжки Чуковского, Маршака, вплетены были книжки со сказками Пушкина, стихами русских поэтов; разными рассказами и историями. Особенно любила я смотреть и читать толстенную и очень тяжелую «Серебряную книгу», гладить её узорчатый парчовый переплёт, запоминать шутливые стихи и загадки, в ней собранные. В квартире Проскуряковых вместе с Бокином и Сережей, а иногда и с Наташей Рагозиной (девочкой года на три-четыре моложе нас), которая жила в квартире №7 и была внучкой врача Ивана Петровича Борисова, мы играли в жмурки, завесив окна тяжёлыми шторами. Но самым интересным занятием на протяжении двух-трех лет стал для нас кукольный театр. Здесь все было сделано нами самими — и куклы, и декорации, и красивый занавес, сшитый из пёстрых лоскутов крупных размеров, и афиши, и программки отдельных спектаклей. Пьесы мы тоже составляли сами, комбинируя их тексты из отрывков пьес, из стихов и всякого рода изречений И прибауток, извлечённых всё из тех же книг — золотой и серебряной. Но многое придумывалось самими. Ставили спектакль про похождения Петрушки, разыгрывали «Крокодила» Чуковского, изображали Трёх Толстяков, Щелкунчика, ведущего бой с мышиными войсками Мышиного короля. Бокин любил громовым голосом читать монолог Мойдодыра, а Сергунька совершенно виртуозно любое представление сопровождал соответствующим музыкально-шумовым оформлением. Я малевала декорации. Костюмы шили все вместе, собирая по всем квартирам не только куски материи, остатки воротников и кожаных перчаток, но и всякого рода украшения-бусинки, ленты, цветы от старых шляп и самые шляпы. Ценными материалами были также чулки и кружева. Театр наш пользовался успехом. На спектакли приглашались все желающие жители дома. Афиши вывешивали в подъездах первого и второго флигеля. Мы писали их тушью и красками, указывали фамилию режиссера спектакля, исполнителей всех ролей, художника и главного музыканта. Бокин значился как директор театра. В назначенный день (обычно это было днем в воскресенье) собирались зрители — человек 15, а то и больше. Приносили свои табуретки, но были у нас и две длинные доски, которые образовывали два ряда мест. Спектакли смешили, дети радовались, взрослые умилялись. Домработница Проскуряковых — престарелая Катя — утирала слезы умиления, прощая нам весь устроенный в доме кавардак.

В ходу были развлечения и совсем другого рода. Мы называли их «Путешествия в отдалённые страны». Конкретная цель путешествий состояла в поисках конфетных обёрток для фантиков, игра в которые входила в круг наших любимых занятий. Поиски обёрток от конфет мы осуществляли, совершая походы по Садовому кольцу вдоль Новинского бульвара, который в то время тянулся в середине улицы, шли к Смоленской площади и далее к Зубовской, или в противоположную сторону — к Кудринской площади и далее к Тверской, по Тверской — к Манежной, а оттуда — через Арбатскую площадь и Арбат снова к Смоленской и уже по переулкам — к дому. На углах улиц стояли с лотками конфет от «Моссельпрома» продавцы. Прохожие покупали конфеты —кто «Мишку», кто «Коровку», кто мою любимую конфетку «Карнавал», кто просто ириску в цветной обёртке, «Колос», «Раковую шейку», «Золотую рыбку». Конфетку — в рот, бумажку многие бросали, скомкав, на тротуар, иногда в урну. Мы этого и ждали. Обертки подбирали, разглаживали уже потом дома, а пока складывали в карманы или в бокинскую сумку, висевшую у него на боку и доставшуюся ему от службы «Красного креста», с которой была связана его мама Валентина Михайловна.

Путешествия не всегда совершались пешком; иногда мы уезжали в «отдалённые страны» на трамвае. Билеты покупали, «зайцами» не садились, потому что контролеров боялись. Ехали обычно до конечной остановки, а когда из трамвайного вагона все выходили, мы быстро осматривали пол (в вагонах он был гофрированным, чтобы пассажирам было устойчивее) в поисках оброненных мелких денег. Находили почти всегда — то две-три копейки, иногда гривенник или пятнадцать копеек. Потом ехали обратно, выходя на какой-нибудь большой улице, где снова отправлялись на поиски фантиков.

Надо сказать, что во время этих странствий мы, конечно, не только конфетные бумажки собирали, но узнавали Москву. Глазели на витрины магазинов, читали афиши, иногда заходили в книжные лавки, хотя немного робели, но Бокин всегда наш дух поддерживал. Наблюдали за тем, что происходило на бульварах и улицах. А происходило много интересного: на бульварах (например, на Новинском) стояли карусели, ребят катали на осликах, пони и даже на верблюде, к горбам которого были подвешены корзины. На улицах тоже было много интересного: возле Смоленской площади стоял шарманщик с большим попугаем. Он играл на шарманке и приглашал прохожих узнать судьбу — попросить попугая вытащить билетик с предсказанием будущего. Попугай нырял клювом в коробок, вытаскивал предсказание и тяну свой клюв с бумажкой к прохожему. Чаше это были женщины. На Кудринской площади у одного из подъездов большого серого дома, стоявшего тогда в середине площади, фотограф предлагал свои услуги фотографировал желающих, подлезая под черную тряпку, скрывавшую его голову и часть большого деревянного аппарата, укрепленного на треножнике. По дворам небольших улиц и переулков ходили старьёвщики и менялы, как мы их называли. Менялы обменивали на тряпки и старую металлическую посуду незамысловатые детские игрушки: набитый опилками цветной мячик на резинке, свистульку, глиняного куклёнка, лежащего в вытянутом состоянии в глиняной же ванночке.

Все вывески, афиши, объявления читали мы охотно, не жалея для этого времени, а вернее, забывая о времени. Знали, что идет в театрах, знали названия многих театров; узнавали о концертах, о цирковых представлениях. Блуждания по Пресне побудили всех нас записаться в библиотеку, находившуюся во дворе дома рядом с Зоопарком. В этот двор нас занесло событие совершенно исключительное: из зоопарка сбежала обезьяна. Она забралась на крышу высокого дома и смотрела оттуда вниз, не собираясь спускаться. Слух об этом быстро охватил близлежащие переулки, достиг Горбатки, и мы бросились на Красную Пресню. Во дворе дома, на крыше которого укрепилась обезьяна, толпились люди. Наблюдали за приехавшей пожарной машиной, за тем, как по пожарной лестнице служитель зоопарка и пара пожарников поднимались наверх, а обезьяна тем временем скрылась и была обнаружена уже на крыше соседнего дома. Потом её все же поймали сеткой, приманив предварительно чем-то съедобным. Пережив все это, мы и обнаружили вывеску «Библиотека», а под ней объявление с приглашением записываться всех вблизи Пресни проживающих детей по поручительству родителей. Родители оказали содействие, мы все трое — Бокин, я и Сергей ходили в библиотеку за книгами. Почти все они были удивительно потрёпанные, но и удивительно интересные. Нам разрешали брать книги, какие захотим, не только из детского, но и из взрослого отдела. Освоив под руководством благообразной и очень внимательной старушки каталог, я решила попросить какой-нибудь роман из серии «История молодого человека». Мне выдан был «Отец Горио» Бальзака.

Где-то в середине 30-х годов наш двор на Горбатом переулке подвергся вторжению со стороны фабрики краски. Часть дровяных сараев была отведена под цех. Двор наполнился металлическими бочками, в которые наливали изготовленную краску и увозили их на грузовиках. Конечно, все это изменило прежнюю патриархальную атмосферу московского дворика. Зато однажды во дворе появился довольно большой чан (или нечто, что может быть условно так названо). Он был похож на очень большую металлическую бочку без дна, верхней крышки не было, а вместо неё — конус, завершающийся короткой трубой сантиметров тридцати в диаметре. Сам чан был высотой метра в полтора и таким же в диаметре. В нижней части его была дверка, в которую, сильно согнувшись, можно было вползти. В этом чане (он довольно долго простоял во дворе и никому из фабричных вроде и не понадобился) Бокин, Сергей и я оборудовали себе прекрасный дом со сложенной из кирпичей печкой, труба которой, сделанная из самоварной трубы, выведена была в конус чана. Печкой мы обогревались в холодную осеннюю погоду. Приготовляли на ней пищу (поджаривали лук с хлебом). В чане хватало места всем троим, и хорошо там было сидеть, слушая всякие интересные истории. Но однажды мерзкий Хрюня, гулявший во дворе со своим братишкой Помираем, бесцеремонно посикал на стенку нашего чана, а так как стенки его от топившейся печки сильно накалялись, то пар и вонь пошли страшные. Бокин выскочил, погнался за мальчишками, но дело было сделано, а результат произвел на Хрюню положительное впечатление. Сходные действия стали повторяться. К тому же осенние холода усиливались, да и сидеть в чане нам уже поднадоело. К тому же вскоре его увезли со двора. Тогда мы стали осваивать чердаки.

На первых двух, которые находились во флигелях нашего дома, ничего существенного обнаружено не было. Чердаки как чердаки, балки, дверцы для выхода на крышу. Единственно, что здесь было, так это голубиный помёт, скапливавшийся годами. Но нам интересен он не был. К чему он? На этот вопрос ответ появился позднее, в последние годы войны, когда топлива не было, а Павел Иванович именно этот самый голубиный помёт стал использовать вместо дровишек для железной печки, которой мы отапливали свои комнаты. Помёт спускали с чердака в ведре на веревке, затаскивали в квартиру и топили печурку. Но пока до этого времени было ещё далеко, дрова для печек имелись, и никто ни о чем подобном не помышлял.

Знатные находки обнаружены были на чердаке над каменными сараями, стоявшими во дворе. Очевидно, многие годы жильцы заталкивали на них вышедшие из употребления вещи: старые настольные и подвесные лампы с абажурами и стеклянными колпаками, подсвечники — чугунные и медные, дверные замки, продавленные стулья и одно прекрасное старинное кресло с шелковистой малиновой обивкой. Были и другие интересные предметы и части мужского и женского гардероба — жилетка, пара галстуков, старые сапоги, бархатная пелерина. Разве можно было все это оставить без применения? Конечно, нет! И фантазия наша заработала. Решено было здесь же, на этом самом чердаке оборудовать королевский замок и устраивать празднества — маскарады и балы. Участниками их, помимо нашей обычной троицы, стали Ваня Чурмазов, его сестренка Нина, Наташа Рагозина, Витян.

Все они дали присягу не разглашать тайну о существовании вновь образованного королевства, и после этого каждый начал мастерить себе костюм. Королем, конечно, стал Бокин. Назвали его Людовиком XXV. Первой придворной дамой нарекли меня. Хранителем королевских драгоценностей стал Сергунька. Первый бал-маскарад приближался. Нужна была музыка, но мы боялись привлечь её звуками внимание к происходящим на чердаке событиям, потому довольно долго раздумывали, как выйти из положения. Решили обойтись шуршанием. Но чем шуршать? Споры и раздумья ни к чему не привели. Тогда ограничились тихим постукиванием металлической метелочкой по дну большой кастрюли. Такты танца отбивал Сергей, а остальные под наблюдением сидящего в кресле короля двигались в танце по чердачным половицам.

Нельзя сказать, чтобы всё это вызвало у участников бала особый энтузиазм. Зато костюмы всем нам нравились: длинные платья дам, шляпы с перьями у мужчин, красивый бархатный берет у главного музыканта, жилет с цветком в петлице так хорошо смотревшийся на Витяне. Если бы был в то время в нашем распоряжении киноаппарат, то посмотреть на этот диковинный бал было бы любопытно и, наверное, смешно.

6

Пока мы играли и познавали близлежащий окружающий мир, жизнь взрослых шла своим чередом, внешне всё вроде бы было, как всегда: уходили утром на работу, к вечеру приходили. Вечером те, кто помоложе, выходили во двор — летом сыграть в волейбол или в городки, зимой — вместе с дворничихой тетей Анютой убирали снег с тротуаров и на больших санках, на которых стояли глубокие ящики, увозили его с переулка во двор, увеличивая снежную горку для катания с неё на фанерках, саночках и на ногах. Но что-то постепенно менялось в настроении взрослых. Что-то странное для нас стало происходить. Однажды утром услышали во дворе о том, что ночью на милицейской машине увезли из 7-й квартиры доктора Борисова Ивана Петровича. Делали у него обыск, а соседей позвали быть понятыми. Кто такие «понятые», нам было не ясно. Потом месяца через два и жену Ивана Петровича увезли, а комнату их опечатали. Новые жильцы появились в ней через полгода. Мать Наташи Рагозиной, Нина Ивановна, которая была дочерью Ивана Петровича, почернела и через двор ходила, ни с кем никогда не разговаривая. В квартире №4, на первом этаже нашего флигеля, жила тихая и какая-то совсем незаметная маленькая и худенькая женщина Надежда Глебовна. Вдруг она умерла: говорили, что отравилась, узнав о смерти мужа, которого она всё ждала откуда-то. В её комнату почти сразу же въехал из дома №5 Семен — рыжий дядька, работавший на фабрике краски. Поселил он в этой комнате двух своих рыжих дочек — Катьку и Зинку, а сам продолжал вместе женой жить в своей прежней комнатушке в пятом доме. Через некоторое время Сергунька сказал нам с Бокиным, что отца его посадили в тюрьму и, как говорит его мать, наверное, больше он уже не вернется. Все остальные оставались на местах.

В доме появились даже новые ребята: тётя Сима из квартиры №2 взяла к себе своего племянника, как она нам его отрекомендовала, восьмилетнего Юрку Мееровича, а у её соседки по квартире Татьяны Германовны тоже стал жить мальчик, но много младше Юрки,— наверное, лет двух, по имени Саша Виноградов. Саша был сыном родной сестры Татьяны Германовны — Елизаветы. О том, где были родители этих мальчишек и почему оказались они у своих теток, своих детей никогда не имевших, а воспитывавших все тех же девиц из соседнего приюта, мы не знали и никогда не спрашивали; что-то от таких расспросов удерживало. Позднее, конечно, многое прояснилось. Юркины родители погибли в лагере, Сашина мать приехала к сестре, когда Саша уже кончал школу, и стала жить вместе с ними.

Татьяна Германовна, у которой ещё были живы старики-родители — Наталья Николаевна, прозванная во дворе Слонихой за свои большие размеры и гордую невозмутимость, и передвигавшийся на костылях старик-отец, гревшийся в тёплые дни на солнышке, медленно двигаясь вдоль фасада дома и наблюдая за происходившими в переулке событиями. Иногда он сидел на складном стуле. Потом замкнулся в пределах своих двух комнат, не показываясь даже в кухне. Вслед за ним умерла и Слониха. Татьяна Германовна осталась одна с ребенком, любовь к которому была у неё столь велика, что о самой себе она напрочь забыла, отдавая все силы, все скромные доходы свои только Саше. Из старых слонихиных жакетов и юбок шила ему курточки и брючки, из появившихся, наверное, ещё в далёкие времена меховых отцовских шапок мастерила ему малахайчики и тёплые рукавички. Вязала из распущенных кофточек жилеточки и шарфики. Подрастая, Саша не сближался с другими детьми. До шести лет он почти не умел говорить, а потом как-то вдруг заговорил уверенно и без всяких изъянов в произношении. тётю Таню свою он боготворил, а в её старые годы сам её кормил, мыл и обихаживал лучше любой родной дочери.

Жизнь Юрки Мееровича в его дошкольные и младшие школьные годы проходила у всех на глазах во дворе, в переулке, на тех же чердаках и крышах, на той же набережной Москва-реки. Но потом он отдалился от остальных. С тетей Симой жил недружно, она страдала, но тоже делала для него все, что могла. Тётя Сима мало общалась с соседями, но у неё была стойкая потребность оповещать жителей дома о том, что выдают по карточкам в магазине. Посетив его утром, совсем рано, она считала своим долгом оповестить остальных, какую рыбу или крупу можно сегодня выкупить по талонам. Позвонив в колокольчик, она приоткрывала дверь в кухню и низким басовитым голосом вопрошала и одновременно оповещала: «Мясо брали? Мясо есть». Затем исчезала с тем, чтобы появиться с теми же словами в соседней квартире. Завидя её во дворе, ребята кричали: «Мясо брали? Мясо есть!» Но тётя Сима на это не сердилась, а иногда даже улыбалась. Чёрные усики над её верхней губой шевелились. Мне было, должно быть, лет шесть-семь. когда однажды отец сказал, что нужно пойти и увидеться с дядей Яковом. Вместе с женой и младшей дочерью Клавдией Яков Иванович приехал из Лебедяни в Москву. Здесь на Большой Конюшковской улица в маленькой комнатушке мезонина одноэтажного дома устроилась на московское жительство в Москве другая его дочь — Надежда, работавшая парикмахером на Красной Пресне. На Конюшковскую мы и отправились. Дядя Яков —- крепкий старик с бородой, в рубахе, подпоясанной шнурком и выпушенной поверх широких брюк, заправленных в сапоги, в черном жилете, сидел посреди комнатушки на стуле, держа тяжёлые руки на коленях. Таким он и запомнился. Молча сидит, в разговор вступить не спешит, жена его суетится рядом. Клавдия спит в уголке на сестриной кровати, а Надежда ставит чашки, тарелки на стол, завтрак готовит. Тяжелое молчание повисает в комнате. Из скупых слов узнаем, что приехал дядя Яков не от хорошей жизни, а вынужден был оставить Лебедянь. Слово «бежать» не произносилось, но все же как-то среди других слов витало и непроизносимое. Хозяйство его порешили, а из дома ждал он выселения.

Кулаков, а его и объявили кулаком, из насиженных мест переселяли в иные места. И вот он здесь, приехал, а зачем? Что ему здесь? Что делать-то? И дочь его Надежда, и мои родители говорили, что будут им помогать, что всё образуется. Но Яков вроде всего этого и не слышал. Посидели мы, и надо было уходить. Ушли. Надя приходила к нам в ближайшие две-три недели несколько раз, о чем-то говорила с моими родителями. А потом пришла как-то совсем рано утром и сказала, что Яков помирает. Отец с мамой пошли к ним вместе с доктором Борисовым (это было ещё до того, как Борисов Иван Петрович был увезен с Горбатки). У Якова случился удар и к вечеру этого же дня он умер. Его могила стала первой родственной нам могилой в Москве.

А между тем жизнь на Горбатом переулке продолжалась. По-прежнему каждое утро ровно в восемь выходила из подъезда первого флигеля Мария Александровна Каринская и шла к трамвайной остановке: ехала она в школу (невдалеке от Зубовской площади, теперь— это на улице Россолимо), где была сначала учительницей младших классов, а потом библиотекарем. По-прежнему все остальные работающие и учащиеся спешили в свои школы и учреждения, а домохозяйки (но в нашем доме их было лишь две) — в магазин. И мои родители, как всегда, уходили на работу: отец — в Рыбный переулок, где находился «Леспроект», мама — на Погодинку, в Институт дефектологии и вместе с тем в школу, которая была при этом институте тут же, во дворе дома №8 по Погодинской улице. Здесь она была заведующей той частью этой «экспериментальной школы», в которой обучали детей-олигофренов. Сама она преподавала им арифметику.

Н.Ф. Кузьмина-Сыромятникова, П.И. Кузьмин. 1932 г.

Удивительной особенностью моей матери была полная поглощённость избранной ею специальностью Она отдавалась своему делу целиком, учеников своих любила, они её тоже; никто никогда не слышал от неё жалобы на усталость, слов о том, что хорошо бы отдохнуть, а не идти снова на Погодинку, где снова будут вокруг неё почти целый день уродливые, больные дети, которых надо учить, кормить, оберегать, о которых необходимо заботиться (ведь они не только учились в этой школе, но и жили при ней, а родители тех, у кого они были, забирали детей домой только на каникулы). В круг обязанностей заведующей входили не только уроки, но и все дела, связанные с жизнью детей в интернате. Помимо этого была ещё работа научного сотрудника, а также преподавание студентам.

Меня моя мать с ранних лет приобщала к своей профессии, а вернее, к делу своей жизни, которое считала очень нужным и интересным. В нашей комнате висел портрет Григория Ивановича Россолимо — с его дарственной надписью — «Ученице от одного из учителей». её другими наставниками и коллегами были известные дефектологи — врачи, педагоги, психологи: Выготский, Занков, Азбукин, Дьячков, Данюшевский, Ляпидевский, Леонтьев, Ф.А. и А.А. Рау, И.А. Соколянский…

Она была хорошо знакома со многими учителями вспомогательных школ Москвы, а позднее — и других городов страны, стала автором книг и учебников. И, удивительное дело, где бы она ни оказывалась, куда бы ни приезжала, рядом с ней всегда были те, кто занимался тем же, чем и она. Если сосчитать все те лекции, которые были ею прочитаны по городам России и республик (Украина, Белоруссия, Латвия, Литва, Эстония), то количество их было бы очень велико. Не боюсь утверждать, что и со стороны учителей они всегда встречали самый хороший прием. Удивительно и то, что всякий раз, как мы вместе с отцом оказывались в какой-нибудь деревне — будь то в Башкирии или в Архангельской области, — так сразу же рядом с нашим домом начинали собираться сирые и убогие тамошних мест — старики и дети, деревенские «дурачки» и калеки. Они поджидали ее, любили быть рядом с ней, хотя говорила она с ними, как и с остальными, никакой особой расположенности и мягкости не проявляла и благотворительностью не занималась. Впервые в класс, где мама вела урок, я попала, наверное, лет пяти, когда она работала в школе в Волховом переулке Она часто брала меня с собой, потому что дома оставить было не с кем. а также и потому, что ей хотелось показать мне школу. Потом, уже позднее, ходила я в школу на Погодинской улице, где была знакома и со многими учителями, и с учениками. Некоторые из них бывали у нас дома: мама брала то кого-нибудь одного, а то и двух ребят на субботу и воскресенье, а утром в понедельник отводила их в интернат. Брала тех, за которыми не могли прийти родители или их не было. Приходил огромный Камилл — араб, учившийся в старшем классе. Внешность его устрашала: почти чёрный, с толстыми красно-коричневыми губами, большущими ручищами и ножищами и добрыми глазами. Камилл пел басом; голос у него был прекрасный, слух — отменный, песен он знал много и на всех школьных вечерах блистал своим мастерством. Знал и исполнял несколько арий из опер. Наши маленькие комнатки на Горбатке сотрясались от его голоса, а тётя Маша, всегда старавшаяся изо всех сил накормить до отвала это огромное существо, содрогалась от потрясения и ужаса, когда он пел арию на «Ивана Сусанина».

Приходили к нам братья-лилипуты. Ваня и Коля Забелины. Они приехали в московскую школу из деревни. Родители навещали их раз зимой и брали домой на лето. Мама за зиму раза три-четыре брала их к себе. Они были очень маленькие, пропорционально миниатюрные, с тоненькими голосами. Ваня был постарше. Он обстоятельно и неторопливо рассказывал о жизни в деревне, о своих братьях и сестрах. В их семье, кроме этих двух лилипутов, были и другие дети, и все они были вполне нормальными. Ваня и Коля стали впоследствии артистами Московского цирка, приглашали нас на свои выступлении. Как и все цирковые артисты, они много ездили со своей труппой по стране. Жизнь и того и другого оборвалась рано.

И ещё хорошо помню Валю Баянову, прозванную в школе Бабой Ягой. Как ни старались искоренить это прозвище, — не удавалось. Она и была похожа на Бабу Ягу: голова удлиненным колышком, с лысинкой и длинными прямыми волосами чёрного цвета по плечам. Глаза косые, на руках между пальцами — перепонки. Цвет лица желтоватый. Валя совсем не умела считать, арифметика ей не давалась. Но она писала стихи и читала их с радостью и в школе на вечерах, а то и в классе, и у нас читала их в изобилии. У неё была большая толстая тетрадка в клеточку, на каждой странице — по стихотворению. В основном это были стихи о том, что она видела вокруг себя. Писала о самых простых вещах и обычных явлениях, но каждое из них как бы открывала она для себя, удивлялись и радуясь увиденному:

Вот чайник зелёный стоит на столе, а рядом с ним ложка сверкает!

Вот утро опять настает, и солнце восходит опять!

И в таком роде до бесконечности, но поток её восклицаний, сила удивления и радости покоряли. И сама я, помню, начинала озираться и выбирать из стоящих рядом предметов те, о которых тоже можно было бы сложить целые гимны.

Возила меня мама в детские клиники и в том числе в детское отделение больницы Кащенко. Увиденное там пугало, узнавать о столь тяжело больных детях желания не было, хотелось уйти от всего этого. Не вспоминать. Забыть. Но нельзя забыть тех людей, которые посвятили себя делу столь тяжелому и отдавались ему самоотверженно.

Обычно считают, что печать профессии начинает с годами чувствоваться и в поведении человека, и в манере говорить, и даже в его внешности и костюме. Может быть, это и верно, но те люди, которых видела я рядом с мамой и сама она не несли эту печать на себе. Напротив, всегда веяло от неё здоровьем, гармонией и бодростью. А коллеги её но школьному делу, общаясь кто с глухонемыми, кто с дебилами или даже идиотами, не утрачивали ни силы духа, ни остроумия, ни интереса к научным основам своей профессии. Удивительным существом была, например, Мария Александровна Каринская. Она состояла в родстве с известным педагогом Каринским (он был хорошо известен как русист в среде дореволюционного учительства и деятелей образования). Свою педагогическую деятельность Мария Александровна начала в старой гимназии, преподавала французский язык. Во время летних вакаций ездила каждый год не менее, чем на месяц-полтора в Париж, поддерживая высокий уровень разговорной практики и знакомясь с новыми интересовавшими её книгами. После революции окончила курсы, позволившие ей получить место учительницы младших классов в специальной школе. Некоторое время проработала в приюте для умственно отсталых девочек, что и привело её в дом №4 на Горбатом переулке, где ей выделили комнатку, совсем маленькую, метров 12, на первом этаже. Одним из соседей её был уже упоминавшийся Сергей Сергеевич Бычков, вечно конспектировавший за одним из столиков во дворе «Краткий курс истории ВКП(б)», а также передовые статьи из центральных газет. Женат Бычков был на Прасковье Павловне — учительнице вспомогательной школы. На Марию Александровну Сергей Сергеевич вечно шипел и фыркал, называя её «аристократкой недорезанной». Ею она и была, хотя вторую часть этого прозвища вовсе не заслуживала: резать её было бы странно. За что? Почему?

Работала Мария Александровна со всей отдачей сил своих. Ростом она была мала, одета несколько по-старинному: в длинной юбке, в башмачках на каблучке и со шнуровкой, в белой кофточке с чёрным галстучком, в чёрном бархатном жакете, а иногда накидывала боа на плечи свои. Было у неё красивое пальто с воротником и манжетами из котика и маленькая котиковая шапочка пирожком, которую она прикалывала к лежащей на макушке уже совсем седой косе. Коса, как она того и не скрывала, хотя, разумеется, никого об этом не оповещала, была искусственная и едва-едва при малом количестве оставшихся волос на голове державшаяся. На носу Марии Александровны красовалось пенсне в золотой оправе. Когда продвигалась она по Горбатке, то являла собой фигуру несколько для этих мест не совсем обычную, может быть, даже комическую, но никто над Марией Александровной не смеялся, не подшучивал. Она прекрасно со всеми ладила и очень часто оказывала людям и помощь и содействие. Вела кружок французского языка для всех желающих. Потом таких кружков стало два — для детей и для взрослых. Потом три — для самых маленьких детей, для детей среднего возраста и для взрослых. Отец мой занимался со взрослыми, мы с Бокином и Сергеем начали своё знакомство с французским языком в детском кружке. С нами были и Ванька Чурмазов, и парень из пятого дома по имени Васька, но он не вынес всего этого и вскоре отпал. Никаких денег она, конечно, не брала. Летом занятия проходили в дворовом садике, в холодное время — у неё в комнате. Комната вся была завалена книгами, лежавшими стопками на полу. Было много французских книг из «Золотой библиотеки» с картинками. Смотреть их все любили, любили рассматривать и альбомы с открытками - видами Парижа и старой Москвы.

В старости Мария Александровна ходила к нам, давала уроки французского языка и мне, а потом и моей сестре. Плату не брала, но обедала у нас и пила чай, став как бы и членом семьи. Умерла она в глубокой старости, пережив войну, бомбежки Москвы, которую она не покидала в военные годы. На комнату умирающей старухи, а все уже знали о том, что Мария Александровна не встанет, и все, как могли заботились о ней по-соседски, покушался, никого об этом не оповещая, разумеется, один из жильцов пятого дома. Это был дворник. Он давно и внимательно следил за состоянием Марии Александровны, сокрушался по поводу упадка её сил, а когда лежала она уже в гробу, и все шли проститься с нею, дворник тоже пришел и принес цветы. Он положил их в ноги умершей и никак не хотел отходить от гроба. Помог его вынести, а потом как-то незаметно вновь пронырнул в комнату, заперся изнутри и на следующий день оповестил из-за двери пришедшего в сопровождении домоуправа милиционера, что будет здесь жить и никто его не сможет отсюда убрать. Не будем вдаваться в детали, но комната Марии Александровны перешла очень скоро в его владение.

7

Каждую весну в первые десять лет моей жизни я уезжала из Москвы в Сызрань. Кто-нибудь отвозил меня. Обычно мама. Брали с собой продукты: крупу, сахар, белую муку, конфеты, чайные сухари. Везли подарки дедушке и бабушке. Садились на Казанском вокзале в плацкартный вагон пассажирского поезда (чаще всего это были поезда, идущие в Ташкент) и отправлялись. Ехать надо было чуть больше суток, путешествие всякий раз казалось длительным и насыщенным многими впечатлениями. Вагон всегда был набит до отказа. Тюки, баулы, мешки, фанерные чемоданы заполняли все верхние полки. Публика многонациональна — русские, узбеки, татары, мордва, чуваши. Обилие ревущих младенцев, высаживаемых на горшки бессчётное количество раз; старики и старухи, смиренно сидящие в уголках; бравые мужики и дебелые тётки, сразу же выкладывающие на колени и столики буханки хлеба, вареную картошку, соленые огурцы А там и бутылки с водкой выставлялись, и текли доверительные беседы, нередко переходящие в шумные споры и распри. Но тут же складывались тесные группы и объединения. С огромными чайниками бравые дядьки выскакивали на станциях и мчались за кипятком, чтобы потом всем вместе в вагоне попивать чаёк вприкуску. Приносили семечки, щедро делясь ими с соседями по купе. Мелькали леса и поля бесконечные, убегали вдаль луга и селения, виднелись из окон стада, деревушки, железнодорожные будки. Рязань, Сасово, Саранск, а там и Пенза или Инза, если ехали по инзенской ветке. Места эти яблочные, только обилие яблок и вишен бывало здесь к середине и особенно к концу лета, но и весной на станции к проходящим поездам выносили яблоки мочёные, грибочки солёные, семечки тыквенные. И все это вкусно было необыкновенно. На вокзале Кузнецка торговали войлочными расшитыми узорами домашними тапочками и похожими на калоши домашними башмаками. Красоты они были необыкновенной и всегда по дороге в Сызрань, а потом и на обратном пути к Москве, такую обувь мы покупали.

От Москвы до Сызрани — 961 километр. Так значилось на последнем столбе при подъезде к городу. На платформе уже ожидал поезд дедушка в своей неизменной фуражке с высоким околышком и опрятном пиджаке, с седой бородкой и белыми усами. Глаза его лучились, а сам он был обстоятелен, нетороплив в движениях и не особенно разговорчив. Помогал сойти по высоким вагонным ступенькам, принимал багаж, складывал сумки и чемодан на низенькую тележку, и мы двигались по платформе к зданию вокзала, а потом выходили на привокзальную — Московскую улицу, двигаясь по ней к той части города, которая называлась Красной горкой, шли по улице Красногорской, через Александровский сад и сразу же выходили на Почтовую улицу. Перейдешь дорогу от ворот сада и оказываешься у нашего сызранского домика.

Хозяйкой его была Мария Яковлевна Прядильникова, жившая здесь со своим сыном Анатолием и снохой Антониной в одной половине дома, а другую половину она сдавала Фёдору Александровичу Сыромятникову и жене его Екатерине Ильиничне. Здесь мы и обитали, входить в дом надо было через двор, минуя сени, проходя через вторые — уже утеплённые сени, где стоял большой сундук, а на полках размещались чугунки и квашни, старый самоварчик и прочая полезная утварь. Из сеней — в маленький коридорчик, из него — вход в кухню с русской печью, с двумя окнами на Проломную улицу, а из кухни — широкая, на две стороны раскрывающаяся дверь в большую комнату — в «залу», как здесь её называли. В зале — четыре окна на ту же Проломную улицу и два окна в садик, находящийся на дворе. Из «залы» — вход в спальню с одним окошечком в садик. В зале в простенках меж окон — высокое трюмо, большой обеденный стол, размеры которого легко увеличивались при желании, потому что раздвигать его можно до бесконечности. Покрыт он всегда красивой скатертью, а в углу — высокий буфет с деревянными по его верхним створкам узорами. По другим углам — кадки с фикусами под самый потолок, а с потолка свисает лампа с матовым стеклянным абажуром вроде неглубокого блюда, а по краям стеклянные висюлечки, на сосульки похожие. Часы круглые в широкой деревянной оправе — над дверью в спальню. И ещё комод с тремя вместительными ящиками, уставленный по вязаной крючком белой кружевной салфетке, изготовленной бабушкиными руками, всякими коробочками и фигурками. Стоял здесь ларчик из ракушек, подсвечник сразу на три свечки, отлитый из чугуна, зеркало овальное, лежали ножницы, мешочек бархатный синий с нитками, длинненькое деревянное корытце с вязальными крючками и ножницами. А по краям комода — две тонкие высокие стеклянные вазочки с узенькими талиями, внизу и вверху несколько расширяющиеся. В них колыхался ковыль. Все на своих местах, все в обычном порядке. Висят три иконы в переднем углу, перед ними лампада. Дед, когда входил, крестился; за стол садясь, тоже осенял себя крестным знаменьем; за бабушкой этого не видела, от нас — внуков — креститься не требовали. Но за столом вели мы себя чинно и есть начинали, когда дед подносил ко рту первую ложку. Без него все было проще, хотя и не так значительно.

Дворик при доме был совсем небольшой, но казался целым особым миром. В хлеву стояла наша корова, подрастал поросенок, а то и два. Рядом с хлевом — маленькая банька. За ней — на задах — туалет-будка. Был садик с клумбами и несколькими грядками, с вишневыми деревцами и кустом белой сирени. В садике — сарайчик, а в нём — погреб, где летом всегда был бочонок с самодельным квасом. Все это и было то малое пространство, которое называлось сызранским домом.

Помимо меня (правда, не всегда) привозили в Сызрань Алика и Мурку. Они были детьми маминой сестры Валентины Фёдоровны и жили недалеко от Сызрани — в селе Борское — между Самарой (Куйбышевым) и Бузулуком. Их отец — Фёдор Фёдорович Самсонов — был партийным работником, организовывал колхозы. Послан был в самом начале 30-х годов в Сибирь. Умер он от тифа под Иркутском, куда взял с собой шестилетнего Алика. Умер ночью. В доме, кроме них двоих, никого в это время не было. Испуганный тем, что произошло, Алик убежал из дома в лес, где провел всю ночь, и только на следующий день его нашли спящим в ложбинке под деревом. Валентина Фёдоровна ездила хоронить мужа, привезла сына, долго отхаживала его от перенесенного потрясения. Через двадцать лет ей снова выпало судьбой прибыть в эти же места и по причине столь же трагической: Алик, ставший к этому времени лётчиком-испытателем, после окончания лётного училища в Оренбурге был направлен в Иркутск. Во время поисков разбившегося самолёта, упавшего где-то в лесах под Иркутском, его самолёт тоже потерпел аварию. Алик погиб. Похоронили его рядом с отцом, Валентина Фёдоровна вернулась в Борское, жила вместе с дочерью, была членом райкома, одно время — секретарем райкома партии, а потом — заведующей парткабинетом. Дочь свою они назвали с мужем Марксаной, а дома звали её Мурочкой и Муркой. Уже в 1940 году родилась у неё ещё одна дочка — Ирина. Но это — уже иное поколение. А Марксана стала врачом и работала в Самаре.

Когда приезжали в Сызрань и Алик, и Мурка, и я, то спать нас укладывали на полу, под большим столом в зале. Окна с улицы закрывались ставнями, утром в комнате было темно, спать можно было вволю, никогда не будили. Но зато когда мы просыпались, то ждал нас всегда замечательно вкусный завтрак на кухне. Бабушка успевала с раннего утра сходить на базар, протопить русскую печь, приготовить обед, испечь к завтраку пирог, или ватрушку, или пирожки. Пироги пекла она с капустой, морковью, яблоками, пирожки с вишнями, с картошкой, с капустой и яйцами. Вкусны они были до обалдения. И никто, кроме нее, таких пирогов не испекал. Моими главными сызранскими подругами были сёстры Матюнины — Юля и Ира, а также Лина Одинцова. Все они жили рядом с нами. Через два дома от нас — на Почтовой улице (№91), Матюнины жили на втором, а Лина Одинцова на первом этаже этого большого деревянного зелёного дома с высоким крыльцом и резными воротами. Родители Юли и Иры — служащие (бухгалтеры), а Лина жила с матерью, которая уже не работала, да, похоже, и прежде занималась лишь домом, а отца у неё не было, а был старший брат Иван, женатый на Марусе. Все эти девочки были благонравны и хорошо воспитаны, все не только учились, но уже научились играть на пианино, а Лина, имевшая рояль, играла просто прекрасно, став впоследствии учительницей музыки. В квартирах их было прохладно и чисто. Крашеные полы, много цветов на окнах и в кадках, стоящих на полу. Старинные гравюры с видами Казани у Матюниных и видами Петербурга у Одинцовых. А ещё были большие картины на первом этаже в большой комнате у Лины, где стоял её рояль. Одна картина с изображением летящего ангела, другая в такой же золотой раме — с маленькими амурами, ведущими хоровод вокруг красивой высокой вазы. Как у всех в Сызрани, были комоды, покрытые вязаными салфетками, полукруглые полочки, тоже с маленькими белыми кружевными салфеточками, а на полочках — фарфоровые фигурки пастушков и барашков, девочек с корзиночками и в широких юбочках, из-под которых виднеются кружевные панталончики. Кудри вьются по плечам розовощеких девочек, шерстка у барашков кудрявится, птички сидят на веточках. Все это промыто и без единой пылинки, каждый день тщательно протирается, а по пятницам промывается.

И двор у Матюниных-Одинцовых чисто выметен, и только на заднем дворике возле маленького хлева, где обитают две козочки (тоже очень беленькие), иногда кое-что да разбросано. Так, совсем немножечко и недолго, пока не будет выметено. В конце двора — большой сарай с чердаком. Чердак на славу! Просторный и высокий. И здесь все аккуратно сложено — в сундучках и ящиках. На балках старые тулупы развешаны, а в ящиках хранятся истинные сокровища — стопки старых журналов «Нива» за многие годы. Их можно было брать, смотреть картинки, читать. Рассказы Чехова, роман Толстого «Воскресение», стихи Бунина, повести Немировича-Данченко, описание всяких событий, связанных с русско-японской войной, с волнениями 1905-го года. Писали о спектаклях Московского художественного театра и о жизни провинциальной сцены. Эти журналы, которые никогда не встречались мне в Москве, стали целым открытием. На этом замечательном чердаке ничего не хотелось делать, кроме рассматривания «Нивы», ничего не надо было изобретать и придумывать, а надо было брать все новые и новые стопки журналов, извлекая их из глубин ящиков, и погружаться в чтение. Временным увлечением стало изучение тех изменений, которые происходили в модных туалетах. Вот платья начала века, а вот как стали выглядеть они в 10-е годы. Стали мы вырезать из бумаги кукол и рисовать для них туалеты. Модные платья на бумажных куклах можно было менять: снимешь одно, надеваешь другое. Куклы отправлялись в плавания на кораблях, и тогда рисовались им соответствующие туалеты для прогулки по палубе, для вечернего бала в кают-компании. Куклы шли в гимназию в форменных платьях и в фартуках. Были куклы-медсёстры, молодые послушницы, куклы-купчихи и чиновницы, разодетые барыни и крестьяночки. Но потом это надоело, а чтение продолжалось, и конца ему не было.

Юлю, Лину и Иру по улицам бегать не пускали. Потому для уличных игр и развлечений подобралась без труда иная компания. Вместе с мальчишками с Проломной и Почтовой улицы девчонки ходили купаться на Шихан, играли прямо на улице в лапту, ходили в приволжские луга, но туда вместе с кем-нибудь из старших и уже на целый день. Шиханом называли заводь реки Крымзы — небольшой извилистой речки, протекавшей через город. Шихан находился недалеко от нашего дома, минут за 10 можно было добежать и плюхнуться в воду, где всегда бултыхалось полно ребятишек из-за Крымзы и из Молдавии Надо сказать, что город Сызрань делился на несколько частей; названия их таковы: Базар и Большая улица. Красная Горка, Молдавия, Манчжурия, Закрымза и Засызран. Деление это — не административное, а самообразовавшееся и стойко державшееся. Крымза и Сызран — это две речки. Большая улица — центральная в городе (Большой она называлась до революции, а при нас — Советской, но и Большой её продолжали старожилы называть). Почему появились Манчжурия и Молдавия,— трудно сказать. Молдавия располагалась по краям огромного оврага и состояла исключительно из деревянных домишек. Они рассыпаны были, не складываясь в улицы, а просто значились под номерами, порядок которых знал, наверное, только почтальон. Именно Молдавия и была той частью города, которую можно было увидеть первой, подъезжая к Сызрани от Москвы Впечатление ужасающее, если уж говорить начистоту. Манчжурия находилась где-то вдалеке; через Закрымзу и Засызран мы ходили с бабушкой на кладбище, на могилы её родственников. Почтовая улица, спускаясь под горку (влево оставалась часть, именуемая Красной горкой), упиралась в Большую улицу, которая шла к Соборной площади (Собор был превращен в склад), а за ней начинался базар.

Два больших сада было в городе: один Александровский — в верхней части, другой — в нижней части города. Был ещё городской сад с танцплощадкой и летним театром. По вечерам играл там духовой оркестр и молодежь танцевала. Пахло цветущим табаком и резедой. Торговали квасом и ситро. В Александровском саду был большой цветник. Были теплицы. Цветы росли самые разные. В день рождения кого-нибудь из родственников дед Фёдор Александрович шел в это цветочное хозяйство, подбирал букет по своему вкусу и преподносил имениннику. Мой день рождения, приходившийся на конец сентября, отмечался букетом из разноцветных астр.

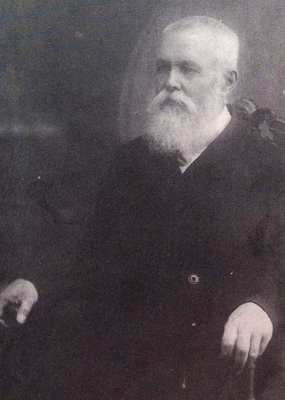

Ф.А. Сыромятников

Самые красивые дома на Большой улице — здание бывшей гимназии и почта. Здание гимназии из серого камня в три высоких этажа, с большими окнами, тяжёлой черной дверью, у которой стоят каменные высокие вазы. А угловое здание почты, где находилась также аптека, украшено башенкой с острым шпилем. Городской банк из красного кирпича, просторный книжный магазин — все это запомнилось. Но больше всего — городская библиотека, расположенная не на самой улице, а во втором доме от неё в одном из переулков. Библиотека находилась на втором этаже двухэтажного дома под зеленой крышей. Вела к ней широкая лестница с красивыми перилами. Книг много, брать можно было не больше трёх. Возвращать полагалось вовремя, что мы и делали самым исправным образом. Ходили мы сюда вместе с бабушкой, а потом я и одна приходила каждую неделю. Бабушка любила читать романы Шеллера-Михайлова, которые были здесь в изобилии, но, понимая, очевидно, их неприемлемость для нашего возраста, брала в придачу что-нибудь интересное и для нас.

Сколько же всего было перечитано книг из сызранской библиотеки! Перечислить их невозможно, а если соединить с теми, которые хранились в сундуке сызранского дома, то тем более всего не упомнишь. Могу сказать лишь одно: если бы не эти источники, то несмотря на московские книги, никогда не познакомилась бы я в такой полноте со многими русскими и европейскими писателями. Григорович и Боборыкин, Лесков и Мамин-Сибиряк, стихи Никитина и Апухтина, книжки Чарской и Лукашевич, Ожешко и Пруса— все начиналось в Сызрани, шло из библиотеки на Большой улице. А с чердака и из бабушкиного сундука появлялись приложения к «Ниве»—Метерлинк, Ростан, Бунин. Помню их обложки, запах желтоватых страниц. Это было прекрасно! А так как многое читалось бабушкой вслух, то становилось особенно значительно. Вкус к чтению и запах книжных страниц вовсе не перебивал вкус ко многим другим занятиям и любимый запах ванильного мороженого. Его развозил в металлическом ящике по улицам мороженщик, кричавший «Моро — о — о — женое ванильное, клубничное и земляничное!» На эти радующие душу выкрики сбегались ребята, сходились взрослые. Торговля мороженым процветала в летние месяцы. Порции в зависимости от размера шли по цене в 10, 15, 20 копеек. Мороженое было кругленьким, но не шариком, а плоским и толстеньким, с двух сторон прикрытым вафлями, а на вафлях написаны имена — только из четырёх букв — Нина, Вова, Таня, Маня или Петя. Облизываешь кругом, все глубже зарываясь языком между вафлями. Наслаждение непередаваемое, но скоро кончающееся, надежда на возможность его повторения согревала душу. Деньги на мороженое — на среднюю порцию чаще всего — давала бабушка, зная, что мороженщик со своим ящиком появляется не каждый день.

В летнее время в Сызрани часто случались пожары. Город был почти сплошь деревянный. Только на главной улице тянулись каменные дома, на других было их мало. Звон колокола на пожарной каланче раздавался и в дневное, и в ночное время, разносился по всему городу. Пожарники со всей своей амуницией прибывали на лошадях, везущих бочки с водой. Сбегался народ. Если горящий дом был невдалеке от колонки с водой, то к ней подводили шланг, но чаще обходиться приходилось водой из бочек с нескольких телег. Пожары были зверски сильными, сгорало по нескольку домов, а то и целый квартал, сушь летом стояла страшная. На Почтовой улице тоже случился однажды пожар. Загорелся сарай в нижней части улицы, вблизи от того дома, который звался здесь «царёвым домом» по той причине, что жили в нём Елизаровы, находившиеся в родстве с семьей Ульяновых (через Марка Тимофеевича Елизарова, женившегося на Анне Ильиничне Ульяновой). Так вот, рядом с «царёвым домом» и загорелось. Тушили дружно, но сбить огонь было трудно. Пожарных понаехало много, да и водяная будка была здесь близко. С огнем справились, и деревянный дом остался в целости, обгорели кусты сирени перед его окнами, да загородка от садика. Пожарные уехали, громыхая своими телегами и бочками, а хозяева дома благодарили всех, кто помогал тушить огонь, и нас, сбежавшихся сюда ребят, тоже благодарили. С тех пор всегда, проходя мимо этого дома, если кого видела на крыльце или в окнах, всегда здоровалась — стали эти люди знакомыми. И когда на улице встречала, тоже кланялась. Нравилось, что взрослые отвечали с улыбкой и приветливо.

Брала меня бабушка с собой, когда шла в гости. Бывало это обычно днём, когда дед находился на работе, а к его приходу домой мы возвращались. Ходили к сестре бабушки —тете Сане (Александре Ильиничне Медниковой). Жила она вблизи библиотеки, так что и книги брали с собой и обменивали их на новые. Потом, когда бабушка и тётя Сан разговаривали, попивали чаек с вишневым вареньем, я эти книги читала, сидя на широком подоконнике. Жила тётя Саня с двумя дочками Нюсей и Мусей. Нюся была служащей, а Муся работать не желала, своей семьи не имела, а занималась тем, что покупала себе наряды, носила купленное недели две-три, а потом снова продавала, стараясь на этом выгадать. Выгадывала - и тем жила. У тети Сани, как и у нашей бабушки, и у других её родственников, глаза были лучистые, а сама она была маленькая и хрупкая. Муж её умер от пьянства, и она долго не могла прийти в себя после его смерти. Жалела его и радовалась освобождению от постоянного страха, над ней нависающего при его жизни Был ещё у неё сын — человек военный, живший в Сызрани, но где-то на окраине города, в Манчжурии, где находились казармы. Ничего примечательного в доме у тети Сани, кроме неё самой и её лучистых глаз, не было. Обычный сызранский дом с фикусами и комодом, с салфетками и чистым крашеным полом.

Была у бабушки и ещё одна сестра — Анна Ильинична Антонова, но проживала она в Средней Азии, в Ташкенте (а, может быть, и в другом городе, может быть, в Душанбе). В те места в 20-е годы во время голода на Волге, а потом и в 30-е годы из Сызрани уезжали многие. Однажды она приезжала в Сызрань вместе с дочерью Марией Михайловной Пчелиной и внучкой Люсей, чье полное имя — Ольга. И бабушка отправилась повидаться с ними в Засызран, прихватив и меня для знакомства с троюродной сестрой Люсей, моей ровесницей. Отправились, приодевшись в свои нарядные платья — бабушка в черное шерстяное с темно-зеленым атласным воротничком, а я — в матроску, в самое торжественное своё одеяние. На голове—тоже матросская круглая шапка с лентами, а на лентах — якоря. Дорога в Засызран длинная. Сначала надо перейти через мостки, минуя речку Крымзу, потом тащиться через всю Закрымзу по пыльным улицам. Поддерживает только надежда на мороженое, обещанное ещё при выходе из дома. Надежды оправдываются, что придает силы и снимает усталость.

Идем в дом к прабабушке — Александре Чернеевой. Старуха высокая, с важной осанкой, красивая. Чёрный платок заколот под подбородком, кофта и юбка тоже чёрные. Взгляд мрачноватый, только глубоко-глубоко мерцают огоньки, только редко-редко блеснет лучик. И все же именно эта старуха и вставала позднее перед глазами, когда вошел в крут чтения моего Островский. Говорила прабабка медленно, слова произносила значительно, вокруг все почтительно замолкали, к моей особе никакого интереса не проявляла, но за столом подкладывала вкусного побольше, исподволь наблюдая за тем, как пустела тарелка или блюдце. Обратный путь от дома Чернеевых всегда казался более радостным даже и без мороженого.

В лето то ли 33-го, то ли 34-го года произошло следующее. В середине ночи мы с Аликом и Муркой, спавшие, как всегда, на большой перине под столом залы, проснулись от света и шума. В комнате были чужие люди, которые, наверное, появились здесь задолго до нашего пробуждения. Все было как-то перевернуто, сдвинуто, стояло не на своих местах. Дядя Витя, недавно вернувшийся, отслужив в армии, стоял в куртке, а бабушка совала ему в руки мешочек. Дядя Витя ушел вместе с дядьками, а бабушка плакала. Дед молчал. Нам сказали, что его посадили в тюрьму, но скоро отпустят. В эту же ночь забрали и некоторых других студентов старшего курса геолого-разведочного техникума, который кончал дядя Витя. Через какое-то время — через два-три месяца — их отпустили, а потом он уехал в свою первую экспедицию.

Летом 35-го года, находясь в Сызрани, я узнала из присланной отцом телеграммы, что родилась моя сестра. Известие это повергло меня в страшное, совсем не свойственное мне возбуждение. Помню, как схватив мячик, высоко подбрасывая и ловя его, бежала я по улице, чтобы оповестить об этом моих подруг, приятелей, соседних жителей, сообщала об этом всем подряд, забегая во все дома, а когда прибежала во двор к Матюниным и Одинцовым, то была почти обессиленная, но все продолжала швырять мяч — теперь уже об стену сарая — и делилась с ними потрясшим меня известием. Это было днем 10 июля, сестра появилась на свет накануне, 9 июля. Какая она? Когда увижу ее? Эти вопросы не давали покоя, но только в конце августа меня отправили в Москву с оказией.

«Оказией» оказалась пара пожилых новобрачных, соединившихся узами буквально накануне отъезда в столицу, где собирались они, как было сказано, провести свой медовый месяц. Но проводили его они уже в дороге, в купе мягкого вагона, где кроме них двоих и меня никто не ехал. Они беспрестанно целовались, обнимались, кормили друг друга конфетами, снова обнимались. Приходилось уходить из купе и сидеть в коридоре на откидном стуле перед окном. Проводница сочувствовала и дала мне конфетку, хотя и спутники мои, надо отдать им должное, не скупились, снабдили меня сладостями, делясь тем самым своими радостями и желая остаться в купе вдвоем.

8

И вот снова Москва, наш дом, и на кровати во всем розовом лежит чудесный младенец, а над ним склонились взрослые. Круглая головка, темные глаза, как у папы. Лежит, молчит, слегка шевелится, весь завернутый в пеленочки. Имя ещё окончательно не дали, ждали меня, а у меня имя уже заготовлено — Марина — самое прекрасное, из всех имеющихся, правда, на вафельном мороженом не будет написано, зато редкое и встречалось в жизни моей только раз — у Марины Шадриной оно было, в дом которой на уроки рисования ходила. С тех пор и запомнилось, а Марина та навсегда красотой своей осталась в памяти. Моя же сестра пока продолжала лежать в кроватке, и играть с ней и говорить, судя по всему, было рановато, к тому же она почти полностью поступила в распоряжении тети Маши — фигуры столь в жизни нашей семьи значительной и незаменимой, что сказать и о её появлении у нас, и о её роли во всем нашем последующем совместном существовании на протяжении почти полувека совершенно необходимо. Сейчас её голова склонилась рядом с маминой над розовым младенцем, а увидели её мы в нашем доме на Горбатке за три с половиной года до этого — 12 января 1932 года.

Мария Андреевна Губанова, которую звали мы все тётя Маша, родом была, как и мама, из Сызрани. Она даже в далеком родстве с ней состояла, что и помогло всем нам с ней познакомиться, но только тогда, когда появилась она в тот самый январский день в Москве. Было ей в то время 44 года и приехала она как домработница в людям ей совсем незнакомым, а поездка в Москву было первым в её жизни путешествием.

Мария Андреевна Губанова (тётя Маша)

Родилась тётя Маша в 1888 году, 8 февраля по новому стилю в семье железнодорожного машиниста Андрея Губанова, жившего невдалеке от сызранского вокзала. Жену его звали Евдокия Филипповна. Детей у них было много, человек восемь, кажется; одной из дочерей дали имя Мария. Евдокия Филипповна грамоты не знала, сыновья её ходили в начальную школу, а дочери не учились, но умели рукодельничать. Мария, хоть и наклевывался у неё жених из соседских парней, но не так, чтоб уж очень существенный, но о котором она нередко вспоминала потом как о явлении в её жизни все же значимом, в шестнадцать лет была отдана в монастырь, где и оставалась до той поры, пока в 20-х годах монастырь был «разогнан», как она говорила, а монашки, хоть и были вынуждены уйти в мирскую жизнь, к жизни этой приспособлены не были и с трудом в новых для них условиях осваивались. В «разгоне» женского монастыря, где почти двадцать лет провела Мария, принимал участие один из её родных братьев — Ленька Губанов, человек партийный и сознательный. На первых порах он чем-то помог сестре, но жизнь их в дальнейшем шла по разным путям. Мария, как и другие бывшие монашки, зарабатывала на пропитание тем, что стегала на дому одеяла. Жила вместе с матерью в доме своей младшей сестры Пелагеи и её мужа Николая Михайловича Сыромятникова, приходившегося моей маме двоюродным братом. К нему и пришла однажды бабушка моя Екатерина Ильинична; вернее, не к нему, а к Марии, с просьбой выстегать одеяло уезжавшей в Москву её дочери Нине. Одеяло было выстегано, и с ним моя будущая мать отправилась в столицу навстречу новой жизни. А через несколько лет брат Марии Алексей Андреевич Губанов, не хотевший, чтобы его сестра — бывшая монашка — оставалась в Сызрани, где сам он к тому времени стал партийным работником, постарался определить её куда-нибудь подальше. И вот тогда-то и пришла кому-то мысль отослать её в Москву домработницей. Так и попала тётя Маша в нашу семью.

Появление её на платформе Казанского вокзала по приезде в столицу было точно предусмотрено и по времени с ориентацией на железнодорожное расписание, и по способу опознания приезжей, поскольку родители мои прежде Марию Андреевну никогда не видели, как и она их. Было ещё в письмах, которыми обменялись обе стороны, обговорено. что на левом рукаве будет белая повязка и у Нины Фёдоровны, встречавшей тётю Машу на московском вокзале, и у тети Маши, на Московский вокзал прибывающей. Поезд, как часто бывало, опоздал часа на полтора, но мама стойко держалась, несмотря на январский мороз, как и все остальные встречающие. И вот, наконец, паровоз приближается к положенной ему платформе, двери вагонов открываются, пассажиры вместе со своим багажом по ступенькам спускаются, и среди них без труда обнаруживается с белой повязкой на левой руке, перепуганная всем происходящим с ней благообразная женщина в шерстяном платке, черной кацавейке и чесанках. Багаж её невелик; фанерный баул, два узла да ещё плетеная корзинка, прикрытая полотняной салфеткой. От волнения и говорить она на первых порах не может, но на имя своё откликнулась с радостным облегчением. Домой ехали на трамвае «Б» от самых вокзалов до Большого Новинского, а здесь уже совсем близко. Отогрели Марию Андреевну, чаем напоили, оставшиеся у неё в корзинке самоиспечённые коржики она достала, да ещё сызранские гостинцы — грибки сушеные и вареньице малиновое. И началась с этого дня, воскресного зимнего дня, её новая московская жизнь.

Пугливость и робость изживались по ходу дел и по мере все большего участия в них тети Маши, как стала я её называть, а все остальные — родители, соседи — звали её уважительно по имени и отчеству Марией Андреевной. Осматривалась она, в незамысловатом хозяйстве нашем наводила порядок, убиралась, готовила, овладев керосинкой и примусом, печку-голландку топила, стирала. Дел было много, и все делала она тщательно. В магазины в первые месяцы не ходила, боялась дорогу потерять, да и в продуктовых талонах по причине своей неграмотности не разбиралась. Но постепенно во всё втянулась, а там и порядки свои разумные в ход нашей жизни внедрила. Вот только спать вместе с другими в комнатах решительно и твердо с самого начала отказалась и на своём стояла до последнего, избрав своим спальным местом полати на кухне, отгороженные занавеской. Подниматься на них надо было по приставной лесенке в шесть ступенек. Там оборудовала она себе все так, как ей было надо: в уголке иконки повесила, на маленькой полочке книги молитвенные разместила. Спала на перинке под тем самым стёганым одеялом, которое сама и стегала для уехавшей ещё давно в Москву Нины Фёдоровны. Встреча с этим стареньким одеялом стала для неё неожиданностью, да и остальные об этом факте уже подзабыли, никак не связывая ставшую такой привычной вещь с тем человеком, которым она была изготовлена. А выстегано одеяло было на славу мелкими стежками, и узор был не просто там квадратики какие-нибудь, а замысловатый — с павлиньими перьями и разводами. Тётя Маша долго его рассматривала и поплакала.

С полатей она спустилась только года через два, когда вполне освоилась, угол ей был отделён в темной передней, Агнесса решила убрать ненужный ей шкафик. Но пока полати существовали, столь уютно тетей Машей обустроенные, залезать на них с её разрешения было большим удовольствием.

Выйти в первый раз на улицу тётя Маша решилась только потому, что уже к концу подходил длинный пост, а она все ещё не была в церкви и на первых порах боялась сказать, что хочет туда пойти. Первый раз провожать её до церкви пошел папа. Он и встретил её после службы. Ходили они в самую близкую от дома церковь — за Шмитовским садом, возле Большевистской улицы и музея революции 1905 года. Идти туда надо было через Горбатый мост. Дорога была проложена, и настроение у Марии Андреевны улучшилось.

Потом ходила она и в другие храмы, а по большим церковным праздникам — раза два в год — ездила в Загорск. Готовить стала, соблюдая посты. Сама соблюдала их очень строго, а нас старалась к этой строгости приучать по мере возможности. Дом держала в чистоте и порядке. Полы мыла каждую неделю, скатерти всегда блистали белизной и были накрахмалены, белое покрывало на кровати и вологодские кружевные покрышки на подушках просто светились, посуда вычищена, вилки, ложки, ножи сверкают. А достигнуть всего этого было очень трудно при керосинках и кухонной тесноте, при том, что сушить белье приходилось и летом и зимой во дворе, а гладить утюгом с углями., Но так приятно было в этой чистоте. Так любила я три раза в неделю видеть стоящие на окне в комнате большие цветные пиалы с компотом, приготовленным к обеду, есть вкусные мясные котлеты с картошкой, винегрет и уж совсем удивительные по своей пышности и легкости оладьи или посыпанные сахарным песком творожники.

По пятницам мы ходили с тетей Машей в баню. Стояли в длинной очереди, тянувшейся по Пресне. Покупали взрослый и детский билеты за 20 и 10 копеек. Сдавали в маленький гардероб пальто, получали жетоны, подтверждающие наличие верхней одежды, потом на расставленных в предбаннике скамейках, обтянутых коричневым дерматином, искали место, складывали в узелок свои рубашки и платья и, оставив его на этой скамье, но захватив с собой жетон от пальто, шли в банный зал, как было написано над входом в это помещение. В Краснопресненских банях 30-х годов банный зал был просторным: стояли каменные скамьи, на которых вместе с найденными не без труда свободными тазами-шайками размещались моющиеся, у стены — несколько душей, под которыми окачивались, отмывшись предварительно хотя бы слегка, а в углу зала — три ванны, билеты для пользования которыми покупались отдельно по 50 копеек. Жетоны. полученные в гардеробе, привязывали все, кто мылся в бане, к ручкам тазиков. Воду в шайки набирали из кранов. На каждой лавке их было по два с каждой стороны. Существовали мойщицы, услугами которых пользовались, если было трудно вымыть себя самому. Плата — 1 рубль. А уж когда вымоешься, оденешься, а, если хочешь, то ещё и взвесишься на специальных весах, то можно выпить стакан кваса или ситро, чем и завершался весь ритуал. Были в бане маникюрши - мне всё это очень хорошо запомнилось почему-то. Только один раз, когда Краснопресненские бани закрылись на ремонт, отправились мы в бани Дорогомиловские, находившиеся на противоположном от нас берегу Москва-реки, за Бородинским мостом. Поход этот обернулся тем, что одежду нашу — бельё, платья, а также и обувь (все было завязано в узлы) украли, пока мы мылись, и домой возвращаться было не в чем. Стояла поздняя осень, было холодно и уже темно. Идти голыми ногами, надев пальто, — невозможно. Телефона у нас дома не было, сообщить о случившимся никак нельзя было. Банное начальство ахало и утешало тем, что в милиции о воровстве знают. И только часа через два среди вымывшихся женщин обнаружилась одна, жившая невдалеке от нашего дома. Она и оповестила маму о случившемся. Ещё через полтора часа мы с тетей Машей были одеты—обуты и в молчании возвращались по темному мосту и набережной домой. Никогда больше в Дорогомиловские бани мы не ходили.

Года за два тётя Маша научилась хорошо читать и неплохо писать, учительницей её стала я. Она сама меня об этом попросила, и мы с удовольствием с ней преодолевали все трудности. Она старалась. Научиться читать обычные тексты ей было совсем не трудно: ведь молитвенники она читала. Но с писанием дело шло тяжело, а письма в Сызрань ей писать хотелось. Да и читать приходившие к ней письма ей тоже надо было. Она просила и читать письма, и писать их меня. Потом мы делали это вместе, потом уже она сама всем овладела, только адреса на конвертах до самой её смерти писали мы с Мариной. Когда отца не было в Москве, тётя Маша провожала меня на Молчановку на занятия в группе, встречала, водила на уроки рисования на Арбат, но всё это продолжалось недолго. Несколько раз брала меня с собой в церковь, но, зная, что родители это не поддерживают, не усердствовала в этом, хотя в Загорск мы с ней ездили не раз. Инициативу её сковывал прискорбный факт, со временем ею установленный: ребёнок не был крещен. Через три года, когда на свет появилась Марина, она окрестила её сразу же, но обо мне пока речи не шло.

Удивительной была всё возрастающая любознательность этой женщины. Утоляла она её в какой-то мере тем, что вместе со мной и Павлом Ивановичем стала ходить по возможности во все музеи, иногда в театры, по историческим местам Москвы и ездить с нами по Подмосковью. Помню, как зимой взбирались мы по Воробьевым горам, направились в этнографический музей, как ездили в Новый Иерусалим по Рижской дороге, как были в Музее изобразительных искусств и тётя Маша, совершенно обескураженная обнажённостью экспонатов, там представленных, осмотрела, тем не менее, всю экспозицию первого этажа и не спешила расставаться с поразившими её полотнами, размешенными на втором. Потом она не раз звала меня снова пойти с ней на Волхонку в этот музей. В Третьяковскую галерею она уже сама сопровождала изредка приезжавших к ней племянниц. Она хорошо представляла себе те исторические архитектурные памятники, которые находились в районе арбатских переулков, в Хамовниках, на Кропоткинской, Гоголевском и Тверском бульварах, на Красной Пресне. Сочинение, которое задали писать мне в шестом классе «Памятные места района, в котором ты живешь», мы без особого труда написали с ней вместе, побывав в музее 1905 года и на Собачьей площадке, соединив сведения о революционных событиях на Пресне с описанием дома, в котором бывал В.И. Ленин (об этом мы узнали из надписи на красивом здании на Собачьей площадке).

Марии Андреевне свойственно было неистребимое жизнелюбие. Она никогда не предавалась унынию, умела в малом обретать радость, с детской непосредственностью предаваться незатейливым утехам. Как можно забыть её ликование, когда, поднявшись вместе с ней на спиралевидную башню в Парке культуры имени Горького, мы смотрели оттуда на Москва-реку, на Новодевичий монастырь, на Кремль. А потом тёте Маше захотелось проехать с самой вершины этой башни к её подножью, а для этого надо было сесть на коврик и мчаться вниз с нарастающей скоростью по спиральному спуску. Спускавшиеся ребята визжали от восторга и страха, а тётя Маша переживала восторг и страх молча, но глаза её светились радостью. Когда подошли к каруселям, то она устремилась навстречу огромному льву и уселась ему на спину. Не на скамеечке, держась за перильца, захотелось ей прокатиться, а сидя на свирепом хищнике. И никто радостнее её не смеялся в комнате смеха, оказываясь перед зеркалами то с вогнутой, то с выпуклой поверхностью, в которых смотрящиеся в них люди видели себя в карикатурном виде. Она любила кататься на пароходиках по Москве—реке, ездить в метро и мечтала подняться высоко в небо на самолете, но этой мечте не удалось осуществиться.

Среди книг, которые тётя Маша читала, любимыми у неё были «Детство» и «Отрочество» Толстого. Она плакала, читая о смерти маменьки, её глубоко трогала история Натальи Саввишны, она сочувствовала Карлу Ивановичу. Потом она внимательно прочитала «Три смерти», «Поликушку», «Семейное счастье». В газеты не заглядывала, просто клала их, достав из ящика, на письменный стол. Журнал «Крокодил» вызывал у неё неприязнь грубыми рисунками, как называла она карикатуры, «Мурзилка» казался не очень-то интересным.

Любила тётя Маша совершать вместе с нами летние путешествия. Когда мне было двенадцать, а Марине два года, мы были отправлены ней в далёкую поездку. Ехали к отцу в Башкирию. Путь надо было совершить такой: сначала из Сызрани, где провели июнь, ехали мы на поезде до Уфы. Там останавливались у брата дедушки - Петра Александровича Сыромятникова. Встречать нас на вокзале в Уфе должен был отец, но по каким-то причинам приехать вовремя в Уфу из какого-то другого места он не успел, и в чужом городе мы оказались без провожатых. Адрес Петра Александровича у нас был и почти полдня тащились мы с сумками через весь город в поисках нужного нам дома. Нашли его. Хорошо были приняты, а папа появился лишь поздно вечером. На следующий день уже вместе с ним сели на поезд до Стерлитамака, оттуда на грузовике ехали в Мелеуз, где ночевали, а с утра на двух подводах, одной из которых правил отец, а другой — его помощник, лесотехник, отправились в село Привольное. На лошадях ехали целый день. На пароме переправились через реку, а потом по башкирский степи — до самого вечера. Тётя Маша держала на руках Марину, в нужное время кормила и поила нас, на все с интересом смотрела, и путешествие это было ей по душе, как и жизнь на берегу реки Нугуш в селе Привольное. На следующее лето она уже и сама захотела побывать в Красноусольске, куда направился в очередную экспедицию отец. Эти места недалеко от Стерлитамака, но все равно и в той поездке было много нового.

Становясь всё больше и больше московским жителем, тётя Маша во внешнем виде и в одежде своей не менялась. Ходила она всегда в платке — дома в каком-нибудь светлом, под подбородком завязанном, на улице — в большом темном. Платья носила длинные, чулки и туфли чёрные. Платья она шила себе сама из сатина, из недорогой шерсти, из ситца; кофты из чего-нибудь потоньше, были и из маркизета. Зимние и осенние пальто не были длинными, но широкими книзу и с внутренней застежкой: пуговиц сверху не видно. В самые сильные морозы надевала валенки с калошами. В её облике было что-то, от других её отделяющее, что-то старинное. А лицо — светлое, по праздникам, после посещения церковной службы — просветлённое. Руки при всей бесконечной работе, которую она выполняла — белые и даже нежные. Она за ними ухаживала, мазала их вазелином; и всегда был у неё пузырёчек с цветочным одеколоном «Сирень» или «Магнолия».

Жила она у нас, будучи оформленной как домработница. Была у неё профсоюзная книжка, каждый месяц мама платила ей жалование и шли в книжку профсоюзные взносы. Когда она по отработанному стажу и возрасту могла получать пенсию, она её получала: почтальон приносил на дом положенную сумму. Эта официальная сторона была для неё очень важна, позволяя ей чувствовать себя увереннее, посылать часть денег матери, посылки в Сызрань, покупать просвиры и свечки в церкви, заказывать молитвы о здравии и за упокой души умерших, что она всегда делала. Было у неё бархатное, красное с золотым крестом на обложке поминание, куда она заносила имена тех, за кого молилась и заказывала церковные службы. В этом поминании по её просьбе и мне приходилось старинными буквами выводить дорогие ей имена.

По праздникам ей всегда дарили подарки: мама отрез на платье или красивый, такой, какой был ей по вкусу, платок; отец — красивую с московским видом коробку конфет. Я рисовала для неё виды Сызрани, что ей нравилось.

9

Детская группа, которой руководила Мария Николаевна Матвеева и куда я была определена родителями для первоначального обучения, состояла из шести человек — трёх мальчиков и трёх девочек (включая меня). Занятия проходили в комнате, принадлежавшей Марии Николаевне и её матери, Лидии Прохоровне, в большой коммунальной квартире высокого серого дома на Большой Молчановке. Прежде вся эта квартира была населена членами только одной матвеевской семьи, но потом осталась за ними только одна эта комната с двумя широкими окнами, смотрящими на улицу и на стоящую на её противоположной стороне церковь, окруженную железной оградой. Тыльная сторона этого дома и сейчас видна с Нового Арбата, построение которого порушило много старых московских переулков, сходившихся к Собачьей площадке. По ним шли мы с отцом по утрам — он в свою контору в самый центр старой Москвы — в Рыбный переулок, а я к Марии Николаевне. От Горбатки, повернув за Огурцовский дом, поднимались мы по Большому Новинскому к Садовой, проходили мимо Новинской женской тюрьмы, стоявшей на высокой стороне Большого Новинского переулка, мимо церкви, которая тоже была прежде на той же его стороне, мимо очень красивого двухэтажного дома (потом его называли Домом архитектора), который смотрел своим фасадом уже на Новинский бульвар. Ходили слухи о том, что в стене этого дома был обнаружен клад, сокровища которого принадлежали прежним владельцам. Пересекали Новинский бульвар, а тем самым и Садовую, как раз в тон самом месте, где сейчас стоит ресторан «Новоарбатский» с крутящимся (правда, не всегда крутящимся) земным шаром, и шли по правой стороне начинавшегося здесь Кречетниковского переулка. Проходили квартал и пересекали Трубниковский переулок, часть его существует к поныне, упираясь одной стороной в магазин «Хлеб» на Новом Арбате, а другой выходя на Поварскую улицу (тогда улицу Воровского). Кречетниковский переулок выводил на Собачью площадку. Здесь в маленькой лавочке «Фрукты-овощи» покупал мне папа иногда шоколадку в форме рыбки, завернутую в серебряную бумагу, а иногда мандарин. Мандарины лежали в деревянных ящиках рядами, каждый был завёрнут в белую папиросную бумагу с желтенькой наклеечкой с надписью о месте, откуда он был привезен. Мандарины благоухали, и в лавчонке всегда витал приятный аромат, исходивший и от крымских яблок, тоже завернутых в папиросную бумагу, и от лимонов. Потом мы расходились в разные стороны, достигнув Большой Молчановки: папа двигался к Арбатской площади, я поворачивала налево к дому Марии Николаевны. Несла с собой в мешочке завтрак. Тетрадки и книжки находились у нашей учительницы дома. Учиться в группе я начала в 7 лет. К этому времени все мы уже хорошо читали, но достаточно хорошо писать ещё не умели, т.е. не было красивого и правильного письма, не было навыка свободно излагать желаемое в письменном виде. Мария Николаевна нас этому учила, совершенствуя при этом умение читать, рассказывать, говорить. Опиралась она при этом прежде всего на разработанное ею самой и опубликованное учебное пособие, начавшееся «Первое слово». Оно состояло из шести больших книг, подобных альбомам. Весь этот шестикнижный комплект вкладывался в большой футляр из толстого картона. Футляр был с завязками. Каждому из нас было выдано по такому комплекту. Каждая книжка имела своё назначение: там был материал для чтения, стихи для заучивания, картинки, по которым можно было сочинять рассказы, картинки для раскрашивания, фигурки для вырезания — человечки, животные разные, дома и прочие сооружения; были репродукции картин больших русских художников; обозначены разного рода творческие задания, вопросы, шарады, загадки. Предлагались темы для сочинения, сказок, пьес. Были тексты по истории, сведения по биологии и географии. Это «Первое слово» пользовалось в своё время признанием среди педагогов, но никогда позднее мне не приходилось встречаться с этими интересными книжками в мягких светло-серых переплетах с надписью крупными чёрными удлиненными буквами «Первое слово».

О чем бы ни велась речь на уроках — о больших реках страны, о русских богатырях, воспетых в былинах, о дубах или березах, о громе и молнии — всегда на первом месте было СЛОВО, и внимание к умению выразить в слове свои представления и знания учительницей оценивалось, а недостатки отмечались. Мы втягивались в беседы и поговорить любили. Интерес к теме не затухал. С арифметикой дело обстояло несколько иначе. Здесь ключ явно не был определен, но таблицу умножения знали назубок, складывать и умножать, вычитать и делить научились. Задачи решали без энтузиазма, а сидевшая на протяжении всего времени наших занятий за своим столиком в удобном кресле престарелая Лидия Прохоровна весьма часто хмыкала, следя за попытками своей дочери включить нас в вычислительные процессы. Однако всех научили быстро считать на счетах, чему и я, в свою очередь, обучила тётю Машу.

Занятия наши проходили за длинным столом с закруглёнными углами. Стол обтянут зеленым сукном, подогнанным плотно под деревянные края, а в них проложен желобок, использовавшийся нами как железнодорожный путь, по которому продвигали мы поезда, составленные из коротких вагончиков — карандашных огрызков. Паровозик тоже из карандаша, но несколько более толстого, чем вагончики. Такие огрызки мы накапливали, и они хранились не в общей большой коробке для карандашей и ручек, стоявшей в центре, стола, а в наших карманах и вынимались во время перемены. В эти заветные пятнадцать минут, отделявшие первый урок от второго, и начиналось движение поездов, шедших в разных направлениях, натыкавшихся друг на друга. Железнодорожные крушения случались постоянно. Постоянно вёлся и обмен вагончиками – красные огрызки менялись на синие, жёлтые - на очень редкие лиловые. Во время второй перемены мы завтракали. С собой при носили все дети примерно одинаковые завтраки (такая существовала договорённость между Марией Николаевной и родителями). Ели бутерброды с маслом и сыром, с маслом и колбасой, очищенную морковку, три-четыре редиски, яблоко. Конфеты никогда не приносили, но чай пили и только с подушечками «Люкс», которыми угощала нас всегда оживлявшаяся во время этой перемены Лидия Прохоровна. Подушечки «Люкс» держала она в большой старинной железной круглой коробке. На крышке – всадница, мчащаяся на белой лошади, с развевающейся вуалью, очевидно за зайцем, как мы думали, хотя зайца видно не было. Сами конфетки запомнились своей весёлой полосатостью –по белому фону - разноцветные полосочки, на одних подушечках – красные, на других зелёные, голубые, снова красненькие. Внутри что-то неуловимо ореховое, на вкус приятное. С ними мы и пили чай из низеньких кружечек, закусывая своими бутербродами. Потом шли ещё два урока а уж там в разные дни по-разному: то отправлялись на урок рисования на Арбат, то шли гулять на Новинский бульвар. Часа в три нас забирали домой. Приходила за мной тётя Маша.