Глава десятая ПАЦИФИСТ СТАНОВИТСЯ ПАТРИОТОМ

Подходы к критике тоталитаризма

Испанский опыт был некоей отправной точкой для анализа главных проблем современной действительности, а создавали эти проблемы главным образом политические системы — нацистская в Германии и большевистская в СССР. Летом 1938 года Оруэлл рецензировал книгу американского журналиста Юджина Лайонса, пробывшего в СССР шесть лет, с 1928 года по 1934-й, одного из немногих западных корреспондентов, которому удалось собрать объективные данные о ситуации в стране. Вначале он писал о Советском Союзе сочувственно и 22 ноября 1930 года был удостоен чести взять у Сталина интервью для разоблачения слухов о его уходе в отставку (это было первое интервью советского диктатора западному журналисту). Постепенно Лайонс изменил свое отношение к происходившему в СССР, что отразилось в его книге «Назначение в Утопию»{428}.

Оруэлл заметил в рецензии: «Печальным фактом является то, что любая неблагоприятная критика современного российского режима неизбежно воспринимается как пропаганда против социализма». Он делал вывод, что советская система, описанная Лайонсом, не очень сильно отличается от фашистской, имея такие общие признаки, как воспевание героев, тотальный контроль, внушаемую сверху массовую ненависть к «врагам» и показательные постановочные судебные процессы{429}.

Особое внимание Оруэлла привлекли строки в книге Лайонса: «Был выдвинут лозунг “Пятилетку в четыре года”, и магические символы “5 за 4” и “2+2=5” были видны и слышны по всей стране. Формула 2+2=5 немедленно приковала мое внимание. Она показалась мне… парадоксом и трагическим абсурдом на советской сцене своей мистической простотой, своим противоречием логике». Пройдет не так уж много времени, и Оруэлл использует эту формулу как одну из главных символов тоталитарного абсурда.

Пока же писатель в своей публицистике всё чаще обращался к теме тоталитаризма. Рецензируя книгу Ф. Боркенау о Коммунистическом интернационале и философско-социологический труд Б. Рассела «Власть»{430}, он приходил к выводу, что строго централизованные государства в своем стремлении к самоутверждению путем подавления оппонентов имеют значительно больше общего, нежели можно предположить на основании их идеологических различий, которые служат в основном средством привлечения и подчинения населения.

Одно время Оруэлл подумывал вновь заняться проблемами Востока, не раз говорил знакомым, что не прочь написать книгу об Индии, не уточняя, правда, что это могло бы быть — сборник очерков, публицистический труд или роман. Поначалу казалось, что для этого складываются благоприятные условия. В самом конце 1937 года, то есть как раз по завершении работы над книгой «Памяти Каталонии», Оруэлл получил письмо от южноафриканского издателя Десмонда Янга, незадолго до этого начавшего в крупном индийском городе Лакнау выпуск либеральной газеты «Пайонир» («Пионер»), Янг, поклонник творчества Оруэлла, предложил ему стать заместителем редактора и ведущим автором издания, близкого к умеренному крылу Индийского национального конгресса — партии, выступавшей за автономию, а в перспективе и за независимость Индии. Янг сообщал, что не может предложить высокую зарплату, но обеспечит дешевое и приличное жилье и позаботится, чтобы у Оруэлла оставалось достаточно времени для писательского труда{431}.

Забыв и про общее переутомление, и про ухудшение состояния здоровья (как раз в это время он в очередной раз заболел бронхитом), не говоря уже о последствиях ранения, писатель ответил немедленным согласием подписать годовой контракт. Он, правда, сомневался, что получит от британского Департамента по делам Индии разрешение на въезд: хотя Индия в 1929 году получила статус доминиона, контроль со стороны британских властей оставался весьма жестким.

По просьбе Янга с Оруэллом встретился директор информационного отдела департамента Э. Джойс, предварительно попросивший прислать ему свою краткую биографическую справку. Содержание ее, видимо, вызвало у чиновника весьма негативную реакцию: там вполне откровенно говорилось о политических взглядах Оруэлла и целях его поездки в Индию: «Я симпатизирую социализму, в определенной мере связан с НРП и, находясь в Испании, служил в контингенте НРП. Цель моей поездки в Индию состоит, помимо работы в “Пайонире”, в том, чтобы попытаться получить более ясное представление о политических и социальных условиях в Индии, чем то, которое у меня ныне»{432}.

Оруэлл, похоже, не рассчитывал на положительный ответ. Скорее он проводил своеобразный эксперимент: каким способом — прямым или косвенным — колониальное ведомство откажет ему. Однако Джойс поступил хитрее: не желая отказывать ни Оруэллу, ни издателю, он сослался на то, что писатель выглядит переутомленным и бледным, сильно кашляет (всё это соответствовало действительности). Через несколько месяцев Джойс известил Янга, что «не советует» ему привлекать Оруэлла к работе на территории Индии»{433}. Британские власти явно опасались, что результатом поездки станет новая разоблачительная книга, возможно, еще более острая, чем те, которые были посвящены рабочим Северной Англии и событиям в Испании.

Но даже если бы наш герой получил разрешение, не смог бы отправиться в Индию по состоянию здоровья. Едва прошел зимний бронхит, как в начале марта Эрик вновь заболел. У него начался такой кашель, каким он еще никогда не страдал, на этот раз со сгустками крови. Эйлин была в большой тревоге. «Кровотечение, похоже, никогда не кончится», — писала она знакомому{434}. Ее брат Лоуренс, известный хирург, счел, что состояние больного не внушает серьезных опасений, но требует стационарного лечения. На машине скорой помощи Блэр 15 марта 1938 года был отправлен в санаторий Престон-Холл в графстве Кент. Там его сравнительно быстро привели в удовлетворительное состояние, хотя врачи констатировали чрезвычайную худобу и затемнение в легких. Туберкулезный процесс и на этот раз обнаружен не был, но симптомы очень напоминали эту тяжкую болезнь; не исключалась какая-то форма туберкулеза, которую трудно было выявить, и специалисты решили, что Блэру нужны длительное лечение в стационаре, строгий режим и отказ от напряженной работы.

Такое медицинское заключение было воспринято Эриком, рассчитывавшим через несколько дней покинуть больницу, чуть ли не как смертный приговор. Это — «учреждение, предназначенное для убийства», — жаловался он Эйлин. В санатории он оставался пять с половиной месяцев, до начала сентября. Со временем он смирился с мыслью о длительном лечении. С братом Эйлин, навещавшим его почти ежедневно, установились теплые отношения, и Эрик стал более тщательно выполнять медицинские наставления{435}.

Это был особый санаторий. Он был основан еще в 1849 году, а в 1925-м приобретен ветеранской организацией — Британским легионом, и с тех пор здесь лечились солдаты и офицеры, состоявшие на действительной службе, и отставники. По соседству, в городке Айлесфорд, была основана «колония Престон-Холл» (позже ее стали называть «деревней Королевского Британского легиона») — поселение для солдат, выписанных из санатория, которые, пользуясь субсидиями, занимались неутомительными сельскохозяйственными делами. Штатских пациентов в санатории почти не было. Эрик Блэр был принят как родственник маститого консультанта, поэтому отношение персонала к «особому пациенту» было очень внимательное.

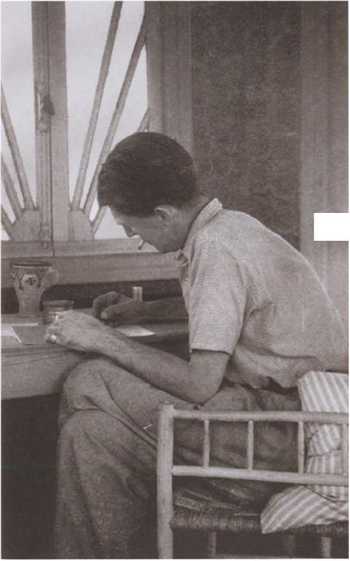

Первое время Эрик в основном находился в постели, читая книги и решая кроссворды. Лишь когда он несколько окреп и набрал вес, ему разрешили прогулки, доставлявшие немалое удовольствие. Прогулки по территории санатория с его великолепным розарием, кедровой аллеей, а затем и посещения соседнего ветеранского поселения примирили Эрика с необходимостью длительного лечения. Уже через пару недель после поступления в санаторий он писал своему ровеснику, романисту и очеркисту Джеку Коммону, что санаторий оказался «очень приятным местом»{436}. Именно здесь Оруэлл приступил к новому роману, в котором переплелись его современные представления о смысле жизни с реминисценциями из детских лет.

Мысли о романе появились еще до поступления в санаторий. В декабре 1937 года Оруэлл писал Муру: «У меня пока по этому поводу только неопределенная идея, как вы можете себе представить. Всё, что я задумал, состоит в следующем: это будет роман, он не будет связан с политикой, он будет о человеке, который, находясь в отпуске, пытается избежать ответственности, общественной и личной. Я придумал название “Глотнуть воздуха”»{437}.

Разумеется, став профессиональным писателем и получив известность, он не мог не задумываться над новым крупным художественным произведением. Однако тягостные мысли о международном положении отодвигали художественные образы на второй план. Творческому настроению отнюдь не способствовало и то, что при внешнем улучшении самочувствия болезненный процесс в легких продолжался. Временами Эрик чувствовал приступы слабости и подозревал, что всё-таки болен туберкулезом. Он продолжал писать очерки, рецензии, литературные обзоры. Однако за новый крупный труд браться не решался. В мае он писал из санатория Джеку Коммону, что очень хотел бы начать новый роман, но не в состоянии это сделать: «Я думаю, что при Гитлере, Сталине и иже с ними дело со всякими романами идет к концу. Осмелюсь сказать, что если я начну его, скажем, в августе, я должен буду завершать его в концентрационном лагере»{438}. Неясно, чей концлагерь имелся в виду — германский, в случае поражения Великобритании в войне; английский, для неугодных элементов, в случае введения в стране военного положения; сталинский, в случае коммунистического переворота и советской оккупации. Так или иначе, перспектива оказывалась безрадостной.

«Глотнуть воздуха»

После выписки из санатория продолжалось амбулаторное лечение. Летом 1938 года Оруэлл занялся новым романом, фрагменты которого набрасывал в предыдущие месяцы. Иногда он почти полностью отвлекался от романа, занимаясь важной для него публицистикой, иногда полностью отдавался поворотам сюжета, целыми днями работая над книгой.

Роман был написан сравнительно быстро. Чувствовалось, что не только основные идеи и сюжетные ходы, но и текстовые подробности выношены автором. Но избежать политики всё же не удалось.

Сюжетная канва романа проста. 45-летний рано постаревший обрюзгший страховой агент Джордж Боулинг ведет скучную мещанскую жизнь в столичном пригороде, находящемся в состоянии постоянной дремоты. Туповатая супруга относится к нему презрительно-снисходительно, как к существу низшей породы, не понимает его острот, либо воспринимает их буквально и вдобавок внимательнейшим образом следит за семейными расходами, не допуская, чтобы деньги тратились на «баловство». Герой романа сообщает о своей жене: «В голове ее крепко засело, что кончим мы в работном доме. Между прочим, если мы впрямь докатимся, ей будет там раз в сто легче, чем мне, — наверное, даже испытает удовольствие от полной безопасности[43].

Джорджу, к счастью, удается утаить от жены выигранные на скачках 17 фунтов — по тем временам значительная сумма. Возникает «роковая» проблема, на что ее потратить: на хорошие сигары, приличную выпивку с закуской в недешевом ресторане, а может быть, хватит и на молодую женщину — не очень дорогую. Правда, в качестве рефрена сквозь все эти размышления проходит зловещая серая тень бомбардировщика, заставляющая задуматься о реалиях 1938 года, о том, что в любой момент может вспыхнуть война… Тень военного самолета уже возникала в романе «Да здравствует фикус!», но как бы случайно, здесь же появляется вновь и вновь.

Боулинг случайно видит рекламный плакат, непонятным образом напомнивший ему о давних годах, о беззаботном детстве: вот он стремительно катит на велосипеде с пригорка, вот наслаждается прохладной речной водой или просто вдыхает запахи лета и зелени. Но от тени бомбардировщика никуда не деться…

Важной темой книги стали ситуация в британском левом движении: все перипетии Народного фронта, грызня между фракциями, фанатизм одних и равнодушие других. Ядовитыми сатирическими мазками рисует Оруэлл собрание некоего книжного клуба. На сцене оратор, произносящий гневные и вместе с тем пустые слова о фашизме; в зале несколько коммунистов, причем к ним отнесен и «троцкист», который считает себя умнее всех и задает оратору какие-то вопросы, лишь прибавляя ему страсти, с которой произносится очередная белиберда. Коммунисты же, физически хорошо развитые ребята, только и ждут момента, чтобы ввязаться в драку с кем угодно, и останавливает их только одно — они не знают, как посмотрит на это их партийное руководство.

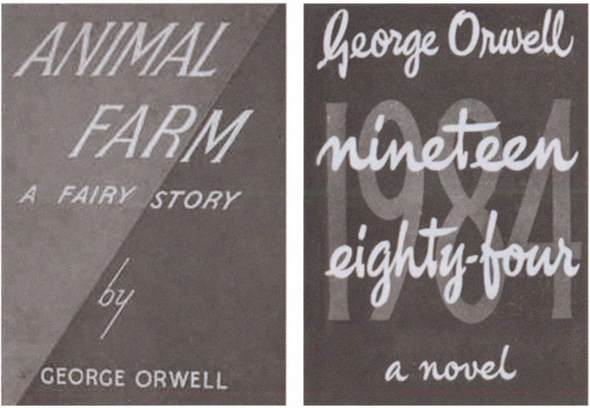

В этих явно гротескных характеристиках явно проступают будущие герои притчи «Скотный двор» и романа «1984». Сцена в книжном клубе, написанная, кстати, чуть ли не последней, будет позже развита и значительно усилена в «минутах ненависти», которые станут одной из основных, ярчайших сцен великого романа.

Однако главной темой, пронизывающей весь текст, является ужас от неизбежности надвигающейся войны. Тень бомбардировщика заполняет мысли и чувства главного персонажа.

Сразу после собрания книжного клуба Боулинг встречает своего школьного учителя, который почему-то заводит с ним разговор не на острые темы современности, а о богах и тиранах Древней Греции. В ответ на недоуменное напоминание о Гитлере старый учитель небрежно бросает: «Я не думаю о нем». Тем самым писатель подчеркивает, что есть нечто вечное и оно важнее козней современных злодеев.

Не покидая своего неопределенного «социализма», Оруэлл разворачивался в сторону вечных ценностей — в его творчестве они всё больше выходили на первый план, несмотря на приближение войны.

Однако возвышенные гуманистические ноты, которые прорываются в романе, как правило, сквозь канву грез и воспоминаний героя и лишь иногда прямо и открыто, оттесняются жизненными реалиями. Повествование вновь и вновь возвращается к дремотной, спокойной британской провинциальной жизни, которая, казалось бы, самой красотой своих пейзажей защищена от внешнего вторжения.

В памяти Боулинга постоянно всплывают золотые дни, которых уже не вернуть — им на смену пришло современное зло, воплощенное в промышленном прогрессе, в отвратительных фабриках и шахтах. Герой одержимо ищет, но не находит следов «райского прошлого» — оно сохранилось только в его памяти, способной упорно удерживать радостные, волнующие душу воспоминания и невольно изгоняющей всё отвратительное. «А может быть, уничтожение нового, отвратительного мира бомбами того самого самолета — наилучший выход?» — на какой-то миг задумывается Боулинг, хотя тотчас отбрасывает кощунственную мысль.

В конце концов Джордж Боулинг возвращается к обычной монотонной жизни в пригороде, к жене, читающей ему нравоучения, к раздражающим его детям. Глоток свежего воздуха он получил, но лишь один глоток…

Оруэлл легко переходит от размышлений и чувств персонажа — привыкшего к пригородной повседневности продавца страховых полисов, вдруг возрадовавшегося «свежему воздуху», — к собственным реминисценциям по поводу судьбы героя, его окружения, судеб современной цивилизации, которой непосредственно угрожает совершенно неоправданная война. Те пацифистские интонации, которые созрели в сознании писателя, теперь перекочевали в роман.

Почти дописав «Глотнуть воздуха», Оруэлл покинул санаторий с настойчивой рекомендацией врачей провести следующие несколько месяцев в теплом климате. Но осуществить такой план было нелегко — гонораров за статьи едва хватало на то, чтобы относительно безбедно существовать. Средств же на дальнюю длительную поездку не было.

Помощь пришла неожиданно. Редактор «Адельфи» Макс Плауман познакомил Оруэлла с романистом средней руки Леопольдом Майерсом, у которого оказались два важных качества: он был восторженным почитателем творчества Оруэлла и обладал приличным унаследованным состоянием, из которого готов был выделить любимому автору 300 фунтов стерлингов — сумму, по тем временам вполне достаточную для длительного отдыха{439}. Щепетильный Оруэлл согласился принять деньги только как взаймы. Он действительно возвратил долг, но не скоро, а лишь после того как вышел «Скотный двор», принесший ему и славу, и гонорары. Он писал вдове Плаумана, скончавшегося в июне 1941 года: «Давно уже было пора начать отдавать долги, но до этого года я действительно был не в состоянии сделать это». Он смог отдать деньги в два приема. Сумма первого чека составила 250 фунтов стерлингов{440}.

О своих планах писатель рассказал в письме Джеку Коммону: «Конечно, эта поездка… на занятые деньги, очень дорогая, и я не думаю, что у меня найдутся финансы на три-четыре месяца. Роман должен выйти в начале апреля [1939 года][44]. Там действительно всё смешалось, но некоторые части его мне нравятся, и он внезапно открыл мне большую тему, которой я на самом деле раньше никогда не касался, да и сейчас у меня нет времени должным образом справиться с нею. Я хотел бы остаться в живых, не попасть в тюрьму и не иметь финансовых проблем в ближайшие несколько лет. Я надеюсь после этой книги написать нечто злободневное, но у меня есть очень смутная мысль об огромном многотомном романе, и мне нужны несколько лет, чтобы спланировать его в спокойной обстановке. Конечно, когда я говорю о спокойной обстановке, я не имею в виду отсутствие войны, потому что на самом деле воюя можно быть в мире с собой, но я не думаю, что то, что я имею в виду под спокойствием, совместимо с современной тоталитарной войной»{441}.

В качестве наилучшего места для продолжительного отдыха врачи порекомендовали Марокко. Главным достоинством этой страны был сухой теплый климат, особенно на склонах Атласских гор. Стоимость жизни там была невысока, и основную статью расходов составляло морское путешествие до Гибралтара, откуда можно было сравнительно легко добраться до места. Намного дешевле было бы отправиться в Гибралтар сухопутным путем, через Францию и Испанию, но, принимая во внимание недавние испанские перипетии Оруэлла, этот вариант был исключен — он был слишком опасным, почти самоубийственным. К тому же гражданская война в Испании шла к концу — приближался разгром республики силами Франко.

Договорившись с Джеком Коммоном, что он возьмет на себя уход за животными и растениями Блэров в Веллингтоне, Эрик и Эйлин в начале сентября 1938 года отправились в Марокко. Продолжавшееся несколько дней плавание из порта Тилбери в Юго-Восточной Англии до Гибралтара было не из легких. Воды Атлантики были бурными, пассажиров мучила морская болезнь. Однако Блэры предусмотрительно запаслись новым немецким препаратом от укачивания, и по свидетельству Эйлин, ее муж «разгуливал по кораблю с ангельской улыбкой, наблюдая других людей, страдающих от морской болезни»{442}.

Блэры решили остановиться в городе Марракеш в юго-западной части Марокко, у подножия Атласских гор. Здесь был ровный теплый климат, годовая температура колебалась между 12 и 28 градусами. Марракеш славился парками, среди которых выделялись оливковая роща Менара и обнесенные оградой, но почти дикие сады Агдал. За городом простиралась обширная пальмовая роща. Правда, дешевый отель, номер в котором они заказали заранее, оказался отвратительным. Эйлин написала свекрови со смесью отвращения и иронии: «Я с борделями напрямую никогда не сталкивалась, но когда они предоставляют особые услуги, то, наверняка, именно в такой грязи и без удобств»{443}.

Пробыв в отеле первую ночь, Блэры на следующий день перебрались в удобное жилье на окраине Марракеша. Здесь они провели месяц, а затем переселились на виллу в нескольких километрах от города, в центре апельсиновой рощи. Новое место обитания было просторным, а главное — в чердачном помещении находилась комната со столом, которую Эрик мог использовать в качестве кабинета.

Однако существенного улучшения здоровья не произошло. Время от времени возобновлялись кашель и приступы слабости. Вдобавок питьевая вода была загрязнена, и это привело к желудочному расстройству, которым Эрик страдал в октябре — ноябре. К тому же супруги очень скоро обнаружили, что за приятными курортными видами скрывались нищета и отсталость местного населения, что крайне негативно воздействовало и на настроение, и даже на самочувствие писателя.

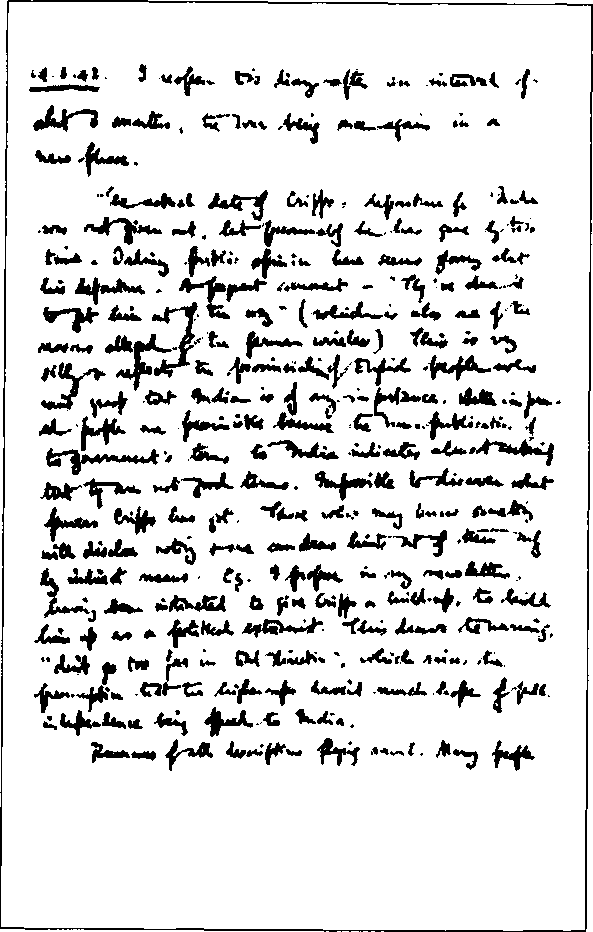

Эрик возобновил ведение дневника, прерванное после конфискации испанской тетради. Он записывал свои отнюдь не радостные впечатления, фиксировал, что местные арабы ухитряются жить на один шиллинг в день, обрабатывая крохотные сухие участки земли орудиями, которые «были устаревшими еще во времена Моисея». Его потрясли высокая смертность среди арабов и то, что хоронили их в крохотных могилах, напоминавших дыры{444}. Как-то во время обеда мимо ресторана, где было полно мух, прошла похоронная процессия, и мухи внезапно улетели, чтобы «попробовать вкус тела усопшего»{445}.

Диккенс

В Марокко Блэры продолжали привычные занятия — садоводство и уход за мелким скотом. Они даже купили дюжину кур-несушек, и Эрик исправно записывал, сколько яиц они получали ежедневно. Но главное — он возобновил интенсивную работу над темой, которую давно вынашивал. Он стал сводить воедино мысли и заметки о своем великом соотечественнике Диккенсе. В обширном эссе, написанном с глубокой любовью в основном в последние месяцы пребывания в Марракеше{446}, констатировалось, что самые различные политические и социальные силы пытались присвоить наследие писателя: марксисты считают Диккенса почти марксистом, объявляя его борцом за дело пролетариата, католики — почти католиком. Недаром оно начиналось словами: «Диккенс принадлежит к тем достойным писателям, которых стоит (и многие пытаются) прикарманить. Если вдуматься, даже его погребение в Вестминстерском аббатстве было своеобразной кражей… В отношении к Диккенсу английская публика всегда походила на слона, который удары палкой принимает за прелестное щекотанье»{447}. Оруэлл вспоминал, что как-то ему удалось познакомиться с книгой Крупской о Ленине, в которой она среди прочего рассказывала, что Владимир Ильич ушел с середины спектакля по Диккенсу из-за его «мещанской сентиментальности». Оруэлл же считал Диккенса ниспровергателем, радикалом, бунтарем, который обрушивался на социальные институты Великобритании «со свирепостью, на какую с тех пор не отваживался никто»; в то же время «Диккенсу удалось подвергнуть критике всех и никого не восстановить против себя». При всем радикализме Диккенса он не был революционным, а тем более пролетарским писателем, несмотря на фокусировку его художественного внимания на определенном социальном слое.

К десяти годам школьники уже напичканы Диккенсом по горло, отмечал Оруэлл. Это, однако, не означает, что знакомство с его произведениями следует как-то ограничить. Просто надо дать возможность детям без каких-либо дополнительных нравоучений искать и находить у Диккенса то, что им ближе всего. «Мне было, если не ошибаюсь, лет девять, когда я впервые прочел “Дэвида Копперфильда”. Душевный настрой первых же глав оказался для меня таким доступным, что по наивности я предположил, что они написаны ребенком{448}. Оруэллу были весьма близки места в произведениях Диккенса, где речь шла об издевательствах над детьми. «Духовная жестокость по отношению к ребенку возмущает писателя не меньше жестокости физической… школьные учителя у него, как правило, негодяи»{449}, — подмечал бывший учитель.

Оруэлл отмечал сходство некоторых моментов в романах Диккенса с его биографией: юный Дэвид Копперфильд мыл бутылки на складе, а сам Диккенс с десяти лет работал на гуталиновой фабрике, что, однако, не делало писателя носителем классового сознания рабочих. Его герои принадлежали в основном к лондонской коммерческой буржуазии и связанным с ней слоям, а к рабочим можно весьма условно причислить лишь трех персонажей. Но и это скорее ирония, так как на поверку оказывается, что это грабитель, лакей и пьяница-повитуха, то есть «не очень-то представительный срез английского рабочего класса»{450}.

Диккенсовская критика общества, считал Оруэлл, обращена почти исключительно к морали, отсюда и полное отсутствие в его произведениях каких бы то ни было конструктивных идей (Оруэлл имел в виду, что его любимый писатель, критикуя законы, парламентское правление, систему образования, не рассматривал возможные пути трансформации политического и общественного устройства). «Конечно, — писал Оруэлл, — созидательные программы вовсе не обязательны для писателя или сатирика, тем более что мишень Диккенса — человеческая натура. <…> Всякая критика общества у Диккенса скорее нацелена на то, чтобы изменить его дух, а не на то, чтобы изменить его структуру. Бесполезно связывать его с каким-либо определенным средством социального исцеления, тем более — с какой бы то ни было политической доктриной»{451}.

В то же время в статье обращается внимание на резко отрицательное отношение классического писателя к тому, что условно можно назвать революцией (сам он не использовал этот термин). К подобным сюжетам, как показал Оруэлл, Диккенс обращался в нескольких романах. В принципе его даже можно было бы назвать контрреволюционером, причем Оруэлл не осуждает его за это, во всяком случае не вкладывает в этот термин негативный смысл. Так, Диккенс пишет о «бесцельных вспышках грабежа», «демонстрирует глубину ужаса безумствующей толпы»{452}. Да, низкая зарплата, рост населения и его миграция породили массу опасного трущобного пролетариата. «Когда в воздухе начинали летать камни и обломки кирпичей, защищаться можно было только двумя средствами: закрыть ставни на окнах или приказать войскам открыть огонь»{453}. «Невольно в голову приходит мысль, будто читаешь описание “красной” Испании, сделанное сторонником генерала Франко»{454}, — констатирует Оруэлл.

Не случайно особое внимание в статье уделено посвященной времени французской революции конца XVIII века диккенсовской «Повести о двух городах» (1859)[45], ставшей, по некоторым оценкам, самым популярным произведением писателя. Оруэлл не приводит вступительных слов повести Диккенса: «Это было лучшее изо всех времен, это было худшее изо всех времен; это был век мудрости, это был век глупости; это была эпоха веры, это была эпоха безверия; это были годы Света, это были годы Мрака; это была весна надежд, это была зима отчаяния; у нас было всё впереди, у нас не было ничего впереди…», — но его анализ исходит из этого контрастного, противоречивого сопоставления верхов и низов, аристократии и социального дна, людей любящих и людей ненавидящих, тех, кто глубоко мыслил, и глупцов. При этом у Оруэлла доминирует именно ненависть: гильотина, «окровавленные ножи, головы, отскакивающие в корзину, зловещие старухи, наблюдающие за всем этим, не отрываясь от вязальных спиц… Революция произошла потому, что века угнетения превратили французских крестьян в полулюдей».

Оруэлл пишет с оттенком черного юмора, что в понимании Диккенса революция — это «чудовище, которое порождается тиранией и которое всегда кончает пожиранием собственных органов»[46]{455}. Вдохновители террора неизбежно должны были сами погибнуть под тем же самым ножом. «Апологеты всякой революции стремятся преуменьшить ее ужасы, у Диккенса очевиден порыв преувеличить их. С точки зрения исторической он, несомненно, преувеличивал. Даже царство террора было куда меньше, чем он тщится его представить». Но в то же время подчеркивается неизменное диккенсовское кредо: «Если вам ненавистно насилие, а веры в политику у вас нет, то единственным средством избавления от бед остается просвещение».

Автор отмечал отсутствие у Диккенса «вульгарного национализма», при этом констатировал важное социопсихологическое явление: «Все народы, достигшие стадии становления как нации, склонны презирать иностранцев, но мало кто усомнится, что племена англоговорящих здесь являют наихудшие образцы. Судить об этом можно хотя бы по такому факту: стоит лишь им узнать о существовании иной нации, как тут же придумывается для нее оскорбительная кличка… До совсем недавнего времени все английские дети воспитывались в презрении к южноевропейским народам, а история, которой учили в школе, ограничивалась перечислением одержанных Англией побед». Считалось, что «один англичанин равноценен трем иностранцам». Всем остальным нациям противопоставлялся Джон Булль[47] — «сильный молчаливый англичанин»{456}. У Диккенса же не было комических образов ирландца или валлийца, он не выказывал предубеждения против евреев. «Во многом он — англичанин, но вряд ли сам сие осознает, и уж, разумеется, мысль о принадлежности к англичанам не вгоняет его в священный трепет. Не было у него империалистических чувств, не было основательных взглядов на внешнюю политику, его не затронула военная традиция»{457}. Однако, отмечал Оруэлл, его острый ум легко схватывал лицемерие. Если бы Диккенс жил в наше время и смог совершить поездку в Советскую Россию, по возвращении он написал бы книгу, которая походила бы на отчет Андре Жида. (Французский писатель одно время энергично поддерживал Советский Союз, но, побывав там в 1936 году, издал книгу «Возвращение из СССР», в которой подверг советский режим резкой критике за отсутствие свободы мысли, жесткий контроль за общественной жизнью, пугающие советские стереотипы. В левых интеллектуальных кругах книга Жида произвела эффект разорвавшейся бомбы.)

Большое внимание у Оруэлла уделено Диккенсу-карикатуристу, в произведениях которого «приличное общество» представляет собой сборище сельских идиотов. Перечисляя диккенсовских героев, он констатировал, что это «журнал регистрации слабоумия», пустых старых снобов, твердолобых грубиянов, порочных старцев.

От внимательного взгляда Оруэлла не укрылось, что Диккенс не имел ни малейшего понятия об охоте, а почти любой вид спорта годится в объект сатиры. В молодости не лишенный интереса к этим «мужским увлечениям», Оруэлл ко второй половине 1930-х годов утратил его, возможно, по состоянию здоровья, и в какой-то мере стал связывать эти занятия с негативными человеческими качествами. Отсюда его ремарки: «В его (Диккенса. — Ю. Ф., Г. Ч.) романах крайне мало физической жестокости или грубости»; «В Англии в основном по причинам географическим спорт, прежде всего игровой на открытом воздухе, и снобизм слиты неподражаемо. Английские социалисты часто напрочь отвергали рассказы о том, что Ленин любил охоту: в их глазах охота, травля и т. п. просто снобистские ритуалы земельного дворянства, — они забывали, что в такой огромной девственной стране, как Россия, к подобным занятиям могут относиться совсем по-иному»{458}.

Оруэлл проводил сравнение между Диккенсом и Львом Толстым и давал ответ на им же самим поставленный вопрос, почему способность понимания Толстым человеческих характеров и связанных с ними обстоятельств кажется ему большей, чем способность Диккенса «поведать нам о нас самих», дело не в большей одаренности и даже не в большем уме. Толстой писал о людях, которые развиваются, обретают свои души в борьбе, в то время как образы, созданные Диккенсом, раз и навсегда отшлифованы и совершенны. По мнению Оруэлла, диккенсовские типы встречаются гораздо чаще и выглядят ярче, чем толстовские, но они всегда однозначны, неизменны, как картины или предметы мебели. С диккенсовским героем невозможно вести воображаемый диалог, как, допустим, с Пьером Безуховым. И дело тут отнюдь не в большей серьезности Толстого, а в том, что у героев Диккенса нет духовной жизни: «Они говорят именно то, что им следует говорить, их нельзя представить беседующими о чем-то ином. Они никогда не учатся, никогда не размышляют… Довелись мне сравнивать Толстого с Диккенсом, я бы сказал: притягательность Толстого во времени будет расти и шириться, Диккенс же за пределами англоязычной литературы едва доступен»{459}.

Оруэлл оговаривался, что он почти не касался художественных качеств произведений Диккенса, а рассматривал их содержательную сторону: «У любого писателя, тем более романиста, признаёт он это или нет, есть свое “содержание”, под воздействием которого оказываются самые незначительные детали его творчества. Всякое искусство — пропаганда. Отрицать это не подумали бы ни сам Диккенс, ни большинство романистов-викторианцев. С другой стороны, не всякая пропаганда — искусство»{460}. И по этому высказыванию, и по ряду других оценочных суждений чувствуется, что Оруэлл во многом видел в Диккенсе объект для подражания и, более того, выделял в его характере, в тематике и содержании его произведений то, что было ему ближе всего, смотрелся в образ Диккенса, как в зеркало.

Завершается очерк своего рода портретом Диккенса: «Лицо человека лет сорока. Небольшая бородка. Стоячий воротничок. Человек смеется. В смехе различима нотка гнева, но никакого торжества, никакого злорадства. Передо мной лицо человека, который вечно с чем-то сражается, сражается открыто, и его не запугать, лицо человека, который щедро гневен, — иными словами, лицо либерала девятнадцатого столетия, свободного интеллектуала — тип, равной степенью ненавидимый всеми вонючими ортодоксами, что ныне соревнуются за обладание нашими душами»{461}.

Очерк о Диккенсе стал свидетельством неразрывности разных ипостасей Оруэлла: литературоведа, критика, политического писателя, социального аналитика. Возможно, он явился вершиной его публицистики; во всяком случае, по глубине и творческой силе стоял на уровне его лучших художественных произведений, хотя и выражал иную сторону его духовного багажа.

К «социологии» великих писателей прошлого Оруэлл обращался и позже. В 1941 году он написал небольшую статью «Толстой и Шекспир»{462}, предназначенную для чтения на радио, в которой попытался ответить на вопрос, почему великий русский писатель неодобрительно отзывался о великом англичанине. Коллизия была элементарно проста: Шекспир, автор «художественно совершенных и психологически утонченных пьес», не был великим мыслителем и моралистом. «У романистов, так же как у поэтов, умственная мощь и творческая сила вовсе не обязательно предполагают друг друга». Но почитатели Шекспира превозносят его за всё, в том числе за то, чего у него нет. Апологетика приписывает объекту восторженного поклонения любые достоинства, чтобы уберечь его от конкуренции. «Толстой критикует Шекспира не как поэта, но как мыслителя и учителя, и эта задача не так уж сложна. Однако он бьет мимо цели: Шекспир от этого нимало не пострадал. Его репутация и удовольствие, которое нам доставляет его творчество, остаются неизменными. Очевидно, поэт — это нечто большее, чем мыслитель и учитель», — заключал Оруэлл.

Анализ текущих событий

Марокканский отдых Оруэлл использовал для размышлений, записи возникавших идей и параллелей, создания выдающегося произведения об английском романисте. Но размышления были связаны не только с художественными материями прошлого. Пребывание в Марокко совпало с тяжелейшим международным политическим кризисом, непосредственно предшествовавшим началу Второй мировой войны. Через две недели после приезда Блэров в Северную Африку, в самом конце сентября, было подписано Мюнхенское соглашение, на основании которого нацистская Германия с санкции Великобритании и Франции получила право на захват Судетской области Чехословакии, населенной в основном этническими немцами. И хотя большой войны тогда удалось избежать, рассчитывать на прочный мир не приходилось. 29 сентября Эрик написал Джеку Коммону, что убежден в скором начале войны: «Французское население здесь совершенно не интересуется ситуацией и, очевидно, не верит, что приближается война. Конечно, им здесь не угрожает опасность, кроме молодежи, которая будет мобилизована»{463}. 3 октября Коммон, еще не получивший этого письма, проинформировал Блэра: «Как Вы знаете, здесь постоянно распространяются слухи о войне, и все думают, что на этот раз она действительно начнется»{464}, — и сообщил, что жителям Англии раздают противогазы, на которые мало надежды.

Писатель продолжал внимательно следить и за событиями в Испании, где армии мятежников одерживали решающие победы. Тем не менее в Мадриде, который еще удерживало республиканское правительство, власти были заняты не столько организацией обороны, сколько выполнением поступавших из СССР распоряжений о расправе с «троцкистами». Когда в октябре 1938 года начался суд над руководителями ПОУМ, Оруэлл обратился к ряду британских редакторов и издателей с предложением выступить с протестом: «Обвинения против ПОУМ в Испании являются побочным продуктом российских судебных процессов против троцкистов, и это от начала до конца представляет собой набор лжи, включая отвратительные, абсурдные обвинения, сочиненные коммунистической прессой»{465}.

Оруэлл отлично понимал, что протесты авторитетных представителей интеллигенции против суда в Мадриде вряд ли последуют и в любом случае ничего не изменят. И действительно, в самом конце существования Испанской республики лидеры ПОУМ Хулиан Горкин, Хуан Андраде, Пере Бонет и другие были приговорены к длительным тюремным срокам, а еще несколько руководителей ПОУМ убиты без суда. Часть осужденных окончили свои дни в заточении. В то же время некоторым, в том числе секретарю ПОУМ Хулиану Горкину, получившему 15 лет тюрьмы, удалось в суматохе, последовавшей за сменой власти, бежать из заключения и эмигрировать в Мексику. Оруэлл отслеживал все эти новости по газетам, в которых выискивал любую информацию об Испании. Его инициатива в испанском вопросе не осталась полностью без ответа: в Лондоне был образован комитет защиты ПОУМ, который провел несколько публичных акций. И хотя сам Оруэлл был в Марокко, в его архивном фонде сохранилась афиша о проведении митинга поддержки ПОУМ в Лондоне 20 ноября 1938 года{466}.

Издание романа и смерть отца

Проведя в Марокко около шести месяцев, Эрик Блэр счел, что экзотическую поездку, во время которой он ощущал себя оторванным от судьбоносных мировых событий, следует завершить. В марте 1939 года на японском судне, отправившемся из Касабланки, Блэры отплыли в Великобританию. Решение вернуться было вызвано еще и тем, что в те недели от скоротечного рака кишечника умирал Ричард Блэр. Прямо с корабля Эрик отправился к родителям. По возвращении в Англию он подхватил сильную простуду, тем не менее провел несколько дней у отцовской постели, что-то читая вслух, рассказывая какие-то случайные эпизоды из африканских впечатлений.

Помочь отцу было невозможно, и через неделю Эрик отправился в Воллингтон, откуда, внеся последнюю правку, отправил рукопись «Глотнуть воздуха» В. Голланцу в соответствии со старым контрактом, распространявшимся на три новых романа и требовавшим предоставить этому издателю право первым принять решение о публикации рукописи или же отвергнуть ее.

В глубине души писатель надеялся, что Голланц откажется печатать роман. Чтобы это произошло, в последний момент Оруэлл вписал в сатирическую сцену заседания Клуба левой книги образ докладчика, который должен был если не оскорбить издателя, то по крайней мере вызвать у него негативную реакцию. Скорее всего, эта дополнительная сцена пришла в голову автору случайно, но он сохранил этот образ и затем использовал его (разумеется, в усовершенствованном и отточенном виде) в описании «двухминуток ненависти», ставших важным элементом тоталитарного бытия в романе «1984». Некоторые авторы полагают, что Оруэлл создал карикатуру на самого Голланца, но согласиться с ними трудно. Голланц выступал сдержаннее, стремился аргументировать свои высказывания, да и внешне никоим образом не походил на персонаж и, будучи человеком неглупым, вряд ли мог углядеть в нем собственный карикатурный портрет. Но хлесткое высмеивание писателем того, что руководителю Клуба левой книги было идеологически близко и дорого, не могло последнего не задеть.

Один из персонажей романа Оруэлла, лектор, низенький человек средних лет, казался безобидным — но только до той поры, пока не стал скрипучим голосом произносить речь, состоявшую из лозунгов, связанных между собой случайными фразами, но проникнутую бешеной ненавистью к тем, кто был с ним хоть в чем-то не согласен. Правда, объектом ненависти были абстрактные «фашисты», но существа дела это не меняло. Вот как воспринимал это выступление попавший на собрание главный герой романа Джордж Боулинг: «Это действительно мрачная сцена — у человека был орган, подобный бочке, из которой на вас низвергалась в течение часа пропаганда… Ненависть, ненависть, ненависть. Давайте все мы соберемся вместе и будем хорошенько ненавидеть… Я видел стоящую перед ним картину… Он видел себя самого, бьющего человеческие лица гаечным ключом. Разумеется, это были лица фашистов».

Отсылая рукопись своему литературному агенту, Оруэлл писал ему 25 апреля 1939 года: «Конечно, книга — это всего лишь роман, и более или менее аполитичный… Но у него общая пацифистская тенденция, и есть одна глава… которая описывает собрание Клуба левой книги и против которой Голланц бесспорно будет возражать. Я думаю также, что, вполне возможно, какие-то коммунистические друзья Голланца давят на него, чтобы он устранил меня и других политически ненадежных писателей из списка своих авторов»{467}. Однако прогноз Оруэлла не оправдался — Голланц принял рукопись, попросив внести лишь незначительные изменения. Его коммерческие интересы победили политические амбиции. Голланц четко знал различие между политической публицистикой и художественным произведением. Он отказался печатать «Памяти Каталонии», но принял новый роман, который имел высокие художественные достоинства и мог принести приличную прибыль. В середине июня 1939 года роман «Глотнуть воздуха» был напечатан. Это было последнее произведение Оруэлла, опубликованное в издательстве Голланца.

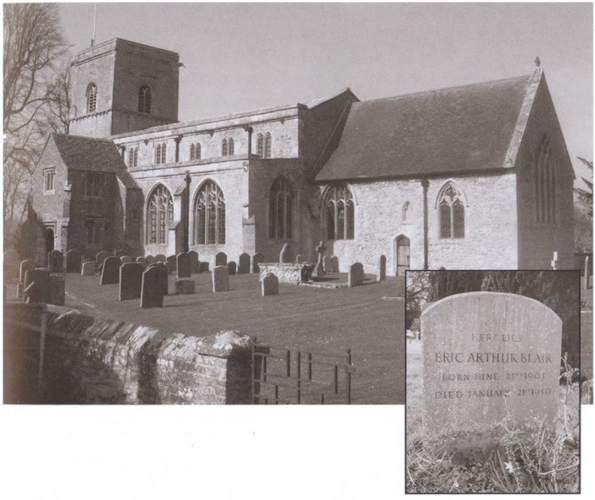

Успех романа был безоговорочным. Он вышел двумя изданиями, одно за другим. В прессе появились весьма позитивные отклики. Были, разумеется, и недоброжелательные рецензии, но они публиковались в неавторитетных изданиях и проходили мимо читающей публики. Популярность Оруэлла, несколько снизившаяся после злобных атак на него со стороны коммунистов и их союзников в связи с «поддержкой ПОУМ», вновь стала расти. Однако радость была омрачена смертью отца. Эрик был вызван в Саутволд, где 82-летний Ричард Блэр доживал последние часы. 28 июня Эрик совершил традиционный обряд, положив две монеты на закрытые глаза скончавшегося, а после похорон выбросил монеты в море, что символизировало для него уход в вечность всего того, что связывало отца с этим миром.

Антивоенная позиция

Накануне Второй мировой войны Эрик Блэр избрал позицию пацифиста, которая косвенно отразилась и в его творчестве, в частности в романе «Глотнуть воздуха». В марте 1939 года, еще из Марокко, он писал близкому к нему по взглядам Герберту Риду, считавшему себя анархистом: «Мы… находимся либо в стадии подступающей войны, которая начнется в ближайшие два года, либо в стадии длительных военных приготовлений, либо, возможно, фиктивных военных приготовлений, предназначенных для того, чтобы скрыть от нас нечто другое, но во всех этих случаях в явном процессе фашизации, ведущем к авторитарному режиму типа австро-фашизма. Поскольку целью, действительной или мнимой, является война против Германии, основная часть левых отождествляет себя с процессом фашизации, который в конце концов означает сокращение заработной платы, подавление свободы слова, жестокость в колониях и т. д.»{468}.

Иначе говоря, в отношении некоммунистических левых сил в демократических странах Оруэлл солидаризовался с коммунистами, обзывавшими социал-демократов социал-фашистами и считавшими их наибольшей опасностью для рабочего движения. В этот короткий предвоенный период писатель фактически не видел различий между политикой тоталитарных режимов и демократических государств, считая, что последние находятся на стадии «фашизации». Герберт Рид прислал ему манифест «К свободному революционному искусству», подписанный французским писателем-сюрреалистом Андре Бретоном и мексиканским художником-монументалистом Диего Риверой, но сочиненный Троцким, которому правительство Мексики разрешило пребывание в стране при условии, что он не будет вмешиваться в политическую жизнь. В документе содержался призыв к созданию независимых ассоциаций революционных писателей, художников и других деятелей искусства, которые объединились бы затем в международную федерацию. Оруэлл подписал документ, предложив внести в него небольшие уточнения, но желания заняться организационной деятельностью, которая потребовалась бы для создания соответствующей организации в Великобритании, не выразил{469}.

Судя по некоторым документам, пацифистская позиция Оруэлла стала созревать еще во время пребывания в санатории Престон-Холл. Там он написал небольшую брошюру «Социализм и война» и послал текст Л. Муру, прося найти издателя{470}. Но пристроить рукопись не удалось, и по требованию автора Мур ее уничтожил. Со слов самого Оруэлла известно лишь то, что она касалась «в большей или меньшей степени темы пацифизма»{471}.

Пацифистские взгляды в публицистике Оруэлла предвоенных лет проявились довольно четко. Он сформулировал их, в частности, в статье, помещенной в «Нью инглиш уикли» в виде письма издателю{472}. Автор пренебрегал тем, что гитлеровская Германия проводит агрессивный курс и готовится к захватнической войне в Европе, тогда как западные демократии находятся в состоянии пассивной обороны. Оруэлл полагал, что британские власти ожидают от народа поддержки «капиталистическо-империалистической» войны, а громкие слова о защите демократии и борьбе против фашизма произносятся в либеральных кругах только для того, чтобы скрыть главное — ее подготовку. «Вы не можете сейчас ожидать повышения зарплаты, потому что мы должны готовиться к войне. Пушки важнее масла», — писал Оруэлл, перефразируя популярный лозунг нацистской пропаганды, впервые озвученный Рудольфом Гессом, тогдашним заместителем Гитлера в нацистской партии, в речи 11 октября 1936 года и многократно повторенный и германскими руководителями, и их пропагандистскими слугами. Самым известным вариантом стало высказывание Германа Геринга: «Пушки лучше масла. От пушек становятся сильнее. От масла жиреют». Теперь британским левым писателем Джорджем Оруэллом этот лозунг был перенесен на британскую почву.

Оруэлл крайне подозрительно относился к прекраснодушной антифашистской фразеологии. Испанская война научила его не верить демократическим фразам, не подкрепленным конкретными делами, а то и противоречащим проводимой политике. Мог ли он доверять аналогичным заявлениям, звучавшим в Великобритании, где правительство Чемберлена буквально лебезило перед Гитлером? В статье в «Нью инглиш уикли» и других своих публикациях он ставил вопрос, к какой войне готовятся политические лидеры Великобритании — против Гитлера или за сохранение капиталистической системы? Возмущаясь отношением британских консерваторов к нацистам, он в то же время резко критиковал их не за политику умиротворения Гитлера, а за подготовку страны к войне с Германией, потому что для Оруэлла эта война была «империалистической».

Война и ненаписанная сага

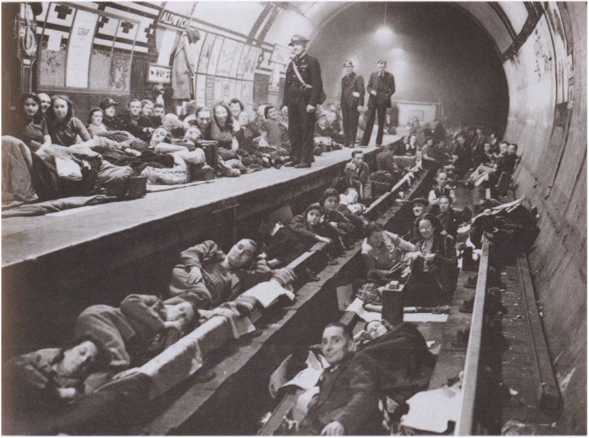

Начало Второй мировой войны поставило Эрика Блэра в затруднительное положение. В новых условиях, когда его страна вступила в войну с человеконенавистническим нацистским режимом (правда, сначала это была «странная война» — без активных военных действий), его пацифистская позиция приравнивалась к пораженчеству. Пока бывший борец против реакции в Испании философствовал о том, как применить пацифизм к сложившейся ситуации, немцы захватили большую часть Франции. В самой Великобритании вместо «умиротворителя» Чемберлена правительство возглавил Уинстон Черчилль, осуждавший пассивную британскую внешнюю политику и полный решимости вести войну с Германией до победного конца. В то же время «битва за Англию» (как назвал Черчилль) или «блицы» (как называло население) — массированные налеты германской авиации на Лондон и другие города — свидетельствовали о намерении Гитлера заставить Англию запросить мира.

После начала войны Эйлин вернулась в Лондон, пошла работать в отделе цензуры Министерства информации и поселилась в районе Гринвич вместе с семьей своего брата Лоуренса, добровольно поступившего в вооруженные силы и в звании майора медицинской службы отправившегося во Францию в составе британского экспедиционного корпуса. Ему говорили, что он напрасно подвергает себя столь серьезной опасности, что он был бы гораздо полезнее в военных госпиталях на родине. Лоуренс обычно отвечал, что стремится приобрести незаменимый опыт полевой хирургии. По выходным Эйлин возвращалась в Воллингтон, хотя в условиях военного времени поездки занимали много времени, были очень утомительны, и с Эриком она проводила считаные часы.

В конце мая 1940 года Лоуренс был в британских частях, осажденных немцами в районе Дюнкерка. Британское командование организовало грандиозную по тем временам операцию «Динамо» по спасению своих войск. Для эвакуации было использовано около тысячи судов самого разного водоизмещения вплоть до рыбацких моторных лодок. С 27 мая по 4 июня было вывезено около 340 тысяч военнослужащих{473}. Лоуренс, на протяжении всех этих дней оказывавший помощь раненым, был убит шальным снарядом в конце эвакуации.

Необходимость быть рядом с женой, впавшей в жестокую депрессию, стала для Эрика еще одним поводом вернуться в столицу, несмотря на то, что в деревенской обстановке можно было сосредоточиться на творчестве. Он пытался смотреть на происходящее с оптимизмом. В автобиографической заметке для американского справочника «Авторы двадцатого века» он писал: «Помимо моей работы я больше всего люблю заниматься огородом, особенно выращивать овощи. Я люблю английскую кухню и английское пиво, французское красное вино и испанское белое вино, индийский чай, крепкий табак, горящий уголь, свет свечи и удобные кресла. Я не люблю большие города, шум, автомобили, радио, консервированную пищу, центральное отопление и “современную” мебель»{474}.

Не особенно частые посещения Эйлин, теперь сократившиеся до двух раз в месяц, трудно было назвать совместной жизнью. Оказалось, что, несмотря на случавшиеся ранее споры и ссоры, Эрику без жены тяжело. Спустя восемь месяцев он тоже решил перебраться в Лондон, предварительно собрав на своем земельном участке неплохой урожай картофеля. Навестивший его перед отъездом старый знакомый, писатель Джек Коммон, живший неподалеку, оставил зарисовку: «Он стоял с мотыгой, выглядел очень хрупким, лицо с глубокими морщинами и до жалости хлипкая грудь. Его прочные брюки из рубчатого плиса придавали его ногам массивность, странно контрастировавшую с изможденным туловищем. После чая мы долго разговаривали. Он говорил характерным глухим до смерти голосом, совершенно не смеясь, только иногда тоскливо хмыкал; во всём, что он говорил, звучала усталость»{475}.

Эрик пребывал в дурном настроении из-за отъезда Эйлин. В самом конце мая 1940 года Блэры сняли крохотную двухкомнатную квартиру на верхнем, четвертом этаже дома на Чагфорд-стрит в районе Риджент-парка, неподалеку от знаменитой Бейкер-стрит. В доме даже не было лифта, а окна квартиры выходили на гаражи и мусорную свалку. Жизнь в столице стремительно дорожала, и приходилось максимально экономить.

С 7 сентября 1940 года 57 ночей подряд германская авиация бомбила Лондон. Одним из самых разрушительных был первый налет. Блэр в этот вечер был в гостях у Коннолли, жившего в районе Пиккадилли. Они поднялись на крышу и наблюдали, как один за другим вспыхивали пожары в доках Ист-Энда. С некоторым цинизмом он записал в дневник, что был потрясен «размерами и великолепием пламени»{476}. Они вынуждены были укрыться, так как рядом с ними упал осколок бомбы. По свидетельству Коннолли, Эрик «чувствовал себя как дома во время блица — в этой обстановке падающих бомб, мужества, разрушений, нехватки всего, бездомности, признаков революционного настроения»{477}. В другой раз бомба разорвалась недалеко от дома Блэров. Услышав страшный грохот, Эрик невозмутимо спросил жену: «Случилось что-нибудь?» — и услышал столь же спокойный ответ: «Только окна вышибло».

Во время ночных налетов Блэры никогда не спускались в бомбоубежище. Часто они подходили к окну и наблюдали, сколь разрушителен налет, а затем выходили на улицу, чтобы помочь пострадавшим соседям{478}. Позже Эрик признавался, что испытывал гордость за сограждан, которые по сигналу воздушной тревоги с почти невозмутимым видом, не спеша, не обгоняя друг друга, направлялись в бомбоубежища и покидали их, как только завершался налет, чтобы проверить, цел ли их дом, и начать разгребать завалы. Иногда даже под бомбами они не бросали привычные дела. 17 сентября 1940 года Эрик сделал восторженную, но с оттенком черного юмора запись в дневнике о своем парикмахере, как ни в чем не бывало продолжавшего свое занятие во время бомбардировок: «Когда-нибудь бомба упадет так близко, что заставит его вскочить, и он срежет кому-нибудь половину лица»{479}.

Самому ему не раз предлагали переждать эти страшные месяцы в Веллингтоне. Обычно он отделывался общими фразами, но как-то в сердцах ответил: «Пока идет война, надо оставаться здесь. Нельзя уезжать, когда людей бомбят, как в аду»{480}.

Однажды Эйлин заговорила об отъезде в Канаду на случай оккупации Британских островов немцами, добавив, что и оттуда можно вести пропаганду против нацизма. «Лучше умереть, если необходимо», — ответил Эрик, а в дневнике, записав этот разговор, добавил с грустью: «…и, может быть, в смысле пропаганды смерть окажется полезнее, чем жизнь за границей без существенной пользы и за счет благодеяний других людей. Не то чтобы я хотел умереть; у меня есть так много всего, для чего следует жить, несмотря на плохое здоровье и на то, что нет детей»{481}.

И всё же после начала войны Блэр на публике вел себя так, будто ничего сверхъестественного не произошло. Он явно колебался, оставаться ли ему пацифистом-пораженцем или же изменить свои политические предпочтения. В журналах продолжали появляться его рецензии и обзоры, в которых автор, как правило, отказывался от каких-либо, даже самых общих, оценок ситуации. И только по некоторым высказанным вскользь мыслям можно понять, какая трудная трансформация происходила в его сознании.

Эйлин длительное время не могла справиться с депрессией. Эрик также глубоко переживал смерть шурина и в то же время пытался скрыть состояние жены от окружающих. В ряде писем, в разговорах со знакомыми он утверждал, что Эйлин просто слишком много времени и сил отдает работе в цензурном ведомстве, куда поступила в начале войны, и что ей надо оставить эту истощающую нервы бюрократическую должность. Лишь изредка Эрику удавалось с большим трудом уговорить жену пойти к друзьям или на какие-то мероприятия. Журналист Тоско Файвел, со своей женой Мэри участвовавший вместе с Блэрами в одной из дискуссионных групп, организованной издателем Варбургом, встретился с ними на одном из заседаний после долгого перерыва: «Мы все заметили, какие глубокие изменения произошли с ней. Пока мы разговаривали, она сидела в саду, погруженная в молчание… Мэри сказала, что она показалась ей полностью отрешенной. Так как Оруэлл и Эйлин были до определенной степени скрытными, только после второго или третьего ее визита мы узнали, что ее брат… был убит»{482}.

В августе 1940 года Оруэлл опубликовал эссе, посвященное творчеству английского романиста и драматурга второй половины XIX века Чарлза Рида, которого считали последователем Диккенса, назвав его «просто джентльменом из среднего класса с несколько большей сознательностью, чем большинство, столь же оторванное от жизни, как шахматная игра или даже задача по складыванию кубиков»{483}. Писатель не может быть оторван от того, что происходит вокруг, — так читались эти строки применительно к современности. Осенью 1940 года на свет появился очерк Оруэлла под названием «Моя страна, справа или слева» («My Country, Right or Left»), созвучным широко распространенному лозунгу патриотов «Это моя страна, права она или неправа» («Our Country, Right or Wrong»), впервые произнесенному американским общественным деятелем Стивеном Дектюром в 1816 году. Оруэлл подчеркивал поляризацию и одновременно определенную степень единения британского народа в военных условиях. Он признал, что «в глубине сердца оставался патриотом, никогда бы не занялся актами саботажа или другими действиями, направленными против собственной стороны» (слово «родина» он предпочитал не произносить, считая его официозным и высокопарным). Оруэлл писал, что поддерживает войну и «будет сражаться», поскольку Англия находится на странном этапе истории, когда революционер должен стать патриотом, а патриот революционером{484}.

Пацифист Оруэлл перестал существовать. Теперь он подчеркивал необходимость лояльности своей стране, находящейся в опасности, и готовности сражаться за нее: «Верность одновременно Англии Чемберлена и завтрашней Англии может показаться невозможной, если не знать, что это повседневное явление».

Вслед за этим последовали рассуждения по поводу особенностей британского менталитета, которому свойственны патриотические чувства, имеющие некую абстрактную составляющую, но конкретно определяемые цели: сохранение своей страны, ее обычаев, языка, культуры. Более того, — выкручивался Оруэлл, пытаясь связать свой патриотизм с социализмом, — британцы разного социального положения, в том числе люди не очень бедные, распространят свой патриотизм и на социалистическое общество, если оно возникнет в их стране. В «Письме из Лондона», опубликованном в мартовско-апрельском номере 1941 года американского левого журнала «Партизан ревю» («Пристрастное обозрение»), он декларировал: «Люди, которые встают по стойке смирно при звуках [гимна] “Боже, храни короля”, с готовностью распространят свою лояльность на социалистический режим, если с ними обращаться с минимальным тактом. Однако в летние месяцы никто не увидел такой возможности, лейбористские лидеры… позволили превратить себя в ручных котов правительства, и когда вторжение не удалось и воздушные налеты стали менее ужасными, чем все ожидали, квазиреволюционное настроение пошло на убыль. В настоящее время правые ведут контрнаступление… Возможно, что одна-две левые газеты будут вскоре закрыты. Как говорят, вопрос о закрытии “Дейли уоркер” уже обсуждается кабинетом. Но такое движение маятника не является жизненно важным, если не верить, а я не верю, и сомневаюсь, верят ли в это люди моложе пятидесяти лет, что Англия сможет выиграть войну, не пройдя через революцию, и просто возвратится к “нормальности” до 1939 года с тремя миллионами безработных»{485}.

Важнейшим фактором, побудившим Оруэлла отказаться от пацифистских установок и перейти на патриотические позиции, было подписание советско-германского договора о ненападении 23 августа 1939 года, за неделю до начала Второй мировой войны{486}. Оруэлл признался в этом в статье «Моя страна, справа или слева»: «Несколько лет я относился к войне как к кошмару и иногда выступал против войны с речами и писал против войны памфлеты. Но в ночь перед сообщением о подписании русско-германского пакта мне приснилось, что война началась. Это был один из тех снов, которые… открывают нам наши истинные чувства. Этот сон открыл мне две вещи. Во-первых, что я вздохну с облегчением, когда эта война, которую мы давно боимся, наконец начнется; и во-вторых, что в душе я патриот, что я не буду саботировать ее и не выступлю против своих, что я буду поддерживать войну и буду воевать, если это окажется возможным. Когда я спустился вниз по лестнице, я увидел газету, сообщающую о прилете Риббентропа в Москву»{487}.

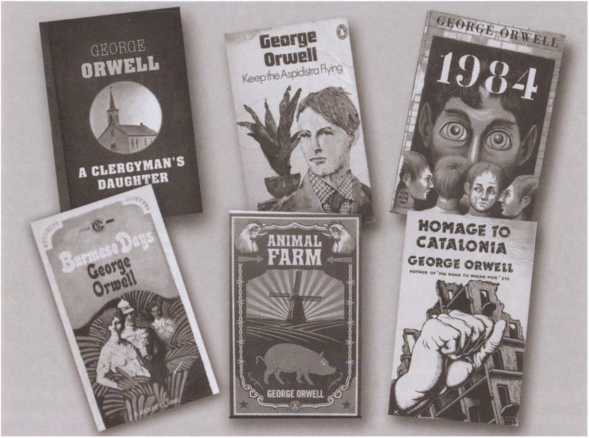

После подписания пакта Молотова — Риббентропа, а уж тем более после вступления Великобритании в войну Оруэллу требовалось пересмотреть и собственную гражданскую позицию, и свои творческие планы. Еще в 1939 году он задумал роман-трилогию. Он писал Муру 19 июля о «своего рода саге»{488} и даже придумал название первой книги: «Быстрый или мертвый». В записной книжке появлялись отдельные заметки для нового романа, но они становились всё более редкими, а затем и вовсе прекратились. Оруэлл быстро охладел к задуманному произведению. Позже он объяснял, что не рассчитал сил. Не исключено, что он счел значительно более важным в условиях войны сосредоточиться на политической публицистике. Только в победном 1945 году появилось на свет его новое художественное произведение, принесшее автору всемирную славу, — повесть «Скотный двор», где были использованы некоторые наработки, предназначенные для трилогии, в частности образ лошади по кличке Боксер, которую беспощадно избивает кнутом армейский офицер.

«Лев и единорог»

После возвращения в Лондон Оруэлл стал участвовать в издании серии политических памфлетов. Идея принадлежала его хорошему знакомому журналисту Тоско Файвелу. Серия должна была разъяснить перспективы участия Великобритании во Второй мировой войне в союзе с Соединенными Штатами{489}. Выпускать памфлеты согласилось издательство Зеккера и Варбурга. Из семнадцати работ, запланированных в серии, получившей название «Прожектор», в 1941–1942 годах были изданы десять. (Выпуск был прекращен после попадания немецкой бомбы в здание, где находились типография и склад издательства.)

Первой, в середине февраля 1941 года в рамках серии была опубликована работа Оруэлла «Лев и единорог»{490}. Книга открывалась эмоциональным и логическим обоснованием чувств автора по отношению к собственной стране — чувств, подобных тем, которые испытывает любой нормальный человек, ощущающий свою страну как особый «свой» мир, может быть, отнюдь не идеальный, даже отсталый и провинциальный, но именно тот, к которому он накрепко привязан происхождением, привычками, всеми элементами культуры. «Когда возвращаешься в Англию из чужой страны, — писал Оруэлл, — сразу возникает ощущение, что дышишь другим воздухом. Об этом тебе дают знать тысячи мелочей… Есть что-то особенное и своеобразное в английской цивилизации… Почему-то она ассоциируется с плотными завтраками и хмурыми воскресеньями, дымными городами и извилистыми дорогами, зелеными полями и красными почтовыми ящиками. У нее собственный аромат. Кроме того, она непрерывна, она простирается в будущее и в прошлое, что-то в ней не умирает, она сохраняется, как живое существо. Что общего у Англии 1940 года и Англии 1840-го? А что общего у вас с пятилетним ребенком, чью фотографию ваша мать держит на камине? Ничего, кроме того, что вы один и тот же человек. И главное, это ваша цивилизация, это вы. Вы можете проклинать ее или смеяться над ней, но вдали от нее никогда не будете счастливы. Пудинги на сале и красные почтовые ящики запали вам в душу. Хорошее или плохое — это ваше, вы часть этого и до гроба будете носить отметины, которые оно оставило на вас»{491}.

Широкими, подчас грубыми мазками Оруэлл стремился охарактеризовать особенности английской ментальности, выявить и четко прослеживаемые, и едва уловимые черты, при столь же явно различимых индивидуальных и групповых различиях. Он считал, что одной из наиболее заметных черт английской цивилизации является ее «мягкость»: кондукторы автобусов здесь не раздражаются и не вступают в пререкания с пассажирами, а полицейские не носят револьверов. Но что Оруэлл считал еще более важным, так это отвращение англичан к войне и милитаризму.

Впрочем, здесь автор сам себя ловил на противоречии, признавая сочетание этой «мягкости» с сохранением заокеанской империи, в которой владычество поддерживается силой, телесными наказаниями и смертной казнью через повешение. «Наше уголовное право устарело, как мушкеты в Тауэре», — резюмировал Оруэлл. Отсюда протягивалась прямая логическая цепочка к уважению закона, стоящего выше и государства, и отдельной личности, далеко не всегда справедливого, но неподкупного, свойственному всем британцам — даже тем, кто его грубо нарушает: «У отъявленных врагов общества это чувство так же сильно, как у всех остальных». Последнее утверждение иллюстрировалось не только воспоминаниями преступников и тюремными дневниками, но и иронической, если не сказать издевательской, ссылкой на письма, посылаемые в газеты профессорами-марксистами, отвергающими «буржуазное право» и тут же, нимало не смущаясь, указывающими на «нарушения британского правосудия».

Развивая логическую линию британского менталитета, Оруэлл занялся анализом британского патриотизма, его особенностей у англичан, шотландцев, уэльсцев и у различных имущественных групп. Он пришел к выводу, что «огромное большинство людей ощущают себя единой нацией и сознают, что друг на друга похожи больше, чем на иностранцев. Патриотизм обычно сильнее классовой ненависти и всегда сильнее какого угодно интернационализма». Он подметил, что патриотические чувства проявляются у средних слоев сильнее, чем у высших, что патриотизм рабочего класса — глубокий, но бессознательный: «Во всех странах бедные — большие националисты, чем богатые; но английские рабочие выделяются своим отвращением к иностранным обычаям. Даже когда им приходится жить за границей годами, они не желают привыкать к иностранной пище и учиться иностранному языку».

Подводя итог своеобразной, порой парадоксальной характеристике британского общества с его патриотизмом, перемешанным с национализмом, Оруэлл, жертвуя близким ему ранее «классовым подходом», заключал, что «Англия — не “царственный остров” из заезженной фразы Шекспира[48], но и не ад, изображаемый доктором Геббельсом. Гораздо больше она напоминает семью, довольно консервативную викторианскую семью, где выродков мало, но очень много разнообразных скелетов в чуланах. У нее есть богатые родственники, перед которыми надо лебезить, и бедные родственники, которых можно травить, и есть круговая порука молчания касательно источника семейных доходов. Эта семья, где молодых придерживают, а распоряжаются, по большей части, безответственные дядья и прикованные к постели тетки. И всё же это — семья. У нее свой язык и общие воспоминания, и при появлении врага она смыкает ряды. Семья, во главе которой не те люди — и точнее, наверное, Англию одной фразой не опишешь».

От сравнительно подробной характеристики особенностей британского менталитета Оруэлл переходит к объяснению того, что он понимал под социализмом и в чем расходился фактически со всеми, кто считал себя приверженцами социалистической доктрины. Согласившись, наконец, что социализм немыслим без общественной собственности на средства производства, он дополнял этот критерий другими, по его мнению, не менее важными: «достаточно приблизительное» равенство доходов, политическая демократия, ликвидация наследственных привилегий. При этом особое внимание уделялось демократическим институтам, ибо без контроля над правительством государство превратится в «самокооптирующуюся политическую партию», а в результате в полной мере возвратятся как привилегии, так и олигархия.

Перед Оруэллом вставала задача противопоставить свой умозрительный демократический социализм тому феномену, который именовал себя национал-социализмом германского образца. Понятие «тоталитаризм» уже фигурировало в социологии и в политологии, но пока не получило широкого распространения. Оруэлл изредка пользовался этим термином, но без попыток объяснить его смысл. Он полагал, что фашизм — форма капитализма, заимствовавшая некоторые черты социализма, причем только те, которые обеспечивают военную эффективность. Экономикой и социальными отношениями, при сохранении частной собственности и эксплуатации рабочих капиталистами, руководит государство, на которое трудятся и предприниматели, и рабочие. «Эффективность этой системы, не страдающей от расточительства и различных помех, очевидна. За семь лет она построила военную машину, мощнее которой не видел мир».

В то же время Оруэлл решительно отвергал мысль, что нацизм носит социалистический характер, причем главным водоразделом считал даже не сохранение частной собственности, а убежденность в превосходстве немцев над остальными народами: «Хотя своего рода военный социализм и существует в германском государстве, отношение последнего к завоеванным нациям — отношение эксплуататора. Чехи, поляки, французы и пр. существуют для того, чтобы производить нужную Германии продукцию, а взамен получать тот минимум, который удержит их от открытого бунта. Если завоюют нас, нашей работой будет, вероятно, производство оружия для будущей войны Германии с Россией и Америкой». Именно с этой точки зрения он оценивал военно-экономические преимущества нацистской системы над западной, в частности британской: «Либо пушки, либо масло, как заметил маршал Геринг. Но в чемберленовской Англии такая перестройка была невозможна. Богатые не потерпели бы возросших налогов, а покуда богатые нескрываемо богаты, нельзя чересчур обременять налогами и бедных. Кроме того, пока главной целью производителя является прибыль, ему нет смысла переключаться с потребительских товаров на оружие».

Оруэлл утверждал, что имущие слои Великобритании упорно не желали понять природу фашизма и характер современной войны. А из этой среды фальшиво-оптимистические настроения распространялись и на средние, и на низшие слои населения. В результате, «когда пришла беда», оказалось, что Британия испытывает нехватку буквально во всех военных материалах, но «не в патефонах, губной помаде и шоколаде». Одновременно он отмечал определенный перелом в общественном мнении: всё больше мыслящих людей стало задумываться об определенных преимуществах плановой экономики. Отсюда вытекала робкая надежда на то, что приход к власти новых деятелей, не обремененных традиционным консервативным мышлением и корыстными интересами, может повернуть магистраль развития британского общества в социалистическом направлении.

Конечно, рассуждения Оруэлла носили утопический характер. Он не понимал, что «общественная собственность» неизбежно превращается в государственно-монополистическую, что «плановая экономика», если она выходит за пределы самого общего регулирования экономической жизни, обрекает хозяйство на застой, что «демократический социализм», рассматриваемый как социально-экономическая система, а не в качестве комплекса мер по социальной защите населения, в итоге ведет к тоталитаризму. Социализм Оруэлла продолжал оставаться весьма своеобразным. «Революция — не значит красные флаги и уличные бои», — писал он, прекрасно понимая, что революция в общепринятом смысле слова — это именно красные флаги и уличные бои. Оруэлл не предусматривал и диктатуру одного класса, да и вообще считал, что в новом обществе сохранится частная собственность, и только доходы людей должны быть несколько сближены. При этом он писал и о необходимости национализации, не называя, однако, какого размера предприятия должны быть национализированы, в какие сроки, в каких формах. Он сформулировал шесть пунктов, выполнение которых, по его мнению, должно было способствовать превращению Великобритании в социалистическую страну: «Национализация земли, шахт, железных дорог, банков и важнейших отраслей промышленности. Ограничение доходов таким образом, чтобы максимальный не облагаемый налогом доход в Британии не превышал минимального больше чем в десять раз. Реформа системы образования в демократическом духе. Немедленно предоставить Индии статус доминиона, с правом отделения после войны. Сформировать Генеральный совет империи, где будут представлены цветные народы. Заключить формальный союз с Китаем, Абиссинией и другими жертвами фашистских держав. Общее направление этой программы очевидно. Она открыто нацелена на то, чтобы превратить эту войну в революционную войну и Англию — в социалистическую демократию».

Только первый пункт этого перечня имел формальное отношение к социализму, да и то в самом ограниченном его понимании, ибо национализация банков и «важнейших отраслей промышленности» не означала ликвидации фундаментальных основ капиталистического общества — частной собственности и рыночных отношений. Речь, по существу, шла только об известном ограничении крупного капитала. Именно этот комплекс мер провело после Второй мировой войны лейбористское правительство К. Эттли, что отнюдь не превратило Великобританию в социалистическую страну, но в то же время весьма негативно повлияло на ее социально-экономическое развитие в следующие десятилетия.

Все остальные пункты носили чисто демократический характер. В мировоззрении Оруэлла социализм оставался неким моральным символом, данью «чему-то прекрасному», хотя и вряд ли реализуемому. Более того, Оруэлл не говорил о скорейшем введении «демократического социализма», полагая, что это длительный, очень сложный и противоречивый процесс: «Некоторые пункты, предложенные здесь, можно выполнить немедленно, другие потребуют годов или десятилетий и даже тогда не будут выполнены полностью. Полностью не осуществляется ни одна политическая программа. Важно, чтобы нечто подобное было объявлено нашей политикой. Главное всегда — направление».

Интересно, каким видел Оруэлл пришедшего к власти революционного вождя новой Англии: «Он отменит палату лордов, но, вполне вероятно, не отменит монархию. Он оставит недоделки и анахронизмы повсюду — судью в его нелепом парике и льва и единорога на пуговицах солдатской фуражки. Он не установит явной диктатуры одного класса. Он сгруппируется вокруг прежней Лейбористской партии и массовую поддержку будет иметь в профсоюзах, но вберет в себя и большую часть среднего класса, и многих молодых людей из буржуазного сословия. Его руководящая группа будет набираться по большей части из нового неопределенного слоя квалифицированных рабочих, технических специалистов, авиаторов, ученых, архитекторов и журналистов — людей, которые чувствуют себя своими в век радио и железобетона. Но он никогда не расстанется с традициями компромисса и верой в то, что закон выше государства. Он будет расстреливать предателей, но перед этим справедливо судить, а иногда и будет оправдывать. Всякий открытый бунт он подавит быстро и жестоко, но будет очень мало мешать свободе устного и письменного слова. Политические партии с разными названиями будут существовать по-прежнему, революционные секты — по-прежнему публиковать свои газеты и так же мало привлекать внимание. Он отделит церковь от государства, но не будет преследовать религию. Он сохранит смутное уважение к христианскому моральному кодексу и время от времени будет говорить об Англии как о “христианской стране”. Католическая церковь поведет с ним войну, но неконформистские секты и большая часть англиканской церкви смогут найти с ним общий язык. Он настолько сохранит связи с прошлым, что иностранные наблюдатели будут поражены, а иной раз и усомнятся, была ли вообще революция».

Именно в связи с таким необычным пониманием социализма и социалистического лидера в работе появились «лев и единорог»[49] — символы традиционной Англии, в которую оруэлловский социализм должен был вписаться. При этом Оруэлл был уверен, что если бы такое социалистическое движение возникло, то другие социалисты встретили бы его в штыки и объявили «фашизмом». Так что оруэлловский социализм по существу противопоставлялся всем социалистическим течениям, включая и Независимую рабочую партию, в которой автор перед этим недолгое время состоял.

Как это ни парадоксально, война придала Оруэллу оптимизма. Он не верил в возможность преобразования британского общества на «справедливых» началах в мирное время. После войны, полагал он, социализм должен восторжествовать. Но для этого нужна была победа: «Нам не удастся построить общество, которое в западной стране может считаться социалистическим, не победив Гитлера; с другой стороны, нам не удастся победить Гитлера, экономически и социально оставаясь в девятнадцатом веке. Прошлое борется с будущим, и у нас есть два года, год, может быть, всего несколько месяцев, чтобы обеспечить победу будущему». Так, с некоторым усилием, Оруэлл свел воедино борьбу с фашизмом, революцию и торжество социализма.

Патриотические выступления представителей различных социальных групп, от крупных собственников и земельной аристократии до рабочих и бедных сельских арендаторов, Оруэлл объявлял тяготением к социализму, которое отождествлял с прогрессивным развитием своей страны, никакого отношения к социализму как системе не имеющим. Он завершил публикацию словами: «Ничто и никогда не остается на месте. Мы должны приумножить наше наследие или потеряем его; мы должны стать больше, или станем меньше; мы должны идти вперед, или вернемся вспять. Я верю в Англию и верю, что мы пойдем вперед».

Победителей не судят. В данном случае победителем, бесспорно, оказался Оруэлл: его небольшая книжка, написанная буквально в один присест осенью 1940 года, была буквально сметена с прилавков, за первым изданием последовало второе. Общий тираж — 12 тысяч экземпляров — был невиданно большим для публицистического произведения того времени. Патриотический настрой книги, содержавшей фактический призыв к единству нации в условиях войны, к сплочению сил для достижения победы, побудил центристские и консервативные издания отнестись к публикации сочувственно. В рассуждениях о социалистическом переустройстве общества увидели необходимое, пусть и небезопасное средство привлечения к общему делу борьбы против агрессора левой интеллигенции и социалистически настроенных рабочих. Литературное приложение близкой к консерваторам газеты «Таймс» отмечало, что «блестящее эссе Оруэлла воплощает собой искреннее желание навести мосты между слишком долго молчавшим, хотя и сильным британским патриотизмом и неискоренимыми интернационалистскими идеями левого крыла, доминировавшего в британском мышлении между войнами»{492}. И только левые лейбористы и коммунисты новую книгу Оруэлла проигнорировали.

Прошло сравнительно немного времени, и Оруэлл вынужден был признать, что его надежды на продвижение Великобритании к социализму в связи с войной тщетны. В журнале «Партизан ревю» он писал, что попал в ловушку, поверив в придуманный им же лозунг «Война и революция неразделимы». «В конечном итоге мы не проиграли войну и не ввели социализм»{493}, — резюмировал он.

Своеобразным и весьма существенным дополнением к «Льву и единорогу» стала статья 1940 года, которую автор осторожно назвал «Мысли в пути»{494}. Эти мысли касались в основном морально-этических проблем, связанных с религией. Соглашаясь с тем, что религиозную ложь необходимо выкорчевывать без остатка, автор тут же останавливал себя, ссылаясь на крайнюю сложность этой проблемы. Ведь именно из-за лжи, в том числе религиозной, думающий человек становится бунтарем «и часто безрассудным бунтарем». В то же время полное исключение Бога из человеческого сознания неизбежно ведет к его подмене псевдобожествами, связанными с псевдосоциалистическими режимами наподобие нацистского и советского: «Видимо, нельзя жить, полагаясь исключительно на могущество машин и на обобществленную экономику. Сами по себе они только помогают воцариться кошмару, в котором мы принуждены существовать, — этим бесконечным войнам и бесконечным лишениям из-за войн, и колючей проволоке, за которой оказались народы, обреченные на рабский труд, и лагерным баракам, куда гонят толпы исходящих криком женщин, и подвалам, где палачи расстреливают выстрелами в затылок, неслышными через обитые пробкой стены. Ампутация души — это, надо полагать, не просто хирургическая операция вроде удаления аппендикса. Такие раны имеют свойство гноиться».

Именно «ампутация души» постепенно становилась ключевой темой публицистических, а затем и художественных произведений Оруэлла антитоталитаристской направленности. Вновь и вновь писатель напоминал о слепой приверженности человеческих толп к разного рода догмам, которые им внушены при помощи истерической пропаганды и которым они бездумно, подчас страстно, следуют. Становясь элементами (позже их назовут «винтиками») толпы в любой ее форме — нации, единоверцев, класса, — люди перестают быть личностями. «Чувствуй они хоть немного глубже, и эта преданность сообществу стала бы преданностью самому человечеству, которое вовсе не абстрактно». Так Оруэлл совершал новые шаги по направлению к своим главным, антитоталитаристским произведениям.

Как внести личный вклад?