5. Звук и изображение

5.1. Звуковое кино и радиотеатр

Рождение звукового кинематографа в начале ХХ века стало возможным в результате исследований, проводившихся одновременно в СССР, США и Германии. В 1926–1927 годах Павел Тагер в Москве и Александр Шорин в Ленинграде начинают разработку первых советских систем звукового кино, а уже в 1928–1929 годах начинается параллельная работа над несколькими звуковыми фильмами.

В 1929 году в Ленинграде Арсений Авраамов руководит бригадой музыкантов, создающих экспериментальную звуковую дорожку одного из первых советских звуковых фильмов Абрама Роома «Пятилетка. План великих работ», о котором Роом писал: «Зрительный материал играл для нас чисто служебную роль, будучи канвой для звукового оформления <…> каждому из нас пришлось приналечь и на теорию акустики и радио»[271].

5 октября 1929 года в Ленинграде на Невском проспекте в доме 72, в бывшем кинотеатре «Кристалл-Палас» открылся первый в СССР звуковой кинотеатр, где начали демонстрировать озвученные фрагменты картины «Бабы рязанские» О. Преображенской и И. Правова. Перед началом программы выступил Александр Шорин — изобретатель советского звукового кино, как было сказано в приглашении на первый сеанс.

6 марта 1930 года открылся первый звуковой кинотеатр в Москве, где демонстрировалась «Звуковая сборная программа № 1» режиссеров А. Роома и Г. Левкоева со звуком, записанным по системе А. Шорина. В программу звукового экспериментального сборника входили:

1. Речь А. В. Луначарского о значении звукового кино.

2. «План великих работ (Пятилетка)», документальный киноочерк о первом пятилетнем плане.

3. «Тип-Топ — звуковой изобретатель», 1929, «Совкино». Анимационно-хроникальная политсатира на современную политическую жизнь Западной Европы и США. В фильме рисованный персонаж Тип-Топ, звуковой изобретатель, совершал путешествие вокруг света с тон-аппаратом.

4. Марш С. Прокофьева из спектакля «Любовь к трем апельсинам» и несколько других концертных номеров в исполнении хора, певцов-солистов, симфонического и джаз-оркестра, а также актеров кукольного театра С. Образцова.

По этой же системе был снят и выпущен на экран 19 октября первый советский звуковой фильм-концерт «Олимпиада искусств» режиссера Владимира Ерофеева, а 30 августа 1931 года впервые в передаче Всесоюзного радио были включены фрагменты из документального радио-фильма. Это было первое применение звукозаписи для радиовещания в СССР. Запись велась оптическими методами на кинопленку на аппаратах Павла Тагера и Александра Шорина.

В то же самое время 25 декабря 1927 года в Москве по адресу улица Горького, 7, архитектор Иван Рерберг заканчивает строительство здания Московского телеграфа. Центральный телеграф — cредоточие почтово-телеграфной службы страны, однако часть здания на втором этаже предназначалась для нескольких радиостудий. Здесь начинал складываться советский радиотеатр. В Ленинграде первый радиотеатр был основан в здании, которое теперь занимает Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича.

Владимир Попов работает с бригадой шумовиков. Журнал «Смена». 1932. № 3–4

Процесс внедрения звукозаписи на радио напоминал процесс освоения звука в кино. 4 сентября 1929 года руководством Радиокомитета был подписан приказ № 104 «О мероприятиях в связи с введением в систему радиовещательной работы радиофонической режиссуры»[272]. С этого дня ведет свою биографию профессия звукорежиссера, и всевозможные эксперименты художественно-технического свойства вменяются в обязанность работникам, занимающим эту должность по штатному расписанию.

«В студии — энтузиаст “звукомонтажа”, так именовали шумовое оформление: в аппаратной и других комнатах с наушниками и у репродукторов сидят режиссеры — радиофонические и просто постановщики, техники, редакторы. Задача — через микрофон передать зажигание спички и треск костра, выстрел, цоканье копыт, шуршание льда, закуривание папиросы, шум приближающегося поезда и целый ряд других, более хрупких и тонких звуков, которые даже простым ухом плохо улавливаются. В списке — свыше тридцати опытов <…> Проницательный критик по этому поводу писал: “Перед нами открыты богатейшие возможности использования звука как носителя семантики, т. е. смыслового значения использования звука как носителя определенной эмоции и т. д. Звук в радиоискусстве — не простой привесок к слову”…»[273].

В 1931 году была организована по типу киностудии фабрика «Радиофильм» специально для подготовки передач, которые фиксировались предварительно на кинопленке. В том же году в эфире появились и первые экспериментальные работы.

Название фабрики стало обозначением разновидности художественных и художественно-публицистических передач, которые представляли собой «тот же звуковой кинофильм, но на ленте радиофильма отсутствуют кинокадры. Это обыкновенная стандартная кинопленка с нанесенной на ней сбоку фонограммой, фотографией звука»[274].

5.2. Организованный звук

29 февраля 1930 года Арсений Авраамов был приглашен принять участие в дискуссии в Ассоциации работников революционной кинематографии (АРРК). Он должен был представить свои взгляды на первый советский экспериментальный звуковой фильм «Пятилетка. План великих работ» Абрама Роома, в котором руководил бригадой композиторов. Сохранившаяся стенограмма дискуссии позволяет нам заглянуть на «звуковую кухню» композитора. Авраамов утверждал:

«Я считаю, что музыка, если ее понимать не так, как теперь понимают, не обязательно классическая музыка, а музыка вообще, в более широком смысле, как организованный звук, должна принять участие в звуковом фильме. <…> Кроме того, я должен сказать, что противоречия между двумя последними моментами, т. е. между музыкой и шумом, я вообще не вижу. <…> Характерной была та установка, которая вытекала из моего акустического подхода, и которая стирала грань между музыкальным и шумовым эффектами. Тот и другой были организованным звуком, но организованным по‐разному. Более ясная композиция приводила к музыкальному эффекту, более сложная, насыщенная приводила к эффектам порядка шумового. <…> Большинство так называемых шумов, которые были нами употреблены в фильме, не были воспроизведены при помощи шумовых инструментов, а были воспроизведены музыкальным образом на настоящих музыкальных инструментах. Фисгармония играла огромную роль в этом деле. Звук динамо-мотора получается, например, если взять в регистре интервал на полутон. Звук полета аэроплана получается путем воспроизведения также на фисгармонии интервала кварты. В этом случае мы получаем незвучащую вибрацию, т. е. звук, который типичен для полета аэроплана. Закрывая немного этот звук, можно получить звук летящего аэроплана.

В передаче шумов индустрии применяются более сложные способы. Например, там есть звуки кузни — работа двух молотов. Оба молота получены очень сложным аккордом — путем применения четырех роялей, которые были настроены определенным образом <…>

У нас было несколько вариантов, и мы встали перед вопросом, какой из вариантов взять. В одном варианте, где рояль определенно превалировал, получались мощные удары, подобные шагам, очень гармоничные по комплексу звуков, но в то же время совершенно не разложимые на музыкальные элементы <…>.

Были моменты, когда мы были вынуждены применять чисто шумовые эффекты. Можно прекрасно получить любой шум, например, при помощи микрофона. Достаточно взять бумажку и начать ею шуршать (показывает), чтобы получился шум <…> Часто нет смысла заниматься акустическим анализом и убивать целый м [еся] ц, чтобы получить то же самое на фисгармонии и рояле. Так как мы были очень сжаты сроком, то мы иногда применяли чисто шумовые эффекты, но, во всяком случае, это не было характерно.

Тема “Индустрии” построена на очень сложном комплексе. В основе— квартет роялей, который дает ритм боя молотов. Основное развитие — музыкальное, в нем принимает участие огромный комплекс инструментов, почти полный симфонический оркестр, даже с двумя арфами <…>

Посмотрим, как в моей системе получаются колокола. Я производил этот опыт на Парижской выставке. Там мне просто хотелось из кое‐каких целей побузить, закончить концерт “Интернационалом”. Я преподнес его под соусом боя часов со Спасской башни. Когда на этом расширенном рояле (на 4‐х роялях) берешь аккорды, то Вы слышите звуки, которые невозможно отличить от боя часов. Возможность синтетического воспроизведения очень велика <…>

Сначала Роом был совершенно со мной согласен. Я сам не хотел вводить в фильму настоящей организованной музыки (чтобы она переходила в мелодические симфонические моменты) из того соображения, о котором я говорил. Конечно, можно написать прекрасную музыку, чтобы сыграл оркестр. Оркестр даже будет еще лучше. Я хотел совершенно избежать внесения музыки. Роом сначала соглашался на это, потом под влиянием критики постепенно начал пугаться. Когда приходили ответ[ственные] и [начальственные] работники слушать, то все они явно склонялись на сторону классической музыки. Эта публика разводила руками, пожимала плечами: “Хаос какой‐то”. Пришлось пойти на компромисс в том смысле, что были приглашены композиторы обычного толка, которые написали настоящую музыку в обычном смысле этого слова»[275].

5.3. Дзига Вертов. «Энтузиазм (Симфония Донбасса)»

Тем временем в 1929–1930 годах кинорежиссер Дзига Вертов производит первые полевые записи звука с помощью оборудования, специально созданного для съемки фильма «Энтузиазм (Симфония Донбасса)» (1930) изобретателем Александром Шориным. Звуковая дорожка этого фильма, определенного автором как «симфония шумов», стала одним из первых опытов создания шумовой киномузыки.

В отличие от Арсения Авраамова, Дзига Вертов считал неуместной имитацию конкретных звуков музыкальными и синтетическими средствами, стремясь к максимальной документальности звукового материала. В своей полемике с Роомом по поводу материала фильма и звуковой дорожки Авраамова (без упоминания его имени), Вертов обвинил Абрама Роома в плагиате, утверждая, что большая часть «Пятилетки» основана на материалах его фильма «Одиннадцать» (1928). Относительно звука он утверждал, что «в своем своеобразном соревновании по “усвоению” “Одиннадцатого” победил игровой режиссер РООМ. Он не только отобрал себе лучшие куски предназначенной к авторскому озвучиванию неигровой фильмы “Одиннадцатый”, но, прибавив к ним несколько анонимных цитат из “Ленинской Правды” и “Шестой части мира”, стал озвучивать отобранный материал сам. Гремящую громаду документального “11‐го” втиснул в тюремную камеру заглушенного ателье, резал фильму на части и татуировал искусственными игрушечными звуками»[276].

Дзига Вертов в процессе записи звука. Украина. 1929. Журнал «Смена». 1931. № 17

В конце ноября 1929 года совместно с композитором Николаем Тимофеевым, позднее сотрудничавшим с исследователями графического звука, Вертов создал музыкальную партитуру, включавшую шумы и их трансформации. В фильме также имеются уникальные кадры тренировок курсантов ЦИТ, «биомеханический» балет, напоминающий представления Проекционного театра Никритина.

В соответствии с анализом искусствоведа Оксаны Булгаковой, с точки зрения формы музыкальный материал фильма организован по правилам композиции программной музыки (сонаты и рондо) и может быть рассмотрен как четырехчастная симфония, в которой лейтмотивы и рефрены развивают музыкальный нарратив. «Звук утверждался в этой первой индустриальной симфонии как магическая сила (метроном, знак радио, и колокол были ее агентами), которая уничтожала старые изобразительные сакральные искусства (храм, портрет, статуи, символы). Метроном, знак радио, изменял изображение, и звук помогал кино утвердиться над старыми пластическими искусствами благодаря магической манипуляции с видимым и слышимым»[277].

Реакция публики и прессы на фильм была неоднозначна. Так газета «Кино-фронт» ссылалась на коллективное письмо от группы студентов третьего курса операторского отделения учебного комбината кино-фото-техники, в котором «Энтузиазм» описывается как звуковой хаос и формалистская бессмыслица: «…с боков экрана несмолкаемо свистят, хрипят и гнусавят громкоговорители. Хаос звуков металлических конструкций и машинных частей, бешено вертящиеся кадры, формальная бестолочь. Все это называется — “Симфония Донбасса”»[278].

Карл Радек писал в газете «Известия»: «По моему глубокому убеждению, <…> ее надо было бы правильно назвать “Какофония Донбасса” и вообще больше не демонстрировать»[279].

При этом в 1931 году европейская премьера фильма имела сенсационный успех. Чарли Чаплин, присутствовавший на просмотре, заявил: «Я рассматриваю фильм “Энтузиазм” как одну из самых волнующих симфоний, которые я когда бы то ни было слышал. Дзига Вертов — музыкант. Профессора должны у него учиться и не спорить с ним»[280]. Тем не менее, Вертов, следуя политической конъюнктуре, к шумовой музыке больше не возвращается. Однако начало положено. Шумовая музыка захватывает киноэкраны.

5.4. Контрапункт зрительных и звуковых образов

Раннее советское звуковое кино в значительной степени недооценено и недоисследовано не в последнюю очередь вследствие того, что в результате репрессий и резкого усиления цензуры в середине 1930‐х многие фильмы были перемонтированы, сняты с проката, запрещены или просто исчезли. Тем не менее, именно для краткого периода 1929–1935 годов характерны многочисленные экстраординарные открытия в области звуковых технологий и искусства звука. Впервые у художников, захваченных идеей звука, как художественного средства, появилась долгожданная возможность редактировать, обрабатывать, монтировать и структурировать записанный заранее аудио материал, комбинируя любые желаемые звуки. Кинокритик А. Н. Андриевский отмечал в 1931 году: «Если за границей первые работы по звуковому кино строились преимущественно на материале музыки, то в СССР мы имели другое увлечение. В первых звуковых картинах использовали, как главный материал, всякие шумы и грохоты»[281].

Стремительное внедрение новой технологии звукового кино, казалось, неминуемо разрушит эстетику немого кинематографа. Это не могло не вызвать сомнений, протестов и, как следствие, новых революционных идей. В 1928 году Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин и Григорий Александров написали программную статью «Будущее звукового фильма. Заявка», в которой главный акцент был сделан на идее контрапунктового метода сочетания звука и изображения:

«Звук — обоюдоострое изобретение, и наиболее вероятное его использование пойдет по линии наименьшего сопротивления, то есть по линии удовлетворения любопытства. В первую очередь — коммерческого использования наиболее ходового товара, то есть говорящих фильм. Таких, в которых запись звука пойдет в плане натуралистическом, точно совпадая с движением на экране и создавая некоторую “иллюзию” говорящих людей, звучащих предметов и т. д. <…>

Только контрапунктическое использование звука по отношению к зрительному монтажному куску дает новые возможности монтажного развития и совершенствования.

Первые опытные работы со звуком должны быть направлены в сторону его резкого несовпадения со зрительными образами.

И только такой “штурм” дает нужное ощущение, которое приведет впоследствии к созданию нового оркестрового контрапункта зрительных и звуковых образов. <…>

Контрапунктический метод построения звуковой фильмы не только не ослабляет интернациональность кино, но доведет его значение до небывалой еще мощности и культурной высоты…»[282].

На заре советского звукового кинематографа этот метод становится самым популярным подходом в работе со звуком. Один из ранних примеров применения контрапунктического метода мы находим уже в 1930 году в первой короткой трехминутной части короткометражного фильма Григория Александрова и Сергея Эйзенштейна «Сентиментальный романс» (Le Romance sentimentale), снятого во Франции (Sequana-Film). Фильм является экранизацией сентиментального романса композитора Алексея Архангельского. Однако трехминутный пролог представляет собой не просто эксперимент, но совершенно самодостаточный шедевр деструктивного монтажа и контрапункта видимых и слышимых образов.

Вследствие нехватки оборудования и технологических возможностей синхронной записи звука во время съемки, большинство звуковых фильмов, выпущенных в начале 1930‐х, снимались как немые со звуковыми дорожками, добавленными позже в студиях. Это привело к созданию самостоятельных саундтреков и эстетически было близко к будущей «конкретной музыке», изобретенной Пьером Шеффером во Франции в 1948 году. Будучи основанными на контрапунктическом методе, эти звуковые дорожки стали шедеврами раннего звукового искусства.

Удивительно, насколько хорошо молодые звукорежиссеры были осведомлены о новейших изобретениях в области музыкальной технологии. Так, во многих ранних советских звуковых фильмах можно обнаружить звуковые дорожки, созданные с помощью терменвокса, а также всех имевшихся тогда электронных средств, использовавшихся не только для исполнения красивых мелодий, но и как важное дополнение шумового оркестра.

Вероятно, одним из самых ярких примеров этой тенденции и одновременно иллюстрацией контрапунктического метода стал фильм «Дезертир» («Теплоход “Пятилетка”», 1933). Это был первый опыт и одновременно провал режиссера Всеволода Пудовкина в звуковом кино. Во времена борьбы с «формализмом» Пудовкин самокритично вспоминал: «Первая моя звуковая картина “Дезертир” <…> оказалась сплошным экспериментом. Прекрасно задуманный и выполненный Н. Агаджановой сценарий был буквально разорван на части моим постоянным стремлением пробовать разнообразные формы связи звука и изображения. Картина оказалась в значительной степени формалистичной. Она была плохо принята зрителем, так же как и следующая за ней…»[283].

Попытки экспериментировать с текстом, звуком и картинкой не нашли поддержку у зрителей. Сегодня типичный комментарий к этому фильму звучит так: «…насколько хороша немая “Мать”, настолько слаб звуковой “Дезертир”». Однако смена дискурса в корне меняет оценку фильма. Взгляд на эту работу с точки зрения искусства звука второй половины ХХ века, первая же попытка анализа как технических средств, так и формы приводит к удивительному выводу: перед нами — шедевр, опередивший время на десятилетия. Несмотря на очевидное влияние этики и эстетики наступающего «сталинского стиля», он представляется наиболее важным и смелым в цепочке работ, исследующих возможности звука и абсолютным образцом монтажа звука и изображения. Использование всех доступных электронных средств синтеза звука; манипуляция звуками природы и реверберацией как «звуковыми объектами», вырванными из их исходных контекстов; звуковые трансформации и тембральные метаморфозы; звучания терменвокса, имитирующие естественные интонации; естественные звуки, организованные в «шумовые симфонии»; контрапункт звука и изображения, «деструктивный» монтаж — это своего рода энциклопедия работы со звуком, сохраняющая при этом и основные прошлые достижения Пудовкина в области изображения и монтажа.

Композитором фильма был Юрий (Георгий) Шапорин. Над музыкальным оформлением работали композитор и звукорежиссер Давид Блок и звукооператор Евгений Нестеров. В титрах фильма упомянут также ассистент Константин Ковальский — виртуоз терменвокса, один из первых и главных последователей Льва Термена.

Одна из наиболее «концентрированных» шумовых звуковых дорожек этого периода была создана композитором Николаем Крюковым для фильма «Изящная жизнь» (Росфильм, 1932) режиссера Бориса Юрцева. Музыка фильма включает красивые мелодии, исполненные на терменвоксе, а также захватывающие шумовые части, созданные целой бригадой «шумовиков» — их имена в титрах фильма занимают больше места, чем актерский состав.

Другой фильм, заслуживающий упоминания — это «Петербургская ночь» Григория Рошаля и Веры Строевой, снятый по мотивам повестей Ф. М. Достоевского «Неточка Незванова» и «Белые ночи». Композитором фильма был Дмитрий Кабалевский, звукорежиссером — Николай Крюков. Скорее всего, именно ему мы обязаны присутствию в фильме терменвокса и виртуозно выполненным сценам, в которых струнный и шумовой оркестры существуют как неразрывное целое, а перетекание звука бубенцов приближающейся тройки в тутти струнных происходит как единый неразрывный процесс, своего рода звуковой «морфинг».

Впрочем, эксперименты длятся недолго. Рождение звукового кино в СССР происходит в период перехода от революционной утопии 1920‐х к новым реалиям тоталитарной эпохи 1930–1950‐х. Сворачивание нэпа, внедрение «соцреализма», широкая кампания по ликвидации независимых творческих союзов и созданию централизованных органов управления творческой интеллигенцией, быстрый рост цензуры, репрессии, борьба с «формализмом» и т. п. приводят к тому, что шумовые эпизоды становятся редким исключением уже к середине 1930‐х.

Звуковая дорожка фильма Александра Мачерета «Родина зовет», вышедшего на экраны в 1936 году, — неожиданный пример шумовой музыки, созданной во времена, когда, казалось бы, эксперименты со звуком и новыми эстетиками были уже невозможны. Вероятно, сыграл роль тот факт, что все звуковые опыты в фильме рассматривались уже не как новая музыка, но как вполне политкорректное «шумовое оформление», а в титрах упомянут лишь композитор Гавриил Попов. Мы можем только предполагать, не имея никаких подтверждений, что именно он создал партитуру воздушного боя, в основе которой плотные звуковые текстуры, основанные на микротоновых кластерах звуков медных духовых, шумовых инструментах и виртуозных партиях терменвокса, выступающего в роли шумового инструмента. Ведь именно Попов был композитором фильма Эсфири Шуб «Комсомол — шеф электрификации» (1932), где также был использован терменвокс, на котором играл Константин Ковальский.

Фильм «Родина зовет» снят в жанре фантастики, описывающей события будущей войны, в которой именно нацистская Германия рассматривается главным врагом СССР. В 1939 году вследствие заключения пакта Молотова — Риббентропа, после разгромной публикации в газете «Правда» фильм снимают с экранов и запрещают. Название фильма отсутствует в официальной советской фильмографии.

Очень интересные шумовые эпизоды, выходящие за рамки чистого «фоли» (folley), мы находим и в более поздних кинокартинах, например, «Победа» Всеволода Пудовкина (1938), «Глубокий рейд» Петра Малахова (1938), «Эскадрилья № 5» Абрама Роома (1939), «Славный малый» Бориса Барнета (1943) и других, но чаще всего это батальные сцены, и в первую очередь — картины воздушного боя. Дело в том, что если еще в самом начале 1930‐х экспериментальная шумовая музыка претендовала на определенное место в рамках музыкальной культуры, и даже в титрах некоторых фильмов перечисление «шумовиков» занимало больше места, чем список актеров («Изящная жизнь»), то к середине 1930‐х, в самый разгар соцреализма мы не встретим даже упоминания их имен. Теперь политкорректно заниматься прикладной деятельностью, созданием «шумового оформления», не претендующего ни на какие новые формы и экспериментальные эстетики.

5.5. Шумовые симфонии

Самым влиятельным технологом шумовой музыки в конце 1920‐х был актер Владимир Попов (1889–1968). «Владимир Александрович Попов пришел на московскую фабрику звуковых фильм. В расчетной книжке написали: конструктор-шумовик. Табельщик улыбался. В домоуправлении недоумевали и тоже улыбались. Шумовик. Это было непонятно. Людей, посвятивших себя конструированию, воспроизведению шумов и добившихся блестящих результатов в этой области, у нас мало — человек пять на весь Союз. Владимир Александрович Попов в их числе»[284].

Во время его работы в театре МХТ-2 в 1924 году он основал звуковую студию, и к концу 1920‐х стал ведущим экспертом по шумовому оформлению спектаклей. С невероятной изобретательностью он создавал звуковые эффекты за кулисами: гроза и ветер, шум дождя и пение птиц, стук копыт и рев толпы. Автор учебных пособий по конструированию шумовых аппаратов[285]. Имел ряд патентов на изобретения[286].

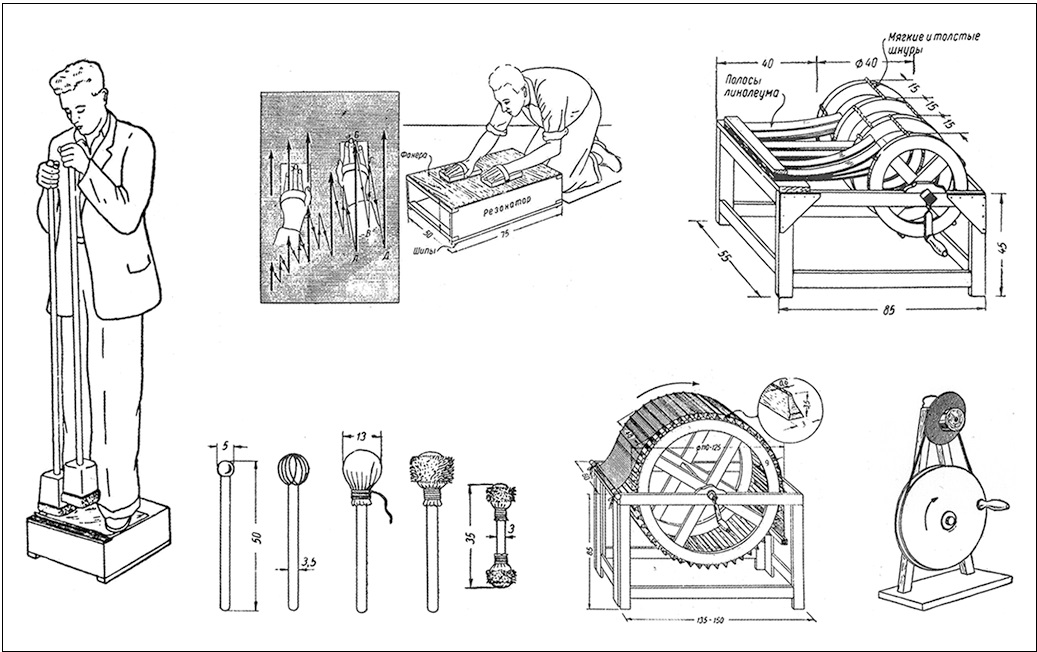

Работа большинства машин сопровождается повторяющимися ритмами. Владимир Александрович сконструировал «Ритмокомбинатор». Среди его многочисленных изобретений были специальные инструменты его шумового оркестра — «Нептун», «Поезд», «Шаги», «Катастрофа», «Ветер, «Трактор, «Самолет» и т. д.

Попов был мастером «шумовых симфоний». Именно так он, согласно воспоминаниям его коллег, называл свои шумовые опыты, которых, судя по всему, к началу 1930‐х он написал уже множество, безотносительно работы над конкретными спектаклями или фильмами. Это объясняет его невероятный опыт и мгновенную готовность включаться в работу над очень непростыми звуковыми дорожками. Владимира Попова вполне заслуженно можно считать пионером российского soundscape.

Владимир Попов. 1940-е. Музей МХАТ

Коллеги Попова вспоминали: «В мире звуков для Владимира Александровича не было ничего неизвестного. Казалось, великое множество их, существующих в природе и окружающих нас, он коллекционирует в оттенках и деталях. Например, он мог точно сказать, как шумит и при каком ветре созревающая или уже созревшая рожь. Я не помню случая, чтобы он не мог объяснить характера какого‐нибудь звука»[287].

«Для “Театра радиоминиатюр” часто нам нужен был шум современного города. Попытки записать звуки улицы в центре Москвы ни к чему не привели. Близко проходящие машины при записи были похожи на танки, дальние звуки не улавливались. Ничего общего с тем, что требовалось, не получалось.

Владимир Александрович сделал прекрасную шумовую симфонию города (тогда автомобильные сигналы еще не были запрещены). Звуки различных клаксонов на дальних и близких планах, визг тормозов, хлопанье закрывающихся автомобильных дверей, шуршание шин, далекие гудки, какие‐то сигнальные звонки и прочие типичные городские шумы создавали развернутую многоплановую звуковую панораму жизни современного города. И делалось это в большинстве случаев при помощи приборов, которые своим внешним видом не вызывали и самых отдаленных ассоциаций с нужными звуками. В радиопостановке “Никита” по повести Елены Успенской “Наше лето” нужно было создать звуковой образ жизни летнего леса. Главное — пение птиц. Как его сымитировать? Кто‐то сказал нам, что в МГУ есть профессор, который может воспроизвести пение любой птицы. <…> Мы записали весь его “репертуар”. Однако <…> использовать записи мы не могли, так как звучали они в слишком низком регистре. Владимир Александрович и здесь выручил нас. Его приборы пропели все птичьи мелодии в соответствующих “тональностях”»[288].

В шумовой мастерской Московской фабрики звуковых фильмов работала в основном молодежь. «Все привыкли к шуму. Идет репетиция поезда. Наверху, на экране, идет поезд. Ниже — делают поезд. Метровый кусок листового железа, сложенный пополам, лежит на ковре. По железу ритмично ударяют стыками, подобием ступ, с обитыми войлоком концами. Это — колеса. На полу — пустой фанерный ящик, плоский, напоминающий папиросный коробок. Он стоит на одной из узких граней. Это — резонатор. На одной из широких граней — полоска плотно натянутой металлической сетки.

Трение травяной щетки по сетке резонатора дает изумительный “пар”. Воздушный нагнетатель втягивает воздух по шлангу посылает его в замкнутую трубу с отверстиями и кранами для гудков. Гудки очень многотонны и многотипны. Хорошо высушенный плоский барабан с колотушками дает гул. Так делают поезд <…>. В павильон входит М. Ромм. Он принес список шумов для находящейся в производстве картины “Твердеет бетон” (реж. А. Мачерет). В списке — работа экскаватора, грохот ссыпаемых с думкара камней и т. д. Шумы трудные. В шумовом цехе — производственное совещание с рационализаторскими предложениями. Идет овладевание техникой…»[289].

Конструкция различных шумовых аппаратов Владимира Попова. Воспроизводится по изданию: Попов В. Шумовое оформление спектакля. М.: Искусство, 1953

В начале 1930‐х обычной практикой было объединение композиторов, шумовиков и технологов в бригады для работы над звуковыми дорожками фильмов. И если самым авторитетным технологом шумового оформления был Владимир Попов, то самым продуктивным композитором-шумовиком, по‐видимому, Николай Крюков, участвовавший в работе над многими фильмами в качестве композитора и звукооператора.

Михаил Ромм вспоминал: «Не забудьте, что нам приходилось изобретать все: мы ничего не знали <…> Звук тоже не получался. Чего только не делали звукооператоры: покрывали микрофон марлей, окружали специальными сетками, ставили на резину и т. д., приходили специалисты-акустики, хлопали в ладоши, кричали “а”, слушали эхо. Звук, однако, лучше не делался. Звукооператор был тогда диктатором и тираном. Бывало, после репетиции режиссер с тревогой ждал слова звукооператора, а тот высовывался из кабины и безапелляционно вещал: “Товарищи актеры, я вас прошу все ‘а’ говорить значительно тише, все ‘ы’ значительно громче, букву ‘е’ старайтесь немножко приподнять, на шипящие не напирайте, говорите их вскользь, еле‐еле. А вот ‘б’ и ‘п’ говорите как можно отчетливее”.

Сцена проезда поезда. Графическая партитура Владимира Попова для ансамбля шумовых инструментов. 1930‐е. Воспроизводится по изданию: Попов В. Шумовое оформление спектакля. М.: Искусство, 1953

Представьте себе, каково было положение бедного актера!

В конце концов оказалось, что в аппарате просто-напросто плохо отфокусирована ниточка и надо уметь ее фокусировать. Мы взяли другого звукооператора [Тимарцева]. Он оказался очень грамотным и порядочным человеком… И со звуком стало лучше…

Другие группы завидовали нашему звуку и старались разгадать тайну Тимарцева. Аппарат Тимарцева стоял в закрытой передвижной кабине, которая по окончании съемки запиралась на ключ, но сбоку, внизу, было маленькое отверстие для аккумулятора. Однажды, придя в неурочное время на фабрику, я увидел, что в это отверстие лезет довольно полный режиссер Д. С. Марьян. Вся группа пропихивала его сзади сквозь узкое отверстие. Оказалось, что группа Марьяна тайно работала на нашем аппарате»[290].

Фильм Александра Мачерета «Дела и люди» является примером великолепной, однако недооцененной, подвергнутой цензуре и незаслуженно забытой работы. Это первая звуковая лента, произведенная киностудией Мосфильм в 1932 году. Интересно, что звуковая дорожка фильма была создана командой, которая включала одного из самых влиятельных российских «классических» композиторов, Виссариона Шебалина, композиторов Сергея Германова и Николая Крюкова, а главным технологом шумового оформления был Владимир Попов. Неудивительно, что терменвокс также использовался в производстве саундтрека в качестве дополнения шумового оркестра.

Михаил Ромм, принимавший участие в работе над кинофильмом, вспоминал: «Музыка должна была сопровождаться шумами и рождаться из них… <…> Помню один симфонический этюд из картины: сначала девушки чавкали деревянными колотушками по жидкой грязи, изображая ритмический топот бетонщиц, уминающих бетон, к этому присоединялся лязг цепей, вслед затем постепенно вступал оркестр и начинала звучать симфония бетона»[291]. Конечный результат был абсолютно убедителен. Удивительно, как плавно и естественно шумовые структуры перетекают в звуки оркестра. Движения шестеренок и механизмов отлично синхронизированы со сложными оркестровыми ритмами. И это при том, что новорожденная технология звукозаписи была громоздкой, несовершенной и крайне неудобной. Не было средств редактирования и микширования звука, и процесс создания саундтрека, включающего оркестр и всевозможные шумы, требовал новых подходов к созданию музыкальных партитур, а также поиска новых способов синхронизации различных процессов во времени.

Ромм вспоминал: «Со звуком вообще мы производили невероятные эксперименты. Не забудьте, что перезаписи не было. Поэтому приходилось снимать синхронно не только актеров, но и оркестр, а если присоединялись еще и шумы, работать становилось невероятно трудно. Писалась сложнейшая партитура, разбитая на кадры по тактам, точно по метроному устанавливался ритм. Потом приходилось монтировать эти резаные куски музыки, речи и шумов в единое целое. Это была работа немыслимая по сложности. Снималась фраза вместе с музыкой и шумами, потом следующая фраза, причем музыка и шумы начинались с того такта, на котором они останавливались вчера. Все это должно было совпасть по ритму и тональности»[292].

5.6. Эйзенштейн. Монтаж и терменвокс

Сергей Эйзенштейн, вспоминая о своих поисках «единицы измерения воздействия в искусстве», писал о влиянии на него науки: «Наука знает “ионы”, “электроны”, “нейтроны”. Пусть у искусства будут — “аттракционы”!»[293]. В 1923 году он предлагает новую концепцию, «монтаж аттракционов», что инициировало серию теоретических работ, посвященных различным методам монтажа с точки зрения структуры и формы фильма. Под «аттракционами» он подразумевал сильные, шокирующие воздействия на психику зрителя, ориентирующие его мысли и чувства в направлении, нужном автору[294]. Так, произвольно выбранные изображения, независимые от действия, могли бы быть представлены не в хронологической последовательности, а любым способом, создающим максимальное психологическое воздействие.

Вполне вероятно, что эта концепция родилась под влиянием Всеволода Мейерхольда, который утверждал в своей статье «Балаган» (1912): «Не в том ли задача сценического гротеска, чтобы постоянно держать зрителя в состоянии этого двойственного отношения к сценическому действию, меняющему свои движения контрастными штрихами? Основное в гротеске это — постоянное стремление художника вывести зрителя из одного только что постигнутого им плана в другой, которого зритель никак не ожидал»[295].

Встав на точку зрения «театра для публики», Эйзенштейн в свою очередь заявлял: «…нужен не театр “актера”, или театр “пьес”, или “театр декораций” — а нужен “театр аттракционов” — театр спектакля — зрелище в новом понимании: театр, формальной задачей коего является воздействие на зрителя всеми средствами, даваемыми современными возможностями и техникой, театр, где актер займет свое место, наряду и столь же равноправно, сколь и пулемет, который холостым зарядом будет шпарить в публику, как и качающийся пол зрительного зала или наводящий панику дрессированный леопард. Театр, строящийся по принципу — цель оправдывает средства, и где не будет средств почтенных и полупочтенных…»[296].

Внедрение новых технологий звукового кино спровоцировало рождение новых революционных идей. Эйзенштейн был убежден, что асинхронность изображения и звука является единственно правильной возможностью для будущего звукового фильма: звук не должен быть синхронным, то есть не должен соответствовать смыслу происходящего на экране. Музыка, шум и иногда слово должны создать второй параллельный семантический слой.

В своих теоретических работах Эйзенштейн исследовал основные принципы повествования, которое он рассматривал не только как горизонтальное, временное подчинение кадров или различных частей фильма в последовательности (горизонтальный монтаж), но также и как и вертикальную взаимосвязь всех элементов разной природы, и в первую очередь — изображения и звука.

Эйзенштейн сравнивает монтажную схему звукового фильма (звуко-зрительную партитуру) с внешним видом оркестровой партитуры, которая предполагает не только движение отдельного инструмента по горизонтали (партия), но и вертикальную взаимосвязь всех инструментов оркестра в каждую данную единицу времени (партитура).

В своей работе «Вертикальный монтаж» (1939)[297] Эйзенштейн развил принцип аудиовизуального контрапункта. Это относится к взаимодействию различных, одновременно присутствующих контрапунктических слоев, линий и напряжений в рамках работы. Он исследовал эту проблему с различных точек зрения, анализируя возможности фигуративной корреляции музыки с цветом, «тональностью» света, линейным контуром или «обертонами» структуры кадра.

Эйзенштейн писал о полифонном монтаже:

«…кусок за куском соединяются не просто по какому‐нибудь одному признаку — движению, свету, этапам сюжета и т. д., но где через серию кусков идет одновременное движение целого ряда линий, из которых каждая имеет свой собственный композиционный ход, вместе с тем неотрывный от общего композиционного хода целого.

<…> В “крестном ходе” из “Старого и нового” мы видим клубок самостоятельных линий, которые одновременно и вместе с тем самостоятельно пронизывают последовательность кадров. Таковы, например:

1. Партия “жары”. Она идет, все нарастая из куска в кусок.

2. Партия смены крупных планов по нарастанию чисто пластической интенсивности. <…>

4. Партия женских “голосов” (лица поющих баб, несущих иконы).

5. Партия мужских “голосов” (лица поющих мужчин, несущих иконы).

6. Партия нарастающего темпа движений у “ныряющих” под иконы. Этот встречный поток давал движение большой встречной теме, сплетавшейся как сквозь кадры, так и путем монтажного сплетения с первой большой темой — темою несущих иконы, кресты, хоругви <…>

Совершенно такой же “спайки”, усложненной (а может быть, облегченной?) еще “строчкой” фонограммы, мы добивались так же упорно и в “Александре Невском”, и особенно в сцене наступления рыцарей. Здесь линия тональности неба — облачности и безоблачности; нарастающего темпа скока, направления скока, последовательности показа русских и рыцарей; крупных лиц и общих планов, тональной стороны музыки; ее тем; ее темпа, ее ритма и т. д. — делали задачу не менее трудной и сложной. И многие и многие часы уходили на то, чтобы согласовать все эти элементы в один органический сплав…»[298].

Рассуждая о ритме, Эйзенштейн писал в своих мемуарах: «По ритмике — я назвал бы это праздное занятие, преподаваемое последышами порочной системы Далькроза, метрикой — я просто и неизменно “просыпался” как на вступительных экзаменах, так и на зачетах в блаженной памяти Режиссерских мастерских Мейерхольда на Новинском бульваре. <…> Итак, мы <…> обнаружили в основе у себя давнишний конфликт между вольным током all’improvviso текущей линии рисунка или вольного бега танца, подчиненных только законам внутреннего биения органического ритма намерения, и рамками и шорами канона и твердой формулы.

Собственно говоря, упоминать здесь формулу не совсем к месту и не совсем справедливо. Формула именно имеет своей прелестью то, что, формулируя сквозную закономерность, она дает простор вольному течению сквозь нее потоку “частных чтений”, частных случаев и величин. В этом же прелесть учения о функциях, теории пределов и дифференциалах»[299].

В поисках «формулы» Эйзенштейн приходит к идее использования технических средств для установления объективных взаимосвязей и построения графиков взаимного соответствия между составляющими процесса сценического взаимодействия разной природы. Например — звука и мимики. В своих дневниках 1928 года, озаглавленных «Графическая система записи любого пространственного и мимического движения во времени по комбинированной системе прямоугольных координат Декарта и сферических координат Эйзенштейна», он пишет: «Я искал, как интонацион[ный] график лучше сопрясти с двигат[ельным] графиком, как бы две сферы! НО ведь они же суть один процесс и между ними не абсолютное соответствие, но они есть разные “суставы” единого движения…»[300]

Эйзенштейн мечтал о знакомстве со Львом Терменом и использовании терменвокса как прибора, устанавливающего связь звука, мимики и движения тела человека, находящегося в электромагнитном поле антенн инструмента. В своих дневниках в 1928 году Эйзенштейн рассуждал о возможностях записи ауры: «Началось это с того, что я понял эквивалент природы звучания — интонация руки. Что завел интонационную запись для мимики. Затем вечером я объяснил О[боленском]у, что ведь еще есть и световое проявление жеста. Что надо построить аппарат для поимки “Aura”. Изменение цвета Aura от различных состояний абсолютно физически верно, ибо является суммированным вибрационным проявлением двигательных проэкций т. к. психологического состояния. Вибрацией частоты дающей световой эффект — ибо цвет — это свет различной степени колебания. О[боленский] испугался. Лучше не трогать свет. Термэн[301] — это хоть movietone, a цвет, звук, число — это формула белой магии…»[302].

Сергей Эйзенштейн. Обложка журнала «Советский экран». 1926. № 1

Эйзенштейн рассуждает о связи звука, мимики и тела: «Кажется можно будет говорить не мимика а пространственный тембр и акустический тембр или пространственная интонация или прямо интонация рук, что изумительно монистично и не есть… параллелизм, а есть в условиях магнитного поля действительно интонация и здесь натур[альная] гениальность кабуки — они ухитряются “аккомпанировать” движение таким звуком, каким это движение звучало бы в условиях магнитного поля!!!!! <…> ВОТ, где секрет — они интуитивно терменят!

<…> если мы найдем единицы членения для нетемперированного строя (т. е. не найдем, а сделаем — ясно sinus’ные или градусные со знаками + и – выберем какой‐нибудь признак для деления), то его же будет записываться и мимическое проявление. Т. е. она будет просто отвечать и обозначать акустически мимическое проявление движения, ибо всякое мимическое проявление акустично, но слышимо или в нормальном эфире, или в вибрируемом Терменом…»[303].

В своих дневниках Эйзенштейн жалуется: «…уже год я подсознательно гоняю головотяпов, с кем работаю, за докладом для меня о Термэне!.. Надо сделать аппарат Термэна, ибо нужен уже опыт»[304]. Увы, слишком поздно. Термен уже гастролирует по Европе и США. Однако долгожданная встреча все‐таки происходит в Нью-Йоркской студии Термена в мае 1930 года, в самом начале американского турне Эйзенштейна. Впоследствии Лев Термен вспоминал: «Приехал ко мне из России со своими сотрудниками кинорежиссер Эйзенштейн. Он пришел ко мне в студию, и я ему показывал танцевальный инструмент терпситон. Ученики ему показали, как на нем танцуют. Ему очень понравилось, и он заключил со мной договоренность, он просил, чтобы первое выступление было в Советском Союзе»[305]. Впрочем, никакого развития эти планы не получают. Первая демонстрация терпситона произойдет в 1932 году в Нью-Йоркском Карнеги-холле. Эйзенштейн и Термен больше никогда не встретятся.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ