ПРИМЕТЫ БЕСОВ: МАРКЕРЫ ДЕМОНИЧЕСКОЕО

«Образом черни, крылаты, хвосты имуще...»

Повесть временных лет

Образы ада в средневековой культуре неотделимы от его «обитателей» — бесов, которые фигурируют на бесчисленных изображениях преисподней. Иконография демонов была заимствована на Руси из Византии, где их обычно представляли в виде темных профильных фигур, похожих на тени ангелов. Чаще всего за спинами бесов видны крылья, в руках — длинный крюк, которым они стараются цеплять людские души, а на голове — вздыбленные или пламенеющие волосы, один из основных маркеров демонического в восточно-христианском искусстве. Иногда вместо буйной прически их головы венчают высокие колпаки или причудливые треугольные шапки, словно скрывающие бесовский «шиш», но на деле лишь заменяющие его.

Торчащие в стороны или вверх волосы — древний знак дикости, принадлежности к миру тьмы. Во многих культурах, в том числе в тех, чье наследие впитала христианская демонология, зло ассоциируется с беспорядком, хаосом, варварством, а одна из примет хаоса и необузданности — вздыбленные, распущенные, торчащие во все стороны пряди волос. Еще один источник такого образа — змеи, обвивающие голову хтонических персонажей античной мифологии — Горгоны или Тифона. В самой христианской иконографии пламенеющая прическа бесов часто перекликается с языками адского огня.

Вздыбленные волосы появляются на древнерусских изображениях не только у демонов, но и у любых негативных персонажей: от фантастических тварей (например, жаб, которые, по тексту Откровения Иоанна Богослова, выходят из уст Антихриста, Лжепророка и сатаны) и фигур-персонификаций (злых ветров или Смерти) до людей — еретиков, грешников, язычников. Этот знак указывает на демоническое начало, помогая зрителю легко распознать слуг сатаны.

33

1.Мелкие черные бесы с хохолками висят на корабельной мачте, откуда их изгоняет св. Николай Мирликийский. Это древний тип изображения демонов в виде «эйдолонов» (греч. двойник, подобие, призрак) — темных профильных фигурок. Так выглядели души усопших на греческих геммах и погребальных вазах.

Фрагмент иконы «Святитель Николай Чулотвореи, с житием», XIV в.

2.Типичное для византийской и лревнерусской иконографии изображение бесов: крылатые, хохлатые фигуры с крюками в руках, изображенные в профиль.

Фрагмент иконы «Страшный гул», XVI в.

34

Средневековая традиция изображать бесов хохлатыми отразилась в славянском фольклоре, где чертей называют «шишами», «шишигами», «остроголовыми» и рассказывают об остроконечных шапках или капюшонах, в которых они показываются люлям.

В XVI-XVIII вв. русская иконография переживает стремительную экспансию демонических образов. Причины можно найти и в нарастании эсхатологических ожиданий, которые зародились на исходе XV в. (некоторые клирики ожидали конца времен в 7000 г. от сотворения мира, т.е. в 1492 г.) и резко усилились на фоне социальных и культурных катаклизмов XVII в., и во внешнем импульсе (через польские и украинские земли в Московию приходит все больше изданий с европейскими гравюрами на демонологические сюжеты), и в самой логике развития иконографического языка, который становится все более нарративным и стремится к детализации. Так или иначе, со второй половины XVI в. в пространство древнерусской иконы, и особенно в книжную миниатюру, вторгается масса демонических сюжетов (в том числе из Апокалипсиса), которые до этого практически не визуализировались, а в тех сюжетах, которые были известны и раньше (как сцена исхода души), действие бесовских сил начинает изображаться гораздо более подробно. Возникают и множатся новые композиции, где фигурируют демоны (прежде всего, длинные циклы адских мук). Наконец, радикально меняется и сам облик бесов.

Под влиянием западной иконографии на миниатюрах, фресках и иконах появляется все больше звероподобных духов-гибридов. В искусстве Запада демоны, по крайней мере с XI в., чаще всего изображались в зооморфных обличьях, а в позднее Средневековье разнообразие их монструозных форм достигло апогея. В русской визуальной демонологии XVI-XVIII вв. тоже торжествует смешение форм: бок о бок на одной композиции соседствуют бесы с человеческим и звериными лицами, крылатые и бескрылые, то однотоннотемные, то пятнистые, то почти неотличимые от людей, то звероподобные, с дополнительными пастями или лицами на заду, животе и в паху (этот мотив подчеркивает противоестественность и агрессивность бесовской природы). У них видны хвосты, звериные или птичьи ноги. Бесы совмещают черты человека и зверя: такая гибридность — древний, известный в разных культурах признак демонического существа. Иногда бесы предстают в виде устрашающих животных: их выдает лишь вертикальное расположение тела — минимальный антропоморфный признак, который визуально роднит их с разумными созданиями, ангелами и людьми, и отличает от обычных зверей.

Причудливые демоны бывают лысыми, но чаще всего на их голове, как прежде, извиваются острые пряди волос или надеты высокие шапки. Только с XVII в., под влиянием европейской иконографии, бесов стали все чаще изображать с рогами вместо хохла.

36

3.Бесы позади саганы в аду образуют «пирамиду» из хохлов — их волосы перекликаются с языками пламени.

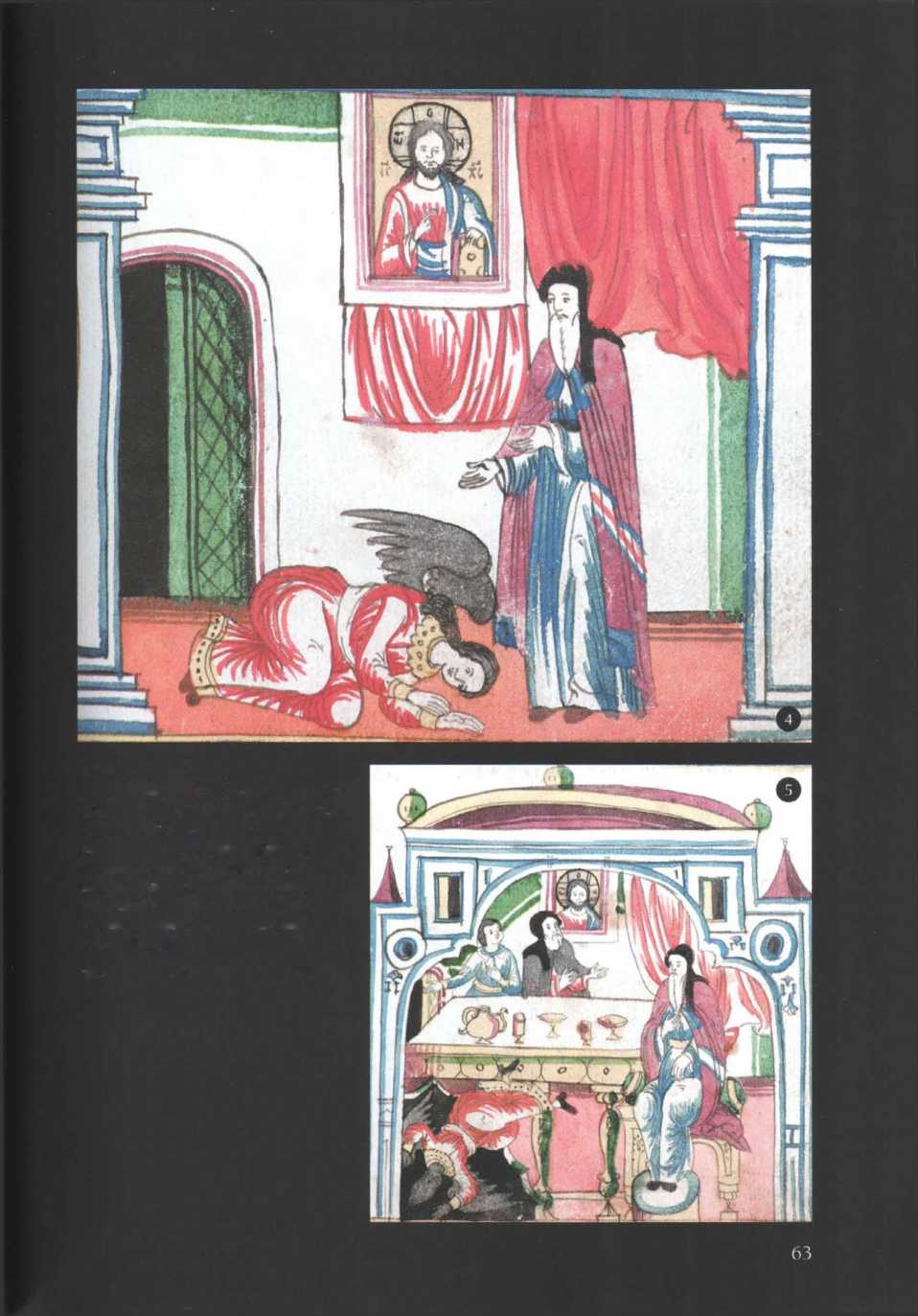

4. Бесы со вздыбленными волосами стоят перед Сергием Радонежским.

5. Бесовские прически, похожие на шлемы, вызывают в памяти шлемы грешных воинов, которые изображали похожими на хохлы.

6. Необычные хохлы демонов: сложенный из трех огромных прядей и перевитый, словно скрученное на голове пологение.

7. Бесы с рогами и разноцветными хохлами.

Из рукописей XVI, XVII и XX вв.

8.Одна из част ых примет бесов — вторая морда на животе, в паху или на заду. Она символизирует одновременно животное начало, похоть, уролство, нарушение естественной гармонии, многоликость и множественность бесов. На Западе, откуда пришел этот мотив, демоны изображались иногда со множеством морд, которые вырастают не только на животе, но и на их коленях, локтях, груди (9, 10).

Из Жития Василия Нового,

XVII-XVIII вв.

9.Архангел Михаил попирает дьявола со второй мордой на груди и пастями на плечах.

Фрагмент алтарной панели. Испания, 1510-1520 гг.

10.Звероподобный дьявол со второй мордой внизу живота противостоит ангелу в сияющей белой ризе и с огненно-красными крыльями

Из «Книги ангелов»

Франсиско ле Хименеса. Франция, ок. 1480 г.

37

11-13. Иллюстрации к византийскому Житию Андрея Юродивого (X в.): уродливый бес, покрытый гноем и пеплом, которого святой увидел в публичном доме среди блудниц. На всех миниатюрах демон изображен как нагой великан. В его руках — изгнивший «плат». Андрей закрывает нос, поскольку, как сказано в житии, от нечистого духа исходил ужасный смрад.

Из старообрялческих рукописей, XVII 1-ХIX в.

14-17. Популярный в старообрялческих рукописях сюжет о Макарии Египетском, который встретил беса, увешанного тыквами — сосудами для воды. На вопрос святого, зачем ему понадобилось такое количество сосудов, бес ответил, что в них заключены разные грехи, которые он хочет изливать, искушая монахов.

Из старообрялческих рукописей, XVUI-XX вв.

Прическа демонов

в средневековой западной и русской иконографии

ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ: ИЕРАРХИЯ ДЕМОНОВ

«...И приведоше пред яйце царя. Он же седя на престоле веяице, драгимгь камениемъ и златом преукрашен, сам же той славою велицею и одеяниемъ блисташеся».

Повесть о Савве Грудцыне

Как, возможно не без иронии, писал исследователь древнерусской демонологии Ф.А. Рязановский (1915 г.), христианская традиция представляет бесов «существами общественными, имеющими правильное политическое устройство». Точно так же, как Божье царство изображалось по модели земной монархии (а христианские монархи, в частности византийский император, представляли свои дворы по образу небесной иерархии), мир зла в средневековой Руси тоже выстроен на монархических началах.

На вершине иерархической пирамиды находится сатана, ниже идут мириады рядовых бесов — подданных, слуг и солдат своего повелителя. В отличие от средневековых западных демонологов, византийские и древнерусские авторы, за редчайшими исключениями, не увлекались классификациями бесов и не оставили пространных описаний бесовского двора и чиновничества.

Однако для них было ясно, что в мире демонов существует не только географическая и функциональная специализация (бесы воздушные и бесы подземные, демоны-искусители и демоны-мучители и т.д.), но и субординация. Например, в описаниях посмертных мытарств, которые проходит душа, регулярно упоминаются бесовские «князья», или «старейшины». Иногда можно прочесть, что есть бесы старшие и младшие, искушенные (поднаторевшие в искусстве губить) и неопытные (нуждающиеся в уроках старших товарищей).

У дьявола есть свой двор, который ярко описывается в «Повести о Савве Грудцыне» (1660-е гг.): купеческий сын Савва видит там «темнообразных» юношей («лица же овыхъ сини, овыхъ багряны, иныя яко смола черная») в золотых ризах и высокий престол, на котором восседает «древний змий сатана». В других текстах упоминается, что бесы являются к дьяволу, дабы отчитаться о достигнутых успехах, т.е. о том, сколько душ они погубили, и удалось ли им заполучить особо лакомую добычу, воинов Христовых — праведных иноков и святых.

Сатана рассылает по всему миру полки своих подданных-искусителей: «яко бодрый воевода и великих полков начальник... егда имать многих противящихся и хотя их победити, многое посылает против их воинство, егда же преодолев победит... тогда дает им единого начальствующего, дабы их в подданстве и послушании держати» («Великое зерцало»).

В древнерусской иконографии существовало несколько приемов и знаков, которые позволяли выделить князя тьмы или одного из бесовских «князей» на фоне их подданных и зримо передать иерархические отношения между ними: размер фигуры (повелитель крупнее подданных); центральное положение в композиции (сатана, восседающий посреди преисподней); фронтальный разворот (изображение анфас предназначено для поклонения: в Византии долго единственным из смертных, кого изображали фронтально, был император — так и сатана в роли монарха регулярно изображался анфас и смотрел на зрителя прямо, как земной государь); атрибуты монаршего достоинства (трон, корона, свита); наконец, борода — знак старшинства, отличающий «отца»-сатану от его «сыновей»-бесов.

Размер фигуры

Как и во многих визуальных традициях (от искусства Древнего Египта до современных плакатов), одним из важнейших маркеров власти и силы служит размер фигуры. Повелитель (буль то земной, небесный или подземный владыка) часто изображается крупнее, чем его подданные.

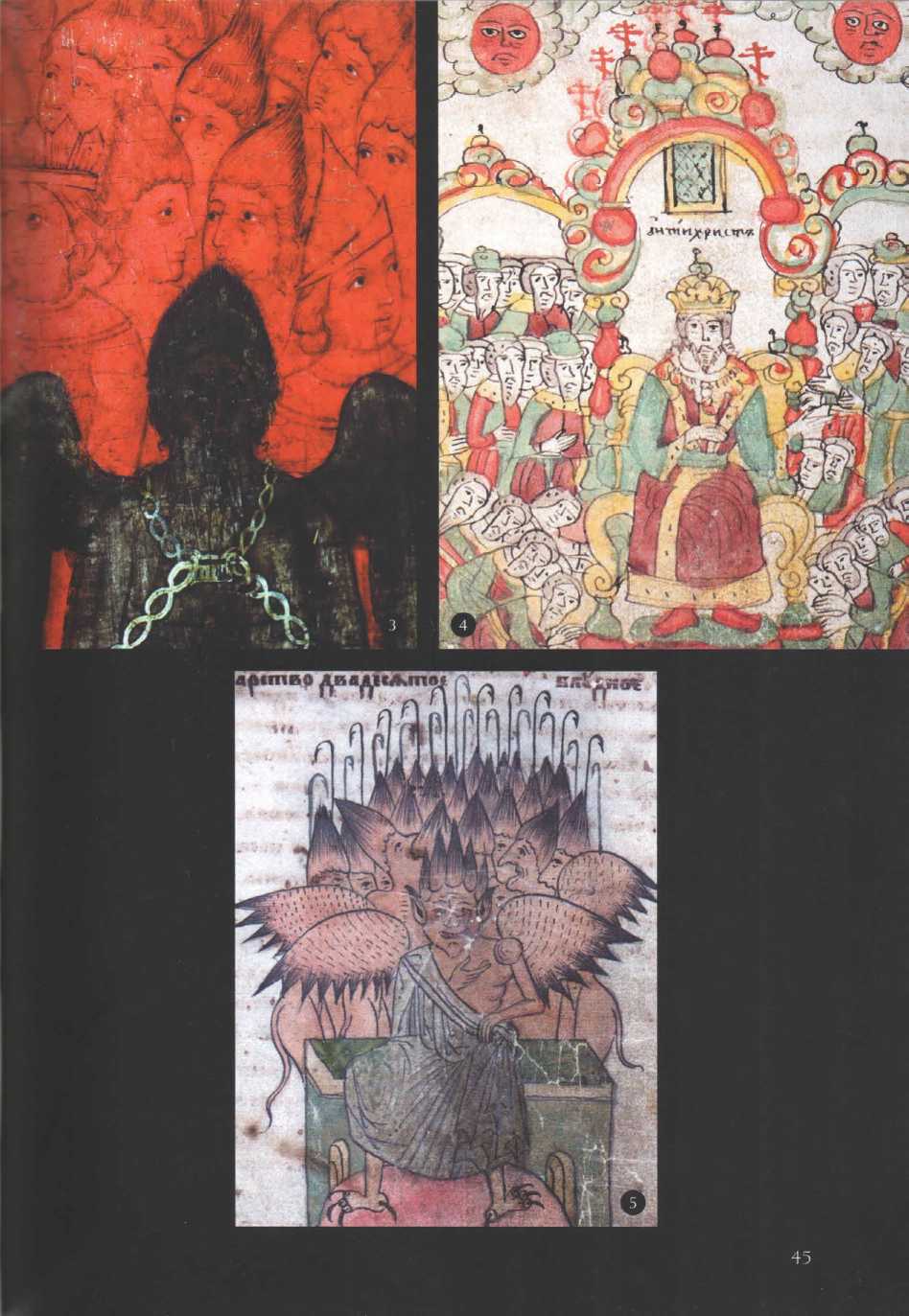

1. Грешники поклоняются Антихристу (в облике семиглавого зверя), восседающему на престоле. Антихрист изображен намного крупнее, чем демоны, а те вдвое выше, чем грешники.

Из Апокалипсиса, XVIII в.

2. Армия сатаны, сражающаяся с воинством Христа. Отец всех грехов — дьявол выделяется среди прочих бесов колоссальным размером, пламенеющей прической (у остальных бесов — простые хохлы) и бородой («рядовые» демоны безбороды).

Из старообрялческого Цветника, начало XX в.

Анфас и профиль

В сложных композициях с множеством персонажей ключевые фигуры обычно прелставлялись анфас или в три четверти, а менее значимые и периферийные — в профиль. Кроме того, в профиль часто (хотя не всегда) изображали негативных персонажей. Поэтому большинство древнерусских фигур демонов — профильные. Однако на изображениях сатаны как повелителя преисподней он, в соответствии с древними византийскими образцами, обычно развернут анфас и глядит на зрителя.

3. Сатана анфас и стоящие за ним демоны и грешники — в три четверти.

Фрагмент иконы «Страшный сул», коней XVI в.

4. Антихрист, восседающий на престоле как государь, и грешники, обращенные к нему в позе мольбы и покорности (развернуты в три четверти к зрителю).

Из старообрялческого Цветника, 1780-е гг.

5. Бесовский «князь», заведующий двадцатой мытарственной «станцией», где душу истязали на предмет блудодеяния, изображен анфас, «рядовые» бесы — в профиль.

Из Жития Василия Нового, XVII в.

Престол и корона

6.Сон апостола Павла: бесы отчитываются перед сатаной в своих достижениях. Их повелитель, встав с престола, возлагает свою корону на голову демона, который сумел совратить на блуд епископа и игуменью: «велико дело сотвориль еси».

Из Жития Петра и Павла, 1560-е гг.

Воинская иерархия

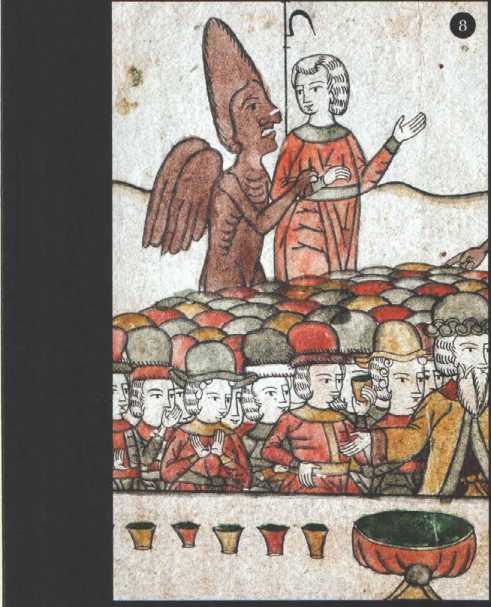

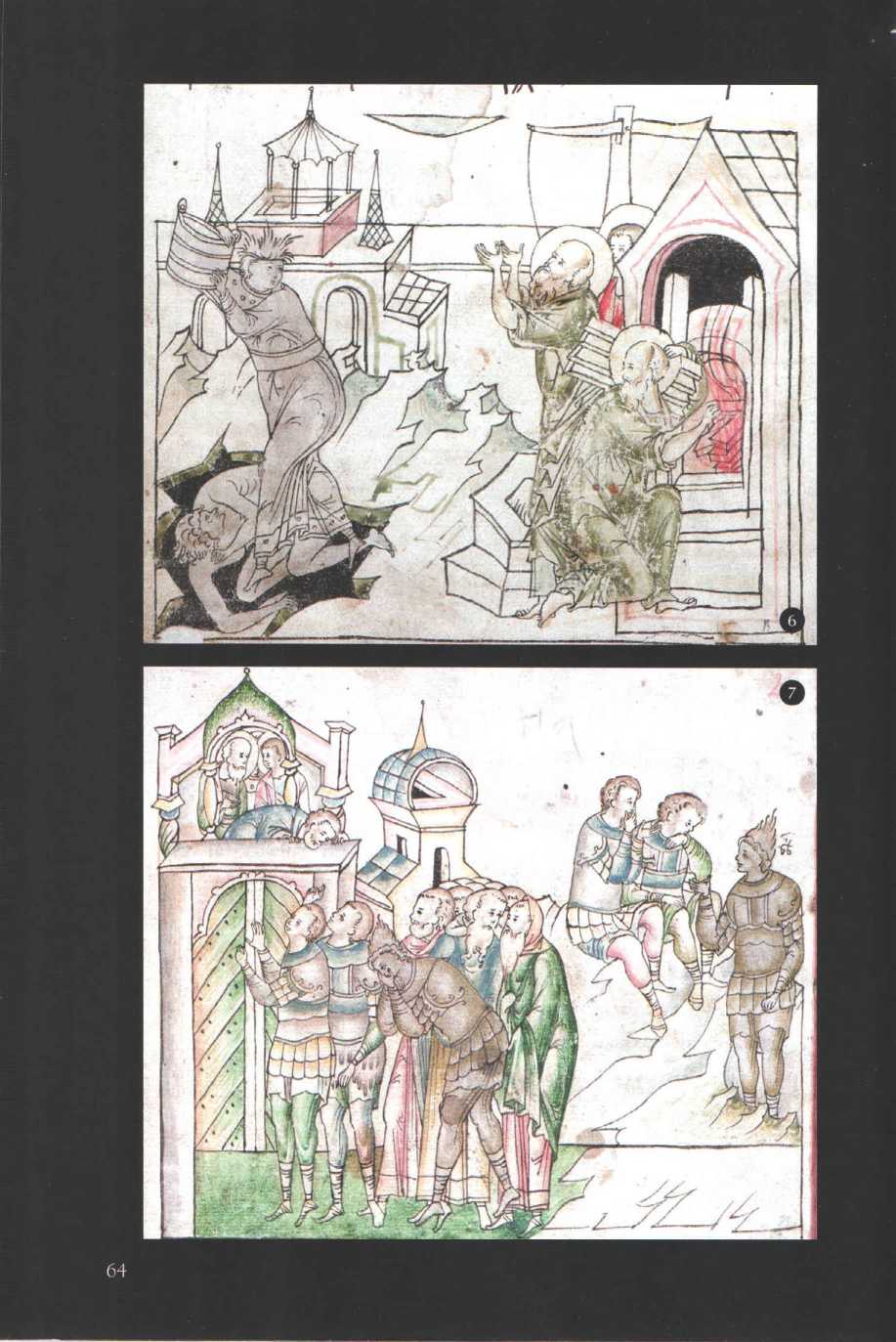

7, 8. Видение св. Нифонта Констаниско- го: дьявол проводит смотр своего войска, которое готово отправиться в мир искушать людей. На первой миниатюре бесы, выстраивающиеся в «полки», распределены по отдельным клеймам. Некоторые из них выглядят как огромные орлы, другие — как фантастические монстры: люди с головами быков, обезьян или собак (кинокефалы). Третьи изображены в «собственном» облике и похожи на хохлатых нагих людей. На второй миниатюре войско сатаны собрано уже в одно «клеймо».

Из Жития Нифонта Констаниского, XVI в.

Борола

9.Важнейший маркер власти и старшинства, позволяющий отличить сатану от остальных бесов, а бесовских «князей» — от простых демонов, — это борода. Мы видим бородатого демона, заведующего мытарственной «станцией» лжи. Вопреки обыкновению, он изображен в профиль, а один из его подручных — анфас.

Из Жития Василия Нового, XVII в.

ИСКУШЕНИЕ И НАУЧЕНИЕ

«.. .и прииде к нему черньмоуринъ и, приник, шепташе во оухо человеку тому».

Житие Нифонта Констаицского

Грех ради наших, научением дияволим..С подобных формул в древнерусских летописях и житиях начинаются десятки историй о братоубийстве, предательстве, измене вере и прочих злодействах. Хотя христианство неустанно напоминает человеку о том, что его воля свободна, и ответственность за выбор между добром или злом лежит лишь на нем самом, древнерусские тексты чуть ли не за каждым грехом или преступлением видят руку дьявола. Он не только ввел зло в мир, восстав против Бога в начале времен и совратив Адама и Еву, но и продолжает сеять зло ежечасно. Он искушает и преследует праведников, сеет ненависть и раздоры, разжигает вражду, возбуждает похоть, подталкивает ко всем мыслимым и немыслимым преступлениям. Его цель одна - погубить человека. Аля этого в его арсенале есть множество тактик: от нашептывания дурных мыслей и видений-иллюзий до физического насилия (когда он насылает на святых диких зверей или сам истязает их).

Но как изобразить искушение? Как передать идею дьявольского «наущения»? Как показать, что языческий царь, преследующий святого, или князь-узурпатор, расчищающий путь к престолу с помощью коварного убийства родных братьев, действуют по указке сатаны?

В средневековой иконографии воздействие демона на волю грешника чаще всего изображается как физическое соприкосновение. Внутренний голос искушения превращается в фигуру демона, стоящего за спиной человека. Сатана нашептывает своей жертве греховные помыслы, физически подталкивает ее совершить грех и направляет ее поступки. Дьявол обнимает человека за плечи или за шею, что-то ему приговаривает, берет его руки в свои или что-то показывает (например, святого, которого надо закидать камнями).

Эта базовая иконографическая схема была унаследована из Византии. Так, в Хлудовской псалтири (IX в.), в иллюстрации к Пс. 68:29 за спиной епи- скопа-симониака, принимающего деньги за рукоположение в священники, примостился бес с всклокоченными волосами. Он стоит вплотную к епископу, и его правая рука словно бы направляет правую руку архиерея. Почти на всех изображениях подстрекательства бес располагается за спиной или на плечах человека.

Именно так представляли сцену, где дьявол подговаривает Каина убить Авеля. Библейский рассказ о первом братоубийстве обходится без участия дьявола, и зависть овладевает душой Каина без какого-либо внешнего воздействия (Быт. 4:1-16). Однако предание, отразившееся, в частности, в «речи Философа» из Повести временных лет, переосмысляет библейский текст в свете сложившейся позже демонологии и указывает на единственно возможный источник преступного замысла - сатану: «Сотона же влезе в Каина и пострекаше Каина убити Авеля». На известной «Четырехчастной иконе» середины XVI в. сцена убийства Авеля наполнена редким драматизмом. Дьявол почти взобрался на плечи Каина, что-то шепчет ему на ухо и показывает рукой на Авеля. Каин уже поднял вверх руки с огромным круглым камнем, готовясь ударить брата.

Такой прием встречается и в сюжетах из русской истории. На миниатюре Радзивиловской летописи (XV в.) сатана с птичьими лапами держит за спину человека, стоящего за спиной у князя. Это иллюстрация рассказа летописи о том, как после Любечского съезда 1097 г. русские князья установили друг с другом мир, целовав крест, чтобы каждый владел своей «отчиной». Свя- тополк Изяславич, великий князь Киевский, и Давид Игоревич, князь Вла- димиро-Волынский, отправились в Киев. Однако «дьявол печалень бяше о любви сей. И влезе сотона в сердце некоторым мужем, и почаша глаголати к Давыдови Игоревичю», наговаривая, что Владимир Мономах и Василько Ра- стиславич Теребовльский задумали идти войной на него со Святополком. На миниатюре изображен момент «наущения» - настоящая эстафета клеветы: дьявол руководит «мужем», тот нашептывает клевету Давиду, а он уже обольщает Святополка. Вся визуальная формула визуализирует слова «влезе сотона в сердце...». Однако дьявол никуда не «влезает», а стоит за спиной, что, возможно, символизирует его невидимое присутствие (в отличие от тех случаев, когда он является человеку воочию и изображается перед ним).

Демон за спиной человека не всегда служит визуальной фигурой наущения. Часто присутствие беса, стоящего сзади или рядом, маркирует персонажа как грешника, подчеркивает, что он уже находится во власти дьявола. Так, черти регулярно изображаются вместе с людьми в сценах греховных увеселений. В старообрядческих рукописях мы часто видим, как бесы едут на грешнике верхом, погоняют его, как быка или коня, либо тянут вожжами за собой. Покорные бесовской воле, неразумные люди везут демонов на своих

52

плечах. Те же визуальные метафоры демонстрируют и путь умершего грешника в ад: бесы везут его в телеге или тянут веревками в геенну.

Присутствие дьявола - это мощное обличительное орудие. В Европе XVI в. протестантские художники изображали папу римского в облике дьявола или Антихриста, а католики придавали демонические черты ненавистному им Мартину Лютеру. Старообрядческие мастера в XVIII в. визуально отождествляли с Антихристом императора Петра I. Демонические образы «сражаются» и на религиозных, и на политических фронтах.

В Новое время фигуры демонов постепенно «секуляризируются» и становятся универсальным атрибутом зла. Помимо церковной иконографии, они продолжают жить в карикатуре и в языке плаката, где политических оппонентов или военных противников часто изображают с чертами демонов (рогами, копытами и т.д.) или бок о бок с ними. Чтобы демонизировать врага, не обязательно верить в дьявола. Средневековая визуальная демонология превращается в эффективный инструмент сатиры и инвективы. Например, в 1793-1794 гг., когда революционная Франция воевала с Англией, Жак-Луи Давид изобразил английское правительство как коронованного беса, изрыгающего из зада пламя. На гравюре 1793 г. в память о «друге народа» Марате звероподобные бесы утаскивают с собой его убийцу Шарлотту Корде. Во время Гражданской войны в России на белогвардейских карикатурах один из советских вождей Лев Троцкий предстает в облике огненно-красного сатаны. Цвет советского знамени, цвет крови и цвет адского пламени соединяются в один образ, интуитивно понятный зрителю.

1.Дьявол скрывается за спиной Иуды, принимающего деньги от иудейских первосвященников.

Фреска Ажотто, 1305-1306 гг.

2.Дьявол, взобравшись на плечи дурного проповедника, держит его за куколь.

Из итальянской рукописи «Рая» Ланте, около 1450 г.

3.Проповедь Антихриста. За ним, невидимый для слушателей, стоит дьявол.

Из «Книги хроник» Гартмана Шелеля (Нюрнберг, 1493).

4.Дьявол левой рукой показывает Каину на испуганного Авеля, а правой вкладывает ему в руку камень.

Фрагмент иконы «Сотворение человека», XVII в.

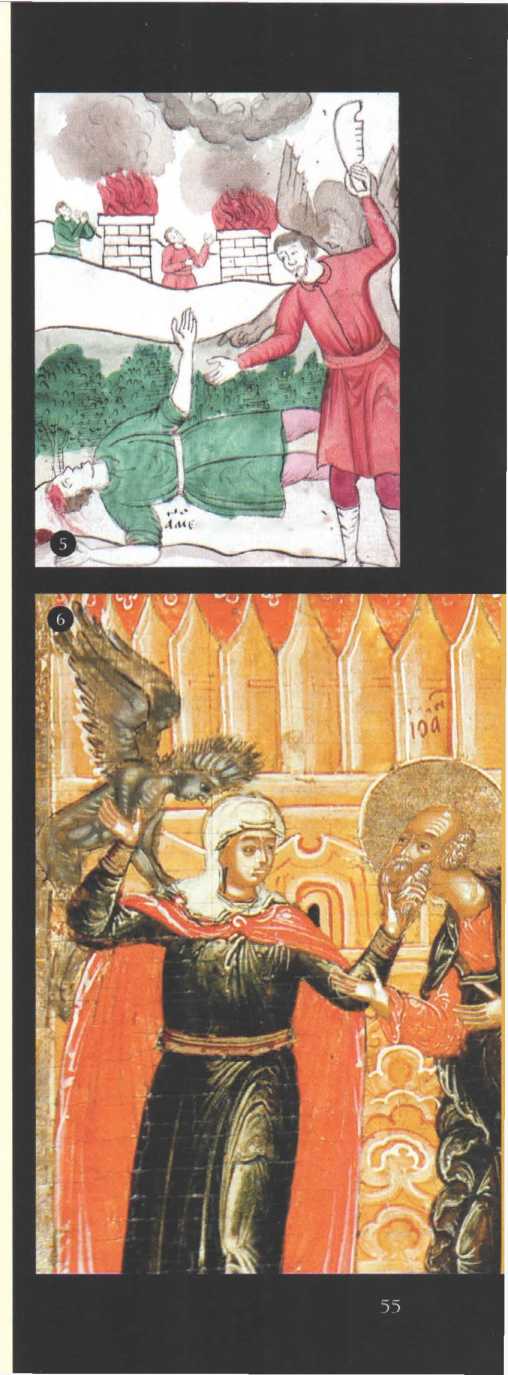

5.Дьявол «наущает» Каина убить Авеля: правой рукой он указывает Каину на брата (тот изображен уже мертвым), а левой направляет руку убийцы, который замахивается ослиной челюстью. Представление о том, что орудием убийства послужила именно челюсть осла, впервые распространилось в средневековой Англии, потом в континентальной Европе, а к XVII в. такие изображения дошли и до России.

Из Синолика, XVIII в.

6.Злая баншииа Романа, наученная бесом, хватает за бороду Иоанна Богослова.

Фрагмент иконы «Иоанн Богослов, с житием», коней XVII в.

(пткецгь !1Л$?лллн

7.Сюжег из Жития Андрея Юродивого: огрок Епифаний, перед тем как идти в иерковь, поставил вариться сочиво. Пока он молился, бес стал искушать его вернуться назад, к своей стряпне, не достояв службы. Епифаний распознал бесовские «клюки» и достоял до конца. Когда же он вернулся к себе, то увидел рядом с горшком прекрасного юношу с сияюшем лииом: вместо него о еде позаботился ангел. На миниатюре бес, стоящий за спиной Епифания, пытается его отвлечь и правой рукой показывает назад, в предыдущую сиену, где Епифаний еще стоит у печи.

Из Жития Анлрея Юроливого, XVII в.

8.Бес удерживает человека, желающего отойти от стола сладости мира и пойти по пути спасения в иарствие небесное.

Из сгарообрялческого сборника,

первая четверть XIX в.

56

9-12. Бесы гонят грешников по пути погибели: тянут их «пол узцы» или, обняв за плечи, ведут за собою.

10. Человек, побежденный похотью: сзади его погоняет бес, а спереди ташит нагая женщина (воплощение его греха), превратившаяся в ездовое животное.

/ 1з старообрялческого Цветника, XVIII в.

13.Св. Нифонт Констанпский смотрит на пир грешников, за спинами которых стоят демоны.

Из старообрялческого сборника «Страсти Христовы», XIX в.

58

14.Бес подговаривает человека взять богатство и жить в роскоши и веселии.

Из С и ноли ка, XVII в.

15.Бес в высоком колпаке оседлал грешного человека, рялом скорбит (приложил руку к шеке) ангел-хранитель.

Из старообрялческого сборника, XIX в.

16.Сатана правит повозкой, в которую впряжен алский зверь. Его пассажиры - мзлоимец, резоимец (ростовщик), сребролюбец и грабитель.

Из парообрялческото сборника,

послелняя треть XIX в.

17.Обличение пьянства. Бесы правят повозкой с винной бочкой, из которой они шелро угошают грешников.

Из старообрялческого сборника,

послелняя треть XIX в.

59

ПРИЗРАЧНЫЕ МАСКИ ДЬЯВОАА

«Приходит к сему боярину бесъ во образе Василиеве...»

Киево-Печерский патерик

Бесы всеми силами пытаются искусить и погубить человека. Особенно яростно они борются с подвижниками, иноками, аскетами, стараясь обмануть их и заставить совершить роковую ошибку. Для этого духи могут принимать чужой облик: человека (например, родственника или друга монаха, который станет незаметно подталкивать его ко греху), зверя (хищника или ядовитого гада, который пугает отшельника и прогоняет его из жилиша), ангела или даже самого Христа (мнимый ангел или Спаситель дают ложные советы или вселяют гордыню, расхваливая праведника).

Если не разгадать дьявольский замысел, можно попасть в ловушку и погибнуть. Множество таких историй кочевало по средневековым патерикам и житиям святых и входило в различные сборники с нравоучительными историями. В результате авторы книжных миниатюр (а реже — фресок и икон) сталкивались с непростым вопросом: как изобразить беса в чужой личине и показать читателю/зрителю превращение духа?

В арсенале древнерусских художников имелось для этого несколько приемов. Первый — буквально следовать тексту и представить беса в том виде, который он принял в соответствии с рассказом. Например, в лицевых Житиях Нифонта Кон- станпского можно увидеть черного пса — призрачную маску сатаны. Часто на следующей миниатюре рядом с этим образом возникает фигура демона, которая не оставляет сомнения в том, кто скрывается под звериной личиной. Противоположное решение — показать самого беса, «забыв» про его «маску». Так, в Киево-Печерском патерике 1661 г. гравер Илья вместо ложных ангелов изобразил звероподобных монстров, а вместо ложного Христа — беса со скипетром и короной.

Третий вариант — симультанный: совместить образ самого беса и принятой им личины на одной миниатюре. Демон стоит

рядом со своим ложным обликом, так что читатель вилит сразу лве фигуры — до и после перевоплощения. Четвертый способ — показать только личину, принятую бесом, но сделать ее ущербной, неполной (например, ангел или святой без нимба). К такому решению прибегали довольно релко.

Безусловно, самый распространенный в древнерусском искусстве прием — изобразить личину, описанную в тексте, наделив ее особыми маркерами демонического, которые приподнимают занавес над иллюзией и демонстрируют кусочки истинного, «спрятанного» облика духа. Типичным знаком инфернального гостя, разумеется, был хохол — основной маркер демона в византийской и древнерусской иконографии. Бесовской «шиш» венчает головы множества ложных ангелов и людей. Чуть реже за их спиной возникают серые крылья, а в руках - бесовской крюк. Иногда разоблачающим маркером служит цвет — фигура (или ее часть) закрашена черной или серой краской.

Все эти «гибридные» образы напоминают фольклорные рассказы о чертях, которых удается распознать лишь благодаря звериным признакам (копытам, хвостам), которые они не в силах спрятать от внимательного наблюдателя. Как устный, так и визуальный текст строят образ демона с помощью одних «кирпичиков» — звериных элементов, соединяющихся с человеческим телом. Любопытно, что авторы самих книжных рассказов практически никогда не используют такой прием: в житийных историях призрачная маска беса идеальна, в ней нет изъянов, и опознать демона может лишь святой, благодаря не смекалке и наблюдательности, а молитве и Божьей помощи.

Фигуры ангелов и людей с бесовскими хохлами — это особый «микрорассказ», который нужно уметь верно прочитать. Они ярче всего демонстрируют разрыв между письменным и визуальным языками. Образ ангела с бесовской прической или женщины с крыльями за спиной не соответствует ни тому, что увидел обманываемый человек (в отличие от фольклорных историй о чертях, демоны в агиографии не допускают таких грубых «ошибок»), ни тому, как «на самом деле» выглядит бес. Художник вступает в диалог со зрителем / читателем, предлагая ему сложить из отдельных элементов всю историю превращения.

3.Демоны, пришедшие к священнику в образе людей, «демонстрируют» читателям большие черные лапы.

Из старообрялческого сборника, XIX в.

2.Демон принял облик старой женшины, а затем, разоблаченный юродивым, уполз в виде змея. На миниатюре мы видим, что фигура старухи закрашена серым цветом (знак демонического), а в сторону от нее отползает

4-5. История о епископе, почитавшем апостола Андрея: сатана пытался искусить его, приняв образ девушки. На нескольких листах изображена женщина в красных одеждах с серыми крыльями за спиной. На последней миниатюре, где разоблаченный сатана падает в геенну, у него появляется серый высокий хохол.

Из сырообрялческого Цветника, XVIII в.

6-7. Мнимая девушка с бесовским хохлом и мнимые воины в хохлатых шлемах из Жития Иоанна Богослова. Кроме знакомого «шиша», все фигуры выделены серым цветом. Разоблаченный бес-женшина падает в адскую пропасть, где сразу появляется вторая фигура — тот же демон, но уже в истинном облике.

Из апокрифического «Хожления Иоанна Богослова», XVI в.

8.Бесы в образе воинов — их выдает пепельно-серый цвет лиц.

Из Жития Нифонта Констаниского, XVI в.

9.Бес в образе женщины с коромыслом пытается обмануть монаха. Серая хохлатая голова изобличает демона. Так как все фигуры здесь подписаны, рядом с «женшиной» тоже красуется надпись: «диавол».

Из старообрялческого Сборника, XVIII в.

10-11. Сюжеты из «Великого Зериала»: бес и облике плачущего юноши и злая старуха, которая учит его, как совратить праведных людей; бес в облике человека обманывает и уволит за собой женщину. На миниатюрах бесов выдают рогатые или хохлатые головы, серые крылья и руки.

Из ( i opt юбрялческого Цветника, XVIII в.

12. Бесы пытаются обмануть Сергия Радонежского, явившись ему в образе людей «в шапках литовских островерхих». В этом случае и текст, и миниатюра используют один и тот же маркер — островерхие шапки как аллюзию на бесовской хохол.

Из Жития Сергия Ралонежского, XVII-XVIII вв.

67

НА СЛУЖБЕ САТАНЫ

«...И се диаволъ... вниде съ множеством вой бесовъскых, акы не въходяй дверми, яко тать и разбойнике. Яви же ся ему еще: бяху въ одежах и въ шапках литовъекых островръхых».

Житие Сергия Радонежского

Иноверцы, язычники, еретики и «простые» грешники появляются в книжной миниатюре, на фресках и тем более на иконах прежде всего как слуги дьявола: враги истины, преследователи праведников и узники преисподней.

На Западе с XII в. в сиенах ареста и бичевания Христа фигуры римских воинов часто деформируются и почти утрачивают человеческий облик. Они утрированно уродливы, черты их лица искажены: огромная пасть с острыми зубами, высунутые языки, карикатурно крючковатые или приплюснутые носы и т.д. Внешнее уродство зримо свидетельствует о внутренней порочности. Художники сознательно «экзотизируют» облик палачей, превращая воинов Пилата в диковинных люлей-монстров. Истязатели Христа могут изображаться чернокожими (вспомним популярное обозначение демонов в древнерусских текстах как «эфиопов», «муринов» или «синьцов»). У них появляются причудливые головные уборы (например, «шлем», состоящий из двух соединенных вверху птичьих крыльев) или вздыбленные волосы, делающие их похожими на демонов.

Б византийской и в целом восточно-христианской иконографии мы редко встретим примеры столь радикальной демонизации грешников. Однако и здесь еретики или воины-мучители порой также отождествлялись с сатаной при помоши особой прически. Как минимум с IX в. их стали изображать со вздыбленными, пламенеющими и торчащими во все стороны волосами, которые демонстрировали их духовное родство с демонами.

Модель, созданная византийскими мастерами, была воспринята и по-своему интерпретирована на Руси. На многих сюжетах древнерусской иконографии фигурируют грешные воины: иноверцы, агрессоры, завоеватели. Шлемы неправедных воинов часто изображались с характерными диагональными прорисями-«зазубринами», которые уподобляли их бесовской прическе (исторически этот мотив, веро-

ятно, восходит к римским шлемам с конским гребнем, но в Средневековье его происхождение явно было забыто, а сам мотив переосмыслен). С помощью такого атрибута древнерусские иконописцы часто уподобляли демонам римских легионеров, казнивших Иисуса. «Хохлатые» шлемы встречаются не только в иконографии Страстей или других эпизодов евангельской истории, но и в иллюстрациях к житиям святых или эпизодам из русской истории.

В рукописном Житии Николая Чудотворца XVI в. мы видим несколько групп воинов, нападающих на святого и заточающих его в темницу со многими христианами. В толпе солдат, между шлемами, повсюду рассеяны хохолки в виде вертикальных штрихов, символизирующих сатанинскую природу агрессоров. На миниатюре из Сильвестровского сборника середины XIV в. двое воинов, которых Святополк Окаянный посылает убить своего брата Бориса, одеты в такие же бесовские шлемы.

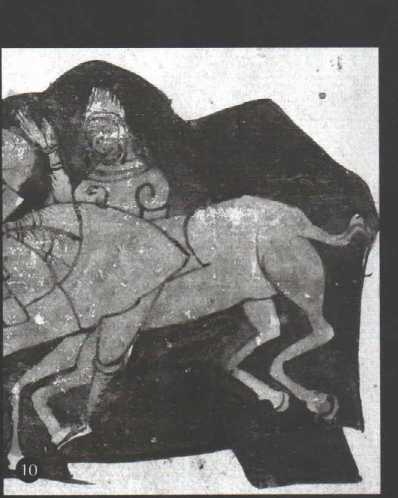

Чтобы убедиться в явном демоническом подтексте этих головных уборов, стоит взглянуть на те композиции, где они соседствуют и перекликаются с хохлами сатаны и демонов. На иконе XVI в. с изображением св. Никиты Бес- огона действуют одновременно и бес с острым хохлом, и римские воины в хохлатых шлемах. На миниатюрах лицевых Апокалипсисов XVI-XVII вв. эта модель выражена еще более четко. Свергаемые с Небес ангелы Люцифера иногда предстают в виде конных воинов в легко узнаваемых хохлатых шлемах. На следующих миниатюрах мы видим уже переродившихся бесов: это такие же фигуры, но уже без доспехов и шлемов и с вертикально поднятыми волосами. На многих иконах и фресках Страшного суда за плечами сатаны в геенне огненной выстраиваются ряды осужденных грешников в высоких шапках, чей контур копирует вздыбленные прически стоящих тут же демонов.

Только в XVII в., под влиянием европейской иконографии и стремления иконописцев к живоподобию, символика «хохлатого» шишака постепенно выходит из употребления. Вместо условных, вневременных одежд и амуниции римских воинов в библейских и житийных сюжетах возникают золотые кирасы и шлемы самых причудливых очертаний. У многих персонажей на головах появляются восточные тюрбаны. Евангельская история сохраняет свое вневременное значение, но переносится из условного символического пространства на «этнографический» Восток. Открытая демонизация постепенно уступает место экзотизации. На фресках Страшного суда, написанных во многих храмах в XVII в., или иллюстрациях к Апокалипсису среди грешников, стоящих слева от Христа-Судии, регулярно появляются европейцы в реалистически написанных камзолах, широкополых шляпах и кружевных воротниках. Эти приметы инославного Запада сами по себе воспринимаются как знаки иноверия и служения злу.

69

8.Святополк Окаянный посылает убийц к своему бра гу Борису, чтобы расчистить себе путь к киевскому престолу. Первые два из четырех воинов одеты в «хохлатые» шлемы.

Прорись миниатюры из Сильвестровского сборника, вторая половина XIV в.

9.Икона, отразившая новгородское сказание о том, как войско суздальского князя Мстислава Андреевича в 1170 г. осадило Новгород. Архиепископ Иоанн во время молитвы услышал глас, приказавший вынести на укрепления образ Богородицы. На иконе с изображением осады грешники- сузлальны метят стрелами в ее лик, зашишаюший юрод. Воин в самом цен I ре и воин-трубач (левее) одеты в «хохлатые» шлемы.

/Ш

Фрагмент иконы «Чуло от иконы богоматерь Знамение», серелина — вторая половина XV в.

10.Низвержение падших ангелов. Демоны в воинских доспехах одеты в шлемы, напоминающие хохлы, или их хохлы напоминают шлемы.

Из Апокалипсиса XVI XVII вв.

11.Грешники и бесы обступают в огне хохлатого сатану. На головах людей — треугольные колпаки, которые перекликаются с треугольными хохлами бесов.

Фрагмент иконы «Страшный сул», коней XVI в.

ИСХОД ДУШИ

«Егда же убо разлучахсе от телесе, видехъ множство ефиопъ у одра моего».

Житие Василия Нового

Путь в ал начинается для грешника уже на смертном одре. Создатели апокрифов (например, «Видения апостола Павла») и авторитетные греческие богословы, а велел за ними и русские книжники, писали о том, что лушу усопшего праведника уводят ангелы, а душу грешника — демоны. Эта илея кочевала во множестве средневековых текстов. Византийские и русские жития часто описывают мирную, спокойную кончину праведного человека, который радуется при виле ангелов и святых, либо ужасную смерть грешника: он мучается и кричит в испуге, наблюлая, как приближаются к нему грозные демоны, и как скорбят ангелы, не в силах его защитить: «А смотритъ все в потолок, знать на то, что вилитъ. И почалъ рукама закрыватъца и жатца къ стене той и в уголъ; как стену ту не выломит? ... Походило лобре на то, какъ хто ково бьетъ, а ково бьютъ — такъ тотъ закрыва- етпа... Да затрясъся весь в ту пору и плакать почалъ и крычать такъ же». Бесы извлекают и уносят в ал грешную лушу, а иногда и слелуют за гробом, радуясь и торжествуя.

Нередко на сиене появлялся еше один персонаж — персонифицированная Смерть. В апокрифе «Смерть Авраама» (создан, вероятно, во II в.) это страшный монстр, от одного вида которого душа разлучается с телом. В разных редакциях Жития Василия Нового (написано в Константинополе в X в.) Смерть предстает как звероподобное или похожее на человека создание, вооруженное целым арсеналом колюших и режуших орудий: «И нрииде убо вьнезаану. Беше же видение ее яко львь рикае, железа всака носе: мечь, ножь, ерьпы, пили, секиры, оскрьды, ражны, стрелы, копия...». Фигура Смерти распространяется в русской иконографии в XVI в. (хотя была известна и раньше): чаще всего ее изображают как ссохшегося белого мертвеца, а к XVIII в. место белого трупа занимает скелет с отчетливо прорисованными костями. В его руках — ллинная коса, а за плечами — корзина, наполненная копьями, секирами, пилами и другими оруди-

77

ями убийства. Впрочем, разлучение души и тела не всего приписывалось именно Смерти: во многих текстах и изображениях человека убивают грозные ангелы или «смертный бес».

Очень часто при описании кончины человека речь шла о «прении» небесных и падших духов у постели умирающего: бесы перечисляют совершенные и не исповеданные им грехи, а ангелы говорят о добродетелях и покаянии. В момент агонии или сразу же после разлучения души с телом происходит своего рода суд совести. Через сознание умирающего или умершего проходят все дела, сотворенные им с раннего детства (в виде списков, которые зачитывают ангелы и демоны, или в визуальной форме — когда перед взором человека, как на кинопленке, проносится вся его жизнь). Только святые избавлены от посмертных испытаний: их души возносятся на небеса, а бесы, которых они побеждали при жизни, в ужасе бегут прочь.

О прении ангелов и демонов подробно говорится в популярном на Руси Житии Василия Нового и «Слове о исходе души и Втором пришествии» (XIV в.), которое на Руси приписывали Кириллу Философу. Бесы разворачивают свои хартии, куда они исправно заносили все сотворенные человеком грехи, пытаясь обвинить его уже на смертном ложе. Затем испытания продолжаются в воздухе, когда душа в сопровождении ангелов проходит мытарства.

Смерть грешника: у его постели собрались родственники, в центре стоит бес с хартией грехов, в которых был повинен умирающий.

Из Синолика, XVIII в.

Лицо демона затерто кем-то из читателей. Заштрихованные, проколотые и протертые лица (глаза) демонических персонажей можно увидеть на бесчисленном множестве изображений в Европе, в Византии и на Руси. Читатели стремились нейтрализовать возможную угрозу, исходящую от негативных образов.

О

На животе демона видны три точки. Они напоминают глаза, нос и рот — вторую личину, которую часто изображали на животе, в паху, на заду, коленях или локтях бесов.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ