«ЖИВОЙ АД»

СТАРИК ГАДЕС: ОТ АДА К САТАНЕ

«Тогда имъ Господь диявола, съвяза и узами нераздрешъными, пророкы же изведе от ада, глаголя: “Идете въ рай!». И тако искочиша отъ ада».

Слово о сошествии Иоанна Крестителя во ад

Канонические Евангелия не описывают сошествие Христа в преисподнюю. Средневековые читатели могли узнать все подробности из нескольких апокрифических сочинений, но между ними существовали некоторые — важные для иконографии — расхождения. В частности, в «Евангелии Варфоломея» было сказано, что Христос, сокрушив врата преисподней, поверг и связал Ад (который выступает здесь в качестве отдельного персонажа). Однако в «Евангелии Никодима» говорится, что Спаситель повелел ангелам сковать сатану. Так кто же тогда лежит на дне преисподней на византийских и древнерусских образах Сошествия во ад? Это может быть и тот, и другой.

На одной из миниатюр византийской Хлудовской псалтири (IX в.) лысоватый толстяк, похожий на античного Силена, тянет руки к фигуркам грешников. На греческих мозаиках, фресках или миниатюрах на сюжет Сошествия во ад Христос, сокрушив врата преисподней, попирает бородатого гиганта с рельефной мускулатурой, напоминающего античного атлета, или темную фигуру в набедренной повязке. Этот персонаж, которого условно называют Гадесом, олицетворяет поверженную преисподнюю. На изображениях Страшного суда похожая фигура царственно восседает посреди геенны огненной. И здесь этот персонаж, скорее всего, обозначает дьявола. Бородатый гигант, будь он сатаной или Адом, обычно лишен каких-либо агрессивных и демонических черт (кроме темного цвета).

Например, на мозаике Страшного суда в церкви Санта-Мария Ассунта на острове Торчелло (конец XI в.) посреди преисподней сидит косматый старик с Иудой на коленях. Выше изображено Сошествие во ад, и под ногами Христа лежит кро-

шечная фигурка, почти идентичная, если не считать размера и позы, сатане, сидящему ниже. Ад похож на сатану, сатана похож на Ад, и часто эти фигуры сливаются до неразличимости. Главный признак, который порой позволяет их распознать, — прическа. Дьявола чаще всего представляют со вздыбленными, как у прочих демонов, космами, а Гадес обычно сохраняет тщательно уложенные волосы.

Та же двойственность характерна и для древнерусской иконографии. На ранних изображениях Сошествия во ад и на миниатюрах Псалтирей Христос, сокрушая врата преисподней и выводя оттуда праведников, попирает старика в набедренной повязке или темную бескрылую фигуру — Ад. Однако эта фигура со временем встречается все реже и реже, а облик Ада и сатаны расходятся все дальше: Ад представляется без демонических черт, крыльев и хохла, а дьявол — с темными крыльями и вздыбленной прической. В Киевской псалтири 1397 г. многократно появляются изображения бородатого человека в набедренной повязке. На нескольких миниатюрах рядом с ним видна киноварная подпись «Адъ». Он прижимает руки к груди, словно стремясь удержать души умерших, ангел гонит в его сторону трезубцем голые фигурки, олицетворяющие души, либо, наоборот, вырывает у него из рук душу царя Давида. Наконец, в сцене Сошествия во ад он стоит, пока ангел связывает ему за спиной руки, либо лежит повергнутый под разбитыми вратами преисподней. Эти персонификации ада радикально отличаются от изображения сатаны, чья фигура подписана «Сатанас». Он появляется на миниатюре Страшного суда в облике черной крылатой тени со вздыбленными волосами. Точно так же на иконе «Сошествие во ад» второй половины XIV в. из села Пёлтасы на дне адской пропасти лежит связанный «сотона» с торчащими во все стороны, словно иглы, волосами.

Однако эти «парикмахерские» различия нельзя абсолютизировать. Сатану порой могли изобразить без хохла, а Ад — с сатанинской прической, да и сами эти фигуры, возможно, отождествлялись друг с другом и сливались в единый образ Сатаны-Ада. Кроме того, на некоторых иконах Сошествия во ад происходит своеобразное удвоение, и появляются две почти идентичные демонические фигуры. В подписях они могут именоваться «Сатаной» и «Вельзевулом». В «Евангелии Никодима» это имена одного персонажа — дьявола. Здесь же Вельзевул начинает жить собственной жизнью.

1. Ад в облике античного Силена прижимает к себе души умерших. Иллюстрация к Пс. 9:18: «Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога».

Из Хлуловской псалтири. Византия, IX в.

2. Христос выводит Адама и Еву из чрева Ада. В отличие от предыдущей миниатюры, здесь у поверженного Ада изображены демонические вздыбленные волосы.

Из Хлуловской псалтири. Византия, IX в.

3. Христос попирает Ад и освобождает Адама и Еву.

Из Псалтири Феолора. Византия, 1066 г.

4.Христос выводит из иарства мертвых Алама и Еву и попирает фигуру Ада

Фрагмент мозаики «Сошествие во ал». Базилика Сан-Марко в Венеции, XII в.

5.Христос попирает коричневого человека в красной набедренной повязке, с цепями на ногах, округлой бородой, без крыльев, хохла или каких-либо иных демонических признаков. Тот, пытаясь удержать Алама в своей власти, хватает его за ногу. Скорее всего, это Ад.

Фрагмент иконы «Воскресение — Сошествие во ал», первая половина XIV в.

6. Ангел отбирает душу паря Давила у Ала. Иллюстрация к Пс. 29:4: «Господи! Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу».

Из Голуновской псалтири, 1594-1600 гг.

7. Три огненных ангела попирают демоническую фигуру с огромным хохлом и крыльями. Детали его обличья и то, что он лежит на дне преисподней (как поверженный сатана в «Евангелии Никодима»), илентифииируют его именно с дьяволом.

Фрагмент иконы «Воскресение — Сошествие во ал», коней XV и.

ХИЩНЫЙ ТРОН САТАНЫ

«И вложенъ быстъ змий великий, змий древний, нарицаемый диаволъ и сатана, лъстяй вселенную всю, и вложенъ быстъ на землю».

Откровение Иоанна Богослова 12:9

Звериная пасть — один из древнейших символов сил тьмы, угрожающих человеку. В Ветхом Завете упоминается морское чудовище Левиафан (Иов 40:20-41:26, Пс. 103:25-26 и т.д.), который в христианской традиции отождествляется с дьяволом и выступает как олицетворение ада. В Новом Завете сатана уподобляется ненасытному льву: «Диавол, яко лев рыкая, ходит, иский кого погло- тити» (1 Петр 5:8). Преисподняя сравнивается с пастью и чревом (Еккл. 51:7, Ис. 5:14, Ион. 2:3 и др.). Путь погибели ведет в утробу ада. Преисподняя поглощает, пожирает и переваривает грешников.

Христианская иконография ада всячески обыгрывают эти метафоры. На изображениях Страшного суда, канон которых окончательно складывается в Византии к X-XI вв., сатана — повелитель загробного царства — чаще всего восседает на монструозном змее, который не только служит ему престолом, но и пожирает души нечестивцев. Например, на резной иконе Страшного суда (X-XI вв.), хранящейся в Музее Виктории и Альберта (Лондон), дьявол — бородатый человек в набедренной повязке — сидит на четырехглавом змее. Из его пастей торчат конечности и торсы грешников. На мозаике Страшного суда (конец XI в.) в церкви Санта-Мария Ассунта на острове Торчелло недалеко от Венеции змей двухголовый (из обеих пастей висят ноги проглоченных жертв), а на иконе из синайского монастыря Св. Екатерины (XII в.) престолом сатаны служит одноглавый зверь, покрытый чешуей.

Тот же мотив торжествует в итальянском искусстве Высокого Средневековья. На мозаике Страшного суда в баптистерии Сан-Лжо- ванни во Флоренции (XIII в.) все движение устремлено к огромной фигуре дьявола со звериной головой. Его трон пожирает грешников, их заглатывают змеи, вылезающие у него из ушей, а сам он тащит их к себе руками.

Вслед за греческими образцами, адский зверь появляется и на первых русских изображениях Страшного суда. На фреске в церкви

144

Спаса на Нередице (1199 г.) под Великим Новгородом сатана сидит верхом на монструозном звере. Из его передней пасти свисает тело грешника, а на месте хвоста поднимается длинная шея, заканчивающаяся птичьей головой. Точно так же на фреске в церкви Рождества Богородицы Снетогорского монастыря (1313 г.) хвост адского зверя заканчивается второй головой, из которой торчат ноги одного из узников преисподней.

В более поздней иконографии зверь-престол часто изображался одноглавым, а его облик со временем эволюционировал: его представляли то как огненно-красного зверя, похожего на огромного крота (как на ряде икон Сошествия во ад XVI в.), то как свирепого льва (как на фреске 1666 г. в Архангельском соборе Московского Кремля или в церкви Спаса на сенях в Ростове 1680-х гг.).

С конца XV в. на русских иконах появляется новый мотив, который мы не найдем ни на греческих, ни на южнославянских изображениях Страшного суда, — змей мытарств, на тело которого нанизаны кольца с названиями грехов. Он символизирует посмертные испытания, которые душа каждого умершего проходит в течение 40 дней после разлучения с телом. Змей исходит из пасти адского зверя и, извиваясь, поднимается к стопам молящегося Адама.

Змей или зверь, на котором сидит сатана, служит ему не только престолом, но и тюремщиком: чаше всего дьявол прикован к нему цепями, а иногда и сам живой трон стреножен кандалами. Страшный суд — это финальное поражение сил тьмы.

1. Косматый старик на четырехглавом звере-престоле. На его коленях — Иуда. Под ним — клейма с адскими муками (в крайнем справа — грешник из евангельской притчи о немилостивом богаче и нишем Лазаре).

Фрагмент резной иконы Страшного суда. Византия, X XI ни.

2. Гигантский дьявол вместе со змеями, на которых он восседает и которые горчат у него из ушей, пожираем и пропускает через себя грешников. Слева от него висит Иуда с выпавшими внутренностями, а вокруг демоны истязают других нечестивиев.

Фрагмент фрески Лжотто в Капелле Скровеньи (Палуя), 1303-1306 гг.

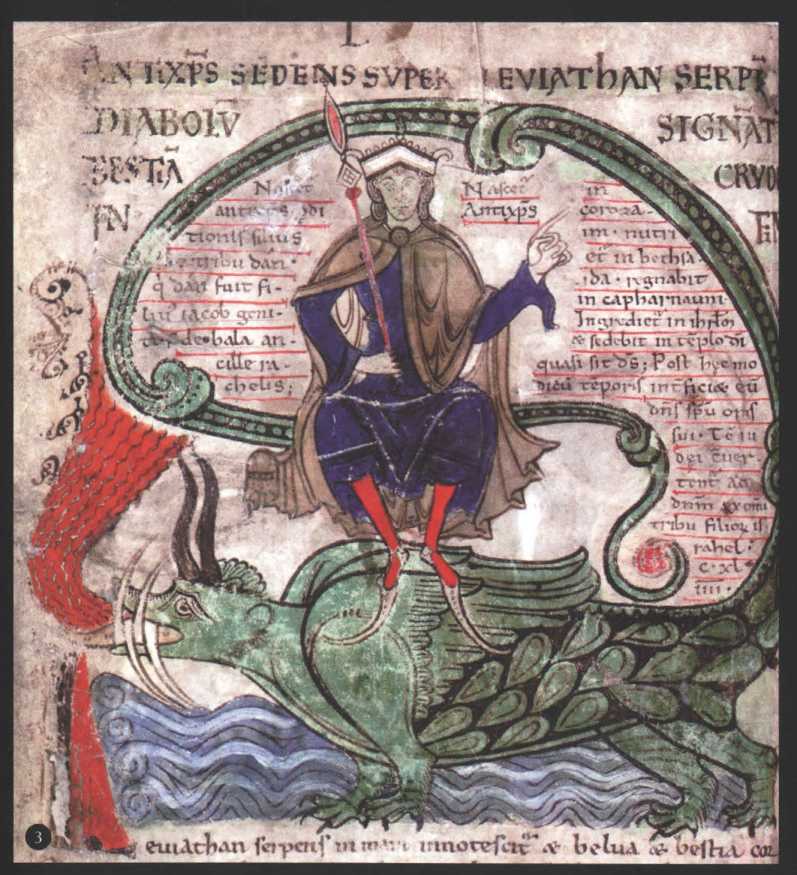

3. Антихрист в облике юного короля восседает на хвосте морского чудовише Левиафана, который, как следует из подписи, символизируем дьявола. На предыдущей миниатюре звероподобный льявол сидит верхом на другом чудовищном звере Бегемоте, который означает Антихриста. Оба монстра описываются в библейской Книге Иова.

Из энииклопелии «liber iloridus» Ламберта Сент-Омерского, около 1120 г.

4.Сатана с Иудой на одноглавом звере. Фрагмент иконы «Страшный сул», около 1700 г.

5.Во многих старообрядческих рукописях XVIII—XX вв. в корешок вклеены листы-«разво- ротки» или длинные складывающиеся «гармошки» с изображением лестницы или станций мытарств, различных «чинов» грешников в огненном потоке и других сюжетов. Перед нами одна из таких «развороток» с изображением сатаны на симметричном звере. Вечное пламя и пожирание символизируют караюшую стихию преисподней.

Из старообрялческого сборника, первая четверть XIX в.

6-7. На иллюстрациях к Откровению Иоанна Богослова зверем-престолом оказывается сам дьявол, на котором восседает Вавилонская блудница: «И я увидел жену, сидяшую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами.

И жена была облечена в порфиру... и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее» (Откр. 17:3-4).

Из Апокалипсиса, XVIII в.

им*

Шна

8. Сатана со вздыбленными волосами восседает на многоголовом чешуйчатом звере посреди геенны огненной, которая образуется из огненного потока, спускающегося от престола Христа-Судии.

Фрагмент фрески «Страшный сул» в монастыре Моллавииа (Румыния), 1537 г.

9. Древнерусский вариант двуглавого зверя. Из его левой пасти выходит змей мытарств, а правая пасть пожирает грешника или демона. По правому краю иконы изображается низвержение падших ангелов во главе с мятежником Сатанаилом, случившееся в начале времен (мы видим одного из демонов, палаюших в преисподнюю). Основная сиена представляет события кониа времен, когда на Страшном суде демоны во главе с дьяволом и грешники будут низвергнуты в ад на веки вечные.

Фрагмент иконы «Страшный сул», коней XVI в.

150

ПАСТЬ АДА: ПОГИБЕЛЬ КАК ПОЖИРАНИЕ

«Адъ огненный грешники въ себе хощетъ полети имучити ихъ во веки».

Подпись к миниатюре XVIII века

Ал — «ненасытная утроба», которая пожирает грешника. Эта метафора была вездесуща в средневековой книжности и иконографии. На византийских изображениях Страшного суда дьявол чаЩе всего восседает на змее или на звере, который олицетворяет преисподнюю. Похожий зверь поджидает монахов, взбирающихся на Небеса по аллегорической лестнице из тридцати ступеней, на иллюстрациях к «Лествице» Иоанна Синайского (VI—VII вв.). Оступившиеся летят прямиком в пасть алско- го зверя, свернувшегося у подножия или лежащего под землей в черном провале.

В искусстве средневекового Запада преисподняя тоже предстает в самых разных звериных обличьях: то как змей, то как лев, то как зубастая рыбина, то как монстр, комбинирующий черты разных видов. На рельефе Страшного суда (XII в.), украшающем западный портал церкви Сент-Фуа в Конке (Франция), бес заталкивает группу грешников в глотку зверя, словно «застрявшую» во вратах преисподней. Пасть символизирует не весь ад (за вратами открывается не утроба, а просторная темница с множеством узников, демонов-палачей и повелителем-сата- ной), а вход в него. Однако для нас важна одна деталь: в отличие от изображений змея-престола, на котором сидит сатана, мы видим здесь не всего зверя, а лишь его голову и одну лапу — остальное не требуется.

По крайней мере с VIII в. в западной иконографии вместо целого змея или зверя регулярно изображают лишь его морду или одни раскрытые челюсти — средоточие агрессивности (голова или пасть обычно бывают срезаны краем изображения, так словно все тело зверя было «спрятано» за рамками бордюра). Зубастая пасть превращается в самодостаточный иконографический мотив. Часто ее называют «пастью Левиафана», связывая

с морским чудовищем, которое несколько раз упоминалось в Ветхом Завете (Пс. 73: 14, Ис. 27:1, Иов 41:11). В христианском предании чрево Левиафана нередко толкуется как метафора ада (с Левиафаном также отождествляют кита, который проглотил пророка Иону). Челюсти зверя могут символизировать не только вход в преисполнюю (как в Конке), но и ад в целом (как на множестве изображений, где грешники, лемоны, дьявол заключены в огромную пасть). В древнерусском искусстве мотив пасти ада — возможно, пол влиянием католической иконографии — тоже становится везлесущим в XV-XVI вв. Окрас морлы зверя почти всегда красный: цвет пламени.

Челюсти ала выступают в самых разных иконографических «ролях». Чаще всего они заглатывают грешников, которых тула гонят бесы, или ле- монов, которых в начале времен свергают с Небес ангелы. Порой они служат «архитектурной» рамкой лля изображения различных мук ала. «Алова утроба» обычно поглощает лобычу, но иногла, наоборот, отдает своих узников (например, ветхозаветных правелников, которых Христос освобождает во время сошествия во ал) или просто лежит скованная в черном провале (как символ бессилия дьявола и победы Христа нал силами тьмы).

Метафора погибели как пожирания и образ ада как хищной пасти закрепились в народной культуре и во многих русских (особенно северных) говорах. Рот или глотка могут зваться «адаяо», «адина», «адище», с жадностью есть или пьянствовать будет «адатъ», «адоватъ» или «адитъ», а обжор и пьяниц зовут «адами»: «Опился, ад живоглотной!». Жадность (к еле или к деньгам) по созвучию тоже соотносятся с образом глотки-ала: «Адина-жадина, лишь бы сграбастать чего», «адитъ» — присваивать чужое лобро, а разбогатеть — «ада накопить».

1.Сатана с Иудой и демонами прикован цепью к пасти ада, которая служит ему тем н и ией - п рестолом.

Из старообрялческого сборника «Страсти Христовы», послелняя четверть XVIII в.

2.Ангел гонит грешников в преисподнюю. Изображение ада собрано из трех элементов: пламени, пасти, похожей на рыбью, и десяти черных клейм, сложенных пирамидой.

Из старробрЯАческо! о сборника, первая половина X VIII в.

Пасть ада в западной иконографии

3.Низвержение падших ангелов. Демоны 4. Четвертый всадникАпокалипсиса выезжает из пасти

летят в пасть преисподней.ада (Откр. 6:8).

Из Исторический Библии. Франция,Из Апокалипсиса королевы Марии. Англия,

около 1418-1420 гг.первая четверть XIV в.

5.Звериная пасть как «рама» преисподней.

Из Книги виногралника Госпола. Франция 1450-1470-е гг.

6. Пасть-чистилише: ангел приносит хлебпы душам, пребывающим в чистилище, чтобы облегчить их участь (на предыдущей миниатюре мирянин кладет хлебиы на алтарь во время заупокойной мессы).

Из Часослова Екатерины Клевской. Нчлерланлы, около 1440 г.

154

7.Вхол в преисподнюю через пасть зверя.

Страшный сул. Фасал иеркви Сент-Фуа в Конке (Франция), XII н.

155

г04Дг£MiiAmcAs нигунАхтиче к нпдр&гл if&t ' tffKLf Е|М АП •ДЧПвК'Ы ПвЛЧАН&ЧЪ *СИЬЫА- НГП'&ЛЫ.Ц иди» А ДА (КОБОДнлПк;

Пасть как «котел»

8. Бесы истязают грешников, помешенных в огромную пасть, развернутую вертикально.

В нее заключены умершие, за которых некому помолиться, чтобы облегчить их посмертную участь.

Из Синолика, XVII в.

Пасть пожирает

9. Мытарство празднословия и сквернословия. Бесовский князь жезлом сбрасывает в преисподнюю душу, не прошедшую испытание (ее утягивает вниз один из бесов).

Из Жития Василия Нового, вторая половина XVIII в.

Звери в звере

10. Сатана и Антихрист (как семиглавые звери) с Лжепророком (одноглавое чудовише, похожее на бегемота) в преисподней. Хотя

в тексте Апокалипсиса сказано, что все они будут низвергнуты в огненное озеро (Откр. 20:12), художник поместил их в колоссальную пасть, внутри которой бушует пламя.

Из старообрялческою Сборника, XVIII в.

Многоглазый ал

11. Сатана с грешниками в пасти ада. Ее челюсти служат рамкой, очерчивающей границы преисподней, и одновременно напоминают котел, в котором жарятся нечестивцы, и живое существо с множеством глаз. Эта деталь перекликается с изображениями ада как великана с глазами на локтях и коленях, которые появились в иконописи в середине XVI в.

Из старообрялческого Цветника, 1780-е гг.

Ал принимает Люцифера

12. Ангелы низвергают с небес древнего змия-дьявола и демонов (Откр. 12:7-12).

Из Апокалипсиса, третья четверть XVIII в.

Г61СНФЩ

ПО^ЫС/^ЦХП Л.'к'ТЪИ'ГС^

ОГНЕННЫЙ ВЕЛИКАН И САТАНИНСКАЯ «ТРОИЦА»

«Адъ же озревся и рене Сотоне: “О Веязауяе окаянне, добру запретитеяъ, зяу начаяниче, не рек ли есмъ тобе: аще силенъ есть, преприся с ним тако..

Слово на воскресение Лазаря

Во второй половине XVI в. на иконах Сошествия во ад появляется олицетворение преисподней в виде бородатого великана огненно-красного цвета, который возвышается из-под земли по пояс. Он сидит в глубине черного провала, откуда Христос с ангелами, сокрушив врата преисподней, выводит ветхозаветных праведников. Иногда вместо великана мы видим огромную голову без туловиша.

На некоторых изображениях голова Ада бывает срезана, так что вершина черепа образует чашу или звериную пасть, из которой Христос выводит Адама и Еву, праотнев, царя Давида и вереницу умерших в саванах («.. .пророкы же изведе от ада, глаголя: „Идете въ рай!“»). Фигура Ада строится как конструктор: на множестве ранних изображений Сошествия праведники выходят из звериной пасти, лежащей в углу преисподней или вырастающей из земли. Здесь же она «приращивается» к голове антропоморфного существа (в итоге, у него оказывается четыре глаза — два собственных и два «звериных»).

Иконография Сошествия во ад восходит к нескольким текстам, где Ад предстает как самостоятельный персонаж, беседует с сатаной, трепещет от страха перед своим неминуемым поражением и подпирает врата преисподней, чтобы не пустить туда Христа («Евангелие Никодима», «Слово на воскресение Лазаря», «Слово о сошествии Иоанна Крестителя во ад» и др.). Однако Спаситель разбивает врата ада, сковывает сатану («Тъгда имъ Господь диявола, съвяза и узами нераздръшьнами») и отдает его во власть Ада, который из его союзника становится его тюремщиком.

На одних иконах мы видим момент поражения сил тьмы, когда два ангела у «подножия» головы Ада сковывают поверженного сатану. На других — дьявол находится уже в руках Ада.

159

На большинстве этих икон фигура Ада появляется дважды: в нижнем левом углу он вырастает из земли в облике головы или полуфигуры гиганта, а чуть правее — в соответствии с текстом «Евангелия Никодима» — подпирает изнутри врата преисподней, чтобы не дать Христу войти в его царство. И здесь он предстает не в антропоморфном, а в зооморфном обличье и напоминает псоглавца все той же огненно-красной расцветки.

На некоторых изображениях Сошествия во ад, где фигурирует великан, появляется еше один важный мотив. На коленях у Ада сидит сатана, который на коленях держит Иуду, «сына погибели». В итоге эстафета «родства»: Ад, сатана, Иуда — образует дьявольскую «троицу». Эта «генеалогическая» конструкция строится по тем же принципам, что и изображения «Лона Авраамова» (души праведников на коленях или за пазухой у праотца Авраама), иконография «Отечества» (где Бог-Отец в образе седовласого старца держит на коленях или на груди младенца Христа, а над его головой парит Святой Дух в виде белого голубя) или католические изображения Св. Анны, которая держит на коленях Деву Марию, а у той на коленях сидит младенец Иисус. Несмотря на безмятежный характер сцены, дьявол здесь предстает не только как порождение, но и как узник Ада.

1. Ангелы повергают и сковывают сатану на фоне i ромадной головы Ада. Фигура дьявола повторяется дважды. Справа он, в страхе закрыв лиио руками, смотрит на ангелов, сокрушивших врата его парства. Слева — лежит на дне преисподней со скованными сзади руками. Выше, над головой Ада, праведники восстают из гробов и тянутся к Христу в сияюшей мапдорле.

Фрагмент иконы «Воскресение — Сошествие во ал», третья четверть XVI в.

161

2. Ад-великан с раздвоенным черепом в форме рыбьей пасти. Из нее восстают ветхозаветные праведники в белых саванах. Справа ангел, схватив льявола за хохол (обычная поза для святых, побивающих беса: св. Никиты Бесогона или

св. Ипатия Гангрского), его повергает, а ниже дьявол уже лежит в огненном озере. Сатана скован цепью, коней которой держит громадный Лд.

3. Ад в облике человека со звериной головой подпирает врата преисподней. Выше него — Иоанн Креститель и царь Давид.

Фрагменты иконы «Воскресение'• Сошествие во ал», около 1650 г.

4. Дьявольская «троица». Голова великана Ада раскрывается сверху звериной пастью, с собственными глазами с обеих сторон. На еше одном варианте дьявольской «троицы» конца XVI в. дополнительные глаза появляются не только на голове Ада, но и на всех его сочленениях: плечах и локтях, а также посреди живота. Это умножение глаз напоминает об изображениях демонов с лицами на животе, на заду или в паху, которые в XVI в., велел за католической иконографией дьявола, появляются в русской визуальной демонологии.

Фрагмент иконы «Воскресение — Сошествие во ал», вторая половина XVI в.

162

5.Пасть ада как темница. Сатана с Иудой заключены в громадных челюстях преисподней. Икона «Плоды страданий Христовых» символически представляет таинство искупления и победу Христа нал смертью и силами тьмы. Дьявол скован цепью, исходящей от древа распятия: «От древа кресна диавол связася / Лютость и злоба и прелесть попрася / Челюсти взнуздася ада / Человеком бысть немала отрада».

Фрагмент иконы «Плолы страланий Христовых», коней XVIII —

начало XIX в.

В ПОГОНЕ ЗА СМЕРТЬЮ: АД В АПОКАЛИПСИСЕ

«И видехъ, и се, конь бледъ, и седяй па иемъ, имя ему смерть: и адъ идяше вследъ его».

Откровение Иоанна Богослова 6:8

Один из самых известных сюжетов христианской иконографии — мрачная кавалькада четырех всадников Апокалипсиса. По мере того, как ангел снимает первые четыре печати с Книги, лежащей перед Силящим на престоле, олин за другим появляются всадники на белом, рыжем и вороном конях, а последним является «всадник, которому имя „смерть4*, и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными» (Откр. 6:8). Еще в нескольких главах Откровения Иоанна Богослова ад упоминается так, словно бы он был одушевленным существом (как Антихрист, Лжепророк, дьявол, демоны и т.д.). Так, он вместе со Смертью, Землей и Морем отдает своих мертвецов на суд Божий (Откр. 20:13) и вместе со Смертью летит в огненное озеро (Откр. 20:14).

Христианская иконография апокалиптических видений визуализирует эти метафоры и представляет Ад в человеческом или зверином обличье. Причем в византийском искусстве, откуда русские мастера заимствовали древнейшие олицетворения Ада, он чаще всего лишен устрашающих зооморфных черт и предстает как бородатый старик в набедренной повязке или темнокожий гигант. На иконе «Апокалипсис» из Успенского собора московского Кремля (конец XV в.) Ад изображен в виде черной бескрылой фигуры. Однако со временем его олицетворения становятся все более демоническими.

Разветвленная иконография Апокалипсиса складывается в Московской Руси в XV-XVI вв., когда создаются первые циклы фресок с сюжетами Откровения (в Благовещенском соборе Московского Кремля, затем в Спасском монастыре в Ярославле и т.д.). Во второй половине XVI в. появляются первые лицевые рукописи Апокалипсиса (в некоторых из них заметно влияние апокалиптического цикла Альбрехта Дюрера (1498) и гравюр Лукаса Кранаха Старшего (1534) к Библии Аютера). На миниатюрах лицевых Апокалипсисов Ад пред

века и зверя: как свирепый нагой человек со звериной головой и высунутым языком; серый или огненно-красный зверь, стоящий на задних лапах; широко раскрытая пасть без туловища; две оскаленные пасти — звериная и человеческая, — сросшиеся друг с другом затылками; коренастый коротконогий зверь, похожий на крота, со второй мордой на брюхе или на заду, и т.д.

Создавая максимально устрашающие образы Ада, древнерусские мастера часто комбинируют элементы. В одном Апокалипсисе XVII в. поверженный Ад, лежащий в огненном озере (Откр. 20:14), изображен как человеческая фигура с колоссальной звериной пастью на животе. Ангелы заталкивают в нее копьями несколько человек (как во многих композициях грешников гонят в пасть ада). Эта визуальная находка позволяет одновременно изобразить поражение Ада (он бессильно лежит в огне) и его прямую функцию — карающей темницы грешников (их толкают ему в утробу).

Часто на соседних миниатюрах одной рукописи Ад предстает в совершенно разных обличьях. Выбор формы зависит от того, какую роль он играет. Если Ад выступает как активное начало (когда кого-то преследует или хватает), он скорее будет изображен как человек или зверь. Если же требуется показать преисподнюю как «живую» темницу или силу, удерживающую или поглощающую демонов с грешниками, то для этого лучше подходят такие статичные образы, как чудовищная голова или пасть.

В XVI в. русские мастера — видимо, под влиянием западной иконографии — стали изображать дьявола и демонов с дополнительными лицами или пастями на животе, в паху, на заду и коленях. Те же элементы либо глаза, изображенные по всему телу, появляются у Ада, устанавливая визуальную перекличку между ним и дьяволом / демонами. Иногда фигуры Ада и бесов сливаются почти до неразличимости.

Краткий текст Откровения не объясняет, ни как выглядели Всадник- Смерть и Ад, ни каковы были «взаимоотношения» между этими персонажами. В популярном на Руси толковании к Апокалипсису Андрея Кесарийского (VI-VII вв.) объяснялось, что смерть здесь означает гибель человека и по аналогии — силы зла, ведущие его к вечной погибели, или «второй смерти». Однако у этой сцены есть еще и второй, исторический смысл. Четвертый всадник Апокалипсиса символизирует гонения на христиан во времена римского императора Максимиана (286-305, 307-308), когда многие гибли от голода и эпидемий, их некому было погребать, и их тела доставались диким зверям.

Иллюстрируя появление четвертого всадника Апокалипсиса, древнерусские мастера всегда создают небольшую сцену. Иногда Смерть выступает как порождение Ада (когда она выходит из его пасти). Порой они предстают как союзники — силы зла, действующие заодно. Но чаше Ад, вооруженный дубиной, колотушкой, похожей на двуручный топор, или серпом на длинной рукояти, гонится за Смертью, а та либо уезжает прочь, либо пытается защититься. Смерть оборачивается и целится в Ад из пищали, словно хочет избавиться от опасности.

165

1.Смерть (здесь она, как было принято в XVI—XVII вв., предстает в облике белого ссохшегося мертвепа) целится в звероподобный Ад, выходящий из провала преисподней. V него дополнительная морда на животе, которая копирует черты «основной» головы. Еше одна демоническая черта, которая сближает фигуру Ала с изображена ями бесов, — агрессивно высунутый язык.

4. Смерть-всадник с косой и Ад с серпом на длинной рукояти смотрят друг на друга. Выше справа стоит Иоанн Богослов, которому эта сиена, вместе с другими сюжетами Откровения, была явлена в видении на острове Патмос.

Из Апокалипсиса, XVIII в.

5. Удвоение фигуры Ада: Из пасти дракона выходит красный монстр с головой, похожей на свиную, и с колотушкой на плече. Обе фигуры символизируют Ад, который следует за Смертью.

Из Апокалипсиса, XVII в.

6.«И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая» (Откр. 20:14): ангел на глазах у Иоанна Богослова сбрасывает в пламя (напоминающее по форме пасть или котел) Смерть и Ад, похожий на огромную гусеницу.

Из Апокалипсиса, XVIII в.

итп

167

7.Воскресение мертвых перед Страшным судом: Ад, Смерть, Земля и Море отдают своих мертвецов (Откр. 20:1 3). Как и на иконах Страшного суда, где традиционно присутствует этот сюжет, Земля и Море предстают как женские фигуры, а Смерть — как ссохшийся мертвен или скелет. Ал вынимает короб с воскресшими из своей пасти.

Из Апокалипс ш <>, XVIII п.

168

ПРОСТРАНСТВО НАСИЛИЯ

СИМВОЛИКА КАЗНЕЙ

«Языки ихъ вне висяху, яко бешеным псомъ». Видение Григория

Мучения грешников в пешерах и «отсеках» преисподней — один из важнейших сюжетов позднесредневековых лицевых сборников. Начиная с XVII в. в многочисленных Синодиках, Цветниках, Житиях Василия Нового такие изображения становятся едва ли не основной темой. Перед читателями разворачиваются длинные серии миниатюр, на которых бушует адское пламя, а грешники висят на железных крюках, подвешенные за ноги, за ребра, за языки, жарятся на огромных вертелах или кипят в котлах. Надписи указывают, кто именно принял ту или иную кару: «лихоимец», «чародей», «сребролюбец», «блудник», «тать» и разъясняют суть наказания: «червь неусыпающий», «тьма кромешная», «скрежет зубовный».

Основой для таких изображений служили многочисленные переводные тексты, визионерские истории и поучения — «Видение Козьмы игумена», «Слово Палладия Мниха о Втором Пришествии», «Видение Григория» из Жития Василия Нового и др.: в XVII в. их начинают подробно иллюстрировать, разворачивая длинные циклы миниатюр с «адской» тематикой. В старообрядческих сборниках XVIII-XIX вв. такие рассказы часто следуют друг за другом, и фигуры грешников заполоняют многие десятки страниц.

Загробные казни делятся на несколько типов: пленники ада либо страдают в различных отсеках преисподней, помещенные в огонь, холод, кромешную тьму, либо подвергаются атакам инфернальных созданий — адских червей, змей, птиц и лягушек, либо же их истязают бесы-мучители. При этом огонь или тьма чаще всего служат фоном, который знаменует одновременно само пространство ада и вечную кару грешников. В окружении

169

языков пламени или в зияюшем черном провале могут разворачиваться более изощренные сцены пыток.

Древний мотив симметрии прижизненного греха и посмертного воздаяния был актуален в Средние века и часто определял рассказы о загробных муках. 11а Западе этот принцип действует во множестве визионерских текстов и в изображениях: прелюбодеям отрезают гениталии, фальшивомонетчикам заливают в горло расплавленный свинец, обжоры и пьяницы вынуждены есть и пить без остановки и т.д. В древнерусской иконографии эта модель не была так популярна: чаше всего муки «распределялись» между разными категориями грешников без всякой (или почти без всякой) связи с их прегрешениями. Однако сама идея была знакома многим благодаря переводным визионерским рассказам, начиная с апокрифического «Видения апостола Павла» или «Хождения Богородицы по мукам» (так, апостол Павел увидел грешника, стоящего по колено в огненной реке, в то время как ангел-мучитель вырезал ему огненной бритвой язык: этот человек при жизни был чтецом, учил людей, но сам не соблюдал заповеди).

Самый наглядный и распространенный случай, когда грех на русских иконах и миниатюрах был связан с наказанием — казнь сквернословцев, лгунов, клеветников, лжесвидетелей и прочих людей, повинных в словесных грехах. Их изображали либо подвешенными в аду за язык, либо высовывающими длинные, иногда огромные, до земли, языки изо рта.

В XVII в. количество таких назидательных образов постепенно растет. Мы все чаше видим, что бесы варят пьяниц в огромном котле, змеи и лягушки терзают груди женщин, повинных в убийстве младенцев или в распутстве, а для колдунов отводится особая «пещера» ада, где их мучают змеи.

Популярность таких сюжетов в XVII в. связана не только с тем, что русские миниатюристы стремятся подробно и детально изображать все муки, описанные в текстах, но и с влиянием европейской традиции. Из Речи По- сполитой и с присоединенных украинских земель приходит все больше гравированных изданий и не известных раньше сочинений с демонологической тематикой. Одним из важнейших стало «Великое зерцало» — сборник кратких поучительных историй-exempla («примеров»), перевеленный с польского в конце XVII в. и включавший множество рассказов о посмертной участи грешников. Часто загробные наказания прямолинейно указывают на совершенное преступление — к примеру, здесь говорится о клеветнике, который после смерти был осужден «язык свой ясти»: его язык вырос до земли, и он был вынужден бесконечно жевать и откусывать его, наблюдая, как язык отрастает вновь. Этот рассказ перекочевал во множество лицевых Синодиков.

Образы воздаяния «подобным за подобное» широко распространились в старообрядческих сборниках XVIII в., которые включали многочисленные визионерские истории, в том числе, рассказы из «Великого Зерцала». Так

170

как муки в текстах часто были привязаны к конкретному греху, миниатюры отразили эту связку. В старообрядческих рукописях бесы жарят чревоугодников над огнем, завистливым выкалывают глаза огненным жезлом, немилостивым пронзают сердца, а женщин, которые «заспали» (по небрежности удушили во сне) своих младенцев, заставляют поедать детей. Пожалуй, самая интересная композиция, основанная на принципе параллелизма — «грешница на звере» — иллюстрирует историю из «Великого Зерцала» о загробных наказаниях женщины, утаившей свой грех на предсмертной исповеди: каждая кара привязана здесь к конкретному действию, совершенному ей при жизни (см. главу «Грешница на звере»).

1. Ангел показывает душе человеческой адские муки, помешенные в многочисленные пещеры.

В геенском пламени на звере, в окружении грешников, сидит льявол его руки и ноги скованы а лицо протерто ло лыры кем-то из читателей.

Ич ('инолика XVIII и.

2, 3, 4. Люди, с головой погруженные в пламя Такие миниатюры обычно иллюстрировали либо фрагмент из «Слова Палладия Мниха» о блудниках, прелюбодеях и «сквернителях телес», страдающих в огненной реке, либо сиену из «Великого зерцала», где рассказано о том, как монах Иоанн, странствующий в видении по загробному миру, увидел огонь «без меры смрадный» гигантской волной он поднялся из глубин ада, унося бесчисленные человеческие души: показавшись на мгновение визионеру, они вновь исчезли в огненной пучине.

Из аарообрялческих рукописей XVIII-XIX вв.

5-8. Грешники в огне: мука отступников, идолопоклонников, разбойников и блудников. Из старообрялческого Цветника начала XX в.

9-11. Пьяницы кипят в смоле огненной. Эта мука часто фигурирует на изображениях преисподней и входит в круг инфернальных мотивов славянского фольклора: на том свете грешники буду| «в огне гореть» и «в смоле кипеть».

Из старообрялческих Сборников XIX-XX вв.

174

^к^<мн>сцм uJnfl'z"(орсыпаю

12. «Сия мука чародеемь». В «Слове Палладия Мниха» упоминается, что чародеи будут отправлены в смрадное место, полное змей.

Из ( ггарообрялчес кого Цветника нач. XX в.

13. «Чародеи отъилутъ в смрад золь, идеж змий множество, и зело ядушихь».

Из старообрялческого Цветника нач. XX в.

14. «Чародеи. Тьма кромешная».

Фрагмент иконы «Страшный сул» конна XVI в.

15. «Сребролюбцы отидуть в червь неоусыпаюший».

Из старообрялческого Цветника нач. XX в.

16. «Чародеи отидут в смрад зол, и деже змии множество и зело ядушыхь»; «Сребролюбцы отидут в червь неоусыпаюший».

Из старообрялческого Сборника первой половины XVIII в.

17. Казни грешников в отсеках преисподней: чародеев мучают змеи, сребролюбцев — червь, немилостивые страдают в холоде, убийцы в огне, пьяницы кипят в смоле, «плясиы и свирельницы» горят в пламени.

Из Цветника XVIII в.

i fW)J=rць!

ч4род£Н

177

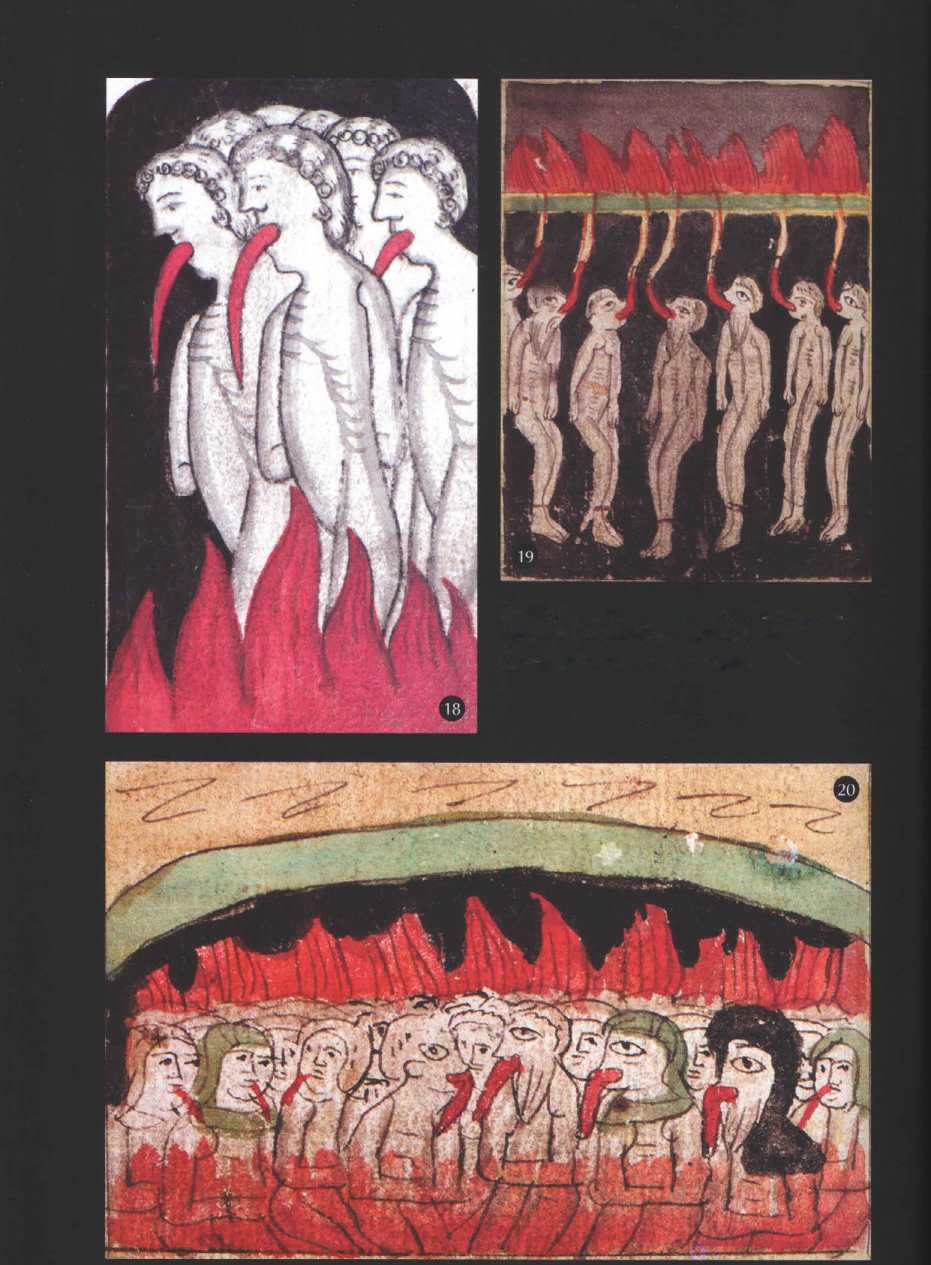

18-20. Люди, наказанные за словесные грехи, мучаются в пламени с высунутыми языками.

И} сгарообрялчсских Цветников XVIII в.

178

21.«Злоязычник» в аду жует свой огромный язык. В правом верхнем углу миниатюры в символической рамке изображен визионер. Притча из «Великого Зериала».

Из старообряйческого С и ноли ка XVIII в.

179

22.Мука вдовам, которые осквернили тело23. Мука женщинам, которые «заключали» детей во

блудом, душу пьянством и губили своих детей,чреве у себя и у других девушек (предохранялись во

делая аборты, — их терзают скорпионы ивремя секса): их вечно будут обвивать змеи,

лягушки.

24. Казни содомитов — мужчин, которые творили блуд со зверями и птицами, занимались мужеложеством или анальным сексом: они повешены за пуп, их гложут черви.

26.Мука за обьеление: сверху девушка ест яблоко (прижизненный грех чревоугодия), внизу (загробная кара) два беса в паст ада жаря г ее на вертеле, стегая прутьями, а третий разводит мехами огонь. Женшина испражняется, как будто извергая из себя все, сьеденное при жизни. Надпись в центре: «Где пространное питание?».

Из старообрялческого Сборника XVIII в.

25. Мука женщинам, не сохранившим девство до брака. Их подвешиваю! железными крюками за пуп, а птицы терзают их плоть.

Миниатюры из Си ноли ка XVII в.

180

27.Мука гордых; сдаволюбиев; сластолюбцев; чревобесников.

28.Мука осужлаюших друга; смехотворцев и глумесловиев; «сваждаюших друг друга в который свар»; иноков, не хранящих обета.

30.Мука мужсложников; разбойников; судей неправедных; священников, небрегущих стадо свое.

Миниатюры из старообрялческого Сборника XIX в.

29.Мука инокинь невоздержанных; пьяниц; злопомнителей; прелюбодеев.

34. «Разбойницы пойдут в грозу ниесповедимую и тму кромешную, яже николи же престанеть».

35. «Немилосердии и немилос тивии отидуть в мраз студень ледь многь зело».

Миниатюры из старообрялческою Цветника начала XX в.

36. Мука блудников, чародеев и идолослужителей, ростовщиков и сребролюбцев, жен-блуднии. Фрагмент иконы «Страшный сул» серелины XVIII в.

184

40. История из «Великого Зериала»: грешники в аду забрасывают камнями нерадивого священника, который был их духовным отиом, но не заботился об их спасении.

Из старообрялческого Цветника XVIII в.

186

ДЕМОНЫ-МУЧИТЕЛИ

«Аемонъ же, во огни огнем дыша, зелнейши палитъ нечистыя».

Подпись к миниатюре XVIII в.

Сцены адских мук, при всем их разнообразии, подразделяются на две группы: на одних изображениях грешники отданы во власть «стихий» ада (пламени, тьмы, холода), на других — преисподняя предстает как пыточная камера, где узников истязают адские звери и демоны-палачи.

На древнерусских иконах, фресках и миниатюрах с изображениями загробных мук бесы хватают людей длинными крюками и тащат в геенну, варят в котлах, связывают цепями, жарят на огне, бьют дубинами, пилят огромной пилой и т.д. Количество таких образов возрастало на обшей волне «экспансии демонического» в XVI-XVII вв. Подписи иногда комментируют действия адских палачей: например, толковые Подлинники (руководства для иконописцев) предписывали изображать, как «дьяволы» ведут связанных грешников в огонь, «а иные бьютъ ихъ молотами», а надпись на иконе Страшного суда (конец XVII в.) из Александровской слободы обещает гордым и надменным «жестокое биение» от лютых бесов.

Если в раннем Средневековье функцию адских сторожей и мучителей чаше приписывали грозным ангелам, то впоследствии эта роль прочно закрепилась за падшими духами. Считалось, что до Второго Пришествия демоны не только искушают людей, но и карают грешников в аду. Душа, которая не прошла испытания на воздушных мытарствах, до Страшного суда попадает во власть бесов: «сринуть ю долу биюще неми- лостивно, и в мрачных аду затвореть ю, до обшаго воскресе- ниа». На средневековом Западе Люцифера часто изображали скованным в преисподней (он превратился в узника после того, как воскресший Христос спустился во ад, освободил и вывел оттуда ветхозаветных праведников): дьявол мучается сам, но одновременно мучает (пожирает) грешников. Вокруг

187

него ничем не связанные демоны истязают души нечестивцев. Точно так же в русской иконографии дьявола изображали скованным, в позе царя преисподней, а бесов — как палачей грешных душ.

Иногда образы грозных ангелов и бесов-мучителей дополняли друг друга. Так, по одному из рассказов Киево-Печерского патерика, грешник был предан немилостивому ангелу и многим демонам. Этот фрагмент красочно проиллюстрирован в киевском печатном издании Патерика 1661 г.: стоящий сверху ангел бьет инока копьем в голову, а бесы хватают и терзают его тело.

Истории, которые подробно рассказывали о «палаческих» функциях демонов, были чрезвычайно популярны на Западе, тогда как на христианском Востоке господствовала идея о немощи дьявола и его слуг, и такое возвеличивание фигуры Люцифера считалось скорее неверным, балансирующим на грани ереси. Переводные рассказы о бесах-мучителях могли вызывать осуждение русских богословов. Тем не менее, устрашающие образы чертей, орудующих в преисподней, быстро распространялись на русских иконах, фресках и особенно миниатюрах XVII в. Такие изображения редко сопровождаются текстом, в котором упоминались бы духи-мучители: чаще всего они иллюстрируют фрагменты, никак не связанные с бесами — воздыхания грешной души о своей неправедной жизни, описания адского пламени и т.п. Причудливые демоны появлялись на страницах рукописей по воле самих художников: конструируя назидательные образы, те стремились поразить читателя и вселить в него благочестивый страх.

1.Бес со второй мордой на животе мучает (насилует) привязанного в огне к столбу грешника.

Из щарообрялческого сборник,!, XIX в.

2.Мука упрямым: бес перерезает грешника (причем лержит его так, что тело жертвы фактически образует его фаллос, — этот мотив перекликается с изображениями, где у демона в паху появляется вторая морла с носом-фаллосом).

Из старообрялческого сборника, XIX в.

3.Эпизод из Жития Василия Нового: ангелы повергают грешников в огненное озеро.

Из старообрялческого сборника, XIX в.

4.Мука за сребролюбие, немилосердие и скупость.

Из старообрялческого сборника, XVIII в.

5-7. Эпизод из видения Иоанна, входившего в «Великое Зерцало»: инок увидел, что дьявол снимает с человека кожу, мажет его солью и жарит над огнем, «яко свинью» (при жизни грешник был немилостивым властелином).

Из старообрялческих рукописей, XIX-XX в.

8, 9. Огненные свиньи и бесы, вооруженные дубинками, мучаю! в аду i решных монахов (эпизод из видения инока Иоанна).

Фрагменты миниатюр-вклеек из старообрялческих рукописей, XIX в.

10. Oi ромные демоны несут душу грешника в пасть ала и по пути бьют ее дубиной.

Из Жития Василия 11ового, XVIII в.

11, 12. Бесы гонят грешников в огонь и бьют их огненными дубинами (эпизод из видения инока Иоанна).

Фрагменты миниатюр-вклеек из старообрялческих рукописей, XIX в.

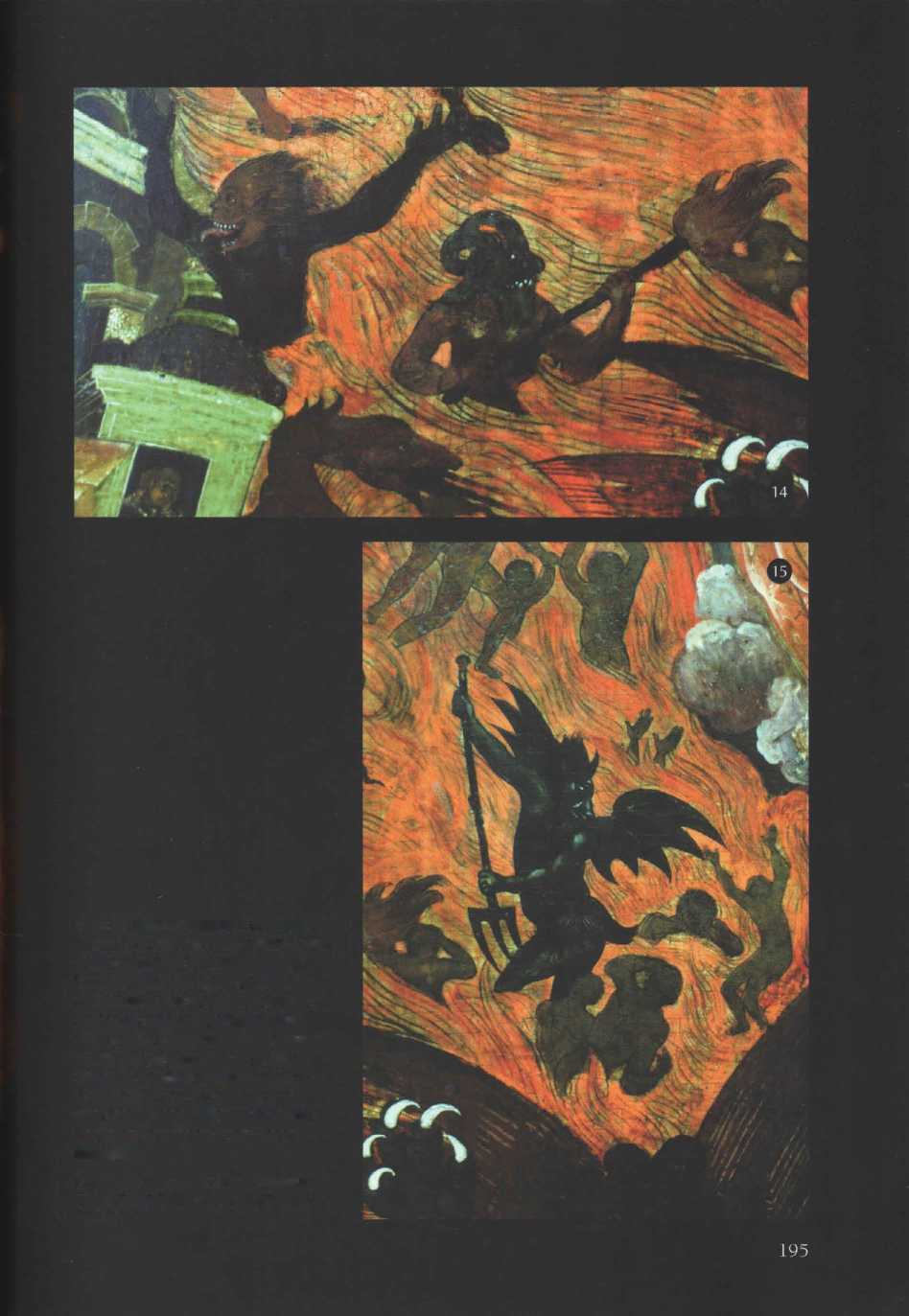

13-15. Бесы-мучители с уникальной иконы Страшного суда конца XVII в., написанной на западный манер. Обнаженные фигуры грешников извиваются в огне и попадают на вилы или в пасть причудливым монстрам. Слева грешника ухватили сразу три разноцветных лемона. Надпись рядом гласит: «Гордымь и над иными возносящимся от техь лютых зверообразных бесов свирепое влечение и жестокое биение».

Страшный сул, коней XVII в., икона из музея-заповелника «Алексанлровская слобола».

16-19. Бесы мучают грешников, прикованных к огромному огненному колесу. В видении Иоанна рассказано, что адское колесо врашается стремительно и с великим шумом, к нему привязаны вероотступники и главный из них — предатель Христа Иуда Искариот, которого яростно бьют и лемоны, и другие грешники.

Из старообрялческих рукописей XIX — начала XX в.

ГРЕШНИКИ КАК ЛЕМОНЫ: ВИЗУАЛЬНАЯ ДЕМОНИЗАЦИЯ

«Быте же видения ихъ сатанинъская, лица змиеобразна, от оустъ ихъ черви исхождаху». Житие Василия Нового

На многих позлнесредневековых миниатюрах узники ада, подвешенные за ребра или языки, кипящие в пламени или стоящие в кромешной тьме, выглядят особенно устрашающе: в их широко открытых ртах видны огромные зубы, похожие на клыки. Так изображали «скрежет зубовный» — эта евангельская метафора, описывающая горькую участь грешников на том свете, была переосмыслена средневековыми авторами и иконописцами как особая адская кара. Иногда грешников в преисподней представляли со вздыбленными волосами, выпученными глазами и огромными, как у бесов, красными языками. Пленники ада становятся похожи на его «обитателей» — демонов.

Эта идея бытует не только в иконографии: о превращении грешников в бесоподобных тварей говорят и некоторые популярные на Руси тексты, например, «Видение Григория» из Жития Василия Нового. По словам визионера, перед которым предстало зрелише Страшного суда, еретики-ариане воскреснут со «змиеобразными лицами», а от их уст будут исходить черви; «жиды»-иудеи станут похожими на диких зверей: «языки ихъ вне висяху, яко бешеным псомъ, ноги искривлены имуще, в кожи осли обличены». В XVII—XVIII вв. «жидов» в аду часто изображали именно так: волосатыми, с кривыми ногами. Звериные черты — печать греха, знак того, что человек утратил образ Божий и стал безобразным, как завладевшие его душой бесы.

В старообрядческих рукописях XVIII — начала XX в. можно увидеть самые необычные фигуры грешников. Они встречаются в циклах огромных (в лист) миниатюр, на которых осужденные горят в аду. У некоторых из них — собачьи и звериные головы, у других — вытянутые до плеч уши, у третьих — выпученные ноздри на «коровьих» головах. Авторами многих

197

миниатюр были крестьяне, не имевшие хорошей иконописной школы: их образы «лубочны», наивны, а многие цветовые и пластические приемы напоминают архаическую иконографию (от эфиопских миниатюр до живописи американских индейцев). В результате причудливые фигуры бесов и бесоподобных грешников превращаются в своеобразные «адские диковины», способные не только устрашать, но и удивлять.

Арий (умер в 336 г.) и его сподвижники на Страшном суде: в «Видении Григория» сказано, что эти еретики приобретут «сатанинское видение» (обдик) — демонстрируя это, автор миниатюры наделил ариан «собачьими» головами и вздыбленными бесовскими волосами.

Из Жития Василия Нового, XVIII в.

Слова Христа изображены в виде строки, исходящей от Его уст: «Како ты мое Божество во тварь сведе». Это обвинение арианам, которые полагали, что Бог-Сын, Христос, был не одной из предвечных ипостасей Святой Троицы, а лишь творением Бога-Отиа.

О

Арий и «соборь его»: фигуры (лица, руки и ноги) еретиков выкрашены в серый цвет. Это один из частых маркеров демонического, наравне со вздыбленными волосами грешников.

©

Из уст ариан вылетают черви. Как сказано в «Видении Григория», это знак ереси, которую они проповедовали при жизни.

«Аггели возложиша зелеза тяжкие» — ангелы сковывают шею еретика цепью. Такая же цепь внизу охватывает фигуры бесов.

©

©

Сатана и демоны в геенне — их хохлы перекликаются с языками пламени и с торчашими волосами ариан. Клыки во рту — скрежет зубовный, знак мучений. В отличие от ариан, у бесов человеческие лица: понять, что это не люди, а падшие ангелы, можно только благодаря крылу у крайней правой фигуры.

©

lUQSQfl

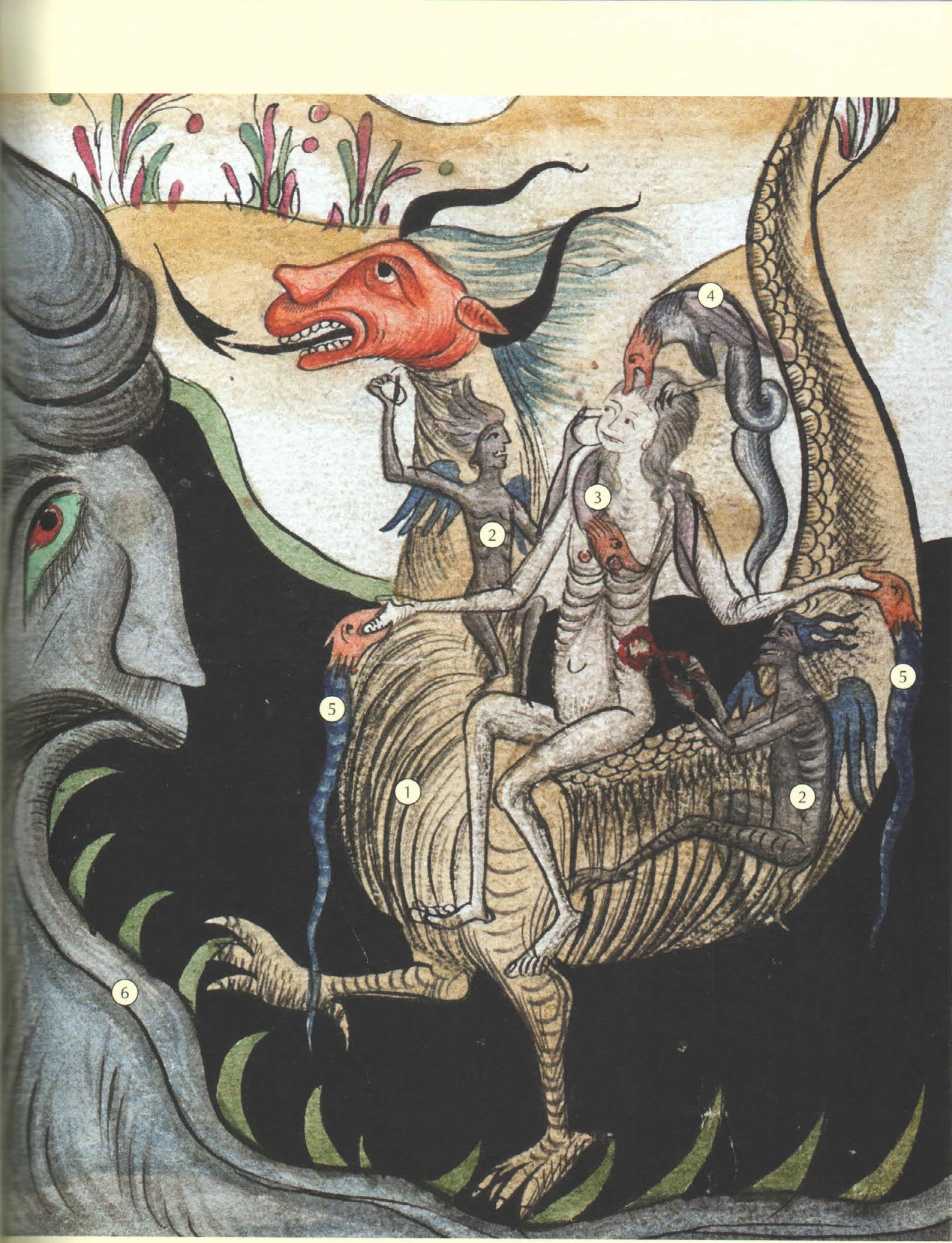

CruT

intj-bj vmliVt 1.Арий и его собор: серые звероподобные грешники со вздыбленными волосами. Обратная перспектива выражается здесь в «наивно»-перевернугом расположении фигур: ангелы, летяшие от Христа и бьющие копьями скованных еретиков, нарисованы вверх ногами, что лемонстрирует их движение сверху вниз. Из старообрялческой рукописи, XIX в. Ш& 2.«Оубиииы человечссгии отидуть в скрежет зубныи». Скованные грешники скалят зубы. Из старообрялческого Цветника начала XX в. 3.Ангел гонит грешников в геенну; внизу — клейма с адскими муками. Все бегущие и стояшие в огне фигуры наделены высокими хохлами. Из старообрялческого сборника, XVIII в. 4. Скрежет зубовный: у грешников широко раскрыты рты и обнажены острые клыки. Из сборника «Муки аловы», XVIII в. 5. «Воетрясутся грешницы всеми телами своими, и власы на главах их восстанут...» (из «Слова Палладия Мниха о Втором пришествии и Страшном суле»). Рялы грешников с поднятыми волосами: нагота, серый цвет и вздыбленные прически роднят их с бесами византийско-русской иконографии. Из сборника «Страсти Христовы», XVIII в. 6.Игра форм: высунутые красные языки и хохлы страшных узников ала перекликаются с языками огня, бушующего в верхней части миниатюры. Из старообрялческого Сборника, XVIII в. 7.Грешники со вздыбленными волосами в отчаянии прижимают руки к липам. Из старообрялческого Цветника, XVIII в. 8.Грешники с лицами «мерзкими и темными», «как у саганы» из апокалиптического «Видения Григория». Из старообрялческого Цветника, XIX в. ИУДА: СЫН ПОГИБЕЛИ «И узрехъ в реце оной диявола, мучима со Июдою». Слово о некоем муже именем Тимофей На бесчисленных изображениях преисподней, где мы видим ее повелителя — сатану, у него на коленях (т.е. в «лоне» — in sinu diaboli) сидит маленький человечек. Это Иуда Искариот, который в Евангелии от Иоанна называется «сыном погибели» (Ин. 17:12). Сам этот мотив, подчеркивающий «родство» между дьяволом и апостолом-предателем, известен в византийской иконографии Страшного суда, по крайней мере, с X в. Изображение апостола-отступника в лоне дьявола перекликается с изображениями праотца Авраама, держащего на коленях или за пазухой души праведников («Лоно Авраамово»), и с различными образами Богородицы, держащей на коленях младенца Христа. Часто — хотя далеко не всегда — Иуда сжимает в руках мешочек, напоминающий завязанный узлом платок, — это кошель с тридцатью сребрениками, которые он получил от иудейских первосвященников за предательство своего Учителя (Мф. 26:14- 15; Мк. 14:10-11; Лк. 22:3-5). Хотя по свидетельству Евангелия от Матфея (27: 3-5), Иуда, прежде чем удавиться, возвратил кровавые деньги, и в момент самоубийства их с ним уже не было, кошель превратился в знак его преступления, почти в его личный «герб», с которым его изображали и в миг смерти, и в преисподней. В средневековой традиции Иуда, наряду с первым убийцей Каином, превращается в абсолютного грешника. Его фигура воплощает не только предательство, измену и коварство, но и сребролюбие и все грехи, связанные с неправедным стяжанием. По свидетельству Евангелия от Иоанна (12: 6), он был вором и всегда носил с собой денежный ящик, куда складывал то, что жертвовали апостолам. Евангелисты Матфей (26: 14-15) и Марк (14: 10-11) говорят, что Иуда предал Христа из алчности. Лука (22:3) 203 и Иоанн (13: 27) приписывают предательский замысел прямому научению сатаны. Кроме того, Иуда воплощает отчаяние, ведь, согрешив, он не молил о прощении, а покончил с собой. Русский паломник Антоний Новгородской, побывавший в 1200 г. в Константинополе, упоминает, что рядом с алтарем храма Святой Софии висели тридцать царских венцов (в разные века их жертвовали храму византийские императоры), по числу сребреников, за которые Иуда продал Спасителя: они должны были напоминать христианам о грехе предателя и беречь их от «Июдинаго злаго и неправеднаго сребролюбьства». Луша Иуды, сидящего на коленях у сатаны, обычно изображается, как было принято представлять души усопших, в облике безбородого юноши или почти ребенка. В его чертах — если забыть, что он сидит посреди преисподней на коленях у дьявола, — почти никогда нет ничего демонического. Лишь изредка его, словно бесов и его «отца»-сатану, изображают со вздыбленными волосами, выкрашивают в красно-огненный цвет или дают ему в руки не белый, а красный (цвет крови и цвет огня) мешок. В поздних старообрядческих рукописях он порой предстает не как юноша, а как бородатый мужик, похожий на других, не столь именитых, грешников, изображенных на других листах. Поза Иуды обычно копирует позу дьявола: он развернут фронтально и смотрит прямо на зрителя (хотя есть примеры, где он изображен в профиль). Иногда его руки бывают скованы за спиной, как у дьявола, или сложены на груди в позе страха. На иконах Сошествия во ад он порой вздевает руки наверх, в сторону фигуры Христа, попирающего врата ала. Некоторые исследователи предполагали (хотя не очень убедительно), что в ранних западных и византийских композициях Страшного суда на колени дьявола могли помещать не только Иуду, но и Антихриста. Однако на русских иконах и миниатюрах фигурирует только Иуда: мы часто видим рядом с ним подпись (или же весь мотив прокомментирован в тексте), а в славянском фольклоре широко распространен сюжет о том, что Иуда, «любимый сын» дьявола, сидит у него на коленях, и туда же попадают все самоубийцы. 1.Иуда Искариот с денежным мешком в руке. Иллюстрация к Пс. 35:2: «Нечестие беззаконного говорит в сердие моем: нет страха Божия пред глазами его». Из Хлуловской пгалтири. Византия, IX н. 2.Сатана с Иулой посреди геенны огненной. У обоих руки связаны за спиной. Фрагмент иконы «Страшный сул», серелина XVI в. 3.На некоторых композициях место дьявольской «двоицы» (Иуда в лоне у сазаны) занимает «троица»: Иуда сидит в лоне у сатаны, который расположился на коленях у красного великана, олицетворяющего ал. Фрагмент иконы «Воскресение - Сошествие во ал». ЩЦ ч 4, 5. В старообрядческой иконографии появляются изображения, целиком посвяшенные загробной участи Иуды. На лвух миниатюрах из «Цветника» 1780-х гг. с Северной Двины, иллюсчрируюших «Сказание Иеронима об Иуде Искариоте» и «Слово о Иуде апостоле, предавшем Христа», мы видим Иуду, который скрежешет зубами в аду, и традиционную сиену, где апостол-предатель восседает на коленях у своего «отпа«-дьявола. Из старообрялческот ивегники, 1780-е гг. ВИДЕНИЯ АДА: ГРЕШНИЦА НА ЗВЕРЕ «.. .Узре перед собою матерь свою, на вселютом и злобном змии седящю и ездющю, иже из челюстей его пламень жупелъный исходит...» Великое зерцало На фресках многих храмов (например, в росписях церкви Иоанна Предтечи в Ярославле), на страницах старообрядческих рукописей и лубочных картинках XVII-XX вв. мы часто видим нагую женщину, сидящую верхом на чудовищном звере. Сцена разворачивается в темной пещере или в море адского пламени. Груди несчастной терзают змеи, а руки грызут псы. Сверху на нее в ужасе смотрит монах. Это иллюстрация к истории «О некоем священноиноке, иже о матери своей моляся, и какова ему показася за преизлишнее телесное украшение», рассказанной в «Великом зерцале» — популярнейшем сборнике дидактических «примеров», который во второй половине XVII в. был переведен с польского языка. Сама чудовищная сцена — это видение, явленное некоему иеромонаху в ответ на молитвы открыть ему загробную участь его матери. Мораль истории проста: она изобличает женское сластолюбие и греховную привязанность к благам мира сего, которые ведут прямиком в ад. Сама пытка грешницы устроена как инфернальная мистерия, и несчастная подробно описывает сыну, что «знаменуют» ее муки: почему она сидит на огнедышащем звере, за что два демона избивают ее огненными трезубцами, почему ее ноги связаны, что за змей обвился вокруг ее шеи, за что ящерицы высасывают ей мозг, почему на ее пальцах огненные перстни и т.д. Каждый элемент пытки символически указывает на тот орган или часть тела, которым она согрешила или получила греховное удовольствие. Этот сюжет бытует во множестве вариаций, отличающихся друг от друга в деталях преступления и символике наказания грешницы. Например, история о некой девице, которая утаила от духовного отца блудный грех и после смерти тоже явилась ему на чудовищном звере, не только изобличает сладострастие, но и подчеркивает силу полной и искренней исповеди. Есть еще вариант, где главная героиня не духовная, а родная дочь визионера. Он считал ее праведной постницей. Однако 208 1.Демон с выпученным животом и жабой, стоящий напротив персонификаиии распутства (Luxuria), которую за грули кусают змеи (связка между змеями и сексуальными грехами фигурируем уже в «Видении апостола Павла», созданном в IV в.). Рельеф южного портала церкви Сен-Пьер в Муассаке (Франция), 1120-1135 гг. 2.Сирена с двумя рыбьими хвостами. В романской скульптуре это существо однозначно связано с сексуальной энергией. Морская раковина одновременно закрывает и подчеркивает ее половые органы. Предполагают, что изображения или символы женского лона выполняли защитную функцию, отгоняя злые силы. Однако здесь сирена скорее символизирует грех распутства и сексуальные искушения. Как и на изображениях Luxuria, в ее груди впиваются две змеи. Капитель на северном портале собора Сео-ле-Уржеля (Испания), XII в. 209 когда она скончалась, ему открылась страшная правда: оказалось, что она умерла в блуде, да еще убивала зачатых во грехе младенцев. За это она была приговорена вечно кататься на огненной колеснице, которой заправляли два демона. На ее голове была надета раскаленная сковорода, а в руках она держала сосуд с кипящей смолой, сзади еще один бес раздувал огонь, а змей пожирал ее чрево. Во многих старообрядческих рукописях все эти истории с иллюстрациями следуют друг за другом, создавая длинные циклы с «вилами» преисподней и истязаемого женского тела. Чтобы зримо показать грехи плоти и вызвать к ним отвращение, авторы миниатюр и лубочных картинок следуют за логикой текста и фокусируют внимание зрителей на греховной наготе. Сами муки грешниц сложены из элементов, давно известных в средневековой иконографии. На иконах Страшного суда блудниц, прелюбодеек, женщин, убивших плод в утробе, или детоубийц, т.е. всех, чьи грехи лежали в сексуальной плоскости или были связаны с деторождением, за груди кусали змеи или скорпионы. Это древний мотив, который мы встретим, например, еще в западной романской иконографии XII в. На известном рельефе в церкви Сен-Пьер в Муассаке (Франция) змеи впиваются в груди женской фигуры, олицетворяющей распутство. Изображение мук ада оставляло иконописцам и авторам миниатюр гораздо больший простор для фантазии, чем сакральные персонажи и сюжеты. Зверь, на котором восседают грешницы, напоминает то змея или дракона, то огненного льва (точно так же изменчивы змеи или звери, на которых восседает сатана — повелитель преисподней). Грешница на звере. Миниатюра из старообрялческого сборника, вторая четверть XIX в. Зверь. Престолом грешницы служит змей, символизирующий ее плотские вожделения. Вся мизансцена напоминает изображения Вавилонской блудницы на звере (Откр. 17: 1-18), которую мы видим на иллюстрациях к Апокалипсису (правда там зверь имеет семь голов и десять рогов). При этом Вавилонская блудница предстает в момент торжества (зверь- дьявол служит ей престолом), а для грешницы зверь — орудие мучения. Бесы. Один из бесов «дан» ей за то, что она докучала своему мужу, требуя or него все новых одежд и украшений, а второй — за то, что она подучала на это и других жен.

©

Змей, обвившийся вокруг ее шеи и вцепившийся в ее грудь, напоминает о том, что она украшала свою шею ожерельями и позволяла мужчинам ласкать себя за «перси». В древнерусской иконографии змеи, кусаюшие женшину за грудь, — устойчивое наказание прелюбодейкам и детоубийцам._

—©

Ящерица, высасывающая ее мозг, — наказание за то, что она любила украшения, и за пьянство.

@

Змеи, вцепившиеся в ее руки, напоминают о ее греховной привязанности к перстням.

©

Колоссальная пасть, в которой стоит зверь с грешницей, — персонификация преисподней, указание на место, куда она попала после смерти.

©

210

3, 4. В глазах грешницы копошатся скорпионы — это кара за похотливые взгляды, а ее голову облепили змеи: сплетение их длинных зеленых тел похоже на диковинную прическу. Голова, увенчанная змеями, — частый атрибут хтонических чудовиш. Это образ был известен в античной мифологии (Горгона, Тифон) и оттуда перекочевал в христианскую иконографию, став одним из источников бесовских причесок. Демонов изображали иногда не со вздыбленными волосами, а с языками пламени или с извивающимися змеями на голове. Правда, у мифологических персонажей и у демонов змеи растут из головы, а на изображениях грешницы — впиваются ей в голову, мучая ее и одновременно уподобляя бесам.

Из старообрялчсского Сборника, вторая четверть XIX в.

5.Видение отца о загробной участи лочери- прелюбодейки. Демон на огненной колеснице везет грешницу прямиком в гигантскую пасть ада.

Из старообрялческого Сборника, вторая четверть XIX в.

6-9. Грешницы на звере. На последней миниатюре голова змея, на котором она сидит, расположена прямо у нее на животе. Это явная перекличка с известным средневековым мотивом — изображением лемона со второй личиной посреди живота или в паху. Грешница вновь уподобляется бесам.

Мишин юры Hi старопбрялческих рукописей, A'VIII-XIX вв.

213

ВИДЕНИЯ АДА: «ДРЕВО ГРЕХА»

«Виде тамо во огни человека...» Волоколамский патерик

В адском огне лежит огромный человек, из его живота вырастает высокое раскидистое лерево, и на каждой его ветке, в разных положениях и позах, висят люди. Устрашающая миниатюра занимает весь лист. Такой образ встречается во многих рукописях конца XVII-XVIII вв.: он ролился из популярного у старообрядцев виления, описанного в «Великом Зерцале», — визионер увидел в преисподней ростовшика («лихоимца»), страдающего вместе со своими друзьями и сродниками, причем грешники образовали целое адское древо, которое росло из их «отца».

У сюжета о великом грешнике, который мучается под землей со своими потомками, есть фольклорные корни (вспомним легенду, описанную Н.В. Гоголем в «Страшной мести»). Сама же миниатюра построена по известной средневековой модели. Ее ближайший аналог — «Древо Иессеево», родословная Иисуса Христа, композиция, основанная на цитате из книги пророка Исайи: «И произойдет отрасль от корня Иессеева и ветвь произрастет от корня его» (Ис. 11:1). Она выглядит как огромное древо, произрастающее вверх от лежащего Иессея — на ветвях изображены его потомки: цари Давид, Соломон и другие предки Иисуса, а наверху восседает сам Спаситель. По той же модели в 1658 г. Симон Ушаков создал икону «Древо Московского государства» (Похвала Богоматери Владимирской) — Иван Калита и митрополит Петр поливают огромное дерево, на ветвях которого изображены святые (князья, митрополиты, иноки, юродивые), связанные с московским двором и государевым родом, а также цари Федор Иоаннович (1584-1598) и Михаил Федорович (1613-1645).

«Древо греха» — не единственный случай, когда «адский» сюжет на миниатюрах копирует «сакральные» иконографические модели, превращаясь в инверсию Небесного царства. По том же принципу построена и «сатанинская троица» (Иуда на коленях у дьявола, си-

214

дяшего на коленях у Ада), повторяющая «Ветхозаветную Троицу» и отчасти «Лоно Авраамово» (праведники за пазухой у праотца Авраама).

Интересно, что в старообрядческих рукописях есть сюжет, который перекликается с обеими композициями. Это изображение «отца грехов». На престоле восседает крупный демон: он держит на коленях беса со вздыбленными волосами, похожими на львиную гриву, а вокруг, образуя пирамиду, стоят другие бесы. Все они подписаны именами разных грехов: корысть, блуд, сребролюбие... Прямой источник такого образа — дьявол, восседающий в геенне, окруженный бесами, с Иудой на коленях (вместо Иуды на старообрядческих миниатюрах в «лоно» к дьяволу порой попадают и рядовые грешники — в одной рукописи XIX в. «недра» сатаны оказываются местом мучений идолопоклонников).

Однако композиция с «отцом грехов» могла изображаться и по-другому — в виде дерева, перекликающегося с адским «древом греха». В этом случае бесы не стоят за спиной дьявола, а располагаются на ветвях дерева, которое вырастает из сидящего на престоле сатаны

1.«Древо греха»: на ветвях, в языках адского пламени, мучаются друзья и родственники ростовшика. Все они вися i в разных позах: один подвешен за язык, другой за волосы, кто-то за руку, ногу, шею или на железном крюке, пролетом сквозь ребра.

Из старообрялческого Цветника, начало XX в.

216

2. Ростовшик в огне и древо, похожее на растение из древнерусского лицевого Травника.

Из старообрялческою Сборника, XIX п.

3. «Отеи греха»: бородатый сатана на престоле держи! на коленях 1лавный грех — блуд, а вокруг толпятся бесы, подписанные (слева направо): миролюбие, многословие, дерзновение, смех, непослушание, обьедение, нечувствие, пленение, волхование, пролерзание, леность молитвы и осквернение.

Из старообрялческою Сборника, XIX в.

4.Бородатый «отеи греха» в окружении дем( Некоторые из них выглядят как женшины, другие — как мужчины, третьи — как бесы с высокими хохлами.

Из старообрялческого Сборника, XIX в.

5.Бесовское древо: на престоле восседает сатана с огромным бородатым липом на животе, а на ветвях дерева расселось множество бесов.

Из Сборника, XIX в.

МЕЖДУ РАЕМ И АДОМ: МИЛОСТИВЫЙ БДУДНИК

«От муки есий избавленъ, а скверный рад блуда блаженнаго раю лишенъ еси».

Слово о некоем блуднике, иже милостыню творяьие, а блуда не остася

На русских иконах Страшного суда между раем и алом стоит прикованный к столбу человек. Это «блудник, иже милостыню творяше, а блуда не остася». Он не может войти в рай из-за того, что до самой смерти прелюбодействовал, но избавлен от самых тяжких мук ада благодаря тому, что щедро подавал нищим и опекал сирот. Милостивый блудник печально взирает на райские кущи, которых навсегда лишен. Византийская история, из которой русские иконописцы взяли этого персонажа, входила во многие древнерусские четьи сборники (как «Изма- рагд» или «Пролог») и даже в такие исторические компиляции, как «Хронограф 1512 г.».

Православное богословие, в отличие от католического, не признавало существования «третьего» места загробного мира — чистилища или каких-либо промежуточных отсеков между адом и раем. По православным воззрениям, душа умершего в течение 40 дней после расставания с телом проходит испытания мытарств, а потом отправляется в рай или в ад, где ожидает воскресения из мертвых, когда души, воссоединившись с телами, получат окончательное воздаяние на Страшном суде. Праведники навсегда отправятся в Царствие небесное, а грешники — в геенну огненную (хотя считается, что молитва об усопших и милость Судии могут изменить в лучшую сторону участь людей, попавших в ад, этот вопрос детально не прорабатывался).

Однако на практике в древнерусских текстах и иконографии встречаются сюжеты, которые предполагают, что мир иной состоит не только из рая и ада, и между ними существуют промежуточные места или, скорее, состояния. Православные богословы (опять же в отличие от их католических коллег) не слишком интересовались тонкостями географии того света. Однако воз-

219

w%.

можность «неординарных» наказаний свидетельствовала о непостижимой милости Господа, и ее нельзя было исключить.

В 1530-1540-е гг. в Иосифо-Волоколамском монастыре был записан текст видения некоей инокини, случившегося во время мора 1427 г. Она временно умерла и, вернувшись в сознание, рассказала, что побывала в раю, где видела великого князя московского Ивана Калиту (попавшего туда за щедрость к нищим), и в аду, где мучился великий князь литовский Витовт. Но еше по пути в ад она увидела пса, лежащего на одре и покрытого собольей шубой. Ее проводник-ангел объяснил ей, что этот пес — милостивый и добродетельный агарянин (т.е. мусульманин). В награду за его милосердие он избавлен от мук, но поскольку он не был крешен и не исповедовал христианство, то недостоин войти в рай. Господь показал его визионерке в облике пса, чтобы продемонстрировать его «зловерие», а богатая шуба символизировала щедрость его милостыни. Составитель видения подчеркивает, что на том свете души «неверных» не будут похожи на псов, и никто не будет одевать их в шубы — эти детали не реальность, а лишь образы, приоткрывающие завесу над непостижимым инобытием (Псевдо-Дионисий Ареопагит, творивший в V-VI вв., называл такие образы «неподобными подобиями»). Однако важно то, что добродетельный агарянин, как и милостивый блудник на иконах, находится не в раю и не в аду, а между ними.

1.Милостивый блудник, прикованный к столбу. Справа от него (т.е. слева от Христа-Сулии, которой служит «точкой отсчета» для всей топографии иконы) расположена геенна огненная с клеймами ала Слева (т.е. справа от Судии) - шествие праведников и райский сад с «благоразумным разбойником» (Лк. 23: 40-43) и праотцами Авраамом, Исааком и Иаковом, прижимаюшими души умерших.

Фрагмент иконы «Страшный сул», XVI в.

2. Ангел указывает милостивому блуднику в сторону рая, которою он лишен в наказание за страсть к любовным утехам.

Фрагмент иконы «Сiратный гул», коней XVI в.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ