Сказка о пеньке и грибке-трутовичке

Комар был кровно заинтересован в приезде гостей…

По моим наблюдениям, сейчас на кубанских дачах больше половины вишен, черешен, абрикосов и практически все сливы и персики заражены гнилью древесины — трутовым грибком. Его излюбленная пища — косточковые. Много трутовиков и в Сибири, но там их сдерживает холод и короткое лето. А на Кубани они как насморк. Таков наш климат. «Живые деревья в садах покрываются гусеницей, мхом, грибовидными наростами и язвами, истощающими их обильные соки, а в сердцевине поражаются чахоточной трухлостью. К этим явлениям присоединяются частые туманы и весьма обильные росы», — пишет в 1858 году историограф Кубани И. Д. Попка.

Трутовик — пожиратель мёртвой древесины. Сначала он её отравляет, потом ест. По сути, тот же опёнок, но несъедобный. Проникает через гниющие пеньки, оставшиеся после обрезки, через рваные, ломаные, долго не сохнущие после дождя раны. Увидев его ухообразные плодовые тела (рис. 19, фото 9), не думайте, что он живёт только под корой! Если уж он «заплодоносил», будьте уверены: растёт уже лет 6-8 и освоил почти всё дерево.

Рис. 19

Грибница движется по рыхлой сердцевине вверх, проникая и в растущие ветки. Каждый год съедается одно годичное кольцо[44], и мёртвая, бурая сердцевина ширится — это видно на срезах. Спиливаете живую ветку, а внутри коричневые опилки? Это он, родимый. Так и живут: дерево наращивает новые кольца, а он, паразит, старые съедает. Отсыхание мелких веточек и нижних ветвей, безжизненное посерение и почернение коры на нестарой еще древесине, выделение камеди (древесного клея) — типичные симптомы процветания этого милого живого существа.

Сильное дерево успевает «убегать» от гриба: внешние слои древесины и молодые ветки остаются здоровыми. Но вот засуха или перегруз, рост ослаб, и гриб навёрстывает, догоняет. Дерево при этом не гибнет, борется за жизнь: рождает мелочь и сбрасывает завязь, теряет ветки и отчаянно выбрасывает молодые побеги — волчки. Точно как на севере после обморожения. Узнаете свои косточковые? Если нет — или у вас нет косточковых, или вы великий садовник!

Семечковым трутовик особого зла не чинит: он их ест почему–то очень медленно — лет тридцать. Косточковые приводит в негодность за 10-15 лет. Персики любит так, что в 5-6 лет с ними уже не хочется работать.

Избавиться от него, видимо, нельзя. Но есть шанс, что можно остановить. Вот подсказки. Когда в Мелитополе черешни стали гибнуть от бактериального рака, там изобрели способ излечивать деревья: сверлили в стволе отверстия до сердцевины, и с помощью трубки «спаивали» дереву ведро слабого раствора сернокислого цинка. Недавно от знакомой услышал: она так же напоила сливу медным купоросом — от трутовика. Говорит, вроде есть эффект. Попробуем?..

Особенно благоприятны для трутовиков густые переросшие и «зарезанные[45]» сады. В тени древесина нарастает медленно, и трутовик догоняет дерево быстрее. К тому же и ранки дольше не сохнут — спорам прорастать удобнее. То же, если прироста нет: деревце не растет, а трутовик — ещё как! На заболоченных и подтопляемых местах, где работа корней ослаблена, все наши персики, черешни и вишни гибнут в цвете лет.

Гриб проникает в дерево там, где можно впитаться в древесину, а потом пользоваться влагой. Первое такое место — загнивающий пенёк от срезанного подвоя, сделанный тупым секатором — он не столько режет, сколько раздавливает. Увы, редкостный садовод сейчас работает ножом, и вообще острым инструментом. В основном пеньки оставляют столь торчащими, что они не зарастают по два–три года. Именно через этот пенек саженец и «хватает» спору (рис. 20).

Рис. 20

Для справки, классическая подготовка саженцев такова. В мае, когда привой пошёл в рост, подвой обрезают, оставив над прививкой с полметра (шип). Весь подвой удалять пока нельзя: он один питает корни — ранка зарастёт плохо, он же служит и опорой растущему сортовому побегу. Пол–лета шип держат живым, но прирастать не дают — прищипывают его побеги, чтобы не толстел. В июле привой уже толще шипа. Тут берут острый нож или секатор, и срезают шип точным наклонным срезом. Через гладкий срез спора вряд ли пройдёт, а его ещё и варом замазывают. К осени такой срез полностью затягивается.

Сибиряки, и так теряющие древесину от морозов, стараются вообще не иметь никаких ранок на саженцах. Глазком не прививают — только копулируют на корневую шейку подвоя рано весной. К осени — двухметровое ветвистое деревце, и вообще никаких ранок от прививки.

Главное о вершках

Саженцы у нас почему–то продают… точнее, мы сами покупаем, как колбасу: чем больше и толще, тем дороже платим. Даже если корней почти нет! Непонятненько. Ведь, кажется, и ежу понятно: при дефиците корней лучше примется маленький саженец. Меньше листьев — меньше и нужда в воде. Маленький саженец с хорошими корнями — вообще удача: вырастет низкое, удобное деревце. Но нет, покупаем на вес и на метраж!

Ещё любопытно наблюдать, как продавец, заключив сделку, вдохновенно отхватывает секатором концы веточек и верхушку. Вряд ли он понимает, зачем это делает, но ритуал — великая сила, и мы чувствуем надежность приобретения. На самом деле, саженец с открытыми корнями нужно укоротить минимум наполовину. Хоть как–то уравновесите дефицит корней! Весной распустившаяся крона не высосет из саженца все соки. Новые побеги начнут расти, сообразуясь с ростом корней, и деревце медленно, но уверенно начнёт развитие. К тому же, после ритуальной обрезки остаются ранки и пеньки, весьма ускоряющие вселение всякой заразы. Так что лучше дождаться весны срезать саженец «по колено». Главное, чтобы прямо под срезом были живые и целые почки.

Инструкция по покупке саженцев плодовых рыночных

Задать умный вопрос очень просто: надо вообразить, что ответ вам не известен.

Саженцы плодовые рыночные — это смесь сортовой, полудикой и дикой древесины разного качества и жизнеспособности. Квалификация сортности невозможна по определению. Жизнеспособность биологическая устанавливается с помощью настоящей инструкции.

Саженцы плодовые рыночные (далее — СПР) приобретаются в основном лицами, проповедующими разные формы ортодоксального романтизма, как то: нигилизм, фатализм, альтруизм, мистицизм и пр., в которых сами качества растений игнорируются в пользу веры, надежды, сочувствия и любви. Целью приобретения является не результат, а чувства, испытываемые в момент покупки, в чём я и вижу одну из разгадок русской души.

Отсюда специфика нашего рынка: серьёзные садоводы никогда здесь не торгуют, тем более с машин. Они продают саженцы только на месте, у себя в питомнике. Но увы — в том числе и перекупщикам, которые свалят их в кучу и привезут на рынок, отлично зная об ортодоксальном романтизме покупателя.

Приобретать СПР нужно в следующем строгом порядке:

1. Обращайте внимание только на саженцы в контейнерах. Открытые корни обходите стороной. Не нашли нужного — езжайте на другой рынок. Неохота? Ну, тогда разувайте глаза.

2. Внимательно осмотрите корневую шейку СПР. Отсутствие прививки означает большую вероятность дикой формы. Наличие не зарастающего пенька означает вероятность трутового заражения косточковых. Ищите дальше, до тех пор, пока не найдете хорошо зарастающие ранки от подвоя.

3. Теперь осмотрите корни. Наличие обрубка главного корня при отсутствии многочисленных корневых мочек означает высокую вероятность задержки в росте и получения рахитичного, больного дерева. Ищите сильную мочковатую корневую систему. Если она оказалась как раз там, где наличествуют не заросшие гниющие пеньки, поезжайте на другой рынок. Если и там нет — на третий.

Примечание 1: покупка СПР в магазинах госпитомников не намного повышает вероятность приобрести хороший саженец.

Примечание 2: краденное растёт лучше только при одном условии: ты точно знаешь, что и как именно надо красть.

4. Отыскав СПР, соответствующий пунктам 1-3, осмотрите штамб. Он может быть любой высоты, но нижние полметра должны быть в хорошем состоянии и иметь живые почки.

Примечание 3: у хорошего саженца масса корней примерно равна массе вершка.

5. Только после того, как саженцы выбраны по состоянию, можно интересоваться сортом. Спрашивать рекомендуется с уверенно–въедливым видом. Лучше сразу, для теста на вшивость, задать самый глупый рыночный вопрос: «А у вас есть (название сорта)?» Получив уверенное «Конечно, вот, последние остались!», тут же идите дальше. А вот если скажут «нет», можно продолжить общение. Прямо спросите: «А какой это у вас сорт?» И если вам участливо ответят: «А какой вы ищете?» — сразу уходите, не оглядываясь. Можно взять на понт: прищуриться на товар и с заведомым разочарованием спросить: «Это чё, Джонатан, что ли?..». Истинный купец привычно заскользит: «Почему Джонатан?.. Вы скажите, что вам нужно!» — и вы опять должны пройти мимо.

Последний тест: долго и дотошно выясняйте качества данного сорта и историю данного саженца. Если продавец отвечает неуверенно, финтит и уходит от прямых ответов — ясно: он сам не знает, что продает.

За редким исключением, нужно сразу проходить мимо грузовиков с надписью «Совхоз (питомник) ТАКОЙ-ТО!», обвешанных цветными фотографиями крупных фруктов: так оформляют себя перекупщики.

ОСТАНОВИТЬСЯ можно там, где у вас дотошно поинтересуются условиями вашего сада и вашей квалификацией, а также открыто расскажут о себе, дадут визитку и пригласят к себе на экскурсию — и это будет в вашем районе. У надёжных профи сейчас есть и свои сайты в Интернете.

Примечание 4: купленные саженцы возврату и замене не подлежат. Взяв саженец, люби его таким, какой он есть!

…Хожу по рынку и веселюсь. И как у нас хватает совести упрекать торговца в обмане? Ну, сами посудите: если мы не знаем, чего покупаем, так зачем ему знать, чего он продаёт?! Он просто выживает и семью кормит. И в питомнике, и в колхозе, а особенно перекупщик. Если уж уповать на продавца, то только на того, кто сам свои саженцы производит, и всё–таки имя своё бережёт. Но мы и ему умудряемся имидж испортить подходим, видим пучки без этикеток, и в лоб: «А у вас есть Краса Кубани?..» Против такой душевной простосердечности может устоять только ненормальный. Надо быть врагом себе и семье, чтобы ответить «нет», когда ваши глаза прямо говорят: вы пришли с диким желанием потратить деньги, но с трудом отличаете грушу от тополя. Не я, так другой сейчас «продаст», и точно какую–нибудь дрянь! «Вот Краса Кубани — три штуки осталось!» Это не обман. Просто он — хороший продавец, а вы — очень, очень хороший покупатель. И вы расстаетесь, довольные друг другом. Полная гармония!

А если серьёзно — надеюсь, вам теперь не так легко подсунуть что попало. Повесьте на стенку: главный гарант честности продавца — грамотный покупатель.

Ага. Но об этом я написал уже десять лет назад. Почему же сады продолжают гибнуть? Чего мы никак не можем в себе перерасти?..

Деньги, деньги — дребеденьги!

Думаешь, ты купил дешёвый саженец?

Это дешёвый саженец купил тебя.

Моё любимое занятие — находить какую–то настоящую правду о причинах происходящего. Ну, скажем так: более настоящую. Знаете, бывает «правда из газет», «у каждого своя правда», «статистика» и прочие полуправды. Но есть правда, которая действительно что–то объясняет. Вот сейчас я вам её и врежу. Дам очередную пилюлю от дачной наивности. Почему я такой правдолюбец? Да просто люблю счастливых людей. А правда, в отличие от полуправды, применима. Она всегда помогает — её можно использовать в деле.

Вот только одна иллюстрация: пресловутое «исчезновение символа России — вишнёвых садов». Пишут: вишню уничтожают новые сильные болезни — коккомико́з и монилио́з[46]. Общался с опытными селекционерами и технологами вишни, и выяснил: это — четвертьправда. Дополняем ещё три четверти.

Во–первых, чуть не половина промышленных вишнёвых садов состояло из знаменитой и уникальной Любской. Это самая самоплодная[47] из вишен: посади её одну — всегда обвешана урожаем. Но она и самая болючая! Новые расы болезней начали звереть именно с неё. А тут как раз застой и перестройка — время «экологической чистоты» ввиду практического отсутствия химзащиты. И Любская первой пошла под топор. Поляки тут же сориентировались: размножили Любскую по всей Польше под названием «Лотивка», пятнадцать обработок за лето — и весь наш рынок завален их соком и заморозкой.

И что, у нас нет устойчивых сортов? Есть, давно и достаточно. Но они в основном не самоплодны — требуют определённых опылителей. На практике это нетрудно: сажай два–три нужных сорта, и всё. Но представьте, их сортоиспытание часто проводили без учёта опылителей! А уж агрономы и подавно этим не заморачиваются. Ну кто будет смотреть, чем опыляются эти ряды в пёстрых испытательных посадках? Сортоучасток даёт высокую урожайность, сорт закупают, сажают отдельным кварталом, потом получают мизер — и под корень! Это — во–вторых.

В-третьих — самое правдивое: в наши дни достижения науки реализуют только редчайшие, самые упёртые, самые мудрые хозяева.

Что руководит человеком, который работает за деньги? Правило Ю. И. Мухина: «любой человек на любой должности, независимо от убеждений, стремится получить как можно больше выгоды и как можно меньше наказаний». Выгода — это и деньги, и уважение, и самоутверждение. Наказания — потери всего означенного. Главное тут — деньги: они дают всё остальное. Я называю это правило законом реального стимула. Здесь, в обществе с денежной экономикой, он объективен. Это не плохо, не хорошо — это есть.

Вот капнули директору бедного НИИ солидные деньги: фирма–производитель заказала испытание своей новой продукции. Уже всё ясно. Или свалился на директора совхоза комплект химикатов: перечисляй деньги! И часть этих денег — уже в дипломате, прямо в кабинет.

То же и в садоводстве. Упали на голову директору хозяйства деньги «на закладку сада». Директор тут же зовёт учёных: давайте проект надёжного сада! Учёные дают: вот сорта, вот технология. «Спасибо, ребята, выручили! Что бы я без вас делал!» — сияет директор, провожая их за дверь. И назавтра закупает дешёвые польские саженцы. И сажает самым дешёвым способом. На фиг ему сад через пять лет — у него семья сегодня! К тому же, сад даст дуба не сразу, а спихнуть всё можно на учёных.

И вот вам, братцы, правда: против этого по–человечески не попрёшь. Вы уже привыкли покупать голландские цветы и растения? И молодцы: дешевле и качественнее просто нету, без вариантов. Так вот, точно так же российский рынок завален польскими и венгерскими саженцами для промышленных садов. Здоровые, выровненные, в контейнерах. И это загляденье вдвое дешевле наших сомнительных! И сами привезут, и откат выложат, и любые бумаги подпишут. Купишь в полцены, а оформишь по полной. Или продашь вдвое — так и так навар. Только идиот может отказаться. А что сорта для нас не зимостойкие — так при чём тут сорта!?

Продажа саженцев, как любая торговля — бизнес, не имеющий к будущим садам никакого отношения. Вся выгода торговли — в момент сделки. Вот почему наши рынки и садовые центры завалены саженцами, которые не приживутся или вымерзнут за первые годы. Вот почему Сибирь завалена саженцами из Средней Азии, которые дадут дуба в первую же зиму: вы покупаете их не для сада, а чтобы тут же получить выгоду — «деньги сэкономить».

Задумались? Вот и славно.

Осталось не ошибиться при посадке, и с трудоемкими работами покончено! Аж до следующего лета…

Как поддержать хороший саженец правильной посадкой

— Я пришёл ругаться. Томаты отлично растут!

Почему ВСЁ так сажать не сказали?!

Что грозит хорошему саженцу при посадке?

Где — что.

На сухих суглинках южных степей и предгорий, вообще на тяжёлых и бедных почвах (глина, щебень, бедные супеси) будет ошибкой не готовить хороших посадочных ям. Ткнёте под лопату — скорее всего, засохнет уже в июле, не успев пробить корнями «бетонную» глину.

Север и Сибирь, особенно сырые места, наоборот, ям не любят. Здесь самая большая беда — выпревание корневой шейки[48]. Не выносит кора застоя воды, долгого обледенения — задыхается. Не переносит весеннего промораживания и оттаивания в воде — гибнет. Тут один правильный способ: сажать в холмы.

Страшная, летальная ошибка в любой зоне — посадить в ямы косточковые на затопляемом, сыром месте. И корневые шейки преют, и корни задыхаются — ранняя гибель сада обеспечена. Если сажать больше негде, спасут только высокие холмы. Но гораздо разумнее в таких местах вообще ничего не сажать: толку не будет.

Подвой вносит свои корректуры. Если северному сеянцу–дичку органика и удобрения только повредят — изнежат, украдут морозостойкость и выносливость, то южному карлику на сухом тяжёлом суглинке как раз не выжить без перегноя и хорошей мульчи.

В общем, если не приготовить для саженца умное место сразу, его придётся готовить через год, уже чертыхаясь. Для другого саженца.

Умное место — это две составляющих: ёмкость с хорошей землёй и мульча. А на тесной даче полезны ещё и бордюры вокруг деревьев.

Начнём с сухого бесснежного юга и бедных почв.

ЁМКОСТЬ тут — яма, огромный «горшок для цветка». В ней должно быть всё, что нужно саженцу на первые два–три года. Кубанские суглинки в основном плодородны, тут достаточно ямки полуметровой глубины и ширины. Копая ямку, верхнюю половину почвы — более плодородный слой — сбрасываем в одну сторону, а нижний в другую. Теперь кидаем на дно охапку гнилушек, стебли бурьяна, несколько ржавых железок. На них сбрасываем верхний дерновый слой. На него — смесь из перегноя, травы и земли, ведра 3-4, конусом. Вершина конуса — почти на уровне почвы. По конусу распределяем корни саженца. Засыпая, каждые несколько лопат тромбуем ногой.

Корневая шейка должна быть на воздухе, на ладонь выше уровня почвы: яма ещё осядет. Остальную почву распределяем «тарелкой», чтобы первое время удобнее было поливать. Но никакого застоя воды! К осени все «тарелки» разгребаем и делаем канавки для отвода воды (рис. 21). Сверху — мульча, но не вплотную к стволу.

Рис. 21

Вся литература уже сто лет пишет: «нельзя заглублять корневую шейку». В снежную зиму с оттепелями корневые шейки у деревьев выпревают — в основании ствола гибнет кора. Долго не придавал этому значения: на Кубани с февраля снега нет, и выпревшие шейки я видел только раз за двадцать лет, после неимоверно снежной зимы. Или в откровенных лужах, где и корни задыхаются. Но в Нечерноземье и Сибири эта беда — главная после мороза. Оказывается, чуть не каждое второе дерево там именно выпревает! И именно от неправильной посадки. Особенно часто преют косточковые.

Почему, каким образом гибнет кора? Версий несколько. Возможно, в солнечные дни под снегом она пробуждается, а ночью замерзает. Или просто задыхается в воде, скопившейся у ствола в просевшей яме. Тут же её может рвать ночной лёд. Есть случаи, когда корни начинают качать воду ещё замёрзшей кроне — камбий под снегом рвёт кору, и лёд завершает дело.

Самые выпревающие — абрикосы, вишни и черешни. Весьма устойчива алыча и некоторые сливы. Селекционеры Сибири и Алтая вовсю работают над устойчивостью к выпреванию, и не безрезультатно. Но пока у вас нет этих сортов, уходите от проблемы радикально: сажайте в холмы. Снег здесь в основном сдувается, вода не стоит — шейки не выпревают. В сухом климате можно огородить холм бордюром, как на рисунке 22, в сыром — лучше не надо.

Рис. 22

Сухие южные возвышенности, кажется, вообще не знают этой беды. Супесь, тёплый климат — тут корневые шейки не выпревают. Но и тут их не нужно заглублять. По крайней мере, в трёх случаях. 1) Ваше деревце на карликовом подвое. Попав в почву, привой даст свои корни, и карликовость потеряется — дерево «попрёт». 2) На корневой шейке видна не заросшая гнилая ранка. Не нужно усиливать гниль — нужно лечить ранку. 3) Близко грунтовая вода. Тут любое заглубление чревато: корням нужен воздух. Особенно на плотных сырых суглинках. Тут всегда лучше недоглубить, чем переглубить.

Спросите: а где корневая шейка у черенка, у отводка? Или у того «дерева–корневища», закопанного целиком? Правильный вопрос! Дело, видимо, именно в положении на границе почвы и воздуха. Граница двух сред всегда экстремальна. Тогда корневая шейка — не орган дерева, а проблемное место выпревания. Только поэтому о ней и говорят.

Теперь идём на север. И чем снежистее зимы и крепче морозы, тем мельче наши ямы, но тем холмистее посадка.

Северная ёмкость на бедной почве — скорее, сковорода. Выкапываем углубление на штык лопаты и диаметром до метра. Сюда — те же гнилушки, бурьян, землю с перегноем. По центру, на холмик, ставим саженец. Вбиваем хороший кол с подветренной стороны. Засыпаем корни и насыпаем сверху землю, подкидывая с краёв и трамбуя. И вот деревце сидит на вершинке пологого холмика (рис. 22). И никаких «блюдец» и «воронок» для полива! Сверху сажается побегоносная полевица[49] — естественный слой мульчи. Так, например, спасает от выпревания свои абрикосы и сливы В. К. Железов (www. sadsib.narod.ru).

Если почва достаточно плодородная и рыхлая, а саженцы в контейнерах, можно сажать ещё проще — по методу смоленского садовода Ю. М. Чугуева (www.chuguev.ru). Яма вообще не нужна, достаточно убрать сорняки. Вынимаем корни из пакета, ставим саженец на почву, вбиваем кол от ветра, привязываем. И просто набрасываем почву с боков, заваливая весь ком саженца с верхом. Получается холм шириной метра полтора, окружённый канавкой. Саженец обильно поливается в небольшую воронку в центре, потом всё разравнивается. Холм хорошо прогревается — корни быстро нарастают. Летом холм укрывается сомой. Деревца растут мощно и рано начинают плодить.

Совсем иное дело, если ваш участок всё же иногда затапливается водой. Тут самое разумное — поменять участок. Но легко сказать!.. Что же делать? Семечковые ещё можно посадить в мелкие ямки, в холмики: выживут. А косточковые так и будут мучить вам душу, мучаясь на ваших глазах. Можно, конечно, от них отказаться, но… вы ведь всё равно не сможете.

Выход один — совершить трудовой героизм. Придётся насыпать под сад землю — поднять уровень на 30-40 см, а потом окопать участок дренажными канавами. И посадить деревья в холмы по–настоящему. Так, как описано ещё Шредером и Гоше. Посадка, в общем, та же, и холмы похожи, только размер настоящий: высота — минимум полметра после усадки (то есть при посадке — 65-70 см), диаметр — метра четыре. Каждый холм — минимум пол-КамАЗа земли. Зачем так много? Чтобы не просто корневую шейку сохранить, но и корни от вымокания уберечь! Вот и думайте. Может, всё- таки проще поменять участок?..

В. И. Сусов, экс–директор Мичуринского сада Тимирязевки и опытнейший практик, считает посадку в холмы самой разумной для Нечерноземья. Положив слой органики, сверху он насыпал холмы высотой до метра и диаметром метра четыре. Деревья выше над почвой — меньше обмерзают, корни весной быстрее прогреваются, верхний слой почвы гораздо плодороднее и не затапливается. Деревья растут отлично.

В бесснежных зонах Сибири холмы сильно промерзают. Но, во–первых, есть мульча. А во–вторых, есть местные дикие подвои. Вымокание шейки для них намного страшнее, чем промерзание корней.

МУЛЬЧА. Вы — дачник, не чуждый сажальности?.. Посадив саженец, сразу превратите его приствольную зону в грядку или клумбу: огородите круг или холмик бордюром высотой в 20-30 см. Например, из кирпичей или брёвнышек. Лучше, если это будет сразу красиво. Удобрите грядочку органикой. Сверху — слой соломы, листвы, травы. Прямо сквозь мульчу можно сажать рассаду: пахучие травы, цветы, покровные растения. Только следите, чтобы стволик был открыт воздуху, как и прежде. Вообще, такие бордюры — дело вкуса. Смысл — отгородить грядки (органика) от дёрна (подкос). Так удобнее.

В сухих зонах главное — укрыть приствольную почву толстым «одеялом». Нет перегноя — кладите просто солому, листву. Или сажайте ту же полевицу. Смысл не в питании, а в том, что в любую засуху под мульчой влажно. В самом крайнем случае укройте приствольный круг старыми половиками, тряпьём, даже чёрной плёнкой — всё лучше, чем голая земля. Полил от души — хватит надолго. А зимой корни меньше промёрзнут.

Умные ямы с гарантией

Посадил дед репку. Выросла репка большая–пребольшая. Знал старый, как яму делать!

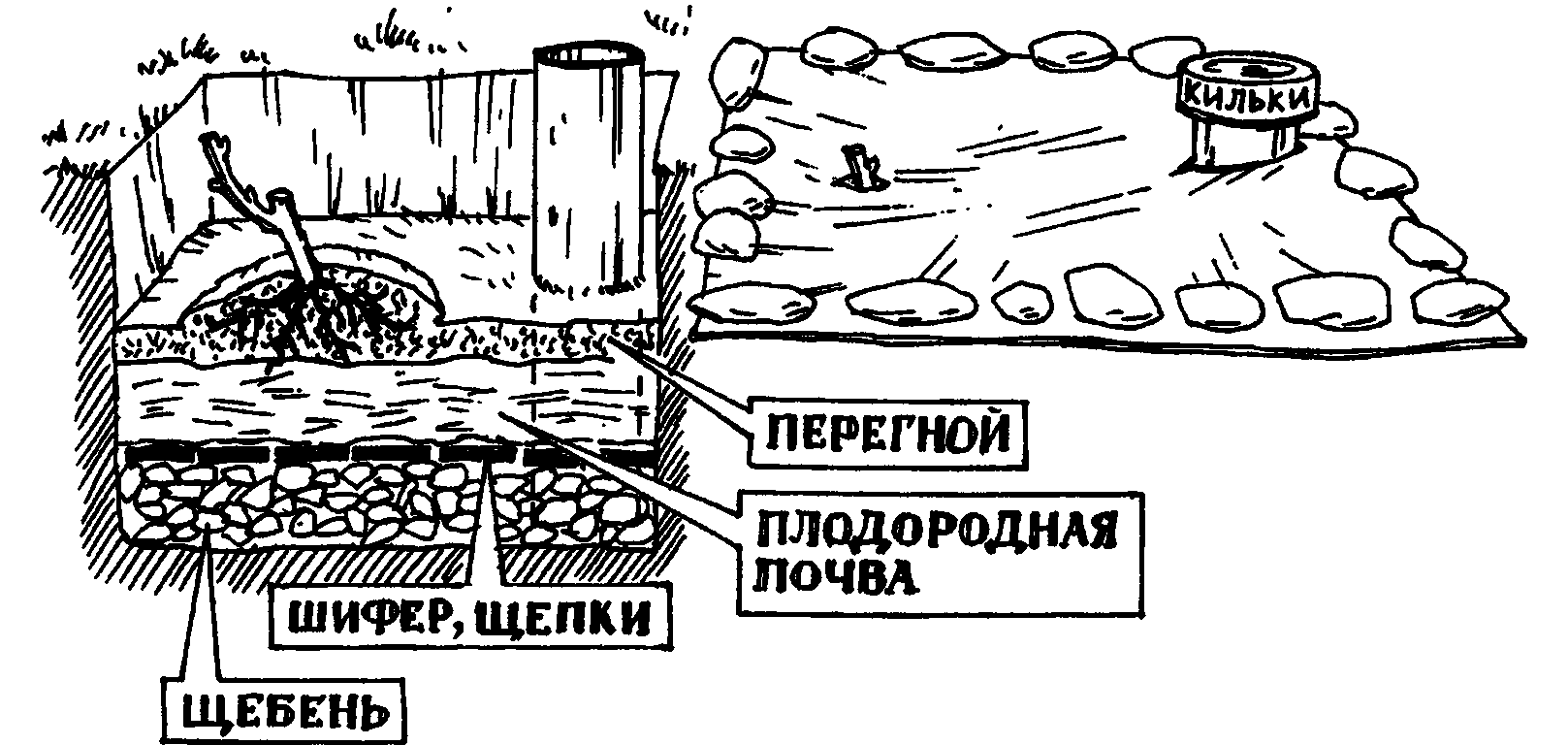

Идею умных ям показал мне опытнейший виноградарь из станицы Северской Алексей Михайлович Карасёв. Она актуальна для сухих и жарких районов с суглинистыми почвами. Хлопот не так много, но мощное и быстрое развитие саженца гарантировано.

Копаем яму — кубик в 50-60 см. На дно — 10-15 см щебня, мелкой гальки, керамзита. Это зона повышенного комфорта для корней. В щебень втыкаем асбоцементную или пластиковую трубу, можно короб из досок. Это путь для полива прямо в дно ямы. На 10-15 см труба должна торчать над почвой. Сверху — крышка от жаб и всяких прочих кротов. На щебень насыпаем слой палочек, щепок, мелких кусков шифера: и корни должны пройти, и чтоб землёй сразу не заплыл. Теперь сажаем саженец, как в обычную яму. Сверху — мульча или просто чёрная плёнка. А хотите раньше выгнать виноградный саженец, посадите его в углублении и укройте прозрачной плёнкой (рис. 23). И укрывать будет удобнее.

Рис. 23

Сразу выливаем в трубу два ведра воды. Никаких потерь воды от засухи. Да ещё сверху — мульча. Влага притягивает корни снизу — они быстро растут, осваивают всю яму, а потом и в подпочву уходят.

В первое лето достаточно выливать в трубу пару ведер воды дважды в месяц. Кормить ничем не надо: корни растут, когда ищут! Подкормки, прямо в трубу, можно давать со второго года. На четвёртый год трубу можно вынуть — корни уже далеко.

Результаты отличные. По сути, такая яма — аппарат. Водно–щебневый укоренитель ВЩУ-1!

Посадить — значит сидя!

— Лежишь себе на травке, яблочки рвёшь… Хорошо!

Это — для южных лентяев вроде меня.

Двести лет весь мир сажает деревья вертикально. Почему бы не изменить эту традицию? Южане могут позволить себе любые эксперименты. А сибирякам сам Бог велел деревья под снег прятать.

Мы уже говорили об отводках. Но и саженец можно посадить почти горизонтально, в канавку, слегка приподняв верхушку. Главное — поливать.

Получится сразу «куст» — несколько побегов. Через год–два их нетрудно разогнуть в нужных направлениях.

Ю. И. Тращей сажает деревца почти горизонтально, под углом в 20-30°. Эффект тот же: появляются растущие вверх побеги, а в нижней части штамба вырастают придаточные корешки. Дерево сильное, лидера нет — он и не нужен.

Наконец, таким образом можно усадить в лунку два, а то и три саженца. Если отклонять их наружу, получится трёхкрылый «куст» — только середину вовремя вырезай. А если сплести стволики внутрь, получится «штамбовая[50] пирамида Танкевича» — самая устойчивая форма посадки для карликов (фото 10). Пирамидные сады отлично растут без всяких опор в самых ветреных степях.

Ну, кажется, саженцы выбраны удачно и сидят неплохо!

Теперь они начали расти. Что ж, давайте расти вместе с ними.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ