Приложения

И. И. Чекалов

Художественная проза Бенджамина Дизраэли

I

Бенджамин Дизраэли граф Биконсфилд (1804–1881), премьер-министр Великобритании (1868, 1874–1880 годы) и торийский лидер (1868–1881 годы), положивший начало «тем традициям гибкости и маневренности стратегии консервативной партии, что не в столь отдаленные времена демонстрировала Маргарет Тэтчер» (Виноградов 2004: 4), известен также и как писатель. В литературе он сделал себе имя раньше, чем в политике. Его писательский талант благосклонно оценил Иоганн Вольфганг Гёте (1749–1832) (см.: Monypenny, Buckle 1968/I: 180). Когда Дизраэли впервые вошел в состав британского правительства (в 1852 году он был назначен канцлером Казначейства), Генрих Гейне (1797–1856), наблюдавший за лондонской общественно-политической жизнью из Парижа, написал: «Необыкновенное событие в Англии — романист становится министром» (цит. по: Hamilton 1977: 8; ср.: Richmond 1998: 16).

Предпосылкой обращения Дизраэли к политике была литература. Он отмечает в дневнике, который нерегулярно вел с 1833 по 1837 год, до начала своей парламентской карьеры (см.: Blake 1966b: 104): «Поэзия — отдушина моих страстей, и всё же я хочу претворить в жизнь то, что пишу» (цит. по: Monypenny, Buckle 1968/I: 92). Занятие литературой, таким образом, воспринималось им в качестве исходной позиции для практической деятельности, каковой представлялась ему политика. С этой точки зрения, его художественные произведения представляют собой ценный источник по истории Великобритании XIX века, своеобразие которого состоит в том, что он является к тому же историко-литературным документом эпохи, не замкнутым исключительно в ее рамках. Литературное наследие Дизраэли включает в себя целый ряд достижений художника-мастера; оно — плод его беллетристического вымысла, продиктованного эстетическими установками писателя, которые коренились в эволюции метода в английской литературе XIX века. В нем присутствует как то, что целиком принадлежит своему времени, так и то, что способно наследоваться от эпохи к эпохе.

Карьера политического деятеля отодвинула на второй план, но не пресекла литературное творчество Дизраэли, которым, пусть и с большими перерывами, он продолжал заниматься вплоть до самой смерти. Он пробовал свои силы в стихотворном эпосе, драме, сатире, однако нашел себя в жанре романа, который на его глазах становился центральным стержнем развития английской литературы.

Когда Дизраэли во второй половине 1820-х годов начинал публиковать свои произведения, господствовавшее на рубеже XVIII–XIX веков и основанное на эстетике классицизма убеждение, согласно которому роман в любой разновидности расценивался как низкий жанр, относящийся к периферии литературного процесса, уже исчерпало себя. Об этом, в частности, свидетельствовала книга шотландского историка литературы Джона Данлопа (1785–1842) «История художественной прозы» («History of Fiction»), вышедшая в 1814 году, где утверждалось, что «повествовательные прозаические жанры заслуживают особого внимания» (Dunlop 1906: 4; цит. по: Клименко 1961: 38). Книга была напечатана в том же году, что и роман сэра Вальтера Скотта (1771–1832) «Уэверли, или Шестьдесят лет назад» («Waverley, or Tis Sixty Years Since»). Такое совпадение нельзя не признать примечательным: «Уэверли» открывал собой цикл исторических романов Скотта, которые значительно раздвинули жанровые рамки этого вида художественной прозы. Не только Скотт, но и другие романисты, выступавшие со своими произведениями в 1810–1820-е годы, такие как Мария Эджуорт (1767–1849), Джейн Остин (1775–1817), Томас Лав Пикок (1785–1866), Джон Голт (1779–1839), Чарлз Роберт Мэтьюрин (1782–1824), Мэри Шелли (1797–1851), способствовали — разумеется, каждый на свой лад и со своих эстетических позиций — увеличению количества жанровых модификаций. Наличие подобной жанровой гибкости давало возможность экспериментировать с формой романа, чем Дизраэли широко пользовался в своем творчестве.

Формирование Дизраэли как писателя пришлось на то время, когда в моду входил светский роман. Мэтью Роза, автор монографии об этой разновидности литературы, выделяет два фактора, обусловивших популярность такой беллетристики среди английских читателей: промышленная революция и антинаполеоновские войны.

Оба они способствовали расширению круга читателей, принадлежащих к среднему классу, материальное благосостояние которого неуклонно возрастало, подтачивая былую иерархическую стабильность английского общества (см.: Rosa 1936: 5). Один из авторитетных биографов Дизраэли, Роберт Блейк, детализирует эту мысль: он отмечает, что в Великобритании после победы над Бонапартом возникло «целое сословие нуворишей»:

<…> [они] стремились на равных общаться с аристократией, обладавшей властью, престижем и богатством, непревзойденными в Европе. Романы, изображающие поведение великих мира сего с видимой осведомленностью и часто лишь слегка замаскированно, непременно должны были обрести популярность — среди непосвященных, потому что они желали читать о жизни посвященных, и среди посвященных, потому что им нравилось читать о самих себе.

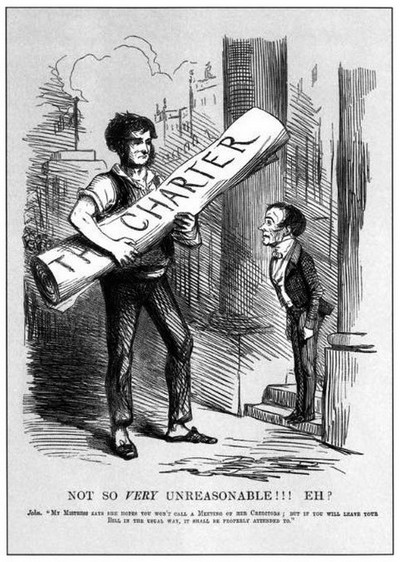

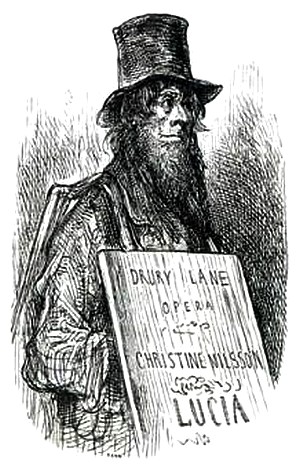

Сложившийся в 1825–1850-х годах канон светского романа, отражавший «материал сотен романов, сочиненных десятками авторов», требовал «внимания к подробному описанию трапез и одежды»; изображаемые персонажи должны были с максимальной точностью соблюдать «правила поведения на балу и на званом обеде, на охоте и в опере, а также во время бесед, которые редко выходили за рамки пустых светских учтивостей» (Rosa 1936: 8). Впрочем, следование канону, разумеется, не исключало его различных вариаций, иногда значительно отклонявшихся от него. Так, по наблюдению Е. И. Клименко, в дендистском романе — это название было введено в 1827 году Уильямом Хэзлиттом (1778–1830) — «великосветские интриги <…> часто сочетались с политическими» (Клименко 1971: 99), ведь такие писатели, как Бенджамин Дизраэли и Эдвард Бульвер-Литтон (1803–1873; см. ил. 15), творчество которых подверглось влиянию «романов школы серебряной вилки» (еще одно название вышеозначенного вида прозы, см.: Rosa 1936: 3), полагали, что «политические связи рождаются в светских гостиных и, по существу, тут же решается судьба государства» (Клименко 1971: 111). Не только Дизраэли и Бульвер-Литтон, в произведениях которых появляется интеллектуальный денди, знакомый с перипетиями гётевского Вильгельма Мейстера[39] и умеющий «сочетать живость ума и нравственные усилия с игривым шармом» (Rosa 1936: 8), но и другие авторы светских романов обратились к политической тематике, выводя в качестве главных персонажей в своих произведениях «либо реальных политических деятелей, своих же отправленных в отставку и разочарованных коллег, либо молодых и полных надежд искателей славы» (Ibid.: 38–39). Однако лишь Дизраэли, отталкиваясь от поэтики дендистской беллетристики в автобиографизме ранней прозы, сумел нащупать почву для своих открытий в области английского социально-политического романа.

Дизраэли опубликовал под собственным именем тринадцать произведений художественной прозы: «Вивиан Грей» («Vivian Grey»; 1826); его продолжение с тем же заглавием (1827); «Путешествие капитана Попаниллы» («The Voyage of Captain Popanilla»; 1828), «Молодой герцог» («The Young Duke»; 1831); «Контарини Флеминг, психологическая автобиография» («Contarini Fleming: a Psychological Autobiography»; 1832); «Алрой, или царь в пленении. Удивительная история» («Alroy, or The Prince of the Captivity. A Wonderous Tale»; 1833), «Генриетта Темпл. Любовная история» («Henrietta Temple: a Love Story»; 1837), «Венишия, или Дочь поэта» («Venetia, or The Poet’s Daughter»; 1837), «Конингсби, или Новое поколение» («Coningsby, or The New Generation»; 1844), «Сибилла, или Две нации» («Sybil, or The Two Nations»; 1845), «Танкред, или Новый крестовый поход» («Tancred, or The New Crusade»; 1847), «Лотарь» («Lothair»; 1870), «Эндимион» («Endymion»; 1880). Анонимно изданный роман «Год в Хартлбери, или Выборы» («А Year at Hardebury, or The Election»; 1834), писатель создал в сотрудничестве со своей сестрой Сарой (1802–1852; см. ил. 3). Незавершенным остался еще один роман, над которым автор работал перед смертью[40].

В ранней трилогии Дизраэли — «Вивиане Грее», «Контарини Флеминге» и «Алрое» — прослеживается, по терминологии американского исследователя Джерома Бакли, «субъективный импульс» (подробнее см.: Buckley 1984), фиксирующий в мире созданной писателем эстетической объективности конкретный субстрат его личного жизненного опыта. Дизраэли писал в своем дневнике:

В «Вивиане Грее» я изобразил свое действительное, подлинное честолюбие, в «Алрое» — свое идеальное честолюбие, П. Р.

(то есть «Контарини Флеминг». — И.Ч.)

— разработка моей поэтической натуры. Эта трилогия — тайная история моих чувств, и больше я не буду писать о себе.

Стремление к автобиографизму было, как известно, новой тенденцией в английской прозе XIX века, во многом предвосхитившей психологизм в европейском романе XX века (см.: Buckley: 1966; Гинзбург: 1977). Данная тенденция, закрепившись в английской литературе XIX века, по-разному отразилась в творчестве писателей — от фантастико-сатирического романа Томаса Карлейля (1795–1881; см. ил. 38) «Sartor Resartus»[41] (1833–1834)[42], «Давида Копперфилда» («David Copperfield»; 1849–1850) Чарльза Диккенса (1812–1870) и до «Пути всякой плоти» («The Way of All Flesh»; 1903) Самуэля Батлера (1835–1902). У Дизраэли эта тенденция нашла выражение раньше, чем у его современников, и пришел он к ней своим собственным путем, который был продиктован байроническим пафосом романтической избранности главного героя его автобиографической трилогии.

В «Молодом герцоге» и «Генриетте Темпл» Дизраэли заменил «тайную историю своих чувств» историей чувств вымышленных персонажей; о ней же он повествовал в «Венишии», где прототипами выступают Джордж Гордон Байрон (1788–1824; см. ил. 21) и Перси Биш Шелли (1792–1822; см. ил. 23).

Самые значительные достижения Дизраэли-писателя относятся к 1840-м годам, началу расцвета викторианского романа, когда «критики стали возглашать то, что они с нарастающей убежденностью будут возглашать еще на протяжении приблизительно сорока лет: роман есть форма художественного выражения, наиболее пригодная для эпохи, „насущный продукт современных потребностей и тенденций“» (Tillotson 1954b: 13). Такое определение значимости жанра, охватывающее романы во всём их многообразии, указывает на широкий общественный резонанс, который вызывали произведения романистов, созданные в эти годы. Это и «Лавка древностей» («The Old Curiosity Shop»; 1840–1841), «Барнеби Радж» («Barnaby Rudge»; 1841), «Мартин Чезлвит» («The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit»; 1843–1844), «Торговый дом „Домби и сын“. Торговля оптом, в розницу и на экспорт» («Dombey and Son»; 1846–1848), «Давид Копперфилд» Диккенса, и «Ярмарка тщеславия» («Vanity Fair»; 1847–1848) и «Пенденнис» («Pendennis»; 1848–1850) Уильяма Мейкписа Теккерея (1811–1863; см. ил. 37), и «Мэри Бартон» («Mary Barton»; 1848) Элизабет Гаскелл (1810–1865), а также «Джейн Эйр» («Jane Еуге»; 1847) и «Шерли» («Shirley»; 1849) Шарлотты Бронте (1816–1855). Сюда же с полным основанием можно отнести и два романа Дизраэли: «Конингсби» и «Сибилла». Роберт Блейк отзывается о них следующим образом:

В «Конингсби» он

(Дизраэли. — И.Ч.)

представил первый и наиболее выдающийся из английских политических романов (жанр, который он, можно сказать, изобрел), а в «Сибилле» — один из первых и наиболее знаменитых социальных романов. Если бы он написал только их и не стал бы премьер-министром, его бы всё равно помнили.

Время подтверждает эти слова биографа Дизраэли: «Конингсби» и «Сибилла» издаются в Англии и за ее пределами и по сей день.

II

Изначально семейные обстоятельства Дизраэли складывались так, что ни единый фактор не предвещал успехов его будущей политической карьеры. Он родился 21 декабря 1804 года в состоятельной еврейской семье, переселившейся в 1748 году из Италии в Англию. В первой половине XIX века Великобритания отличалась веротерпимостью, и государство не преследовало евреев ни по религиозным, ни по этническим признакам; но вплоть до 1858 года лица иудейского вероисповедания на политическое поприще не допускались. Исаак д’Израэли[43] (1766–1848; см. ил. 1), отец писателя и политического деятеля, с юных лет испытывал тягу к свободомыслию, а потому наотрез отказался следовать семейной деловой традиции.

Тщетно отец [Исаака] Дизраэли, богатый негоциант, употреблял усилия, чтобы приохотить сына к торговым делам. Первым его юношеским произведением была поэма, осуждающая торговлю как занятие, принижающее человека. Написав несколько неудачных романов, [Исаак] Дизраэли сделал предметом своего специального изучения историю литературы, преимущественно английской.

Как эссеист и критик он пользовался популярностью среди английских поэтов и писателей: о нем с похвалой отзывались Скотт, Байрон, Роберт Саути (1774–1843) и Сэмюэл Роджерс (1763–1855) (см.: Monypenny, Buckle 1968/I: 18); его близким другом был издатель Джон Меррей (1778–1843; см. ил. 10), занимавшийся публикацией произведений Байрона. Но отношения д’Израэли с местной иудаистской общиной разладились, и в 1817 году он вышел из нее, в дальнейшем не примкнув ни к одной конфессии. Своих же детей (помимо Бенджамина у него были дочь и два сына) он решил приобщить к Англиканской церкви. Бенджамин Дизраэли был крещен 31 июля 1817 года в возрасте двенадцати лет. Конфессиональные препятствия для его будущей политической карьеры были сняты.

Однако время выбирать самостоятельный жизненный путь еще не настало. По окончании школы семнадцатилетнего юношу не отправили в университет, и он около года занимался в библиотеке, собранной отцом, известным английским книголюбом, пополняя свои школьные знания по истории, литературе и классическим языкам. В ноябре 1821 года отец отдал его на обучение в одну из лондонских юридических контор, совладелец которой находился в близких отношениях с семьей д’Израэли. Впоследствии Бенджамин Дизраэли так вспоминал об этом периоде своей жизни:

Было бы ошибкой полагать, что два с лишним года, которые я провел в конторе нашего друга, пропали даром. Я нередко думал (хотя и сожалел об университете), что это было нечто совершенно иного толка. На меня были возложены обязанности личного секретаря наиболее занятого компаньона нашего друга. Ежедневно он диктовал мне свои письма (корреспонденция его была столь же обширна, как у какого-нибудь министра), а когда приходили посетители, я не уходил из комнаты, оставаясь там не только для профессионального обучения, но и для того, чтобы познакомиться со своей будущей клиентурой. <…>. Это дало мне прекрасную возможность для выработки своего писательского слога и сообщило немалые сведения о человеческой природе.

К сожалению, вся моя остальная жизнь не гармонировала с подобной практикой и профессией. <…>. Я стал меланхоличен и тревожен и, прежде чем мне исполнилось двадцать лет, вынужден был покончить с мечтой отца и его друга. Ничто, кроме путешествия, не могло меня удовлетворить. Отец сделал слабую попытку, предложив мне Оксфорд, однако час смелого предприятия пробил. Я был непокорен.

В путешествие, о котором здесь упоминается, Дизраэли вместе с отцом отправился летом 1824 года, но еще до этой поездки он взялся за осуществление своей мечты о «смелом предприятии» (Blake 1966b: 269, примеч.) и с 1823 года начал играть на бирже (см.: Ibid.: 269). Стимулом к его участию в биржевых финансовых операциях, которое сулило надежду на быстрое обогащение и материальную независимость от семьи, служили, как отмечают исследователи (см.: Ibid.: 24; Трухановский 1993: 28), два обстоятельства: с одной стороны, лихорадочное оживление на Лондонской бирже, связанное с проникновением английского капитала в бывшие испанские колонии в Латинской Америке, где образовались независимые государства, официально признанные в 1824 году правительством Великобритании при министре иностранных дел Джордже Каннинге (1770–1827; см. ил. 88), с другой — накопленная Дизраэли информация об успешной предпринимательской деятельности клиентов, обслуживаемых юридической конторой, в которой он работал. Игра Дизраэли на бирже не увенчалась успехом. Итогом ее стали «долговое бремя и сомнительная репутация, которым предстояло оказывать влияние на его будущую карьеру в течение многих лет» (Blake 1966b: 23).

На период биржевой активности Дизраэли приходится публикация его первых литературных произведений, анонимно изданных Джоном Мерреем в виде трех брошюр, автор которых отстаивал свою точку зрения на перспективность горнодобывающей промышленности в Центральной и Южной Америке. Обычно подчеркивают чисто пропагандистскую функцию этих небольших книжечек. Они, по словам Роберта Блейка, «в действительности представляли собой тщательно разработанную дутую рекламу южноамериканских горнодобывающих корпораций» (Ibid.: 26; цит. по: Трухановский 1993: 30). Пропагандистская направленность брошюр не подлежит сомнению, однако, имея в виду дальнейшее развитие таланта Дизраэли как писателя, следует обратить внимание и на литературный стиль автора.

<…> Дизраэли анонимно утверждал, что придерживается точки зрения, которая «не испорчена эгоистической заинтересованностью» и не определяется «воздействием каких-либо партийных соображений». Затем следует высокопарное заявление, что, каков бы ни был результат предпринятой публикации, «автор будет испытывать удовлетворение и, быть может, чувство гордости в связи с тем, что во времена, когда невежество является услужливым рабом эгоистических интересов и когда от правды бегут те, кто должен был бы быть ее самым последовательным поборником, он предпринял хотя бы одну попытку выступить в поддержку благородных принципов и выдвинуть более мудрую политику».

В этом аффектированном высокопарном стиле явно слышатся отголоски публицистической английской прозы XVIII века, когда Даниэль Дефо (1660–1731), Джонатан Свифт (1667–1745; см. ил. 33) и целая плеяда памфлетистов прибегали к художественному приему «маски», вымышленного автора, и степень владения таковыми «считалась одним из ярких признаков важнейших, по представлению эпохи, творческих способностей — „изобретательности“ и „остроумия“» (Рак 2005: 482). Соприкосновение с английской прозой XVIII века будет встречаться и в последующем творчестве писателя.

Неудачи на бирже не помешали Дизраэли пуститься в еще одно «смелое предприятие», на этот раз связанное с изданием новой газеты. Джон Меррей уже давно присматривался к способному юноше, которого Исаак д’Израэли иногда приводил на литературные обеды издателя и который однажды слышал там, как Томас Мур (1779–1852) ведет беседу о Байроне (см.: Monypenny, Buckle 1968/I: 41–43). Семнадцатилетнему Дизраэли Меррей дал на отзыв некую пьесу, собственное мнение о которой он желал сравнить с тем, как оценит ее юноша (см.: Blake 1966b: 20). После увольнения из юридической конторы Дизраэли получил от Меррея работу, сделавшись помощником издателя и внутренним рецензентом поступавших к нему рукописей. Дизраэли подготовил к печати одну из книг, выпущенных Мерреем в конце 1825 года (см.: Ibid.: 25). Хорошие деловые отношения, которые сложились между Мерреем и Дизраэли, позволили издателю, когда в 1825 году у него появилась мысль основать новую лондонскую газету консервативного направления, предназначенную для конкуренции с «Таймс», не только пригласить молодого человека войти в долю организуемого предприятия, но и избрать его в качестве посредника между собственниками первоначального капитала планируемой газеты и литератором Джоном Гибсоном Локхартом (1794–1854; см. ил. 11), которому отводилась важная роль в осуществлении проекта.

Дизраэли с энтузиазмом принял предложение Меррея. Для переговоров с Локхартом требовалась поездка в Шотландию (он жил тогда в Чифсвуде неподалеку от Абботсфорда, поместья своего тестя Вальтера Скотта). Дизраэли отправился туда. Он посылал Меррею подробные письма о ходе переговоров с Локхартом и Скоттом (см.: Monypenny, Buckle 1968/I: 66–75). Биографы Дизраэли единодушны в том, что эти послания носили весьма прихотливый характер и многое в них было продиктовано лишь богатой фантазией молодого человека. Дизраэли для переписки с Мерреем изобрел особый шифровальный код, в котором буква «О» означала «политического Пэка» (то есть самого автора писем), «шевалье» — сэра Вальтера Скотта, «М» (от города Мелреза, вблизи которого располагался Чифсвуд) — Локхарта и т. п. (см.: Blake 1966b: 28). Исследователи гадают, зачем Дизраэли потребовался код, о котором он иногда вообще забывал; и трудно не заподозрить в таком шифре чисто литературную забаву проказливого Пэка (ср. шекспировский «Сон в летнюю ночь»), продиктованную свифтовскими насмешками над «большими искусниками по части нахождения таинственного значения слов, слогов и букв» (Свифт 2005: 273).

Фантазия Дизраэли распространялась как на форму его писем к Меррею, так и на их содержание. В них, например, шла речь «об организации политической партии, но нет никаких фактических данных в поддержку того, что за этим скрывалось что-либо еще, кроме игры живого воображения Дизраэли» (Braun 1981: 27). В результате, «несмотря на его собственные сообщения Меррею, Дизраэли ухитрился крайне запутать дело» (Blake 1966b: 29; цит. по: Трухановский 1993: 35), и хотя его деятельность в качестве партнера издателя по созданию новой газеты еще какое-то время продолжалась и он даже стал автором ее названия, в конце 1825 года его имя перестало фигурировать среди инициаторов готовившегося периодического издания. Газета «Репрезентатив» («The Representative»), на подготовку к публикации которой Дизраэли затратил много энтузиазма, оказалась недолговечной: она начала печататься 26 января 1826 года, а прекратила свое существование 29 июня того же года. Меррей понес большие убытки.

«Смелое предприятие», связанное с выходом в свет газеты «Репрезентатив», оказалось неудачной авантюрой, и всё же оно дало толчок творческой деятельности Дизраэли и материал для первого опубликованного романа писателя, «Вивиан Грей», который проложил ему путь в английскую литературу.

III

Весной 1825 года в Лондоне вышел роман о жизни светского общества. Он был озаглавлен «Тримен, или Благовоспитанный человек» («Tremaine, or The Man of Refinement») и написан шестидесятилетним юристом и отставным членом парламента Робертом Плумером Уордом (1765–1846), который внезапно решил заняться литературным творчеством. Успех, который анонимно опубликованный роман Уорда имел у читающей публики, побудил Дизраэли последовать его примеру, тем более что этому благоприятствовали обстоятельства: семья Исаака д’Израэли была в дружеских отношениях с Бенджамином и Сарой Остин (см. ил. 8, 9), четой, которая содействовала Уорду в организации анонимного издания его книги, заблаговременно разрекламированной издателем Генри Колбурном (1784–1855; см. ил. 12), большим специалистом в деле осведомления читателей о достоинствах печатаемых им произведений (см.: Marchand 1941: 109, 119–120, 125, 134–135, 160–162). Сара Остин с воодушевлением поддержала начинающего писателя. Она не только собственноручно переписала авторский черновик, но и выступила посредником в переговорах с Колбурном о печати этого текста на условиях анонимности, в тайну которой на первых порах не был посвящен даже сам издатель (см.: Jerman 1960: 45–59).

Получив рукопись «Вивиана Грея» в свое распоряжение, Колбурн принялся информировать читателей о положительных качествах готовящейся публикации. В печати появились инициированные им сообщения о том, что новая книга представляет собой замечательный роман сатирического жанра, герой которого «знаком с каждым представителем современного светского и политического круга», что роман этот является «своего рода „Дон-Жуаном“ в прозе», а его автор — «талантливый светский молодой человек» — из практических соображений пожелал остаться неизвестным. Наконец, за несколько дней до появления «Вивиана Грея» в магазинах одна из лондонских газет писала о заглавном герое романа: «Этого персонажа <…> можно назвать, как мы слышали, каким угодно, но только не скучным: он, как сообщают, поистине „оригинал“: коварный, отважный, решительный» (цит. по: Ibid.: 59). 22 апреля 1826 года «Вивиан Грей» был опубликован.

Едва Вивиану Грею исполнилось десять лет, его отдали в школу, где «шестнадцать благородных девиц, все как одна — дочери священников, присматривали только за чистотой белья и нравственностью» (Disraeli 1859Ь/I: 2). Такое обстоятельство отроческой жизни Вивиана могло бы обеспечить ему будущее, сходное с тем, что ожидало юных героев Диккенса (в еще не изданных на тот момент романах)[44], однако судьба дизраэлевского персонажа складывается совершенно иначе. В свои «без малого десять лет» мальчик еще не умел читать и «не знал алфавита» (Ibid./I: 1), а в восемнадцать он уже не только хорошо знаком с сочинениями Платона, но и готов перейти к изучению Плотина и других неоплатоников (см.: Ibid./I: 19–20). Проблемы Вивиана коренятся в его необычайно быстром интеллектуальном развитии. Еще в школе он обнаружил, что остер на язык (см.: Ibid./I: 14). Его школьные сочинения неизменно «вызывали всеобщее одобрение» (Ibid./I: 7). Благодаря смекалке и знаниям он сумел победить в кулачном бою старшего по возрасту и физически более сильного противника (см.: Ibid./I: 13). Он без труда сделался предводителем своих однокашников и заводилой в их играх (см.: Ibid./I: 8–9). После внезапного исключения из школы за одну из своих проделок Вивиан на год с липшим погружается в чтение книг в отцовской библиотеке, и там он ненароком открывает для себя «отрасль знания, безусловно, наиболее восхитительную из тех, что существуют на свете, но и, безусловно, наиболее рискованную для мальчика — изучение политики».

И вот всё разрешилось! Необъяснимое душевное томление, которое так часто озадачивало его, было наконец объяснено. Эта потребность, непреодолимая потребность, которую он так часто испытывал, была наконец-то утолена; великая цель, на которой следовало сосредоточить силы и работу ума, в итоге была найдена. В возбужденном состоянии он шагал по своей комнате, тоскуя о парламенте.

Сразу вслед за этим описанием переживаний героя следует комментарий автора:

Можно спросить, что же во всём этом дурного? Быть может, читатель возразит, сказав что-нибудь о благородном духе и юношеском тщеславии. Вред же был огромен. Приближалось время, когда Вивиану предстояло уехать из дома в Оксфорд — иначе говоря, начать долгую подготовку к своему вступлению на жизненный путь. И вот этот человек, который готовился стать студентом — этот мальчик, этот юноша, что собирался приступить к своему образованию, — возымел все желания зрелого, умудренного опытом человека, не обладая притом надлежащим опытом и зрелостью. Он уже стал хитроумным чтецом человеческих сердец и осознавал, что ему от рождения дана власть над словом, способным направлять людей. Одна уже мысль об Оксфорде для такой личности была оскорблением.

Итак, автор не разделяет эйфории своего героя и указывает на ее причину — отсутствие у того жизненного опыта и незрелость ума. Об опасности стремления «поспешно стать великим человеком» (Ibid./I: 27) предупреждает Вивиана и его отец. Но сын не внемлет голосу отцовского рассудка и продолжает, отвергая все другие возможности (см.: Ibid./I: 25), мечтать о карьере политического деятеля. Он говорит:

«В Англии только личная известность открывает путь в общество сильных мира сего. Не важно, приобретена ли эта известность благодаря состоянию, происхождению или таланту; однако бесспорно то, что для проникновения в светское общество необходимо обладать благородной кровью, миллионом фунтов или же одаренностью».

Из трех перечисленных свойств в распоряжении Вивиана имеется лишь одаренность. Как он убедился во время учебы в школе, сила его заключена в интеллекте. Он размышляет:

«„Богатство есть сила“, — говорит Экономист. — „А что же Интеллект?“ — вопрошает Философ. <…> почему знаменитые мыслители умирали на чердаках? И почему рождались на свет поэты, которым одна лишь Природа вторила эхом восхищения? Вероятно, эти люди думали только о себе самих и <…> упускали или же с презрением отвергали изучение прочих. Так вот! Мы должны смешаться с толпой; мы должны проникнуть в ее чувства; мы должны приспособиться к слабым; сострадать их горестям, коих не ощущаем <…>; чтобы быть сильными, мы должны сделаться слабыми; чтобы доказать, что мы великаны, нам придется стать карликами <…>. Наша мудрость должна быть скрыта под маской глупости, постоянство цели — под маской своенравия».

Подобные мысли Вивиан подкрепляет ссылкой на «мудрость древних»: ведь в их сказаниях Юпитер, сходя на землю, представал не в величественном облике громовержца, но «как простой человек низкого сословия, как пастух, деревенщина и часто как животное». Отсюда следовал вывод: «Чтобы управлять людьми, даже бог, по-видимому, испытывал чувства, свойственные человеку — а иногда и животному; и, очевидно, находился под влиянием самых низких страстей» (Ibid./I: 26).

Готовность Вивиана допустить влияние «самых низких страстей» ради возможности «управлять людьми» позволяет ему прийти к следующему умозаключению: «Могущественному аристократу, чтобы стать министром, требуется лишь сообразительность. Что требуется Вивиану Грею для достижения той же цели? Влияние этого аристократа» (Ibid./I: 26–27).

Лестью и хитростью Вивиан входит в доверие к маркизу Карабасу, связанному с высшими правительственными сферами. Том Браун отмечает, что имя этого английского лорда совпадает с именем действующего лица французской сказки «Кот в сапогах» («Le Chat Botté»), написанной в 1697 году Шарлем Перро (1628–1703) (см.: Braun 1981: 32). Дизраэли в своем романе иронически характеризует этого персонажа: подобно сказочному герою Перро, маркиз мало заслуживает тех привилегий, которыми обладает, ибо уже давно «сила его способностей исчезла под совокупным бременем лет, праздности и сварливости», однако тщеславие осталось, и он глубоко уязвлен тем, что «его отстранили от дел» (Disraeli 1859Ь/I: 32), будучи по-прежнему убежден, что «с ним, необычайно влиятельным и одаренным человеком, несправедливо обошлись» (Ibid./I: 120).

Вивиан Грей делает ставку на неудовлетворенное тщеславие Карабаса. Он предлагает маркизу план действий, в котором самому Вивиану достается служебная роль «кота в сапогах», ловко расчищающего своему хозяину путь к вершинам власти: Карабас должен будет возглавить группу недовольных политиков (среди которых фигурирует лорд Биконсфилд, охарактеризованный одним из персонажей как болван; см.: Ibid./I: 133), обойденных вниманием правительства, а Вивиан возьмет на себя «всю организацию партии Карабаса» (Ibid./I: 49).

Идеи Вивиана приходятся по душе Карабасу, который оценивает юношу как «необычайно умного молодого человека». (Ibid./I: 64). Вивиан получает приглашение погостить в Шато Дезир, загородной вилле маркиза, в XVI веке построенной его предком в духе итальянской архитектуры. Приемы, которые Карабас регулярно устраивает в Шато Дезир, являются, по выражению Мюриэл Мейсфилд, «сами по себе маленьким миром», где маркиз ощущает себя «монархом крошечного королевства» (Masefield 1953: 32), когда приветствует в парадной анфиладе своей виллы съезжающихся туда представителей столичной знати и местного дворянства, среди которых присутствуют и те, кто может войти в его будущую партию.

Во время пребывания в Шато Дезир круг светского общения Вивиана расширяется, и это дает юноше материал для наблюдений, обусловленных «необходимостью уметь обращаться с людьми, изучать их нравы и потакать их слабостям» (Disraeli 1859Ь/I: 127), что, в свою очередь, облегчает его задачу, когда он остается с Карабасом наедине.

Утро Вивиана было полностью занято разработкой новой политической системы: вместе с маркизом взвешивали они различные интересы, уравнивали связи и обдумывали, «какую же сторону им принять в этом важном вопросе». О политика, ты — изумительное жонглирование! Всё предприятие <…> представлялось обоим участникам совещания очень простым делом, ибо один из основных принципов Вивиана Грея как раз и заключался в том, что возможно всё. Бесспорно, в жизни люди часто терпят неудачу, и в конечном итоге большинство достигает весьма немногого; однако все эти неудачи, всю эту непродуктивность можно объяснить недостатком физической и интеллектуальной смелости. <…> теперь Вивиан Грей знал, что в мире существует, по крайней мере, один человек, который не является трусом ни в физическом, ни в умственном отношении, и поэтому он уже давно пришел к утешительному выводу, что карьера его будет не иначе как в высшей степени замечательной.

В заключительных словах слышится ирония автора по отношению к своему герою. Однако указывает она на конечную развязку, а не на промежуточные перипетии маневров, направленных на создание партии Карабаса.

Вивиан преуспевает в искусстве «изумительного жонглирования», в котором он видит суть политической деятельности. Этот «необычайно умный молодой человек» рассказывает о своих воззрениях сторонникам Карабаса:

Он изложил новые политические принципы, указал на заблуждения, от пагубного влияния коих они так долго страдали, посулил им должности, власть, поддержку, уважение, если они будут следовать только тем принципам, которые он предлагает <…>.

Как замечает Майкл Флавин, выступление Вивиана «блещет отсутствием точных деталей упомянутых принципов» (Flavin 2005: 12).

Совершенно иначе Вивиан представляет свою позицию Кливленду, когда по поручению маркиза отправляется к тому в Северный Уэльс, чтобы склонить его на сторону партии Карабаса. Тридцатитрехлетний Фредерик Кливленд, обладающий недюжинным умом, ораторскими способностями и получивший отличное образование в Итоне, Кембридже и одном из университетов Германии, при отсутствии состояния и связей рано стал членом парламента и начал политическую деятельность, которую ему пришлось прервать из-за несправедливости, допущенной по отношению к нему Карабасом. Он разочаровался в политике: «Нет такого предательства или низости, на которые не способна пойти политическая партия — ибо в политике не существует понятия чести» (Disraeli 1859Ь/I: 195). Сменив парламент на службу в суде, женившись, переселившись в Уэльс, он ведет тихую жизнь сельского фермера, которая, однако, плохо подходит к его темпераменту и не удовлетворяет Фредерика.

Очутившись у Кливленда, Вивиан встречает, как он и ожидал, весьма холодный прием. Однако посланец Карабаса, в отличие от Кливленда, с презрением относящегося к изучению человеческой природы, наделен тонким психологическим чутьем (см.: Ibid./I: 127). Он сразу же понимает, с кем имеет дело, и по достоинству оценивает интеллект Кливленда. Поэтому он не считает необходимым притворяться и тем самым завоевывает доверие того, с кем действительно хочет дружить. Он раскрывает Кливленду свои карты:

«Я не жертва обмана маркиза Карабаса; и, полагаю, не марионетка, не орудие в чьих бы то ни было руках. Поверьте мне, сэр, в Англии наблюдается действие чего-то такого, что, схваченное на подъеме, может привести к успеху. Я ощущаю это, сэр, — я, молодой человек, не стесненный никакими политическими принципами, не располагающий связями в политическом мире, но, откровенно говоря, чувствующий уверенность в своих силах и желающий вместе с тем ради собственной выгоды использовать возможности других людей. Оказавшись в подобном положении, я осознаю, что стремлюсь к той же цели, что и лорд Карабас, а также двадцать других господ, не уступающих ему в духовном и физическом отношении; и скажите мне, сэр, разве должен я играть роль отшельника в драме жизни только потому, что мои спутники на жизненном пути оказываются порой глупцами, а время от времени — негодяями?»

Если в случае Кливленда психологическое чутье Вивиана подсказывает ему наилучший способ действия, то в отношении миссис Феликс Лоррэн оно подводит его. Вивиан полагает, что сможет «использовать эту женщину в собственных целях» (Ibid./I: 150), однако сильно заблуждается. Миссис Лоррэн — свояченица маркиза, которая нашла постоянное прибежище в его семье после того, как ее покинул брат Карабаса. Уже на первых порах своего знакомства с Вивианом она сообщает ему, что маркиз посвятил ее во все детали их политического плана и, хотя у нее «нет способностей к политике» и она «не может помогать [ему] в управлении народом», она, «вероятно, [окажется полезной] в делах семьи» (Disraeli 1859Ь/I: 61–62). Подобное предложение не может не заинтересовать Вивиана, и он, несмотря на то, что миссис Лоррэн ничуть не привлекает его как женщина (см.: Ibid./I: 57), рассыпается в комплиментах и даже льстит ей. Однако то, чего Вивиан с легкостью достигает в общении с маркизой Карабас, выведывая у нее в ходе самой беседы нужные ему сведения о настроении ее супруга (см.: Ibid./I: 141–142), относительно миссис Лоррэн у него не выходит.

Знаки женского внимания она оказывает не только Вивиану, но и Кливленду, когда тот появляется в Шато Дезир. Однажды Вивиан становится невольным свидетелем такой сцены: миссис Лоррэн стоит перед Кливлендом на коленях: «<…> лицо ее выражало самые противоречивые страсти, которые, можно сказать, соревновались между собой за господство. Мольба. Ярость. И — как же мне это назвать? Любовь» (Ibid./I: 140). Вивиан долго не может «разгадать» миссис Лоррэн (Ibid./I: 71), до тех самых пор, пока не становится случайным свидетелем того, как она пытается его отравить (см.: Ibid./I: 149). Только тогда его осеняет, и он замечает собственное сходство с миссис Лоррэн: «Думается мне, что в этой таинственной иностранке, в этой женщине я повстречал в некотором роде своего двойника. То же удивительное знание человеческой души, та же сладость голоса, та же необыкновенная хитрость <…>» (Ibid./I: 150). Такое открытие потрясает его, и он задается вопросом: «<…> разве имею я право играть счастьем других людей? <…>. Неужели выходит, что я — интеллектуальный Дон-Жуан: он был безучастен к телам людей, я же безразличен к их душам <…>» (Ibid./I: 151).

Но и миссис Лоррэн, что судит о Вивиане отнюдь не по его льстивым речам, а по «взгляду, который не лжет, и красноречивым чертам лица, которые выдают Правду» (Ibid./I: 158–159), приходит к аналогичному выводу и говорит ему: «<…> хранимый в сокровенных тайниках вашей души, живет образ, перед которым вы склоняетесь в обожании, и образ этот — ваш собственный» (Ibid./I: 162).

Такая оценка характера Вивиана согласуется в романе с психологической мотивировкой непримиримой вражды, которую испытывает к нему миссис Лоррэн. Дочь немецкого барона, она ощущает, что с английской аристократической семьей Карабаса ее «соединяют исключительно узы ненависти». Она уверена: Вивиан, сын лондонского литератора, чужд роду маркиза — «как в отношении крови, так и любви» — в той же мере, что и она сама, однако при этом он распоряжается всем «благодаря силе своего таланта вопреки любым последствиям, кроме собственного процветания». По этой причине «молодой авантюрист» (Ibid./I: 160) становится ей невыносим, и она сначала пытается отравить его, а затем, когда попытка не удается, интригами и клеветой разрушает его план по созданию партии Карабаса.

В финале первой части романа коллизии разрешаются в духе английской кровавой драмы начала XVII века, жанра, в котором Дизраэли впоследствии будет пробовать свои силы:[45] Вивиан мстит миссис Лоррэн ее же оружием — коварством; их напряженный разговор оборачивается для нее кровоизлиянием (см.: Ibid./I: 221). Внешние обстоятельства мешают Вивиану разъяснить Кливленду ситуацию, возникшую по вине миссис Лоррэн; тот чувствует себя обманутым и вызывает Вивиана на дуэль; последняя заканчивается гибелью Кливленда от шальной пули противника (см.: Ibid./I: 226–227, 229), сам же «жонглер», у которого, по словам отца, «ловкие трюки зависят от быстроты движений» (Ibid./I:: 188), расплачивается за крах своего предприятия тяжелой болезнью, однако автор избавляет его от гибели, посылая в Германию.

Путешествия Вивиана Грея по Германии описаны в продолжении романа, опубликованном Колбурном 22 февраля 1827 года. Германские княжества, по которым странствует герой, вымышлены, о чем свидетельствуют их названия, которые содержат порой литературные реминисценции, включенные в повествовательную канву. Так, названия княжеств «Малая Лилипутия» (Ibid./II: 81) и «Микромегас» (Ibid./II: 143) вызывают ассоциации соответственно с «Путешествиями Гулливера» («Gulliver’s Travels»; 1726) Свифта и повестью Вольтера (1694–1778) «Микромегас» («Micromegas»; 1752). Данные ориентиры повествования указывают на новый ракурс, с которого автор смотрит на своего героя. Подобно свифтовскому или вольтеровскому путешественнику, Вивиан Грей наделен функцией стороннего наблюдателя чужих нравов и обычаев, однако он — наблюдатель меланхолический: ему дважды не повезло в любви — и он полностью отказался от своих прошлых тщеславных политических устремлений. Автор сообщает читателю об изменении образа мыслей Вивиана:

Какое-то мгновение он размышлял о власти; но затем встрепенулся — и перестал думать об утомительном беспокойстве, терзающих тревогах, вечной напряженности, постоянных ухищрениях, мучительных усилиях и безумных перипетиях своей былой деятельности.

В продолжении романа появляется персонаж, чья политическая карьера по своей грандиозности совершенно под стать той, о которой мечтал Вивиан Грей в первой части произведения. Это Бекендорф, премьер-министр княжества Райзенбург. Сын крестьянина, он добился всего исключительно благодаря своим личным качествам и, не будучи дворянином, стал воспитателем престолонаследника, а затем и фактическим правителем страны (см.: 1859Ь/II: 119). Он утверждает: «Не обстоятельства создают человека, а человек — обстоятельства» (Ibid./II: 192; цит. по: Виноградов 2004: 17). Вивиан понимает, что в своих странствиях он повстречал человека, исповедующего ту же «фатальную» и «бессмысленную» философию, «с которой он сам, Вивиан Грей, начинал свою жизнь». Он рассуждает:

«Как же так? Какую главную ошибку он совершил? Об этом следовало немного поразмыслить. Бекендорф прожил тридцать лет — и даже больше, — прежде чем мир ощутил его власть, да и вообще узнал о его существовании. Глубоко изучая вплоть до мельчайших подробностей не только отдельно взятого человека, но и человека, живущего в обществе, не только отдельных личностей, но целые народы, Бекендорф накопил обширные знания обо всём, что могло иметь интерес для его собратьев по жизни; и когда ему представилась та самая возможность, что однажды выпадает всем людям, он был полностью к ней готов <…>. Вивиан Грей, не уступавший умом никому другому, ринулся на жизненное поприще, будучи юнцом по годам и взрослым мужчиной — по восприятию. Но каким бы блестящим ни был его талант, ему не хватало знаний. Он не мог полагаться только на себя самого; следовательно, возникала необходимость помощи со стороны <…>».

Позиция автора по отношению к своему герою, как можно заметить, радикально изменилась. Если в первой части романа автор был заодно с Горацием Греем, предупреждавшим сына об опасности его «трюков», и в авторских описаниях персонажа сквозила ирония, то теперь она сменяется апологией. Речь теперь в основном идет не об «изумительном жонглировании» обстоятельствами жизней других людей, а о помощи со стороны последних. Ответственность за провалившийся план Вивиана перелагается на тех, кто был призван ему помогать.

Его коллеги действовали одновременно ради удовлетворения собственных личных интересов <…> и ради достижения великой цели, которую их слабые умы <…> не стремились постичь. Противоестественная комбинация провалилась — и ее инициатор пал.

Функция двойника Вивиана переходит от искушенной в интригах миссис Лоррэн к достопочтенному Бекендорфу, политическому деятелю, умудренному знаниями и жизненным опытом.

Как полагает Вивиан, самая несбыточная фантазия с его стороны — это «верить в то, что он сможет вновь возвратиться к надеждам, чувствам, стремлениям своего отрочества» (Ibid.). И всё же успешная политическая карьера Бекендорфа, строящаяся на тех же исходных принципах, с которых начинал свою деятельность Вивиан, не исключает оптимистической перспективы будущего жизненного пути заглавного героя. Роман оканчивается неопределенно: на горной дороге Вивиана застает буря, под ним гибнет конь, а судьба всадника остается неизвестной. Когда впоследствии Дизраэли спрашивали, что же случилось с его героем, писатель отвечал: «Следствия не проводили, считается, что он остался жив» (цит. по: Masefield 1953: 45).

IV

В начале мая 1826 года, вскоре после выхода в свет первого романа Дизраэли Роберт Плумер Уорд в письме к Саре Остин отмечает:

Все обсуждают «Вивиана Грея». Его остроумие, живость языка и дерзость вызывают восхищение. <…> в Лондоне он широко распространяется, возбуждая любопытство, а также негодование <…>. <…> он, разумеется, пугает великое множество людей, которые помышляют о разоблачении, и Вы должны быть крайне осторожны в том, что касается раскрытия имени автора.

Однако тайна анонимности издания сохранялась недолго. Уже в день выхода романа появилась рецензия, в которой говорилось, что автор часто обращается «к темам, о которых обычный светский человек ничего не знает и еще меньше желает знать», а 15 июня газета «Джон Буль» («John Bull») поместила сообщение о том, что автором «Вивиана Грея» является «молодой мистер Дизраэли», а вовсе «не его отец, как полагали некоторые» (Phipps 1850: 147; цит. по: Jerman 1960: 65).

Скандальная известность, которую еще до публикации приобрел роман Дизраэли благодаря методам рекламы, используемым Колбурном, обернулась не только против издателя, нажившего себе многочисленных врагов, но и против личности автора. Дизраэли корили за молодость, за модные дендистские костюмы, в которых он щеголял, за полное незнание светской жизни. Ему советовали «удовлетвориться погружением в вечное забвение», чтобы «избежать вечных насмешек». В нем видели «темную личность, которая никого не интересует» (Jerman 1960: 66; цит. по: Трухановский 1993: 45).

Рецензенты выявили подробности анонимного издания «Вивиана Грея» с участием Сары Остин, провели параллели между сюжетными коллизиями романа и особенностями появления всё еще выходившей в то время газеты «Репрезентатив» и принялись строить догадки о сходстве между вымышленными персонажами и реальными их прототипами: Вивианом Греем и Дизраэли, Горацием Греем и Исааком д’Израэли, Карабасом и Мерреем, Кливлендом и Локхартом. Не только подобные домыслы, но и сама их основа, что коренилась в содержании романа, окончательно испортили и без того уже отягченные историей с газетой «Репрезентатив» отношения между семьей Исаака д’Израэли и «литературным и политическим кружком, группировавшимся вокруг Меррея» (см.: Blake 1966b: 42–48).

В 1827 году во вступлении ко второй части «Вивиана Грея» Дизраэли разъяснил свою концепцию главного героя романа:

Я задумал персонажа, юношу; он обладает большими способностями, а душа его, как у большинства наших молодых людей, развращена тем искусственным веком, в который он живет <…>. Изображая чувства его раннего отрочества, я как романист предвидел результаты, к которым они приведут, — а потому имел в запасе наказание, которое понес в итоге этот вымышленный персонаж. Мне ставят в вину аффектацию, дерзость, заносчивость, безнравственное остроумие моего героя. И тем не менее, неужели Вивиан Грей непременно должен говорить <…>, как сэр Чарльз Грандисон?

Как отмечает Роберт Блейк, публикация «Вивиана Грея» не принесла автору успеха в лондонских светских гостиных, и его восхождение по общественной лестнице «в течение ближайших шести лет даже не начиналось». Но и впоследствии, несмотря на все усилия, Дизраэли не удалось нейтрализовать ущерб, который его репутации нанесла скандальная известность этого первого произведения.

«Вивиан Грей» преследовал Дизраэли до самого конца. Тщетно стремился он оправдаться за свой роман, именуя его «юношеской опрометчивостью», «своего рода литературной lusus»

(лат. — «забавой». — И.Ч.),

«ошибкой молодости». Тщетно стремился он полностью изъять его из продажи, а когда не преуспел в этом — изменить текст согласно правилам респектабельности. Ничто не помогало. <…>. Книга переиздавалась снова и снова. Казалось, что она обладает такой же неодолимой жизнестойкостью, как и ее герой. Полвека спустя премьер-министр и лидер партии тори столкнется с тем, что цитаты из его первого романа будут публично приводиться с парламентской трибуны в доказательство того, что он никогда не был истинным консерватором, а также с церковной кафедры — чтобы опорочить его нравственный облик.

Если принять во внимание урон, постоянно наносимый репутации Дизраэли — политического деятеля, становится очевидна его более чем сдержанная оценка своего первого произведения, данная годы спустя после выхода в свет «Вивиана Грея». Например, в предисловии к собранию своих сочинений, изданному в 1870 году, Дизраэли замечает:

Книги, написанные юнцами, претендующими на то, чтобы изображать нравы и трактовать со знанием дела человеческую природу, неизменно грешат надуманностью. В лучшем случае они могут оказаться лишь результатом воздействия фантазии на знание, не приобретенное опытным путем. Обязательным следствием этого является утрирование, которому сопутствует дурной вкус. Нелишне также заметить, что в подобных произведениях непременно наблюдается полное отсутствие мастерства, ибо такой недостаток присущ абсолютно всем творческим начинаниям. «Вивиан Грей» представляет собой крайне незрелое произведение, которое, однако, воспротивилось даже усилиям автора изъять его из продажи. Его судьба была необычайной; и не стоит удивляться, что через сорок четыре года после его первой публикации я вынужден просить читателя о снисхождении, коль скоро этой книге непременно суждено быть переизданной вновь.

Сэр Лесли Стивен (1832–1904) в статье, посвященной литературному творчеству Дизраэли, опубликованной во влиятельном позитивистском журнале в 1874 году (тогда же Дизраэли вторично возглавил правительство Великобритании), в частности, говоря о «Вивиане Грее», выразил сожаление, что писатель так и «не остался верен своим романам», а «пошел на риск стать премьер-министром страны» (FR 1874: 430). В 1878 году датский критик Георг Брандес (1842–1927) издал монографию, посвященную Дизраэли-писателю, в которой «Вивиану Грею» отводилось почетное место; роман характеризовался как «искрящаяся умом книга» (Брандес 1909: 68).

В том смешении выдуманного и действительного, которое в первом произведении Дизраэли в такой сильной степени подстрекало любопытство читателей, было нечто непроизвольное, нечто объясняемое только молодостью автора; но в то же время под этим скрывалось нечто прочное в нем, выступавшее всякий раз, когда он брался за перо.

Каким же образом «нечто прочное», то есть формирующаяся поэтика романиста, которая обусловила устойчивую жизнеспособность «Вивиана Грея» в условиях меняющейся читательской среды, проявило себя в первом опубликованном художественном произведении Дизраэли?

Уже первые рецензенты отметили параллель между историей создания «Вивиана Грея» и участием Дизраэли в переговорах, связанных с основанием газеты «Репрезентатив». Присутствие этой истории в фабуле романа вкупе с соответствующей идентификацией персонажей и их прототипов теперь уже ни у кого не вызывает сомнений (см.: Rosa 1936: 31). Хотя внешнего сходства между Мерреем и Карабасом нет, а на то, что прообразом Кливленда является Локхарт, указывает встречающееся в рукописи романа замечание о том, что имя этого персонажа перекликается с названием поместья, в котором жил его предполагаемый прототип (см.: Ridley 1995: 45; ссылка по: Flavin 2005: 11), данная связь, будучи, по выражению Блейка, «перенесена из сферы журналистики в сферу политики» (Blake 1966b: 37), в 1826 году отсылала политически осведомленного английского читателя к соотношению сил в парламенте, где на фоне длившегося с 1812 года премьерства консерватора Роберта Банкса Дженкинса, лорда Ливерпуля (1770–1828; см. ил. 96) всё больший общественный вес приобретал его коллега по кабинету Джордж Каннинг, опиравшийся на либеральных тори и консервативных вигов и сформировавший из них в 1827 году коалиционное правительство, не поддержанное такими видными торийскими деятелями, как Артур Уэлсли, герцог Веллингтон (1769–1852; см. ил. 95) и Роберт Пиль (1788–1850; см. ил. 102) (см.: Horsman 1973: 11). Политическая актуальность, что прослеживается в содержании «Вивиана Грея», не только отчасти объясняет интерес, изначально возникший к анонимному изданию этой книги, но и предвосхищает характер той проблематики, к которой писатель обратится в своем дальнейшем творчестве в сфере социально-политического романа.

Замыслив осуществить интригу, которая должна была привести Карабаса к власти, а самому интригану обеспечить место в парламенте, Вивиан Грей воплощает «действительное, подлинное честолюбие» Дизраэли. Это указывает на автобиографичность главного героя произведения. Резюмируя наблюдения ряда исследователей, В. Н. Виноградов отмечает:

Черты автобиографичности в романе налицо — не только в размышлениях о честолюбии Вивиана, о путях, ведущих «наверх», но и в описании библиотеки, напоминающей библиотеку Исаака д’Израэли, бесед в литературной среде, знакомства Вивиана с магнатами лондонского Сити[46].

Однако черты автобиографизма существуют в романе не изолированно, но в связи с вымышленным миром, который в нем изображен, и, следовательно, их художественная значимость не может быть понята вне его контекста.

Роберт Блейк настойчиво заявляет: «Что бы ни говорили наивные защитники Дизраэли, сомнению не подлежит: Вивиан с его дерзостью, отсутствием колебаний, всепоглощающим честолюбием и беззастенчивой наглостью является автопортретом» (Blake 1966b: 37–38). Американский исследователь Даниел Шварц более осторожен: «Если Вивиан передает „действительное, подлинное честолюбие“ Дизраэли, то это потому, что, как признавал сам Дизраэли, он одной стороной своей души упивается властью ради власти» (Schwarz 1979: 8). Шварц возводит образ Вивиана лишь к одному аспекту дизраэлевского восприятия власти, и это позволяет увидеть, что другая сторона этого восприятия также зафиксирована романистом. Сюжетно она представлена в виде наказания, которое, по замыслу Дизраэли, ожидает главного героя в конце первой части, а также сменой композиционной модели повествования и соответствующей трансформацией образа Вивиана во второй части.

Меняется и отношение повествователя к Вивиану. В романе, изданном в 1826 году, авторская ирония почти неизменно сопровождает энтузиазм, с которым Вивиан строит свои планы. Она отсутствует, когда автор рассказывает о доброте, проявляемой Вивианом по отношению к Джону Коньерзу, а когда герой терпит крах, в завершающей фразе первой части (она была удалена самим Дизраэли, который впоследствии редактировал изначальный текст) звучит сочувствие автора к своему персонажу:

Я очень боюсь, что Вивиан Грей — человек погибший, однако уверен, что каждый читатель с доброй и нежной душой, познакомившись с его печальной участью, вознесет святую молитву за его возрождение — как для общества, так и для самого себя.

В продолжении романа, опубликованном в 1827 году, возрождение Вивиана не описано, но сочувствие автора к его меланхолической фигуре сохраняется.

Мэтью Роза видит генезис первой части «Вивиана Грея» в европейской традиции плутовского романа, получившей плодотворное развитие в английской просветительской прозе XVIII века:

[Вивиан является] плутовским героем, приспособленным к запросам новой эпохи, интеллектуализированным Томом Джонсом. От простых добродетелей английского пикаро[47] XVIII века уже отказались. В новом корыстолюбивом обществе главное значение приобрели проблемы материального процветания. Дизраэли представил это современное ему произведение со всем остроумием и красочностью, что были характерны для его собственного естества.

Эту точку зрения разделяет Даниел Шварц, который пишет:

Хотя Вивиан — законченный эгоист, в обычных обстоятельствах он являет собой добродушного пройдоху в традиции пикарескного романа <…>. Дизраэли смягчает наше суровое суждение о герое, показывая, как Вивиан заступается за своего друга Джона Коньерза.

Характеризуя Кливленда, автор замечает, что в противоположность Вивиану Грею «Кливленд с презрением отворачивался от книги Природы» (Disraeli 1859Ь/I: 127). Выражение «книга Природы» принадлежит Генри Филдингу (1707–1754) и встречается в «Истории Тома Джонса, найденыша» («The History of Tom Jones, a Foundling»; 1749). Филдинг использует его, когда формулирует один из основных своих эстетических принципов: «<…> дело просвещенного, проницательного читателя — справляться с книгой Природы, откуда списаны все события нашей истории, хоть и не всегда с точным обозначением страницы» (Филдинг 1973: 315). Употребление филдинговского выражения в дизраэлевском тексте указывает на то, что при создании первой части «Вивиана Грея» Дизраэли держал в поле зрения упомянутое произведение Филдинга. Но в какой же мере Том Джонс послужил образцом для Вивиана Грея?

В трудной для Джона Коньерза ситуации Вивиан выручает этого сельского труженика, проявляя к нему искренние дружеские чувства и обнаруживая тем самым в себе задатки естественной доброты, которой Филдинг так щедро наделил Тома Джонса. Эпизод с Коньерзом всё же единичен; у Вивиана нет «благородной отзывчивости к чужой беде», и этим он отличается от филдинговского героя, к которому «люди, им спасенные, приходят <…> на помощь в черный для него день» (Елистратова 1966: 254).

Джону Коньерзу Вивиан платит добром за добро: однажды тот помог ему, когда у Вивиана приключилась беда с лошадью (см.: Disraeli 1859Ь/I: 77). Других же персонажей Вивиан стремится обхитрить, и здесь можно заметить сходство его поведения с поведением шекспировского Доброго Малого Робина, эльфа, который чинит всем в округе мелкие пакости, но если «кто зовет его дружком, | Тем помогает, счастье носит в дом»[48], и который сам себя называет «веселым духом, ночным бродягой шалым» (Шекспир 1957–1960/III: 147. Пер. Т. Щепкиной-Куперник). Данная ассоциация не носит случайного характера: ведь в переписке с Мерреем в 1825 году Дизраэли, выдвигая мысль о формировании новой политической партии в Великобритании, именовал себя «политическим Пэком». И это не единственный «шекспировский след». В одном из ключевых моментов романа, когда Вивиан раскрывает свои истинные замыслы Кливленду, в его речи звучит настолько явная шекспировская реминисценция, что ее никак нельзя считать случайной. Ср.: «<…> в Англии наблюдается действие чего-то такого, что, схваченное на подъеме, может привести к успеху» (Disraeli 1859Ь/I: 134); «В делах людей прилив есть и отлив, | С приливом достигаем мы успеха»[49] (Шекспир 1957–1960/V: 303. Пер. М. Зенкевича). Вкрапление шекспировского слова в текст сочетается у Дизраэли с филдинговским приемом введения шекспировской темы: подобно Партриджу, который в пятой главе шестнадцатой книги «Тома Джонса» размышляет об исполнителях ролей в «Гамлете», во второй части дизраэлевского романа Вивиан рассуждает о постановке оперы Россини на сюжет «Отелло» (см.: Disraeli 1859Ь/II: 313–315).

Следы пристального внимания к драматургии Шекспира, обнаруживаемые на страницах «Вивиана Грея», позволяют считать ее фактором, имевшим определенное значение при создании романа, и говорить о ее влиянии на авторский замысел. Во время переговоров по поводу основания газеты «Репрезентатив» Дизраэли ощущал себя «политическим Пэком», и, когда у него возникла концепция «Вивиана Грея», он передал это самовосприятие своему герою (отсюда автобиографические черты, преломленные через образ шекспировского персонажа). Однако сфера деятельности у политического авантюриста Вивиана совсем иная, нежели у фольклорного по своим истокам шекспировского домового[50], отсюда контаминация образа с пикаро из английского просветительского романа, «приспособленного к запросам новой эпохи». С изменением модели повествования во второй части произведения (вместо сюжетных перипетий, связанных с интригами Вивиана, там дается описание его причудливых путешествий) меняется и главный герой, становясь, по выражению Шварца, «пассивной фигурой гулливеровского типа», имеющей на своего верного слугу и спутника то же влияние, что и Дон-Кихот на Санчо Пансу (см.: Schwarz 1979: 9).

Если образ Вивиана в своей автобиографичности восходит к Дизраэли — «политическому Пэку», увлеченному идеей Меррея основать новую лондонскую газету, то образ автора-повествователя — к Дизраэли, который испытывал горечь, будучи отстранен от участия в мерреевском проекте, отсюда иронический настрой автора по отношению к своему герою. Здесь литературным подспорьем Дизраэли служит Байрон с его активным повествователем в «Дон-Жуане» («Don Juan»; публ. 1819–1824), всегда готовым обсуждать с читателем самые разнообразные темы. «Я пишу то, что приходит мне в голову» («I write what’s uppermost». — Byron. Don Juan. Canto 14. Ln 7), — демонстративно заявляет байроновский персонаж, и сходство с ним наглядно проступает у дизраэлевского рассказчика, когда он, прерывая в критический момент повествование о развитии напряженных отношений между Вивианом и миссис Лоррэн, прямо обращается к читателю, начиная новую главу:

О чем же пойдет речь в этой главе? Смелее, я расположен к учтивости. Каков будет ее сюжет — выбирать вам. Что это будет, сантименты — или же скандальное происшествие? любовное объяснение — или прописная мораль? Что, не желаете выбирать?

Поза непреднамеренно спонтанной беседы с читателем, которую принимает автор в «Вивиане Грее», родственна позе байроновского повествователя в «Дон-Жуане».

Помимо рассказчика «байронизмом» наделены и другие персонажи романа. «Нам несомненно нужен руководящий ум, чтобы наставить нас на правильный путь, нам нужен Байрон», — говорит Кливленд Вивиану, и тот отвечает: «Байрон! Вот это действительно был человек. И надо же было нам его потерять именно в тот момент, когда он начал осознавать, для чего Всемогущему понадобилось одарить его такой силой и такими возможностями!» (Ibid./I: 201; цит. по: Клименко 1971: 98).

Иронии автора относительно своего персонажа вторят предупреждения Горация Грея об опасности выбранного сыном жизненного пути. Однако предупреждения эти не обладают полноценной силой, потому что Гораций не является для Вивиана идеалом. Будучи человеком с развитым литературным вкусом и предаваясь кабинетным занятиям, которые он может позволить себе благодаря небольшому, но прочному состоянию, Гораций Грей отличается «складом ума, не пригодным для какого бы то ни было рода деятельности» (Disraeli 1859Ь/I: 2). В такой авторской характеристике персонажа сквозит ирония, лишающая наставления, которые Гораций дает сыну, нравственной однозначности и придающая повествованию об отношениях между Вивианом и его отцом неопределенность, что усугубляется во второй части романа, где Гораций перестает быть активным действующим лицом и о нем лишь бегло упоминается в тексте.

В попытке миссис Лоррэн отравить Вивиана Эрнест Бейкер усматривает результат применения писателем «самых грубых методов мелодрамы» (Baker 1936: 146). Даниел Шварц, напротив, видит в том же самом эпизоде «мелодраму готическую», которая «позволяет исследовать сложность человеческой психики таким способом, что вызывает в памяти трагедию времен Иакова»:

Дизраэли, очевидно, не владел языком современной психологии, но ему было известно, как мании, навязчивые идеи и более темные импульсы определяют человеческое поведение. В этом важном аспекте Дизраэли отходит от традиции нравоописательных и дидактических романов Остин и Филдинга и приобщается к традиции Ричардсона, Эмили Бронте и Харди.

Можно допустить, хотя и не без некоторой натяжки, что в своем амбивалентном флирте Вивиан и миссис Лоррэн руководствуются подсознательными импульсами, и это, в известной степени, роднит их с персонажами «Клариссы» («Clarissa, or The History of a Young Lady»; 1747–1748) Сэмюэла Ричардсона (1689–1761), «Грозового перевала» («Wuthering Heights»; 1847) Эмили Джейн Бронте (1818–1848) и «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» («Tess of the d’Urbervilles: A Pure Woman Faithfully Presented»; 1891) Томаса Харди (1840–1921). При всей ценности наблюдений американского исследователя вряд ли следует принимать их безоговорочно; прежде всего, цепочка литературной преемственности, предлагаемая Шварцем в связи с «Вивианом Греем», удивляет своей избирательной произвольностью. Почему там, например, не упоминается пьеса самого Дизраэли «Трагедия графа Аларкоса», которая, минуя готический роман, напрямую отсылает нас к традиции английской кровавой драмы начала XVII века, или же не фигурируют ни Джордж Мередит (1828–1909), ни Самуэль Батлер, ни Роберт Льюис Стивенсон (1850–1894)? Разве в творчестве этих писателей, помимо всего прочего, не наблюдается тенденция к изображению подсознательных импульсов?

Неудовлетворительна и трактовка Шварцем конфликта миссис Лоррэн с Вивианом. Шварц справедливо указывает на центральный момент этого конфликта — тему двойничества. Но, называя Вивиана «законченным эгоистом», Шварц в своем анализе почти не касается той психологической мотивировки двойничества, которая дана в произведении Дизраэли. Из идентичности названных персонажей, с полной ясностью осознаваемой ими в надлежащей точке повествования, следует, что конфликт их — это столкновение двух «законченных эгоистов», которое в первой части произведения завершается для Вивиана нравственным тупиком. Во второй части выход из подобного тупика предлагается Бекендорфом, другим двойником Вивиана. Однако такой выход, хотя бы в силу возрастной разницы между премьер-министром княжества Райзенбург и заглавным героем, недостижим для Вивиана на момент завершения повествования, и поэтому роман оканчивается неопределенно.

Шварц отмечает повествовательную неоднородность «Вивиана Грея», имея в виду сочетание в произведении двух видов английского романа — жизнеописательного (novel) и романтического (romance)[51]. Исследователь замечает, что переход от одной манеры повествования к другой — от пикарескной формы нравоописательного романа к «готической мелодраме» — хоть и не всегда содействует композиционному единству произведения, однако создает у читателя эффект обманутого ожидания, когда действие развивается не так, как того требует инерция жанра (см.: Schwarz 1979: 12).

Иначе раскрывает проблему неоднородности повествования в «Вивиане Грее» отечественный историк английской литературы А. А. Бельский. Он пишет: «<…> Бенджамин Дизраэли в своем „Вивиане Грее“ <…> сочетал элементы нравоописательного, политического и дендистского романов» (Бельский 1975: 86). На первый взгляд может показаться, что это утверждение лишено реального историко-литературного содержания, так как на момент публикации «Вивиана Грея» в 1826 году жанр дендистского романа только начинал формироваться, будучи представлен лишь «Трименом» Уорда, а роман политический еще и вовсе не существовал как жанр. Однако если подойти к утверждению А. А. Бельского с точки зрения развития метода в английской литературе первой половины XIX века и, в частности, эволюции собственного творчества Дизраэли, рассматривая «элементы <…> политического и дендистского романов» в «Вивиане Грее» как новаторские черты произведения, то с такой концепцией нельзя не согласиться.

Среду, в которой разворачивается сюжет произведения Дизраэли, составляет английская аристократия. Это та самая среда, которая после выхода в свет «Тримена» и «Вивиана Грея» стала постоянным объектом изображения в дендистской беллетристике. Автор романа подробно описывает архитектурный облик дворянского поместья, парадные покои старинного замка, вызывающие восхищение посетителей; не обойдены вниманием и выезды на охоту, обеденные трапезы с детальным перечислением подаваемых к столу блюд, торжественные приемы с тщательным описанием обмена галантными любезностями, оперные представления с пристрастным обсуждением сценических аксессуаров — словом, всё то, что впоследствии вошло в канон светского романа, давая Мэтью Розе основание заявить о дизраэлевском «удачном вступлении на прибыльное поприще фешенебельной литературы» (Rosa 1936: 99) и причислить «Вивиана Грея» к образцам жанра романов «серебряной вилки» (см.: Ibid.: 7).

Постоянная сосредоточенность Вивиана на механизме власти, на подготовке, по выражению Георга Брандеса, к «политической шахматной игре», проявляющаяся как в период эйфории героя от собственных планов по созданию партии Карабаса, так и в период его уныния во время бесед с Бекендорфом, позволили датскому критику предположить, что «весь роман вращается <…> вокруг политики» (Брандес 1909: 76). Американская исследовательница Сара Брэдфорд отмечает:

<…> наиболее интересной из автобиографических деталей [в романе] является раннее осознание Вивианом того, что политика представляет собой цель, к которой невольно стремится его душа. В этом смысле можно сказать, что «Вивиан Грей» был первым политическим романом Дизраэли.

«Субъективный импульс», стоявший за политическим субстратом романа, получил дальнейшее развитие в творчестве писателя, а богатство содержания первого опубликованного произведения Дизраэли подтверждается тем, насколько популярен был «Вивиан Грей» у многих поколений читателей вопреки воле самого автора.

V

На рубеже 1820–1830-х годов молодой Дизраэли, автор нашумевшего «Вивиана Грея» и байронический денди, привлекавший внимание уличных прохожих своим экстравагантным костюмом (см.: Jerman 1960: 113–114, 138)[52], оказался на перепутье. Он признавался в одном из писем в марте 1828 года:

Совершу ли я когда-либо нечто такое, что выделит меня из толпы, мне неведомо. Я из числа тех, кому репутация скромного человека не может доставить удовольствия и кто, по всей видимости, не способен снискать репутацию человека великого.

Хотя политика как возможная сфера приложения способностей уже давно занимала мысли Дизраэли (см.: Blake 1966b: 84), и это нашло отражение в его первом романе, его планы на этот счет еще не определились: лишь в 1832 году он приступил к длительной и поначалу безуспешной борьбе за место в парламенте, добившись такового лишь в 1837 году. Если не считать тщетных попыток вернуться к юридической деятельности в 1827–1828 годах, литература оставалась единственным занятием Дизраэли. Произведения, созданные в эти годы, в жанровом отношении разнохарактерны: с одной стороны, писатель обратился к просветительскому жанру фантастико-сатирических произведений («Путешествие капитана Попаниллы»), с другой — к модному тогда жанру светского романа.

В «Вивиане Грее» упоминаются свифтовские «Путешествия Гулливера» и повесть Вольтера «Микромегас», в которой Вольтер ссылается на Свифта (см.: Вольтер 1987: 154). Эти упоминания выявляют литературные ориентиры Дизраэли в области фантастической сатиры и как бы предвосхищают его собственный опыт в этом жанре, на склонность писателя к которому указывает также тот факт, что в его первом неопубликованном, но фрагментарно дошедшем до нас сатирическом романе «Айлмер Ветреник» («Aylmer Papillon»; 1824), равно как и в «Попанилле», фигурирует одна и та же вымышленная страна, затерявшаяся на просторах Индийского океана (см.: Flavin 2005: 5).

Если во второй части «Вивиана Грея» главный герой и путешествует в вымышленных германских княжествах, действие всё же происходит в реальном мире; в «Попанилле» реальность уступает место фантастическому гротеску, который отсылает читателя к соответствующей традиции английской просветительской прозы XVIII века. В согласии с традицией жанра, классическим образцом которого являются «Путешествия Гулливера», автор «Попаниллы» обращается к читателю не напрямую, а через посредника: тот переводит с современного греческого на английский язык рукопись, доставшуюся ему от профессора Гейдельбергского университета Дункеля (ср. нем. dunkel — «темный»). Следуя Свифту, Дизраэли в начальном обращении к читателю рассуждает о достоверности изображенных событий: переводчик считает их вымыслом, а «ученый Дункель» придерживается противоположного мнения (см.: Disraeli 1828: VII–VIII).

Имя Попаниллы отчасти созвучно имени поэта Александра Поупа (1688–1744), а в тексте самого произведения Дизраэли обыгрывает название его шутливой поэмы «Похищение локона» (1712–1714)[53], используя в качестве сюжетной завязки мотив, отчасти сходный с тем, который встречается у Поупа. Как и герой этой классицистической поэмы, Попанилла дорожит локоном, срезанным у возлюбленной, однако теряет свое сокровище во время морской бури. В ходе тщетных поисков локона он обнаруживает выброшенный штормом на берег матросский сундучок, набитый книгами по различным отраслям знаний. Попанилла погружается в чтение книг и в результате их изучения становится ревностным утилитаристом. У него открываются глаза на бесполезность того существования, которое он и его соплеменники ведут на острове Фантазия в Индийском океане. Просвещенный Попанилла хочет заняться реформами, но местный властитель, которому Попанилла надоел, делает его капитаном и отсылает в плавание в неведомые края. Так Попанилла оказывается в незнакомой стране Врэблёзии (Vraeblensia, ср. фр. vrai — «истинный, настоящий, правдивый» и bleu — «голубой, синий», а также выражение «contes bleus» — «вздор, ложь, небылицы»). Здесь его ожидают новые приключения.

Врэблёзианцы верят, что живут в «богатейшей и самой милосердной стране на свете» (Ibid.: 64) и считают себя «самой интеллектуальной и самой ученой нацией» (Ibid.: 97) относительно прочих. Они внушают Попанилле, что «превзошли остальной мир в плане производственной и государственной деятельности, а также по вооружению, уровню нравственности, скромности, философии и политике» (Ibid.: 141). Однако Попанилла и сам наблюдает нравы и обычаи Врэблёзии.

На городской улице он видит нищего на костылях, на иждивении которого находятся двенадцать малолетних детей, но в ответ на свои просьбы о помощи инвалид слышит, что он должен работать, иначе ему грозит наказание в виде палочных ударов (см.: Ibid.: 64–65). Попанилла шокирован, когда «в самой свободной стране на свете» два немых африканца, простершись перед ним ниц, лижут ему ступни ног (см.: Ibid.: 160). Он с удивлением узнаёт, что в торговле конкуренция принимает необычайно жесткие формы, — и цена на товары опускается ниже их себестоимости; в то же самое время привилегированный землевладелец огражден от заграничной конкуренции, и поэтому жители вынуждены покупать хлеб, потребляемый ими, втридорога (см.: Ibid.: 68–90; 110–112). Когда Попанилла задает одному из своих врэблёзианских друзей вопрос: «В соответствии с какой системой ваше правительство окружает небольшую скалу, расположенную посреди моря, укреплениями и населяет ее чиновниками, солдатами, юристами и священнослужителями?» — он получает ответ: «<…> мы называем ее колониальной системой» (Ibid.: 177–178).

Внезапно над Попаниллой сгущаются тучи. Поначалу на врэблезианском острове обстоятельства складывались для него благоприятно. К нему отнеслись как к «жертве тирании, развращенности и невежества» (Disraeli 1828: 62–63), и в его пользу были собраны немалые средства. Успешно развивалась и карьера Попаниллы: он был назначен чрезвычайным и полномочным послом Фантазии в государстве Врэблёзия (см.: Ibid.: 104) и избран директором нескольких акционерных компаний по разработке природных недр и ресурсов, когда при открывшейся перспективе колонизации Фантазии на ее поиски был отправлен флот и среди врэблёзианцев вспыхнула биржевая лихорадка (см.: Ibid.: 145–146). Однако флот возвратился ни с чем, Фантазия не была обнаружена, акционерные компании потерпели крах, а Попаниллу привлекли к суду за государственную измену (см.: Ibid.: 219–220, 224). Его судят, но из-за юридической неувязки оправдывают. Попанилла полностью разорен. Ему грозит голодная смерть, и не остается ничего другого, как пуститься в новое плавание.

Автор так завершает повествование о Попанилле: «<…> обнаружил ли он, что человек может существовать в слишком естественном состоянии, равно как и в слишком искусственном, вероятно, станет известно, если мы когда-либо узнаем о втором путешествии капитана Попаниллы» (Ibid.: 243). Автор оставляет вопрос открытым, однако проблема, заключенная в этом вопросе, указывает, с какой целью Дизраэли описывает пребывание своего героя в двух вымышленных странах. Соотнесение разных состояний человеческого бытия — естественного в Фантазии и искусственного во Врэблёзии — составляет, таким образом, композиционную канву произведения Дизраэли.

Фантазия напоминает руссоистскую утопию тем, что в этой стране полностью отсутствует цивилизация. У фантазийцев «нет ни фабричных изделий, ни торговли, ни сельского хозяйства, ни печатных станков». Они живут исключительно дарами природы и в соответствии с ее инстинктами. «Естественный инстинкт научил их искусству изготовления вина; и всё та же благостная природа одарила их знанием искусства любви» (Ibid.: 8). Неудивительно, что Попанилла, проникшись идеями утилитаризма, стал возмутителем спокойствия на острове. Вслед за Иеремеей Бентамом (1748–1832; см. ил. 36) он «демонстрировал, что не существует никакого богатства, ассоциирующегося с понятием „естественное состояние“» (Ibid.: 37), обозначая последним термином то самое общество, в формах которого существуют фантазийцы. Попанилла излагает свои мысли в сентенциях, которые «не посрамили бы сладкоголосую манеру Бентама».

Несомненно, было очень приятно танцевать и петь, украшать себя ожерельями и пить вино, но он <…> не представлял себе, как самый бесстыдный приспешник нравственного разложения даже одну секунду мог утверждать, будто в удовольствии заключается хотя бы малейшая польза. Если же от удовольствия нет пользы, ясно, что оно не приносит никакой выгоды. А если удовольствие не выгодно, значит, оно вредно — ибо то, что не дает выгоды, — занятие проигрышное; итак, удовольствие не доставляет радости.

Поток силлогизмов увлекает Попаниллу, и он, подчиняясь воле автора, выступает не только против того принципа, в соответствии с которым ведут свою жизнь фантазийцы, но и против одного из основных стимулов человеческого поведения по Бентаму.

Не менее иронично настроен автор по отношению к бентамистской идее о совокупном счастье для наибольшего числа людей; это прослеживается, например, в таком описании рассуждений Попаниллы:

Он также доказывал, что человек не рождается для себя самого <…>, что следует учитывать только общественные интересы <…> и что нация может быть необычайно счастлива, необычайно могущественна и необычайно богата, хотя каждый отдельный ее представитель в это же самое время может быть несчастен, закабален и в долгах по самые уши.

Для того чтобы изобразить участь отдельного человека в условиях совокупно процветающего общества, автор переносит Попаниллу из примитивной простоты социальных отношений в Фантазии в промышленно развитую цивилизацию Врэблёзии.

Как бы предвосхищая свое появление среди врэблёзианцев, но находясь еще на острове Фантазия, Попанилла сравнивает человека с машиной. Он утверждает:

«Человека <…> называют шедевром природы; и человек, как всем нам известно, также является наиболее искусной из машин: так вот, машина представляет собой произведение искусства, следовательно, шедевр природы есть шедевр искусства. Цель всякого механизма — в достижении пользы; цель человека — самой совершенной машины — заключается в достижении максимальной пользы».