Глава двенадцатая БЕЛАЯ МАГИЯ

Сегодня ночью приснились мне дохлая рыба и битые яйца, а от господина Анаксарка я узнал, что битые яйца и дохлая рыба означают несчастье.

Люди, вооруженные алебардами, были караульщики из военного дозора, всегда находившегося по соседству с Пре-о-Клером, чтобы во всякую минуту быть наготове прервать ссоры, обычно разрешаемые на этой классической земле дуэлей. В силу укоренившейся привычки они двигались очень медленно, чтобы притти к тому моменту, когда дело будет уже закончено. Это было вызвано тем, что их попытки восстановить мир большею частью встречали весьма неблагосклонный прием. И неоднократно бывало так, что непримиримые враги на время мирились — лишь бы соединенными силами отразить вмешательство солдат, стремящихся развести противников. Таким образом, обязанность этих дозорных чаще всего сводилась к тому, что они оказывали помощь раненым и уносили тела убитых. Так и на этот раз обязанности стражи свелись к тому, чтобы выполнить последнюю задачу, которую они по обыкновению довели до конца, то есть опорожнили карманы несчастного Коменжа и поделили между собой его одежду.

— Дорогой мои друг, — сказал Бевиль, оборачиваясь к Мержи, — могу вам дать совет: пусть вас как можно скорее тайно переправят к господину Амвросию Паре; он удивительный человек на случай, если нужно заштопать какую-нибудь рану. Правда, он еретик, вроде самого Кальвина, но его познания пользуются такой славой, что к его помощи прибегают самые завзятые католики. До нынешнего дня лишь одна маркиза Буасьер избрала храбрую смерть, чтобы не обращаться к гугеноту ради спасения жизни. Таким образом, я закладываю десять пистолей за то, что она уже находится в раю.

— Рана — это вздор, — сказал Жорж, — не пройдет и трех дней, как она затянется, но у Коменжа есть в Париже родственники, и я боюсь, как бы они не приняли его смерть слишком близко к сердцу.

— Да, да, у него осталась мать, которая приличия ради почтет своим долгом возбудить против нашего друга судебное преследование. Ба! просите о помиловании через господина Шатильона. Король немедленно согласится: ведь он как воск в руках адмирала.

— Мне хотелось бы, если это возможно, — произнес Мержи слабеющим голосом, — мне хотелось бы, чтобы адмирал ровно ничего об этом не знал.

— Но почему же? Неужели вы думаете, что эта сивая борода рассердится, узнав, как молодецки протестант отправил на тот свет католика.

Мержи ответил только глубоким вздохом.

— Коменж слишком известен при дворе, чтобы смерть его не возбудила толков, — произнес капитан, — но ты исполнил долг дворянина, и во всей этой истории нет ничего такого, что могло бы тебя обесчестить. Я давно не был у старого Шатильона, и вот прекрасный случай возобновить с ним знакомство.

— Так как просидеть под арестом никогда не доставляет удовольствия, даже если это всего лишь несколько часов, — заговорил Бевиль, — то я увезу твоего брата в такой дом, где никому в голову не придет его отыскивать. Там он будет находиться в полном спокойствии, пока его дело не уладится, так как я весьма сомневаюсь в том, чтобы его, как еретика, пустили в какой-нибудь монастырь.

— Благодарю вас за предложение, сударь, — сказал Мержи, — но принять его я не могу. Согласившись на него, я могу поставить вас в неловкое положение.

— Ничуть, ничуть, мои дорогой; к тому же разве нельзя оказать кой-какие услуги своим друзьям? Тот дом, куда я вас намерен поместить, принадлежит одному из моих двоюродных братьев, который в настоящую минуту не проживает в Париже. Дом находится в моем распоряжении. Там даже есть некто, могущий о вас позаботиться: старушка, весьма полезная молодым людям и вполне преданная мне. Она обладает познаниями в магии, медицине и астрономии. Чем только она ни занимается! Но самый лучший ее талант — это талант сводни. Порази меня гром и молния, если она откажется по моей просьбе вручить любовную записку хотя бы самой королеве.

— Хорошо, — сказал капитан. — Мы перевезем его в этот дом тотчас после того, как ученый Амвросий окажет ему первую помощь.

Ведя этот разговор, они перебрались на правый берег, не без труда посадили они Бернара на седло и довезли его до прославленного хирурга, а оттуда — в уединенный дом в Сент-Антуанском предместье, где расстались с ним только вечером, уложив раненого в хорошую постель и поручив его заботам старой женщины.

Когда приходится убить человека, особенно в первый раз, то некоторое время, особенно перед ночными часами, воспоминания и вид последней судороги, предшествовавшей смерти убитого вами, мучают вас. Душа так подавлена тяжелыми мыслями и чувствами, что вам очень трудно принимать участие в разговоре, даже самом простом; звук голоса утомляет, надоедают слова, а в то же время одиночество страшит, так как одинокие часы дают силу гнетущим мыслям. Несмотря на частые приходы Бевиля и брата, Мержи провел первые дни после дуэли в состоянии удручающей печали. Лихорадка от раны лишала его ночного сна, и бессонница усиливала его несчастье. Только мысль о том, что Тюржис думает о нем и восхищается его храбростью, немного утешала, но не успокаивала его совсем.

Однажды ночью, подавленный удушливым зноем (это было в июле), он захотел выйти из комнаты, пройтись, подышать воздухом в саду, усаженном деревьями и окружавшем дом. Он накинул плащ и хотел открыть дверь, но комната оказалась запертой снаружи. Он подумал, что это ошибка старухи, ходившей за ним, и, так как она спала далеко от его комнаты и в ту минуту, по его мнению, была погружена в глубокий сон, звать ее считал бесполезным. Да и окно в комнате было не очень высоко, взрытая земля под окном была мягка, и в одну секунду Мержи очутился в саду. Было облачное небо, ни одна звездочка не высовывала кончика своего носа, и редкие глубокие вздохи ветра лишь изредка и словно с трудом колыхали теплый и тяжелый воздух. Было около двух часов утра, и глубочайшее молчание царило кругом.

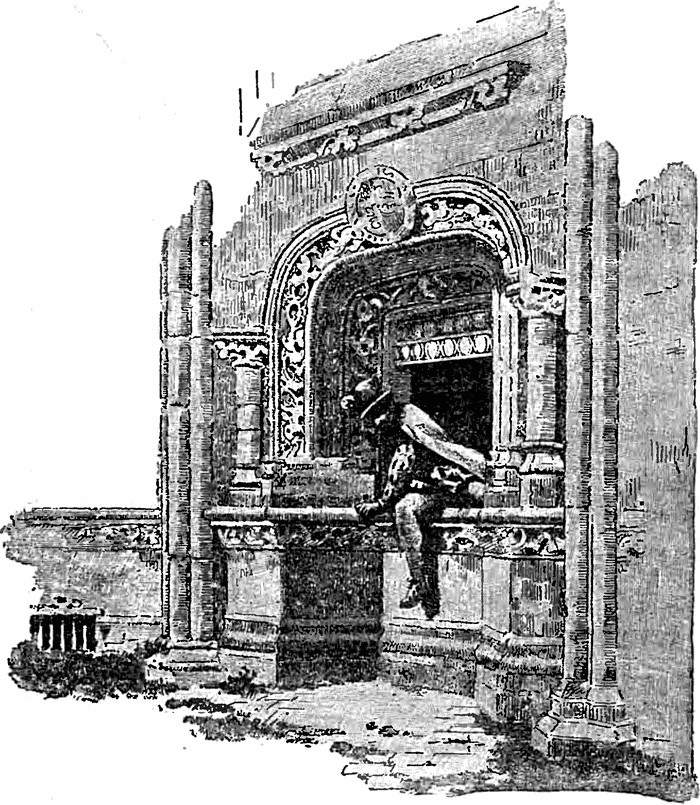

Мержи некоторое время ходил погруженный в свои грезы, но они были прерваны ударом в уличную калитку. Это был удар молотком, слабый и как бы таинственный, словно ударявший знал, что кто-то уже прислушивается, чтобы открыть ему. Посещение в такой час уединенного дома могло вызвать удивление. Мержи неподвижно застыл в темном углу сада, откуда он незаметно мог за всем наблюдать. Тотчас же из дома с потайным фонарем в рунах вышла женщина, которая не могла быть ни кем иным, как старухой. Она открыла калитку, и вошел кто-то, закутанный в большой черный плащ с капюшоном.

Любопытство Бернара было возбуждено живейшим образом. Фигура и, в той мере, в какой он мог судить, одежда вошедшего лица говорили о том, что это женщина. Старуха приветствовала ее со всеми доказательствам большого уважения, в то время как женщина в черном плаще едва ответила ей кивком головы. Вместо этого она вручила старухе что-то, доставившее ей большое удовольствие. По чистому и металлическому звону и по той поспешности, с какой старуха, наклонившись, стала шарить по земле, Мержи понял, что она получила деньги. Обе женщины направились в сад, при этом старуха шла впереди, прикрывая фонарь. В глубине сада было что-то вроде зеленой беседки из лип, посаженных в круг и скрепленных густым кустарником, разросшимся целой стеной. Два входа, или, вернее, две двери вели в эту беседку, посредине которой стоял каменный стол. Туда вошла закутанная женщина со старухой. Мержи с затаенным дыханием, крадучись вслед за ними, встал за кустарником так, чтобы видеть и слышать происходящее там, насколько это позволял скудный свет, освещавший эту стену. Старуха начала с того, что зажгла нечто в жаровне, поставленной посредине стола, что сейчас же загорелось, разливая бледно-синий свет, словно от горения спирта, смешанного с солью. Затем она погасила или прикрыла фонарь, так что при колеблющемся свете жаровни Мержи едва мог разглядеть черты незнакомки, даже если бы они не были скрыты вуалью и капюшоном. Старуху он тотчас же узнал по росту и по фигуре, но он заметил, что ее лицо было покрыто черной краской, вследствие чего она в своем белом головном уборе казалась похожей на бронзовую статую. На столе расставлены были странные, еле различимые предметы. Повидимому, в их расположении был какой-то причудливый порядок. Мержи казалось, что он различает среди вещей одежду, кости и лоскутки окровавленного белья. Человеческая фигурка, высотою не больше фута, вылепленная, как ему показалось, из воска, стояла среди этих отвратительных лохмотьев.

— Ну, Камилла, — спросила вполголоса дама в вуали, — ты говоришь, ему лучше?

Этот голос заставил Мержи задрожать.

— Немного лучше, сударыня, — ответила старуха, — благодаря нашему искусству. Мне все-таки трудно было достигнуть большого успеха с этими тряпками и с таким небольшим количеством крови на перевязках.

— А что говорит Амвросий Паре?

— О, этот невежда! Вам не все равно, что он говорит? Вы понимаете, я вас уверяю, что рана глубокая, опасная, ужасная, и может быть залечена только по правилам магической симпатии, но духам земли и воздуха надо приносить жертвы… А для жертвы…

Дама тотчас же все поняла.

— Если он будет здоров, — сказала она, — ты получишь вдвое больше того, что только что получила.

— Вполне надейтесь и рассчитывайте на меня.

— Ах, Камилла, а если он умрет?

— Успокойтесь, — духи милостивы! Звезды покровительствуют нам, а последнее приношение в жертву черного барана расположило Другого в нашу пользу.

— Я принесла тебе то, что удалось добыть мне с огромным трудом. Я поручила купить это у стражников, ограбивших труп. — Она вынула из-под плаща какой-то предмет, и Мержи увидел, как сверкнул клинок шпаги. Старуха взяла его и поднесла к огню, чтобы посмотреть.

— Слава богу, лезвие в крови и заржавело. Да, кровь у него, словно у катейского василиска[47]; она оставляет на стали следы, которые ничем нельзя вытравить.

Она смотрела на лезвие, и было очевидно, что дама в вуали испытывает необычайное волнение.

— Взгляни, Камилла, как кровь близка от рукояти, быть может, это был смертельный удар?

— Это кровь не из сердца, он поправится.

— Поправится?

— Да, поправится, но за тем, чтобы подвергнуться неизлечимой болезни.

— Какой болезни?

— Любви.

— Ах, Камилла, правда ли это?

— Когда же слова мои были противны истине, когда предсказания мои обманывали? Разве я не сказала вам заранее, что он выйдет из поединка победителем, не возвестила ли я вам наперед, что духи будут сражаться за него, не зарыла ли я на месте их битвы черную курицу и шпагу, благословенную священником?

— Это все верно.

— А вы сами? Разве вы не пронзили в сердце изображение его противника, направляя, таким образом, удары человека, для которого я применяла свое искусство?

— Это правда, Камилла, я пронзила в сердце изображение Коменжа, но рассказывают, что все-таки он умер от удара в голову.

— Конечно, оружие пронзило голову, но смерть последовала разве не потому, что кровь сгустилась в сердце?

Дама под вуалью казалась пораженной силою этого доказательства. Она замолчала.

Старуха смазала шпагу маслом и елеем, после чего очень заботливо завернула ее в широкую ленту.

— Видите, сударыня? Масло из скорпионов, которым я тру эту шпагу, с симпатической силой переносится на рану молодого человека. Он чувствует действие этого африканского бальзама так, как будто я проливала его на раненое место; а если бы мне пришлось накалить острие шпаги на огне, то бедный больной испытал бы боль настоящего ожога.

— О, пожалуйста, побереги его.

— Как-то вечером я сидела у очага, запятая натиранием шпаги бальзамом, чтобы излечить одного юношу, получившего два ужаснейших удара этой шпагой в голову. Уставши от работы, я задремала, и вдруг слуга больного стучится ко мне в дверь, крича, что его господни испытывает адские муки, что в то мгновение, когда он его покидал, больной находился словно на горящих угольях. А знаете, как это случилось? По недосмотру шпага скользнула и лезвие попало на уголья. Я сейчас же схватила ее и сказала слуге, что, когда он вернется, его господин будет чувствовать себя совсем хорошо. И действительно, опустив шпагу в ледяную воду с примесью снадобий, я вышла навестить больного. Вхожу к нему, а он говорит: «Ах, дорогая Камилла, как мне теперь хорошо, словно я принимаю прохладную ванну, а минуту перед тем я чувствовал себя, словно св. Лаврентий на раскаленной решетке».

Она закончила перевязывание шпаги и с удовлетворенным видом произнесла:

— Вот теперь ладно, сударыня, я уверена в его выздоровлении, и вот настала минута, когда вы можете заняться последней церемонией.

Она бросила в огонь щепотку душистого порошка и произнесла несколько заклинаний, беспрерывно осеняя себя крестным знамением. Тогда дама трепещущей рукой взяла восковую фигуру и, держа ее над жаровней, произнесла взволнованным голосом следующие слова:

— Подобно тому, как этот воск топится и горит на огне этой жаровни, так сердце твое, о Бернар Мержи, топится и горит на огне любви ко мне.

— Хорошо! Теперь вручаю вам зеленую свечу, отлитую в полночь по правилам искусства. Завтра вы зажжете ее на алтаре девы Марии.

— Я исполню это, но, несмотря на все твои обещания, я ужасно беспокоюсь. Вчера мне приснилось, что он умер.

— А как вы спите: на правой или на левой стороне?

— На… на какой стороне, засыпая, видишь правильные сны?

— Сначала вы мне ответьте, на какой стороне вы спите. Я вижу, что вам хочется добиться самообмана. Вы создаете себе воображаемый ответ.

— Я сплю всегда на правой стороне.

— Ну так успокойтесь: ваш сон сулит только счастье.

— Божья воля!.. Но он представился мне бледный-бледный, окровавленный, закутанный в саван…

Говоря так, она повернула голову и увидела Мержи, стоящего в одном из входов беседки. От неожиданности она так закричала, что сам Мержи поразился. Нарочно или нечаянно, старуха опрокинула жаровню, и мгновенно ослепительное пламя вскинулось до вершин деревьев, и на несколько мгновений Мержи почувствовал себя ослепленным. Обе женщины немедленно ускользнули через второй выход беседки. Вернув себе возможность найти отверстие в кустарнике, Мержи бросился за ними вдогонку, но едва не свалился с первого шага. Какой-то предмет путался у него в ногах. Он узнал шпагу — виновницу своего выздоровления. Некоторое время у него ушло на то, чтобы убрать ее с дороги, но, выбравшись на прямую и широкую аллею и думая, что теперь уж ничто не помешает ему догнать беглянок, он услышал, как захлопнулась уличная калитка. Ушедшие были за пределами досягаемости. Слегка огорченный тем, что выпустил из рук такую прекрасную добычу, Мержи ощупью добрался до своей комнаты и бросился на кровать. Все мрачные мысли вылетели у него из головы, исчезли все угрызения совести в той мере, в какой они у него оставались; все тревоги, внушенные ему его положением, улетучились, как по волшебству. Он думал только о том, какое счастье любить прекраснейшую женщину Парижа и быть любимым ею, ибо никаких сомнений не оставалось, что дама в вуали была сама Тюржис. Он заснул почти перед рассветом и проснулся не раньше, чем разгорелся яркий день. На подушке он нашел запечатанное письмо, положенное совершенно непонятным образом. Он распечатал и прочел следующее:

«Кавалер, женская честь зависит от вашей скромности»

Через минуту вошла старуха, неся бульон. Вопреки обычаю, у нее на поясе висели крупные четки. Лицо было тщательно вымыто и походило не на бронзу, а скорее на закопченный пергамент. Она шла медленно, с опущенными глазами, словно человек, боящийся, что созерцание земных предметов нарушит его небесную созерцательность. Мержи решил, что самым достойным проявлением того свойства, которое от него требовала записка, будет осведомление о том, в чем, в сущности, он должен хранить молчание. Держа бульон в руке и не дав времени старой Марте скользнуть за дверь, Мержи произнес:

— А вы мне так и не сказали, что ваше имя Камилла.

— Камилла? Меня зовут Мартой… Мартой Мишли, сударь, — сказала старуха, подчеркивая удивление от услышанного вопроса.

— Ну, ладно, людям вы говорите, что вас зовут Мартой, а духам вы известны под именем Камиллы.

— Духам… Господи Иисусе! Что вы хотите этим сказать? — Она широко перекрестилась.

— Ну, полно притворяться передо мной. Я никому не расскажу, все останется между нами. Кто эта дама, интересующаяся моим здоровьем?

— Дама, интересующаяся…

— Ну, полноте, перестаньте повторять мои слова и говорите откровенно. Верьте дворянину, я вас не выдам.

— Но, право же, сударь мой, я не знаю, что вы хотите сказать.

Мержи не мог удержаться от смеха, видя, как она делает удивленный вид и прикладывает руки к сердцу. Он достал золотую монету из кошелька, висевшего над его кроватью, и дал старухе.

— Возьмите, добрая Камилла, вы так обо мне заботитесь, так лихо натираете шпагу скорпионовым бальзамом для моего скорейшего выздоровления, что, по правде сказать, я уже давно должен был бы сделать вам какой-нибудь подарок.

— Увы, благородный господин, ну право же, ну право же, я совсем не понимаю, что вы хотите сказать.

— Ну, чорт вас побери, Марта вы или Камилла, не выводите меня из терпения и отвечайте: кто эта дама, для которой вы прошлой ночью устроили всю эту чертовщину?

— Ах, спаситель мой, он начинает гневаться… Неужели он сходит с ума?

Мержи в нетерпении схватил подушку и швырнул ее в голову старухи, которая с покорностью подобрала ее и снова положила на постель. Потом подобрала золотую монету, упавшую на пол, и, так как в эту минуту вошел капитан, она освободилась от страха перед новым допросом, который мог окончиться для нее уже несколько неприятно.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ